字里行外 任筱可 | 析出“南方国家”民族语言左翼文学的多重元素

撰写拙文《现代印地语“史诗-小说”<虚假的事实>的叙事化政治批评》得益于我的导师弗朗切斯卡·奥尔西尼(Francesca Orsini)教授富有启发性的提问与不厌其烦的指导和《外国文学评论》编辑部及评阅专家的宝贵意见。十几年前初读《虚假的事实》时对小说主人公成长之路的直观感触终于成长为了一段解析包罗万象的“文学坩埚”如何以虚构叙事熔炼各种思想、情感、记忆的探索之旅。

由金鼎汉和沈家驺两位前辈合作翻译的印度左翼进步作家耶谢巴尔的代表作《虚假的事实》被印度国内外批评家誉为“史诗小说”,是一部中国的印地语文学专业学生必读的经典之作。作为女性读者初读这部小说,印象最深的情节之一是女主人公达拉在印巴分治前后时代洪流中的抗争与成长——从信任、追随引领她进入公共空间的哥哥布里,到以行动对抗布里的父权主义,从被迫接受包办婚姻到勇敢逃离夫家,并在历经磨难之后以独立的精神在公共政治空间占据一席之地。因此,当我在2016年以独立后印地语左翼文学为题申请赴伦敦大学亚非学院攻读博士时,《虚假的事实》很自然地成为了核心文本之一。

2018年冬天,我在导师的介绍下前往印度德里拜访资深印度文学批评家瓦苏达·达尔米亚(Vasudha Dalmia)并向她请教研究方案。她曾这样评价:“耶谢巴尔或许是二十世纪五十年代印度唯一一位女性主义男性作家。”尽管这一定位未必能得到所有印地语文学批评家的认可,但耶谢巴尔对独立女性的刻画无疑领先于同时代其他作家。在现代印度文学作品中,女性多为苦难叙事的主体,即便在耶谢巴尔同时期的左翼进步作家阿姆里特·拉伊在长篇小说《种子》中,进步女性乌沙在其成长之路上也以学习如何陪伴与支持丈夫及其事业为主,并非获得了真正意义上的独立自我。相比之下,耶谢巴尔笔下的达拉别具一格,即便在与身居高位的政府经济顾问布兰纳特结为夫妻后,达拉也没有牺牲自己的社会角色。

对独立女性角色的青睐或与耶谢巴尔的个人经历有关。耶谢巴尔的妻子伯勒加什瓦蒂(Prakashvati)便因拒绝包办婚姻而离家出走,并逃至耶谢巴尔等印度斯坦社会主义革命军(HSRA)成员的住所。两人不顾他人的反对相爱,并于1936年与因参与袭击英殖民官员被捕的耶谢巴尔在狱中正式结婚。在印地语文学家赫里温什拉伊·伯金(Harivanshrai Bacchan)的回忆中,伯勒加什瓦蒂颇具男子气概。而她也确实不像同时期大多数印度女性那样局限在家庭空间之中,而是一名活跃的政治活动家。

不过,与耶谢巴尔另一部长篇小说《吉达》以单一女主角成长为叙事主线不同的是,《虚假的事实》巧妙地将达拉与她的哥哥布里的成长轨迹交织在一起。在面对不公和腐败时,达拉的善良和坚守与布里的伪善和妥协更是对照鲜明。当我开始寻找如何将这组“兄妹二重奏”引发的情感共鸣转化为论文时,我的导师弗朗切斯卡·奥尔西尼向我推荐了亚历克斯·沃洛克(Alex Woloch)的《以一对多:长篇小说中的次要人物和主人公空间》(The One vs the Many: Minor Characters and the Space of the Protagonist in the Novel)。该书给我留下印象最为深刻的是作者如何以带有政治经济学色彩的理论视角深入探讨人物塑造(characterization)这一小说形式研究的经典话题。如作者在导论中所说,该书“旨在从配置矩阵(distributional matrix)的视角重新定义文学人物塑造:即探讨对特定个体的独立刻画如何与长篇小说叙事持续向身处同一个虚构宇宙、互相争夺有限空间的不同角色分配注意力的过程相互交织。”于是,小说人物塑造分析便成为了研究“叙事经济中的角色空间安排”(arrangement character-spaces within the narrative economy)。

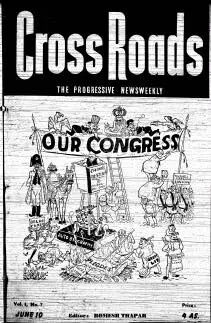

《虚假的事实》将大部分角色空间分配给了布里、达拉兄妹这对交替出场的虚构主角,反而是如甘地、尼赫鲁等具有历史原型的地位显赫的政治家角色成为了配角。这不仅有别于由国大党官方主导的政治宣传和历史书写,甚至也有别于矛头直指国大党的左翼政治批评。例如,在1949年6月的一期左翼报刊《十字路口》封面政治漫画中,无论是“我们的国大党”横幅、坐在横幅之上的甘地,还是下方坐在高椅上的尼赫鲁,都处在中心位置。将这三种类型文本的“配置矩阵”放在一起比较,便可以发现《虚假的事实》的独特之处——通过从根本上重新配置叙事,在文学虚构空间中逆转了话语体系,进而构筑起了一种更加自主且强有力的“文学叙事化的政治批评”。

1949年6月的左翼报刊《十字路口》封面

但遗憾的是,博士论文期间的写作止步于批判。直到博士毕业后进一步着手修改文稿时,我才注意到兄妹主人公的命运走向如何经过“家国同构”的棱镜折射出印度政治研究的两大对象——常任事务文官制度和政党体系。布里的沉沦与政治学家们对国大党体系衰落的分析形成了跨越时空的共鸣,达拉身上则承载着小说对有别于政客的常任事务文官的的期待。并且,与这重虚构的“政治道路试验”隐喻一同被揭开的是达拉这个角色乃至整部小说的局限性。达拉突兀的道德坚守、小说结尾突兀的“人民的胜利”与印度政治研究和现实揭示的制度缺陷形成了鲜明反差——文官无力承担起“为人民掌握国家未来”的使命,现实生活中的“达拉”们也难以超越“布里”们的掌控。

在向《外国文学评论》投稿后,我又收到了一系列富有启发性的修改意见。其中有几条均指向应进一步强化文学分析与史实的对话。这使我意识到此前的文稿很大程度上在探讨其“虚构”的一面,例如对甘地和尼赫鲁的分析集中于小说中形象塑造的分析,却忽略了作家在面对审查风险的情况下也不回避使用圣雄甘地、尼赫鲁等重要真实人物的历史面向。在根据修改意见充实文史互证的对话后,文学创作的能动性更加凸显。例如,通过对比当时对尼赫鲁视察难民营的宣传报道与小说对尼赫鲁视察难民营的虚构情节,更能显出小说如何成功塑造出了一个虚伪的总理形象,进而生产出一种叙事化的政治批评。这些新增的史料辨析和已有的文学-历史-政治对话占据了论文的一定篇幅,但也进一步让我坚定了在此前的写作和发表中已经感受到的现象,即在一个长期由西化精英主导高等教育和学术研究的前殖民地国家,民族语言文学在如何为社会中下层发声,进而在基于历史背景的虚构性创作中为民族寻找未来解决方案方面,事实上领先于学院派的历史和社会科学研究。

另一条重要的意见建议我加强对与史诗和小说文类研究的对话,从而更好地定义《虚假的事实》作为一部长篇小说的“史诗性”。在根据这条意见重读巴赫金、卢卡奇等对史诗和小说的经典论述的过程中,越来越多的问题开始涌现:与曾陷入“没有史诗”的文化焦虑感的中国文学批评不同,印度拥有深厚且充满活力的长篇叙事诗传统,那么印度文学批评家们又为何能欣然为现代小说冠以“史诗”之名?印地语文学批评中的“史诗”概念杂糅了印度本土文论与现代西方文学理论,难以嵌入到既有文学理论的标准框架之中,又该如何以之对话中国和西方文学研究探讨的“史诗”?……为解答这些问题,我新增了一节,以追踪现代印地语文学批评与“史诗小说”概念的全球扩散如何在印地语长篇小说这一文类中交汇。《虚假的事实》的史诗性在于其蕴含的印度独立前后十年间政治史以及中产阶级生活的总体性,但小说结尾的“戛然而止”和后世批评家对其冠以“史诗-小说”之名都折射出了印度知识分子面对殖民现代性及其遗产时的确信感与迷失感。

尝试回应不同角度的问题让我在写作呈现的“立体感”上较自己以往的写作更进一步。尤其在投稿和修改的过程中,博士学习期间所作的人物形象塑造分析得以突破“小说创作 - 历史背景”对照的框架,在文学和政治的普遍性议题上均生发出新的思考。这些新意得益于印度文化和历史轨迹的独特性。一方面,作为一个被完全殖民且上层精英经历了系统性文化改造的文明古国,本土与殖民文化的纠缠程度之深鲜有其他国家可以匹敌。另一方面,印度也是文化冷战中左右翼力量“犬牙交错”的前沿阵地。印度并非社会主义阵营成员且沿用了英国式的西敏议会民主制,但印度也允许共产党参与议会政治且在冷战期间与苏联而非美国、西方更加亲近。这种矛盾共存的特殊性使得现代印度知识分子阶层孕育着一种内生性的“文化冷战”。耶谢巴尔与另一位重要印地语现代作家阿格叶耶早年都投身印度斯坦社会主义革命军。然而,与日后成为左翼文艺代表作家的耶谢巴尔不同,阿格叶耶则逐渐成为了左翼文艺最尖锐的批评者之一,并在以实验主义、现代主义的旗号积极探索形式创新的同时,在思想层面逐渐回归文化传统主义色彩鲜明的宗教象征表达。

如拙文结尾所说,“印度这个仍在宪法序言中宣称社会主义属性的国家成了后冷战时代全球右翼复兴的先行者”。今天,印度教民族主义政治让印度成为了全球右翼复兴浪潮中的一支重要力量。然而,当我们今天站在中国的角度思考亚非拉团结、全球南方现代化以及中外文明交流互鉴等时代命题时,却不得不面临一个异常棘手的认识论难题——中外学术界长期依赖考察欧美经验得出的政治光谱分类法早已无力在绝大多数前殖民地国家覆盖同时高度本地化但又与全球网络共振的政治意识形态和行为实践。在这种情况下,相比继续取道本就戴着有色眼镜扭曲印度等第三世界国家的西方社会科学,反而是对中文学术界来讲更容易对接的、以左翼文艺为载体的思想脉络能提出一系列可以帮助我们走出理论死胡同的问题——我们更熟悉的左翼思潮缘何又如何在中国之外的诸多第三世界逐渐由盛转衰?它们是否留下了更加本地化的思想种子?这些脱胎却有别于左翼理想的思想形态以及与它们针锋相对的对立面又分别如何塑造了社会政治共识和国家运行逻辑?而在回答这一系列问题的过程中,文学批评,尤其是对亚非民族语言文学的批评,或可在继续推动文学研究走向“文学的历史社会学研究”的同时,探索一条以文学批评为理论基础的区域国别研究路径。后者是当下区域国别学理论建设中相对薄弱的一环,但历史也不止一次表明薄弱环节和边缘地带孕育着创新突破的可能性。

现代印地语“史诗 -小说”《虚假的事实》的叙事化政治批评

任筱可

【内容提要】:被誉为“史诗 -小说”的印地语作品《虚假的事实》为理解“史诗 -小说”的文类关系、文学与政治的关系以及左右翼政治思潮的摇摆提供了来自和平过渡的前殖民地国家的独特视角。这部小说的史诗性不仅体现在对印度独立前后十余年历史的全景式呈现上,更体现于通过文学叙事进行的全方位政治批评。在绘制跨地域、跨阶层人物群像的基础上,《虚假的事实》为浓缩了普通人命运波折的虚构角色赋权,并将主流政治精英设置为次要角色,以文学虚构解构印度国大党官方话语体系,进而通过竞争型双主人公的成长轨迹推演设想了国家的发展道路。《虚假的事实》对史诗式全景群像和史诗概念的青睐,折射出现代城市中产阶级在对文学复古主义的依恋中,直面殖民现代性及其遗产时确信感与迷失感交织的现象。

【本文刊载于《外国文学评论》2025年第4期,阅读原文,请移步至国家哲学社会科学文献中心(https://www.ncpssd.cn/)下载】

新媒体编辑:郭一岫

新媒体审读:乐 闻

点击关注