旧文品读 尤海燕|一曲“文章经国”的挽歌:嵯峨天皇的薄葬遗诏

内容提要

日本嵯峨天皇的薄葬遗诏,历来被学界视为主张帝王薄葬的珍贵资料。本文通过文本细读和中日比较,结合当时汉文向和文(假名文)转化的时代特征,指出其脱离本土文脉所构建的汉籍拼接式文本注定了被否定的命运。嵯峨天皇最后的得意之作成为标志着文章经国时代终结的挽歌,昭示出历史的必然。

本文原载于《外国文学评论》2019年第3期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请联系公众号后台。

作者简介

尤海燕,女,1973年生,东京大学比较文学比较文化专业博士,发表本文时为华东师范大学外语学院副教授,主要研究领域为中日比较文学与文化。

日本平安时代前期的八至九世纪,是著名的“汉(唐)风讴歌时代”。特别是嵯峨天皇热爱汉诗文,主持编纂了汉诗文敕撰三集《凌云集》、《文华秀丽集》和《经国集》;重用空海、菅原清公、小野岑守等留学唐朝的文人,把“文章生”出身的官吏初任官级从七位升至五位,这些举措大大提升了文人儒者的地位,开创了日本历史上的“文章经国”时代。虽然嵯峨天皇醉心制作“脱政治性”的美文佳什,其“文章经国”理念也与曹丕的“文章经国”不完全一致,但是嵯峨朝汉诗文兴盛,对中国文化有着巨大的憧憬和热爱,的确是不争的事实。在仕宦的文人身上,可以看到“儒家律令制官人”和“宫廷诗人”两种身份的完美结合,内宴、重阳宴等诗宴,都是君臣唱和的集团游戏。诗文世界里的君臣和乐,象征着儒家所推崇的国家政治的理想状态,甚至可以说是嵯峨天皇一手建成的唯美乌托邦,因此,这个带有强烈个人色彩的时代,因嵯峨天皇的驾崩而告终。嵯峨去世仅仅七年,嘉祥二年仁明天皇四十寿贺时兴福寺僧侣即献上了和歌。对此,《续日本后纪》的撰者高度评价道:“夫倭歌之体,比兴为先。感动人情,最在兹矣。季世陵迟,斯道已坠。今至僧中,颇存古语。可谓礼失则求之于野。故采而载之”,先于《古今和歌集》宣告了和歌复兴的黎明的到来。毋庸置疑,这个事件是“迎接新时代[国风时代]的前奏曲”。

这样,嵯峨天皇最后也是最长的汉文——其遗诏——被否定和推翻的过程,应是汉诗文统治势力衰落最为典型的体现,也是思考日本文学由汉文主体到和文主体转折问题的最佳路径。但遗憾的是,国内外学界几乎全都着眼于其中的“薄葬”主题,尚无人从汉字文本这个角度来探讨嵯峨遗诏,只有藤原克己从汉文学习的角度,较为全面地指出了它所参照的汉籍典据,但也未进行深入解读。

嵯峨天皇画像

一

余昔以不德,久忝帝位。夙夜兢兢,思济黎庶。然天下者圣人之大宝也,岂但愚戆微身之有哉。故以万机之务,委于贤明。一林之风,素心所爱。思欲无位无号诣山水而逍遥,无事无为玩琴书以淡泊。后太上皇帝陛下,寄言古典,强我尊号。再三固辞,遂不获免。生前为伤,没后如何。因兹除去太上之葬礼,欲遂素怀之深愿。故因循古事,别为之制,名曰送终。

(一)A夫存亡天地之定数,物化之自然也。送终以意,岂世俗之累者哉。余年弱冠,寒痾婴身。服石变热,颇似有验。常恐夭伤不期,禁口无言。是以略陈至志。凡人之所爱者生也,所伤者死也。虽爱不得延期,虽伤谁能遂免。人之死也,精亡形销,魂无不之。故气属于天,体归于地。今生不能有尧舜之德,死何用重国家之费。故桓司马之石槨不如速朽,杨王孙之臝葬不忍为之。B然则葬者藏也,欲人之不得见也。而重以棺槨,绕以松炭。期枯腊于千载,留久容于一圹。已乖归真之理,甚无谓也。虽流俗之至愚,必将笑之。丰财厚葬者,古贤所讳。汉魏二文,是吾之师也。

(二)是以欲朝死夕葬,夕死朝葬。作棺不厚,覆之以席。约以黑葛,置于床上。衣衾饭唅,平生之物,一皆绝之。复敛以时服,皆用故衣,更无裁制,不加缠束。著以牛角带,择山北幽僻不毛之地,葬限不过三日。无信卜筮,无拘俗事。(谓谥·诔·饭含·咒愿·忌魂归日等之事)夜刻须向葬地。院中之人可著丧服而给丧事,天下吏民不得著服。而供事今上者,一七日之间,得服衰绖,过此早释。一切不可哀临。挽柩者十二人,秉烛者十二人,并衣以粗布。从者不过廿人。男息不在此限,妇女一从停住。穿坑浅深纵横,可容棺矣。棺既已下了,不封不树,土与地平。使草生上,长绝祭祀。但子中长者,私置守冢,三年之后停之。又虽无资财,少有琴书,处分具遗子戒。又释家之论,不可绝弃。是故三七、七七,各粗布一百段,周忌二百段,以斯于便寺追福。一切不可配国忌。毎至忌日,今上别遣人信于一寺。聊修诵经,终一身而即休。

(三)他儿不效此,后世之论者若不从此,是戮尸地下,死而重伤。魂而有灵,则冤悲冥途,长为怨鬼。忠臣孝子,善述君父之志,不宜违我情而已。他不在此制中者,皆以此制,以类从事。

嵯峨天皇关于死后丧葬安排的这份遗诏从“送终”开始,可分为三段:第一段是薄葬的理由,第二段是薄葬的具体方法,最后一段是对违反遗诏的诅咒。

根据“汉魏二文,是吾之师也”、“今生不能有尧舜之德,死何用重国家之费”(汉文帝遗诏“朕既不德,无以佐百姓。今崩,又使重服久临……以重吾不德,谓天下何”)、以及“生前为伤(汉文帝遗诏‘重服以伤生’),没后如何”,可知嵯峨天皇要求薄葬的最大理由,在于模仿汉文魏文二帝的薄葬(实际上二帝的薄葬遗诏也是嵯峨遗诏主要的引用文本,如“夫存亡天地之定数,物化之自然也”引自汉文帝遗诏“死者天地之理,物之自然”;“葬者藏也,欲人之不得见也”则照搬魏文帝终制),是对儒家圣明君主形象的追求和自我标榜。换言之,嵯峨遗诏是在律令制动摇时期,高举儒家德治思想和“文章经国”思想来谋求皇帝绝对权力的时代精神的体现。

但遗诏中其他表述还另有典据,那就是三国史学家皇甫谧的《笃终》:

嵯峨天皇手书《李峤杂咏残卷》局部

①夫人之所贪者,生也;所恶者,死也。虽贪,不得越期;虽恶,不可逃遁。人之死也,精歇形散,魂无不之,故气属于天;寄命终尽,穷体反[返]真,故尸藏于地。是以神不存体,则与气升降;尸不久寄,与地合形。神形不隔,天地之性也;尸与土并,反[返]真之理也。今生不能保七尺之躯,死何故隔一棺之土?然则衣衾所以秽尸,棺椁所以隔真,故桓司马石椁不如速朽;季孙玙璠比之暴骸;文公厚葬,春秋以为华元不臣;杨王孙亲土,汉书以为贤于秦始皇。[中略] ②夫葬者,藏也;藏也者,欲人之不得见也。而大为棺椁,备赠存物,无异于埋金路隅而书表于上也。虽甚愚之人,必将笑之。丰财厚葬以启奸心,或剖破棺椁,或牵曳形骸,或剥臂捋金环,或扪肠求珠玉。焚如之形,不痛于是?自古及今,未有不死之人,又无不发之墓也。[中略]易称“古之葬者,衣之以薪,葬之中野,不封不树”。是以死得归真,亡不损生。

从皇甫谧的文章,可知其薄葬的逻辑为:①人死魂归于天,尸藏于地——尸融于土,反(返)真之理——衣物棺椁隔真——不需衣物棺材的裸葬;②葬为藏——不可丰财厚葬——厚葬会引起盗墓;结合①②,得出结论是“薄葬可使遗体不受打扰地返回自然,因此必须薄葬”,这是人死回归自然的道家思想和防止盗墓的现实性考虑相结合的、说理性很强的文字。

汉文帝遗诏的逻辑为:死为自然之事(死者天地之理,物之自然,奚可甚哀)——人讨厌死所以厚葬(当今之世,咸嘉生而恶死,厚葬以破业,重服以伤生,吾甚不取)——生既无益于百姓,死当薄葬(且朕既不德,无以佐百姓。今崩,又使重服久临,以罹寒暑之数,哀人父子,伤长老之志,损其饮食,绝鬼神之祭祀,以重吾不德,谓天下何),这是尊重自然规律、提倡节俭、重视民生的正统的儒家薄葬思想。

魏文帝终制的逻辑为:葬为藏,使易代不被人发现(夫葬也者,藏也,欲人之不得见也。为棺椁足以朽骨,衣衾足以朽肉而已。故吾营此丘墟不食之地,欲使易代之后不知其处)——厚葬皆愚俗所为,招掘墓之祸(无施苇炭,无藏金银铜铁……饭含无以珠玉,无施珠襦玉匣,诸愚俗所为也……汉文帝之不发,霸陵无求也;光武之掘,原陵封树也。霸陵之完,功在释之;原陵之掘,罪在明帝。是释之忠以利君,明帝爱以害亲也……自古及今,未有不亡之国,亦无不掘之墓也……祸由乎厚葬封树)——必须遵诏薄葬,否则会遭报应(若违今诏,妄有所变改造施,吾为戮尸地下,戮而重戮,死而重死。臣子为蔑死君父,不忠不孝,使死者有知,将不福汝),虽然同样主张薄葬,但魏文帝明显是出于对盗掘的恐惧不得已而为之,与汉文帝遗诏是完全不同的理论出发点。

三国时期学者、医者、史学家皇甫谧画像

仔细阅读嵯峨遗诏,会发现其行文以皇甫谧《笃终》为基调大段引用(下划线),再以汉魏二文遗诏和其他遗令文章点缀之(波浪线),其思路是:A段“人死天地之自然,死者魂归于天,尸藏于地;生为人所爱,死为人所恶”与皇甫谧文①基本一致,是人死归土、顺应自然的普通死亡观,但是“今生不能有尧舜之德,死何用重国家之费”却突然从国家和民生的角度讲自己身为国君不应奢侈厚葬,和前后文都不搭配,阻隔了本应自然连接的“反(归)真之理”(桓司马之石槨“隔真”,杨王孙之臝葬“归真”)。嵯峨遗诏引用的汉文帝的“物化之自然”、“嘉生恶死”及魏文帝的“夫葬也者,藏也,欲人之不得见也”均为对死亡的一般性认识,并非儒家圣王德治思想的独特表现,因此,要想凸显自己儒家圣明君主的形象,就必须插入“生不能有尧舜之德,死何用重国家之费”这种特别的表达,文章理路上的突兀和阻塞也就在所难免。而下文的“故桓司马之石槨不如速朽,杨王孙之臝葬不忍为之”,从“尧舜之德”、“国家之费”的文脉来看,思维也有跳跃,而且即便没有“生不能有尧舜之德,死何用重国家之费”这句,因为缺少“棺椁隔真”的铺垫,也不够顺畅,特别是“杨王孙之臝葬不忍为之”一句,取自杨王孙欲裸葬但其子“心又不忍”,即不愿让他裸葬,用在提倡薄葬的语境里,起到的绝对是相反的作用。

B段以“葬者藏也,欲人之不得见也”起始,与《笃终》的②相对应。“期枯腊于千载,留久容于一圹”不见于《笃终》,而是参考了杨王孙的“裹以币帛,鬲以棺槨,支体络束,口含玉石,欲化不得,郁为枯腊,千载之后,棺槨朽腐,乃得归土,就其真宅[即土壤]。繇是言之,焉用久客[若用棺椁厚葬,则常年不得归土,久为“真宅”之“客”]”和沐并的“又杨王孙裸体,贵不久容耳”。

日本传统中专门负责皇室葬礼的“御葬司”

“已乖归真之理,甚无谓也。虽流俗之至愚,必将笑之”也值得推敲。嵯峨的意思是,厚葬因为违背了归真之理,所以会招致愚俗嘲笑。但是世间至愚之人怎能理解何为“归真之理”?他们笑话的应是有大量陪葬品的厚葬(等于是宣告有财宝从而招致盗墓,这在皇甫谧文中非常明确)。虽然嵯峨遗诏也有“重以棺槨,绕以松炭”,但如果想要至愚之人笑话,还必须具备陪葬品,这一点嵯峨文中并没有清晰表述(虽有“丰财厚葬”,但出现在“必将笑之”之后)。最后,以“丰财厚葬者,古贤所讳。汉魏二文,是吾之师也”作为薄葬理由的总结,也不够充分,为何丰财厚葬是古贤所讳?只是因为违背了“归真之理”吗?至少从上文来看,无论是汉文帝的爱惜民生还是魏文帝的惧怕盗掘,在嵯峨文中都没有得到切实的体现,所以,其薄葬理由在理论上是空洞苍白的。

当然,因为当时日本尚未出现盗掘帝陵现象,所以遗诏无法和魏文帝及皇甫谧回避盗墓的理论产生链接也合情合理,文中如此表述只是为了突出对汉魏两位著名帝王的薄葬行为的模仿,而非强调对其理由的模仿。那么嵯峨有没有形成自己的理论和逻辑?本文认为,这样一个由多个不同性质的文本拼接而成的混合体,其实并没有打通和理顺多个文本之间的内在关系,也没有内化成自己的逻辑思路,因而造成了理论上的逻辑混乱。

遗诏第二段是关于下葬和祭祀的具体指示,依旧大量引用皇甫谧《笃终》(下划线部分即为嵯峨遗诏所依据之处):

故吾欲朝死夕葬,夕死朝葬,不设棺椁,不加缠敛,不修沐浴,不造新服,殡唅之物,一皆绝之。吾本欲露形入阬,以身亲土,或恐人情染俗来久,顿革理难,今故觕为之制。奢不石椁,俭不露形。气绝之后,便即时服,幅巾故衣,以籧篨裹尸,麻约二头,置尸床上。择不毛之地,穿阬深十尺,长一丈五尺,广六尺,阬讫,举床就阬,去床下尸。平生之物,皆无自随,唯赍孝经一卷,示不忘孝道。籧篨之外,便以亲土。土与地平,还其故草,使生其上,无种树木、削除,使生迹无处,自求不知。[中略]无问师工[男巫],无信卜筮[占卜葬日令辰和筮宅],无拘俗言[民间流传的说法,迷信],无张神坐[不设置神主牌位],无十五日朝夕上食。礼不墓祭,但月朔于家设席以祭,百日而止。[中略]若不从此,是戮尸地下,死而重伤。魂而有灵,则冤悲没世,长为恨鬼。王孙之子,可以为诫。死誓难违,幸无改焉!

嵯峨遗诏除佛教做法(“释家之论,不可绝弃”)的部分之外,基本遵循中国的遗诏终制类:“不封不树”来自魏武遗令,“葬限不过三日”来自汉文帝遗诏“令到出临三日,皆释服”,“男息不在此限,妇女一从停止”来自沐并终制“绝哭泣之声,止妇女之送”,其余则几乎全部取自皇甫谧《笃终》。因为日本史上孝德天皇《薄葬令》有“不封使平”、“一日使讫”的规定,并且先于嵯峨两年去世的皇太弟淳和天皇留下火葬遗诏“今宜碎骨为粉,散之山中”,且也如此实行(“御骨碎粉,奉散大原野西山岭上”),可知嵯峨主张的“朝死夕葬,夕死朝葬”、“置于床上”、“敛以时服,皆用故衣,不加缠束”、“择山北幽僻不毛之地”、“土与地平,使草生上,长绝祭祀”虽然来自汉家典籍,也还是可以理解、有可操作性的:最终也的确是“择山北幽僻之地定山陵,以商布二千段,钱一千贯文,奉充御葬料,即日御葬毕”。但“衣衾饭唅,平生之物,一皆绝之”、“著以牛角带”的表述,就有些不太靠谱了。

首先,“饭含”在日本史料中仅在孝德天皇《薄葬令》里出现,且明确表示是引用中国皇帝遗诏:“西土之君戒其民曰,古之葬者,因高为墓,不封不树[以上是魏武帝遗令]。棺槨足以朽骨,衣衿足以朽肉而已。故吾营此丘墟不食之地,欲使易代之后,不知其所。无藏金银铜铁,一以瓦器,合古涂车,刍灵之意。棺漆际会三过,饭含无以珠玉,无施珠襦玉匣,诸愚俗所为也[以上是魏文帝终制]。”关于此条,《日本新编古典文学全集》注释说:“没有确实的例子说明日本古代有此习俗。”还有“牛角带”,《西宫记·丧服》云:“‘牛角带’,帝王用乌犀黑角”,《饰抄·带》云“‘牛角’称乌犀,地下六位检非违使等用之,重服之人用之,谅闇之时用之”,指帝王或一般官吏给父母服丧时佩戴饰有黑犀角的腰带,这都是指生者的丧服。但嵯峨遗诏是说遗体佩戴此腰带下葬,与史料并不相符;且这个词并没有在皇甫谧《笃终》中出现,在日本《六国史》中也仅有此孤例,可见是嵯峨天皇的独创。为何嵯峨遗诏里会出现一个空前绝后、如此突兀的“牛角带”?也许就是他单纯地把皇甫谧《笃终》里“今故觕为之制”的“觕”(“粗”的异体字)看成了“牛角”而已。

嵯峨天皇主导下逐渐走向唐风的日本服饰

而遗诏最后一段“后世之论者若不从此,是戮尸地下,死而重伤。魂而有灵,则冤悲冥途,长为怨鬼”照搬皇甫谧的“若不从此,是戮尸地下,死而重伤。魂而有灵,则冤悲没世,长为恨鬼”和魏文帝终制“吾为戮尸地下,戮而重戮,死而重死”,更是匪夷所思。魏文帝和皇甫谧的言说无疑来自对掘墓戮尸的恐惧,而到嵯峨天皇为止,日本史上并没有天皇陵墓被盗的记录,根据现有史料,日本出现大规模盗墓应始于平安末镰仓初,嵯峨当时的担心完全是空穴来风。明明没有模仿的现实依据却硬要借用,理由只能有一个,那就是无视其实质内容而看重其严厉语气,旨在警告后人违反遗诏的严重性。

二

为何嵯峨要留下这样一篇主张薄葬、否定朝廷祭祀(“长绝祭祀”、“一切不可配国忌”)的遗诏?日本学者的研究基本集中于山陵祭祀,指向天皇与日渐膨胀的藤原家之间的矛盾。对于两年前淳和天皇要求彻底薄葬的遗诏“予闻,人没精魂皈天,而空存冢墓,鬼物凭焉,终乃为祟,长贻后累。今宜碎骨为粉,散之山中”,臣下藤原吉野的反对意见就是“山陵犹宗庙也。纵无宗庙者,臣子何处仰”。正因为这种不通人情的决绝,淳和遗诏在淳和天皇死后差一点被全盘推翻。出于这样的前车之鉴,嵯峨没有否定山陵营造,只拒绝朝廷祭祀,与现实达成了一定妥协,试图以这种方式实现其遗愿。不过,其遗诏虽然当时被遵守,但之后短短两年之间就被藤原良房巧妙地推翻了,后者出于自身利益,从根本上就不能赞同嵯峨的遗诏。凭借父亲藤原冬嗣的余荫及身为仁明天皇大舅哥的外戚身份,藤原良房在朝廷的话语权日益强大。他在嵯峨去世当月就发动了“承和之变”,废掉皇太子恒贞亲王,立自己的妹妹顺子和仁明天皇所生的道康亲王为皇太子(即之后的文德天皇),之后又把女儿明子嫁给文德天皇,顺理成章地当上了日本史上第一个太政大臣,行摄政之实,开创了日本史上的“摄关政治时代”。

摄关政治最大的特征就是天皇的傀儡化。在淳和与嵯峨太上皇尚在世的仁明天皇时代,藤原家虽然还不能超越两位太上皇,但实际上已经通过掌握山陵祭祀和灾异现象的解释权,控制了已经去世的天皇。律令制时代对于灾异的解释来自儒家的德治思想和天人合一思想,即灾异是上天对当今为政者失政的谴责和惩罚,皇帝或宰相需要承担责任并做出相应的补救措施。这种解释方式,对以儒家德治主义为理想的亲政天皇来说,无疑是不可或缺的。但是从八世纪末早良亲王开始,灾异被阴阳寮神祇官通过占卜解释为怨灵作祟,之后又进一步发展为天皇陵墓作祟,由此将灾异发生的原因由现实的天皇转移到死去的天皇身上,巧妙地实现了消除天皇亲政的必要性和为藤原家将来当政转嫁责任的双重目的。从藤原家角度来看,保留山陵和祭祀,就是将死去天皇的身体置于自己的管理之下,以便肆意解释政治和操控天皇;而作为有着儒家情怀的贤明君主淳和天皇和嵯峨天皇,对此则极其抗拒,因此才会有两天皇相继留下薄葬遗诏、要求不留山陵或不设祭祀之举。遗诏的提出、执行和推翻,正是天皇和藤原家攻防过招的拉锯战,最后藤原家赢得了这场胜利。

表现日本平安时期丧葬习俗的风俗画

嵯峨去世一周年斋会正逢七月十五日壬寅,与太皇太后(嵯峨皇后)及仁明天皇生年属相寅虎相重合,按照古来朝章应该避忌顺延,但大臣源信(嵯峨天皇皇子)等认为这是“乖遗诰”,拿出遗诏的“勿拘俗事”来反驳。仁明天皇让藤原良房组织讨论,最终判定“谨案遗诏,勿拘俗事,盖谓乡曲所忌碎事,非指朝家行来旧章”,并批判源信等“偏守一隅,不是通论[固守遗诏,不知变通之意]”。嵯峨遗诏把皇甫谧的“无拘俗言”改为“无拘俗事”,还特意附上自注“谓谥·诔·饭含·咒愿·忌魂归日等之事”,即不要办“谥、诔文、饭含、愿文、忌魂归日”等俗事,如此看来,藤原良房派的解释倒是符合嵯峨原意,对源信派的反驳有理有据。不过藤原把嵯峨所倚重的儒家传统视为“乡曲所忌碎事”,大大降低了其价值,表现出贬抑中国文化的倾向。

有了第一步没有任何阻力的成功,藤原良房紧接着筹划第二步,这次是主动出击。嵯峨去世刚满两年,八月,良房授意文章博士春澄善绳、大内记菅原是善(都是精通汉籍的博学之士)等上文道:“先帝遗诫曰:世间之事,每有物怪,寄祟先灵,是甚无谓也者。今随有物怪,令所司卜筮,先灵之祟明于卦兆。臣等拟信,则忤遗诰之旨,不用则忍当代之咎。进退维谷,未知何从。若遗诫后有可改”,对嵯峨遗诏中的“无信卜筮”提出质疑,并引经据典进行了反证。但吊诡的是,他们堂堂引用并批驳的“世间之事,每有物怪,寄祟先灵,是甚无谓也者”(世间每每发生鬼魂作祟,就把先祖视为祟主,这是没有任何根据的)并非遗诏原文(“甚无谓”虽是嵯峨原话,但是出现在第一段的“已乖归真之理,甚无谓也”,且完全不是这个意思),而是他们自己编造出来的话语。

藤原良房及其与春澄善绳合编《续日本纪》

为何不惜凭空编造也要批判和否定嵯峨遗诏?藤原家和天皇家的矛盾集中在对祭祀的解释权上。淳和与嵯峨天皇为了死后不被藤原家当成随意转嫁责任的对象,选择了不留山陵或禁绝祭祀的薄葬。淳和天皇的“碎骨为粉,散之山中”,完全没有给藤原家留下任何回旋的余地,但嵯峨的折中之计却让藤原家有了可乘之机。他们选择的突破口就是“无信卜筮”。

“无信卜筮,无拘俗事”在遗诏具体指示葬礼做法的第二段出现,同样来自皇甫谧《笃终》,只是把原文的“俗言”改成了“俗事”。但是对于何为“无信卜筮”,嵯峨却没有说明。在皇甫谧文的语境和中国古代丧葬礼仪中,“卜筮”意味着“占卜葬日令辰及筮宅”,“无信卜筮”也与后续的“朝死夕葬,夕死朝葬”的遗愿相一致。日本也存在由阴阳师卜宅兆和卜葬日的传统。据《日本后纪》,嵯峨天皇的父亲桓武天皇去世时曾经卜宅,但因卜和筮的结果不一致,所定的太野山陵发生火灾,故又重新卜定了柏原山陵。又依《荣华物语》记载,历任天皇摄政、关白、太政大臣的藤原家族最高权力者藤原道长去世时,也曾请阴阳师来占卜葬日和葬地。因此,嵯峨这里说的“无信卜筮”,无论从上下文、出典还是日本文化传统来看,都应该是指丧事从简,即日下葬,不需要卜宅卜日。这个几乎没有异议的词语,居然被藤原家解释为“不要相信(灾异是)先祖作祟的卜筮结果”,还煞有介事地捏造了一段“遗诏”,自作主张地进行了补充说明。比照他们之前对“勿拘俗事”的正确解释,这里对“无信卜筮”的歪曲只能说是故意为之。藤原家主张和嵯峨主张的相通之处就在于“卜筮”这个词,嵯峨遗诏里的“无信卜筮”被有意曲解和当成突破口,也就不难理解了。

反证的过程如下:博士们先引用了昔周之王季历的故事,说“先灵之祟不可谓无”;然后又举了《法苑珠林》北齐富豪之妻梁氏殉死奴婢复生和《左传》魏颗违背父亲遗嘱让小妾改嫁从而得到该女子父亲结草之报的故事,认为“幽明异道,心事相违”,生者不必执着于死者的意愿;最后引用《尚书》“谋及卿士,谋及卜筮”和《白虎通》“定天下之吉凶,成天下之亹々,莫善于蓍龟”,极言卜筮之重要。即,由“存在先灵之祟”、“君父遗命不能盲从”和“卜筮之信”这三个事例(论据)推出了“卜筮所告,不可不信。君父之命,量宜取舍”的结论。但这里仍然有逻辑上的问题:第一,没有将卜筮和先灵之祟联系起来(“卜筮所告”的内容到底是什么?),第二,作为结论的“卜筮必信”和“君父遗命可违”,二者之间的关系也交代不清。如果想推翻嵯峨遗命,只需“君父遗命不能盲从”的例子就已足够,但这样显然缺乏说服力,于是他们抓住嵯峨遗诏本身的问题来做文章,借嵯峨自己用过的“卜筮”一词来攻击他自身,借嵯峨反对“用卜筮推知先灵作祟”一说而对之进行反驳,这种“以子之矛攻子之盾”的手法可谓高明。可惜的是,他们自己也没有厘清其中的关系,论证也极其牵强和片面(可以推翻其结论的反面论据也有很多),因此只不过是以一篇不合逻辑的文字否定了另外一篇不合逻辑的文字而已。

三

《古今和歌集》书影

通篇来看,嵯峨天皇这篇洋洋洒洒长达千字的遗诏基本是以皇甫谧《笃终》为主,再以其他终制文章为辅的汉籍拼接本,存在明显的逻辑混乱和用典不当,虽有原创成分,但比例极低,就连最终的警告也是复制已有文本,使得本应起到警示作用的语句只能是虚张声势。那么,这篇文章究竟能否作为一个严肃正式的遗诏来解读并遵守呢?

古代日本学习和模仿中华汉字文化,其汉诗汉文势必要引经据典。比起和歌不着痕迹的化用,日本汉诗文对汉籍往往是直接和大面积地模仿和引用,远远超越了一般意义上的“用典”。特别是体现儒家思想的观念性、哲理性的固定表达,经常会被日本史书和政论文章原样套用。如《日本书纪》安闲天皇元年闰十二月四日条敕书“率土之上莫匪王封,普天之下莫匪王域。故先天皇建显号,垂鸿名,广大配乎乾坤,光华象乎日月。长驾远抚,横逸乎都外。莹镜区域,充塞乎无垠。上冠九垓,旁济八表,制礼以告成功,作乐以彰治定。福应允致,祥庆符合于往岁矣”,除第一句出自《诗经·小雅·北山》的“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”外,“建显号”以下则完全复制了《艺文类聚》卷五二《治政部·善政》的《梁裴子野丹阳尹湘东王善政碑》。同书崇神天皇十二年春三月条诏书“朕初承天位,获保宗庙。明有所蔽,德不能绥。是以阴阳谬错,寒暑失序。疫病多起,百姓蒙灾”。则大面积援用了《汉书·成帝纪》鸿嘉元年春二月条诏书。《古今和歌集》汉文序“夫和歌者,托其根于心地,发其华于词林者也。人之在世,不能无为。思虑易迁,哀乐相变。感生于志,咏形于言。是以逸者其声乐,怨者其吟悲。可以述怀,可以发愤。动天地,感鬼神,化人伦,和夫妇,莫宜于和歌。和歌有六义,一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂”也与《诗大序》有着惊人的重合。

淳和天皇像及表现藤原吉野奉其遗命散其骨灰的画作

以上种种出现在古代日本汉文中的典据使用,被现代文献学鼻祖津田左右吉称为“中国思想的润色”,他认为在读日本史时只有剥除这些文饰性的“着色”,才能接近其精神内核,由此提出了“《日本书纪》典据排斥说”。虽然此学说存在无视润色之意义的偏颇,但从历史文献学角度来看,却不无道理。这些可以去除的要素就是典据堆砌的文饰性部分,剥去这一层装饰后就是实质性内容,或许可以称为本土化表达,即叙述历史真实情况和个人真实所想的语言,是具有原创性的内容。本土化表达越多,就越容易让人相信其真实性和严肃性。如淳和天皇遗诏只有“葬者藏也,欲人不观”、“人没精魂皈天”等观念性表达用了典,其关于日本御灵思想的独特认知和实质性指示“空存冢墓,鬼物凭焉,终乃为祟,长贻后累。今宜碎骨为粉,散之山中”都是他自己的话语,因此其遗嘱被忠实地执行了。反之,典据堆砌越多,引用程度越高,越招致反感,令人怀疑其主张的真实性。如嵯峨欲让位给淳和天皇时,不顾心腹藤原冬嗣从国家财政紧张的现实理由出发所做的恳切挽留,虚构脱离本国文脉的套话,强行退位,这比在汉诗文里幻想唯美的文学世界更令人无语。

即便是以上《日本书纪》等几个高度引用汉籍典据的例子,也会在引用之后展开叙述其独特情况的本土化表达,比如安闲天皇条对奉献土地的县主饭粒的赏赐,崇神天皇条的变更祭祀场所的独特理由,《古今和歌集》汉文序的和歌艺术论等等。这才是论说文正确的书写方式:权威性思想、理论的借用(文饰性部分,一般认同)→自身叙述和理论展开(实质性部分,独特认同)。

嵯峨天皇以来日本文言文中大量出现的汉字

如紫式部所著《源氏物语》手稿

嵯峨天皇遗诏所借鉴的汉魏二文遗诏、皇甫谧《笃终》、杨王孙遗令等也均有对儒道权威思想的借用,但是它们都在其后展开了自己的话语和主张。可是,嵯峨遗诏无论文饰性部分还是实质性部分都在大幅照抄,从文字表达、段落架构到思想理念,几乎都是皇甫谧《笃终》的翻版。但因皇甫谧的道家思想和现实性考虑(盗墓)不能满足其明君形象的要求,嵯峨遗诏又插入了汉魏二文的儒家德治思想的表述,再加上其自身的佛教信仰,使得文章层次不清,逻辑混乱,缺少一个高度统一的精神内核;并且文辞与现实之间始终有隔离感,脱离了本土文脉。这种“扯虎皮做大旗”式的做法,虽然是出于与藤原家对抗的目的,但难免用力过度,适得其反。攻击虚张声势的文字远比攻击实在真挚的文字容易得多。而且,文字越多,意味着被解读的可能性越多,被背叛和否定的可能性也就越高。因此,这篇引经据典的千字长文非但没有起到正面积极的作用,反倒为对手寻找漏洞提供了便利,一句“无信卜筮,无拘俗事”,便使嵯峨遗诏遭到了被颠覆的命运。

果不其然,遗诏里原本是“不要卜宅卜日”之意的“无信卜筮”被藤原家故意解释为“不信先灵作祟的卜筮结果”,并以其人之道还治其人之身的方式,堆砌典据、不顾逻辑地拼凑了一段批判文字而宣告推翻遗诏。其实,嵯峨否定的是作为死去天皇被祭祀的“国忌”,而摄关家注重的是可以任意操纵死去天皇意志的“卜筮”。不管有没有山陵和祭祀,只要有“卜筮”,就可以说是先灵作祟,所以无论嵯峨为避免死后被利用设了多少条件,费了多少口舌,一个“卜筮”的解释就足以让这一切努力灰飞烟灭。之前蒙冤而死的桓武天皇之弟早良亲王就是如此,先是通过卜筮宣告其亡灵作祟,之后又追加了山陵。当然,推翻了嵯峨遗诏,也就等于否定了淳和遗诏,然后由藤原家主宰的朝廷便顺理成章地确定了淳和与嵯峨的山陵(陵寺),由此恢复了由藤原家对死去的天皇进行管理的局面。

藤原良房之弟藤原良相发动排除异己的“承和之变”

对儒道源头性著作的参照和回归所形成的古代中国文字著作特有的互文性,也完全适用于日本古代的汉文。只不过,嵯峨天皇出于对中国文学和文化的巨大热情和对汉文典籍的绝对信任,本着超越本国政治文脉、重构汉文文脉的原则,将原本只需理论借用的文章写成了通篇蹈袭先行典籍、处处掉书袋的“抄袭”之作。原本想借典籍之力压制对方却被对手借力打力,最终一败涂地。藤原家本来是要否定淳和遗诏的,但是淳和遗诏的本土性表达字字千钧,滴水不漏;而嵯峨遗诏慷慨大方的用典则给了藤原家可乘之机,使后者得以一举否定两代天皇的遗诏,夺取了他们最为重视的祭祀权和祭祀解释权。

从嵯峨之后的仁明天皇开始,藤原家利用外戚关系独霸政权,日本开始了长达两个多世纪的摄关政治时代,汉风文化也逐步被国风文化所取代。嵯峨最后尽显其对汉文之热爱的文章——遗诏的被否定,宣告了“文章经国”思想的败北,标志着天皇亲政的结束和儒家德治思想(灾异的责任由天子承担,以德治天下)的式微。象征着嵯峨亲政的汉文和体现在文字世界里的天皇的权力,是藤原家必须抵制和推翻的。从第一次否定遗诏时就“俗事”认知贬抑汉风的倾向,到仁明天皇四十寿辰之际借住在良房邸宅的兴福寺僧侣献上和歌时《续日本后纪》撰者(藤原良房和春澄善绳)对和歌的赞美,都不难看出,藤原氏更钟情于日本本土的文字和辞章。之后,在仁寿元年三月仁明天皇一周年忌时,良房在邸宅组织公卿大夫们观赏落樱怀念先皇,也吟咏了和歌。

四

近年来,从良房之弟右大臣藤原良相府邸遗址出土了大量上有墨书假名的高脚盘等陶器。据考证,这些陶器上的平假名有部分是和歌,是在藤原私人府邸内举行曲水宴时吟咏并书写的,这一发现刷新了现存史料上平假名出现的最早记录(仁明天皇四十寿辰的和歌是用万叶假名书写的)。良相也曾参与《续日本后纪》的编纂(中途去世),与良房关系亲密。虽然尚不能推测曲水宴具体时期,但基本可以确定,以藤原家为首的达官显贵们的风流歌会曾经在九世纪中后叶风行一时。而这一时期(仁明、文德、清和朝),也正是《古今和歌集》序中所说的“六歌仙”的活跃时期。以六歌仙为代表的和歌作者虽是贵族,但基本上都是被藤原氏排斥的政治上的失意者,留下了许多嗟怨讽喻的悲愁之歌和真情流露的爱情之歌。而且,不仅在首都,地方上也开始流行假名和歌。这样,无论是掌握实权的朝廷高官,还是仕途失意的中下级贵族,抑或是平民百姓,整个日本都开始重新发现和创作和歌。作为一种超越阶级和性别的文化现象,其流行的根源只能出于和歌倾诉日本人个人情感的便利性,且这个特征在与汉诗文对照的语境里更加凸显。《万叶集》著名作者山上忆良的作品便多采用汉文序、汉诗文加和歌的形式,他用汉文理性地确认世上的道理,又用和歌表达汉文逻辑无法解释的人世间的爱和执念。

曹丕的“文章经国”偏重“奏”、“议”、“书”、“论”等诸文体的政治实用功能,而嵯峨天皇主导的“文章经国思想”的主要关注却在于诗,诗内容的唯美绮靡(特别是对异国诗空间的幻想)和诗文游宴的奢侈使得这种思想成为一种极其抽象和观念性的东西。虽然同为“文章经国”,两者之间事实上存在着很大的差异。当“诗缘情而绮靡”(陆机《文赋》)的六朝美文主义成为敕撰三集的显著特征时,作为旗手的嵯峨天皇,其汉文也就不可避免地沾染上了华而不实的文风。

陆机《文赋》

在日本古代,汉文作为实用性文体,是文人官吏的必备修养和职业技能。《本朝文粹》收录了“诏”、“敕书”、“官符”、“意见封事”、“对策”等38种文体,除“赋”和“杂诗”之外,均为“经国”的实用性文章。其后的汉诗文总集《本朝续文粹》和《朝野群载》也是如此。平安前期的“六国史”(从《日本书纪》到《日本三代实录》的六部官撰史书)全部用汉文写成,《续日本后纪》的撰者藤原良房就是著名的史笔之一。所以,良房并不是反对汉文,而是反对被唯美主义侵蚀了的空洞无物的汉文。他请求仁明天皇免除自己兼任的陆奥出羽按察使、只保留京官的抗表,论点明确,逻辑清晰,文质兼备,算得上是一流的文章。而他在女儿(文德天皇皇后,清和天皇生母)近前看到花瓶里插的樱花时吟咏的和歌“岁月渐增催人老,一见樱花愁思消”,则以樱花比喻明子的美貌,表达了一位父亲作为天皇外戚掌握实权的满足和端详给家族带来兴旺的美丽女儿时的喜悦。这首和歌表现了良房私人感情的一面,据考证是作于《续日本后纪》编纂期间,正是作者“倭歌之体,比兴为先。感动人情,最在兹矣”的和歌观的反映。虽然如正史对六歌仙的代表人物、留下众多感人作品的在原业平的评价“略无才学[汉文能力],善作倭歌”所示,当时的和歌与正统的汉诗文相比,还处于价值观意义上的低微地位,只能出现在私密场合,但因为它可以表现汉文所不能涵盖的人内心的真实情感,而为人们所喜爱和珍重。

日本古代文学中,整体上汉文所承载的是“正式”、“政治”、“经国”、“社会”、“男性”、“唐土”,体现的是其实用性;而和文所承载的是“私人”、“心情”、“生活”、“家庭”、“女性”、“大和”,体现的是其抒情性。男性知识分子对和汉文字的分而用之、各归其位,使和汉文字的互补性得到了淋漓尽致的体现,其文学和思想也得到多元立体的呈现。嵯峨天皇因一心追求唯美主义和德治思想的文饰,导致其汉文失去了原本的实用性(遗令),成为没有落脚点的空文。无论是出于作为外戚要推翻其薄葬遗诏的政治意图,还是出于作为史笔反对其文章空虚浮华的文化意图,良房都有足够的理由去否定它,这是大势所趋。

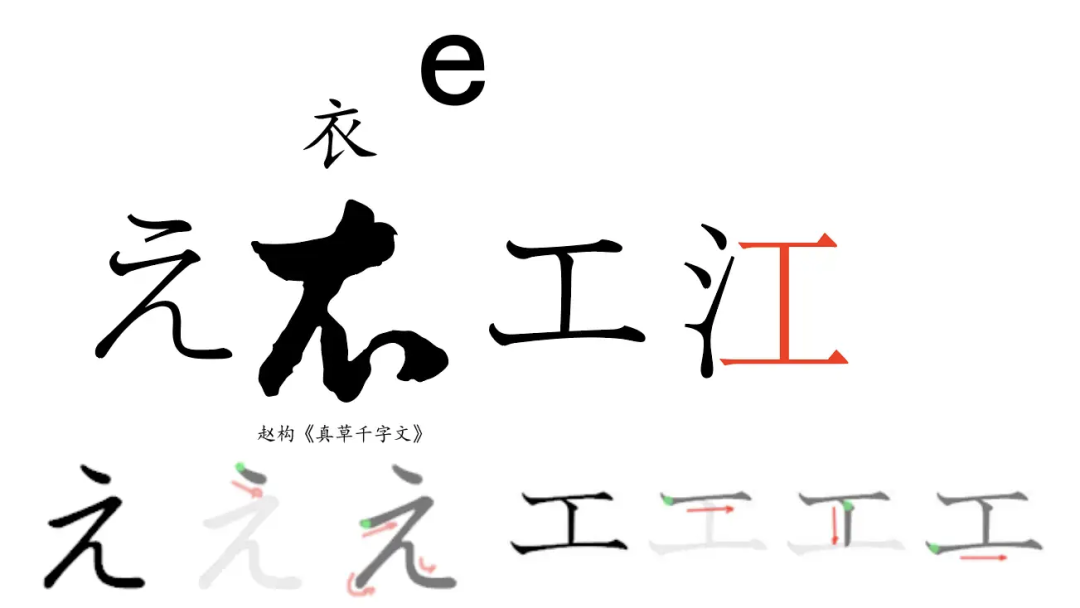

日语中部分平假名的发明与演化过程

而且,公元九世纪中后叶平假名(表音文字)的发明和普及使得之前用汉字记录(万叶假名)的和歌改为用平假名书写,具有划时代的意义。假名表记使和歌不仅有“我口唱我心”的直接真实,更有了“我手写我口”的简单便利。更重要的是,它使无法接受汉文(贵族)教育的女性和平民百姓也拥有了自己抒发感情、感慨人生的方式,从而引发了全民性的和歌热潮。在中央朝廷,良房之子基经在元庆六年积极参与“日本纪竟宴和歌”(训读《日本书纪》完毕后的和歌宴会)活动,基经之子时平主持《古今和歌集》的编纂,取得了政权的藤原家族在复兴古代传统上不遗余力。而标志着国风文化确立的首部敕撰和歌集《古今和歌集》之后,由藤原家女性(天皇的后妃和母亲)一手建立起的后宫文学沙龙,还催生了以假名文字为载体的女性宫廷文学(和歌、物语、随笔、日记等)的空前繁荣。作为闺阀(摄关)政治的表象,和文学必然地取代了汉文学曾经的统治地位,成为国民文学的标志。

由此看来,嵯峨天皇最后的得意之作,却奏响了一曲宣告“文章经国”时代终结的挽歌,虽令人唏嘘,却也是历史的必然。

新媒体编辑:李秋南

新媒体审读:乐 闻