编者后记 |《外国文学评论》2024年第3期

中外文系和

“分”与“合”

2024年第3期· 编后记

点击图片购买本期

1939年,鉴于当时各大学的院系教授课程标准不一,学生接受的基本学术训练不足以及成绩普遍存在差异等原因,陈立夫主政的民国教育部针对不同学科的特点和发展现状,在对旧学制进行了斟酌损益的基础上,组织制定并颁布了《文理法农工商各学院必选修科目表》。须知,当时的中国文学系分为两个组,一是文学组,二是语言文字组;外国语文系则分为外国文学组、东方语言组和印欧语言组。中国文学系文学组的必修课不仅包含中国文学史、历代文体流变,也包括文字学和语言学概要,而且还有外国语或西洋文学史课程;具体负责外国语文系课程标准制定工作的朱光潜认为,“语言、文学实不可强分,欲精通文学者必精通语言,欲精通语言者亦多读文学名著”,基于这一语言与文学相互辅助的原则,外国语文系的必修课目表将国文放在突出的位置上,与外国文的学分比例旗鼓相当,其次是中国通史、西洋通史、论理学、哲学、自然科学概论以及社会科学等。曾在武汉大学外文系学习的齐邦媛回忆称,朱光潜甚至花费一学年来讲授英国诗歌,他不注重编年次序,而着意于培养学生的“文学品味”。

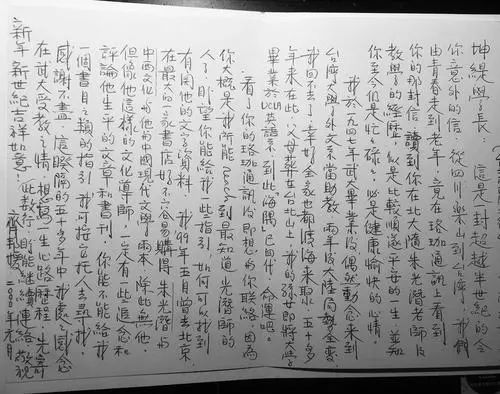

这是2000年齐邦媛写给她的同学卢坤缇的一封信,其中蕴含了她对恩师朱光潜先生的深厚情感。

也许是因为以“文学品味”为中心的外国语文教育方向反映了晚清以来国人取径西方语言的学习进入包括西方法律、政治制度、自然科学和技术的“实学”,最终步入以诗歌、小说为主流文体的西方纯文学领域的“自然”趋势,朱光潜主导的外文系课程改革并没有引起争议。相反,朱自清主持的中国文学系科目表的制定却掀起了一场巨大的争论。就在《部订必选修科目表》颁布数年后,中国文学系的学者就针对这套课程方案所表现出来的“尊古”和“轻今”的倾向表达了不满。丁易、朱东润、王了一(王力)、李广田、傅庚生、陈望道、陈子展、程俊英、徐中玉、朱维之等人先后围绕中文系建立宗旨、意义和课程设置等问题在《国文月刊》上各自发表了意见。其中大多数学者均认同于丁易的主张,即中文系的学科意义应该是“对中国旧文学的整理结算,对中国新文学的创造建设”,这可以说是对后五四时代单纯致力于“整理国故”的做法的反驳,因此他们提出应当继承五四时期中外文学兼修的精神,通过对西方文学的学习提升新文学创作水平。

西南联大中文系师生合影,摄于1946年5月3日

尽管王了一反对将“文艺欣赏与批评”作为文学组课程的主要内容,其理由是中文系“只能造成学者,不能造就作家”,“有价值的纯文学不是由传授而来的”,但是他又认为,“如果说新文学的人才可以养成的话,适宜于养成这类人才的应该是外国语文系,而不是中国文学系”。之所以有上述看法,王了一自称受了闻一多关于中外文系合并之建议的启发。就在王了一公开发表上述主张之前,闻一多就同朱自清面谈了他的这一建议:将包含文学组和语言文字组的中国文学系与外国语文系改为“文学系”和“语言系”,前者下设中国文学组和外国文学组,后者下设东方语言组和印欧语言组,而中外文系合并的理由是为了克服两系在学科属性上存在的“中西对立,语文不分”的弊病。举例而言,哲学、政治学、历史学无论中西,唯独文学系如此划分则是“畸形”;语言学乃科学而文学不是,将语言学与文学放在一系有悖于学科发展的趋势。此外,中外文系合并的最重要的理由则是要纠正两系学者们各自在政治和文化立场上的偏颇。在闻一多看来,当时的中文系是以保存国粹为己任的“国学专修馆”,外文系则是帝国主义尤其是大英帝国主义的“文化买办”。然而,“极端守旧的国粹派学起时髦来比谁都肉麻”,“假洋鬼子也常常会醉心本位文化到歇斯的里的程度”,“但对于真正沟通融会中西文化的工作,大概不会起什么作用”。

THE END