新作赏鉴 罗宇 | 错位的都城:日本五山诗文中的临安与长安

重要通知

我刊投稿网址已正式变更为:

literarycritik.ajcass.com

已经投稿的作者请在该网站上查询稿件进度。

内容提要

本文原载于《外国文学评论》2024年第2期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请与本公号后台联系。

点击图片购买本期杂志

作

者

简

介

都城书写是跨国别文学研究中的新兴课题。中国文学界的研究以两宋文学中的汴京、临安为中心 ,尚少涉及域外,尤其是中国都城书写在域外的影响;外国文学界的研究以日本文学中的长安、洛阳为中心 ,尚少涉及其他都城,尤其对临安的研究还远远不够。这与临安在宋日交流中产生的广泛影响并不相称,与中国古代都城研究的进展也不同步。在中日文化交流史领域,相比与日本正式建交的隋唐,学界对与日本未正式建交的宋元的关注度较低,总体上呈现“重中古轻近世”的倾向。故此,日本文学中的宋代都城书写是亟待开拓的新领域。五山时期中日交流的中心已转移至临安,然而临安却在五山诗文中缺席,取而代之的是长安书写的再兴。为何临安缺席、长安在场?这是本文试图回答的最重要的问题,下文将从三个层面展开探讨。第一是现实层面:入南宋日僧的“临安见闻”是当时人记当时事,构成宋日同时代交流的实录。第二是文献阅读层面:宋亡后日僧对“书上临安”的阅读体验,重塑了后世日本人的“临安记忆”。第三是创作层面:五山诗人对临安与长安的书写、对异域都城的想象未必符合真实的历史,却也是一种历史的“真实”。见闻、记忆与想象共同构成了当时日本人“观看”中国的全景,也为今日文学研究反观中国提供了全新视角。

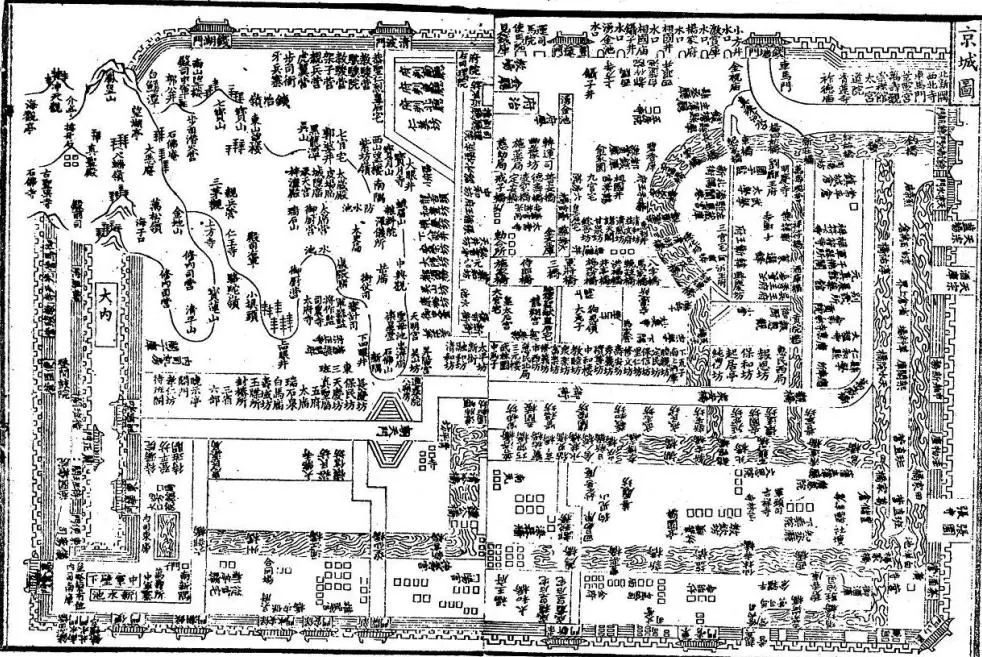

南宋临安地图

宋日交流中的“临安见闻”:佛国之都

古代都城作为国家中心兼具多重意义,在对外交流中发挥着不同类型的作用。隋唐时期中日交流以政治、制度、外交为主,宋元时期则以宗教、文化、贸易为主。由唐入宋后,杭州从“第三等”城市升格为都城临安,中日交流的中心也由长安转移至临安。长安作为统一王朝的都城,在唐日交流中主要发挥政治性功能;临安作为分裂时期的都城,在宋日交流中更多发挥宗教性、文化性、经济性功能。在入宋日僧眼中,临安主要是宗教性都城。

唐日交流时期日本人对杭州的关注度一直不高,吴越国建都后杭州开始给日本人留下“佛都”的印象。而日本人真正在现实中与杭州充分接触始于南宋。由于临安的都城地位,聚集于此的来华日僧的数量远超此前任何时期。史料记载的入南宋日僧有上百位,而其游历之处限于以临安为中心的狭小地区,尤其是位居五山之首的径山寺成为日僧巡礼求法的必到之处,繁盛程度为中日交流史上所罕见。无学祖元曾记述在径山寺挂锡的日僧之多:“老僧虽在大唐,与日本兄弟同住者多。”入南宋日僧普遍在临安学禅超过十年,仅史料明确记载继承了径山法统的就有二十四人,回日本后开创禅寺的有十八人,在临安终老的也不乏其人。对此,《日中交流史年表》《南宋时代入宋僧一览表》《巡礼杭州的入宋日僧一览表》等均有统计。即便是不完全统计,也可见日僧对临安的了解之深、情感之厚远超前代。尤其是南宋中叶以后,日本武家崛起,汲取临安禅宗文化的目的更加明确,行动更加精准:入宋僧直接奉镰仓幕府命令大量邀请临安高僧赴日,例如无准师范、兀庵普宁、兰溪道隆、无学祖元等中国僧人都受邀东渡,镰仓五山禅寺大半都由渡日径山派高僧住持,日本的二十四禅流中径山派“无准法孙”多达三分之一。正是从南宋开始,临安成为日本人无限神往的佛国之都。

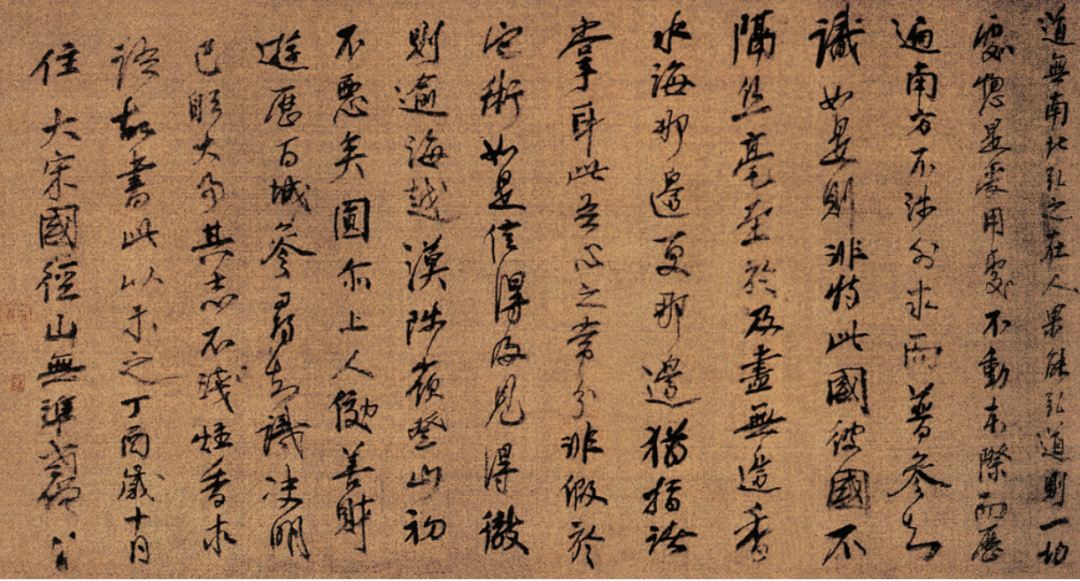

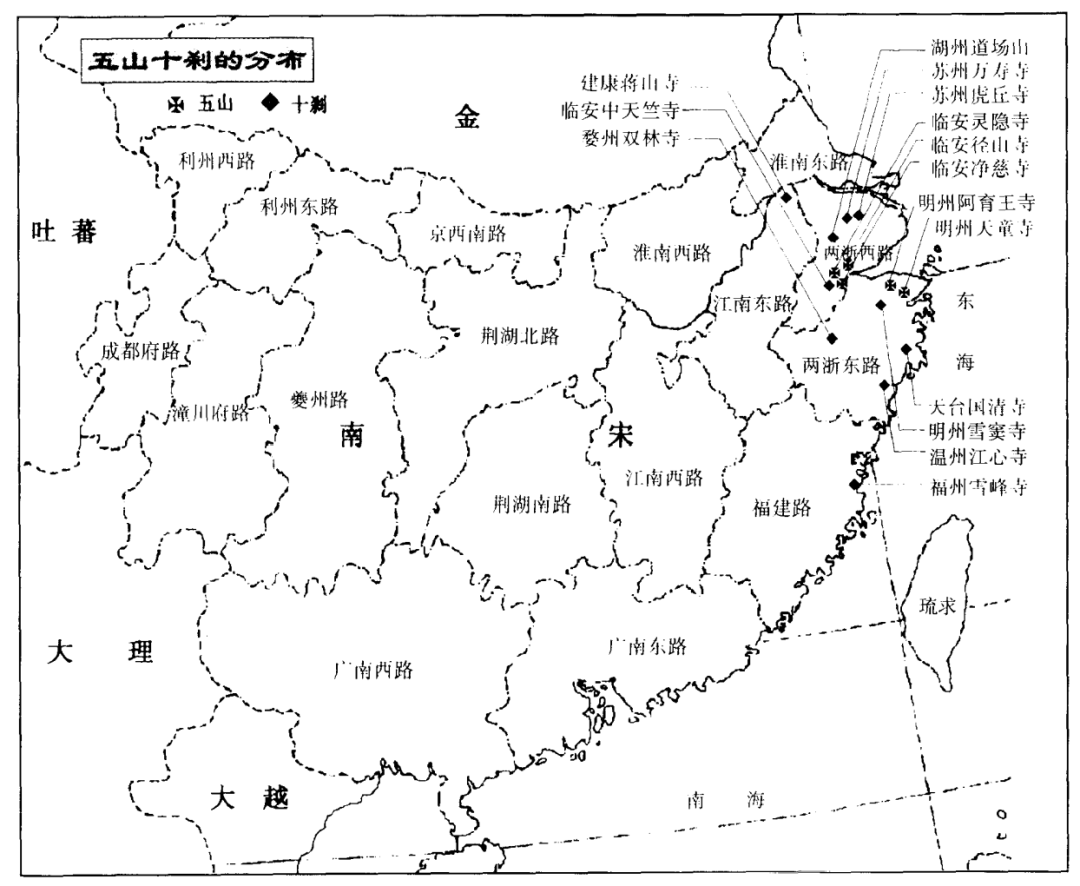

住大宋国径山无准与日僧圆尔往来书信

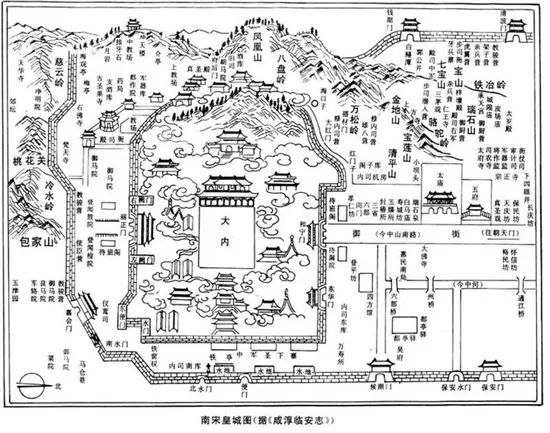

与遣唐使时代相比,宋日交流有三个显著特征:一是地域以临安为中心;二是人物以禅僧为主体;三是交流人数多,时间长。日记与笔谈是还原当时日本人临安见闻的最可靠的一手文献,然而日僧入南宋的日记欠缺,笔谈记录也多散佚;当缺乏文献证据时,便需要从生活世界进行还原。以下分别从图录、器物、制度三个层面还原日本人眼中的临安。在流传于日本五山时期的图录中,《五山十刹图》对临安禅宗圣境想象的建构极为重要。在日本流传的“图上临安”可分两类:一类是中国人所作,另一类为日本人所作。第一类包括南宋疆域图、临安城郭图等,例如《临安县图经》已被五山诗人熟读并引用;又如1241年圆尔辨圆回归日本时带回《历代地理指掌图》,其中第44幅《圣朝升改废置州郡图》标明了“杭,升临安府”。但日本人对中国人绘制的临安图兴趣有限,真正在日本产生巨大影响的是日僧绘制的《五山十刹图》。

日本金泽大乘寺藏《五山十刹图》

此图是南宋时中日交流的珍稀史料,以图录形式详尽记载了南宋的地理、建筑、生活情况,兼具实用性和观念性,弥补了日记文献的匮乏。一方面,它是对南宋禅寺的实录,标注了实测尺寸,便于仿制。《五山十刹图》问世当年便传回日本,第二年北条时赖即迅速兴建镰仓建长寺,很快日本以此图为模板集中仿建了自己的五山十刹,其寺院建筑、伽蓝配置、禅门清规等一切皆仿宋土。如此快速的传播与仿制,显示出当时日本对南宋禅宗的迫切需求。另一方面,《五山十刹图》的观念性更加重要,它承载着日本人心目中禅宗圣境的“中国样式”——南宋临安的理想图景,图中看似写实的五山十刹,本质上是日本人对临安的异域印象:临安即佛都。在已手握多幅临安地图的情况下,日僧为何还要亲身遍访禅林、重新测绘?中国人绘制的临安图,如《咸淳临安志》收录的《京城图》《皇城图》,大都承袭传统的都城图画法,重点展现临安城坐南朝北的特殊都城形制、皇宫大内布局,主要彰显的是代表皇权的宫殿、太庙、三省六部、城防军队等;然而这些地图不能满足日僧的需要,因为他们对临安的定位不是政治都城,而是宗教圣地。《五山十刹图》中对临安的称谓可以印证这一点:

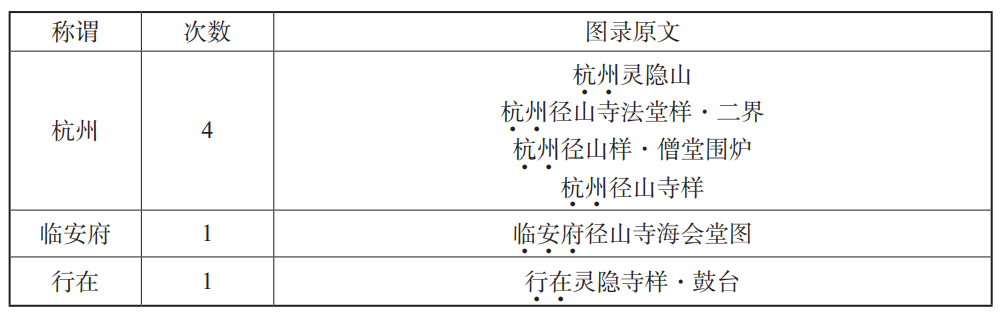

《五山十刹图》中的临安称谓一览表

“临安府”“行在”都是将临安视为南宋都城的称谓,相比之下“杭州”仍占主流,可见临安作为都城的政治意味在日僧心中并不那么强烈。

《五山十刹图》影响深远,成为日本人想象中国的蓝本,并不断发生本土化的演变与增殖。日本众多禅寺秘藏此图,将其与“宗门第一书”《碧岩录》并列,视为宋代禅寺正统传承的象征。正如唐代经变图是对印度佛教圣境的想象、对犍陀罗模式的中国化一样,《五山十刹图》在日本也成为跨地缘想象的蓝本。随着时间推移,这种想象越来越定型为一种异域符号——“中国式”佛都。日僧竭尽全力模仿南宋五山禅林,与奈良、平安时期日本朝廷复制长安都城空间的努力极为相似,正如日本模仿长安是为了学习唐朝以建立律令制国家,五山时期日本模仿临安是为了建构自己的禅宗体系,塑造“日本式”佛国。在器物层面,承载着五山时期日本人临安印象的是“大名物”。宋元是中日商船来往最盛的时期,此时器物交流是日本人接触临安的重要途径。临安的“唐物”因其佛教色彩变为日本贵族、幕府推崇的“大名物”,产生了超越原本价值的文化权威与政治内涵。例如《五山十刹图》中“家具法器”部分绘有大量“径山样”物品,举凡桌椅、门帘、围炉、团扇、厨具等日常生活用品,皆因置于径山寺中而被视为禅林法器,传入日本后变为价值连城的“大名物”。又如唐物天目茶盏在日本地位极高,“曜变天目”被奉为国宝,而天目茶盏最初是由日僧从杭州天目山禅寺带回日本的。天目茶盏原本是南宋禅林茶礼中常用的茶具,传入日本后演变为佛具。另一个例子是宋代园林中作为景观的盆石,通过禅宗东传日本后变成了修行禅法的辅助工具。后世《禅林象器笺》之“器物门”著录法器两百余件,注释尤其强调这些法器传自中国或形制仿径山。换言之,对日本禅林而言这些法器必须具备权威性,而权威性取决于它与南宋临安禅宗的联系。因此对“径山样”的仿制才是这些器物身价暴涨的本质原因,是临安的禅宗文化赋予了普通器物以高昂价值。反言之,这些器物作为“临安”的物质载体,在日本经过贸易、分配、收藏、展示后,被赋予了原本并不显著的宗教意义。日本人通过“径山样”所仿制的临安,无疑是一个禅意之都。

就制度层面而言,日本五山禅林制度从南宋移植而来,基本保留原貌。临安佛教在南宋建立都城、稳固政权的过程中意义重大;反之亦然,临安的都城地位对南宋五山制度的成立有决定性作用。五山制度是以都城为中心的。从地理分布看,南宋五山十刹中临安占三山一刹,且径山寺、中天竺寺列为寺首,符合中国佛教推京城大寺为寺首的传统;而日本五山禅寺亦集中分布于京都与镰仓这两座都城。从禅寺建筑看,临安禅寺形制皆仿朝制:“法堂制造,亦是拟太极殿矣。予尝闻日本太极殿之制,盖一依中华法。”日本的法堂地位一直高于佛殿,至今不变,受朝制的影响更深远。从政治功能看,南宋五山具有朝廷官署的性质,是宗教与世俗政权融合的产物;日本五山与政治的关系更为密切,五山官寺是朝廷与幕府的政治顾问机构,禅僧常常参与军政、出使外国,这是中国五山不曾达到的程度。镰仓幕府扶持禅宗,是为了“将禅宗培育成为政权服务的新的宗教势力”。此政策与南宋朝廷如出一辙,因此位于权力之巅的都城自然成为五山制度的中心。据《禅林象器笺》云:“虎关炼和尚曰:‘或问灵隐何因得独议定耶?答曰:灵隐之在京都内也,如日本平安城有北山。又径山本小刹,至大慧初为巨刹,此时王都在杭州也。’”虎关指出:一,南宋“京都”临安相当于日本平安京;二,“京都”使灵隐寺享有特权;三,“王都”使径山寺升为巨刹。可见在日僧心中,南宋都城的重要功能就是促成了五山制度的确立,都城的宗教功能是他们关注的重点。位列日本五山第一的建长寺成立时,碑文上宣称“拟中国之天下径山为首”,所拟的不仅是外在形制,更是南宋朝廷借径山寺以兴佛法、治国家的政教合一理念。无论从地理分布、禅寺形制还是政治功能来看,南宋五山制度都是以都城为中心。日本几乎原封不动地移植了这一制度,且进一步强化了都城的重要性。在这一过程中,临安被入宋日僧定位为佛都,也成为整个中世时期日本都城形态的模板。总之,在宋日同时代交流中,入宋日僧从图录、器物、制度三个层面形成了基本一致的临安印象:佛国之都。曾枣庄认为:“宋代的对外文化交流在总体上或不及唐……而以佛教为中心的中印文化交流却超过了唐代。”同理,宋日交流也以佛教为主。入宋日僧对临安的认识和体验,在中世日本政权的建立过程中发挥着举足轻重的作用,也使得临安进入了日本五山文学的世界。

五山十刹分布图

传播变异的“书上临安”:

非正统之都

若将入宋僧亲身体验的临安称为“第一空间”,那么后世日僧通过阅读中国文献所间接体验的“书上临安”则可称为“第二空间”。南宋灭亡后,入宋僧的时代成为历史记忆。尽管入元僧的人数比入宋僧要多,但他们游历的地区显著扩大,北至大都,西至陇蜀,不再限于杭州(临安)一地;且日僧入元的主要目的也不是学禅,而是体验中国的山水与人文。日本僧人如饥似渴地学习南宋禅宗的时代落幕了,神圣而权威的临安逐渐远去。尤其当“蒙古袭来”成为挥之不去的巨大阴影后,阴影下的临安记忆不可避免地会被篡改,曾令日僧无限神往的佛都临安日益模糊,而“书上临安”愈发清晰,重塑了遥远的临安记忆。从文献传播来看,五山诗人所阅读到的临安呈现出“非正统之都”的形象。

今之杭州,古称钱塘,南宋称临安。在中国文学中,杭州经历了从州郡到行在、再到故都的形象变迁。经文献异域传播,日本五山诗人看到的“书上临安”与中国文人熟知的临安形象颇有差异。尽管有与临安相关的书籍传入日本,但被五山诗人熟读并汲取的只是一小部分。哪些书最受重视,可从阅读的深度与广度两方面来判断:倘若存在相关抄物(注释书),便可证明五山诗人研读之深;倘若书籍以五山版出版,便可见流传之广。两者兼备的文献并不多,主要有中国人编纂的诗选、日僧编纂的中国诗选两类。

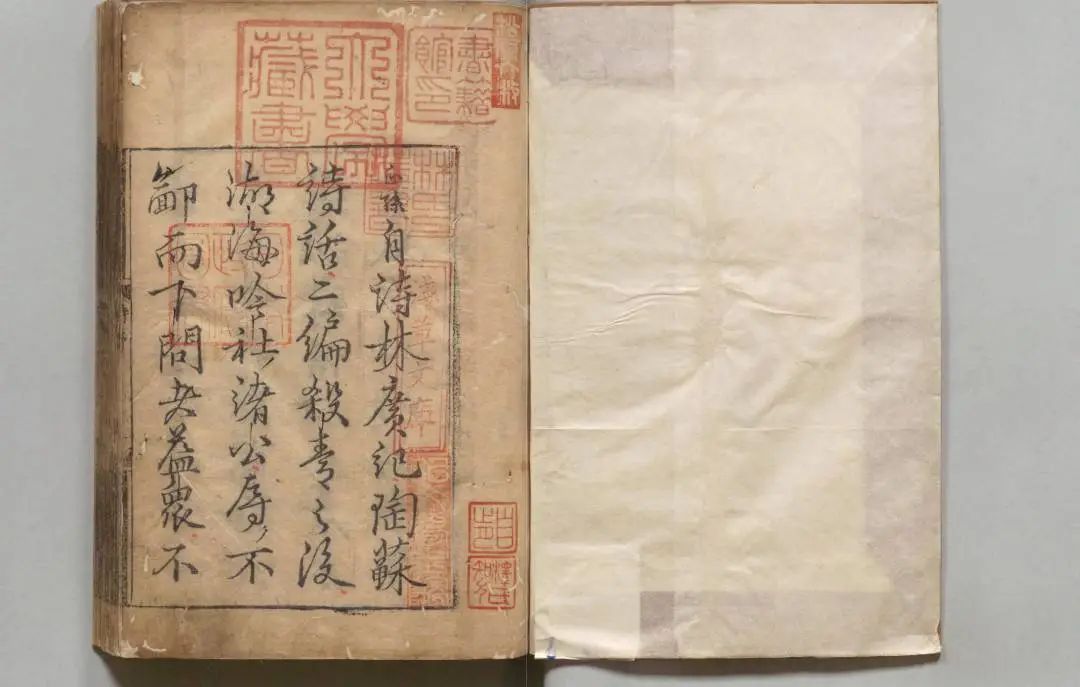

中国人编纂的诗选是五山禅林的教科书,构成了五山诗人的知识背景。其中与临安书写紧密相关的有《唐宋千家联珠诗格》(后简称《联珠诗格》)、《分门纂类唐宋时贤千家诗选》(后简称《千家诗选》)、《中兴禅林风月集》以及《江湖风月集》。这些诗选的共同倾向是对临安寄寓了强烈的南渡之痛与遗民之恨。首先,《联珠诗格》《千家诗选》都有鲜明的时代特征,临安在其中以故都形象呈现。《联珠诗格》的编者蔡正孙身为南宋遗民,所选遗民诗显著多于一般选本;《千家诗选》“时贤”一类亦收录了大量南渡诗作。蔡正孙在临安生活十余年,对都城变迁格外关注,在诗选中自觉地表达遗民意识:“蔡正孙自评《凭阑》:‘丙子兵后归故庐,凭阑夜立,有感而赋。’”他将宋亡后的临安与宋亡前对比:“时在杭都赋所见,俯仰四十年矣。年少欢悰,今安在哉?”《联珠诗格》于元初刊行后在我国罕见流传,《全宋诗》《宋诗话考》《四库全书总目》均未见载,然而此书在日本流传不绝,作为童蒙教材风行五山禅林。五山诗人在研读中国诗集时,往往将《联珠诗格》奉为圭臬,因此其所塑造的临安之故都形象在五山诗坛影响深远。例如瑞岩龙惺诗“驻跸临安王气分/……/惭愧波心英烈君”,又如江西龙派诗“长堤他日属临安/……/南渡衣冠和雨看”,都不难看出《联珠诗格》的影响痕迹。

《精选唐宋千家联珠诗格》书影

与中国士大夫相比,日本五山禅僧的阅读书目中最特殊的是南宋僧诗选本《中兴禅林风月集》《江湖风月集》,其中临安以行在形象呈现。《中兴禅林风月集》编者孔汝霖、萧澥生活在宋末,选诗尤其充满时代危机感。惟高妙安《中兴禅林风月集抄》的注释则体现出都城正统意识:

老向年头感物华,新梨尝到野人家。甘酸尚带中原味,肠断春风不见花。(义銛《尝北梨》)

注:开封府乃太宗所建之都城,为蛮夷所破。其后高宗建炎年间建都杭州。……甘酸之味,中原都城之味也。中原乃中国之中心,举凡都城大抵位居天下之中央。亦有书称都城为中原。中国之梨,虽处蛮夷治下,仍有都城之味也。

南宋诗僧义銛的中原之叹指向的是情感层面,并未明显涉及政治层面。就诗歌本身而言,无论诗人在情感上多么怀念中原,都不意味着他在政治上否认临安的正统性。蔡正孙的注释也没有提及都城的正统问题:“梨生于北,食其实而不见其花,南北之限,有感伤意。”蔡注将诗句里的“中原”隐去,用“北”指代故土,重点在于南北阻隔。这依然是从情感层面着眼,感伤的是北方沦丧、故土难归。鉴于五山注参考了蔡注,那么将中日注释进行对比具备充分的合理性。相比之下,五山注将重心放在了政治层面,用较长篇幅论证了都城正统性的问题:虽然高宗将都城立在杭州,但只有位于天下正中的汴京才是真正的“中原之都”。五山注强调都城有恒定的地理位置,即“中国之中心”“天下之中央”,那么偏安南方的临安究竟能否算作都城,五山注家想必是心存疑虑的。五山诗人作为异域读者,没有民族立场,也不曾亲历战乱,不像义銛、蔡正孙有强烈的遗民情感亟待宣泄,而是将关注的重心放在了都城的定位问题上。

五山诗人对都城的关注也体现在其他诗歌注释中:

东风吹散一江云,客子楼头易断魂。但见碧天随地远,不知何处是中原。(祖阮《多景楼北望》)

注:京城地小也。旅人行至江南。自江南至中原,盖八百余里。

七庙阶前朝拜时,御香清裛老臣衣。百年故国深宫梦,应与归鸿向北飞。(法照《福州开元宫》)

注:东京故都亡于蛮夷。徽宗渡江南迁,是谓南渡宋也。……此为怀念东京之诗也。

在这里,五山注家将汴京明确称为“都”,而对南迁后的临安只是模糊地称为“南”或“江南”。在注家眼里,临安与中原相比是狭小偏远之地,与上述诗作描写的福州地位相似,都是远离中原的“南方”。当南宋诗僧抒发着“断魂”的遗民之痛,五山注家的态度则显得冷静而理性:不论当下临时定都何处,都只有位于天下正中央的才算正统都城。

南宋五山禅林文学在中国文学史上不占主流,但东传日本后引起了巨大反响。《中兴禅林风月集》《江湖风月集》在中国久已失传,未见历代古籍书目著录,属稀见汉籍,但传入日本后产生了数十种刊本、抄本、选本、笺注本及仿作本。景徐周麟甚至认为《中兴禅林风月集》的价值超过唐诗:“秋声翻叶宋僧句,风月中兴压大唐。”兰坡景茝也盛赞《江湖风月集》:“松坡[宗憩]亦抡南渡以后高僧之所颂者,名为《江湖集》……所恨亲侍潜邸之班,未见中华风物。”对日僧而言这两部选本不仅是案头读物,更是入宋日僧与临安禅僧交游的鲜活记录。《中兴禅林风月集》所收63位诗僧和《江湖风月集》所收74位诗僧多数与入宋日僧有过诗文唱和,这两部选本代表了中日交游圈共享的知识空间。许红霞指出“宋代特别是南宋时中日僧人的交流”促成了“日本五山文学的产生”,荫木英雄也认为“产生我国五山文学的母体,不言而喻,是中国的禅文学”。无论从流传广度还是从交游圈的浸染来看,都可以认为南宋僧诗选本中临安作为偏安之城的形象在日本有着深远影响。五山诗人熟读的第二类关于临安的书籍,即日僧编纂的中国诗歌选本,主要有《新选分类集诸家诗卷》《续新编分类诸家诗集》《锦绣段》和《续锦绣段》。这些“日人选诗”如实反映了当时哪些中国诗歌在日本流传最广。其中具有代表性的是天隐龙泽编《锦绣段》选入的卢登甫《京城玩月》一诗:

秋满西湖月正团,家家醉赏倚栏干。西风茅苇长淮地,应有征人带泪看。(卢登甫《京城玩月》)

注:题言“京城”,而诗言“西湖”,恐宋南渡后作乎?杭州,钱塘,乃南渡行宫也,故以西湖为京城乎?宋先建都汴梁,后高宗避金人之难,迁杭州也。西湖在杭州。

另一位五山注家的注释写道:“宋南渡后,建行宫于此,故题云京城,诗云西湖也。”《锦绣段》成书于室町后期1456年,反映了当时《京城玩月》是日本家喻户晓的诗歌。而即便在最知名的诗歌中,日本注家也表现出了对临安的陌生感,似乎对西湖所在之地是否算“京城”感到困惑。为此他们详尽解释了临安成为南宋行宫的历史,意味着在当时的日本这可能已不是人人熟知的常识。以上两条注释出现于江户初期,离入宋僧的时代已过去了数百年,日本人对临安感到陌生也不奇怪。当然时代遥远并非唯一原因,从注释中“恐宋南渡后作乎”“故以西湖为京城乎”的连续发问来看,在日本人长期普遍的认知中,“京城”与“西湖”所在地根本画不上等号。

实际上,从南宋“遗民僧”群体东渡开始,遗民诗歌便风靡于五山禅林。这些诗作多以怀念中原为主题,在一定程度上弱化了临安的都城地位,对五山诗人对京城的认识产生了深远影响。南宋末期民族矛盾激化,大量宋僧怀着“生不食元粟,死不葬元土”(李用)的决心东渡。流亡日本后,遗民僧的亡国苦痛与民族意识更加高涨,这种爱国情怀在诗中常常流露:“向来北望中原眼,空在苍波白鸟间。”宋僧隔海遥望中原,对中原的感伤意绪、深情怀念冲淡了临安作为宋都的印象。在遗民诗歌的浸染下,五山诗坛流行以“宋天下”为题的集体赋咏,例如“宋家纵是定天下,争及先生睡境宽”、“小篮盛取宋天下”、“一壶中入宋天下”等,无不在慨叹对南渡之宋的失望。流亡者的民族气概激发了日本人对中原之都的情感,弱化了对南渡行宫临安的都城认同。这些遗民诗歌对日本人的心理冲击可能一直延续至室町末期,甚至江户时期。

概括而言,中国文学中的临安经由文献传播、日僧注释,尤其经由南宋“遗民僧”群体的影响,变异为了“非正统之都”。实际上,中国文人的临安书写有更完整的面貌。在南宋诗文中,临安常被称为“京师”“帝里”“京华”“玉京”“皇州”,文人们尤其强调临安作为都城的正统性(“共说中兴似光武,南都赋合继东京”),也多表现临安的升平与繁华(“謇余畴昔睹古杭,繁华不减开元唐”)。直至南宋末年,葛澧《圣宋钱塘赋》还在歌咏“天子之都”。即便是在宋亡后的诗作中,临安也会以国都的姿态出现:“玉床摇帝座,青盖出都城。”在表现都城意识方面宋人对临安的书写与其他时代无显著差异。即便是以追忆汴京为主题的南宋诗文,如刘子翚《汴京纪事》,也同样试图建构南宋政权的正统性与合法性。另外,南宋地方志中凸显的都城意识也可作为有力的旁证,如《淳祐临安志》便是在南宋后期试图重建国家体制、强化首都临安向心力的需求下编成的。通过“都城志”保证临安作为首都的正统性,是贯穿南宋始终的核心主题。南宋诗文与地方志都力图将临安塑造为正统之都。但问题是,这些文献多数并未成为日本五山诗人阅读书目的一部分。尽管部分南宋诗文当时已传入日本,但接受程度还较有限。以在五山最受欢迎的南宋诗人陆游为例,《剑南诗稿》《精选陆放翁诗集》在十五世纪前后东传日本,但接受样态很不均衡。《新选分类集诸家诗卷》《续新编分类诸家诗集》《锦绣段》《续锦绣段》分别选取陆游诗63首、62首、20首、41首,与都城相关的诗作无一入选,包括陆游书写临安的名作《临安春雨初霁》《还都》等。其他南宋别集如《石湖诗集》《吕东莱诗》等在日本也都未制作抄物、或以五山版出版,影响力远不如那些作为教材、人人能诵的选本。其实即便是在五山流传最广的东坡、山谷诗集,也不如浅显易懂的小型选本令禅僧喜闻乐见。

长安城图景

五山诗人所读到的“书上临安”较为有限,以南宋遗民文学为主。《联珠诗格》《中兴禅林风月集》《江湖风月集》等都在中国本土久已散佚,而在日本广泛流传。这些选本与中国文人熟读的经典颇有差异,消解了大家名篇的优势地位。正如谢琰指出的,中国文学经典在海外传播时具有“断片传播”的特点,这些选本在五山流行后起到了出乎预料的效果。在国别文学的框架中,卢登甫《京城玩月》、蔡正孙《凭阑》等属于中国文学史上几乎无人注目的冷门文本,但它们在中日交流史上却意义非凡。对绝大多数不谙汉语、不曾入华的“本土派”日僧而言,选本中主观的、片面的“断片”反而成为他们认识临安的捷径。对蒙学诗文集与禅僧诗集的注释“是室町日本人区别于宋儒之处”,这也导致了临安在中日两国文学中的形象差异。由于“书上临安”以断片形式流传日本,五山诗人看到的不是中国文人笔下临安的帝都风采,而是经选本过滤之后的“非正统之都”。

临安缺席,长安在场:

因何错位

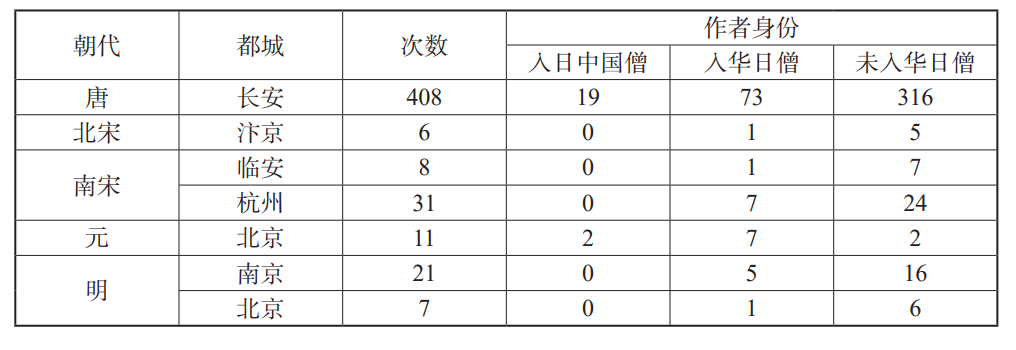

五山时期中日交流的中心由长安转移至临安,然而在五山诗人的创作实践中,临安几乎缺席,取而代之的是长安的再兴。由图表可见,在现实世界里对日本产生过巨大影响的临安,竟在文学创作中颇为边缘;而即使与同样较少出现的汴京相比,临安的“国都”面貌也更加模糊。宋神宗元丰五年,入宋日僧戒觉初至汴京时不禁赞叹:“今得瞻仰举世闻名之唐都,深庆我生之有幸也。”而与戒觉对汴京的向往不同,南宋时初至临安的日僧普遍没有表现出把临安作为都城的感知。在《五山文学全集》和《五山文学新集》中,仅有六位诗人提及临安,均为一笔带过,且多是指属县临安县,并非作为都城的临安府。

《五山文学全集》《五山文学新集》中都城相关地名统计表

自日僧荣西禅师入南宋(1168)算起,至文永之役(1274)元日交流中断,上百年的入宋热潮中到过临安的日僧数不胜数。此时对应的日本镰仓时期,是平安贵族政权向中世武士政权过渡的转型期,也正是日本五山禅林的初创期。入宋僧将从临安学来的禅宗思想、禅寺规划带回日本,仿建了镰仓五山、京都五山,将南宋五山制度全面移植过来,由此深刻影响了中世日本的国家形态,然而作为源头的临安却被遮蔽了。从五山诗人在亲身游历、图像传播、物质交流中对临安的熟悉程度与情感深度来看,他们既不缺乏文学创作的素材,也不缺乏吟咏的动机,但入宋日僧对临安的体验与记忆却没有进入文学世界。那么,这些关于临安的集体记忆是被什么所遮蔽或替代的呢?

从上表中可知,与“临安”相比,“杭州”这一地名在五山文学中出现得更加频繁,亦有诗人直呼其为“杭都”。换言之,五山文学中缺席的是作为“国都”的临安,而与此同时,“佛都”杭州被建构起来。这一点深受日本与吴越国外交关系的影响。从日本废止遣唐使至北宋首次对日本下发国牒,约两百年间中日官方交流看似中断,实则日本与钱氏吴越国交流正盛,此时日本交流的对象正是吴越国都杭州。由于定都时间短,且吴越臣服于宋,故宋人往往不视之为国都;然而,正如西冈虎之助所言,吴越国确立了日宋交流的基本模式,开创了时代先河。

龙德元年(921)吴越国王钱镠题于本国郊坛的题刻

对宋人而言,杭州作为“临安”远比作为“钱氏之都”更重要,而后世之人对钱氏之都的记忆则愈发淡化:“宋行宫即武肃王旧宫……后人但知有宋故都,而不知有钱氏耳。”日本人却恰好相反,对钱氏之都的记忆掩盖了临安,宋亡以后更是只知有钱氏之都而不知有临安,提起“临安”想到的也往往是吴越国时期的临安县。这种倾向在五山抄物中非常显著,例如《四河入海》对苏轼《临安三绝》的注释:“临安指杭州之临安县。”五山注家提及“临安”全都注为临安县,且多引吴越国历史。这种认知差异也典型地体现在五山制度起源的争议上。五山十刹制度究竟起源于何时,学界尚无定论,已知的中国文献普遍认为起源于南宋嘉定年间,而五山诗人明确反对,认为起源于吴越国。如梦岩祖应《秀峰说》称:“五山之称由此而著。彼方乃吴越钱王置之,后世沿焉不革。”虎关师炼也强调五山制度与南宋朝廷无关:“议定五山,非朝廷之制矣。”实际上不论起源于何时,日本五山制度从南宋临安移植而来的证据是确凿的。即便吴越时已有五山制度的萌芽,也尚未见东传日本的记载。在中日交通史上,五代十国时期往来中日之间的全是中国商船(皆发自吴越国),日本船一无所见;而南宋时期日本商船大量增多。可见日本对与吴越国建立政治外交关系持消极态度,仅愿与之保持贸易,这从日本两次拒绝吴越王建立邦交的请求中也可得到印证。也就是说,日本对吴越国的推崇并非一以贯之,而是时至室町时期才愈加明确,甚至是有意识建构起来的。

明朝开国以后,日本对吴越国都的推崇被室町幕府进一步明确建构。1368年12月,元明鼎革的消息刚一传入日本,春屋妙葩便公开说法,直接将五山制度的制定者指定为吴越忠懿王钱俶:“忠懿王天性好佛法……定天下五山则吴越王力也,宋太祖皇帝亦不改之,大元皇帝亦从而行之。”不仅如此,春屋妙葩还将足利尊氏、足利直义建立的室町政权与自己老师梦窗疏石的关系,比作吴越国王与杭州僧人的关系,宣称室町政权就是以吴越国为模范而建立的。在此意识形态的引领下,足利义满重新排列五山位次,最终于1386年完成了对“吴越模范”的效仿。为何室町幕府要舍近求远,从四百多年前的吴越国寻求自身政权的合法性?或许正因不愿承认南宋五山对本国的巨大影响,室町政权才反溯历史,将杭州建构为从吴越国延续至今的佛都。室町幕府强调只有吴越王才能“定天下”,宋元皇帝都不过是听命;而日本继承的正是“吴越正统”,并不屈居于宋元之下。当时日僧都以吴越正统法嗣自居:“法嗣有由……吴越钱王之裔也。”他们越是推崇吴越杭州,就越是弱化南宋临安。室町后期在吴越佛都的遮蔽下,南宋都城临安在五山文学中几乎隐身了。

相较于在日本五山文学中几乎销声匿迹的临安,在现实中已无法触及的长安,却在文学世界里勃兴。入宋日僧对临安的集体记忆不仅被吴越杭州遮蔽,更受到了唐都长安的掩盖。五山文学中与长安相关的描写多达四百余处,与奈良、平安文学中长安书写的稀薄形成鲜明对照。五山诗人写长安既继承了旧经验,又创造出新变化,有三类新变最值得关注:

其一,禅偈中长安成为佛教符号。此类诗占绝对主流,集中于未入华日僧笔下。随着禅宗典籍传入日本,“家家门首透长安”“含元殿里觅长安”等禅偈在五山诗坛广泛流行,其中“长安”并非实指,而是象征恒常不变的佛性。佛典的传播促进了“长安”的禅宗化,使其虚化为一个宗教符号。宗教符号看似虚无,五山诗人寄寓其中的对长安的亲近感却无比真实。禅偈中的“长安”即佛性是无处不在的,不再像“长安日远”那么难以企及,而是人人可得、家家皆有。例如“举头咫尺长安近”、“谁谓长安隔杳津”等诗句,以及“长安不远”等偈语,都体现出日本人与长安的心理距离之近。试作比较,偈语“长安”虽源于中国佛典,但在中国禅林文学中远不如在日本流行,例如惠洪《石门文字禅》中无一用例,南宋五山文学也罕见诗例。由此可知,日本五山诗人笔下的“长安”并非撷取自南宋五山文学,而是从佛典中自出机杼。“家家门首透长安”出自《五灯会元》中径山大慧宗杲法嗣,无著妙总等自诩为“双径直下之孙”的诗僧应是从径山法嗣那里受到启示,将偈语“长安”运用到汉诗创作中的。换言之,“长安”作为佛性的别称,在中国仅见于佛典,传入日本后才进入文学世界,并焕发出强大的生命力。日僧赋予“长安”的文学内涵,归根结底来自异国僧侣对中华的想象。

“破窗月",描绘的是《月影百图(月百姿)》中的径山大慧宗杲法嗣,1887年(明治20年),月岡芳年作

时至五山,日本人对长安的想象已与奈良、平安时期迥异,大体上由憧憬与恐惧交织的边鄙心态转变为对等心态。试对比遣唐使汉诗代表作与五山汉诗:

日边瞻日本,云里望云端。远游劳远国,长恨苦长安。(弁正《在唐忆本乡》)

是我扶桑树下人,太阳出处自夤宾。长安远近休寻问,老倒鬓华闲却春。(乾峰士昙《日翁》)

弁正诗中“日”指代“日本国”,正是在与长安的遥相对峙中,“日本”国号登场了。而乾峰士昙诗中这种紧张的对峙关系解除了,日本直接在“太阳出处”建构了自我认同,不需再问“长安远近”。五山诗人普遍不自视为与长安相对的边鄙者,提及长安也不复有微妙的哀怨之情。有趣的是,弁正身在长安却说长安“远”,乾峰士昙一生未至长安却说长安“近”。遣唐使群体对长安有丰富的体验,但长安在遣唐使文学中往往缺席;五山诗人无缘亲至长安,却在禅宗世界里消弭了与长安的距离,使长安变得触手可及。

其二,汉长安的退场与唐长安的兴起。平安文人写长安有“近汉远唐”的倾向,五山诗人则“近唐远汉”,一定程度上消解了对唐帝国的警惕与恐惧。除了偶有一例引用王粲“回首望长安”的典故之外,汉长安已从五山文学中全面退场。代之而兴的是题画诗中的唐长安,例如描绘长安繁华的《题长安十万家图》《曲江宴进士图》,又如描绘李杜的《赞李白》《李杜骑驴画像》。汉长安的长信、昭阳等宫殿不再出现,取而代之的是唐长安的兴庆宫、曲江、渭桥、乐游原等标志性地名。除题画诗外,晚唐诗中的长安典故也在五山诗坛流行。五山诗人吟咏长安的意象高度类型化,与平安文学中“长安月”“长安高楼”等搭配不同,五山文学中频率最高的三种组合如下:

吾头亦雪君知否,只为长安半夜钟。(《五新》别一:217)

秋风落叶长安远,渭上别春人似花。(《五全》4:148)

长安一日看花马,春在酸寒俭陋中。(《五新》1:492)

五山诗人常以晚唐李洞、贾岛、孟郊的名句为典故,不仅出于偏爱晚唐诗风,更因为这三位都是诗僧,且他们的名作都曾通过禅宗典籍东传日本。例如贾岛“秋风吹渭水,落叶满长安”、孟郊“一日看尽长安花”都被收入《五灯会元》,鉴于佛典在日本禅林的影响力,五山诗人自然会将诗僧笔下的长安当作经典来接受。经由绘画与禅僧诗两条路径,唐长安进入了五山文学中。

其三,长安开始作为战乱之城的代称。十世纪以降,随着唐帝国衰亡,东亚诸国都出现了以“长安”指代各自都城的写法,此为旧经验;十四世纪后,随着南宋灭亡,以“长安”指代战乱之城的写法在日本五山兴起,此为新变化。五山诗人用唐之两京长安、洛阳指代京都的用例平分秋色,在写战乱时则普遍爱用“长安”,例如正宗龙统《长安即事》专门以“长安”为题来记录京都政变。尤其是室町后期,用长安指代乱中京都的现象激增,例如万里集九“长安乱后廿年来,遂换姓名今号梅”、梅阳章江“边烽昨夜报长安,诸将驱驰得大难”等。天隐龙泽写下系列组诗记录应仁之乱,所用都是“长安”,如“长安雪自乱来频”、“何意长安收复后”。应仁之乱被视为室町时代的退场、战国时代的开幕,这场颇具象征意义的战争被五山诗人塑造在“长安”,似乎有意与唐代安史之乱作对比:“文戌之岁,万人喜长安之收复,四海睹贞观之太平。”文明十年应仁之乱平息,诗人说收复后的京都就像贞观盛世一样,唐长安虽已衰落,日本的“长安”却依旧太平,这种叙述中透露出与唐争胜的欲望。并且,五山诗人已不满足于将京都视为与唐长安相对的“小长安”,而是将京都本身等同于“长安”,例如“江东自古小长安”、“有花即是小长安”,这些诗中京都才是位于中心的“长安”,日本其他地区被称为“小长安”。“小长安”之称在应仁之乱期间流行,且集中于亲历战乱的诗人笔下,体现出他们确认自身主体性的急切需求。

《黄巢起义军入长安》,纸本,98x337cm

1959年中国历史博物馆藏

五山文学中的“长安”承袭自遣唐使时代的长安书写,而长安作为佛教符号、唐都长安、战乱之城则是显著的新变,并以佛教符号占据绝对主流。三类新变都指向同一个倾向:日本本国意识的崛起。

当然,在思考这些新变时,也不能忽略五山文学受到的中国文学传统的影响。反观中国文人的长安书写,“长安”在宋元诗文中有丰富的面貌。入宋以后政治中心转移,长安失去国都地位,南宋时沦为外域,但书写长安的传统并未因其政治地位的衰落而中断。若以时间为序,“长安”在宋元文学史上的演变大体如下:北宋初期因迁都争议,宋人致力于构建“长安-汉统”的政治话语。一方面,在“望长安”“长安道”“长安远”等典故中,长安成为宋人恋京情结的归属,他们对明政的向往、对功名的渴求都由长安来承载。例如欧阳修、苏辙、宋祁等都多次用“西望长安”来表达为国效力的愿望,在这些作品中长安的正统地位得以强化。另一方面,北宋文人感慨长安在历史与现实间的巨大反差,常常在怀古咏史题材中哀叹现实中长安的凋敝,如苏轼有“君不见长安永宁里,王家破垣谁复修”;张耒有“长安王气已消磨,吊古遗墟恨怆多”。他们还借长安来隐喻个人时运不济,如柳永写道:“自古凄凉长安道。”至北宋中后期,随着新政治秩序日趋稳定,宋人重新审视以长安为中心的地域观念,要求建立以汴京为中心的新秩序。这时以长安指代汴京的诗文增多,此风气一直延续至南宋初期。宋室南渡后长安书写发生了诸多演化,由于时局动荡、政见不一,南宋文人对长安始终没有达成相对统一的认知。尽管“万里却望长安城”的呼声高涨,但从整体趋势上看,随着收复中原的政治路线破产,时人普遍认同了东南为立国之本,“长安-汉统”的语义也逐渐消失了。元代诗文中的长安基本延续宋代,而在戏曲中则出现了新变:借“长安”表达避世退隐的愿望。另外,宋代方志中的长安也呈现出几乎一致的变化脉络:北宋宋敏求《长安志》力求将长安纳入现实的政治秩序中,而南宋程大昌《雍录》中的长安主要是抽象的治理典范。总体上,“长安-汉统”的政治话语在宋元文学史上经历了由盛至衰的变迁。

从文献传播来看,宋元的长安书写究竟有多少传入日本并被五山诗人熟读且汲取,尚不易判断。如上所述,南宋诗文在五山的接受程度尚且有限,可推断五山诗人读到的“书上长安”也较为有限,这一问题有待后续研究。从五山诗人的创作实践来看,晚唐诗僧李洞、贾岛、孟郊的长安典故影响较为广泛。无论如何,五山文学中数量浩繁的长安吟咏已充分证明:从奈良、平安至五山时期,日本人始终将长安视为中华之都,乃至精神故乡。若与宋元比较,“长安-汉统”的观念在日本更为根深蒂固。

“长安”既是中华正统,又是佛教符号,那么二者有何关联?简言之,五山诗人将“长安”从佛典中提炼出来,正是为了借助佛教力量,对大唐帝国、汉统长安进行“祛魅”。奈良、平安时期,日本人在现实政治中模仿唐朝,却在文学书写中与唐帝国对抗,造成长安的“不在场”。随着唐的衰亡,附于长安之上的王权象征消失,对长安的都城书写似乎应在五山文学中重新兴盛;但实际上,尽管“长安”之名在五山文学中出现四百余次,但绝大多数都只是佛教符号,其都城气象并未重现。而且即便写唐都长安,五山诗人也敢于道出“长安远近休寻问”,这是佛教势力的兴盛赋予了五山诗人强烈的国家自信。例如入元日僧认为:“我观此土[元朝]皆无丛林,唯日本尚有。”宋末战乱之后,连中国僧人自己都感慨“佛法南方一点无”“大唐真个没禅师”,这更让日僧坚信日本禅宗已经超过中国,从而一定程度上消解了对“大唐”的恐惧。长安虽依然是汉统所在,却不再是那个神圣之城、恐怖之都了。事实上,入宋、元日僧确实对现实里的长安并无太多兴趣。例如入元僧雪村友梅被放逐长安三年,对长安的正面描写却寥寥无几,除了偶尔感叹“三载长安市”,便是吟诵“家家门首透长安”,即便身处长安城中,心中所想仍只有禅的世界。五山诗人笔下数量庞大的佛教符号“长安”,宣告着日本禅宗后来居上、赶唐超宋,禅偈“含元殿里觅长安”尤其强有力地向世人宣称,“长安”已在我心中,再无冒险渡海、入唐学习的必要了。

余论:“失焦”的中华,重构的“天下”

日本五山诗人对临安有丰富而深刻的集体记忆,但在不朽之都长安与吴越国都杭州的双重遮蔽下,临安在五山文学中缺席了。须注意的是,异域诗人对中国都城的认知是复杂的,“长安”与“临安”、“杭州”与“临安”之间的关系并非互相对立,而是互为补充,共同呈现了中世日本的“中国观”。但临安究竟为何不被五山诗人视作“中华之都”?

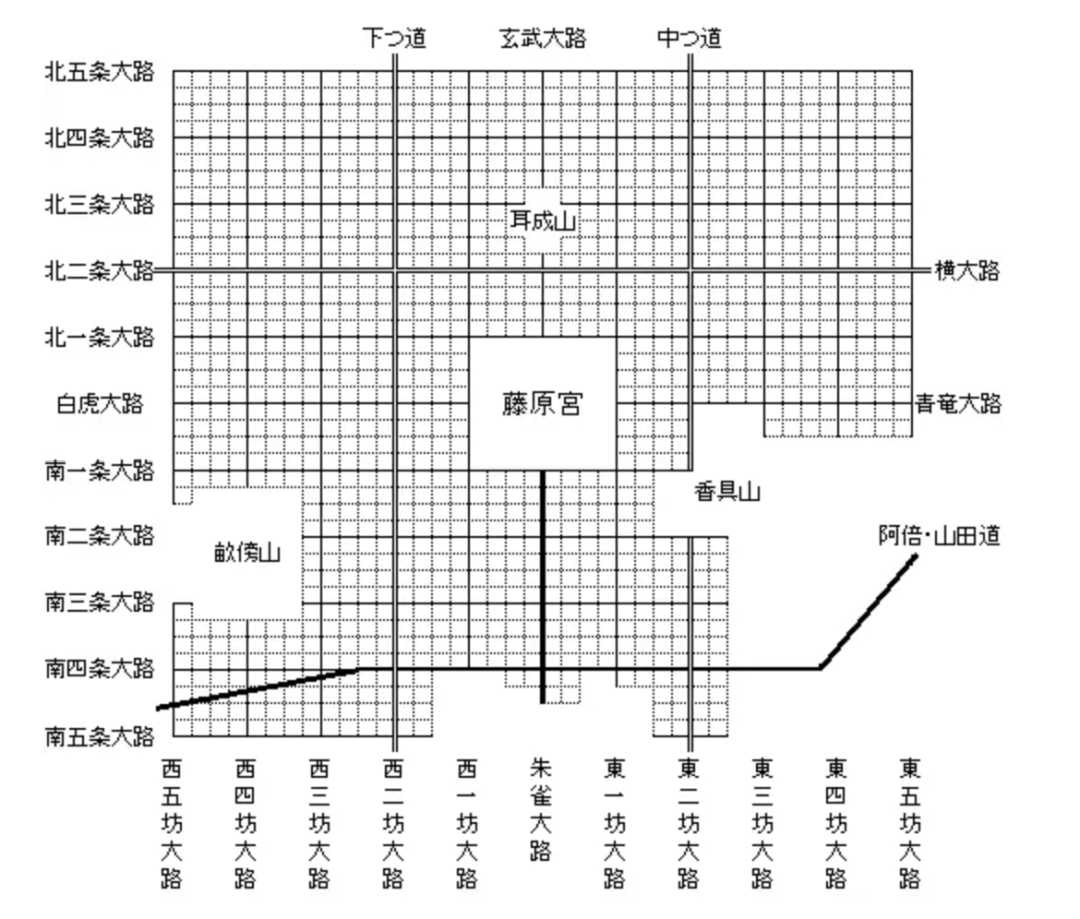

原因之一,是东亚华夷秩序的转型。七至九世纪,东亚诸国都竞相仿造唐长安城以争取国际地位,形成了“东亚都城时代”。正是中国儒家政治思想为诸国冠上正统之名,自此以汉族为中心的华夷秩序长期主宰着东亚世界。十三世纪以前,日本与高丽保持着基本一致的正统观:只将汉族王朝视为中国正统。但以十三世纪为分水岭,两国对南宋临安的态度出现了分化:此时高丽为自我保全奉行“事大主义”政策,以维系与辽、宋、金的三角外交关系。宋金并立期,高丽奉金为“上国”,本该以中都为“京”;但高丽只承认临安是正统的“中华之都”,以南宋为“大天下”的文化中心,并承认南宋相对于高丽这一“小天下”具有优越地位。高丽始终以宋为汉族正统,认为除了汉人王朝并不存在第二个真正意义上的“中国”。同样,纵观中日交流史,倭五王无视北朝,只与南朝通交,镰仓幕府抗拒金元,只与南宋交流,都体现出日本对汉族王朝的敬慕与亲近。日本将汉族的周边民族都视为夷狄,如五山诗人注解《降虏》诗:“金乃小国蛮夷之国名也。……蛮夷其貌如鬼,日本亦有此类人。如虾夷岛之人,颊上生毛,毛发覆体。”注中的“蛮夷”(エビス)不仅是相对宋而言,也是相对日本而言,他们将金、蒙元都视同“虾夷”。

公元676年,日本天武天皇开始下令建设藤原京(现奈良橿原市和明日香村一带),意图以其为长期的都城,但藤原京为日本都城的历史仅有16年。

南宋作为汉族政权,原本也应得到极高的敬慕,但实际上日本却未将临安视为“中华之都”;相比于高丽称临安为“京师”,日本却不称临安为“都”。这一方面是由于高丽疆域接近辽、金且奉之为“上国”,比一海之隔的日本有更紧迫的生存危机,越是被强大的非汉族政权威胁,高丽就越需要向宋王朝寻求中华正统的认同;另一方面是因为日本移植南宋禅宗文化,从宗教层面建构了新的世界观,“中华中心主义”不再具备权威性。尤其在十三世纪南宋灭亡后,局势巨变,东亚历史的分水岭由此形成。

临安不被视为“中华之都”的另一重原因在于,日本人以佛教“三国”世界观重构了“天下”。从平安末期开始,在佛教思想影响下日本形成了独特的三国观,即《今昔物语集》所言世界由天竺、震旦、本朝三个国家构成。时至五山,以天竺为中心的三国世界观逐渐取代了儒家以中华为中心的天下观。以中世日本广泛流行的世界地图《五天竺图》为例,该图呈现了一个以天竺为中心的天下,中国(震旦)仅处于东部边缘。实际上,《五天竺图》最初先在中国、高丽流传,但并没有改变两国以中华为中心的根深蒂固的观念。直至十七世纪,朝鲜流行的世界地图“天下图”中位于中心的依然是中国。佛教世界观也给中国带来了冲击,但“并没有从根本上动摇中国人的世界观”。由于儒家意识形态在中国占据权威地位,佛教世界观在中国的影响远没有在日本大。日本虽然很早就效仿唐朝实现中央集权,却“并未全然吸收天子以德感化四方、四夷顺服的儒家思想观念”,而是较早表现出了重构“天下”的意图。在三国世界观中,日僧将临安定位为佛都,而非政治性国都。例如横川景三指出:“芬芬于竺土,郁郁于杭州,郁郁葱葱于日本国里。”杭州明确作为佛教传播之路上的佛都而呈现,作为国都的一面被淡化了。

临安城市景

更重要的是,日本为了重构“天下”,强调本国佛教是自我成长而非外部传入的结果,模糊向其传法的中国,有意遮蔽了临安的影响。黑田俊雄、上川通夫都指出,三国世界观体现的是日本试图使中国的地位相对化,从而提升本国地位的愿望。这体现在三方面:一是将中国圣物的产地改为天竺,例如京都涌泉寺的杨柳观音像分明是从南宋明州请来,在十五世纪的传闻中竟成了“自天竺所奉渡之佛”。二是创造了天竺圣地的飞来传说,如在中世谣曲《富士山》中,富士山直接从天竺飞来:“这富士山原本是月氏国最高山,自天竺国飞来。”月氏国本在中国,但作者世阿弥为了宣扬日本佛教的纯正性,特意强调天竺飞来说。三是将各种佛教制度的起源地归于天竺,例如主张南宋五山十刹的形式也源于天竺。日僧无著道忠称:“天竺亦有五山名,或言准之立支那五山。我未见其本说。”目前学界尚未发现中国古代文献提及南宋五山源自天竺,证据全来自日本文献。又如日僧凝然创作《三国佛法传通缘起》,将印、中、日三国作为主线,但仅在上卷略举中国,在中、下二卷详述日本佛教与印度的渊源。通过将圣物产地、飞来传说、制度起源都归于天竺,日本僧人试图从思想观念上淡化中国的影响,塑造日本与天竺“无中介”对接的印象。例如虎关师炼曾说:“我禅门为竺支之正统也。”但事实上,由于距离极远、国界区隔,从古代至中世日本几乎无人到达天竺,唯有入宋日僧成寻、戒觉等在宋土与天竺僧有过交流,但获取的天竺消息较为有限。日本僧人强调本国佛教直承天竺,是为了将本国重新定位为天下中心。五山诗人对天竺的憧憬,与现实中赴天竺的失败、天竺佛法衰亡的消息结合在一起,加剧了天竺的虚像化、观念化,这与中世的末法思想正好契合:“天竺唐土佛法已灭,我国独盛也。”唯有日本不受末法影响,成为最终的佛教盛地。须注意的是,康昊指出中世日本“再造天竺”的真正目的在于内部统治,缺乏国际竞争意识。也就是说,日本提升本国、重构天下的“主战场”在对内的意识形态上,而非对外的政治外交。这很好地解释了为何日僧在实际的对外交流中竭尽全力地模仿临安五山,却在文学创作中有意淡化临安。正是在“脱东入西、直承天竺”的意识形态塑造中,曾辉煌一时的临安时代悄无声息地落幕了。

京都涌泉寺的观音像,手持杨柳枝。

此尊木造观音仿杨贵妃形象雕成, 由日本高僧湛海于南宋时从大宋国请至日本供奉。

新媒体编辑:何欣怡

新媒体审读:乐 闻