旧文品读 陈军 ∣ 另一场古今之争:考克尼派与新古典派论战中的英国性

重要通知

现我刊进行平台数据转移期间,投稿平台网址暂时调整为:

literarycritik.ajcass.org

已经投稿的作者也可以在该网站上查询稿件进度。感谢支持与谅解!

十九世纪初,考克尼派作家和新古典批评家之间曾爆发激烈论战,表面上其中论题仅涉及诗学问题,但实质是在英法战争和反法情绪的背景下围绕古典文学、格律等问题所展开的对英国性和自由政治的争论。新古典批评家通过史诗中的英雄与民族,表达了建立在王政和帝国基础上的贵族式爱国精神,而考克尼派则表达了一种去法国化和去古典化的爱国精神,由此也展现出两种迥异不同的英国性——新古典批评家所设想的贵族式英国性和考克尼作家倡导的具有自由精神的英国性——之间的对峙与竞争。

本文原载于《外国文学评论》2020年第4期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

作者简介

陈军,男,1979年生,上海外国语大学文学博士,发表本文时为浙江师范大学外国语学院讲师,主要研究领域为英国抒情诗和抒情诗理论。

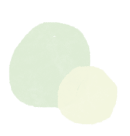

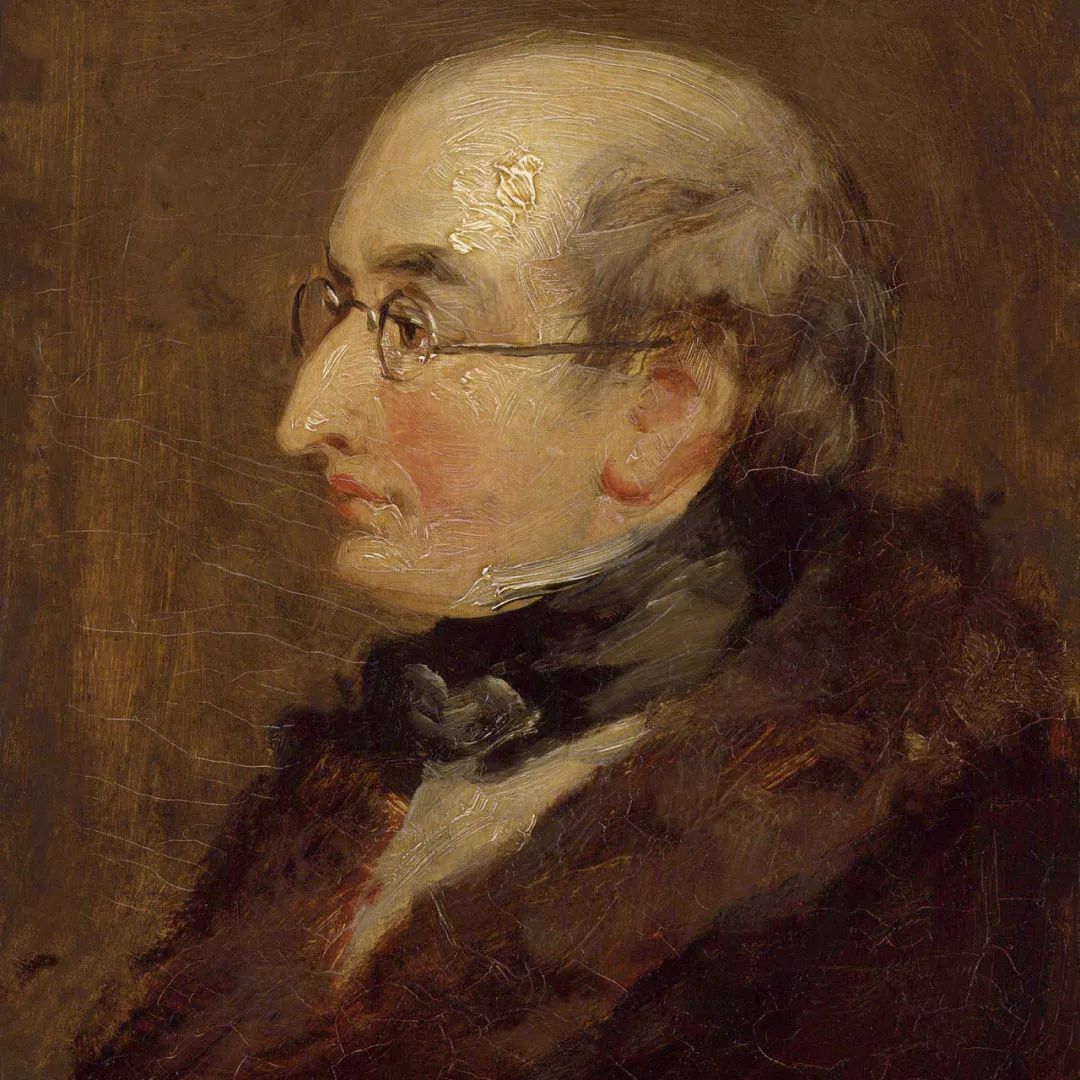

诗人济慈曾遭遇《布莱克伍德杂志》等保守主义文学刊物的恶意抨击,有论者认为此次事件导致济慈后来远离政治,成为唯美主义者或逃避主义者,甚至致使诗人英年早逝。但事实并非如此:济慈是一位拥有“拳击手般坚强毅力”的诗人,他是因长期照顾身患肺结核的家人而染病去世的;济慈之所以被攻击,是因为他曾加入利·亨特的文艺圈,也就是保守主义批评家所称的“考克尼派”,其成员不仅有第二代浪漫主义诗人雪莱和拜伦,也包括批评家哈兹利特、画家海登和散文家兰姆等人。济慈遭攻击是考克尼派和新古典主义批评家之间论战的一部分,仔细审视这次论战,将有助于消除对英国浪漫主义诗歌与法国大革命之关系的过于简单化的认知。

文学史倾向于用对法国大革命的态度来构建英国浪漫主义诗歌史的叙述:例如说华兹华斯早年同情支持革命,但在成为桂冠诗人后趋向保守;又如认为第二代浪漫主义诗人多数支持法国大革命,甚至向往法国式的暴力革命。苏联学者曾对浪漫主义诗人做出“消极”和“积极”的简单化二元划分。《诺顿英国文学选集》对浪漫主义诗歌也有如下一段叙述:“法国大革命的最初阶段……得到了英国自由派和激进派的一致热烈支持。……但是当大革命走上越来越阴森和暴力的道路时,英国同情者就逐渐减少了。”然而实际情况却远非如此单纯,十八世纪下半叶至十九世纪,既存在英法两国的长期冲突以及英国民间的反法情绪,也有托利党和辉格党之间的斗争,而辉格党内部也存在对于自由政治的分歧,此外还有对法战争造成的经济萧条和改革呼声高涨等情形。

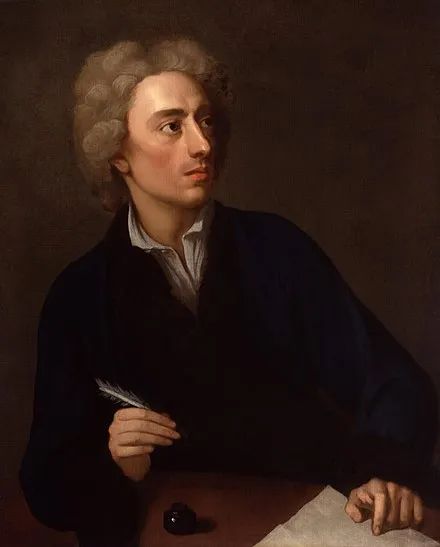

济慈像

十九世纪初,也就是济慈遭恶意抨击的大约十年前,保守批评家和新派作家之间的冲突已初现端倪。以伦敦和爱丁堡两大城市为出版地的众多期刊之间逐渐显露出对峙的态势。伦敦的刊物,例如《伦敦杂志》《新月刊》《检查者》等,有较多的辉格党背景或倾向于辉格派的思想,主基调是英国传统和英国式的自由思想,经常发表新派的浪漫主义或考克尼派作品;爱丁堡的刊物,如《爱丁堡评论》和《布莱克伍德杂志》等,则有较强的托利党色彩,奉行贵族式精英价值观,推崇新古典主义文学,经常抨击显示出自由民主思想的新派文学。1807年,《爱丁堡评论》等刊物率先对华兹华斯发起抨击,随后伦敦方面的刊物予以还击,两大期刊阵营就古典和新派诗歌问题展开了多次交锋。1817年,洛克哈特等人在爱丁堡的刊物上抨击考克尼派,论战进入中间阶段即最激烈的时期。1820年《伦敦杂志》的编辑约翰·司各特发文对爱丁堡的期刊发起反攻,抨击对象包括洛克哈特、约翰·威尔逊等托利党人以及小说家沃尔特·司各特,论争最后以1821年约翰·司各特与洛克哈特之间的私人决斗收场。

这场论战主要发生在保守主义批评家和考克尼派之间,论战的议题表面上仅仅涉及诗学问题,实则是在英法战争和反法情绪的背景下有关英国性和政治体制的争辩。此次论战与上一次古今之争有相似之处。十七世纪末至十八世纪初发生在巴黎和伦敦的古今之争,在欧洲近代历史和思想文化史上具有十分重要的意义。巴黎的论战由佩罗尔与布瓦洛等人围绕荷马问题等展开,论争涉及文学与科学;伦敦的论战主要由坦普尔爵士、斯威夫特等崇古派对阵柏奈特、沃顿、休谟等崇今派,双方围绕古今学问的议题展开了关于古代政体和民主宪政的辩论。十九世纪初的这次论战发生在伦敦和爱丁堡两大城市之间,主要以新兴的报刊为媒介,围绕古典文学、诗歌格律等诗学问题,展开了对英国性和自由政治的争论,某种程度上,这场论战可称为另一场“古今之争”。

01 论争与反法情绪

十八世纪末至十九世纪初,英国加入反法同盟并在欧洲大陆与法国兵戎相见,随后英国民间的反法情绪蔓延开来。一方面,加入反法战争使英国受到来自海岸线的威胁,法国于1796至1798年分三次从爱尔兰和威尔士登陆,企图入侵英国,军事行动虽以失败告终,但入侵无疑滋生了英国民众的反法情绪;另一方面,英国长期的对法战争造成国内矛盾激增,大量征兵和通货膨胀导致严重的经济与社会问题,一时民怨载道,民间反法情绪进一步滋长,“海岸线上不明国籍的船只、对间谍的疑惧、外国人的身影、英国土地上出现的大批法国战俘,以及语言不通等都加剧了这种恐惧气氛”。不过,这种情绪只消稍加利用,就会变成“更好的社会和民族黏合剂”。事实上,反法情绪与英国民族意识的觉醒几乎平行发展。自十八世纪下半叶英国出现了主张复兴本土文学和民族文化的呼声后,英格兰的象征诸如“约翰牛、布里坦尼娅、‘加来大门或称古英格兰烤牛肉’等具有排外意味的形象”在民间广为流传,最终与反法情绪形成某种合力,使英国的民族意识高涨,甚至对于某些人来说,“爱国即意味着反法”。此外,由于在1775至1783年的美国独立战争中,法国对谋求独立的英属殖民地给予了间接和直接的支持,因此,英法关系不断恶化。到了法国大革命期间,英国国内要求惩治腐败、改革议会的呼声逐渐演化为强烈的反法情绪,“腐败的内阁成员们被描绘为冷酷的亲法分子,他们暗中破坏英国的关键利益,摧毁了英国的本土体制”。英国历史学家科利认为,法国大革命和拿破仑在欧洲的侵略行径,导致英国反法情绪的上涨和民族主义情绪的兴起,在文化领域表现为对民族国家的想象和对文学中英国性的强调。

霍加斯《加来大门或称古英格兰烤牛肉》

由于对英国性的不同立场和表述,英国作家在什么是真正的英国诗这一问题上产生了激烈的冲突,并表现出有关政治体制的分歧。倾向于改革的作家认为,法国大革命“体现了他们想在英国寻求的民族复兴原则”,即英式的民主体制;而另一些人则担忧英国出现法国式的暴力革命,将改革派视为潜在的雅各宾专政主义者,于是“聚集在埃德蒙·伯克和威廉·皮特的保皇派爱国主义的大旗下”,准备对英国的雅各宾派大动干戈。论战发生时,距蒲柏离世仅半个世纪左右,因此保守主义批评家拥护新古典主义文学,可以说是“崇今”的心态,然而这种心态不得不说是出于维护书面语言的目的,而书面语最容易被规范化;浪漫派或考克尼派则倡导口语入诗,主张恢复乔叟和莎士比亚那样的真正的英国诗,这看起来是“复古”,实为民族意识的表达,也是对诗歌中英国性的强调。

华兹华斯在1798年出版的《抒情歌谣集》中已初步显示出浪漫主义诗人的民族意识。他认同真正的英国诗,既强调口语的自然,也提倡回到文艺复兴时期和光荣革命时期的诗歌传统。他在序中称:诗歌内容可从“吸引人类心灵的任何主题”中发掘,无须按照“批评家的作品”所设置的趣味进行选取,并且他所用的诗歌语言源自“社会中低阶层的会话语言”,目的是给予“诗歌愉悦”;阻碍这种愉悦的最大障碍是“现代作家”造成的不良阅读趣味,因为他们的作品使用“预先设定的评判规则”,诱惑读者做出“轻率的评判”,从而失去对自然的人类情感和人情世故进行细心观察和谨慎思考的能力,所以华兹华斯希望读者与“前辈作家”多多交流。在1802年再版的《抒情歌谣集》的长篇序言中,华兹华斯又对“前辈作家”作了补充说明,表示主要指莎士比亚和弥尔顿;而“现代作家”不仅指新古典主义的雷诺兹爵士,也指按范例培养诗歌趣味的蒲柏,因为新古典主义文学尊崇的是法国文学的标准,不是英国诗的真正传统。

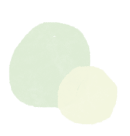

杰弗里像

1807年《爱丁堡评论》刊登了杰弗里的文章,保守党人对华兹华斯的评判从此开始。杰弗里认为华兹华斯的诗歌“在很多不同阶层的人当中,激起了他们对自身缺陷的某种欣赏”,因此要对“这种新派诗歌的不当和坏品味”进行矫正。随后,杰弗里从诗歌语言上展开具体批判,说最优美的措辞只能来源于“有一定学识或批评技巧的人”,比如“维吉尔和蒲柏的很多佳作,其主要魅力来自措辞的优雅得体”,优美的诗歌表达必须“经名家使用而获得批准”。在此,杰弗里实际上是把新古典主义的“高雅语言”作为诗歌样板,而口语粗俗不雅,绝不可在诗歌中出现。《抒情歌谣集》中的名作《我们是七个》通过贫民家庭的女童和成人的对话,刻画了孩童的天真可爱及其对死亡的困惑,这份纯真的情感是成年人所缺乏的,也引发成人对人生意义的深刻思考,杰弗里却觉得华兹华斯的诗歌没有遵照新古典主义的“格律辞典”,而使用了“粗鄙的民谣和平民的儿歌”进行诗歌创作,令他不堪忍受。

杰弗里的无端指责明显出于政治目的,他从湖畔诗人的作品中嗅出了民主的气味,断定这是受法国大革命影响而产生的激进主义。在文章结论部分,他说出了自己的真实意图:“据说大批的叛乱分子,以无法无天的暴乱场面和叛乱者行径所表现出来的暴虐,再次纠集起来;我们有充足理由希望,华兹华斯先生公开违反已确立的诗歌律法所导致的可悲后果,将对那些潜在的受教唆者起到有益的警醒作用。”虽然杰弗里的善辩无处不显露出生硬的机械主义,但他的嗅觉是灵敏的。的确,第一代浪漫主义诗人通过将平民语言入诗,表达了对社会进行改良和追求政治平等的意愿。希金斯认为华兹华斯属于改革派,而“英国改革者的定调是日常语言和日常经验(因为符合自然),以及一致同意基础上的政治,反对包括辉格党和托利党在内的盎格鲁-不列颠精英”。此次事件部分地显露出诗学之争背后的不同政治诉求,而论战的中间部分将会更清晰地显示出英国诗和民族意识之间的关系。

02古典与真正的英国诗

1817—1820年,论战进入中间阶段,保守主义批评家针对第二代浪漫主义诗人发起了更猛烈的抨击。他们嘲讽哈兹利特为“考克尼派的亚里士多德”,海登为“考克尼派的拉斐尔”,兰姆为“考克尼派的蹩脚作家”,而济慈与亨特是“大都会诗人”,意思是诗人应该归隐山林,专心描写大自然和田园风光并崇拜上帝。洛克哈特指责济慈是“考克尼诗派”的一员,因而其作品是拙劣的。克罗科说虽然济慈不乏“语言的才能、想象力的闪现和天才的光芒”,但“他是那个被称作考克尼诗歌新流派的门徒”,所以其诗歌粗陋浅薄。杰弗里则攻击济慈的诗歌格律,说他的考克尼韵脚“彼此纠缠又互相抵触”,因而是粗制滥造的产品。“考克尼”的字面意为公鸡蛋,十七世纪始,该词指生于伦敦的平民。保守党人使用“考克尼”一词来命名这拨人,意在嘲笑济慈与亨特等人出身伦敦平民,没有接受过大学教育,不通古典文学,因此考克尼派诗歌语言粗俗,诗歌用典和用韵不合新古典主义的规范,甚至考克尼诗人的英语发音也成问题。

在“论考克尼诗派”的系列文章中,洛克哈特指摘考克尼派领袖亨特的“文学品味极其败坏”,因为“他的受教育程度很低,一点都不懂希腊语,也不通拉丁文”。亨特的叙事诗《里米尼的故事》被洛克哈特贬得一文不值,理由是这部作品中的“缪斯女神像絮絮叨叨的杂货商丫头一样,说话粗俗不堪”。实际上,《里米尼的故事》以抑扬格五音步写成,每两行构成开放偶句,这是乔叟用过的英国诗体。至于诗歌语言,华兹华斯的《抒情歌谣集》已经采用了中下阶层英国人的日常语言,而且大多数作品以描绘下层社会为主题。洛克哈特攻击考克尼派的手法与杰弗里如出一辙,都认为下层社会的语言必定低俗,使用下层社会的语言就意味着诗歌品质的低下。

济慈在成名前加入考克尼派,接受了亨特的诗学和政治主张,反对新古典主义文风,提倡真正的英国诗,这恰恰表明浪漫主义诗人民族意识的觉醒。在1817年发表的诗作《睡眠与诗歌》中,济慈讽刺新古典主义诗人们“在木马上前后摇晃/以为驾驭了佩加索斯”,他们“高举拙劣、破旧的标准/满纸粗制滥造的格言,还有放大了的/某个布瓦洛的名字!”。法国诗人布瓦洛在《诗艺》中设定了新古典主义的创作标准和品味,被后来的德莱顿、蒲柏等英国诗人所遵循。希腊神话中,飞马佩加索斯象征诗歌灵感,而新古典主义者视木马/教条为飞马/灵感,自然是不可取的。《睡眠与诗歌》用整整26行批判了新古典主义的机械教条,并紧接其后,通过质疑法国舶来标准,表示要恢复英国本土的诗歌趣味:“难道我们歌唱挽歌的古老泰晤士河/不讨你喜欢吗?难道你从未在芬芳的艾冯郡/采集花束吗?”济慈用地名典故(古老的泰晤士河和艾冯郡)入诗,希望恢复真正的英国传统及莎士比亚那样真正的英国诗风格,抗议“法国化的新古典文学的影响”,这当然招致新古典主义批评家的憎恨。洛克哈特认为考克尼派浑身散发出“酸臭的雅各宾主义”,“藐视一切神坛和王座”,认定第二代浪漫主义诗人具有革命倾向,应予以压制。济慈是否有革命倾向暂且不论,不过,他倡导口语入诗和真正的英国诗传统,足以说明考克尼派作家以平民利益为基础的民族意识。

廷特恩修道院

洛克哈特从新古典主义的书面语趣味出发,断言济慈“缺乏足够的学识以区分英国人的书面语言和考克尼口头粗话的差别”。他认为书面语言才是英国文学正统,而口语入诗是大忌,改写古典文学更是荒诞至极。洛克哈特将平民写诗看成一种病态,用“疾病”、“感染”、“剧烈的发作”和“顽症”等字眼描述济慈的诗歌创作,以此维护古典主义的正统和权威。他觉得考克尼派作家不懂真正的古典文学,却偏要使用其中的典故,那么改写古典便无异于“亵渎和庸俗化古典的举动”。但是,实际上,改写古典文学是对外来文化的有效吸收,也是对本民族文化的丰富。英国诗人米尔恩斯指出,济慈在翻译拉丁文诗歌的过程中“很快归化了古代诸贤的理想人生信念,因此他的有限学识使他获得了对古典美的清晰认识,引导他对古希腊情感和想象进行了极妙的重构”。济慈对古典文学的翻译和改写,也能说明他尝试用外国文学丰富英国本土文学的意识。

考克尼诗人使用并改写古典文学与神话典故,其深层目的是追求英国式自由。对考克尼诗人来说,古希腊神话象征多元的异教精神,可以用作对抗王权和宗教一神论权威的武器。亨特在戏剧《自由的降临》中便使用了来自古希腊文学的人物,并将剧中自由集会的场所设置在大城市,暗示当时市民集会寻求议会改革的情景。他还声称英国的民主精神正在发挥作用,并将改善“世界各地的社会环境”。同时,济慈在叙事诗《恩底弥翁》中,以古希腊神话中潘神的自然宗教仪式说明异教精神对自由政治的积极作用。考克尼诗人对古典文学进行重新编码,目的是通过古典文学中有关自由的积极因素,为恢复1688年光荣革命的自由精神,即英国式的自由精神,寻找某种路径。

03 格律与爱国精神

论战中关于真正英国诗的格律之争,其实是对爱国精神的不同表述。新古典主义批评家希望通过史诗中的英雄与民族,表达某种爱国精神,但严格来说这是建立在王政和帝国基础上的贵族式爱国精神。他们推崇严苛的史诗格律,以书面语为高雅的诗歌语言,意在用正音学为理论支撑,强调发音的统一化和标准化。这实质上是在推行源自法国的文学标准,大大削弱了英国性。考克尼派则喜用活泼自由的抒情诗格律,避免使用整齐划一的史诗格律,表达了对英国式自由精神的向往。考克尼的自由观比较接近辉格派史学家麦考莱所说的英国式自由:“它有特殊的风貌——带有一点仁侠时代情操色彩的风貌。这特色符合我们独有的风俗习惯和岛国的状况。”考克尼诗人主张取材口语,用英格兰方言作诗,体现了英国性中的地方特色。在对新古典主义诗歌的反叛中,考克尼派想表达的爱国精神是一种去法国化和去古典化的爱国精神。

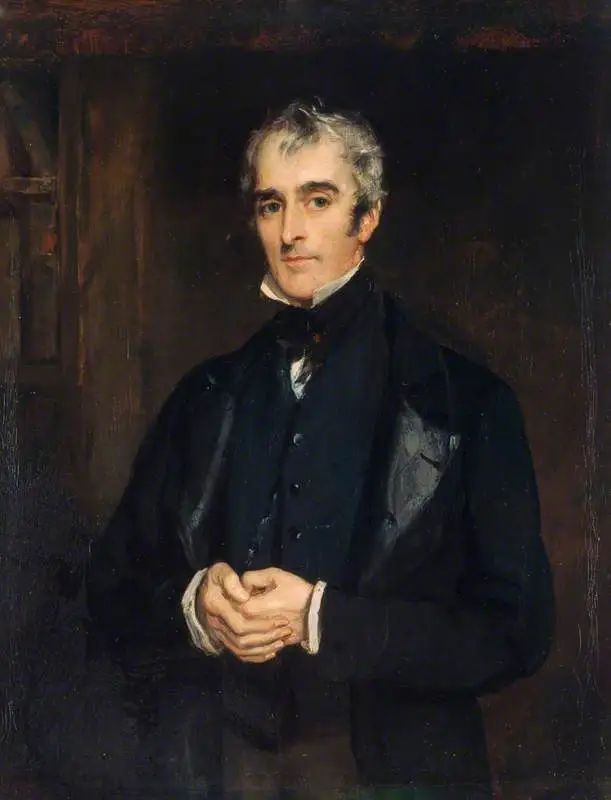

洛克哈特觉得新古典主义的英雄双韵体才是正统,因此指责济慈“采用了松散无力的格律”。克罗科指责济慈的诗韵与意义没有关联,只能算填韵游戏。克罗科毕业于都柏林三一学院,是英国托利党政客,1807年进入国会。他强烈反对英国的《改革法案》,因为该法案旨在授予工业城镇的平民以选举权,损害了贵族与绅士阶层的政治利益。克罗科十分偏爱十八世纪的英国作家,尤其青睐蒲柏的闭合偶句。韵脚与意义的关联是蒲柏提出的,他在用英雄双韵体写成的《论批评》中说:

运笔自如是技绝非偶然,

精熟舞步方能腾挪翩跹。

刺耳之词何异鸡鸭咕呛,

声音务必酷似意之回响。

那么该如何做到韵脚与意义的紧密关联呢?蒲柏认为诗歌是某种熟练操作,只要足够熟练,韵脚就能模仿意义。但实际上,除了拟声词之外,任何单词的发音都无法模仿意义。

蒲柏像

保守主义批评家为何偏爱英雄史诗的格律?这是因为一方面他们多为出身精英阶层的律师或法官,只喜爱整齐划一的东西,厌恶不受束缚的抒情诗格律;另一方面,英雄史诗符合英帝国培养贵族精英阶层的需要,是当时英国名牌大学开设的必修课程。科利指出,英雄史诗等古典教育“灌输的是英国贵族式爱国主义,而绝非仅仅出于对遥远过去的学术兴趣”。古典教育是塑造帝国认同的重要手段,因而“强调古希腊、古罗马作家以及古代史,即意味着用战争、帝国、勇气、为国捐躯等空泛词藻炮制亘古不变的精神食谱”。古典语言和古典作品与英帝国的贵族趣味也十分相合,因为“荷马、西塞罗、普鲁塔克笔下的英雄无一例外都是有官衔和爵位之人”。进一步说,名牌大学的古典教育是为培养英帝国精英服务的,古典作品中的英雄不仅可以“提醒精英阶层为帝国效劳并战斗的职责,还证实了精英阶层能够为帝国效命的优秀资格”。可以说,保守批评家推崇新古典主义诗风,有帝国精英教育的背景。如果说其中有爱国主义,那么无疑是建立在王政和帝国基础上的贵族式爱国主义。

济慈的抒情诗格律不受束缚,符合情感流露的自然状态,抒情诗格律的宽松自由暗合自由的精神。通过使用自由的格律,诗人强调了诗歌中的英国趣味。他的诗作和法国风味的新古典主义形成鲜明差异,流露出去法国化和去古典化的爱国精神。在商籁体诗《假如乏味的脚韵将英诗捆缚》中,济慈把诗比作象征自由的安德洛墨达,用严苛的脚韵束缚诗歌,就等于绑缚这位希腊少女的双脚,将她置于悬崖上任凭海妖摧残。在济慈来看,新古典主义者“对着音节和音韵精打细算/无异贪财之人点钞数钱”,因此他们的格律无论如何“交织精细”,也无法与“诗歌的天然韵脚相合”。杰弗里指责济慈用韵十分随意,说诗人将“头脑中冒出来的第一个词充作韵脚,再当作一堆新意象的种子——新的幻想之旅的线索——他这样闲逛一番,差不多忘了从哪儿来,也不清楚向哪里去,直到发现纸上满是阿拉伯图案式的形象,彼此纠缠又互相抵触”。其实,杰弗里指出的济慈的韵律流手法,正好说明考克尼派以自由韵律表现出对自由精神的追求。1816年,济慈在《致查尔斯·考登·克拉克》中写道:

陶然如青鸟,不知时光流淌,

韵律之流中,我常涉险探赏;

漏水一叶舟,何妨悠然而渡,

桨折复帆裂,管它前路何方。

对于济慈的韵律流作诗法,浪漫主义研究专家斯佩里阐释说,诗歌创作本无预设的方向,因为济慈的创作材质是“感觉的冲动”;诗人依靠感觉作为诗歌的驱动力,恰恰“抓住并转换了意象之流,将其塑造为更加明亮而坚实的形状,最后使意图结晶为象征”。济慈的韵律流产生于丰富的想象力,与华兹华斯所言“诗歌是强烈情感的自然流淌”相映成趣。

保守批评家指责考克尼诗人用韵随意,理由是他们的开放偶句不符合新古典主义的闭合偶句标准。闭合偶句代表了新古典主义的文学成就,然而从欧洲诗歌史来看,蒲柏等人的闭合偶句源自法国亚历山大体诗,因而新古典主义者对闭合偶句的推崇,实质是推行陈旧的法国文学标准。采用闭合偶句的亚历山大体于十六至十七世纪间,不仅“在法语诗歌中广为使用,而且是在高雅甚或‘高贵’的体裁——史诗和悲剧——中最受作家偏爱的形式”。之后它传入英国,被蒲柏等新古典主义作家接受。在英语诗歌史上,开放偶句在十四世纪由乔叟引入,比闭合偶句拥有更悠久的历史,因活泼自由、富于变化而受到众多英国诗人的青睐,也可以说更具有英国特色。

考克尼诗人亨特对新古典的机械呆板的格律提出批评,说“蒲柏和法国诗派”根本不懂音乐性,“他们误将平滑当作音乐和声……因为他们的耳朵只对某种明显的整齐划一而敏感。蒲柏最成功的模仿者——约翰逊博士——对音乐是完全麻木无感的”。考克尼派对诗歌音乐性的甄别,真实用意在于表达自由精神,因为富有音乐性的自由诗韵暗合了表达自由精神的需要。亨特说:“通过努力诉诸作诗的自由精神,我已站在更重要的一方,即自由而独特的语言模式。”他所说的语言模式是指现实生活中的口语,而不是像新古典主义作家那样“誊抄过时的或古怪的”书面语。

约翰逊像

新古典主义者的格律理论建立在歧视口语的正音学理论上,强调英语发音的“正确性”,“尤其是以书面语言为准则的正确性”。约翰逊博士在1755年编纂的《英文字典》中,用较大篇幅对正音学进行定义,强调英语发音的正确规则:“发音最好的普遍原则是以最高雅的讲话者为榜样,因为他们的发音最契合书面语言。”1791年,约翰·沃克出版了《批判性发音字典》,将这种以书面语言为拼读规范的正音学推向了巅峰。正音学理论认为,只有粗俗的语言使用者才会将音素与字素分离。正音学理论的本质是强调视觉而忽视听觉,将书面语言置于口头语言之上。这样来看,新古典主义者实际上是以正音学理论为支撑,强行干涉诗学。考克尼诗人济慈与亨特都是伦敦人,他们将伦敦方言(或译考克尼方言)用于诗歌创作,无疑为英国诗注入了地方特色。济慈使用的韵脚,如higher/Thalia,thorns/fawns,thoughts/sorts等,被斥为伦敦腔调,因为higher,thorns,sorts等词在伦敦腔中没有r音,这样才能押韵。当然,济慈并不是第一位舍弃音节末r音进行押韵的诗人,布莱克、华兹华斯、雪莱等浪漫主义诗人都使用过类似的韵脚。

然而,正音学强调的音节末r音不过是自称高雅之士的扭捏造作而已。1821年,T. W.希尔在一次讲座中说:“我们语言中的r音被正确发出时,是最令人愉悦的声音。如果居住在伦敦的外地人和那些毫无品位的模仿者,被容忍做出fawn和morn,straw和for这样的韵脚,那么我们应该尽一切努力,将这个r音努力发扬光大。”可惜,保留音节末r音的呼声,很快就被r音在口语中消失的事实所淹没。而且,充满讽刺意味的是,强调音节末r音的高雅之士“一旦注意力分散,或放松警惕时,就立即丢掉了这一发音”。洛克哈特与克罗科都是苏格兰人,讲苏格兰方言。只有当说话者刻意强调苏格兰方言时,辅音前r音和词末r音才会清晰地发出。因此,他们对济慈诗歌韵脚的抨击,与其说是出于维护纯正英语的目的,倒不如说是捍卫苏格兰方言。

无论是约翰逊编纂的《英文字典》、沃顿的《英国诗歌史》、沃克的《批判性发音字典》,还是哈兹利特的《英国诗人论稿》,以及浪漫主义诗人对真正的英国诗的强调,都可视为英国作家在文学中表达的某种爱国精神,只不过表述各不相同,新古典主义者以高雅和贵族特质作为爱国精神的体现,而考克尼派认为“复辟时期和新古典诗歌是在外来的法国影响下的不自然产物”,只有贴近口语的自然表达才能彰显真正的英式爱国精神。考克尼派作家主张回到伊丽莎白时代的英国诗,因为那时的诗歌没有受到舶来品的影响,既不是法式的,也不是欧洲古典式的,而是“纯正英国式的”,这些诗人“追寻真理和自然”,他们的作品中“既无半点浮华,也不讲究雕饰”,因而“他们身上毫无矫揉造作之感,充分体现了本土精神,这种精神在他们的作品中俯首可拾”。可以说,考克尼的本土精神即是一种去法国化和去古典化的爱国精神。

04贵族式英国性和

自由精神的英国性

英国对法国的态度比较复杂,既有上层的亲法倾向,特定时期也反复出现过反法宣传。英国上层社会中的亲法倾向由来已久,自公元1066年法国诺曼底公爵威廉征服英格兰以来,法语和法国风格在英国上层社会中的地位就不言而喻;启蒙运动中,一些英国作家接受和继承了法国新古典主义的思想和文风;这两点使上层社会倾向于法国大革命前的王政体制和贵族风气。另一方面,出于对法战争的需要以及防止国内出现法国式革命,英国也策划了不少反法宣传,导致民间反法情绪快速滋长。反法宣传主要是对近现代的法国形象和法国式自由进行扭曲夸张的宣传,以防范法国式的自由主义向英国蔓延。此时兴起的反法情绪很快演变成民族情绪和爱国情绪,而支持改革的新派作家觉察到,反法情绪/民族情绪/爱国激情这条线索也可善加使用,因为他们强调的英国特色和英国性,似乎正可与这一线索相呼应。考克尼派的意图是曲折地追求英式民主,他们提倡自由精神的英国性,并将英国性和英式民主政治统一起来,而上层社会的新古典批评家所设想的英国性只是贵族式的。

为说明英国上层社会中的亲法倾向,也是为解释苏格兰评论家为何极力攻击考克尼派作家,此处需要对英格兰和苏格兰贵族之间的关系作简要补充。1688年英国光荣革命后,詹姆士二世发动兵变,在苏格兰获得最大支持,导致英格兰与苏格兰长期处于敌视状态,直到十八世纪中叶才得以缓解。英格兰与苏格兰达成和解后,很多拥有保皇派背景的苏格兰贵族子弟被吸纳入英帝国兵役体系,说明“苏格兰逐步融入了不列颠共同体”;并且,此时很多苏格兰贵族和乡绅通过财产继承与联姻,与一些英格兰贵族联合,形成了统治阶级的新贵。这一背景下,和英格兰贵族相比,刚刚完成身份转换的苏格兰贵族和乡绅出身的保守主义文人更迫切地想要显示自身的贵族式英国性,因此需要对显露平民自由思想苗头的考克尼诗人进行打压。与英格兰贵族不同,苏格兰新贵仍处于英帝国的权力边缘。为了向权力中心移动,新贵积极维护保守主义文化,尤其是与法国文学有很深渊源的新古典主义诗歌。英国的新古典主义诗歌以法国文学为榜样,因为“法国被公认为建立了新古典主义诗学的纲要,欧洲各国对此做出响应并作为参照”。虽然这些新贵“视自己为荣誉英格兰人”,但他们与英格兰贵族相比还不够英国味,因为他们的第一语言不是法语,而当时英格兰贵族仍然像诺曼征服时期一样,将法语作为第一语言。英格兰贵族的一切都是法式的:法国话题、法国时尚和法国文学。新贵积极维护新古典主义诗歌,与其说是“崇洋媚外”,不如说他们希望以此靠近英帝国的权力中心。这样,新贵子弟从伊顿公学和哈罗公学,一路读到牛津和剑桥等名牌大学,“争相写作希腊语和拉丁文诗歌”,或撰文鼓吹帝国扩张,以示他们的贵族式英国性。因此,他们痴迷于整齐统一的东西,例如新古典主义的闭合偶句、统一的名牌大学教育,以及英雄史诗中的“军事英雄主义和具有特殊意味的阳刚”。从这个意义上来说,保守主义者维护新古典主义文学,是渴望彰显贵族式的英国性,稳固自己在这个国家中新获得的地位,而考克尼诗人反对新古典主义,主张自由、平等和改革,侵害了保守文人的利益。

托马斯·罗兰森《对照》

法国大革命前后,英国的反法宣传和爱国主义宣传几乎是重合的。在十八世纪末至十九世纪三十年代的反法宣传画中,英国的爱国主义几乎完全以雅各宾主义为假想敌,即将法国性树立为英国性的对立面。例如托马斯·罗兰森题为《对照》的宣传画,用十分夸张的方式刻画了英国和法国对立的自由观。象征英国自由的是女神布里坦尼娅,左手持天平,右手执《大宪章》,右边是英国商贸船,下方印着以下字样:宗教、道德、忠诚、守法、独立、个人安全、正义、继承权、财产保护、工业、国家强盛、幸福;而象征法国自由的则是妖魔化的梅杜莎,左手持匕首,右手握的三叉戟上是人头和心脏,下面印有以下词语:无神论、弃义、谋反、叛国、无政府、谋杀、平均、疯狂、残忍、非正义、背叛、忘恩、懒散、饥荒、国家和个人毁灭、悲惨。作画者还不忘用特大号字体发出疑问:哪一个更好?很明显,宣传画表现出强烈的反法情绪,通过妖魔化的法国形象,甚至在一定程度上曲解自由,来达到树立英国的积极形象之目的。与此同时,英国报刊上也出现很多带有误导性的比较法国性格和英国性格的标语,例如:“法国人依情感冲动行事,英国人按原则办事”;“法国人绝没有微妙和节制的观念……我们英国人无论如何也不至于道德败坏到失去这些[观念]。”

在这一反法情绪的历史背景中,保守党人针对有自由思想的考克尼派作家的抨击行动就不难理解了。新古典主义者反感任何与自由相关的思想,部分原因在于新古典主义掌门人德莱顿在1688年的光荣革命中失去了桂冠诗人的位子,颜面尽失。光荣革命的直接后果是赶走了信奉天主教的詹姆士一世,迎来了信奉新教的威廉三世和玛丽二世,有利于弥合詹姆士一世在位时因宗教问题造成的社会分裂,并使英国从君主专制转向了君主立宪制。不过,光荣革命的间接结果更加重要:很多人觉得“在十八世纪早期,自由和英国性变成了涵义相同的概念和完全可互换的术语,民族文学的建构曾经也必将继续是相关问题的重心”。对于新派作家来说,光荣革命是一座可以看得见的灯塔,昭示英式民主并非不可能。考克尼派的民主路径,总体上可以说是通过强调文学中自由的英国性,曲折地表达与法国大革命不同的自由精神,因为在他们看来,英国式的自由民主可参照不流血的光荣革命,追求英国性与追求英国式自由的传统并行不悖。考克尼诗人亨特在《检查者》上撰文说:“我们将……乐意看到英国式宪法在全欧洲盛行。”在考克尼派的诗学论争和政治诉求中,英国性始终是他们强调的根本。他们认为新古典主义诗歌之所以缺乏想象力,正是因为“英国风格和思想上受到外国的侵蚀”,所以有必要恢复真正的英国诗传统,也就是将英国性和英式民主政治进行统一。

回过头看,保守党人主张的贵族式英国性,无助于解决英国国内的诸多矛盾。由于英国长年对法战争,极大增加了税收负担,引发了严重的经济和社会问题。滑铁卢之战的翌年,政治压迫和经济衰落带来的恶果已经开始浮现。英国历史学家E.P.汤普森如此描述:“1816年的秋天是极端困苦与战后大量失业的时期……在伦敦斯皮塔佛德区,4.5万人缺少食品,人群吵吵嚷嚷地挤入救济院。”但是,要求改革的呼声并没有得到理睬。1816至1820年间,英国多处爆发抗议示威活动,例如伦敦的斯巴菲尔德区游行、曼彻斯特的毛毯工人游行、彭特里奇起义以及彼得卢惨案等等。此后,英国政府出台了更多的反制措施,不仅逮捕、处死了很多示威者,还颁布了《反煽动集会法案》等作为进一步镇压的理据。

尽管这是多事之秋,考克尼作家仍然希望通过获得言论与出版自由,争取渐进式社会改良。济慈在论述“消极感受力”的那封信中,表达了对言论与出版自由的希望,在写给弟弟乔治和汤姆的这封信中他写道:“关于出版人霍恩庭审一案,你们一定会觉得非常开心;对于英国人来说,这是让人高兴、令人鼓舞的事件——他获得无罪释放,意义非凡。以前可不是这样。若他被定罪,那将是对自由之光的抹杀——埃伦伯勒爵士付出了代价——伍勒与霍恩为我们做出了极其重大的贡献。”霍恩出身平民,依靠自学成为作家。他在报刊上揭露社会不公,呼吁普及选举权。1817年他以戏仿天主教祈祷文的形式抨击托利党,被以渎神和煽动罪起诉。经庭审后,霍恩获无罪释放,此次事件被视为反对政府审查及言论自由的胜利,也是英国出版自由斗争的转折点。《反煽动集会法案》出台后,伍勒发行《黑侏儒》刊物作为回应,被英国政府以诽谤内阁罪起诉,但庭审上实在找不到有罪证据,最后只能将他无罪释放。埃伦伯勒爵士是当时英国高等法院的首席法官,曾于1813年以诽谤摄政王的罪名判亨特入狱,但这位法官终因霍恩案而名誉扫地。济慈评论说,这位法官“此后再也无法在公众面前抬头”。

法国学者勒古伊和卡扎米安在《英国文学史》中曾强调,英国的自我意识是在对法国大革命的反应中建立起来的:“法国是吸引或排斥的磁极,在很大程度上,此时的英国知识界倾向于围绕磁的两极分类聚集。”法国学者的文学史观曾产生很大影响,以至于其后由英美学者编纂的英国文学史也多认为浪漫主义文学是法国大革命的产物。但事实上,无论是法国学者的文学史观,还是苏联学者的消极-积极二元划分法,都需审慎对待。英国浪漫主义文学很难用法国大革命作为标尺进行切割,浪漫主义诗人在作品中倡导本土的文学精神以及他们身上民族意识的苏醒更值得关注。

新媒体编辑:王一久

新媒体审读:乐 闻

点击关注

-END-