- 外国文学评论

- 外国文学动态研究

- 世界文学WorldLiterature

- 古典学研究

- 德语文学研究

- 冯至讲坛

- 外国文艺理论研究分会

- 中国社会科学院大学外国语学院

新作赏鉴 黄海容|辞转空间:福柯语言观视野中的考古学

点击图片购买本期杂志

内容提要

本文试图揭示福柯语言修辞观在其考古学思考进路和研究方法中的奠基性作用。通过阐释福柯语言修辞观中的关键概念“辞转空间”和“误用辞格”与其考古学话语分析核心方法“陈述层面”和“稀少性原则”之间的呼应关系,本文着重梳理福柯对尼采语言修辞性思想的继承及其与德里达有关语词误用看法的关联,以期为理解福柯思想提供一个有价值的语言学参考角度。

作者简介

黄海容,女,1971年生,发表本文时为华南师范大学外文学院副教授,主要研究领域西方当代文学文化批评理论。

引言:尼采的质问

作为尼采思想的狂热追随者,福柯在1983年回顾其学术生涯时曾坦承:“我只能回应道,我只是个尼采主义者,我试图看看,在某一些点上,在何种程度上可以在尼采文本和反尼采文本(即便如此也是尼采主义的)的帮助下,在这个或那个领域做些什么……”的确,福柯不但承继了尼采所关注的诸多领域——谱系学、知识、权力、身体等等,而且和尼采反对同样的敌人——源自柏拉图和亚里士多德的传统形而上学。然而,尼采对福柯产生的最根本最深刻的影响,或者说他们在哲学上最大的共鸣,却在于对语言,或者更确切地说,对语言修辞性所达成的共识。

福柯《词与物》封面

福柯坚信“从现在起必须思考语言应该是什么,以便由此构造其自身既非言语亦非话语的东西,以便使语言本身与认识的纯粹形式相联结……对语言存在本身的询问再一次成为最为迫切的问题”。福柯宣称:“我们的思想的全部好奇心现在都聚焦于一个问题:什么是语言,为了让它本身出现并且完全出现,我们应该怎样勾勒它?”

的确,从考古学阶段对各种人文科学话语的重新考察,到谱系学阶段对权力话语运作机制的揭示,福柯的整个学术思想轨迹可以看作是沿着尼采提出的“谁在说话”的问题而上下求索;而尼采在世纪转折点上所揭示的语言的修辞性,则成为福柯思考的中心和出发点。时任巴塞尔大学语文学教授的年轻的尼采曾振聋发聩地断言并不存在“无修辞性的自然语言”,所有的语言都是修辞性的,语言本身纯粹是修辞艺术的产物,并进一步宣称:“辞转并非偶然被加进词语中的,而是构成了它们最为本质的属性。”简言之,语言的本质是修辞,而语言修辞性的内核在于辞转(trope)。如果说尼采以箴言的方式宣告了语言和真理的修辞本质,福柯则以“学者”的方式,通过对包括精神病学、临床医学、监狱系统和其他人文学科的历史文献和“档案”持续严谨的研究和批判,进一步揭示了尼采的论断。

正是基于对语言修辞性的认识,在对话语形成(formation discursive)的考古学分析中,福柯试图寻求“另一种分析话语行为的方式”,一个既非语法也非逻辑层面的“特定的描述层面”。不同于以语法和概念结构或者以逻辑结构为语言性质和基础的传统语言研究,福柯对话语的陈述分析并不以揭示意义或者意义的“可能性条件”为目的,而是以揭示话语的“存在条件”为目的,试图通过描述一个特定历史时期的陈述的“共在场域”,勾勒出这个历史阶段话语实践的共同面相。福柯称这个产生知识与真理的话语关系总和为“认识论的空间”,这是一个“知识的普遍空间”,这个空间本质上就是一个“辞转空间”(espace tropologique),它遵循的是“稀少性原则”(loi de rareté),而非语法系统中的总体性原则。

福柯

福柯前后期学术关注点以及方法论上的巨大变化一直令人感到困惑,甚至有学者认为其谱系学阶段表明了考古学阶段的破产,认为福柯后期放弃了考古学。实际上,如果从语言修辞性的角度来考察和理解福柯考古学与谱系学之间的关系,我们就可以看到,对语言修辞性的认识是福柯整个学术思想的基石,对语言修辞性的思考贯穿了其考古学和谱系学两个阶段。从福柯语言观的角度看,考古学和谱系学分别揭示了语言修辞性的两个方面:如果说在考古学中福柯揭示的稀少性原则在认识论意义上是语言修辞本质中否定性的一面,那么,在谱系学中,通过对真理和知识话语生产中的微观权力分析,福柯则进一步揭示了语言修辞性中生产性和肯定性的一面,而非单纯将修辞看作对概念和本质的否定和对语法系统的颠覆。在福柯看来,修辞运作的机制,正是话语的生产和权力运作的秘密。

限于篇幅,本文只关注福柯修辞观视野中的考古学,揭示其语言修辞观与其考古学思考进路和研究方法之间的关联;关于福柯修辞观视野中的谱系学将另外撰文阐述。

01

语言修辞性与误用辞格

在《词与物》中,福柯花费大量笔墨阐述了对语言命名和表征机制运作本质的看法,也论及了人类语言的两种阶段和形态。虽然这段关于语词起源的评述被放在论述古典知识型语言经验的部分内,但实际上也是福柯关于语言命名和性质的普遍性思考。

福柯认为,世界上的语言可以被分为“两种宽泛的书写:一种描画词语的意义,另一种分析和重构词语的声音”。前者指的是表意的象征性书写,后者则是指表音的字母书写。在福柯的上下文中,象征性书写和字母书写既指语言发展的不同阶段,也指东西方不同的语言文字形式(即表意文字和表音文字)。在福柯看来,人类语言一开始采用象征性书写。象征性书写的发展是按照修辞学的三个重要辞格——提喻、换喻和词的误用——所规定的骨架进行的,在这些形象化的象征性书写中,语言的空间排列规定了时间法则,表象的空间化也使其遵循一种模糊的相似性,并最终使语言滑出反思性思想的形式,而逐步具有了诗歌的力量。随着象征性书写语言的历史停滞不前,强调理性分析的字母书写发展起来了。字母书写由于放弃了对表象的描述,打破了表象与字体符号间的一致性,把“本来只对理性自身有效的规则转用于对声音所做的分析”,从而使得语言的总体性可以被引入分析领域,“凭借语言,空间模糊的单调性被打破了,而时间连续的多样性被统一起来了”。这里,“只对理性本身有效的种种规则”显然指的是语法和逻辑规则。在福柯对理性这种不合法的运用的指责中,我们仿佛听到了尼采在《权力意志》中对逻辑理性的嘲讽:通过与语法结构的同构,逻辑理性这种本是“人类中心的特异反应”,一种“为功利目的整理世界的手段”, 一种“有条件的东西”,却被当成了“事物的尺度”和“衡量实在与非实在的准绳”——“手段被误解成了价值尺度,甚至成了对目的的审判。”尼采称此为“旷古最大的迷误,地球上真正不祥的迷误”。

尼采像

那么,关注反思和观念分析的字母书写的表征机制是什么呢?在语言的表征中,词语对事物的传达和再现是否是充分、完全的呢?福柯认为,即便是关注反思和观念分析的字母书写,其“初始运动如同注意力、符号和语词一样,也是一种‘滑动’(glissement)”。首先,在原初的命名语言中,每一个事物都有自己的名字,即专名或单称名词。而后,这个名字逐渐地附着于事物的一个要素之上,并被用来指代所有其他拥有这一要素或特点的个体事物:一开始,“树”可能只是用来称呼门前的那一棵橡树,但后来,所有有树干和枝叶的植物都叫“树”了。正如福柯引用卢梭在《论语言的起源》中所举的关于语词起源的例子:我们所说的“人”,一开始可能是用来谈论某个巨人的,后来才用来指称整个人类;而“船”则原本指的是船上的帆;至于心灵、“灵魂”,则原本可能是用来指飞蛾的(see mots: 129-130)。福柯所描述的实际上是语词在最初的形成后如何转换成概念的过程。福柯总结道:“在这个表征(représentation)过程中,精神将自己和词语符号附着于所表征的一个要素身上,或是附着于与其相伴随着的一个情境上,或是某种不在场的事物上(这个事物因与该表征相似而被回忆起来)。”换言之,在概念中,思想或词语符号对事物的表征是不完全的、不饱和的,它表征的只是它恰好突出、强调或附着的那一部分的性质或情境,词与物并不对应,词只是以不同的方式表征事物而已。在福柯看来,这就是语言表征事物的机制和实质,也是语言衍生并偏离原初命名语言的方式。

福柯关于语词概念修辞性的观点显然受到尼采修辞观的影响,承接着尼采对语言命名的修辞起源的阐述。尼采认为,语言中语词原初的产生方式就是修辞性的,是一个将最初的神经刺激转换成大脑中的形象,进而转换成声音的过程,在尼采看来,这个从一个领域到另一个完全异质领域的转换,是一个“最为大胆的隐喻”。由此可见,语词产生的原初完全是个体的、偶然的,语词中所传达表现的只是事物某一方面的性质,或我们在语言产生的那一刻对待该事物的态度,而非事物全部的真相。比如当我们用“serpent”这个词来表示“蛇”的时候,我们强调的是它弯弯曲曲的特点,这是与辞转中以部分代替整体的提喻的运作方式是一致的。在这个以偏概全、以个体事物的某种特性去指代整个事物甚至是其他所有拥有相同特性的事物的过程中,“词语所表达的更多是随意的限定,或对事物的某一特点单方面的强调”,而非事物的本质或者全部。在《超道德意义上的真理与谎言》中论述语词对事物的表征关系时,尼采就毫不客气地指出,“是健忘才使人相信词语与事物是一致的、语言可以充分地表达事实”。

尼采不但认为语词是按照隐喻的机制命名的,而且,他也将这些最初为感性的语词通过抽象而产生概念的过程看作一个以因代果,或者以果代因的转喻运作过程。尼采由此断言:“总而言之,语言的起源并非一个逻辑的过程,而真理追求者,那些科学家和哲学家所赖以工作和建构的材料,即便不是子虚乌有,也无论如何并非来自事物的本质。”通晓多种古老语言的语文学家尼采由此举重若轻地抛出语言相对论的思想来证明他的观点:只要我们将不同的语言并列起来,就会发现,“词语从不关心事实/真理,也从不能对其进行充分的表达——否则的话,也就不必有那么多种语言了”。尼采认为,语言所描述的只是事物与人的关系,是人的思想在当时关注的特点或情境,而非事物的本质。

尼采《权力意志》

尼采在词语表征事物的不完全性和非本质性上点到即止,但他关于语言具有修辞性质的观点是毫不含糊的。作为尼采的“忠实信徒”,福柯在此基础上继续推进,更为具体地描述和探讨语词对事物的表征机制和表征方式,他不但认为语言最初的命名是修辞性的,甚而认为语言在命名之后的发展也是沿着几种基本的辞格模式展开的。在福柯看来,名称本用来表征个体事物或个别情境的某一个特性或特点,但在被用来表征和指代与之拥有相同性质或特点的其他所有事物和情境之后,最终被用于类比。例如,所有有主干和分支的事物都可以被称为“树”,如“树形图”;而所有像树叶一样薄薄的、灵巧的东西都可以被称为“叶”或“页”(feuille)。“这种使我们可以用同一个名称来称呼几种事物的语言的逐步精细的分析和较为高级的表达,是按照并沿着修辞的三种最基本的辞格模式而展开的,这三种辞格模式分别是:提喻(synecdoque)、转喻(métonymie)和误用辞格(catachrèse)(或称隐喻,如果类比关系不明显的话)。”这里,福柯以略带揶揄的口吻所说的“逐步精细的分析和较为高级的表达”指的是语言从命名到概念的抽象过程。在原初的命名语言中,语词以事物的一种属性去指代这一事物,这就是提喻;而后,又以这个只表征事物的一种属性的名称去指代相邻的事物,这就是转喻;最后,又通过类比的方式,将这一名称赋予相似或类似的事物,这就是误用辞格。福柯指出:“这些[辞格]并非讲究文体的结果;相反,它们揭示了所有语言本身的流动性。”显然,与尼采一样,福柯也认为语言的本质就是修辞:先有辞格,后有概念。“我们甚至可以说,词在拥有本义(propres)之前是比喻性(figurés)的。换句话说,在词被一种自发的修辞力量散布在表征上之前,还不具有特殊名称(noms singuliers)的地位。”也就是说,先有修辞、喻义,才有概念、本义,语词的本质是修辞性的。

值得注意的是,福柯不但将传统修辞学中概念/辞格二元对立的地位颠倒翻转,而且在以辞格模式描述语言性质的过程中,他还将四种主要辞格模式归结成三种,以误用辞格代替隐喻和反讽。不过福柯没有对误用辞格做进一步的论述。在1972年收入《哲学的边缘》中的《白色神话》一文中,德里达对误用辞格进行了深入的阐发,从十九世纪语法学家皮埃尔·丰塔涅(Pierre Fontanier)在《辞转理论补遗》(“Supplément à la théorie des tropes”)一文中对误用辞格欲盖弥彰的处理入手,对基于本义/喻义二元对立的古典修辞学进行了解构。虽然我们无法确定德里达是否受到福柯的启发或影响,但借用德里达的阐述,我们可以看到误用辞格对传统修辞学和语言观的颠覆作用,也由此理解了福柯强调误用辞格的意图。

在传统修辞学中,误用辞格原本指的是挪用一个已有的概念给一个尚未有名称的事物命名。根据十八世纪语法学家杜·马尔塞(Du Marsais)的定义,误用辞格是将一个本已用来指称一个概念的符号用来指称另一个还没有符号的概念,它有时候是牵强的,但却是必要的,否则那个新的概念就没办法被表达。例如“电波”就是借用“波”这个原本用于描绘水的概念来类比电的形态;“山脚”则用“脚”这个原本描述动物的概念来描述山的一部分;类似的还有“互联网”中“网”的概念等。误用辞格这种有“喻义”无“本义”的“强言之”的表达,是对建立在本义/喻义(或者字面意义/比喻意义)二元对立之上的传统修辞学的颠覆。传统修辞学认为隐喻的产生是语词的比喻义对字面义的替换和偏离。这种隐喻理论所隐含的理论前设是:每个语词都先拥有一个本义(sens propre),而后在相似性的基础上,通过偏离语词的字面意义而产生隐喻,而且我们总是可以通过替换后的比喻义去恢复词语的本义。本义/喻义二元对立是传统修辞学的理论前设,也是传统形而上学语言观和认识论的基础。在传统修辞学中,误用辞格因其没有一个先于喻义的本义而被当成是一种特殊的、少见的、无足轻重的辞格。然而,在福柯和后来的德里达那里,误用辞格因其悬置了追溯隐喻的本义源头的可能性,而被认为恰恰代表了语言符号的修辞性质。并且,在认识论层面,在语言的修辞性所揭示的语言表征的不完全性、不饱和性的基础上,误用辞格更进一步否认了语词与事物的对应和指涉关系,强调了词对物(世界)的构序作用。

02

辞转空间:一个知识的普遍空间

因此,尽管字母语言表面上看来迥异于象征性语言,但福柯宣称:“我们发现:在其根基上,被讲的语言和书写语言一样,都是语词的修辞空间。”这里,“被讲的语言”(langage parlé)指的就是相对于象征性书写的字母书写,或表音语言;而“书写语言”(langage écriture)指的则是象征性书写,或表意语言。换言之,在福柯看来,无论是注重诗意想象的象征性书写(表意文字),还是注重逻辑分析的字母书写(表音文字),都起源于“修辞空间”。

“修辞空间”——福柯有时也称之为“辞转空间”——是理解福柯关于语言修辞性的发生和发展机制的关键概念。这是一个“环绕着名词、使其在被其所表征的事物周围摆动,并揭示被命名事物的要素、邻近性或类推性的所有空间”,一个“名词借以获得其一般价值的修辞空间”。根据福柯的描述,辞转空间是概念形成前的语词空间,在这个空间内,“根据表征分析,语词可以在[事物的]某个内在的因素上,在某个邻近点上,或是在某个类似的形象上自由地停落”。换言之,在“辞转空间”中,语词可以腾挪施展,自由地表征事物的不同方面,从而产生出不同的表征方式。

在福柯看来,语言的多样性,语词的衍生,以及语言的历史、风尚、习惯以及兴衰起伏,都源自这个语词在空间中——而非在时间中——的处所(lieu)。在其中,“语词可以找到它们初始的位置,改变自身的位置,重返其自身,并缓慢地展开一整个弧线——一个辞转空间”。很显然,在“辞转空间”这个概念中,福柯首先是在空间——而非时间——的维度上来看待语言语词的产生、发展和变化的,这与历史语言学的观点大相径庭。

福柯在《词与物》开篇分析的委拉斯开兹(Velázquez)画作

但是,辞转空间并没有否定时间性的存在,相反,时间性是内在于空间性之中的。在辞转空间中,语词由于“自由地停落在事物的某一方面的要素上”而产生了不同的表征模式,这些表征模式共时地存在于辞转空间中,这是一个差异性的空间,语言的发展就是这些表征模式在这个差异性空间中按次序展开。福柯承认语言是具有次序性(successif)的,但他明确指出,这种次序性并非呈现为时序(chronologie),即事物在时间上的先后顺序,而是将共时性的表征以声音的先后次序展开。在语词的表征空间(即辞转空间)中,我们看到的是语词因自由停落于某个内在因素或邻近点而产生不连续的、共时的表征成分。在具体的语言表达中,语言中的语句则以线性次序的方式,将分散在修辞空间中的语词表征片段联串起来。“没有这个辞转空间,就不能形成所有语言中的共相名词(noms communs),也就不能建立表述关系;而没有了词语分析,辞格将是无声的和短暂的。”由此可见,辞转空间是形成语词、建立语词对事物的表述关系的基础;而“词语分析”则指的是语词从感性到理性、从辞格到概念的抽象化过程。与“词语分析”所形成的普遍性概念相对,辞转空间中的表征是特殊的、短暂的。辞转空间决定了语言的表征模式(即辞格/语词),是最初将语词散布在表征上的那种“自发的修辞力量”。这些原初的表征是感性的和特殊性的,是语言中共相名词的基础,而词语分析则使语词概念化,从而获得普遍性。继而,命题以线性次序的方式进行表述:“修辞使辞格被看见,命题使辞格展现并且被听见。”换言之,修辞是空间性的,是“语言在语词符号中空间化(se spacialise)的方式”;而语法是“关于链接和次序的”,即“有关表征的分析是如何按照一个连续的序列安排(se dispose)的”。命题遵循的是语法的逻辑,因而命题是时间性的,命题在线性时间的维度上展现辞转空间中无声的辞格并让它被听见。显然,在福柯的语言观图景中,语言的空间形态是逻辑先在于时间维度的,但是在其未被在时间维度上表述出来之前,这个空间性存在是沉默的,是被湮没和韬晦的。这个沉默的“辞转空间”所对应的,就是福柯考古学所试图揭示的“知识的普遍空间”。

福柯在《词与物》的前言中指出,“在已被编码的注视与反思性知识之间,存在着一个产生(délivrer)秩序本身的沉默的‘中间地带’”,其考古学所要揭示的就是这个“中间地带”。“已被编码的注视”指的就是社会中每个个体生活于其中的经验秩序,是支配着我们经验秩序中的语言、知觉框架、技艺、价值、实践等级的文化基本代码,是自发的秩序;而“反思性知识”则属于反思性秩序,是对经验秩序进行反思的科学理论和哲学阐释,它们阐明了经验秩序存在的原因、规律、原则和某个秩序建立的理由。而使这两种秩序的产生得以可能,“使秩序在文化和年代中呈现出或连续与等级性,或间断与零碎的样子”的,则是那个沉默的“中间地带”。这个中间地带是一种“秩序和秩序存在方式的纯粹经验”,它“模糊、暗淡,而且无疑更难以分析”,是一个在已然发生的经验秩序之下的“某种沉默的秩序”。

福柯认为,这个中间地带虽然起的主要是“中介调停”的作用,但却是一个更为“基本”的区域:“就其宣明了秩序的存在方式而言,这一‘中间’地带是最基础的”,它不仅先于经验领域的秩序(如:词、知觉和姿态),也“比那些设法赋予这些表述以明确形式、详尽应用或哲学基础的理论更为坚固,更为古老,更不可疑并且总是更为‘真实’”。它使上述二者(经验领域的知识和反思性知识)成为可能,是其“历史先天性基础”,“有关物之序以及这种秩序所包含的阐释的一般理论,都将在这个被视作坚实基础的秩序上构建起来”:在其中,“观念得以呈现,科学得以确立,经验得以在哲学中被反思,合理性得以被塑成——只不过也许不久以后就会消失”。然而,当经验层面和反思层面建立了对应关联时,这一中间地带就被遮蔽了,我们看到的只是已经获得了现实性的经验秩序,并产生了一种形式化、普遍性、先验性知识和真理的幻象。因此,只有“通过与经验秩序相脱离”,才能使这些经验秩序“丧失它们初始的透明性”,而我们才能认识到:“在其自发的秩序下面,存在着其本身可以变得有序并且属于某种沉默的秩序之物。”由此可见,这个沉默的中间地带是一个或然性、差异性的秩序空间,已然发生的经验性秩序只不过是一种偶然性事件:经验性秩序和反思性秩序都是“相关于空间并在每一瞬间被时间驱力所建构”的。

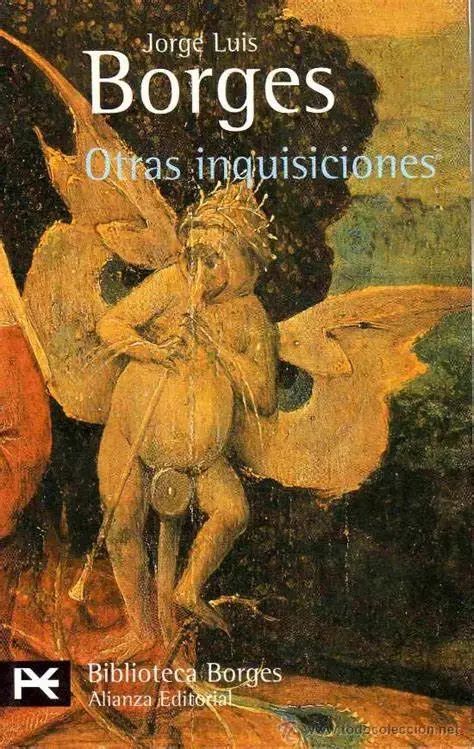

博尔赫斯像

这个“中间地带”由此又具有颠覆性。它与经验秩序相脱离、使经验秩序丧失其最初透明性的关键就在于悬置经验秩序的意义,质疑经验秩序的必然性,从而让我们认识到:“这些秩序也许不是唯一可能的或最好的秩序。” 在《词与物》的前言中,福柯就宣称,该书产生于一种“笑声”(le rire)所引发的思考。这个笑声本是由阅读博尔赫斯作品中所描述的一个异托邦(hétérotopie)——据说是引自“中国某部百科全书”对动物的划分——所引起的,但是这个笑声继而“动摇了我的思想(我们的思想)所熟悉的东西,这种思想具有我们的时代和地理的特征”。这个被动摇的思想,就是那些我们深信不疑的“习惯于用来控制种种事物的所有秩序井然的表面和所有的平面”。在那个令人匪夷所思的另一种对物的分类中,福柯窥见了另一种“把物交付知识的秩序的存在方式”,那是“我们思想的界限”。福柯的考古学就是试图通过悬置文化基本代码为我们规定的经验秩序——那个我们所生活于其中、觉得理所当然的秩序,那个“已被编码的注视”——而让我们能够在电光火石的一刻窥视到这个沉默的秩序。

这个沉默的秩序在《词与物》中被称为知识型(épistèmè)。这是一个“知识的普遍空间”,一个知识和理论得以构建的秩序空间。换言之,知识型空间是一种“秩序模态”或秩序的排列构型,它们产生了各种经验知识。福柯考古学所关注的正是这个知识空间中的那些构型,以及在其中呈现的事物的模式本身。

博尔赫斯《探讨别集》,其中《约翰·威尔金斯的分析语言》一文提及对动物的分类引起福柯的“笑声”

由此可见,如果说“辞转空间”是与语词、概念相关联的,是前语词和前概念的空间,那么“知识型”则是与知识、理论相关联的,是前知识、前理论的空间。这两个对子中的前者(“辞转空间”和“知识型”)与后者(概念和知识)之间是一种潜能与现实的关系,但却并非康德意义上的先验与经验的关系,而是处在同一空间和层级的、不是“可能性条件”而是“存在条件”的关系。

在《词与物》的英文版前言中,福柯明确指出,他在每个历史时期看到的是不一样的“知识空间”,而他的研究目的,就是为了描述出“属于每个特定时期的认识论的空间”。实际上,在《词与物》所描述的三种知识构型——文艺复兴时期知识型、古典知识型和现代知识型——中,福柯所试图揭示的是:知识、真理和话语的意义并不是建立在概念与事物的对应之上,也并非存在于某种深层涵义之中,或在某种先验的主体那里,而是由那个时期话语实践关系总和的形态所决定的:“在任何特定的文化中和任何特定的时候,总是存在着一种对所有知识的可能性条件加以限定的知识型。”“知识,就是按照其所应该的那样,并按照精神的确切步骤所规定的那样去讲话;讲话,则是尽自己的所能,并且按照分享知识的人所强加的模式去认识。” 这让人想起尼采在《超道德意义上的真理与谎言》中所说的:真理只是“语言的立法”,是“对事物的一种普遍有效和有约束力的命名”;而“真诚,就是使用惯用的隐喻——或者,用道德的术语表达——以一种约定的……对所有人都具强制性的方式集体撒谎”。罗兰·巴特在1977年法兰西学院就职演讲中则称之为语言的“法西斯”:“语言……简言之就是法西斯;因为法西斯不是禁止人说话,而是迫使人说话。”法西斯不是不让人说话,而是使人不得不说话,并且只能被迫以其方式说话。

罗兰·巴特像

“辞转空间”的概念明确地将福柯的语言观与传统语言观区分开来:福柯所关注的“特定的描述层面”,是被传统语言分析所忽略的空间性的修辞层面,而非时间性的语法或逻辑层面。在“辞转空间”的概念中,我们看到福柯的考古学与其语言修辞观的内在连接:考古学所描述的“认识论空间”,那个产生真理和知识的话语关系总体,实际上就是一个“辞转空间”。

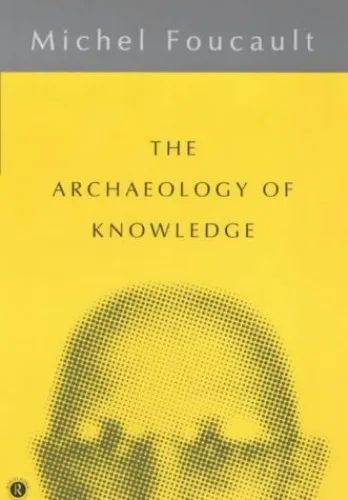

从《知识考古学》开始,福柯就用“话语形成”来代替早期考古学中的“知识型”,以凸显知识构序的话语本质。而福柯用以对“话语形成”进行描述的“陈述层面”,质言之,也并非语言的语法、逻辑或表达层次,而是语言的修辞层面。

03

陈述层面:一个语言的修辞层面

福柯在《词与物》中追随康德对有限性的分析,将近代人文科学失败的原因归结于对语言存在本身的错误认识方式(see mots: 394)。在福柯看来,对语言的传统考察,无论是语法的、逻辑的抑或是表达层面的分析,都是顺着“语言反射的方向”,即语言的确指、命名、指明、现实以及作为意义或真实场所去探究的,换言之,是以语言的存在为其起点的,因此不可避免地已经被“编码”了。他在《知识考古学》中宣称考古学的话语分析将致力于揭示一个新的“描述的可能性”,此为语言的“陈述层面”(le niveau énonciatif),它区别并相对于语法、逻辑或心理层次,是在“语言产生的维度”上对语言进行描述,即在决定语言特殊的、被局限的存在的那个“时刻”对语言进行描述——那个时刻稍纵即逝,“一旦被固定下来,[语言]就立刻进入能指和所指的游戏中”,亦即“被编码”了。福柯强调,只有同时悬置能指和所指才能使“语言……显现”。这个稍纵即逝的陈述层面,正是《词与物》中所描述的那个辞转空间中词语分析产生概念前的辞转阶段。

陈述层面的特殊性在于,它虽然并没有被隐藏,但却“几乎不可见”,因为“每次在我们说出‘有这样或那样的东西’时,陈述具有的这种‘有’(il y a)的几乎不可见性便自行在其中消失”,因为当我们说出“有这样或那样的东西”时,辞转空间中“有”的或然性就成了可见的、已然性的表达或命题。这里可以明显看到海德格尔语言存在论思考进路的影响:存在是不可定义的,存在总是某种存在者的存在,因此,为了达到一种直接的纯粹体验,海德格尔的提问方式——“是否有物存在?”(Gibt es etwas?)——就是用“有”(es gibt)这个表示存在状态的无人称句式去试图达到一种“无前提性”的边界,在那里“自我”与“东西”尚未构成一种对象性关系,认识的关系尚未建立起来,还只是处在一种前理论的状态。

海德格尔像

福柯认为,这种不可见性是因为陈述层面更为基始,是语法、逻辑或心理等层次的可能性条件:“这些[语法、逻辑、心理层次的]描述只有在它们自身构成陈述的有限的整体时才能进行”,因此“陈述的领域从各方面包围着这些描述”,也因此,“描述不能从陈述中解脱,也不能以陈述为其对象”,换言之,由于陈述层面是其他层面的分析不可或缺的,其结果是陈述层面被“剥夺了成为分析对象的适当性”。因此,在传统的语言分析中,陈述层面每每被“中和掉”:或者被当作使结构得以释放的有代表性的样品(如语法层面中的句子),或者被当作事件纯粹的表面,其背后有另一种话语的真实性(例如诠释学分析中的文本),或者被当作某种形式关系支撑物的无关紧要的实体(比如在逻辑分析中的命题)。这些层面的分析都是以语言已被编码的存在为其出发点的,因此,福柯认为,在传统语言分析中,由于语言的陈述层面被遮蔽了,“语言本身”成为“不可见”的了。

值得注意的是,福柯意义上的陈述层面并非在时间上先在于语法、逻辑或心理层面,而是对语言不同角度的把握,试图通过悬置意义(句子)和真理条件(逻辑),在一个“前概念”的、更为基始的层面探寻给予语言存在特殊性的条件,目的就是为了“使构成陈述的可能性成分的这个如此接近透明的东西变成可见的和可分析的” 。

因此,考古学对话语形成的陈述分析是以描述话语的“共存性规则”为目的的,这是一个知识得以在其中被建构的“秩序空间”,在其实践性的意义上,福柯称之为“历史先天性”——“历史”与“先天”这个矛盾的对子同时将福柯考古学的语言分析与结构主义的先验进路,与诠释学的存在论进路都区分开来了。结构主义语言分析试图寻找句子或命题的先验的“可能性条件”,而诠释学等思想史研究方法则致力于揭示话语背后语言主体的意图或者隐含在话语下面的语言主体的无意识;前者预设了一种高于句子或命题的总体性的语言结构或逻辑法则,后者则预设了话语之下的某种连续性的深层意义。而陈述与其所描述的话语形成则是处在同个层级的,话语形成被陈述所限定,同时也限定陈述,是陈述的存在条件。因此,陈述层面的描述拒绝对深度的探寻,要“在陈述事件的限囿性(l'étroitesse)和单义性(la singularité)中去把握陈述”,确定其存在条件;而且,陈述分析不但要分析显性的、已生效的陈述,还要在“其与其所非的东西相分隔的界限上”——在“已说”和“未说”的分界线上——去研究陈述。也正是在这一点上,福柯的陈述分析与海德格尔的存在分析分道扬镳了。

福柯在书房中

简言之,陈述层面是一个“有限的在场系统”,一种话语实践的规则整体,“这些规则不是从外部强加给由它们建立其关系的那些成分的,而是在由它们所联系的这些成分的本身中产生的”。因此,福柯所要描述的陈述层面“既不是一个投入到直接经验中的符号整体,也非在其身后没有表达出来的神秘而静默的余痕”——显然,前者区别于结构主义的语言观,而后者则区别于诠释学的语言观。它“既非在语言组织内部,也非在外围”,“与其说是语言的内涵,不如说是其表层”,陈述层面本身就是“语言的界限”

在陈述(陈述层面)与话语形成(知识型)之间的对应关系中,我们看到了语言修辞观在福柯考古学中的奠基性作用。陈述层面实际上就是那个产生经验知识和反思知识秩序之间的“沉默的中间地带”,那个句子、命题和言语行为得以用线性方式将概念和语词表述出来、建立语词与事物之间表征关系的“辞转空间”。

如果用这个辞转空间的理论来理解福柯的考古学方法,我们可以看到,福柯的考古学所要揭示和描述的,正是这样一个历史的“辞转空间”——一个由事件所构成的差异性空间,而传统历史学则是以命题的线性方式,对辞转空间中的事件进行构序,在此过程中,事件已经被同质化为实体,正如在命题中,辞格被同质化为概念。因此,在传统的历史叙事中,历史事件的多样性在命题式的线性表述中被抽象化为同一性的结构,空间维度的差异性和事件性在时间维度中被同一,产生了普遍性的幻象。而福柯考古学所要描述和揭示的,则是这些历史命题存在的条件——那个差异性、事件性、前概念的修辞空间。

04

陈述稀少性:福柯考古学所揭示的修辞性质

辞转空间在认识论意义上意味着语词对事物的表征永远是局部的、不完全的,它否定了语言表征中语词与事物的一一对应以及语词对事物表达的充分性和饱和性,而坚持了语言的缺失性。在辞转空间中,我们只能抛弃对语词能够充分、完全、饱和地表征事物的幻想,而关注语词与事物之间的不同表征关系及这些不同表征关系之间的联系。在此,我们看到了福柯在《词与物》中所阐述的语言修辞观的关键概念,即辞转空间和误用辞格,与其在《知识考古学》中所提出的考古学中话语分析的核心方法,即陈述和稀少性原则之间的呼应。

在《知识考古学》中,当福柯试图为他在《词与物》中所提出的考古学话语分析做元理论反思时,他提出将“陈述”作为话语分析的一个重要概念。在此,福柯并没有以“陈述是什么”来正面地定义陈述,而是以“陈述不是什么”的方式将陈述区别于语法层面的句子和逻辑层面的命题以及语境层面的言语行为。

首先,陈述总是在一个关联性的范围中运作,“陈述总是属于一个系列或一个整体,它总是在众多的陈述群中扮演一个角色,它既从陈述群那里获得支撑,也同它们区分开来:它总是陈述网络中的一部分……没有一个陈述不以别的陈述为前提,没有一个陈述的周围不存在一个共存领域”。然而,虽然陈述总是与别的单位和陈述关联,总是指向它所在的空间内的其他对象,但并不给这些单位赋予“意义”:“任何陈述,不管人们把它想象得多么简单,都不把句子的词所表明的某个个体或特殊对象作为它的对应物。”陈述所参照的,不是事实或客观事物,也并非现实性或存在者,不应去寻找陈述在语义上的指涉物。从福柯对陈述这个概念煞费苦心的建构中可见,他试图建构一种有别于传统历史学和思想史方法的新的历史概念。考古学拒绝了传统历史学研究中对文献背后意义的探询,或对掩埋在文献之下的深层历史结构的追问,因为“考古学不将话语当作文献,当作他物的记号,当作透明的要素……考古学不是解释性学科,它不寻求另一种隐藏更深的话语,它拒绝成为寓意(allégorique)的”。福柯同时悬置了陈述的意义和真理价值,转而关注其“具体实践、条件,制约它的规则和它运作于其中的场域”。这是一个前概念、前意义阶段的场域,意义产生于其中。

福柯《知识考古学》

然而,这个场域并非一个结构主义意义上的规则总体,不能像语言结构那样产生出未来无限多的句子,“它[陈述]既不指向一个单一标准,也不是有统一材料内容的单位”,因此,“陈述不是一个结构(就是说,诸可变化要素之间的关系群,它可以促使无限多的具体模式出现)”。福柯考古学中的话语的概念虽然是以陈述为基础的,但陈述却并非话语的基本单位,不能由有限的陈述去产生无限的话语。在这里,福柯否定了陈述与结构主义语言学意义上的结构之间的等同关系,从而在根本上将考古学话语分析与结构主义语言分析的方法区分了开来。

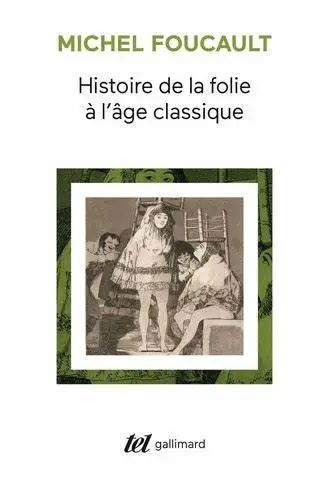

福柯对陈述和话语的关注与阐述毫无疑问受到法国话语语言学的开创者本维尼斯特的影响,后者有关话语的观点也是在其陈述理论系统中阐发的。但是,本维尼斯特的陈述理论系统中的“陈述”对应的表述方式是“énonciation”,强调的是作为语言使用行为的陈述话语,即在陈述活动中,说话者如何使其“思想转换成语言形式的现时化过程”。本维尼斯特试图超越结构主义语言学对抽象语言结构的关注,转而关注言语和话语,将主体重新引入语言研究;然而,虽然其陈述语言学强调语言对主体性的建构,但主体的意向性由此还是不可避免地回归了。而福柯话语研究中的“陈述”对应的表述方式是“énoncé”,强调的是“已被说出的话语”的状态,“陈述”是被作为形成一个时期的话语面相的“档案”来看待的,其目的是描述这些作为“档案”的“陈述”所形成的话语网络或陈述系统,而非每个陈述本身的意义或者表意实践活动,因此在其中主体性被完全弃绝了。实际上,从尼采“谁在说话”的问题——一个同时宣告上帝和人的死亡的话语——出发,福柯从一开始就已经超越了结构主义和诠释学,虽然1961年出版的《疯癫与文明》中还保留着人的概念以及理性与疯癫的二元对立,但从1963年写作《临床医学的诞生》开始,福柯就已经彻底抛弃了上帝和人。在福柯看来,在结构主义的封闭系统中,上帝还是被偷偷地保留了下来,作为结构的中心和所有能指的最终所指;而在诠释学中,人则作为意义的起源以先验主体的方式被偷运进来了。

福柯《疯癫与文明》

在对陈述的描述中,福柯总结了三个基本的原则:稀少性(rareté)、外在性(extériorité)和累积性(cumul),其中最为重要的原则就是稀少性原则,即语言讲述的永远不可能是全部的事实,它强调的是语言表达的不充分原则,或称亏空原则。考古学中陈述的稀少性原则是相对于传统历史学或诠释学的总体性和连续性观点而提出的,后两者相信话语的饱和性和过剩性,即文本或话语能够充分表达、描述出事物和事件的丰富和多样性,而那些事物的差别和特点都被看作只是一个时代总体性的不同表现和折射。所有的能指都指向一个单一的所指或本质,因此只是这个所指的各种表象而已,对那个独特神秘起源的阐释又产生了无穷多的寓意式的阐释。“同这个单一的所指(signifié unique)相比,表意素(éléments signifiants)是过剩的”,这样一来,同一性的概念就吞没了事物的差异性,总体性吸纳了事件的异质性,连续性则抹平了事件的断裂和偶然性。考古学陈述的稀少性原则则承认自己无法讲述出全部的事实,也并不能涵盖事物或事件的所有方面。它永远无法代表或道出一个时代的总体性,也不向这个总体性汇集,而仅仅在自己的陈述中讲述着局部的事实。与此同时,陈述分析也不将“未说”看成与“已说”处在一种平滑的连续性中——或将“未说”当作“已说”背后的“理解的视域”,或看成“已说”下面被压抑的无意识——而是试图在陈述与陈述所非的、被陈述所排斥的、未说的东西相分隔的界限上研究陈述,让被排斥的“未说”与“已说”共同勾勒出这个时期话语实践的面相。福柯的考古学,就这样在理论前设、思考进路和最终目标上与传统历史学、思想史以及结构主义分道扬镳了。而其最根本的分歧,就在于福柯对于语言修辞性质的认识和强调。

结语:

辞转空间与话语分析

通过以上的分析,我们看到了修辞性语言观在福柯考古学中的奠基性意义。

辞转空间意味着语词对事物的表征永远是局部的、不完全的,语词与事物之间是非本质性的关系,而陈述的稀少性原则承认和强调的,也是语言表达的不饱和性、不充分性和亏空性,“说出的东西永远不是全部”;换言之,语言是个“有限的在场系统”,在其中只有事物的某些方面得到了表征。如此,在语词对事物表征的不完全性的认识上,福柯修辞语言观中的辞转空间与其考古学中陈述的稀少性就被打通了。可以说,福柯考古学所进行的话语分析,究其语言观中最根本的理论基础,则是语词对事物表征的不完全性,亦即语言的修辞性。

法国《观点》(Le Point)杂志介绍福柯

表征的不完全性和陈述的稀少性的另一种表述则是语言表达的非本质性。于是,在辞转空间中,我们只能抛弃对语词能够充分、完全、饱和地表征事物的幻想,而关注语词与事物之间的不同表征关系及这些不同表征关系之间的联系,这与考古学陈述分析的外在性是完全吻合的,这种外在性原则使陈述分析弃绝了对事物及其历史内在性根源和本质的追求,而关注其扩散、分配、连接和隔离。在辞转空间中,我们只能追寻语词发展变化的印迹,而永远不可能追溯它们诞生的源头和瞬间;同样,福柯考古学对话语的陈述分析,也摆脱了对陈述诞生瞬间的追寻,而致力于对其累积性(即对它们的应用、实践、转换和改变)的追踪和描述。

质言之,语词在其中转化发展的辞转空间,并非一个具有内在逻辑关系、环环相扣的封闭性的总体,而是一个充斥着由语词与事物不同的表征关系所产生的表征碎片的空间,同样,话语形成也是“对沟壑、空无、空缺、界线和分割的分配”。对陈述的分析,就是去发现它占据的是一个什么样的位置,它与其他陈述之间存在着什么样的位置关系。说到底,陈述层面实际上就是辞转空间,而非结构严谨的、形式化的语法空间。或者,用更为直接的话说,考古学的话语分析是用修辞性话语分析取代结构和形式化的语言分析,其语言学上的理论预设是以语言表征的不完全性为特征的辞转空间,在其中语言是自主地、自治地变化发展的。

在《词与物》中,福柯认为导致近两百年来人文科学陷入失败的“人类学的沉睡”,实际上就是试图将知识的可能性条件建立在人的有限性之上,换言之,是试图超越人的有限性去达致无限的、超越性的知识,试图在人的有限性的流沙之上建立和寻找知识的坚实地基。而福柯考古学通过陈述稀少性所试图揭示的,就是人的有限性。质言之,人的有限性就是语言的有限性,亦即语言的修辞性。对语言修辞性、有限性的盲视使得我们误以为可以达致永恒坚固的真理。正是在对语言修辞性的揭示上,福柯最终回应了尼采关于语言的质问,也应和了尼采在《超道德意义上的真理与谎言》中的断言:真理是“在流水上建构的一座极为复杂的概念的大教堂”。

画家柯特·斯德爱维意因(Curt Stoeving)所绘尼采像

尼采在二十世纪初对修辞和语言的重估,在某种意义上可以说是古希腊智者的修辞传统的当代复兴。他洞察到了辞格的概念与形而上学语言观之间最深层隐蔽的勾结:虽然辞格概念在亚里士多德修辞学中只占据了一个似乎并不重要的位置,但却构成了整个亚里士多德传统语言观的基石,继而成为形而上学哲学大厦的基石。因此尼采早期对辞转的强调,其锋芒所指正是以亚里士多德为代表的形而上学哲学传统;而后期转向对权力和道德谱系的批判,则是对智者关于语言建构力量的认识的进一步思考和践行。在这一点上,福柯与尼采是高度契合的。如果说福柯在考古学时期对辞转空间的强调是对传统语言观和历史观的颠覆和解构——正如福柯所说的,是“批判分析的部分”,其基调是一种“严肃的随意性”,那么,其谱系学时期对权力和知识的生产性运作机制的揭示,则是试图恢复古希腊智者的修辞思想,恢复对语言建构性力量的认识,这就是福柯称其谱系学部分的分析为“快乐的实证性”的原因。

由此观之,语言修辞本质可以说始终是福柯著作和理论的出发点和基础:考古学所揭示的稀少性原则是修辞否定性的一面,而谱系学揭示的则是其肯定性、生产性的一面。但考古学与谱系学并非对立关系,而是相互依存,互为条件的,二者共同揭示了“一种带有根本性的肯定力量的、被强加的稀缺活动”。换言之,二者关系的根本就在于修辞的稀少性——正如尼采所揭示的,辞转才是语言的范式本身。最终,二者呈现出一种“否定性建构”的状态:“[它是]稀缺和肯定,乃至肯定的稀缺,而不是意义连续的丰富,也不是能指的独裁。”

END

本文原载于《外国文学评论》2023年第1期,注释从略。

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

版权所有:中国社会科学院外国文学研究所

联系地址:北京建国门内大街5号中国社会科学院外国文学研究所数字信息室 邮编:100732