美国文学与文化中“白色”的象征意义

编者按

“白色”在美国文学与文化中被赋予独特的象征意义,它不仅指一种生理面貌特征,而且代表一种无标记和无形的文化行为。在以盎格鲁-撒克逊种族和文化为主体的美国社会中,“白色”成为增加美利坚民族认同感的基础,同时也成为特权和地位的象征。“白色”的象征性随着美国的发展而变化,但在美国文学与文化中,WASP(“白人·盎格鲁-撒克逊·新教”)始终具有无可比拟的优越性和特权。对于“白色”的崇尚和对于“非白色”的排斥成为美国社会种族与文化冲突的根源。

作者简介

张立新,1963年出生,南开大学博士,发表该文时为中国民航学院外语系副教授。

莫里森肖像

1970年,托尼·莫里森发表了她的第一部小说《最蓝的眼睛》(The Bluest Eye),小说描写了一个11岁的女孩克拉娣(Claudia)的故事。圣诞节来临,克拉娣收到一个“蓝眼睛、黄头发、粉色皮肤的布娃娃”,而克拉娣的第一个愿望就是把布娃娃撕开并以极大的好奇心来发现这一玩具所象征的东西,“来寻找它被赋予的温情,发现它的美丽和它所代表的希望,来理解整个世界所喜爱它的原因”。[1] 克拉娣不仅对这一“蓝眼睛、黄头发、粉色皮肤的布娃娃”充满了兴趣,而且对于她周围世界中的人们给予像布娃娃那样拥有白色肤色的孩子们的特别关爱的原因困惑不解。这一问题不仅困惑着克拉娣而且困惑着托尼·莫里森。莫里森认为,克拉娣的悲剧不仅仅是她个人的悲剧,而且是整个黑人种族的悲剧,同时也是整个美国的悲剧。在一定程度上,克拉娣的布娃娃代表了一个与克拉娣完全不同的世界。《最蓝的眼睛》是美国作家不断探讨“白色”在美国社会与文化中的象征意义的杰作。

《最蓝的眼睛》书影

“白色”在美国文学与文化中有着特别的含义,它不仅指一种生理面貌特征,而且在美国的发展过程中它被赋予了一种独特的象征性。1993年,美国社会学家路斯·菲兰肯伯格(Ruth Frankenberg)在他的著作《白人女性,种族问题》(White Women,Race Matters)中对美国文学与文化中“白色”所特有的含义作了描述。他认为,“‘白色’象征了一种社会结构上的优势和一种种族的优越性,它(白色)代表了一种视角,白人通过这一视角来审视白人自身,审视别人和社会……‘白色’指一整套没有标记和无形的文化行为。”[2]

1994年,西奥多·艾伦(Theodore Allen)在他的《白人种族的发明》(The Invention of the White Race)一书中也指出,“白色”在美国象征了一种绝对的、独特的社会和文化现象。他认为,当移民从多种族的欧洲进入北美和南非时,通过宪法的认可,他们把自己融入了“白色种族”,但这并非真正意义上的融合。因为,“白色种族,的界线有着很大的模糊性和不确定性,虽然它特指一种固定的种族群体,但很明显,“白色种族”并不包括所有拥有白色皮肤的族群,其中,爱尔兰人就是一个典型的例子。

19世纪中期的政治漫画《山姆大叔的寄宿之家》

由于北美和美国社会不仅在政治上而且在经济和社会各方面都赋予“白色”以许多无形的特权,“白色”象征了一种反映社会权力的难以捉摸的标记。[3] 托尼·莫里森于1992年发表了《黑暗中的游戏:白色和美国文学想象》,在这本书中,她分析了种族等级(racial hierarchy)、种族排斥(racial ex-clusion)、种族脆弱性(racial vulnerability)和种族可利用性(racial availability)等概念对于那些对这些概念表示认同或表示反对并进行探索的人们的影响。她认为,在不同的时期,北美和美国白人主流社会采用了不同方法来维持“白色”在社会中的权威地位。[4]

《黑暗中的游戏:白色和美国文学想象》书影

美国文学与文化中对于“白色”的崇尚、对于白人价值观的重视和对于其他有色人种及其文化的贬低和排斥经历了曲折的演变过程。温思罗普·D.乔丹在《白人高于黑人》(White over Black)一书中对这一过程进行了精彩的论述。他认为,当英国早期移民到达北美时,他们面临着一个陌生的环境和死亡的威胁。营养不良、饥饿、无法抵御的疾病、极端的寒冷和炎热、印第安人的进攻、互相残杀、自杀和恶劣的自然环境,所有这些都对增强早期移民的凝聚力起到了促进作用。而其中基督教教义和白色皮肤成为他们区别于异教徒和其他种族的重要标志。对于“白色”的认同标志着以盎格鲁-撒克逊为主体的白人种族意识的觉醒。随着殖民地的扩展和奴隶制的确立,这种基督教对异教徒、文明对野蛮、白人对非白人的区别显得日益突出。白人不仅在征服异教徒、开化野蛮人和传播基督文明以及在盎格鲁-撒克逊文化的旗帜下夺取北美印第安人的土地上竭尽全力,而且把整个的黑人种族变成自己奴役的对象,并为最终把北美变成一个完全白人的国家进行了不懈的努力。在十八和十九世纪,“白色”成为维护英属殖民地和后来的美利坚合众国的统一、增强美利坚民族的群体认同感的基石。对于“白色”的认同在盎格鲁-撒克逊为主的美利坚民族的形成中起到了举足轻重的作用,因此,“白色”也成为了美利坚民族的共同的文化遗产。可以说,“白色”起到了一种粘合剂的作用,在北美和美国不停接纳其它种族和民族的移民的过程中,它维护了白人移民的团结和北美以及美国社会的稳定性。大卫·罗迪杰认为,在美国社会中,“‘白色’所带来的快感对白人劳动者起到了同劳动报酬一样的效果。这种赋予‘白色’的特别的社会地位和特权对由于劳资关系所引发的纠纷起到了缓冲的作用,它(‘白色特权’)是对白人劳动者的一种心理补偿。”[5] 显然,美国以白人认同感为基础的社会存在着一种典型的双重性,一方面,它设法通过排斥和忽视文化混合的方法来维持白人文化的纯洁性;但另一方面,它又通过不断的文化混合来扩大自己的影响力。在这种社会形态下,“白色”不仅指一种生理特征,它更是一种根植于美国文学与文化中的无形的意识形态。

在美国的发展过程中,许多学者对美国文学与文化中“白色”的象征意义进行了探讨和论述,而进行种族的对比也成为揭示“白色群体”的优越性的重要方法。在英属北美殖民地建立初期,著名学者约翰·史密斯和威廉·布莱福德最早对盎格-撒克逊民族的“白色优越论”进行了描述。在《普利茅斯记事》一书中,威廉·布莱福德详细描写了白人对印第安人的看法:“他们所看到的是美洲广阔和无人居住的大陆的一部分,这儿土地肥沃、很适合人类居住。但是这儿没有文明的人类,只有野蛮和残忍的人出没,他们(印第安人)更像是一群野兽。”[6]

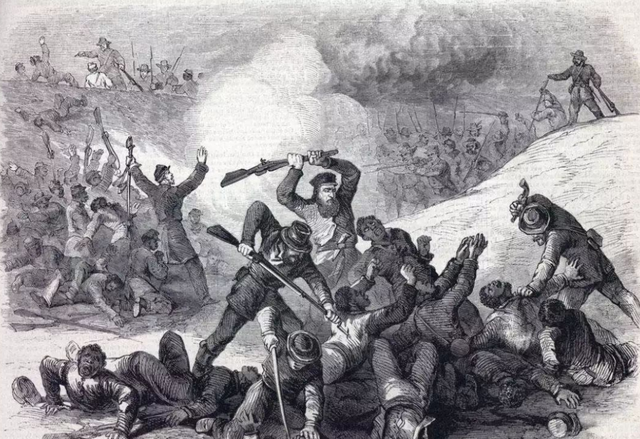

西进运动中,白人屠杀印第安原住民

在把印第安人归类为“野蛮”和“野兽”的同时,白人清教徒把自己归类为同印第安人完全不同的“文明”人,“白色”被认为是“高贵”、“纯洁”和“优美”的象征。科顿·马瑟在大量的布道、日记、演讲和记录中,同样流露出对印第安人的鄙视。在《玛格诺拉》(Magnalia)一书中他把盎格鲁-撒克逊人比作可爱的羔羊而把北美印第安人比作无处不在的野狼。约翰·杰伊写道:“我很高兴地注意到,上帝把一整片的大陆给予了一个完整的民族——这一民族来自同一个祖先、说同一种语言、信仰同一种宗教、赞成同一种政府原则,他们在生活方式和习惯上非常相似。”[7] 本杰明·富兰克林认为,“新世界的纯白人的数量相对较少,所有非裔都是黑色或者黄褐色,亚裔大多数是黄褐色。北美移民(特别是新的移民)大多数也是这样。在欧洲,西班牙人、意大利人、法国人、俄国人和瑞典人属于有色人长相(swarthy complexion),德国人也是如此。而惟有撒克逊人例外,他们同英格兰人一起构成了地球上的主要白人人种。我希望他们的数量会增加。”[8]

在过去一个很长的时期中,白人学者不仅竭尽全力来贬低印第安人,而且恶意丑化黑人的种族和肤色。有人甚至认为,黑人是同人类完全不同的、介于猿、大猩猩和人类之间的并具有同人类极其相似的特征的动物。在美国,有许多贬义的词汇来称呼黑人,黑人被描写成丑陋而低于白人的种族,是一群没有教养、形状怪异、形同动物的群体,在《弗吉尼亚记事》中,托马斯·杰斐逊阐述了他对黑人的看法。他认为,“在理性思维方面,黑人比白人低劣的多……在想象方面,他们是迟钝的、无鉴赏力和反常的。”他说,“黑人,不管本来就是一个独特的种族,还是由于时间和环境而变为一个独特的种族,在肉体和精神上的禀赋都低于白人。”他把产生这个差别的原因归咎于黑人的本性而不是黑人的奴隶地位。[9] 1795年,著名德国生物学家、解剖学家和人类学的鼻祖约翰·弗·布卢门巴赫提出所谓“大生物链”(The Great Chain of Being)理论,在这一理论中,他把黑人放在了仅比猿稍高一点的位置,而把以盎格鲁-撒克逊为主的白人放在了整个生物链的顶层。他认为,“白色”所具有的优越性和“黑色”所具有的低劣性都是固定不变的(fixed)和永恒的(stable)。[10] 在当时的报纸、杂志、绘画、雕塑、戏剧、漫画和其它文学作品中到处充斥着对盎格鲁—撒克逊白色种族的赞美和对有色人种的贬低。托马斯·N·佩奇在其小说《红岩》中把黑人主人公摩西称为“囚笼里的土狼”、“爬虫”、“一种蠕虫”和“一头野兽”。

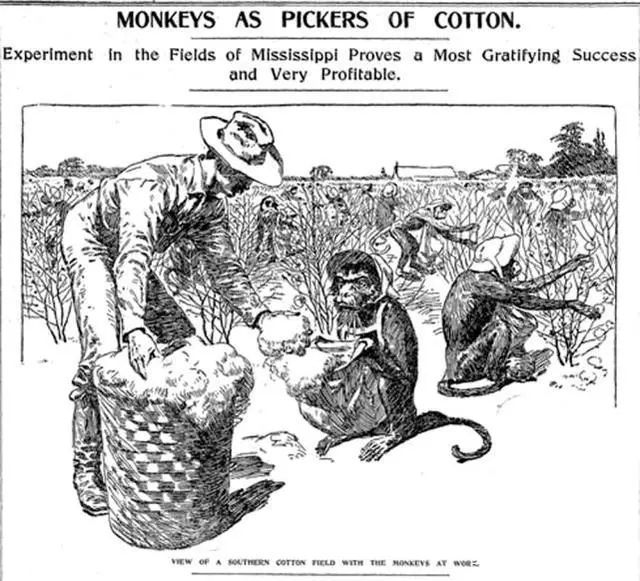

漫画中,采摘棉花的黑奴被丑化为猴子

十九世纪,随着奴隶制在美国南部的确立,“白色”更具有了大家公认的象征性,它涵盖了人类的所有优秀品质:勤劳、虔诚、文明、认知能力和外表的美貌。随着时间的推移,这些象征性超越了时间和地理界限,并在报纸、小说、戏剧、诗歌、歌曲和美术馆中被广为赞颂,最后变成了一种大家默认的、永恒的标准。“白色”就等同于美国,白人(White Anglo-Saxon Protestant“白人·盎格鲁-撒克逊·新教”)的标准也成为美国的标准。在十八和十九世纪初期的美国文学中,所有作家笔下的故事情节和英雄人物几乎都符合这一模式。其中,詹姆斯·菲尼莫·库珀的小说最有代表性。库珀通过大家所熟悉的五部曲塑造了一个在美国乃至全世界都家喻户晓的人物:皮袜子纳蒂·班波·纳蒂·班波是一个精通在森林中生存必需的全套本领和技巧、熟悉印第安人的语言、挚爱大自然、能攻善战的英雄,他代表了一种纯洁、理想、文明、自然和自由的精神。而在小说中,纳蒂·班波多次称自己为“纯白人”(“genuine white”)。[11] 库珀不仅赞颂了以纳蒂·班波为代表的白人男性,而且塑造了许多令人难忘的白人女性形象,他笔下的白人女性大都来自纯粹的盎格鲁-撒克逊种族,同克拉娣的布娃娃一样,她们长着“漂亮的金色头发”和“发亮的蓝色眼睛”,她们天真、善良、诚实、具有典型的维多利亚女性的魅力。其中,艾利斯·门罗是一个几乎集所有优秀品质于一身的白人女性的化身。小说中,库珀还描写了许多法国捕掠者、商人、士兵和其他人物,但他笔下最令人难忘的还是那些具有盎格鲁-撒克逊白色血统的人物。在《最后的莫希干人》的结尾,库珀预言道:“白色的面孔将是大地的主人”。[12]

詹姆斯·菲尼莫·库珀像

当库珀那样的作家在不断地利用他们塑造的人物和主题来赞美盎格鲁-撒克逊种族的时候,十九世纪中后期的美国正在发生着翻天覆地的变化。内战的爆发、奴隶制的废除、大批欧洲和世界各地新的移民的涌入、印第安人的被强制性迁移、工业化的开始、美西战争的爆发、铁路的延伸、人口的频繁流动,所有这些都对WASP的白人国家理念产生了巨大的冲击并促进了美国多元文化和多元种族的融合。它也促使更多的学者开始从文学、艺术、历史、哲学和神学等各个角度对以盎格鲁—撒克逊为主体的“白色”主流文化和其所具有的特权提出了质疑和反思。赫尔曼·麦尔维尔就是其中最著名的一位作家。

自从1851年《莫比·迪克》出版以来,众多的学者从神学、文学、哲学、伦理学、人类学和心理学等不同的角度对其象征意义进行了探讨。文学评论家卡罗林·卡奇尔认为,《莫比·迪克》在很大程度上反映了麦尔维尔对美国社会多元文化主义和多元种族关系的认识。[13] 彼特·诺博科夫在1991年发表的《土著美国人的见证》一书中认为,大白鲸在一定程度上预示着欧洲白人的到来。他认为,捕鲸过程为麦尔维尔提供了一个深入探讨和分析“白色”在美国文学与文化中的涵义的机会。通过大白鲸,麦尔维尔不仅从广义上而且从狭义上揭示了与白色相关的象征意义和“白色”在美国社会以及在人类进化的阶梯中被赋予的社会、政治、经济、文化特权和所代表的种族优越性的事实。作者通过对“裴圭特”(Pequod)号捕鲸船同大白鲸的周旋的描述和对于哲学、历史、艺术和鲸类学的思考,对在欧洲和美国的思想中存在的以盎格鲁-撒克逊为主的“白色种族优胜论”进行了批驳。麦尔维尔对于美国文学与文化中“白色”的象征性的重新解释是对美国社会传统思想的反叛和对美国社会“白色”权威的挑战。

《白鲸》书影

小说主人公以实玛利对于大白鲸的“白色”含义的不停思考实际上也是他对于美国文学与文化中“白色”的神秘性的重新思考和再认识。以实玛利认为,“白色”“除了可以代表所有甜蜜的、荣誉的和崇高的东西之外,在它(“白色”)的象征的深处还潜藏着一种难以捉摸的东西。它在人们灵魂深处所产生的恐惧比鲜红的血腥产生的恐惧还要大。”他又说,“所有一切东西中,大白鲸的白色最使我感到害怕。”以实玛利多次提到他对“白色”的恐惧感,他列举了北极的白熊和热带海洋的白鲨,问道:“是什么使它们(大白鲸)那圆滑的,像雪片一样的白色产生如此强烈的恐惧感呢?”[14]

显然小说中大白鲸白色的不同象征,不论是在神话、神学还是在物质世界中,都受到美国社会文化环境的制约。文学评论家马莎·维克认为,在“大白鲸的白色”中,叙述者一反通常人们对于白色的比喻,把白色描述成一种“可见的不在场之色”,“通过描述‘白色’在美国和其它文化中的象征意义,麦尔维尔设法摧毁了原本有关‘白色’的象征性的陈规老套的解释,并消除了有关(‘白色’)的任何善与恶的含义。他使用了‘无声的空白’(‘dumb blankness’)的矛盾修辞手法来一笔勾销了‘白色’所固有的表示优越性的象征意义。”[15] 通过提供对于“白色”的众多的不同解释,麦尔维尔对任何武断地强加于“白色”的象征意义提出了否定,他暗示,白色并无任何具体含义,“白色”所象征的优越性并不是固有的,它是欧洲和美国社会与文化的特有产物。麦尔维尔多次在小说中有关鲸类学的描写中把鲸类同人类联系起来,他反对只看重人种的表面价值从而把一个种族凌驾于另一种族之上。

与库珀不同的是,在许多场合,麦尔维尔对白人种族之外的其他种族不仅没有表示反感而且还流露出敬慕之情。例如,作者把捕鲸船叫做“裴圭特”号,而“裴圭特”本来指一个已被白人灭亡的印第安部落,而“裴圭特”号最后像这一印第安部落一样走向了毁灭。作者还塑造了一个野人“魁魁格”(Queequeg)的形象,他写道:“这个镇定的野人已经把众生给超度了,他坐在那里,他那十分冷漠的态度证明他天生毫无文明人(白人)的虚伪和甜言蜜语的奸诈”,“这些捕鲸人的行动立即就让他看出了文明人的卑劣与邪恶”,他意识到,“普天之下,就是一个共同和睦的世界,我们这些野人必须帮助这些文明人”。最后,麦尔维尔写道:“不论谁一抬头向他(魁魁格)望去都不免相形见绌,一个白种人站到他前面去,仿佛就是一面向要塞求降的白旗”。[16] 以实玛利与魁魁格交往的过程经历了初次见面——好奇——认识——理解——宽容和最后成为朋友的过程。在故事的结尾,以实玛利不仅在心理上而且在身体上发生了变化。经过文身的以实玛利失去了其纯白的肤色,白色成为他肤色的一部分而不再是他的全部。而且与库珀笔下的纳蒂·班波不同,以实玛利并没有为自己失去纯白的肤色而后悔。他对于魁魁格和以魁魁格为代表的有色人种的态度的变化说明,人们不再沉沦于对以盎格鲁-撒克逊为主的白人文化的崇尚和对其它族裔文化的排斥的取向,这些情节暗示着,作者希望美国社会将以更加宽容的态度来对待多元文化和多元种族的问题。作为“裴圭特”号的惟一幸存者,以实玛利代表了美国的希望所在。

马克·吐温是另一位对美国文学与文化中“白色”的象征性进行思考的作家。同麦尔维尔一样,马克·吐温在作品中也对白人至上主义进行了猛烈的抨击,对“白色”所具有的特权进行了深刻的嘲讽。

马克·吐温像

1884年,在《哈克贝利·芬历险记》中,马克·吐温以哈克贝利·芬充满天真和无邪的眼光来审视美国文学与文化中“白色”的象征性。故事中,在“白色”优越感中长大的哈克贝利·芬很难抵御“白色”所具有特权的诱惑和侵蚀。马克·吐温从一个侧面揭示了白人的傲慢、偏见和白人种族主义对普通人的危害程度。小说中有一处描写哈克向他的姑姑叙述关于一艘汽船发生事故的情况:

“天哪,伤着任何人了吗?”

“没有,只是死了一个黑人。”

“这还算幸运,因为有时确实有人伤亡。”[17]

马克·吐温的描写可谓是画龙点睛,哈克与其姑姑的对话仅仅几句,但根深蒂固的白人至上观念却跃然纸上。在白人种族主义教育和影响下的哈克,以其特有的童心和幼稚从更深的层次折射出了以盎格鲁—撒克逊为中心的“白色”主流文化的排他性和危害性。哈克所接受的教育和他从小的所见所闻使他相信“白色”所具有的无与伦比的优越性,但马克·吐温暗示,哈克与吉姆在木筏上不断漂流的过程也就是哈克不断摆脱“白色”被赋予的荣耀和光环并把黑人重新当作真正意义上的人的过程,也是哈克设法还原“白色”以本来面目的过程。哈克最后冒着下地狱的危险去营救被认为是黑鬼的吉姆,这一举动不仅是对他所接受教育的否定,而且也是对他所接受的社会法律、道德准则的否定,是对传统所赋予的“白色”的象征意义的嘲弄。

十九世纪中后期,随着社会达尔文主义在美国影响的不断深入,许多美国人在社会达尔文主义的“物竞天择,优胜劣汰”和斯宾塞“适者生存,不适者淘汰”的理论中找到了以盎格鲁-撒克逊为主体的白人文化优越性的证据。在美国文学与文化中,“白色”作为特权和优越性的象征意义得到了进一步的加强。1885年,乔塞亚·斯特朗(Josiah Strong)发表了《我们的国家:它的可能的未来与它目前的危机》一书,该书在美国引起了很大的轰动。斯特朗认为:“这个种族(盎格鲁-撒克逊)具有无可比拟的能量……它将会覆盖整个地球。……白色文明是最优秀的,因为我们是最经得起时间考验的种族的后裔……,盎格鲁-撒克逊民族的特点是充满激情、勇敢并富有冒险精神。”[18] 1889年,艾伯·T·贝弗里奇在美国参议院说:“他(上帝)创造了我们,我们(盎格鲁-撒克逊民族)注定要成为世界的主宰者,将给混乱的世界带来秩序,在野蛮和脆弱的种族中建立政府,对他们进行管理。”[19] 1899年,西奥多·罗斯福再一次指出以盎格鲁-撒克逊为代表的“白色”文明所具有的优势,并号召盎格鲁-撒克逊民族担负起拯救世界的责任。[20] 1900年,查尔斯·卡洛尔发表了轰动一时的作品《黑人是野兽》,它标志着白人至上主义的登峰造极。1902年,汤姆·迪克逊发表了著名的小说《豹斑》,在《豹斑》中,作者对“白色”文明给予极高的评价,他把白色人种比作天使,而把黑人比作没有生殖能力的骡子。随着美国政治经济力量的增强和在世界舞台的迅速崛起,以盎格鲁-撒克逊为代表的“白色”主流文化不仅完全主宰了美国社会而且开始在世界范围内产生重要影响。

进入二十世纪,通过新的科学技术、现代化的通讯传媒、报纸、杂志、书籍、大众娱乐等手段,以“白色”为基础的美国主流文化得到前所未有的宣传和强化。“白色”所象征的社会权力和神秘性浸透了美国生活的各个方面。皮格·麦克特史认为,“白色”是进入美国主流社会的万能钥匙,而“白色”的特权包罗万象。“白色”崇拜在把其它种族排斥在美国主流社会之外的同时为白色肤色的人们提供了一个成功的保护伞。但是,我们不能不注意到,美国社会和文化中对于“白色”的崇尚和对于非白色的排斥这一现象本身就具有讽刺意味,因为,它同美国政府关于种族和文化的多元化和多样化的立国思想背道而驰。

二十世纪五十年代以来,美国社会已经发生了深刻的变化,随着多元文化主义的兴起,越来越多的学者对有关“白色”在美国文学与文化中具有的独特地位的研究产生了兴趣,许多作家特别是少数族裔的作家发表了数量惊人的作品对“白色”在美国文学与文化中的象征性进行了探讨。可以肯定地说,“白色”已经不再是当今美国的惟一颜色,尽管不可否认,以WASP(“白人·盎格鲁-撒克逊·新教”)为中心的文化在美国社会中仍然占有举足轻重的地位,美国文学与文化中的这一“白色”神话在未来美国的发展中仍会产生重要的影响。

[1]Toni Morrison,The Bluest Eye,New York:Plume-Penguin,1970,p.20.

[2]Ruth Frankerberg,White Woman,Race Matters:The Social Construction of Whiteness,Minneapolis:University of Minnesota Press,1993,p.1.

[3]Theodore Alien,The Invention of White Race,v.1,Racial Oppression and Social Control,London:Verso,1994,p.22.

[4]Toni Morrison,Playing in the Dark:Whiteness and the American Literary Imagination,New York:Knopt,1992,p.11.

[5]David Roediger,The Wages of Whiteness:Race and the Making of the American Working Class,Boston:Rostledge,1991,p.13.

[6]William Bradford,Plymouth Plantation 1620-1647,New York:Random House,1981,p.26.

[7]Valerie Babb,Whiteness Visible,New York:New York University Press,1998,p.33.

[8]Lenard W.Labaree,The Papers of Benjamin Franklinv,4,New Haven:Yale University Press,1961,pp.225-234.

[9]刘祚昌编译《杰斐逊集》,生活·读书·新知三联书店,1993年,第285页。

[10]Winthrop D.Jordan,White over Black:American Attitude toward the Negro,1550-1812,New York,1977,p.254.

[11][12] James Fenimore Cooper,The Last of the Mohicans,New York:Penguins 1986,p.31,p.350.

[13]Carolyn Karcher,Shadow over the Promised Land:Slavery,Race,and Violence in Melville' Anerica,Boston Range:Louisiana State University Press,1980,pp.4-5.

[14]Herman Melville,Moby-Dick,Edited by Harrison Hayford,Hesshel Parker,and G.Thomas Tanselle,Evanston and Chicago:Northeastern University Press,1988,pp.188-191.

[15]C.f.Valerie Babb,Whiteness Visible,New York:New York University Press,1998,p.99.

[16]麦尔维尔《白鲸》,曹庸译,上海译文出版社,1990年,第71-258页。

[17]Mark Twain,The Adventures of Huckleberry Finn,in Ronald Gottsman ed.,The Norton Anthology of American Literature,New York,1989,p.83.

[18][19][20]C.f.Richard Hofstadter,Social Darwinism in American Thought,Boston:Beaccon Press,1992,pp.177-179.

全文完

原载于《外国文学评论》2002年第1期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注