“我不属于大世界,我属于小世界”:贝克特作品中的自然意象溯源

编者按

本文尝试从贝克特于1930年代思想形成期接触的思想文化网络中,发掘其作品中的石头、泥土等自然意象存在的缘由与意义。本文认为,贝克特在叔本华哲学、佛教、现象学以及现代物理学的影响下,通过在意识世界中保留几种特定的自然意象来展望一种超越人类自然感知的宇宙本体论,这种宇宙本体论不仅解构了唯心主义-唯物主义的二分法,更体现了人类与非人的深度融合。

作者简介

陈畅,女,南京大学英美文学博士,南京大学外国语学院助理研究员,主要研究领域为英美戏剧、比较文学。

在2016年人类纪话语兴起以及近期全球新冠危机的影响下,贝克特研究的关注重点在近年来转向了人与非人的生态关联问题。此前,学界已有关于贝克特与动物、贝克特与自然的研究,但都是零星之作。[1] 自让-米歇尔·拉贝特于2016年出版了《思考吧,猪!在人类边界的贝克特》一书之后[2],布鲁塞尔大学于2019年召开了“贝克特与非人存在”国际会议,并于2020年以特刊形式出版了会议成果[3];2020年,虽然里昂学院拟召开的“贝克特与自然”研讨会因疫情被取消,但国际戏剧联盟贝克特工作组和爱尔兰都柏林圣三一学院分别在线上召开了“生态、环境、可持续性与政治”(“Ecology, Environment, Sustainability and Politics”)和“贝克特与人类纪”(“Samuel Beckett and the Anthropocene”)研讨会。[4]

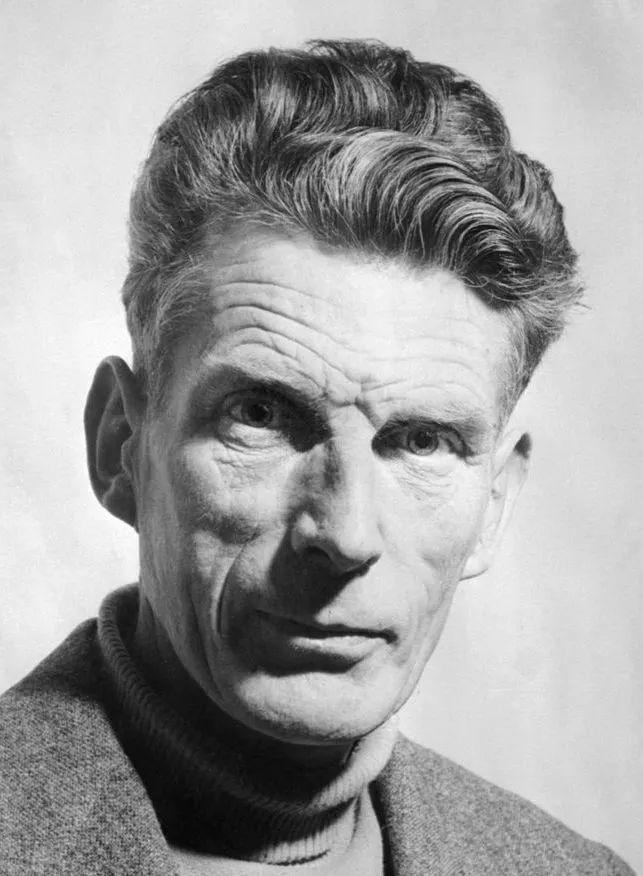

贝克特 (1906—1989)

在不同理论的观照下,生态视角下的贝克特研究共同探讨了贝克特作品中人与非人共生联结的生态关系与本体论,尤其以灾难与末世论为线索,考察贝克特作品中人与自然世界的共同毁灭,以期在生态危机时代为人类敲响警钟。阿曼达·丹尼斯对此总结道:“通过揭示贝克特作品中受非人存在影响的人(以及受人影响的非人存在)——非人存在包括地球、动物、技术及社会系统、身体进程、情感以及无意识,[这些研究]展示了对非人存在的关注如何推动我们更好地理解人类在地球危机中的边界与责任。”[5] 卡尔·莱弗利与克莱尔·费恩伯格合编的论文集也试图论证,荒诞派戏剧中未被挖掘的生态内涵不仅对当下社会具有重要的生态启示,也更有力地挑战了人类中心主义价值观。[6] 这类生态研究路径以当下危机为观照,重新解读经典文学作品,发挥文学的行动力、表演性与事件性,是极为重要的研究范式。[7]

但吊诡的是,生态视角在2016年以前的贝克特研究中一直处于边缘位置。因为不论是贝克特戏剧中的黑暗舞台,还是他对荒芜景观的反复描绘,抑或是其建立于“无”之上的美学与本体论[8],都导致研究者们认为,贝克特旨在以脑海里的文学想象取消现实的物质世界。例如,贝克特研究的重要人物鲁宾·拉比诺维茨于1974年写道,“贝克特以意志、理性与现象学为基础拒绝唯物主义,这与他对唯物主义的美学批判形成了逻辑上的对应”[9];贝克特的出版商和密友约翰·卡尔德也评论说,贝克特“对人类世界及其所处的自然世界有着极端的谴责”[10]。

的确,自贝克特出版第一部长篇小说《莫菲》(Murphy, 1938)起,其作品中的自然世界就时常被人物的脑海世界所取代。《莫菲》的同名主人公总是幻想自己如沙砾一般在黑暗中徜徉,并宣称“我不属于大世界,我属于小世界”[11]。小世界就是脑海里的世界,大世界则是人类所感知到的物质现实,小世界在幻想中对大世界做出超越与抵抗。莫菲似乎正是在替贝克特本人发声:贝克特始终对物质现实保持警惕,他曾夸赞塞尚“似乎前所未有地将风景视作并呈现为由绝对陌异的秩序组成的材料,这种秩序与无论何种形式的人类表达均不相容”[12],他也因此放弃了对大世界的描画,踏上了他赞赏的布拉姆·范费尔德(Bram van Velde)所采取的内在画面之路,探寻反自然主义的幻觉视像[13]。从《莫菲》呈现的由黑暗构成的小世界,到贝克特最后一部电视作品《什么哪里》(Quoi où, 1982)中那三张隐现于灰暗之中的人脸,虚无缥缈的幻象世界贯穿了贝克特的整个创作生涯,且比重越来越大,重要性也越来越凸显。马乔里·佩洛夫因此写道:“歌德那复杂而矛盾的诗作在自然世界中吸收营养……贝克特则将歌德那悠扬的颂歌颠覆……在他这里,脑海(头颅)之外不存在另一个外界(天与地),自然不过如腐肉一般。”[14]

遗憾的是,生态视阈下的贝克特研究致力于探寻其作品中人与自然之关系的蛛丝马迹,却选择性地忽略了贝克特作品中小世界与大世界的对立问题。如果贝克特作品中处于根本地位的小世界的确如研究者所言是对物质现实的放弃,那么生态主义路径的贝克特研究的合法性何在?如若前人的研究不够全面,小世界与大世界其实有着更为复杂的关联,那么这一关联有着怎样的形态?它是否仍旧呈现了人与非人在本体上的联结共生?这些问题都亟待回答。

具体而言,本文首先挖掘贝克特作品中反复出现的几种自然物质——石头、指甲、头发、骨头、泥土与灰尘——与小世界的关联,论证它们如何在继承现代主义文学作品里的宇宙观的同时又对之有所推进,然后在此基础上指出,1930年代贝克特的思想形成期在其中起到了决定性作用。贝克特的《〈梦中〉笔记本》(Dream Notebook)、《〈占星术〉笔记本》(Whoroscope Notebook)、《哲学笔记》(Philosophy Notes)、《德国日记》(German Diaries)、《克莱尔街笔记本》(Clare Street Notebook)等多个笔记本,记录了他在该时期接触和思考的大量哲学与美学理论及作品。在这一时期,贝克特受到了叔本华哲学、佛教、现象学以及现代物理学的影响,因而在《莫菲》中建构了小世界意象。自1940年代完成的《瓦特》(Watt)开始,贝克特作品的美学风格经历了持续的极简化与抽象化[15],但即便如此,在1930年代就已形成的思想基础仍然始终指导着他对美学形式的探索。至1960年代,贝克特作品被认为发生了显著的形式化转向[16],因为自1960年代中期起,贝克特开始塑造“禁闭空间”意象;但他之后仍然回到了1938年出版的《莫菲》,并根据其中已提及的哲学思想阐释其艺术创作的出发点。1967年,他给一位学生回信道:“假如我处在不得不研究自己的作品这一窘境,那么我的出发点会是‘没有什么比无更真实’(Naught is more real than nothing),以及‘在你一无所值之处,你该一无所需’(Ubi nihil vales, ibi nihil velis)。这两句话都已写进了《莫菲》。”[17] 前一句是古希腊哲学家德谟克利特的名言,后一句则出自德国哲学家阿诺德·赫林克斯,它们都点明了“无”对于贝克特思想的重要性。[18] 更重要的是,“无”也是叔本华哲学、佛教、现象学以及现代物理学的核心概念之一。因此,本文将着眼于1930年代曾对贝克特思想形成起到重要作用的思想话语,分析贝克特如何从中发展出了对小世界与大世界的复杂态度,并尝试厘清这一态度与“无”的关联。

本文认为,贝克特之所以建构小世界意象,并非为了将主观心灵与客观物质相对立,而是出于对人类自然感知中的大世界的不信任,故而尝试在小世界中展望一种以“无”为根本特征的、超越人类自然感知的宇宙本体论。这一本体论以人类与非人的深度融合为前提,与大世界既保持距离又有所呼应,展现了贝克特对宇宙物质现实的深刻理解。通过剖析贝克特作品中小世界与大世界的关系,溯源其背后的思想文化网络,本文尝试揭示贝克特作品的创作动机与其本体论中蕴含的生态意义,希望能为贝克特作品发挥现实影响打下更扎实的基础。

贝克特屡次在非虚构作品中通过小世界意象表达自己的艺术观,且曾直接将小世界同石头这种自然物质联系在一起。1948年,他在艺术评论《障碍的画家》(“Peintres de l’empéchement”)中写道:“难以进入的紧邻的一个地方,画在监狱的石头上的监狱,钳闭的艺术。”[19] 这个“画在监狱的石头上的监狱”就是头颅,即小世界。在写于1950年代的《等待戈多》中,幸运儿总是反复念叨“石头”与“头颅”这两个词[20],在1960年代中期的《灭绝者》里,男人女人们被困在一个废墟般寸草不生的圆形建筑中[21],而在1970年代的《败笔8:为了再次摆脱》里,贝克特更是将头颅比作坟墓[22],为1960年代的“禁闭空间”加上了一层无间的绝望感。因此,石头构筑了贝克特的小世界,而石头恰恰又是自然界中的物质存在,是大世界的一部分,这意味着关于石头的文学想象或许是打开小世界与大世界关系的钥匙。

现有研究对贝克特作品中的石头意象已有些许关注。例如,阿克利和直屋森都将石头与心灵相联系,论证石头是想象力、潜意识或灵魂的隐喻。阿克利以贝克特笔记中的一张地质表为例,辩称表格底部的石头实际上是无意识的象征。[23] 直屋森则将石头与莱布尼兹强调“认知与意志”的单子论挂钩,认为石头是单子的原型,是形而上的灵魂。[24] 阿克利和直屋森的阐释确实点明了石头与头颅内的小世界之间的联系,但它们都忽视了一个重要问题,即,从贝克特创作的第一部小说《梦中佳人至庸女》(Dream of Fair to Middling Women)开始,到其最后一篇短篇散文作品《静止的微动》(Stirrings Still),石头都绝不仅仅是心灵的隐喻,而更是与人体一次又一次发生接触与反应的物质性存在。贝克特作品中的许多角色都喜欢坐在石头上,如《那一回》(That Time)乙叙事和丙叙事中的主人公,以及《静止的微动》中的主人公;有的喜欢将石头放在身边,如《结局》(“La Fin”)的叙事者、《莫洛伊》(Molloy)中的莫洛伊,以及《马龙之死》(Malone meurt)中的马龙;其他角色则是在与死亡有关的场景中与石头接触,如《嗯,乔》(Eh, Joe)中“绿衣的那个”[25]、《渐弱》(Cascando)中的莫努和《余烬》(Embers)中的亨利。在这些叙事中,石头总是被反复提及和凸显,但其作用显然与心灵、想象以及无意识无关,而是更多地与死亡和自然相关。也就是说,石头不仅仅是隐喻,它作为物质性的存在与人体、生命之间的密切关系,在贝克特的作品中占有不可否认的地位,因此石头与小世界的关联远比隐喻更加复杂。

贝克特作品中最早与石头发生接触的人物是贝拉夸,这位在但丁《神曲》中并不起眼的小人物,是贝克特第一部长篇小说《梦中佳人至庸女》和早期短篇小说《回声之骨》(“Echo’s Bones”)的主人公。在《神曲》中,贝拉夸停留在炼狱里,以婴儿的姿势蜷坐在一块大石头下,而在《回声之骨》中,贝拉夸变成鬼魂从炼狱返回人间,掘开自己的陵墓后却发现里面的尸体已变成了石头。如果说《神曲》里的贝拉夸以及前文提到的人物还只是触碰着石头,那么在《回声之骨》中,贝拉夸的尸体则直接变成了石头。这一“石化”的情节实际上是在点题“回声之骨”,因为在奥维德的《变形记》中,厄科先是变为骨头,而后骨头最终化为石头,只留下她的声音在山中回响。[26] 因此,不论是贝拉夸还是厄科,虽然他们的尸体都已石化,但却没有完全“死亡”,一个以鬼魂的形式重返人间,一个则以声音的形式留在山谷。在这样的情形下,我们或可认为石头象征着一个非生非死的超自然存在。贝克特作品中还有许多类似于“石化”的角色,它们被形容为像石头一般,虽然活着,却毫无生气,如《余烬》中的亨利、《俄亥俄即兴作》(Ohio Impromptu)中的听者和读者,以及《静之三》(Still 3)中的主人公。尤其值得一提的是小说《看不清道不明》(Mal vu mal dit)中“僵硬得像门农一般”的住在石堆边上的老女人[27],门农是“在底比斯守卫着阿蒙荷太普神殿的两个巨大石像”[28],这是贝克特在《回声之骨》以外又一次指涉希腊神话。

希腊罗马神话中经常出现与“石化”相关的情节。除厄科外,美杜莎与尼俄伯的故事,以及奥维德《变形记》里欧列诺斯和列泰雅的故事,也都围绕石化展开。石化的人失去了生命,但并没有完全死亡,例如尼俄伯被石化后仍一直在流泪。希腊罗马神话里的“石化”打破了人类生死的二分,表示一种神秘的超自然状态,而这一神话想象的根源是米诺斯宗教对石头的信仰。正如露西·古迪森所写,希腊人将“树木和巨石视为通道,它们可以通往神域或是地下世界,通往生前与死后的未知空间,通往神秘”[29]。由此或可推断,贝克特描绘角色与石头接触或“石化”,就是为了呈现一种超越自然现实、时间的神秘状态。

在英国与爱尔兰,无论是水边的鹅卵石还是宏伟的巨石阵,石头在人类生活中随处可见,其中最著名的当属巨石阵。据卡罗琳·马龙与南希·斯通介绍,“根据现代考古学推断,巨石阵可能是结合多种节日仪式建造的,例如与观察太阳和月亮有关的季节性节日。这些仪式可能与有关生死和来世的象征性观念相关”[30]。在爱尔兰长大的贝克特自小就经常玩石头,并有保存石头的习惯。诺尔森在他的贝克特传记中记录道:“[贝克特]将这种兴趣与弗洛伊德的观点相联系,弗洛伊德认为人类会怀念出生前的时期,渴望回到矿物质状态。”[31] 矿物质状态就是成为石头,就是在死亡冲动下达到绝对的停滞与零能量。它既是对出生前的怀念,又是向死亡的驱动,表达了人们对生命的倦怠和对虚无的渴望。贝克特那些“石化”的角色正是因为接近于这种矿物质状态,才变成了停滞但永生的石头,而这也正呼应了前文提及的贝克特以“无”作为自己创作出发点的论述。

英国的巨石阵

然而,贝克特的“石化”角色们并未完全达到零能量的状态,因为他们总还拥有意识,只是这意识已然不再是人类生命的意识,而是寓居于石头之中的意识,它不会随着时间的流逝而消失,而是被困于非生非死的超自然状态中。除了早期的贝拉夸鬼魂,贝克特还在1960年代的《广播剧速写》里刻画了一个既没有出生也无法死去的角色,他是福克斯未出生的双胞胎兄弟,总是在福克斯的体内大喊:“放我出去!在石头里慢慢消失!”[32] 这就是贝克特重新想象的矿物质状态:一个超自然的意识困居在石头中,以非生非死的神秘状态被永恒地禁闭于独特的小世界中。米西娅·埃利亚德认为,神话往往将死者的灵魂与石头融为一体,石头从而是梯子,是传送之门,供生者与死者接触。[33] 这表明超自然的意识寓居于石头之中的这一意象早已存在。因此,在贝克特的作品中,石头不仅是头颅、心灵和意识的隐喻,更是它们存在的场所。贝克特之所以描画以石头为质料的头颅意象,并不只是因为石头是意识的“隐喻”,更是因为人已经变成了石头,其意识已化为非生非死状态下的非人“意识”[34]。贝克特通过石头这一自然意象所要建构的文学世界独具特色,与他对大世界与小世界关系的思考息息相关,这一关系远比物质与心灵的二元对立复杂,且打破了唯心主义与唯物主义的界限。

到了1970年代,石头的意象被再次复杂化,如前所述,在《败笔8:为了再次摆脱》中,贝克特将头颅比作坟墓,但这个坟墓很快变为由尘土覆盖的广阔的荒芜;在1975年的《悬崖》(La Falaise)中,头颅沉入了石头,但石头却很快消失于大片的白色天空中。[35]这说明,除了石头,贝克特还想通过其他自然意象表达小世界的其他特点。

贝克特的作品中还有石头以外的其他几种自然物质反复出现,包括指甲、头发、骨头、泥土与灰尘。特别值得注意的是,这些物质都与人体密切相关:指甲、头发与骨头是人体的一部分,在人死后变成不易腐烂的物质存在;泥土与灰尘则是人死后的归属地。更重要的是,这些自然物质无一例外都从大世界迁移到了小世界,成为非生非死状态下的非人“意识”的寓居场所。

首先以指甲和头发为例。贝克特在两部作品中提及了这两种物质。他首先在《莫洛伊》中写道:“在等待的时候,人们知道自己是死者没有用,因为人们不是死者,还在扭动,头发还在长,指甲在变长,肚肠在排空,殓尸人全都死了。”[36]《是如何》(Comment c’est)中又写道:“不再有蓝色完结了蓝色从来没有过口袋胳膊身体淤泥黑暗头发和指甲还活着所有这一切。”[37] 在这两个例子中,贝克特对头发和指甲的描述指向生长着的人体,如“长”和“活着”等词所示。但是,这种生长又与死亡联系在一起,《是如何》中的“不再有蓝色”就是在暗指死亡。安东尼·科丁格里论证道,在谈到头发和指甲时,“贝克特想到的是德谟克利特,因为德谟克利特观察到‘死亡’之后头发和指甲依旧在生长,这使他相信意识是逐渐消散的”[38]。在德谟克利特看来,“灵魂是物质实体。灵魂的原子不会死亡,而只是从死者身上散开。原子们逐渐消散这一想法,就原子可能的物理行为而言,是有意义的,并且还解释了为什么一些重要的功能——例如头发和指甲的生长——在死亡后仍会持续一段时间”[39]。对德谟克利特的这一指涉表明,贝克特之所以提及指甲与头发,实际上是为了描述一个生死之间的阈限阶段,在此阶段,非生非死状态下的“意识”仍以原子的形式环绕在尸体周围,表现为尸体的指甲和头发的生长。指甲和头发因此起到了和石头一样的作用,即成为一个非生非死的非人“意识”寓居的场所。

同为人体组成部分的骨头在贝克特的作品中也起到了和石头相似的作用。鉴于头颅本身就是骨头,骨头便经常与石头一样,构筑了“意识”寓居的小世界。例如在《马龙之死》中,马龙仿佛化身厄科,说道:“你会说,这一切只是在我的脑子里,我自己似乎也常常觉得我是在一个脑子里,我觉得,这八面,不,这六面围壁便是一副巨大的骨架。”[40] 这表明马龙似乎只是一个在小世界中游荡的“意识”。在《无法称呼的人》(L’Innommable)中,同样的表述再次出现:“有时我想我自己也在一个脑袋里,是恐惧让我这么说的,还有置身安全地方,四面八方被厚厚的骨头裹住的欲望。”[41] 这表明主人公所在的环境被剥夺了所有人类现实的细节,他仅困居于由头骨构成的小世界中。另外,如前所述,在《广播剧速写》里,未出生也不能死亡的双胞胎寓居在石头里,而在贝克特创作于1950年代后期的短篇小说《败笔3:远方一只鸟》(Au loin un oiseau)和《败笔4:出生前我已经放弃了》(“J’ai renoncé avant de naître”)中,同样有一个未出生也不能死亡的“我”停留在一个已经出生了的“他”体内,且这个“我”认为,“他”死后,“我”仍会一直寓居在骨头里:“我将渐渐知道,是他将死去,我么我不死,他将只剩下骨骸,我将在里面。”[42] 骨头在人死后可以继续长久地存在,人体在火化后变成碎骨头与骨灰存留于世。在此,骨头与石头一样,构筑了一个超越人类现实、时间与生死的小世界,非生非死的“我”作为一个非人“意识”以声音的形式飘散在其中。

以上的骨头意象都创作于1950年代中期,它们已十分抽象,而到了1960年代,与骨头相关的小世界意象更是像极了抽象画。和《灭绝者》一样,短篇小说《想象力死去想象吧》(Imagination morte imaginez)中也有一个圆形建筑,贝克特以描述几何图像的方式刻画了它的形态,同时把敲击这个建筑的门发出的声音形容为“骨头在响”,说明这个建筑是由骨头构成的头颅,是想象的小世界。[43] 这个圆形建筑是白色的,从一片“岛屿,水面,苍天,绿地”中突然出现,它超越了人类的自然现实,同时也超越了人类的生死,因为它虽然是“生命终结”的地方,但它里面的两具躯体仍会突然睁开眼睛。[44] 同时,这个圆形建筑内的躯体的姿态、温度和光线都有着精确的、机械的变化规律,这是贝克特为了“远离混沌,进入一个更简单的世界”而想象的一个“不同的宇宙”[45],一个和大世界截然不同的世界,这个圆形建筑因此构成了贝克特在1963年所描述的“容纳混沌的形式”[46]。然而,这个圆形建筑内的小世界并不能永恒地远离混沌,因为从外部看来,它总是一个“消失在白色之中的这一洁白的点”[47],融化在一片空无中,而空无也许只是不可见的混沌。这个头骨内脑海中的小世界因此始终体现着混沌与秩序间的张力,是贝克特以艺术想象抵抗大世界的结果。不难看出,相比于石头,骨头总是更直接地与脑海和想象相关。

在贝克特作品中,时常与“混沌”和“秩序”联系在一起的另一种自然物质是泥土。和石头一样,泥土时常被视为意识的隐喻,且更具体化为还未完全成形的意识,是混沌与绝对秩序之间的中间地带。[48] 但泥土的意象同时也有另外一种意涵,它始终是人们爬行或躺卧的场所,尤其是在小说三部曲即《莫洛伊》、《马龙之死》和《无法称呼的人》中。例如,《莫洛伊》中的莫洛伊和莫兰都逐渐从站立和行走的状态变成爬行状态,最终躺在了泥土里,莫洛伊有“每日想被大地吞没的愿望”[49];马龙创造出来的人物麦克曼也“必须爬着走,一直爬到最近的蔬菜地,依靠青草丛和粗糙的土壤的摩擦力向前爬,或许他一直要爬到荆棘林里”[50];在《无法称呼的人》中,叙述者声称自己“曾经是大旅行家,最后一段时间只得跪在地上,然后一边爬一边滚,而现在只剩下了一个躯壳了”(《无》:70)。

有趣的是,人类学理论提出,人的进化动力并非大脑,而是腿脚,因为当人学会用腿脚行走后,手便被释放出来运用工具,从而激发了大脑的发育。[51] 所以,贝克特作品中爬行的人可以被理解为在渴望人类的倒退,甚至是渴望人类诞生之前的时代,莫洛伊便说:“但即使没有它们,我也会弃绝直立行走,这人类的步态。”[52] 更重要的是,不论是希腊神话中的普罗米修斯造人还是中国神话中的女娲造人,人都是从泥土中诞生出来的,德谟克利特也论证说,泥土是人类的开端[53];因此,可以说贝克特作品中在泥土里爬行的角色向往着人类诞生之前的原初状态[54]。

泥土不仅象征人类向开端的倒退,也象征人类向死亡的迈进。在《圣经》里,泥土总是和灰尘、灰烬一起指涉死亡。例如,《约伯记》(30:19)写道:“神把我扔在淤泥中,我就像尘土和炉灰一般。”《圣经》中的“土房”也意指最终会遁入死亡与灰烬的人体,例如《约伯记》(4:18-20)写道:“主不信靠他的臣仆,并且指他的使者为愚昧;何况那住在土房、根基在尘土里、被囊虫所毁坏的人呢?早晚之间,就被毁灭,永归无有,无人理会。”T.S.艾略特的《东河村》和乔伊斯的《泥土》都将泥土与死亡联系在一起。贝克特也在《嗯,乔》中把《创世记》中的“你本是尘土,仍要归于尘土”(3:19)替换为“汝本是泥土”[55]。

泥土因此体现着生前与死后的阈限界域,贝克特笔下那些在泥土里爬行的角色正是卡在了这里,他们爬行,自说自话,非生非死,在小世界中渴望大世界中的蓝天与光亮。[56] 泥土(mud)在拉丁语中可以用limus表示,而limus不仅是泥土,也有“穿越”的意思,且很可能与拉丁语词limen相关[57],而limen正是英语里“阈限”(liminal)一词的词源[58]。因此,“穿越”和“阈限”的意思本身就内含在泥土一词中。在贝克特的作品里,泥土不仅是阈限,更具体化为生与死之间的阈限;它不仅指涉未成型的意识,更构筑了这个“意识”所在的小世界,同时凸显了这个小世界对人类现实与生死界限的解构。

如前所述,泥土经常与灰尘一同出现在《圣经》里。实际上,灰尘出现在贝克特作品中的次数比其他所有自然物质加起来都多,总共为79次。[59] 灰尘的作用也与前述所有自然物质一样,构筑着人物的小世界。更重要的是,如前文所述,灰尘在贝克特1970年代晚期作品中经常会取代石头,覆没小世界。在《败笔8:为了再次摆脱》中,“单独的头颅在黑暗封闭的场所”的意象渐渐化为灰尘的世界:“头颅最终的场所里里外外空荡黑暗直到突然或者渐渐地这铅灰色的白日刚刚泛白最终凝固。灰天无云灰沙无垠长久荒芜作为开始。细沙如尘啊但昔日星星点点的尘土其实很深吞没了最令人骄傲的纪念碑。”[60] 这说明,如果石头更多地象征着小世界的不可摧毁和对大世界的抵抗,那么灰尘则更多地表现了小世界的末世感,毕竟在核爆炸之后,万物化为灰尘。《终局》(Fin de partie)中,克劳夫便梦想一个被灰尘覆盖的末世:“一个一切都是静悄悄的纹丝不动的世界,每件东西都在它最后的位置上,蒙着最后的灰尘。”[61] 在《那一回》的丙叙事中,主人公的世界也最终只剩下了灰尘:“没有一丝声音只有那熟悉的呼吸声还有正在变色的叶子然后突然就是这尘土整个地方突然就充满了尘土这时你睁开双眼从地板到天花板啥都没有只有灰尘。”[62] 可以说,灰尘不仅影射着核爆炸等生态灾难,同时相比于其他的自然意象,也最能凸显小世界的荒芜。

综上所述,贝克特作品中频繁出现的石头、骨头、泥土和灰尘这几种自然物质,无一例外都不再指涉人类自然感知下的大世界,而是一个超越人类生死的非人“意识”所感知到的小世界,且这一小世界在不同的自然意象中呈现出不同的特征:石头凸显了小世界的禁锢与停滞,骨头建立了小世界与艺术想象的关联,泥土体现了小世界的阈限性,灰尘则展示了小世界的荒芜。

贝克特笔下的人物有的石化,有的只剩骨头,有的爬行于泥土中,有的化为灰尘,他们接近着“矿物质状态”,死去却不能湮灭,求重生又不得,被永远地困顿于生死之间的阈限阶段。此时,他们似乎不再是人,而更像是某种非人存在,一点点失去了他们原有的属于人类的自然感知。罗西·布拉伊多蒂借用德勒兹与瓜塔里的概念,将这个人类在死亡后成为非人存在的过程称为“生成不可感知”,认为大写的生命(Life)与人类生命(life)不同,前者是非人的宇宙之力和能量,在它面前,人类的死亡只是一个渗透性的门槛,人类通过死亡将自己从有限性中解救出来,投入宇宙洪流,投入到大写的生命之中[63]:

我们人类真正渴望的是通过融入这个生成的生殖性流动而消失,这是原子态的个体自我的损耗、消失和瓦解的前提……也可以把这种死亡称作主体的禁欲消解时刻;它同框定男女的非人类力量集合融在一起的时刻,构成了整体意义上的宇宙。我们称其为死亡……最终变成了我们长久以来终将成为的对象:一具虚拟的尸体。[64]

也就是说,渴望回到矿物质状态的人,不仅是在怀念生前或是向往死亡,更是在祈求与宇宙合一。

我们由此可以认为,贝克特作品中的小世界不单纯是人物在脑海中想象出来的意识世界,也是人类在死亡后融入自然世界、融入宇宙洪流,作为非人存在或是“一具虚拟的尸体”所体验到的世界。这个世界由来自大世界的自然物质构成,但却是一个全然不同于人类自然感知下的大世界的界域,它是贝克特想象的非人“意识”所感受到的“整体意义上的宇宙”。从这个意义上讲,小世界突破了人类生命与感知的局限性,反而比大世界更加辽阔。

许多现代主义作家都与贝克特一样,尝试在文学想象中铺展布拉伊多蒂所定义的“生成不可感知”的过程。鲁本·博格将现代主义描述为“哀悼自己死亡能力的生命的寓言”,认为现代主义具有双重特征,即一方面承认生命的有限性,另一方面在哀悼这一有限性时又渴望克服它。现代主义不再将有限性视为纯粹的忧郁或悲哀,而是认为人类的有限性是宇宙生命力的一部分,因此,现代主义通过描写人类与自然生机的融合,突破了人类自身的有限性。[65] 这一观点与布拉伊多蒂的论证极为相似。博格在书中列举了许多例证,这里再以乔伊斯的短篇小说《死者》为例。

在《死者》中,主人公加布里埃尔在得知妻子年轻时曾有位早逝的情人后,站在窗前忧郁地思索起所有的死者和将要死去的人,包括他本人与他的妻子。他发现自己被一种想要拥抱死亡的激情吞噬:“最好在某种激情全盛时期勇敢地进入那另一个世界,切莫随着年龄增长而凄凉地衰败枯萎。”[66] 他钻进被窝,“灵魂已经接近了那个居住着大量死者的领域。他意识到他们扑朔迷离、忽隐忽现的存在,却不能理解。他自己本身也在逐渐消失到一个灰色的无形世界:这个实在的世界本身,这些死者曾一度在这里养育生息的世界,正在渐渐消解和缩小”[67]。这里加布里埃尔的状态与贝克特笔下人物——尤其是莫菲——的状态十分接近,他想象的灰色无形世界与实在的世界本身已是两个界域,两者分别对应贝克特作品中的小世界与大世界。但加布里埃尔很快就回到了大世界,在故事结尾,自然的生命力笼罩着加布里埃尔:“他听着雪花隐隐约约地飘落,灵魂慢慢眩晕,雪花穿过宇宙轻轻地落下,就像他们的结局似的,落到所有的生者和死者身上。”[68] 加布里埃尔的灵魂在雪花中眩晕,自我与自然融为一体,他存在的有限性和他微不足道的力量消散于宇宙那压倒一切的生命力中。

与企图用技术手段永远保留人类意识的超人类主义相比,现代主义对人类有限性的克服恰恰以人类在自然与宇宙中的不断消亡为前提,反映了一种宇宙本体论。贝克特的作品显然延续了这种现代主义宇宙观,描画了人类在宇宙中的消弭,但他向前更迈进了一步。在乔伊斯的叙事里,雪、天空、海洋等明亮、流动而富于生机的自然意象构成了人类感知的大世界,人类渴望融入大世界,超越自身;但在贝克特的作品里,生机盎然的大世界已遥不可及,河流、田野、蓝天等富于生机的自然意象大多以回忆的怀旧形式出现。例如,在《无法称呼的人》中,叙事者渴望着自然中的大海与河流,他怀疑它们是他的记忆,同时也明白他再也回不去了:“我要是能够感觉到一个场所就好了,我试验过,这从来就不是我的场所,我窗户下面的大海,比我的窗户还高,还有这条小船,你想起这条小船了,还有这河流,还有这海湾,我很清楚我曾经有过回忆,遗憾的是它们现在不在我身上了。”(《无》:206)在贝克特之后的作品中,大世界的比重会越来越小,而停滞的石头、泥土与灰尘等自然意象构筑的、象征着生死阈限的小世界则比重越来越大。可以说,贝克特的作品虽然延续了现代主义文学的宇宙观,却以独特的小世界意象对之进行了改造。那么,这一改造背后的逻辑依据是什么?贝克特究竟何以发展出他标签式的小世界意象?这就需要回到贝克特的思想形成期,并从中寻找建构小世界意象的思想来源。

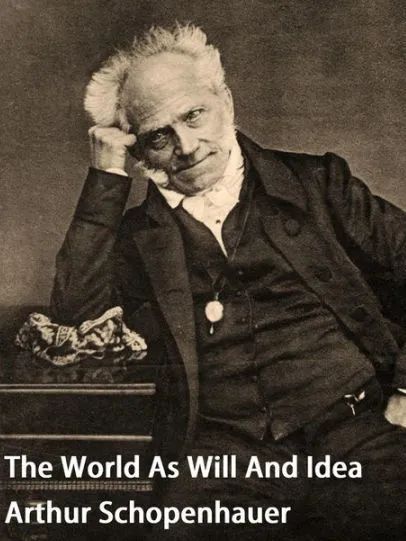

贝克特小世界意象的形成首先受到了叔本华哲学的影响,他从叔本华的著作中汲取营养,同时又有所超越。贝克特曾亲口承认,对他来说叔本华是最重要的思想家之一。[69] 在大量阅读哲学著作的十年间——1928至1938年,叔本华的哲学思想对贝克特的美学观与世界观起到了重要的塑造作用。[70] 贝克特研究往往关注叔本华的悲观主义在伦理学方面对作家的影响,叔本华对贝克特作品中小世界意象的启发一直鲜有论述;而且,事实上,贝克特对大世界的否定也与叔本华息息相关。在《作为意志和表象的世界》第一卷中,叔本华区分了作为意志的世界和作为表象的世界,前者是自在之物(thing-in-itself),而后者是自为之物(thing-for-itself)。自为之物仅是自在之物的表象,是主体对自在之物的体验:“意志本身是自在的,既不同于它的现象,又不同于现象的形式,不在时间和空间之内,因而由时间空间制约的杂多性既不属于意志,也不直接属于其客体化的级别,而只属于它的现象。”[71] 也就是说,自在之物的表象实际上是意志的客体化表现。

叔本华《作为意志与表象的世界》封皮

这一意志与表象的区分可以说与贝克特小世界和大世界的区分异曲同工:贝克特的小世界与意志世界一样自在且不受时空限制,而大世界则与现象世界一样杂乱且仅停留于表象。叔本华认为,意志的客体化有不同的级别,每一个级别又对应不同的现象。他以自然界为例,无机自然界中的自然力是最低级别的客体化,它对应着无机自然界中的各类自然现象,而有机自然界动植物的生态法则则高出一个级别,对应着动植物的各类生长进化现象。[72] 这就是说,我们所感知的自然世界,即大世界,或是贝克特所认为的与任何形式的人类表达都不相容的客体世界,仅仅是超越生与死、时间和空间的意志的表象。自然现象作为表象不断流变,但意志是永恒的,它决定着包括人类在内的自然界的生与死。表象世界仅是幻觉,必须拨开这层迷雾才能看到意志所构成的真实世界。不难看出,叔本华的这一观点与贝克特对大世界的抵抗关联颇深。

有趣的是,叔本华并不将所有的自然现象和物质都视为表象,正如贝克特在小世界中保留了灰尘,叔本华也将灰尘视为不朽意志的表征。《作为意志和表象的世界》第二卷对第一卷的内容做了补充,一方面继续论证包括人类在内的自然界的流变,另一方面也指出了这一流变所蕴含的恒常。叔本华认为,死亡是自然界流变的重要体现,但是人死后成为灰尘,灰尘则可以继续转化为自然界中的各类存在,灰尘于是体现了人不可摧毁、不可泯灭的内核。[73] 叔本华认同《圣经》的观点,即灰尘是生命的起源,并相信不朽的“灰尘通过它令人震惊的强度,将表现出一种力……它可以自主地构成植物和动物,它神秘的子宫中可以发展出生命”,因此,灰尘“这无形的物质,这经验世界的基础,从来不会被独立地感知到,但被认为是永久存在的,是自在之物即意志的直接反映,是它整体的显现”(see World: 472)。灰尘是众多生物与物质的构成元素,它在叔本华眼中已不再是意志某一个级别的客体化,而是意志在所有表象中的直接反映,灰尘成了意志世界的象征(see World: 313)。换言之,虽然大世界被叔本华视为幻觉,但来自大世界的灰尘作为意志的映像仍然得到了肯定。因此,我们可以考虑这样一种可能性:贝克特是在叔本华的影响下,以灰尘构筑了小世界,并视之为与大世界全然不同的两种界域。同时,如果对叔本华来说,只有灰尘最能反映世界的真实形态即意志,那么当贝克特将小世界描述为只剩下尘埃时,也可以被理解为是在尝试接近宇宙的神秘本质。这样看来,对大世界的放弃,不仅仅是心灵或意识对物质现实的超越,更关乎宇宙本体的样貌,即这个世界的本质究竟如何,或者说,人类视阈之外的、超越人类生死的世界究竟是什么样子。

同时,叔本华也认为,意志在自然界中总是表现为抢夺与争斗。他在《作为意志和表象的世界》第一卷中写道:“这冲突争夺自身就只是对于意志有本质的重要性的自我分裂的外现。”[74] 不论是无机自然界里自然力的运作,有机自然界里动植物的相互掠夺,还是人类对自然的主宰欲望,都是意志的显现。但值得注意的是,叔本华很快便否定了意志及其主导的争夺的欲望,虽然他在第一卷中明确将意志等同于自在之物,但在其后续的著作中,自在之物获得了意志以外的其他方面的性质,且与神秘体验相关。[75] 在1851年的《附录与补遗》中,叔本华论证道,如果一个人可以通过审美和禁欲而否定意志,他就可以达到“相对的虚无”,在这种“无”的神秘状态中,一切都清澈而澄明。[76] 如前所述,贝克特也将“无”看作自己创作的出发点。除了引用德谟克利特与赫林克斯关于“无”的论述,他从1930年代起就明确表达了他自己基于“无”的本体论的美学理念。《近年爱尔兰诗歌》(“Recent Irish Poetry”, 1934)和《障碍的画家》这两篇评论,便阐述了艺术家主体与客体世界间的关系[77];主体与客体之间存在巨大的断裂与鸿沟,而艺术家的责任正是去呈现这一断裂与鸿沟,他称之为“无人之地、赫勒斯滂甚至真空”[78]。贝克特以“无”构建的美学理念在以下陈述中表现得最为明显:“没有表达的对象,没有表达的工具,没有表达的角度,没有表达的力量,没有表达的欲望,只有表达的义务。”[79] 可以看出,贝克特虽然没有直接提到叔本华的“相对的虚无”概念,但二人对意志的放弃、对虚无的审美体验的强调,毋庸置疑存在亲缘性。马克·尼克松认为,在这一方面,“可以推断叔本华是贝克特的沉默主义的根源”[80]。

但是,如果贝克特与叔本华一样不仅否定了大世界,更尝试追求虚无,那么他的小世界意象为何又保留了石头、泥土、灰尘等自然物质?这些物质与“无”之间具有怎样的关系?贝克特研究者在谈到其以“无”为旨归的美学观时,大多从语言、表达、伦理以及主体性等角度出发。例如,按照肖恩·韦勒的理解,德谟克利特与赫林克斯的两句话分别在感知与伦理方面证明了“无”在贝克特作品中的最高地位。[81] 但是,叔本华与贝克特之间的相通性证明,“无”与贝克特小世界、大世界的关系不容忽视。实际上,进一步深入贝克特所处的思想及知识网络,我们可以发现,另外还有两个思想流派为贝克特勾连起了“无”、小世界与大世界,它们分别是东方的佛教与欧洲的现象学运动。

莫伊拉·尼科尔斯认为,叔本华后期关于“相对的虚无”的观念是在佛教的影响下形成的。[82]《作为意志和表象的世界》第二卷直接将佛教的涅槃与意志的否定相联系,论证“相对的虚无”是一种神秘状态下的救赎(see World: 508)。在贝克特思想形成的1930年代,欧洲对佛教的论述大多把佛教视为一种理性的哲学思想。[83] 在第一批从理性与哲学的角度讨论佛教的学者中,叔本华最为有名,但他并不是贝克特与佛教之间的唯一桥梁。贝克特巴黎家中的图书馆中有一本不太知名的德国哲学家奥尔加·普鲁马赫的著作《历史与当代的悲观主义》,贝克特就其中的佛教部分所做的笔记证明他对佛教有不少了解。[84] 普鲁马赫在书中将佛教的根本宗旨总结为“世界不存在,因为它诞生于无”[85]:“不存在”(Nichtsein)指涉虚妄与不真实,而“无”(Nichts)则是绝对的感知的虚无。普鲁马赫对佛教的这一总结与叔本华一脉相承,两人都认为人类感知的大世界是虚幻的,而其背后的虚无才是世界的真实本质和通往救赎的真实路径。[86]

叔本华与佛教

佛教的这一观念对贝克特的影响有迹可循。首先,佛教里将不存在/幻觉称为“摩耶的面纱”(the Veil of Maya),认为将其揭开才能显示世界的真面目,而根据休勒和尼克松的说法,“在《克莱尔街笔记本》中,贝克特将叔本华(从佛教借来的)‘摩耶的面纱’的概念更改为‘面纱’或‘希望之膜’(Hoffnungsschleier),可以将其揭开,但只能短暂地揭开,因为眼睛只能短暂地忍受这种无情的光”[87]。这一揭开虚妄以达到真实的观念也让人立刻联想到贝克特的著名论述:“既然我们没法即刻就把语言铲除干净,那么对于能使其声名狼藉的事情,我们至少应该无事不做。给语言钻上一个又一个窟窿,直到潜伏在语言背后的事物——无论是有物还是空无——开始渗透出来;我无法想象当今的作家还能有更高的目标。”[88] 贝克特认为,作家必须揭开语言的面纱,以达到其背后的真实,这与普鲁马赫和叔本华对佛教真谛的描述非常相似。

贝克特的作品也会若隐若现地指涉佛教。早在其出版的第一部长篇小说《莫菲》中,贝克特就重点刻画了一段类似于佛教禅定的体验。莫菲喜欢把自己绑在摇椅上,拒大世界于门外,在缓缓的摇摆中沉入自己的小世界中,这可以说和佛教旨在超越虚妄现实、在冥想中达到绝对自由的禅定状态非常相似。在小世界中,莫菲将经历“三个各具特性的区域:光明区、半光明区和黑暗区”(《莫》:118)。第一个由光组成的区域仍存在与现实世界平行的物理形式,但是这些形式可以重新排列;在第二个半光半暗的区域中,物理形式不再与现实平行,而是服从于沉思的主体的任意安排;而由黑暗构成的第三个区域则“既无成分亦无状态,只有形式在形成……除了混乱和混乱的纯粹形式,就一无所有了”(《莫》:119)。有趣的是,莫菲小世界的三个区域与佛教宇宙的三界,即欲界、色界和无色界,虽然不能一一对应,却也非常接近。欲界是由感官欲望主宰的世俗界域,只有通过禅定超越欲界,才能达到色界与无色界。所以,莫菲的大世界就是欲界,他在冥想/禅定中超越了欲界,进入了作为小世界的色界与无色界。色界摆脱了欲望的纠葛,但仍保留物质形式,似乎对应着莫菲小世界中的第一和第二个区域。特别值得注意的是,贝克特认为莫菲小世界的第二个区域里充斥着“贝拉夸的极乐”(《莫》:119),即,莫菲像贝拉夸一样,放弃了所有的欲望与意志,而这正是在禅定中超越欲界而进入色界的主要标志。无色界则是无欲无形的最高境界,被进一步分为四层:第一,空无边处天;第二,识无边处天;第三,无所有处天;第四,非想非非想处天。莫菲小世界的第三个区域与无色界的前两层一样有无限的空间与无限的意识,但它并非完全无形,而是存在形式上的混乱,所以并没能达到无色界的第三层“无所有处天”的空无一物,更别说第四层完全脱离意识的境界了。[89]

但莫菲在随后与恩东先生下棋时从恩东先生的眼神里进入了“无所有处天”。贝克特将莫菲的这次感知体验直接定义为“无”,他这样描写道:

莫菲开始看到虚无[90],看到无色的色彩,那是有生以来如此少有的盛宴,是被感知而非感知(权且滥用一个细微的差别)的缺场。其他感官也趋于平静,这是始料不及的快乐。不是感官搁置的麻木的平静,而是实在之物让位于或者添加到“虚空”时降临的积极的平静……那被人恰如其分地称作“虚无”的“唯一”,轮班和间歇的轮子却停下了。(《莫》:262)

在这段描述中,贝克特的许多用词明显指涉了佛教,例如“轮子”与“平静”,但最重要的概念无疑是“无”。达米安·基翁在他的《佛教简介》一书中就直接把无色界的第三层“无所有处天”翻译为“nothingness”[91],即“无”,它代表着物质和内心的完全空无,与莫菲对“无”的感知、叔本华的“相对的虚无”概念以及普鲁马赫论述的“感知上的无”一样传达了同样的讯息:要想抵达真实,便需要放弃对虚妄的大世界的感知,追寻其背后的“无”。

佛教之外,另一个兴盛于1930年代的思想运动,也对贝克特追求虚无的小世界意象产生了重要影响,那就是埃德蒙·胡塞尔所开启的现象学运动。胡塞尔虽然以严密的科学理性主义著称,但却出乎意料地与佛教有过对话,且这一对话对我们理解贝克特小世界与大世界的关系有着关键意义。胡塞尔早年从叔本华那里获得了有关佛教的信息,并于1925年就卡尔·欧根·纽曼对佛教经文的翻译发表了一篇评论,指出佛教是“超越论的”(transcendental)而不是“超越的”(transcendent),因为“其视野与实践都是纯粹向内的”,而非指向某一个超越的外在的神灵。[92] 一年后,胡塞尔又写了一篇题为《苏格拉底-佛陀》的手稿,进一步阐明了佛教与他自己的超越论现象学之间的相似之处:首先,佛教的唯识(Cittamatra)与超越论还原都研究内在心灵或意识的结构与活动;其次,佛教的无境(anartha)和现象学的悬置都否认与放弃外部世界。[93] 因此,佛教和胡塞尔的现象学都旨在超越自然态度、自然生活和自然世界,以便从小世界中达到真理。正如我们先前所论证的,这当然也是贝克特所追求的目标。

贝克特很有可能是通过现象学运动的另一位重要人物萨特而对胡塞尔有所了解。[94] 早年的萨特学习了胡塞尔的《观念I》后,以此为起点开始了他自己的现象学研究,并进一步将胡塞尔的超越论现象学推向了“无”,这很可能为贝克特提供了思想资源。萨特认为意识的结构是敞开的,是超越与自由,所以它本质上是“无”,这一“无”是对自身存在的否定。[95] 意识不仅虚无化自身,也虚无化外在世界,“无”是自在的意识与外在的世界之间的无人之地。贝克特曾接触过萨特的这一思想,他仔细阅读过萨特的《想象》[96],并在1938年给麦克格雷维写信道:“我读了萨特的《恶心》,我觉得写得非常好。”[97] 费德尔曼认为,“贝克特对《恶心》的称赞,主要源于他对主客断裂和无人之地的认识,这一认识也是胡塞尔现象学的核心,是贝克特从写作开始就一直在探寻的问题”[98]。

但需要指出的是,佛教与超越论现象学之间仍存在根本差别,且这一差别直接反映了贝克特小世界与“无”之间的复杂关系。尽管佛教和超越论现象学都于内在的质疑中否定了大世界,但佛教专注于对澄明的存在的认识和对“无”的体验,超越论现象学则着眼于一个纯粹意识的结构与功能,且这个纯粹意识是剥离了自然态度的确定性存在。[99] 也就是说,与佛教放弃所有感知与意志相比,超越论现象学仍旧保留着意识的结构与内容,它们构成了意向性[100],也构成了一个绝对存在[101],而“无”只是这个绝对存在用以超越自身的方式。

佛教与现象学在贝克特身上都留下了痕迹,两者的相似与冲突也造成了贝克特对小世界的复杂矛盾的态度。贝克特虽然与佛教和叔本华一样追寻感知上的彻底虚无,但现象学无疑也对他产生了影响:其作品中一直残存着一个无法消失的意识,如本文第一节所述,一个非生非死状态下的意识总是回荡在小世界中。在《无法称呼的人》里,这个意识在沉默与呢喃中反复纠结:“必须继续下去,我不能继续,我将继续。”(《无》:237)然而,这个意识与胡塞尔论证的“纯粹意识”又有所不同。纯粹意识是科学理性分析的结果,是在质疑与还原中抵达的自明的确定性,而贝克特作品中的“声音”却无法停止还原,无法停止质疑自身,无法得出确定的结论。这样看来,贝克特一方面渴望佛教和叔本华哲学放弃大世界的结果,渴望在小世界中感受纯粹的虚无;但另一方面他也保留了一个不断怀疑的意识,使得虚无无法真正到达。他与佛教和超越论现象学都既存在关联,又保持了距离,他既不相信科学理性,也不相信“无”的救赎。

的确,莫菲对“无”的感知是贝克特作品中唯一积极的、愉悦的、类似禅定的体验,在小说《瓦特》中,“无”成为恐惧的对象。然而,不论是《莫菲》还是《瓦特》,它们都呈现出了“有”与“无”之间的张力,莫菲看到虚无后很快渴望回到现实,瓦特则始终困惑于语言究竟是否可以把握住“无”。从小说三部曲开始,这一张力在贝克特“简化的意图”中虽然被剥离了写实细节,越来越抽象化,但也始终是核心思想。[102] 例如,在《无法称呼的人》中,“无”是人物渴望但永远无法抵达的状态;在1970年代的《非此非彼》(Neither)中,贝克特依然写道:“徘徊在阴影中从里到外的阴影用非此非彼的方式从不可穿透的自我到不可穿透的非我如果在两个明亮的避难所之间门一旦靠近便缓缓关上,一旦分开便又缓缓打开。”[103] 而贝克特的最后一部散文作品《向着更糟去呀》(Worstward Ho)中仍旧保留了类似的描述:“一切侵蚀而至成为乌有。永远不会成为乌有。”[104] 因此,作为艺术表达的核心贯穿了贝克特艺术生涯的,似乎不仅仅是“无”,更是无法抵达的“无”。正如鲍克萨尔所总结的那样:“可以说,形式与无形、有与无之间的关系问题是1950年代至今学者们讨论贝克特作品的核心问题。”[105] 佛教与叔本华哲学信仰“无”,现象学论证绝对的“存在”,而贝克特却在“无”与“存在”之间反复徘徊。“无”不可抵达,“存在”也不可抵达,“无”与“存在”都不是贝克特的终极现实,“无”与“存在”间的反复徘徊才是。

因此,叔本华哲学、佛教与现象学分别向贝克特呈现了“无”与“存在”,但贝克特却对两者都保持着怀疑态度,始终在“有”与“无”之间徘徊。但同时,贝克特1930年代的阅读笔记则表明,他曾接触过现代科学和道家对“有”、“无”关系的论述,它们也有可能影响了贝克特对“有”与“无”关系的看法。进一步的研究可以发现,它们是以与叔本华哲学、佛教与现象学截然不同的方式产生影响的,且这一方式与自然意象的关系更为密切。

如前所述,贝克特曾提示德谟克利特的名言“没有什么比无更真实”可以是考察其作品的出发点。虽然影响了贝克特的叔本华哲学、佛教与现象学都较少涉及对物质与自然现实的讨论,但鉴于德谟克利特是古希腊著名的唯物主义者,自然、物质与“无”的关系在贝克特作品中的分量仍不容忽视。德谟克利特认为,宇宙中所有的事物都由不可分割的原子构成,而原子之所以能够运动,是因为还存在可以为原子让路的“虚空”(nothing)[106],虚空和原子同样真实,是构成我们所感知的宇宙的两个基本元素,这就是为什么德谟克利特说“没有什么比无更真实”的原因。因此,物质与“无”的关系对贝克特来说是极为重要的问题。关于德谟克利特对贝克特的影响,现有研究主要从德谟克利特的感知理论入手[107],但这一视角忽略了感知理论中的宇宙本体论维度。曾有贝克特研究者认为,“正如贝克特提醒我们的那样,他不是哲学家。他不关心宇宙论——不论是德谟克利特还是其他人的宇宙论——因为在他看来,宇宙就是一团糟”[108]。这一想法有失偏颇,因为德谟克利特作为一个彻头彻尾的唯物主义者,其感知理论本身就是由其原子论宇宙观所决定的。再者,贝克特《〈梦中〉笔记本》有一个条目写着“空间的空无性”[109],记录了詹姆士·金斯在《我们的宇宙》中对恒星之间的巨大空间的论述[110]。同时,贝克特还从亨利·庞加莱的《科学论》里读到过原子是无限小的恒星。[111] 因此,贝克特绝非对宇宙论漠不关心。

贝克特对大世界与小世界的区分其实就与德谟克利特的原子论宇宙观密切相关。例如,在《无所谓的文本》(Textes pour rien)的最后一篇中,贝克特曾明确指出,大世界与小世界存在原子构成方面的区别:“但是,这不涉及别的地方,这谈的是这儿,啊它终于在这儿了,它还在这儿,必须从这儿出去,去别的地方,那儿时间过去,原子集合,有一小会儿,它也许从那儿来,它有时候说它大概是从那儿来,为了可以谈论那么多的空想。”[112] “这儿”即小世界,“那儿”是大世界。在贝克特眼里,大世界是一个由无限且自主的原子构成的物质世界,小世界却不是。

那么,小世界是怎样的呢?它与原子又有怎样的关系?如前所述,贝克特的小世界有时在石头内部,而德谟克利特正是用石头做比喻介绍了原子论:一个人可以无数次地切割石头,直到最小的一块石头再也不可分割为止,那它就是原子。这是否意味着小世界也在原子内部呢?虽然德谟克利特认为原子不可分割,但现代物理学早已发现了原子内部的亚原子结构,且贝克特的作品对亚原子宇宙也时有指涉。他在小说《梦中佳人至庸女》中写道:

我想到[贝多芬]早年的那些曲子,在音乐述句的躯体里插入分裂的标点,犹犹豫豫,连贯性四分五裂,连续性贱入地狱[113],因为连续性的各个单元已经放弃了团结,各行其是,分崩离析,音符四处飞散,一场电子的暴风雪……我想到最终不可预见的、威胁着要四分五裂的原子,原子的左翼正紧锣密鼓地谋划着要往物理统计学家的眼睛里啐上一口痰,它们将发起一次人多势众的可恶的冒犯,袭击他那为不可分割性树立的阵亡纪念碑。[114]

在贝拉夸看来,贝多芬的音乐是一个随时都要在电子的呼啸中崩溃的原子,但这个原子得以以某种方式保持着自身,在令人难以置信的张力与和谐中共存。这段内容显示,贝克特所理解的亚原子宇宙的主要特点是混乱和非连续性。现有涉及贝克特对现代物理学兴趣的研究也的确主要围绕量子混乱、随机与非连续性的特征展开[115],但这些开创性研究并不详尽,因为它们均不涉及亚原子宇宙与“无”的关系问题。事实上,除了上述引文,贝克特还曾在《1937年的德文信》(“German Letter of 1937”)中谈到贝多芬的音乐:“像贝多芬《第七交响曲》的声音表层被巨大的停顿撕裂那样,这样经过整页整页的空白,我们就什么都感知不到,只有音轨悬浮在令人目眩的高度,将沉默的无底深渊连接起来。”[116] 这段话说明,《梦中佳人至庸女》对贝多芬亚原子宇宙般的音轨的描述所要传达的重点并非混乱与非连续性,而是导致非连续性的“分裂的标点”,即沉默的深渊和巨大的虚空。

实际上,无论是量子理论还是相对论,都十分重视“无”这个问题。[117] 由于“无”是贝克特关键的思想和创作理念,贝克特似乎特别关注涉及“无”的现代物理学知识,例如上面提及的《〈梦中〉笔记本》的“空间的空无性”条目。物理学家基辛·摩尔雅尼也曾在他的文章《多体问题》中叙述了与贝克特在1960年代末对量子力学研究的讨论,贝克特对摩尔雅尼的激子研究很感兴趣。按照摩尔雅尼的解释,激子是由电子-空穴对形成的复合体,“当光子撞击固体内的电子,电子会离开原有的位置,达到更高的能量状态,于是原有的位置会留下一个带正电的‘空洞’,而带负电的电子又会与之相互作用,构成激子”[118]。这个“空洞”让人立刻联想到贝多芬音乐里的停顿和沉默,它不仅仅是一个“无”,也始终是亚原子宇宙里有着重要位置的构成部分。所以,现代物理学如何在“无”与物质存在的关系层面塑造了贝克特的艺术视野,值得进一步分析。

德谟克利特认为,物质与“无”同样真实且共存,但在现代物理学中,物质与“无”不仅共存,且是可以同时存在的同一种状态。虽然在德谟克利特那里,物质存在与“无”被认为是不同的实体,可量子理论和相对论却提出,在亚原子宇宙里,存在与“无”之间的区别消失了。诸如“波粒二象性”等发现迫使科学家们重新认识粒子的本质,不再将粒子视为可以从外部观察其时空运动的实体,而是将它视作概率波,这种概率波表示粒子只是有存在于某些位置的倾向,但我们无法同时精确地识别粒子的位置与动能,这就是海森堡的不确定性原理。因此,在量子世界中,不再存在像德谟克利特所认为的原子那样的实体,而只有量子的可能性,“表现为一种介于存在与不存在之间的奇特的物理实在”,“既不存在于确定的位置上,又不是不存在”,“既不改变自己的位置,又不保持静止”。[119] 这便解构了物质存在与“无”之间的对立。

波粒二象性

《〈占星术〉笔记本》证明贝克特在1930年代仔细阅读过庞加莱的《科学论》,特别是其中关于海森堡不确定性的介绍,更重要的是,海森堡不确定性原理与贝克特对小世界的描述相当吻合,在贝克特1950年代创作的小说三部曲中,这一点尤为明显。《马龙之死》中,马龙便这样叙述自己的小世界:

有一股气体在里面运转,我可以这么说,当一切安静下来时,我听到它在四周的墙壁上撞来撞去,被墙壁自然地弹回来。于是,在中央的什么地方它又重新形成,构成另外的潮流,组织另外的进攻,然后又重新解体,这微弱的气体运动的声音无疑就是产生于此,这就是我的寂静……脑腔里是真空吗?[120]

贝克特对马龙小世界的描述包含了多个指涉物理现象的词汇,即气体运动(aerial surf)、真空(vacuum)与漩涡(eddy)。贝克特对语言和词汇的使用一向仔细周密、一丝不苟,结合他先前对现代物理学的直接引用,我们无法忽视这样一个可能性:贝克特之所以在此段集中使用物理学相关词汇,目的或是在暗指物理现象。其次,文中的“潮流”一词的法语原文是“vague”,英文原文为“wave”,译者翻译为“潮流”;但是考虑到这一段的描写可能与物理现象相关,所以vague/wave一词可能翻译成“波”更合适,而“wave/波”又不免让人联想到量子的“波粒二象性”,即量子会显示出波与粒子两种状态。虽然法语里“波粒二象性”的波是“onde”而非“vague”,但是贝克特没有选择将“vague”翻译成与它意义更接近的“surge”,而是翻译成了“wave”,这让人不得不考虑贝克特的英文翻译在指涉“波粒二象性”这一可能性。正如莱斯利·希尔所论证的,贝克特在翻译他的小说三部曲时,时常会因为某些内容无法精确翻译而改变原文的含义。[121] 再者,在这段引文中,贝克特对运动的混乱与无序状态的描述与现代物理学对量子世界状态的描述相符,他将听到的气体运动的声音描述为寂静的真空,更是体现了不确定性原理支配下的量子世界中“既不存在于确定的位置上,又不是不存在”、“既不改变自己的位置,又不保持静止”的物理实在的性质。

此外,贝克特小说三部曲中的最后一部《无法称呼的人》中也有与《马龙之死》极为相似的描写:

整个宇宙都在这里,和我在一起,我是空气,四壁,被困住的人,一切都屈服,敞开,失去控制,回流,一些絮团,我是所有这些絮团,增长,结合,分开,无论我去哪儿我都同样存在,我深信不疑,朝着我自己走,从我自己出发,从来只有我自己,我自己的一小块,复苏的,丢失的,缺少的一小块……我是全部别的事物,一个沉默的事物,在一个艰苦的,空洞的,封闭的,干燥的,洁净的,漆黑的地方,那里什么都不动弹,什么都不说话,而我听,而我听见,而我寻找。(《无》:183-184)[122]

原文中再次出现了多个与物理现象相关的词汇:例如,“失去控制”的英文原文是ebb,即退潮;“絮团”的英文原文是flake,即薄片;以及“一小块”的英文原文是particle,即粒子——波粒二象性的另一种性质。[123] 并且,这段引文再次对混乱的随机运动进行了细致的描述,因此贝克特很可能在又一次暗示读者,主人公的小世界是一个亚原子宇宙;且更重要的是,这个宇宙是不确定性原理的体现,因为它既布满了运动着的存在,又是一片静止的、空洞的“无”,即“什么都不说话”,但又能“听见”。

因此,在这两个直接使用了“波”或者“粒子”的段落中,贝克特都描述了在不确定性原理支配下既是运动又是静止、既是存在又是“无”的矛盾状态,这显然不是一个巧合。贝克特很有可能是在借用现代物理学知识描写小世界,在那里声波可以是沉默,旋转的文字和图像也可以是真空,物质与“无”合二为一。

此外,1920年代,物理学家们结合了电磁场、量子论与相对论的量子场论进一步阐明了这些存在的倾向与“无”之间的关系。量子场论认为,粒子并非独立的实体,而只是场内能量的凝聚;同时,当能量消散,粒子便不存在,而量子场就也被称为量子真空(详见《物》:195)。但是,量子真空并不是完全的“无”,因为根据不确定性原理,真空中总是包含最低量的能量。[124] 也就是说,量子真空总是包含着等待形成粒子的势能,这些势能在不确定性原理的应用范围内,只能以虚粒子的形式存在,而不会形成可以被观测到的粒子实体(详见《物》:207)。因此,“场论中所谓‘物理真空’并不仅仅是空无一物的状态,而是潜在地含有粒子世界的一切形态……真空实际上是一种‘充满着生气的真空’,它在不断产生和消灭的节奏中脉动着”(《物》:207-208)。换言之,在“无”中仍有我们观测不到的能量的可能性在涌动,不确定性原理因此彻底打破了“存在”与“无”的区隔。

虽然没有证据能直接证明贝克特了解量子场论,但它与海森堡不确定性原理有极大的亲缘性,且能够帮助我们进一步理解为何运动与静止、存在与“无”同时存在于贝克特的小世界,并揭示出他所描绘的“无”为何不可抵达——“无”在根本上与“存在”不可分割。更有趣的是,这一“无”与“存在”不可分割的理念也是中国道家思想的根本,所谓“有无相生”。贝克特曾在《那一回》中以“比基督降生早很多年的那个披着长长白发的中国人”指涉老子[125],也曾阅读过翟理斯的《中国的文明》[126], 而翟理斯在书中不仅介绍了《庄子》在“有”与“无”方面的论述,还翻译了《庄子》“知北游”篇中的这个故事:“光曜问乎无有曰:‘夫子有乎?其无有乎?’光曜不得问,而孰视其状貌,窅然空然,终日视之而不见,听之而不闻,搏之而不得也。光曜曰:‘至矣,其孰能至此乎!予能有无矣,而未能无无也;及为无有矣,何从至此哉!’”[127] 庄子在这里所要传达的意思是,最高境界是打破“无”、“有”的区别,“无”与“有”同时存在。[128] 如果说“光曜”/光是量子场中的粒子的凝聚,那么量子真空场域中那不断涌动的势能和虚粒子便是“无有”,是“有”与“无”同时存在的最高境界。

翟里斯:《中国文明史》

那么,贝克特是如何艺术性地呈现“有”与“无”的同时存在的呢?前文提及的《马龙之死》与《无法称呼的人》直接描述了亚原子结构中的“有”“无”相生,但贝克特中后期的作品在一步步地抽象后便不再直接指涉亚原子结构,而是以其他更为简化的意象来表达“有”、“无”之间的关系。

首先是昏暗的光。相比于早期的黑暗,贝克特中后期的许多作品都以昏暗的灯光为主要基调。例如,在《灭绝者》中,圆形建筑绝大多数时候都被昏暗的黄色的光笼罩;在《向着更糟去呀》中,世界被反复描述为“昏暗的虚空”[129]。介于黑暗与光明之间,“昏暗的虚空”是一种“有”与“无”同时存在的模糊地带。另一个更为关键的也是出现得更多的意象是灰尘。与昏暗的光一样,它也强调了“无”与“有”的共存。如第一节所述,灰尘是贝克特作品里出现最多的物质,且在贝克特中后期的作品中代替石头成为颠覆小世界的元素,而灰色也往往在贝克特的中晚期作品中替代黑色成为主要基调。“灰色”介于黑色与白色之间,而灰尘则介于“有”与“无”之间。如前所述,灰尘这一自然意象不仅呈现了小世界的荒芜,也是叔本华哲学中意志的象征。但对灰尘的现象学描述清晰地展示,灰尘还揭示了“有”与“无”的不可分割,而这一不可分割性恰恰是灰尘可以体现荒芜与意志的基础。迈克·马德在他的《灰尘》中写道:“在感知环境中,[灰尘]在两个状态下相互转换,一是隐身,二是出现在聚光灯下,并立即将我们的视线导向它所浸渍的空间。”[130] 换言之,灰尘是空气之“无”的内在成分,它们真实存在,却无法被感知;但是当灰尘聚集到一定程度后,它们便会被看见,并让人清晰地感知到其所处的空间。小世界中的灰尘因此和粒子一样,是量子场中的潜能,虽然不可见,却随时可以转化为物质存在。这便是为什么虽然《幽灵三部曲》(Ghost Trio)的台词描述房间内都是灰尘,但最后的电视剧仅由一片片灰色的矩阵组成:正如鲁比·科恩所解释的那样,这是因为“灰尘是不可见的”[131],不可见的灰尘只能通过灰色的矩阵加以呈现。灰色的矩阵一方面强调了空间的“无”,因为灰色作为单色勾勒不出任何存在,但另一方面又暗示“无”内存在着什么,不然空间不会是灰色。因此,灰色的矩阵和灰尘这一自然意象从根本上精妙地呈现了贝克特的亚原子小世界“有无相生”的本质。在这个“有”与“无”的共存中,灰尘既代表荒芜的“无”,也代表意志的“有”。

现代科学和道家既不强调“无”,也不强调“有”,既不否定“无”,也不否定“有”,而是从正面展现了“有”与“无”在本体上就是不可分割的。这样一种“有无相生”的状态超越了人类对大世界的感知,更在“无”中暗示了自然物质的另一种存在样式。“无”与石头、泥土、灰尘等自然物质的“存在”构成密不可分的整体,一同呈现着贝克特小世界的本质,揭开了贝克特独特的生态思想的内涵。我们由此可以理解为什么贝克特一方面刻画超越大世界的小世界,另一方面又悖论性地在小世界中保留了包括灰尘在内的自然物质;也可以理解为什么贝克特一方面保留了自然物质,另一方面又悖论性地宣称“无”是创作的根本宗旨。这些悖论的根本原因就在于存在与“无”之间不可分割的关系,后者展现了贝克特的宇宙观,也从根本上决定了贝克特的艺术创作原则。

贝克特的小世界并不单单是一个内在世界,更是他对人类自然感知之外的宇宙本质的想象,是非生非死状态下的非人“意识”在宇宙之流中看见的“有”与“无”的共存,这既非唯心的想象,也非唯物的断言,而是对两者间界限的有力冲击。贝克特的这一小世界意象表明,人对大世界的感知是虚妄的,人不过是宇宙洪流中的一粒尘埃,贝克特因此与现代主义一脉相承,从始至终以其艺术想象将人类重置于神秘而无边无际的宇宙中。在《莫菲》里,主人公莫菲于冥想中沉入小世界,如沙粒般翱翔于宇宙中;而在贝克特晚年的最后一部电视剧《什么哪里》中,主人公则在小世界里反复思索自己那一个个像落叶般凋零的朋友,这些朋友的脸悬浮于有浓重颗粒感的、象征着“有无相生”的灰色里,在其中时隐时现,仿佛与宇宙的虚空融合在一起,精妙地刻画了人类飘荡于宇宙洪流之中的景象。[132]

庆祝贝克特诞辰100周年纪念币

[1]See Chris Ackerley, “Samuel Beckett and the Geology of the Imagination: Toward an Excavation of Watt”, in Journal of Beckett Studies, 13.2(2004), pp.150-163; Mary Bryden, ed., Beckett and Animals, Cambridge: Cambridge University Press, 2013; Chris Ackerley, “Samuel Beckett and the Physical Continuum”, in Journal of Beckett Studies, 25.1 (2016), pp110-131.

[2]See Jean-Michel Rabaté, Think, Pig!: Beckett at the Limit of the Human, New York: Fordham University Press, 2016.

[3]See Samuel Beckett Today/Aujoud’hui: Samuel Beckett and the Nonhuman/Samuel Beckett et le non-humain, eds.Amanda Dennis et al.,32.2(2020).

[4]笔者参加了2020年的这两场线上会议,并在前一场中发言。

[5]Amanda Dennis, “Introduction”, in Samuel Beckett Today/Aujoud’hui, 32.2 (2020), pp.151-152.

[6]See Carl Levery and Clare Finburgh, “Introduction: Greening the Absurd”, in Carl Levery and Clare Finburgh, eds., Rethinking the Theatre of the Absurd: Ecology, the Environment and the Greening of the Modern Stage, New York: Bloomsbury Methuen Drama, 2015, p.25.

[7]详见何成洲《西方文论的操演性转向》,载《文艺研究》2020年第8期,第38-48页。

[8]详见萨缪尔·贝克特《三个对话》,曹波译,收入萨缪尔·贝克特《碎片集:杂谈及一个戏剧片段》,曹波等译,湖南文艺出版社,2016年,第247页。本文对贝克特著作的引用,如原文没有中译本,便由笔者本人翻译;如已有中译本,则统一采用湖南文艺出版社自2016年起陆续出版的中译本,同时对翻译中值得商榷的地方做出调整并予以说明;本文所采用的贝克特作品译名也依据该系列。

[9]Rubin Rabinovitz, “Style and Obscurity in Samuel Beckett’s Early Fiction”, in Modern Fiction Studies, 20.3 (1974), p.401.

[10]John Calder, The Philosophy of Samuel Beckett, London: Calder Publications, 2002, p.29.

[11]萨缪尔·贝克特《莫菲》,曹波、姚忠译,湖南文艺出版社,2016年,第188页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“《莫》”和引文出处页码,不再另注。

[12]Samuel Beckett, The Letters of Samuel Beckett 1929-1940, eds.Martha Dow Fehsenfeld and Lois More Overbeck, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.222.

[13]See Samuel Beckett, Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, ed.Ruby Cohn, New York: Grove Press, 1984, p.125.

[14]Marjorie Perloff, “The Evolution of Becketts’ Poetry”, in Jean-Michel Rabate, ed., The New Samuel Beckett Studies, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, p.66.

[15]See S.E.Gontarski, The Intent of Undoing in Samuel Beckett’s Art, Bloomington: Indiana University Press, 1985.

[16]See Marie-Claude Hubert, “The Evolution of the Body in Beckett’s Theatre”, in Journal of Beckett Studies, 4.1 (1994), p.57.

[17]萨缪尔·贝克特《谈〈莫菲〉(致西格尔·肯尼迪)》,曹波译,收入萨缪尔·贝克特《碎片集:杂谈及一个戏剧片段》,第198页。

[18]详见萨缪尔·贝克特《谈〈莫菲〉(致西格尔·肯尼迪)》,第198页。

[19]萨缪尔·贝克特《障碍的画家》,郭昌京译,收入萨缪尔·贝克特《碎片集:杂谈及一个戏剧片段》,第224页。原译文将贝克特的法语原文“cellule peinte sur la pietre de la cellule”(Samuel Beckett, Disjecta: Miscellaneous Writings and a Dramatic Fragment, p.137)译作“画在隐士斗室的石头上的隐士斗室”, 笔者认为 “隐士斗室”对禁闭感的凸显没有“监狱”强烈,因此对翻译做出了调整。

[20] See Samuel Beckett, En attendant Godot: Pièce en deux actes, Paris: Les Éditions de Minuit, 1952, pp.74-75.

[21]See Samuel Beckett, Le Dépeupleur, Paris: Les Éditions de Minuit, 1970.

[22]See Samuel Beckett, “Pour finir encore”, in Samuel Beckett, Pour finir encore et autres foirades, Paris: Les Éditions de Minuit, 1976, pp.7-14.

[23]See Chris Ackerley, “Samuel Beckett and the Geology of the Imagination: Toward an Excavation of Watt”, p.153.

[24]See Naoya Mori, “Becoming Stone: A Leibnizian Reading of Becket’ts Fiction”, in Samuel Beckett Today/Aujourd’hui, 19 (2006), p.208.

[25]萨缪尔·贝克特《嗯,乔》,刘爱英译,收入萨缪尔·贝克特《短剧集》(上),刘爱英译,湖南文艺出版社,2016年,第233页。

[26]“回声”的英文(echo)与厄科的名字(Echo)相同。

[27]萨缪尔·贝克特《看不清道不明》,余中先译,收入萨缪尔·贝克特《无法继续》,龚蓉、余中先译,湖南文艺出版社,2016年,第69页。

[28]Conor Carville, Samuel Beckett and the Visual Arts, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, p.225.

[29]Lucy Goodison, “‘Why All This about Oak or Stone?’: Trees and Boulders in Minoan Religion”, in Hesperia Supplements, 42 (2009), p.52.

[30]Caroline Malone and Nancy Stone Bernard, Stonehenge, Oxford: Oxford University Press, 2002, p.52.

[31]James Knowlson, Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, New York: Grove Press, 2004, p.46.

[32]此处由笔者翻译,法语原文为“Je veux aller claque dans les galets!” (Samuel Beckett, “Pochade radiophonique”,in Samuel Beckett,Pas: suivi de quatre esquisses, Paris: Les Éditions de Minuit, 1978, p.78),贝克特自己的英译为“Peter out in the stones!” (Samuel Beckett, “Rough for Radio II”, in Samuel Beckett, The Complete Dramatic Works, London: Faber and Faber,2006,p.281)。中译本将此处译为“放我走!我宁愿让滚轮碾死!”(萨缪尔·贝克特《广播剧速写》,谢强、袁晓光译,收入萨缪尔·贝克特《短剧集》[下],谢强、袁晓光等译,湖南文艺出版社,2016年,第75页)。中文版这里采取了意译的方式,但鉴于石头是贝克特作品中多次出现的意象,这里的翻译似乎最好保留石头。

[33]See Mircea Eliade, Patterns in Comparative Religion, trans.Rosemary Sheed, Lincoln and London: University of Nebraska Press, 1996, pp.230-231.

[34]哲学或神话多使用“灵魂”一词,但贝克特很少使用这个词,因此本文采用“非人‘意识’”来指称贝克特作品中死者的“意识”。

[35]详见萨缪尔·贝克特《败笔8:为了再次摆脱》,郭昌京译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,邹琰等译,湖南文艺出版社,2016年,第295页;萨缪尔·贝克特《悬崖》,郭昌京译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,第319页。

[36]萨缪尔·贝克特《莫洛伊》,阮蓓译,湖南文艺出版社,2016年,第35页。

[37]萨缪尔·贝克特《是如何》,余中先译,湖南文艺出版社,2016年,第144页。

[38]Anthony Cordingley, “Beckett’s Philosophical Imagination: Democritus versus Pythagoras and Plato in How It Is”, in Comparative Literature, 64.4 (2013), p.399.

[39]D.Richard McKirahan, Philosophy before Socrates: An Introduction with Texts and Commentary, Indianapolis: Hackett Publishing, 2011, p.329.

[40]萨缪尔·贝克特《马龙之死》,余中先译,湖南文艺出版社,2016年,第83页。

[41]萨缪尔·贝克特《无法称呼的人》,余中先、郭昌京译,湖南文艺出版社,2016年,第118页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“《无》”和引文出处页码,不再另注。

[42]萨缪尔·贝克特《败笔3:远方一只鸟》,郭昌京译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,第280页。

[43]详见萨缪尔·贝克特《想象力死去想象吧》,余中先译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,第195页。

[44]详见萨缪尔·贝克特《想象力死去想象吧》,第195-196页。

[45]Qtd.in Michael Haerdter, “A Rehearsal Diary”, in Dougald McMillan and Martha Fehsenfeld, eds., Beckett in the Theatre: The Author as Playwright and Director, New York: Riverrun, 1988, pp.230-231.

[46]Tom Driver, “Beckett by the Madelein”, in Columbia University Forum, 4.3(1963), p.23.

[47]萨缪尔·贝克特《想象力死去想象吧》,第199页。

[48]See Chris Ackerley and S.E.Gontarski, The Grove Companion to Samuel Beckett, New York: Grove Press, 2004, p.253; see also Garin Dowd, “Mud as Plane of Immanence in How It Is”, in JOBS, 8.2 (1999), pp.1-28.

[49]萨缪尔·贝克特《莫洛伊》,第121页。

[50]萨缪尔·贝克特《马龙之死》,第104页。

[51]See Daniel W.Smith, “Deleuze, Technology and Thought”, in Tamkang Review, 49.1 (2018), pp.39-41.

[52]萨缪尔·贝克特《莫洛伊》,第134页。

[53]See Sue Blundell, The Origins of Civilization in Greek and Roman Thought, London: Rouledge, 2014, p.48.

[54]贝克特作品中爬行的意象也与动物性相关,详见Marco Bernini, “Crawling Creating Creatures:On Beckett’s Liminal Minds”, in European Journal of English Studies,19.1(2005),pp.39-45。

[55]萨缪尔·贝克特《嗯,乔》,第232页。

[56]See Samuel Beckett, Comment c’est, Paris: Les Éditions de Minuit, 1961, p.10.

[57]See “limen”, in Merriam-Webster.com Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/limen [2021-07-02]

[58]See “liminal”, in Online Etymology Dictionary, https://www.etymonline.com/word/liminal#etymonline_v_30840 [2021-07-02]

[59]See Robert Sandarg, “Ashes to Ashes, Dust to Dust”, in Journal of Beckett Studies, 1 (1992), p.55.

[60]萨缪尔·贝克特《败笔8:为了再次摆脱》,第292页。

[61]萨缪尔·贝克特《终局》,赵家鹤译,湖南文艺出版社,2016年,第57页。

[62]萨缪尔·贝克特《那一回》,刘爱英译,收入萨缪尔·贝克特《短剧集》(上),第273页。

[63]详见罗西·布拉伊多蒂《后人类》,宋根成译,河南大学出版社,2016年,第198-199页。

[64]罗西·布拉伊多蒂《后人类》,第201页。

[65]See Ruben Borg, Fantasies of Self-Mourning: Modernism, the Posthuman and the Finite, Leiden and Boston: Brill, Rodopi, 2019, pp.1-11.

[66]詹姆斯·乔伊斯《死者》,王逢振译,收入詹姆斯·乔伊斯《都柏林人》,王逢振译,上海译文出版社,2010年,第261页。

[67]詹姆斯·乔伊斯《死者》,第261-262页。

[68]詹姆斯·乔伊斯《死者》,第262页。这里笔者将原译文做了微调,“灵魂慢慢眩晕”的英文原文是“soul swooned slowly”,原译文是“慢慢地睡着了”,原译者采取了意译的方式,但是灵魂融入自然的感觉在这样的翻译中消失了,且乔伊斯已在前文中描写过灵魂感到了小世界的幻觉,所以笔者认为这里最好是直译。

[69]See Dirk Van Hulle and Mark Nixon, Samuel Beckett’ s Library, Cambridge: Cambridge University Press, 2013, p.143.

[70]See Matthew Feldman, “Beckett and Philosophy, 1928-1938”, in Samuel Beckett Today/Aujourd’hui, 22 (2010), pp.163-180.

[71]叔本华《作为意志与表象的世界》,石冲白译,商务印书馆,1982年,第195页。

[72]详见叔本华《作为意志与表象的世界》,第191-194页。

[73]See Arthur Schopenhauer, The World as Will and Representation, vol.2, trans.E.F.J.Payne, New York: Dover Publications, 1966, p.472.后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“World”和引文出处页码,不再另注。

[74]叔本华《作为意志与表象的世界》,第213页。

[75]See Moira Nicholls, “The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer’s Doctrine of the Thing-in-Itself”, in Christopher Janaway, ed., The Cambridge Companion to Schopenhauer, Cambridge: Cambridge University Press, 1999, pp.185-186.

[76]See Arthur Schopenhauer, Parerga and Paralipomena: Short Philosophical Essays, vol.2, trans.E.F.J.Payne, Oxford: Oxford University Press, 1974, p.312.

[77]详见萨缪尔·贝克特《近年爱尔兰诗歌》,曹波译,收入萨缪尔·贝克特《碎片集:杂谈及一个戏剧片段》,第103-120页;萨缪尔·贝克特《障碍的画家》,第237-244页。

[78]萨缪尔·贝克特《近年爱尔兰诗歌》,第104页。

[79]萨缪尔·贝克特《三个对话》,第247页。

[80]Mark Nixon, Samuel Beckett’s German Diaries: 1936-1937, London: Continuum, 2011, p.170.

[81]Shane Weller, “Unwords”, in Daniela Caselli, ed., Beckett and Nothing: Trying to Understand Beckett, Manchester: Manchester University Press, 2012, pp.107-124.

[82]See Moira Nicholls, “The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer’s Doctrine of the Thing-in-Itself”, pp.174-176.

[83]See Lawrence Sutin, All Is Change: The Two Thousand Year Journey of Buddhism to the West, New York: Little, Brown and Company, 2006, pp.151-158.

[84]See Dirk Van Hulle and Mark Nixon, Samuel Beckett’s Library, p.151.

[85]Olga Plumacher, Der Pessimismus in Vergangenheit und Gegenwart, Heidelberg: Goerg Weiss, Verlag, 1888, p.24.

[86]See Olga Plumacher, Der Pessimismus in Vergangenheit und Gegenwart, p.26.

[87]Dirk Van Hulle and Mark Nixon, Samuel Beckett’s Library, p.144.

[88]”萨缪尔·贝克特《1937年的德文信》,曹波译,收入萨缪尔·贝克特《碎片集:杂谈及一个戏剧片段》,第70页。

[89]详见任继愈主编《佛教大辞典》,江苏古籍出版社,2002年,第208页。

[90]贝克特的原文中的“Nothing”被译为“虚无”,也可以译为“无”。

[91]See Damien Keown, Buddhism: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2013, p.39.

[92]See Lau Kwok-Ying, Phenomenology and Intercultural Understanding: Toward a New Cultural Flesh, Dordrecht: Springer, 2016, p.57.

[93]详见倪梁康《胡塞尔与佛教》,收入《唯识研究》(第一辑),杭州佛学院编,上海古籍出版社,2012年,第160页。

[94]See Matthew Feldman, “Beckett, Sartre and Phenomenology”, in Limit(e)Beckett, 0 (2010), p.13.1945年,贝克特的表弟莫里斯·辛克莱向贝克特咨询自己关于萨特的博士研究,贝克特建议他去看看胡塞尔(see Dan Gun, “Until the Gag is Chewed: Samuel Beckett’s Letters: Eloquence and ‘Near Speechlessness’”, in Times Literary Supplement, 21 April, 2006, p.14)。

[95]详见马迎辉《萨特论意向性与自我的建构》,载《华中科技大学学报(社会科学版)》2018年第5期,第16-17页。

[96]See Matthew Feldman, “Beckett, Sartre and Phenomenology”, p.13.

[97]Samuel Beckett, The Letters of Samuel Beckett 1929-1940, p.626.

[98]Matthew Feldman, “‘But What Was this Pursuit of Meaning, in this Indifference to Meaning?’: Beckett, Husserl, Sartre and ‘Meaning Creation’”, in Ulrika Maude and Matthew Feldman, eds., Beckett and Phenomenology, London: Continuum, 2009, p.14.

[99]详见倪梁康《胡塞尔与佛教》,第159页。

[100]详见马迎辉《萨特论意向性与自我的建构》,第16页。

[101]详见倪梁康《胡塞尔与佛教》,第161页。

[102]See S.E.Gontarski, The Intent of Undoing in Samuel Beckett’s Art.

[103]萨缪尔·贝克特《非此非彼》,张凌译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,第323页。

[104]萨缪尔·贝克特《向着更糟去呀》,龚蓉译,收入萨缪尔·贝克特《无法继续》,第120页。

[105]Peter Boxall, “Nothing of Value”, in Daniela Caselli, ed., Beckett and Nothing: Trying to Understand Beckett, pp.31-32.

[106]德谟克利特所说的“nothing”一般被翻译为“虚空”,但为了全文统一,本文后续翻译为“无”。

[107]See Shane Weller, “Phenomenologies of the Nothing: Democritus, Heidegger, Beckett”, in Ulrika Maude and Matthew ’Feldman, eds., Beckett and Phenomenology, pp.40-41;see also Alice Hamilton and Kenneth Hamilton, “The Guffaw of the Abderite: Samuel Beckett’s Use of Democritus”, in Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal, 9.2 (1976), p.9.

[108]Alice Hamilton and Kenneth Hamilton, “The Guffaw of the Abderite: Samuel Beckett’s Use of Democritus”, p.10

[109]John Pilling, ed., Beckett’s Dream Notebook, Reading: Beckett International Foundation, 1999, p.150.

[110]See James Jeans, The Universe around Us, Cambridge: Cambridge University Press, 1930, pp.90-91.

[111]See Chris Ackerley, Demented Particulars: The Annotated Murphy, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010, p.128.

[112]萨缪尔·贝克特《无所谓的文本:十三》,邹琰译,收入萨缪尔·贝克特《短篇集》,第136页。

[113]此处原文为“bitched to hell”,译者创造性地用了“贱入”一词,用同音字呼应了后文的“飞散”(飞溅)意象。

[114]萨缪尔·贝克特《梦中佳人至庸女》,朱雪峰译,湖南文艺出版社,2017年,第235-236页。

[115]See Angela Montgomery, “Beckett and Science: Watt and Quantum Universe,” in Comparative Criticism, 13 (1991), pp.171-181; Chris Ackerley, Demented Particulars: The Annotated Murphy, p.128; see also Katherine Ebury, Modernism and Cosmology: Absurd Lights, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, p.153.

[116]萨缪尔·贝克特《1937年的德文信》,第70页。

[117]弗兰克·克洛斯的牛津通识读本系列《无》就概述了自古希腊到二十世纪末以“无”为研究对象的科学史(see Frank Close, Nothing: A Very Short Introduction, Oxford: Oxford University Press, 2009)。

[118]Kishin Moorjani, “The Many-Body Problem”, in Samuel Beckett Today/Aujourd’hui, 28.1 (2016), p.47.

[119]详见弗里乔夫·卡普拉《物理学之道:近代物理学与东方神秘主义》,朱润生译,北京出版社,1999年,第137页。后文出自同一著作的引文,将随文标出该著名称简称“《物》”和引文出处页码,不再另注。

[120]萨缪尔·贝克特《马龙之死》,第82-83页。

[121]See Leslie Hill, “The Trilogy Translated”, in Jennifer Birkett and Kate Ince, eds., Samuel Beckett, London and New York: Routledge, 2000, pp.104-105.

[122]引文最后一句的原译文是“那里没有什么不动弹,没有什么不说话,而我听,而我听见,而我寻找”,但贝克特的法语原文是“où rien ne bouge, rien ne parle, et que j’écoute, et que j’entends, et que je cherche” (Samuel Beckett, L’innommable, Paris: Les Éditions de Minuit, 1953, p.166),原译文其实将意思译反了,笔者因此做了调整。

[123]在贝克特的法语原文中,ebb对应的是dérive,flake对应的是flocons,particle对应的是parcelle(see Samuel Beckett, L’innommable, p.166)。这些法语单词并没有明显的物理学含义,但贝克特在英文翻译中显然做出了调整。

[124]See Frank Close, Nothing: A Very Short Introduction, p.100.

[125]萨缪尔·贝克特《那一回》,第264页。

[126]关于贝克特的《〈梦中〉笔记本》里有关于翟理斯《中国的文明》的笔记,详见Lidan Lin, “Samuel Beckett’s Encounter with the East”, in English Studies, 91.6 (2010), pp.623-642。

[127]翟理斯的翻译如下:“Nothing” was rather a favorite term with Chuang Tzu for the exercise of his wit.Light asked Nothing, saying: “Do you, sir, exist, or do you not exist?” But getting no answer to his question, Light set to work to watch for the appearance of Nothing. Hidden, vacuous—all day long he looked but could not see it, listened but could not hear it, grasped at but could not seize it “Bravo!” cried Light; “who can equal this? I can get to be nothing [meaning darkness], but I can’t get to be not nothing” (Herbert A.Giles, The Civilization of China, New York: Henry Holt and Company, 1911, p.146)值得注意的是,翟理斯的翻译并不准确,例如,“光曜”是指有智慧的人,但翟理斯直接翻译成了光,而“无有”是“有”和“无”的结合,即“道”本身,而翟理斯直接翻译为了“Nothing”。但翟理斯翻译后的整体意思,仍然是“有”和“无”无法分割,大致符合庄子的原意,且他将“光曜”和“无有”对应为光和黑暗,也和贝克特对光与黑暗的反复描绘发生了共振。

[128]详见陈鼓应《庄子今注今译》,商务印书馆,2007年,第670页。

[129]萨缪尔·贝克特《向着更糟去呀》,第93页。

[130]Michael Marder, Dust, New York and London: Bloomsbury, 2016, p.24.

[131]Ruby Cohn, A Beckett Canon, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2005, p.338.

[132]电视剧《什么哪里》(Was Wo)改编自贝克特的最后一部同名戏剧作品《什么哪里》,关于电视剧对人类面容与灰色的融合处理,详见Martha Fehsenfeld, “‘Everything Out but the Faces’: Beckett’s Reshaping of What Where for Television”, in Modern Drama, 29.2 (1986), pp.229-240.

全文完

原载于《外国文学评论》2021年第3期

本公号发表的文章,版权归《外国文学评论》杂志所有,如需转载,请注明出处。

内外一体

文史一家

扫码关注