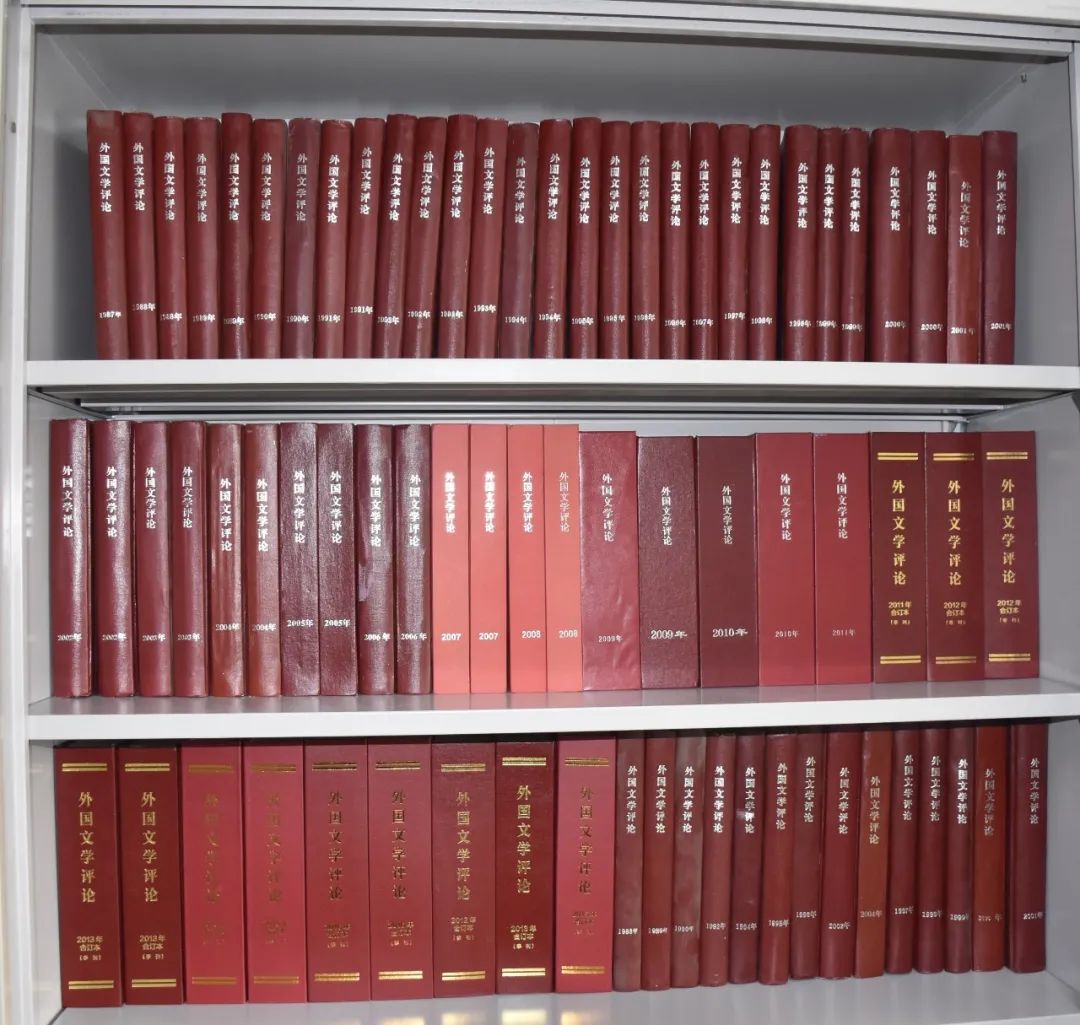

《外国文学评论》历年目录一览(三)

1999年

第1期(总第49期)

日本有“反战文学”吗?(王向远)

艺术家的现代神话

——《一个青年艺术家的肖像》的象征意义(魏亚晖)

从《姐妹》和《死者》看《都柏林人》的艺术特色(李兰生)

浅论约翰·斯坦贝克的“剧本小说”(田俊武)

自白·信条·技艺

——从《一部小说的故事》看托马斯·沃尔夫(董文胜)

尼日利亚戏剧与宗教神话(宋志明)

艾略特的《荒原》:英美现代主义文学的宣言书(李晓宝)

日本现代小说中的“自我”形态

——基于“私小说”样式的一点考察(魏大海)

从托尔斯泰的上帝到中国的“天”(吴泽霖)

《失乐园》中的自由意志与人的堕落和再生(肖明翰)

与上帝论辩

——试论《圣经》中的人文精神(刘洪一)

从《尖尖的枞树之乡》看朱厄特创作的女性视角(金莉)

日本文学的发生和起点

——日本文学史研究序说(李均洋)

哈代与中国(何宁)

克莫德小说观探幽(殷企平)

通向永恒之路

——试论德国早期浪漫主义的精神特征(李永平)

琳达·哈钦访谈录(朱刚;刘雪岚)

世纪交汇处的反思

——“西方文论与中国文论建设”学术研讨会综述

文学研究与文化语境

——兼评《文化研究读本》(王晓路)

动态

全国主要报刊外国文学研究文章索引

第2期(总第50期)

试析《浮士德》的哲学内涵(上)(杨武能)

奥登与九叶诗人(赵文书)

论庞德的史诗与儒家经典(孙宏)

德国十八世纪自传文学中的个体意识(冯亚琳)

启蒙时期的德国国家小说(王晓珏)

契诃夫与医学(李辰民)

《我弥留之际》的一个评注(许志强)

论小男孩在《老人与海》中的作用(王枫)

以人物作为叙述策略

——评莫里森的《宠儿》(易晓明)

《毕利·伯德》和《第二十二条军规》的比较(姚乃强)

斯坦贝克“蒙特雷小说”中的人生哲学(方杰)

布莱希特诗学观的最初自白

——论《声息颂歌》(韩瑞祥)

对话:奥波亚兹与巴赫金学派(张冰)

文学史理论发展的历史回顾(韩加明)

美学的困境与美的解构

——维特根斯坦美学思想概论(罗坚)

对话的可能与不可能及复调小说(涂险峰)

文学流派的整体把握

——读人大版“外国文学流派研究资料丛书”(王诺)

把《外国文学评论》办得更好

动态

全国主要报刊外国文学研究文章索引

第3期(总第51期)

书写材料与中印文学传统(黄宝生)

略论古犹太文人创作残篇的特质和地位(梁工)

情与理的平衡

——对华兹华斯诗论的反思(苏文菁)

“文体场”与文学作品的阅读

——兼论波德莱尔“深渊”的文体场意义(刘波)

《鲍里斯·戈都诺夫》的对话特色(杨伟民)

普希金叙事创作对俄国文学的意义

——纪念普希金诞辰二百周年(吴晓都)

艾略特:改变表现方式的天才(陆建德)

艾略特“非个性化”理论溯源(张松建)

论劳伦斯诗歌的几个主题(灵剑)

二十世纪的神话仪式

——读劳伦斯的《太阳》(胡亚敏)

《月光人》中“死亡”和“雨虹”意象之解析(叶胜年)

《小城畸人》艺术论(王青松)

海涅与格拉斯对理性的质疑(余阳)

纪念海明威诞辰100周年座谈会在北京大学召开(刘建华)

马尔库塞:文学,作为一种否定性(程巍)

“PrincipiumIndividuationis”

——尼采“非理性”或“浪漫主义”之辨(王海颖)

“发现”与“突转”

——对《诗学》戏剧理论的现代阐释(古渐)

关于编写美国文学史的几点理论思考(朱刚)

道德、政治欲望和《政治无意识》里的乌托邦主义(王逢振)

维克拉姆·赛特与拉什迪的新作(司空草)

印度独立50周年大庆的文学“献礼”(司空草)

“1999世纪之交:文论、文化与社会”学术研讨会侧记(邱运华)

全国英国文学学会第二届年会暨学术研讨会综述(刘雪岚)

第4期(总第52期)

“表现主义论争”的缘起及有关讹传(张黎)

寻绎摹仿说在古希腊起承转合的哲学轨迹(李珺平)

后殖民印度英语小说的现代性与印度性(司空草)

从精神到词汇

——20世纪西方小说语义一致性研究(冯季庆)

国际歌德学术研讨会召开(谷裕)

分歧与对话

——后结构主义批评下的叙事学研究(王丽亚)

心灵的罗盘

——纪念博尔赫斯百年诞辰(陈众议)

博尔赫斯与中国(张汉行)

从《绿蒂在魏玛》看托马斯·曼的文学观(黄燎宇)

君特·格拉斯:一位总是引人注目的作家(刁承俊)

左琴科讽刺艺术中果戈理式的笑与泪(吕绍宗)

本刊在上海召开学术会议(司空草)

评《到灯塔去》中人物的精神奋斗历程(申富英)

形式也是内容:《金色笔记》释读(陈才宇)

雅夏真是个犹太唐璜吗?

——1978年诺贝尔文学奖《授奖辞》质疑 (傅晓微;王毅)

透过莎士比亚棱镜的本土意识折光(区鉷)

开创小说的传统

——论笛福的小说观(高奋)

论歌德小说《亲合力》中的神秘主义色彩(谷裕)

母题与嬗变:从《枕中记》到日本谣曲《邯郸》(张哲俊)

试析《浮士德》的哲学内涵(下)(杨武能)

亨利“一命呜呼”了吗?

——谈加强外国文学研究严谨踏实的学风(舒润)

九十年代的美国南方小说(李杨)

狄更生之谜

文学的生态学批评(司空草)

全球化与文化(司空草)

海明威遗作重版受到激烈批评

玛丽·雪莱的一篇佚作被发现

2000年

第1期(总第53期)

世纪末·“全球化”·文件操守(盛宁)

我国现代文学理论研究的反思与浪漫主义理论价值的重估(王元骧)

哈贝马斯访谈录(章国锋)

阐释《爱情的故事》或,1968年造反学生分析(程巍)

幻灭与成长:论弗雷德里克·亨利的伤感教育(李公昭)

亨利·詹姆斯的欧美文化融合思想刍议(代显梅)

评弗·伍尔夫《到灯塔去》的意识流技巧(李森)

谈《女勇士》中两种文化的冲突与交融(胡亚敏)

《杜伊诺哀歌》及其他:关于里尔克的读解(张弘)

暖昧的选择:大江健三郎时期创作中对萨特存在主义影响的消化(胡志明)

与亚裔美国文学共生共荣的华裔美国文学(张子清)

文类,意识形态与麦尔维尔的叙事小说(杨金才)

《劝导》简论(林文琛)

于破灭中寻觅自我:《源氏物语》主题思想论(姚继中)

梦与真:《驴皮记》中的二元对立体系(田庆生)

《神曲》与郭煌变文故事中的地狱观念(姜岳斌)

继承,发展与超越:评高教版《外国文学史》(来阳)

范式的迁移与文学意义的扩延:评《当代文学批评》的改编(王晓路)

美国大学英文系的衰落和人文教育的滑坡

纳姆沃尔谈二十世纪印度文学及其批评(司空草)

莱辛小说中的苏非主义(司空草)

第2期(总第54期)

里尔克后期诗歌中关于死亡的思考(李永平)

叶芝的神秘哲学及其对文学创作的影响(傅浩)

垮掉的一代的反叛与探索(肖明翰)

海明威笔下的女性(王慧;徐凯)

硬汉神话与生命伦理(于冬云)

以音乐作为叙述策略:解读莫里林小说《爵士乐》(翁乐虹)

幽闭的自我,畸变的心灵:评约翰·福尔斯的小说《捕蝶者》(张和龙)

试论博尔赫斯作品中的自我认识(申洁玲)

“声名狼藉的牛津圣奥斯卡”:纪念王尔德逝世100周年(陆建德)

从主题到虚无:福楼拜对小说创作原则的背离(王钦峰)

神正论与现实视野的开拓:陀思妥耶夫斯基诗学综论(王志耕)

试论犹太教圣经《旧约》中的“非圣经化”倾向(杨建)

印度两大史诗成因的文化意蕴(孟昭毅)

冯至与里尔克(范劲)

白银时代俄罗斯宗教文化批评理论研究(张杰)

美学的“死亡”或“新生”?:法国后现代主义文学美学浅析(罗国祥)

评乔治·布莱的《批评意识》(王玉兰)

第3期(总第55期)

叶芝的现代性(何宁)

乔伊斯与爱尔兰民间诙谐文化(戴从容)

吉姆之为“爷”:谈《吉姆爷》中的吉姆(宁一中)

威廉·卡洛斯·威廉斯的意象主义诗歌(张跃军)

彼得·汉特克的辨证之路(聂军)

《美妇人诗吟》的神话象征结构(于胜民)

《死无葬身之地》

——一个存在主义的道德悖论(江龙)

肖洛霍夫的写作策略(刘亚丁)

魔女还是新女性? :评70年来勃莱特·阿施利在美国的接受(张叔宁)

早期基督教文学概说(杨慧林)

《费加罗的婚姻》艺术特征简析(安国梁)

母题与嬗变:从明妃故事到日本谣曲《王昭君》(张哲俊)

《吉尔伽美什》的哲学美学解读(邱紫华)

吉尔伽美什是英雄,不是太阳(蔡茂松)

《堂吉诃德》对现代小说的贡献(陈凯先)

德里达的文学本质观:从《双重部分》的第一部分谈起(肖锦龙)

人本批评,还是形式批评?:克罗剂艺术批评目的论(张敏)

多元文化的中外文学比较:新辩证观念(方汉文)

金克木先生的梵学成就:读《梵竺庐集》(黄宝生)

第4期(总第56期)

赋予生存以美的形式

——论马修·阿诺德的戏剧片断体诗(王守仁)

巴尔扎克文学思想探析(黄晋凯)

关于新确认的莎士比亚四部作品(孙法理)

斯宾塞的《牧羊人日历》(李增)

《致他羞涩的情人》的艺术魅力(罗益民)

卞之琳与法国象征主义(江弱水)

“乱伦”母题与中外叙事文学(杨经建)

本刊启事

乔叟和他的时代(空草)

《外国文学评论》扩版欢迎订阅

全国主要报刊外国文学研究文章索引

编后记

雾人的吟咏:论《长日入夜行》中的文学性引喻(宁欣)

闭上眼睛的图像

——论卡夫卡的《美国》(曾艳兵)

《伪币制造者》的叙述技巧(由权)

理想的悲歌

——评克里丝塔·沃尔夫的《茫然无处》(张红艳)

寻求“自我”之路

——论赫尔曼·黑塞的《悉达多》(马剑)

火焰为何微暗?

——纳博科夫小说《微暗的火》评析(陈平)

跨文化障碍的系统研究:福斯特国际小说的文化解读(李建波)

第二届西班牙语文化周在宁举行(议)

处于“危机时刻”的女权/女性主义批评(宁)

“塔尔图学派”备受青睐(启超)

成熟的清醒意识

——克里斯塔·沃尔夫文集面世(刘晖)

面向自我的窗户(刘晖)

纪念冯至先生诞辰95周年暨《冯至全集》出版座谈会在京举行(文品)

大江健三郎应邀来访(宁)

威廉斯与文化领导权(傅德根)

布莱希特和前东德文艺政策(余匡复)

美国叙事理论研究的小规模复兴(申丹)

2001年

第期(总第57期)

海边的阅读

——关于浪漫主义文学的一种构思(丁宏为)

伦敦蝴蝶与帝国鹰:从达西到罗切斯特(程巍)

论赛珍珠笔下的王虎(杜林)

叙述的政治与自我的成长

——弗雷德里克·道格拉斯的两部自传(许德金)

澳大利亚殖民地时期诗歌述评(徐特辉;游南醇)

本刊启事

更正

编后记

“思源”外国文学评论奖揭晓

一个形象的神话

——从《抵挡太平洋的堤坝》到《来自中国北方的情人》(黄晞耘)

消费语境下的越界和抑制

——评西奥多·德莱塞的《金融家》(蒋道超)

试论克洛德·西蒙的意识流小说(刘成富)

D.H.劳伦斯的美国想像(刘洪涛)

父亲:剥去了圣衣的上帝

——试论卡夫卡作品中的父亲形象(胡志明)

“剧本小说”

——一种跨文本写作的范式(田俊武)

解读谭恩美《喜福会》中的中国麻将(张瑞华)

泰德·休斯《生日信件》中的多层人际关系解析(李战子)

论乔伊斯的小说艺术(李维屏)

革命·意识·语言

——英国浪漫主义研究中的几大主导范式(张旭春)

启蒙运动与德国浪漫派(陈恕林)

永远的修辞性阅读

——关于解构主义与文化研究的访谈—对话(J.希利斯·米勒;金惠敏)

用虚幻建构真实

——解读罗伯一格里耶的“新自传”(张唯嘉)

伊格尔顿的《论文化》受批评(宁)

萨伊德谈马哈福兹(空草)

《法侬传》出版(空草)

卞之琳先生追思会暨学术研讨会在京召开(空草)

《二十世纪文学》2000年度“批评奖”(空草)

杨武能获德国“国家功勋奖章”(立)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

《外国文学评论》注释体例说明

第2期(总第58期)

解构主义在美国

——评J.希利斯·米勒的“线条意象”(申丹)

身/心二元对立的诗意超越

——埃莱娜·西苏“女性书写”论辨析(林树明)

被忽略的R.L.斯蒂文森

——斯蒂文森小说理论初探(王丽亚)

比较中见特色

——村上春树作品探析(林少华)

虚像与反差

——夏目漱石精神世界探微(高宁)

重读《麦琪的礼物》(朱刚)

从《“水仙”号船上的黑水手》及其《序言》看康拉德的艺术主张与实践(高继海)

论马卡宁小说创作的艺术风格(侯玮红)

《他们的眼睛望着上帝》的叙事策略(程锡麟)

J.希利斯·米勒谈世界文学与比较文学(空草)

很多的印度,很多的印度文学(空草)

利哈乔夫:20世纪俄罗斯最后的沉思(吴晓都)

描写琐事,一种新体裁?(岳)

全球化语境中的惠特曼研究(刘树森)

普罗米修斯的hubris

——重读《被绑的普罗米修斯》(陈中梅)

英美文学中的哥特传统(肖明翰)

一场辛苦而糊涂的意识形态之战

——谈玛丽琳·芭特拉的奥斯丁研究(王海颖)

布洛克斯和他的自然诗

——兼与谢灵运比较(刘润芳)

试论诺瓦利斯小说的宗教特征(谷裕)

乌托邦文学与《圣经》(赵宁)

日本“大冈故事”《审问生母与继母之事》与元曲《灰阑记》中(田妙叶)

编后记

台州学院(筹)简介

《黑暗的心脏》解读中的四个误区(殷企平)

第3期(总第59期)

地之灵

——关于“迁徙与杂交”的感想(陆建德)

多元文化杂交时代的民族文化记忆问题(张德明)

话语霸权与跨文化交流(罗国祥)

地域文化与想像的家园

——兼谈印度现当代文学与印度侨民文学(石海峻)

从批判走向自由:后殖民之后的路(戴从容)

“文化的迁徙与杂交”会议论文选摘:中国诗文形式的变化(孙法理)

流亡法国的外国作家(吴岳添)

试论当代美国诗歌对中国传统文化的接受(董洪川)

海明威和他的回忆录《不固定的圣节》(于冬云)

关于索因卡戏剧《路》的一点思考(王燕)

埃米莉·狄更生隐退之因探析(董爱国)

基督教与陀思妥耶夫斯基的“历时性”诗学(王志耕)

弥尔顿的诗学观(刘立辉)

编后记

读解《诺斯托罗莫》

——康拉德表现历史观、英雄观的艺术手法(虞建华)

叙述、视角与认识

——解读艾丽斯·麦克德莫特的《迷人的比利》(姜红)

大世界与小世界的对立

——评塞缪尔·贝克特的长篇小说《莫菲》(王雅华)

苏联文学的道德探索历程(吴嘉佑)

《一封信》:一个唯美主义者的反思(韩瑞祥)

边缘与颠覆:克里斯特瓦的女性主义诗学(罗婷)

“随笔”:碰撞之中的文类(郭宏安)

“原文”的物化与翻译研究(袁伟)

福克纳与后现代主义(魏玉杰)

七十年来我国的印度文学史研究论评(王向远)

A.S.拜特论威拉·凯瑟(宁)

“文化的迁徙与杂交”学术研讨会暨“思源”外国文学评论奖颁奖会召开(王纪宴)

日本文艺评论家川村凑访华(许金龙)

《卞之琳译文集》出版(万直纯)

第4期(总第60期)

试论《尤利西斯》的父与子主题和文化问性(张弘)

格雷布为什么找不到格林先生

——新修辞学观念与索尔·贝娄小说的互为阐释(李鑫华)

纳博科夫与堂吉诃德(刘佳林)

异国情调与本土意识形态

——威廉·卡洛斯·威廉斯与中国的对话(张跃军)

好人何以变成坏人?

——评布莱希特的《四川好人》(谢芳)

《乡村医生》

——“内宇宙”幻化的现代神话(叶廷芳)

“在流沙中行走”论《植物园》的“叙述”(仵从巨)

在梦的阐释中展示权力关系

——论《人鼠之间》的文化寓意和社会效用(方杰)

海明威:“有女人的男人”(戴桂玉)

美国文学对地域之情的关注(孙宏)

乔叟对英国文学的贡献(肖明翰)

论勃朗宁诗歌的艺术风格(刘新民)

《堂吉诃德》的多重讽刺视角与人文意蕴重构(蒋承勇)

比较文学研究在中国的发展及其意识形态功能(周小仪;童庆生)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

关于表现主义的定义问题(张黎)

拉康与分裂的主体(严泽胜)

《窃信案》:文本与批评的对话(何宁)

全球化语境中东方文化与文学的研究现状与前瞻(麦永雄)

我们时代的欧洲文学史(王守仁)

新历史主义还有冲劲吗?(宁)

厄普代克的平庸之作受到批评(宁)

西蒙发表新作《有轨电车》(吴岳添)

从大江键三郎眼中的村上春树说开去(许金龙)

“新世纪东方文学研究与教学学术研讨会”侧记(王燕)

北京大学世界文学研究所成立暨首届学术研讨会召开(空)

2002年

第1期(总第61期)

人文主义二三(吕大年)

论日本诗话的特色

——兼谈中日韩诗话的关系(张伯伟)

论哈代的自然(颜学军)

《哈姆莱特》:演释人类生死问题的悲剧(蓝仁哲)

《呼啸山庄》与哥特传统(蒲若茜)

美将拯救世界

——《白痴》与陀思妥耶夫斯基的末世论思想(汪剑钊)

释博尔赫斯“无穷的后退”(王钦峰)

从《峡谷的阴影》中的娜拉到《西部好汉》中的佩吉恩

——评辛格赋予其剧中女性人物的双重含义(陈红薇)

《生死朗读》的叙事策略探析(冯亚琳)

美国文学与文化中“白色”的象征意义(张立新)

全国主要报刊外国文学研究文章索引编后纪

人类社会的自由难题

——评安东尼·伯吉斯的《发条橙》(张和龙)

无根人的悲歌

——从《黑暗之地》读解V.S.奈保尔(梅晓云)

萨特观念戏剧的艺术特性

——评《魔鬼与上帝》(冉东平)

海明威作品中的“青年因素”(陈雷)

美国神话 (萨克万·伯克维奇;钱满素)

读解“圣言”

——神学解释学向现代解释学过渡的问题种种(杨慧林)

中外文论中的镜喻(刘艺)

维柯《新科学》中的诗学理论(邱紫华)

法国女作家玛丽·达里厄塞克(岳)

本刊召开“高校文化素质教育与外国文学”学术座谈会(空草)

俄罗斯的“新历史主义”(吴晓都)

人所未知的伊迪丝·华顿(宁)

拉什迪的《愤怒》(空草)

奈保尔新作《半生》出版(海舟子)

第2期(总第62期)

《项狄传》与叙述的游戏(黄梅)

克罗卜史托克和他的自然诗

——兼与孟浩然比较(刘润芳)

“海东谪仙”李奎报诗中的李白(李岩)

试论《修道士》的“哥特式”特征(李伟昉)

“故事与话语”解构之“解构”(申丹)

流浪的缪斯

——20世纪流亡文学初探(张德明)

文学·历史·文学史

——思考美国初期文学发展的历史叙述(张冲)

斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特和阿尔托戏剧距离观之比较(阎立峰)

论时间和自传(王成军)

怀疑时代的自传(杨国政)

哈代的小说创作与达尔文主义(聂珍钊)

历史小说的终结:约翰·巴思的《烟草经纪人》(王建平)

“玻璃彩球中的蝶线”

——纳博科夫及其《洛丽塔》解读(黄铁池)

加缪叙事的另一种阅读(黄唏耘)

《橡皮》:用传统擦抹传统(张唯嘉)

俄罗斯白银时代诗海拾贝

——判断句叠用所释放的诗能(顾蕴璞)

从“被描写”走向自我表现

——当代澳大利亚土著短篇小说述评(王腊宝)

简评《诺顿文学理论与批评选集》(王晓路)

J.C.欧茨论威拉·凯瑟(宁)

帝国话题中的吉林(空草)

印度现代戏剧与民间仪式传统(空草)

俄版《巴赫金文集》第二卷(万海松)

“雨果和浪漫主义”学术讨论会在南宁举行(岳)

出版家争买印度新小说(海仑)

“第九次印度文学研讨会”于深圳召开

编后记

——杜绝抄袭

第3期(总第63期)

审美现代性的三个矛盾命题(周宪)

关于殖民和后殖民模仿(石海峻)

普鲁斯特论波德莱尔(刘波)

《四个四重奏》的时间拯救主题(刘立辉)

架讨T.S.艾略特的“秩序”理论(江玉娇)

霍尔顿与脏话的政治学(程巍)

自卑情结:福克纳小说创作的重要动因(朱振武)

二元对立形式与福克纳的《我弥留之际》(冯季)

拜厄特小说《占有》之原型解读(程倩)

《欲望号街车》的不确定性与矛盾性(徐静)

诗化的缺失体验

——川端康成《古都》论考(孟庆枢)

论莎士比亚十四行诗的时间主题(吴笛)

评理查逊的书信体小说艺术(李维屏)

狄更生的死亡比喻与基督(董爱国)

冯至与德国浪漫文学(殷丽玉)

中世纪波斯文学中的“海米塞现象”

——论“海米塞现象”的起源、发展和理论体系(艾赛提·苏来曼)

本刊启事

编后记

伪奥登风与非中国性:重估穆旦(江弱水)

当前比较文学的危机与出路(肖锦龙)

民族主义诉求的意义与陷阱

——关于新俄罗斯重构文学史问题的研究(林精华)

奥威尔

——饱受风雨侵蚀的石雕圣人(空草)

如何把握七十年代时代特征(宁)

西方出现“鲁米热”(穆宏燕)

吉卜林与后殖民的帝国重述(宁)

中国社会科学院第二届优秀期刊评奖结果揭晓(春生)

第4期(总第64期)

乔伊斯与形式(戴从容)

高尔基与别雷:跨越流派的交往和沟通(汪介之)

论忏悔录与自传(杨正润)

盲者与巨形图像

——弗朗纳里·奥康纳的小说视野(苏欲晓)

文化诗学视野中的《火山情人》(王予霞)

《静静的顿河》的多重话语何云波;(刘亚丁)

试析《彼得堡》的叙事艺术(祖国颂)

自然与生命的调和“心境”

——论志贺直哉《暗夜行路》的文学表象(吴光辉)

走向诗歌审美的人文主义

——谈济慈诗歌中的社会政治意识与其诗歌美学的高度结(章燕)

济慈诗歌新论二题(刘新民)

目击者的讲述

——论史诗故事的真实来源(陈中梅)

瓦肯罗德与艺术问题(黄燎宇)

论弗·施莱格尔的“交友”思想(李伯杰)

中日长篇小说的早熟与晚出

——以《源氏物语》与《三国演义》为中心(张哲俊)

资本逻辑与历史差异

——关于后殖民主义与马克思主义的一些思考(罗钢)

表现主义的社会批判倾向(张黎)

德里达的文学论与耶鲁学派的解构批评(萧莎)

翻译与华裔作家文化身份的塑造(王光林)

“理论热”过后的思考(宁)

伊格尔顿谈I.A.理查兹(宁)

“第三次发现”的巴赫金(夏忠宪)

第10届海明威国际会议在意大利举行 (任井;凯梅)

2003年

第1期(总第65期)

被颠覆的倒错

——关于罗兰· 巴特后期思想中的一个关键概念 (黄晞耘)

洛特曼与巴赫金 (赵晓彬)

声音和文字:索绪尔论萨图尔努斯诗体 (屠友祥)

《圣经》的阐释与西方对待希伯来传统的态度 (刘意青)

诠释、过度诠释与逻各斯

——略论《玫瑰之名》的深层主题 (马凌)

理性与非理性的对话

——塞缪尔·贝克特《莫洛伊》之双重文本解读 (王雅华)

话语权力与时代错误:文化战争刍议

——评约翰· 巴思的《新辛巴达航海记》 (王建平)

碎片化与整体性

——《喧哗与骚动》的历史感之建构 (易晓明)

“耗子王国”的歌手

——论卡夫卡与犹太文化的关系 (曾艳兵)

康拉德《黑暗的中心》与种族主义之争 (赵海平 )

《虚无乡》:品特式“威胁主题”的演变 (陈红薇)

理查逊和帕梅拉的隐私 (吕大年)

解读英国浪漫主义

——从一个结构性的意象“花园”开始 (张箭飞)

“聚合性”与陀思妥耶夫斯基的复调艺术 (王志耕)

再论普希金的文学人民性思想 (张铁夫)

真实的束缚,虚幻的自由

——试论凯特· 肖邦的《一个小时的故事》 (彭贵菊)

《荷马史诗》的象喻世界初探 (颜敏)

“辞”的传承和“传奇”的结构

——《古事记》文学性的由来 (李均洋)

辛克莱· 刘易斯新传记问世

“文学批评新术语”从书 (空草)

福克纳的遗作《南方之子》 (刘洊波)

昆德拉的新著《隔膜》(英译本)出版并受到批评

《午夜的孩子》被搬上舞台 (空草)

第2期(总第66期)

论《巴黎图画》的“隐秘结构” (刘波)

可能的文学

——罗伯特· 穆齐尔的随笔主义 (徐畅)

丛林法则、认同危机与东西方的融合

——论吉卜林的《丛林之书》 (陈兵)

是“丛林强盗”还是“民族英雄”?

——解读彼得· 凯里的《“凯利帮”真史》 (彭青龙)

萨特与加缪的恩怨 (吴岳添)

《人鼠之问》的另一种解读 (曾令富)

此判、继承与能指游戏

——论君特· 格拉斯作品中基督教题材的表现手法及意义 (冯亚琳)

突破现代派戏剧的艺术界限

——评萨缪尔· 贝克特的静止戏剧 (冉东平)

吸血鬼小说

——另类自我化的挑战 (苏耕欣)

司各特论英国小说叙事 (韩加明)

阿多诺的文化工业批判思想 (凌海衡)

经典叙事学究竟是否已经过时? (申丹)

一针见血的批评

——普鲁斯特对圣伯夫的批驳 (郑克鲁)

特质、文本与主题:希伯来神话研究三题 (王立新)

欧文· 白璧德在中国现代文化建构中的宿命角色 (朱寿桐)

德国的巴洛克自然诗 刘润芳

穆旦诗歌中的“T.S.艾略特传统” (刘燕)

韩国天君系列小说与中国程朱理学 (金健人)

吉卜林:“英王的吹鼓手” (宁)

法国文学批评的蜕变 (吴岳添)

凯恩斯如何在《荒原》上留下了自己的印记 (岳)

第3期(总第67期)

20世纪俄罗斯文学的有机构成 (刘文飞)

权力的内化与人的社会化问题

——读卡夫卡的《审判》 (谢莹莹)

关于伍尔夫的“1910年的12月” (盛宁)

《秀拉》的死亡主题 杜志卿

当代俄语生态哲学与生态文学中的末世论倾向 (梁坤)

《金阁寺》本事、结构及意义阐释 (张文举)

《雪国》创作方法论 (何乃英)

《魔障》:怪诞小说的精品 (王宏起)

《摩诃婆罗多》译后记 (黄宝生)

奥古斯丁与维吉尔 (高峰枫)

人物的讲述·像诗人·歌手

——论荷马史诗里的不吁请叙事 (陈中梅)

一段“进步”的历史

——浅谈狄思累利的小说 (殷企平)

《神曲》中的诗人与但丁的诗性隐喻 (姜岳斌)

在辩证法问题的背后

——试论“阿多诺-本雅明之争”的哲学分歧 (赵勇)

柏拉图的心灵诗学喻说 (王柯平)

欧洲人眼中的“多元文化主义”

——萨尔茨堡第408次美国文学研讨会侧记 (宁翊)

谈后现代主义小说

——兼评《美国后现代主义小说艺术论》和《英美后现代主义小说叙述结构研究》 (王守仁)

启蒙的遗产 (萧莎)

莎士比亚其人其剧之历史研究(上)

“中东欧:现代文论的发祥地” (吴晓都)

维尔纳· 索勒斯教授在南京作关于美国族裔文学与美国文化研究的讲座 (张琼)

佩皮斯三百周年纪念 (肖萍)

第4期(总第68期)

从批驳之靶到他山之玉

——浅论海德格尔对于保尔·德曼的影响 (周颖)

拉康论自恋、侵略性与妄想狂的自我 (严泽胜)

20世纪欧美小说动物形象新变 (朱宝荣)

《伤心咖啡馆之歌》的“二元性别观”透视 (林斌)

《毕司瓦斯先生的房子》:一个自我反讽的后殖民寓言 (胡志明)

“世界的地图”与空间晶体

——《帕洛马尔》主题和结构透视 (卜伟才)

《专使们》与文化批评精神 (陈丽)

为了忘却的记忆

——论《至爱》对黑人“二次解放”的呼唤 (王湘云)

独特的文化身份与“独特的彩色纹理”

——双语作家纳博科夫文学世界的跨文化特征 (周启超)

俄国比较文学百余年发展历程与俄罗斯民族认同 (林精华)

《世界文学》创刊50年纪念会在京举行 (海仑)

试析冯塔纳小说的“疑难”思想结构 (谷裕)

论华兹华斯《塌毁的茅舍》的主题与叙事技巧的统一 (李增;王云)

奥尼尔与易卜生 (杨挺)

论托马斯· 哈代的宗教思想 (马弦)

马克· 吐温的中国观 (崔丽芳)

左拉小说中的巴黎空间及生态表现 (陈晓兰)

复仇母题与中外叙事文学 (杨经建;彭在钦)

第六届全国优秀外国文学图书奖评选结果揭晓

莎士比亚其人其剧之历史研究(下) (宁)

第十二届全国德语文学研讨会召开 (徐畅)

《外国文学评论》30年汇编

2004年

第1期(总第69期)

自由之书:

《芬尼根的守灵夜》形式研究(戴从容)

转喻与隐喻

——吴尔夫的叙述语言和两性共存意识(李娟)

美国黑人作家与犹太作家的生死对话

——析伯纳德·马拉默德的《房客》(乔国强)

新东方主义中的“真实”声音

——论哈金的作品(应雁)

与“两种文化”的对话

——谈戴维·洛奇的小说《想》(童燕萍)

“从摇篮里抱走了别人的孩子”

——论卡夫卡创作中的语言问题(曾艳兵)

弗·索洛维约夫与俄国象征主义(汪介之)

从圆到圆:论博尔赫斯的时空观念(唐蓉)

从先知预言的角度释《荒原》(郭春英)

对《解读叙事》的另一种解读

——兼与申丹教授商榷(申屠云峰)

论泰戈尔的韵律诗学(侯传文)

叙事文本与意识形态

——对凯特·肖邦《一小时的故事》的重新评价(申丹)

寻求另外一种真实

——评德国浪漫艺术童话超现实的美学旨趣(冯亚琳)

审美与政治:关于济慈诗歌批评的思考(章燕)

互文和“鬼魂”:多萝西娅的选择

——再访《米德尔马契》(殷企平)

海涅作品中的死亡主题(赵蕾莲)

整合资源、加强互动、开拓空间

——“文学理论研究中心”成立大会暨首届学术研讨会综述(李媛媛)

伊格尔顿出版新著《理论之后》

洛奇评库切的新作

民族主义、现代主义与后现代主义(空草)

《牛津英语词典》背后的故事(萧莎)

编后记

第2期(总第70期)

艺术的自主性:一个现代性问题(周宪)

西方神话与叙事艺术(蒋原伦)

英美文学中的戏剧性独白传统(肖明翰)

鲍德里亚媒介理论的若干问题(戴阿宝)

《解读叙事》的本质究竟是什么?

——答申屠云峰的《另一种解读》(申丹)

论《普宁》的内在有机结构(王青松)

纳博科夫研究及翻译述评(刘佳林)

《布登勃洛克一家》:市民阶级的心灵史(黄燎宇)

用身体继续未竟的认识之旅

——评克里斯塔·沃尔夫的新作《身历》(张红艳)

乔治·佩雷克的非典型自传(杨国政)

嘉年华女性幻想社会批评

——论英国女作家安吉拉·卡特的《紫姬的爱情》(卓慧臻)

从“蜜蜂世界”看女权运动

——评美国当代女诗人普拉斯的蜜蜂组诗 (朱新福;林大江)

济慈看到了什么?(丁宏为)

理性的反动

——雨果小说美学的现代性(罗国祥)

意象主义之桥

——中西文化交流的范式(袁欣)

塞万提斯国际学术研讨会召开(张伟劼)

乔伊斯与他的疯女露西(娅宁)

奈保尔与纳拉扬(空草)

西方学人眼中的普希金(宁)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

编后记

第3期(总第71期)

《应和》与“应和论”

——论波德莱尔美学思想的基础(刘波)

互文性理论的缘起与流变(秦海鹰)

《忏悔录》的真实性与语言的物质性

——论保尔·德曼对卢梭的修辞阅读(昂智慧)

论默多克的小说《逃离巫师》中的权力和权力人物主题(何伟文)

俄罗斯后现代主义文学与俄罗斯民族文化传统(吴泽霖)

现实·梦幻·梦幻戏剧

——斯特林堡的《父亲》和蒙克的《病室中的死亡》(耿幼壮)

奈保尔笔下“哈奴曼大宅”的社会文化分析(梅晓云)

感受荒诞人生见证反戏剧手法

——《等待戈多》剧中的人及其处境(蓝仁哲)

“历史的噩梦”与“创伤的艺术”解读乔伊斯的小说艺术(郭军)

《所罗门之歌》:歌声的分裂(刘炅)

《千亩农庄》的生态女权主义思想(左金梅)

神性的幻灭和人性的冲突

——《沃斯》的悲剧意义初探(吴宝康)

《四川好人》与中国文化传统(张黎)

理查逊与菲尔丁之争

——《帕梅拉》和《约瑟夫·安德鲁斯》的对比分析(刘戈)

论海达·高布乐是一个颓废者(何成洲)

能乐《芭蕉》:芭蕉精形象的形成与日本佛典的关系(张哲俊)

又一个马克·吐温?(宁)

今日重读吉卜林(萧莎)

屋里屋外:关于当代英国诗歌的一个话题(空草)

《源氏物语》中夕雾读大学寮情节的真实性(张而弛)

全国主要报刊外国文学研究文章索引

编后记

第4期(总第72期)

从昆德拉的“第二滴眼泪”到现代人的信仰姿态(涂险峰)

流亡之梦与回归之幻

——论昆德拉的新作《无知》(许钧)

双角色人物模式的原型与移位(洪增流;姚学丽)

窗之惑

——试论卡夫卡小说中“窗”的隐喻(梁锡江)

《绿绿的草,流动的水》:印第安历史的重构(邹惠玲)

身份的虚构性

——菲利普·罗思“朱克曼系列”中的“对立人生”(杨卫东)

论英语自由诗的格律化(傅浩)

西方自然哲学中的“元素理论”及其诗学意义(吴笛)

论狂言绮语观在日本的引入及其原因(刘瑞芝)

徘徊于审美乌托邦与宗教乌托邦之间

——果戈理的文学思想轨迹刍议(周启超)

救亡与沉潜:西南联大时代冯至、陈铨对歌德的诠释(叶隽)

纪念乔治·桑学术研讨会在兰州举行

索绪尔关于“语言双重性本质”的论断与泰纳的影响

“文学”与“科学”

关于旅行创作(空草)

一封信:解码《金色笔记》的一把钥匙(陈才宇)

外国文学研究所庆祝成立四十周年(胡朗)

湖南湘潭“巴赫金学术思想国际研讨会”综述(季水河;刘中望)

现代化进程中的外国文学与中国社会现代价值观的构建(王守仁)

文学随笔:一种自由的批评(郭宏安)

俄罗斯侨民文学与本土文学关系初探(汪介之)

后工业城市“幻象化”的现实

——试论罗伯-格里耶的城市小说(张唯嘉)

外国文学领域中的本土视角问题

——以索尔·贝娄的影响研究为例(夏光武)

腐朽之力:狄更斯小说中的废墟意象(陈晓兰)

“外国文学与本土视角”研讨会综述(严蓓雯)

编后记

内外一体

文史一家

扫码关注