张锦|历史装置、电影作者与“人民”考古——福柯论电影

作 者 简 介

张 锦

中国社会科学院外国文学研究所编审,主要研究领域为西方文论、比较诗学、福柯研究等。出版的专著有《福柯的“异托邦”思想研究》,合著有《改革开放30年的外国文学研究(第一卷·文献综述)(上)》,译著有《萨特》,在《外国文学评论》《外国文学》《国外文学》等期刊发表论文30余篇。2021年被授予“中国社会科学院青年拔尖人才”荣誉称号,2023年获“中国社会科学院青年英才奖”。

历史装置、电影作者与“人民”考古

——福柯论电影

???? 文|张 锦

提 要:20世纪70年代,《电影手册》找到福柯既是为了克服电影自身僵化的批评传统,在德斯坦当选的历史语境中寻找电影批评新的话语方式和问题视野,也是为了反思电影创作实践贫乏的“素材库”。在今天看来,福柯对电影的讨论依然是从批判理论切入电影研究时不可绕过的重要参照。本文将以福柯论电影的数十篇访谈为基础,以福柯70年代的著述及其总体理论框架为线索,尝试思考以下问题:一是通过讨论《拉孔布·吕西安》等以法国抵抗运动为主题并将法西斯权力“色情化”的影片,反思电影何以是一种记忆机器意义上的历史装置;二是以电影作者论和福柯论作者为基础,论述奥菲尔斯、阿里奥、帕索里尼、施罗德、费雷以及西贝尔伯格等导演是以何种方式触及历史、现实与身体的;最后,余论部分根据70年代福柯论“人口”和“人民”的考古与谱系,引出福柯被广泛使用的“人民的记忆”概念的意涵。

关键词:福柯 历史装置 电影作者 人民 人口

福柯论电影的文章包括《反追溯》(«Anti-Rétro»,1974)、《关于玛格丽特·杜拉斯》(«À propos de Marguerite Duras»,1975)、《萨德,性的教官》(«Sade, sergent du sexe»,1975)、《关于保罗的故事》(«Sur Histoire de Paul»,1976)、《福柯访谈录》(«Entretien avec Michel Foucault»,1976)、《皮埃尔·里维埃的归来》(«Le retour de Pierre Rivière,1976»)、《宽忍的灰色黎明》(«Les matins gris de la tolerance»,1977)、《末日四骑士与日常生活的可怜虫》(«Les quatre cavaliers de l’Apocalypse et les vermisseaux quotidiens»,1980)、《沃纳·施罗德访谈录》(«Conversation avec Werner Schroeter»,1981)等九篇,时间主要集中在20世纪70年代,而且基本都刊载在当时法国电影研究的重要刊物上,例如其中四篇刊载在《电影手册》(Cahiers du cinéma)上,两篇刊载在《电影杂志》(Cinématographe)上。帕特里斯·马尼利耶和道尔·扎班扬论述福柯在法国电影研究中的重要位置时指出,法国电影资料馆于2004年10月22—23日(福柯逝世20周年),专门举办过一次以“福柯与电影——记忆影像,权力影像”为主题的电影节,以纪念福柯与电影的相遇。扎班扬发现,“在《电影手册》1981年6月号发表的70年代词典中,塞尔日·达内(Serge Daney)宣布:米歇尔·福柯‘(对于《电影手册》)是一个经常性的、无可替代的重要参照’”。《电影手册》自20世纪60年代的主编雅克·里维特(Jacques Rivette)阅读福柯的著作始,就与福柯结缘。编辑部同仁60年代末更是走进了巴黎八大福柯的讲堂,甚至研读福柯的哲学文本。一个典型的例子是编辑让·那尔波尼(Jean Narboni)通过阅读福柯对“电影作者”概念的反思。“电影作者”是《电影手册》创始人巴赞、特吕弗等以“作者政治”“作者签名”的形式和意义所命名的一个电影批评概念。通过阅读福柯对贝克特、卡夫卡、马拉美等的“无主体写作”论述而借用文学理论与新小说派的发展把电影领域里的“电影作者”问题历史化,福柯的“作者-功能”(la function-auteur)概念既能让人思考电影作者的电影风格,又能反思某种“经验的固化”和历史的限定性对作者创造功能的抑制,从而有效地评价电影作者论的意义和价值。

/

/

然而,更为重要的是,扎班扬认为,电影之所以在法国20世纪70年代需要福柯,是因为在季斯卡·德斯坦当选法国总统的温和政治语境中,对于电影人而言庸俗化的马克思主义经济决定论对权力的反思非常有限,而僵化的电影批评话语也难于面对当时的现实诉求。电影批评需要寻找新的批评话语和问题视野,电影创作实践也需要脱离贫乏的素材库。正是经由福柯,电影批评既寻得了某种在经济决定论之外反思权力的方式;通过福柯论“皮埃尔·里维埃事件”及阿里奥的电影,电影批评的“深层遗忘症传统”也被凸显:“《我,皮埃尔·里维埃……》实际上构成了双重意义上的‘反证’:反对变得过于僵化或正统的电影批评,反对‘什么都没记住’的电影生产(达内语),并因此回避了历史变化(从过去到现在,或相反)。”因而,正是在电影批评、电影实践与当时的现实问题、历史意识发生短路的时候,“福柯与活动影像的这种相遇才获得了其必要性”。通过电影与福柯、电影与哲学的非对象化的直接短路,即“在这里,哲学活动不满足于将艺术实践看作对象,而是要在它身上发现哲学自身的问题”,而电影实践与电影认识论则获得了历史的阐释方向,“与所有话语的教条主义决裂”,“所以这两者[都]在剪辑或短路中获得重生”。

/

/

此外,扎班扬还从电影与知识、电影与心理学、电影与生活的艺术、电影与记忆、电影与流动的历史、电影与身体等方面总结了福柯对电影的影响:首先是“对电影评论的影响,这是对福柯思想进行的实际操作,以便弄清他对影片以及电影史言论进行的修改。其次是对电影理论与美学的影响,因为即使福柯不挖掘范式或本质问题,作为艺术的电影的特殊性观点也贯穿在访谈中,即活动影像与权力关系、情爱行为或某一斗争故事有关……对哲学实践的影响……对历史调查的影响……电影与档案学家专业知识的巧合……或许可以考虑第五种影响……福柯的文字与言论对导演本人产生的潜在影响”。扎班扬甚至认为,“在福柯之后,电影便具有了与其他实践(话语的或非话语的)相同的描述能力,并最终确立了电影是时间的‘反证’”。而“话语的或非话语的”正是福柯用以描述“装置”或“机器”概念的关键。

1

历史装置:电影作为记忆机器

法文的“装置”(dispositif)或者英文的“机器”(apparatus)是福柯在20世纪70年代频繁使用的一个理论概念。这个概念有几个重要特点:一是它可以连接各种话语的与非话语的实践;二是它有着物质或身体实证性的一面,又有着话语或知识和意识性的一面,正如阿尔都塞的意识形态国家机器概念一样;三是它有着可拆卸和可组装或可重装的属性,在这个意义上它具有把历史对象化的隐喻功能;四是它与主体相关,或者更准确地说他与福柯所说的主体化(subjectification)相关。具体到电影,“装置”既关涉电影工业和电影机器的一面,又关涉电影的历史和记忆装置的一面。对福柯而言“哲学问题,这是我们所处的这个现在的问题。这就是为什么今天的哲学完全是政治学,完全是历史学。它是内在于历史学的政治学,它是对政治学不可或缺的历史学”,历史学一直在福柯的理论体系中具有举足轻重的作用,“哲学的工作必须透过历史研究来进行”。福柯正是把电影作为某种可拆解和重组的历史装置和机器,以期抵达当下政治和现实。

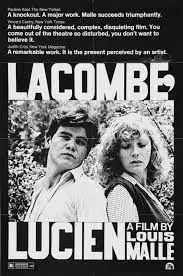

《反追溯》的访谈是从这样的现实问题意识开始的,即在德斯坦当选法国总统的新的“政治机器”(l’appareil politique)系统中,“为什么像《拉孔布·吕西安》(Lacombe Lucien, [1974])或《午夜守门人》(Il portiere di note,[1974])这样的系列电影在今天成为可能?为什么它们能产生巨大的反响?”所以《电影手册》同仁波泽尼尔(P. Bonitzer)、达内和杜比亚纳(S. Toubiana)期待福柯解答关于“可能性”的难题——在访谈中被问题化的是20世纪70年代出现的一系列对法国被德国占领的“二战”法国抵抗运动时期进行追溯的历史影片。换言之,这里的历史装置不是1789年的法国大革命,不是1968年的五月风暴,而是40年代的抵抗运动。福柯试图解释电影中抵抗运动这个历史装置的目的和意义,因而开启一种进入这个系列影片的有效方式,使人们可以在电影领域谈论考古学和谱系学,谈论如何争夺电影媒介。

/

/

在法国,被“戴高乐主义”建构为主流历史叙事方式的是19世纪民族主义的历史书写范式,这种范式以英雄、伟人这样的史诗程序启动对历史的记忆和叙述,所以福柯认为这种19世纪的范式并没有真正关注过民众战争的历史本身,而得出“历史从没有描述过的是1936年以来,以及从第一次世界大战结束到解放期间,发生在这个国家深处的事情”这样的结论。然而随着“戴高乐主义”右派的终结,新上台的德斯坦使得曾经躲藏在“戴高乐主义”背后的“老贝当主义”右派(la vieille droite pétainiste)再次登台,并且使其历史叙事被合法化。因此,福柯认为右派的大和解是使《拉孔布·吕西安》这些电影得以上映的历史语境:“民族主义右派和合作右派之间分歧的消除,才让这些影片成为可能。”而这个和解的关键就是权力的爱欲化,德斯坦竞选海报中他女儿对他的回眸正是要恢复权力的诱惑力:“权力需要自我掩护并不以权力的方式呈现出来。在某一点上看,这曾经是‘民主共和’这个口号的功能……现在(戴高乐扮演了一个非常重要的角色),权力不再自我隐藏,它骄傲地出现,更有甚者,它会说:‘爱我吧,因为我是权力!’”所以在“民主共和”时期,权力是以隐微的方式运作,而到了戴高乐当权至德斯坦当选的20世纪70年代,权力被直接展露并且和爱建立关联(“爱”变成了“爱权力”)。这种权力与爱所建立的新结构一方面在影片中借助法西斯权力的色情化得以展现,另一方面又为在70年代影片中重述法西斯权力找到了新的方式。历史与现实找到了结合的路径,电影也找到了影像再现的路径。

福柯认为,这才是《拉孔布·吕西安》等系列电影中对纳粹权力的色情化建构成为可能的原因,也是导演们选择抵抗运动这个历史缺口和入口来实现电影意图的原因。对抵抗运动而言,资产阶级可攻可守。也就是说,导演路易·瓦勒的拍摄表面上看没有问题,法国人民的确在抵抗运动中放下了武器放弃了斗争,他们似乎都如拉孔布·吕西安一样成为被权力诱惑而杀人的普通人。这一方面让电影为我们展示了纳粹赋权普通人,使得权力被分散和被欲望的方式;另一方面也贬低了法国人民,贬低了人民的记忆和斗争。因为这段看似没有抵抗的历史背后有着巨大的战争和政治经济学原因:“一战”期间被送上战场的孩子们从恐惧中回来后,赶上的是法国的右派政权和经济剥削,遇上的是1932年的经济危机,因而他们的确在20世纪40年代法国被占领时期没有动力再去抵抗和斗争;德国不同的地方在于他们的民众虽然也经历了同样的过程,但失败使得他们重燃复仇之心。这个历史过程并没有在电影中得到再现。然而这还只是问题的一个方面;福柯指出“一战”后抵抗的意志在工人和大众中慢慢在恢复,然而电影恰恰选取了他们的梦想被剥夺的40年代这个时刻。电影成为记忆装置和记忆机器,它选取了一个特定的时刻,选取了表面上看人民大众确实没有抵抗的时刻,导演因而不是没有意图的。影片《拉孔布·吕西安》设置的主人公拉孔布·吕西安在1944年本来要参加抵抗组织,然而却稀里糊涂地变成了纳粹的一员,不仅没有抵抗反而成为法西斯的帮凶,当然对弗兰茨(France)的爱让他从纳粹权力中恢复过来,影片建立了爱与权力的抚慰关系。这个影片中,历史装置非常清晰,法国人民如吕西安曾经是没有抵抗和斗争的,现在他们爱上了“法兰西”,故而恢复了正常,昔日对法西斯权力的爱被转化为今天对法兰西的爱,开启了德斯坦的爱欲政治语境。

另一部影片《午夜守门人》于1974年在法国首映。尽管意大利导演卡瓦妮试图通过露齐娅(Lucia)对马克斯(Max)的虐恋反思法西斯权力对露齐娅的内在型塑与伤害,即爱上和依恋虐待。但福柯要讨论的是影片的历史无意识,即影片以回忆和同构(再次爱上)的方式复现了两个时代耦合的可能性。如果说男女主人公在20世纪40年代的虐恋是以权力的色情化展示纳粹的一种方式,是把纳粹色情化并影像再现化的一种方式的话,那么在电影的叙述时间的1957年,男女主人公通过爱(色情)对权力的抗争则再次牺牲在权力之中(他们最后被击毙),爱与权力被深深地相互嵌入。正是这前后两次结构上的叠印构成了整部影片,影片因此展示了我们再次爱上权力的过程,就像上一次一样,只不过之前是被动的,而现在是主动的,并应和了上映时的法国现实。

/

/

这样在福柯看来由小资产阶级种族洁癖所导致的纳粹主义——“正是腐朽的小资产阶级对种族卫生的幻想支撑着纳粹的梦想,其中不关色情什么事儿”,就在20世纪70年代的语境中与色情建立了关系,并建构出权力与色情的相互关联。福柯因而通过质问色情、性和权力之间在70年代法国被建立关联的方式,揭示出这些影片正好显示了现在权力不是不在了,而是在爱中被抚慰和重构。正如库布里克的《光荣之路》(Paths of Glory,1957)在法国被禁映说明,为何马勒等导演放弃了与纳粹和法西斯现象作斗争的历史话语,而是主要启用了性话语或爱的话语来重写和反思那段历史,即电影通过重建家庭主题来反对民族武装斗争,这恰是当时70年代历史语境所需要的:“学校(scolaire)的历史课的目的一向如此:告诉(教育)人们,他们被杀害(se faire tuer,战死沙场),这是伟大的英雄主义。”即通过把牺牲理解为英雄主义而重建日常生活的主体。

最后,福柯对影片《希特勒,一部德国电影》的阐释也采用了上述类似视角,即纳粹如何让人“杀死自己的邻居,占有他的妻子和房子!”。然而福柯认为比反思纳粹权力更急迫的是,对于20世纪70年代的法国来说,最贫乏的是电影理解世界当下情势的想象力和素材库:“问题是,我们今天为什么要通过某种色情幻想来想象纳粹……难道我们只拥有一种语言……难道除了集中营的世界末日景象,我们就不能理解当下世界的紧张吗?看看我们的影像库实际上是多么匮乏……创造一种新思路是多紧迫!”

那么,面对资产阶级可守可攻的历史以及匮乏的影像库该怎么创造新思路呢?福柯十分喜欢马塞尔·奥菲尔斯的影片《悲哀与怜悯》(Le Chagrin et la pitié,1969),通过对当时各行各业的人的采访,《悲哀与怜悯》准确地关联于这种不可能性,“即在法国围绕战争和抵抗运动拍摄一部描写正面战斗的电影是不可能的”。这种不可能性有几个层面,首先是电影没有可正面描写抵抗运动的素材,因为人们离开了战壕,当选取这个时段的时候,要说出战斗存在本身是困难的;其次是电影没有可以正面描写抵抗运动的形式,因为电影以英雄化的程序拍摄,如果没有英雄,就没有斗争。《拉孔布·吕西安》和《午夜守门人》这两部影片展示的都不是英雄,所以斗争也不存在,这是福柯揭示的一个非常有意思的取消抵抗运动,取消民众斗争和斗争记忆的辩证法。所以当《电影手册》想攻击《拉孔布·吕西安》这样的电影,对方的回击总是:你们有本事拍个别的电影啊!编辑部同仁因而认为电影应该创造新的正面主人公、新的“英雄”,然而福柯却认为这不是关于英雄和主人公的问题,要改变的是历史和影片拍摄的逻辑:“我们能不能不用英雄化这个传统程序,去拍一部战斗电影呢?这就回到一个古老问题上来:历史怎样才能把握自身的话语,把握过去发生的事情?除非通过史诗这个程序,也就是说,用一个英雄的故事来讲述。我们正是用这种方式书写了法国大革命。电影以同样的方式运作。”所以活动影像的难题正在于以什么样的话语和程序来把握什么样的历史。正如马尼利耶论福柯所说,福柯要重建一种民众的历史,这种历史不可能被几个“英雄”代表,因而问题就变成了:“人们能否保留斗争记忆这样的东西,而不落入戴高乐式的英雄主义化?另一种抵抗运动历史是否可能存在?”以独特的个人风格把握历史,这正是福柯对优秀导演的期待。

2

电影作者:作者政治与作者—功能

在《什么是作者?》的开篇,福柯就指出“‘作者’这个概念确立了思想史、知识史、文学史,也是哲学史和科学史上‘个人化’的重要时期。即使在今天,当我们重构某一概念、文学体裁或者哲学流派的历史时,我认为这些范畴较之更为坚实而根本的‘作者’和‘作品’的观念来说,也显得相对弱小,并且是次一级的”。当然,福柯接下来并没有直接考察作者是如何被个人化的历史过程,而是将作者与文本之间连接的必然性问题化,最后提出作者-功能这样一个将作者放置在复杂的社会运作网络中而不是个人化的特权上的概念。如果说个人化的特权与作者在资本主义社会特有的私有财产观念,与在18世纪末19世纪初“随着文本所有权制度的建立,以及事关作者权益、作者-出版商关系、复制权利及相关事宜的严格法规的制定”相关的话,那么福柯论电影时反复提及导演名字恰恰是想在电影领域重提某种“坚实而根本的个人化”的把握历史的风格。

扎班扬就曾这样区分福柯对不同影片的看法:

(电影)的目的其实是要会合福柯著作的各个不同方面:如《我,皮埃尔·里维埃……》与知识考古学;《保罗的故事》与权力的策略;《玛利亚·玛丽布朗之死》与作为艺术品的生活……所有这些情况都是对电影提出的要求……因此,应该更加重视考古学开发而非历史解释(《我,皮埃尔·里维埃……》与《拉孔布·吕西安》相对比);更加重视力量关系的灰色谱系学而非权力关系令人怀疑的再现(《保罗的故事》与《午夜守门人》相对比);更加重视身体与快感的艰难增值,而非已经被无数次考验证明的恋爱情感(沃纳·施罗德与英格玛·伯格曼相对比)。

/

/

在这种对影片与导演的对举中,福柯欣赏的是阿里奥、费雷和施罗德,因为他们在电影中反思了知识、历史、权力和身体等问题。阿里奥的《我,皮埃尔·里维埃,杀了我妈,我姐和我弟》这部影片是根据福柯由档案整理出来的书拍摄的,福柯参与了电影的编剧,见证了导演的工作。福柯指出,“通过一些资料和回忆录,包括皮埃尔·里维埃、他的家人和邻居、法官等人真实说过的话,在现在,尝试着把这些谈话、问题调查和动作,通过这些非职业演员的身体和嘴巴表现出来,他们都是当地的农民,与1836年案件有着同构性……重要的是,拍摄地区的人们参与了影片的工作,他们根据不同的人物、不同的阶段选择了自己的立场,他们表演了这个过程,并通过自己的表演重新提出这个问题”,阿里奥做到了“让历史‘发生’(passer),与历史发生关系,或者强化我们的记忆或遗忘,这也是电影所能做到的”。“里维埃事件”发生的时候,农民阶层所面对的是“在1789年和帝国之后,新的法律体系出现了。《民法》正进入乡村,带来新的财产关系……财富、财产、产业和生活的基本条件,所有这些都悬而未决,在讨论中”,即在19世纪的自由市场和政治经济学语境中,财产关系进入了乡村生活中。而19世纪30年代发生的关于乡村《民法》和新的财产关系问题的历史被装置到20世纪70年代。“凭借优秀演员克劳德·埃伯特的表演,阿里奥找到的不仅是皮埃尔·里维埃,更是能够重新提出下述问题的最佳载体:皮埃尔·里维埃是谁?”阿里奥复现了彼时与今日关于里维埃的精神分析、心理学与法律难题。那么阿里奥的电影是如何做到这一点的呢?

/

/

首先是台词,把彼时的台词在今日激活,这正是电影不同于文学等其他艺术的地方,它可以直接说给我们听。

其次,不同于文学和绘画,阿里奥的电影“有日常生活的所有问题”。当然,在20世纪70年代重提乡村小人物的日常生活,重提“艾曼纽尔·勒华·拉杜里写的关于蒙塔尤村(Montaillou)的书,其中的人物在法国历史文献中现在有了与米拉波(Mirabeau)或拉法耶特侯爵同样的重要性”,重提“田野、森林、小马厩”与侯爵在历史中同样重要的位置,这正是当时知识领域年鉴史学对乡村关注的一种反应。阿里奥的电影处在这个潮流中,这个潮流成为他的历史语境和经验环境,同时他也通过电影捕捉了这个潮流。福柯借用安东尼奥尼的《放大》(Close-up,1966)说,阿里奥把一个历史中并非发生过一次的事件放大,让我们体会到日常生活就是历史的无意识:“我们的历史无意识是由数百万、数十亿的微小因素制造的,像雨滴一样一点点地冲刷我们的身体,冲刷我们的思维方式,然后偶然性让无数微小事件中的一件留下痕迹,变成一部回忆录、一本书,或者一部电影。”

再次,在阿里奥电影对里维埃事件的展示中,除了非职业演员的表演和口音等,还有个特别值得称道的地方,即阿里奥再现了里维埃所设置的双重陷阱:一是里维埃使得司法机关和医学机构无从知道真相,似乎他非常了解司法和医学机构需要什么样的逻辑,而他恰恰使其逻辑被怀疑,推理被阻断:“当人们问他为什么杀死他的小弟弟时,他回答说:‘为了在所有人眼中,尤其是在我父亲眼中成为令人厌恶的人,这样当我被判处死刑时,我父亲不会感觉到不幸。’”作为谋杀事件的实施者,他有权力讲述故事的真相,而他也有权用故事来操纵司法机构的逻辑和判断。二是在里维埃所设计的这个被阻断的逻辑中,尤其是在他说出的令医生、陪审员和法官都觉得理智而完美又阻断其理性和外部判断的故事和文本中,后者无法想象他的犯罪动机,司法和心理学无法接近犯罪的真相,因而无法给他定罪,这也是为何他的死刑最后缓刑的原因。电影有效地展示了“里维埃之谜”成为一个司法、精神病学不可抵达的“黑洞”的过程。电影因而也反转了精神病院和心理学以及司法机构的观看逻辑。阿里奥的过人之处正在于他“在文本和记忆之间建立了一种游戏,这种‘画外音’(voix off)格外适合重建这个双重陷阱。一方面,它遮盖了所有剩下的声音,因而整部影片表现的是里维埃内心的声音,但是,里维埃不仅出现在电影中,影片还像胶片一样把他包裹起来,他往返于影片的外部边界;另一方面,影片让记者、法官、医生的纪录片声音也干预进来,通过设置陷阱和人们谈论他的话语方式重建了这个运动”。“画外音”这种电影媒介巧妙地实现了里维埃与记者、法官和医生话语之间的矛盾和张力,里维埃之谜就像被黑色的胶片包裹起来一样,引来无数嘈杂的声音。

最后,非常有意思的是,福柯提到了电影与知识的问题,他认为不能对电影提出知识问题,电影不是为了让我们知道什么,“电影允许拥有一种与历史的关系,创建一种历史的存在模式,电影的历史效果与我们通过记载所了解的历史是完全不同的”。历史中被判缓刑后在狱中自杀的里维埃,在电影结尾被流放了,“在影片的建构过程中,这种流浪被放在结尾,放在审判之后。影片的结尾是杜撰的,当里维埃被审判时,影片重新回到他被逮捕之前的流浪场景。影片在此处展现了一个维度,即里维埃从法医学这个陷阱中逃脱审判的事实,他走了,他逃脱了,他逃离了这一切,变成一个逍遥法外、在社会之外的漂浮不定的人物,奔跑着、悬浮着。实际上,影片建构了一个错误假象,让里维埃在历史和真实之外显现出来”。影片提示我们,在历史和真实之外奔跑的只能是影片中的里维埃影像,是它让历史再度被现场化,对当下的反思产生意义。里维埃的影像因而穿越古今,他的奔跑隐喻了电影让事件持续在场。正是电影的独特性、本体论触动了福柯:“里维埃事件”这案件在法国已经被封存,精神科医生和精神分析学家都不能对这个事件提出再现或者重释的可能,没有人能抵达事件核心,然而电影却提出了新的挑战,电影的可视化使得“里维埃事件”再次产生爆发性的影响。所以福柯认为:“在通过电影提出历史问题的人之中,阿里奥和他的《卡米扎尔人》是最近几年做得比较好的之一。”电影作者个人的努力关涉历史与现实的实践,这不禁让我们想到最近戴锦华教授评论影迷文化时所说的:“我希望每一个导演用他们的影片命名自己,他们不该需要代际或者‘共性’的命名……而且在我心底,我在拒绝清晰代际群体出现的同时,暗暗期待着某种意义的电影新浪潮的发生。”

福柯还论及了其他导演。在评论帕索里尼的电影《爱的百科》(Comizi d’amore,1965)时,福柯说道:“帕索里尼像是偶然路过一样,随意地把他的麦克风伸向那些沐浴在阳光下悠闲散步的人们:他在镜头后面向人们提出一个有关‘爱’的问题,一个混合着性、情侣、快乐、家庭、婚约习俗、妓女及其价目等许多范畴的模糊不定的领域……此时,作为采访者的帕索里尼渐渐隐去,而作为导演的帕索里尼却正眼观耳听,全神贯注。”帕索里尼这种全神贯注的“眼观耳听”准确地关涉某种历史性而不是性狂欢:“贯穿整部影片的不是性的困扰,而是某种历史性的担忧,某种在意大利出现的新体制面前表现的先兆性的、混杂的犹豫,即宽忍的体制。这是在此处显出这个人群出现的断裂,当他们被问及爱情时,他们谈的却是权利。”帕索里尼通过电影展示了意大利性狂欢的历史性混杂和允许这种混杂的“宽容”,即对于青年人来说问题在于财富、社会地位、政治经济学和法律所导致的对“性狂欢”的审慎和忧虑,而对于老年人来说,对狂欢的担忧在于这是否会扰乱他们已经建立的婚姻和性别的社会秩序。故而电影导演展示的不是性狂欢,而是在性话语之下的社会思考和历史问题。此外,帕索里尼在电影中还思考了“永恒青春”的话题:“在《罗马妈妈》(Mamma Roma,1962)一年之后,帕索里尼继续他在影片中探索青年人的英雄传奇。在这些青年身上,他看不到心理学家所谓的‘青春期’,而是一种‘青春’的当下形式。”帕索里尼的影片破除了对“青春期”的社会心理学时间假定,展示了一种永远进行中的“青春”。如果说青春期是一段有限的心理学时间概念,那么永恒青春就是一种永恒战斗的力量姿态。这种对永恒青春的盛赞恰逢法国知识界在20世纪六七十年代以文化的多元主义形式反抗权力的多元主义形式的历史情境。

/

/

在论及当代电影中的虐恋意象和极端电影的时候,福柯反思了萨德和萨德主义的问题。福柯认为萨德被理解为电影中虐待场景的起源是一种误解,因为在福柯看来,代表了现代“人之死”知识型转向的萨德“笔下的场景注重细节,有仪式感,形式严谨,很难加入摄影机的附加手法……充斥空白的不是欲望就是身体,没有影像的位置”。萨德是解剖学意义上的性教官,维系的是身体的等级制和功能体系,这与福柯在《词与物》中论及的从自然史向居维埃的转变相关,而福柯比较欣赏的是沃纳·施罗德所展现的“反器官的身体”,即去等级化的身体:“当代电影对待身体的方式是一种比较新的方式。诚如沃纳·施罗德拍摄的电影《玛利亚·玛丽布朗之死》中表现的接吻、面孔、脸颊、眉毛以及牙齿……是某种极小部分的放大,是某种身体片断微弱的潜在价值的增加。”施罗德的影像展示了“独立于欲望体系”之外的想象性元素的存在,“在施罗德的电影中,摄影机的工作并不是为了某种欲望而描述身体……在摄影机(及其快乐)和身体(其自身快乐的冲动)之间不可预料的相遇点上,产生了这些影像”。福柯此处的论述特别容易被误认为是在为同性恋身体实践辩护,然而,实际上福柯讨论的是摄影机与身体之间如何相遇的问题,即活动影像还能怎样展现身体,解放和解构传统加之身体的律令和意识形态。因为就“电影的特效性问题,亦即媒介的范例……身体的介入主要是为了区分电影与戏剧”,戏剧和电影都以身体为表演媒介,但戏剧无法像电影媒介这样,充分展示身体的解体和其他象征方式,所以当福柯在谈到《热情似火》中玛丽莲·梦露的身体还是戏剧身体的时候,他想说明的是:“电影能做的,是以比戏剧更加直接的方式对身体进行解构,即身体本身包含的‘无名契约性’或‘无法利用性’。”因而,电影《保罗的故事》得到福柯肯定的原因正是导演勒内·费雷通过探索实现了电影的苦行:“移动影像的简约、苦行就是电影的基本特征,是福柯赋予它的‘特性’要求,无论它们是身体的嗡嗡声,还是身体所偏爱的对再现体系的超越……福柯在《保罗的故事》中赞扬勒内·费雷的能力,他让进精神病院的实际效果变成可以感知的东西……指出导演场面调度的功绩:将电影的整套机制、影片的整个拍摄过程压缩在如此狭窄的空间是困难的。”费雷以摄影机在狭窄空间的操演,让我们在活动影像上直观了精神病院的运作条件、机制和逻辑。在这个意义上,电影是一种在本体论层面上朝向历史和现实的“苦行”。

余论:

“人民”考古:人民与人口的二元对立

在1977—1978年法兰西公学院讲座《安全、领土与人口》中,福柯论及以“人口”为核心的政治经济学诞生时,提到一个非常重要的问题,即对于资本主义在18世纪所发生的治理方式的转变而言,安全机制(dispositifs de sécurité)这种新的治理方式针对的是“人口”,此时人民(大众、民众、百姓,peuple)和人口(population)发生了分离。福柯说:

人口作为政治主体,这个集体主体在以前的那些世纪中的法律和政治思想看来是完全陌生的,通过这些断裂,它正在显现出来,非常复杂。你们刚才看到,它也作为客体显现出来,也就是说,这些机制都指向它,从它那里获得某种效果。作为主体,人们要求它以这种或者那种方式进行活动。人口覆盖了古老的百姓的概念(peuple)……马上,一方面会出现暴动,另一方面是囤积居奇……阿贝伊说,那么所有这些都证明,这些人并不真正属于人口。他们是什么?他们是百姓(peuple)。在行为上与人口的治理相比较,百姓也就是不属于人口这个集体的主体—客体(sujet-objet collectif),他似乎自己把自己置于人口之外,因此他们作为百姓拒绝成为人口的一部分,将破坏这个系统。

对于资本主义治理术而言,18世纪以来,随着经济的发展,人口成为生产力,政治经济学诞生了,对“人口”的治理,即对社会治安和安全机制的启用成为“生命政治”的关键,所以让人更好地生活,避免可能的风险,建立医疗机构等保障人的生命安全成为社会治理的目标。然而,资本主义要治理和保障的是人口,构成人口反题的却是人民,人口是顺着资本主义治理要求的,而人民是反思资本主义的治理模式和历史书写方式的。福柯20世纪70年代理论中对“人口”和“人民”这两个概念的划分和思考,正好可以成为他论电影的某种参照,解释他为什么用“人民的记忆”(mémoire populaire)这样的概念讨论电影。

福柯在《反追溯》一文中向《电影手册》的编辑解释了他对《拉孔布·吕西安》这样的电影的不满,其原因就在于它们关涉的主题是民众没有抵抗和斗争,只有对权力的爱和盲从。福柯反对电影中现有的对法国“二战”历史的追溯与怀旧方式,他试图重构的是“被占领和反抗的双重主题”和“民众斗争记忆”。如果说这些影片配合的是人口的概念、对人口的规训,对人口记忆的装配,那么福柯正是要呼唤人民的记忆。

从抵抗运动如何再现才能找回人民的记忆的议题出发,福柯拉出了一条关于人民或民众记忆的线索,循此考古和谱系,电影导演才能找回民众记忆或者再现民众记忆:“确实存在一场真正的战斗,但其关键是什么?就是我们可以大体上称之为大众记忆(mémoire populaire)的东西。绝对有一些人,我指的是那些没有权力写出做出自己书的人、那些没有权力编纂自己历史的人,这些人同样有一种方法可以记录历史、展开回忆、依靠它生活并使用它……它是19世纪开始才较为清晰地被表现出来,比如说或者表现为口头、或者表现为文本、或者表现为歌曲的大众斗争传统。”资本主义对“人口”的规训和治理,正是要抵抗和阻挡这种19世纪以来表现得更为清晰的口头、文本或歌曲的大众记忆装置和传统。福柯说:“一整套装置(‘大众文学’和畅销文学,也包括学校教学)已经就绪,以阻挡这场大众记忆的运动。”然而,民众的记忆虽然在这种大众畅销文学中被阻挡而缩减,但却没有消失,所以对于资本主义而言,“畅销文学已经不够了,还有一些更有效的方式,比如电视和电影。我认为这是一种对大众记忆再编码的方式,大众记忆存在着,但它没有任何可以自我书写的方式”。某些电视和电影暗合了阻挡大众记忆的“人口”治理传统,让大众觉得他们就是影片所述的样子。在福柯看来,比《拉孔布·吕西安》等“这部或那部电影更重要的,是在电影上发生的这种连锁现象,是被所有这些影片建构起来的这个网络,以及这些影片所占据的地位”。这种连锁现象建立了“20世纪没有发生群众斗争”这个主题。福柯认为它们以两种方式建立这个主题:“首先是‘二战’刚刚结束之后,就简单地告诉我们:‘20世纪是英雄的世纪!丘吉尔,戴高乐,那些进行空投、组织海军纵队的人们。’”即影片通过塑造伟人和英雄而遮蔽了民众的斗争。此外,另一种方式是直接回到法国抵抗运动这个特定时刻说:“你们在哪儿看到人民斗争了吗?在哪儿看到人们拿起枪杆子暴动了?”进而利用这段历史得出法国人民并没有抵抗这个叙述。

这就提出了争夺电影媒介的问题。福柯认为电影应该再现人民记忆的时间性:“这就提出了人民记忆的问题,提出了或许是人民记忆所特有的时间性问题,这种时间性与夺取某个中央政权或某一场局部战争相去甚远[不在一条线上,是错位的]。”即福柯在论电影中提出人民或民众记忆与宏大叙事的区别,或者说民众故事的时间性与政治战争历史的时间性之间的差异性问题。而“如果我们抓住了人民的记忆,就抓住了他们的动力,而且也就抓住了他们在过去斗争中积累的经验和知识,而不再需要知道什么是抵抗运动了”。虽然问题还是回到了法国抵抗运动中的民众斗争记忆问题,但福柯提示电影要努力抓住人民的记忆,这样才能复现人民在战役中所创造的历史经验和知识,也直面历史是人民创造的这一事实。

新媒体责任编辑:周梦婕

审校:张锦

【为方便阅读,新媒体推送删去了原文的注释,如有需要请查阅原刊。该文原刊于《当代电影》2020年第9期。感谢作者的授权!】