卫茂平 | 《浮士德》汉译及解读考索 ——兼论其副标题“一部悲剧”的阙如

本文原载于《中国比较文学》2019年第3期。感谢作者卫茂平老师和《中国比较文学》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要 诸如“歌德在中国”这样的题目在学界已广为人知。本文拟另辟蹊径,讨论歌德 《浮士德》在中国的汉译及解读情况。该文重点拟揭示一个至今为人忽视的问题,即几乎所有汉译书名,均弃其副标题“一部悲剧”不译,并探究这一现象的成因。文章最后 拟引歌德本人的有关文字,尝试重新解读此作。

关键词 歌德在中国的接受;“《浮士德》汉译;《浮士德》解读;悲剧;“一部悲剧”的缺失;辜鸿铭;严复

中德文学交流史上最负盛名者,该是歌德(Johann Wolfgang Goethe, 1749-1832)。类似“歌德与中国”这样的题目,早已频见书刊。本文拟另辟蹊径,仅以歌德剧作《浮士德》完整汉译本为对象,辅以译者序跋,既梳理此剧汉译史,也指出一个至今为人习焉不察的问题:几乎全部汉译书名,均弃其副标题“一部悲剧”不译。本文拟探究这一现象成因,并按歌德有关提示,从“另类”视角出发,举例考释此剧。

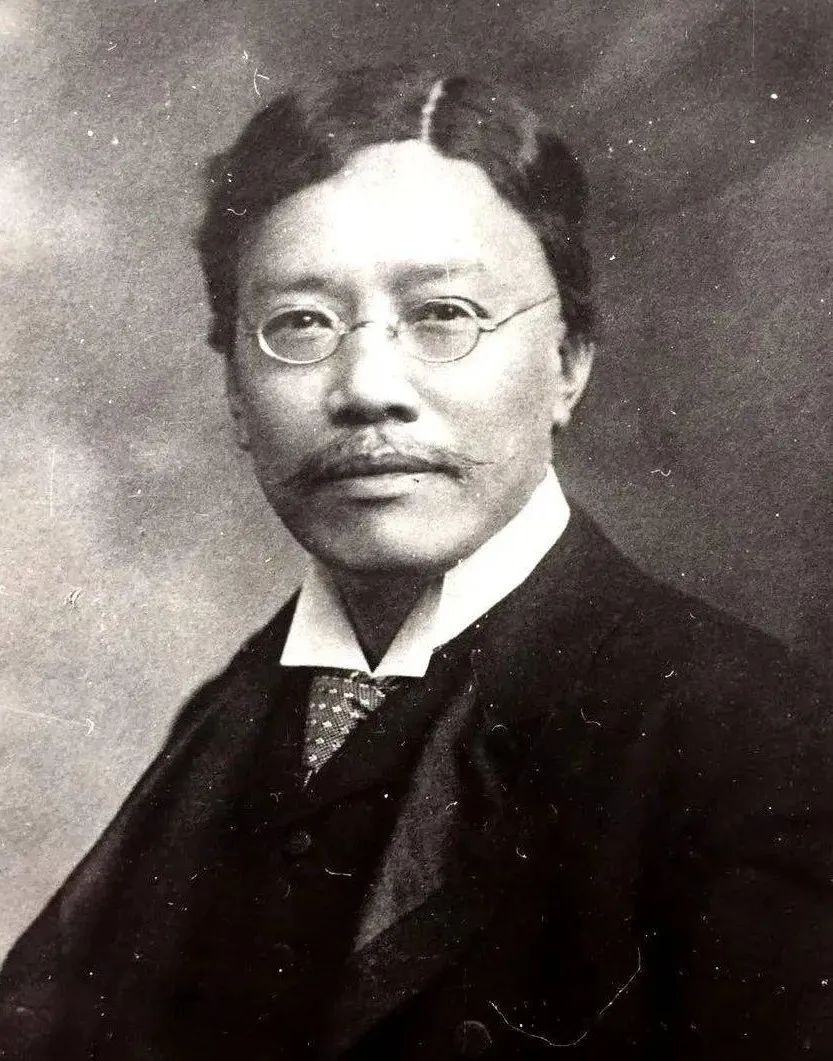

在中国,首先对歌德示出无比热情、并将其名字纳入自己书名的,该是晚清名人辜鸿铭。他1898年由上海别发洋行出版的《论语》英译(The Discourses and Sayings of Confucius),副标题即是《引用歌德和其他西方作家的话注释的一种新的特别翻译》(A New Special Translation, Illustrated with Quotations from Goethe and Other Writers),颇有以德人歌德注中国孔子之势。另外,他1901年的《尊王篇》和1905年的《春秋大义》,同样频引歌德。

辜鸿铭

但辜鸿铭的引述,主要服务于他本人针对西方学界的论战策略:凭借其娴熟的英语及对西方文化的知晓,“以夷制夷”,高扬中国文化,抨击西方列强。

真正意识到将包括歌德在内的德国哲人引入汉语世界之重要性的,严复当为先驱者之一。这点罕见人及。他早年留学英伦,以后译出包括《天演论》在内的多部英语名著,但恰恰在抨击“近世学者轻佻浮伪,无缜密诚实之根”之时,对以谨严著称的德国学术,表示景仰;并在表达翻译“德人名著”愿望之机,流露对自己不谙德文的遗憾及对当时一些德文名著译自英语的遗憾:

足下慨近世学者轻佻浮伪,无缜密诚实之根,思欲补其缺愚,使引入条顿之风俗,此诚挚论。顾欲仆多择德人名著译之,以饷国民。第仆于法文已浅,于德语尤非所谙。间读汗德、黑格尔辈哲学及葛特论著、伯伦知理政治诸书,类皆英、美译本,颇闻硕学者言,谓其书不逮原文甚远。(严复1986a:567)

从晚清到民国初期,已有包括王国维、仲遥等人,在不同场合提及歌德《浮士德》。出人意外的是,作为中国系统介绍西学第一人而名噪一时的留英学者严复,不仅意欲“多择德人名著译之”,也曾关注歌德及《浮士德》,并借题发挥,批评梁启超:

德文豪葛尔第Goethe戏曲中有鲍斯特Dr Fawst者,无学不窥,最后学符咒神秘术,一夜招地球神,而地球神至,阴森狰狞,六种震动,问欲何为,鲍大恐屈伏,然而无术退之。嗟乎!任公既已笔端搅动社会如此矣。然惜无术再使吾国社会清明,则于救亡本旨又何济耶?(严复1986a:646)

严复所述《浮士德》故事,事涉此剧第一幕第一场。浮士德在烦闷之际,念出符咒,召来地灵,即严复笔下所谓的“地球神”:“他〔浮士德〕拿起书本,神秘地念出地灵的符咒。一道淡红的火焰闪动,地灵在火焰中显现。”(歌德1989:33)

严复的“阴森狰狞,六种震动”语,似有夸张,但符合他用“请神容易送神难”之话语方式讥讽任公的初衷:他以为梁启超招来共和之神,引发社会骚动,由于无法退之而陷入困厄;犹如浮士德引来精灵,因为无法脱身而造成悲剧。

严复

以上严复对《浮士德》的引述,出自他写于1916年9月的“与熊纯如书”。约三年后,郭沫若在《时事新报·学灯》增刊(1919年10月10日)上,译出《浮士德》第一部的一段开场白,标志汉译《浮士德》正式登场。

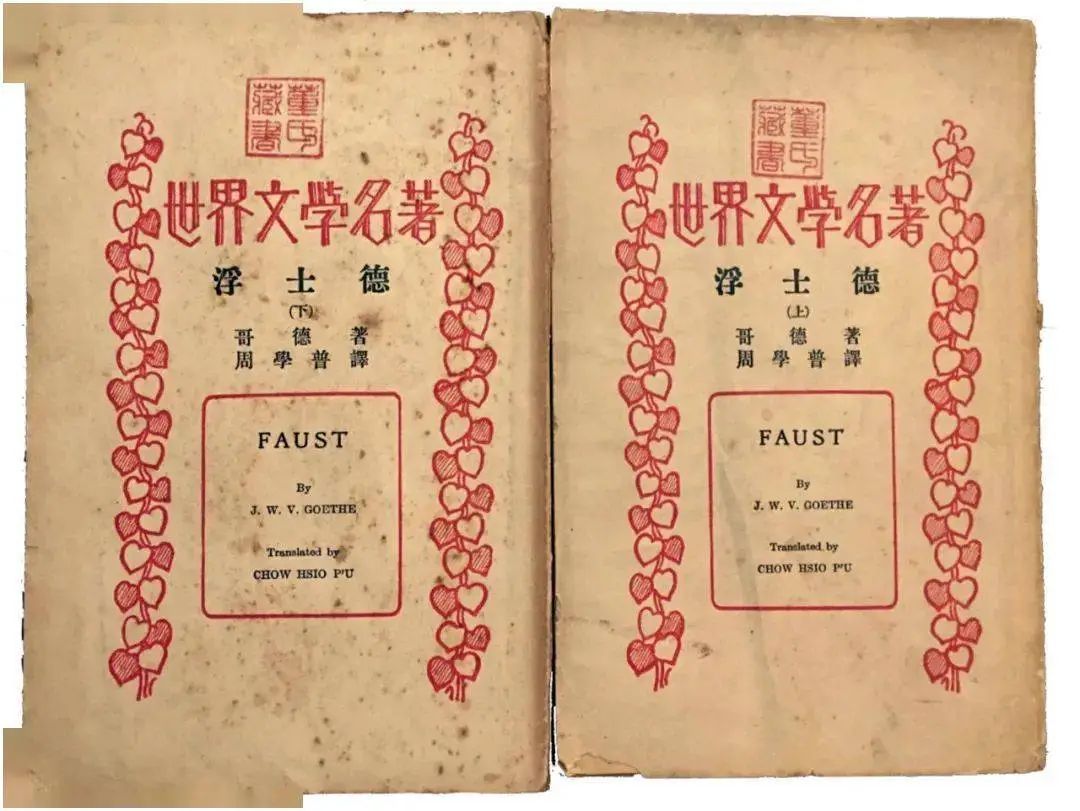

郭沫若译《浮士德》(第一部)1928年2月由上海创造社出版部推出。汉语读者得有机会,认识严复笔下浮士德召唤神灵的上下文。而郭译《浮士德》第二部,近二十年后出现在上海群益出版社1947年11月版的《浮士德》全译本中。在“第二部译后记”中,郭沫若坦承自己翻译时曾参阅两个日译本和一个英译本,另外提到:“中译本有周学普氏的一种,我更彻底的利用过。因为周氏译本上的空白很多,我的译文就直接写在他的书上,这样节省了我抄写许多人名和相同字汇的麻烦。”(歌德1947:376)相比当下不少《浮士德》复译,从不言及译文所本,郭沫若的坦诚,让人起敬。

郭沫若译《浮士德》

上及周学普译的《浮士德》上、下两册,1935年8月上海商务印书馆出版。著者名未用郭译,而取译名“哥德”,附钟敬文写的“钟序”及“译者序”。“钟序”中有文字如下:

现在,世界各国底文坛,正像各国底商场一样,日益强度地国际化了。特别是我们中国,她二十年来所表现的现象,很证明了这种趋势底存在。……现在,哥德底这不朽的杰作《浮士德》,已由力学的周君,全部地介绍到中国来。我以为,这不仅于国家文化的体面上,有着相当的意义而已,在我们这基础还很薄的文坛上,她无疑是将致来了那坚实的文化之果的。(哥德1935:7、8)

引文要点有三:一、文学与经济一样已国际化,交流乃必然趋势,二、翻译外国名著事关一国的“体面”,三、这有助于本国文学的发展。尤其是第一点,讲的就是我们今天耳熟能详的经济全球化对文学的影响问题。半个多世纪前钟文所见,与我们今天对歌德世界文学概念的认识趋同。

郭沫若和周学普的译本,为民国时期主要的两个汉语《浮士德》全本。此外另有莫甦、张闻天、梁宗岱等人的片段翻译,此不赘言。但是,最具影响力的当为郭译。其《浮士德》第一部1928年2月1日由上海创造社出版部初版后,仅至1947年全译本问世之前的近20年中,就有8次重版。郭译上海群益出版社版的《浮士德》全译,1947年初印已达2000册。

新中国成立后,此版《浮士德》,先有1949年2版,印2001-3500册,接着由上海新文艺出版社1952年推出新一版,印3501-6500册,之后有多次重印。该社1954年版《浮士德》的版权页,含有以下信息:“根据群益出版社一九四七年十一月纸型重印。本书曾印五次。一九五四年七月上海第二次重印。本次印数3011册。累计印数15011册。”

建国初期,虽然百废待兴,但一部德国名著的汉译,印数逾万,足见它广受欢迎。数年之后,即1959年9月,郭译群益版《浮士德》转到北京人民文学出版社,改成横版重印。从1983年8月北京第4次印刷的版权页来看,印数已从41,001册达至96,500册。进入上世纪80年代以后,虽然另有多种《浮士德》译本相继问世。但郭译始终在场。2009年,吉林出版集团有限责任公司将Franz Staffen绘、郭沫若“编述”的《浮士德百三十图》(群益出版社1947年版)与郭译《浮士德》合并一处,推出郭沫若译《浮士德》(斯泰封插图本),就是明证。

民国时期另一《浮士德》全本,即周学普译本,自1935年8月初版后到解放前夕,即到1948年6月,出过四版,印数不明。解放后未见大陆再印。但有1978年9月台北志文出版社新版。该版译文与上海商务版相比,大体相同。但周学普对自己的“译者序”做了较大修改。比如他1935年4月15日在青岛写下的商务版“译者序”中有:“译者对于这样艰巨的工作,本来也不敢轻试,只因一九三二年在浙江大学任课,受了畏友钟敬文兄的热心激励……”(哥德1935:7、9)。而在志文版的“译者序”中他改为:“本人于民国二十二年在浙大教授德文,由于一位挚友的鼓励,试译歌德的《浮士德》,想以供国人诵读及将来的译者的参考。”(歌德1978:42)

周学普译《浮士德》

抹去留在大陆的钟敬文的名字,也许因了两岸的特殊关系。但令人费解的是,周学普为何抹煞此译在上海出版过的事实。其1978年9月15日写于台北的“译者序”,结尾处有这样罔顾事实的文字:

但这部《浮士德》是最伟大的文豪歌德旷世的巨作,实际上可说是非常难于翻译的,所以本人觉得无论怎样修改,也不能合于信达雅的三个条件。因此本人对这部名著《浮士德》始终不能十分满意,迟迟不敢发表,竟已过了数十寒暑。某日偶然与出版家张清吉先生谈及此事,他说非常愿意出版此书,我就欣然允诺……(歌德1978: 42、43)。

如前所述,建国以来,引领《浮士德》汉译的,首推郭沫若译本。虽然此剧原文语言古奥,寓意深邃,上及周学普坦言此剧“可说是非常难于翻译的”,郭沫若译本所载“《浮士德》简论”中起首也是“首先我得说,这是一部很难解的作品”(歌德1983:3),但自上世纪80年代以降,一直进入本世纪10年代,《浮士德》重译不断,未见颓势。下面所列大陆出版单本译作,已达16部。

译者 | 书名 | 出版社及出版时间 | 备注 |

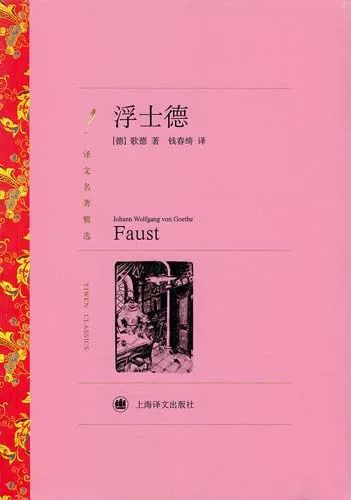

钱春绮 | 《浮士德》 | 上海译文出版社1982 | 根据Volksverlag Weimar 1958年版译出(版权页) |

董问樵 | 《浮士德》 | 复旦大学出版社1983 | 根据Volksverlag Weimar 1958年版及Hamburger Ausgabe1976版译出(译序) |

樊修章 | 《浮士德》 | 译林出版社1993 | 根据Aufbau Verlag 1980年版译出(版权页) |

绿原 | 《浮士德》 | 人民文学出版社1994 | 根据Verlag Philipp Reclam 1983年版译出(版权页) |

王蔷 | 《浮士德》* | 延边人民出版社1998 | |

杨武能 | 《浮士德》 | 安徽文艺出版社1998 | |

江丽芳 | 《浮士德》* | 内蒙古人民出版社2001 | |

孔迪、燕娜 | 《浮士德》* | 延边人民出版社2001 | |

卢宁、苏士杰 | 《浮士德》* | 内蒙古人民出版社2001 | |

章建 | 《浮士德》 | 内蒙古少儿出版社,内蒙古文化出版社2001 | |

苗秀楼 | 《浮士德》* | 远方出版社2001 | |

陆钰明 | 《浮士德》 | 长江文艺出版社2012 | |

潘子立 | 《浮士德》 | 天津人民出版社2013 | 根据雷克拉姆出版社2000年校阅版译出(译者序) |

马晓路 | 《浮士德》 | 安徽师范大学出版社2013 | |

曹玉桀 | 《浮士德》 | 北京联合出版公司2015 | |

梁宗岱 | 《浮士德》 | 华东师范大学出版社2016 |

就以上译者姓名来看,他(她)们似非都来自中国德语界;也有译本,既不注版本出处,也无“译序”或“译后”介绍内容。《浮士德》的汉译,由此出现译者纷呈、重译遍地,以及瑕疵互现、鱼龙混杂的局面。而出版社也由传统出版外国文学名著的几家出版重镇,转向边远地区。就以上表格所载,某地就有三家出版社牵涉其中,其中一家出版社,还拥有不同译者的两个同名译本。歌德这部“阳春白雪”之作,在中国有成“下里巴人”之势。

面对这类重复出版世界名著的现象,近日还有学者提出批评并质问:这到底是参与竞争还是扰乱市场?这究竟是翻译界的繁荣还是乱象?这属另话,故不具论。

歌德这部巨著寓意深奥。它在中国获得何种解读?以下谨借数篇译者文字作答。

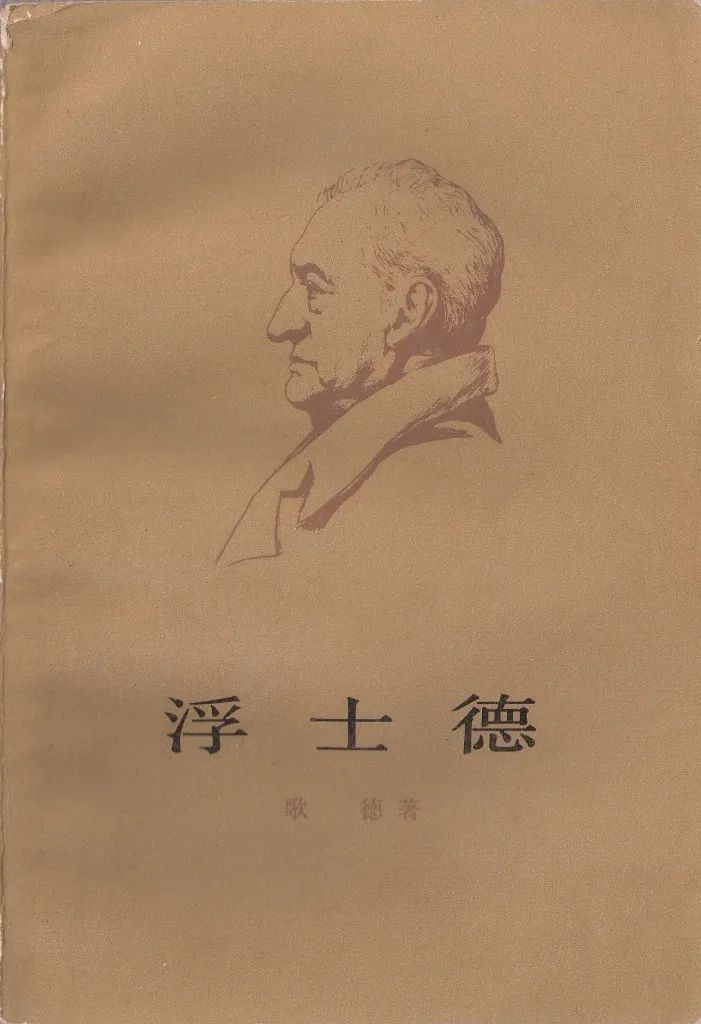

钱春绮译本无“译序”,代之以书末的一篇“题解”,介绍浮士德故事的出处及全剧各场各幕内容,其结论是:

这个剧本通过浮士德这个人物的发展,体现出新兴资产阶级的进步的知识分子追求为人类社会谋求自由和幸福的理想的目标而努力奋斗的精神,说明只要人们肯努力实践,敢斗争,敢争取,就会克服一切矛盾和困难,不断前进,走向光明的大道,这一生活的真理,在今天仍然具有巨大的意义。(歌德1989:759)

钱春绮译《浮士德》

这是一种社会学意义上的主题评判。但译者最后总结与此矛盾:“《浮士德》是一部不太容易懂的古典著作,原文中有许多矛盾之处,还有许多意义含糊、晦涩费解的地方……”(歌德1989:760)既然“不太易懂”,又怎能让人读出其中的“真理”呢?两厢比照,让人感到译者在模式化的社会政治阐释和具体文本理解之间的“言不由衷”。

董问樵译本则由一篇“译序”领衔,由“作者的生平和著作”、“写作经过和剧情介绍”、“政治观点和哲学思想”、“剧中的人道主义问题”、“艺术形式的特点”等五点组成。在题为“政治观点和哲学思想”的第三点中,他也把浮士德视为“资产阶级启蒙思想的代表”,并“具有不断追求,不断进取,永不满足现状的精神,正与上升和发展时期资本主义要求生产不断扩大,市场不断扩张是相适应的。”(歌德1982年:10)此种解释,与上引钱春绮的话意蕴相似。

樊修章译本1993年出版,“译序”落款日期为1988年。此文虽与上引钱春绮和董问樵文一样,也出自上世纪80年代,但通篇不见“新兴资产阶级”或“资产阶级启蒙思想的代表”这类话语。他的总结是:“《浮士德》勾勒了文艺复兴以来欧洲三百年历史活动的轨迹。歌德以其无比广阔的知识面和奇诡的想像力,把主人公引向各个领域的层面,使这部巨著就像一幅巨型的历史和民俗画卷。”(歌德1993:16)这种阐释方式,似乎摆脱了长久以来的社会政治阅读模式,将重点移到作品铺展的人类社会和历史画面上。

绿原译本以一篇“前言”开头。它注重从各个场景的变化入手,尤其从浮士德和梅非斯特的角力出发介绍此剧内容,并总结出剧本如下“深远的寓意”:

人类所能达到的最高成就,恰在于一种自强不息的创造性的生活本身,一种不断进步的道路或过程本身。一个人只要追求一个高尚的目标,并在追求过程中又把每个实际步骤当作目标加以追求,他就值得享受并一定能够获得广义的报偿。

其结论高扬一种历史的乐观主义精神:“歌德的这部杰作仍不失为鼓舞现代人类向前迈进的伟大神话之一。”(歌德1994:4)其中对于“自强不息”精神的强调,不越前及钱春绮和董问樵的阐述范围。

杨武能译本以题为“说不完的《浮士德》(译序)”开头。它既介绍此剧影响力,也勾勒剧本各幕内容及艺术形式,同时不忘主题思想归纳:“《浮士德》的重大思想意义和超越时代和国界的魅力,正在于这积极向上的、富于人类精神的人生追求,正在于这高瞻远瞩和富有现实意义的对于人类未来的预见。”(歌德1998:13)这又与上及绿原的文字精神,一脉相承。

章建译本也有一篇“前言”,其内容梗概总结如下:“《浮士德》是对人类的一首颂歌,它充分第肯定了人生的积极意义,赞扬了人的进取和追求精神,对人的认识力量和创造力量作了高度的评价。”(歌德2001:6)

陆钰明译本则以“名家导读”起首,也包含与以上几段引文类似的内容:

《浮士德》思想内容极为丰富、深邃,渗透了歌德的哲学思想、美学思想和人生观,蕴含着多重意义,堪称复调史诗。歌德以浮士德作为人类的代表,通过他追求奋斗的一生,总结了人类发展的历史经验,歌德和其他启蒙思想家一样,把本阶级当做人类的代表。因此,浮士德实质上是资产阶级的代表人物,他的奋斗经历是对文艺复兴以来资产阶级先进人物思想探索历程的艺术概括。(歌德2012:3)

潘子立译本的“译者序”,也将“自强不息”作为理解这部作品的钥匙,结论如下:

《浮士德》悲剧通过浮士德这个远非单纯和完美的传奇人物的传奇人生,形象而高度概括地、明确而富有说服力地表现出人类自强不息、追求美好未来的奋斗精神,坚信‘明天一定更美好’的乐观信念,为人世迷茫的众生指出一条通向有意义人生的真理之路……,并歌颂了人类在其历史发展进程中的道德升华。(歌德2013:4)

这类明显具有宏大叙事 倾向和高昂亢奋基调的解释文字,似未攫住此著精髓,或至少有过度诠释之嫌。我们几乎忘了,歌德此著德语书名全译该是《浮士德——一部悲剧》(Faust. Eine Tragödie),而且全剧确实多由奇异诡谲、光怪陆离的悲剧性剧情组成;主人公浮士德又是一个两次失去爱人、两次失去亲儿的悲怆角色。冯至在民国时期论浮士德的一篇文章里,已将浮士德的一生归为四个“悲剧”阶段:一、学者的悲剧,二、爱的悲剧,三、美的悲剧,四、事业的悲剧(冯至1999:26)。而在我们以后的《浮士德》阐释里,如在绿原的译序中,又增加了所谓的“政治悲剧”(歌德1994:3)。可是,至今所见汉译《浮士德》,几乎毫无例外地将此剧副标题放弃不译,为“表现出人类自强不息、追求美好未来的奋斗精神”这类题解,留下足够空间。如果说,郭沫若1947年群益版的全译本内封上,在汉语书名“浮士德之后”, 虽然也未译其副标题,至少在标注德语原文时未漏:“Faust ∕ Eine Tragödie von Goethe”。检视此后各种《浮士德》汉译本,在放弃或忽略此剧副标题上走的更远:即使有个别译本版权页(比如钱春绮和樊修章译本)附有此书的德语原文Faust,但表示悲剧的副标题,即Eine Tragödie,几乎统统被弃。

《浮士德》德语版封面

难道众译者不知《浮士德》是部悲剧?郭沫若虽然在《浮士德》书名翻译时,删去“悲剧”字样,但在“第二部译后记”中,明确言及它的“悲剧”性质:

……浮士德虽然打出了中世纪的书斋,在混沌中追求光明和生活的意义,由个人的解放而到乌托邦式的填海——使多数人共同得到解放,而结果仍为封建残余实力所吹盲而倒地升天。这倒的的确确是悲剧。(歌德1947:375)

郭沫若《浮士德》全译本中,收有一篇“《浮士德》简论”。他一方面自谦说“我只能算得是一个《浮士德》的译者,没有资格称为《浮士德》的研究者”,另一方面又讲“读后感之类的东西我总是可以写的。”(歌德1947:11)在介绍浮士德最后盲目地赞赏其“在自由自在的土地上住着自由的国民”后,他的结论是:

伟大的诗人结果只赢得一个虚幻的封建诸侯式的民主的享乐而已。这要说可怜的确是可怜浮士德之所以成为悲剧那深刻的意义,怕应该从这儿来看取的吧。(歌德1947:XY)

郭沫若将剧本第二部中浮士德升天之前最后的遭遇、即他误将小鬼为他掘墓的嘈杂当成建设的喧闹,视为本书悲剧性的结局,而未渲染他的获救升天,显出他的睿见卓识。

周学普也曾在其“译者序”中,谈及“格莱卿悲剧”,并在第一部的结尾处,读出剧作旨意:“如是在‘狂飚’时代的浮士德到处和人的界限冲突,在第一部中必然地陷于道德的毁灭。所以名为‘悲剧’,实在是少壮的天才诗人哥德的著作的原意。”(哥德1935;27)也就是说,尽管他和郭沫若一样,未采用“悲剧”副标题,应该完全知道歌德原作的完整标题。

钱春绮的译本,封面和目录中不见“悲剧”字样,但书内有“悲剧第一部”和“悲剧第二部”的插页。书后所附的“题解”的第二段即以“这部悲剧”开头,另有“歌德创作这部悲剧”、“悲剧第一部”和“悲剧第二部”(歌德1989:739、741、744、749)这样的提法,尽管通篇未对“悲剧”在剧本中的具体含义进行任何解释。

董问樵“译序”第二部分开头就说“《浮士德》(Faust)悲剧是歌德毕生的代表作”,其中也有“浮士德悲剧是用多种诗体的韵文写的”这样的句子,以后甚至径直用“悲剧”称呼《浮士德》,所以有“悲剧第一部开始时”,“悲剧第二部共分五幕”(歌德1982:3、4、5)这样的话。显然他和钱春绮一样,也完全了解此剧全名。

樊修章的“译序”一方面称“《浮士德》是诗剧”,另一方面又说“浮士德一生经历了五个悲剧”(歌德1993:17、5)。

绿原的译本“前言”,明确指出“《浮士德》在作者笔下是以‘悲剧’的名称问世的。”有别于前面几位译者,绿原在其文中,详列这部悲剧的具体内容:

一般研究者认为,本剧的悲剧意义可由主人公一生经历的上述几次追求和幻灭来验证:首先,他作为学者,皓首穷经而一无所获,是为知识悲剧;其次,他对于格蕾琴,爱之实则害之,是为爱情悲剧;第三,长久侍奉统治者决非他的志趣所在,是为政治悲剧;第四,海伦的消亡证明美亦不足恃,是为美的悲剧;最后,得以兑现的不是他为人类造福的雄心壮志,而是向魔鬼抵押灵魂的契约,是为事业悲剧。(歌德1994:3)

绿原译《浮士德》

杨武能的“译序”先这样说:“总体上讲,《浮士德》的确如作者自称的那样是一部悲剧,但不少场次又是喜剧、闹剧、寓言剧,等等”。译者明显了解歌德对剧本的体裁称呼,但有自己的保留。这种保留随后演变成对悲剧体裁的否定:“从总体上看,《浮士德》可以说是一部以诗体写成的、带有悲剧色彩的象征剧或者寓意剧,是一部诗的哲学或者说哲学的诗。”(歌德1998:6、8)

章建译本“前言”中也有:“《浮士德》是歌德根据流传于民间的有关浮士德的故事而写成的一部悲剧。”(歌德2001:3)

陆钰明译本所载“名家导读”,几乎通篇称《浮士德》是诗剧,并有这样的断语:“从体裁上看,诗剧是融悲、喜剧因素为一体的正剧。”(歌德2012:6)这给人的印象是,文章作者也许不了解德语原作的完整书名。

相反,潘子立的“译者序”中,频繁出现“《浮士德》悲剧”(歌德2013:3、4、5、6、8)这样的提法,是这些译本中,最清晰表明译者对《浮士德》剧本体裁认识的译本。可惜,书名依旧略去副标题不译。

事实表明,对于此剧隶属“悲剧”,译者基本知情。既然如此,含有“悲剧”字样的副标题,为何被众多译本不约而同地弃置?

首先,这可能与我们对此剧所谓的主题思想的认识有关。就本文第三节中的引述来看,善于对文学作品进行主题总结的中国译者,大多将目光集聚在以“自强不息”为表现形式的“浮士德精神”上。潘子立“译者序”中有段话可为典范:

这就是我所理解的《浮士德悲剧》的主题思想。人类总是要在艰难曲折中、在逆境中不断探索、不断发展前进的,因而永不停息地追求真理,永远向上、永远奋进的人生理念,自强不息的精神,作为一个文学主题,也就具有了永恒性……(4)

这种动辄从人类进步的角度出发理解一部文学作品之主题的做法,显然未给“悲剧”留下任何解释空间。换言之,“悲剧”本质上也排斥这种理想主义的解说。

其次,摒弃德语剧名中的“悲剧”字样,应与我们对悲剧的理解有涉。何为悲剧?其定义是:“在西方戏剧史上,一般认为悲剧主要表现主人公所从事的事业由于客观条件的限制、恶势力的迫害及本身的过错而致失败,甚至个人毁灭,但其精神却在毁灭中获得了肯定。”(大辞海——外国文学卷:572)亦即悲剧带有“失败”或“毁灭”的结局。但就歌德笔下的浮士德来看,主人公虽在实现人生中频遭挫败,但最终仍获上帝青睐,获得拯救,得以升天,甚至拥有与昔日爱人重逢的前景。根据我们通常的悲剧定义,有这样结局的故事,与其说是悲剧,毋庸说是喜剧,因为“喜剧冲突的解决一般比较轻快,往往以代表进步力量的主人公获得胜利或如愿以偿为结局。”(571)本文第四节所引杨武能的话,说《浮士德》“是一部悲剧,但不少场次又是喜剧、闹剧、寓言剧”,实为汉语译者厘定《浮士德》体裁时陷入窘迫的写照。

由于这两点的叠加,即把“自强不息”视为该剧主题,甚至将浮士德视为“新兴资产阶级的进步的知识分子”,同时看重浮士德最终获救的结局,忽略或舍弃该剧剧名中的“悲剧”字样,理所当然地成为译者翻译、或出版社推出这个剧本时的不二之选。

事实上,此著悲剧基调甚浓。在第一部中,浮士德先在追求知识中感到失望而乞灵于魔鬼;而后在追求情欲中导致格蕾琴、其母其兄、乃至他们亲生儿的死亡。第二部开始,浮士德的从政经历,以失望告终;随后恋情别移,与海伦结合生子,但孩子死去和海伦离开,让他再受打击;最后他从自己服务过的皇帝那里获得一片海滩,意图实现“围海造田”愿望,但被操心之神弄瞎双眼后,只能依靠耳朵,却受听力欺骗,将掘墓声当成建设声,道出承认他与梅非斯特赌赛失败和意味自己死亡的终结之语。

其实,代表浮士德灵魂之另一面的魔鬼梅非斯特,其结局又何尝不是悲剧。尽管最后赌赛得胜,面对撕毁协议的上帝,他眼睁睁地看着到手“猎获物”被抢,吞下“竹篮打水一场空”的苦果。此剧中,真有幸福结局的,其实只有那个渺远的上帝。面对他,世人只能保持沉默。

《浮士德》出版伊始,歌德就不断受人追问其寓意。在1827年与5月6日与秘书艾克曼的谈话中,他就此作答:

人们还来问我在《浮士德》里要体现的是什么观念,仿佛以为我自己懂得这是什么而且说得出来!……倘若我在《浮士德》里所描绘的那丰富多彩、变化多端的生活能够用贯串始终的观念这样一条细绳串在一起,那倒是一件绝妙的玩意儿哩!

对于读者寻找所谓高深观念的企图,他表示断然拒绝:“总之,作为诗人,我的方式并不是企图要体现某种抽象的东西。”(歌德1982a:147)那么,究竟该如何阅读他的这部巨著?歌德曾在去世前一年,即在1831年2月13日与爱克曼谈及《浮士德》时,明确提示:“这种作品只有一个要点:各别部分都应该鲜明而有重要意义,而整体是不可以寻常尺度去测量的,象一个没有解决的问题,永远耐人专研和寻思。”(227)

《浮士德》的写作,其实在歌德刚踏上文坛时业已开始,时断时续,一直到他逝世前夕才完成,前后赓续六十年。歌德晚年自述,年轻时虽已对全局构思了然于胸,但场幕安排顺序尚不清楚。这些不同时期完成的场幕,直到最后才被作者重新组合,形成一体。它们的确很难受某种观念的统括。上引译者将“自强不息”断言为剧本主题的例子,显然违背歌德“整体是不可以寻常尺度去测量的”这样的提醒。而歌德对于“各别部分”的强调,其实能打开另一扇观察《浮士德》的窗户。以下谨就剧本结尾处浮士德和梅非斯特的结局,各举一例,来呼应歌德对留意剧本细节的提示。

浮士德最后遭遇的是填海造田的悲剧。他听见海边的嘈杂声,联想起自己衷心向往的理想世界,开心道出:“铲锹的声音使我多么愉快!”以及“停一停吧,你真美丽!”(歌德1989:703、704)倘若说,对于之前经历的几场生命悲剧,他还曾有过反思的可能,而面对最后的、由幻想和现实之间巨大差异造成的死亡,他无任何应对机会。他为何会相信自己的听力?因为操心(一译忧愁)之神弄瞎了他的双眼。眼睛也许是人类赖以生存的最重要的、最具象征意义的感官。圣经故事中的亚当和夏娃原先是瞎眼,偷食智慧果后眼睛即刻亮了。俄狄浦斯得知自己弑父娶母的真相,悔恨中的第一反应是,弄瞎自己双眸。先让浮士德失明,是歌德绝妙伏笔,结果同样致命:只能依赖听力,最终输掉赌赛,亦即失去生命。

再看梅非斯特。他最后赢得赌赛,理应得到浮士德的灵魂。结果事与愿违。上帝公然违约,派遣天使,从他手中夺走浮士德。这个场景,也曾引起中国学人特别关注:“《浮士德》令人吃惊的一幕是众天使把浮士德的灵魂从魔鬼手中抢下来,把他引入天堂。”(高全喜2014:77)难道根据契约精神,对浮士德亡灵拥有绝对权利的梅非斯特,就这么任人摆布?当然不!歌德笔下的梅非斯特,曾有望阻止这场抢夺。可是,面对风度翩翩的俊俏天使,他变得好色,垂涎天使迷人的臀部,不能自持而耽误大事:

长个子少年,我觉得你最讨我欢喜,∕……∕你的眼光要稍许脉脉含情!∕多裸露一些也还是落落大方,∕有褶的长衫太规矩了一点——∕他们背转身——从背后对他们注望!……∕这些小鬼真太令人垂涎!

天使趁他神魂颠倒之际,带走浮士德。梅非斯特悔恨不及:

我做了错事,在人前丢脸,∕一大笔资本,可耻啊!白白挥霍;∕卑鄙的情欲,荒唐的色情,竟然∕害苦了老奸巨猾的恶魔。(歌德1989:719、721)

在以上场景中,我们似可窥见歌德经常躲在“诗与真”背后的诙谐志趣。浮士德将铁锹的叮当声,当成填海造田的建设声,以为自己夙愿已偿。严酷的、让他永远无法知道的事实是,有人在替他掘坟。这无疑是对其虚幻想象的绝妙讽刺!而浮士德升天的庄严场景,竟然依靠低俗色情相助,才有可能。难道歌德在讥讽上帝的无能?或者在看似肯定浮士德奋发有为的拯救场景中,其实展现的依旧是人间深层次的悲剧?

严复曾论“译事三难:信、达、雅。”(严复1986b:1321)这几已成为译界共识。汉译《浮士德》,其副标题《一部悲剧》几乎全部阙如,几成通例,这无疑有违“信”字。由此引发的、将 “凡是不断努力的人,∕我们能将他搭救”(歌德1989:727)视为该剧主题的理解方式,也就不恰当地成为评论主流。

其实,细读此剧可见,与其说浮士德是人类昂扬奋进的代表,不如说他是受生命欲念驱使的弄潮儿。歌德要展示的是人性,探讨的是世人在追求欲念满足中得寸进尺的生命本质以及终究无法摆脱死神的悲剧。我们似有必要,返回该著完整剧名《浮士德——一部悲剧》,研读歌德演绎的各种人生悲剧;应该倾听歌德本人对理解本剧的善意提示,而非轻易总结主题思想,归纳微言大义。上世纪30年代,宗白华曾在其“歌德之人生启示”一文中总结道:“《浮士德》全书最后的智慧即是:一切生灭者∕皆是象征。在这些如梦如幻流变无常的象征背后潜伏着生命与宇宙永久深沉的意义。”(宗白华2008:14)这种生命哲学层面上的解说,似乎更近原著旨意。

卫茂平,上海外国语大学教授(已退休)。1989获德国海德堡大学哲学博士学位。曾获德国魏玛歌德协会颁发的“金质歌德奖章”。目前为国社科重大项目“《歌德全集》翻译”首席专家。