李开元 | 文艺与修养 ——戈特弗里德·本恩修养思想视域下的艺术与科学关系考

本文原刊于《德语人文研究》2024年第1期。感谢作者李开元博士和《德语人文研究》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

内容提要:诗人本恩同时是德语文学表现主义和战后文学的杰出代表,在学界备受关注。自然科学与艺术人文的关系始终是其文学作品中无可替代的核心母题。然而现有研究中,本恩“为艺术而艺术”的美学追求与作品中无处不在的自然科学话语之间的矛盾始终未获解决。事实上,他的“艺术”概念始终基于一种寓自然科学与艺术人文为一体的“大文艺”观。而这种文艺观则深深扎根于反对工具理性、主张培育完整人格、促进人性进步的德意志人本主义“修养”传统。本文将以“修养”概念为理论入路,以时间顺序深入考察本恩思想中自然科学与艺术人文的关系在不同时期的变与不变,明确这一关系的本质并揭示本恩“艺术为修养服务”的文艺理念。

关键词:本恩、文艺、自然科学、修养

英国学者、作家斯诺(C. P. Snow)在五十年代末曾不无悲观地断言,自然科学与艺术人文分别代表两种文化:一个关注现实生活,着眼于改变未来;而另一个囿于个人感受,渴望回到过去。曾经,当人类知识总量有限时,它们的每一次交汇都曾为社会的发展提供过“创造性的机遇”。然而随着现代社会知识爆炸,人类异化的加剧,两种文化渐行渐远,它们融通和交汇的可能性也变得愈发渺茫。然而在英吉利海峡彼岸的欧洲大陆,寻求这种交汇的努力始终未曾停止。在德语地区,从近代早期到二十世纪,弗莱明(Paul Fleming)、席勒、德布林(Alfred Döblin)和施尼茨勒(Arthur Schnitzler)等“医生诗人”(Arztdichter)所形成的独特文化景观,就是两种文化相互靠近的明证。

德国诗人戈特弗里德·本恩(Gottfried Benn,1886-1956)也是这样一位“医生诗人”。他于二十世纪初蜚声德语诗坛,成为表现主义代表人物,又在战后迅速突破纳粹历史的阴霾,成为战后文学的中流砥柱,并于1951年获德国文学最高奖——毕希纳奖(Georg-Büchner-Preis)。他的创作史几乎就是德国走向现代的历史,因而他也被著名文学评论家威乐斯霍夫(Dieter Wellershoff)称为“时代的表型”(Phänotyp der Stunde)。在他去世前,针对他的研究已在德国成为一门显学。本恩作品中,求“真”的自然科学与求“美”的艺术人文构成了一种贯穿始终的紧张关系。一方面,他一生坚持“为艺术而艺术”的观念,以诗歌创作闻名于世。而另一方面,他也接受了完整的现代自然科学教育并终身行医,来自自然科学的术语与追求真理的思维方式也对其文学创作打下了不容忽视的烙印。因为本恩将自己出生的19世纪定义为“自然科学的世纪”,所以探讨这一关系就等于探讨他对现实和艺术关系的根本看法。多年以来,该领域成果异彩纷呈。自文化学研究范式兴起以来,各种社会学理论更是为研究带来很多新颖的角度。然而迄今为止的研究始终未能脱离斯诺自然科学和艺术人文非此即彼、二元对立的认知范式。在这一前提下,对社会学框架的生搬硬套直接导致了对某些“变量”的过度突出和对作家不同创作时期的机械分割,使本恩思想中根本、不变的“常量”在研究实践中往往被完全忽略,令研究常有“只见树木,不见森林”之憾。面对近年新发现的文学文本时,这种认识更是明显水土不服,频频导致事实错误。时至今日,学界对本恩作品中自然科学与艺术人文的关系始终莫衷一是。

事实上,源自德语的“修养”(Bildung)概念为解决这一问题提供了不可多得的理论锚点。它发端于启蒙时期,以个体在与社会的交互中自决而自觉地设计、改变行为方式,建构(bilden)自身主体性为根本内涵。相较于流行于英美地区,强调外力影响的“教育”(education)一词,它更多地包含了人格自我发展的语义维度。这一以歌德为代表的思想传统反对教育实践中的工具理性,强调全面发展,追求人性整全,深刻塑造了本恩看待自然科学、艺术人文及现代教育的方式。虽然本恩的文艺理念直至其生涯末期在对“未来风格”的论述中才宣告完全定形,然而统合一切现有知识、推动人的修养,促进 “进化”的理念始终是本恩眼中艺术人文的根本使命。因此,他口中的“艺术”与常人眼中不食人间烟火、排斥自然科学的形象始终有着根本不同。它是一种基于传统修养理念,融合自然科学与艺术人文的“大文艺”思想的组成部分。因此,“大文艺”的理念完全可以成为我们透过他汪洋恣肆的文字把握其“变”中之“不变”的理论常量。从这一理念出发,以此为线索的文学及史料文本细读和阐释,可以为我们提纲挈领地把握本恩作品中自然科学与艺术人文的关系及其流变提供牢固的基础。

本文将以时间顺序爬梳本恩“大文艺”思想萌芽、发展和成熟的全过程,分三部分:首先,阐明本恩文艺思想与早期教育背景的联系,明确其文艺观念与人本主义修养传统的关系;第二部分则将以此为线索,梳理本恩二战前作品中自然科学与艺术的关系,并探讨文艺观念对其这一时期文学实践的影响;第三部分将通过解读本恩中晚期文本,透过本恩战后作品中自然科学与艺术关系之“变”,揭示“大文艺”的理念在本恩整个创作生涯中的“不变”。

本恩出身新教牧师家庭,熟读圣经(SW VI 59)。而圣经中的《提摩太后书》(Der zweite Brief an Themotheus)第三章第七节就曾明确提出,学习知识的目的在于将其融会贯通,以认知唯一的“真理”。虽然他并非虔诚基督徒,但《圣经》这一西方人文主义发展的重要依据无疑对其文艺思想的奠基产生了深远影响。1904年,他从父命首先入读马尔堡大学读神学和哲学。当时该校尤以哲学和语文学著称,是二十世纪前后新康德主义的主要基地。据考,本恩曾直接就学于新康德主义代表人物科恩(Hermann Cohen)、纳托尔普(Paul Natorp)及著名文学学者埃尔斯特(Ernst Elster),系统学习了启蒙哲学家及各时期德语文学名家作品。此外,他广泛地涉猎了古典语文学、神学和心理学等领域。课余时间,他积极参与体育活动并开始对音乐产生兴趣。尽管本恩在1905年转而学医,且在后来将学医前的经历一并归为父权影响的结果,然而这段显然符合洪堡育“人”理想的学习经历深刻地塑造了其未来的阅读习惯、创作语汇和艺术旨趣。他当时涉猎的利连克隆(Detlev von Liliencron)、孟德斯鸠等作家的名字直至最后仍频繁出现在其作品中,而在那里养成的阅读和写作习惯更是直接刺激了他在1906年开始尼采阅读,并在同期与柏林的表现主义作家圈建立联系,开启文学生涯。审视对本恩影响深远的作家及作品,不难发现他们与西方博雅教育传统的联系:纵然风格与观点各异,但他们在坚持博雅教育、通才教育的修养理念上却有着惊人的一致性。歌德、席勒、康德等启蒙思想家倡导全面发展、提升人性的修养理念在今天已是人尽皆知,即便是西方传统形而上学的反叛者尼采也曾有过“教育的根本意义是理解生命意涵”的论断。因而,本恩的文艺思想同样从这一传统中汲取养分不足为奇。他终身视贯通各种知识,获得人性“整全”(das „ganze Sein‟)为人的最高境界。在定稿于去世前一年的《作为艺术家问题的衰老》(Altern als Problem für Künstler, 1955)一文中,他依然对全面学习、发展人性的人本主义修养理想念兹在兹。在文中,他特别强调,消除各学科间的藩篱,将所学种种知识在自我中融为一种“整体调性”(Gesamtton),从而获得一种不被任何特定话语束缚的自由,才是文艺工作者及其艺术走向成熟的最终标志(SW VI 133-34)。而这种兼容并蓄、包罗万象的“大文艺”观念正是在他的学习时代悄然萌芽。

青年本恩军装照:Holger Hof. Gottfried Benn. Der Mann ohne Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta 2011.

本恩的文学生涯基本从转学医学后逐渐起步。这一时期至三十年代初,是他“大文艺”思想进一步发展的时期。在自己的修养理想指导下,他曾以多种方式尝试将自然科学与艺术人文融为一体,以期治疗学术与社会生活中人性异化的痼疾。从1910年代开始,他集中进行了多样的文学实验,并试图通过文艺与政治的结合将作品中的修养理想付诸实践。在他直至三十年代初的文字中,我们一方面可以发现法西斯主义思想的端倪;另一方面,我们也不难看出他渴望通过文艺实现修养理想、促进德意志民族集体“进化”的焦虑。而正是这一焦虑,促使了他饮鸩止渴,走上纳粹歧途。

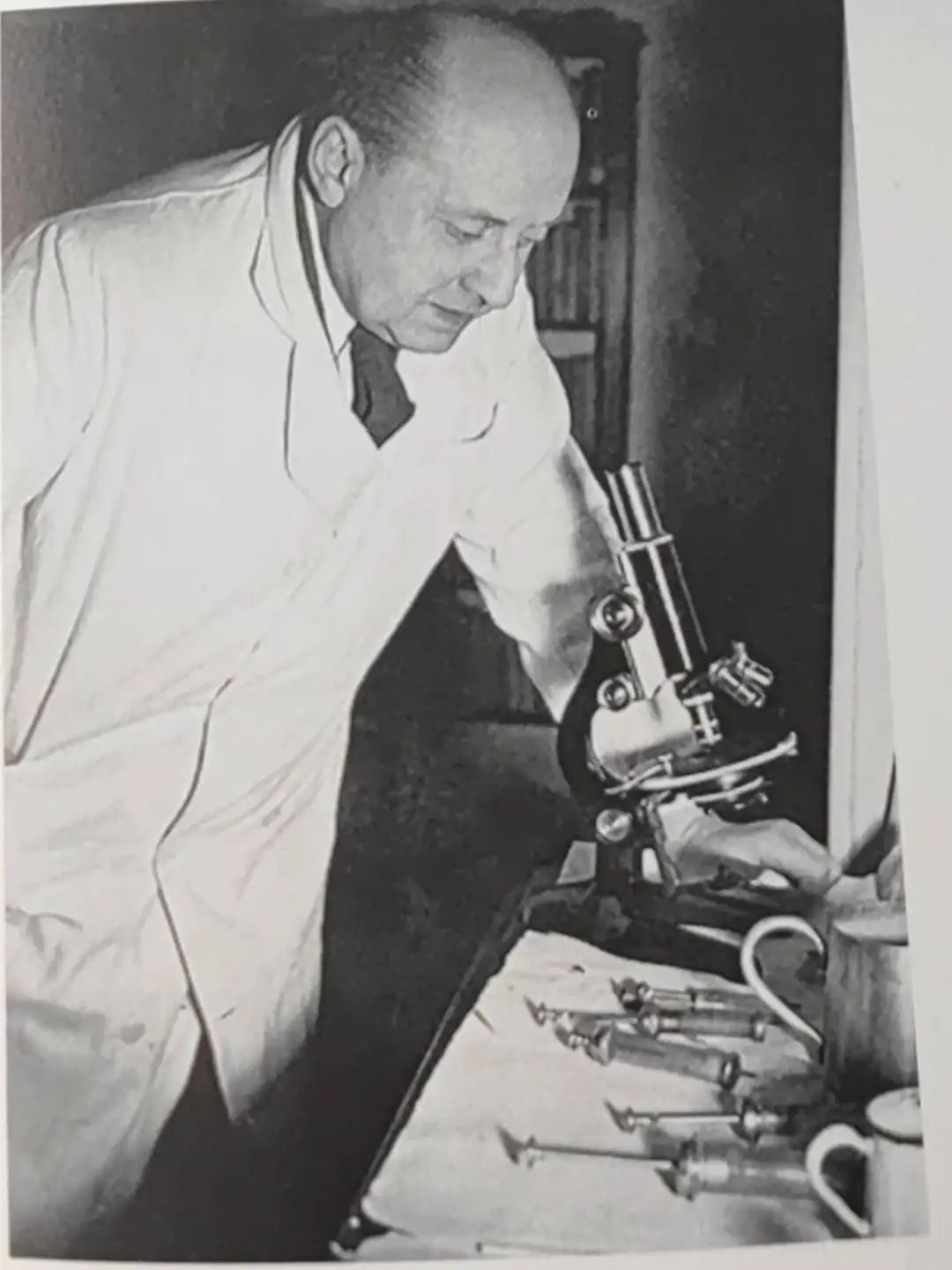

本恩从医照:Holger Hof. Gottfried Benn. Der Mann ohne Gedächtnis. Stuttgart: Klett-Cotta 2011.

本恩1905至1911年就读的威廉皇帝学院同样是一所符合洪堡教育理想的高等学府。它虽然以培养军医为首要任务,但也开设哲学、美术、音乐等培养旧式西方精英的博雅教育课程。对此,本恩明显乐在其中。在1934年的自传《智识主义者的生活道路》(Lebensweg eines Intellektualisten)中,他曾对这段经历进行了高度评价(SW IV 161-62)。在这里,他系统学习医学与生物学,并开始接触当时生物进化论的各大重要流派。但值得注意的是,进化论并未在本恩最初的作品中留下太多痕迹。他当时在学校最感兴趣的是实验心理学——这从一定程度上显示了本恩从自然科学角度探讨 “肉体-精神”二元对立,乃至“自然科学-艺术人文”二元对立的兴趣。早期学者往往认为本恩成文于1910年的对话体小说《对谈》(Gespräch)中两位对话者托姆(Thom)和格特(Gert)分别代表自然科学与艺术。但前者话语系统因怀疑精神明显缺位常呈现某种神学特质;而后者虽强调艺术,但其简明精准的表述方式和怀疑批判的态度却恰恰是现代自然科学所珍视的品质——这使得二元对立的角色分析陷入不可解决的困境。此外,本恩还在两篇自然科学科普短文中通过大量运用康德理论明确指出:包括心理学在内的一切自然科学知识之根本意义在于拓展人类认识边界,使自然可以帮助人类从现象中找出规律,进而回答存在“最为普遍和终极的问题”(SW III 13-7),而非令人类在对细枝末节的穷究中不断自我异化,成为现实的奴隶。对他而言,帮助人类超越自然束缚、窥探世界奥秘,获得自信与自由是自然科学与艺术人文共同的核心任务。由此看来,本恩最初的文艺理论思索完全基于西方启蒙时期通才教育的修养传统。除对自然科学与艺术人文作用的判断完全继承康德外,在他由精微而致博大的人性发展理念中,我们更能清楚瞥见歌德的影子。在学习过程中,本恩发现二十世纪前后自然科学放弃回答形而上学问题、趋向实证主义和专门化的大势无法避免。自然科学的发展非但并未拉近人与世界的关系,反而使二者进一步疏离(SW III 128-129)。因而他1913年博士结业后基本完全放弃了学术研究。由于基督教世界观受到冲击而自然科学并未使他信服,所以1910年代中期以后,信仰缺失的创伤体验在他作品中屡见不鲜。日常生活和艺术世界、自然科学与文艺哲学等尖锐的对立更是愈发成为其重要的创作母题。本恩在博士毕业同年发表的小小说《海因里希·曼——沉沦》(Heinrich Mann. Ein Untergang, 1913)中,就将现代自然科学的话语称作“知识的瘟疫”(SW III 26),而以外科医生伦讷(Rönne)逃避现实生活的种种狂想为主题的一系列著名中短篇小说也出自1914-1918年上半年。由此看来,本恩从自然科学走向文艺,并不仅仅是圈子文化的结果。它是本恩在修养理想与社会现实相矛盾背景下的自我调整的结果,也预示了他后来文艺思想的发展方向。可以说,本恩自身的教育背景与贯穿始终的修养理想才更是这一转变的根本动因。虽然本恩在二十年代中期前整体上远离政治,但1918年底德国的局势动荡(第一次世界大战失败、第二帝国崩溃和十一月革命),还是促使他对修养问题以及自然科学和艺术人文在其中的作用进行了更深入的思考。从这时起,他对教育政策与科研机构的批评愈发直接,在文体的选择上也更趋激进。与从前作品中南方海岛上的隐士形象不同,他这一时期作品中的主角常常显得十分入世,常常走出书斋向大学生与当局宣教自己的主张。整体而言,他此时的观点呈现极强的两面性。一方面,本恩直到三十年代初似乎确实大多数时候在倡导艺术、批判自然科学。但另一方面,也正是从这个时期开始,本恩作品中自然科学——特别是进化论开始变得空前重要。仅在动笔于十一月革命时期的《现代的“我”》一文中,便出现了谢米·迈尔(Semi Meyer)、达尔文、柏格森(Henry Bergson)等多位参与进化问题讨论的学者。而在之后的《后记与抒情主体》(Epilog und Lyrisches Ich)、《史前史》(Urgeschicht,1929)和《天才问题》(Das Genieproblem,1930)等文中,他更是屡次连篇累牍地探讨进化论乃至种群发展问题。本恩二三十年代叙述历史的整体范式非常接近于启蒙时期西方常见的“三阶历史模型”。在此基础上,他又借助荷尔德林的修辞,将这三个阶段比喻为“三天两夜”。第一天由基督教为主导话语体系,人完全在神秩下生活。在第一天的夜晚,自然科学动摇了宗教根基,人类陷入信仰缺失;第二天持续到十九世纪末,是自然科学与理性主义的时代。尔后,“理性”走入歧途,“人”的定义权在教育系统被江湖与利益绑架后为权贵所攫取(SW III 123),世界再度进入“夜晚”。在《最后的“我”》(Das letzte Ich, 1920)中,本恩通过辛辣的讽刺提纲挈领地指出了“第二夜”中公民修养种种问题的根源——即放弃独立思考的思维惰性和高度专业化带来的个体异化,并对民族的前途表现出极强忧虑感(SW III 115)。他呼吁人类重新通过身体体会自己与宇宙间的联结,通过重估价值获得真正自我立法的自由(SW III 243),勇敢与自然重新合二为一,拥抱“第三天”(SW III 101)。为此,他借柏格森和迈尔之口为社会开出了反抗先验理性范畴威权,释放生命本真创造力、拥抱不确定性的药方(SW III 100)。艺术因其“强化智性主体独立感”的作用成为了本恩眼中逃离社会规训的不二门径(SW III 103)。它脱离现实与价值观的窠臼,以形式之美直接呈现一种永恒性。人通过艺术完美的形式抵达永恒,获得彻底自由,故而它作为“第三天”的最高法则,有着神学和自然科学无可比拟的优越性。在本恩看来,艺术(文学)天才是重估价值的最极端形态。他们负责独自探究人类发展的“方向与使命”,并以其诗艺向人们揭示所思所得(SW III 176)。他们能从修养和美育层面潜移默化,故而可以更彻底地促进社会与人性的进化与发展。为满足社会进化发展对“引领者的需求(Führerbedarf),本恩并未像当年为数不少的表现主义者般完全排斥自然科学。相反,他甚至主动吸取自然科学研究成果,希望培育文艺天才(SW III 279-88)。事实上,这也是他与纳粹政权合作最重要的原因。从他这一时期的语汇和观点来看,他的文艺思想与尼采通过超越自身现有边界、与世界合二为一以得终极自由的超人主义不谋而合。他虽然认为艺术更接近真理,但仍充分认可自然科学的价值。在成文于1932年的《歌德与自然科学》中,他明确指出,歌德式的、连通“永恒形式律法与生命创造性的自由”(SW III 362)的自然科学研究能够为人类文明带来真正的精神食粮。在此基础上,他接受实证主义的各种科学实验,并视它为获取真理的重要手段。(SW III 374-375)总而言之,在拒绝异化,关注人的修养这一大前提下,自然科学“尖锐的思想、负责的判断、对偶然与必然的仔细区分和深刻的怀疑态度”(SW IV 162)与基于实证主义的研究方法在他看来对文艺发展的作用甚至是决定性的。值得注意的是,在他三十年代前的自然科学批判中,本恩从来未曾怀疑其对于涵养人性的作用,而仅针对它在当时教育实践中被异化的现实。他并未批判进步主义本身,而是不满于“进步”的概念彻底被当时教育系统定义的情形。他的自然科学观强调创造(SW IV 162),同时,艺术与人文却也承担着追求真理的功能。自然科学与艺术人文在他看来并非二元对立。对本恩来说,它们相互补充、互为表里。凡可以帮助人类摆脱异化、重归整全,走向真理的皆可引为己用。综上,虽然他在这一时期尚未提出自然科学与艺术人文结合的具体方案,但基于人的修养与社会发展的“大文艺”构想已是呼之欲出。显然,他对自然科学与艺术人文关系的思考仍深深根植于他全面发展的修养理想之中。而为了实现自己的修养理想,他不惜揠苗助长。1933年初,在托马斯·曼家族出于对纳粹的反感移居外国时,本恩曾在报纸上公然讽刺他们为懦夫,并宣称激进的社会和文化变革才是推动历史前进的不二法门(SW IV 24-32)。

随着纳粹政权对文艺工作者的进一步压制,本恩借助政治实现修养理想的愿望最终在三十年代彻底破灭。从此,他逐渐放弃了促进全民“进化”的想法而重拾1910年代后期孤独艺术精英的身份。对于现实的漠不关心和对社会重大变革的保留态度成为了战后回归文学界的本恩重要的风格标志。这种归于内省的思想与其战后活跃的社会生活与日常化的语言风格在其不变的修养理念下构成了一种极富张力的辩证关系。而正是在他生涯的后期,“大文艺”的构想正式成熟。

1933年中下旬,本恩逐渐发觉纳粹政权试图以艺术粉饰意识形态,却对人民精神的真正发展不感兴趣。此后,他便开始与当局保持距离。1938年,当局因其不合作的态度向他颁布了写作禁令,他被迫在公共领域陷入沉默,只能通过私下写作或信件记录自己的观点。从这时起,本恩开始逐渐放弃通过与权力媾和实现理想抱负的想法,转向避世。在与终身笔友奥茨(F.W. Oelze)的信件中,他逐渐发展出了一套特别的空间理论。在他的设想中,日常世界与艺术空间即所谓的“表达世界”(Ausdruckswelt)绝对隔离。在后者中,艺术的“形式”(Form)之美取代自然科学、神学、哲学及一切既往价值,成为最高的形而上学准则。虽然从他四五十年代散文作品中无处不在的“历史”(Geschichte)、“年代”(Zeitalter)之类词汇和贯穿始终的进化论修辞来看,他的修养理想较之从前并无实质变化。他始终追求一种席勒式的普遍史(Universalgeschichte)观,倡导智性上全面发展、接近事物的永恒本质。(SW IV 302)但他显然对当下民众共同迈入所谓“第三天”的前景感到悲观。在二战德国彻底失败前夕,他就在《主题:历史》(Zum Thema: Geschichte, 1943)一文中反思了自己之前主张的操之过急(SW IV 288)。在他看来,二战前后的德国始终未能产生他二十年代推崇的艺术。相反,由于当局打压,这种艺术进一步受到压制。德意志民族的精神“贵族”(Adel)由是逐渐走向灭绝(SW IV 289),人们继续困在规训-异化-盲从-失败的循环中。在这一认识前提下,他的重点转向发展真正的艺术。在他看来,只有完全自足的艺术才可以战胜“民族主义、种族主义和历史”这些依赖时间才能存在的概念,帮助人类真正走出历史循环,抵达永恒彼岸。这种艺术只存在于“石头、诗行和笛曲”(SW IV 303)之中,是艺术家进入“表达世界”,尔后通过诗艺将其中永恒的形式进行呈现的结果。由此,艺术创作的手艺性(das Handwerkliche)、技术性因素得到空前的强调(SW IV 175-187)。而所谓“表达世界”也成了少部分艺术家的专属。因此,探讨如何培养和成为艺术家(诗人)也就成为了本恩晚期文艺思想的一大重点。特别在上世纪四十年代中期后,本恩的非诗歌文本基本全部与这一主题相关。这个时期,他笔下的艺术家又一次重归与世隔绝的工坊和书斋,成为科学的漠视者和社会的局外人。发表于1949年的小说《地心说者》(Der Ptolemäer)从题目便已透露出某种漠视周遭、反科学的自我中心姿态。不出所料,小说主人翁“我”显然对战后柏林兵荒马乱、饿殍遍地的末世景象视若无睹。在自己名为“莲华净土”(Lotosland)的理发店里,他沉溺于无边无际的艺术狂想并嘲弄现代科学。在本恩的中晚期文本中,诗艺、手艺和“为艺术而艺术”是永恒的主题。他在《抒情诗问题》(Problem der Lyrik, 1950)中引述霍夫曼斯塔尔,如是表达他的基本观点:

“没有路径直接从诗歌通向生活,生活中也没有路通往诗歌。”(SW VI 23)

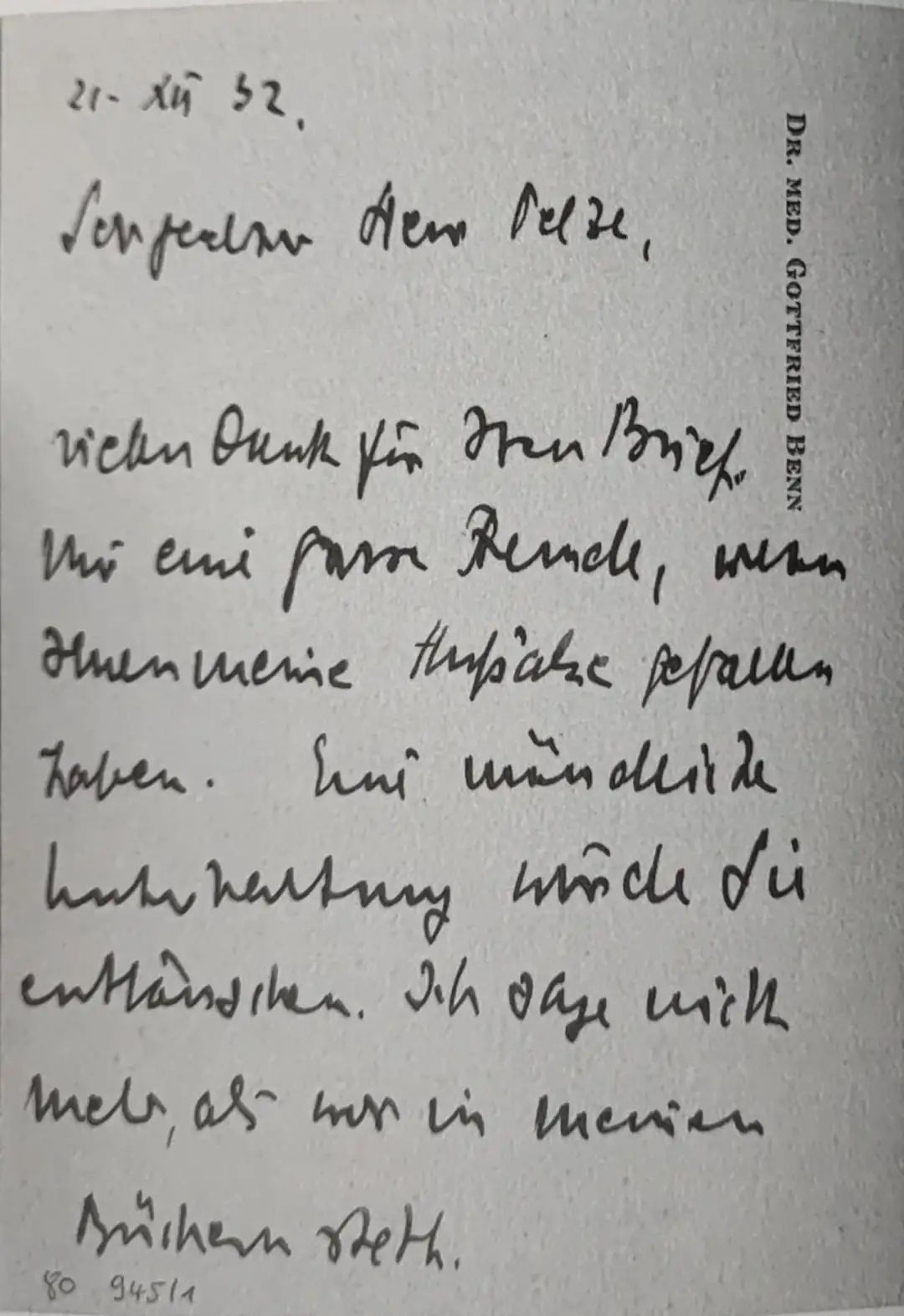

本恩致奥茨第一封信手稿:Gottfried Benn, F. W. Oelze: Briefwechsel 1932-1956. Bd. 1. Herausgegeben von Harald Steinhagen und kommentiert von Stephan Kraft. Göttingen: Klett-Cotta/Wallstein 2016. S. 21.

但另一方面,本恩却并未真正成为社会的局外人。在四五十年代的文字中,他和光同尘的一面凸显无疑。他毫不掩饰自己对于酒馆中人间烟火的喜爱,还经常走入会场和教室,广泛传播自己的理念。同时,他与学术界也多有交流。广为人知的《抒情诗问题》、《作为艺术家问题的衰老》等都是此类社会活动的产物。此外,晚期本恩与大多数唯美主义者内容晦涩且形式高度复杂的风格,也存在显著差别。首先,与其理论相反,本恩晚期诗歌相较之前,题材更加贴近日常。(在他最后一部诗集《尾声》(Aprèslude)的二十五首诗中,几乎一半都与日常生活直接相关。)同时,本恩四五十年代的散文作品中自然科学术语依然无处不在。其次,他晚期诗歌的形式相较于其他唯美主义诗人也显得十分简单。它们通常采用简单的民歌诗节(Volksliedstrophe),韵律上非常随意,接近口语,所以也被本恩称作“口语诗”(Parlando-Gedicht)。虽然这一现象往往被认为是本恩对自己诗学理论的背叛与对现代社会的妥协,然而当我们将这一问题与他这一时期的文艺理念结合来看时,仍然能注意到这种新风格与他修养思想的连续性。

事实上,无论“诗艺”还是“手艺”,在本恩这里都并非孤立存在。它们始终与人类的精神(Geist)与智性相伴而行,不能推动人类精神发展的手艺就无法构成艺术。正如前文所说,所谓精神发展对于本恩而言始终意味着一种普遍史的尝试,是一种进入艺术世界,并在其中透过现象直面本质的苦旅。至于“精神”本身,则是一种跳出社会角色,整体地认识世界的能力(SW IV 301)。所以,诗人的“手艺”在本恩看来分为两个部分:其一、宏丰的词汇量。因为词语(Worte)是他认识世界的唯一途径,也是重构和表达世间万物之间复杂而隐秘的联系唯一的工具。其二便是一种突破现有主体性框架,与词语中的各种语义维度融为一体——即与世界本身归为一体的能力(SW VI 20-24):

“他(艺术家)是冷漠的,材料必须被冷峻地处理。他必须将理念、温暖这些其他人基于人性会沉溺其中的东西变冷、变硬,赋予柔软的东西以稳定性。[……] 未来的风格将是一种机器人风格,一种蒙太奇艺术。现在的人类已走向终结。生物学、社会学、家庭、神学...一切都已衰败、耗竭,一切都带着假肢。[……]一切都不再向前发展,一切都不再发生,人们停滞却工作着。但艺术家却是那些需要继续前行的人——收集、分类,像村翁般借助时空范畴,带着某种当下性的神经官能症,通过绝对超验的重点设置、束缚和轴心建立——只有这样他才能创造某种相对性与歧义之外的东西。[……]人类必须由俗语、格言、无意义的指代和吹毛求疵重组起来,无所不包——:一个引号里的人。” (SW V 168-169)

当我们带着这种认识重新审视本恩这种所谓的“未来风格”时,它与启蒙时代通才教育思想的相似性就显得一目了然。晚期本恩意义上的“艺术”与传统的文艺形式相比毋宁说是一种超人主义的美学述行。当我们回到第一部分末尾本恩去世一年前的表态,就不难发现,这种新的艺术实际试图囊括现有人类知识的总和,将它们作为工具平等使用,创造出新的认知范式和知识模型。这一切的根本目标则在于冲破异化的牢笼,重新寻回现代以来人与世界失落的联系,促使人类真正获得进化。在这一前提下,无论是自然科学、日常生活或是孤独的艺术,都不再相互对立。在这里,艺术与自然科学话语主宰的现实形成了一种奇妙的辩证关系:艺术源于现实而远离现实,同时,远离现实的艺术家又作为“幸存者”(Überlebender)或智者,在“育人”这一宏大的愿景之下,在黑暗中艰难前行,为现实世界的疑惑寻找答案,“直到黎明的时刻到来” (SW VI 222)。从这一层面看,本恩晚期的艺术家形象依然处于西方启蒙时期修养理念之下,是一种通才式的艺术家。在他“为艺术而艺术”的口号里,“艺术”与“真理”基本可以画上等号。而他的“未来风格”所代表的新型文艺形式,更毋宁说是一种对既往狭义文艺形式的扬弃,是一种“大文艺”。

本恩认为,现代与古代最大的区别在于异化的加剧。十五世纪以来,随着知识的加速生产,西方社会发生了翻天覆地的变化。十八世纪以降,“人”的概念进一步边缘化。随着自然科学的进一步发展和学科的细化,文学与哲学作为“无用之用”日渐丧失阐释世界的权力这一趋势更加明显。它除导致以无价值感、孤独与迷惘为代表的“现代病”外,更使得今人愈发难以逃脱被异化的命运。而艺术家乃至整个教育机构的职责,正是在于带领人类逃离异化。

总体而言,他创作生涯中自然科学与艺术人文的关系可以用三“变”两“不变”加以系统总结。所谓三“变”指本恩人生三个阶段自然科学与艺术在其作品中的此消彼长:二十世纪初是本恩“大文艺”思想的萌芽期。他接受了符合启蒙时期修养理想的教育,打下人本主义视角审视现代知识的思想基础。这一时期,他希望通过以心理学与医学革除自然科学话语积弊,沟通精神与物质、科学与艺术,使人重新掌握自我立法的自由。1910年前后至三十年代初期是他“大文艺”思想的发展期。他对现代自然科学的发展态势彻底失望,于是试图以艺术改革社会。这一时期,他在公共领域呼唤艺术天才,希望以文艺教育本民族的大众,引领他们将自然科学与艺术人文重新联系起来,进而重估价值,获得人格的整全与尊严,从而真正“进化”。第三阶段,他虽从文风上又一次归于内省和精英主义,并将艺术空间与现实对立起来,但同时又将自然科学与传统文艺在自己对“未来风格”的思考中融为一体,擎画了一幅“大文艺”观念下新的艺术蓝图。

从此出发,可以发现本恩对自然科学与艺术人文关系思考中的“两不变”。首先,自然科学与艺术虽由于时代和环境的变化呈现一定程度上的此消彼长关系,但二者从来不是二元对立的。其次,本恩的修养思想始终不变。他终其一生都致力于寻找斯诺所谓“科学世界”和“文艺世界”间的连接点。无论是自然科学还是艺术人文,都始终在“大文艺”思想的统摄下为本恩争取人格整全、促进人类精神“进化”的超人文主义修养理想服务。回望本恩的经历与作品,不难看出,他强调培育整全人格,并促进人尊严与自由的文艺理念不仅与一两百年前的歌德与洪堡的修养思想一脉相承,还因其反对教育机构“工具理性思维”的特质与二十世纪中叶社会经济模式转轨背景下德国科学界对教育问题的讨论产生了极强关联。再度审视本恩“大文艺”的思想,我们也不难发现它与当今“新文科”的要求同样不谋而合。因此,虽然作家本人曾误入歧途,但他借助一切现有知识改革文艺的构想时至今日仍有其前沿性。

柏林,本恩战后居所巴伐利亚广场地铁站。本文作者供图

李开元,曾就读于北京外国语大学。后获图宾根大学德语语言文学、文学文化理论学士、硕士学位。现为图宾根大学德语文学博士研究生。主要研究方向为德语现当代诗歌、文学文化理论、文学与音乐、教育跨学科研究。