李莎 | 荷尔德林的“旭培里昂”:超逸的爱若斯 ——论诗人何以作为神圣的中保

摘 要

荷尔德林以柏拉图美的学说来重建心灵与世界的连结。这一“统一哲学”作为反费希特的认识根基,使得由人类判断造成的二分世界重归合一。他在诗化小说《旭培里昂,或希腊隐士》中完整地探讨了出离自我与万有融合的灵魂转化奥秘。天文学术语“离心的轨道”全面展示了现代人在文明社会和自然状态之间来回变化的潜能。旭培里昂进入合一的情感冲突照应于《斐德若》的迷狂之视,它折射出荷尔德林以柏拉图学说重塑康德崇高经验的审美规划。同时期的哲学短章《初断与存在》与此相应,以忘怀自我的智性直观作为合一发生的契机,试图弥合先验哲学判断与客体分离的裂隙。作为构建精神共同体之中保,旭培里昂超逸自身的上升的灵魂形态深嵌于《会饮》爱若斯的神话原型之中,体现出心灵从分裂走向统一的生生规律。这符合其太阳神的命名依据,亦合于“希腊隐士”的主题。

对自身问题的洞见是整个德国古典哲学思考的起点。德意志观念论研究的奠基人迪特·亨利希(Dieter Henrich)指出,18世纪末哲学的基本问题在回归自身的过程中以一种新的方式展现出来。这一思考自身与世界关系的理论探索有这样几种关系:道德意识的自身关系、自身意识和普遍存在的终极思想中的自身关系。[1]正是在这个时期,面对人类因判断而与世界分裂的状态,荷尔德林提出以柏拉图美的学说来重建心灵与原初世界的连结。他辩驳费希特绝对自我原理的疏漏,把美感置于自我意识的源头,试图走出康德认识论的框架,从根本上影响了黑格尔的绝对观念论。亨利希名之为“统一哲学”。[2] 这种对人类命运规律的完整致思在荷尔德林的两卷本书信体小说《旭培里昂,或希腊隐士》[3](Hyperion, oder der Eremit in Griechenland)中得到了“最高的表述”[4]。荷尔德林从1792年左右开始构思该小说,直到1799年完成写作,这是一项漫长的探究之旅。旭培里昂在与世界的交往中经历了从分离到融合循环往复的曲折历程,蕴含着荷尔德林思考自我与世界连结时灵魂转变的奥秘。

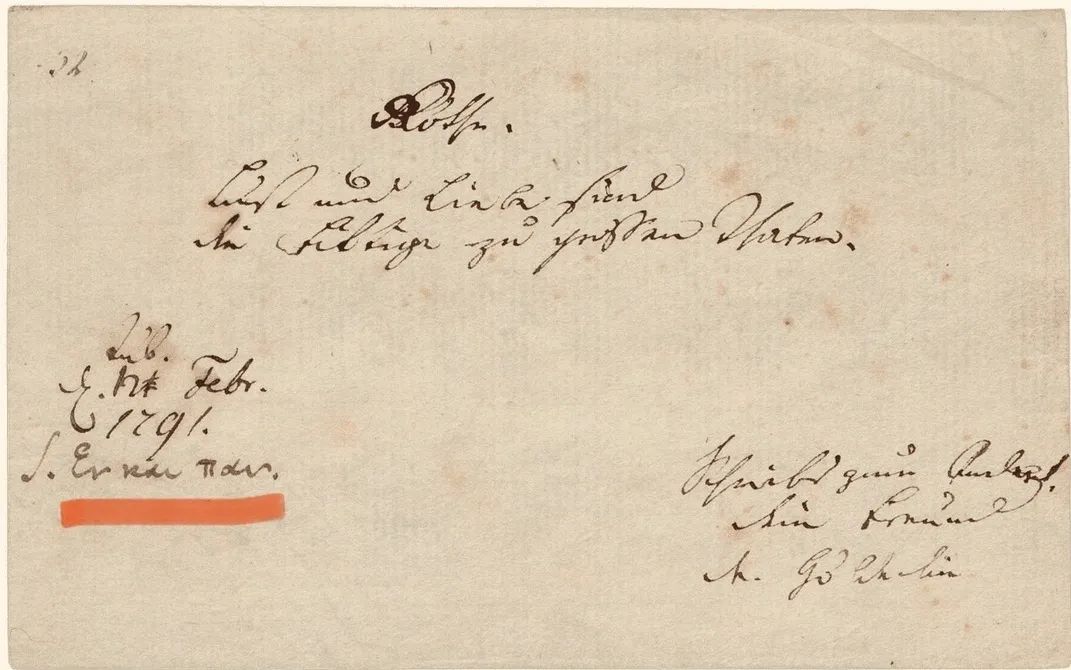

《旭培里昂,或希腊隐士》第一部1797年首版书影及内页,图宾根科塔书商出版。来自莱比锡大学图书馆

一、“离心的轨道”

1794年发表于席勒《塔利亚》(Talia)杂志上的《旭培里昂片段》(Fragment von Hyperion)一稿,荷尔德林在前言中以“离心的轨道”(exzentrische Bahn)来概括人类生存状态的基本规律。这是荷尔德林偏爱的词,它还出现在写于1795年的倒数第二稿中。在《片段》中,荷尔德林对它进行了颇为详细的解释:

我们的生存呈现出两种截然不同的理想:一种是最高的朴质状况,在此,我们的需要与自身、我们的力量与那些联系着我们的一切彼此协调,通过自然单纯的组织,没有我们的联合;还有一种是最高的教养状况,在此,在需求与力量被无限翻倍增加和强化时,会发生同样的情况,通过我们自身有能力给予的有机联系。人在普遍和个别情况下,从一个点(或多或少纯粹的朴质)到另一个点(或多或少完善的教养)所经历的离心的轨道,根据其基本的方向,似乎总是一样的。[5]

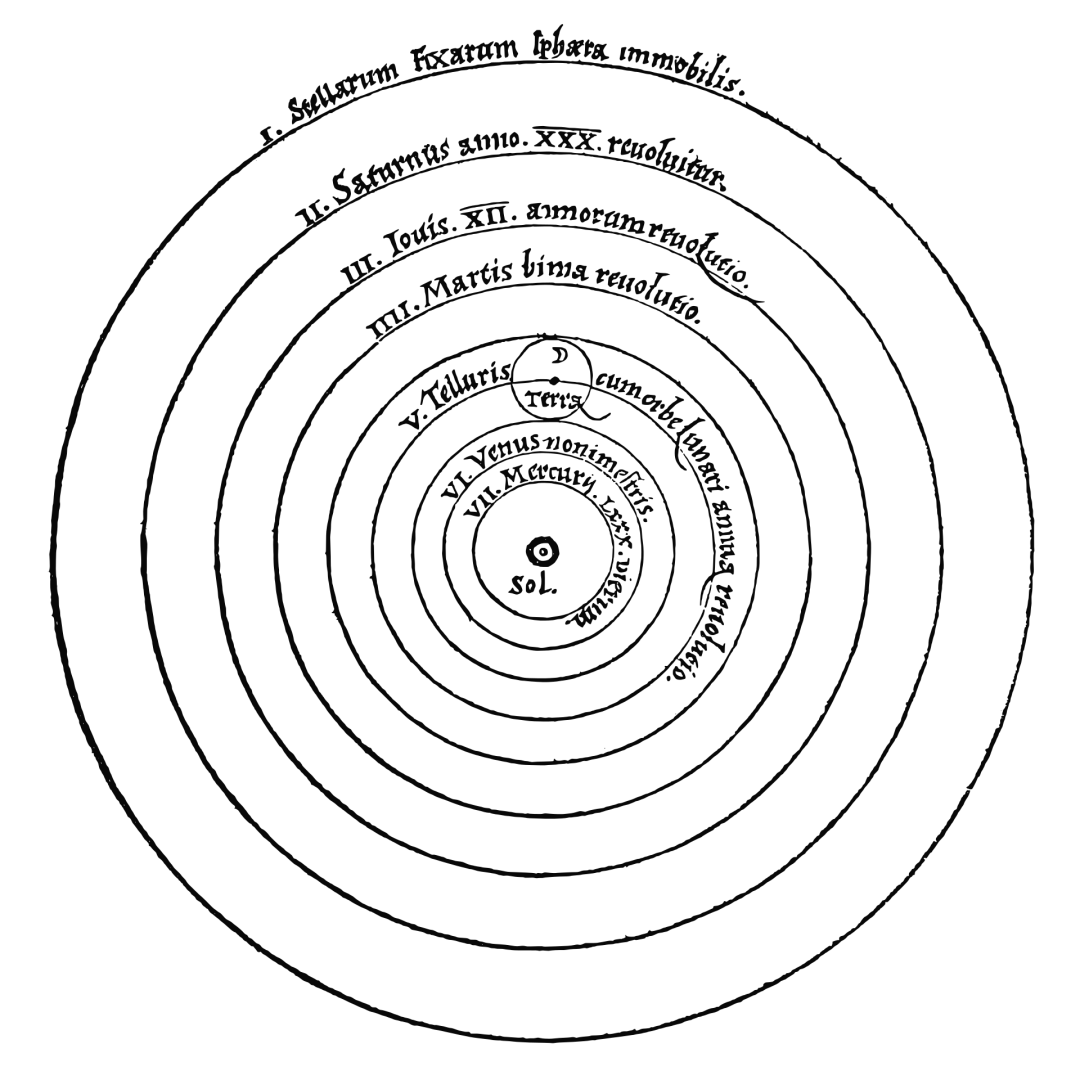

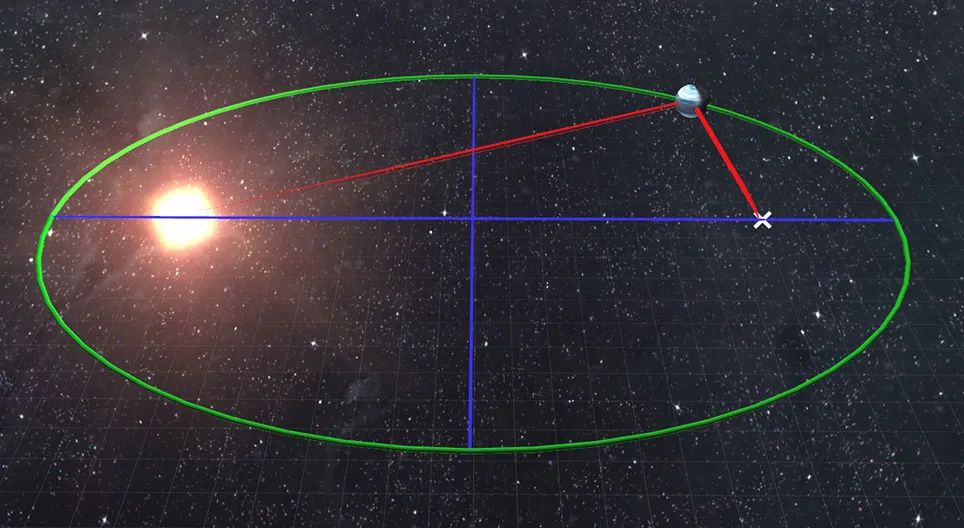

“exzentrisch”是18世纪的习惯用语,用来形容偏激、异想天开、古怪。与此相应,“Exzentrizität”就指夸张、过度的想法和倾向。[6] 荷尔德林在另一稿《旭培里昂的青年时代》(Hyperions Jugend)中也使用过这个词,用以形容与传统入世的生活格格不入而令世人嗔怪的状态:“人可能会觉得彻底归隐有点古怪”。[7]追溯词源来看,“exzentrisch”一词本身是天文学术语,来源于古希腊语“ἔκκεντρος”,意思是不以地球为中心,不占据一个基点。反义词是“ἔγκεντρος”,是一个定点,比如被蜜蜂叮的点,以地球为中心点。[8] 地心说是古希腊宇宙论的图景。柏拉图在《蒂迈欧》(Timaeus)这则堪称古希腊宇宙论的鸿篇中就绘制了这样一幅几何模型,地球静止不动,恒星和行星逐层嵌套围绕着它。[9] 早在波兰人哥白尼(Nicolaus Copernicus)推翻地心说之前,古希腊就有了脱离地心说的认识。萨默斯岛的阿里斯塔克(Aristarchus)质疑先贤柏拉图等人的地心说,推广了地球和行星一起围绕太阳运行的结论。[10] 不过,在古罗马帝国时期的埃及天文学家托勒密(Ptolemy)对地心说进行精密地论述之后,“非地球中心论”湮没无闻。值得注意的是,托勒密在那精细绝伦的《天文学大成》(Almagest)中具体地使用了这个词,那是除了“本轮的小圆”以外,循着均轮的大圆——“不同圆心的圆环”[11]。托勒密这个匀称而完美的宇宙运行图型随后被开普勒(Johannes Kepler)推翻。在《新天文学》(Astronomia nova,1609)中,开普勒论证了行星轨道是两个焦点作用下的椭圆,而非是仅有一个中心的正圆,这就是著名的开普勒第一定律[12]。1687年牛顿又进一步发现“行星运动定律本质上是任何两个有质量的天体之间存在力的结果”,直到20世纪爱因斯坦把这些纳入“广义相对论”[13]。事实上,荷尔德林对天文学兴趣浓厚,对于开普勒和牛顿都有所了解。1789年,图宾根神学院举办了纪念开普勒被此校录取二百周年的活动,荷尔德林还写了颂诗《开普勒》(“Keppler”),称赞他是牛顿的引路人[14]。1791年冬,荷尔德林在致好友诺伊弗(Neuffer)的信中提到他决心将整个身心投入天文学。在晴朗的冬夜,他会观察俄里翁(Orion)猎户星座和天狼星(Sirius),还有卡斯托耳和波鲁克斯(Castor und Pollux)这一对双子星座[15]。

托勒密的地心论图式(彼得鲁斯·阿皮亚努斯《宇宙志》,1524)VS. 哥白尼非地心论图式(《天体运行论》,1543)

开普勒第一定律:行星围绕太阳运行的轨道围绕着的是两个焦点,太阳位于其一

这一天文学术语逐渐被荷尔德林化用,小说倒数第二稿的前言又重申了这个“轨迹”,更为清晰地指出“中心”就是“存在”,那是和自然完整合一的状态:

我们所有人都经过一条离心的轨道,从童年到完善不可能有其它的路。

至乐的统一,存在,这个词仅有的意义,对我们已经消失,如果我们应该努力争取它,我们必须失去它。我们脱离了和平的世界的太一与万有,是为了由我们自己来建立起它。我们和自然一道崩裂了,人们相信曾经为一的东西,现在自相矛盾,主与仆双方转换。我们往往如此,仿佛世界是一切而我们为无,可往往也如此,仿佛我们是一切而世界是无。旭培里昂也是在这两种极端下分裂。[16]

需要说明的是,这里的“太一与万有”(Εν και Παν,Eins und Alles)来自18世纪末一场影响深远的泛神论之争(Pantheismusstreit)。荷尔德林在《雅各比关于斯宾诺莎学说的书信》(“Zu Jakobis Briefen über die Lehre des Spinoza”,1790)的笔记中提到了其来源。[17] 那是从1783年夏天起哲学家弗里德里希·海因里希·雅各比(Friedrich Heinrich Jacobi)和柏林启蒙运动的先导摩西·门德尔松(Moses Mendelssohn)之间关于莱辛是斯宾诺莎主义者的私人书信交流。据雅各比称,“太一与万有”这句口号出自莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)之口,表明他放弃了传统基督教学说中正统的神,采取斯宾诺莎主义的无神论立场。门德尔松作为莱辛私交30多年的挚友和学说代言人,试图在关于莱辛的著作中为其辩护。随着二人争执升级,雅各比率先一步发表了他与莱辛的谈话以及与门德尔松的通信,引发了一场泛神论之争的广泛热议,18世纪末最重要的思想家诸如赫尔德、歌德、康德等人都参与其中,成为现代思想史上一场空前的文化事件。限于篇幅,这里不打算具体呈现这一复杂的历史情境和思想争锋。大体上来说,这个观念指的是太一在万有之中。由于斯宾诺莎学说的前提是“无不能生有”(a nihilo nihil fit),因此雅各比认为他放弃了基督教的创世观念,导向了无神论。与无神论的批评相应,斯宾诺莎的学说之后被广泛并且不无曲解地当作泛神论,和16世纪以来托兰德(John Toland)和布鲁诺(Giordano Bruno)为代表的宇宙理性学说相通[18]。他以内在的无限(immanentes Ensoph)作为宇宙运动的内部原因。《伦理学》中称“神或自然”(Deus sive Natura)具有永恒无限的本质[19]。这就排除了超越意义的神,而让神、实体(substantia)与理性法则运转的自然等同了起来,对应中世纪经院哲学术语“能动的自然”(Natura naturans),而依靠实体而产生的叫作“被动的自然”(Natura naturata)[20]。亨利希认为,对荷尔德林这代人来说,斯宾诺莎的内在无限学说启迪了人们从其内在重建与上帝的原初统一。[21]如此便不难理解“太一与万有”为何会成为荷尔德林、黑格尔等人在图宾根时期共同信奉的箴言[22]。

图片来自图宾根荷尔德林学会

1791年2月12日,作为图宾根神学院的同窗,荷尔德林在黑格尔的纪念簿写下歌德戏剧《伊斐格涅》(Iphigenie)中的一句:“喜悦与爱是/飞往伟业的翅翼。”(Lust und Liebe sind/ Die Fittige zu großen Thaten.)研究者从笔迹中辨认出黑格尔在左下方添上日期地点(图宾根)和这句箴言:“Εν και Παν”。

20世纪荷尔德林诗学精湛的阐释者、澳籍学者劳伦斯·瑞恩(Lawrence Ryan)较早地把荷尔德林思想的发展和《旭培里昂》结合在一起。《荷尔德林的〈旭培里昂〉——离心的轨道与诗人之职》(Hölderlins »Hyperion«. Exzentrische Bahn und Dichterberuf.)一书撇开小说看似杂乱无章的诗化结构,强调荷尔德林对未知之域(terra incognita)的追求,以“离心的轨道”作为旭培里昂灵魂发展的规律,呈现了走向合一灵魂的“离心”之途,让小说的观念清晰地浮现了出来。[23]他指出,荷尔德林所谓的中心是人与世界万有的合一,是一切存在的交叉点。当自我意识出现后,就离开了斯宾诺莎式寂静的“太一与万有”,自身成了另一个中心。如此一来,我们往往是一切,而世界是虚无。因而至少在倒数第二稿的意义上,“离心的轨道”是指人在自我意识的作用下偏离了曾经万有合一之存在。在这个意义上来说,小说倒数第二封信对18世纪末德国人的生活进行了一次猛烈的咒骂:

自古以来的野蛮人,由于勤奋和科学甚至由于宗教而变得野蛮,不配有任何神圣的情感[……]我不能想象哪个民族比德国人更支离破碎。你看到的是手艺人,但不是人,思想家,但不是人,牧师,但不是人,主子和奴才,少年和成人,但没有人——这难道不像是在一处战场,手、胳膊和身体肢解得横七竖八,血肉模糊,脑肝涂地吗?[24]

这样的咒骂带有卢梭在18世纪抨击法国社会因科学进步而道德败坏的影子。大约一个世纪后,尼采在《不合时宜的沉思》(Unzeitgemässe Betrachtungen)中发起了对19世纪德国庸人文化的严厉批评,而荷尔德林被引为同道,成为当时盛行的中产阶级价值观的反衬。[25] 值得一提的是,彼时一位图宾根的匿名评论者为德国辩护了一番,认为这是一位亲希腊的年轻人过度理想化了古希腊,对德国作了片面、苛刻、不公允的评判。实际上这个神奇的国度,即使在鼎盛时期都没有达到这类德国理想者描绘的图景。[26]不过,荷尔德林并没有停留在对存在的哀悼和现实的批判上。离心的轨道还有另一种解释,那就是从自我意识的中心偏离,回归到存在的状态中去。因而这条轨道实际上是在两个焦点之间循环过渡的样态。这很容易对应到卢梭的自然状态和文明社会中去,其中隐含着荷尔德林在斯宾诺莎与卢梭经验之间的转换。

斯宾诺莎的实体或神只以派生的方式创造分殊,因而从“能动的自然”到“被动的自然”是一种从神到人的等级秩序。这时荷尔德林借卢梭对存在的感知,掉转了斯宾诺莎自上而下的秩序,为从人到神的过渡找到了内在方法。具体而言,荷尔德林化用了古希腊神话介于人和神之间的半神形象,把他们作为能动的自然和被动的自然之间转变的能量中介。在父国詠歌《莱茵河》中,莱茵河、普罗米修斯、狄俄尼索斯、卢梭都是这样的半神。于尔根·林可(Jürgen Link)甚至指出卢梭是荷尔德林的私人信仰。小说中的阿达玛斯(Adamas)就带着卢梭的身影,并被旭培里昂唤作半神[27]。值得注意的是,这些半神的能量主要作用于人的官能[28],从而人在内心状态的剧变中与神合为一体,比如旭培里昂屡屡提及的雷鸣电闪般唤醒自我的提坦之力。

不过,关于荷尔德林对卢梭思想的吸收,当代著名的历史学家安克斯密特(F. R. Ankersmit)在《崇高的历史经验》(Sublime Historical Experience)中作出了更加精微的判断。卢梭只是指出了一条偏离存在中心的规律,而荷尔德林创造性地使用了“离心的轨道”这一术语,更加全面地展现了现代人在文明社会和自然状态之间来回变化的可能性,既包括从自然状态到文明社会的转变,也包括我们重建自然状态的努力。和于尔根·林可所见略同,安克斯密特也断定,荷尔德林肯定了卢梭后期孤独经验的“出神”状态,将其上溯到柏拉图存在意义上的美的认识,具体化为对爱和神话的本真感受。小说中,旭培里昂正是源于爱的体验才真正理解了柏拉图的美的理念,走向灵魂的超越。安克斯密特精辟地指出,荷尔德林的神话并非痴人说梦,那是把神话历史化,也就是说在回归神圣的经验中沟通了过去和现在。这正是20世纪以来瓦尔特·本雅明所谓的“本真”(Authentizität)经验。在这个意义上,荷尔德林超越了卢梭关于存在的悲观看法,给予了人类恢复自然状态的希望。[29]

然而,合一的经验并不能长久地持存下去。旭培里昂真实地表现出人类本性中离开存在的冲动,不断归复自我意识的中心。他的情感状态变化无定,一面是忘怀自我后的喜悦,一面是保持不住的悲戚:“[……]我仿佛感觉到他,世界的灵魂,犹如朋友温暖的手,但是我醒来却抓住了自己的手指。”[30] 不过,在小说末尾,旭培里昂失去了代表着美的蒂奥提玛,告别了独尊自我的友人阿拉班达,却领悟到“脉路分歧又回归中心,统一、永恒、灼灼的生命是一切”。这样看来,“离心的轨道”流变不息,大致描画了生命的规律,那就是在渴求、局限和连结、无拘无束之间相互转化以至无穷无尽。[31]

值得玩味的是,荷尔德林在定稿的前言拿掉了作为命运规律的“离心的轨道”,代之以“消解特定性格的不和谐”。作者不再向读者施加现成的观念,写作规避了一切现成之思,而是呈现人性走向无限进程中真实而复杂的心境。仅就一部小说的容量而言,他不可能写尽人性的全部发展,更何况这本身就无休无止。因而,其定稿的结尾不像之前那样充满确凿的希望,而是理性地讲述了对生命规律的认识,以“有待下回”(Nächstens mehr)作为收束,却开启了永无止境的生命之潜能。

二、出离自我的迷狂之视

如果说离心展示了自我和存在之间流动不息的宏观规律,那么消解不和谐则直接指向了存在的微观状态,指向了荷尔德林至深的关切——主体与客体完全相融合一的思考。这一点贯穿了《旭培里昂》的整个写作过程,柏拉图的《斐德若》和《会饮》中关于爱和美的观点对其影响颇深。不过,纸上得来终觉浅。荷尔德林对这一境界的真实体会与苏泽特·博尔肯施坦·龚塔特(Susette Borkenstein Gontard)之爱有关。正如他1796年夏从法兰克福写信向诺伊弗倾诉的那样:“我现在到了一个新的境界。原先我也许以为我知道什么是善和美,但是自从亲身体验到它,我唯有嘲笑自己所有的知识”[32]。旭培里昂也是在爱的体验中真正领悟到存在之境的:“我开始于你。我还没有认识你的岁月不值一提。”[33]用安克斯密特一句俏皮的话来说,荷尔德林以两性之爱接续上了卢梭“自然状态”的全部内容。毫不夸张地说,旭培里昂和蒂奥提玛之爱是构建荷尔德林哲学的地域和框架。[34]

苏泽特半身像,兰窦林·欧玛赫特(Landolin Ohmacht)制于1795年左右,今藏于法兰克福古代雕塑博物馆(Liebieghaus),李莎摄于2017年6月初

旭培里昂真正感受到了自身的转变是一种出离自我的凝视体验,这带着荷尔德林深刻领悟柏拉图迷狂之视的痕迹。前几稿中女主人公的形象大多纯粹化用《会饮》里现成的“知识”,而到了终稿,生硬的模仿被抛弃了,它转而描摹了一些带有生活气息的场景。[35] 在对蒂奥提玛的回忆中,旭培里昂提到了一种凝视,第25封信中他以蜜蜂之喻描摹了“全部生命投注于眼神”的内心状态:

[……]我的全部生命投注于眼神,这眼神仅仅看着她,仅仅拥着她[……]我常常埋藏在乐趣和美之中,细看她怎样迷人地做活,像蜜蜂围着摇曳的树枝,我的心灵围着最细微的举动而雀跃飞翔[……][36]

有意思的是,蜜蜂之喻不止出现一处。学者汉密尔顿细微地察觉到,荷尔德林以蜜蜂飞舞不定的样子开启了小说。那是第一封信,当旭培里昂回到故乡希腊,他描述了俯瞰哥林多地峡时神思的状态:“[……]犹如花丛中的蜜蜂,我的心灵常常在海域之间翻飞,而左右惊涛拍岸,为我那灼热的高山浸润着双足”。[37]不仅如此,《旭培里昂片段》中女主人公梅丽特(Melite)的名字也是希腊语蜜蜂(Μέλισσα)的意思。上述片段中蜜蜂不间歇的振翅运动模仿出了灵魂的摇摆起伏,这也呼应了“Biene”(蜜蜂)印欧语词根“bi-”“bini-”的意味——“至少两种类型之间(bis)的颤动”。因而,汉密尔顿精辟地荡开了字母语言的单一意指,揭示出了它更加丰富立体的言外之意:“蜜蜂的可分性,就切开了任何一种以它们的名义所表述的连贯性。”[38]。这样一来,荷尔德林蜜蜂般的语言参与进了柏拉图的迷狂传统,那是《伊翁》(Ion)中抒情诗人采撷诗句时的状态:

[……]诗人告诉我们,他们从缪斯的花园和溪谷中那流淌着蜂蜜的源泉里,采撷诗句,带给我们,就像飞舞的蜜蜂(采蜜一般)。诗人们说的是事实。因为诗人身姿轻盈,长有羽翼,富有神性,只有失去平常心智,得到神灵感召,灵魂脱离常态,神志不再清醒,才能作诗;除此,任何人都不能作诗或说出神示。诗人们作出华采诗篇,写出动人章句,就像你解说荷马一样,并非凭技艺,而是凭神意。[39]

作为抒情诗人的Ion,希腊陶罐上的诗人模样

Ion也是原子得失电子而形成的带电荷的基本粒子的状态

在这里,蜜蜂的飞舞之姿恰好与诗人迷狂的状态相合,并且这迷狂之言不是来自诗人自身,而是神借道诗人之口进行的言说。再回头来看,旭培里昂对蒂奥提玛那全神贯注的凝视,他的灵魂状态翩翩飞翔摇摆不止,这些似乎都意味着旭培里昂正在挣脱自身的桎梏,欲与蒂奥提玛的每一个举动融合。不止是蜜蜂,还有蝴蝶的喻指,内心也是这样因投入而变得轻盈。[40]与此相应,荷尔德林熟读的《斐德若》里,也提到过这种注视,它比《伊翁》篇还要更加详尽地谈到了神灵感召下的内心状态。当苏格拉底遵照一位抒情诗人的阐释,向斐德罗讲述爱的神圣时,他提到了“迷狂”。

迷狂在此处一反邪恶的意味,变成了一种传递上天的赐福的方式。这福祉便是通过眼睛探入天界之美。需要说明的是,这美并非人间的可见之象,简单的“看”并不能一得究竟,因而获得真正的美勿宁说是一种奇特的“感觉”,下文细微地描摹了一个长出翅翼的灵魂活动,可谓意出尘外、精彩绝伦:

[……]因为美发射出来的东西穿过他的眼睛在他的体内产生热量,他的灵魂的羽翼也因此而得到养育。受热以后,久经闭塞的羽翼又开始生长。羽冠胀大起来,从根部向外长,最后布满灵魂的胸脯,灵魂过去本来就是遍体长着羽毛的。在这个过程中,灵魂周身沸腾跳动,正如婴儿出齿时牙根感到又痒又疼,灵魂初生羽翼时也是这样。当灵魂凝视那少年的美貌时,它就接收到从那个美发生的一股流射——这就是我们为什么要说‘情欲之波’的原因——灵魂因此得到温暖和滋润,苦痛全消,感到非常快乐。[41]

在柏拉图的言说中,羽翼好比一种能力,可以带动可朽的灵魂向上飞升,从而达到天界一瞻真正的存在。不过一但观照到真正的美,羽翼便得到了生长。更为关键的是,“生翼”这痛苦与快乐交织的奇妙感受正是越向存在的标志。[42]灵魂于迷狂之视下发生的质变,在旭培里昂的雅典之行中得到了更加明晰的描述。古希腊的艺术、神话不仅仅是关于完整自然、存在的范本,而且成为他经历忘怀自我的重要时刻:“古雅典的美的幻影摄住我,宛若母亲的形象从死者的国度返回来。”[43] 神话在这里已不是幻象,而是诗性的存在。更为精微之处在于,美的体验并非羚羊挂角、不落痕迹,而是诞生于忘怀自我、自我消逝这一刹那的动态之中。这种从生命力的瞬间阻碍进入观瞻无限的状态就是18世纪流行的“崇高”经验。

关于崇高发生之时情感的细微动态,康德在《崇高的分析论》中从愉悦的性质方面对美和崇高进行了区分,并用“平静”和“激动”来区别二者。下面这段话细微地呈现了崇高发生瞬间的内在结构,以此和美的判断状态形成了鲜明的对比:

在大自然的崇高表象中内心感到激动;而在对大自然的美的审美判断中内心是处于平静的静观中。这种激动可以(尤其是在开始的时候)比之于那种震动、即对同一客体的快速交替的排斥和吸引。(§27)[44]

愉悦是一种单纯、单一的感情,而崇高中的愉悦则交织在复杂的感情之中,是消极的愉快。崇高的情感“是一种仅仅间接产生的愉快,因而它是通过对生命力的瞬间阻碍、及紧跟而来的生命力的更为强烈的涌流之感而产生的。”[45] 质而言之,激起崇高情感的对象突破了人有限的感性形式,因而没有任何一种感性形式可以囊括崇高,只有统摄一切的理性理念才能对应它。值得注意的是,这并不意味着崇高发生的时候不存在任何感性表现了。恰恰相反,这种不相适合反倒激发出了感性上的另一种表现,也就是激起对超感官的使命的情感,产生了对理念的敬重。因此,由感性的不适应产生的不愉快,实际上与理性的理念协调一致,因而也是合目的性的,同时又属于一种愉快感。[46]

不难看出,《斐德若》中灵魂生翼时的情感冲突和康德关于崇高发生时情感变动的微观结构十分相似,两者都经历着自我意识的受阻中断,却因此而别开生面。实际上,美学上的柏拉图主义、甚至以柏拉图改造康德美学正是荷尔德林于1790年代中期思考的特质所在。1794年10月,荷尔德林从瓦尔特斯豪森的卡尔布(Kalb)家致信诺伊弗,清晰地讲述了《旭培里昂》的创作构想,并且提到一篇美学文章,试图评论柏拉图的《斐德若》,其中包含了康德对美和崇高的分析:

[……]我一直觉得,对从青年到人的本质、从激情到理性、从想象的王国到真理与自由的国度的这一巨大的跨越值得做如此漫长的探究。[……]我或许可以给你寄一篇关于审美理念的文章;因为可以把它当作是对柏拉图的《斐德若》的一篇评论[……]从根本上来讲,这篇文章应该包含对美和崇高的分析,根据这一分析来简化康德的分析并在另一方面使他的分析更为丰富[……][47]

此后这篇审美理念的文章不见下文。不过,就旭培里昂忘怀自我的美感体验而言,实质上暗含着从崇高向美过渡时自我意识转化的奥秘。创作《旭培里昂》的同时,荷尔德林在理论名篇《初断与存在》(“Urteil und Sein”,1794/95)这则短章中已展露出这一致思,隐含着荷尔德林取径费希特关于存在与自我意识的先后秩序的一次交锋。太一、美在此被称为“存在”,指主体与客体全然合一而不可分离的状态。在此,荷尔德林吸收了雅各比的存在概念[48],将其作为一种反费希特式的意识起源,并由此开辟了自身的美学路径。前文亨利希所称的统一哲学便因之而来。费希特以“绝对自我”代表自我认识中既有的主客合一模型,以此弥合康德哲学中判断活动与客体分离的界限。然而荷尔德林认为自我意识到自身之时已经历过一次“反思”,这是原初统一首次分裂为主体与客体即所谓初断的例证。真正的合一发生在判断之前,也就是“智性直观”(intellectuale Anschauung)之中。这个德意志观念论传统里言人人殊的概念溢出了本文范围,此处暂不详述。后来他还在1800年左右的《论诗歌类型的区别》(“Über den Unterschied der Dichtarten”)、《诗之精神的行进方式》(“Über die Verfahrungsweise des poetischen Geistes”)等理论文章中屡次提及,认为肃剧诗是智性直观的隐喻。[49]

特别是《俄狄浦斯注释》(“Anmerkungen zum Ödipus”, 1803)一文分析了肃剧主人公通过全然忘怀自身的方式,在无限分解中净化自身,从而与诸神和自然无限合一。[50] 也就是说,要从判断造成的二分世界里重归于绝对统一,就要逆行于自我意识这一初断。谢林在同时期的《先验唯心论体系》中清晰地表明了这一观点。他指出,自我通过智性直观在有意识与无意识之间变化,从而使理智完全摆脱自身,解决了先验哲学的全部亦是最高的问题,即填补了认识与现象事物之间的鸿沟。[51] 随后他对崇高发生时自我变化的结构进行了相似的分析,那便是在直观活动中不由自主地消除自己,一种“难免使自我处于自相斗争的境地”,只有达到和谐的美感直观才会结束。回到小说中,旭培里昂引用赫拉克利特的箴言概括了这一途径,亦显露出荷氏思考的渊源:在自身中与本己相异的太一(εν διαφερον εαυτῳ, das Eine in sich selber unterschiedne)[52]。换句话说,唯有人出离自身意识亦即在感知判断消亡的情形下才是进入太一的途径。

如此,荷尔德林通过旭培里昂开拓出了一条从自我内在走向神的道路,这在早期那首《自由赞歌》(“Hymne an die Freiheit”,1793第二稿)的“英雄轨道”中已见端倪,旭培里昂指称太阳神:“[……]当她的头颅偏向发白的星辰,/旭培里昂在英雄轨道上熠熠生辉”[53]。从构词上看,“Hyperion”对应希腊文“Ὑπερίων”,由“ὑπὲρ”和分词后缀“ἰών”构成,是至上之意。[54]它出自赫西俄德《神谱》的提坦世家,是太阳神赫利俄斯(Ἥλιος, Hēlios)的父亲,意思是“在上面、在高处”,“高处的行进”[55]。进一步而言,旭日在空中渐升的形象呼应着人超越自身从而上行的灵魂形态。

驾驶战车的太阳神,公元前四世纪浮雕,来自特洛伊雅典娜神庙

三、超逸的爱若斯:诗人作为神圣的中保

旭培里昂作为从人到神的转化与太阳神的意味表里相关。不过,真正意义上的转化是借“爱欲”力量而实现的。荷尔德林思考爱与存在的根本依据就是柏拉图的《会饮》。这不仅因为荷尔德林以《会饮》中苏格拉底的老师蒂奥提玛作为主人公的恋人,而且从根本上来说,旭培里昂正是《会饮》中那位追寻生育不朽之美、在人与神之间不息转化的精灵爱若斯(Eros)。

提到爱若斯,现代语言和文学很容易把它想象为“情欲”。海德格尔在《论真理的本质:柏拉图的洞喻和〈泰阿泰德〉》中谈到作为力求存在的爱欲时,就感叹德语中爱(Liebe)这个词语对古希腊爱若斯意义的误导。[56]为了确切地理解荷尔德林承袭的古希腊传统,我们不妨先作一番回顾,探寻爱若斯的踪迹,由此去看神话经过他的阐释有着什么联系和变化。

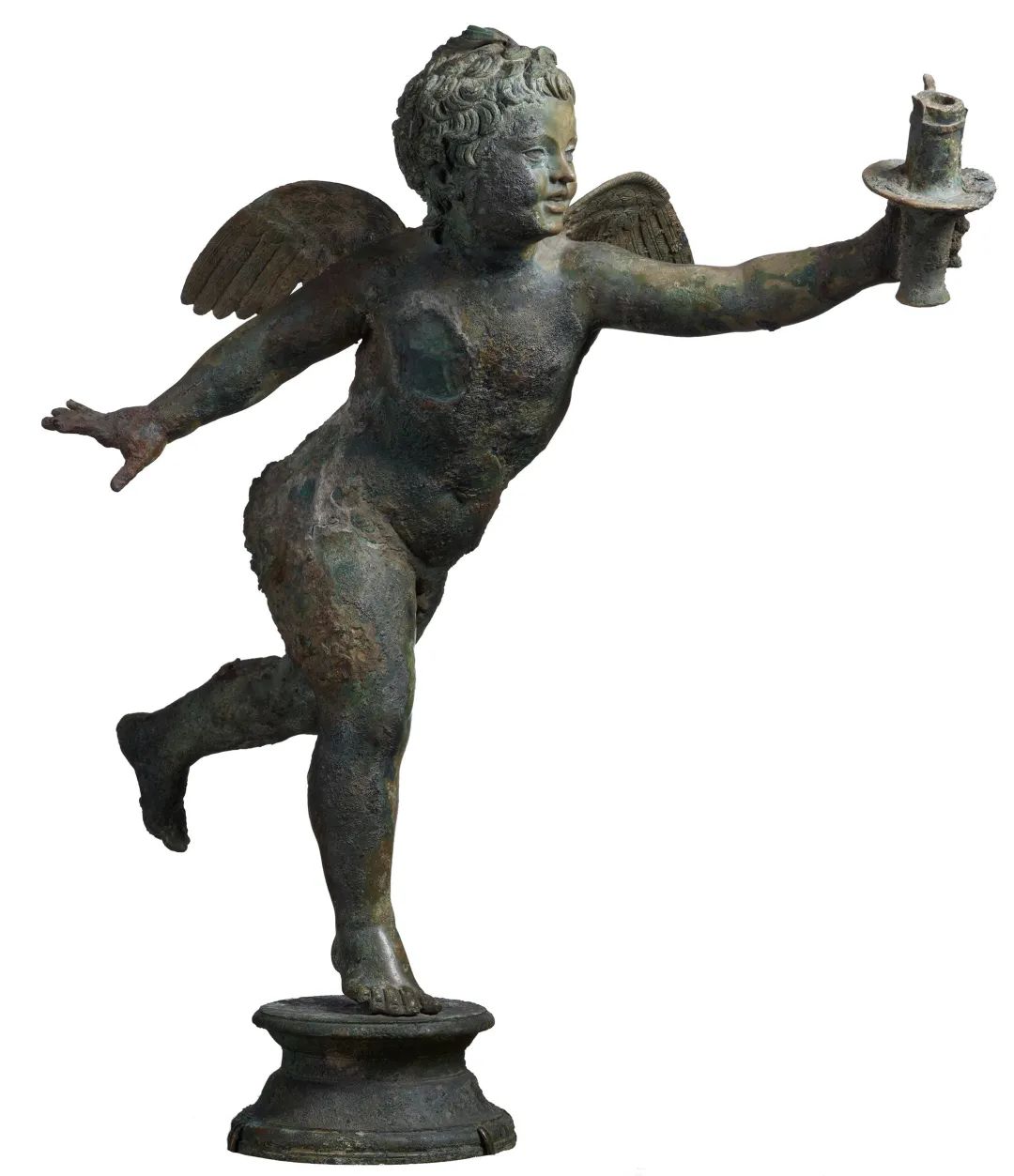

上溯到古希腊宇宙起源的诸种叙事来看,爱若斯出身不凡,他是赫西俄德、俄耳甫斯诗教传统中推动万物繁衍的创世力量。赫西俄德《神谱》里爱若斯出现在“最初的神”行列,是与混沌、大地同时产生的神。[57]与赫西俄德的宇宙起源叙事相类似,公元前441年阿里斯托芬在《鸟》中借鸟的口吻戏仿了宇宙生成的过程,对爱若斯的描述可谓石破天惊:从一个风带来的卵中跳出,生着金翼,充满爱欲。在公元2世纪的俄耳甫斯教祷歌中,第58首也刻画出了爱若斯带着翅翼的形象:“我呼唤那伟大纯净、迷人温柔的爱若斯/强大弓箭手,带翅追火者,灵机冲动/他与不死的神族和会死的凡人们嬉戏[……]”值得注意的是,这里的爱若斯除了带着翅翼以外,还是一位“弓箭手”“追火者”。这些形象和太阳神一样,“是宇宙和天空之神。在仪式中,爱若斯往往被刻于磁石,立于天上,手握火炬”[58]。如此,我们大致揭开了爱若斯的面纱:身着羽翼旋风而行,或引弓射箭或擎托火炬。

希腊化时期手持火炬的爱若斯青铜雕塑,藏于纽约摩根图书馆博物馆

这些形象到底有哪些意味深长的表征?这个问题关涉着从古希腊宇宙起源到人类生命观念的复杂演绎发展,这已经溢出了本文的篇幅。至少可以肯定,诸种神谱透露了爱若斯在创世中的化育职能。从风卵的叙事来看,风孕育宇宙天地,而掌握这宇宙生成之风的则是爱若斯。研究者多称卵为单性繁衍,爱若斯破壳而出导致了卵的分裂,也就是说,从最初的完整产生出了差异。俄耳甫斯教祷歌称“往返于生成者和孕生者之间的状态”是一种双重天性,意味着从统一到差异,再从差异回到统一。[59]谈到爱若斯在差异和统一之间的状态,也许没有人比《会饮》里苏格拉底的老师蒂奥提玛更细致入微了。[60]

《会饮》是阿波罗洛斯转述阿里斯托德莫斯在阿伽通家里众人关于爱若斯的讲辞。苏格拉底并不像其他人那样自铸伟辞,而是借助回忆,再现了他和来自曼提尼亚的女祭司蒂奥提玛(Diotima)之间的对话。实际上正是这位来自雅典异邦的女性教导了年轻的苏格拉底何为真正的爱欲。蒂奥提玛纠正了通常意义上爱若斯作为神的认识。既然爱欲是爱者而非被爱者,因而爱若斯本身就不完美而有欠缺。具体来说,爱若斯是波若斯(丰盈,Πόρος)和珀尼阿(贫乏,Πενία)所生之子,因而爱若斯的天性既不贫也不富,总是处于智慧与不明事理之间。从这个意义上来说,爱若斯不完全属于神,而是介于人和神之间的精灵(δαίμων),将两者连成一气。[61]这种连结带着生成、化归于一体的意味。[62]

实际上,荷尔德林对柏拉图爱若斯的理解早在《旭培里昂的青年时代》这一稿中就显山露水了。《斐德若》和《会饮》中爱欲塑造灵魂的精义在此凝结为生命运转的规律:

当我们的灵魂自身从上天自由的飞翔中跌落,从太一俯冲向地,当丰盈和贫乏结合,这就是爱。就在这一天,阿芙洛狄特诞生。当美的世界向我们开启之时,对我们来说贫乏的生命就开始了。[63]

生命经历了从太一到分裂的变迁,因而复归于太一的历程就深嵌于从贫乏到丰盈这个反方向的转化。《会饮》的美在此是心灵与万有合一的状态;而蒂奥提玛所言的爱若斯化作了内在心灵从分裂走向统一的生生不息之方式,贫乏与丰盈内在而具象地体现为自我中心和万有合一这两种灵魂层次。回顾前文,无论是“离心的轨道”还是“出离自我的迷狂”,皆符合爱若斯的转化轨迹。需要指出的是,荷尔德林也像苏格拉底那样,赋予小说的蒂奥提玛以教诲者的地位。正如荷尔德林文集的资深编辑阿道夫·贝克(Adolf Beck)所言,她在遗训里以自然的祭司对旭培里昂寄予厚望。旭培里昂在小说结尾召唤自然万物相连结为统一的整体也确实带着这种气质。阿道夫·贝克一言以蔽之,旭培里昂这位神圣自然的祭司和召唤者,就是荷尔德林,就是诗人。[64]

诗人作为神和人之间的“中保”、“至高者的祭司”是18世纪末到19世纪初德意志浪漫派的观念。与荷尔德林同时代的施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)写于1799年的《论宗教》(Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern)对这一中保的来由做了颇为详尽的阐明,成为这一观念的代表。[65]概而言之,这样的人具有内化和外显的能力,用图像和字句传达他灵魂完满状态时的印象,以便从保存的字句和图像中重新获得完满的感受。诗人之所以被称为至高者的祭司,是因为他把上天的和永恒的东西下传于有限的人,唤醒人性中沉睡的灵魂种子。荷尔德林在写于1799年底的《犹如在节日里……》(“Wie Wenn am Feiertage….”)一诗行28—36中也讲述了诗人作为中保的职责,并且提到了火的意象:“如同火辉耀在那人眼里/当他起草崇高的;在诗人/灵魂里现也有火为世界的征兆、/世上的作为重点燃。/先前发生、却几未感到的,/此时才开启,/微笑着以奴仆形象为我们/耕耘田亩的,被人们认识,/他们活生生的,众神的威力”。[66]

德累斯顿艺术学院屋顶的爱若斯雕塑,图片来自Getty Image

与此相应,荷尔德林在同年夏从洪堡写给苏泽特的信中描述了火的意象。那是一段接通神性的感受,手攥圣火的是黄金时代的伟人,他们燃烧朽木,让一切腐物转化成冲天的火焰与上天接通。[67]那么,圣火意味着什么,手握圣火的人又是谁?这与荷尔德林对酒神崇拜的宗教秘仪研究分不开。《犹如在节日里……》的手稿中就有他对欧里庇德斯《酒神的伴侣》的部分翻译。[68]由于酒神诞生于宙斯的霹雳之中,因而火炬在狄俄尼索斯的祭拜仪式中意义非凡,通常就是他显现的标志。曼弗雷德·弗兰克在重构18世纪末的神话想象时指出,浪漫主义的神话学将古希腊神话与犹太—基督教神话融糅在一起,火光、火炬不仅指向狄俄尼索斯,也包括后来的耶稣基督。他分析了荷尔德林在后期《面包与葡萄酒》(“Brot und Wein”)一诗中的用意,通过题目上的两个意象将基督和狄俄尼索斯等同了起来。荷尔德林对酒神的崇拜如此醉心,也在于酒神崇拜促成精神共同体的作用。这启示了荷尔德林从共同的灵魂中去内在地认识宗教的方式。《诗之精神的行进方式》的开篇就提到共同的灵魂状态,是所有人共有而又为每个人独具的。[69]如此可以说,火的意味从自然意象过渡到神话之后,进而指向精神的完满状态。回到致苏泽特的那封信中,他称之为“灵魂之火”,是指人与人在爱中灵魂联结为一体,通往自由和内在的无限。那时耶拿的激进民主派友人穆尔贝克(Muhrbeck)到访,谈到法军在意大利再度被击退之后,荷尔德林并未对政治理想的失意表示激愤。他自问:如何去弥补这个世界?与万物亲密联结的天性、使一切活泼而隽永的合一正是这个时代最珍贵的东西。

不过,作为中保的诗人与神相晤之时是危险的。正如布朗肖的解释,诗人仿佛接通了最强大的力量,有灼伤的可能,因而他以平息危险为己任,于内在深处的寂静中接纳它,从而让语言从中诞生,下传到大地人间。[70]这种寂静状态正如荷尔德林在《莱茵河》中对苏格拉底的描述。《会饮》中的这位智者自始至终保持清醒,唯有他可以永久地留驻于至高之中。[71]与此相应,《犹如在节日里……》的一阙,荷尔德林定格了诗人作为中保的崇高形象,他是“清心”“赤子般”(136)的。沃尔夫冈·宾德尔(Wolfgang Binder)认为,这确实重现了旭培里昂的生活准则:“像艺术家那样保持自身的纯洁”,如此诗人才能成为在尘世与神圣之间的中介者。[72]此外,在小说之后的《恩培多克勒之死》(Der Tod des Empedokles,1798—1799)这个几易其稿而未竟的肃剧中,荷尔德林进一步赋予肃剧诗人呈现纯然生命生成规律的使命。《恩培多克勒的缘本》(“Grund zum Empedokles”)这篇理论文章尤为精微地探究了生命在主体、有机化与普遍、无限的原初统一这两种对立之中的交融瞬间。[73]诗人恩培多克勒更为极端地克服了自身走向客体,从而超越了人的认识与行动的局限。

从诗人作为中保的赤子状态出发,旭培里昂之名除了上文所揭示的太阳神在高处行进的形象意味,还对应着更为深邃的精神转化奥秘。德国学界对应希腊语的构成、神话形象和荷尔德林小说的哲学观念,把“Hyperion”对译为德语“über-gehen”,直译作“在上面渡过”[74]。也有学者从荷尔德林与柏拉图《伊翁》诗歌观念的相应出发,把“Hyperion”解作“über Ion”,释为超越、转化[75]。根据荷尔德林的写作雄心来说,旭培里昂内在而精细地呈现了爱若斯神话的灵魂转化规律,开普勒行星运行定律“离心的轨道”为其化用。笔者以“超逸”一词来对应这一出离自我意识中心从而与万有合一的上升的灵魂样貌。《说文解字》训超,跳也,是越过之意。逸,失也,亡逸乃其本义,常引申为超脱、放纵,而段玉裁之注引申其为逸游、暇逸。[76]超逸一词早见于何晏注《论语·微子》篇,用来解释隐士,“逸民者,节行超逸也”[77]。除了用以形容超脱于世、节制言行之外,超逸、逸气还逐渐成为了一种品评书画的美学观念,表现遗世脱俗、不累于物的快适。[78]从隐逸之意来看,这也符合荷尔德林书名的后半部分——“希腊隐士”的孤诣苦心。

本文发表于2020年第4期《文艺理论研究》,

发表时有删节。

图宾根内卡河边塔楼上的近似半圆形小屋(1807年起直至逝世)和墓园的荷尔德林墓。李莎摄于2017年5月末

参考文献

(向上滑动阅览)

作者简介

李莎,北京师范大学文学院副教授,文艺学研究中心研究员。北师大文学院与美国西北大学德语系(2014—2016,Evanston, IL)联合培养博士。曾受邀参访马克斯·韦伯基金会-德国驻巴黎艺术史研究中心春季研学项目(DFK-Paris, 2017,2019)。研究兴趣是早期浪漫主义诗学与艺术、与之相关的观念论美学以及20世纪中西文艺理论的交会。近年在《文学评论》、《文艺理论研究》、《外国美学》、《中国文学研究》、《中国文学批评》等期刊发表论文多篇,并有译文若干。