黄燎宇 | 《魔山》,一部载入史册的疗养院小说

本文原题为《一部载入史册的疗养院小说——从<魔山>看历史书记官托马斯·曼》,原载于《同济大学学报》(社会科学版)2018年第2期。本次推送的是作者最新修订版,感谢作者黄燎宇老师的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:在欧洲风靡近百年的肺病疗养院也许是人类最荒诞的医学发明之一,长篇小说《魔山》则为肺病疗养院留下一幅耐人寻味的文学素描。小说不仅记录了疗养院生活的方方面面,堪称一部疗养院大全,而且对袖珍痰盂、X光体检、心理分析这类医学领域的新生事物也进行了饶有兴味、别具一格的描写。托马斯·曼通过语言创造记录历史、反思历史、批判历史,实现了科学、历史、文学的三合一。

关键词:《魔山》,疗养院小说,袖珍痰盂、X光体检、心理分析

《魔山》是一部伟大的小说。伟大的小说都以朦胧性、多义性、复杂性为特征。《魔山》特别耐读,耐看,可谓横看成岭侧成峰。托马斯·曼笔下这座魔山,跟苏轼笔下的庐山一样魅力无穷,变化多端。它有许多的“岭”可以看,有许多的“峰”可以看。譬如,你可以把它当情感小说来读,看看陷入情感漩涡之中的人是如何地滑稽、如何地迷茫;你可以把它当哲理小说来读,看看它如何表现爱情、疾病、死亡这类永恒话题;你可以把它当时间小说来读,并由此去研究它和爱因斯坦(相对论)、柏格森(《时间与自由意志》)、海德格尔(《存在与时间》)以及普鲁斯特的时间观有何关联(他的不朽著作就叫《寻找失去的时间》,中译本的标题为《追忆似水年华》);你可以把它当作成长小说或者修养小说或者是反成长、反修养小说来读,看它在何种意义上继承或者偏离了这一充满德意志特色的文学传统;你还可以把它当作童话和神话来读,看看古老的童话幽灵、神话幽灵如何在达沃斯的山巅徘徊;你还可以去《魔山》里面研究和欣赏小说的自反特征或者实验特征,看看托马斯·曼如何敞开自己的写作作坊搞写作,看他如何一边写作一边反思其写作;最后,我们还可以听从托马斯·曼本人的建议,把《魔山》纳入西方神话的宏大叙事,让汉斯·卡斯托普跟帕西法尔等探秘英雄比肩而立。

阅读《魔山》,也许还应不忘初心,把它当疗养院小说来读。我们知道,小说的故事发生在瑞士达沃斯的一家肺病疗养院,小说的主人公是一个来自德国汉堡的年轻人,他到肺病疗养院看望表兄,原本计划逗留三周,最后呆了整整七年。创作这部小说的灵感,则来自托马斯·曼本人在达沃斯的亲身经历。为疗养院勾勒一幅文学素描,这的确是托马斯·曼的初心。同样重要的是,《魔山》的疗养院素描一直是其接受史上最精彩的一章。当初,《魔山》甫一问世就在医学界引起轩然大波。不仅是达沃斯的疗养院和医生,整个德语国家的医学界都有了连锁反应。有拍手称快的,更有义愤填膺的。有的批评者直接在《德国医学周刊》和《德国内医机关报》等专业期刊撰文批驳,托马斯·曼本人则在《德国医学周刊》进行了回应。许多肺病疗养院还禁止病人阅读《魔山》。为托马斯·曼的夫人做过治疗的主治医生弗里德里希·耶森教授的同事尤其义愤填膺,力劝耶森教授起诉托马斯·曼,因为小说中的疗养院院长一望而知是以他为原型。为了消除《魔山》给本地疗养院造成的名誉损害,达沃斯旅游局专门委托擅于写脍炙人口的儿童文学作品的埃里希·凯斯特纳写一本能抵消其影响的小说。如今,无论在达沃斯还是在医学界,《魔山》的幽灵依然在徘徊。有以下德文维基词条为证:

词条“达沃斯”(Davos)在文化栏目列举了三位艺术家,托马斯·曼和《魔山》排在首位,同时注明了小说描写的疗养院的原型当初是什么名称,今天是什么名称;词条的本地名人栏目列举了六位科学家,其中四位是肺病医疗专家,一位是心理分析医师。肺病治疗和精神分析都是《魔山》探讨的话题。对于德语国家的许多文化人而言,达沃斯的代名词不是世界经济论坛,而是《魔山》。

写得洋洋洒洒的“肺结核”(Tuberkulose)词条下设十六个栏目。其中一栏题为“艺术中的肺结核”,列举了欧美国家描绘肺结核病的经典艺术作品。《魔山》不仅赫然在列,而且注明这是“最有名的例子之一”。

词条“肺病疗养院”(Lungenheilstätte)在“位置和意义”栏目中写道:“由恩斯特·封·莱登组建的德国肺病疗养院中央联合会使肺结核的死亡率明显降低。卡尔·多尔诺和亚历山大·斯宾格勒研究了气候和超紫外线的治疗价值。高山疗养院蔚然成风。小说《魔山》和电影《魔山》(1982)给肺病疗养院勾勒了一幅扭曲的(“美的”)画面”。多尔诺(1865-1942)是射线气候学的创始人,斯宾格勒(1827-1901)是医生和达沃斯肺病疗养院的创始人。俩人都位列上述的达沃斯词条中的科学家栏目。

词条“袖珍痰盂”(Blauer Heinrich / Spucknapf)下设五个栏目,其中一栏名为“托马斯·曼小说《魔山》中的蓝衣亨利”。该栏目言简意赅,首先介绍“托马斯·曼的《魔山》使蓝衣亨利在文学界名声大噪”,随后从小说中摘录了相关片段以飨读者。

《魔山》为何让医学界和达沃斯方面反应如此强烈?或者说,《魔山》对疗养院和肺病治疗的描写到底真实不真实?这是关键问题,但说法不一。当事人和当事方的回答是否定的,上述的维基词条也给出了否定答案。但是,肯定《魔山》的声音也很响亮,也很权威。《魔山》刚一问世,英国《泰晤士报文学增刊》就称之为“一篇具有德式缜密和长度的疗养院生活研究报告”。托马斯·曼本人也信心满满,说《魔山》是一曲“天鹅绝唱”,因为小说把一战之前富家子弟在肺病疗养院那种醉生梦死的生活方式写得淋漓尽致。生物气象学创始人、联邦德国功勋十字勋章和功勋大十字勋章得主瓦尔特·阿麦隆说:“托马斯·曼对疗养院环境的描写十分准确。医生们对他的攻击毫无道理。”肺结核治疗专家、担任过达沃斯肺病疗养院主治医师的克里斯蒂安·菲尔绍教授仔细研读了《魔山》,最后总结道:“《魔山》对疗养院氛围的描写即便带有几分恶意,也十分可靠,它可以让病人和医生反躬自省。”

面对这众说纷纭,我们有必要简述一下作为疗养院小说的《魔山》都写了些什么。

首先,小说忠实地描写了肺病疗养院的地理位置,还有房屋的外观、结构以及周边环境。在《魔山》时代,达沃斯大约有20家肺病疗养院,而《魔山》所描绘的疗养院草图,几乎适用于其中任何一家。其忠实程度经得起历史照片的检验。

其次,小说完整细致地记录了疗养院普通病人的生活内容和日程安排,其中包括每日的体检、治疗(包括辅助治疗手段)、查房、餐饮、作息、社交、休闲活动,等等。描写餐饮的文字经得起维基词条的比对(譬如,“德特魏勒/ Dettweiler”词条列举了位于德国陶努斯山区法尔肯施泰因疗养院1903年的一张餐饮日程表)。我们还可以看到疗养院如何举办节庆活动和周期性的科普讲座、音乐会、集体郊游,等等。小说对卧床不起乃至病入膏肓的病人的生活也有细致的描绘,其中包括临终关怀和殡葬细节。

“德特魏勒/ Dettweiler”维基百科词条列举的餐饮日程表

再者,当时通行的肺结核病的诊断、治疗和预防手段在此几乎悉数上场,如X光透视、新鲜空气卧疗法、袖珍痰盂、叩诊、气胸手术、加夫基指数,以及包括望诊、触诊、叩诊、听诊在内的整个一整套肺病诊断方法,等等。相关的描写可以经受与历史图片和文字的比对。

第四,小说刻画了疗养院的医患关系、人际关系以及病人的常见心态。所谓医患关系,既包括院方和病人的金钱关系(读者可以看见详细的收费账单),也包括院方对病人的日常管理。严格督促的医生和寻欢作乐的病人之间有时会出现一种类似猫与鼠的关系。

最后,小说反映了达沃斯作为疗养胜地的繁荣和辉煌。《魔山》不仅人物形象众多,其人物构成也高度地国际化。这个高度国际化的疗养客人群,不仅引发人们对民族性的思考,而且折射出作为疗养圣地的达沃斯的繁荣和辉煌。尽管达沃斯1889年才出现第一家肺病疗养院,但它凭借得天独厚的自然条件很快发展成为欧洲的肺病疗养胜地。1912年,当托马斯·曼来到达沃斯的时候,这个仅有10,000名本地居民的小镇,已吸引来自世界各地的30,000名疗养客(其中有 10,000个德国人,7500个瑞士人,3200个俄罗斯人,2000个英国人,6000个来自其他国家的人)。

总之,诸多的事实和数据表明,《魔山》对疗养院的描写是绝对忠实可靠的。既然如此,这部小说为何令医学界尤其是达沃斯方面感到委屈、冤枉、愤怒?表面看来,这是《魔山》的文风惹的祸。整部小说无论写什么都充满冷嘲热讽,对疗养院自然是不留情面,甚至进行了全方位的攻击和批判,包括院方和医生最珍惜的东西:医术,医德,还有疗养院的风气。阅读《魔山》,我们可以发现:第一,肺病在肺病疗养院基本治不好,这里的病人十有八九是站着进来、躺着出去;第二,这里的病人普遍吊儿郎当、贪图享受,仿佛来到此地不是为了治病,而是为了消遣,饱暖思淫欲者不在少数;第三,院方总是想方设法吸纳病人、留住病人,对于院长贝伦斯,好的病人就是安心留在疗养院的病人,很明显,院方把经济利益放在第一位。后来托马斯·曼在一篇自传性文字中还直言疗养院“专宰富人”。这样的疗养院,是不是很成问题?毫无疑问,为了医学,为了疗养院,为了达沃斯,必须对托马斯·曼及其《魔山》进行反驳。然而,无论医学界如何对《魔山》进行批驳,事关疗养院声誉的核心问题——肺病治愈率——却是说不清楚的。那是一笔天大的糊涂账,而且还怪不着谁。因为,肺病疗养院的发明和存在,本身就是一场误会,那是身处历史困境中的人类不得已而为之的结果。

此话怎讲?

肺病疗养院是诞生于19世纪中叶的一项医学发明。彼时的欧洲,几乎人人都是结核病菌的携带者,可谓十病九痨。更为糟糕的是,人们对它束手无策。肺结核死亡率在各种疾病中间位列第一。肺结核治疗成为医学的首要难题。在此背景下,肺病疗养院应运而生。1854年,德国医生赫尔曼·布雷默在西里西亚山区的一个叫戈伯斯多夫的小村庄建造了第一座高山肺病疗养院。建立高山肺病疗养院,是基于这样一种理念:只要肺结核病人持续呼吸新鲜空气,接受紫外线的照射,同时加强营养,过着有规律的生活,结核病就会逐渐治愈。据说,肺病疗养院虽然是布雷默的首创,其始作俑者却是大名鼎鼎的博物学家亚历山大·冯·洪堡。周游过世界的洪堡告诉他,山区里从未见过结核病人。当布雷默的建院计划受到官方阻拦时,洪堡还出面为其扫除障碍。布雷默的疗养院很快就成为典范,欧美各国竞相效仿。1882年罗伯特·科赫发现结核杆菌,随后防疫成为建设肺病疗养院的一个明确目标,远离城市和乡村成为选址的必要前提。在此前提下,人烟稀少的海边和平原地区也有肺病疗养院出现。但是,无论肺病疗养院位于何方,其硬件设施和管理体系都大同小异,所以,肺病疗养院的门槛费用都不低,令一般人难以承受,由此,疗养客们不可避免地带上了阶级属性。他们全都属于中产阶级乃至富贵阶层。

20世纪中叶,随着链霉素等杀菌化学药物的出现,肺结核病才得到有效遏制,世界各地的肺病疗养院随之相继停业。回顾肺病疗养院的百年历史,人们不禁唏嘘再三。因为,在这一百年里,肺病疗养院基本“靠天治病”,因为没有任何有效对付结核杆菌的药品,疗养院的治疗效果可谓天知地知(中文把这个来自欧洲的发明称为“肺病疗养院”而非“肺病治疗中心”,真可谓传神翻译)。但这并不妨碍有产阶级往疗养院大把投钱,有的也许能顺便享受一把。就是说,肺病疗养院这一源于欧洲的医学发明,也许是人类最荒诞的发明之一,是一笔巨大的糊涂账。

1912年春,因被诊断出早期肺结核,托马斯·曼的妻子卡佳住进了达沃斯的“森林疗养院”。春夏之交,托马斯·曼前去探望。其间他因为一场小感冒被查出肺上有阴影,疗养院医生建议他先呆上半年。经过一番思想斗争,三周之后他果断离开了达沃斯——汉斯·卡斯托普没有做到的事情他做到了。疗养院的生活方式和独特氛围深深吸引着他,撰写小说的欲望油然而生。七十年后,一位肺结核专家仔细研究了卡佳·曼昔日在达沃斯的疗养院拍的三张X光,同时找一位当事医师了解诊断报告内容,最后发现卡佳·曼的所谓早期肺结核属于“过度预防性的诊断”。直白地说,就是误诊!卡佳在回首往事的时候也说:“假如我们没有能力去疗养院逗留,我可能自动痊愈,谁知道。你有钱就让你去达沃斯或者阿罗沙。”(《我不曾写过的回忆录》)

没有疗养院这笔糊涂账,哪来《魔山》?历史之不幸,诗家之大幸。

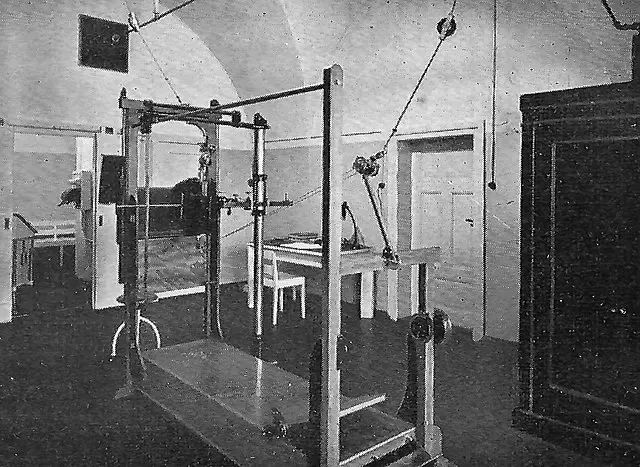

1927年建于马格德堡的一间放射室

《魔山》在发表之初就在医学界引起震动,现在已是时过境迁近百年,我们依然感觉余震犹在。前述的维基词条就是明证。《魔山》产生如此效果,这一方面要归功于托马斯·曼的对实证知识的敬重和一丝不苟的学风,另一方面则要归功于他的奇思妙想和语言创造。就是说,我们不仅要关心《魔山》写了什么,我们更关心它怎么写。这后一个问题需要用实例说明。下面我们就通过知识问答的方式引出三个文本实例,看看《魔山》如何对医学领域的新生事物做出反应,看看托马斯·曼如何进行语言创造。

第一,谁是“蓝衣亨利”?

众所周知,德语文学中有一个叫“绿衣亨利”的文学形象。他是瑞士作家戈特弗里德·凯勒的同名小说的主人公。他叫“绿衣亨利”,是因为他的衣服用父亲的绿色制服改制而成。《绿衣亨利》是德语文学中的诗意现实主义的代表作,也是德语文学的经典作品。绿衣亨利的德文是Der grüne Heinrich,我们的翻译大家田德望先生恰如其分地将其译为绿衣亨利。

托马斯·曼的《魔山》里面出现了一个“蓝衣亨利”,德文叫Der blaue Heinrich。他是谁?谁也不是。这个“蓝衣亨利”不是人,而是物,是一件神秘之物。它在小说开篇即第一章第一节中就已露面,而且一露面就带着几分神秘。事情发生在约阿希姆·齐姆森和汉斯·卡斯托普从火车站前往疗养院的路上。约阿希姆谈到自己的身体状况时说了一句“可是我还咳痰”(8),说着就掏出一件东西给表弟看,

这东西只掏出一半,又被塞回去了:原来是一只扁平的椭圆形蓝色玻璃瓶,带金属盖。“这东西我们山上的多数人都有,”他道,“我们给它取了个名字,一个绰号,很好玩。”(18)

这个好玩的绰号是什么呢?叙事者一直秘而不宣。到了题为“当然,是个女的”的第三章第七节的结尾,叙事者才借施托尔太太之口揭开了谜底。在布鲁门科尔博士起身走出餐厅后,施托尔太太点评道:“他又去找蓝衣亨利说话了”(120)。这话使汉斯·卡斯托普产生了强烈反应:

“蓝衣亨利”,如此怪诞的说法,她居然脱口而出,无知又无畏。她说话的时候,卡斯托普既哑然失笑,又不寒而栗(120)。

本来,这里描述的是一件很平常的事情:一个讲文明的肺结核病人带着袖珍玻璃痰盂出门去吐痰。汉斯·卡斯托普的内心受到震动,原因有三:第一,这袖珍痰盂名为“蓝衣亨利”;第二,“蓝衣亨利”被拟人化;第三,为肺结核病人准备的袖珍痰盂是疾病乃至死亡的象征,布鲁门科尔博士也已病入膏肓。因此,当布鲁门科尔博士的吐痰动作被幻化为与蓝衣人的诡异对话的时候,怪诞效果便油然而生。

所谓怪诞,就是拿疾病和死亡开玩笑,相当于黑色幽默。这让原本对疾病和死亡怀有敬畏之心的汉斯·卡斯托普难以接受。所以,每次听道施托尔夫人说“蓝衣亨利”的时候,他都不免心惊肉跳(224-225)。

从前面的维基词条我们已经看到,“蓝衣亨利”并非托马斯·曼的文学虚构,而是一项医学发明。其发明者是德国肺病专科医生彼得·德特魏勒。他原本是布雷默肺病疗养院的病人和助手,后来他在1876年另起炉灶,在陶努斯山区的法尔肯施泰因成立了一家疗养院。在罗伯特·科赫发现结核杆菌不久,德特魏勒就发明了旨在防止肺结核传染的袖珍玻璃痰盂,其正式名称为“咳嗽病人专用袖珍玻璃瓶”。这是一个椭圆形的扁平玻璃瓶,上方有一个银质翻盖,翻盖下面是一个银质的喇叭口,瓶底有一个可旋拧的底盖。鉴于瓶中内容不雅观,瓶身被设计为蓝色玻璃。1889年,德特魏勒在威斯巴登举行的内科医学大会上公开展示他的发明。德特魏勒认为,要求咳嗽病人使用这一简单而廉价的用具是一项“神圣的义务”。他的呼吁得到普遍的响应,他的发明得到德意志第二帝国专利局的批准(专利号为51691),并投入批量生产。产品单价为1马克50芬尼(约合9欧元)。根据《防止传染法》,达沃斯自1900年3月15日起要求肺病病人必须随身携带袖珍痰盂。

“蓝衣亨利”

第二,我们在哪里可以看见自己的坟墓?

这个问题的答案是:在医院的放射科。提出这一问题,是为了讨论《魔山》描写的拍X光片病人的心理反应。相关的描写出现在小说的第五章第二节。该章节题为“我的上帝,我看见了!”这是一个不朽的篇章。

X光片属于现代医疗的基本配置,我们早就习以为常。今天,不用说病人,即便是健康人也可能年年体检,年年拍片。如果问拍片有什么感受,我们一般只关心两点:一是检查结果,二是检查过程中的辐射。可是,在《魔山》时代,拍X光片还是一大新生事物。众所周知,X射线1895年才被时任德国维尔茨堡大学校长兼物理所所长的威廉·康拉德·伦琴发的,所以它又名伦琴射线。X射线是人类历史上最重要的科学发现之一,所以伦琴本人在1901年成为第一位诺贝尔物理学奖得主。X射线发现不久就开始用于医学检查和治疗,但这一应用长期处于“初级阶段”,与今天的情况有着很大的不同。笔者出于好奇,请一位长期在放射科工作的医生朋友阅读这一章节。读完后,他的回答说,这种操作过时了。一是医生和病人同处一室,在放射过程中还要接触病人,这对医生的健康损害较大;二是必须在暗室里看荧光屏,里面的空气好不了。换言之,从《魔山》可以看出X光体检在早期运用阶段对辐射的危害认识不足。事实上,不仅是医学界,人们在其他领域也长期对X光无知无畏。譬如,在1938-1950年间,欧美的许多鞋店里还有简易的“X射线试鞋镜”(x-ray shoe fitterer),用X射线照射顾客的脚部,以确定鞋的尺码。这种试鞋镜在1970年才被欧美各国全面禁止。再如,1956年,美国骨科医师学会还举行过“脊椎小姐”选美比赛,比赛的评分标准就是X光片。

今天我们拍片所担心所害怕的事情,《魔山》时代的人们反倒不怕。但是,那个时代也有那个时代的恐惧和顾虑,他们的诸多感受和想法很可能让今天的人们感觉匪夷所思。下面就是《魔山》给与的启示。

启示一:X光造影给当初的人们带来今人所感受不到的心理震撼,因为人们在造影上看见的是骨骼,想到的却是骷髅或者说死亡。所以,当约阿希姆·齐姆森接受透视的时候,汉斯·卡斯托普看见的是“约阿希姆的坟墓形态和尸骨”(332);当他自己接受透视的时候,他看见的是“自己的墓穴”,他看见“光线的力量提前完成了通过尸体腐烂才能办到的事情,他的皮肉瞬间被剥离,被消灭,随之化为乌有”(333)。由此,小说创造出相映成趣的两个概念:“光线解剖”和“坟墓解剖”。X光造影就相当于光线解剖,而解剖的结果就是剩下一架骷髅,骷髅形象就是我们的坟墓形象。需要补充的是,《魔山》所描写的心理恐惧,不是个别人的特殊恐惧,而是当时较为常见的恐惧。据说,在那具有历史意义的1895年12月22日的晚上,当伦琴说服妻子把手放在荧光屏后面的时候,妻子不敢相信荧光屏上的造影是她自己的手——她看到的是死亡的征兆!如果说今人看见自己的X光造影却联想不到自己的坟墓形象,这可能因为我们进入了火葬时代。火葬时代的坟墓里面只有骨灰盒、骨灰缸。对一般人而言,X光片所呈现的已不再是我们的坟墓形象,《魔山》的诗意想象也已成为历史。有趣的是,火葬的利弊恰恰是《魔山》中的两个思想对手——启蒙主义者卢多维科·塞滕布里尼和耶稣会士列奥·纳夫塔——激烈争论的话题之一。

启示二:透视令人害羞。在汉斯·卡斯托普看来,接受透视相当于二次脱衣,二次暴露。所以,当他一旁观看约阿希姆透视的时候,他感到无比难堪,不得不问约阿希姆是否允许他旁观;当他自己接受透视的时候,他感觉“被绑在雷电交加下的耻辱柱上”(332);当他想到克拉芙季亚·舒夏即将接受透视的时候,他变得脸色铁青,因为他想到贝伦斯大夫会将她的身体看个够。

把透视和X光片色情化,这是《魔山》的一大艺术创造。这里面也潜藏着小说的一大艺术密码,可以让读者寻找汉斯·卡斯托普和克拉芙季亚·舒夏的关系的最终答案。这俩人之间到底有事没事?读了《魔山》,谁都想知道问题的答案。汉斯·卡斯托普来到山庄疗养院看望表兄,原本计划停留三周,最终却因堕入克拉芙季亚·舒夏的情网而在此停留七年。令人困惑的是,小说没有交代他最终是否得手。面对这个问题,无数的《魔山》读者都一脸茫然,其中包括聪明绝顶的大作家穆齐尔。穆齐尔怀疑汉斯·卡斯托普其实一直在手淫。殊不知,X光片可以为这个终极问题提供答案:当然有事!因为汉斯·卡斯托普保留着克拉芙季亚·舒夏的X光片。他“无数次地注视这小小的X光片,无数次地亲吻它”(528)。这是克拉芙季亚·舒夏给他的“纪念品”(527)。纪念什么?当然是纪念他对她的“内在认识”。如是观之,X光片的确是无与伦比的男女定情信物。

难怪汉斯·卡斯托普要在透视室里情不自禁地高喊:“我的上帝,我看见了!”

第三,谁是格林童话中的捕鼠人?

这个问题的答案是:弗洛伊德。抛出这一问题,是为了讨论《魔山》所描写的心理分析这一新生事物。

和X光体检类似,《魔山》时代的心理分析也属于新生事物。1896年,弗洛伊德提出了“心理分析”这一概念;1899年,他的早期代表作《梦的解析》出版(虽然其版权页标注的出版年份为1900年),标志着心理分析学科的形成;1905年,弗洛伊德发表引起轰动的《性学三论》(第三本);1910年,国际精神分析学会在德国纽伦堡成立,标志精神分析学派的形成。托马斯·曼则是在1911-1912年间初次接触弗洛伊德的学说,读了弗洛伊德的文学评论文章《耶森小说<格拉蒂瓦>中的幻觉与梦》和《性学三论》。《死于威尼斯》与《耶森小说<格拉蒂瓦>中的幻觉与梦》有直接的文本关联。

弗洛伊德

弗洛伊德是最伟大的心理学家。他的观点振聋发聩,对传统的人性观和人类的尊严产生了巨大的冲击。他自比哥白尼和达尔文,人们也常常让他跟马克思和达尔文比肩而立。他的学说自诞生之日起就在人类文化的各个领域产生了划时代的影响,尤其是文学艺术领域。这是情理之中的事情。因为弗洛伊德的理论很大部分来自对文学艺术领域的观察和思考,他的相关论述亦可视为文学批评和艺术批评杰作,如《陀思妥耶夫斯基与弑父行为》。与此同时,文学艺术家们又从他的书中获得大量的认识和启迪,甚至为自身的创作寻得突破。可以说,弗洛伊德和文学艺术家们之间存在一种良性互动关系。

《魔山》时代的托马斯·曼,对弗洛伊德学说的态度多少有些耐人寻味。一方面,尽管来自托马斯·曼档案馆的研究表明,此时的他只读了弗洛伊德的上述两篇文字,即《耶森小说<格拉蒂瓦>中的幻觉与梦》和《性学三论》。但是,阅读《魔山》的时候,我们会频繁地联想到弗洛伊德,甚至觉得托马斯·曼熟读了弗洛伊德全集。个中缘由,在于《魔山》的写作形式和写作实践都太过弗洛伊德。最为明显的例子就是对梦境的描写和通篇高度色情化的语言,小说中最为经典的文字游戏即施托尔夫人在哭丧时的口误,似乎就是弗洛伊德口误理论——小小的口误总是潜意识的大暴露——的艺术呈现。我们在第六章第八节的结尾看到,为好兵约阿希姆·齐姆森放声哭喊的施托尔夫人把Eroica即《英雄交响曲》说成了Erotica,不妨译为《雌雄交响曲》。把贝三从“英雄”说成“雌雄”,这当然是以滑稽的方式暴露了施托尔夫人不宜暴露的下意识。《魔山》的例子恰好证明了文学与心理分析的亲缘关系,或者说证明二者之间存在不谋而合的关系。对此,托马斯·曼在1936年的一次采访中进行了清晰的阐述:“我每出一本书,心理分析学界几乎都要通过声明和论文表示赞同,因为他们在我这里重新发现了来自其专业世界的一些元素。”

另一方面,心理分析成为这本小说的描写和议论对象,而心理分析的人物化身就是疗养院的助理大夫克洛科夫斯基博士。他不仅给疗养院病人做有关心理分析的学术报告,而且为他们开设心理分析门诊。《魔山》的第四章第六节冠名为“分析”,指的就是心理分析。这一章节聚焦《性学三论》中的一个核心话题:性压抑。《性学三论》的相关论述可概要如下:人类文化从性行为不受约束的第一阶段和约束不为生育服务的性冲动的第二阶段,进入了只允许合法婚姻内的性行为的第三阶段,人类的性压抑由此登峰造极:婚前必须有性压抑,否则不道德,婚后也要进行性压抑,因为要考虑女性的健康和计划生育(那是一个缺乏有效避孕手段的时代),等等;男性压抑,女性也压抑,压抑的女性甚至可能拿小宝宝做性爱对象替代品(小宝宝也不单纯);正常人压抑,性变态更压抑(托马斯·曼本人就是受压抑的同性恋)。最终,几乎人人都压抑。压抑的性冲动或者力比多应该释放、升华。可是,有的性冲动可以升华,有的却很顽固,个别人可以把力比多升华到精神领域,多数人只能变成精神病——唯有疾病才能保全美德!因此,文明社会的病人比比皆是,文明社会就是一个悲惨世界。

上述思想在《魔山》里面得到了诗意再现。我们看到,克洛科夫斯基眼里没有健康的人,所以,当初来乍到的汉斯·卡斯托普声称自己“一点病没有”的时候,他讥讽道:“果真如此,您倒是一个极具研究价值的现象。一点没病的人我还从未见过”(18)。在克洛科夫斯基眼里,人类也毫无尊严可言。在题为“爱情作为致病力量”的系列讲座中,他彻底摧毁了人们对“银发老者的尊严和稚嫩孩童的天使般的纯洁”的信仰(194)。性的压抑和性的不可压抑更是其报告的华彩段。他告诉听众,贞洁和爱欲在人的身上展开较量,前者取胜,把后者打入潜意识的牢笼,囚禁在黑暗之中。但这只是表面而虚假的胜利,因为“爱欲没有死,它活着,它在黑暗和隐秘的内心深处继续努力满足自身,它将冲破贞洁的牢笼,重返人间,哪怕改头换面!”(195)如何改头换面?克洛科夫斯基提出这个威震四方的刁钻问题,然后自行给出了答案:疾病!“发病的症状就是乔装打扮的爱欲冲动,一切疾病就是变形的爱欲。”(196)

克洛科夫斯基博士的讲座让让听众佩服得五体投地,但他本人却是一个非常可疑的人物形象。他的外貌和装束就令人起疑。博士有一张惨白的脸,一对火辣辣的眼睛,一把大黑胡子还掺杂着几根银丝,身着黑色的双排扣翻领西服上衣,脚下是修士一般的皮拖鞋,搭配羊毛短袜。难怪,当他在讲座现场语惊四座的时候,汉斯·卡斯托普觉得博士本人就是贞洁和爱欲斗争的化身。就是说,这位用心理分析来拯救世界的救世主,自身也需要拯救。而且,克洛科夫斯基博士把自己装扮成救世主耶稣基督,因为在报告结束那一刻,站在讲坛后面的他“摊开了双臂,同时又歪斜着脑袋”,就像“钉在十字架上的主耶稣”(128)。不过,当众人跟在博士身后走出报告厅的时候,汉斯·卡斯托普又觉得众人就像“跟在捕鼠人身后跑的小孩子”。这个捕鼠人,当然是指格林童话所讲述的那个出现在哈默尔恩城的捕鼠人。他先用笛声引诱城中的老鼠,使其一个个地自愿葬身威悉河,后用笛声引诱儿童,带着全城的儿童消逝在大山背后。就是说,克洛科夫斯基博士是假耶稣、真骗子。

哈默尔恩的捕鼠人

克洛科夫斯基博士的形迹可疑,还表现在他“脑子里只有一个念头,而且非常肮脏”(99),看见蘑菇也能想到性器官(362)。正因如此,为情所困的人们全都趋之如鹜,络绎不绝地去看他的心理分析门诊。遇到女人争风吃醋的情况,如英俊帅气的小贝伦斯来疗养院做客的时候,博士这里更是门庭若市。因此,来自卢多维科·塞腾布里尼称之为“听人忏悔的无耻神父”,同时声明他的人格尊严不允许他“把自己的内心交给他做教士的勾当。”(148)塞腾布里尼是坚定不移的启蒙思想家,塞腾布里尼与克洛科夫斯基博士势不两立,这只能说明后者是启蒙的对立面,代表着黑暗和蒙昧。

听人忏悔的教士,假冒的救世主,哈默尔恩城的捕鼠人:这是《魔山》给心理分析大师创造的三尊栩栩如生的文学雕像。这三尊雕像所反映的,是《魔山》时代的托马斯·曼对弗洛伊德的心理分析学说的复杂乃至否定的态度。有趣的是,后《魔山》时代的托马斯·曼才开始系统阅读《弗洛伊德文集》,对心理分析尤其是弗洛伊德本人有了新的认识,其态度随之发生大幅转变,甚至和弗洛伊德本人建立了友谊。在魏玛共和国后期,托马斯·曼开始对弗洛伊德的思想进行高屋建瓴的阐释。他一方面指出,弗洛伊德的思想和德国浪漫派一脉相承,所以他在《弗洛伊德在现代思想史上的地位》(1929)中把力比多理论定义为“被剥去神秘主义外衣的、已成为自然科学的浪漫主义”;另一方面,他努力挖掘弗洛伊德思想中的启蒙因素,把弗洛伊德视为捍卫精神、捍卫理性的斗士。为此,他在《弗洛伊德与我们的未来》(1936)中引述了弗洛伊德的一句闪耀着启蒙思想光辉的名言:“本我在哪里消失,自我就应出现在哪里。”最后,他甚至把心理分析宣布为纳粹的死敌。他在《希特勒老兄》(1939)一文中打趣说,希特勒进军维也纳,就是为了缉拿对其阴暗心理了如指掌的心理分析大师弗洛伊德。

《魔山》是一部令人惊叹的疗养院小说。它的成功,一方面在于托马斯·曼以严谨治学的态度观察和记录在疗养院的所见所闻,遇到陌生事物则虚心请教、潜心研究。譬如,他对X光体检过程的描写之所以做到了“没有一句外行话”,就是因为他虚心请教医生并且频繁上医院实地观察。因此,《魔山》既有科学文献又有历史文献价值。另一方面,《魔山》的字里行间又充满奇思妙想和讽刺批判,即便是忠实准确的描绘也会带有弦外之音,足以引起读者的关注。托马斯·曼仿佛具有点石成金的功夫。难怪有人感叹:“没几个作家敢连篇累牍地写血管、蛋白质,时间概念,银河、细胞质这类枯燥的事物。因为读者不会买账。托马斯·曼却写得妙趣横生。”由于科学和艺术的结合,《魔山》的语言兼具知识性、趣味性、批判性。由此,读者得以管窥一段值得回味的医学史、科学史、文化史、社会史,还有一段地方志。

《魔山》是一部载入史册的疗养院小说。

黄燎宇,北京大学外国语学院德语系教授,北京大学德国研究中心主任,第三届鲁迅文学翻译奖得主,主要从事德国文学和德国问题研究。著有《思想者的语言》和《启蒙与艺术的心灵史》等,主编和参编多部文集,发表译著10余部。