曾悦 | 构建德意志新文学:析赫尔德文学纲领《论德意志风格与艺术》

本文原载于《广东外语外贸大学学报》2019年第4期。感谢作者曾悦老师和《广东外语外贸大学学报》的支持。为方便阅读,本公众号不保留原文注释。

摘要:赫尔德发表于文集《论德意志风格与艺术》的两篇论文《莪相》与《莎士比亚》,通过评论以莪相为代表的北欧民歌和以莎士比亚为代表的英国戏剧,为18世纪下半叶德意志新文学的发展制定了纲领。赫尔德发现了北欧民歌的古朴和英国戏剧的自然性与历史性,认为与法国和古希腊文学相比,北欧/英国文学的这些特性更能为德意志新文学指明新的发展方向,北欧/英国文学与民族同德意志文学与民族具有同一性。通过构建德意志新文学,德意志民族身份认同也得以建立。

关键词:赫尔德;莪相;莎士比亚;德意志新文学

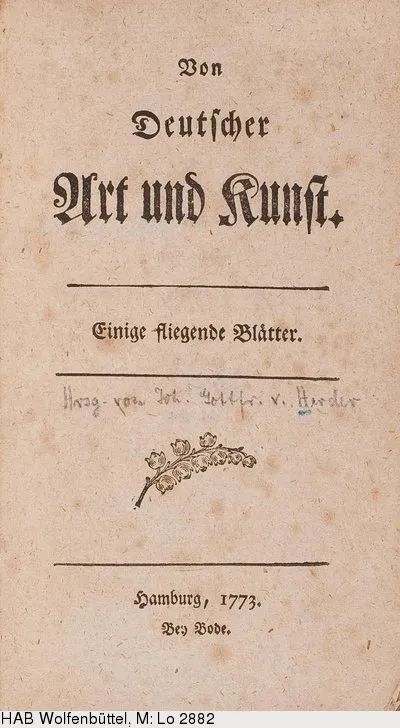

1773年复活节,一部标题为《论德意志风格与艺术:数页草草拟就的文字》(Von deutscher Art und Kunst. Einige fliegende Blätter)的小书在汉堡出版。书中共收录了五篇文章,奇怪的是,该书并不像一般出版物那样在封面上注有作者姓名,仅有最后两篇文章在页面下方注明了原作者;前三篇,特别是占据最大篇幅的前两篇分别名为《莪相》(Ossian)和《莎士比亚》(Shakespeare)的文章,都没有写明作者身份。就是这本乍看上去不太起眼的小书,却被后世一些文学研究者誉为一部“纲领性文件”,而1957年版的《布罗克豪斯百科全书》甚至称书中前两篇未署名的文章“标志着狂飙突进运动的诞生”。

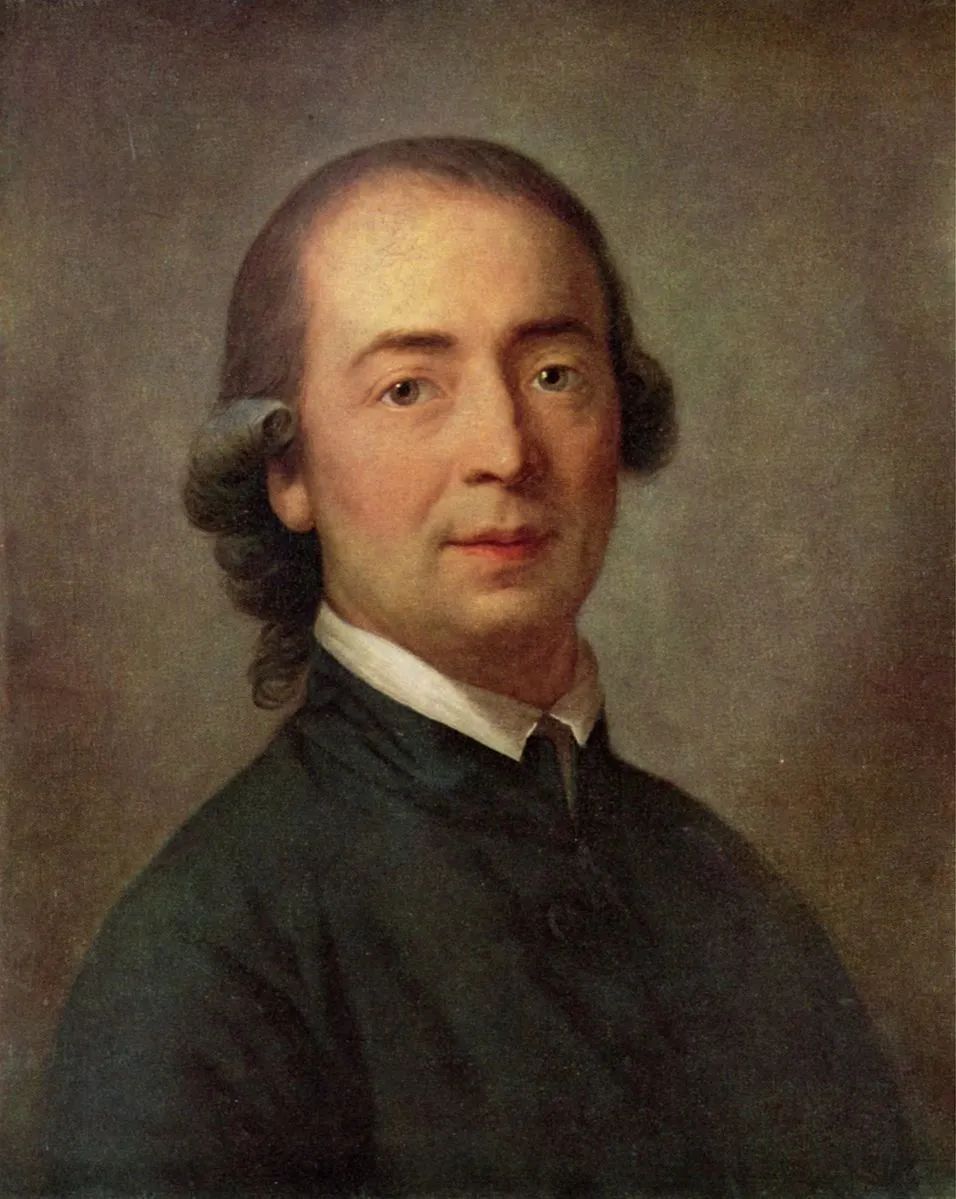

赫尔德

赫尔德

事实上,《论德意志风格与艺术》一书的主要撰稿人和编者是时年不满二十九岁的赫尔德(Johann Gottfried Herder),《莪相》及《莎士比亚》二文正是出自他手。彼时的赫尔德已出版了自己的早期作品《论德意志新文学的断片集》(Fragmente über die neuere deutsche Literatur, 1766-1767)和《批评之林》(Kritische Wälder, 1769),论文《论语言的起源》(Über den Ursprung der Sprache, 1772)业已出版,并于1771年拔得了柏林科学院组织的论文竞赛头筹,因而赫尔德在当时的德意志文坛已是小有名气。赫尔德写作《莪相》及《莎士比亚》的想法萌芽于他在斯特拉斯堡逗留期间(1770年9月至1771年4月),最终成文于比克堡时期(1771至1773年)。早在1770年初短暂造访汉堡时,赫尔德便答应出版商博德(J. J. Chr. Bode),续写格斯滕贝格(H. W. Gerstenberg)的《关于文学大观之通信集》(Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur,以下简称《通信集》)。但由于赫尔德迟迟未能完稿,错过了《通信集》续篇的出版,并且也未能赶上1772年复活节期间上市,博德只得未经赫尔德允许,将已经完成的《莪相》单独出版。赫尔德对此大为不满。为了加以补救,赫尔德于1773年将最终完稿的《莎士比亚》一文,加上三篇“他人的补充”,一并寄给博德,最终将这五篇作者不同的文章以《论德意志风格与艺术:数页草草拟就的文字》为题集结为一册出版,以使得“这赤裸裸的东西显得不那么可悲”

《论德意志风格与艺术》初版封面

前文已经谈到,《论德意志风格与艺术》中的前两篇出自赫尔德之手,而后三篇“他人的补充”分别是:时年二十三岁的歌德(Johann Wolfgang von Goethe)所作《论德意志建筑艺术》(Von Deutscher Baukunst),意大利学者弗里西(Paolo Frisi)所作《试论哥特式建筑艺术》(Versuch über die Gothische Baukunst),以及政治家兼历史学家默泽尔(Justus Möser)所作《奥斯纳布吕克史》(Osnabrückische Geschichte)前言节选,赫尔德为其添加标题《德意志史》(Deutsche Geschichte)。通过这份目录可以看出,《论德意志风格与艺术》的内容涵盖了文学、建筑和历史,在“论风格与艺术”方面算是名副其实;在“德意志”这一定语的问题上,后三篇文章算是切中题意:青年歌德与意大利人弗里西皆认定哥特式建筑风格为德意志特有之建筑风格;默泽尔则以他供职的奥斯纳布吕克主教辖区为德意志民族的代表,研究了这一地区的政治、经济、文化等历史传统,借奥斯纳布吕克这样一个个案,“把整个德意志民族装在了心里”。但整部书最重要的两篇论述文学的文章,即赫尔德所作《莪相》及《莎士比亚》,乍一看去名不符实,因为莪相是古代凯尔特传说中的英雄与诗人,而莎士比亚是伊丽莎白一世时期的英国剧作家,两位作家从族源上看皆为不列颠人,广义上都属于英国文学的范畴,有时莪相也可被视为北欧作家。那么赫尔德又缘何为本书冠以“德意志”之名,并以自己的两篇论述英国/北欧诗人的文章,为后面的三篇“货真价实”的“德意志风格与艺术”的研究文章提纲挈领?

要回答以上问题,就需要透过《莪相》与《莎士比亚》这两个标题构成的迷雾,挖掘出两个文本体现出的“德意志”属性。本文将通过分析《论德意志风格与艺术》中赫尔德撰写的《莪相》与《莎士比亚》揭示这样一个事实,即赫尔德试图以英国/北欧文学为范式,从民族和历史的角度出发,揭示英国/北欧文学与德意志文学乃至两种民族文化的同质性,主张建立德意志新文学,由此引发了被称为“一场德意志运动”狂飙突进运动,其目标是要构建德意志民族身份认同。

18世纪上半叶的德意志不仅在政治上四分五裂,文化上也较为落后,没能发展出较为先进的具有本土特色的文学,而是唯法国文学马首是瞻。以普鲁士国王腓特烈二世为代表的德意志宫廷热衷以法语交流,耻于说德语,鄙视德语本土文学;而另一方面,在这一时期的德意志地区,一个新兴群体已经趋于成熟,即修养市民阶层(Bildungsbürgertum),他们要求拥有不同于贵族品味的、具有本民族特色的文学和艺术。经过17世纪巴洛克文人发起的纯洁德语运动,德意志修养市民群体已培养出了对德语的认同和热爱;到了18世纪上半叶,以戈特舍德(Johann Christoph Gottsched)及莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)为代表的德意志文人主张建立德意志民族剧院,在他们的努力下,德语戏剧取得了长足的进步,发展本土文学的观念也已经深入人心。可即便如此,德意志本土文学也依然未能达到欧洲先进水平。在戏剧领域,戈特舍德提出的奉法国古典主义戏剧为圭臬的主张,在德语文学界依然有其市场,戏剧从内容到形式上仍以模仿为主,只不过在莱辛的影响下更多地开始关注以莎士比亚为代表的英国戏剧;诗歌方面则深受洛可可风格影响。洛可可风格亦源于法国,经英国传入德意志,在文学领域的表现便是阿那克里翁诗派。阿那克里翁诗得名于古希腊诗人阿那克里翁(Anakreon),内容多为歌颂美酒和爱情,风格轻盈柔美。在阿那克里翁诗派的推动下,古希腊诗体如颂歌(Ode)和哀歌(Elegie)被引入德意志,德语诗歌由此经历了一个古典化的过程。但由于阿那克里翁诗歌带有轻佻矫饰的色彩,难免有矫揉造作、缺乏真情实感之嫌,因而后来饱受诟病。比起戏剧和诗歌,德语散文体叙事文学更为落后,未能诞生在欧洲具有广泛影响力的作品。所以从总体上看,德语本土文学亟待发展出自己的风格,在质量上亦需要寻求新的突破。

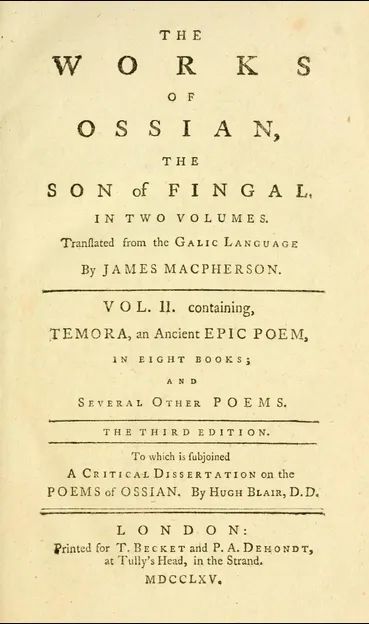

与此同时,在18世纪的英国出现了搜集整理本国古代诗歌的风尚,如珀西(Thomas Percy)1765年出版的《英诗辑古》(Reliques of Ancient English Poetry),以及1765年苏格兰诗人麦克菲森(James Macpherson)声称翻译自古凯尔特语的《莪相诗集》(The Works of Ossian)。麦克菲森的莪相译本一问世便被怀疑是赝品,而且后来的研究也证明莪相诗是麦克菲森的伪作,但这并不妨碍时人对莪相的积极接受。《莪相诗集》在1768年至1769年由维也纳耶稣会士丹尼斯(Michael Denis)译成德语,在德语区产生了巨大反响,引发了德意志文人对古老诗歌的兴趣。克洛卜施托克(Friedrich Gottlieb Klopstock)是第一个热烈宣传莪相,并将他与自己秉持的日耳曼尚古主义(Primitivismus)相联系的德意志诗人(Bahr, 2004: 5)。曾凭借古希腊体长诗《弥赛亚》(Messias)在文坛一鸣惊人的克氏到了创作中后期转向了古代日耳曼题材,从切鲁西人首领赫尔曼战胜罗马军队的历史中取材,创作了戏剧《赫尔曼三部曲》(Hermann-Trilogie)。为了表达对莪相的崇拜,克氏仿照凯尔特吟游诗人“巴尔德”(Barde)这一称谓,为自己的戏剧三部曲创造了一个新体裁:“巴尔蒂特”(Bardiete)。这样凯尔特诗歌就取代了古希腊诗歌,成为了克氏心目中的典范。赫尔德也在德译本的驱使下产生了阅读英语原文的想法,于是通过在斯特拉斯堡认识的歌德,从歌德父亲的私人图书馆中借出了英文版《莪相诗集》,青年歌德也因此开始了解莪相。

麦克菲森出版的《莪相诗集》

在这样的大背景下,赫尔德开始反对法国文化对德意志的入侵,转而以英国文学为师,同时从古代民歌中汲取养分。1769年赫尔德开始了法国之旅。这段旅程于赫尔德既是修养之旅,又是屈辱之行。正如以赛亚·伯林所言:“这是一种落后民族面对发达民族……时体会到的感受。被伤害的民族感情……培育了民族主义”。从法国归来的赫尔德毅然站在了反法国文化的阵线。而要想与法国带有宫廷趣味的古典主义文化抗衡,就必须找到一种不仅同法国文化针锋相对,同时还要与德意志民族气质相吻合的文化类型作为榜样。最终赫尔德发现了莪相的民歌和莎士比亚的戏剧。于是,1770年在汉堡逗留的赫尔德受到博德的鼓励,意图借续写格斯滕贝格《通信集》之机,唤醒沉睡已久的北欧文化,从而“影响德意志当代文学”。《莪相》和《莎士比亚》二文由此诞生。那么,赫尔德在英国/北欧文学中发现了怎样的特质,又是如何将这些特质与德意志文学联系在一起,从而制定出德意志新文学的发展纲领?

在提出以英国/北欧文学为师的具体操作方法之前,德意志文人首先要解决一个难题:英国文化,乃至北欧文化,缘何与德意志文化有天然的亲和力?在现代民族学尚未产生的18世纪,德意志人对本民族早期历史的认知深受古罗马历史学家塔西佗的《日耳曼尼亚志》的影响,他们将阿尔卑斯山以北的部族,包括生活在北海附近的盎格鲁人,皆称为日耳曼人。德意志文人并不关心德意志人事实上是不是日耳曼人的后裔,一心认同塔西佗笔下描绘的日耳曼人。具体到文学问题上,塔西佗还造成了一个误会:他误将日耳曼人的吟游诗人“斯卡尔德”(Skalde)与凯尔特诗人“巴尔德”(Barde)相混淆。这个错误直接导致后世的德意志文人将斯卡尔德文化和巴尔德文化混为一谈,甚至在以麦克菲森为代表的英国文人坚持区分凯尔特和日耳曼文化的情况下,他们还依然坚持二者的亲缘关系,克洛卜施托克甚至辩称莪相是德意志血统,“因为他是喀里多尼亚人(Kaledonier,古罗马时期指居住在大不列颠岛上今苏格兰东部的民族)”。由此,将英国/北欧文化与德意志文化相互等同的观点就有了滋生的土壤。

毫无疑问,赫尔德也接受了上述对英国/北欧文化和德意志文化之间关系的解读模式,德意志新文学以莪相和莎士比亚为师也就顺理成章了。在《论德意志风格与艺术》中,赫尔德借莪相和莎士比亚的作品,分别为德意志诗歌和戏剧、文学风格和创作方法设立了模范。

《莪相》标题实际分为两部分,一部分是“莪相”,另一部分是“古代各民族的歌”,莪相诗歌是其他各族民歌的引子。文章形式上是书信体,赫尔德给自己安排了一个假想的收信人,通过与此人对话,娓娓道出自己的文学观。赫尔德写作此文的动机是要评论丹尼斯的莪相德译本。丹尼斯在翻译莪相诗歌时使用的是希腊化的六音步诗(Hexameter),这种诗体每句有六个重音,十二到十三个音节,因此是一种长句。赫尔德反对丹尼斯采用这一诗体的做法,认为用古希腊长诗翻译无法传达莪相诗歌的真实韵味。通过分析将古希腊六音步诗引入德语诗歌创作的克洛卜施托克的早期创作风格,赫尔德总结了古希腊诗歌和以莪相为代表的北欧吟游诗人在风格上的区别:前者“生动如画,精妙绝伦,情绪一泄如注,激起波澜,起起伏伏,令那词句,那篇章倾泻而出”,后者“在画面和情绪方面如此短促、强劲、阳刚和断裂”。他认为,莪相诗之所以会呈现出如此不同于古希腊诗歌的风格,是因为这是“未受过教育的感性民族的歌”。在这里赫尔德引出了一个重要的观点,即民歌的风格受民族性格的影响:“一个民族越野性,行事越无拘无束,……倘若它有自己的歌,那这歌必定会越野性,换言之,会越生动、越不羁、越感性,越富诗性!”这样的诗歌绝不同于供人阅读的书面诗句,它们不注重技艺和思辨,更适于吟唱,更具舞蹈性,哪怕篇幅再长,也无惧时光的流逝而被遗忘。

在赫尔德看来,斯堪的纳维亚人具有和凯尔特民族类似的个性(不同于克洛卜施托克,赫尔德区分了斯卡尔德和巴尔德),只不过从程度上看他们是比“理想化的苏格兰人更野性更粗犷的民族”,因此他们的诗歌比苏格兰民歌更加粗粝。麦克菲森的老师布莱尔(Hugh Blair)认为“柔和”(tenderness)是莪相诗的一大特点,而以赫尔德为代表的德意志文人显然更重视莪相诗古朴粗犷的一面。要想切实感受到莪相的粗犷诗风,赫尔德认为必须要亲身体验诗人创作时面对的自然环境,踏上苏格兰的土地。虽然赫尔德从未去过英国,但他在文中描绘了一番惊心动魄的景象:结束法国之旅的他于1770年经安特卫普前往阿姆斯特丹,在海牙附近遭遇风暴,从“市民世界的俗务、礼仪和喧嚣”被抛到了“广阔的大海中”,目之所及是一片荒蛮,是“另一个活力的、涌动的自然”,留在手中的只有“古老斯卡尔德的诗歌和功勋”。事实上,所谓的身临其境不过是赫尔德的诗意想象,他其实是在到达阿姆斯特丹后才得到莪相的德译本。从赫尔德虚构的心路历程不难看出,他实际上是在有意识地凸显甚至营造莪相诗的古朴粗犷之风,为的是给自己接下来关于诗歌风格的论述打下基础。

绘画中的莪相形象

由此不难看出,赫尔德的心中早已有了一套德意志本土诗歌创作应遵循的标准,因此他为莪相诗选择了一套符合这一标准的解读模式。相反,丹尼斯采用的六音步诗译法是在模仿古希腊,而根据赫尔德的历史发展观和民族观,不同时期的不同民族拥有属于自己的个性,诗歌是“人类心灵最激越、最可靠的女儿”,因此诗歌也应符合本时代本民族的特性,这样的诗歌才是自然的。在赫尔德看来,符合自己标准的德意志本土诗歌是克洛卜施托克中后期创作的“巴尔蒂特”,克氏在这部作品中遵循的风格才是真正的“戏剧性的、德意志的”风格,是脱胎于莪相诗的德意志本土诗歌范式。这类诗歌有几个类似的特征,赫尔德将其总结为:“跳跃”(Sprünge)、“挥斥”(Würfe)和“回旋”(Wendungen),最能充分体现出这些特征的是民歌(Volkslied)。赫尔德摘录了拉脱维亚、拉普兰、英国等不同民族以及北欧古民歌集《埃达》(Edda)中的多首诗歌,并亲自将其译为德语,以直观地展示民歌应有的面貌,但赫尔德的译文十分自由,他追求的是传达出诗歌的情绪和内涵,绝不拘泥于原文。值得注意的是,赫尔德选取的民歌中有一类十分引人瞩目,这类诗歌风格悲壮,内容中充斥着战争、流血与死亡,例如苏格兰民歌《爱德华》(Edward)和选自《埃达》的《奥丁的地狱之行》(Odins Höllenfahrt)及《女武神的纺织之歌》(Der Webegesang der Valkyriur)。赫尔德认为这类诗展现了北欧民族的自然特性,“粗野、单纯,但伟大、魔幻且庄严”。

在列举了其他原始民族的诗歌后,赫尔德懊悔地叹息道:我们德意志人也有类似的歌,但谁能将它们搜集起来?在发掘民歌宝藏的功绩方面,德意志大大落后于英国和法国,因此散落在民间的德意志民歌亟待挖掘整理,然后再由当代的德意志诗人润色,定能超越诸多当代诗作。文章的最后,赫尔德向德意志人呼喊:“切勿模仿,否则你们将永远落后!”然而读罢《莪相》全文不难看出,赫尔德在这句“切勿模仿”的呼求背后却为德意志人树立了一个古老的榜样,即以莪相为代表的北欧原始民族的民歌。赫尔德还在结尾重申自己在克洛卜施托克的创作中看到的德意志新诗的曙光,而克氏中后期的巴尔蒂特及部分颂歌创作正是受到莪相的启发,并取材于古代日耳曼民族传说;德意志民族“现在所有,且早已有之的最美的诗作,契合了这阳刚、强劲、有力的德意志之声”。作为古日耳曼人后裔的德意志民族继承了祖先的气质,比凯尔特人更加粗犷和豪迈,德语也是“原初的、未曾麻木的、自由且富于男子气概的语言”,脱胎于巴尔德民歌的德意志新诗也必将青出于蓝,后人要做的是不拘泥于形式和技巧,学习古代的诗人,将“心与口连成紧密的纽带。

如果说《莪相》为德意志诗歌的发展指明了道路,那么《莎士比亚》就是为德意志戏剧树立了标杆。文章开篇就说明,写作此文的目的是“既不是为他(指莎士比亚)辩解,也绝非要中伤他;而是要解释、感受他是怎样,去利用他,——若可能的话!——为我们德意志人树立榜样”。将莎士比亚奉为德意志民族戏剧的榜样并非由赫尔德首次提出,如前文所述,最早推崇莎士比亚的是莱辛。为了抬高莎士比亚的文学地位,莱辛更加强调的是莎士比亚戏剧与古希腊悲剧的共性,证明莎士比亚比法国古典主义戏剧更好地践行了亚里士多德的戏剧理论,从而反对法国戏剧在德意志文坛的霸权。与莱辛不一样,赫尔德认为自己的任务是还原莎士比亚的本来面貌,探究莎士比亚戏剧呈现如此形态的原因,其言下之意是要解释莎剧与古希腊戏剧的不同之处。

莎士比亚

赫尔德进一步发展了《莪相》中文学的形态与民族性相关的理论,提出戏剧的产生受制于地域的看法:“在希腊产生的戏剧不会在北欧产生。”索福克勒斯与莎士比亚绝不可相互等同。赫尔德总结:“希腊悲剧算是产生于一个场次,产生于酒神颂的、模仿性舞蹈的、合唱的即兴表演”,正因如此才会形成形式简洁的古希腊戏剧,亚里士多德才会提出三一律:“希腊式情节的简单,希腊式伦理的那种冷静,那种表达上一贯的庄重,音乐、舞台、地点与时间的一致——这一切都能从希腊悲剧的起源中自然而清楚地看出,不带技巧和神通……与此相对,莎士比亚时代的北欧戏剧产生于全然不同的土壤,即创自“狂欢节剧与木偶戏”;莎士比亚面对的是“宫廷大戏和木偶戏……面对的绝非如此单纯的民族和国家性格,而是异彩纷呈的阶层、生活方式、心境、民族和语言”,这就造成了莎士比亚戏剧头绪繁多的特点。古希腊戏剧与莎剧是一与多的差别,面对的是不同民族:希腊戏剧展现的是“情节的一致”、“多个性格的一个声音”、“一种歌唱着的细腻语言”,“表现、教导、感动、塑造的是希腊人”,莎士比亚塑造的是“一个事件的整体”、“所有性格、阶层及生活方式”、“所有时代、所有人及人之类型的语言”,“教导、感动和塑造的是北欧的人”,因此后人绝不能以古希腊的戏剧标准来要求后来的英国戏剧。只知模仿古希腊戏剧形式的法国古典主义戏剧遭到了赫尔德的大加嘲讽,它们虽然在技巧上极为精湛,却无法打动人的心灵;它们的“外壳缺乏精神、生命、自然和真实”,“他们的整个艺术全无自然,皆为荒诞,令人作呕!”法国戏剧绝不是希腊戏剧,莎士比亚才是“索福克勒斯的兄弟”。不过,虽然赫尔德对古希腊戏剧和莎剧都十分推崇,但他还是有自己的倾向:“我与莎士比亚的关系比同希腊人的更近”,莎士比亚被他尊为“自然的译者”。熟悉赫尔德语言之人都知道,“自然”概念在赫尔德思想体系中占据至高无上的地位,在赫尔德思想的语境下,“自然”基本上与“神”等同,因此从这评价中不难看出,莎士比亚被抬高到了先知的地位,而紧接着,莎士比亚在下文又被提升至“创世者”(Weltschöpfer)的高度,赫尔德对英国戏剧的倾向表现得淋漓尽致。这与赫尔德在《莪相》中的观点遥相呼应:德意志人不应再盲目模仿古希腊以及法国古典主义戏剧,而要打破空有形式而无内涵的古典文化在德意志的霸权,以文化上同源、所面对历史现实更接近德意志的英国/北欧戏剧为师。

在分析古希腊戏剧和莎士比亚戏剧产生的背景时,赫尔德还引入了另一个概念,即“历史”(Geschichte)。古希腊戏剧诞生于“时代的童年”,而后由于“历史、传统、家庭、国家及宗教关系”的变化,戏剧的发生条件亦随之改变,“从时代的土壤中生长出另一种植物”。梅尼克曾将赫尔德与默泽尔和歌德一同列为“历史主义(Historismus)较早形式的直接鼓动家”,莎士比亚则是赫尔德“第四种人格性的主要力量”,赫尔德历史主义观念在《莎士比亚》一文中已初现端倪。在赫尔德看来,莎剧不仅是历史的产物,它们本身就是历史。结合《莎士比亚》最初的两部草稿可以看到,赫尔德关于莎剧历史性的观点经历了一个变化过程。他在第一版中仍遵循亚里士多德的模仿理论,称“一切莎士比亚的戏剧本身就是历史”,即历史是莎剧的题材,戏剧模仿的是事件;第二版则扩大了历史的范畴,称莎剧是“最生动、最完整、最富教义的人类自然历史”;然而到了1773年最终版本,莎士比亚被抬到了超乎人类、与神明比肩的高度:“这不是诗人!是造物主!是世界历史!”诗人就像上帝一样,用自己的天才,在舞台上创造出一个世界,为观众营造梦境和幻觉。至此,狂飙突进运动的“天才观”诞生,莎士比亚便是赫尔德为德意志诗人的天才崇拜设立的神明。然而正如历史一直在向前发展,莎士比亚的时代也在逐渐远离,赫尔德惋惜道:“每个人都在惊叹,却无人理解”。历史主义视野下的莎剧所展现的人类命运史必将改变,在赫尔德看来,莎士比亚已逝,德意志的时代来临,他已在年轻一代中看到了希望,这个希望便是已经写下历史剧《铁手骑士葛兹·冯·伯利欣根》(Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand)的青年歌德,他真正继承了莎士比亚的衣钵。文章的结尾,赫尔德对以歌德为代表的德意志青年一代寄予厚望,呼求他们吸收莎士比亚戏剧中体现出的自然,沿着他的历史主义道路,以时代为标准,用德意志的语言、德意志的题材为本民族创造出自己的戏剧:“你仍能够……从我们的骑士时代,用我们的语言,为我们已变质得如此之甚的祖国树立起他的丰碑。……望你不要松懈在德意志的崇高行动,直至桂冠在此处高悬。”

1773年《论德意志风格与艺术》出版时,赫尔德正偏居神圣罗马帝国西北端的小城比克堡,但他对狂飙突进运动产生的精神影响不容小觑,文集推出的“莪相”和“莎士比亚”作为两个闪耀的文化符号,成了青年一代德意志文人创作的灯塔。通过分析文集中的《莪相》和《莎士比亚》这两篇针对英国/北欧文学的评论文章,人们可以看出,文集标题中的“德意志”是一个被人为扩大的概念,指代的是整个“位于北欧,特别是位于大不列颠的非罗马、非地中海传统,包括苏格兰和爱尔兰”。以此为出发点,赫尔德从英国/北欧文学中发掘出了他认为与严格意义上德意志民族及文学相一致的特质,即以莪相为代表的北欧民歌的古朴,以及以莎士比亚为代表的英国戏剧的自然性与历史性,它们分别为新德意志诗歌和戏剧确立了范式。早在赫尔德之前,德意志民族戏剧的奠基人莱辛也曾把英国戏剧视为德意志戏剧的榜样,但莱辛重新解读亚里士多德戏剧理论,从而为莎士比亚正名的努力,说明他仍未能摆脱古希腊戏剧范式的影响。在确立德意志文学独立性的意义上,赫尔德比莱辛前进了一大步。他强调,德意志人不应做盲目的“模仿者”(Nachahmer),而要做“奋起直追者”(Nacheiferer),具体做法便是心口合一,让文学扎根于时代与民族性的土壤,自然生长,这样德意志文学才能获得不朽的生命力,屹立于欧洲乃至世界文学之林。除了《论德意志风格与艺术》,赫尔德还写下了多篇文艺著述,其目的皆是要促进德意志民族文学的发展,从而构建德意志民族身份认同。然而,还以神学家和教育家身份著称的赫尔德并不仅仅满足于在文学领域的活动,他还试图在政治和教育改革领域大显身手,但政治文化凋敝的德意志并非是施展抱负的理想天地。构建德意志新文学只是第一步,后来的赫尔德沿着民族文学和文化这一道路,从神学、历史哲学、政治哲学等多个不同角度提出自己对时代的进一步思考和改良措施。《论德意志风格与艺术》作为赫尔德的早期文学纲领,不仅引发了文学上的“德意志运动”——狂飙突进,是18世纪德语文学由落后走向繁盛的里程碑,还应被视为赫尔德民族思想的先声,赫尔德本人也由此成为了德意志民族思想之父。

曾悦,南昌航空大学外国语学院德语系讲师,北京大学德语语言文学博士,硕士生导师,研究方向为德语近现代文学,主持国家社科基金中华学术外译项目及江西省高校人文社科项目等各类科研教学类项目若干项,出版译著《最后的世界帝王:神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世传》《古埃及史》和《希腊史:从开端至希腊化时代》,发表德语文学及教学研究方面的论文及译文数篇。