诵诗 | 荷尔德林《生命的中半》

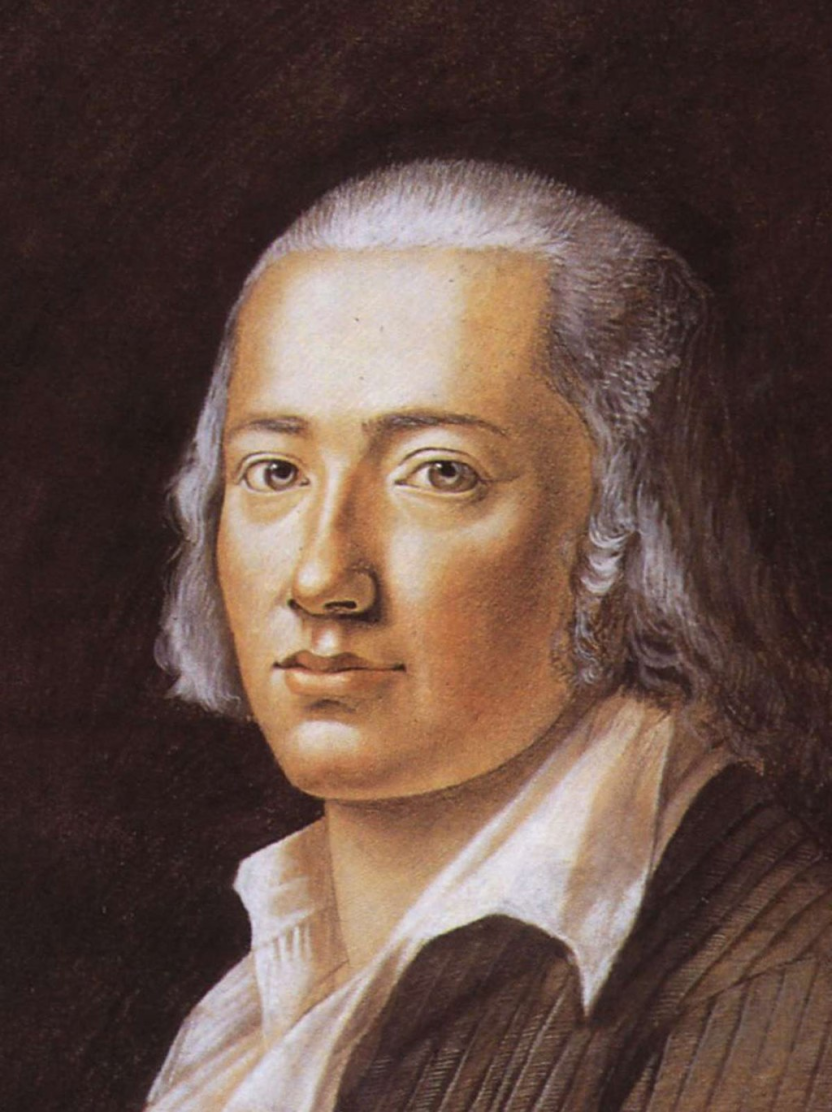

1770 年3月20日,荷尔德林(Johann Christian Friedrich Hölderlin)出生于德国西南部符腾堡公国内卡河畔的劳芬。1788年,荷尔德林进入图宾根神学院学习,在此期间,他不仅广泛阅读了克洛卜施托克、席勒等人的文学作品,还深受彼时刚刚风靡的康德哲学影响。1793 年毕业后,厌恶神学的荷尔德林选择成为一名家庭教师。两年后,他短暂地进入耶拿大学学习,醉心于费希特的哲学讲座,与席勒交往密切。在学习成长中受到的众多思想启发使得荷尔德林的诗歌游走于古典和浪漫之间,并且与德意志观念论密不可分。荷尔德林以品达、索福克勒斯等人为精神指引,试图将古希腊与基督教文化融为一体,以古代文明滋养民族文化,由此引领了向现代诗的转变。

荷尔德林

1796年,荷尔德林来到美因河畔的法兰克福担任家庭教师。在此期间,他与雇主的妻子苏塞特·贡塔尔德(Susette Gontard)相恋,直到1798年恋情暴露,荷尔德林离开法兰克福去往洪堡。此后两年荷尔德林试图以文学为业,但是受制于精神疾病的折磨,少有完稿。虽然也曾尝试创刊或是谋求教职,但都以失败告终。企图改变德国文化的一腔热血既不能解决囊中羞涩的困扰,还令四处碰壁的荷尔德林陷入更深的自我怀疑。1806 年,诊所根据荷尔德林的精神状况断定他时日无多,然而自1807年至1843年去世,荷尔德林一直被一个读过《许佩利翁》(Hyperion)的木匠恩斯特·齐默尔(Ernst Zimmer)收留。冥冥之中《生命的中半》一语成谶,将荷尔德林的人生划为令人唏嘘的两半,前半生是谈笑有鸿儒,后半生却是物是人非事事休。葬礼上,与荷尔德林非亲非故的齐默尔一家是唯一的出席者,而时过境迁,当年无人问津的荷尔德林居所现已成为赫赫有名的荷尔德林塔楼(Hölderlinturm),吸引无数文学爱好者慕名前来。

荷尔德林塔楼

Friedrich Hölderlin

Mit gelben Birnen hänget

Und voll mit wilden Rosen

Das Land in den See,

Ihr holden Schwäne,

Und trunken von Küssen

Tunkt ihr das Haupt

Ins heilignüchterne Wasser.

Weh mir, wo nehm’ ich, wenn

Es Winter ist, die Blumen, und wo

Den Sonnenschein,

Und Schatten der Erde?

Die Mauern stehn

Sprachlos und kalt, im Winde

Klirren die Fahnen.

荷尔德林 作 刘皓明 译

同累累黄梨一起

并且遍布野蔷薇

陆地悬入湖,

你们淑天鹅,

且因吻而沉醉

你们把头

浸入神圣清醒的水

呜呼,到冬天时,

我到哪里找花,哪里

去找日照

和地的荫翳?

墙无语而

冰冷着矗立,风中

标旗哗啦响。

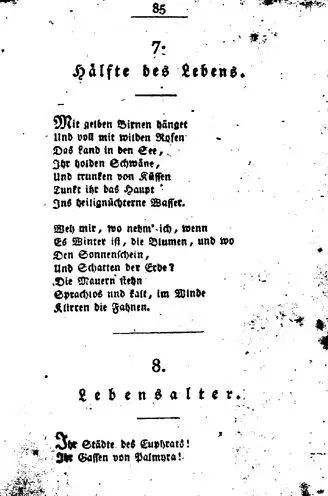

1803年12月,荷尔德林致信出版商威尔曼斯(Friedrich Wilmans),自称为其准备了几首夜歌(Nachtgesänge),《生命的中半》(Hälfe des Lebens)便在其中。该诗最早见于1799年年底荷尔德林的手稿,1804年才同另外8首夜歌首次发表在《1805年袖珍本:献给爱情与友谊》(Taschenbuch für das Jahr 1805. Der Liebe und Freundschaft gewidmet)中。只是原本被命名为“夜歌”的九首诗仅以“组诗”(Gedichte)为题面世,并以如下顺序排列:《喀戎》(Chiron)、《泪》(Thränen)、《致希望》(An die Hoffnung)、《火神》(Vulkan)、《羞怯》(Blödigkeit)、《该尼墨得》(Ganymed)、《生命的中半》(Hälfte des Lebens)、《生命的年岁》(Lebensalter)、《哈尔德之角》(Der Winkel von Hahrdt)。前六首为颂诗体(Ode),后三首为自由韵律。其中,《生命的中半》与其他几首夜歌并没有入选1826年出版的首部荷尔德林诗集,同时代人以其“黑暗病态”之故将其视作精神疾病的产物,直到20世纪初期荷尔德林的作品才被重新发掘,其中最受阐释者青睐的当属《生命的中半》。

《1805年袖珍本》中《生命的中半》页

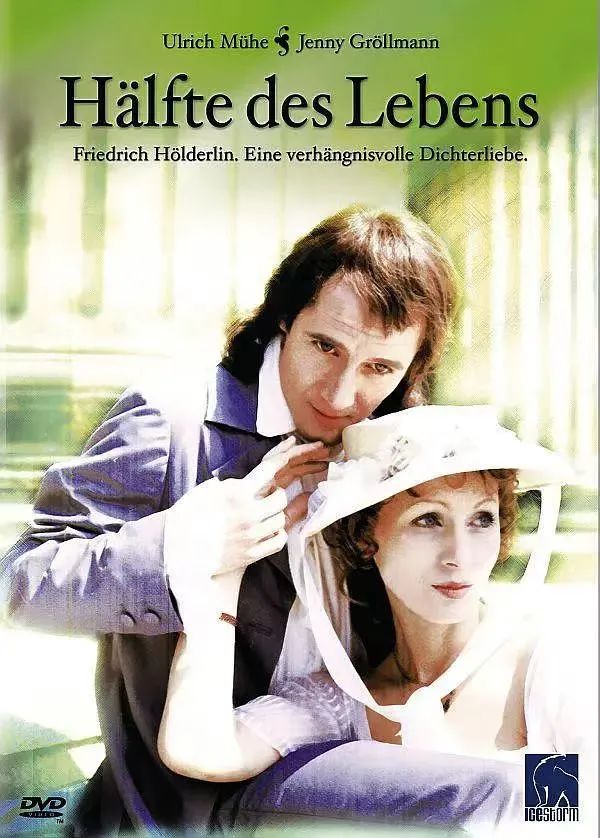

过往的阐释不乏把诗歌中的“我”等同于诗人荷尔德林,认为《生命的中半》具有高度的自我指涉性,是1799年荷尔德林的情场失意之作。与诗歌同名的荷尔德林传记电影显然参考了这种阐释,从电影海报中不难窥见该影片侧重于展现荷尔德林与苏塞特的恋情,把《生命的中半》当作诗人的人生写照——即便诗歌并没有明确指向爱情之苦。

1985年电影《生命的中半》海报

从诗歌的编排与结构来看,《生命的中半》在组诗中排行第7,诗歌的两段也各为7行,表现出生命的两半。结合荷尔德林的命运观之,更是增添了一份传奇色彩:1770年出生的荷尔德林于1807年踏入塔楼,时年正值37岁,恰为生命的中半。此外,诗歌的上下两段恰巧由42和41个音节组成,再次呈现出对称的结构。

与诗歌的形式相应,诗歌的意境也分为割裂的两半。以诗句“wenn es Winter ist”为节点,首段充满暖意的缤纷景象断崖式落入第二段肃杀萧瑟的凛然寒冬。具体表现为诗歌前半的意象均是成双出现,例如果实与花卉、湖水与湖岸、湖与天鹅,后一半却只有彼此孤立的人造之物,而且人称也由第二人称复数“你们”转为第一人称单数“我”,暗示着交流和共同体将不复存在。

作为组诗由颂歌体转向自由体的节点,《生命的中半》一转此前庄严、高昂的韵律变得忧郁消极,例如用以追悼的阿多尼斯格(- ◡ ◡ - ◡)频繁出现在这首小诗之中(其中部分诗行以弱起音节【Auftakt】开头),如Hälfte des Lebens、Und trunken von Küssen、nüchterner Wasser、Und Schatten der Erde、Klirren die Fahnen。诗歌的标题与两段诗节的尾句均采用了这一格律,使得整首诗歌的音韵优美、环环相扣,语势贯通似有循环往复之感。由扬抑抑格与扬抑格构成的阿多尼斯格(Adoneus)可以追溯至古希腊女诗人莎孚(Sappho)的诗作,她以此悲叹美男子阿多尼斯之死,这应当归属于古已有之的阿多尼斯节传统。阿多尼斯节在每年春天举行,城邦中的妇女会在这个节日里哀悼阿多尼斯之死又庆祝他的重生,因此这一节日又特别突出女性的地位。诗歌中出现的意象“Rosen”(玫瑰)正是古希腊神话中春季植物之神阿多尼斯的象征,他在春季复活,又在秋季离开。但是荷尔德林笔下的古希腊之春日一经逝去便无处可寻,贫乏的时代里,诗人预言寒冬将至,并永远追忆曾经开到荼蘼的黄金时代。

此前提到组诗后三首均使用自由韵律,以此向不押韵的古希腊诗歌致敬,然而《生命的中半》还使用了不少日耳曼文学传统的头韵(Stabreim),例如第二段前两行中的Weh-wo-wenn-Winter-wo。另外,荷尔德林在诗中用自己名字的同源词“hold”形容天鹅,亦可视作自比天鹅的暗喻。天鹅陶醉于亲吻,又把头浸入神圣清醒的湖水——陶醉与清醒,看似自相矛盾的形容却透露出诗人的自我追求,即在保有希腊式激情的同时,又不失德意志民族性中的冷静理智。结合阅读组诗第八首《生命的年岁》(Lebensalter):诗歌中的“我”临古感怀,感叹幼发拉底河畔的城镇、帕尔米拉城里的街巷因其居民的狂妄与僭越而遭到天神降罪,曾经辉煌的古代文明如今只剩下一片死寂的断壁残垣仍然矗立在荒原之上,自然界中的生灵为人文景观的消亡谱写出一首挽歌。从阿多尼斯之死到帕尔米拉之殇,《生命的中半》不仅是荷尔德林对于自身命运的慨叹,更流露出诗人对自身所处历史时代之贫瘠的体认,诗歌以曾经辉煌的古代文明为当时的文化境况敲响警钟。

(陈靖泽)

Friedrich Hölderlin

Ihr Städte des Euphrats!

Ihr Gassen von Palmyra!

Ihr Säulenwälder in der Eb’ne der Wüste!

Was seid ihr?

Euch hat die Kronen,

Dieweil ihr über die Gränze

Der Othmenden seid gegangen,

Von Himmlischen der Rauchdampf

Und hinweg das Feuer genommen;

Jezt aber siz’ ich unter Wolken (deren

Ein jedes eine Ruh’ hat eigen) unter

Wohleingerichteten Eichen, auf

Der Heide des Rehs, und fremd

Erscheinen und gestorben mir

Der Seeligen Geister

荷尔德林 作 刘皓明 译

你们,幼发拉底河畔的城镇!

你们,帕尔米拉城里的街巷!

你们,荒漠旷野上的柱林,

你们是什么?

你们的冠冕,

因你们逾越

人类的界限,

被天神降下的

浓烟和烈火掀去;

而此刻我坐在云下(白云

各有各的安宁),在

布置完美的橡树下,在

野鹿奔跑的荒原上,

我仿佛看见

陌生和死寂的亡灵。

陈靖泽,北京大学德语系2019级本科生,即将前往慕尼黑大学继续攻读德语文学硕士,研究兴趣为18-19世纪德语文学。