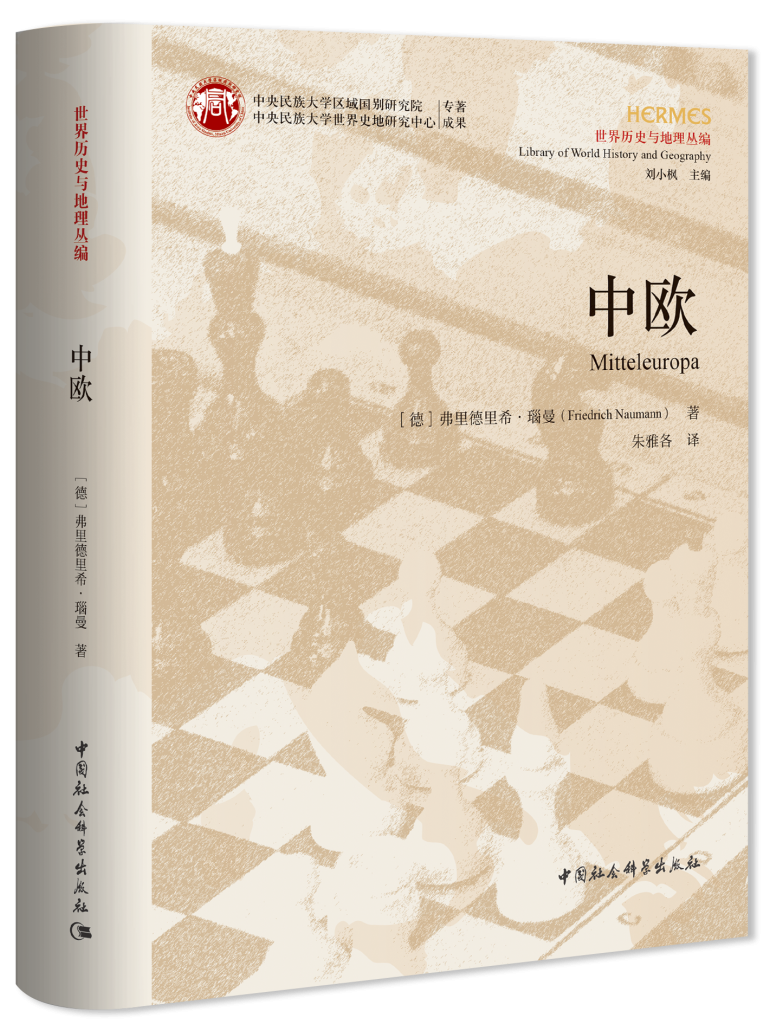

“世界历史与地理丛编”新书|《中欧》(弗里德里希·瑙曼著、朱雅各译)

[德] 弗里德里希·瑙曼 著

朱雅各 译

中国社会科学出版社,2025年9月

世界历史与地理丛编

刘小枫 主编

内容简介

弗里德里希·瑙曼的《中欧》是第一次世界大战期间德国地缘政治思想的标志性文本。面对欧洲传统强权国家(英、法、俄)的围堵,瑙曼提出以德国与奥匈帝国为核心,联合中东欧诸国构建中欧联盟,试图通过经济共生与文化整合重塑欧陆秩序。该构想被部分学者视为欧盟区域一体化的思想雏形,其关税同盟、经济互嵌等理念深刻影响第二次世界大战战后欧洲煤钢共同体乃至欧盟的构建。

目 录

* 上下滑动查阅更多

中译本导言:瑙曼与德意志的“中欧”大国梦(刘小枫)

前言

第一章 共同战争及结果

第二章 中欧的历史脉络

第三章 教派与民族问题

第四章 中欧的经济生活

第五章 战争经济学问题

第六章 中欧与世界经济

第七章 关税方面的问题

第八章 法律方面的问题

第九章 数据与历史资料

推荐书目

附 保加利亚与中欧

附录

英译本书评

译后记

中译本导言

瑙曼与德意志的“中欧”大国梦

刘小枫

在19世纪末期的德意志帝国,“民族[国家]社会主义”属于广义的自由主义派别,因对内主张社会民主改革,对外主张向东扩张领土,也被称为“社会自由主义”或“左翼自由派”。1896年,路德宗牧师弗里德里希·瑙曼(1860—1919)与马克斯·韦伯等人发起“民族[国家]社会联盟”(Nationalsozialer Verein),左翼自由派正式登上政治舞台,直到“一战”战后建立魏玛共和国,它都扮演了引人注目的角色。

▲ 弗里德里希·瑙曼(Friedrich Naumann,1860—1919)

马克斯·韦伯和瑙曼在学养和个性上都有很大差异——前者是社会学创始人,信奉现实主义政治原则,后者则是教会政治人,但在前者影响下成了社会达尔文主义者。因此,就两者的关系而言,前者算得上是后者的精神导师:

韦伯呼吁德国参与“世界大国政治”,要求把俾斯麦创建帝国唤起的强大民族情感引向他在弗莱堡就职演说中提出的伟大德国的“世界政治”新任务,这激起了巨大的反响。对弗里德里希·瑙曼的冲击最直接、也最大。瑙曼在《扶助》杂志上发表了对[韦伯的]弗莱堡就职演说的全面说明,他最后这样问道:“难道不对吗?如果哥萨克人来了,那么,什么才是最好的社会政策?要推行一项政策,必须首先保障人民、祖国与边疆的安全……我们……需要一种有统治能力的社会主义。统治的能力就意味着贯彻一种比以往更全面的政策。一种有统治能力的社会主义,必须是德意志民族的社会主义。”

瑙曼提到的“哥萨克人”指俄国人。“社会自由主义”积极支持德意志帝国向东拓展生存空间的政策,十多年后爆发的欧洲大战与此不无关系,而后来纳粹德国的东进,不过是对这一东扩方针的继承罢了。当然,德意志帝国的东扩冲动未必一定会导致战争。重要的是,战争爆发之初,德意志的各色自由派知识人大都积极支持帝国的战争立场,理由是英国和俄国的扩张已经让德意志本来就局促的生存空间更加局促。左翼自由派与泛德意志派和亲政府的右翼自由派在内政问题上立场各不相同,但他们都认同德国成为自由主义帝国的诉求。

对于“泛日耳曼主义者”而言,生存空间既可以使中世纪日耳曼骑士通过使斯拉夫土地殖民化而实现的领土征服合法化,也可以在情感上使散居于东欧各国但统称为日耳曼民族的人建立统一帝国。在很大程度上,他们只是相当小的少数民族,正如1918年前俄罗斯曾统治过的波兰部分地区(城市以外的地区)一样。但在相当多的地区,例如但泽或后来被称为苏台德区的捷克斯洛伐克地区,操德语的人口相当多,他们也是狂热的民族主义分子。

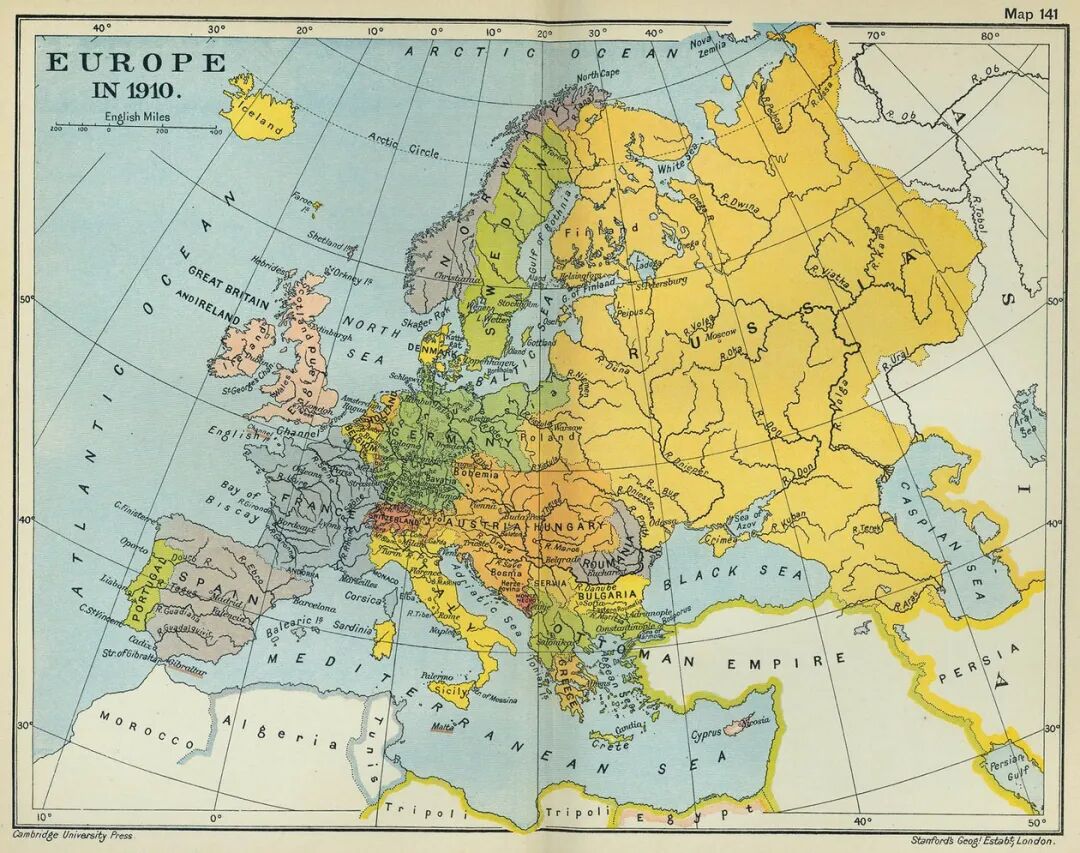

▲ 1910 年的欧洲地图

1915年10月,瑙曼出版了《中欧》一书,上市后持续畅销。瑙曼的基本主张是,源于霍亨索伦王朝的德意志帝国与源于哈布斯堡王朝的奥匈帝国应该结成牢不可破的经济共同体,以此形成“德意志的中欧”政治体——用歌德的话来说,就是让莱茵河流域与多瑙河流域连成一片。今天的人们若仅从德意志传统中去寻找这一生存空间观的起源,那就会找错方向:民族自由主义者瑙曼心目中的楷模是美国式的联邦主义。瑙曼承认,由于奥匈帝国是多民族和多宗教的政治体,“德意志的中欧”不可能采取联邦制,但他认为至少可以采取基于条约的联盟国家体制。重要的是,“德意志的中欧”必须基于一种在语言和教育等方面给予各少数民族自主权的宪制,但在经济和政治上,各民族必须成为一个统一体,而德国则应该成为波兰和捷克的保护人——他甚至建议中欧的国家中心设在布拉格。

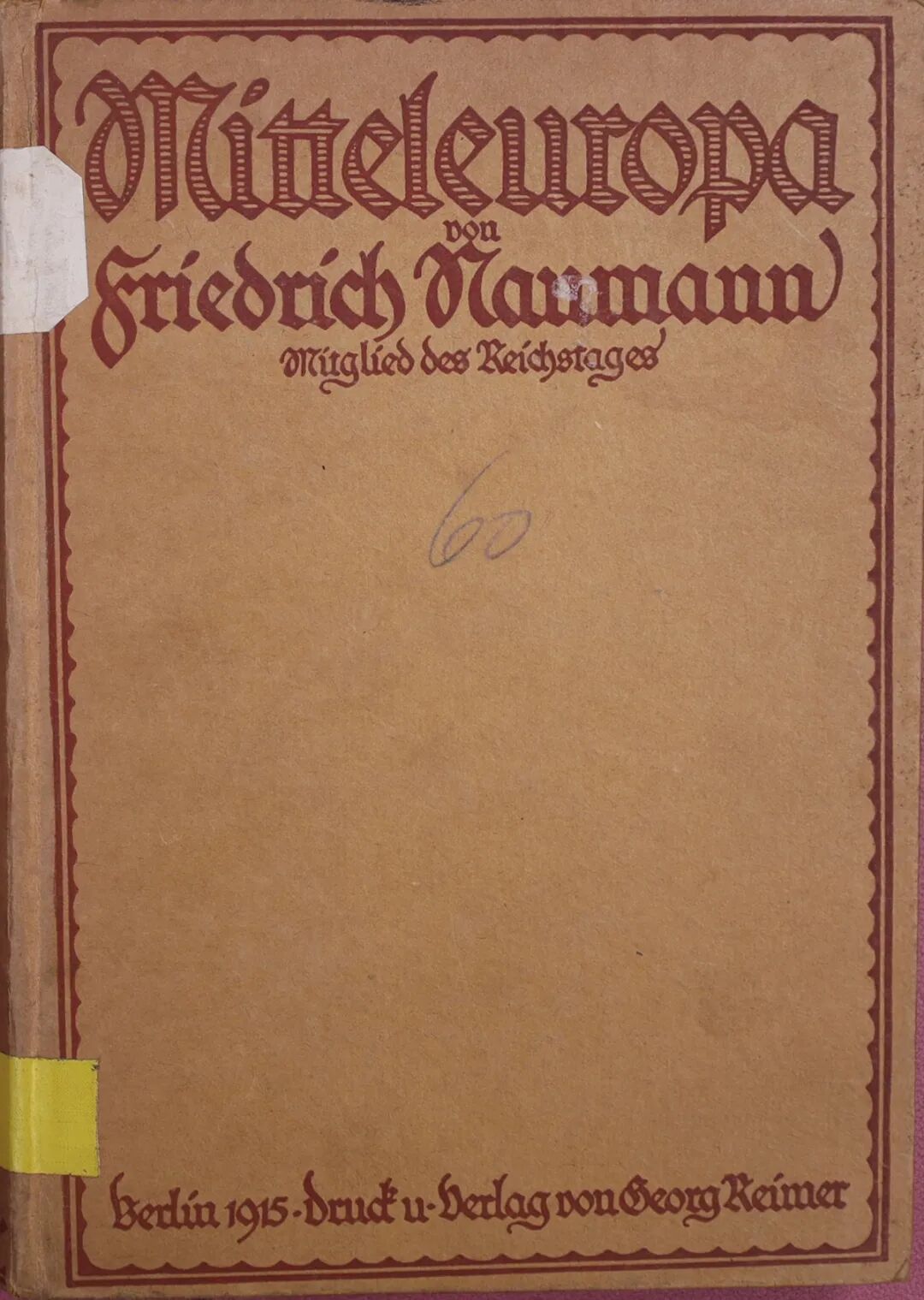

▲ 瑙曼《中欧》书影,1915年德文版

“中欧”概念的衍生

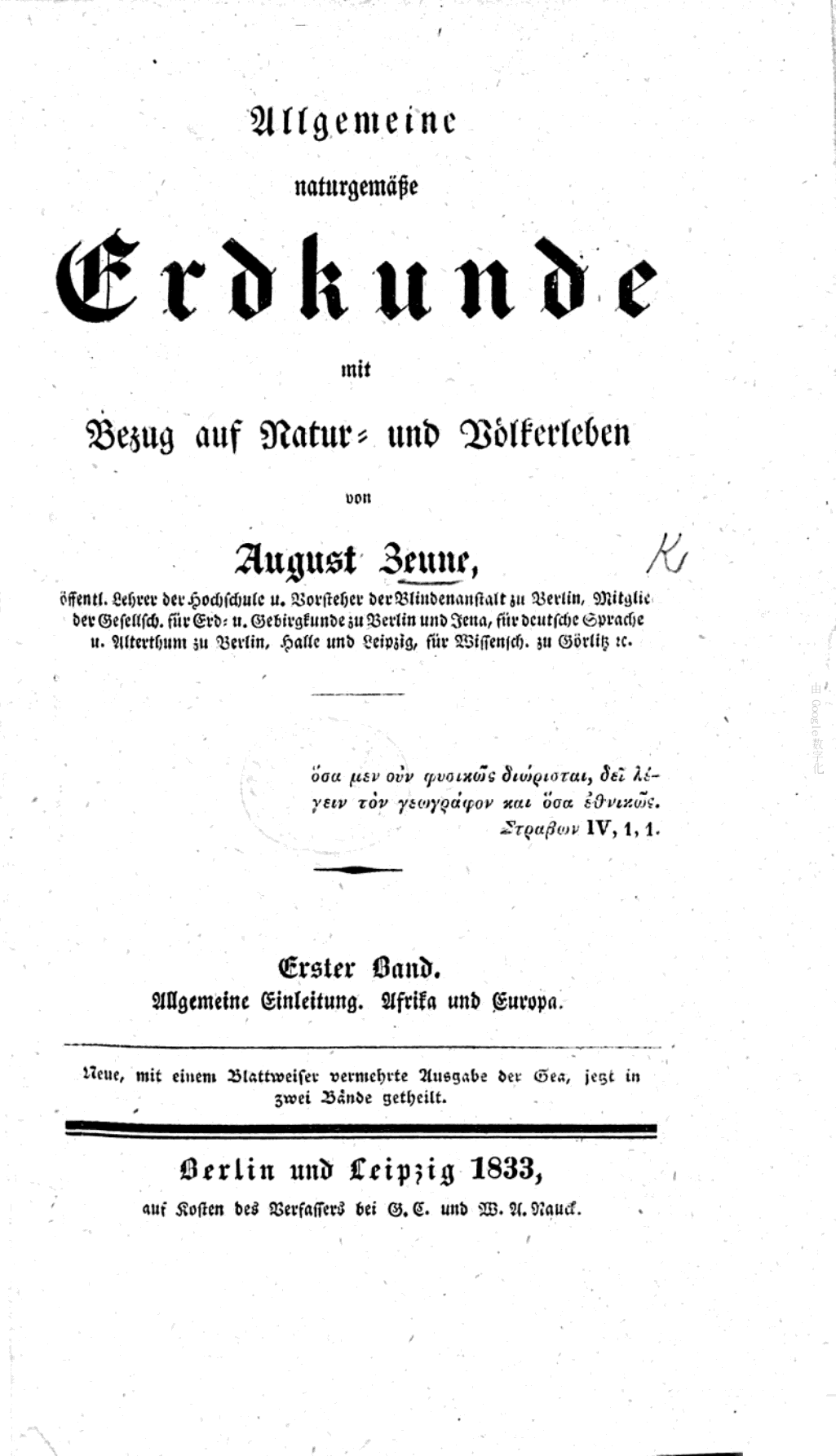

“中欧”听起来是一个介于东欧与西欧以及北欧与南欧之间的自然地理概念,其实不然。十九世纪以前,欧洲文献中并没有“中欧”这个语词,但若是把这个地缘政治概念的诞生主要归于弗雷德里希·瑙曼在“一战”初期发表的《中欧》一书,那也过于大而化之了,难免带来误导。据史家考索,Mitteleuropa一词最早见于约翰·佐勒(1778—1853)在1808年出版的《地缘:尝试科学的地理描述》。德意志地区最早开设地理课程的是维滕堡大学,出生于维滕堡的佐勒就在那里以“论地理学史”(De historia geographiae)为论文题目获得博士学位,而他父亲则是该校的古希腊语教授。1803年,佐勒移居普鲁士,在柏林一所中学教语文,后来与费希特成了挚交,他们有共同的德意志民族情怀。1806年,因汉诺威的主权归属纠纷,威廉三世的普鲁士遭到拿破仑的法国痛击(耶拿战役),佐勒因此而成了德意志民族精神的宣传家。1810年,佐勒受聘于柏林大学教授地理学,次年就修订再版了《地缘》一书,而此书的初版已经点燃卡尔·李特尔的地理学热情。佐勒还是当时的浪漫派文人群体成员,曾积极推动德意志文化的纯化,他的《尼伯龙根之歌》散文译本(1813)在当时非常著名,更不用说他在1810年出版的散文作品《德意志神:论德意志的统一》。

佐勒更多以开创盲人教育的伟绩留名青史,以至于他在地理学方面的开创之功以及唤醒德意志民族意识的文学成就没有得到政治史学家应有的重视。从佐勒的经历来看,“中欧”一词的出现,在一开始就带有政治意涵。尽管如此,在佐勒笔下,这个语词又并不带有后来才出现的区域地理政治含义,它被用于指欧洲的南北分界线:从法国大西洋沿岸延伸到黑海,甚至包括英伦三岛南部、瑞典南部以及俄罗斯中部和南部,一直延伸到乌拉尔山脉和伏尔加河,可以说与德意志并不相干。毕竟,那时的德意志还不是一个独立、统一的政治单位。维也纳会议以后,随着德意志统一意识的高涨,地理学家开始区分“西欧”和“东欧”,19世纪30年代又出现了“西南欧洲”和“东北欧洲”的区分。诸如此类的区域划分无不表明,德意志人开始试图确定自己的疆界范围。

1833年,佐勒的《地缘》出了第四增订版,篇幅扩大到两卷,书名改为“依据自然的普通地理,及其与自然和民族生活的关联”。他仍然认为,“从中欧到亚洲,地球半径的差值会增大,但要确定其中的关系还为时尚早”,而Mitte Europas[欧洲的中心]或Harzland[核心地带]就是德意志的自然地域,即阿尔卑斯山至维斯瓦河的森林地带(Alpen-Weichselwaldland)。

由于海洋和山脉(而不是流水)一直是国家和民族之间的分界线,因此民族的大小更加固定,同时也更加按照自然边界组织起来。只有在中欧,众多的日耳曼部落与斯拉夫部落融合在一起,我们以前认为是西欧和东欧分界线的丘陵线,由于几个世纪的战乱,并不是随处可见。[……]斯拉夫人并没有停留在山区和平原的交界处,虽然斯拉夫人越过巨人山脉(Riesengebirge,[引按]即位于波兰西南部的克尔科诺谢山[Karkonosze],苏台德山系中的最大山脉,今与捷克分享,亦称捷克与波兰的界山,最高峰海拔1602米)的山坡,向波希米亚森林挺进,从而占领了易北河上游盆地,但他们从未到达三角平原的顶端加莱,而是被德意志军队阻挡在萨勒河(Saale,[引按]易北河左岸支流)和易北河,后来又被推过奥得河,到达将奥得河地区与维斯瓦河地区分隔开来的林木茂盛的丘陵地带。(同上,页189—190)

▲ 佐勒《地缘》第四版第一卷书影,1833年德文版

1848年革命期间,“中欧”这个语词出现的频率明显增高,而且成了一个政治单位的概念。主张“大德意志方案”的法兰克福立宪议会议员宣称,德意志人应该建立一个“庞大的中欧国家”,以此“与斯拉夫国家和拉丁国家抗衡”,“从英国手里夺过海上霸权”:“这就是德意志的未来!在这个目标面前,一切关于宪法形式的琐碎辩论都毫无价值。”最为著名的鼓吹者当属并非立宪议会议员的康斯坦丁·弗兰茨,他主张奥地利和普鲁士建立联盟,并联合其他日耳曼语系国家,唯有如此才能“剥夺法国和俄国在欧洲大陆的优势地位”。

既然“中欧”一词是在1848年的支持和反对“大德意志方案”的辩论中“被创造出来”的,那么,这个语词几乎等于德意志民族神圣罗马帝国观念的死灰复燃。不过,这种政制性的“中欧”观念并没有成气候,毕竟,1848年的德意志合众国夭折了,这使得德意志的“中欧”观念没有立足的国土。俾斯麦打造的德意志帝国依据的是“小德意志方案”,俾斯麦退出政坛后,“中欧”作为一个帝国式的德意志观念才逐渐起死回生。约瑟夫·帕尔奇(1851—1925)在1903年出版的《中欧:西阿尔卑斯山和巴尔干半岛的国土和民族》一书,多少带有这种性质。帕尔奇早年在布雷斯劳大学攻读古典语言学、历史学和地理学,毕业后他将古典语文学与地理学结合起来,研究古希腊罗马地理,成了颇有成就的古代历史地理学家,其《中欧》一书带有同样的性质。

全书分十章,篇幅长达432页,但题为“世界位置及其意义”(Weltlage und Bedeutung)的第一章仅有9页,帕尔奇开篇就写道:

欧洲之所以被视为自立的大陆,并不在于俄罗斯广袤的陆地,因为它与亚洲大陆有着广泛的联系;毋宁说,欧洲在更大程度上基于分割其海湾的岛屿和半岛带。但是,只有通过位于它们之间的中欧核心地带(Kern Mitteleuropas),这些形状丰富的肢体才能连成一个地理单元。大陆怀抱中的两个洼地——波罗的海和北海——通过其出口的下沉而通向海洋([引按]指大西洋),这一重要事实确保了欧洲轮廓的清晰和命运的自立。[……]

阿尔卑斯山脉、伊利里亚山脉(Illyrische Ketten,[引按]巴尔干半岛西北部,包括亚得里亚海东岸,大致相当于今斯洛文尼亚、克罗地亚和波斯尼亚—黑塞哥维那部分地区)、喀尔巴阡山脉和巴尔干山脉决定了欧洲的组织结构,将欧洲各国分隔开来,确保了各国在自然、民族和政治上的独立性。尤其是它们将地中海中部和两个半岛([引按]指希腊半岛和意大利半岛)排除在中欧之外,而这两个半岛是古代文化最喜爱的地方。[……]

从阿尔卑斯山西麓到巴尔干半岛东端的高山屏障是中欧的基础。奥斯坦德(Ostend,[引按]比利时西北部城市)和日内瓦、梅梅尔(Memel,[引按]濒临波罗的海的德意志贸易城市,今属立陶宛,改名为Klaipeda[克莱佩达])和布尔加斯(Burgas,[引按]保加利亚东南部城市,濒临黑海西岸)之间的广袤土地构成了欧洲国家大家庭的核心。整个地区直到中世纪才成为世界历史的中心。古代文明只对这里产生了部分影响。只有从山脉屏障的两端,即马萨利亚(Massalia,[引按]今法国马赛,上古时期曾是希腊人的殖民港口)和敖德萨的前身奥尔比亚(Olbia),希腊商业才向大陆中心伸出微弱的触角。

可以看到,帕尔奇的“中欧”指欧洲这个大半岛的核心区域。帕尔奇写作此书是应麦金德的邀请,英文本(1903)先于德文本问世(且经过英译者删减章节划分与德文版不同),属于麦金德主持的“世界区域”(The Regions of the World)丛书中的一种——出版这套丛书为的是配合麦金德自己的《不列颠及不列颠海域》。帕尔奇凭靠这本书获得了莱比锡大学的地理学教席,拉采尔去世后,该教席一直空缺。后世的读者很容易看到,帕尔奇所描述的“中欧”地缘,正好是随后的欧洲三十年战争(1914—1945)的核心战场。帕尔奇似乎并非没有预感,因为他在“序言”一开始就说,他面临着这样的问题,即“是否有可能将这样一个由不同国家组成的地域(Kreis)作为一个整体来理解和介绍,而其中一些国家充满了相互冲突的愿望”。不用说,帕尔奇的《中欧》属于标准的政治地理学作品——由于太过政治化,以至于有人否认它是“学术著作”,但它并不带有德意志帝国主义的政治想象则是事实,尽管他的确描绘了一个经济、政治和军事统一的中欧,甚至将它视为一个未来的世界强国。

▲ 帕尔奇《中欧》1903 年英文版插图

尤其重要的是,帕尔奇不主张德意志帝国东扩。“一战”刚爆发不久(1914年9月下旬),德军在东普鲁士一带两次重创俄军,德国举国上下振奋不已,帕尔奇却发表公开演讲,明确告诫德国人应该克制:

即使是最大胆的乐观主义者,也不应梦想德国的东部边界会发生某种重大推移。历史的教训已经付出了足够沉重的代价,绝不能再失去这些教训。我们决不能忘记,吞并异族聚居的大片地区并不意味着帝国的强大,相反——用俾斯麦的恳切之言来说——这只会“强化我们自己领土上的离心因素”。德意志人民被迫卷入世界四大强权的阴谋所强加的艰难斗争中时,任何触手可及的胜利奖品都与所面临的政权毁灭的威胁不相匹配,这是艰难的处境。不是征服的欲望,而是自保的防卫义务让德国人握紧了手中的利剑。他们必须确保自己的未来不会再次出现同样的危险。

“一战”结束后,尽管帕尔奇的警告不幸应验了,但面对凡尔赛会议做出的地缘裁决,他随即公开发声,捍卫德意志人在历史——政治地理方面的权利。政治实体对其地理位置的依赖性往往会受到其他方面因素的影响,必须以谨慎的考虑来认识和限制这种依赖性。政治边界“通常只是从自然中借用的,而不是由自然实际设定或规定的边界”,必须尊重历史的地理边界。这话让今天的我们不免想到,帕尔奇的出生地是下西里西亚(波兰西南部)的最大城市布雷斯劳(Breslau,波兰语称Wrocław[弗罗茨瓦夫])。那里起初属于波兰王国,17世纪时(1675)才成为哈布斯堡王朝的属地,18世纪40年代又被普鲁士王国夺走,而仅仅一个世纪之后,那里的波兰人已经成了极少数族裔。“二战”结束时,德国奥得河(Oder River,发源于捷克东北部奥得山北坡)及其支流尼斯河(Neisse River,发源于捷克苏台德山脉)以东的11万平方千米领土被割让给了波兰,以此补偿波兰东部割让给苏联的18万平方千米领土——布雷斯劳成了德国在“二战”后丧失的最大城市。

帕尔奇的《中欧》一书刚问世不久,老辈的地理学家基尔希霍夫(1838—1907)就做出了带有民族主义情绪的强烈反应,他出版了一本小册子,强调中欧地域的历史主人是德意志民族:

我们德国人绝不是一个没有血性的民族。过去两千年里,中欧西部和南部的凯尔特人同东部的斯拉夫人一起加入了日耳曼核心(dem germanischen Kern)。那些史前外来居民可以追溯到冰河时代,他们的残余已完全被我们的祖先吸收。可是谁去历数过,谁去了解过他们!直到最近的人类学研究才告诉我们,有多少人种体征顽强地在遗传中保留了下来,尤其是头骨形状,其忠实程度简直令人惊叹。这些头骨特征与史前墓葬中发现的特征联系紧密,如今生活在同一地区的居民身上也能找到这些特征,尽管只是零星分布,且其在空间上的分布与当前的诸民族边界并不完全一致。(卢白羽译文)

这段话显然是佐勒在70年前的如下说法的回音:

日耳曼人是一个庞大、强壮的土著民族,他们战胜了凶猛的、统治世界的罗马人,两者的混合产生了今天仍居住在欧洲西南部的许多混血民族。另一方面,自众多德意志部落迁徙以来,另一个民族,斯拉夫人,一直从东方向巨人山脉挺进。

基尔希霍夫早年在波恩大学和耶拿大学攻读自然科学,毕业后在中学任教,德意志帝国立国那年(1871),他受聘于柏林的战争学院(Kriegsakademie)担任地理学讲师。这所学院由普鲁士军队的著名改革家格哈德·沙恩霍斯特(Gerhard von Scharn-horst,1755—1813)创建(1810),第一次世界大战结束后曾被凡尔赛条约取缔,1935年才得以恢复。基尔希霍夫在这里任教两年后,受聘为哈勒大学地理学教授,长期从事“德意志地理学和民族学研究”(Forschungen zur deutschen Landes und Volkskunde)。他的“中欧”观反映了德意志帝国后期的强权政治冲动,即试图重新规划欧洲的政治版图。在他眼里,中欧地缘的东沿在历史上紧邻波兰——立陶宛联合王国。基于政治想象中的中欧地缘,基尔希霍夫相信,

再怎么赞美都不为过的命运另有安排。我们这个全新的帝国处于欧洲列强环伺之中,比古老的“德意志民族的罗马帝国”装备更加精良,足以应对任何对手。它是世界和平、同时也是最纯正的德意志文化的忠实堡垒。与今日之希腊民族相比,霍亨索伦王朝治下的德意志帝国是一个文化民族,它已将自身的中间等级核心发展成为一个民族国家。只要俾斯麦的天才光芒继续照耀并指引着他的子民,这个国家就会一如既往地热爱和平——它多次庄严起誓保证——以抵制那些语焉不详的空谈家的沙文主义。(同上,页58)

不难看到,从1800年到1900年的一个世纪里,伴随着德意志的现代成长,“中欧”才逐渐成为一个政治地理概念。不仅如此,帕尔奇明确提出的“中欧”概念,还在相当程度上激发了麦金德于1904年提出“心脏地带”说。尽管如此,这一概念其实更多是想象中的政治空间,德意志人尚需要某种政治理念来填充确切的含义——尤其是需要一场战争来让它成为实在的空间。

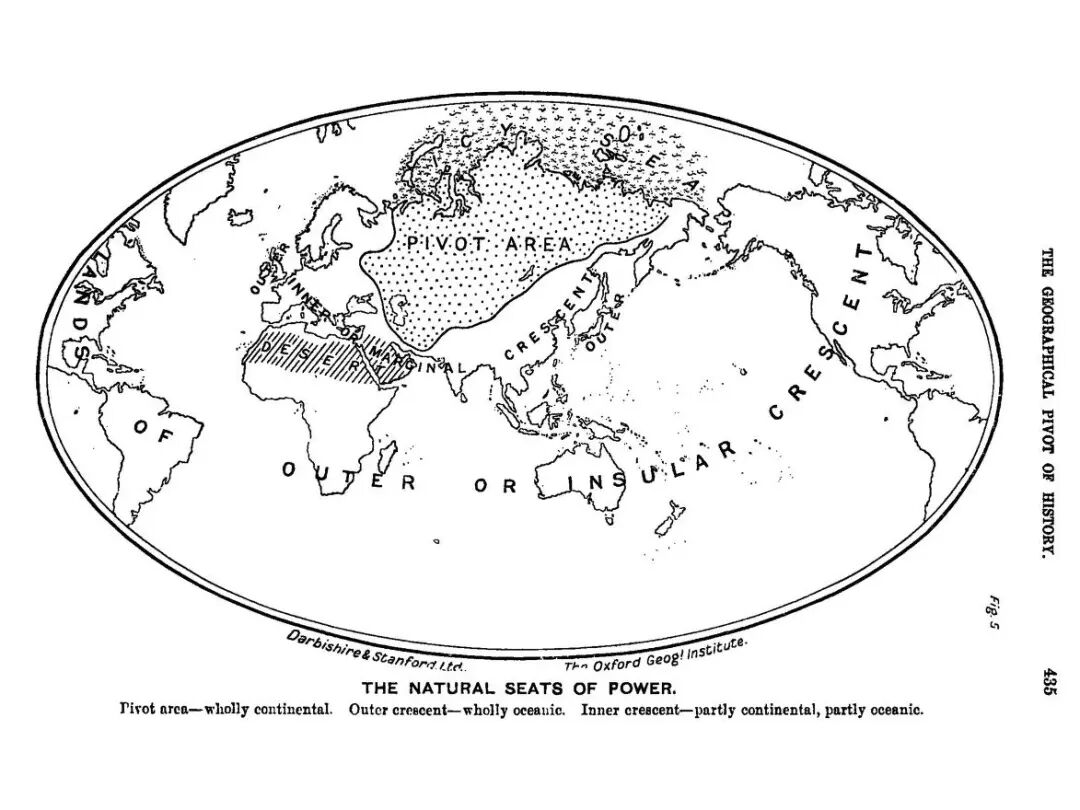

▲ 麦金德的“心脏地带”与“新月形地带”

载《历史的地理枢纽》,1904年

德意志帝国的东扩

战争出人意料地很快来了,瑙曼的《中欧》一书就在这样的背景下应运而生。此书问世的同一年,地理学教授威廉·西维斯(1860—1921)正好出任基森(Giessen)大学校长。他在大学年度庆典上发表演讲时以“中欧的地理边界”为题,第一句话就说,“我们进行的这场强有力的战争(der gewaltige Krieg)已经持续了差不多近两年”,并在此种语境下提出了具体确定“中欧”地理空间的必要性问题。在西维斯看来,这场“战争的内在框架”对德国人来说“还有另一伟大的意义”,那就是——

随着战争规模的扩大,1756年至1815年间占主导地位的普鲁士生存问题以及1815年至1871年间占据我们历史的德意志问题,如今已被中欧问题所取代,即建立一个中欧合众国(Verbandes von Staaten der Mitte Europas),以便在政治、军事和经济方面确保自己的安全。

西维斯批评弗里德里希·瑙曼等人从政治或经济角度大谈“中欧”构想都不过是些无根之论,毕竟,德国人首先得确定中欧的地理基础。按照西维斯划定的边界,中欧合众国的面积约200万平方千米,占整个欧洲面积的五分之一;战前人口有1.6亿,超过欧洲总人口的三分之一。在这个多民族的合众国中,德意志人和弗拉芒人(Vlamen,主要居住在比利时北部和荷兰)占大多数(8800万),其次是斯拉夫人(3500万),然后是罗马尼亚人(1100万)、匈牙利人(1000万),还包括800万法兰西人和瓦隆人(Wallonen,族源与法兰西人相近,其先民主要为罗马化的别尔格人,多居住在比利时),以及500万犹太人和300万意大利人。西维斯相信,通过“强有力的战争”,由德意志人主导的中欧合众国作为“多民族综合体”(vielfach Nationalitäten-Komplexe)将取代“纯粹的民族国家”——前提是以德意志帝国为中心在政治和经济上形成利益共同体,在军事上形成安全共同体,而“这两点在我[划出]的中欧边界之内都可以做到”(同上,页24)。仅从人口民族成分的比例来看,西维斯的中欧帝国构想就得向东大举扩张。

▲ 威廉·西维斯(Friedrich Wilhelm Sievers,1860—1921)

没过多久(1917),针对瑙曼的著作引发的“中欧”观念热,奥地利的历史地理学家胡果·哈兴格(Hugo Hassinger,1877—1952)以“中欧的地理性质”为题做了一次学术报告。在他看来,“要找到这个地理术语的一幅没有争议、含义明确的图景是徒劳的”,人们往往不过是把德意志帝国和奥地利的领土联合起来,再加上部分或全部巴尔干国家,以及瑞士、荷兰、比利时、丹麦、波兰和俄罗斯的波罗的海各省,乃至把斯堪的纳维亚和意大利也包括进来。如今的地理学家凭靠地图几何学确定欧洲中部的地理位置(捷克和斯洛伐克及其周边区域),对于理解历史无济于事。毕竟,“欧洲”本身就是一个不断移动的政治地理概念,自查理大帝的帝国分裂以来,西欧和中欧的划分就“因边界和归属的变化而不断变更”,遑论自中世纪晚期以来,欧洲中部一直是神圣罗马帝国、奥斯曼帝国和俄罗斯帝国相互争夺的破碎地带。

从自然地理的角度看,中欧固然是东欧与西欧之间的过渡地带,但政治和历史并不完全受自然地形约束,尤其是在麦金德所谓欧亚大陆心脏地带的边沿:

在地理上,中东欧自然而然地分为三部分:维斯杜拉(Vistula)盆地、多瑙河盆地和巴尔干山脉。但因三者之间有些过渡地带,又由于大马蹄形的喀尔巴阡山的中央主要山汇将多瑙河盆地分割为二,这一格局便随之复杂化了,尽管其基本构形并未改变,而且,地理与历史的相互作用——有时是地理与当代政治的相互作用——让旅行者可能看到,一些村落相距不过数英里,却各自有截然不同的社会特征,这种情况在世界其他地区实属罕见。

倘若神圣罗马帝国没有瓦解,作为地缘政治概念的中欧多半还会处于蛰伏状态。正如已经看到的那样,作为政治地理概念的“中欧”,实际上是拿破仑战争以及维也纳会议的结果。在地理学家以外的人士中,人们通常把弗里德里希·李斯特视为德意志“中欧”构想“最早的先知”,但他其实并没有明确提出这个概念。而且,直到19世纪40年代初,李斯特才提出建立一个经济共同体式的德意志——马扎尔东方帝国(German-Magyar Eastern Empire),它将从亚得里亚海延伸到黑海,“通过与英格兰结盟并建立共同的经济空间”,抗衡“美国和沙俄这两个新兴的庞大帝国”——前提是德意志人得向东部大量移民。尤其是为了阻止德意志人移民北美让美国经济富裕起来,李斯特明确建议,必须引导德意志人向东南欧“边境殖民”,把多瑙河从源头到黑海入海口都打造成一条德意志河流。

▲ 李斯特(Friedrich List,1789—1846)

严格来讲,1848年共和革命期间出现的“大德意志方案”,已经实质性地包含打造“中欧”共同体的政治想象——这一概念还有“核心欧洲”(Zentraleuropa)或“区间欧洲”(Zwische-neuropa)之类变体。不幸的是,民族自由主义的德意志合众国构想功亏一篑。在麦金德看来,这是俄国强势西进的结果:

从1848年至1850年间,民主运动遍布莱茵河以东,中欧燃起了自由与民族观念之火,但是从我们的视角来看,其中的两个事件,也仅有这两者是决定性的。1849年,俄军挺进匈牙利,并将马扎尔人再次置于维也纳的统治之下,从而使奥地利人得以恢复对于意大利人和波希米亚人的统治之权。1850年举行了关乎历史命运的奥尔米茨会议,俄罗斯与奥地利拒绝让普鲁士国王接受法兰克福议会奉上的整个日耳曼地区的王冠。因此,东欧的持续联合得以维护,而来自莱茵兰的自由主义运动确然受阻。

由此看来,俄国也有打造自己的东欧帝国的愿想,但是,这必然挤压德意志人心目中的中欧生存空间。麦金德没有提到,奥地利、捷克、匈牙利的自由主义者,同样各有各的“中欧”愿想,俄军挺进中欧非但没有扼杀这类愿想,反倒成了其萌生的催化剂。

瑙曼张扬“德意志中欧”观念始于19世纪90年代中期,以此作为1848年自由主义共和革命的大德意志构想的替代品。希特勒在1938年兼并奥地利,的确实现了瑙曼的“德意志中欧”构想——接下来他还想实现李斯特的愿想。史学家没有理由说,瑙曼的构想是基于联盟国家体制的经济统一体,而希特勒实现这一构想采用的是军事手段,因而两者不可同日而语。瑙曼的《中欧》写于1914年年底至1915年年初,明显意在为刚刚爆发的战争提供明确的战略目标:该书第一章即题为“共同的战争及其结果”,“Mitteleuropa ist Kriegsfrucht”[中欧是战争成果]成了他的宣传口号。瑙曼相信,德意志民族是除英格兰、俄罗斯和美利坚之后的第四个伟大的世界民族,作为“迟到”的中欧帝国,德国必须迎头赶上。由于所在的生存空间过于局促,德国必须把从北角到波斯尼亚的中欧视为自己作为“新的世界强国的核心区域”。为了实现这一目的,德国必须使用一切手段让东部地区的异族脱离俄国的控制。

无论如何,“中欧”概念不是瑙曼的发明,他不过是让这个概念具有了明确的地缘政治意涵,或者说成了具体的战略目标罢了。何况,撰写《中欧》一书时,瑙曼已经为传播“德意志中欧”这一观念“奋斗了二十余年”。即便如此,瑙曼的“中欧”规划仍不能让兴登堡(Paul von Hindenburg,1847—1934)和鲁登道夫(Erich Ludendorff,1865—1937)这样的东线将领感到满意,“理由是它不够雄心勃勃,对东欧小国太过温和”。对他们来说,“中欧”概念应是德意志帝国东进的“一块垫脚石”,而非东进的目的本身,否则,这一概念只会给德国的发展潜力带来“非自然”限制,“让德国永远被困在中欧地区”。事实上,《中欧》尚未问世,帝国政府已经趁战争爆发之机开始东扩。1914年年底,奥得河畔的法兰克福市长弗里德里希·施威林(Friedrich Ernst von Schwerin,1863—1936)受首相府委托,拟订了一份向东移民的计划,还成立了“促进国内移民社”。在提交给首相府的移民政策方案中,施威林表达了德意志帝国从1848年的自由主义共和革命者那里继承得来的东扩信念:

必须重新号召德国人民——地球上最伟大的殖民民族——去完成伟大的移民业绩,必须使德国人民获得能享受生活的扩大了的疆域。可供德国人移民的海外领土已被瓜分殆尽,即便是作为这场战争的战利品也不可得,因此不得不试图在德国本土附近获得新的移民区。

施威林把德意志人称为“地球上最伟大的殖民民族”,指的是自中世纪晚期以来德意志人一直在向东殖民,而提到“可供德国人移民的海外领土已被瓜分殆尽”又充分表明,他在拿美国作比较:盎格鲁——美利坚人已经把自己的疆域扩展到西太平洋,德国人除了向东欧方向拓展生存空间,还能向哪里拓展呢?这样想的德国人并非只有施威林。20世纪40年代的希特勒“有充分的理由”把苏联的欧洲部分称为“德国的印度”,或者满意地表示,“类似于美国西进运动的殖民机会到来了”。一旦重新迁徙或干脆杀掉那里的住民,人口统计学家和经济规划人员将把那里当作一张白纸,就像盎格鲁——美利坚人对付印第安人那样,而“荒蛮的[欧洲]东部”就会成为德国的边疆。

自由主义者的懊悔

直到今天,仍然有政治史学家坚持认为,瑙曼“领导的民族社会主义运动”是纳粹运动的先声。但在仅比瑙曼小两岁的自由主义政治史学家弗里德里希·迈内克(1862—1954)眼里,瑙曼的“民族社会主义”却堪称“德国历史上最崇高的梦想之一”,只可惜它生不逢时:既来得太早又来得太晚,“以致不可能得到实现”。他甚至“假定”要是“瑙曼成功了的话,也许很可能永远都不会出现一场希特勒运动”——理由是,

从纯粹的思想史和精神史来观察,瑙曼的民族社会主义乃是一次了不起的尝试,它要把德国人民最精神的以及最物质的和现实的因素结合为一个内容极其丰富的综合体。基督教和德国唯心主义、古典的人道理想和近代的社会经验主义、民主和帝国、近代的艺术需求、人民的武装力量和经济的扩张——所有这些观念,现在都像善良的天使一样出现在新德国的摇篮旁边,给它献上一份生日的礼品。

▲ 弗里德里希·迈内克(Friedrich Meinecke,1862—1954)

迈内克是在“二战”结束后(1946)才这样说的,而在魏玛共和国时期,他的言论的确有为希特勒获取权力做舆论准备之嫌。在1924年出版的大著《国家理由学说及其在现代史上的地位》中,迈内克从国家“受制于生存斗争的自然法则”的政治学原理出发,盛赞“马基雅维利《君主论》的伟大合理内核”:国家“不顾一切代价”追求生物学意义上的“安全和自保”,无可指摘,否则“就如谴责和诅咒美洲豹身上的斑点一样没有道理”——“国家需要权势以伸展自身,恰如人活着就需要空气;没有追求权势的进程,国家实际上根本不成其为国家”。

这里的关键在于民族国家理念与自由主义理念的耦合——对瑙曼来说,“自由本质上是一种民族理念”。这当然不是什么了不起的独到新见,康德的学生费希特早就如此声张过了。然而,在1914年之前,没有谁比瑙曼更有效地传扬这种德意志式的自由主义运动的民族精神——其中包含“民族——军国主义元素”(national-militaristic element)。他就像中古德意志传说中的花衣魔笛手(the Pied Piper)一样,“用迷人的笛音施展魔法”,“以极具说服力的魅力阐述自己的理想,吸引了[战前]德国最优秀的青年”,因此“很快就成了自由主义知识分子中最知名的代言人”。

他以热情友善的个性和敏感的智慧投身于这项任务。他的机智和独特风格在德国政治和政治新闻领域前所未见,令他那一代人着迷。他不仅口才出众,还能用清晰易懂的散文增添魅力。他的文笔能让德语句子摆脱学究气的束缚,简化高深的学问,赋予平凡之事以尊严。他的文学天赋弥补了独创性的不足,使他的政治写作熠熠生辉,反映了威廉时代自由主义者的希望、抱负、疑虑和恐惧。

卡尔·施米特在魏玛共和国时期(1926)有理由指出,瑙曼以及他的两位政治友人——社会学家马克斯·韦伯和魏玛宪法主要起草人雨果·普鲁斯(1860—1925)——都属于“与帝国的政治制度作斗争的德国自由派和民主派”,他们相信唯有英美式的议会民主制才能“保证培养出政治精英”,“让最优秀最有能力的人掌握政治领导权”。而实际情形恰好相反:无论是在帝国时期还是魏玛共和时期,议会都不过是各色党派和利益集团操纵政治的工具,议会民主很容易使得公共事务堕落为相互冲突的“党派及其追随者分赃和妥协的对象,政治完全不是精英的事业,倒成了一个可疑的阶层从事的可耻勾当”。与此对照,迈内克对瑙曼以及政治友人的期许是不是过于天真了呢?

“二战”结束后,迈内克后悔了——他沮丧地写到:德国“想要成为世界强国”的愿望不过“是一个虚幻的偶像”,它让德国人“眩惑”,并让德意志文化蒙受不幸。德国人早就应该看到,特殊的政治地缘环境“不容许”德国成为世界强国。瑞士、瑞典和荷兰乃是前车之鉴,它们无不一度想要成为世界强国,而历史证明,它们的生存只能依傍某个世界强国。在抚摸遍体鳞伤的德国后,迈内克不禁发出了这样的感叹:要是德意志人没有受俾斯麦误导走向帝国之路,而是像歌德笔下的人物那样,“乐天知命,满足于自己窄小的生存空间”,他们会是幸福的小国寡民。用德裔美国自由主义史学家弗里茨·斯特恩的话来说,为了实现真正的自由民主,一个国家哪怕是“为此付出政治独立的代价”也应该在所不惜。

著译者简介

作者弗里德里希·瑙曼(Friedrich Naumann,1860—1919),德国重要的自由派政治家、社会改革家和思想家。出生于牧师家庭,早年曾担任新教牧师,后因对社会问题的关注转向政治生涯。1894年,他辞去神职,投身于社会运动,试图将基督教伦理与工人权益相结合。一战期间,瑙曼提出“中欧”构想,主张以德奥为核心建立经济联盟。这一思想在1915年出版的《中欧》一书中系统阐述,成为泛德意志运动的重要理论。战后,他于1919年共同创立德国民主党,主张建立民主共和国,但同年因心脏病突发去世。瑙曼的遗产深远。1958年成立的弗里德里希·瑙曼基金会继承其理念,成为德国自由派的政治中心。

译者朱雅各,北京第二外国语学院德语语言文学在读博士研究生。发表译作有《苏格拉底的修辞与政治哲学》《卡尔·巴特的疾病神学》《一同兴起》等。

(书讯来源于中国社会科学出版社,导言脚注略。)

“世界历史与地理丛编”新书丨《统治的激情——奥利瓦雷斯与西班牙帝国的衰落》(张珂 译)

重磅书讯|中央民族大学世界史地研究中心推出“经典与解释·世界历史地理丛编”——《布克哈特书信选》

欢迎关注