新刊首发|柏拉图《斐多》导论

编 者 按

本文原题为《柏拉图与尼采论死亡——柏拉图〈斐多〉导论》,刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),[美国]迈克尔·戴维斯 撰,滑骐印 译。注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

译 按

本文为作者在卫斯理大学(Wesleyan University)做的一次讲座,时在 1978 年春,原刊 Ancient Philosophy , vol. 1, issue 1, 1980.《斐多》的主要引文部分采用刘小枫编译的《柏拉图四书》(北京:生活·读书·新知三联书店,2015)中的译文,其他部分按戴维斯的英译迻译。戴维斯的尼采引文出自瓦尔特·考夫曼(Walter Kaufmann)的英译,后者依据的是卡尔·施勒希塔(Karl Schlechta) 编 的 三 卷 本《 尼 采 文 集 》(Werke in drei Bänden, München: Carl Hanser Verlag, 1966),引用时简称《尼采文集》。中译会给出具体作品出处,多数引文采用已有中译。

▲ 尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900)

一

他的智慧唤作:醒是为了好的睡眠。真的,倘若生活没有意义,倘若我必须选择荒谬,那么对我来说,这也是属于荒谬的最合理的形式(the most sensible form of nonsense)。

▲ 尼采《扎拉图斯特拉如是说》

娄林 译,华东师范大学出版社,2022年

照尼采的说法,柏拉图与尼采之间的竞争,就是“真正理解生命的观点”与“属于荒谬的最合理的形式”之间的竞争,亦即真理与谬误最诱人的形式之间的竞争。即便只是以最暂时性的方式理解尼采对柏拉图的攻击,也意味着要去理解这种柏拉图式的诱惑。

乍一看,这似乎相当困难。然而,我们必须记住,尼采说“柏拉图枯燥无味”,但他也说过柏拉图“在我手中成了一幅漫画”。这幅漫画相当清楚。柏拉图是彼世主义者(those other worldly ones)的首领。他试图从彼世的角度来解释此世;在他手中,此世的真实事物成了彼世事物的区区复制品,而且此世生命成了彼世[生命]的准备。与更高的世界和更高的生命相比,此世和此世生命难免是受苦。这种受苦是双重的:此世变成了坏的,并且变成了不可理解的。柏拉图似乎会说,此世是坏的,因为它不可理解;而尼采则似乎会说,将善等同于可理解,是柏拉图式懦弱的一个例证:

柏拉图是现实面前的懦夫,——所以他遁入理想;修昔底德能掌握自己,所以他也能掌握事物……

由此尼采宣称:

在一切时代,最智慧的人对生命都作了同样的判断:它毫无用处……

智慧者以某些更高标准的名义诋毁生命。这种“对大地的不忠”是所有“改善道德”(improvement moralities)的基础,它也存在于尼采在其《偶像的黄昏》第三节标题中所描述的东西背后——“‘真实的世界’如何最终成了寓言:一个谬误的历史”。清楚的是,尼采认为这是一个谬误,但是,是什么诱使人们凭靠彼世希望而抛弃此世生命,目前看来还完全不清楚。到底是什么让柏拉图的错误如此诱人呢?为了理解这一点,我们必须看透尼采的漫画。

▲ 尼采《偶像的黄昏》

卫茂平 译,华东师范大学出版社,2007年

最明显的答案是,彼世生命的希望能让我们克服最大的恐惧。不朽的希望平息了我们对死亡的恐惧。柏拉图主义是非民众的基督教(non-popular Christianity),因为它为来世的希望提供了形而上学基础。柏拉图的这个观点出自《斐多》,这篇对话为我们讲述了临死的苏格拉底,以及苏格拉底如何面对并且表面上克服了对死亡的恐惧。苏格拉底之所以具有克服死亡恐惧的能力,最简单的解释是,他太相信灵魂不朽。由于相信[存在]死后的生命,所以他不恐惧死亡。但尼采本人认为,这并非《斐多》的真实立场;它是一种寓言。

柏拉图的诚实毋庸置疑吗?但我们至少知道,那个他本人甚至都不视为有条件地为真的(conditionally true)东西,他却想要将其作为绝对真理来教导:即“诸灵魂”的存在和不朽。

尼采似乎并不认为柏拉图关于灵魂不朽的教导“比较明智,简单,令人信服”。如果想要理解柏拉图那“最值得选择的荒谬”的本质,我们将不得不超越《斐多》最表面的层次。这要求我们就这篇对话对灵魂不朽的表面关切给出一种解释。接下来,我们不得不从一些不显眼的地方来寻找该对话的真实关切。

▲ 柏拉图《斐多》书影

查尔顿译本,1675年

二

让我们假设尼采是对的,即柏拉图甚至并不认为灵魂的独立存在和不朽是有限真理。那么他为何将其作为“绝对真理”来教导?要回答这个问题,首先要反思什么是柏拉图式对话。它是对哲学论证的戏剧性呈现。也就是说,某种人们通常认为没有语境也不需要语境的东西,被有意地放在一个语境之中加以体现。《斐多》的语境呼求我们的注意。苏格拉底在牢房中等待自己的死亡。《斐多》中对不朽的讨论,发生在苏格拉底死前与朋友们最后一次见面之时。但也许“朋友”这个词太过了。除了克力同这个例外(有一些暗示表明,苏格拉底所言对克力同影响很小),那些在场者都是苏格拉底和哲学的崇拜者。他们并不总能很清楚地区分[苏格拉底和哲学]二者。苏格拉底最好的追随者——如果我们可以评判柏拉图为最好的话——并不在场。柏拉图病了。显然,苏格拉底在他生命最后一天说的话,将会对那些在场者和其他不在场者产生持久影响。《斐多》的叙事结构也告诉我们这一点。正如同样由苏格拉底临死的在场者之一叙述的《会饮》一般,《斐多》被热切地讲述并被热切地倾听。也如《会饮》一般,《斐多》是一部重述苏格拉底近乎超人力量的对话。苏格拉底面对人类最大恐惧时保持平静,成为追随他的年轻人们的一个榜样,这比他呈现的对灵魂不朽的任何证明都更为有力。那些在场者也许不会信服那些证明,却必然会被苏格拉底的无畏打动。

▲ 柏拉图之《会饮篇》

《斐多》从多个层面展开。在论证层面,它为灵魂不朽提供了一系列证明。如果时间充足的话,我相信能够表明这些证明没一个经得起仔细检验,尽管它们失败的原因本身还是有教益的。而在戏剧层面,苏格拉底为灵魂不朽提供论证,意味着在场者需要这些论证,他们还没有摆脱“他们之中的小孩”。柏拉图在此戏剧层面上暗示了苏格拉底与忒修斯的对照。我们得知,忒修斯从可怕的米诺陶手中拯救了十四名雅典的少男少女(58a–b)。此后不久,斐多列举了苏格拉底临死时的在场者,我们发现有十四名少男在场。像忒修斯一样,苏格拉底会从一个可怕的怪物手中拯救这些少男。尽管他没有能力将他们从死亡中拯救出来,但他能将他们从对死亡的恐惧中拯救出来。要实现这点,最明显的方法是劝服他们相信他们不会死,这也是《斐多》最明显的意图。要是人类不再持续困扰于这样的知识,即自己必然会死,他们会活得更好。在这个层面上,《斐多》作为一个整体,发挥了通常属于神话的功能。实际上,纵观《斐多》,苏格拉底通过一些用词不断地把他们的交谈比作神话。

但《斐多》并非仅有这一层面。它不单纯是个高贵的谎言。正如在《会饮》中,爱欲的最低表现形式与最高表现形式有所关联,因此高者为低者所预示,同样,在不死希望中寻求安慰的死亡恐惧,也是对某些更高之物的预示。人们可以这样表述这个问题。或许,苏格拉底为灵魂不朽提供的证明并不充分,甚至也并不严肃,但他面对死亡时的平静仍是一个事实。如果《斐多》的教诲并非灵魂不朽,我们仍然要追问苏格拉底面对死亡的力量来源是什么,并思考它与关于不朽的一般观点有何关联。接下来,我们必须转向我眼中柏拉图《斐多》的真正问题。

三

整部《斐多》的第一个词是“自身”(self),《斐多》的问题即是“自身”的问题。或许会有人提到,这至少同样也是《斐勒布》《会饮》《斐德若》这些对话的问题。《斐多》与这些对话的区别在于,它从对(for)“自身”来说最困难的问题亦即死亡问题的角度,来处理关于(of)“自身”的问题。一个人讨论死亡时,不可能脱离讨论生命;对于柏拉图,这意味着讨论灵魂(psyche)。因此不出意外,《斐多》别题“论灵魂”(Peri psyches)。然而,《斐多》将关注一种特殊的灵魂,它不但会死亡,而且拥有关于其最终死亡[之状况]的知识。《斐多》以强调代词autos[自身]开场非常恰当,我们立马就能注意到该对话中最棘手的问题:自知其为灵魂的灵魂本性[是什么],或者知道自己活着的生命的本性[是什么]?这样一个灵魂要获取自我认识,必须要牺牲关于自身有死性的知识。因此必须从两方面——作为有生有死者,以及作为认识者——来考虑它。《斐多》利用苏格拉底之死的时机,从两方面考虑人类灵魂,并揭示出二者之间的张力。

《斐多》由斐多讲述给一个名叫厄刻克拉特斯(Echecrates)的男人听。两人都有兴趣听听或重温苏格拉底之死的故事。然而,他们的动机有一个有趣的差异。厄刻克拉特斯想知道苏格拉底在他临终之日说了什么,以及他是如何死的(57a)。后来他重复了他的愿望,即听听[苏格拉底的]所说和所做(58c)。而宣称其最大的快乐来自回忆苏格拉底的斐多,首先回答了[苏格拉底的]所做;只有在他再次被[厄刻克拉特斯]要求重复[苏格拉底]那时的言辞后,斐多才开启了对话的主体部分。两人在关注重点上的差异虽然只得到轻描淡写,但确实存在。在[斐多的]叙述本身之中,也重现了类似的重点差异。作为苏格拉底的两位主要对话者之一,刻贝斯被刻画为一个总是在追踪言辞的人(63a);而另一位,西米阿斯,则反复表现自己更关心苏格拉底的命运,而非逻各斯的命运(63a、76b以下等)。

柏拉图似乎有意展示出两条接近苏格拉底之死的路径:要么更关切一个特殊之人的特性(peculiarities)、个性(personality)或自身(self),即苏格拉底[本人];要么更关切苏格拉底的所言,即在表面上、至少在原则上完全不为他所独有的东西。我们当然熟悉这两种[不同的]关切,它们[的差异]使[我们]有可能喜欢某些人而不崇拜他们,或者崇拜他们而不喜欢他们。它们使我们不仅对《纯粹理性批判》或《哲学研究》的论证感兴趣,而且对科尼斯堡的家庭主妇过去如何根据康德的晨间散步来调钟,以及维特根斯坦过去如何在诺曼·马尔科姆(Norman Malcolm)的浴缸里洗盘子等轶事感兴趣。我们也许会把前一种描述为哲学,把后一种描述为闲谈,但我们对闲谈的兴趣往往像对哲学的兴趣一样大。柏拉图煞费苦心地向我们展示,两者在人类灵魂中本质相连。它们之间的联系让我们有可能谈论自我。当然,我们不能忽视这样一个事实,即维特根斯坦饭后清洁习惯之独特,与苏格拉底之死的独特方面无法相提并论。有人认为,一个人的死亡方式尤其能揭示出一些东西。总而言之,柏拉图以他的方式向我们展示出两条通向苏格拉底的路径,一条通向苏格拉底之死,一条则仅仅通向死亡。当然,一部柏拉图对话尤其适合于表现这种二元性。[柏拉图对话]提出的论证附属于人,而不像在论文中那样脱离具体。

更准确地说,死亡问题如何揭示出人类灵魂的本质二元性?关于我们自身死亡之必然性的知识,如何揭示我们的本性?这种知识通常造成恐惧,但不是我们在面对某个直接且明显的危险时感受到的那种恐惧。那种恐惧是可预测的,也可以说是肤浅的。《斐多》所关心的死亡恐惧则不同,刻贝斯说“我们中的孩子有这样的恐惧”(77e)。在任何一般意义上,凡人都无法经历自己的死亡,但在我们身上,有某种使我们能够预见死亡这一事件的东西,无论它是什么,它也使我们能够想象自己死后会以某种方式继续存在。作为一种疗愈,对死亡的致命恐惧自然会引起对不朽的渴望。这种渴望,并不是变得不同于我们现在所是的欲望,而是永远保持我们现在已经所是的欲望。这是对我们自身的一种依恋。只有关于我们自身不朽的知识,能够摧毁我们之中那个孩子的恐惧,并以一种相当激进的方式迫使其成长。

不过这种突然的成熟伴随着什么?难道不会从本质上改变我们,不仅是表面的改变,而且是重要的改变?如果我们能够不朽,从而拥有无限次体验相同欲望和快乐的潜能,对有朽的存在而言,特殊的欲望和快乐岂不就不再具有原本的紧迫性?这难道不会彻底改变欲望的[原初]特性,甚或完全消灭它?如果是这样,在什么意义上,可以说我们对不朽的原初渴望已经得到满足?在什么意义上,我们永远保持我们现在所是?在什么意义上,我们甚至还能够将我们自身识别为同一?或者,在什么意义上,原初自我还保留在新的不朽自我中?自我对于自身不朽的欲望,似乎是[原初自我]死亡愿望的一种隐藏形式。(当然也有其他人把eros[爱欲]与thanatos[死亡]联系起来。)

柏拉图意识到了寻常不朽观念的这一难题,这从《斐多》中他对快乐和痛苦的处理就能看清楚。斐多是第一个提到快乐的人(58e)。他说回忆苏格拉底是他最大的快乐。然后他描述了苏格拉底赴死那天自己的感受,即一种奇怪的混合,包括为他们从事哲学而快乐,以及为苏格拉底将死而痛苦(59a)。苏格拉底本人则在发言伊始就转而谈论快乐和痛苦成问题的结合:

诸位,世人叫做快乐的这个东西看起来好出格哦!快乐神奇地生得来是那个似乎相反的东西——痛苦,这个东西本来不愿意同时出现在同一个世人身上,可是,谁一旦要获取其中一个,并得到了,几乎也就被迫总是得到另一个,仿佛是拴在一个脑袋上的两个东西。我觉得,要是伊索意识到这些,他恐怕会编故事,[讲]这位神愿意让它们的争战和解。当神不能做到时,就把它们的头捆到一起。所以,当这一个出现在身体上,另一个随之而来。就像我自己[现在觉得的]这样:腿上来自捆绑的痛感还在,快乐显得紧接着就来啦。(60b以下)

我们能否找出苦乐问题与死亡问题之间的联系?快乐好过痛苦。总的看来,只有快乐没有痛苦会更好。这种将快乐最大化的努力,是人类行动的结构。这不是简单的享乐主义;这不过是在陈述常识观点,即我们所有人都欲求幸福。痛苦使我们不幸福,因此当我们试图想象完美的幸福时,不会给痛苦留下余地。但是,若真如苏格拉底的那个寓言所表明的那样,快乐和痛苦相伴而行,那么,只有在完全没有快乐的情况下,才有可能完全没有痛苦。如果将最大化快乐的自然欲望推向极致,那就是一种死亡愿望。苏格拉底之所以快乐,是因为他从束缚中得到释放;这种快乐依赖于曾经的捆绑。因此就值得怀疑,谈论一种完美的快乐——譬如从束缚中彻底释放——对人类来说是否有意义。如果我们像67c–d暗示的那样,将解脱束缚与死亡(被理解为解脱身体)联系起来,那么,我们也即我们自身,永远也无法真正从我们的身体中解脱。看起来尼采是对的,柏拉图并不真的认为灵魂的独立存在和不朽是真理。

从常识角度来看,对死亡的恐惧是最大的痛苦,不掺杂痛苦的完全满足则是最大的快乐,这要求某种特定灵魂的独立存在和不朽,为这种灵魂命名仍有其意义。常识以灵魂或生命的本来所是为标准,然后试图想象这样一个生命最令人满意的形式。其结果便是一个理想的生命,由于它以极致为参照(takes its bearings by the extreme),亦即是理想的,所以不可能存活。生命的理想版本与生命不相容;其结果是某种死亡。这是常识的悲剧。我依恋我的生命,仅仅因为它是我的(类似于西米阿斯对苏格拉底之为苏格拉底的依恋),这在原则上是悲剧性的。仅仅无视这种极端观点,无法避免悲剧。虽然对软体动物来说这种悲剧不存在,但软体动物也不知道自己是软体动物。人的自我似乎由两种欲望——成为其本身所是的欲望,以及成为他者而非其本身所是的欲望——之间的冲突构成。悲剧在于,这两种欲望似乎出自同一源头。

《斐多》中人类灵魂的这两个方面,解释了通向苏格拉底之死的路径为何具有二元性。其中的第二个方面是作为常识观点的反转而引入的,刻贝斯是其代表。他致力于同任何人展开论辩(63a),而忽略所有实际后果。他在论辩中忘了他自己,或者至少试图将自我对论辩的影响最小化(但请注意,他是为了自己而参与论辩,为了他属己的满足。这种特殊的自我,即便在其活动被理解为noesis[理智]时,似乎也必然关注其属己的noesis)。当苏格拉底把哲学描述为练习死亡而非别的什么时,他想到的就是这种行为。对哲学的这种描述让务实的西米阿斯发笑,因为这正是人们对哲学之所是的一般观点,即哲人不仅渴望死亡,他们同样应得死亡。苏格拉底回答说,一般观点是对的,只是走得不够远。这种观点不理解哲人以哪种方式渴望或应得死亡,或者他们渴望或应得哪种死亡。哲学始于意识到常识的悲剧性。不惜一切代价欲求保存自我,这种常识观点会自我毁灭:为了不朽,唯一相配的代价原来正是那个本要保存的自我。而另一方面,那种非常识观点,是以我们应该追求死亡的大胆断言开始的。我们当然必须追问为什么。

约瑟夫·阿贝尔 绘,19世纪末

苏格拉底对该问题的第一组回答(64c–65a),由对身体快乐及需求的一系列恶评构成。但除非考虑到这个事实,即我们已经看出一般人的一般欲望的自我毁灭特征,不然那看似典型的苏格拉底式[恶评]在这里就将是不正当的。也许这[一般]欲望中最深的欲望——对不朽生命的欲望——如果得到满足,将导致一种与生命不相容的状态。对生命的无限制追求,代表着对生命的误解;也许追求死亡是必要的解药。既然我们处在几近尼采式程度(almost Nietzschean proportions)的悖论中,也许以某种尚不明确的方式追求死亡,正是活得好的唯一条件(the condition)。

这与苏格拉底对美德的简要分析(67d以下)相当一致。该分析的要点在于,一般的勇敢不是真正的勇敢。勇敢即克服人的恐惧,但如果克服恐惧仍是出于更大的恐惧,无论是出于恐惧耻辱还是惩罚,几乎就说不上勇敢。那其实是一种曲折的懦弱。并且,如果节制仍然是出于对更大快乐的欲望,也难称节制(这种论证让人联想起扎拉图斯特拉对贞洁的看法:它在某些人那里是一种道德,在许多人那里却近乎一种恶习。那些过于以之自傲的人实际上是淫荡的,因为他们对性如此强调)。关于美德的这个论证,可以延用于苏格拉底自己对哲学的描述,即练习死亡。如果这么做[练习死亡]是为了逃避生命,哲学就会像一种庸俗的勇敢,因为逃避生命为的是另一种生命。既然如此,西米阿斯和刻贝斯对苏格拉底的指控就是对的:为了来世某些并不更好的其他[主人],苏格拉底抛弃了他在此[世]的主人(62d以下)。面对死亡,意味着不把死亡当作生命中不随死亡而终结的又一事件。如果庸俗的勇敢只是恐惧的另一形式,那么把死亡转变为另一形式的生命,就只是面对死亡的庸俗形式。

因此,关于不朽的全部问题,在苏格拉底的论证中均不充当克服死亡的手段,这点很重要。它是克服无知的手段。由于身体是哲学或爱智慧的阻碍,所以苏格拉底转而谈及身体和灵魂在死时分离的可欲性。身体的一些官能参与了某种认知,就此而言,认知必然不纯粹,因而不能满足我们对智慧的热爱。但它为什么是不纯粹的?与身体污染有关的事实在于,身体需要营养,身体必须关注自己的需要。身体会遭受疾病,我们还可以再加上疾病的极端情况,即死亡。再一次,身体必须关注自己的善。身体“让我们充满爱、欲望和恐惧”,这让[我们]几乎不可能思考。最后,身体及其欲望是战争、内讧和战斗的制造者(66b–c)。有利益冲突的地方才会有战争。身体是我们自身利益的象征和处所,无论那[利益]是什么,它都使我们关心我们自身。正是这种自我关切,阻碍了我们对智慧的追求。作为特殊的自我,欲望和需求歪曲了(color)我们看待世界的方式。要看到世界的本来所是,而不透过我们自身利益的视角,就需要中和(neutralizing)自身利益。

尼采将基督教对激情的类似攻击称作阉割主义(castratism),这样的语言并非随意为之。它是“对激情根源的攻击”,“意味着对生命根源的攻击”。身体是自我利益之家,因为身体的需求最明显地属于自己:我的饥饿使我与你不一致,我的快乐满足我而非你。我们有肉体,就标志着我们的利益并不同一;我们的利益并不同一,这就以另一种方式说明,我们的自我显然不同。假使我们的利益完全一致,就难以看出有什么能把我们彼此区别开来。

以身体为最明显标志的自利,解释了我对智慧的爱(一种自私欲望),却关闭了智慧的可能。因此,死亡如果就是身体同灵魂相分离,那就[应当]被欲求。为了确保其知识不受污染,灵魂必须自依自(aute kath’ auten)地存在。因此,认知似乎是在我们还活着时不可能、只有死后才可以设想的事情。智慧与生命不相容。因此,对智慧的爱或哲学,在于追求生命的对立面即死亡。

这似乎就是颠倒常识所带来的结论。当然,有一个显而易见的反对意见:生命与智慧不相容,并不意味着死亡与智慧相容。也许智慧就是不可能。苏格拉底不仅预见、而且邀请这种反对意见。他多次重申这个结论(66e、67e等),每次都很小心,不说智慧是可以拥有的,而只是说即便可以拥有,也是死后的事情。他故意挑衅他的对话者们:代表生命的西米阿斯和代表智慧的刻贝斯,以及他未来的听众斐多、厄刻克拉特斯以及我们。他这样做是为了提出这个问题:在认知欲望和生命欲望上,人类灵魂自相分裂。这实在是一个关乎生死的问题。

这就是《斐多》更深层次的问题。这个问题不能通过分离灵魂和身体而得到解决,因为我们完全不清楚,在这种分离之后,是否还会有一个自我存留下来。无论如何理解[这种]灵魂的保留,它都不会再拥有独属于它的欲望和利益。分离后留下来的灵魂,也与搞哲学的灵魂不同。我们这些欲求智慧的人不能被智慧满足,因为智慧所必需的条件与自我的存在不相容。因此,说哲学就在于为死亡做准备,只是说哲学将人类生活的问题激进化到了这样一个地步:哲学不仅可以追问哪种生活是最好的,而且可以追问生命本身能不能是好的。在《斐多》依旧讨论不朽话题的表层之上,死后生活的观念发挥着以下功能:通过断言死后存在一种更好的生活,此世生活会变得更好。也就是说,通过提供一个可以据以判断此世生活之善的制高点,此世生活的品质就可以得到更充分的认识。不过,如果这个制高点只是一种幻觉,那又是什么结果呢?为了徒劳地欲求智慧,我们牺牲了此世生命的价值。

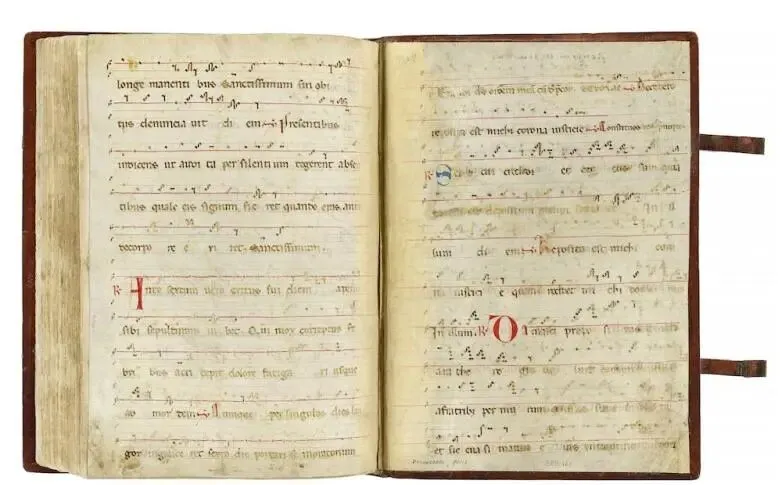

▲ 文艺复兴时期的《斐多》拉丁文抄本

回到我们一开始的问题:尼采发现柏拉图是诱人的,是因为他与柏拉图一样,都理解了人类灵魂的基本二元性。尼采在其早期作品中,承认生命与智慧之间存在着张力:

因此莱辛,最诚实的理论人,敢于宣称,他更关心对真理的探索,而非真理本身——从而揭示了科学的基本秘密,这令科学界感到震惊,甚至愤怒。

不过也许《扎拉图斯特拉如是说》中的说法最为雄辩:

我根本上只爱生活——而且,真的,在我恨她的时候,却是最爱的时刻!但是,我善待智慧,常常过于善待:因为智慧总令我强烈地想起生活!

尼采觉得柏拉图诱人,是因为他们都同意,生命与智慧之间的张力是人类眼前最困难也最危险的问题。柏拉图至少看到了这个问题,尽管对尼采来说,柏拉图的解决方式开启了西方世界的典型谬误。

柏拉图的谬误,在于他竟然选择去评判生命。面对生命与智慧之间的张力,智慧必须让步。尼采又说:

人们一定得费心尽力,尝试去领悟这种奇特的精妙,即生命的价值不能被估计。不能被一个活人,因为一个这样的人,是当事人,甚至是诉讼对象,而不是法官;不能被一个死人,出于另一个原因。

评判生命的前提在于那种对生命的超脱(detachment),而正是由于缺乏这种超脱,我们才评判生命是坏的。但是,我们深爱着生命,尤其在憎恨生命的时候。活人无可避免要肯定生命,因此:

从一个哲人的方面讲,在生命的价值中看到一个问题,这种情况甚至是对他自身的异议,对其智慧的一个问号,这是一种不明智的现象。

如果我们把这当成尼采反对柏拉图的最深层[理由]——在这种竞争中,我们必须时刻警惕谈论“最深层[理由]”——那么柏拉图一方仍有话可说。尼采对那些评判生命者的评判,不也构成对生命的一种评判吗?换句话说,如果尼采真的同意人类灵魂本质上是二元的,由其生命特性和认知特性构成,那么,若否定这二元中的一半,我们的人性又如何得以保存?

对于那些熟悉柏拉图《王制》(439以下)中的灵魂划分的人来说,柏拉图[《斐多》]中灵魂的基本二元性会显得很奇怪。根据《王制》的划分,灵魂有三个部分:logismos[理性]、thymos[血气]和epithumia[欲望]。虽然生命与智慧之间的张力跟欲望与理性之间的张力并不相同,但两者足够接近,因此这两部对话之间的关键差异似乎在于血气。这种差异背后的原因很复杂,但至少有一点是清楚的:即便在《王制》的描述中,血气也未必与灵魂的其他两个部分地位等同。血气被引入时,格劳孔误认为它是欲望(439e)。的确,苏格拉底给出的例证意在表明血气不是一种欲望,因为血气与欲望斗争,[但这个例证]说好听点也不过是模棱两可的。血气被认为与勒昂提欧斯(Leontius)想看尸体的欲望不一致。但是,这种欲望本身在某种程度上与英雄美德的血气(spiritedness)、愤怒(anger)或暴怒(wrath)非常接近。简言之,血气与欲望的区别并不像看起来那么明显。

这一点在《王制》中极为重要,因为《王制》中有太多东西都依赖于血气在理性与欲望之间的调解(mediation)能力。事实上,《王制》中最佳政制的可能性就取决于这种调解,这么说并不过分。血气不会自然导向任何特定事物,而对卫士的整个教育就可以被描述为一种尝试,要确保血气服务于理性而非欲望的目的。因此在很大程度上,血气要根据它必须执行的任务来描述。我们有理由怀疑,在《王制》的语境中[这种教育]是否成功;但即使它成功了,也只能被理解为成功地以某种更为基本的方式调解了灵魂两个部分之间的张力,因为它为灵魂提供了自然的、尽管相互冲突的各种目的。在《斐多》中,必须得到调解的则是渴望不朽的两个版本:如其所是地爱生命,还是寻求生命的完善。二者的和解问题就是人类灵魂的统一问题,正如《王制》中的血气与其说是一个解决方案,不如说是人类灵魂(以及城邦)统一问题的一种象征。

尼采不也像柏拉图一样,罪在以某些改善道德的名义摧毁自我?如果西方的历史是真实世界如何变成一个寓言的故事,那么尼采似乎把“真实世界”变成了寓言的寓言。在对生命的肯定中,他损毁了支撑生命的张力。他是死亡的传道者。出于类似的理由,海德格尔曾将反形而上学的尼采称作“西方最后的形而上学者”。

▲ 柏拉图的“灵魂马车”之喻瓶画

(驭手代表理性,白马代表血气,黑马代表欲望)

四

尼采对柏拉图的批判在于,他眼中柏拉图在最深的层次上是一个虚无主义者。就《斐多》而言,这意味着柏拉图最终无法说出苏格拉底面对死亡的力量来源。这当然只是尼采的观点而已。我想勾勒一下我眼中柏拉图观点的大致方向。要解决的问题在于:为了向善,人的生活需要哲学,需要对智慧的热爱和追求;但智慧的条件和死亡的条件是相同的;因此,哲学是对死亡的追求;这简直就是自我毁灭。对柏拉图来说,解决方案是某种妥协。对话很早就给出了暗示。苏格拉底一度中断交谈,为了看看他的老朋友克力同一直想告诉他什么。克力同说:

没别的什么,苏格拉底,不过就是,那个将要给你送药的早就对我说,必须告诫你尽量少交谈(dialegesthai)。毕竟,他说,交谈的人会非常发热,这样的话,药肯定会不起作用。要是不起作用,做这种事情的那些人有时就得被迫饮两次、甚至三次[药]。(63d–e)

不出所料,苏格拉底毫不在意地继续谈话。关于这次交流,有几处细节值得注意。用于交谈的动词是dialegesthai,柏拉图经常在更具技艺性的意义上使用这个词,可以翻译为辩证法(dialectic),也就是尼采所说的“一个人只是在别无他法时,才选择”的那个辩证法。有趣的是,这一段提到了“热”,因为对话后面会把热与生命联系起来(103c以下),当然,对话最后还描述了苏格拉底死时变得越来越冷(118a)。最后也是最重要的一点,如果我们概括一下克力同的观点,也会很有意思。谈话延缓死亡;也就是说,对话、辩证法、dialegesthai[交谈]、与人谈话,能使你活得更长。苏格拉底说得越多,就越难杀死他,他就越接近于不朽,越接近于克服死亡的难题。我们必须努力尝试理解这可能意味着什么。

这暗示着,对话提供了一种死亡的替代品。这就意味着,对话起到死亡的作用,对话能提供一种自我与自我利益的分离。我们现在还不能展开这一点,但这确实有一定的道理。我们要说,对话有某种属于自己的生命,并非仅仅掌握在对话者手中。可以说,对话是无实体的(disembodied)。[这种与他人]对话的道理,在某种程度上也适用于我们与自己的对话,也就是我们的思想。思想是一种言辞或逻各斯。此后,在《斐多》中最著名的那一部分,苏格拉底给他的听众提供了一种思想的自传。在讲述自己的过程中,苏格拉底说,他发现通过直接观察存在者来进行哲学思考是不可能的;直接观察的人,会像在日食期间直视太阳那样,冒有失明的风险。取而代之的是,他开始通过事物在言辞或逻各斯中的影像来考察它们。苏格拉底称之为第二次起航,一种次好的方式。它之所以成为必然,是因为最好的方式即直接领悟事物的存在是不可能的。我认为,寻找次好方式的必要性同样也是寻找死亡替代物的必要性。在这两个例子中,苏格拉底都转向了逻各斯或者说言辞。

人类有朽问题的解决,是经由逻各斯以某种调解方式出现的,这是一个有趣的反讽。对有朽问题的常识性解决方案是不朽,一种将自己化身为死亡愿望的不朽。关于可以通过言辞实现不朽的宣称,也可以从常识层面理解。苏格拉底通过言辞而被记住,他通过被记住而实现了某种不朽。对《斐多》的构思就考虑到了这点。当然,这种不朽是假象,但其背后的东西却并非如此。这些言辞和苏格拉底之所以值得纪念,准确地说,是由于二者表现出了超常层次的超脱。

最后,还有一处证据清楚表明,一个人若要寻求柏拉图对有朽问题的解决方案,必须朝着这个方向。斐多讲述道,苏格拉底的朋友们最后一次进入他的牢房时,他的妻子克珊提璞佩正要离开。看到他们时,她哭喊道:“哦,苏格拉底,现在是最后一回了,你的朋友们对你或你对他们讲话。”苏格拉底打发她回家了。我相信,克珊提璞佩道破了苏格拉底之死中真正令他[自己]悲伤的部分。无论人类以何种途径获取不朽,似乎都会是一种有朽的不朽。这虽非虚无主义,但也并不完满。照例,最后的话属于克珊提璞佩。

▲ 苏格拉底和他的朋友们

约翰·拉·法吉 绘,约1903年

夏逸平|“我献给人类最大的礼物” ——评《尼采〈查拉图斯特拉如是说〉评注》

欢迎关注

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。