新刊首发|伯夷问题:道德自足与历史书写

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

“仁”是儒家的核心概念之一,历代多有阐释,但难以达成统一的明确定义。 宋代大儒程颢(1032—1085)就说过,“仁至难言”。 这一状况与《论语》中“仁”的表述方式有关。《论语》多处记载孔子的弟子问“仁”,而孔子每次答复都不同,弟子们一般也不再追问。因此,《论语》中涉及“仁”的言辞基本上都不能视为对“仁”的定义。实际上,《论语》中的问“仁”是在讨论什么样的具体人物或行为符合“仁”,即如何在实践中实现“仁”,而不是追问“仁”的一般定义。这意味着,孔子的说“仁”具有鲜明的实践特征。这种看法符合儒家传统,朱子(1130—1200)也说:

孔门弟子如“仁”字、“义”字之说,已各各自晓得文义。但看答问中不曾问道如何是仁,只问如何行仁;夫子答之,亦不曾说如何是仁,只说道如何可以至仁。如颜子之问,孔子答以“克己复礼”;仲弓之问,孔子答以“出门如见大宾,使民如承大祭,己所不欲,勿施于人”;司马牛之问,孔子答以“仁者其言也讱”;樊迟之问,孔子答以“居处恭,执事敬,与人忠”。想是“仁”字都自解理会得,但要如何做。

孔子之后的历代儒者屡屡说“仁”,形成今天所谓的“仁学”,其基本特征是理论阐释与道德实践并重,探究“仁”之义理讲求与亲身践履须臾不离。概言之,“仁”必须落实为具体个人的生命实践。“仁”必须在有限的个人生命历程中展开,这也就意味着个人的道德实践受制于具体的历史境况。由此引发的问题是:儒家的仁道实践与历史境况有着怎样的关系?求“仁”的个体应如何在具体历史中理解与把握自身的道德实践活动?在《论语》中,孔子明确称许伯夷(生卒年不详,商末孤竹国[今河北卢龙]人)是 “求仁”而“得仁”之人。这一评价针对特定历史语境中的伯夷行为,孔门弟子在听到这一评价时,应该会思索伯夷的“求仁”而“得仁”是否具有普遍的典范意义。要澄清这一问题,就得详察伯夷如何践行“仁”或他如何“得仁”。孔子借一位“古之贤人”来揭示“仁”义,突显了仁道实践与历史间的复杂关系。孔门弟子想必熟悉伯夷,今天的我们则不然。幸而司马迁在《史记》中对伯夷问题颇为关注,为之单独立传。本文尝试以《论语》和《史记 • 伯夷列传》为线索,探讨伯夷问题其中的曲折。

一

我们首先需要注意《论语》中提到伯夷问题时的具体历史境况。鲁定公十四年(公元前 496),卫世子蒯聩谋弑其嫡母卫灵公夫人南子未遂,出奔宋国。三年后(鲁哀公二年),卫灵公卒,蒯聩之子蒯辄立,是为出公。同年,蒯聩在晋国支持下回国争夺君位。哀公十五年(公元前 537),蒯聩强盟卫大夫孔悝, 子路结缨而死,蒯辄奔鲁,蒯聩立为庄公而次年死,出公辄复入。《论语》记载:

冉有曰:“夫子为卫君乎?”子贡曰:“诺。吾将问之。”入,曰:“伯夷、叔齐何人也?”曰:“ 古之贤人也。”曰:“怨乎?”曰:“求仁而得仁,又何怨。”出,曰:“夫子不为也。”

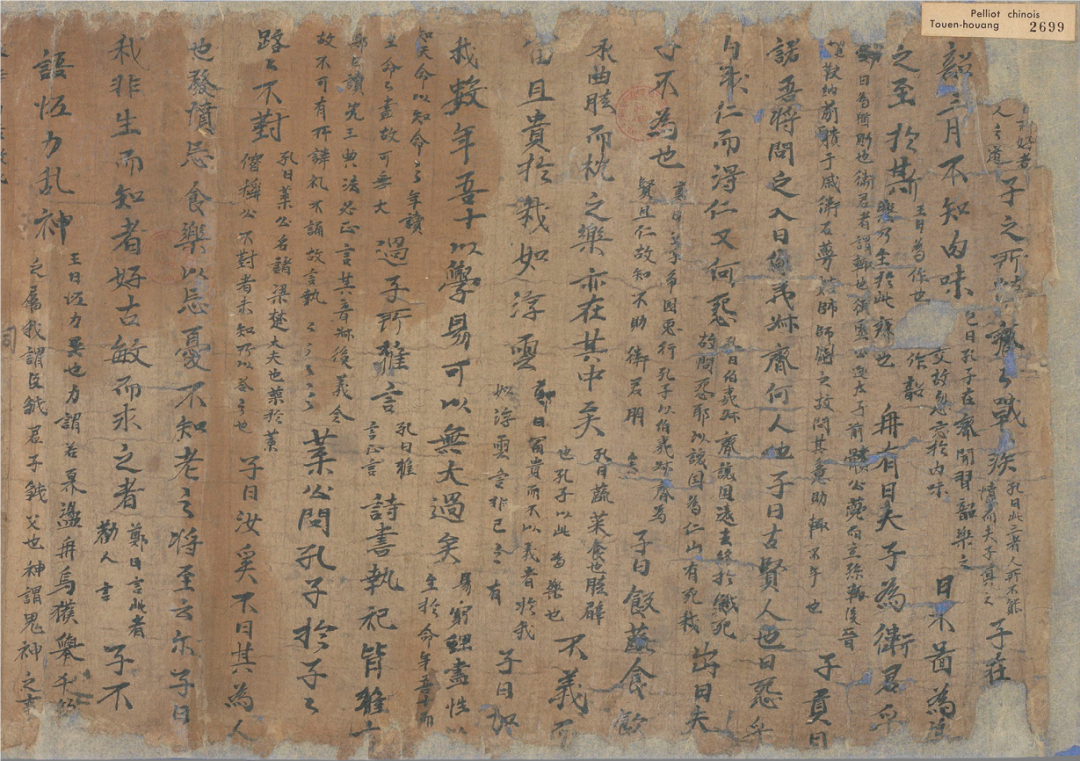

▲ 《论语集解·述而》敦煌写本,(魏)何晏 注

法藏敦煌遗书 P.2699

据何晏所集郑注,上述对话发生在卫乱初起的哀公二、三年间,其时孔子师生正在卫国。当时的情势是,一方面,孔子师生身处卫国,受卫出公蒯辄礼遇,从现实角度考虑,支持在位之出公蒯辄最为有利;另一方面,根据礼法正统,蒯辄是合法的君位继承人,支持他也师出有名。 《公羊传》曰:

辄者曷为者也?蒯聩之子也。然则曷为不立蒯聩而立辄?蒯聩为无道。灵公逐蒯聩而立辄。然则辄之义可以立乎?曰:可。其可奈何?不以父命辞王父命,以王父命辞父命,是父之行乎子也。不以家事辞王事,以王事辞家事,是上之行乎下也。

据《公羊》义,出公辄“以王父命辞父命”“以王事辞家事”,其当得位,而蒯聩前有谋弑卫灵公及南子之举,后又奔宋而自绝于卫,此时又乘卫国大丧之际,依仗晋国势力与子争位,可谓盗国。不忠不孝、不仁不义如此,无论在礼法还是道义上,蒯聩均已丧失君位继承人资格。按此,似乎孔子应该助辄拒聩。这可能是当时卫人对孔子立场的猜测,而冉有、子贡等人对此则心存疑惑,于是子贡入问。但子贡却以询问伯夷、叔齐何人的方式发问,且在得到孔子回答后复问伯夷怨否。邢昺解释说:

所以举夷、齐为问者,子贡意言夫子若不助卫君,应言夷、齐为是;夫子若助卫君,应言夷、齐为非……所以复问此者,子贡意言,若夫子不助卫君,应言不怨;若助卫君,则应言有怨也。

▲ 《论语注疏·述而》书影

(魏)何晏 注,(宋)邢昺 疏,南宋时期蜀刊本

邢昺疏文虽然揭示了伯夷之问在当时事态中的具体含义,但仍有诸多问题有待发覆:冉有、子贡究竟在疑惑什么?为何由子贡入问?为何要以伯夷发问?古人伯夷与当下情势有何关系?柯小刚说,冉有的疑惑其实并不在于他不确定春秋大义和周文礼法层面上的卫君正统继承人是谁,而是问作为正统卫君继承人的蒯辄在与父争国的时候,是否值得去襄助。换言之,冉有想问的是,在这场父子争国变局中应当如何决断和行动。因此,冉有、子贡等人对出公辄作为卫君的合法性没有疑惑,问题在于,无论蒯辄怎样合法、蒯聩如何不堪,他们终究是父子之亲,礼法大义并不能取消这一事实,助辄拒聩显然有悖于儒家重视的仁亲孝道,因此,出公辄与父争国的行为不值得肯定。郑玄注解说“父子争国,恶行也”,就在同时谴责这对父子的“父不父子不子”。两难之下,有没有比较理想的解决方案呢?子贡想到了伯夷兄弟。毕竟孔子推崇尧舜,也明确称许泰伯:

泰伯,其可谓至德也已矣。三以天下让,民无得而称焉。

▲ 吴泰伯像,载《古圣贤像传略》

(清)顾沅 辑录,孔莲卿 绘像,清道光十年(1830)刊本

从泰伯的事迹看,相让以德或许是解决纷争的最佳方案。于是子贡借伯夷发问,并得到预期答案。但是,根据上引邢昺疏文,子贡从孔子的第一次回答中已经明白老师的立场,他为何还要追问伯夷是否有怨?难道是想再次确认孔子的态度?以子贡之机敏,此问岂不多余?

这里要注意发问者冉有与子贡的个性特点。子贡虽然在《论语》中列孔门四科之“言语”,长于外交,但他与居政事科之首的冉有一样,都积极进取、富于行动力,也同样展示过杰出的政治才能:“子贡一出,存鲁,乱齐,破吴,强晋而霸越。”冉有为季氏宰,积极推行鲁国赋税与军事改革,以至受到孔子“虎兕出于柙,龟玉毁于椟中,是谁之过与”及“小子鸣鼓而攻之可也”的批评。依《论语》记述条理看,冉有最为关切孔子在此次卫国政局变乱中的立场,而子贡大约也有同样心思。以他们两人为代表的弟子迫切想探知孔子的态度,于是推举子贡入问。

▲ 冉有像(左)与子贡像(右)

载《至圣先贤半身像》册,南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

由此我们才能理解子贡的重复追问。从孔子的第一次回答中,子贡已经明白,老师不会帮助蒯聩,但同样不支持在位的蒯辄。孔子的立场是两不相助。至此,冉有、子贡共同关心的问题已有答案。但子贡随即又有了自己的问题。他对这种至少看起来消极的处置方式有些难以接受。孔子师生奔走列国,悽悽惶惶所为何事?不就是要积极寻求用世之机,匡救天下而挽狂澜于既倒吗?不论在周文礼法还是春秋大义层面,出手帮助蒯辄都说得过去,更不消说这将能使他们获得在卫国的政治优势,为落实政治理想提供机遇。孔子自己就说过:“如有用我者,吾其为东周乎?”他还期许,“苟有用我者,期月而已可也,三年有成”。在热心救世的子贡看来,孔子的抉择多少有些令子贡费解,他感到困惑的是:由此丧失实现政治理想的可能良机,不遗憾吗?轻易放弃现实政治利益的做法,会不会是不知权变的迂腐?

孔子说,伯夷、叔齐不仅坚守道德理想并付诸实践,更自知这一坚守的不合时宜及其代价,但他们仍然践行到底,这是没有遗憾的。伯夷兄弟并无任何现实功业,可谓激荡时代中的失败者,且他们之“得仁”乃是后世评价,不是其自身能够决定的必然可期:

齐景公有马千驷,死之日,民无德而称焉。伯夷、叔齐饿于首阳山之下,民到于今称之。

但这对伯夷之仁有什么影响呢?惟其如此,他们才是“得仁”者,伯夷的“无怨”正是其“得仁”之要义:“无怨”方可谓“得仁”,惟其“仁”方能“无怨”。二者互为条件,构成“仁”之整体,“仁”的实现恰恰离不开践行仁道者对此复杂纠葛关系的体认与自觉。

▲ 明代仿李唐《采薇图》,美国弗利尔美术馆 藏

由此看来,孔子对卫国变局中的卫君父子两不相助,就是要从逼仄两难的历史境况中抽身出来。孔子并非如邢昺所理解的那样,仅借伯夷以表明自己在当时政治事件中的立场,而是将问题引向如何通达古今大道、接续文明命脉,即何以为“仁”、如何为“仁”:当世的成败得失不足以为评判标准,从当世退隐可能是更大的作为。孔子两不相助、退修诗书的抉择,与伯夷完全一致,因此他借伯夷兄弟让子贡领会其“无怨”。孔子自己当然无怨,《论语》曰:

逸民:伯夷、叔齐、虞仲、夷逸、朱张、柳下惠、少连。子曰:“不降其志,不辱其身,伯夷、叔齐与!”谓“柳下惠、少连,降志辱身矣,言中伦,行中虑,其斯而已矣”。谓“虞仲、夷逸,隐居放言,身中清,废中权。我则异于是,无可无不可”。

▲ 《孔子圣迹图·退修诗书》

明彩绘绢本,孔子博物馆 藏

从具体政治境况抽身,并非意味着取消政治境况本身——后世所谓的“历史”,毋宁说,它恰是孔子身处具体政治境况中的具体道德行动。伯夷之“仁”得到孔子称颂,与孔子自己在卫国乱局中的具体政治行动有关。因此,司马迁说:

伯夷、叔齐虽贤,得夫子而名益彰;颜渊虽笃学,附骥尾而行益显。

子贡是否在那次对话中领会到老师的深意?从司马迁的这句话还看不出来。若要追踪这个问题,我们还得细读整篇《 伯夷列传》。

二

《伯夷列传》居《史记》七十列传之首,历代颇受关注。伯夷、叔齐饿死首阳,临终悲歌:

登彼西山兮,采其薇矣。以暴易暴兮,不知其非矣。神农、虞、夏忽焉没兮,我安适归矣?于嗟徂兮,命之衰矣!

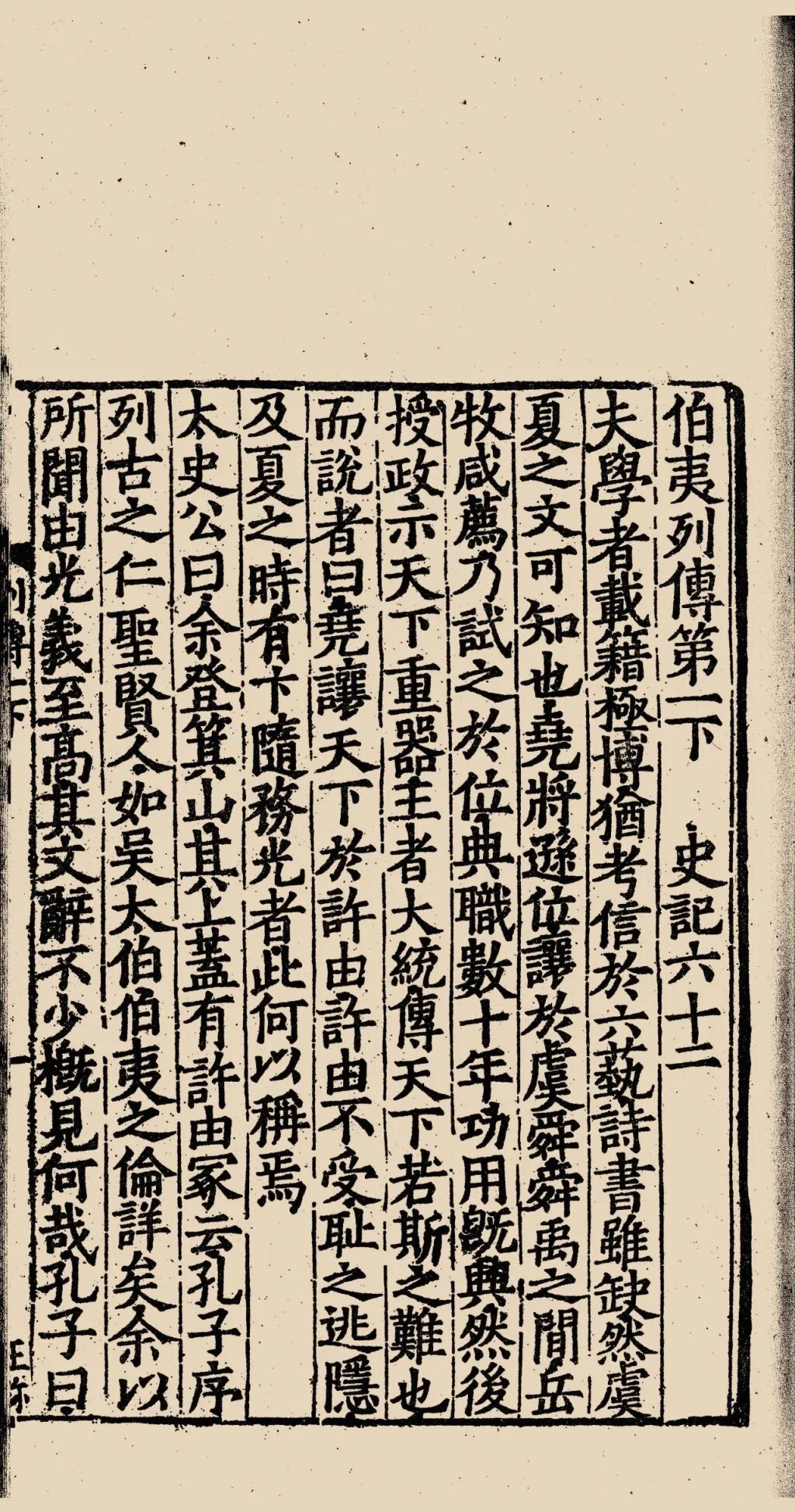

▲ 《史记·伯夷列传》书影,(汉)司马迁 撰

宋刻本,台湾“中央研究院”历史语言研究所 藏

司马迁“悲伯夷之意,睹轶诗可异焉”,不禁发出“ 怨邪非邪”的疑问。子贡不是问过这个问题且从孔子那里获得解答了吗?为何“伯夷无怨”已经清楚,司马迁还要重复追问?这一追问与他将《伯夷列传》安排在列传之首有何关系?《伯夷列传》中伯夷临终悲歌的“轶诗”不见于《史记》之前的文献记载,梁玉绳怀疑是“史公偶得一诗,而漫属之夷齐”。但这首“轶诗”的确有助于我们理解伯夷“怨邪非邪”问题。“轶诗”特别提及神农、虞、夏三个时代,而《史记 • 五帝本纪》以黄帝、虞舜为五帝之首末——唐人司马贞(679—732)说,此“盖依《大戴礼 • 五帝德》”。由此看来,司马迁的五帝序列及此“轶诗”与董仲舒的学说关系密切。按董仲舒(公元前 179—前 104)对五帝系列的形成序列描述:

文王受命而王,应天变殷作周号,时正赤统。亲殷故夏,绌虞谓之帝舜,以轩辕为黄帝,推神农以为九皇。

▲ 董仲舒像,载《集古像赞》

(明)孙承恩 撰,明嘉靖十五年(1536)刊本

文王受命后,按皇、帝、王三个层级向上递推神农为九皇之末,因此黄帝、虞舜分别为五帝之首末,而夏禹当三王之首。司马迁以黄帝、虞舜为五帝之首末,正是董仲舒依次递推的结果。因此,伯夷临终悲歌的“轶诗”中之神农、虞、夏,分别是皇、帝、王三个时代的结束与开端,或者说都是时代剧变的历史转折点。据《白虎通》,皇、帝、王、霸各层级的依次下降是德性逐次衰微、政治状况逐渐衰败的历史态势:

《礼记·谥法》曰:“德象天地称帝,仁义所生称王。”帝者天号,王者五行之称也。皇者,何谓也?亦号也。皇,君也,美也,大也。……《钩命决》曰:“三皇步,五帝趋。三王驰,五伯骛。”

《伯夷列传》还说,伯夷兄弟闻西伯昌善养老,慕义往归而西伯已卒,恰逢武王起兵伐纣,兄弟扣马进谏,责武王以孝义。此处伯夷、叔齐劝阻的武王伐商之举,正是周革殷命的历史转折点。不管后世如何论证武王伐纣的合法性,殷周革命终究是以暴力方式完成,“天命”是以战争手段落实于历史现实。对比神农、唐、虞的相让以德,武王以臣伐君仍有惭德。伯夷兄弟信守并践行上古敦朴之道,因此选择义不食周粟、饿死首阳,临终悲歌“以暴易暴兮,不知其非”。如此说来,伯夷不可能无怨——相反,他哀怨于世道凌替、大道不存。

司马迁笔下的伯夷哀怨世运衰败,但司马迁自己却身处武帝盛世:

汉兴以来,至明天子,获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

▲ 汉武帝石刻像

这段言辞并非违心或敷衍。这确实是伟大的时代,正因对这一时代的深刻觉知,司马迁才写下了《史记》。然而,西汉的伟大是以巨大的牺牲为代价,遑论具体境况中的种种不幸和不公:

或择地而蹈之,时然后出言,行不由径,非公正不发愤,而遇祸灾者,不可胜数也。

谨身修德并不能免于灾祸,李陵、任安如此,司马迁本人也如此。为何如此?司马迁重翻旧案,再次追问伯夷是否有怨,正是接续此前孔子与子贡的对话,在新的历史境况中重新梳理伯夷问题。尽管伯夷饿死首阳、殉身明志是自己面对具体政治处境的主动选择,因 “求仁得仁”而无怨,与司马迁等人谨身修德仍遭灾祸不可同日而语,但在世人看来,恪守信念、践行仁道却不得好报的命运遭遇终归相同。无论商周之际还是武帝盛世,好人不得善终似乎是人世常态,司马迁难免要代世人发问,“余甚惑焉,倘所谓天道,是邪非邪?”于是他以仁人君子的命运遭遇为发端,将话题转向天道是非,亦即道德意义问题。

司马迁关切个人德行与命运的关系,从伯夷到颜回,他看到求“仁”者的德福往往不一致,善行未必好报,恶人终身逸乐乃至累世富厚倒是世间常态,常言所谓“天道无亲,常与善人”在现实中往往并未应验。既然如此,道德行为的根据又在哪里?《史记 • 孔子世家》记叙了孔子厄于陈蔡时的一场重要谈话,其时形势危急,乃致子路愠见、子贡色作——颜回在谈话中最后出场:

孔子知弟子有愠心,乃召子路而问曰:“《诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。吾道非邪?吾何为于此?”

子路曰:“意者吾未仁邪?人之不我信也。意者吾未知邪?人之不我行也。”

孔子曰:“有是乎!由,譬使仁者而必信,安有伯夷、叔齐?使知者而必行,安有王子比干?”……

子贡曰:“夫子之道至大也,故天下莫能容夫子。夫子盖少贬焉?”

孔子曰:“赐,良农能稼而不能为穑,良工能巧而不能为顺。君子能修其道,纲而纪之,统而理之,而不能为容。今尔不修尔道而求为容。赐,而志不远矣!”……

颜回曰:“夫子之道至大,故天下莫能容。虽然,夫子推而行之, 不容何病,不容然后见君子!夫道之不修也,是吾丑也。夫道既已大修而不用,是有国者之丑也。不容何病,不容然后见君子!”

孔子欣然而笑曰:“有是哉颜氏之子!使尔多财,吾为尔宰。”

此番谈话发生在《论语》中引发伯夷问题的那次对话之后大约三四年,同样事关子贡,其中“吾道非邪?吾何为于此?”的问题,正是前番对话中子贡“怨乎”之问的延伸。孔子再次以伯夷、叔齐教导子贡,只不过这次发问的是孔子。对比《论语》中那次对话的出场人物,此刻同属政事科的子路代替了冉有的角色,增多的颜回则成了孔子的代言人。当时的境况让最优秀的弟子都产生怀疑:践行仁道的君子竟也会穷途末路吗?子路愠见、子贡色作,正是无法理解命运遭遇的怨尤。究竟哪里出了问题?该怎么办才好?

▲ 《孔子圣迹图·在陈绝粮》

明彩绘绢本,孔子博物馆 藏

面对老师的追问,勇于进取的子路自我省察,而长于机谋权变的子贡虽然认识到夫子道大,世所难容,问题不在自身而在当下时世,但他还是建议妥协,调整策略、适当变通。两人均被孔子批评,而颜回则得到肯定。颜回说,夫子行道而穷,不仅无损夫子之道大,反而是“有国者之丑”,是无可奈何的时代局限。仁人君子无从掌控现实处境,对此应有深刻觉悟。洞察时代局限后仍坚守信念,此所谓“君子固穷”,也就是伯夷“求仁而得仁,又何怨”。践行仁道的作为当然要在具体历史条件下展开,而其价值并非取决于具体历史时代中的成败得失,德性的完成也并不完全受具体历史条件限制,甚至可能在现实历史境况中遭受挫败。“不容何病,不容然后见君子”,颜回有此体悟,孔子为之欣然。

道德价值的实现与否跟具体历史条件下的成败得失没有必然关系,那么道德行为的意义保障又在哪里?颜回在《孔子世家》中是夫子代言人,在《伯夷列传》中是德福背离的典型,而在《仲尼弟子列传》中则位列仲尼弟子之首,仿佛是司马迁探讨伯夷问题的重要线索。在《论语 • 颜渊第十二》中,我们看到孔子与颜回有以下对话:

颜渊问仁。 子曰:“克己复礼为仁。一日克己复礼,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉!”颜渊曰:“请问其目。”子曰:“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。”颜渊曰:“回虽不敏,请事斯语矣。

这段对话在《仲尼弟子列传》中被司马迁简化为“颜渊问仁,孔子曰:克己复礼,天下归仁焉”,被省略的“为仁由已,而由人乎哉”却正是随后以孔子之言表彰颜回“一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐”的重点所在。孔子在《论语》中一再强调“仁者安仁”“我欲仁,斯仁至矣”,明确仁道实践的本身自足性。用今天的说法,道德行为本身具有完满性、自足性和绝对性,不需要借助外在条件来实现,更不需要任何外在目的。从根本上说,道德价值与个人现世中的福祸遭遇没有任何关系。颜回的“乐”是他“克己复礼”的仁道践履,也正是“为仁由己”“仁者安仁”之“仁”的现实表现。与伯夷一样,颜回也是道德价值自我完满性、绝对性的体悟者、践行者——“求仁得仁,又何怨?”惟见其乐。

▲ 颜回像,载《至圣先贤半身像》册

南薰殿 旧藏,台北故宫博物院 藏

由此看来,司马迁并非如一般理解的那样,是以《伯夷列传》表达他的困惑、动摇和对天道不公的质疑。相反,他试图借助颜回与盗跖两人命运的强烈对比,引导我们反思并摒弃流俗意义上的德福相应、善恶有报观念。正是通过否定多数人的善恶有报、德福相应观,司马迁高标孔子的德福观,或者说“司马迁在表面上否定同时又在实际上肯定了孔子对于伯夷的评论,认定一个人的道德与福报根本不可能一致”。不仅商周鼎革之际有伯夷兄弟饿死首阳,春秋时代有孔子厄于陈蔡,汉武盛世也有李陵的族灭与司马迁的蚕室,德福背离可能更是历史常态。但仁道实践本身自足,与具体历史中的命运遭遇没有必然关系,更不以具体历史中的成败得失为评判标准,历代仁人君子均对此有清醒的认知与充分的觉悟。

三

可是,揭示这一真相对大多数人而言是危险的。少数人懂得,仁道实践本身完满自足,这不等于在历史现实中一定能够得到福报,而一般常人求的是现世的福报,若要求他们“求仁”,就得隐瞒“求仁”未必得福报的真相。“仁”的实现必得靠在具体历史境况中普遍展开的仁道实践,如果抽象的道德完满性、自足性、绝对性只为少数人所理解,大多数人会不会因此而摈弃天道,从而滑向道德虚无主义?难道司马迁看不到这种危险?在《太史公自序》中我们看到:

先人有言:“自周公卒五百岁而有孔子。孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》、继《春秋》、本《诗》《书》《礼》《乐》之际?”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉。

▲ 《史记·太史公自序》(部分),(汉)司马迁 撰

南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

这是司马迁当仁不让、接续《春秋》心志的自我表白。那么,他如何理解自己所要接续的《春秋》之旨?

太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫雍之。孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。……《春秋》以道义。拨乱世反之正,莫近于《春秋》。《春秋》文成数万,其指数千。万物之散聚皆在《春秋》。《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。察其所以,皆失其本已。”

司马迁深切体会到,孔子遭诸侯大夫排挤陷害,无法实现理想,才通过历史书写来明确是非、褒贬善恶,判断那些具体历史实践中似是而非的复杂状况,从而确定政治社会生活的基本道德规范和原则,垂范后世。 正因为如此,张尔田(1874—1945)将《春秋》与《周易》并举:

《春秋》者,孔子忧患来世之书也。是非二百四十二年之中,据行事,仍人道,因兴以立功,败以成罚,假日月以定历数,借朝聘以正礼乐,其所褒讳贬损之文辞略如《周易》之有假象焉。《周易》以天治人,故假天象吉凶以示之;《春秋》以人希天,故假人事善败以明之。《易》本隐以至显,《春秋》推见至隐,是二经皆圣人之极致,治世之要务也。

这实际上是对太史公的名言“《春秋》推见至隐,《易》本隐之以显”的引申发挥。作为历记存亡祸福、古今之道的史家,司马迁深刻领会《春秋》意旨,他以展现历史实践进程具体样貌的方式,效仿《春秋》之假人事以推至隐。在复杂的政治现实中,没有抽象普遍的人性善恶问题,只有形形色色的历史人物及政治体基于自身品性的“各从其志”。正如孔子说富贵是否可求并非自身所能把握那样,历史实践中具体行动的成败祸福与其德性品质的好坏并不总是一致,因此每个人只能“从吾所好”,基于自身品性而为并承担后果。用今天的政治哲学语式来说,《史记》深刻揭示了历史实践中的或然性:个人德性与品质的好坏当然关联他的命运遭遇,但这种关联并非是必然的,而这种“非必然的关联”就是历史的或然性。历史走向及身处其中的个人命运,或然性植根于政治世界的复杂性,基于同样德性做出的相同历史实践并不必然导致相同的政治命运。既然“天道无亲,常与善人”并不是历史真相,如何避免丧失意义的历史虚无主义危险?我们只能借助言辞中的历史来确立道德行为的意义。这意味着,历史的书写者必须是心智卓越者——司马迁称之为 “青云之士”。

史家与历史中的“求仁”者“同明相照,同类相求;云从龙,风从虎”。人能够理解和赞美与自己相同的那些人,但只有圣人才能看清和理解一切人,并为他们的是非善恶做出最终评判。《春秋》的历史书写“上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖”,纷纭复杂的种种历史人物及其行为的是非善恶因此得以清楚分判、明确辨认,就是“圣人作而万物睹”。

每个时代都有不甘辜负自身才华、竭力把握时代机遇而表现卓越的人物,他们“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下”。司马迁一一展现这些人物的各种品质,以及他们的行动与命运遭遇。据司马贞《史记索引》,七十列传之末的《太史公自序》也题名为《太史公自序传》,它正与《伯夷列传》首尾呼应,相互发明。因此,七十列传也可以看作司马迁欲“不令己失时,立功名于天下”的努力,是他接续《春秋》精神、对历史人物“善善恶恶,贤贤贱不肖”的政治行为。

闾巷之人,欲砥行立名者,非附青云之士,恶能施于后世哉?

这句名言可视为司马迁的自励之言:即使不能与孔子的“万物睹”相比,自己至少可以做“青云之士”,为历代砥行者留下名声。

▲ 司马迁像(位于陕西韩城市)

四

《论语》中孔子与子贡关于伯夷的对话,彰显了仁道实践与历史现实之间的复杂关系与巨大张力:仁道并非纯然抽象的理论构造,必得落实于具体历史实践,正所谓“人能弘道,非道弘人”。但具体历史境况中的仁道践行并不必然能取得成就,“求仁”者在历史现实中更未必获得福祉。既然“得仁”与否跟现实历史中的成败或祸福并无必然关联,仁道的根基不在历史时间中,那又在哪里?这是《伯夷列传》乃至整部《史记》中的核心问题。“《春秋》推见至隐,《易》本隐之以显”,但什么是《春秋》推见的“至隐”?张尔田和柳诒徵都认为,据司马迁“闻董生曰”而接受的春秋公羊学,所谓“至隐”就是《春秋》开篇“元年春王正月”之“元”:《春秋》以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之位,正次王,王次春,从而“贬天子,退诸侯,讨大夫,达王事”。

▲ 《春秋繁露》书影,(汉)董仲舒 撰

宋刻本,中国国家图书馆 藏

历史走向与个人命运的或然植根于世界的复杂性,而世界的复杂性又根源于人性的复杂。依董仲舒说《春秋》开篇天地大元之义,人性本原为善,但现实世界中的人性却往往呈现为善恶不齐,以至“察其所以,皆失其本已”。历史中的不义屡见不鲜,“弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数”,人性之恶及混乱失序,可谓历史的本相。如何为人世道德立法?孔子没有采取寻求抽象的普遍道德原则的方式,而是返回历史本身,通过笔削历史在错综复杂的历史中呈现维系天地之“元”——正所谓“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也”。通过书写二百四十二年的鲁国春秋,孔子拨乱反正、返本归元,为后世确立政治世界的基本规范,为仁道实践提供意义保障。这一心志为司马迁所继承发扬,成为我国古典史学的基本规范与自觉意识。

唐人刘知几(661—721)的《史通》有言:

夫人寓形天地,其生也若蜉蝣之在世,如白驹之过隙,犹且耻当年而功不立,疾没世而名不闻。上起帝王,下穷匹庶,近则朝廷之士,远则山林之客,谅其于功也名也,莫不汲汲焉孜孜焉。夫如是者何哉?皆以图不朽之事也。何者而称不朽乎?盖书名竹帛而已。……苟史官不绝,竹帛长存,则其人已亡,杳成空寂,而其事如在,皎同星汉。用使后之学者,坐披囊箧,而神交万古,不出户庭,而穷览千载,见贤而思齐,见不贤而内自省。若乃《春秋》成而逆子惧,南史至而贼臣书,其记事载言也则如彼,其劝善惩恶也又如此。由斯而言,则史之为用,其利甚博,乃生人之急务,为国家之要道。有国有家者,其可缺之哉!

近人柳诒徵(1880—1956)将中国历代史书褒善贬恶的传统称为“史义”:

史之为书,所以善善恶恶也。善善恶恶者,人之性而受命于天者也。吾国之为史者,其浅深高下固亦不齐,而由经典相传,以善善恶恶之性从事于史则一。

对比如今的历史写作或所谓追求实证的史学,不免令人嘘唏。社会现实中弥漫着实用主义或功利主义迷雾,充斥着没有是非善恶之分的道德虚无主义的历史书写,则只能证明“青云之士”的心志早已不是史家的楷模。

作者简介

尉学斌,云南曲靖人,四川大学历史文献学硕士,同济大学哲学博士。任职于绵阳师范学院文学院,副教授,主要从事中国古代文学、中国古代文化等课程的教学与研究。

罗莉,四川成都人,华南师范大学现当代文学硕士,四川大学哲学系在读博士生。任职于四川文化艺术学院,副教授,主要从事中国古代文学、中国现当代文学、创意写作等课程的教学与研究。

新刊首发|雷天籁:董仲舒的历史观——评黄铭《推何演董:董仲舒〈春秋〉学研究》

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。