本文刊于《古典学研究》2025年第4期(总第7期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

《治家者》表面的主题是治家技艺,更深层的主题是καλοκαγαθία[既美且好]。本文聚焦于色诺芬如何借助苏格拉底与克利托布洛斯(Kritoboulos)、伊斯霍玛霍斯(Ischomachos)的对话,揭示“好人”(哲人)与“既美且好之人”(绅士)之间的张力和潜在互补关系,进而反思城邦传统中“既美且好”理想的内涵与局限。这一问题不仅关乎色诺芬对德性生活的理解,也触及城邦与人这一政治哲学的核心议题。列奥·施特劳斯指出,《治家者》实为色诺芬对苏格拉底哲学的辩护,揭示了哲学生活与城邦生活之间的张力。他认为色诺芬并未简单否定绅士的价值,而是借苏格拉底与伊斯霍玛霍斯的对照,探讨德性与名声之间的复杂关联。托马斯·潘戈进一步强调哲人与绅士生活方式之间的张力所具有的政治哲学意涵。本文则拟通过文本细读,探讨两种生活方式之间可能存在的互补性,并揭示这一复杂的关系对城邦伦理生活的启示意义。▲ 色诺芬(Xenophon,约前430年—前355或前354年)

《治家者》分为两部分,第一部分为苏格拉底与克利托布洛斯谈话,第二部分为苏格拉底向后者转述他与伊斯霍玛霍斯的对话。克利托布洛斯出生即属于绅士阶层,并渴望配得上“既美且好”这一名称(6.12);他和伊斯霍玛霍斯是同一类人、过着同一种生活,只是不会操持。整篇对话表面上呈现为苏格拉底带领一个想变得既美且好的人向一位众人口中的完美绅士学习,作为起点的克利托布洛斯是伊斯霍玛霍斯的不完全形态,二者共同与苏格拉底形成对照。对苏格拉底生活方式的首次影射,是克利托布洛斯第一次打断苏格拉底:

但我们怎么看下面这种情形呢?有时我们看到有些人有知识和本钱,借之能够增加家产,只要他们努力,可我们发觉,他们不愿意做这些,因此我们看到知识对他们并没有益处。对这些人来说,难道知识不是财富,拥有物也不是财富?(1.16)

克利托布洛斯提出增加家产需要四个条件:知识、本钱、努力、意愿。苏格拉底在回应中指明还需要第五个条件即自制/脱离低级欲望,接下来(2.18)他又说:“如果神不反对你,你会成为一个非常厉害的赚钱人。”这暗示出增加家产的第六个条件:机运。努力与意愿紧密关联,没意愿则不会努力。有些人有意愿却不努力,自称想努力但努力不了,他们无法克服懒惰,这与缺乏自制相关;但也可以用意愿来解释:比起努力赚钱但吃苦,他们更意愿不吃苦,哪怕赚不到钱(参见柏拉图:《普罗塔戈拉》352e以下)。克利托布洛斯的问题——“有些人有知识却没钱”——自然让我们想到苏格拉底:苏格拉底有知识、有本钱(富人朋友给予)、最自制(参见色诺芬:《回忆》1.2)。那么,苏格拉底贫穷(在世人看来)的原因很明显:他不εὐχόμενοι εὐδαιμονεῖν[祈祷繁荣](1.18苏格拉底语),或者说他不意愿这种幸福。▲ 苏格拉底(Socrates,前469—前399)

苏格拉底关于自制的言辞引发克利托布洛斯的自我审视,他“发现自己能很好地控制这些东西”(2.1)。他的自我认知对吗?回看苏格拉底提及的那些“女主人”(1.20–22):(A)掷骰赌博;(B)无益的人际交往;(C)贪吃;(D)淫荡;(E)贪杯;(F)愚蠢且挥霍的“爱荣誉”。克利托布洛斯身上,ACDE在文中未见端倪,BF可从苏格拉底对其生活方式的叙述(2.5–8)中推测得知:他得招待异乡人,还要施益于邦民,否则会失去同盟,他的朋友们即便就各自情况而言充足但还指望从他这里受益,在克利托布洛斯所缠身的复杂关系网中,不正充斥着大量无益的人际交往吗?在城邦事务上,他要举办众多丰厚的献祭,要驯养马匹、训练歌队、司理体育竞赛、做主持人,凡此种种,不正是愚蠢且挥霍的“爱荣誉”吗?这是爱荣誉的最低形式:摆阔与炫耀性消费。克利托布洛斯渴求在城邦中以大人物的形象出现,他拥有的家产不足以支撑他的追求。更糟的是,他缺乏自知之明,对玩乐的兴趣远大于治家:我看到你自认为富有,不关心谋求财富,还把心思用在παιδικοῖς πράγμασι[孩子气的事情]上,好像你可以似的。(2.7)

为了看谐剧,你一大早就起床,走很远的路,还起劲地一再劝说我一起去看。可你从来没有邀请我[看]这样一种工作。(3.7)

苏格拉底说“懒惰、灵魂的软弱和疏忽大意”是邪恶的统治者(1.19)。克利托布洛斯真的克服了懒惰、面对快乐的孱弱及疏忽大意吗?他对自己的事情足够关切吗?“我不是,”苏格拉底说,“可如果你是在说我的话,我觉得我是不需要更多财富了,我足够富有。至于你,克利托布洛斯,我觉得你很穷啊,而且,宙斯在上,有时我还很同情你呢。”(2.2)

“因为我的财富,”他说,“足够带给我让我满足的东西。但对于你所拥有的你的排场和你的名声,即便你现在拥有的东西多出三倍,在我看来对你也不足够。”(2.4)

哪种生活方式更好?是家财万贯但铺张奢靡,以致不可维系从而必须汲汲营营谋取钱财,还是需求简约,因而拥有极少也能满足需要(参见《回忆》4.2.37–38)?是选择用“有漏洞的漏勺不断往有漏洞的罐子里加水”,还是选择“有序且以种种永远现成之物为充足和圆满的生活状态”(柏拉图:《高尔吉亚》493b–c)?后者的目的是闲暇,以便探问人事与自然,这是哲人的意愿所在;而献身城邦事务、追求好名声的绅士则“不习惯闲坐着”(7.1)。有无闲暇,是哲人与绅士的重大区别。▲ 牛津版《色诺芬全集》第五卷(收入《治家者》《雅典的收入》等)书影,1920年

听了苏格拉底一席话,克利托布洛斯意识到自己δοκοῖμι[看上去]富有而实际匮乏,苏格拉底φαίνω[显得]贫穷却能拥有盈余(2.10)。实际上,苏格拉底εἰμί[是]真正的富人,他才是穷人。所以他请求苏格拉底施教(2.9),传授治家技艺。苏格拉底推辞了,说自己缺乏治家技艺(参见柏拉图:《苏格拉底的申辩》21b5),这是一个看似自相矛盾的理由:你怎么会认为我知道使用这些东西中的某一个,既然我从未统治过它们?(2.11)

对于一个知道这样一种技艺的人来说,即便他自己并不拥有财富,他可以靠治理别人的家产——正如给别人盖房子那样——来挣钱。(1.4)

这无异于说,治家技艺与家业是分离的,一个人可以没有家业但具备治家技艺。可面对克利托布洛斯的请求时,苏格拉底又说自己没有家业,所以不知如何治家。苏格拉底能复述那么长的对话,怎会忘记刚出口的话?他是故意露出马脚吗?克利托布洛斯的确用了先前他们达成的共识来反驳苏格拉底:可在我们看来,即便一个人碰巧并不拥有财富,但仍然有某种治家的知识。有什么阻止你知道它呢?(2.12)

苏格拉底以吹笛为例,如果某人从未拥有笛子,也没人把笛子交给他,他就不知如何吹笛。同样,苏格拉底不拥有家产,也没人把家产交给他,所以他不知如何治理家产;如果克利托布洛斯把家产交给他打理,有失败的风险(2.12–13)。爱财的克利托布洛斯不愿面对这种风险,也无法从逻辑上反驳,只能诉诸苏格拉底的态度(2.14):逃避他人的需求、不给予帮助,显然不是好人的做法,何况苏格拉底还和其父克力同是朋友,接受过克力同的施惠。苏格拉底便说,虽然我不会,但我可以向你介绍掌握这种技艺的大师,你可以向他们学习(2.15–18)。苏格拉底真的缺乏治家技艺吗?要回答这个问题,首先得回答“什么是治家技艺”。《治家者》对话开篇(1.1–15)已经澄清这一问题:治家是一种技艺,其对象是家产,而家产的真实含义是拥有的好/有用的东西的总和,所谓好/有用的东西指知道如何使用的东西。由此观之,治家技艺是让人知道如何使用东西的技艺,是获得、保有和增加好东西的技艺。所以,治家技艺是生活的技艺,它涉及的是“人应该如何生活”这一问题。▲ 《回忆苏格拉底·治家者》书影,洛布古典书系,1923年

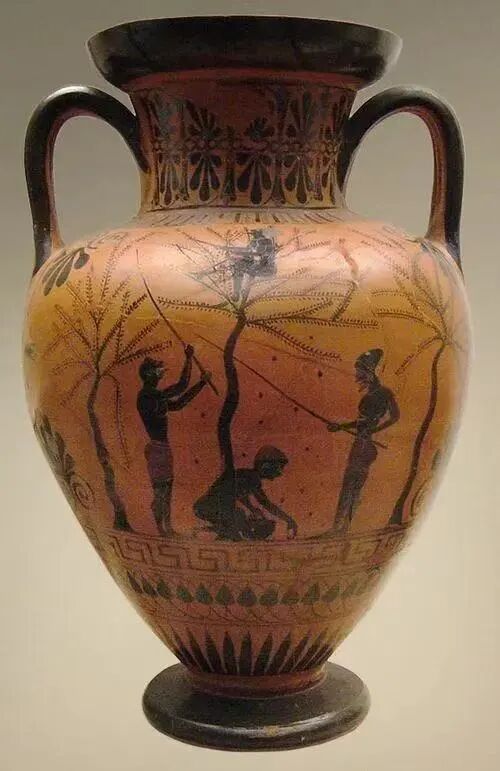

施特劳斯曾提出一个问题:为了展现苏格拉底的言辞,为什么色诺芬选择了治家技艺这一主题?我们可以尝试回答,从表面看,不是每个人都能在政治中发挥作用,但每个人乃至奴隶都拥有属于自己的东西,需要治理家产。因此,治家技艺比王者技艺更基础也更广泛。在《治家者》结尾,伊斯霍玛霍斯说:主人是能够最大地伤害坏τῶν ἐργατῶν[工人]并最大地尊荣充满热情的工人……如果看到他就受到激励,每个工人都精神抖擞,每个工人都爱胜利和爱荣誉,彼此竞争并要努力成为强者,我就会断定他拥有一些王者的性情。(21.10)

可见,治家技艺与王者技艺并非互不兼容,二者并无本质区别(参见《回忆》3.4.12;柏拉图:《治邦者》259b–c),只是被统治者的身份与人数有差异。家主对家庭的统治、奴隶主对奴隶的统治是君主制式的,监工对奴隶的统治是代行君主统治;家是最小的国,国是最大的家;在绝对君主制下,王就是共同体的父亲。治家技艺的顶端是王者技艺;色诺芬在谈论治家技艺时,也是在谈论王者技艺。▲ 古希腊驱使奴隶收获橄榄的场景

黑绘陶瓶,署名安提莫尼斯,大英博物馆 藏

如此界定“什么是治家技艺”后,苏格拉底当然具备治家技艺。虽然我们无法知道《治家者》对话发生时苏格拉底是否已婚,但就其一生而言,苏格拉底具有卓越的治家技艺:(1)苏格拉底拥有的东西能满足他的需求且有余;(2)苏格拉底与最难缠的女人克珊提璞佩(Ξανθίππη)结婚生子;(3)身体是灵魂之家,苏格拉底的灵魂与身体完美和谐,而大多数人面临着灵魂与身体的冲突以及灵魂的内在冲突(参见柏拉图:《法义》1.626e5);(4)尽管城邦判处苏格拉底死刑,但苏格拉底在城邦中活到七十岁,他此世的哲学事业已经完成。

即便用克利托布洛斯的眼睛也可以看到,苏格拉底“知道一种致富的工作:制造盈余”(2.10)。所以,苏格拉底以自己不知道治家为由拒绝向克利托布洛斯传授治家术,非不能也,乃不愿也;克利托布洛斯或多或少也感受到苏格拉底的不情愿,便接受了次好方案,让苏格拉底引荐其他人。苏格拉底为什么不愿把自己的治家技艺传授给克利托布洛斯?不是苏格拉底不愿意,而是他知道克利托布洛斯学不懂也不愿学自己这种治家技艺。苏格拉底没有物欲,他不祈祷繁荣,也不在意名声;而克利托布洛斯爱摆阔,追求排场与美名,已经那么富有还要增加家产。因此,苏格拉底具有的治家技艺与克利托布洛斯谋求的治家技艺完全不是一路。苏格拉底了解人的灵魂差异,因此他拒绝传授自己的治家技艺,把克利托布洛斯引向被誉为最好的那个“完美绅士”伊斯霍玛霍斯。《治家者》的第一场戏在这里终止,同时开启了另一场戏。苏格拉底的选择本身即具有政治哲学意涵:承认“绅士”在城邦生活中的必要性,而非否定其价值。▲ 《苏格拉底演讲》

路易斯·约瑟夫·勒布伦 绘,1867年

苏格拉底对克利托布洛斯讲述了自己过去如何向伊斯霍玛霍斯请教治家,但他现在向克利托布洛斯引荐,不同于当年自己走向伊斯霍马霍斯的目的:苏格拉底主动与后者交谈,不是为了学习治家,而是为了弄清他做了什么才被称为既美且好之人(6.14、7.2),以及这种生活方式是否值得追求(11.6)。不过,色诺芬笔下的苏格拉底并未直接提出“什么是既美且好”的问题,色诺芬也没展现苏格拉底对该问题的回答,但他展现了最重要的部分,即苏格拉底如何探究这一问题。苏格拉底如何探究καλός τε κἀγαθός[既美且好]?最初,由于在这个语词中,“美”加在“好”之前,苏格拉底看到外貌美的人就接近他,去看在对方身上“好”是否紧附于“美”。结果大失所望,于是他放弃美的外表,去找有“既美且好”名声的人。伊斯霍玛霍斯被所有人如此称呼,苏格拉底决定去认识他(6.13–17)。从苏格拉底讲述的探究过程中,至少可以看出两个特质:(1)比起“美”,苏格拉底更关切“好”,而且是灵魂上的好。(2)苏格拉底先看外表,再听名声,前者是自然造化,后者是习俗评断。这表明,比起习俗,苏格拉底更信任自然。▲ 《雅典学园》(局部),拉斐尔 绘,1510—1511年

有一天,苏格拉底发现伊斯霍玛霍斯正闲着,就走到他跟前,开启了对话。可以推测,此前苏格拉底大抵已观察伊斯霍玛霍斯不少时日,或许从听说伊斯霍玛霍斯的名声并将名字与人对上号后,就一直在观察对方,不然他不会知道,大多数时候,伊斯霍玛霍斯要么在做着什么,要么在市场上没有空闲(7.1)。所以,苏格拉底这天逮着机会,问他想问的:伊斯霍玛霍斯肯定了苏格拉底的观察,他的确从不在家里忙碌,因为他的妻子完全能料理家事。于是,伊斯霍玛霍斯对其妻子的教育,成了两人之间的首个话题,直到第十章结束。由此看来,治家技艺不仅关乎家产,更关乎灵魂;苏格拉底与伊斯霍玛霍斯对话的首要主题是教育妻子,其次是教育监工,这表明既美且好之人的职责包括并首先是教授德性与培育灵魂,而这正是伊斯霍玛霍斯所代表的既美且好之人/绅士的生活方式与苏格拉底所代表的好人/哲人的生活方式相通的地方。第十一章是《治家者》的中间章,也是全书最重要的一章,通过对比苏格拉底的生活方式,色诺芬展现了伊斯霍玛霍斯的生活方式。本章开头,苏格拉底表示听够了关于女人的事情:“至于你自己的事情,”我说,“现在给我讲讲吧,以便你会因为讲述你得以赢得εὐδοκιμεῖς[好名声]的事情而感到快乐,而我在从头到尾听完既美且好的男人的事情并弄明白之后——如果我能的话——会非常感激你。”(11.1)

苏格拉底关于同一事情有三个说法:伊斯霍玛霍斯自己的事情、他得以赢得好名声的事情、既美且好的男人的事情。由此可知:(1)既美且好之人追求的是好名声;(2)人们通过是否具有好名声来判断一个人是不是既美且好——苏格拉底也是通过名声找到伊斯霍玛霍斯的(6.17)。伊斯霍玛霍斯表示非常乐意向苏格拉底讲述他的事情,并请苏格拉底纠正他。苏格拉底回应道:“但我怎么,”我说,“有资格/能正当地纠正一个完美的既美且好的男人呢,何况我被认为是一个闲谈的、丈量空气的男人。”(11.3)

看来,苏格拉底此时已经以其生活方式闻名。“完美的既美且好的男人”与“闲谈的、丈量空气的男人”紧挨着出现,表明苏格拉底正在对比他与伊斯霍玛霍斯的生活方式。通过与后者交谈,苏格拉底不仅在认识“什么是既美且好之人”,也在自我认识;这种自我认识包括自己想不想成为既美且好之人,如果不想,又想成为什么人。苏格拉底的每一个问题都是切己之问。▲ 《苏格拉底和他的学生们》

约翰·弗里德里希·格鲁特 作,17世纪版画

很明显,“闲谈的、丈量空气的男人”指向阿里斯托芬《云》中的苏格拉底。色诺芬在回应阿里斯托芬,也在回应城邦对苏格拉底败坏青年的指控:首先,苏格拉底向“完美绅士”学习既美且好;其次,当青年克利托布洛斯想向苏格拉底学习治家技艺时,苏格拉底没有亲自教他,而是转述了自己向伊斯霍玛霍斯请教。他让克利托布洛斯向被所有人称为“既美且好”的人学习,而非把对方教成与自己一样的人。根据柏拉图《苏格拉底的申辩》(18a8),控告苏格拉底的有诗人(最初的控告者)、政治人和演说家(后面的控告者)。阿里斯托芬属于最初的那批控告者——“我根本不知道,也说不出他们的名字,除了一个谐剧诗人”(18d2),随后苏格拉底说出了阿里斯托芬的名字(19c3)。这或许暗示,阿里斯托芬笔下的苏格拉底具有特殊重要性:他展现了曾经的、未完成的苏格拉底,展现了部分真实的苏格拉底。《云》中的苏格拉底研究自然、教授修辞术,可在暴力面前毫无招架之力,思想所被付之一炬,苏格拉底和他的门徒险些葬身火海。阿里斯托芬对苏格拉底的谐剧式嘲弄背后隐含带有批评的忠告:人只能生活在人世,“人依其自然是政治动物”(亚里士多德:《政治学》1.1253a);哲人必须思考人事,思考他与普通人、与城邦的关系。色诺芬和柏拉图的苏格拉底正是对这一问题的回应,在他们的作品中,苏格拉底不再像《云》中描述的那样关心天上地下之事、唯独不关注人事,而是知悉人事的首要,将人事作为通向整全的线索,从而成为第一位真正意义上的政治哲人(《回忆》1.1.11–12)。所有指控中看上去最愚蠢的是,我被称作“穷人”。伊斯霍玛霍斯啊,要不是最近遇到外地人尼基阿斯(Νικίας)的马的话,我为这一指控很是气馁。我看到许多人围着这匹马看,也听到有些人谈论它,于是我走到马夫跟前,问这匹马是不是有很多财富。他盯着我,好像我这么问是脑筋有问题,他说,一匹马怎么会有财富呢?听说一匹穷马变好合乎天理——如果它依其自然有好的灵魂——我如释重负。因为我变成一个好男人也合乎天理了。(11.3–6)

“既美且好”是城邦公民的追求。苏格拉底通过考察发现:(1)“既美且好”由名声界定,而他已经因闲谈和丈量空气出名,这与既美且好完全不沾边。(2)要获得美名,必须在众人面前显得美。这要求排场,而摆阔需要大笔钱财,但苏格拉底没钱。被称作穷人让苏格拉底气馁,因为他发现自己无法成为(众人眼里的)既美且好之人。见到那匹马让他如释重负:(1)如果一匹马依其自然有好灵魂,那这匹马就是好马;它的好并非源于他人承认,而是内在于此马自身。同理,如果一个人依其自然有好灵魂,那这个人就是好人;好人之好不源于外界承认或名声,而系于此人自身。(2)马无须有钱,依其好灵魂而是好马;同理,人无须有钱,依其好灵魂而是好人。苏格拉底意识到,他不必先是“既美且好之人”,才能成为“好人”,实际上,他可以依其好灵魂而直接是“好人”——他知道自己具有好灵魂。城邦眼中的既美且好之人要搞钱以维持排场、参与众多公共事务、进行大量人际交往,这种人有钱和好名声却没有闲暇;苏格拉底不需要金钱与美名,但需要闲暇。所以苏格拉底不欲求也无法成为城邦意义上的“既美且好之人”,他只欲求是好人。施特劳斯明睿地指出:通过思考一匹马的德性,苏格拉底在真正的属人德性(true human virtue)的特性上获得了他最重要的见解:真正的属人德性不需要习俗。

解释完自己,苏格拉底请伊斯霍玛霍斯从头到尾讲述其工作,以便他可以从明天开始,在能学会的事情上努力模仿对方(11.6)。如果苏格拉底真想模仿学习,他不会“从明天开始”,而是立刻开始。苏格拉底在开玩笑,伊斯霍玛霍斯也听出来了(11.7)。二者都知道,维持绅士风范要大量钱财,而苏格拉底没钱,所以他根本模仿不了。伊斯霍玛霍斯依然答应了苏格拉底,并列举了他认识到的做绅士需要的条件(明智、关切、诸神赐予福佑)。克利托布洛斯与苏格拉底的对话涉及增加家产的六个条件,分别是:知识、本钱、努力、意愿、自制/脱离低级欲望、机运。此处伊斯霍玛霍斯只讲了三点。本钱被忽略,因为伊斯霍玛霍斯生在富人之家,出生就有钱;意愿被忽略,因为意愿内在于伊斯霍玛霍斯的灵魂中,不需要额外具备;余下四点:努力可以归入关切中,知识和自制可以归入明智中,机运与诸神福佑大致等同。伊斯霍玛霍斯还讲了他的追求(11.8):(A)健康;(B)身体力量;(C)城邦中的荣誉;(D)朋友们的友好;(E)在战争中高贵地生还;(F)高贵地增加财富。“还是请你告诉我,伊斯霍玛霍斯啊,你最开始说的那些东西吧:你怎样关切健康(A),怎样关切身体的力量(B),你怎样合宜地在战争中得到高贵的拯救(E)?在此之后,关于赚钱(F),”我说,“可以听个够。”(11.11)

在好作家笔下,没有一模一样的重复。苏格拉底省略了“城邦中的荣誉”与“朋友们的友好”,而这两项在伊斯霍玛霍斯的列举中处于中心位置。这或许说明,苏格拉底不关心如何在城邦中赢得荣誉,也不关心伊斯霍玛霍斯如何维持与朋友们的友好。前者指向哲人与绅士的重大差别,后者暗示苏格拉底的朋友与伊斯霍玛霍斯的朋友无法用同一种方式来θηράω[猎获](《回忆》2.6.8)和维持。苏格拉底不问这两点,另一种可能是,之前他通过观察伊斯霍玛霍斯的种种操持,已经明白他如何获取荣誉和友好,所以不必再问。▲ 《苏格拉底和他的朋友们》

约翰·拉·法吉 绘,约1903年

在伊斯霍玛霍斯列举的那么多项中,苏格拉底单拎出“增加财富”进一步询问。有钱就能富丽堂皇地尊崇诸神、帮助朋友、装饰城邦,这些目的都不自私,苏格拉底评价道:“你说的这些,”我说,“都很美,伊斯霍玛霍斯啊,而且属于一个极其有能力的男人。怎能不是这样呢?因为(A)有许多人还不能活着却不需要其他人,(B)也有许多人会感到满足,如果他们能够提供对自己而言足够的东西。(C)那些不仅能治理自己的家产、也能有所积蓄/制造盈余以便装饰城邦并救济朋友的人,怎能不认为他们是殷实而强大的男人呢?”(11.10)

苏格拉底在此将世人分为三类:不足者、自足者、有余者。从物质层面或世人眼光看,苏格拉底在第二类人与第一类人之间,勉强维持基本生存,有时需要富人朋友接济;以伊斯霍玛霍斯为代表的绅士则属于第三类人。问题是,绅士当真是有余者而非不足者?绅士的生活高度依赖城邦、民人、外物。绅士在施与的同时也在索取:隆重地献祭,同时祈求诸神赐予福佑;装饰城邦、承担公共事务,同时获取荣誉;帮助朋友、施益民人,同时赢得称赞。这些都建立在有钱的基础上,而绅士的家产往往来自家族,绅士从出生起就处在绅士阶层。上一节对《治家者》11.1的分析已经表明,绅士欲求εὐδοκιμεῖς[好名声],众人判断绅士的标准也是名声,而名声来自δόξα[意见]。一个人在众人面前显得怎样,众人就会称他是怎样的人,他的名声就如此形成。问题是:(1)一个人显得如何与他真正是怎样的人,并非完全一致。(2)评价者是众人,评价对象是某人的德性——他们可能并不了解这个人,因为几乎没人能做到让大家都了解自己,大多数人对某个人仅仅是听说而已。要真正具有评价德性的资格,首先得知道什么是德性,但多数人不会在意此类问题,更别说具有相关知识。他们不是德性的好评价者,他们依据的是关于德性的未经反思的意见而非真实。具体到评价一个人是不是既美且好之人这件事上,评价者本人应当是既美且好之人,应知道什么是美和好以及既美且好。这已经是属人事物中最难的问题了。(3)既美且好之人是少数人,但名声来自多数人的看法,这就是吊诡之处。苏格拉底的追问并非否定“美”与美好声名的价值,而是质疑它们与“好”的分离。他追问伊斯霍玛霍斯“你究竟做了什么才被称作既美且好”(7.2),实则是探问:名声是否必然反映德性。绅士依赖他者承认,而真正的好人无需外在标签。但这并不意味着伊斯霍玛霍斯毫无价值:他的经营操持与公共贡献仍是城邦运转的基石,绅士阶层始终是城邦的中坚力量。区别于城邦眼中的“既美且好”,在色诺芬看来,既美且好之人是这样的人:他本人总是就属人事物与人交谈,考察什么虔敬,什么不虔敬,什么高贵,什么可耻,什么正义,什么不正义,什么是节制,什么是疯狂,什么是勇敢,什么是怯懦,什么是城邦,什么是治邦者,什么是对人们的统治,什么是人们的高明统治者,此外还谈论别的。他相信,那些知道这些东西的人既美且好,而那些对此无知的人理当被称作奴隶般的人。(《回忆》1.1.16)

可见,“既美且好”不在于外表、财富、排场或名声,而在于是否具有属人事物的知识,是否以真正的德性为指引。这一定义不是对伊斯霍玛霍斯的否定,而是提出了更高要求:真正的既美且好之人不仅应擅长事务和管理,更应理解这些行为背后的伦理目的。在那些认识苏格拉底是怎样一个人的人们中间,所有那些渴望美德的人如今依然最为怀念他,因为他对于关心美德是最有益处的。(《回忆》4.8.11)

这话表明,不是谁都能认识苏格拉底是怎样一个人。诗人说他研究天上的事、把弱的说法变强;政治人说他败坏青年、不信城邦信的神。有幸与苏格拉底交往过的阿尔喀比亚德说苏格拉底像西勒诺斯(Seilēnos),把他的外在打开,里面的神性就显现出来。阿尔喀比亚德不乏聪明,他意识到苏格拉底“压根儿不关注谁美还是不美”,不在意财富、荣誉等世人追求的东西,他直觉到长相不美的苏格拉底美得耀眼的内在(柏拉图:《会饮》215b、216d–217a)。▲ 《苏格拉底教导阿尔喀比亚德》

巴恰雷利 绘,1776年

“所有那些渴望美德的人如今依然最为怀念他”,这句话表明,只有渴望美德的人才能认识苏格拉底是怎样一个人。谁在怀念苏格拉底?谁通过言辞让自己永远怀念苏格拉底?色诺芬和柏拉图。他们是苏格拉底的好学生,他们天生渴望美德,所以能认识苏格拉底是怎样一个人。“因为他对于关心美德最有益处”,色诺芬说苏格拉底“通过交谈,从而有益于那些[与他]在一起的人/同伴”(《回忆》1.3.1),这话揭示了《回忆》剩余部分的主题。绅士施益于城邦与邦民,苏格拉底也施益。什么是益?好东西,而知道如何使用的东西才是真正的好东西。如果不知道如何用钱,钱也不是好东西(《治家者》1.12);如果没有美德,就无法做“从中会获得好东西的事情”,从而无法实现幸福(《治家者》1.18–22)。色诺芬在《回忆》中历数了苏格拉底的美德,以及他如何帮助他人朝向美德和既美且好:他就是我所描述的那样一个人:如此虔敬,以至于没有诸神的判断,他就什么都不做;如此正义,以至于不带给任何人一丁点伤害,而是最大程度上有益于跟他交往的人;如此自制,以至于从不选择更快乐的而非更好的东西;如此睿智,以至于从没有在判断什么更好和更坏方面犯错,他也不额外需要另一个人,而是单凭自己就足以认识这些事情;能够以言辞言说和界定这一类事情;能够检验其他人,并在他们犯错时予以驳斥,劝勉他们朝向美德和既美且好。(《回忆》4.8.11)

苏格拉底通过帮助那些与他在一起的人关心美德,也施益于朋友和城邦。色诺芬不止颂扬其内在德性,也揭示出:与“丈量空气的男人”不同,苏格拉底的生活方式虽不同于通常的既美且好之人,却仍是一种政治性存在——他通过对话与辩难,以及他的生活本身,实际参与并影响了城邦的伦理生活。因此,色诺芬并未简单否定城邦眼中的“既美且好之人”/绅士,而是试图重新定义“既美且好”:它不应仅是外在成就和声誉的堆砌,而应是以真知和德性为根基的生活方式——伊斯霍玛霍斯与苏格拉底分别代表这一理想的两个面向。至于色诺芬本人,他并非过着贫困哲人的生活,仅从表面看,他的生活方式更接近伊斯霍玛霍斯,而非苏格拉底。色诺芬极其敬重老师苏格拉底,却并未因循老师的生活方式,而是依性分选择了自己的道路;在老师故去后,色诺芬让苏格拉底以新的方式活在了自己身上。他的记述与实践或许在告诉我们,真正既美且好之人,应是那些内外兼修、在沉思与实践之间实现和谐之人。

▲ 《苏格拉底教导年轻人》

皮尔·弗朗西斯科·莫拉 绘,约1660年,卢加诺市民美术馆 藏

许越,中国人民大学文学院古典学2023级硕士研究生,第十届古典学拔尖班毕业生。

插图来自网络,如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。