新刊首发|孟泽宇:《庄子》中的圣人与至人之别

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第3期(总第6期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

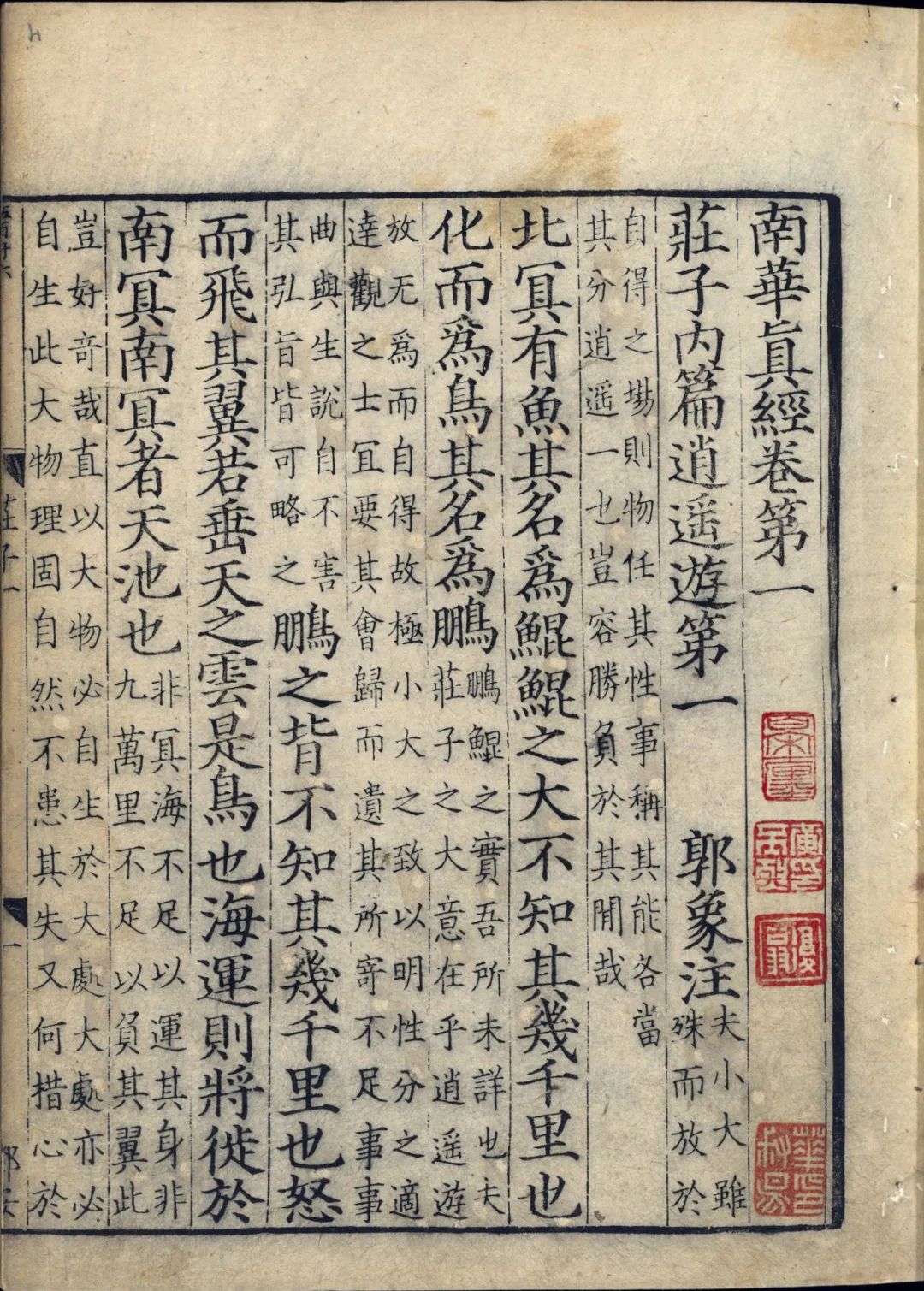

在庄子玄远而又瑰丽的思想世界中,有一些卓越的灵魂能跨越凡尘的障碍而体贴于道。庄子用诸如“至人”“神人”“圣人”“真人”等极富美感且意蕴深邃的名号来称呼这些体道者。在这些名号中,“圣人”最为特别,为诸子百家通用,多为理想的政治人格。“至人”“神人”“真人”等名号则主要见于老庄一系,且通常被认为展示了超越性的精神境界。这意味着,当庄子在“圣人”之外启用“至人”“神人”等名号时,也隐含着对政治的某种理解。

至言其体,神言其用,圣言其名……一人之上,其有此三,欲显功用名殊,故有三人之别。(《庄子集释》,页22)

这三类人皆为同一体道者,从体、用、名不同的层面来看而有不同名号罢了。宋人吕惠卿(1032—1111)依循这一思路,并依据《天下》篇认为,“圣人”兼有“天人”“真人”“神人”三者的品质,因而为最高者。也有观点认为,这些名号间有品级高低之别。谭明冉文的解释最为细致,他认为天人混然与道合一;神人合精凝神,但精、神只是天之一部分;至人合于人身之真之天,顺性保身;圣人有心法天,落入有为,四种人逐次降等,且高者可容纳低者,因此“圣人”为低,“天人”为最高者。这些观点结论不一,但均是在精神境界方面比较其同异。

夫神人即今所谓圣人也。夫圣人虽在庙堂之上,然其心无异于山林之中,世岂识之哉!(《庄子集释》,页28)

这一理解的重点虽在精神境界的同一,却也意识到了是否关涉政治的差异:“圣人”的政治身份在庙堂,“神人”则仅有自己内在的精神身份。按谭文的理解,圣人因其需要为天下兴利除害而落入有为,难免涉足政治活动。这表明,体道者的诸名号不仅有精神境界的内涵,也有政治关涉——不涉政治也是一种政治态度,即通常所谓的“非政治”姿态。

庄子并未明确区分诸多名号,遑论其政治内涵的差异。但是通过考察并比较内篇中诸名号出场时所讨论的议题,我们庶几可以厘清诸名号的差异。大体而言,圣人出场于与世俗交往的语境,至人出场的语境展示的是其精神对于外在事物的超然独立;神人与至人相同,且对政治事务的超越态度更为明确。由此可以确认,庄子笔下的“圣人”确实不同于其他名号。

圣人与名实问题相关:“圣人无名”即圣人无待于“名”——“名”当指名实。从语境来看,“至人无己,神人无功,圣人无名”在讨论有待与无待。上一句说明存在着理想的无待型人格,即“若夫乘天地之正而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉”(《逍遥游》);下一句“故曰”,从逻辑上看应该是对无待的进一步解释和说明。因此,将“无己”“无功”“无名”释为“无待于己”“无待于功”“无待于名”更为合适,所谓“待”表示依赖某物则必然受其限制。

《逍遥游》中紧跟“圣人无名”之后,庄子讲述了尧让天下于许由的故事。许由说:“吾将为名乎?名者,实之宾也,吾将为宾乎?”“名”是君之名位,“实”是君之权责,名实是君主之事——《人间世》说“名实者,圣人之所不能胜也”。文中举例提到,关龙逢(相传为董父之后裔,夏桀之臣)、王子比干(?—公元前1047,商朝第30代王帝乙之弟)求名而招杀身之祸;尧攻丛枝、胥敖,禹攻有扈,为求实而杀人灭国。由此可见,名实即政治,“圣人”面对名实就是面对政治。内篇末尾的《应帝王》中出现了“圣人之治”的说法,足以表明“圣人”置身于政治语境。

《大宗师》开头大谈真人,中途突然转而谈论圣人:“圣人之用兵也,亡国而不失人心。”陈鼓应认为,此处与前文不谐,是错简所致。无论是否错简,前后文以真人为主语,都是在描述真人的德性、境界、行止。到这一句话题突然转入用兵,主语随即换为圣人,真人与圣人出场的语境判然有别。

《齐物论》提到圣人如何处理“儒墨之是非”的纷争境况时说,圣人能超越个体局限,到达彼我、是非两立的根源,故身处于是非之地而有所作为:

六合之外,圣人存而不论;六合之内,圣人论而不议。春秋经世先王之志,

圣人议而不辩。(《齐物论》)

这段言辞十分著名,广为后人所引,它清楚表明,圣人首先区分了六合内外。所谓“六合之外”,按成玄英释指“重玄至道之乡”(《庄子集释》,页22),即玄奇高妙的境界,圣人知道却不去讨论。“六合之内”,成玄英释为“苍生所禀之性分”(《庄子集释》,页85),所谓“论”指圣人关注万物的性分自然,但不公开阐述;圣人知物之性分,则可知如何安顿自身。圣人知先王之道,则知如何效法,故公开伸张,但不论辩。至于众人的纷纷论辩,“圣人怀之”,意即能理解却不参与。庄子所处的时代,百家争鸣、战乱不休,是非争论不断,秩序日益混乱。庄子理想中的圣人应平息各种是非辩论,但他并非是要确立一个明确的是非标准,而是致力于万事万物各得其利害、循其是非,“知止其所不知”。从“儒墨之是非”到“经世先王之志”,其论述的基本指向是政治关怀。

至人无待于己,不以“己”为待为用,义同《齐物论》所谓“吾丧我”,故能“死生无变于己,而况利害之端”。典型的至人形象是《德充符》中虚构的卫国人哀骀它:此人虽相貌丑陋却德才兼备,被鲁哀公授以国政。庄子说他“才全而德不形”,所谓“才全”指“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑”等诸多人世变化皆“不足以滑和,不可入于灵府”,亦即不会扰乱至人心神;所谓“德不形”指至人内在之“和”如同平平一碗水,盛满却不荡溢于外。按钟泰(1887—1979)的说法,“欲保其和,必使外物无以滑之荡之”,义同《应帝王》说“至人之用心若镜,不将不迎,应而不藏,故能胜物不伤”。由此可见,涉及“至人”的言辞重点在展示其能超然外物而不为其所动。

神人形象的典型是《逍遥游》中出现的藐姑射山上的神人,他超脱于尘世之外。神人超越了世俗的功用,所以《人间世》说,神人不才而得无用之大用。所谓“大用”不是有心施为去实现的功用,而是最后达成的效用。如“无用之用”是一种效用,神人能“使物不疵疠而年谷熟”,也是一种效用。神人凝神无用功之心,或有功显也只是其德之自然流露。天地间为人的最大功用就是治理天下,神人不会“弊弊焉以天下为事”。因此,神人以其无用功之心超出了实际政治。

或许会有反对意见认为,神人和至人虽然主要呈现为具有超凡的精神境界,但也并非全然无涉政治。神人居住在姑射山上,“其尘垢秕糠,将犹陶铸尧舜”,所以郭象认为,尧舜非徒其名而“必有神人之实”,这无异于说,尧舜一类圣君有神人那样的内在德性。至人所要超越的生死利害,涉及“仁义之端,是非之塗,樊然殽乱”(《齐物论》),由此可见,至人也难免置身人世政治。因此,我们难以用是否具有政治面向来区分圣人与至人、神人,毋宁说,两者的差异首先在于对现实政治的态度——至人和神人的生存姿态是超实际政治的。

所谓超政治的生存姿态,其实指的是用超然心态面对实际政治。在《应帝王》中,拟人化的天根问无名人如何为天下,后者回答说:

汝游心于淡,合气于漠,顺物自然而无容私焉,而天下治矣。

“天下治矣”足以表明,至人或神人的生存不是超政治而是超实际政治,可以说搞的是大政治。在这段对话之前一段,《应帝王》谈到了“圣人之治”,所谓“正而后行,确乎能其事者而已矣”。两相对比,圣人需要“行”且“能其事”,可见得涉足实际政治——所谓无为与有为的区分。神人与至人超然于仁义是非之乱,“游乎四海之外”,他何以可能让“天下治”并不清楚,而圣人则必须得涉足是非之中,因顺万物之是非而化解矛盾。也许可以说,至人或神人凭借超然精神跳出人世政治,实际上是用心性问题取代了政治问题,用个体的精神生活取代了政治生活。

超实际政治的生存姿态能用超越精神应对政治问题有赖于两个基本预设。首先,至人、神人在德性上高于君主,故能够承担君主的职责,即所谓神人之尘垢秕糠犹可陶铸尧舜。譬如勇敢德性,“勇士一人,雄入于九军”(《德充符》),可谓世间极勇,但至人和神人以天地万物为躯骸,知不死常心者,其勇远胜于世间之勇。其二,君主超越于实际政治之外的无为而治是完美的政治。因此,庄子所塑造的至人、神人形象并非不关怀政治,不能说至人和神人是非政治人,毋宁说,他们是理想的政治人。问题在于,理想的政治生活存在吗?或者说,理想的政治人的生存可能吗?

在庄子那里,至人和圣人同为理想人格,却存在政治与超政治的区别——这种区别首先是心性与境界的差异。体道者是否涉足实际政治,取决于精神境界的层次。《天下》篇给出了《庄子》全书唯一一处明确界别诸种体道者精神境界的说法:

不离于宗,谓之天人;不离于精,谓之神人;不离于真,谓之至人。以天为宗,以德为本,以道为门,兆于变化,谓之圣人。

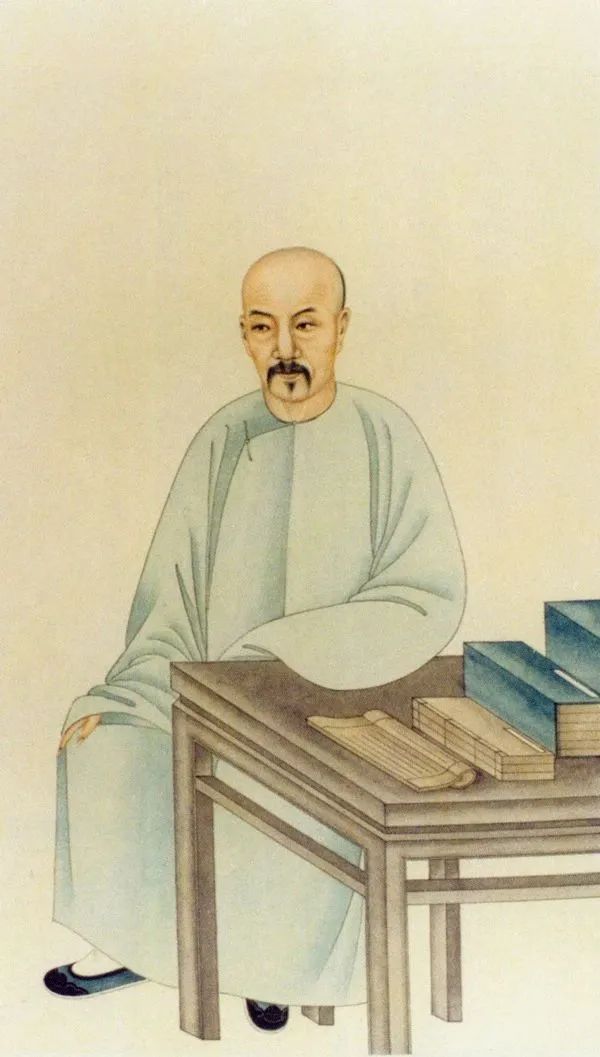

这里描述不同的体道者都使用“谓之”一词,按清人戴震(1724—1777)的理解,“谓之”指“以下所称之名辨上之实”,重点在辨析概念的不同。称呼天人、神人、至人,正是要强调“不离于宗”“不离于精”“不离于真”之间的区别——圣人亦如此。不同之中也有层次分别,描述天人、神人、至人,皆用“不离”,描述圣人用“以某为某”,圣人不同于天人、神人、至人。“不离”说明天人、神人、至人保持某种与道为一的精神状态,不会从这种境界中出离,而“以为”说明,圣人无此境界而与道有分隔。

圣人以“兆于变化”为重要特征。“兆”指占卜时龟甲上的征兆,不同的征兆对应不同的事情,圣人在不同的情境中能相应变化,合宜地应对纷繁复杂的世事。圣人面对繁杂的人与事,首先必须有充分的理解,然后能变化以应对。无论理解还是应对,都要求圣人用心于世事,这意味着圣人的精神受到了“干扰”。当然,这种“干扰”只是在用的层面,不会影响其境界和德性;然而一旦需要用心,圣人便不能保持与道为一的精神状态。

对于体道者,依其境界可做如下分类:一种是合道者,其精神境界通达于道,并能保持与道合一的精神状态,合道者是超政治人格;一种是圣人,他知道但不能总是与道为一,必须兆于变化而应对世事,因而是政治人格。合道者的境界因关涉于宗、精、真的不同,又分别名为天人、神人、至人。

体道境界的差异最终表现为对待政治的态度差异。《天下》在四种体道者之后,还有君子、百官和民三类人,他们共同构成了合乎道术的政治秩序。圣人为其枢纽,上能于道有体察,精神通达三种合道者;下能为所有社会阶层建立合理的政治秩序,充分理解所有的人与事,并给出合宜的安排。合道者不构成社会阶层,而是分散于各个阶层中,如《庄子》书中的各种工匠、畸人。他们不涉足世务,虽身处社会,其精神则遨游虚无广漠。他们是否有政治生活是可疑的,即便他们因由某些偶然原因不得不涉足实际政治,也会以超然姿态——如在野、虚位和边缘化之类的方式——处世。

境界的差异源自心性的差异。关于七种人的分类,刘小枫认为“不是礼制的区分,而是心性的区分”。七种人的差异根底在于心性,心性差异的核心在于喜好不同。君子、百官、民的喜好各有不同,故所从事之务也不同,因而有不同的社会分工与阶层。圣人及其以下各种人出于其心性上的需求而参与政治生活。合道者的心性高卓超拔,与世事无碍。如果他们有所谓“喜爱”,也是遨游于圹埌之野、无何有之乡,精神盘桓于至道之域。

内篇中出现的孔子形象最契合圣人,反之,由孔子可见圣人心性。在《德充符》中,鲁国人叔山无趾认为,孔子还未达到至人,因为孔子受“天刑”,而至人则不受“天刑”桎梏。孔子在方内与方外之间,他承认自己是“天之戮民”,这意味着孔子不能上达于至人或方外的原因在于,他是受“天刑”之人。既然孔子可以向他人指引合道者的精神境界,说明“天刑”并没有限制圣人对道的理解。

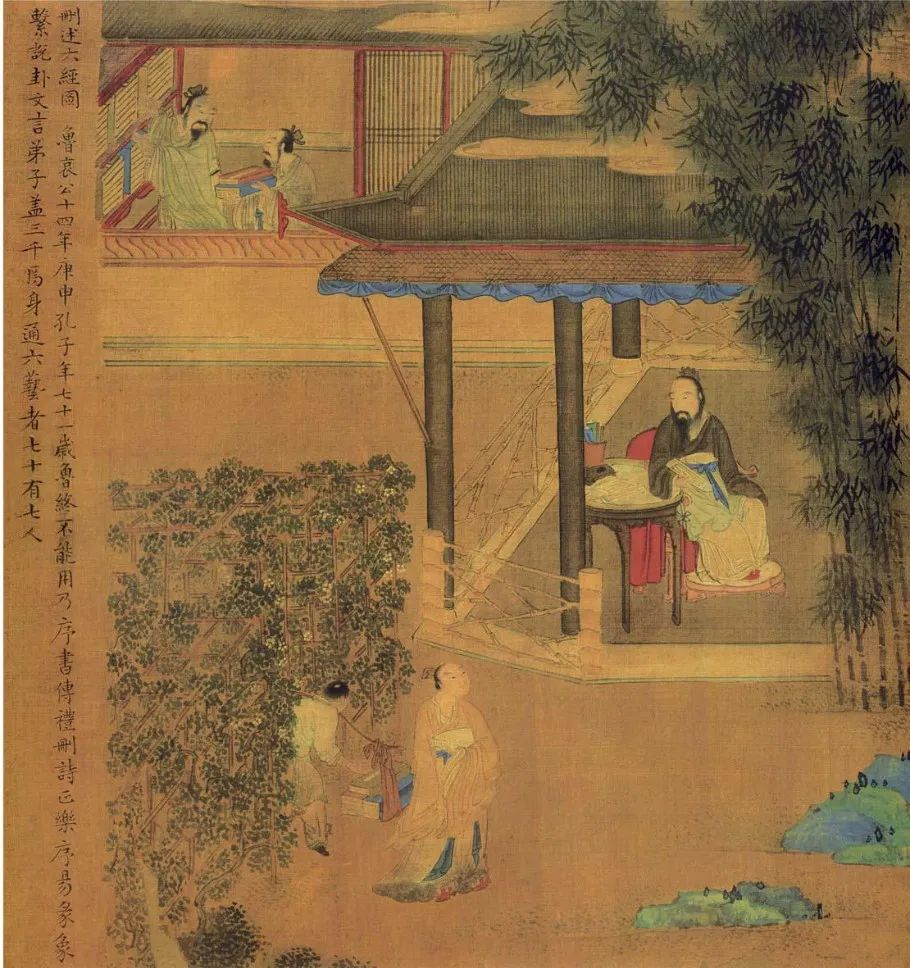

▲ 《圣迹图·删述六经图》

那么,何为“天刑”?叔山无趾说,孔子所论是“諔诡幻怪”,因为在他看来,孔子常常讲论的仁义礼乐,因人因事之异有所变化而不得一定之规。但对孔子来说,唯其对人对事有真切之关怀,才有真切之体察,才能在不同的境况下探求恰切的应对,才可能“兆于变化”。换言之,孔子讲论仁义礼乐,不可能不因人因事之异有所变化,有一定之规反倒成问题。这时,庄子笔下的老子说:

以死生为一条,以可不可为一贯者,解其桎梏。

这话的意思是,无需操心甚多,无需体察世事之微,以一条一贯处之,自然不需要仁义礼乐。然而,仁义礼乐只是应世之迹,用仁义礼乐之心才是“天刑”。孔子对人与物的关怀,使之汲汲于仁义礼乐,不忍见世人溺于无道乱世。故而颜回从孔子处学到了“治国去之,乱国就之”,楚狂接舆不禁感慨,孔子“福轻乎羽,莫之知载;祸重乎地,莫之知避”。孔子虽自嘲“天之戮民”,也不忘鼓励子贡“虽然,吾与汝共之”,自甘于此桎梏而泰然慨然,正是知其不可为而为之的大圣仁心。“天刑”乃天之所予,圣人因仁心而行于天下,恰是顺其天命;顺天命则不为桎梏,反为其道——“天命之谓性,率性之谓道”(《中庸》),为圣人不解之解。如钟泰所说,孔子“徇时之急,因自甘受礼之桎梏而不辞,此天实为之”。

但圣人与合道者毕竟在境界上有相通的地方,这就是对道的体察,故而往往被视为一类。庄子视圣人为参与政治的体道者,其体道之处也表现为处理世务的独特方式。在《德充符》中可以读到:

圣人有所游,而知为孽,约为胶,德为接,工为商。圣人不谋,恶用知?不斲,恶用胶?无丧,恶用德?不货,恶用商?

圣人与人相处顺遂自然,无私心小我,不用智术算计,不刻意交好,不笼络人心,不谋求利益,只是游心于世俗之间。无小我所以虽有仁心而无私爱,故曰“有亲,非仁也”,又曰“大仁不仁”。圣人有仁心于天下,知道保存天下不是紧紧抓在手中,而是“藏天下于天下而不得所遁”,意即让天下万物各得其所,“于物之所不得遁而皆存”(《大宗师》)。万物各有其性命,是天之所予、自然所有,故不得遁。圣人不用私意,使万物顺其性命之正,天下自然保存,合乎“道法自然”之意。

庄子能够区分政治与超政治两种理想人格,基于一种纯精神的超越性生存形式。从思想史来看,“至人”“天人”等概念首创于庄子,《山海经》中有“神人”,但庄子赋予了新的思想内涵。“圣人”之称则承袭自西周以来的思想传统,为诸子所通用,是周代以来称谓理想人格最主要的名号。可以说,“圣人”是庄子思考的基点,而他又创“至人”“天人”等名号,足以表明在他看来“圣人”尚不足以容纳其对理想人格的全部理解。

庄子的思想前承老子,而老子的最大贡献是提出了作为本体或本根的“道”。“道”之发现并非出于逻辑推导,而是来自老子在精神上的冥契和直观性洞见。《老子》中如此描述对道体的洞察:

道之为物,唯恍唯惚。惚兮恍兮,其中有象,恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精;其精甚真,其中有信。(《老子》二十一章)

洞见道体需要提升精神境界,如“致虚极,守静笃,万物并作,吾以观复”(《老子》十六章),当心虚静到了极点,就可以看到万物生生的根源;

载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能婴儿乎?涤除玄览,能无疵乎。(《老子》十章)

精神凝聚不乱,气息柔和安稳,心境自然就会清明无碍。重要的是,精神境界的提升和对道体的洞察并未成为政治的妨碍,反而是奠定好君主和好政治的基础。《老子》中所称的“圣人”其实就是君主,老子的思想因此也被认为是“君人南面之术”。

▲ 老子像,(元)华祖立 绘

老子之后的道家黄老派同样如此。《黄帝四经》中的《道原》篇论述了如何由道论开出治术:

故唯圣人能察无形,能听无声。知虚之实,后能大虚;乃通天地之精,通同而无间,周袭而不盈。

圣人用虚静之道,精神能通达道体,周盈万物。通达道体之后,就能做到“知人之所不能知,服人之所不能得,是谓察稽知极”,获得超越常人的洞察力;于是“圣王用此天下服”,获得政治上的天下大治。《老子》中简略的修养之法,在后世发展成蔚为大观的精神修炼术,《管子》中的《心术》《内业》诸篇述之甚详。精神修炼虽然成为独立探讨的主题,被称为“心术”,但依然与政治密切相关——所谓“心安是国安也,心治是国治也”。

在庄子那里则有所不同。当合道者的精神通达于道之后,会发现一片超越性的精神之域,《庄子》书中对此屡有描述:所谓“无何有之乡,广莫之野”(《逍遥游》);“游乎尘垢之外”(《齐物论》);“登天游雾,挠挑无极”(《大宗师》);“乘夫莽眇之鸟,以出六极之外,而游无何有之乡,以处圹埌之野”(《应帝王》)。在这片精神之域中,合道者以“游”的方式生存于其间,获得了完全的自足与圆满,达成纯精神性的超越生存形式,此即《天下》篇所谓的“不离于天”。但是,圣人的精神在通达于道之后,不会停驻于此,而是会返回物的世界。合道者自足于超越性的精神之域,必然疏离物的世界,遑论涉足政治事务。圣人不再能容纳合道者的生存形式,不得不分化为“圣人”“至人”“神人”等诸多名号。

进而,庄子和黄老派对“无为而治”的理解也有所不同。老子以“玄德”作为其政治哲学的基本主张,“玄德”是“生而不有,为而不恃,长而不宰”,以无为而治来克制权力去施行干涉的冲动。透过“神人无功”的论述,庄子强调了君主对政治活动的超越,实际策略是无所作为,相比老子对君主有心作为的制约更甚。黄老派更加关注政治实践,意识到君主不可能在政治实践中无所作为,所以应该循法而治、不用私意,发展出君主无为而臣有为的思想。

如果圣人与合道者分别是政治人格与超政治人格,那么是否存在合二为一的可能?应当说,阐发圣人与至人合二为一的完美人格,以及相应的君主超越于政治而无为大治的完美政治,一直是理解庄子的重要方向。但是,就《庄子》所见,完美的人格和完美的政治恐怕难以实现。

政治生活与出世生活之间的紧张关系,是内篇的基本矛盾之一。《逍遥游》的整体论述基于对“有用之用”的否定,而最大的“有用之用”即政治权力。因此,许由不受尧之让天下,神人之尘垢秕糠犹可陶铸尧舜,都是对治世权力的拒斥。为什么拒斥?是因为政治生活极度危险和混乱(《人间世》),还是会妨碍“游心乎德之和”(《德充符》),抑或方内、方外的冲突不可调和(《大宗师》)?从内篇末尾的《应帝王》来看,根本原因恐怕还是在于治天下会扰乱合道者“游无何有之乡,以处圹埌之野”。换言之,完美政治意味着方内、方外之别的消弭,而这是根本不可能的。

既然如此,圣人与合道者的合一也就在根本上不可能,而其生存差异的本质在于道与物之间的关系有异,换言之,问题的根本在于天人关系:

其好之一,其弗好之也一。其一也一,其不一也一。其一与天为徒,其不一与人为徒,天与人不相胜也,是之谓真人。(《大宗师》)

郭象从圣凡关系出发解释这段话,在他看来,真人不仅无凡人的好恶之偏,只是因顺其偏好,而且不以己之因顺去纠正凡人之偏,即所谓“不以其一异乎不一”。因为“与天为徒”使真人无凡情,“与人为徒”又让真人不异凡人之情,以至于“真人同天人,均彼我”(《庄子集释》,页240),从而超越于凡俗。这一解释虽然高妙,却不符合“与人为徒”之意。真人既然超越凡俗,自然无凡人之情;既然无凡情,也就不会异于凡情;如果真人异凡情,就表明其有了与凡情相异的凡情。不异凡情是真人超越凡俗“与天为徒”的应有之意,未及“与人为徒”。换言之,郭象实际上忽视了“与人为徒”中对“人”的承认与肯定。

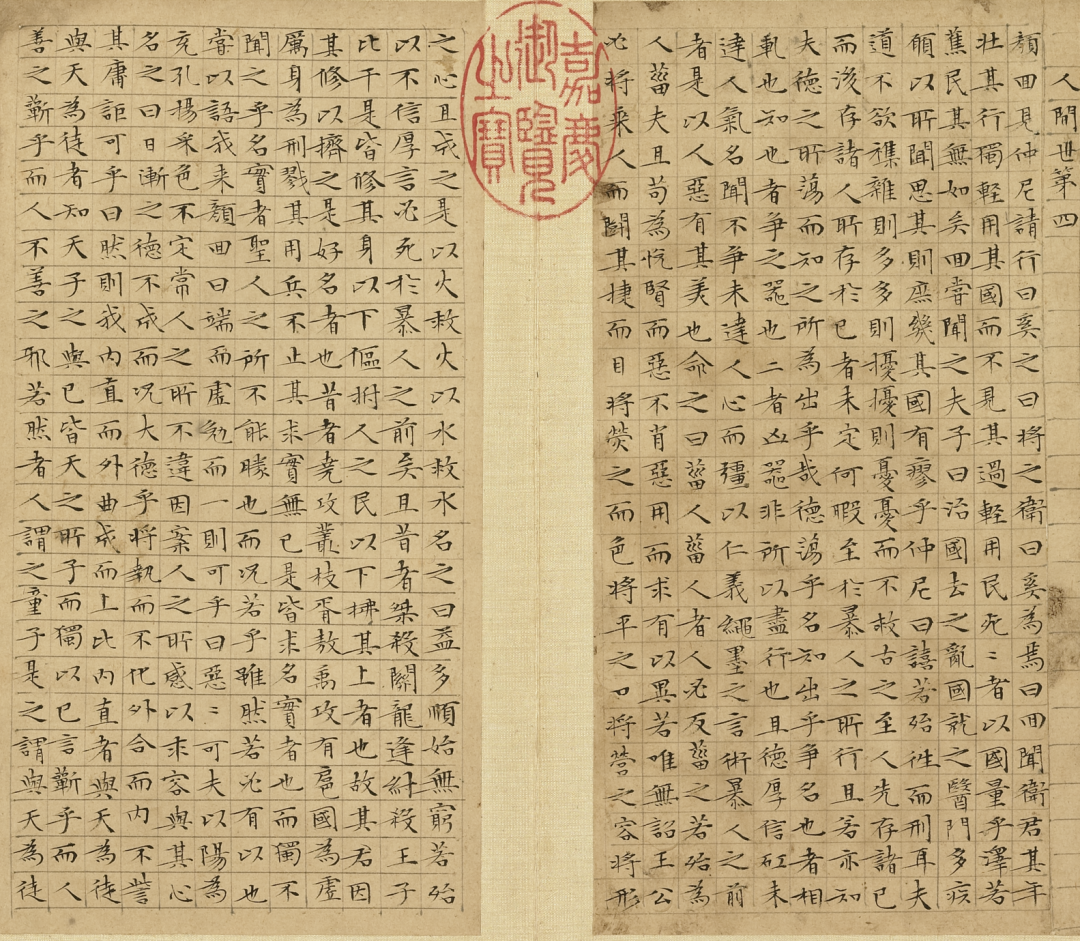

(明)文徵明 书,台北故宫博物院 藏

另一种解释从真人自身的角度出发,这意味着真人亦有好恶——所谓“其好”与“弗好”,而其好恶可被真人之精神冥同。但如果只是冥同,那就意味着与世隔绝,失去了生存的具体实在性,故必然“用其绝对的自身同一让个殊的存有停留在其最充实饱满的自然当中”。这种解释意识到了“与人为徒”对真人的生存有积极意义,“天与人不相胜”是真人凭借绝对同一之“天”达成个别存有之“人”的充实与饱满,最终落脚点在人。然而,这种解释又失之于对精神冥同的概念化理解,将它视为抽象隔绝的状态。事实上,庄子笔下的精神超越式的生存方式充满了生意,并非隔绝般的干枯。

“天人不相胜”的平衡需要对“天”与“人”两方面意义均予以承认。就圣人与合道者两者而言,其各自所属的“天”“人”各有不同。对合道者而言,其所好者,精神游于圹埌之野、无何有之乡,其所弃如尘垢者,弊弊于世事,其天性之所好几乎无碍于其精神之冥同,“与天为徒”几乎就是其精神生活之本然样态。“与人为徒”的生活,对他们来说也并非毫无意义。如孟子反、子琴张等人有各自的群体与友谊,且能促进他们的精神生活,所谓“相视而笑,莫逆于心”;而鲁国人孟孙才在母亲去世时“哭泣无涕”,依然是对母子关系的肯定。对圣人而言,其所好者,行仁义礼乐于天下。他不似合道者能冥同道体,而是凭借对道的通晓,超越个体的局限,充分理解万事万物的名实、好坏、善恶、美丑、利害等等,然后在此基础上就事物的本性和境况给予合宜的引导和安排,同时不放弃自己对仁义礼乐的坚守。圣人在尊重客观现实的同时坚持道德价值,依据自身的性情达成了“天人不相胜”的平衡。

从天人关系的角度看,圣人与合道者的性情各有偏向,皆非完美人格。对于道,圣人知而不合,合道者则合而不离——“圣人之道”与“圣人之才”的区分已然承认这种差异。对于物,圣人真切关怀,合道者则往往视若弃履。颜回坐忘和卜梁倚入道,都生动展示了为精神合道而排除外物的过程。即使他们能各自达成天人间的平衡,依旧不能导向所谓的完美政治。

天人之间的复杂关系,除了性情偏向的原因,还有人世历史方面的原因。庄子就有虞氏与泰氏的一段分判,将我们引入历史维度的观察:

有虞氏不及泰氏。有虞氏,其犹藏仁以要人;亦得人矣,而未于非人。泰氏,其卧徐徐,其觉于于;一以己为马,一以己为牛;其知情信,其德甚真,而未始入于非人。(《应帝王》)

有虞氏即尧,泰氏即伏羲,两者的差异在于仁是否被及非人。尧用仁心于人,未能及于非人之物,伏羲则没有人与非人的区分,浑然与物一体。人与非人即人禽之别,人从自然中独立出来,自成一类。于是,独属于人的习俗、道德、器物、等级之类文明要素皆由此而生。与此相应,对人类的组织与治理也不得不依赖这些文明要素。人与非人的区分,并非出于尧和伏羲的个体德性之别,而是来自文明的发展。所以,伏羲可以不治而物自治,其为牛为马皆无所碍,尧则必须有实际作为。尧让天下于许由,其让德如同孔子;其欲伐宗脍(上古时代位于我国西南边陲的小国)而心有不释然,可谓有仁心。圣人在王位,故许由认为天下已治。但尧与许由的故事足以表明,这个时代的德与治已经开始分离。

到孔子之时,圣人与合道者间方内与方外的明确界限已经形成,圣人奔走于途,而合道者不与世事。《大宗师》中两个关于丧礼的故事,一是孟子反、子琴张两人临尸而歌而自认为最得礼意;一是孟孙才为母丧,哭泣无涕、中心不戚、居丧不哀,而以礼简得善丧之名。经孔子介绍,可知这些人都是以死生为一贯的合道者。

礼之精髓在于礼意,礼之节文有简有繁。若合乎礼意,则节文虽然简陋也可称之为善;若不知礼意,必然认为节文越繁琐越好。节文是人为,随着文明的发展越来越繁琐。上古之时,文明质朴,礼文简单,体道者基于对道的理解而行质朴之礼,与时代相合,并不会显得异于常人。孔子之时,周文繁盛,体道者再行质朴之礼就与时代格格不入——子贡惊骇于临尸而歌。体道者之行不变,而时代变化,就有了合礼俗与不合礼俗的差异,方内方外的界限自然形成。政治或许也是如此。可以推想上古之时,文明质朴并无什么人为的设施,无论圣人还是合道者的治理都如明王之治。合道者不需要分心处理世务,无为而自化;圣人无世务可理,遂能安心上求道体。随着文明的发展,朴散为器,合道者不再契合王位,如许由所为,神人所不屑;圣人奔走天下,如孔子所为,楚狂所言“天下无道,圣人生焉”——圣人与合道者再也不能实现完美政治。

这个过程展示了文明的退化,因而完美政治或许存在于文明的早期,但随着文明的发展已再无可能。伏羲和尧的分判只是一个象征,并非追责历史的真实,所以庄子代之以泰氏和有虞氏。在庄子后学中,甚至有人将文明的堕落追溯至黄帝,所谓“昔者黄帝始以仁义撄人之心”(《在宥》)。对完美政治的探求只能追溯至渺不可知的神话,或者一种纯粹的想象。中央之帝浑沌,象征着文明之前的原初状况;庄子基于其身处的时代,提出“明王之治”作为完美政治的设想。

在一种观点看来,庄子的思想与原始宗教密切相关,这尤其体现于庄子的各种神话描写,与至人相关的升天、变形和不惧水火,都有原始宗教的来源。浑沌故事属于原始乐园的神话母题,它说明了“从整全中分化”是一切痛苦的来源,因而道家诸子在政治领域的共同主张是消除历史意识和理智意识,恢复人与自然的原初状态。庄子对于原始宗教或者巫师的态度,见于神巫季咸与壶子的故事中:巫师能体察气机之变化,却不能体察至道之渊。其实,道家思想相对于原始宗教在精神和认知层面有根本性突破,神话上的关联并不特别重要。在原始宗教的世界中,人与万物浑然一体无所分别,但浑沌之死不是在描述原初整全的破灭,而是在精神的根基处由天向人的下落。

在政治意义上,一种观点认为,浑沌象征着“没有秩序的秩序,或者说是秩序的来源,秩序合理性的基础”。另一种观点则认为,浑沌象征着三代以上原初性的秩序经验;原初秩序经验是一切秩序类型的开端,原初秩序分化之后并未彻底消失,而是隐藏在一切秩序类型之后,成为它们自我理解的前提和背景。这两种对浑沌的政治哲学解释基本一致,后者虽然带入了历史维度,但作为秩序分化之后的潜在背景,实际上超越于时间。浑沌作为一种理想的政治秩序,并非是现实秩序模仿的榜样和回归的标靶,而是作为永恒的关照,使现实秩序可以不断回望和反思其根据,进而影响其发展与变动。浑沌既然已死,已经分化的也不可能再回到原初。即使是合道者,其作为人已经从天之中分化出来,就不可避免地带有人的痕迹。其最好的状态也只能是达成“天人不相胜”的平衡,而非彻底抛弃人的部分而回归本源。

庄子对理想政治的设想,在“明王之治”中表达得最为充分:

功盖天下而似不自己;化贷万物而民弗恃;有莫举名,使物自喜;立乎不测,而游于无有者也。(《应帝王》)

以天下之功为天下自著,可谓无己;使百姓自成自化无所依赖,可谓无功;不立名实规范,使万物自得自乐,可谓无名。“明王之治”是对无为之治的深化与发展,它既囊括了至人、神人、圣人三者的所为,或许也暗示着三者单独均不足以达成理想的政治秩序。但是,“圣人”的分化、圣人与至人的并立已成定局,这一事实受到心性和历史的双重影响,无可颠覆。“明王之治”在《庄子》书中仅此一见,是最为美好也最不可能实现的愿景。

作者简介

孟泽宇,湖北宜都人,中山大学哲学系中国哲学专业,主要研究方向为黄老思想、先秦诸子和经史传统。

吴小锋 | 文不在兹乎:《庄子·天下》篇中的“旧法世传之史”与“六经”

书讯|《天人不相胜:庄子内篇的文本、结构与思想》(陈赟 著)

欢迎关注

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。