新刊发布|《古典学研究》2025年夏季号

目 录

柏拉图《斐多》中的灵魂不朽“相似性论证” 王 铠

亚里士多德论外夷与自然奴隶 谭宇泽

尼采思想的音乐性及其与语文学的关系 田立年

《彖传》“文明”象征意义研究 雷欣翰

从周代乐教的驯化君主到荀韩的驯化贤能 段语璇

译 丛

书 评

Abstracts

摘 要

柏拉图《斐多》中的灵魂不朽“相似性论证”因

柏拉图《斐多》中的“相似性论证”表明,灵魂出于不朽应当是非复合的和不可变的。然而,根据灵魂的生命原则和伦理图景,现实的灵魂总是与身体结合、冲突并呈现出不同的样态。为解释其应然本质与实际性质的不一致,有学者试图将《斐多》中的灵魂理解为与身体相对的内在统一体,或将灵魂内在分为不朽与可朽两部分。两种解释都偏离了文本。灵魂的非复合性和不变性应置于同一灵魂在纯粹状态和具身状态下的不同运动中来理解。灵魂的可复合性和可变性以非复合性和不变性为前提,指向灵魂的自然目的论和伦理目的论,反映具身灵魂在不同程度上的道德选择和认识能力,进而恰恰表明重返灵魂的最佳状态不仅可能,而且应当。

▲ 《斐多》查尔顿译本插图,1675年

亚里士多德论外夷与自然奴隶

谭宇泽

(中山大学博雅学院暨古典学研究中心)

亚里士多德在《政治学》中一方面提出了自然奴隶学说,另一方面又多次论及外夷“富于奴性”的特征。主流学界将二者关联起来,认为亚里士多德持有将所有外夷视作自然奴隶的种族偏见。这种看法实则经不起推敲,因为亚里士多德的主张是,自然奴隶缺乏理智潜能,奴役自然奴隶具有正当性,而外夷的奴性则源于血气的欠缺或过盛,这阻碍了其理智潜能的发展,从而使得他们事实上更容易遭受奴役。亚里士多德有关外夷的讨论意在回应柏拉图的《治邦者》,而非肯定奴役外夷具有正当性,他也无意将外夷视作自然奴隶。

奥古斯丁的柏拉图主义世界秩序

——《〈创世记〉字疏》解读

柏拉图通过对于两种原因的区分,将世界的开端分为理性和必然性,认为创世是将理性秩序引入不定运动的容器;普罗提诺则根据太一的流溢统合两个开端,赋予世界内在的规定性,并将创世改写为生产和赋形两个步骤。奥古斯丁继承了柏拉图和普罗提诺对世界的构想,但引入了意志概念,在自然和意志的双重基础上建构出高度复杂的世界秩序。在造物层面,两种秩序的区分体现为理性造物与非理性造物及其分别组成的人世与自然界,在神意治理下显示出不同的存在阶序和治理目的。在造主层面,这种区分则首先表现为自然法与奇迹的张力,奇迹的存在显示出凌驾于理性法则之上的上帝意志;随着理式被降格为潜在的可能性,上帝的意志成为决定万物本质的现实必然性。最终,理式和意志作为上帝意志的不同表达,被收摄入三位一体的上帝之中。

尼采思想的音乐性及其与语文学的关系

田立年

(中国石油大学[北京]克拉玛依校区马克思主义学院)

柏拉图和尼采都认为自己的思想就是最好的音乐——当然都是哲人而不是音乐家的音乐,其含义是“真理”和“自由”。区别在于,柏拉图主张协和的音乐,而尼采强调不协和的音乐;柏拉图将真理命名为音乐,而尼采则将音乐加冕为真理。按照尼采的“未来语文学”,世界由“符号”和“符号的缩略”构成,只有语文学家的阅读艺术,才能解读作为文本的世界。语文学家必须像音乐家一样,听从酒神灵禽的欢快叫声的引领,在没有任何逻辑确定性的情况下唱出美妙的歌曲。

▲ 尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche,1844—1900)

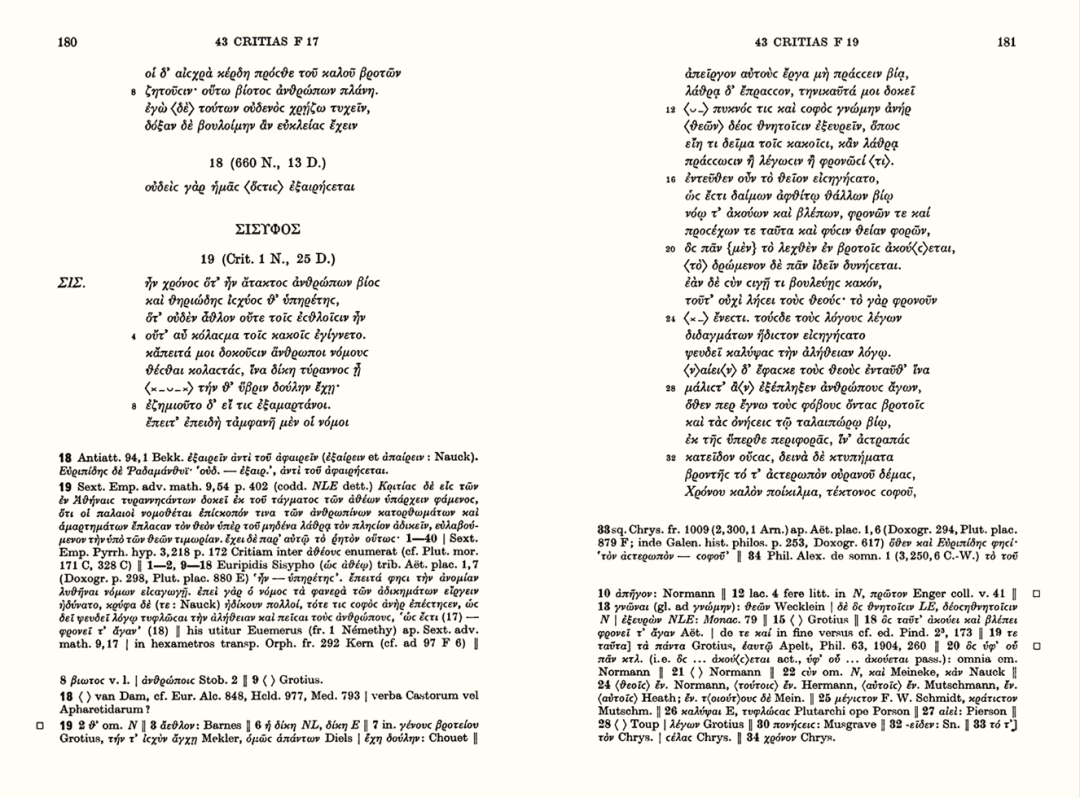

《彖传》“文明”象征意义研究

《易传》中的“文明”象征《离》卦及与其相关的若干事象,可能是古汉语中这一复音词或仂语最早的来源。《彖传》《象传》中的“文”主要取纹饰、错杂之义。《彖传》中的“明”则都与《离》卦相关,用来指示卦体,或取其不同的义项来说明不同的卦性。对《离》卦宗旨的理解以别离说为优,表现其向外运动的趋势和性质,加上取象日、火,可以称为“明”,其卦象赋予其“文”的性质,与其外向趋势相合。“文明”指《离》卦,有纹饰得以彰明之义,又引申为文采灿然。早期文献对“文明”的使用,基本不超出《彖传》“文明”之义的范围。

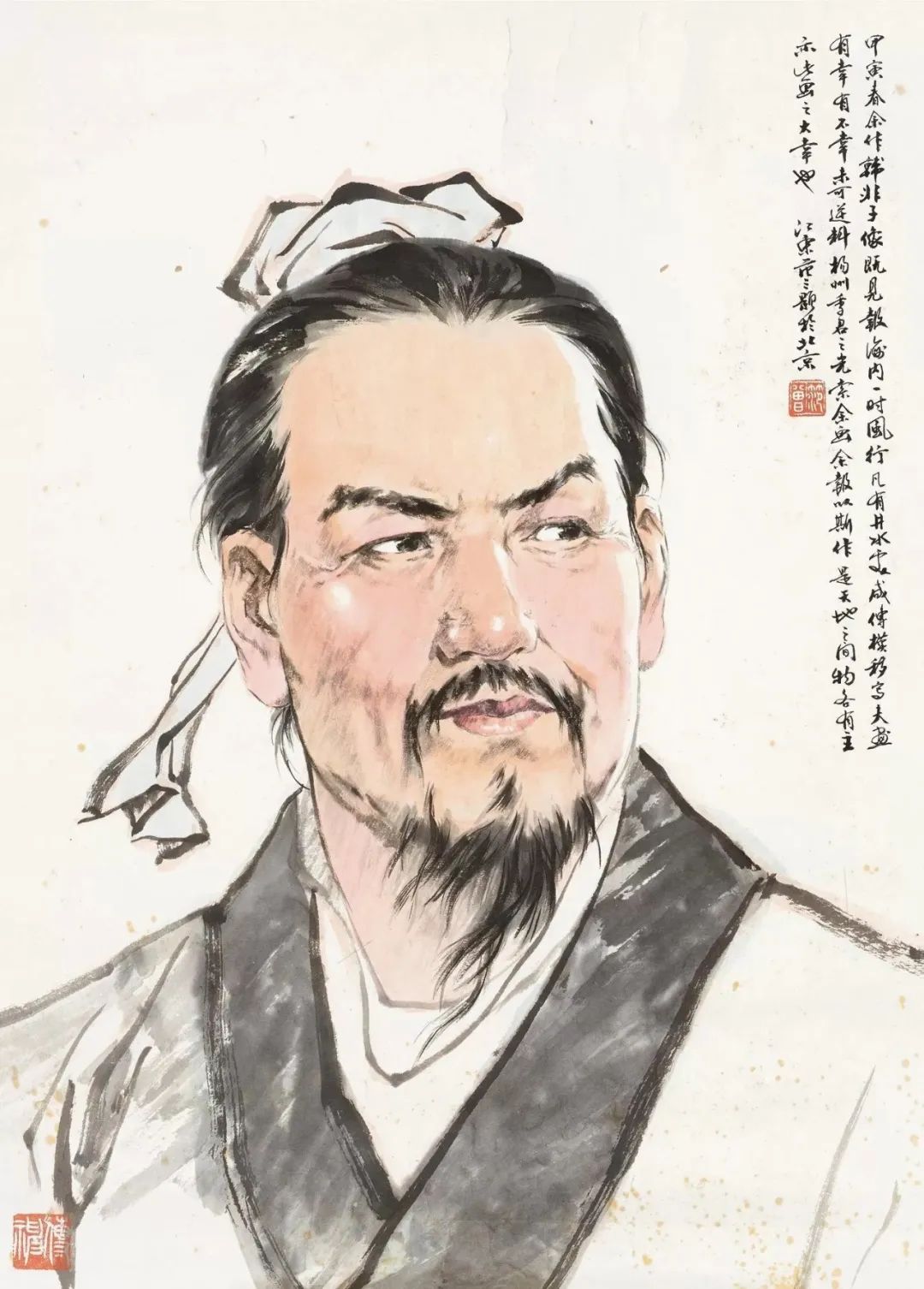

▲

左:荀子像,载《至圣先贤半身像》册,台北故宫博物院 藏

右:韩非像,范曾 绘,1974年

▲ 《司马季主论卜图》

粉彩圆盘,王隆夫 作,20世纪70年代后期

是否继续征伐匈奴,是《盐铁论》的核心争论之一。从政治哲学的角度来看,论辩双方在基本政治观念层面的根本分歧源于对战争和教化的不同理解。御史大夫视战争为维护道义与秩序的前提和基础,贤良和文学则诉诸纯任德教的三代理想,坚持“以德怀远”,其理据是王者德教的感召力及远近内外的天下结构,而德教的普遍性又以人皆可被教化的性善论为前提。这场论争隐含的重要政治哲学问题涉及武力与道义间的平衡,政治理想与政治现实间的张力,以及政治体扩张的限度与边界。

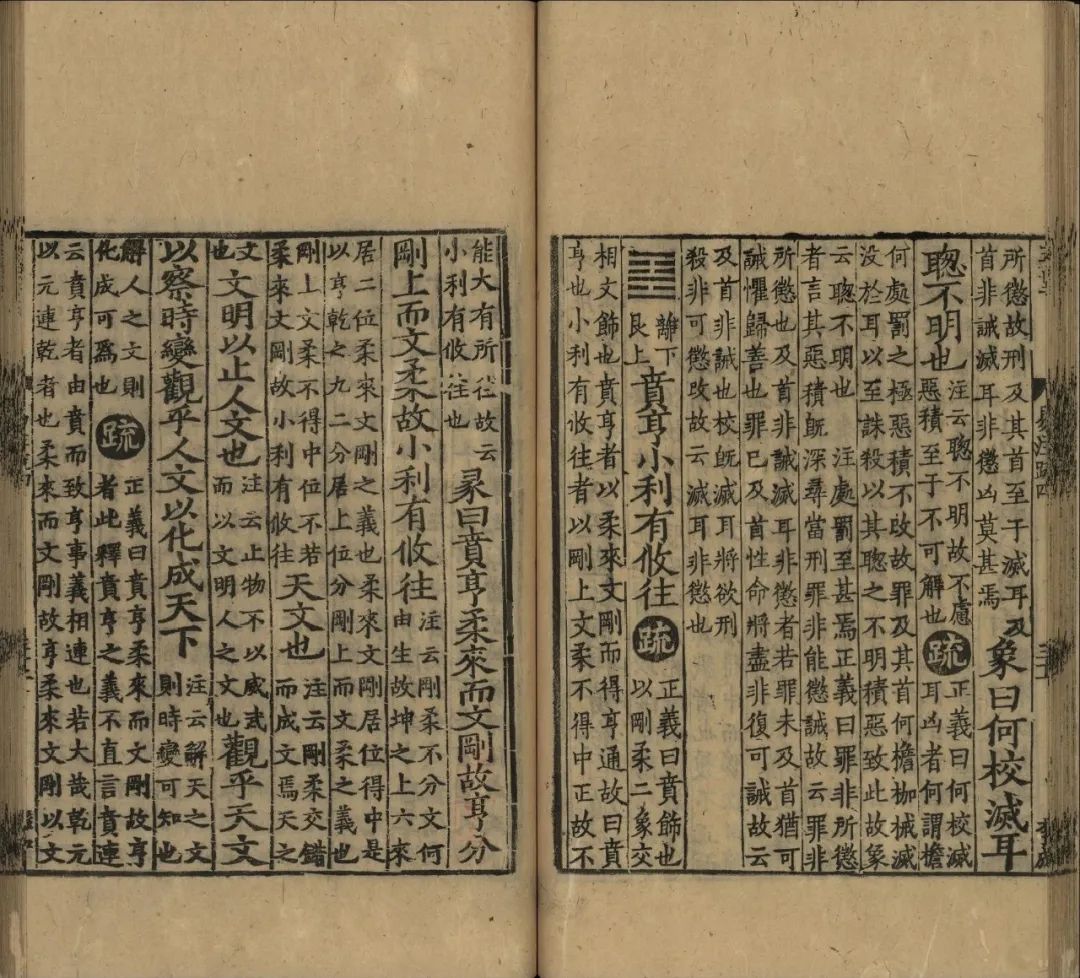

▲ 《盐铁论》书影

西绪福斯(残篇)

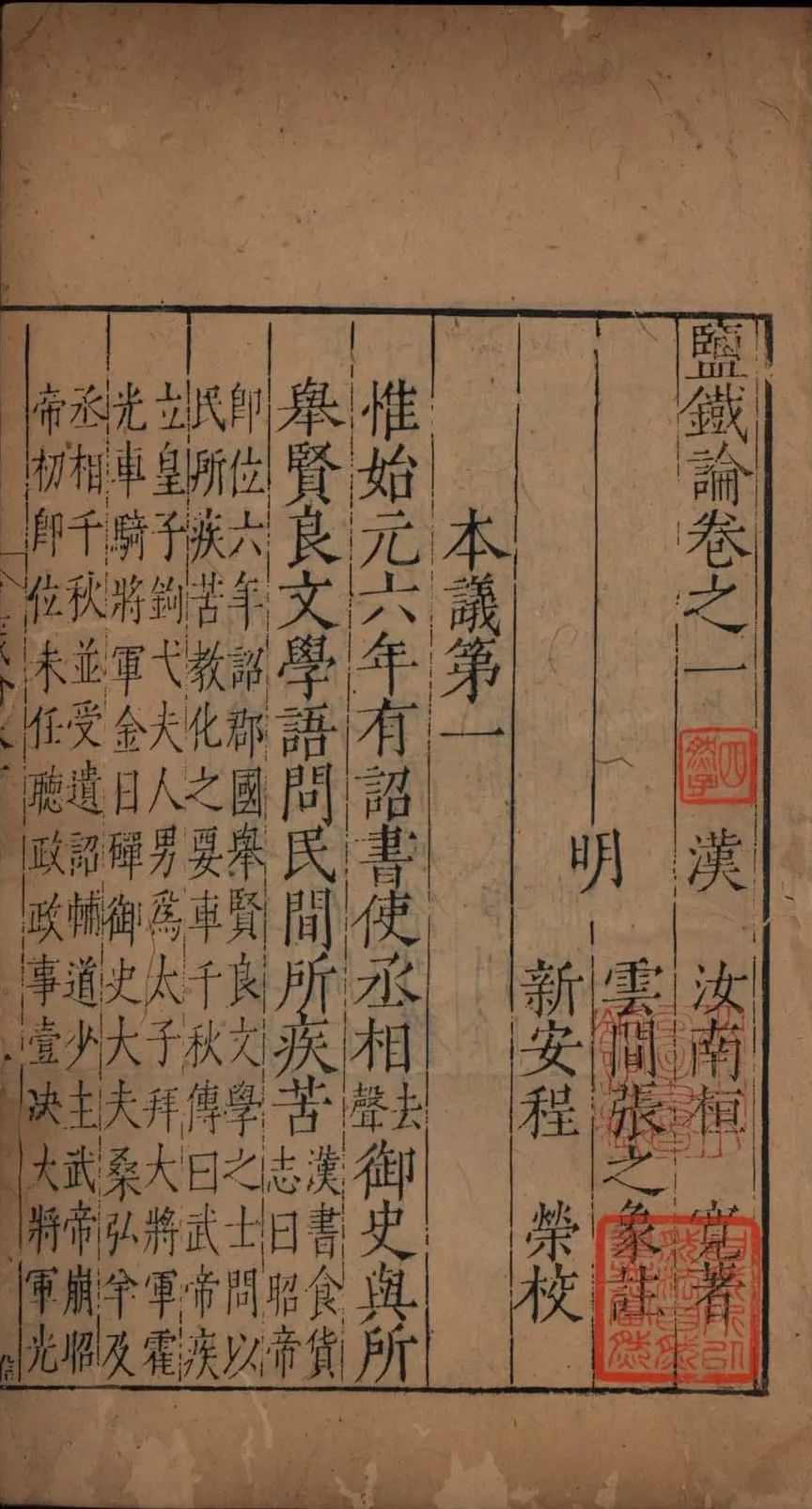

▲ 《西绪福斯》(残篇)

斯内尔、坎尼希特编校Tragicorum Graecorum Fragmenta内页书影

亚里士多德“回应”马基雅维利

邓连冲 译

▲ 马基雅维利(Niccolò Machiavelli, 1469―1527)

语言学抑或语文学

——评沃尔夫冈·德·梅洛《瓦罗<论拉丁语>》

▲ 《瓦罗<论拉丁语>》书影

编辑部地址:北京市东城区建国门内大街5号中国社会科学院外国文学研究所1158室

邮政编码:100732

联系电话:(010)85195602

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。