弥尔顿与政治正确

编 者 按

这里描述的是显白写作,也就是说具有两种教诲的写作方式:

一种是具教谕性质的大众教诲,处在前台;另一种是关于最重要的问题的哲学教诲,仅仅透过字里行间暗示出来。(同上,页29)

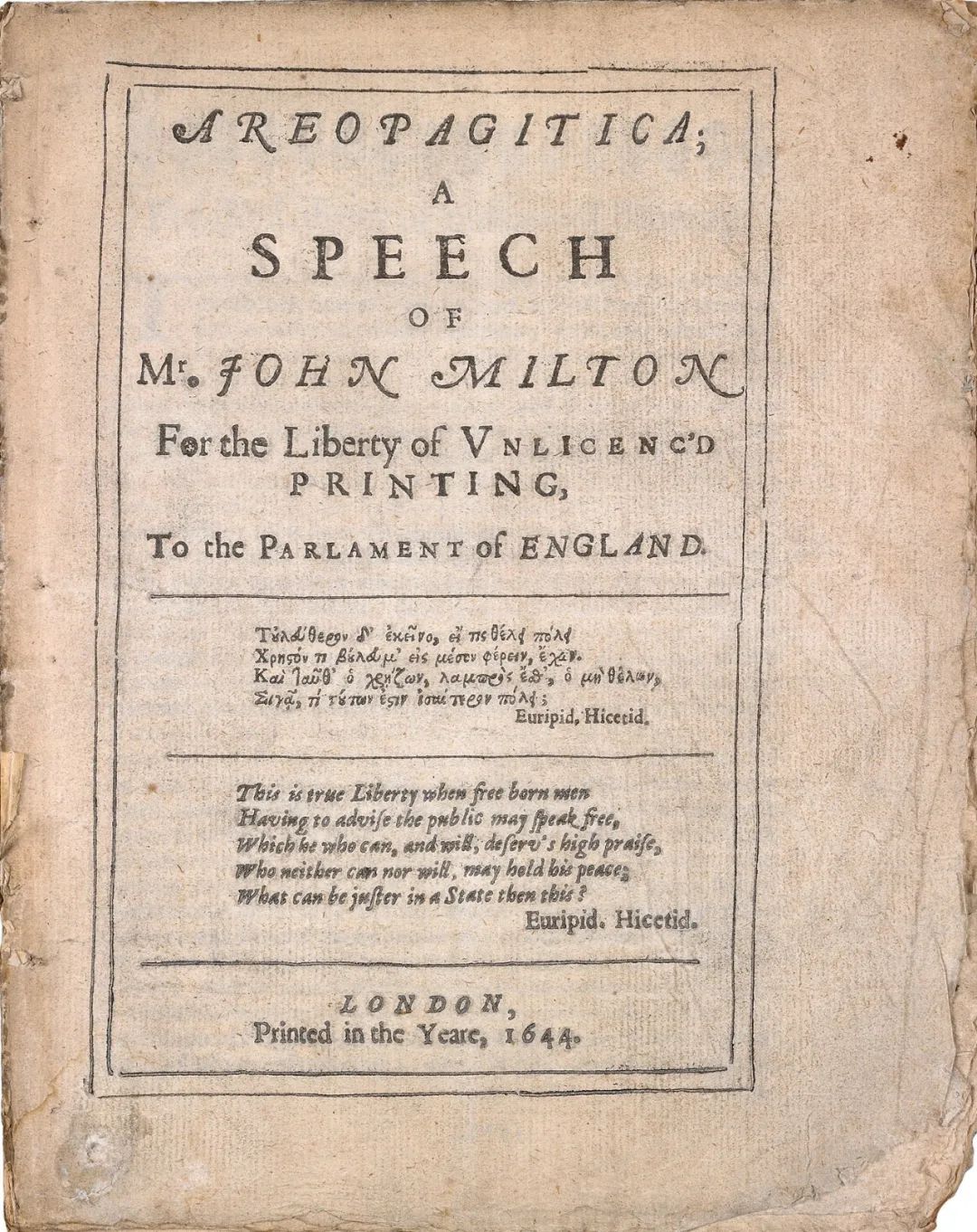

施特劳斯在这段话中谈及极权国家的作者立场。这可能会使一个处在自由民主社会的作家或评论家错误地以为,这种写作方式不会出现在一个自由社会,因为在自由社会,言论自由没有受到直接压迫。我希望在这篇文章中说明,弥尔顿(Milton)的《论出版自由》(Areopagitica)使用了一种显白的写作形式,这种写作形式被麦考利(Macaulay)称为“特殊技艺”(peculiar art),它的言辞不仅面临来自上层的思想压迫的危险,而且面临着来自下层的思想压迫的潜在危险。在自由政制当中,托克维尔(de Tocqueville)将来自下层的思想压迫的源头定位于“多数人的暴政”。当今时代,与此相对应的一种形式即是“政治正确”(political correctness),它坚称公共写作和言论必须得到净化以符合特定观念,这种观念规定了构成“公正”语言的内容。希尔(Geoffrey Hill)把这种公共领域强制性的约束称为“政治正确的残暴刻板模式”,这一短语表达了一个自相矛盾的概念,它一方面基于一种确信,即作家和演说家无法绕过流行用法所带来的不断变化的障碍,同时又坚持要求根据学术上的正确规范来清除语言中的刻板模式。正如希尔所言,这种坚持本身就是一种对语言的暴力,指向一种新的官腔(Newspeak)。

尽管经常被人们忽视,但是施特劳斯本人在作品中清楚地指出,极少有作家能够进行显白写作。在一门关于文学和审查制度的课程中,我多次阅读弥尔顿的《论出版自由》,由此而推断弥尔顿就是那极少数作家之一。弥尔顿在为争取免于审查的出版自由时,进行了艰难而且在当时看来极其危险的辩论,而看起来,他的论辩确实表现为,“在学究们的琐碎争吵声中遗忘了人类的圣战”。这本小册充满刻意为之的学究气,所有现代版本中的大量注释可以证明这一点,这把读者的大部分注意力带离核心论点的激进本质。假如某个作家,想知道圣哲罗姆(St. Jerome)阅读西塞罗(Cicero)作品时的大斋节之梦(Lenten dream)是否源于身体的疾病,那么,在同样的背景下,为宗教和哲学异端保留一方公共空间这样激进的事情,他就不可能会关注。在当代人看来,重要的是,我们能在弥尔顿独具一格的显白写作中发现一些指导方法,用于克服当代作家和演说家所面临的阻碍,确切地说,“政治正确”之类的阻碍。

我只懊悔一件事,我不应该用母语[英语]写作这本小册子,如果不用母语,我就不会面对本国的读者,他们往往对自己的状况无知,却嘲笑他人的不幸。

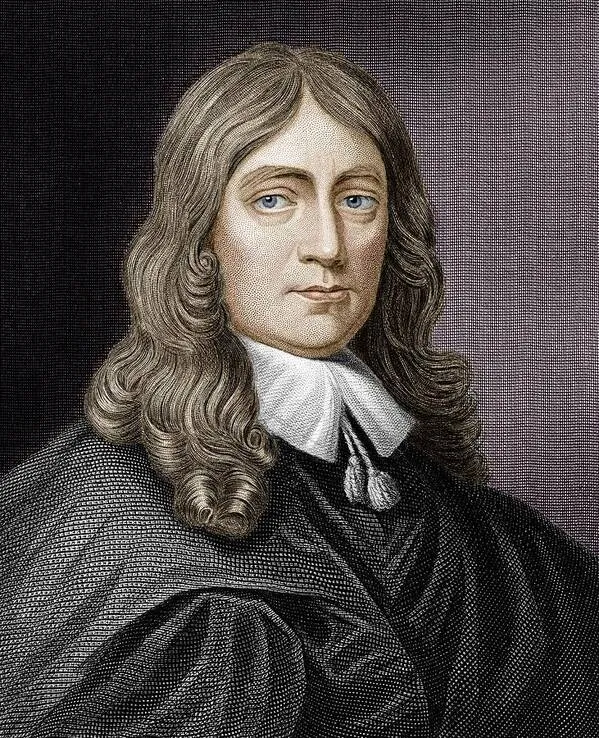

▲ 弥尔顿(John Milton,1608—1674)

误杀好人和误禁好书同样容易,杀人只是杀死了一个理性的动物,破坏了一个上帝的像;而禁止好书则是扼杀了理性本身,破坏了瞳仁中的上帝圣像。(页6)

或者:

让我有自由来认识、发抒己见、并根据良心做自由的讨论,这才是一切自由中最重要的自由。(页52)

摆出一个许可制的窄桥让挑战者通过,这在战争中也许很勇敢,但在真理的战斗中却是懦弱和胆怯的表现。(页54)

这样的论辩非常简单,很容易被当代读者掌握:如果你审查书籍,那么你不可避免地剥夺了他人的知识和真理,而每个人都应该有平等的机会接触知识和真理。然而,当我们把以上这些值得纪念的引言放入历史和文学的语境,它们就非常类似前文引用的施特劳斯所谓的“以简洁、活泼的文风写下的三四个句子”。

二十世纪自由主义观点使我们现在阅读这本小册子时,始终以这些高调但简短的修辞性瞬间为依据,作为对完全出版自由的激烈辩护,而排除了大部分的争论。为了纠正二十世纪自由主义读者的偏见,恢复弥尔顿的艺术性并且对其有深入理解,我们需要认识到,从始至终,这本册子都认可一种对任何自由主义体制内的成员来说都非常严厉的审查制度,这种审查制度对当代人来说并不陌生:

我不否认,教会与国家最关切的事项就是注意书籍与人的具体表现,然后拘留、监禁并严裁作恶者。因为书籍并不是绝对死的东西。它包藏着一种生命的潜力,和作者一样活跃。(页5)

如果出版的书籍有毒素或进行诽谤,焚烧或查禁它们就是人们所能做的最及时有效的办法了。(页59)

对于这些隐晦不明和偶尔出现的错误, 二十世纪的学者们却是一致沉默,认为弥尔顿只是因为这个话题而显得过分激动或者他在风格上本身倾向于学究气的典故,所以他从一个论点偏离到另外一个论点。这些学者的做法显然意味着接受了弥尔顿在《论出版自由》开篇的诱导性说法,以此为这种误读辩解,因为弥尔顿宣称,向议会进言的过程“使我内心的支配力产生了热情,而这热情远比一篇序言所能引起的情感更令人欣喜”。弥尔顿此处所述,是在公开演说者、尤其是政治演说家的情绪,他们“向共和国的当轴诸公直接进言”,他们体验了“对成功的怀疑”、“对即将受到某种责难的恐惧”、“抱着希望”或“深信不疑”(页1)。也就是说,弥尔顿在开始写这本小册子时就警示读者,他写作时可能心怀恐惧,也可能因为恐惧的原因而变得更加谨慎。

这本小册子的主要论点可以分成四个部分:第一,许可制的历史;第二,它对阅读的影响;第三,许可制之无效;第四,它对真理进步造成的破坏。前三个论点组成这本小册子的前半部分,第四个论点最长。对一个当代读者来说,值得注意的是,这本小册子中并没有当代各种各样关于支持和反对审查制的理论和流行观点。比如,相比较而言,弥尔顿并不关注感官享受类的书籍,即如今的色情作品,也不关注具有政治煽动性的文本。他希望鼓励英国模仿“希腊古老高贵的人文主义文化”(页3),他似乎还认为,在许可制历史上,希腊之后的时代削弱了文字的力量,也削减了真理的力量,他在此处辩论中对他身处其中进行写作的基督教历史略不提,但是,基督教在古代之后介入历史,目的是为了促进真理的发展,这正是他后文阐述的内容。

研究学问和雄辩术的人在城邦内外都极受尊敬,如果他们公开对国政劝言,自由城邦和暴君城邦都会欣然地、非常恭敬地倾听他们的意见。(页4)

为更好地理解弥尔顿所说的,我们可以举出雅典最有名的劝诫者苏格拉底的例子。柏拉图在《苏格拉底的申辩》(Apology)中写道:

[在我看来,神就派我到城邦里来当这样的一个(牛虻),]惊醒、劝说、责备你们每一个,我整天不停地在各处安顿你们。(30e)

苏格拉底在解释自己为何不参与公共生活时指出:

那么,如果我以公事为业,做一个好人应该做的事,扶助正义,公事公办地把这当作最重要的事来做,你们认为我还能活这么大岁数吗?(32e)

不过,弥尔顿并不会直接说起苏格拉底案件。但是,这并不意味着他没有提及。

在讨论宗教正统给学问带来的危险这个更宏大的的隐晦问题时,他才谈论苏格拉底问题,基于明显的历史原因,这是他论证中最为机智的一面。弥尔顿在一个不寻常的段落里再次引入苏格拉底,这次引入还暗示了他关于审查制的想法的另一面,并非如表面一般支持当时的宗教改革进程,即所谓出版自由可以促进宗教改革。在这一段里,弥尔顿讨论了尤里安皇帝(Emperor Julian)颁发的一项法令:

禁止基督徒研究外教学术,因为他说:“他们将用我们自己的武器伤害我们,用我们的科学与艺术征服我们。”果然,基督徒由于这个阴险的法令而发生了很大的变化,几乎陷入无知状态。所以,阿波林纳利阿斯(Apollinarii)父子把圣经改变成讲演、诗歌、对话等形式,并拟定一部基督教文法,他就像人们说的那样从圣经中制定了七大学科。但历史学家苏格拉底说,神意的安排比阿波林纳利阿斯父子的辛勤劳动要高明得多,因为他把那条破坏学术的法律连同制定者本人的性命一起消灭了。(页15)

这一段落的奇特之处在于,它把借助审查制进行严酷宗教迫害的事件同苏格拉底这个名字联系在一起,但这不是哲人苏格拉底,而是后来的历史学家苏格拉底,为了澄清弥尔顿有意造成的混淆,应该确切地称呼其全名苏格拉底·司考拉斯底库斯(Socrates Scholasticus)。在弥尔顿列出的宗教迫害事件中,古典学术严遭禁止,我们知道弥尔顿不赞同这一点,因为他的整本小册子都在仿效希腊演说,他对古希腊人文精神和学术气息持有最高的赞誉。他为何把苏格拉底的名字同排斥古典学术的事情联系在一起呢?这次宗教迫害产生了只仰赖圣经阅读的原教旨主义教派,那么,把苏格拉底事件和这次宗教迫害联系在一起有何意义呢?

弥尔顿虽然在《论出版自由》中几次提到苏格拉底的同时代人阿里斯托芬(Aristophanes)和普罗塔戈拉(Protagoras),还有他的学生柏拉图,但是,全文都没有直接提及哲人苏格拉底。因此,弥尔顿在述说关于作者的流放、审查制和书籍许可制的历史时是有选择性的。他在描述雅典人和斯巴达人如何对待书籍时,只字不提古代世界与与审查制有关的最著名例子——苏格拉底的审判和定罪。人们可能会忽略这一点,辩论说苏格拉底毕竟从来没有写下什么,尽管柏拉图记录了他的教诲。但是一个段落之后,弥尔顿在讲基督教以前的罗马历史时,提到被监察官加图(Cato)从罗马驱除的希腊人卡尼底斯(Carneades)、克里托雷阿斯(Critolaus)和廊下派(Stoic)的狄奥根尼斯(Diogenes),因为加图认为这些“阁楼里的胡言乱语之人”带来伤风败俗的影响——不是由于他们的写作,而是由于他们的言谈。一个机智而博学的读者会因此而震惊。

阿里斯托芬在《云》(The Clouds)中对苏格拉底展开著名的批判,而弥尔顿在谈到这位谐剧作家时明显的自相矛盾,说明苏格拉底是游荡在弥尔顿论点背后一个重要的幽灵。弥尔顿在第一次提到这位希腊谐剧作家时说:

大家都知道,柏拉图还介绍他那位君王学者狄奥尼修斯(Dionysius)阅读最放荡的谐剧家阿里斯托芬的作品。据说神圣的金口若望(holy Chrysostom)每夜都研读这个作家的作品,他具有一种技巧,能把其中肮脏的激愤话清洗成一种动人心弦的说教,这也是可以原谅的事。(页7-8)

奇怪的是,在他论证的第三部分——即关于许可令之无效的部分,弥尔顿再次提到柏拉图和阿里斯托芬。这里,他批评柏拉图而非阿里斯托芬,因为柏拉图阅读阿里斯托芬的作品:

但当初他不甘受自己的立法限制,而要去管闲事;他写下许多对话和乌七八糟的警句,同时又不断地研读索弗戎的拟剧(Sophron Mimus)和阿里斯托芬粗鄙不堪的作品;阿里斯托芬曾进恶毒诽谤自己的朋友,柏拉图还介绍暴君狄奥尼修斯去念他的书,其实狄奥尼修斯根本不需要这种东西来消磨时间。根据这些,柏拉图难道不应当被自己的长官驱逐出境?(页24-25)

这段话中矛盾的焦点集中于这一句:“阿里斯托芬曾恶毒诽谤自己的朋友”,而在《苏格拉底的申辩》中,苏格拉底称阿里斯托芬为“诬蔑者”(19b;中译本页71)。在这本小册子中,当弥尔顿第二次谈到“希腊古老高贵的人文主义”时,他引导人们反思希腊最宽容最有学问的城邦雅典的不足,这座城邦处死了第一位哲人。后来,弥尔顿谈到利用审查制对基督徒进行宗教迫害,这时,苏格拉底会再度进入读者的脑海,因为很明显,此处引用苏格拉底·司考拉斯底库斯既不重要也无必要。弥尔顿把苏格拉底的名字和一个只读圣经的社会联系起来,这个做法会引导读者做一番比较:苏格拉底被处死背后流行的政治动机以及英国在宗教改革之后实行宗教不宽容政策带来的普遍危险。苏格拉底受审和早期基督徒被迫害就这样而彼此关联。

弥尔顿把苏格拉底排除在审查制历史谱系之外,这也使得人们注意到演说和写作之间的区别。让我们回到这本小册子的标题,《论出版自由》虽被称为演说,但写下来的文字却可能享有演说者所得不到的保护。同样,人们可以用一种方式写作并得到理解,但是可能无法用这种方式演说或布道,这意味着宗教演讲也许是最容易受到压制的演讲方式。弥尔顿在标题中着重指出的,正是演说和写作之间的这种区别。对于书籍,人们可以反复研读、查漏补缺或者苦苦思索,但是演说却要求一种即时的理解,并要求人们从不完整的记忆里做出批判性的评价。这意味着,人们在演说中很难做到的事却有可能在写作中办到——比如,犯下明显的错误或遗漏、自相矛盾等以至于引导读者去找出这些错误、遗漏或者矛盾背后的原因。在解决这些明显问题的过程中,读者就会发现施特劳斯所谓的“在字里行间写作”。

▲ 《苏格拉底之死》

雅克·路易·大卫 绘,1787年,纽约大都会博物馆 藏

弥尔顿谨慎书写的中心议题是宗教审查问题,而我选择了出现于当今自由主义政制内的束缚之一,即关于“政治正确”的现代信条,两者之间存在着显著的相似性。

正如前文所示,当今读者准确地把这本小册子直接理解成为出版自由所做的有力论证,还认为其论证具有至关重要的意义,但是围绕这一论点展开的修辞语境却同样重要地暗示出——也许对当今读者来说,这个暗示显得更为重要——什么才会真正危害言论和出版的自由。

我们再次回到这本小册子的标题页,弥尔顿在此引用欧里庇得斯(Euripides)《乞援女》(The Suppliant Women)中的忒修斯(Theseus)的一段话。在这段话中,忒修斯为民主辩护,反驳从阿耳戈斯城(Argives)来的传令官对民主所作的抨击,不久之后,为了要回牺牲的士兵尸体,忒修斯对阿耳戈斯发动了战争。这位传令官嘲笑民主和“乌合之众”(rabble)的统治,忒修斯对此回应道:

《论出版自由》提到了三个层次的自由:思想自由、言论自由以及出版自由。思想领域的自由在实践过程中不会有明显效果,因为我们持续不断的意识流是完全私密的,直到我们选择用言论或出版的形式将其公开。言论自由在实践过程中需要忒修斯所指出的能力和意愿,而且会带来一定危险——弥尔顿在字里行间为我们举出苏格拉底的例子。写作自由在实践过程中首先需要铲除一切外在阻碍,比如,出版时免于审查,但更为重要的是,就像弥尔顿采用麦考利所称的“特殊技艺”所展现的,写作自由还需要博大的学问和高度的审慎。写作自由甚至需要作者在表面上对某些问题保持沉默,比如弥尔顿对苏格拉底案件就保持秘而不宣的沉默态度。

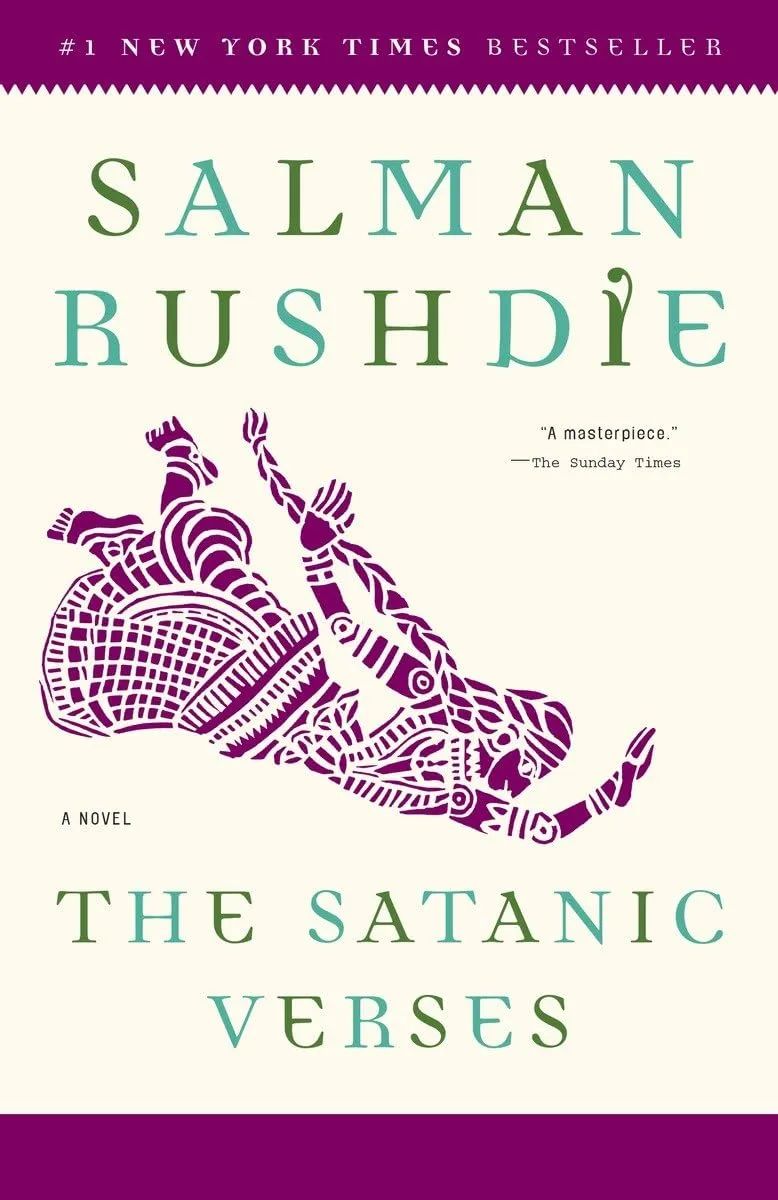

弥尔顿采取了施特劳斯在《迫害与写作艺术》中勾勒的修辞策略。他首先营造出人们对各种宗教审查制的反感,当时的读者对此非常熟悉,而读者们觉得反感的部分原因,是弥尔顿把审查举措同罗马联系在一起;与此同时,他对宗教正统持完全赞同的态度,认为免于许可的印刷制度反而能促进英国的宗教改革事业。拙文指出了一些施特劳斯提到过的修辞策略,弥尔顿正是采用这些策略书写最危险的审查制问题:广为接受的流行信念所强加的审查,在弥尔顿这里就是宗教极端主义可能导致的极端行为。无论是极权主义还是自由主义政制内的作家,弥尔顿的修辞策略都将带来助益,因为有一种明显的束缚和另一种不太明显的束缚加诸于言论自由之上,拉什迪和当今人们宣扬的“政治正确”可谓活生生的例证。

▲ 施特劳斯《迫害与写作艺术》

刘锋 译,华夏出版社,2020年

延伸阅读

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号处理。