新书丨《经典秩序的重构:廖平的世界观与经学之路》(魏綵莹 著)

经典秩序的重构

——廖平的世界观与经学之路

魏綵莹 著

四川人民出版社(壹卷YeBook)

2025年3月

内容简介

廖平以研究经学、实践孔子之道为本愿,思考如何让孔子走入当下世界,以经典规划中国与世界的秩序。本书作者采取了不同于以往的切入视角探究廖平的经学与思想,从两个层面切入探讨:首先是廖平如何重新定位中国在世界中的位置,以及如何用孔经重构世界秩序;其次是廖平的学术所表现的时代性。通过研究发现,廖平思想摆荡在原有的信念与西学新知之间,其学术体现了西潮荡击下的传统学术、思想与信仰变迁的轨迹。

目 录

* 上下滑动查阅更多

引论

第一章 从今古之辨到面向世界的经学之路

第一节平分今古:经学一变与对群经的今古文观(1883—1886)

第二节尊今抑古:经学二变与对群经的今古文观(1887—1896)

第三节面向世界的经学:走出今古之辨后的群经观(1897—1932)

小结

第二章 让孔子走入新世界

第一节传统天下观与“地球”概念的遭逢

第二节重新“认识”邹衍的“大九州”说

第三节《海国图志》诸书与经典意识之间

第四节建立符合“经旨”的“帝王政教”世界图像

小结

第三章 经学理想的世界文化空间蓝图——兼论近代学术上的意义

第一节肇开世界大统与中天下而立的“周公”

第二节世界万邦来朝:太平之世的“大明堂”

第三节“世运轮转”与阴阳五行宇宙观的重解

小结

第四章 传统与西学交会下的天学新论

第一节日心地动说与王权为尊的天道观

第二节人、天秩序:六合之内与六合之外

第三节西方天文地理知识洗礼下的新分野观

小结

第五章 《春秋》拨正下的世界秩序与中国——从“二伯”的理想谈起

第一节《春秋》的“二伯”与世界秩序

第二节对西方国际法的反思:素王礼制下的理想新世界体系

第三节理想的政治体制与伦理观

第四节视野的转变:从世界的“二伯”到中国的“二伯/二霸”

小结

第六章 文质彬彬——大统理想的经学实践进路

第一节以孔经文明为五大洲的进化坐标

第二节文质调和的孔经实践

第三节从“六经”到“十二经”:论廖平道器观的演变

小结

结论

参考文献

一、廖平著作

二、经籍与史料

三、报刊杂志

四、专书

五、学位论文

六、期刊论文

七、网络文章

致谢

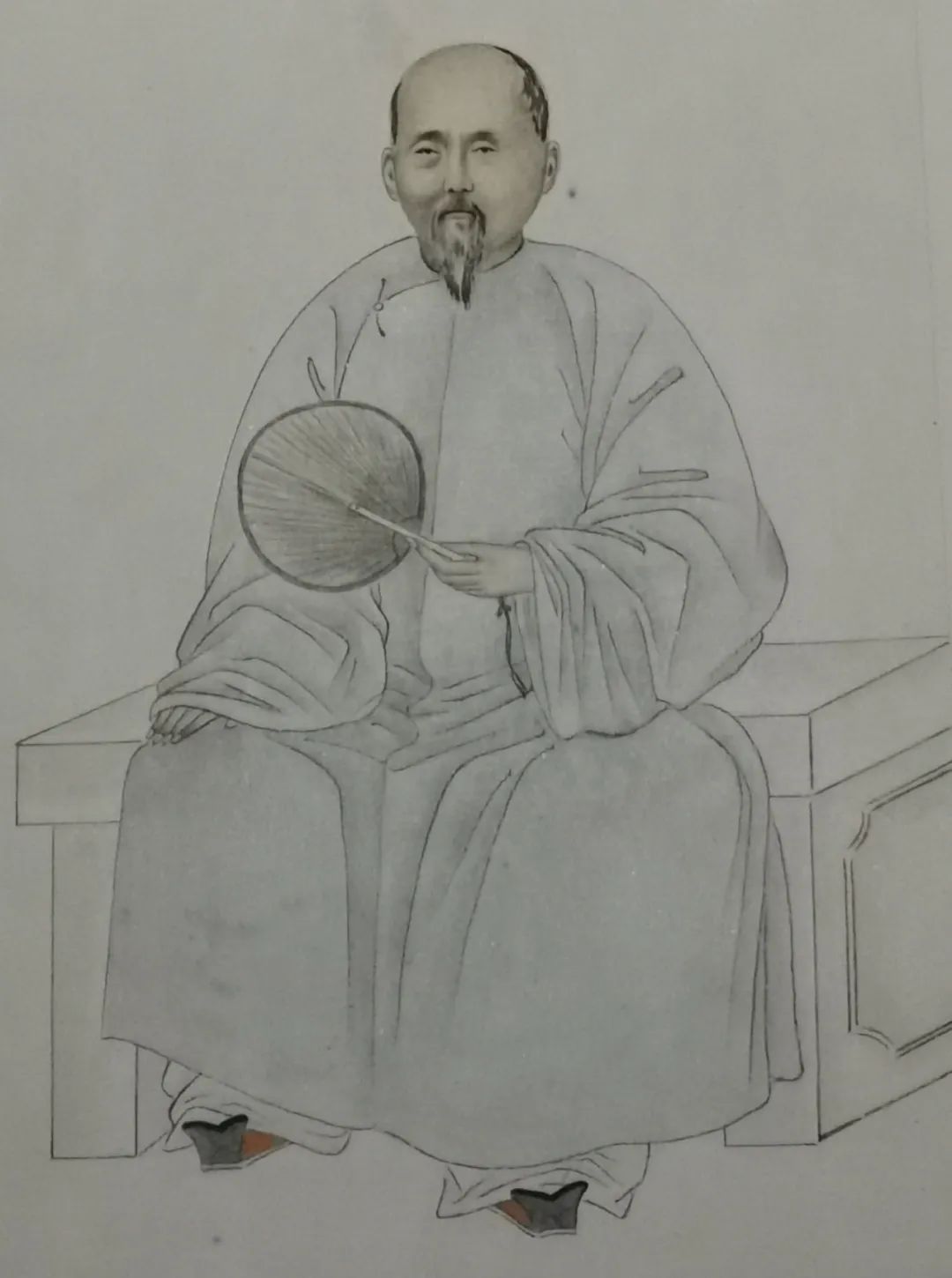

▲ 廖平(1852—1932)

书 摘

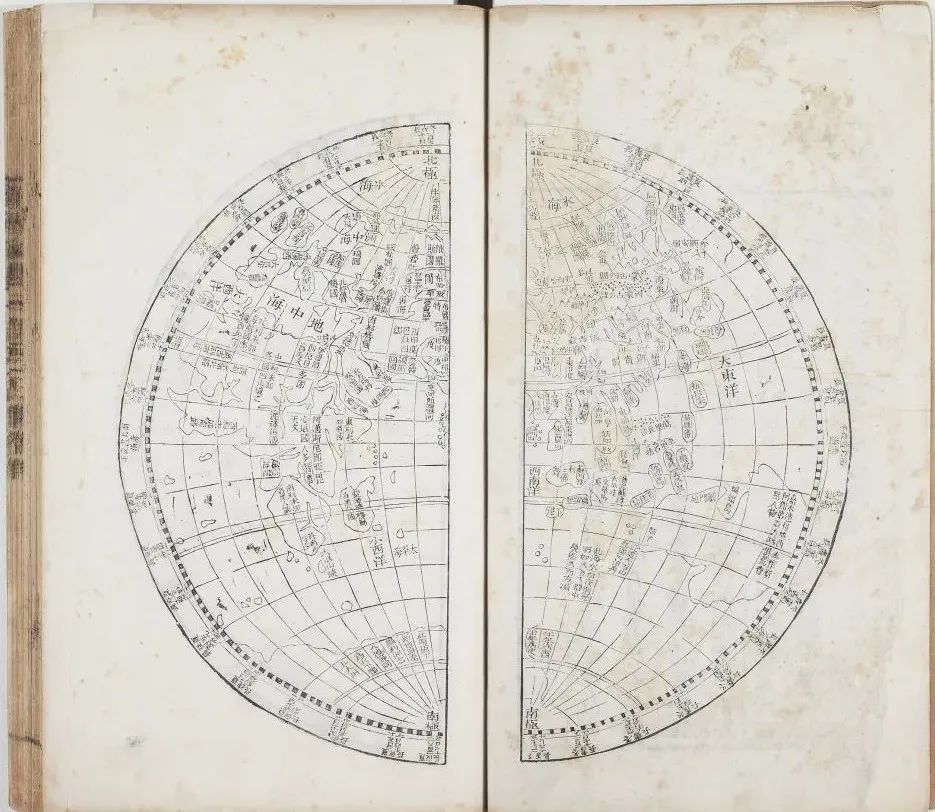

传统天下观与“地球”概念的遭逢

西学东渐的过程中,地理学对中国起着某种重要意义的先行学科作用,明清之际与晚清时期西方世界地理知识的引进,曾不同程度地动摇传统的天下意识;知识分子从认为中国处于“大地之中”,到体认大地为球体,无所谓中,无所谓边缘,中国仅仅是诸多并列的国家之一,这种对天下大地实为“球”体的认识,造成了震撼。事实上,中国是否在大地的中央,虽看似是个地理知识,却深刻反映了价值意识的问题,它产生于先秦以来中国的地域环境与文化形成。夏、商、周三个部族活动的地区,主要是黄河中下游一带,这里适合农业生产,生活稳定,创造了较其他地区相对来说要高得多的农业文明。而周围地区,无论是东部浩淼无际的海洋,西部茫茫无垠的戈壁,还是南部烟瘴弥漫的沼泽,北部气候变化无常的草原,其自然条件都无法和中原地区相比。因此当时的文化交流多是由中原向周边的单向辐射。殷商时期,古人已从方位观念来认知他们的世界,其基本结构是中央与四方,两周时期,这个基本空间的认知概念逐步深化。先秦文献中,“诸夏”“诸华”“华”“夏”“中国”往往异名同指,而“诸夏”是最普遍的说法,到了秦汉帝国之后,“中国”取代“诸夏”成为最常使用的措辞。华夏和四夷的界线不是以血统划分,而是以文化为分别,所谓的文化,具体的说只是生活习惯与政治型态的不同。“中国”的意义又不止于空间上的中心,同时也被认为是文化的中心,中土之外,四方的人群分别被称为东方的“夷”,西方的“戎”,南方的 “蛮”,北方的“狄”,统称为“四夷”,而“天下”就是中国加上四夷。这样的天下就形成一个方位、层次和文化交织的框架,邢义田曾对中国人的天下观特色,有如下代表性的描述:

天下由诸夏及蛮夷戎狄组成,中国即诸夏,为诗书礼乐之邦,在层次上居内服,在方位上是中心;蛮夷戎狄形同鸟兽,在层次上属外服,在方位上是四裔。方位和层次可以以中国为中心,无限地延伸;诗书礼乐的华夏文化也可以无限地扩张。最后的理想是王者无外,合天下为一家,进世界于大同。

显然,虽然“天下”是中国加上四夷,但由于王化普及的外围是没有边界的,“中国”可以不断地向外扩大延展,再加上“普天之下,莫非王土”的观念,依此立论,如果说中国就是天下,或天下就是中国,也是可以成立的,这样的思想一直持续到了清末。但令人疑惑的是,从先秦到秦汉之间传统天下观形成后,直到晚清,难道中国人对域外世界真的毫无所知吗?

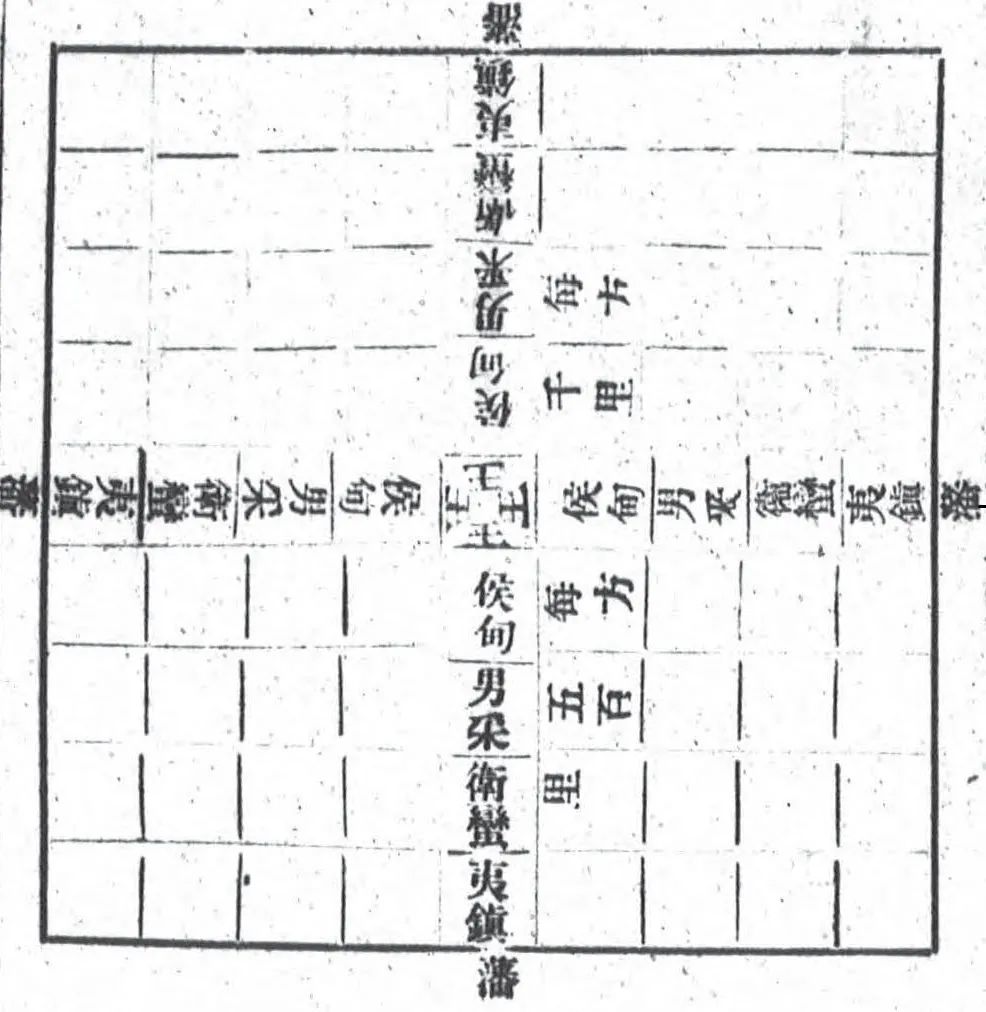

▲ 廖平《尚书周礼皇帝疆域图表·帝州九服九千里为九州图》

载《四川国学杂志》1912 年第4期

中国从汉代以来对域外的探索与认识是一个渐进的过程。汉代张骞通西域后,欧亚大陆已有丝绸之路相通,时人第一次注意到西域“国家众多,物产新奇,民情殊异”;汉以后至六朝隋唐间,域外为中国人所知者,逐渐广大而详悉,此可以从正史各外国传所列的国名及种族名之逐渐增多而知之。隋唐以后,东西海陆交通甚盛,中国的商船已往返于南洋诸岛间,并通过波斯和阿拉伯商人的中介,与欧洲有广泛的贸易往来。宋代因罗盘的发明,海上交通更为发达;元朝时,亚欧两世界始接触而为一,开汉唐以来未有的新天地。至明成祖时乃有郑和七下西洋,足迹至今非洲东部,实际经历的空间也远超过中国本土。明朝的海上霸权从古所未有,从随行航海的风土记述,人们也知各地的文明情况。但是域外知识的积累并没有导致新的世界图式之萌生,以中国为中心的天下意识仍是根深柢固。

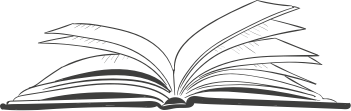

虽然作为中西沟通先行学科的新地理学在鸦片战争前后三十年间已经开始传播,清廷在1860年后,也设立半现代式的外交部:总理衙门,代表了不得不承认“天下万国”共存之局,但是相较之下,广大士大夫阶层的世界知识似乎远远落后。例如康有为自言直到1874年才“始见《瀛环志略》、地球图,知万国之故,地球之理”。梁启超则于1890年从京师“下第归,道上海,从坊间购得《瀛环志略》读之,始知有五大洲各国”。至于两人的世界知识都同受徐继畬的《瀛环志略》启蒙,主因是当时有关世界地理在坊间流传的书籍只有少数几种,最著名的就是《海国图志》与《瀛环志略》,一如梁启超在后来的《中国近三百年学术史》中指出的:

此两书在今日诚为刍狗,然中国士大夫之稍有世界地理知识,实自此始。

八股既废,数月以来,天下移风,数千万之士,皆不得不舍其兔园册子帖括讲章,而争讲万国之故及各种新学,争阅地图,争讲译出之西书。

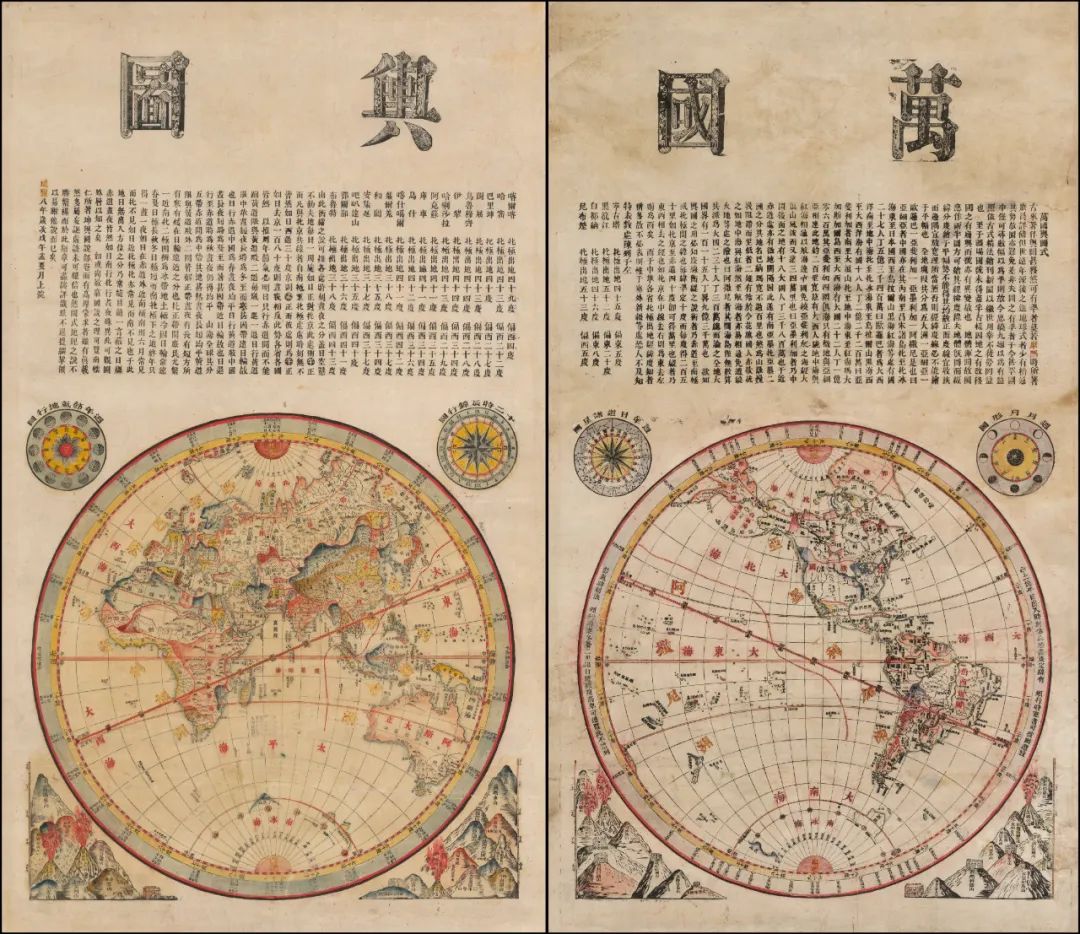

▲ 魏源《海国图志》中的全球图

清道光二十四年(1844)魏氏古微堂活字本

作者简介

延伸阅读

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。