▲ 《中国社会科学报》,2025 年 4 月 15 日第 A12 版

2025 年是新中国古典学学脉奠基人、古典学家、翻译家罗念生先生(1904 年 7 月 12 日 — 1990 年 4 月 10 日)逝世 35 周年。尽管在我们的传统和习俗中,“逢五逢十” 本身就足以充分提供纪念一位学界前辈的正当性——且不论在古希腊的思想传统中有 “探究和学习其实完全就是回忆/纪念”(柏拉图《美诺》81d5)一语——但是,促使我们缅怀这位奠基者的理由并不仅仅停留于纯粹数字性的层面。五个月前,由中国社会科学院、教育部、文旅部和希腊雅典科学院等机构共同主办的首届世界古典学大会隆重召开,数百位研究古希腊罗马典籍和中国古传经典的中外学者在北京相聚:对于古典学的关注、思考以及讨论也在中国前所未有地热烈起来。因此,在这样的历史机缘之下,对罗念生先生的纪念就必然无法脱离于我们当下正在建设的中国式古典学学科;或者说,我们纪念罗念生先生,不仅可以凭借回忆性的文字,而且可以并应当经由我们对古典学的思索——尤其是在古典学学科品格的方面:罗念生先生原名 “懋德”(有 “勉行大德” 和 “盛德” 之意),而古传经典也往往以个人或共同体的德性为关切。

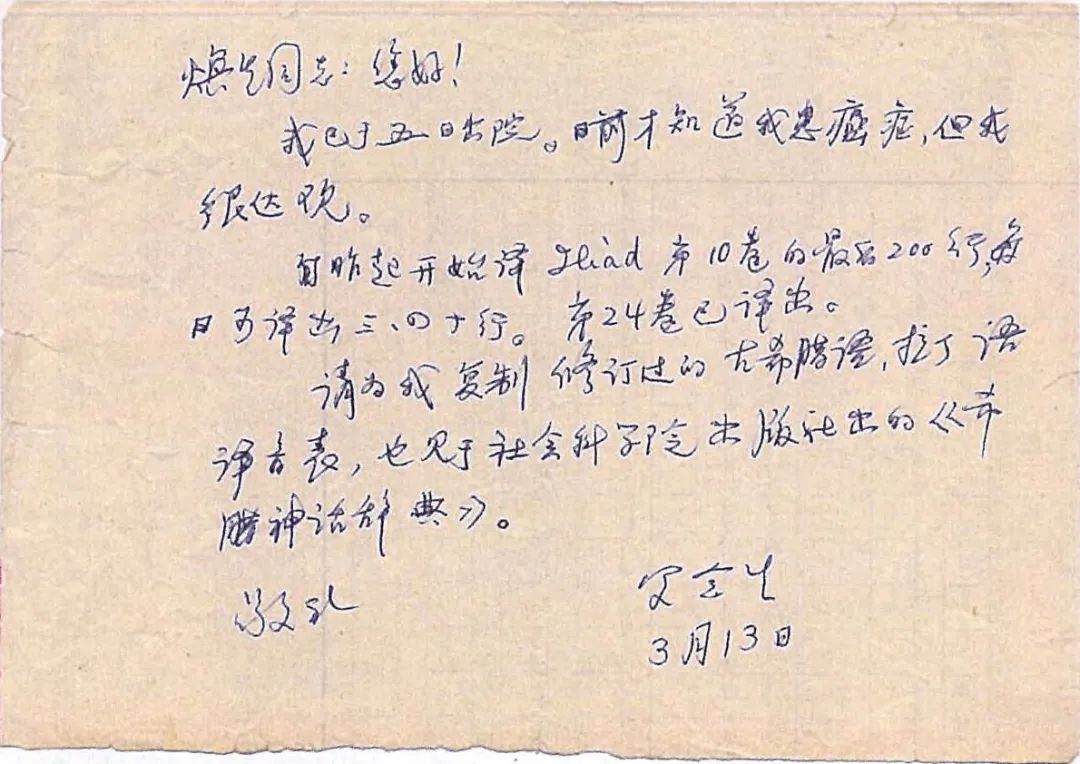

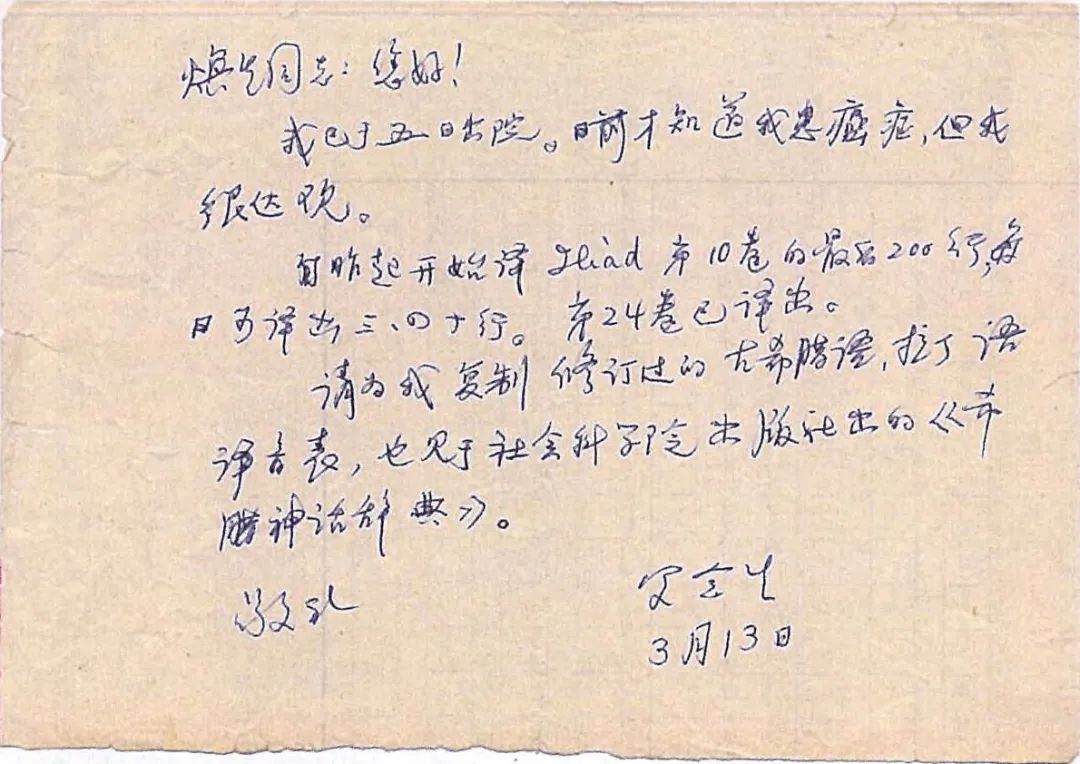

1990 年 3 月 13 日,罗念生先生曾给他的学术继承人、中国社会科学院外国文学研究所研究员王焕生先生写过一封短笺:自昨起开始译 Iliad 第 10 卷的最后 200 行,每日可译出三、四十行。第 24 卷已译出。(引者按:“日前”,《罗念生全集》2016 年增订典藏版第十卷第 729 页误作 “目前”;“自昨”,《全集》误作 “目前”;《全集》中无 “三” “四” 中的顿号;以上均据书信的照片[见于《全集》别册《高贵的单纯,静穆的伟大》]修改;《全集》第十卷第 730 页作 “(1989年)3 月 3 日”,据王焕生先生《西方古典拓荒者罗念生》[见于《全集》别册第 40–45 页],此信写于 1990 年)

▲ 罗念生致王焕生的书信

写下这封短笺 28 天后,罗念生先生与世长辞。如果不是王焕生先生曾在《西方古典拓荒者罗念生》中提及,我们或许永远无法知道,先生在临终前一直念念不忘他的荷马叙事诗《伊利亚特》的翻译工作。面对自己的生命可能很快止步的境况,罗念生先生在只言片语中自然地流露出的是与一生浸淫于高贵和静穆之中的古典学人相匹配的通透和达观。毫无疑问,古典学所奠基于其上的经典都出自 “有死者”(在两部荷马叙事诗《伊利亚特》和《奥德赛》中都多次出现)之手。因此,每个时代的严肃的古典学人在对待他们眼前的经典时,始终潜在地直面已逝的作者和当下的自己所共同面临的、无法回避的死亡问题、生命意义问题和价值问题。

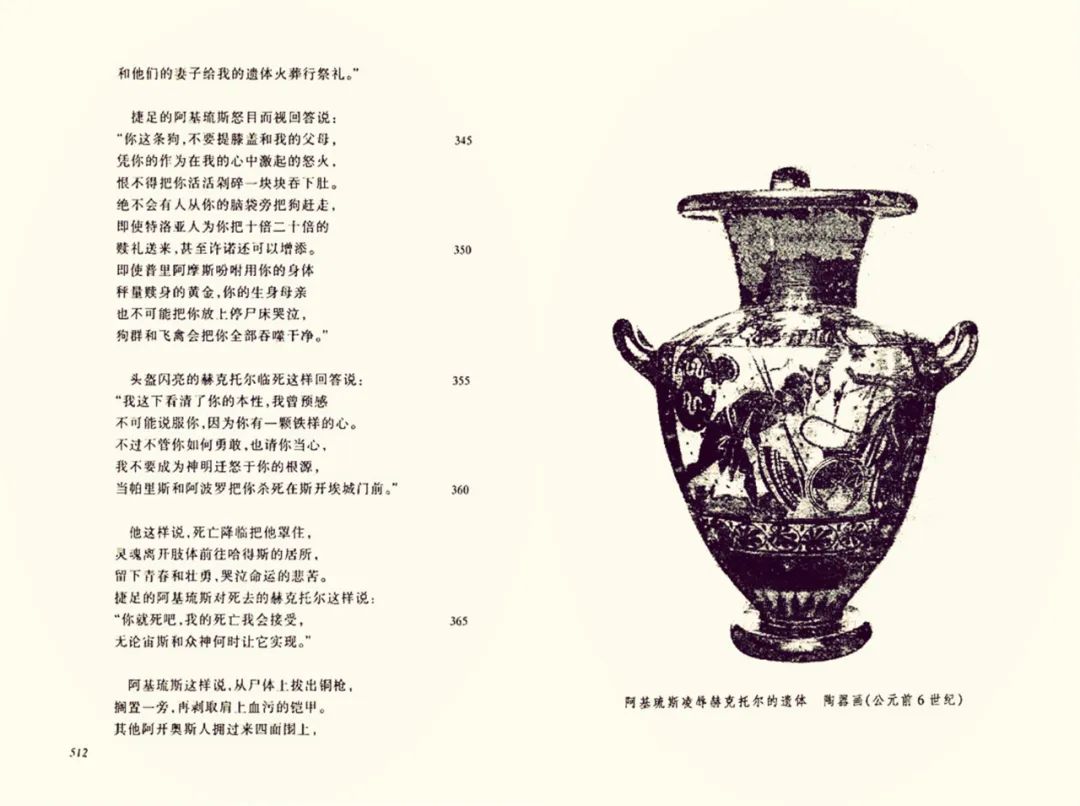

罗念生先生的这封写于去世前四周的短笺依旧积极而热烈:一方面,他非常具体地告诉王焕生先生自己最新的工作进展和当前的翻译节奏;另一方面,在上述引文之后的文字中,罗念生先生请他的助手协助 “复制修订过的古希腊语、拉丁语译音表” ——显然,罗念生先生在这里强调的是他在将近半个世纪的翻译历程中多番打磨、屡次修订过后的译音表(关于译音表的历史,笔者另文梳理)。他细致地叮嘱说,自己此时所需要的是中国社会科学出版社《希腊罗马神话词典》一书所附的版本。我们清楚地看到,在试图与病魔赛跑的最后关头,罗念生先生并没有在其译文——即便是可归为琐碎细节的专有名词的音译问题——的严谨性上有所懈怠。职是之故,我们完全可以作出这个判断:即便面对着死亡这样一个绝对的 “截稿线”(deadline),罗念生先生也没有为了追求产出的速度而在译文的质地方面有所动摇——他宁愿看不到译稿的完成,宁愿无法亲手翻开散发着淡雅油墨香的样书,也不容许自己有成为灾梨祸枣之推波助澜者的丝毫可能。想必,在罗念生先生看来,译文的准确和严谨理应是古典学典籍译者的首要的考量。如王焕生先生所言,让罗念生先生在去世前感到放松和欣慰的是,得知为中国的古典学学科所不可或缺的古希腊经典的中译本终将在未来由他所信任的这位接棒者完成(当然,王焕生先生果真圆满地完成了罗念生先生所托付的任务,而且在《伊利亚特》之后又译出了《奥德赛》,使得两部叙事诗的中译本终成双璧)——[罗念生]先生在看到自己怎么也不可能实现自己的宏愿后,郑重地嘱我在他之后把史诗译完。如果在这之前,先生一直年迈病重,为《伊利亚特》的翻译焦虑、操劳,那么这时先生的心境反而平静了下来。(《西方古典拓荒者罗念生》第 44–45 页)“功成不必在我”,其此之谓也。根据王焕生先生饱含温情的记述,我们可以合理地推断,萦系于罗念生先生心头的,断乎不是有限的、一己的生命,而是好的德性本身:译者的品格、译本的品格和扎根于此的古典学的品格。而实际上,这一品格恰可由罗念生先生本人的译文来描述:“要永远成为世上最勇敢最杰出的人。”(《伊利亚特》第六卷第 208 行)在古希腊语的原文中,荷马使用了 aristeuein(“成为最好的”)这个动词,它来自形容词的最高级形式 aristos(“最好的”),又与比较级形式 areiōn(“更好的”)相关,从而可能与 aretē(“品格” “德性”)有词源关系。罗念生先生不会宣称自己的《伊利亚特》是绝对完美的译作,但我们知道,它所昭示的乃是拥有追求至善的品格的灵魂。既然如此,未及亲手译完《伊利亚特》而把它交给下一代人,这又何妨呢?

▲ 罗念生和王焕生合译的《荷马史诗 · 伊利亚特》书影罗念生先生在临终前的通信中所呈现出来的对译文品格的坚守,与他从雅典美利坚古典学学院学成归国伊始的青年意气,似有一以贯之或首尾呼应之感。1934 年 9 月 12 日、12 月 12 日和 1935 年 3 月 3 日,而立之年的罗念生先生在《大公报 · 文艺副刊》第 101 期、第 127 期和第 141 期分别发表了《茅盾先生论〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉》(见于《罗念生全集》第九卷第 265–269 页)、《〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉的讨论:答茅盾先生》(见于第 270–279 页)和《荷马史诗讨论的余波》(见于第 280–283 页)三文,以幽默诙谐但又不失严肃犀利的语气(甚至出现了一时激愤下的詈词)指出了茅盾先生《〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉》一文(载《中学生》九月号第 47 卷)在古典学方面的诸多疏漏。

笔者在这里无需继续探讨罗念生先生文中所涉及的 “史诗产生的年代” 或者 “特洛伊战争的民族和他们的文化” 之类的具体的学术问题;更加值得今日中国的古典学建设者关心的是,彼时的罗念生先生以这许多篇幅进行商榷的用心所在。在《〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉的讨论:答茅盾先生》中,罗念生先生坦言:

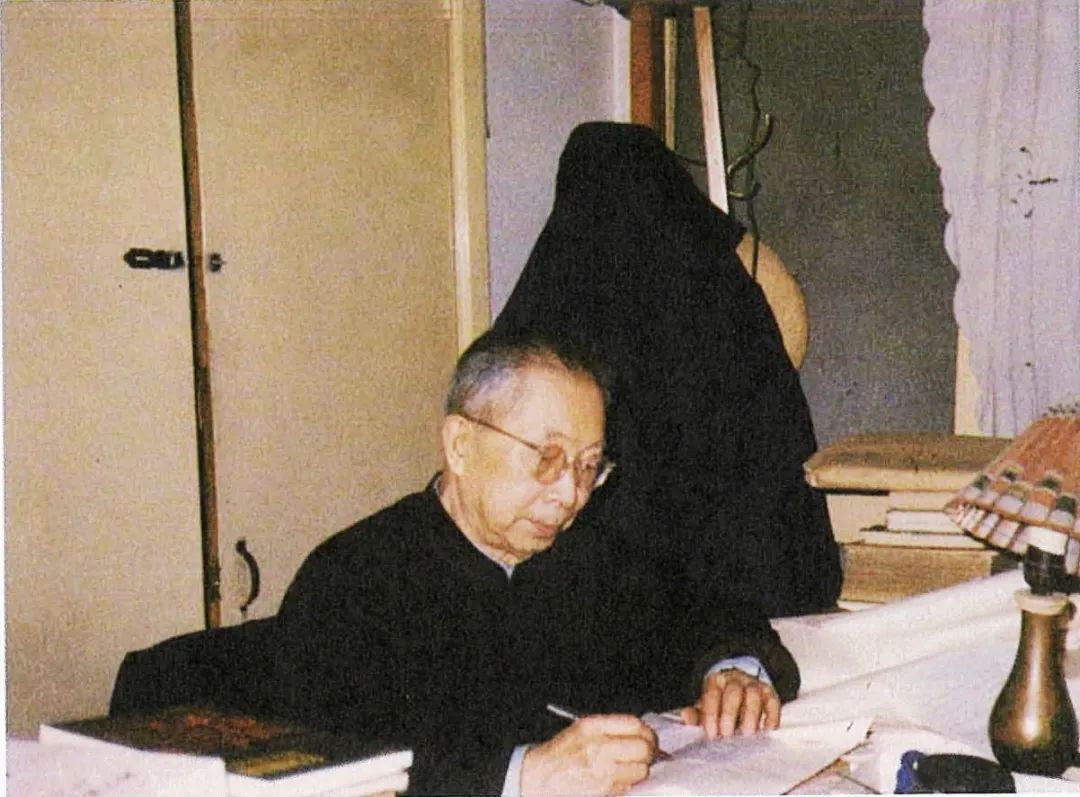

我说 “我国近几年来古典空气很浓厚,值得庆幸”,原不过是一点讽刺的意思;其实除了茅盾先生以外,还有谁肯来提倡古典文学?我敬盼茅盾先生多多给我们的中学生讲一点。只盼望他不要再说希腊人看戏不用自己挖腰包,和希腊人一年只看一次戏(见本卷《中学生》“伊勒克特拉” 文中)一类的话。(第 278 页)罗念生先生在这里解释的是他在《茅盾先生论〈伊利亚特〉和〈奥德赛〉》开篇的第一句话 “我国这几年来古典空气很浓厚,这是值得庆幸的”。结合他自己的说法来看,罗念生先生不仅遗憾于旧中国的古典学研究氛围稀薄、知识人对古希腊罗马语言文学鲜有准确的洞见和深入的探究,而且,他当然也无奈于,在那一时代背景之中,仅有的些许供青年学子参考的文献也不乏因疏于考证和细究而产生的舛谬。那样的学术环境当然会点燃一名初入学坛的古典学人的血气,更何况与此密切相关的是他在学术品格方面的执拗和持续一生的坚守。罗念生先生的墓碑上铭刻着 “皓首穷经 馨香一炉” 这八个字。在笔者看来,这既是对罗念生先生的学术品格的恰切描述,也是今日中国的古典学人理应施诸己的要求。在纪念罗念生先生和他对中国式古典学学科的贡献时,今天的我们肯定会为自己得以享受这位学脉奠基人以及其他诸多前辈学人一次次、一代代熏陶出来的 “浓厚的古典空气” 而不由自主地感到庆幸:2023 年 4 月 14 日,中国外国文学学会古典学研究分会正式成立;8 月 3 日,《古典学研究》期刊正式创刊;12 月 14 日,中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室正式成立;2024 年 2 月 27 日,中国社会科学院古典文明研究中心正式成立;7 月 10 日,在罗念生先生诞辰百廿周年之际,中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室主办了 “古典学学脉的传承” 座谈会以纪念先生;11 月 7 日,“古典文明与现代世界” 首届世界古典学大会召开,而在罗念生先生曾经求学的雅典,中国古典文明研究院也宣告成立。习近平总书记在致首届世界古典学大会的贺信中对古典学研究者提出了殷切希望:“担负起古典学研究的使命,为促进文明传承发展、推动文明交流互鉴作出更大贡献。” 这一目标的实现,要求今日的古典学人和我们所建设的古典学学科拥有足够卓越的品格;具备这种品格的中国式古典学也值得告慰罗念生先生。▲ 罗念生晚年在书房

罗念生(1904—1990),四川威远人,古典学家和翻译家。1922 年考入北京清华学校(现清华大学),1929 年赴美留学,1933 年赴希腊雅典,研习古希腊戏剧和艺术。回国后,曾任北京大学等校教授。1964 年之后,任中国社会科学院外国文学研究所研究员。罗念生一生辛勤笔耕,译著和论文累计 50 余种,1000 多万字。其译著包括埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇得斯等古希腊悲剧作家的作品,阿里斯托芬的喜剧作品,亚里士多德《诗学》和《修辞学》,主持编修《古希腊语汉语词典》,著有《古希腊罗马文学》《希腊漫话》等,为中国式古典学研究奠定坚实基础。

顾枝鹰,1993 年 4 月生于上海,中国人民大学古典文明研究中心古典学博士(2023),美国得克萨斯大学奥斯汀分校联合培养博士研究生(2021—2022),现为中国社会科学院外国文学研究所古典学研究室助理研究员。主要研究古典学、古希腊罗马语言文学,译著有凯撒《高卢战记》第一卷(2015)、《拉丁语语法新编》(2017,合译)、《剑桥古典希腊语语法》(2021,合译)和西塞罗《图斯库路姆论辩集》(2022)等,编有《拉丁语古希腊语汉字转写表》,并据以设计了《小物:拉丁语、古希腊语汉字转写程序》。