蜀学·根脉|徐中舒:《左传》的作者及其成书年代

编 者 按

为了帮助读者解决这些问题,下面分列十章叙论:

一、《左传》的名称

二、《左传》与《春秋》的关系

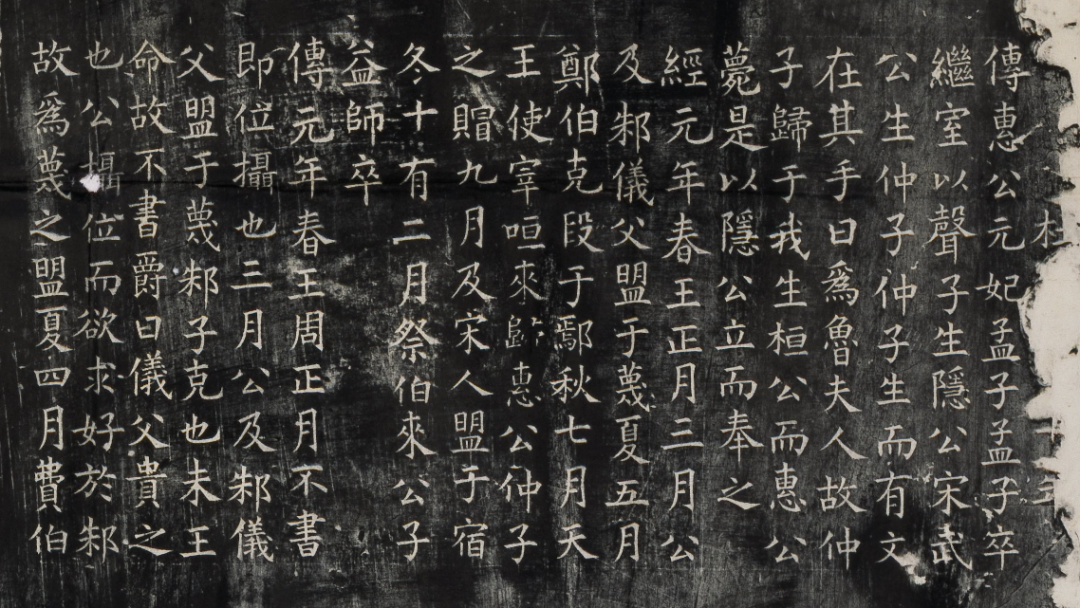

《春秋》和《左传》是中国编年史的鼻祖。《左传》有无经之传及经传相异的记载,这正是历史学者信以传信、疑以传疑的严谨态度;但是,这样的传就不符合汉人以经传解经、传不违经的通例。《晋书·王接传》说:

▲ 《孔子圣迹图·删述六经》,明彩绘绢本

《春秋》原是朝报邸钞一类的原始记录。《礼记·坊记》及《韩非子》引述鲁春秋共有四条,皆与春秋经同。可见今春秋经即鲁春秋,其间并无孔子笔削的痕迹。孟子说:“孔子作《春秋》而乱臣贼子惧”,司马迁祖述其说,二千年来几成定论,其说实不足信。《春秋》应是鲁史旧文,其中如“郭公”、“夏五”之类,都保存了原来的缺简;但在长期转写流传中,也难免没有一点改动。《公羊传》说:“不修《春秋》曰,‘雨星不及地,尺而复’,君子修之曰,‘星霣如雨’。”《春秋》旧文“雨星不及地,尺而复”,语词冗赘,今春秋经“星霣如雨”,也只在文词方面加以修改,并无微言大义可言。又如孔子殁后孔门弟子为纪念孔子之故,在《春秋》中或记其生年,或记其卒年,以致其尊崇仰慕之诚;《春秋》的流传出自孔门,《春秋》记孔子生卒即应出自孔门弟子之手。司马迁说:“孔子作《春秋》,笔则笔,削则削,子夏之徒不能赞一词。”孔门弟子却没有这样信念。

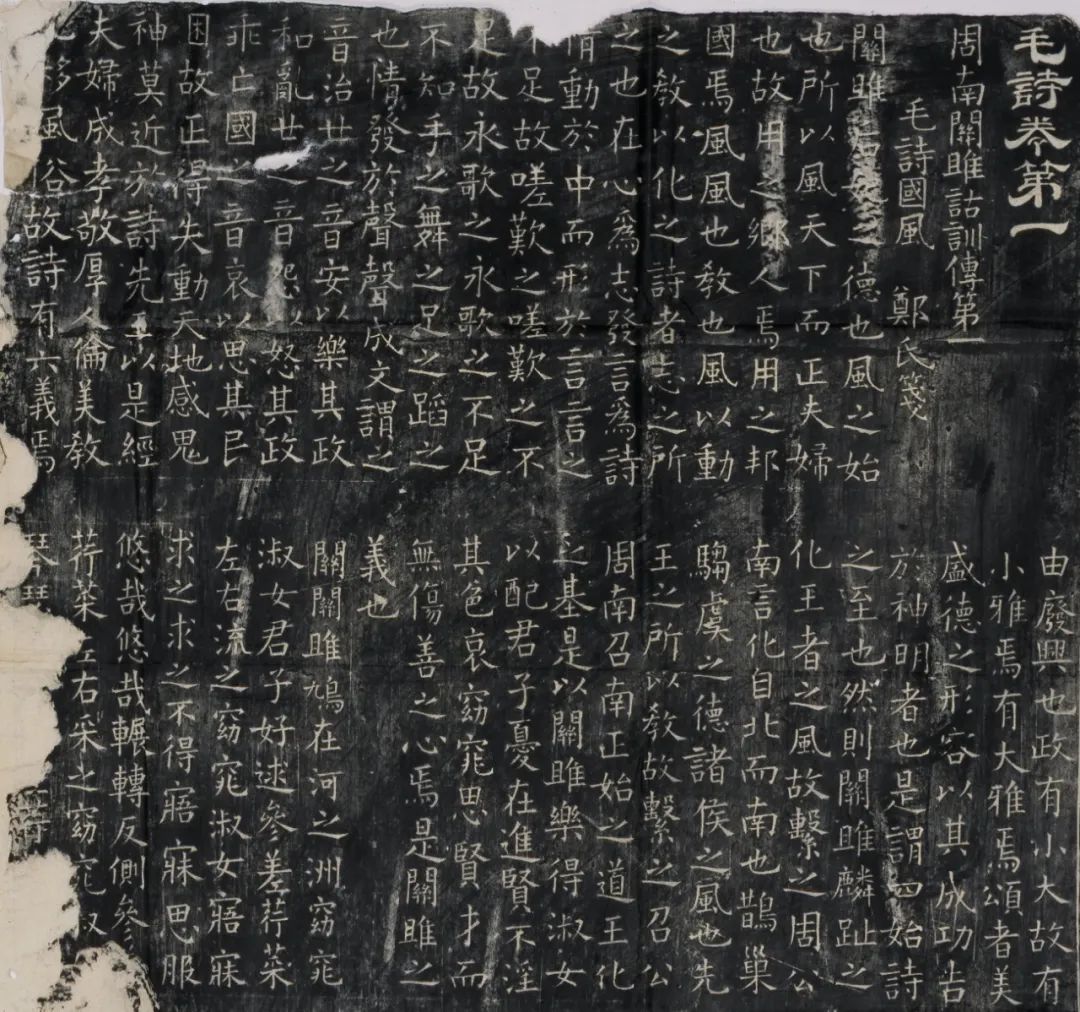

三、《诗》和《春秋》在孔门传授的次第

孔子时代《诗经》除《商颂》外都是周部族内部经常演唱的乐章。《雅》、《颂》是西周的诗,仅沿用于统治阶级之间,《国风》是国人之歌,“用之邦国”,“用之乡人”,适用的范围也只限于邦国和乡人,他们都是周部族内部的人。孔子说,“不学诗无以言”,“不为《周南》、《召南》,犹正墙面而立”,当时诸侯燕飨及乡饮酒,宾主酬答,无不歌诗以见志,不学诗就不能歌优美的诗篇,或断章取义以表达自己的意愿,不为《周南》、《召南》就要孤立于部族之中,也与正墙面而立无异。孔子时代《诗》在周部族间还要经学发挥兴、观、群、怨的作用,使部族内部意志情感得到通畅和鼓舞。孔子重视诗教,原因就在于此。

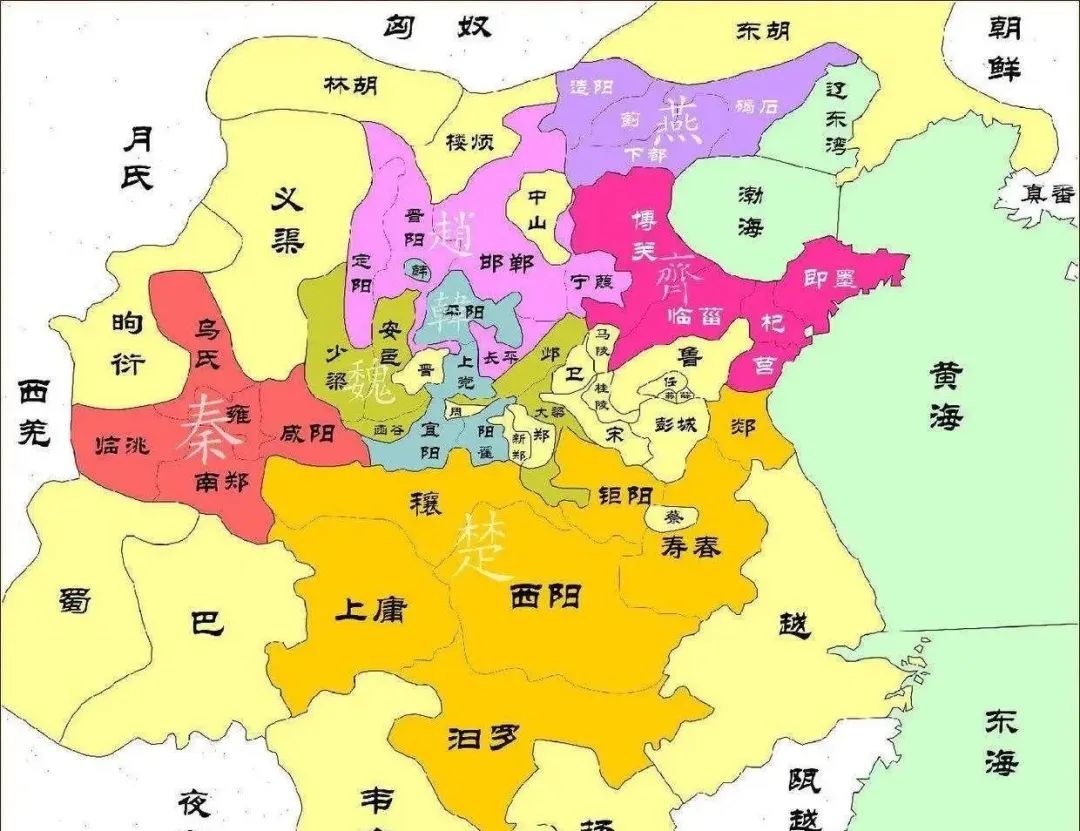

王者迹熄,代之而起的就是高尚气力的七国争雄的局面。当时各国行乘马法,扩充兵源,使春秋时代的千乘之国,转瞬之间就变成万乘之邦。过去不服兵役的野人,现在也与国人同服兵役,部族间不可逾越的鸿沟也不复存在了。《诗经》在这样新环境中还能发挥什么作用呢?

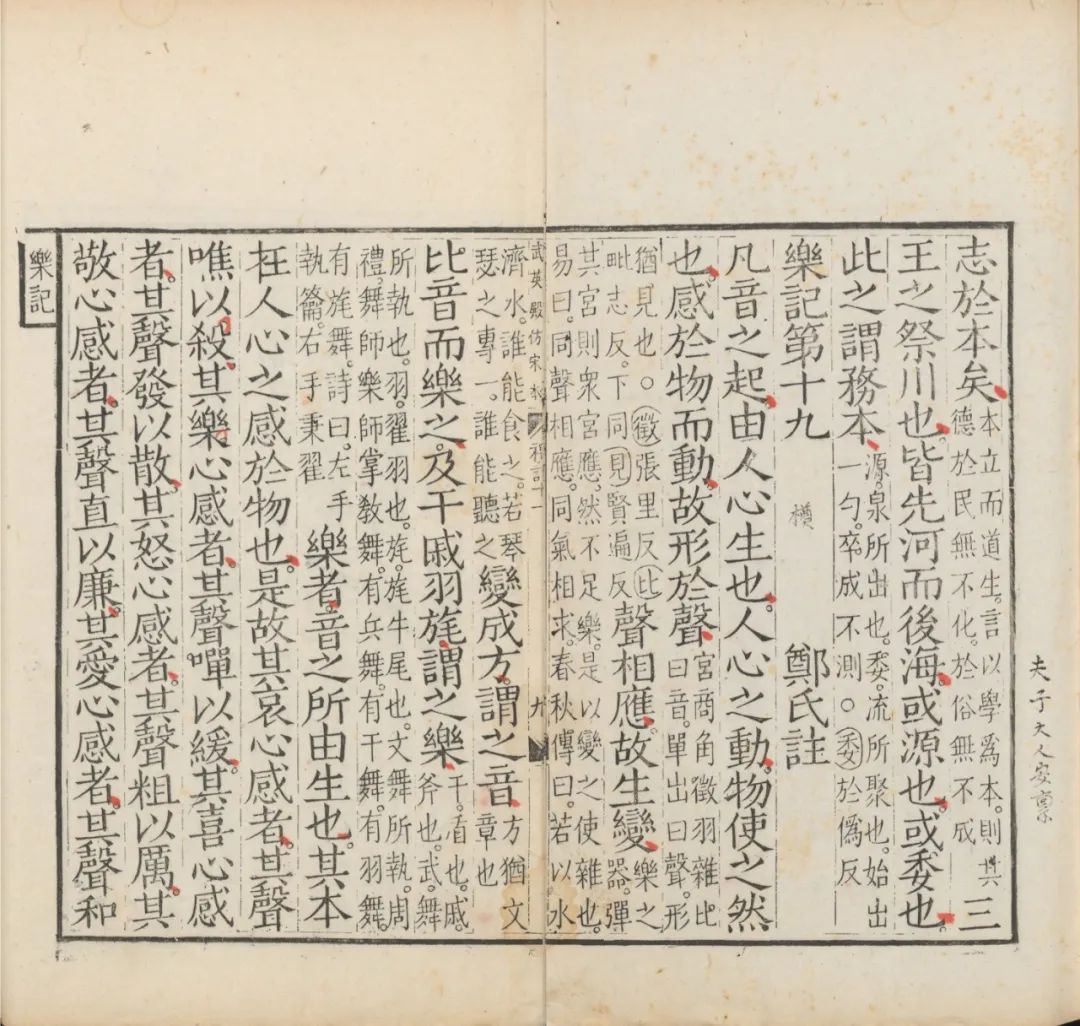

孔子对于《诗经》曾作过一番整理捍卫工作。《论语》称:“吾自卫反鲁然后乐正,《雅》《颂》各得其所。”孔子对于西周以来的雅颂,曾用卫乐校正鲁乐。孔子为捍卫雅乐,对于新起的郑声就深恶痛绝地大声疾呼的说:“放郑声,远佞人;郑声淫,佞人殆!”他又正告当时有国有家者说:“恶紫之夺朱也,恶郑声之乱雅乐也,恶利口之覆邦家者!”孔子以郑声比于佞人、利口覆人邦家,后人谓郑卫之音为亡国之音,即本孔子此说。郑卫新声代兴,古乐沦亡,已是当时不能避免的趋势。《乐记》说:“魏文侯听古乐则唯恐卧,听郑卫之音则不知倦。”正说明了这一个无情的事实。诗亡,已经是不能改变的事实了。

四、《春秋》的流传与《左传》的编写

战国初期大国诸侯已不再谈存亡继绝了,但争霸的局面也没有完全衰歇。三家分晋以后,魏文侯、武侯以及魏惠王三世,还能团结赵韩继承晋国霸权垂百余年。《吕氏春秋·举难篇》说:“魏文侯名过桓公而功不及五霸。”卫鞅对秦孝公说:“夫魏氏(指惠王)其功大而令行于天下,有十二诸侯而朝天子,其与必众,故以一秦而敌大魏恐不如。”这都是战国初期魏国霸权存在的明证。魏惠王晚年,韩赵离心,恃田齐为外援,田齐亦以韩赵为与国,开始与魏争霸。齐威王要“绍练(统)高祖皇帝,侎(近)似(嗣)桓文”,齐宣王见孟子开口便问齐桓晋文之事,战国时代取代魏国的霸权,还是齐威、宣两代所梦寐追求的伟业。《左传》讲霸业不讲王道,就是要适应这个历史情况。

五、春秋时代的瞽史

从这里,我们知道人类历史最初皆以口语传诵为主,而以结绳刻木帮助记忆。春秋时代我国学术文化虽有高度发展,但有关历史的传习也还未能脱离这样原始方式。当时有两种史官,即太史与瞽矇,他们所传述的历史,原以瞽矇传诵为主,而以太史的记录帮助记诵,因而就称为瞽史。所谓“史不失书,矇不失诵”,即史官所记录的简短的历史,如《春秋》之类,还要通过瞽矇以口头传诵的方式,逐渐补充丰富起来。所不同于卡佤族者,仅以专职的瞽矇作为长老的分工,而以简短的记录代替木刻。这在人类历史上,已经是很大的进步了。瞽矇传诵的历史再经后人记录下来就称为“语”,如《周语》、《鲁语》之类;《国语》就是记录各国瞽矇传诵的总集。“语”从此成为一种新兴的书体,因此,记录孔子遗言就称为《论语》,记录古代传说就称为《说苑》,后来禅宗和理学有《语录》,小说有《话本》,皆以记录“语”、“话”得名。管仲说:“诸侯之会,其德行礼仪无国不记。”楚语申叔时论傅太子之法有“教之《春秋》”及“教之《语》”之说。“《春秋》”和“《语》”就是当时各国普遍存在的历史文献。

瞽矇是乐官,同时也传诵历史或歌唱史诗。后来瞽矇失职,他们还要以说史方式在民间说唱故事。南宋陆游诗说:“斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场,死后是非谁管得,满村听说蔡中郎!”明代田汝成《西湖志余》也说:“杭州男女瞽者多学琵琶唱古今小说、评话以觅衣食,谓之陶真,大抵说大宋时事,盖汴京遗俗也;或说红莲、柳翠、济颠、雷公塔、双鱼扇坠等记,或杭州异事,皆近世所撰作者也。”瞽矇说史从春秋以迄近世,一直是他们社会分工的职业。

▲ 《盲人说唱图轴》,(清)金廷标 绘

六、左丘明与《左传》《国语》的关系

七、《左传》所依据的文献

春秋时代鲁用周正,《春秋》为鲁史当然要用周正。战国初期鲁国国势愈趋衰落,与郑、卫、陈、蔡等小国,号称“泗上十二诸侯”,《左传》取材繁富,它已不是局促于鲁国一隅之地所能完成的著作了。《左传》用夏正,晋为夏墟,可以提供这样繁富资料的国家,当时只有三晋的魏国最有可能。《汲冢书》有《师春》一卷,全录《左传》卜筮事,无一字之异,《汲冢书》出自魏襄王墓,如果是《师春》抄自《左传》,则魏襄王时《左传》不但已编写成书,而且已在魏国流行了。反之,如果是《左传》抄自《师春》,则提供《左传》编写的资料,魏国的可能性就更大了。战国初期魏国继承晋国霸权垂百余年,子夏居西河为魏文侯师,西河距魏旧都安邑甚近,是魏文侯筑馆优礼子夏之所,也是当时学术文化的一个中心所在。如以魏国的西河与齐国的稷下相比,它比稷下还要早过八九十年。《纬书·孝经说》谓“孔子以春秋属商”,商即子夏之名。司马迁说孔子作《春秋》“子夏之徒不能赞一词”,这无异于说子夏传习《春秋》,即有阙文,也要信以传信疑以传疑,不敢有所增损。《韩非子·外储说右上》:

▲ 子夏像

《春秋》传自子夏,就应是战国以来孔门相沿的旧说。《吕氏春秋·察传篇》说:

八、《左传》成书的年代

霸业原是春秋时代特殊的历史,存亡继绝是霸主维持西周以来封建旧秩序的手段。春秋时代的人生活在这样旧秩序下,形成了一种信念,他们相信“天有十日,人有十等”,古代以干支纪日,所谓十日就是指自甲至癸而言。他们认为在君主等级政体下人有十等,就是天经地义不可改变的。战国初期晋齐绝世,对于霸主已成为一种讽刺,当时大国争雄惟以兼并为利,更与存亡继绝背道而驰。不过,当时各国君主变法图强,君主集权政体在国内还没有巩固的基础,巨室世臣,故家乔木,还是君主集权政体的有力支柱。因此,在统治阶级内部进行的“尚贤使能”、“保世滋大”还是必要的措施。所谓“外举不弃仇,内举不失亲”,所谓亲、仇,还不是统治阶级内部人物吗?《左传》虽然讲霸业,但是它所强调的还是“保世滋大”团结贵族内部的亲仇,以支持当时开始的君主集权政体,这显然是要为当时魏国霸业服务的。

孟子讲王道,王道是要完成一个为天下臣民所归往的大一统的王国,它是六国称王以后的上层建筑,它要为君主集权政体在思想上作进一步发展的准备。六国称王以前,周天子在名义上还是天下的共主。逢泽之会,魏惠王还要率泗上十二诸侯,朝见天子,在这个时代讲霸业,还有一定的意义。六国称王以后,周天子降为附庸小国,西周以来封建旧秩序,完全破产了。君主集权政体进一步发展,贵族成为时代前进的障碍,过去在君主等级政体下贵族专政的各级君主也逐渐为各级官僚所代替。在新秩序下也产生一种新的信念,他们相信“天无二日,土无二王”,只有王才是像太阳一样的独一无二至高无上的君主。他们再也不信“天有十日,人有十等”了,贵族也日趋没落了。在这个时代再讲霸业,那就没有任何依据了。

《左传》作者对于魏国期望是很大的。他在晋赐毕万以魏时说:“毕万之后必大,万,盈数也;魏,大名也,是以始赏,天启之矣!”他只看见魏国的强大,却没有看见魏国的削弱,《左传》就是魏国霸业鼎盛时代的作品。把《左传》成书年代定为公元前三七五年—公元前三五一年,也与这一个不验的预言相符合的。

九、《左传》的流传

汉兴,《左传》已在民间流传。河间献王也在河间国内立了《左氏春秋》博士。河间献王以汉景帝前二年立(公元前一五八年),立二十六年卒(公元前一三三年)。班固说他“从民间得善书必好写与之,留其真”,因此,他“所得书与汉朝等”,而且这些书“皆古文先秦旧书”,其中就有“《周官》、《尚书》、《礼》、《礼记》、《孟子》、《老子》之属,皆经、传、说、记,七十子之徒所论”。这里虽然没有提到《春秋左氏传》,但是河间献王既立了《左氏春秋》博士,《左传》在河间国必然流传甚广。《汉书·儒林传》载这一派半官学传授系统说:

汉兴,北平侯张苍及梁大傅贾谊、京兆尹张敞、太中大夫刘公子皆修《春秋左氏传》。谊为《左氏传》训诂,授赵人贯公,为河间献王博士,子长卿为荡阴令,授清河张禹长子。禹与萧望之同为御史,数为望之言《左氏》,望之善之,上书数以称说。

据此言之,《左传》在西汉时代不但在河间国流传甚广,河间国以外也有很多的传人。

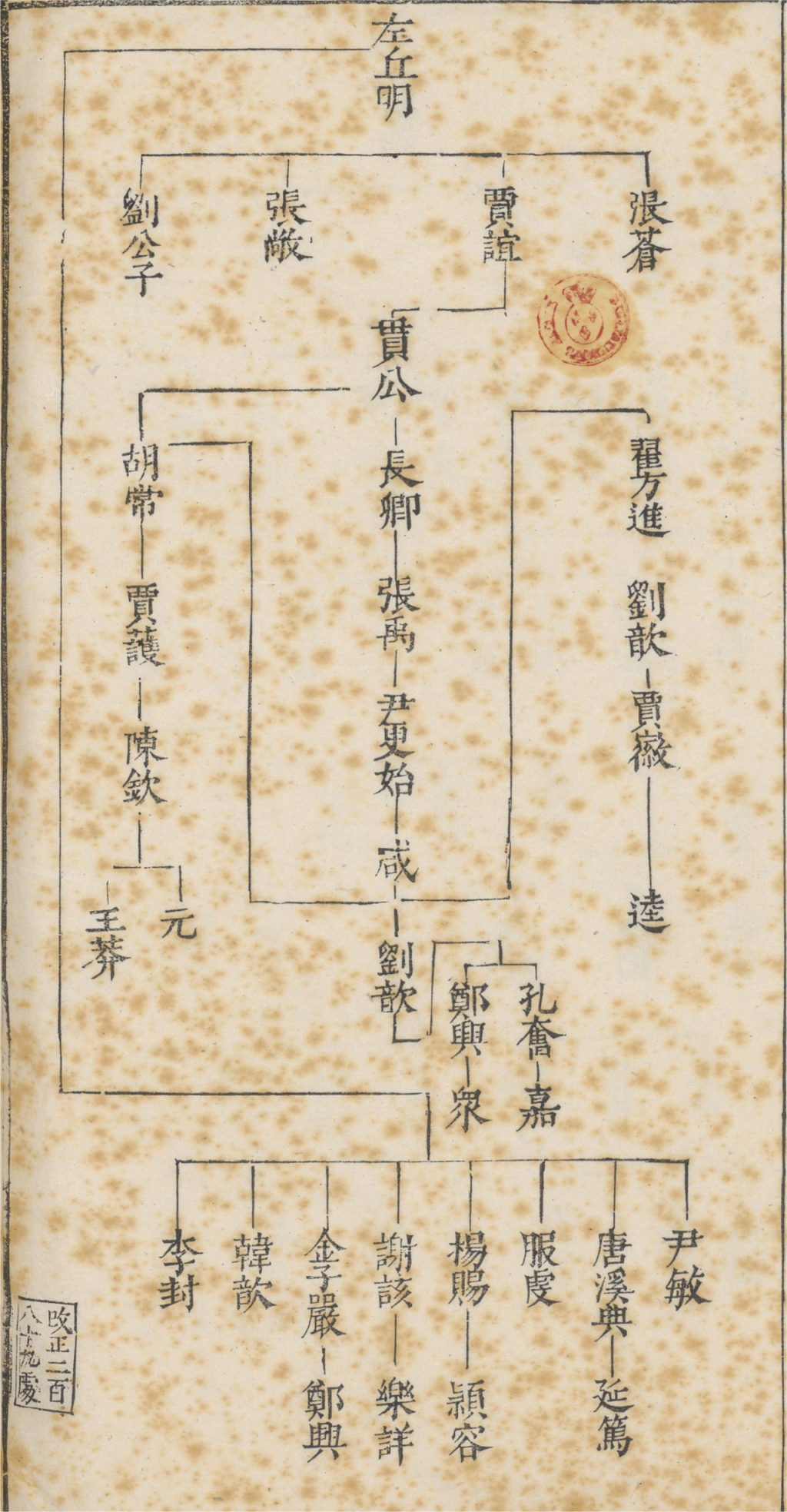

▲ 《左传传授图》

载《七经图·春秋图》,(明)吴继仕 编,明万历时期刊本

西汉时代《左传》在民间流传既久,司马迁作《史记》“网罗天下放逸旧闻”,对于这样一部重要的史籍,哪能轻易放过呢?《史记》与《左传》记载一致的,是《史记》抄《左传》而不是《左传》抄《史记》。理由是很明白的:《史记·十二诸侯年表》起自共和元年(公元前八四一年),讫于鲁哀公二十七年(公元前四六八年);《国语》记厉王奔彘,即共和所自起;《春秋》记孔子卒后事终于哀公二十七年的,也只有一部《左氏春秋》如此。《十二诸侯年表序》说“表见《春秋》《国语》”,这个《春秋》不是《左氏春秋》又是什么呢?司马迁不但看到《左传》,而且还要根据《左传》《国语》作成年表作为读《春秋》《国语》的纲领;所以他在年表序里又说:”为成学治古文者要删焉”,这个“古文”不是《左传》又是什么呢?《史记·吴世家》说“余读《春秋》古文,乃知中国之虞与荆蛮句吴兄弟也。”这个《春秋》古文不是《左传》又是什么呢?

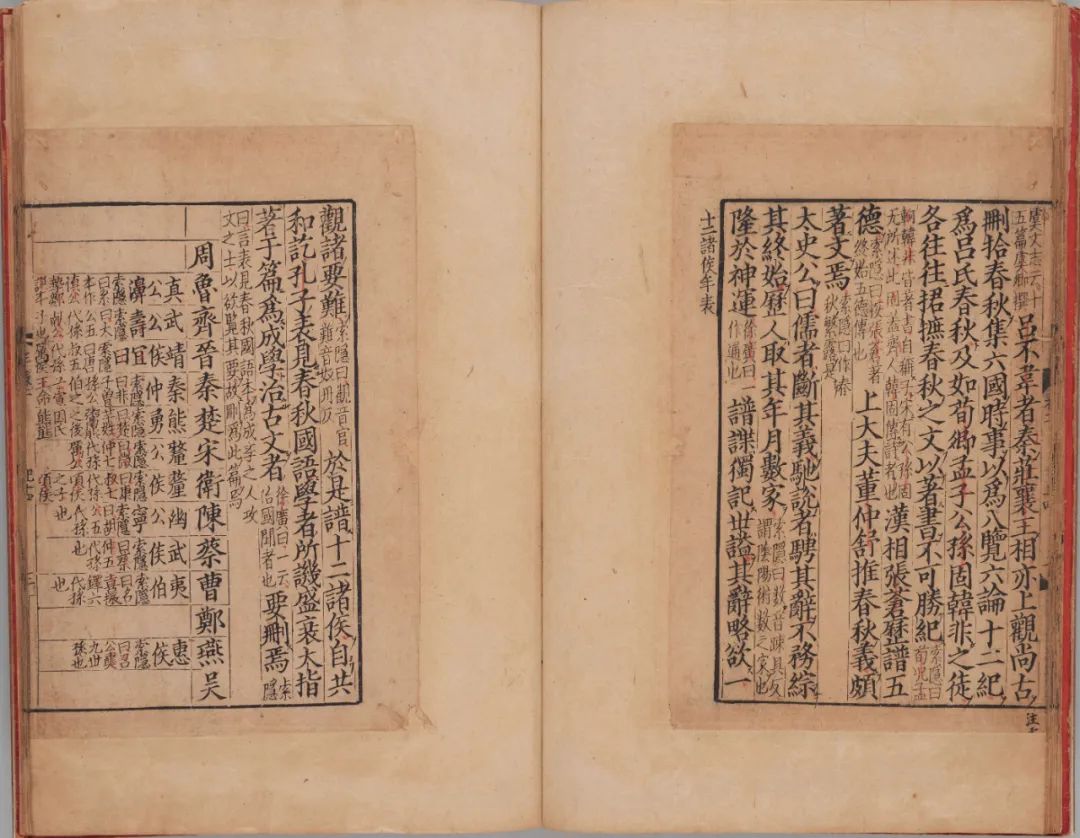

(汉)司马迁撰,南宋建安黄善夫家塾刊本,日本国立历史民俗博物馆 藏

十、结论

子夏在孔门中原以文学著称,修辞也是孔门最重视的一端,孔子说:“言之无文,行而不远。”他曾以子产执政时郑国准备外交词命为例说:“为命:裨臣草创之,世叔讨论之,行人子羽修饰之,东里子产润色之。”《左传》文学之所以有这样高度造诣,就是在这样严格要求下完成的。

《左传》不仅以文学擅长,文学也不限于修辞一端,它还一个更重要的目的,修辞只是要达到这个目的所采取的最有效的手段。孔子说:“文王既没,文不在兹乎!”这里所谓“文”,不仅仅是文字的记录,连典章制度、政治哲学都要包括在内,其内涵,可以说几乎是和现代人文学科相等了。司马迁推寻《春秋》之义以为孔子说:“我欲托之空言,不如见之于行事之深切著明也。”孔子没后,孔门弟子要系统地总结孔子遗教为当时政治服务,有了《春秋》这样简明提纲,有了《左传》这样丰富而具体的历史实际作为它的骨干,那就更为“深切而著明了”。

汉代今文学者挟其门户私见,对于此书就没有处理得当。清代学者受了传统的今文学派的影响,仅就汉人呵斥刘歆“颠倒五经”之言,寻章摘句,辗转比附,甚至说《左传》本书也出于刘歆的窜改或伪造,沿袭至今,我们还没有严肃地对待这个问题。

本文试图从各方面提出一些看法:如《春秋》在孔门流传出于孔子即殁之后,今《春秋经》即鲁《春秋》原文,其间并未经过孔子笔削;左丘明的年辈约与孔子同时,他是当时最有修养的瞽史,《左传》及《国语》中大部分或一部分历史都是根据他的传诵。这些意见,很不成熟,其中虽然也有许多事实依据,推论部分,还是不少。但是下面有些基本事实还是应当肯定的:春秋时代史实的积累、会通,瞽史要起到主要的积极的作用,《左传》就是出于瞽史左丘明的传诵;《左传》写定于六国称王以前,本书有许多已验或不验的预言,可以作为最有力的内证;同时《左传》在魏国流传或在魏编写,《汲冢书》有“师春”一卷是最有力的旁证;司马迁说虞卿以及韩非之徒“各往往捃摭《春秋》之文以著书”,虞卿、韩非也是见到《左传》的,而且还利用此书著书立说;司马迁作《史记》采用《左传》旧文极多,他还利用《左传》《国语》,删繁挈要,作为《十二诸侯年表》。以上这些说明,主要是希望能为读者扫除一些尘障,使读者对于此书有一个比较系统而全面的认识,这对于一个初学者还是有必要的。

徐中舒

作者简介

编 辑|吴俊锋

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。