新刊首发|未来的古典语文学——维拉莫维茨回应尼采《肃剧的诞生》

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

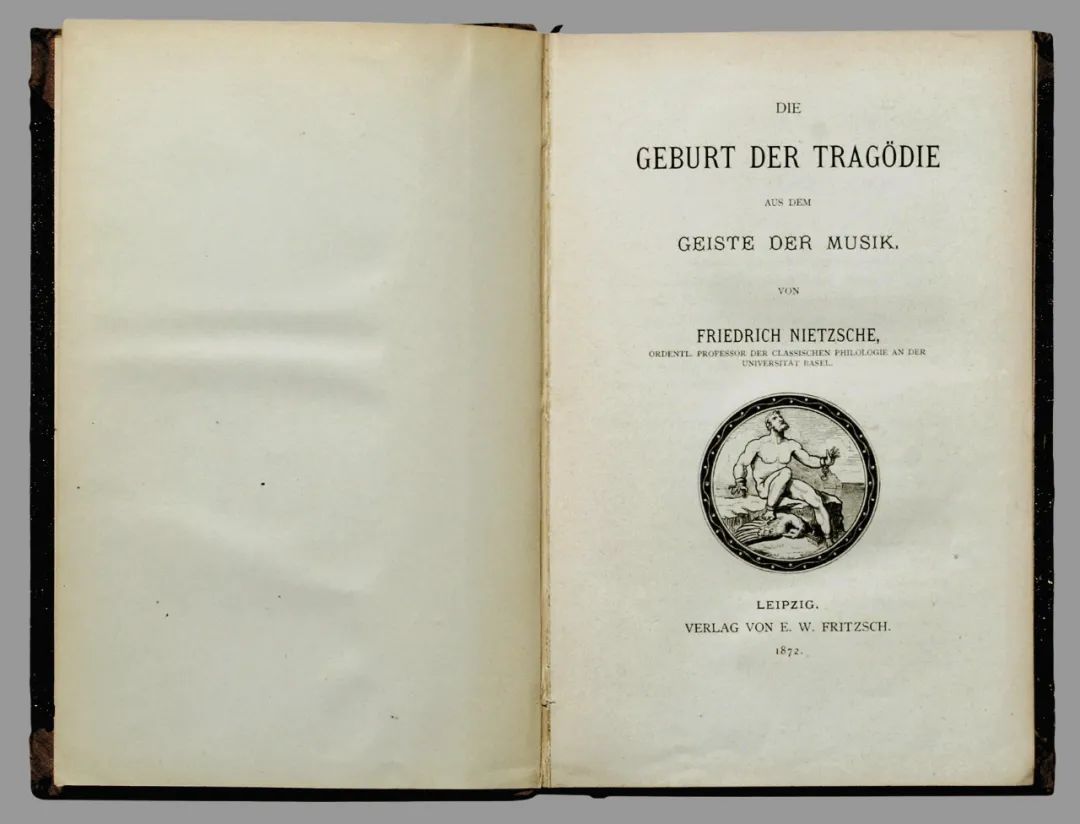

[中译者按]维拉莫维茨撰文抨击尼采处女作《肃剧的诞生》是古典学术史上的著名事件,而英译本(G. Postl,B. Babich,H. Schmid trans.,“Future Philology! A Reply to Friedrich Nietzsche’s ‘Birth of Tragedy’”,New Nietzsche Studies,Volume Four: No. 1 & 2,Summer/Fall 2000,pp. 1-33)直到二十一世纪的开元年才刊布。本中译依据Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff,Zukunftsphilologie ! Eine Erwiderung auf Friedrich Nietzsches „Geburt der Tragödie“(Berlin,1872)迻译,原文仅12个自然段,有些篇幅过长,为便于阅读,中译据文意再次分段,原文自然段落以序号加方括号“[]”标于段首。

尼采引文依据Kritische Studienausgabe,Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari,Deutscher Taschenbuch Verlag & Walter de Gruyter,1988,用“()”先后标注《肃剧的诞生》小节数和KSA版页码(如20,132)。译注参考了英译本,凡非德语引文均出自英译本。为补充文意而添加的文字施加方括号“[]”。

καταπιγοσύνη ταῦτ’ ἐστὶ πρὸς κρέας μέγα.

[不妨先试读此书中的一段文字]

[2]这段试读已能略微品出此书的语气和倾向,两者似乎互为参考。不过,我认为,尽我所能对其提出批评和警告,并非多余之举。于我本人而言,读过此书,就有必要对作者表示应有的感谢。事实上,本书的语气和倾向最令人反感。尼采先生本非作为学术探究者登场:他在直觉之路上获得的智慧,部分是小道场风格,部分表现出一种神似新闻记者、“时日纸奴”(20,130)的理性。尼采先生知晓他的神的秘密,他以此身份宣讲已成的和未来的奇迹:这无疑令信神的“朋友们”极其振奋。“世界和谐的福音”(1,29)里当然也少不了诅咒,这在每一种垄断救赎的信仰中都司空见惯。在瓦格纳(尼采先生的“高贵先锋”,本书就是献给他的)让肃剧和肃剧的神话重生后(欧里庇得斯杀了它;莎士比亚、歌德、席勒似乎只写过“戏剧化的史诗”[12,83];其他完全自然生长的戏剧,如迦梨陀娑[Kalidasa]和卡尔德龙[Calderon]——只字不提),现在,“狄俄尼索斯说着阿波罗的语言,而阿波罗最终说起狄俄尼索斯的语言”(21,140)。谁若在沉思肃剧的“美妙经验”(22,142)之后,“感觉超越不了病理-道德过程,谁就也许只能对自己的审美天性感到绝望了”(22,142)。

当然,亚里士多德和莱辛不懂戏剧。尼采先生懂。是呀,尼采先生“被赐予一种如此奇妙绝伦的眼光来观察希腊特色,以至于他必然会感觉,让我们如此引以自豪的古典希腊学问,从本质上讲,至今(也就是直到尼采先生之前)也不过是只懂得以皮影戏一类的东西和皮毛外观为乐罢了”(16,104)。尼采先生说过,他也是“在美的怀抱里受教养、受溺爱的自然之骄子”(19,127)——接下来对奥托·雅恩(Otto Jahn)的毁谤,无需我插手脏了自己:扔向太阳的粪会落回扔粪者头上。但我知道自己已落入狄俄尼索斯的诅咒,我很想配得上“苏格拉底式的人”(20,132)的骂名,或至少是个“健康的人”(1,29)。

ὑγιαίνειν μὲν ἅριστον ἀνδρὶ θνατῷ[对于有死之人,没什么比管好自己更好]。我更不想与形而上学家、使徒尼采有任何瓜葛。倘若他不过如此,我也不会费心作为“新吕库戈斯”(neuer Lykurgos)出面,反对这位狄俄尼索斯先知,因为我大概不会获悉他的启示。然而,尼采先生还是古典语文学教授,他探究了一系列希腊文学史上最重要的问题,他自以为破解了合唱歌队之迷(8,63),自以为肃剧的诞生以“光明的透彻”(17,109)向他说话,他带来了对阿尔奇洛科斯(Archilochos)和欧里庇得斯等人的全新理解,以及其他震惊世界的发现。梦臆出来的天才和狂妄与无知和真理之爱的缺乏,恰成正比,此处亦然。这是我想表明的,也很容易证明。

[3]根据“理查德·瓦格纳盖上他自己的印章来支持的永恒真理”(16,104)的形而上学教条,尼采先生承认,他的主张奇妙绝伦(16,104),与当今现象背道而驰,而这正是他的“美妙经验”的起源(22,142)。还能更天真地认可这πρῶτονψεῦδος[第一个错误]吗?叔本华发现,音乐相比于其他艺术地位特殊,而瓦格纳为此盖章,证实了叔本华此言永恒为真,仅因如此,就一定能在古典肃剧中找到同样的见识。这刚好与我们的、最终即所有真正的学术英雄所走的探究之路背道而驰,他们不会为假定的最终结果所迷惑,而是唯尊真理,从知识到知识一步步前进,只根据自身所处时代的前提去把握每一种已成历史的现象,在其历史必然中看到为之辩护的证据。至少在原则上,这种历史考证法(historisch-kritische methode)已是学界的公共财富,如我所说,它与囿于教条、必将反复自证教条的思路截然相反:这一点尼采先生也不能反对。他的办法是毁谤历史考证法(23,145),谩骂所有与他相左的美学观点(22,142),指责赫尔曼和拉赫曼的时代“完全颠倒了整个古典探究的目的”(20,130),可恰恰是他们把德意志的古典语文学提升到了出人意料的高度。

可是,在最硬的人头上轻松游走且ἣ πάντας ἄαται[毁掉一切]的女神阿忒,也降到尼采头上。不同于那些“误判古代”的人,尼采先生认为,席勒和歌德“拼命努力地向希腊人学习”(20,129),除了他们,唯有温克尔曼能位于此列。尼采大概只为那些和他自己一样从未读过温克尔曼的人而写。谁从温克尔曼那里学会只在美中看待希腊艺术的本质,就会厌恶地拒斥“太一中心之原始痛苦的宇宙象征主义”(6,51),拒斥“毁灭个体的快乐”(16,108)、“不和谐的快乐”(24,152)。谁从温克尔曼那里学会历史地把握美的本质——因为不同时代开显着不同的美,尤其学会欣赏温克尔曼如此精妙阐述的双重美,就绝不会说“希腊精神的明显退化”(19,126),不会说宙克西斯(Zeuxis)、阿佩珥勒斯(Apelles)、璞剌克西忒勒斯(Praxiteles)和吕西璞珀斯(Lysippos)的时代本质上是非艺术的。彼时,他们创造出一种截然不同于菲迪阿斯(Pheidias)和珀吕格诺托斯(Polygnotos)的美。在我看来,那是一种没有ἦθος [性情]的美——前无古人,但永远令人钦佩并值得钦佩。

一种与此相似但不至于如此尖锐的对立,把欧里庇得斯和米南德(Menandros)的艺术与埃斯库罗斯和阿里斯托芬的艺术区分开。难道不正是温克尔曼,最终通过一个不朽的例子证明,艺术史乃至对具体艺术作品的理解,都需要学术考证的普遍规则(die allgemeinen regeln wissenschaftlicher kritik)?只有观察过艺术作品诞生的时代和创作出艺术作品的民族精神(der geiste des volkes),审美认同才有可能?尼采先生敢说他了解温克尔曼?

一涉及考古,尼采就暴露出真正的幼稚无知。他喜爱萨图尔(Satyr),那长着山羊脚的“天真汉”(8,63);他分不清潘、西勒诺斯(Seilen)和萨图尔;他让阿波罗晃着美杜莎的脑袋,而不是宙斯盾(2,32)。尼采正准备以“提坦和外夷”(4,40)的方式“一块石头、一块石头地拆掉阿波罗文化”(3,34), 却发现“耸立在大厦山墙上的奥林波斯诸神的壮丽形象;他们的功业被绘成光彩普照的浮雕,构成了大厦带状缘饰的一部分”(3,34)。对此,我们只能引用劳布林根牧师的弟子了。

然而,要弄清楚尼采先生的艺术品位,只需看看扉页的小插图就够了。它是“神话再次诞生”的象征,瓦格纳在看到它的瞬间,就“立刻确信,作者有严肃而迫切的东西要说”(序言,23)。这是在“行动的灿光”中的“悲观的肃剧英雄”普罗米修斯(9,67),还有那只鸟。有朝一日,当它“出现在可靠的法官狄俄尼索斯面前”(19,128)时,“艺术之神”必将再次召唤它:

猜想“黄褐色的马鸡”是什么鸟儿。

[4]“从这恣肆的口气转回到沉思者应有的情绪”(21,132),我想首先考察“日神倾向和酒神倾向的永恒真理”(19,120),因为,尼采关于“希腊艺术风格对立”的观点与这两位“艺术神”息息相关。

两种如此不同的艺术本能([引按]与梦和醉相对应的是阿波罗和狄俄尼索斯)大多时候彼此对立,二者相互激发,生成越来越有力的产物,最终在希腊意志绽放的瞬间交融和合,肃剧诞生。(1,25–26)

可是,邪恶的欧里庇得斯来了——受邪恶的苏格拉底煽动,杀死肃剧。狄俄尼索斯“逃入秘密祭拜的神秘洪流”(12,88),随即化为尼采先生有幸获赐的那种观察希腊特色的“奇妙绝伦的眼光”(16,104)。可想而知,如果永恒真理被证明是倏忽即逝的海市蜃楼,以之为基础的整个建筑都将烟消云散。我也可以引用“甩开诱人的拉弥亚”的梅菲斯特(18,119),“朦胧中她们好似美妇人,待他一抓住”,马勃即爆成灰。现在,如果我们也来抓一把,阿波罗的“艺术世界”是什么?梦。阿波罗,梦神!欧里庇得斯“龙”的预言就是这样唱的?自从阿波罗掌握了德尔斐神谕,

大地孕育了夜的梦景;它通过地面上黑暗的睡床,向人类的城市诉说现在和未来将来之事……他(宙斯)甩甩头发,结束了夜晚的声音,从有死者那里夺走黑暗中显现的真相,把特权重新还给洛克西阿斯(Loxias)……

以文字游戏的方式,从阿波罗的词源“照耀者”(der Scheinende;1,27)引向“假象之神”,亦即假象之假象(4,39),使尼采“与无法完全理解的日常现实性相对立”,而成为“更高的梦之真理”的神(1,27),这当然需要极大勇气。然而,对于“知道神之隐名的人”(ὅστις τὰ σιγῶντ’ ὀνόματα οἶδε δαιμόνων), “阿波罗乃是美化世界的个体化原理的天才”(16,103)。这位阿波罗“产生了奥林波斯世界;可以看作奥林波斯之父”(3,34)。“宙斯若是死了,那么就是漩涡来统治”(Δῖνος βασιλεύει τοῦ Διὸς τεθνηκότος)。就是说,希腊诸神世界的黄金树应该从叔本华灰色理论的概念中生长出来。这所谓的阿波罗文化“以最有力的妄想、最愉悦的幻觉”(3,37),也就是把现存万物神化了的荷马诸神,使“感觉到生存的恐怖与可怕”(3,35)的希腊人即“遭受这无与伦比的痛苦的民族”(3,36),战胜了沉思世界时的可怕深渊和最敏感的受苦能力”(3,37)。换言之,荷马诸神无非只是万物的神化。

其实,那些“美的映像和幻觉”(3,38)是在半无意识状态下产生的,它们曾被视作真正有血有肉的存在。亚里士多德已说过——比大多数近代哲人更加精辟,它们是从天象(μετέωρα)和灵魂的意外激情(περὶ τὴν ψυχὴν συμβαίνοντα)中生长出来的,至少是从最初的冲动中生长出来的,那时希腊人尚未与其兄弟姐妹分离,那是人类最早的童年时期。对荷马时代的希腊人来说,诸神绝对真实,甚至比狄俄尼索斯教派未来的古典语文学家所信的神迹更真。荷马时代的阿波罗还丝毫没有宗教政治的苗头——那是他从公元前八世纪才掌握的权力。

对于这一切,尼采先生一无所知,因为他不了解荷马,或顶多只知道荷马与赫西俄德的竞赛(ἀγὼν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου)中的那位盲乞丐。倘若了解荷马,他又怎么会把悲观的多愁善感、迟暮者对不存在的渴望和有意的自欺欺人,强加给朝气蓬勃、在生之乐的漾溢中雀跃欢呼的荷马世界——它以其青春质朴振奋着每一颗无染之心,强加给这个的确在最美地梦着生命之梦的民族的春天?苦难的证据是什么?尤其在那个时代,希腊人,永恒的孩子,天真无邪、毫无戒备,欣喜地忍受着美的光芒,不,是享受,享受无能为力的狂喜?

一派胡言!忧郁的伊特鲁利里亚人,只要读一读阿忒奈欧斯《智者之宴》的12.517!戈尔贡和美杜莎!χρῆσον συ μάκτραν εἰ δὲ βούλει κάρδοπον [请把揉面钵借给我,或者借一个捏钵给我]。还有阿特柔斯家族的诅咒等,都应是荷马的,甚至前荷马的!尼采先生,这真是母校普福尔塔的耻辱!就好像从来没有人给您读过《伊利亚特》2.101或莱辛《拉奥孔》中的相应段落;施奈德温(Schneidewin)对索福克勒斯《俄狄浦斯王》的导读,可是普福尔塔新生在第一学期就学过的啊。您会搪塞说,您算错了几个世纪,数字只是低级的数学。可自柏拉图以来,叔本华也不例外,哲学大门上就镌刻着这句话:

μηδεὶς ἀγεωμέτρητος ἐνθάδ᾽ εἰσίτω

我只希望,普福尔塔能坚守这句格言,至少是这个版本:ἐνθένδ᾽ ἐξίτω[不得离开]。在民间史诗时代的希腊信仰中,还有一个典范具有先行“洞悉自然之恐怖的深邃目光”:那个将被宙斯身边的众神、尤其尼采的原始阿波罗推翻的“提坦王国”(3,37)。然而,确定无疑的是,提坦大战,甚至赫西俄德的王朝和谱系,并不在希腊人的意识之中,何况,提坦显然比荷马的奥林波斯诸神更年轻。更不可能有某个时代,希腊人会不知宙斯、雅典娜、阿波罗,反而奉祀乌拉诺斯、克洛诺斯甚至厄瑞卡派欧斯(Erikapaios)和法内斯(Phanes)。这样一个“艺术的青铜时代”却被设想出来(4,41)。只有教条化的神智学(Theosophie)才会看重此类抽象和寓言,比如赫西俄德、斐热曲得斯(pherekydeisch)或俄尔甫斯。

▲ 《行吟诗人荷马》,(法)勒卢瓦尔 绘,1841年

[5]尼采先生对古希腊文学史的看法更有力地表明,他对荷马一无所知。对他而言,荷马是“个体”“自我陶醉的年迈梦者”“日神式的朴素艺术家”(5,42);而“希腊历史上把民歌引入文学”的人是阿尔奇洛科斯(6,48)。前者为臆想,后者则不真。即使最坚定的“统一派信徒”也不会否认,两首无与伦比的荷马史诗均以一种十分多产、在作者生前身后的几个世纪里始终兴盛的吟游歌为背景(只要想一想荷马的颂诗,当然,荷马颂诗的探究自赫尔曼以来就止步不前了)。作为“个体”的荷马本人只能脱胎于极其广阔的歌诗(liederpoesie)传统。只要稍稍了解其他民族的类似现象(中学六年级时,尼采先生就有机会读一读《尼伯龙根》的二十首歌了),谁会把席勒提出的天真艺术的本质与尼采的梦和美之镜像混为一谈?因为,一旦“以犀利的目光直视所谓世界史的可怕毁灭行为”(7,56),哪怕塞尔维亚人或芬兰人也会用“绚烂多彩的花招”来摆脱对涅槃的渴望。

关于阿尔奇洛科斯的论断,首先会让人莫名其妙,但我们马上就会意识到,如果真的如“希腊史所载”那样理解阿尔奇洛科斯,尼采先生关于抒情诗的观点就不能成立。但是,这样一个明显虚假的说法,即使有一丝可能,又能归因于疏忽吗?尽管听起来难以置信,但尼采先生竟敢把阿尔奇洛科斯的诗与《男孩的神奇号角》(Des Knaben Wunderhorn)中的民歌相提并论(顺便说一句,其中有一些相当混杂)。换句话说,他竟敢把无作者的诗与一个只写自己、写自己的激情和经历、如此坦诚且富有个性的人的诗相提并论,就连克里提阿(Kritias) ——同样相当主观、充满激情的可敬诗人——也会为此难堪。然而,如果按照那种令人厌弃的观点,抒情诗人把激情注入歌声,“在酒神过程中已经放弃他的主观性,首先在音乐中折射出无形象、无概念的原始痛苦,继而将其第二次映照为个别的比喻或例证”(5,44),也就是诗歌本身,就不得不如此断言。倘若如此,阿尔奇洛科斯所唱的就不是他对内欧布勒(Neobule)的爱和后来的恨(尼采先生毫无道理地说这是“同时”的),而是“唯一的、完全真实存在的、永恒的、植根于万物基础中的我”(5,45)。

要宣称歌词出现在旋律之后,抒情诗是“音乐以形象和概念发出的模仿闪光”(6,50),就不得不把分段的歌词和音乐的主导角色强加给阿尔奇洛科斯,也就是说,不得不粗暴地扭曲阿尔奇洛科斯和希腊音乐史。我以为柏拉图已经说得够清楚了:τὴν ἁρμονίαν καὶ ῥυθμὸν ἀκολουθεῖν δεῖ τῷ λόλῳ[音调与节奏必须跟随歌词]。把阿尔奇洛科斯发明的长短交替句(epodische Verse)称作有节奏的歌段不无道理,但即便如此,它们也肯定不是音乐性的,因为后者的本质在于,以相同的旋律配上变化的歌词(如合唱词)。单从篇幅上看,阿尔奇洛科斯的诗就不可能以这样的形式表演;同样,诉歌的双行连句(das elegische distischon),甚至最初的英雄体六拍诗行(der heroische Hexameter),都不会是有节奏的歌段。

▲ 尼采(Friedrich Nietzsche,1844—1900)

此外,第一轮转变的大师们仍以词句为主,直至第二轮转变才出现器乐,而尼采的看法与此并不相符。但这并非一两句话就能说清,况且我们已渐进至第二个“艺术神”。既然我此刻的任务并非积极论证,那就不妨效仿尼采先生,用一句优雅的话跳过几个世纪的隔墙,略去其他诗人和音乐家,只考虑肃剧的诞生和坟墓。

[6]不同于阿波罗,狄俄尼索斯无法概括为简短的公式。我们可以本着尼采精神进一步抽象,称之为未来音乐、未来福音的天才,这样马上就一目了然:“对立风格”既反对真正希腊的一切,也希望反对真正德国的一切。“狄俄尼索斯神秘的欢呼驱散个体化的魔咒([引按]阿波罗的魔咒也因此被驱散),通向存在之母的路敞开了”(16,103);“酒神倾向和它自己在痛苦中感受的原始快感是音乐和肃剧神话的共同母腹”(24,152)。我们现在已经见惯不怪。尼采先生从未问过,古人在多大程度上认同这些标新立异的音乐观,一个在梦中或醉中的希腊人是否也会认为,某种艺术是“绝对非审美的语言”(19,122)——因为尼采先生就是这样做的,他把音乐称作意志的语言(16,107),把意志称为“绝对非审美的”(6,50)。还是说,让两个量等于第三个,这种结论太数学?

已多次说过,狄俄尼索斯艺术世界的类比是醉,在“醉的战栗中,整个自然的艺术强力显现出来,实现了太一的最高幸福的满足”(1,30)。狄俄尼索斯教似乎是从东方传入希腊的,只是在东方,它使“人退为虎和猿;而希腊人的酒神狂欢则有救世节庆和基督变容节之类的意义”(2,32)。起初,阿波罗当然“向汹汹袭来的狄俄尼索斯挥动起美杜莎的头”,因为“在日神式的希腊人看来,酒神倾向是提坦的、野蛮的”(4,40)。但最终,两个对手和解了,“他们严格规定了他们从现在起必须遵守的界限,并定期赠送高贵的礼物”(2,32)。或者,如另一处所说,他们缔结了神秘的婚姻(4,42):阿波罗和狄俄尼索斯,就像尼禄和毕达哥拉斯!

[7]然而,众所周知,当年弗里吉亚簧管乐(auletik)被引入时,遭到“日神式的希腊人”抵制。思想积极的“健康”人惧怕狄俄尼索斯的狂欢,就像惧怕母神、撒巴孜迪欧斯(Sabazios)、本迪斯(Bendis)和科缇斯(Kotytto)的狂欢,因为这在希腊也会导致道德败坏。这是天性使然,凡事力求节制的真正希腊本质,本当抵制这诡异且纵欲无度的神秘主义,健康、清醒的神志也会不遗余力地反抗超验的奴性。当然,希腊人无法根除这荒诞和淫欲的混合物,它虽然如此可憎,却可以释放人的兽性,正因如此,它才危险,会逐渐腐蚀整个民族真正的文化。在我看来,希腊所有这些不同的潮流均可追溯至一个本源,尤其如果把专属希腊的东西称作阿波罗式的,就可以说这个本源是狄俄尼索斯式的。然而,不能将其等同于有权冠以狄俄尼索斯之名的一切,尤其不能把真正希腊的东西等同于酒神狄俄尼索斯本身的形态,等同于他身边最原始的生命,比如西勒诺斯、萨图尔和宁芙。

恰恰是在由此发展出的、原本是乡村自然崇拜的节日与习俗中,在葡萄采摘、榨汁、畅饮新酿的欢悦快感中,才出现了狄俄尼索斯节庆、肃剧和谐剧。另一方面,那些神秘主义的机巧和粗劣的信仰杂烩,是后世强加给狄俄尼索斯的负累,不能把所有无稽之谈都算给如此早期的狄俄尼索斯。我本以为,考古学解释用莫须有的生物、甚至埃昂(Aion)和厄尼奥托斯(Eniautos)来装神弄鬼的时代已经过去了。至今仍以圣克洛瓦和克罗策的方式谈论“秘教中惊人的神话”,“得天启者呼啸的欢乐赞歌”(10,72),“逃入秘密崇拜的神秘洪流”以躲避欧里庇得斯和苏格拉底等野蛮人的批判(12,88),“在最奇异的变形与蜕变中不停吸引更严肃的天性”(17,111)的狄俄尼索斯世界观,——认真对待学术的人,谁不会觉得这“耻辱或可笑”?叔本华的哲学,瓦格纳的音乐,或许还有尼采的古典语文学,现在摇身变成大祭司的神秘智慧!

另外,也不能过分强调阿波罗音乐与狄俄尼索音乐的对立。在塔勒塔斯时代,甚至在他之前,希腊音乐就已经采用来自近东的曲调。自首届皮托竞技会起,赛场上就响起了奥林波斯的发明——多头调(νόμος πολυκέφαλος),有了簧管竞赛(einen auletischen agon)。簧管不仅为斯巴达战歌(embaterion)伴奏,也为阿波罗颂诗(paian)配乐,以至于酒神舞剧(das bakchische hyporcheme)拒绝簧管,并称其轮舞为多利斯舞,就连以萨图尔形象表演的酒歌(Dithyramb)也会演奏基塔拉(kithara)。

相反,尼采先生却认为,肃剧才是“两位对立艺术神的和解之果”,主导抒情诗的其实只有狄俄尼索斯,即音乐。因此,他竟然让器乐去影响多利斯抒情诗的语言(6,51)。最后,把“狄俄尼索斯迷醉的民族病”(1,29)扩展到这么早的时代(公元前六世纪和前五世纪)毫无道理,我们看到,这种病后来才让整个民族陷入失控的狂热,至少我不知道它早期的发作。即使纯粹的狄俄尼索斯合唱,也就是处于希腊抒情诗巅峰时代的酒神颂歌,也绝非与其他形式的合唱诗格格不入。模仿在酒神颂歌中极为重要,促成了戏剧的诞生,也从未被其他形式的诗排除在外,因此它们并不是“阿波罗独唱歌手的升级”(8,61[引按]只需想想科里班特舞者、卡里亚提斯舞者、皮洛士战舞舞者;而酒歌也并非如尼采先生所想,总是由萨图尔歌队演唱)。

▲ 《安德罗斯河边的酒神狂欢节》

任何读过这些片段的人,尤其读过品达[《皮托凯歌》]53的人,都不会说这种可笑的话。在菲洛克色诺斯(Philoxenos)那里,相同的名字似乎表现为另一种截然不同的诗,这其实不难解释,我们只是没有完整的中间环节!要有成百上千的诗,才会出现那些极为流行、反复被表演的合唱,其中有多么小的一部分能够流传下来,又是怎样微乎其微的几率,我们才能偶然得到零星的残篇。因为,文法书,甚至整个后世,完全忽视了旋律诗(melik)之前的诗。

另外,那些得以在希腊长期持存的音乐形式,其源起和维护皆仰赖伟大的酒歌诗人的创新,从论战的激烈程度、对这些创新的推崇、尤其它们在音乐领域的成功,可见其重要性。我们没有能力评判这些成就。想去评判,已是轻狂;去诋毁一种自己并不了解的音乐体裁,更是何等的轻狂。尼采先生称这种音乐为“躁动或回忆的音乐,也就是说,不是对麻木疲惫神经的刺激手段,就是声音的绘画”(17,114)。能让他声称“肃剧使音乐臻至完美”(21,134)的,当然是他的无知——就此打住。没有一个肃剧作家的主业是音乐,比如弗律尼斯(Phrynis)或提摩忒欧斯(Timotheos)。尼采先生却说,肃剧吸收了此前所有的艺术体裁(14,94),而事实上,雅典不仅有酒歌,也有诉歌绕梁,而短长格则被谐剧吸收。

[8]倘若现在的重点是那对“在神秘的结合中”创造出肃剧并“在这既是安提戈涅又是卡珊德拉的孩子身上获得荣耀”(4,42)的双亲,那么,一切对生育细节的验证似乎都多余。但我们还是要看上几眼,因为唯有在这一点上,史学和古典语文学才能尝试提供证据,当然只能是薄弱的论证。不出所料,前提已经很成问题,一上来就不断在谈“肃剧的酒歌”。不得不承认,我对这种体裁并不熟悉:它难道不是不朽的抒情肃剧的亲戚?主要依据是,假定存在过一种没有演员的肃剧——可能在忒斯皮斯(Thespis)之前。可能在忒斯皮斯之前,这种肃剧只讲πάθη τοῦ Διονύσου[狄俄尼索斯的痛苦]。

在假想时代假想出一个初级阶段,可是,对假想之事的幻觉怎能解释埃斯库罗斯的戏剧?同样言之凿凿的是,埃斯库罗斯的合唱队里只有“卑贱的仆役”(8,62),这与“没有演员的戏剧”如何协调?哦,对了,的确一致,无非只是伴着“原始矛盾的快乐”。尼采先生对肃剧也一无所知。对我们来说,埃斯库罗斯的合唱队至今仍是个谜,因为它“只由卑贱的仆役组成”,可在《复仇女神》《乞援人》《达纳欧斯的女儿们》和《佛尔科斯的女儿们》里,它竟然是主角?不仅如此:

尼采先生宣布,今年夏季学期他的课程是讲解《奠酒人》。他读过吗?书里有谁?《乞援人》《复仇女神》《波斯人》里有谁?在埃阿斯、厄勒克特拉、菲罗克忒斯之中,谁是狄俄尼索斯-孜达格热乌斯(Zagreus)的肃剧化身?这些背景知识,是尼采先生得以“以如此奇妙绝伦的眼光来观察的古代肃剧本质”的前提(16,104),由此自然会产生一种截然不同于施勒格尔的对合唱的理解,如果它不更加惊世骇俗,那才奇怪呢。

歌队是“酒神大众的幻觉,而舞台上的世界又是这萨图尔歌队的幻觉”。新得绝妙。更新、更妙、更绝的比喻是:

让云在山谷中发光,已是原始矛盾的强大反射。不过,整场无稽之谈的最高境界在于分配给萨图尔歌队的角色,它居然被悄无声息地等同于合唱歌队。为什么不呢?如果克瑟尔克瑟斯是狄俄尼索斯,那么御前议会也可以由萨图尔构成,因为萨图尔οὐτιδανὸς καὶ ἀμηχανόεργος[卑劣懒散],让尼采先生倾心不已。先用几条羊腿让他开心,然后,面对他,这个在所有文明背后永生不灭的自然天性,“文明人([引按]包括尼采先生?)萎缩成虚构的讽刺画”(8,58)。萨图尔是森林中的人,但不是猿猴,他是原始人,却无缘文明。同时,他又是“兴奋陶醉的狂热者,出自最深天然本性之智慧的宣告者”(8,58)。但是,每当萨图尔登场,他就ῥαψάμενος σκύτινον καθείμενον ἐρυθρὸν ἐξ ἄκρου παχὺ τοῖς παιδίος ἵν᾽ ᾖ γέλως[衣服上挂着那皮制的通红阳物来逗引孩子们发笑]。所以,阴茎不是阴茎,不,那是“自然永不枯萎的杰作”;希腊人,永恒的孩子,也不嘲笑怪诞的淫秽,不,“希腊人习惯于用敬畏的惊叹来看待自然之性至高无上的象征”。Ohe jam satis est [打住,够了]。

▲ 宁芙仙女们和萨图尔,查尔斯·爱德华·德罗特 绘,1888年

[9]迅速转向一个更严肃的画面:肃剧在欧里庇得斯手中“死去”(10,74)。尼采先生恐吓他道:

最后,欧里庇得斯本人也成了面具(12,83)。通过他说话的,是新神苏格拉底。按照我们的判断,欧里庇得斯的诗扑朔迷离,他本人更是谜团重重,尼采先生却认为,在二人关系的陈词滥调中,他已经找到答案。尼采先生把这两个人联系在一起的真正原因,是他对他们积郁满腔的仇恨。他无所不用其极,任何泄愤手段都不会让他难堪。很大程度上,欧里庇得斯,这位除荷马之外被所有古代人所敬爱、所熟知的诗人,不得不为他的声名付出代价。一方面,这不无道理,另一方面是因为,他的缺点比他的优点更容易被我们看到。因此,在施勒格尔之后,有些人对他做出了刻薄的评价。但尼采先生怎敢声称欧里庇得斯“被历代艺术判官……变成了龙”(12,83)?难道亚里士多德和昆体良、莱辛、歌德和蒂克不是艺术判官?当然,对尼采先生而言,这还太温和。如前所述,他的武器是蓄意歪曲事实。成功会表明,武器伤害了谁。诗人的话是:τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ᾽ν μέσῳ σώζει πόλιν[中间阶层拯救城市]。他却说,欧里庇得斯寄希望于“市民式平庸”(11,77),这难道不是蓄意歪曲?在菲勒蒙(Philemon)笔下,有人为了见阴间的欧里庇得斯而想被绞死,常言道,εἰ ταῖς ἀληθείαισιν οἱ τεθνηκότες αἴσθησιν εἶχον[凡人失去了感觉,如果真是这样,我就会去见欧里庇得斯],[这话的前半句]被刻意歧义地译为“如果死者仍还有理智”(11,76)。我用词太严厉了吗?

此外,倘若二人有过交集,哪怕那条神谕存在过,苏格拉底的弟子也应有所耳闻,但柏拉图和色诺芬几乎都忽略了欧里庇得斯,或只是十分泛泛地谈到他。这位好学的智术师的学生,这位忧郁的、听天顺命的诗人,无法在智术师的死敌、在哲学界的荷马那里,唤起任何同情。不过,最重要的是,既然能证明、甚至能从这位最早的藏书家的阅读笔记中看出阿那克萨戈拉和普罗塔戈拉的学说对他的影响,那就一定能找到苏格拉底对欧里庇得斯世界观的影响。但事非所愿。

当然,尼采先生忙不迭地宣称,欧里庇得斯信奉苏格拉底“美德即知识”的原理。但尼采先生不了解欧里庇得斯。欧里庇得斯一次都没有像普罗塔戈拉那样,假定美德可教,这方面疏漏的频率以及更符合这位伟大肃剧诗人的观点证明,他认为每个人来到世上都带有一种固属的、本质上不可动摇的自然禀性。可以说,这是个人的宿命,而角色之间宿命的碰撞必将产生肃剧情节;同样不言自明的是,在他看来,人类的努力和缺憾、迷误和罪过,都那样绝望且无以慰藉。对于苏格拉底的原理,欧里庇得斯表达出完全相反的看法。蜚德剌(Phaidra)在深思熟虑后说出了他的话,在她看来,世间之苦皆因人知善而不能行善,这正是基督教的“精神愿意,但肉体软弱”。也许可以说,意与行之间被打破的和谐正是被他搬上舞台的形象,那些再真不过的形象——他们在激情、爱恨的恣肆爆发中,努力打破一切界限,最终却只能自认徒劳或因之殒命;他们在同样绝望、同样毁灭性的个体之战中,即两性关系里,反抗着自然和习俗的基本规定。

是的,要更进一步的人,会禁不住想在这意与行的不和谐中辨识出欧里庇得斯全部本己诗性的真正内核,也许这也是内核上的蛀虫。与此相反的,是埃斯库罗斯的辉煌,它甚至遮蔽了诗人所愿、所知的一切;是索福克勒斯的明媚,这让他自己、让整个世界都永远其乐融融。但我不想阐释欧里庇得斯。我想指出,尼采先生既不理解他,也没有为此做出过努力——这就比较容易了。他说彭透斯(Pentheus)是“最了解狄俄尼索斯的对手”(12,82)。要是他记住这句话就好了:

即使你一时糊涂,有这个想法,

欧里庇得斯的基本原则本应是:“为了美,一切都必须是有意识的。”(12,85)可他,如上所述,却经常有意认同那些苏格拉底明确否定的坏情节。欧里庇得斯本应杀死神话,却无人可比地为后世确定了神话的形式,正是通过他,一系列最著名、最动人的神话才进入文学和公众意识。欧里庇得斯本应致力于诗的正义,可在他看来,世界的一个本质特征和脆弱性就是不义当道:美狄亚、赫拉克利特、安德洛玛克、腓尼基女人,仿佛在嘲讽地展示着这不义。索福克勒斯的戏剧被认为是反对欧里庇得斯的,尤其是《俄狄浦斯在科罗诺斯》,但这部剧在欧里庇得斯死后四年才上演。欧里庇得斯在马其顿、也为马其顿写了《酒神的伴侣》,剧中他竟无畏地公然蔑视自己教育出来的观众。临终之时,欧里庇得斯应受到观众顶礼膜拜;可据说,索福克勒斯直到生命的尽头,甚至死后很久,都受到民众喜爱,而索福克勒斯比欧里庇得斯活得更久。

——哦,我已经疲于纠正尼采教授的练习题。τὴν μὲν γὰρ ἐξαντλοῦμεν ἡ δ᾽ ἐπεισρέε[刚弄完一个,又来了一个]。就算我有上千条舌头和上千张嘴,也走不完他的迷宫的路[蚁径]。在那里,苏格拉底是长着“巨大独眼”(14,92)的“专制逻辑学家”,柏拉图是“典型的希腊青年”(同上)、“小说的创造者”(14,94)。这些称谓已经说明一切。他如此愤恨苏格拉底的非神秘主义——这可太有趣了,我不得不提——因此一本正经地事后指点雅典人如何对待他:

可苏格拉底太狡猾,他懂得如何巧妙安排,让他们判自己死刑:于是,他就成了“希腊青年的新理想”(同上)。我在此也不作任何判断。因为我的眼睛无法“幸福地凝视狄俄尼的深渊”(同上),也就不可能再次发现“因异期复孕而过度发育的智慧”(13,90),而无望理解的纠正是欧克诺斯的工作。因此,让尼采先生尽管对米南德施暴吧:只要看看“普罗米修斯式的肃剧作家”(11,76)就够。

[10]尼采先生对待索福克勒斯的方式可太有趣了。他不敢咒骂索福克勒斯,但也不知道如何掩饰自己多么厌恶他。有一次他承认索福克勒斯是摧毁合唱的始作俑者(14,95)。此外就只有我们现在已经熟悉的沉默艺术,例如,欧里庇得斯对奥德修斯的刻画遭到猛烈抨击,可他在《菲洛克忒忒斯》(Philoktetes)中更差劲的表现却被忽视了。

不过,领会索福克勒斯的最高境界是对俄狄浦斯的把握。索福克勒斯应视他为极其睿智、高尚之人,却因太过智慧而毁灭。忒瑞西阿斯(Teiresias)责备他:

俄狄浦斯,你现在虽然看得见,可是到了那时候,你眼前只是一片黑暗!

是的,俄狄浦斯自认聪明,然而,我们本性的不足恰恰在于,这种妄想让他坠落。他因自信而毁灭,所以他在科罗诺斯宣扬ἐν [γὰρ ] τῷ μαθοῖν ἔνεστιν ηὑλάβεια τῶν ποιουμένων[谨慎的行动取决于打听到的消息]。因为他自觉是ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος[人尽皆知的俄狄浦斯],所以不可阻挡地自由坠入了无意志的网:因为καὶ τὸ γενναῖον τρίτον στέργειν διδάσκει [我的骄傲教我知道满足],所以他在贫穷时最富有,被逐时最有尊严,被鄙视时最受爱戴。如果只有神话讲述“狄俄尼索斯的智慧”,如果他在斯芬克斯之谜中解开了“自然之谜”(9,67),那么在平行的神话中,就不会有一个刻尔(Ker)被科若伊波斯(Koroibos)杀死了。

[11]可是,埃斯库罗斯一定符合“提供形而上安慰”的经典肃剧吧,因为尼采先生讲了埃斯库罗斯的课,想了解并理解他。哦,对了,前面的试读要是还让谁意犹未尽,就去看看“悲观主义的肃剧”吧。歌德说“我按自己的形象造人”,这句话本应揭示普罗米修斯的特性。但普罗米修斯没有造人,反而是一个“上升为提坦的人”(9,67)。可埃斯库罗斯的普罗米修斯与宙斯一样是神,μῶν τάδε λεύσσεις φαίδιμ᾽ ᾽Αχιλλεῦ[光荣的阿喀琉斯,你看见这情景], ἰήκοπον οὐ πελάθεις ἐπ᾽ ἀρωγάν[而你,怎么可能不跑去援助]?他在神话中为埃斯库罗斯找到形而上思考的基础——δύο σοι κόπω Αἰσχύλε τούτω[埃斯库罗斯,你挨了两次打击],而埃斯库罗斯的世界观应教导我们,“命运(莫伊拉)作为永恒正义端坐于诸神和人类之上”(9,68)。

经过多方面思索,我认为除了宙斯自己,再也没有别的神可以和他相比,如果我应当把那个无益的想法,从我深沉的思想里挖掉。

普罗米修斯,这“狄俄尼索斯的面具”教导说,“凡存在者,皆正义,皆不义,义与不义同样合理”(9,71)。τρίτος Αἰσχύλε σοι κόπος οὗτος[埃斯库罗斯,你挨三次打击啦]。这是一个世界,这是你的世界!尼采先生赢了。他没想到,浮士德也在苦涩的讽刺中这样问过。难道他连歌德都听不懂?τηλαυγὲς πρόσωπον[他的脸在远处闪耀]。在尼采看来,梦境开篇已是“连同地狱在内的整部此在的神曲”(1,27)。的确,这是他懂得但丁的证据,但丁的诗向每一位寻求理解的读者呼喊:lasciate ogni speranza voi ch’entrate[进来的人,你们须抛开一切希望]。尼采又如何理解哈姆雷特呢?他随口提过,哈姆雷特也是狄俄尼索斯:他的认识扼杀了行动,因为,看清楚西勒诺斯的智慧后,行动让他厌恶(7,57);后文(17,110)却是他说得比做得更肤浅!这可有些乱。感谢上帝,我来到这个世界上不是为了收拾它!

载于德国《凉亭》杂志,1894年

[12]我想,对尼采先生无知和不爱真理的严厉指责,为此我已提供证据。但我仍然担心对他有失公允。如果他现在回应说,他根本不想了解“史学和考据”(23,146),不想了解“所谓的世界史”,而只想创作一件酒神-日神精神的艺术品,“一种形而上的安慰剂”,他的命题无涉普通的日常现实,而是指“梦的更高真实”(1,27)——那么,我就撤回指责、郑重道歉。我将欣然接受他的福音,我的武器打不到它。当然,我既不是神秘主义者,也不是肃剧人。醉者的梦或梦者的醉:对我来说,这永远只是“一阵有趣的、可有可无的叮叮当当”(《给瓦格纳的前言》24),在生存的严肃之外,也在学术的严肃之外。但我有一个要求:尼采先生要言而有信。操起酒神神杖,从印度游行到希腊吧,但请从那个他要传授学术的讲台上下来;让虎豹围到他膝下,但不要诱惑德国的古典语文学青年,他们应该在自我牺牲的苦行中学习独自寻求真理,通过心甘情愿的奉献解放真理的判断。如此,古典时代才会让真理获得那唯一受缪斯眷顾的不朽,也只有在这丰盈与纯洁中,古典才能拥有:

延伸阅读

● 颜荻 | 《酒神的伴侣》对“酒神入侵希腊”事件的文学解释

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。