新刊首发|郝悠扬:圣人与衰世——皇侃《论语义疏》的政教想象

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

![论语义疏([日本]武内义雄校勘 [魏]何晏集解 [梁] 皇侃义疏《论语集解义疏》[即《论语义疏》] 大正年间怀德堂排印本)_13.png](./W020250328634389469112.png)

(魏)何晏 集解,(梁)皇侃 义疏

日本大正年间怀德堂排印本

一 德位分离与圣王时代的瓦解

▲ 孔子像

《义疏》的底本——何晏所撰《论语集解》凸显了孔子的“圣王”形象。《论语·八佾》篇“仪封人请见”章有“天将以夫子为木铎”语,孔安国注曰:

▲ 《七经图·周礼图》所载木铎、金铎

皇侃用“文教”替换孔注中的“政教”,既展示孔子改变天下无道时局的使命,也拒斥了孔注所传达的“制作法度”的面向,在一定程度上削减了孔子身上的圣王色彩。可以说,从“政教”到“文教”,从“圣王”到“圣师”,乃《论语义疏》圣人观的基本取向。不过,这还仅是就其表层而言。

“自序”还进一步说:

夫圣人应世,事迹多端,随感而起,故为教不一。

可见,从“圣王”到“圣师”的转化,乃基于“圣人应世”这一前提。这意味着,圣人或为圣王或为圣师,都要基于一种具体的历史语境来理解。故“自序”随之而言:

作为“圣师”形象的孔子,对应的是“颓周”这一历史时代。于是,“颓周”的衰世书写理应成为我们理解《义疏》中孔子圣人形象转换的枢机。“颓周”首先意味着一种与之对应的圣人观的德位分离,因为,整全的圣人观意味着圣人必须德位合一,方能制作法度,施行政教。皇侃对以下《论语》三章的疏证足以表明这一点。

前两章中,皇侃对“先王”“王者”的疏证均为“圣人为天子者”,即圣人之德和天子之位合一。“君子有三畏”章的皇疏尤其值得玩味,因为何晏的《集解》仅解释“圣人”为“天地合其德者也”,皇侃则特别强调圣人“作教正物”“居位为君”的政教身份。德位合一是圣人制作礼乐、行道化民的前提,也是皇侃圣人观的基底。既然圣人本应德位合一,那么,孔子无法得天子之位以施行政教而只能以“圣师”身份行世,就不能视为孔子的主动选择或圣人行教的常态,而是孔子在“颓周”这一历史背景中“圣人应世”、因机设教的行动。周季衰世意味着圣人的德位分离,有圣人之德、无圣人之位的孔子亦只能“述而不作”(《论语·述而》)。

皇侃在疏证此章时说:

对“述而不作”章的诠释,可谓皇侃圣人观的集中表达:孔子有德无位,故只传述先王之旧章而不新制礼乐。对“述而不作”章的理解,向来是论语诠释史上的重要问题,皇侃的疏证选择将孔子“述而不作,信而好古”的自陈彻底坐实,削弱了孔子制礼作乐的可能。但皇侃也时刻提醒读者,孔子从来有志于政教,也本应为德位合一的圣王。疏证《述而》篇“甚矣吾衰”章时,皇侃写道:

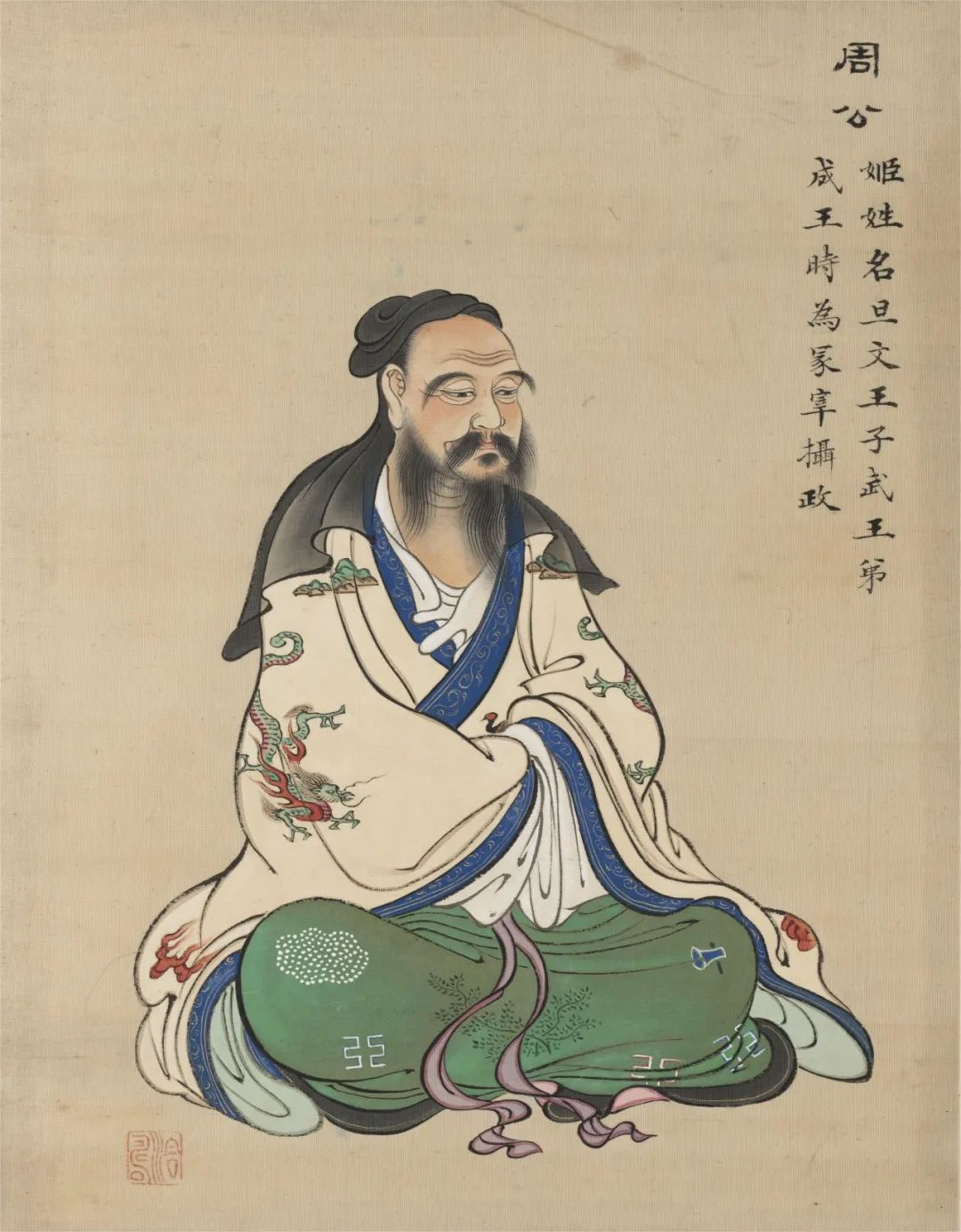

在皇侃的疏证中,孔子的政教志向即便不是位登九五成为天子,也应该是期于成为如周公般的“圣而君相者”。及至孔子年齿衰朽,“不复梦见周公”,终知自己的政教理想无法实现,故发“甚矣吾衰也”之叹。皇侃未直言的意思是,孔子少慕周公,暗示孔子本应如周公一般,成为有德有位的圣王。

在其他篇章的解释中,孔子当为王者的意涵进一步凸显。《宪问》篇“南宫适问于孔子”章,皇疏云“以孔子之德比于禹、稷,则孔子亦必当有王位也”;《子罕》篇“凤鸟不至”章,皇疏云“夫时人皆愿孔子有人主之事”;《先进》篇“颜渊死”章,皇疏云“渊未死,则孔道犹可冀,纵不为君,则亦得共为教化”。凡此表述,无不传达出孔子本应为王者的政教向度。

由此,孔子在当前现实中的“圣师”形象便有了更为复杂的内涵。聚徒行教不应被视为夫子的主动行道,它毋宁是在无法成为圣王的情况下以“随时应物”的姿态退而求其次的选择。通过对“颓周”的衰世书写,皇侃的疏证为孔子圣人形象的转化设置了现实政治语境,传达出“圣人应世”的主题。《论语》中大量有关诸侯、卿大夫失德僭礼的表述,已塑造出衰周之世礼崩乐坏的背景,而《义疏》的用心之处在于,部分与政治不直接相关的篇章,皇侃也将其解释为对衰世的感叹。《先进》篇“先进于礼乐,野人也;后进于礼乐,君子也”一句,皇侃的疏释是:

此章经文其实并未设定“先进于礼乐”“后进于礼乐”的具体历史背景,故何晏的《集解》所引孔注将“先进”“后进”解释为“士先后辈”,亦即与孔子同时的先后辈仕进之人。与此不同,皇疏拉长了“先进”“后进”之间的历史时空,将“先进”解释为“五帝以上”,“后进”解释为“三王以还”。这样一来,“先进”“后进”就不再是对当时仕进之人的品评,而转化为对世衰道微的慨叹。类似的解释在《义疏》中并不少见:

子曰:“射不主皮。”[疏]当周衰之时,礼崩乐坏,其有射者无复威仪,唯竞取主皮之中。故孔子抑而解之云:射不必在主皮也。

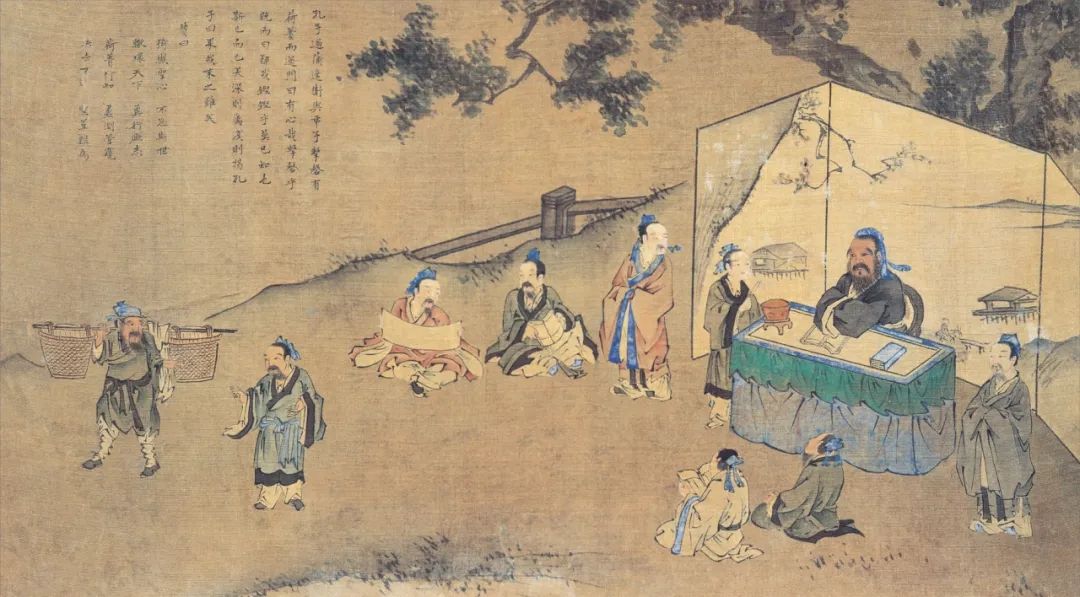

▲ 《孔子圣迹图·西狩获麟》,明版彩绘绢本

《论语》中诸如此类的言辞均无具体的语境或指涉对象,皇侃使用“周衰”“世衰”“衰世”“周季”等表述为其赋予了具体的历史语境。皇侃有意为之的衰世书写,令《论语》中看似散漫的篇章呈现出内在融贯的结构,无论直接与时事相关的内容,抑或孔子看似普遍的设教问对,都被纳入颓周衰世这一特定政治背景中来理解。由此,德位必然合一的圣人观丧失了现实性,孔子的身份被迫从圣王转向圣师。但同时,皇侃的疏解亦为我们留下了一条隐秘的线索,即在应然层面,德位合一的圣人方为历史常道,也是孔子的夙愿。孔子的政教理想只是受限于颓周无从施展,但可以另一种方式成为历史的潜流。皇侃为孔子的圣人形象锚定了基本框架,既承认孔子是有德无位的“圣师”,又暗中保留了孔子身上可能的政教色彩。

载《吴郡名贤图传赞》,(清)孔继尧 绘,清道光年间刊本

二 《义疏》与古文经学的政教观

《义疏》中孔子“述而不作”的圣人形象已隐然透露其古文经学色彩。这一理解或导源于郑玄以礼统合群经,断定群经所载为周公旧章,孔子从而修之,述而不作。 具体到《论语》一经,郑玄亦采纳将之糅合进三《礼》随载典章的方式,以佐成其礼学体系的建构。六朝义疏学虽然在形态上与郑玄经学有了很大不同,但实未突破郑玄为经学奠定的以礼学为核心的思想基调。与郑玄注解《论语》相似,皇侃也大量引用礼经内容以疏证《论语》。《义疏》中的孔子仍生活在周礼余绪中,孔子的政教理想也指向对周衰以前整全周礼世界的重建,这便是皇侃《义疏》的古文经学底色。然而,皇侃对礼学的理解与郑玄仍有较大不同,通过比较两人注解《论语》时对礼学的取用,我们可以进一步看到郑玄的经学体系在皇侃处的嬗变。

首先,对《论语》中大量涉及礼制的内容,皇侃都引用周礼予以解释。比如:

季氏旅于泰山。子谓冉有曰:“汝不能救与?”[疏]郑注《周礼》云:“旅,非常祭也。”今季氏祭大山,非是常祭,故云“旅”也。

子曰:“禘自既灌而往者,吾不欲观之矣。”[疏]此章明鲁祭失礼也。禘者,大祭名也。周礼四时祭名:春曰祠,夏曰礿,秋曰尝,冬曰烝。又四时之外,五年之中,别作二大祭,一名禘,一名祫。

子华使于齐,冉子为其母请粟。子曰:“与之釜。”请益。曰:“与之庾。”冉子与之粟五秉。[疏]然案苞注“十六斗为庾”,与贾氏注《国语》同,而不合《周礼》。《周礼·旊人职》云:“豆实三而成觳。”郑云:“豆实四升,则觳实一斗二升也。”又《陶人职》云:“庾实二觳。”

子曰:“麻冕,礼也。”[疏]礼,谓周礼也。周礼有六冕,以平板为主,而用三十升麻布衣板,上玄下,故云“麻冕,礼也”。

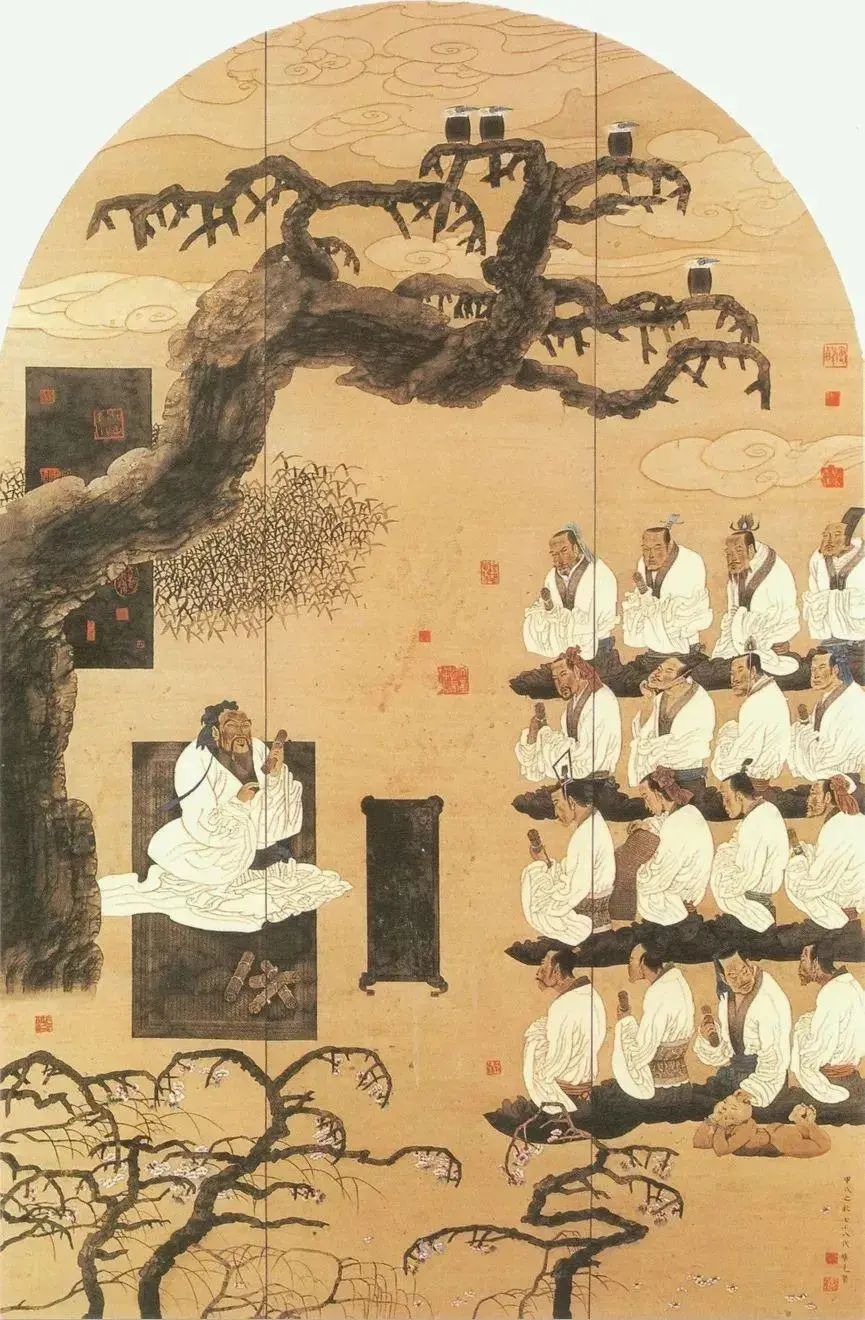

▲ 《周礼注》书影,(汉)郑玄 撰

其次,皇侃对孔子政教理想的论述,核心亦是恢复周礼。如《阳货》篇“公山弗扰”章,皇疏曰“若必不空然而用我时,则我当为兴周道也”,明显将孔子的政教之志理解为复兴周道。不过,此章基本继承了《集解》的立场和汉魏以来通行的经说,皇侃自己的立场则更明显地体现于《卫灵公》篇“颜渊问为邦”章:

皇侃强调颜渊“鲁人”的身份和“当时鲁家礼乱”的背景,将“颜渊问为邦”这一看似普遍的设问收束于“问治鲁国之法也”。更关键的是,问对中的四代之法也都化约为鲁国的时王之制。皇侃疏“行夏之时”,谓“孔子此答,举鲁旧法以为答也。行夏之时,谓用夏家时以行事也”;疏“乘殷之辂”,谓“亦鲁礼也”;疏“服周之冕”,谓“亦鲁礼也”;疏“乐则韶舞”,“谓鲁所用乐也”;疏“放郑声,远佞人”,“谓鲁礼法也”。凡此可见,皇侃的解释与《集解》的理路截然不同。《集解》注“行夏之时”云,“据见万物之生,以为四时之始,取其易知”,并未限定“行夏之时”的历史语境,而是以之为与“万物”“四时”相关的普遍法度。此章疏证可谓皇侃经学立场的一则典型案例。

值得注意的不仅是皇侃在《义疏》中以鲁国礼法解释孔子对虞、夏、殷、周四代制度的取用,皇侃解释所征采的经学资源更值得注意。先看皇侃疏证“乘殷之辂”:

“周礼天子自有五辂”,本于《周礼·巾车》“王之五路”说。“殷家唯有三辂”于经无据,皇侃本于《礼记·郊特牲》郑注,认定鲁国以周公之故得用殷礼,《郊特牲》所言“素车”即为“殷之木辂”。皇侃对“乘殷之辂”的解释方式,内嵌于郑玄构造的礼学体系,将《论语》记载的礼制还原于具体的历史背景中。

同样,皇侃疏“服周之冕”云:“周礼有六冕……鲁虽郊不得用大衮,但用衮以郊也。”所言周礼六冕,本于《周礼·司服》。皇侃疏“乐则韶舞”云:“周用六代乐……鲁既得用天子之事,故赐四代礼乐,自虞而下,故云舜乐也。”所言六代乐,本于《周礼·大司乐》。除礼书外,皇侃解释“乐则韶舞”,亦引用《左传》及杜预注阐释鲁用四代之乐,以虞为始的制度。

▲ 《王公侯卿士冕服图》

从皇侃征引的经学资源中,我们可以非常清晰地看到古文经学对《义疏》的影响。古文经学不仅是皇侃疏证《论语》的材料,更为皇侃奠定了根本的思想底色,孔子的政教理想是“述而不作”,并不期许为万世创制新的法度,而是孜孜于恢复固有的周礼。尽管“颜渊问为邦”章指向四代之法,但皇侃理解的“周礼”并非严格限定于《周礼》一经或者周室制度,而是泛指有周一代既存的现实法度。各诸侯国之间的制度存在分殊,但就其为孔子的时王之制而言,都可纳入“周礼”范畴。相较于具体考订《周礼》或周代制度,皇侃将四代制度都收编为鲁国旧制,更显出其古文经学的立场。质言之,皇侃在疏证此章中的四代制度时,拒绝打开这一论述中可能蕴涵的指向未来的抽象空间,而是着力于将其理解为一种既定的历史存在。

通观《论语》解释史,皇侃将“颜渊问为邦”解释为“问治鲁国之法也”,是一种非常独特的理解。对比古代其他思想家的解释,足以看到这一点。比如,朱子《论语集注》解释此章为:

并引程子云:

尹氏云:

▲ 朱熹 《论语集注》“颜渊问为邦”章

在程子、朱子等人的理解中,孔子的形象是损益三代旧制、新作天下之法的立法者,孔子之法为“万世常行之道”“百王不易之大法”,而绝非限于鲁国一地。这实为汉代以来惯常的理解方式,如《后汉书·舆服志》引此章云:

东晋干宝注《易·杂卦传》亦引此章云:

由此可见,认为“颜渊问为邦”章的主旨是传达孔子损益三代、继周而作新法的政教理想,亦展示孔子王者和颜渊王佐的形象,此当为汉以来的成说。刘宝楠《论语正义》即本此说,所谓“为邦者,谓继周而王,以何道治邦也”, 清今文经学家更将“行夏之时”等表述与《春秋》“元年春,王正月”的微言大义联系起来。

皇侃独具一格的解释,实则本于其注解《论语》时的思考方式,他意在将《论语》的语境还原为以周礼为基础的历史背景。相较于对三《礼》或《左传》具体文本的引用,这种解经方式是皇侃对古文经学或郑玄礼学更为本质性的继承。但与郑玄《论语注》异趣,皇侃并未彻底将《论语》编织进以三《礼》之学为核心的经学体系,仅仅使之成为三《礼》之学的注脚和延伸。郑玄的经学体系在一定程度上取消了“周礼”的历史性,其关注的是作为经学文本的《周礼》如何能够统合群经,消弭诸经之间的异义,使之成为一套整全的经学体系,而非具体的周代历史之兴衰对周礼现实处境的影响。由此,周礼作为既定的制度为群经奠基,《论语》仅为佐证周礼之材料。皇侃虽基本继承了郑玄以周礼为本的经学体系,但其对周礼的使用远不及郑玄严密,并不强行牵和《论语》与礼学。皇侃将周礼视为一种处于变动之中的历史语境,他思考的不是作为法度的周礼如何在经学之中建构的方式,而是在这一工作已经由郑玄完成后,进一步思考周礼在《论语》中或衰微或复兴的历史可能。

由此,“颓周”的衰世书写成了《义疏》集中表述的主题:一方面,孔子身处周礼的余绪中,行迹中处处仍有周礼的影子;另一方面,孔子又深刻认识到颓周衰世礼崩乐坏的现实,己身已不可能再成为德位合一的圣王。孔子在《论语》中的行迹,并不是为了示范如何才能使一个人的行为最符合周礼的规定,而是考虑身处固有法度已然崩溃的世界中,如何才能重新恢复周礼的政教理想。故周礼在《义疏》中不仅是一套作为范例的法度,更是一种行动。可以说,在郑玄的《论语注》中,孔子是周礼的一位最好的诠释者,《论语》的重心在周礼而非孔子;在皇侃的《义疏》中,周礼能否恢复则系于孔子的行动,《论语》的重心在孔子而非周礼。这种视角的转换是《义疏》建构孔子圣人形象的核心要素。

三 “方内圣人”:《义疏》的仕进与隐逸书写

[疏]原壤者,方外之圣人也,不拘礼教,与孔子为朋友。……孔子方内圣人,恒以礼教为事。见壤之不敬,故历数之以训门徒也。

原壤表现为不拘礼教的“方外圣人”隐者形象,孔子则是以礼教为事的“方内圣人”。孔子为“方内圣人”这一说法,大概受到《庄子·大宗师》影响,其中有“孔子曰:‘彼,游方之外者也;而丘,游方之内者也。’”皇侃对原壤“方外圣人”和孔子“方内圣人”的叙述,看似将原壤和孔子放在相同位置,承认二者都是圣人,仅施用范围有“方内”和“方外”之别。习染玄风的《义疏》诚然最能够接纳隐逸之士,但《义疏》的经学底色决定了其对孔子之所以为圣的理解必然需要政教维度,从而也就不会将孔子和隐者等量齐观。皇侃对孔子圣性的理解,一如前引《庄子》句的郭象注所云,“未有极游外之致而不冥于内者也,未有能冥于内而不游于外者也”。这一沟通“内外”的圣人形象,实际又指向孔子致力于在颓周衰世重建周礼的政教理想。

《宪问》篇还记载了一则孔子与荷篑者的对话:

在荷篑者看来,“人之行道化世,当随世盛衰,如涉水也”。涉水时,水浅当揭衣而渡,水深则以衣而渡;行教亦如是,世可教则教,世不可教,教之无益。因此,荷篑者批评孔子“硁硁,不肯随世变,唯自信己而已矣”。这番“随世盛衰”的说法看似与皇侃主张的“圣人应世”类似,实则不然。皇侃疏证“果哉,末之难矣”云:

皇侃的意思是,圣人体无,“相与于无相与”,“相为于无相为”,故能够不泥于物,直修根本。荷篑者仅捕捉到了圣人的行迹,却不理解圣人本心,以为孔子不肯随世变化,是执着于在衰世行道救世的“硁硁乎”之人。而在皇侃看来,圣人之为圣人,得识“道之深远”,关键在于圣人“为教不一”是不同于贤者“随世盛衰”的境界。皇侃疏证《宪问》篇“贤者避世”云:

贤者“去就顺时”,身处衰世则枕石漱流,成为避世的隐者;圣人则无论身处盛世还是衰世,都“无可无不可”,一以贯之地施行教化。“不以治乱为隔”并不是说圣人可以越过时世的限制,任意宰制天下,而是说圣人自身不会受世间治乱兴衰影响,始终施行教化,随时世盛衰而来的选择,不外乎是做制作政教的“圣王”还是做躬行文教的“圣师”。

在《微子》篇关于隐者的记载中,圣人必然应世教化的形象和贤者随世盛衰的形象更为显明。长沮、桀溺等隐士质疑孔子汲汲于教化,认为孔子是“避人之士”,而自己是“避世之士”,孔子回应道:

孔子认为自己注定与人为徒而非与鸟兽同群,救世行道是必然的天命。虽然世衰道微,孔子亦自知其道不行于天下,但他却不愿意放弃对道的追求和教化的使命。“天下有道,丘不与易也”一句,是理解“长沮、桀溺”章的关键。习染玄风的六朝《论语》学,多将此句解释为孔子在坚持救世理想的前提下,接纳隐者之道。如《义疏》引江熙云:

沈居士亦云:

江、沈两人都认为,孔子之道和隐者之道在“道”的层面上并无区别,“天下有道,丘不与易也”一句,是孔子表明天下人各有其道,可并行不悖、各处其宜的自陈。故“丘不与易”不仅是孔子不以其道易隐者之道,也是隐者不以其道易孔子之道。皇侃的疏证却与之不同:

皇侃点明“我道皆不至与彼易之,是我道大彼道小故也”,由此,孔子和其他“天下有道者”就有了圣贤的高下之判。孔子不易其道,是因为圣人之道才是天下最根本的大道。这种“道”即是圣人拒绝“随世盛衰”、坚持拯溺衰世的政教理想。《义疏》在有限接纳隐者的情况下对经学教化立场的坚守,于此可见一斑。由此,我们便可以理解《论语》中孔子做出的一些难以为弟子理解的选择。如《阳货》篇“佛肸召”章,子路疑惑于孔子前言不入不善之国,后又欲应佛肸之召,前后不一之言应如何理解?皇侃疏云:

在皇侃看来,孔子前后之言乃基于圣人与贤人之别。贤人容易遭到外物侵袭,故不入不善之国;圣人则至坚至白,不为世俗染黑。《阳货》篇中,顽劣的为政者召孔子出世为政时,孔子都报以配合的态度。对圣人而言,施行教化是其应有之义,故即便身处不善之国,亦无碍于追求政教理想。《义疏》通过疏解孔子与隐者、为政者的对话,显现出应世的圣人在隐逸和仕进之间的选择,进一步形塑了志在政教的圣人形象。孔子“为教不一”的重心落在“教”上,不会因为世之盛衰影响自己对周道的坚持,所改换的仅是制作礼乐的“圣人”和躬行文教的“圣师”两种面向。“不择地而兴周道也”,是这两种面向背后更根本的立场。

皇侃塑造的仕进和隐逸之间的孔子形象,竟颇类似于孟子的理解:

余 论

《先进》篇“吾与点也”一章,可谓上述问题集大成的展示:

夫子为何“与点”是《论语》解释史上最重要的问题之一,朱子解释为:

按皇侃的理解,孔子激赏曾点在于“独识时变”,换言之,曾点不以仕进为心,原因在于当时道消世乱的政治现实。但夫子并不以仕进为不足取的小道,而是在衰世选择暂以师儒的姿态行迹于世间,保存在将来重新出仕为政的可能。

曾点之志的政教面向,暗藏在皇侃对“浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”的解释中。皇侃疏证“风乎舞雩”云:

对“舞雩”的解释本自《周礼·春官》:“司巫,掌群巫之政令,若国大旱,则帅巫而舞雩。”皇侃引礼解经,“风乎舞雩”不是简单的春游行为,而是内蕴着对周礼制度中司巫之职的模仿。

皇侃疏证“咏而归”云:

“咏”亦不是单纯的歌咏,而是“咏歌先王之道”,曾点之志的政教维度显露无疑。皇侃对“吾与点也”章的疏证,正塑造了志在政教而又知时通变的孔子形象。

皇侃对孔子圣人形象的塑造,以“颓周”的衰世书写为背景,以德位合一的圣王和周礼制度为底色,而“体无”“同物”等六朝玄学语词则如一把楔子,联结起“圣王”和“圣师”两种圣人面向。孔子不得为德位合一的圣王而制礼作乐,故以“隐圣同凡”之姿潜身于颓周衰世,以师儒之学传授先王之道,等待天时机运,以重新施行政教、恢复周礼。这既不同于今文经学主张的在衰世另立一王新法、施行革命的素王形象,亦不同于玄学塑造的隐逸山林、与鸟兽同群的方外圣人,而是以古文经学“述而不作”的圣人观为基础,融合玄学色彩,形成“为教不一”的圣人形象。《义疏》中的孔子以传授先王之道、五经六籍的方式教化弟子,始终保持着出仕为政的姿态。皇侃对孔子政教之志的坚守保存了汉人旧意,对孔子教化行迹和“体无”“同物”形象的塑造又启宋儒之先河, 在《论语》解释史上有承前启后的深刻意义,也隐约透露出六朝士人对时风和士人生活方式的自我体认。

作者简介

延伸阅读

编 辑|吴俊锋

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。