首发|李云翔:董仲舒的人性善恶之辨

编 者 按

本文刊于《古典学研究》2025年第1期(总第4期),注释从略,感兴趣的读者可查阅原刊。

一

董仲舒人性观的基本概念来自孔子著名的“文质彬彬,然后君子”(《论语·雍也》)的文质说。董仲舒将作为个体品质的“质”的概念延伸到礼制层面,明确提出“贵质”,其具体含义是,将“质”理解为心志,相比礼仪、文章而言,行礼者的心志更为重要。

志为质,物为文。……俱不能备而偏行之,宁有质而无文。(《春秋繁露·玉杯》)

1

纳币不书,此何以书?讥。何讥尔?讥丧娶也。娶在三年之外,则何讥乎丧娶?三年之内不图婚。……三年之恩疾矣,非虚加之也,以人心为皆有之。……娶者,大吉也,非常吉也。其为吉者,主于己。以为有人心焉者,则宜于此焉变矣。

鲁文公之父僖公离世后,按照礼制,文公当服丧三年(实二十五月),而他却在三年丧期之内行纳币(即纳征)之礼,为丧期结束后娶哀姜做准备。《公羊传》认为,丧期内即便是“图婚”而非实际婚娶,也属于“丧娶”性质。这一判定的依据是,人身处亲丧之时必定心存哀痛。作为“有人心”者,文公在丧期内遇见有人为他谋划婚事这一“大吉”之事,理应因心有哀痛而拒之,欣然接受纳币明显有违丧礼。依照“即心言性”的原则,公羊家的这一判词无异于认为,文公丧娶违背了人之所以为人的自然生性。这意味着对公羊家来说,礼制规范的正当性基于人心的自然情感。

礼之所重者在其志,志敬而节具,则君子予之知礼;志和而音雅,则君子予之知乐;志哀而居约,则君子予之知丧。故曰:非虚加之,重志之谓也。……是故孔子立新王之道,明其贵志以反和,见其好诚以灭伪。(《春秋繁露·玉杯》)

董仲舒跟随《公羊传》以“贱其无人心也”(同上)指责文公丧娶,实际延续了战国晚期的人性论之争。为进一步澄清这一承继关系,需要深入公羊学的“贵质”说所衍生的心志问题。

1

“国灭,君死之,正也”,“正也”者,正于天之为人性命也。天之为人性命,使行仁义而羞可耻,非若鸟兽然,苟为生、苟为利而已。(《春秋繁露·竹林》)

董仲舒并非认为人的自然之性好生恶死,需要“国灭,君死之”这样的法度来压制;毋宁说,人性的自然倾向是“冒大辱以生,其情无乐”,所以才有“国灭,君死之,正也”这一规范。齐顷公“冒大辱以生”,恰恰违背了人的自然之性,所以其行为是恶的。按照董仲舒的这一主张,人在政治处境中会产生某些自然的心意反应,并由此引出相应的道德行为,这就使人之自然性情有了道德意义。若一个人在这种情况下没有出现应有的自然心意反应,那么,这应归因于此人的道德失败——至于为何会有这种失败,容后再说。现在我们应该意识到,公羊学和董仲舒的人性论与其说是对人的自然属性的描述,不如说是对人的道德行为的期许。既然人性为善,那么“国灭,君死之,正也”这样的《春秋》之法,便不是苛刻的法度。由此可以看到,根据公羊学的“贵质”说及其衍生的心志论,无论在道德认知还是道德实践方面,人天生的心意倾向都扮演着重要角色,人的自然性情甚至会被视作引出道德行为的“善端”。由此不难理解,为何董仲舒的人性观看起来更靠近孟子而非荀子。

二

身之有性情也,若天之有阴阳也,言人之质而无其情,犹言天之阳而无其阴也。

天两有阴阳之施,身亦两有贪仁之性。

这无异于说,人之性同时存在善与恶(或仁与贪)两种自然属性:善性对应于人的阳气,也就是“性”;恶性对应于人的阴气,也就是“情”。性与情分别指代人性中善恶两面,后世学者称之为“性善情恶”说。然而,这一说法也为理解董仲舒的人性论带来了额外的困难,徐复观即指出:

董氏对性的基本认定,是善的而不是恶的。……与孟子性善之说,并无大差异。顺着董氏性善而情恶的理路,若认定性是内而情是外,则性善的前提可以保持不变。但他……说“情亦性也”。于是性与而情,是并列并存的关系……而不得不变动他的性善的前提,这是第一个夹杂。

1

换言之,董仲舒若无“性善情恶”说,其人性论可以被视作性善论。不仅如此,由于此说将性与情置于同一层次,实际上带来了内部矛盾,以至于董仲舒的人性论可被称之为“善恶二元论”。

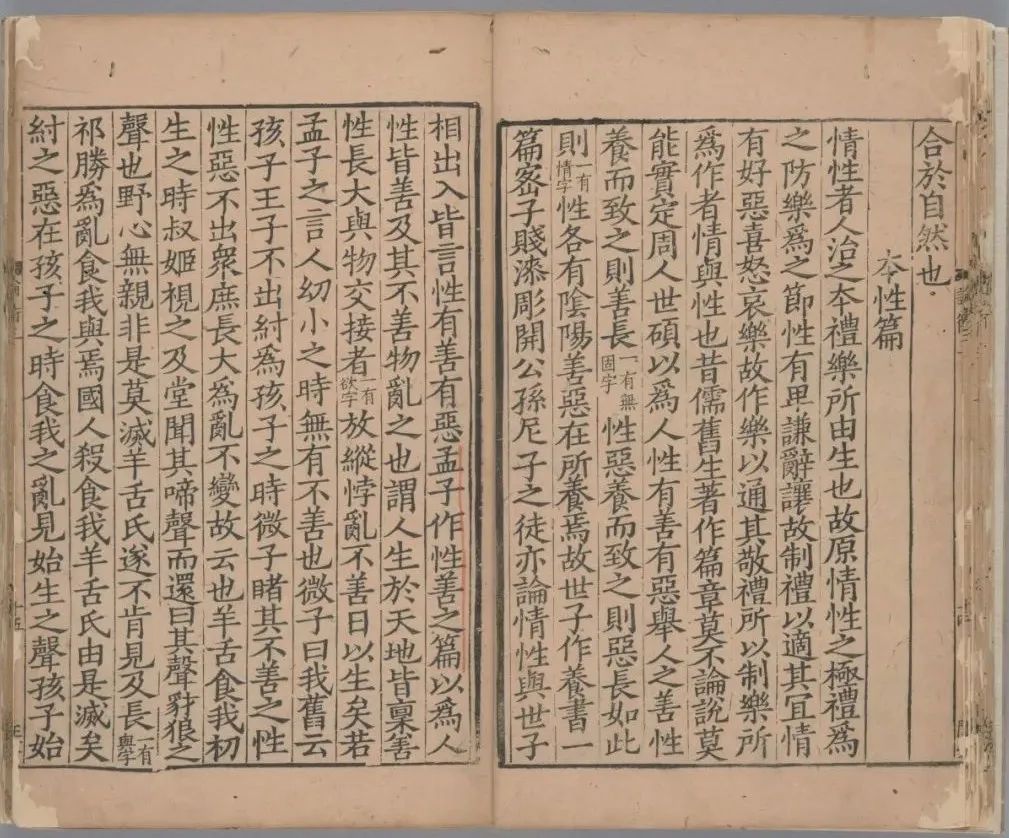

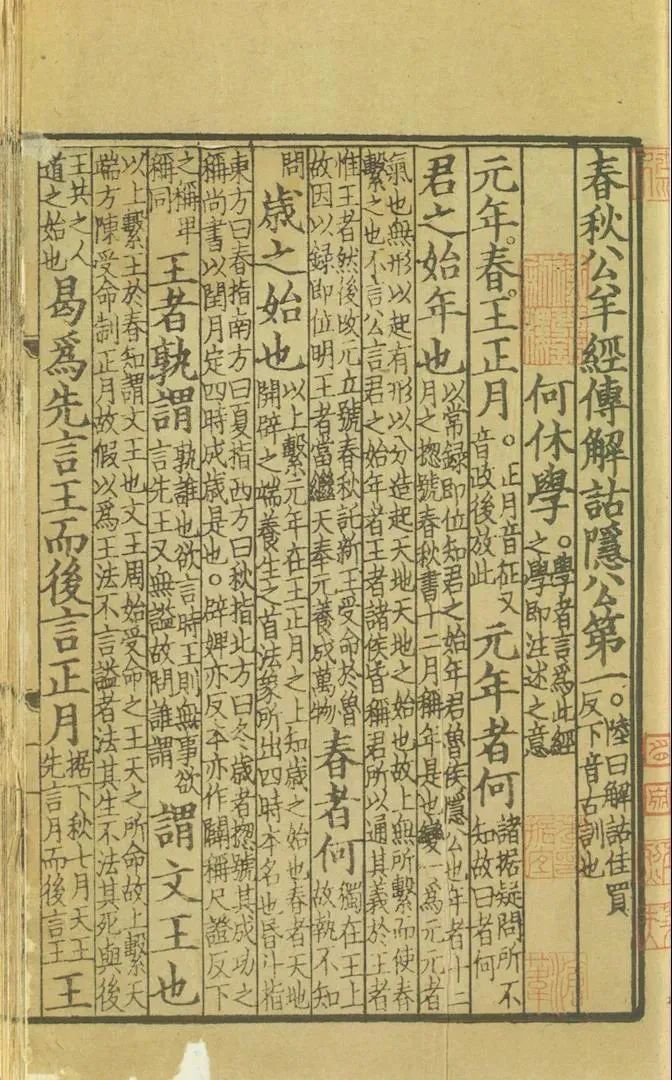

宋孝宗时期浙江刊本

问题在于,这种“性有善有恶”说不应被视为“善恶二元论”,因为那样的话,人性中的善恶属性就得处在同一层级。细察董仲舒的具体论述,可以看到情况并非如此。《春秋繁露》中有近似于“性善”论的说法,而孟子思想的影响显而易见:

1

“心不得义不能乐”的说法无疑承认了人心具有天然的向善倾向,这与《孟子·告子上》中的大体、小体之辨十分相似。

由于人的心与身之欲并不同一,人在现实中可能同时出现两种相对立的心意倾向,这也是“人之诚,有贪有仁”的来由。然而,“体莫贵于心”,这意味着心的欲望具有优先性,或者说在道德方面具有更强的导向力。基于这一立场,董仲舒将人心好义原则运用于决狱,甚至上升为人之天命:

《春秋》之序辞也,置王于春、正之间,非曰上奉天施而下正人,然后可以为王也云尔?

今善善恶恶,好荣憎辱,非人能自生,此天施之在人者也。君子以天施之在人者听之,则丑父弗忠也。(《春秋繁露·竹林》)

相比“性善”而言,实际上《春秋繁露》中明确见得性恶说模样的内容不多,除《深察名号》言“仁、贪之气,两在于身”外,较为典型的例子见于《玉杯》:

人受命于天,有善善恶恶之性,可养而不可改,可豫而不可去,若形体之可肥臞,而不可得革也。

案《春秋》而适往事,穷其端而视其故,得志之君子、有喜之人,不可不慎也。齐顷公亲齐桓公之孙,国固广大而地势便利矣,又得霸主之余尊,而志加于诸侯。以此之故,难使会同,而易使骄奢。(《春秋繁露·竹林》)

《春秋》之听狱也,必本其事而原其志,志邪者不待成,首恶者罪特重,本直者其论轻。(《春秋繁露·精华》)

大富则骄,大贫则忧,忧则为盗,骄则为暴,此众人之情也。圣者则于众人之情,见乱之所从生,故其制人道而差上下也。(《春秋繁露·度制》)

前文提到,董仲舒的“性善情恶”说更接近孟子的大体、小体之辨。孟子并不否认人性中有趋利的自然倾向,但并没有将此视作人性的本质定义之一。因为,人禽之辨是孟子看待人性问题的基点(《孟子·离娄下》):人与禽兽的“几希”之差,才是把握人性的关键。然而,董仲舒看待人性,并不以人与禽兽的“几希”之差为出发点。按“离质如毛,则非性已”(《深察名号》)的限定,董仲舒显然将心、身的天然倾向同时包涵在性的定义之内,并在此基础上分出“仁、贪之性”两个侧面,尽管这不意味着两者没有层次之分——《天道施》一篇足以证明这一点。

目视正色,耳听正声,口食正味,身行正道,非夺之情也,所以安其情也。变谓之情,虽持异物,性亦然者,故曰内也;变变之变,谓之外,故虽以情,然不为性说。故曰:外物之动性,若神之不守也。积习渐靡,物之微者也。其入人不知,习忘乃为,常然若性,不可不察也。

《度制》将人的自然性情视作防遏对象,《天道施》却认为,礼法的目的是“安其情也”。不过,董仲舒并未全然否定《度制》的思路,而是在此基础上区分了人的正性与积习:“变谓之情,虽持异物,性亦然者,故曰内也。”依照《春秋繁露》对“情”字的惯常用法,并结合上下文,董仲舒的说法应当理解为:人经受外物的刺激表现出的自然的变化,称之为人的情性。人的情性是天生的、内在的,无论圣人还是凡愚,都会有这种反应,故又可称之为正性(“性”)。另一方面,董仲舒认为:“变变之变,谓之外,故虽以情,然不为性说。”也就是说,人性自然的倾向可能会因受到影响而发生改变,这时人再接受外物的刺激表现出的变,被称作“变变”。这种“变变之变”,虽然依旧能够导致真实的心理意向,但严格来讲已经“不为性说”,而属于积习。

《度制》中所言的人情,实际上是因“大富”“大贫”所带来的“骄”“忧”影响而导致的人情之变,即所谓的“不为性说”之“变变”。与《度制》篇相比,董仲舒对礼法与情性之关系的看法,应当以《天道施》为准。这意味着,人之恶的根源在于外物而不在情性,人性的自然流露依旧正当,现实中的恶行应归因于摇动情性的外物:“利者盗之本也,妄者乱之始也。”(《春秋繁露·天道施》)由于身体的欲望倾向于利,故外物存在动性的可能,然而“体莫贵于心”,作为整体的人性依旧更倾向于仁义,除非本性被积习靡染,不再存其本然面貌:

1

由此可以解释,齐顷公为何会违背本性的自然倾向,选择“冒大辱以生”。这也足以证明,将董仲舒的“性善情恶”说视作“善恶二元论”并不成立。

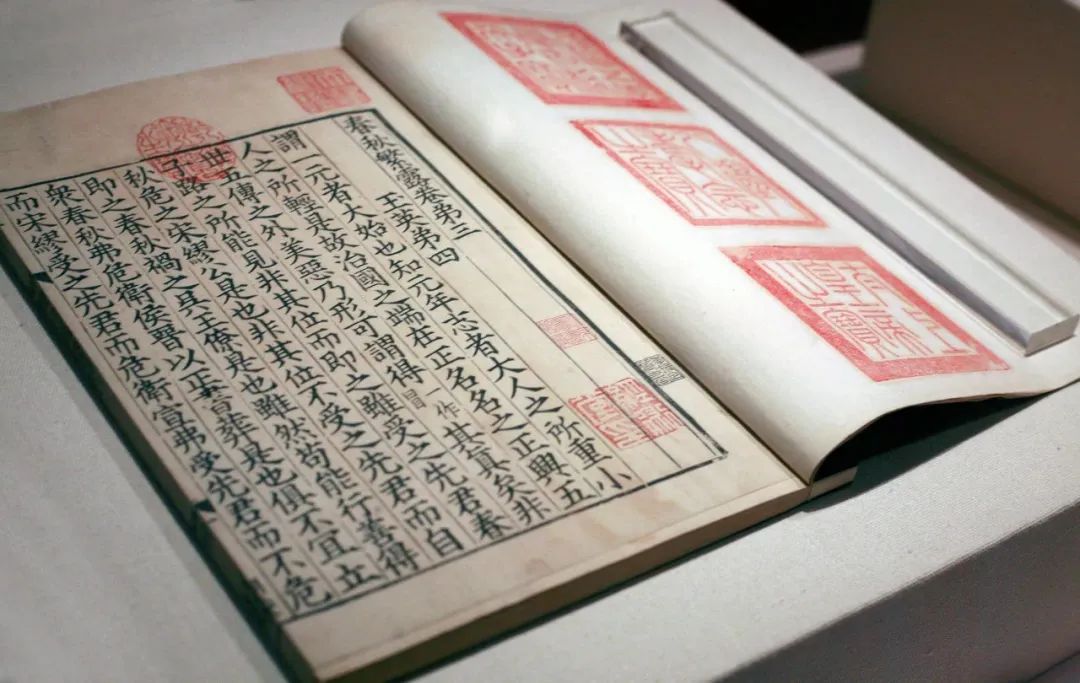

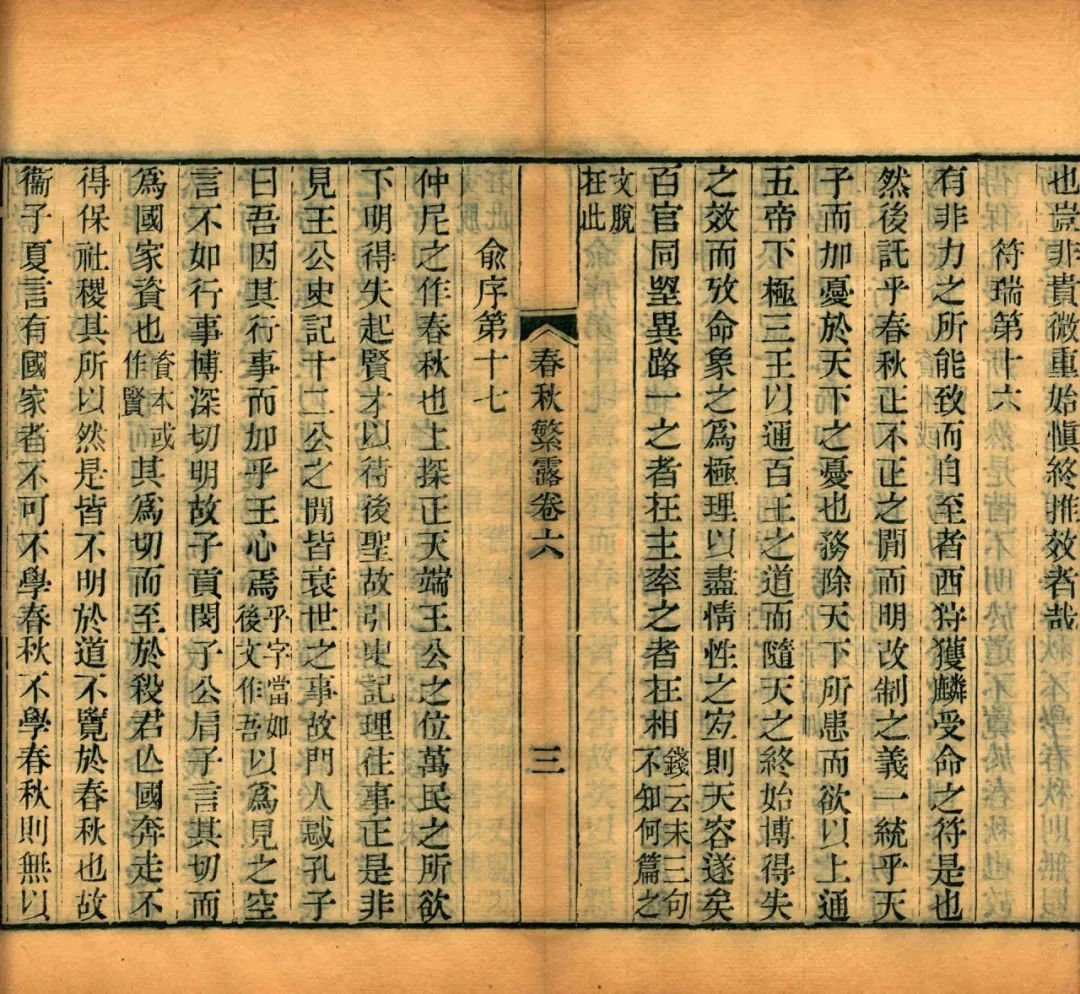

宋淳熙抚州公使库刻绍熙四年重修本

三

口之于味也,有同耆焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。至于心,独无所同然乎?心之所同然者何也?谓理也、义也。(《孟子·告子上》)

1

孟子以人的生理机能为例比喻人的本心所喜好之物相同——人心所同好之物即是理义,似乎理义并非外在之物,而是由人的本心所决定的。理义之所以具备普遍性,乃因为人的本心具备普遍性——新儒学大师牟宗三如此推论:

口心之“同然之”之同然之普遍性,即此心觉本身之同能作此肯定之肯定活动之普遍性,亦是严格的普遍性。此种心觉当然是超越的义理之心——纯理性的心;而其所肯定的理义亦不由外至,而是由内出,即此超越的义理之心之所自发者。

1

根据这一思路,本心是绝对完美的,正确的心志即等同于正确的行为。董仲舒未必会认同这一点,他虽然认为“天之为人性命,使行仁义而羞可耻”(《春秋繁露·竹林》),但这一表述与孟子的“由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下》)明显不同——如韦政通看到的那样,按董仲舒的说法,“因‘行仁义’,仁义在心体之外了”。

1

依《春秋》义例,君主被弑,臣不讨贼,则不书葬,因为替君主讨贼是臣子的义务;臣子不讨贼,意味着君主没有这些臣子,自然也没有人为他送葬。然而,此处弑鲁桓公之贼尚未讨,《春秋》为何书桓公之葬?按《公羊传》的解释,这体现了孔子“缘人情,赦小过”的原则,赦免了诸臣不讨贼之罪。

时齐强鲁弱,不可立得报,故君子量力,且假使书葬。于可复雠而不复,乃责之。

何休区分“可复雠”与“不可立得报”,承认鲁国无法立刻复桓公之仇情有可原,与其后鲁庄公与齐侯同狩这种于情理不可通的罪过不是一回事,因此能够得到赦免。由此可以看到,鲁国诸臣的人情成了暂时“不复仇”的正当依据。公羊学主张原心定罪,“本直者其论轻”,罪人本心若并无恶志,罪过就可赦免。但“赦罪”不等于宣告“无罪”:鲁国臣子不讨贼出于人情之难,得到孔子赦免,不等于“《春秋》之义,臣不讨贼,非臣也”(《春秋繁露·王道》)之法不再有效。换言之,行为人的心志是正当的,不代表行为本身也是正当的。

贼未讨,何以书葬?不成于弑也。曷为不成于弑?止进药而药杀也。止进药而药杀,则曷为加弑焉尔?讥子道之不尽也。其讥子道之不尽奈何?……止进药而药杀,是以君子加弑焉尔。曰“许世子止弑其君买”,是君子之听止也;“葬许悼公”,是君子之赦止也。赦止者,免止之罪辞也。

凡百乱之源,皆出嫌疑纤微,以渐寝稍长至于大。(《春秋繁露·度制》)

楚庄王杀陈夏征舒,《春秋》贬其文,不予专讨也。灵王杀齐庆封,而直称楚子,何也?曰:庄王之行贤,而征舒之罪重。以贤君讨重罪,其于人心善。若不贬,孰知其非正经?《春秋》常于其嫌得者,见其不得也。(《春秋繁露·楚庄王》)

楚庄王是贤君,夏征舒是弑君之贼,众人很容易认定楚庄王杀夏征舒属于“贤君讨重罪”之举,却忽略楚庄王违背“诸侯之义不得专讨”(《公羊传》宣公十一年)的法度,从而助长诸侯跋扈犯上的气焰。楚庄王之举表明“人心之所善”不一定代表天道之正,属于“嫌疑之事”。正因为如此,孔子才在《春秋》中彰显各种极端的善恶现象,以示各种“众人之所善”的认知局限——对此,董仲舒有深切的体会:

《春秋》之道,视人所惑,为立说以大明之。……使人湛思而自省悟以反道,曰:吁!君臣之大义,父子之道,乃至乎此。(《春秋繁露·玉杯》)

董仲舒认识到,人心虽然爱好仁义,面对礼义法度时也能表现出相应的倾向性,但它本身不能被直接等同于礼义。人之生性虽自然向善,但它不等于正确的行为,只有教化才能使善的心志的倾向性转化为与“善”实际相符。这也是董仲舒在《实性》中提出“禾米之喻”(“性如禾,禾虽出米,而禾未可谓米也”)并严格区分“善质”与“善”的用意。董仲舒所理解的“善志”,不仅意味着人心天生有向善的倾向性(天质之朴),同样重要的是,它还包含后天靠王教之化而形成的道德认知。正是在这一意义上,董仲舒视王教为“继天而进”。

乐者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗,故先王导之以礼乐而民和睦。(《荀子·乐论》)

“移风易俗”不可避免要移除夷狄或诸夏已有的道德习规,倘若王者不具备绝对的权威,“移风易俗”就断无可能。因此,王者必须具有圣人身位:“正朝夕者视北辰,正嫌疑者视圣人。”(《春秋繁露·深察名号》)唯有圣人能将世人从衰乱世引向太平世,使天下“杀君亡国”者转变成“士君子”。因此,

[《春秋》]始言大恶杀君亡国,终言赦小过,是亦始于麤粗,终于精微,教化流行,德泽大洽,天下之人,人有士君子之行而少过矣。(《春秋繁露·俞序》)

结

语

《公羊传》中的“赦过”说启发董仲舒认识到,人性之善与天道并不同一,人的质朴之性仅仅是作为善之前提的“善端”,而人的“善志”既基于“天质之朴”,又有赖于“王教之化”。董仲舒为何会既力诋孟子的性善说,又与后者有相近之处,其关键在于人之性即便天生有“善端”,毕竟不等于“善志”。

《公羊传》还启发董仲舒将人性善恶之辨论纳入《春秋》决狱的视域,在“嫌疑之事”的背景下考察人性的善恶之举,从心性与行为之间的复杂联系出发,充分理解人性自然的不完善,从而避免了抽象谈论人性善恶的弊端。徐复观所谓的“夹杂”说,仅仅表明他仍然囿于抽象的人性论之辨。总体来看,董仲舒的人性观更靠近荀子,因此,《春秋繁露》虽与孟子的性善说多有相近之处,这与他力诋后者并不抵牾。

作者简介

延伸阅读

● 新刊首发|雷天籁:董仲舒的历史观——评黄铭《推何演董:董仲舒〈春秋〉学研究》

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。