新刊首发|柯小刚:《庄子·应帝王》义疏

编 者 按

“应帝王”题名之义,很可能在开篇头两个寓言中就已经有所暗示。第一个寓言开头曰,“啮缺问于王倪,四问而四不知”,但蒲衣子恰以之而告啮缺曰:“而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。”可见,王倪之“不知”是知识意义上的无知,但恰因此而是“泰氏”之知,即知道之知。知道之知如“泰氏其卧徐徐,其觉于于,一以己为马,一以己为牛,其知情信”(《庄子·应帝王》), 因而是一种“应”,是无思无为而感通天下之故(《周易·系辞上》)的应机之知、感物之知、得物之实情而能通达大道之信的知。知道之知应机感物,“有情有信”(《庄子·大宗师》),不害物之整全,不以物为对象,故在知识层面表现为无知,但恰以此无知而保全其为一种“应”的能力。“应帝王”之“应”,已揭橥于开篇矣。

《应帝王》开篇寓言“啮缺问于王倪,四问而四不知”,具体问的什么,这里一付阙如。但在《齐物论》里,却早已出现过一次啮缺四问王倪而王倪四不知。那四个问题分别是:“子知物之所同是乎?”“子知子之所不知邪?”“然则物无知邪?”“子不知利害,则至人固不知利害乎?”这四个问题都是人我之间、物我之间的问题,也就是关于“倪”或“之间”的问题。所谓“齐物论”之所以齐的关键,就在“倪”,即就在啮缺四问王倪之后,长梧子对瞿鹊子说的“和之以天倪”。

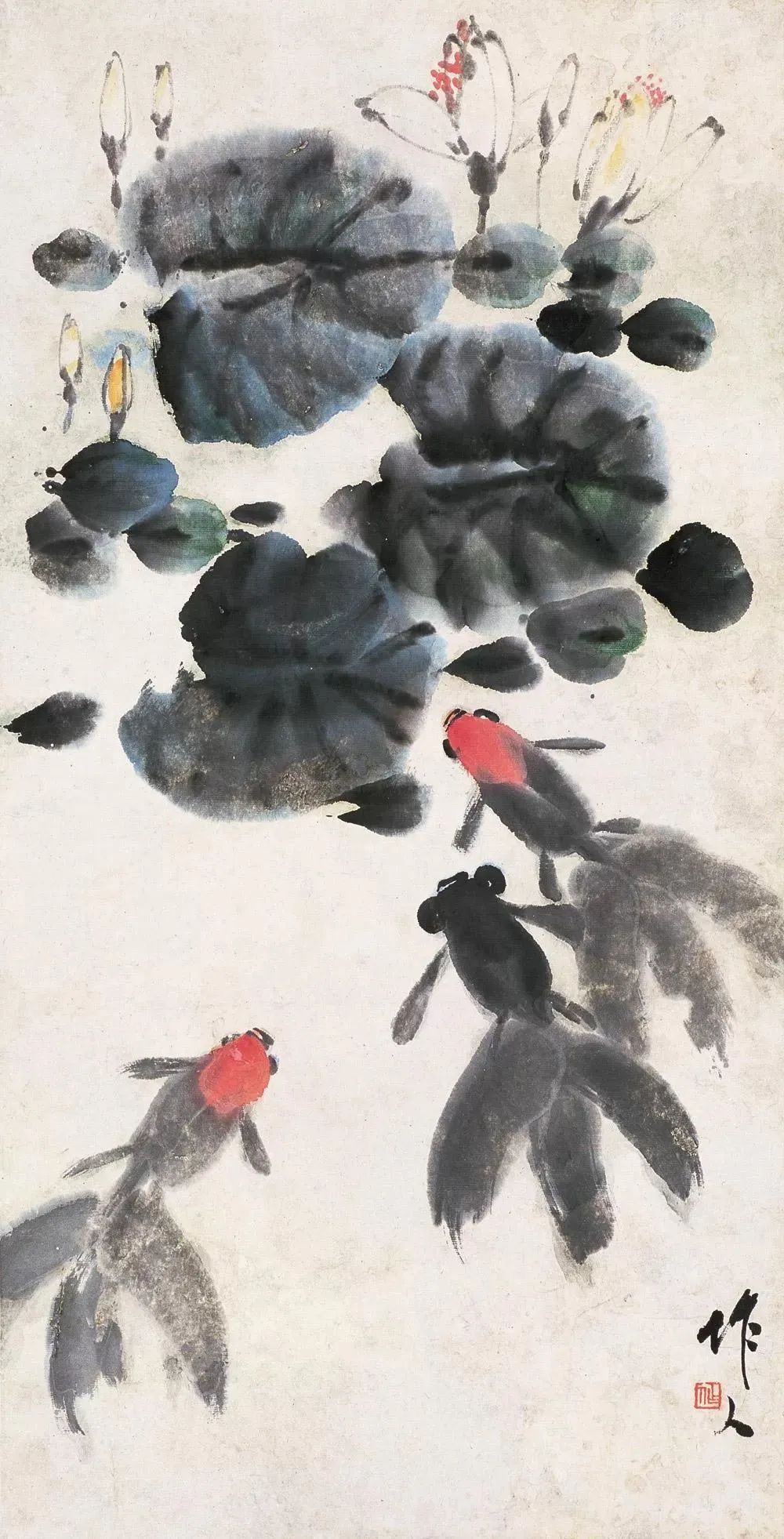

所以,船山这里所谓“无相与”并非了不相干,而是“相与于无相与”或“鱼相忘乎江湖,人相忘乎道术”(《庄子·大宗师》)。在《大宗师》中,子桑户、孟子反、子琴张三人毕竟相与为友,只不过他们的相与方式是无相与。鱼“相忘于江湖”,不必“相濡以沫”,是因为水在它们之间无所不在——如此无所不在,以至于无人注意到也无从注意到其存在。这里相忘的只是对象化的他者和对象化的人我关系,而不是唯我无他,更不是取消人我之间。鱼与鱼之间,有水存焉,故相忘于同游;人与人之间,有道存焉,故“相与于无相与”。

如果以“天倪”或“王倪”的命名之义来言说,“鱼相忘乎江湖”可谓“鱼倪”。此义最形象的表述莫过于汉乐府诗《江南》中的诗句:

东西南北生乎莲叶之间,空间生乎浮游之时间,正如“南海之帝为倏,北海之帝为忽”皆以时间为名而生出南北方位。“倏与忽时相与遇于浑沌之地,浑沌待之甚善”,正如“鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北”而犹在“莲叶间”。至于“日凿一窍,七日而浑沌死”,则南为南矣,北为北矣,各自为方而不通,方伯僭王而不应乎中,于是乎“之间”不存而鱼困,“道术将为天下裂”(《庄子·天下》)而人穷矣。

▲ 《金鱼戏莲》,吴作人 绘

在“之间的浮游”中应机而生的空间中,东西南北并不是两对相反的固定方位,而是在“鱼戏莲叶间”的浮游中“和之以天倪”的“鲵桓之审为渊”或“中央之帝为浑沌”,本无固定方所畛域,而是随游随应、随应随生、随生随化的东西南北。如此,则方所畛域之分泯然消融,无南北,无东西,游而已矣。虽然,东则东之,西则西之,南则南之,北则北之,莫不随方应感,随游定位,无往不在田田莲叶之间而已。于是,大至南北海之间,小至荷叶之间,皆“之间”之应也,天倪之和也。天之为倪,和以齐物;鱼之为鲵,盘桓以为渊;王之为倪,四问四不知以应帝王,皆“中央之帝为浑沌”之象也。相比之下,“啮缺”则正是倏忽凿窍之象矣。

与“日中始”相反,夏之建寅、商之建丑,尤其周之建子,其实可谓“夜中始”。子时长夜未央,而一阳来复,端倪已生,“以恬养知”(《庄子·缮性》),阳虽未显而可自生矣,知虽未明而得养矣。相比之下,“日中始”虽貌似强大、掌控一切而实如姤卦之阳消阴长、外强中干而已;“夜中始”则自见端倪、养其端倪,阳虽微弱而能自生,“苟得其养,无物不长”(《孟子·告子上》),必将自生自强而至于至大至刚、充塞于天地之间而已矣。养心之倪,乃见王道之倪。庄学无异于孟子,一出于六经之本,可知矣。

一阳来复之子夜或冬至,正如“以恬养知”之“恬”、“四问而四不知”之“不知”、“壶子”之“壶”,都是“中央之帝为浑沌”的不同取象。狂接舆评日中始“其于治天下也,犹涉海凿河而使蚊负山也”,亦与《应帝王》结尾的浑沌凿窍寓言相通。水不可凿,正如浑沌不可凿。浑沌不必凿而内自通达、窍无不在,正如水不必凿而无往不流、无处不通。倏忽所见之窍,只是日光所照之局部小孔,而不是天地之间浑然夜色中的阳气来复,也不是静水流深中不必凿窍而无不通达的无窍之窍。水不必凿窍也不能凿窍,故其面目浑然一体,正是中央浑沌之帝取象的本原。

“鸟高飞以避矰弋之害,鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患”,亦此象也。鸟巢,倏忽之窍也,能安居蔽体而适足以招矰弋之害;高飞非无窍也,乃入乎天空之大窍也。“鼷鼠深穴乎神丘之下”,亦凿窍而居也,而能“避熏凿之患”者,以其深凿而融入大地自身的“大块噫气”(《齐物论》),而视人类之穿凿为无物矣。

“肩吾见狂接舆”之后,是第三个寓言:“天根游于殷阳,至蓼水之上”而遇无名人,向无名人请教天下之治的问题。“天根”命名之义,船山云,“据天以为根,故曰鄙”。根宜深藏默识,而问为天下者,犹浑沌凿窍、恬不养知而欲知也。至于“殷阳”,则盛阳也,《说文》云“作乐之盛称殷”;“蓼水”则寥寞无为之乡也。自盛阳之地,至于寥寞之乡,乃遇无名人。

但“无名人”者,何谓也?人无不有名,家无不有姓,国无不有号,而天下永远无名。“周天下”不过以周受天命而照看天下,非以天下为周也。周为诸侯时,周为国号;周有天下时,周仍然不过是国之号。商周革命,革的是天命,不是国命。无论天命在商还是在周,皆不改商自为商、周自为周,区别只在于照看天下之命托乎商国还是托乎周国。天命在商,则商国有天下之任;天命在周,则周国有天下之任。而无论商有天下还是周有天下,天下本身永远保持为无名。

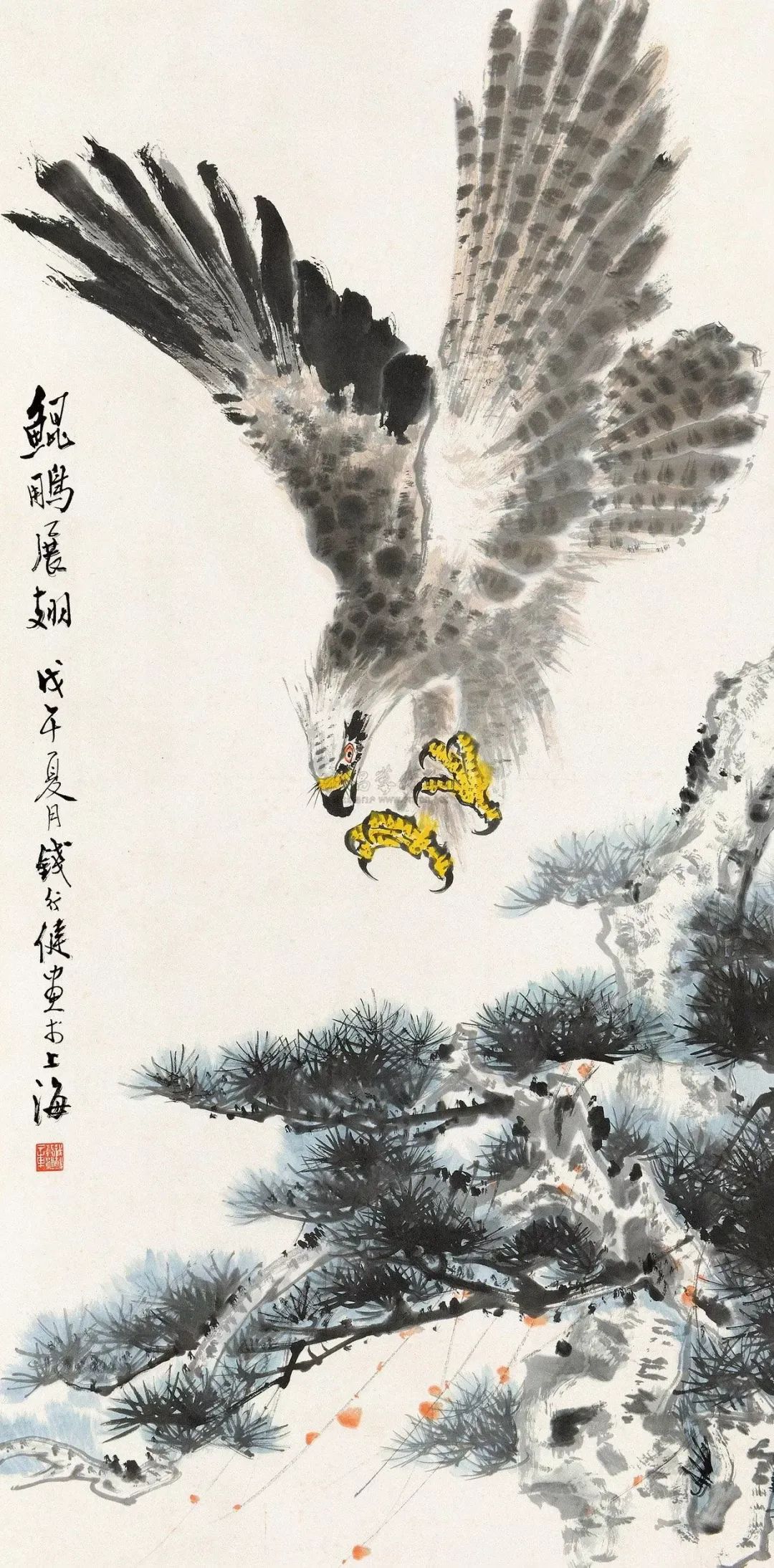

▲ 《鲲鹏展翅》,钱行健 绘,1978年

无名人之所为,无不在无名之域。无名人之“方将与造物者为人”,意谓回到为人之初尚且无名之时。“方将”只是一时而已,而此一时可能已过一生。至于其“厌则又乘夫莽眇之鸟,以出六极之外”,则是一生倏忽而过,无异于一时厌足则离,复归身后的无名。“而游乎无何有之乡,以处圹埌之野”者,无名之乡、无名之野也。“游心于淡,合气于漠”者,游心于无名之乡,淡而无厌,散而能合也。“合气”如浑沌之未凿、壶子之“未始出吾宗”也,而“漠”则散淡无极、气化无朕,如浑沌之无窍而无所不通、壶子之无相而无所不示也。“顺物自然而无容私焉”,即无容私名之标识自身、居有自性也。无名人,即无私人也,天下之人也,“大道之行,天下为公”(《礼记·礼运》)者也。

《应帝王》第四个寓言是“阳子居见老聃”而问明王之义。“阳子居”命名之意,欲居于阳明而去阴暗之谓也。故阳子居之“明王”,欲以光明照耀世界、以知识统治万物之王也。老聃所谓“明王”则不然。老聃之明王“立乎不测”,即立乎阴阳之间者也。《系辞上》云,“阴阳不测之谓神”。不测是阴阳生物之不测。生物之所以不测,是因为阴阳之生物只是氤氲化醇,使物自生而已,并不是算计和控制的结果。

物生乎阴阳之间、氤氲之际、有无之倪,故能形而上则道之、形而下则器之(“道”“器”皆为动词),上下之间并无芥蒂,有无之际略无隔阂,故能“化而裁之谓之变,推而行之谓之通,举而错之天下之民谓之事业”(《系辞上》)。凡此上下道器、化裁变通,皆明王之“立乎不测”也,故“明王之治,功盖天下而似不自己,化贷万物而民弗恃。有莫举名,使物自喜”。明王之所为不过无为之为,明王之治乃不治之治,明王之明不过使物自明其明,明王之功在使物自得其得。

明王之明,正是《齐物论》“莫若以明”之明。“以明”即各因其明而明之,而非以我之见而明之。以我明之,是以我观物;以明明之,则是以物观物。以我观物,必“劳形怵心”而物不胜察,愈照之而物愈昧,愈知之而物愈隐,愈治之而物愈乱;以物观物,则物自喜而自得,不齐而自齐,不劳“向疾强梁”而自治,不劳“物彻疏明”而自明,不劳“学道不倦”而自显矣。故明王之明,在使物自生自明;明王之所以王,在使物自得自喜。所以,明王也是一个无名人,“有莫举名”,“民无得而称焉”(《论语·泰伯》)。

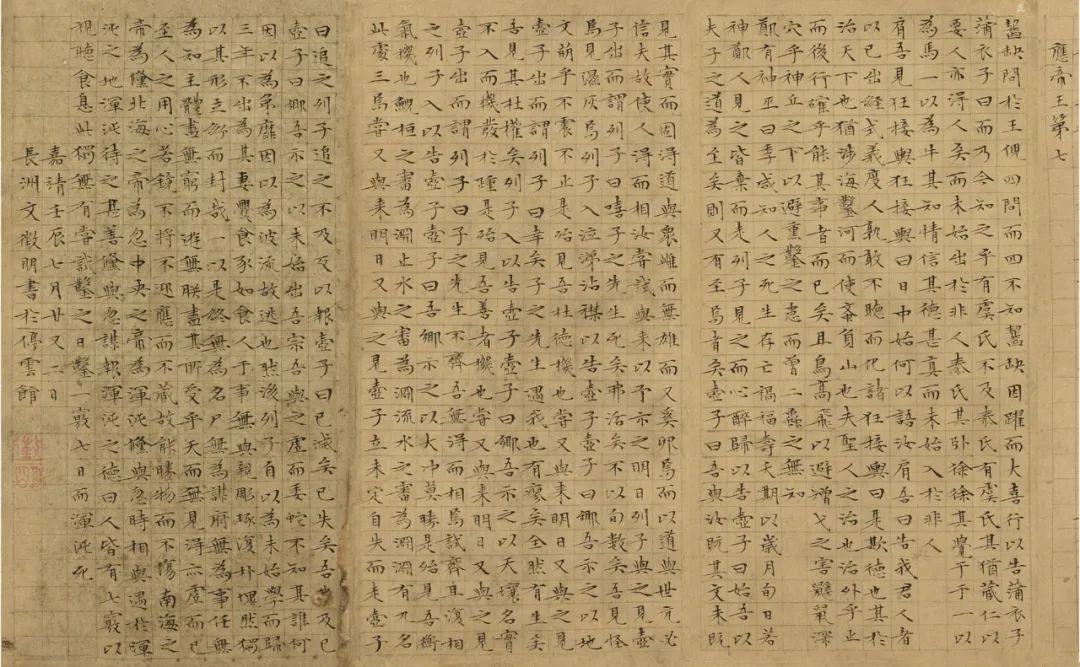

(明) 沈周 绘,台北故宫博物院 藏

一如《齐物论》中的梦蝶之梦,《应帝王》中的中央浑沌之帝、壶子、王倪等形象也都是能应无穷的“环中”、能运万物的“道枢”之象。明王之明如果是“以明”之明,即各因物之自明而明之之明,则明王亦如中央浑沌之帝,亦是“道枢”“环中”之象矣。由是,则明王“功盖天下而似不自己”即“环中”虚己以应无穷也,“化贷万物而民弗恃”即“道枢”天下而解耦人我矣。如此,则“应帝王”之“应”正是“环中”应物之应,“帝王”则是“环中”虚己之中央。

从“地文”开始,这表明壶子的文化渊源很可能是殷商《归藏》传统,以坤为首。实际上,《周易》乾卦“初九潜龙勿用”也可能是《归藏》首坤的遗迹。总之,壶子从“杜德机”的“地文”开始,是深入到商周两代之《易》的共同源头,以达成自我生命的终极回归。不过,这个生机之杜绝并非死寂,而是不可执定的寂静,即“不正”之“不震”。林鬳斋(1193—?)以为壶子“萌乎不震不正”之“不正”意为“不可指定言”,“此‘不正’字便与孟子‘必有事焉而勿正’同”,是很有启发的比较。养气与尽心工夫须时时用功,无须臾之懈怠,但同时又不宜执定为对象化客体而对之刻意用力,不宜专门化和主题化,正如壶子之“不正”亦使季咸无法执之为算计的对象。

“天壤”之为“善者机”,正如《系辞上》所谓“继之者善也”之“善”,说的是“一阴一阳”之间须臾不息的天道运化。《易》曰“天行健,君子以自强不息”,正谓此也。“自强”并非与人竞争的“强者之强”,而是象文王那样“纯亦不已”的自强之强。 “天壤”之动,亦不过天机自发而已,无一毫与人争竞之强,无一点发乎胸臆之私。所以,“天壤”之动恰恰是“机发于踵”,源出于紧贴大地的脚踵。由此可见,“天壤”发机之动与“地文”未发之静,原本只是一个即动即静、生天生地的道,而这正是壶子示相的第三层“鲵桓之审为渊”所要道说的事情。

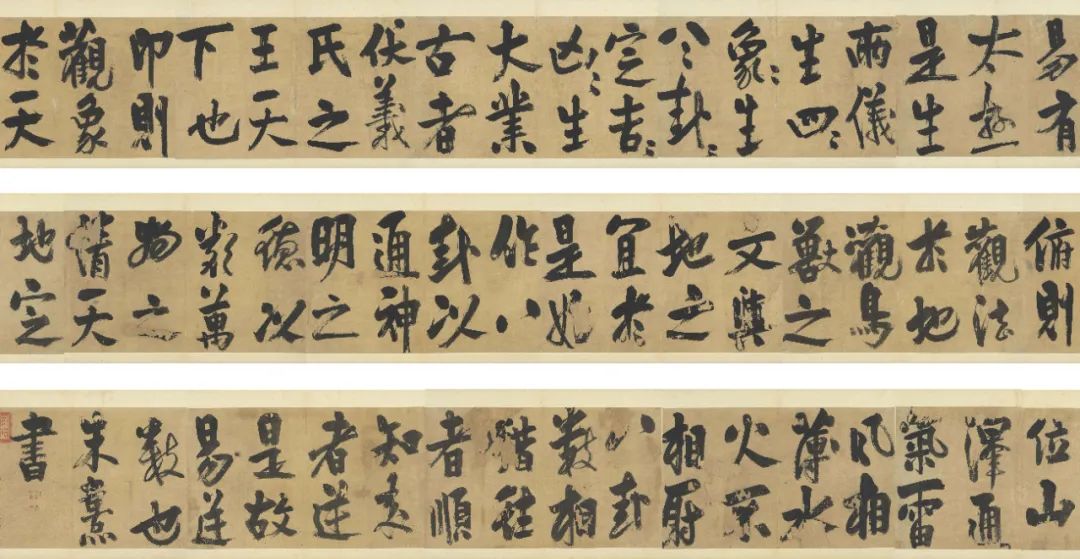

朱熹 书,台北故宫博物院 藏

“鲵桓”即大鱼盘桓、首尾相接之象。首尾相接,即首尾之别消融于前后相续之际、终始端倪之中。倪元璐(1594—1644)曾以此象解乾卦之“用九见群龙无首”:

通常意见认为“群龙无首”是乾之退隐,但倪元璐恰恰从中见到乾之所以自强不息的本原。《庄子·应帝王》的鲵桓之渊和中央浑沌之帝,皆有此象。“自强”之“自”见乎盘桓和浑沌的自转,“不息”见乎其自转之终始相续、圆转无穷。

“名尸”之“尸”、“谋府”之“府”、“事任”之“任”、“知主”之“主”,皆《齐物论》南郭子綦“今者吾丧我”之“我”。丧我之后,自有吾存,是则“体尽无穷,而游无朕”者也。在这里,体是游之体,游是体之游,体本无名,游本无主,本体和行动浑然一体,不可区分。如此,乃“尽其所受乎天而无见得”。

“所受乎天”者,性也,体也,尽之则“无见得”也。“无见得”者,“万物皆备于我,反身而诚”(《孟子·尽心上》),则见物无非我,见得不以为得也。开篇“啮缺问于王倪”寓言中的泰氏“未始入于非人”亦此意也。以物为非人,则物非物,不过是人之对象而已。以我对物,物乃非人而为人之对象而已。“今者吾丧我”而齐物,然后可以为“泰氏”而泰然任物,“未始入于非人”,“尽其所受乎天而无见得”矣。

列子入壶,而中央浑沌之帝出壶。列子辞师,而倏忽欲为浑沌之师。浑沌即壶象,凿窍即给浑沌打开出口,而倏忽凿窍行动的本质其实就是欲为浑沌之师。本来浑沌只是宗,无意为师,此时物皆浑然相应,如鱼之“相忘于江湖”。此时,“倏与忽时相与遇于浑沌之地”,无心之遇而已;“浑沌待之甚善”,无意之善而已。等到倏忽欲为浑沌之师,为之凿窍,教之聪明,然后师出而宗死矣。“大宗师”所谓宗与师之张力,至此见矣;“大宗师”之何所大,“应帝王”之何以应,亦至此见矣。“倏与忽谋报浑沌之德”,谋也,非遇也;“人皆有七窍,以视听食息”,视听也,非心感也。心自有窍,浑沌自能应。浑沌“待之甚善”,非不能待客也,非不能应物也,而倏忽不知其窍,不感其应,乃欲为之凿窍,于是“七日而浑沌死”矣。

为什么《逍遥游》开篇的南冥北冥之分,亦如《应帝王》结尾寓言的南海之帝、北海之帝的区别,都是已然陈列于斯的分裂?因为世界之发生,已然如此;人之所见,已然如此。庄子寓言的写作,首先面临的就是这个已然如此的世界。只不过,庄子寓言的写作不是为了确证这个已然,而是为了追溯其所以然,因为已然这般的世界充满问题,而所以然的追溯则蕴含着索解问题的可能。

所以,当我们把《应帝王》最后的浑沌之死和《逍遥游》开篇的鲲鹏寓言放到一起,立刻就会发现,内七篇那个声势浩大的开头并不是出于戏剧性效果的营造,而是来自内七篇结尾的沉重而巨大的问题意识。浑沌之死有多么沉重,鲲鹏之化就有多么磅礴。浑沌之死有多么绝望,鲲鹏之化就有多么生气勃勃。鲲是昆仑的一半,亦即浑沌整全的缺失状态,因为昆仑即混沌、浑沦、浑沌、囫囵,不过是同一连绵词的不同写法。鲲化为鹏,即缺失朝向整全而复归浑沦的努力,因为鹏有双翼,象朋比而两全之意。至于鹏之飞举图南,则是重新连接南北、重生浑沌的努力。此意亦可见诸“天池”所在之方的吊诡。通常人们只以天池为南冥,但实际上,天池之位并不固在南方。“南冥者,天池也”只是在鲲鹏寓言的第一重讲述之结尾,但在鲲鹏寓言的第三重讲述开头却说:“穷发之北有冥海者,天池也。”可见鹏飞之所向,并非南北之一方,或者说图南并非为了一方之南,而是为了天池之远、天池之圆。

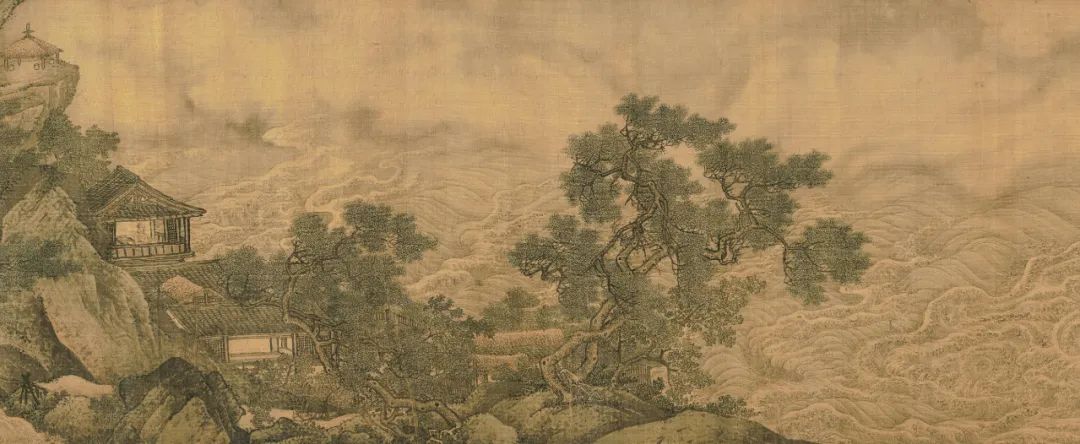

(明)周臣 绘,美国纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆 藏

天池如浑沌,实涵南北,正如倏忽相遇于中央,而浑沌“待之甚善”。浑沌之善,合南北之善也;鹏飞之南,浑天之南也。鲲鹏寓言的三次重述,皆未言及鹏之飞抵,仿佛大鹏永远浮游于天地之际、南北之间,未曾止息。唯一谈及鹏飞中途之所见,只在第二次讲述的中间,也就是全部三次讲述的中间位置谈及:“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。”这也许正是中央浑沌之帝的显象,即南北之间的大地生息,亦即天下之为天下的显象——无论就其字面含义的高天之下,还是就其政教含义的王道天下,莫不生动显象于斯矣。

于是回到《应帝王》开篇的王倪之“四问而四不知”。就在黄帝遗珠寓言之后,《天地》篇紧接着就谈到尧师四子的许由、啮缺、王倪、被衣。这四子也许就是《齐物论》中尧见四子于藐姑射之山的四子,以及《应帝王》开篇的啮缺、王倪、蒲衣子。

黄帝寻珠也先后找了四个人:知、离朱、喫诟、象罔,前三者之“索”都失败了,唯象罔“得”之。“索”是索求,是以对象化的搜索监察来实施驱迫性的搜捕索求。“得”则从“彳”,本义“行有所得也”(《说文解字》),故庄子言道曰得,如“堪坏得之,以袭昆仑;冯夷得之,以游大川”之类(《大宗师》),或如孟子所谓“禹之行水也,行其所无事也;如智者亦行其所无事,则智亦大矣”(《孟子·离娄下》),是得道之大智,非穿凿之小智也。索珠之知正是穿凿小智,如孟子云“所恶于智者,为其凿也”(《离娄下》)。离朱是眼窍之明视,喫诟是口窍之雄辩,也都是凿窍之知。而玄珠幽玄而浑沦,知识之则凿窍而亡,眼视之则凿窍而亡,口辩之则凿窍而亡,益增其亡矣,何足以得之乎?

至于象罔,吕惠卿云:

玄珠如道,恍兮惚兮,浑浑沌沌,本在有无之间,故寻珠行动亦须睨而视之、倪而求之,把寻找行动本身做成有无之间的玄珠之象,才有可能与玄珠相应,感而来之,不期而遇之。如以知识、监察、雄辩强之,则索之愈急而失之愈远矣。索之者必执之,然而玄珠何执乎?执有则丧其无,得珠而已,不得其玄,则凡珠而已;执无则丧其有,玄则玄矣,其于珠乎何有?故玄珠之求,须如壶子之“萌乎不震不正”,或如孟子养气之“必有事焉而勿正”(《孟子·公孙丑上》),然后可与玄珠颉颃,相感相应,“与之虚而委蛇”而无不得之矣。得者,相得也,如鱼之“相忘于江湖”也。《诗经·裳裳者华》云:“左之左之,君子宜之;右之右之,君子有之;维其有之,是以似之。”似之而非是之,有之而不执之,亦象罔得珠之谓也。

故玄珠者,帝王之应也,王道之倪也。黄帝遗其玄珠即浑沌之死也;而黄帝使象罔乃得之,则中央浑沌之帝再生于后天之黄帝也,亦道术既裂之后的天下重新生成于昆仑建极之中国也。由是观之,则《应帝王》之义,亦将有补于今日中国之应世界而重建天下也。

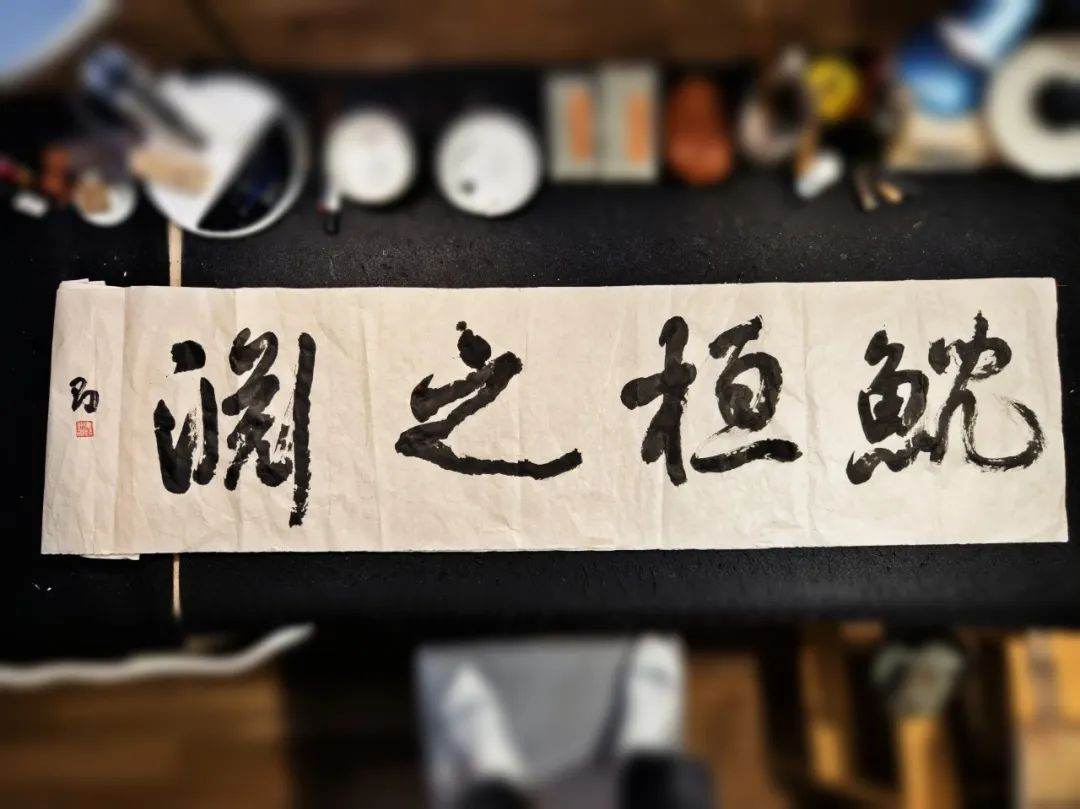

(明)文徵明 书,台北故宫博物院 藏

柯小刚,字如之,号无竟寓。北京大学哲学系博士毕业,现任同济大学人文学院教授、博士生导师。曾访学于德国耶拿大学、英国华威大学、美国圣母大学。著有《海德格尔与黑格尔时间思想比较研究》(2004年)、《在兹:错位中的天命发生》(2007年)、《思想的起兴》(2007年)、《道学导论(外篇)》(2010年)、《古典文教的现代新命》(2012年)、《心术与笔法:虞世南笔髓论注及书画讲稿》(2016年)、《生命的默化:当代社会的古典教育》(2017年)、《时间、存在与精神》(2019年)、《诗之为诗:诗经大义发微卷一》(2020年)、《唐诗道》(即出),编有《儒学与古典学评论(第一辑)》(2012年)、《诗经、诗教与中西古典诗学》(2016年),译有《黑格尔:之前与之后》(2005年)、《尼各马可伦理学义疏》(2011年)等,发表论文百余篇。

▲ 视频:无竟寓读庄之《浑沌、逍遥与无名的天下》

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。