张翔|远程“壮游”视野中的西南考察:徐霞客游记的晚期风格及其“深虑”(上)

编者按

本文原载《中华文史论丛》2024年第2期,感谢作者授权“古典学研究”公众号转载。

徐霞客(1586-1641)溘然长逝之时,其“西游记”只是草就,尚未来得及整理。明清易代之际兵连祸结,《徐霞客游记》的整理与刊刻颇多波折。[1]《徐霞客游记》一个非常重要的结构特点是,他在此前20余年游历过程中的游记,只占全书的十分之一左右,而全书主要部分是其生命最后阶段(1636-1641)经过浙江、江西,游历湘南、粤西(即广西)、贵州、云南的游记。湘南、广西、贵州、云南,以及他因伤被护送返回时经过但未能深游的四川,[2]大部分是今天通行西南官话的地区。现藏北京图书馆的季会明钞本,所收日记都是徐霞客从崇祯九年(1636)九月十九日到崇祯十一年(1638)三月二十七日西南游历中的浙游、江右游、楚游和粤西游部分,题目即是《徐霞客西游记》,其目标主要是西南地区。[3]可以将其最后一次西南游历视为晚期游历,将此一阶段的游记视为晚期游记。

《徐霞客游记》由“名山游记”与“徐霞客西游记”两大部分组成。“名山游记”是徐霞客1636年开始西南游历之前的游记的合集,朱惠荣认为这只是一个选本,未能将此前20余年的游记都囊括进来。如文震孟所说,名山游记部分“今又汇成纪述,以导后游,以传千秋”。[4]在各种版本中,这一部分基本相同。

“徐霞客西游记”则由于徐霞客逝世之前未及完成整理工作,其手稿及多种钞本既经历变乱,又多有他人删改,各种版本有较大出入。所幸的是,通过今天常见的上海古籍出版社和中华书局的汇编版本,能够较为清晰地了解徐霞客西南旅行和考察的见闻和思考。

相对于“名山游记”,“徐霞客西游记”有重要变化。“名山游记”与徐霞客同时代人常见游记的差异不大,而“西游记”部分无论从游历和考察本身看,还是从游记写作风格看,都有迥异于时人之处,也不同于他此前的名山之游。变化集中体现为,高度重视对西南地区的地理人文的探索,以及“西游记”注重对考察经历、交游以及社会政治状况的叙述。[5]从思想文化史的脉络看,“徐霞客西游记”中的这些部分,已接近主要被放在历史学和社会人类学等领域讨论的那些地方考察著述,例如研究界广受关注的清代后期的西北志地著述[6]。仅仅将《徐霞客游记》放在明代游记或者地理著作的框架中讨论,局限了对其历史价值的评估。

▲

左:《徐霞客游记》,上海古籍出版社2016年版

右:《徐霞客游记校注》,中华书局2017年版

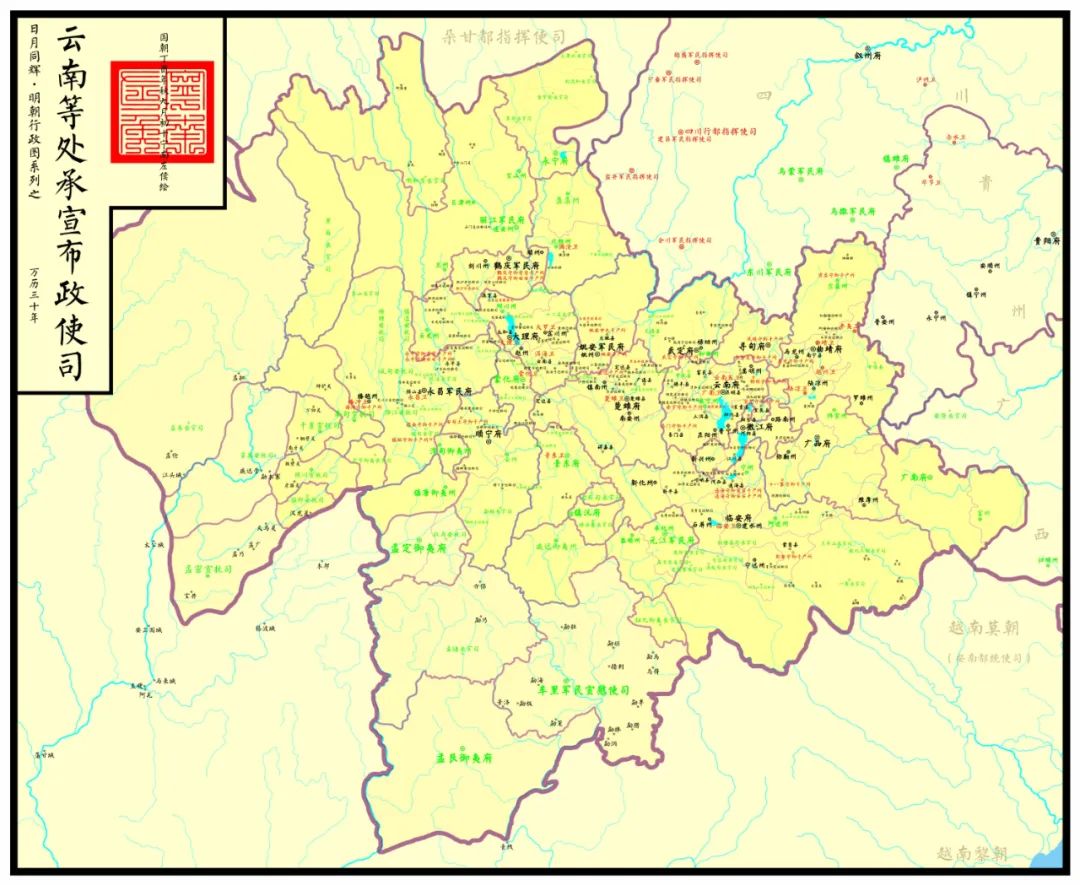

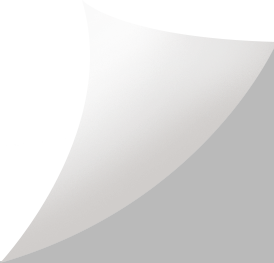

徐霞客对西南的探索,是在元明时期西南开辟的基础之上展开的,但深刻改变了以往的西南观察和叙述的方式。在徐霞客同时代,已经初步形成一种对西南地理进行考察和描述的风气。例如,徐霞客西行途中,请静闻和尚冒雨购置、经常翻阅和参证的魏濬(1553-1625)《西事珥》与谢肇淛(1567-1624)《百粤风土记》,即是同时代人的著作。又如,与上述两书同时购置的张鸣凤《桂胜》《桂故》,分别成书于1585、1589年;[8]他在诗文和游记中提及的“王十岳”,即是著有重要人文地理作品《五岳游草》《广志绎》的王士性(1547—1598),去世时徐霞客12岁,都较为接近。再如,曾题“秋圃晨机图”为徐霞客母亲王孺人祝寿的曹学佺(1573— 1646),著有《蜀汉地理补》《蜀中风土记》等志地著作。[9]徐霞客对官修志书亦颇为借重,随身携带、时时参阅《大明一统志》;明代郡县修志颇为发达,他所到之处,往往会通过各种方式查访当地的地方志。[10]明代中期兴起的对地理与旅行的兴趣,刺激了方志的产生;明代在西南地区修纂的方志,是国家试图将口头文化转化为书面文化的重要工具。[11]

明代中后期的游历及创作,有两个不同的脉络。其一,游宦与游幕是部分文人游历之作的一个重要背景,明代嘉靖抗倭战争之后有游幕之风兴起。[12]徐霞客阅读或熟悉的王士性、魏濬、谢肇淛、曹学佺等人都有在西南地区做官的经历,他们的相关撰述得益于游宦时的积累或观察。他们基本没有在职务活动之外,专门对西南地区做广泛的游历和考察。他们的游记,或者私人编修或撰写的志地之作,可以说是他们游宦时的副产品。宋代时宦游已逐渐成为日常化的形态。梅绮雯指出,在唐代作者那里,隐退、谪居或免职是旅行写作的常见主题,但情况在宋代发生了变化,宋朝官员有更多的在地方政府短期任职的经验,旅行的日常化增加了,这就使得先前由唐代作者所运用的“流放综合征”不再在题材上占据优势。[13]晚明的这批任职西南的官员们的写作也是如此,他们的著述不仅关心风景,还关心地理格局,以及与西南治理有关的各方面问题。徐霞客与他们有共同的关心,而他的推进之处,在于专门做系统、深入最基层的实地考察,以及相对于游宦的时人关于西南的简略描述,他在地理风景之外,还留下了大量详细生动的有关西南各地风俗人情与政治变动的描述。例如,谭其骧、周振鹤从人文地理思想史角度强调了王士性《广志绎》的重要性,这是一部对中国地理全局有深刻观察的重要作品,在这一方面比《徐霞客游记》的贡献更大。[14]但仅就西南而言,《广志绎》较为简略。《徐霞客游记》的主要内容和长处都在于他对西南的考察和叙述。王士性游历的广度与徐霞客不相上下,但他的宦游无法像后者那样时时深入到村舍和野外。

(明) 王士性 撰,周振鹤 点校

上海人民出版社,2019年6月

其二,晚明社会旅游风气兴起,江南等地方经济活跃,出现了一些有能力以旅游为癖好的群体。[15]徐霞客放弃科举仕进之路后,因为有家底,母亲王孺人大力支持,他事实上以旅行考察为业。[16]明代游记研究中的一种流行看法是,明代后期士绅阶层普遍热衷于游历,主要是为了自娱,体现的是闲逸的趣味。[17]流风所及,洪安瑞注意到了西南游记在其游记中的分量之重,也在其17世纪中国游记研究中强调与国家危机相关联一面,同时她将徐霞客的西南游历主要归因于“外游”的好奇与精神需求,认为他对奇异世界如痴似狂的探寻,与嗜好奇石、怪树、奇花异草、诡怪岩洞等“奇物”以及天灾、奇遇等“奇事”的众多明代游士类似,标志着边缘世界的纯洁,由此抵制集权的道德衰落。[18]闲逸及好奇一脉,是对明代中后期游历的一条重要脉络的概括,有其根据,也很重要,但即使就以游历为志业的群体来看,这一概括也是局部的。[19]上述宦游人群关注西南治理的西南著述,尤其是徐霞客的西南游记,很难归纳于此种风习之下。徐霞客西南游记是与生命赛跑的考察和创作,其中多为苦游或者穷游,很难说是自娱或者追求闲逸的趣味。清末李慈铭指出“霞客梯险絙虚,身试不测,徒标诡异之目,非寄赏会之深,古人癖嗜烟霞,当不如是”,他甚至批评徐霞客的文笔过于朴拙,“致令异境失奇,丽区掩采,记路程者无从知径,讨名胜者为之不怡”。[20]

这一评论指出了徐霞客西南游记与晚明常见游记的重要差异。在以游历为癖好或志向的同时代人中,到开辟未久的滇黔以及其他西南地区做较为全面的游历、探索与考察,同时期仅徐霞客一人而已。

这两条脉络相互影响,不仅晚明的好游风气影响到宦游群体的趣向,宦游的社会政治关心也影响了当时的好游风气。宦游者有多元的生活面向,既有政务工作,也有对游历等方面的审美趣味,这些多元层面可以相对分离。在此基础上,宦游群体有条件将政务工作中相对客观地处理事务的习惯,移用于对地方风物的观察之上,形成观察眼前风物的客观化习惯。王士性的《五岳游草》《广志绎》是典型例子,《广志绎》融入了地方志等史志撰述的特点,这种风格深刻体现了创作者将对象做相对客观化处理的倾向。宦游者的这种观察习惯,可以成为影响社会文化习惯的重要因素之一。晚明游记创作中的风景观察客观化的普遍风格,即与宦游者的多元视角有关系。何瞻发现,大部分被认为是晚明小品游记的作品都缺少一个旅行叙述,他由此进一步指出,这些游记小品的“旅游观察”,“更像是一个旁观者的评论”。[21]有论者认为,入清之后,儒者的游记不再强调旅行的休闲活动成分,旅行的目的与纪录甚且转为对中国土地的考察与研究。[22]如果通观明代后期的上述作品尤其是《徐霞客游记》,不难发现,这种带有客观观察自觉的考察作品,在晚明即已大量出现。这一现象主要特点是客观化描写景色的倾向。游记中是否缺少旅行叙述,不是决定性的。“徐霞客西游记”就多有旅行叙述,但他的基本风格带有更强烈的客观化特点。

徐霞客的考察方式、强度及其游记的丰富程度,相对于上述两条脉络的游历与撰述,都跃升到一个更高的层面。对其西南游记及风格的研究,需要同时兼顾这两条脉络。相对于“名山游记”主要记录地理观察心得与描述风景,“徐霞客西游记”还有大量对自己在考察过程中的经历与交游的叙述,以及大量对西南政治军事治理状况的叙述,这些在前者中很少见。如方国瑜所指出,徐霞客西南游记

对于社会生活记所见闻,据实书明,逐日记其考察所得,实难能可贵之著作,多资考究也。[23]

这部分游记的实际规模超过50万字,其中涉及社会政治和人文状况的叙述超过四分之一,这是前所未见的。以往的游记研究主要注重徐霞客对地理与景色的描述。这是重要的,但徐霞客的西南游记对于明季西南的政治社会人文状况的叙述,在今天看来,甚至更为重要,因为近现代的技术条件早已全面解决当年困扰徐霞客的那些地理疑难问题,但他的政治观察和思考涉及的问题,在今天仍然很有启发,它们的重要价值尚未得到充分挖掘和阐释。[24]

二 西南开辟的考察与叙述

滇黔是元明新辟之地,但从历史来看,秦朝以降,这些地区都已有不同程度的中央治理,实际上是旧的新辟之地。广西更早开发,但在明末仍然相对较浅。徐霞客西南游记对西南开辟的记录和叙述,主要有政治军事与社会文教两大方面。今天要了解明末西南社会状况,徐霞客西南游记是当时最为重要的文献之一。

(一)西南开辟的文教叙述

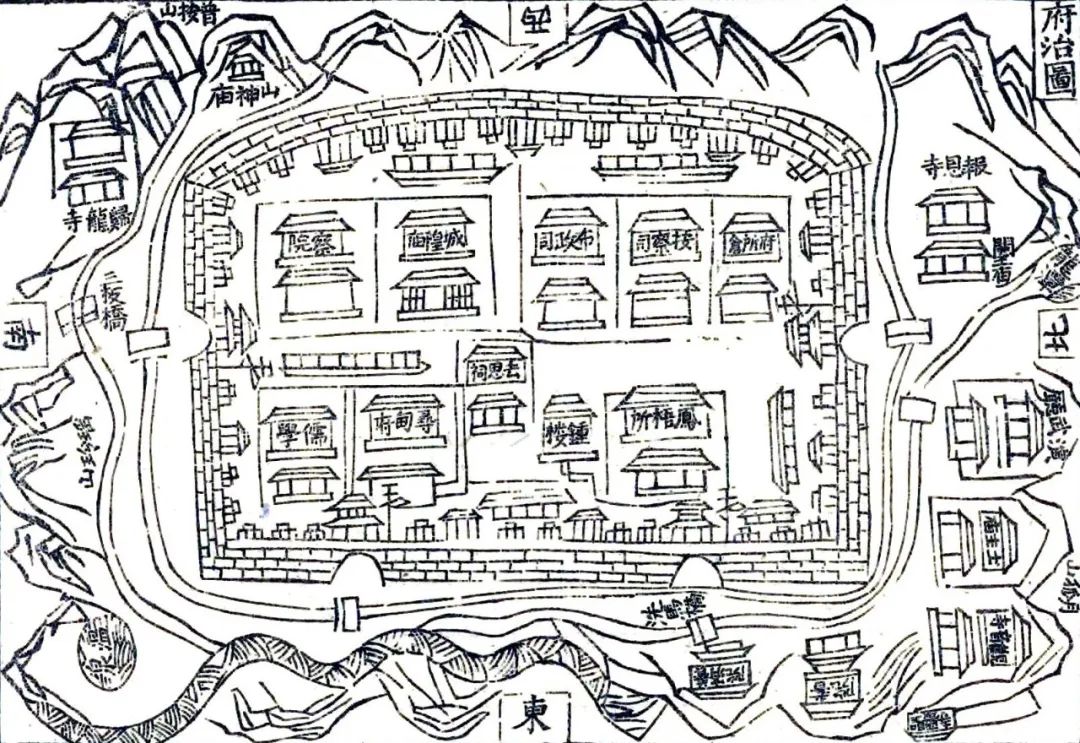

西南地区的文教开辟,广西与滇黔有较大差异。徐霞客旅行中的各种曲折经历,尤其是多次遭遇抢劫或盗窃,呈现了西南地区较晚开发的社会状况。其中西南的不同地区又有差异,中原王朝在广西多数地方的开辟已有较长时间,秦朝在湘桂之间开凿灵渠是里程碑式工程,只是山高路远,湘南广西等地区发展较为滞后,而中原王朝开辟滇黔是在元明时期,要晚得多。从《徐霞客游记》看,中原王朝初辟的滇黔与更早开辟的湘南、广西之间的差异,突出地表现在文教状况上。

陈垣《明季滇黔佛教考》是从滇黔开辟的角度解读《徐霞客游记》的经典文献,他的问题意识来自于对《徐霞客游记》的阅读,也有大量引用。他指出,佛教僧侣是西南开辟的前导,有重大贡献。例如:

大理为佛国,昔人恒言之,滇黔之开辟,有赖于僧侣,前此所未闻,吾读徐霞客游记,始有此感觉。……盖探险一事,惟僧有此精神;行脚一事,惟僧有此习惯,兼以滇黔新辟,交通梗阻,人迹罕至,舍僧固无引路之人,舍寺更无栖托之地,其不能不以僧为伴,以寺为住者,势也。

▲ 云南大理崇圣寺三塔

陈垣对明季滇黔佛教传布状况的梳理,事实上也指出了《徐霞客游记》的另一重要贡献,即提供了晚明时期滇黔开辟已经达到何种程度(尤其是文教程度)的丰富描述。到明末,滇黔文教开辟的主要力量仍然是僧侣,例如,僧寺是当时读书人读书备考的主要场所,

元明以来,滇黔初辟,多未设学,合全省书院学宫之数,曾不敌一府寺院十之一。[25]

有明一代二百余年,明末滇黔的文化状况清晰地显示了,当时边疆的开辟、教化和文化融合是一个涓滴式的漫长过程。陈垣在“深山之禅迹与僧栖第十三”结尾感叹:

按祖宗之遗我也厚矣,似此广漠无垠之土地,取无尽,用无竭,进退绰有余裕,吾何修而得此!乃我父老昆弟,优游卒岁,淡然置之,徒使三五缁流,托足其间,刀耕火种,是自弃也。

西南地区在战略上可以提供与敌周旋的战略后方,陈垣批评明代对西南地区开发的严重忽视。[26]徐霞客有僧人般的探险和开辟的精神,他的考察和探险,也是明代在滇黔地区文教开辟的一种行动。如顾炎武弟子潘耒在《徐霞客游记》的序中所言:

其出入粤西、贵筑、滇南诸土司蛮部间,沿溯澜沧、金沙,穷南北盘江之源,实中土人创辟之事。[27]

只是这种精神、意识和努力付出,在当时士大夫中实为少见,更显出文教投入的相对匮乏。

湘南、广西的社会文教生态,相比滇黔要更为丰富,但汉唐时期滇黔亦曾经历中原王朝的治理,绝非全然不知中原文化,到明末时也有一定文化积累。兹举数例。其一,徐霞客找担夫或抬舆的舆夫的经历,很能显示两者的差异。在湘南,找夫不成问题。在广西,在桂柳地区找夫容易,在与交趾接壤的混乱地区,以及在桂北与贵州毗邻的地区,找夫有些困难(即使这样,相比滇黔地区也较为容易),但多有他与担夫、舆夫及土人言谈的记录,说明他与土人的交流并无问题。深入滇黔之后,找舆夫经常比较困难,[28]在这些情况下,少见他与舆夫之间的交谈记载,他有时会直接写出语言不通的情况,如在云南凤田总府庄[29]。但在丽江等找夫比较容易的地方,他与担夫、舆夫及土人也可以言谈,[30]这说明在滇黔语言不通的情况更多见。其二,在湘南广西,各地都有唐宋时期的碑刻、崖刻,且湮没于荒草中的较少;尽管汉唐时期在滇黔已有中央治理,游记记录了数处汉唐遗迹,但滇黔的碑刻记录相对较少,且多为元明乃至同时代人的文化痕迹,有的还在荒草之中[31]。其三,粤西游日记多有园林、会所、祠堂、书院等呈现文化积累的场所的记录,如靠近贵州的粤西宜州(今广西河池市)的黄文节祠、龙溪书院[32],其留宿之地多有文人寓所,其间有演剧等文化活动,如在广西阳朔赵时雨的寓所[33];在滇黔地区,如陈垣所指出,书院少见而寺庙多有,徐霞客留宿的地方少有文人寓所和孔庙等文化场所,而是多为寺院,有时在农舍或露宿野外,但部分地区如丽江,及附近的鹤庆府剑川州,已有较多人文积淀,由此可见文教初兴的迹象。[34]

徐霞客有深长的历史视野,高度重视中央王朝西南治理的历史积累及其作用。例如,他发现,许伯衡在万历年间给云南晋宁修志时,因为晋宁所辖范围已不像唐代那样广阔,把唐惠帝时平乱牺牲的校尉李毅的志传削去,只从明朝开始,并且中断了祭祀李毅的传统,“一方故实,竟作尘灰,可叹也”,但继承父志英勇抗敌的李毅之女李秀的庙仍然留存。他在晋宁向知州唐元鹤和好友唐泰(即担当和尚)建议,“李毅乃一方宗主”,地方文治应当“首以复祀李毅为正”[35]。徐霞客在西南游历期间,意识到高山险阻的边疆治理无法一蹴而就,需要久久为功。他在高贡黎山中经过诸葛亮火烧藤甲兵之处,见崖边有碑题名“此古盘蛇谷”,确信“此险之真冠滇南也”。当晚他宿于东峰之下,

忆诸葛武侯、王威宁骥之前后开疆,方威远政之独战身死,往事如看镜,浮生独倚岩,慨然者久之![36]

这主要是对西南开辟的筚路蓝缕、前仆后继的雄阔悲壮的感慨。这些前后相续的长河式开拓,是可倚靠的伟岸之“岩”,是可借鉴的历史之“镜”,徐霞客在这种“历史的天空”之下反观“浮生”的慨然,当是将自己开拓性的西南考察与西南开辟的历史进程相连续,酝酿出浸透沧桑感的浑厚力量。

(二)“不复知有明官”及其应对

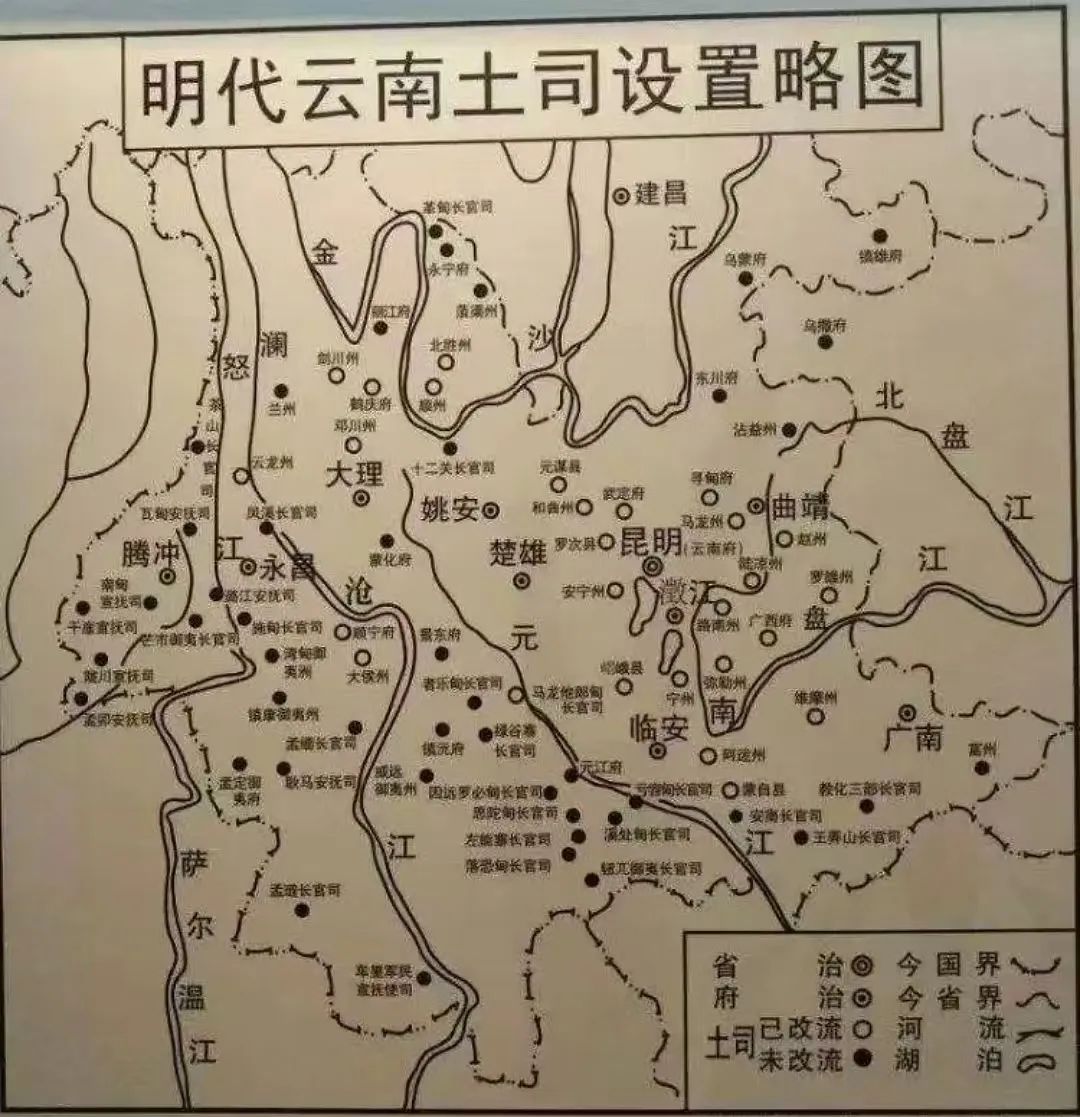

徐霞客的西南游记还留下了明末西南地区有关土司及改土归流等地方治理的重要记录,尤其是记录了粤西云南与交趾接壤地区、粤西与滇黔相邻地区、贵州与四川相邻地区等区域的治理危机。[37]徐霞客的记录不仅是旅行家言,也有关于西南治理的战略观察和思考。

徐霞客在湘南、粤西、滇黔都看到了山区的治理危机现象,但各地的情况有所不同。总体上看,这些涉及山区民众(包括苗瑶彝等少数民族)的社会冲突(包括民众起义),是在从元代到清代中央王朝持续加强对西南地区直接治理的进程中出现的。元代之所以加强对西南的治理,是基于成吉思汗和忽必烈等元朝缔造者对西南地区战略重要性的发现。经过明代和清代的持续努力,中央王朝在西南的治理逐渐进入比较深入的局面,西南官话在覆盖鄂西、湘西、湘南、桂北、滇、黔、川、藏等广阔区域的通行,即是一个中央治理深入程度最具象征性的文化标志。[38]与西北相比较,可以更直接地看出,西南治理在中国遭遇列强入侵之前即已相对深入和稳固的特点。清代中后期列强已经从四面八方威胁乃至侵入中国的背景下,西北的郡县之治才全面展开。[39]虽然近代以降的西南治理同样面临国际关系的复杂影响,但因为中央王朝已有七百余年的深耕,政治社会文化的整合程度很不一样。徐霞客所记录的明末西南一些地方的治理乱局,是元明清三代中央王朝西南治理持续推进过程中的阶段性现象。

徐霞客用简略扼要的笔墨,表述了他对西南山区土司制度危机的形成机制及其应对的战略思考,涉及了当时存在分歧和争论的政治议题。他反复强调一个关键问题,即土司之间经常相互纠斗,核心症结都是“不知为有中国矣”或“不复知有明官矣”[40]。邻近地区的土司之间的矛盾和冲突,一方面是土司之间关系的一种常态,如朱元璋在明初时所指出,“无事则互起争端,有事则相为救援”;另一方面,明朝地方官僚对土司的管理方法多为“以夷制夷”,默许乃至推动土司之间的相互节制和争斗。[41]例如,徐霞客在关于普名声之乱的随笔中指出,万历四十二年萧以裕攻破普名声的祖父者辂之后,宁州土官禄洪(1630年曾率兵到京城护卫)试图除掉普名声,临安守梁贵梦等人害怕宁州因此变强,于是“留普树之敌,曲庇名胜”。[42]西南边疆的土司之间有矛盾冲突,往往不找地方总督等明朝官员协调处理,而是拉邻近土司乃至邻国势力参与乱战,或者对抗中央,这是所谓不知有明官,不知有中国。这些土司乱战在缺乏明朝政府有力干预情况下的延续,导致涉事土司进一步加强“不复知有明官”的倾向。

其中又主要有两类特别的情况,土司的状况有所不同,徐霞客提出的应对方略也有所不同。一类是诸多土司相互纠斗,部分地方有邻国势力介入土司之争。一般在邻近边境的地区,才会邀请邻国势力助力,或者邻国纷争波及边境土司。另一类是土司在相互纠斗、不知有中国或明官之外,更有对抗中央王朝的造反。是否造反,不取决于在哪个地域,而取决于土司的势力大小与主观愿望。滇黔都有土司造反的现象,但贵州更多一些。总督贵、湖、云、川、广五省的朱燮元(1566-1638)在平定水西安邦彦之乱后,在给崇祯的奏折中指出,造反的土司的特点是辖地太大:

臣按西南之境,皆荒服也。杨氏反播,奢氏反蔺,安氏反水西。而滇之定番,弹丸小州,为长官司者十有七,二三百年未闻有反者,非他司好逆而定番忠顺也。盖地大者跋扈之资,而弱势者保世之策也。

朱燮元与其部下商议的应对黔乱的对策是“众建土司,使其势少力分,则易制”,[43]吸收了以往中央王朝削藩和西南治理的经验。汉代治理西南地区,一个基本策略就是使夜郎与南越这两个大邑之间保持力量平衡,众分其势,不使一家坐大。徐霞客在游记中提及了朱燮元,也对朱分辨的“地大者”与“弹丸小州”有所叙述和分析。

其一,土司纠斗,“不复知有明官”,但也不造反的情况,主要出现在明朝与交趾等国相邻的“中间地带”[45]。徐霞客指出,在广西和云南靠近交趾的地区,参与冲突的一些土司竞相寻求交趾政治势力的援助,外邦政治势力居中渔利,例如,粤西临近交趾的龙英、归顺、镇安、田州诸土司的冲突中,“莫夷”(交趾被排挤的莫氏势力)被争相攀附。这些乱局甚至截断了从广西通往云南的三条通道,徐霞客因此从广西绕道贵州进入云南[46]。按照徐霞客的系列叙述,陷入纷争乃至乘隙变乱的土司漠视明官以及中央王朝,是诸多土司卷入乱战局面的主要主观原因。但在各个土司规模都较小的情况下,这些相互缠斗的土司并不造明廷的反,只是不找中央王朝裁断,而找邻国势力援助。这大致反映,中央王朝在边境地区的土司治理,已经采用了“众建土司”的战略。根据《明史》卷45《地理志》,桂东、桂中均无土属政区,广西所辖48州中,流属政区10个,其中桂东4个,桂中2个,桂西4个,土属政区都在桂西,共38个土州。相对流属政区,土司辖地已经较小,[47]不太可能出现普名声之乱那种控制广大疆域的情况。正因为中越边境的诸多土司力量都相对不强,才会各找帮手,一团混战。相对而言,徐霞客在云南与缅甸接壤地区如保山等地的游历,已经没有中越接壤地区的这种混乱,一些地方已经改土归流,只是有些地方有拦路抢劫的情况。明朝征伐思任发、思机发父子叛乱的麓川之役,打掉了制衡缅甸的重要力量,后来不得不面临逐渐强大的缅甸的挑战和冲突,这一严重失误让明朝元气大伤,[48]但就徐霞客在毗邻缅甸地区的游历记录来看,明末时中缅接壤地区保持了相对较好的治理。如,早龙江向他介绍麓川叛乱首脑思任曾据为巢穴的蛮边:“今藉天子威宁,民安地静,物产丰盈,盛于他所。”[49]同时,徐霞客指出,缅甸亦有“瓦酋枭悍称雄,诸彝悉听号召”的隐忧,提出警示,“倘经略失驭,其造乱者,尤有甚于昔者”。[50]后来南明永历王朝(1647-1662)在桂、滇、黔等西南山区坚持了十六年,其中,保山等中缅接壤地区治理的渐次改善,为南明朝廷在昆明的最后坚持提供了一定的社会基础。[51]

针对纠斗土司争先寻求邻邦势力援助的情况,徐霞客提出的方略是采用此前“太平立郡”、改土归流的经验,他一针见血地指出:

纠夷有辟,土司世绝,皆有当宪。今龙英、镇安正当乘此机会,如昔时太平立郡故事,疆理其地。

在已经“众建土司”的基础上实行改土归流之策,相对更为容易。他批判粤西的当事者惧开边衅,认为“此土司交争,与中国无与”,指出问题症结的更深层面,即不仅土司不知有中国、不知有明官,更重要的是,有些明官事实上也认为这些土司的状况“与中国无与”,可见这是当时一种流行思路。他的批评是,其实关系甚大,因为交趾势力利用土司纷争坐收渔利,交趾莫夷“近取归顺之地”,“朝廷之边陲则阴有所失”,但“此边陲一大利害,而上人乌从知之!”[52]

其二,土司纠斗的同时还起兵造反,贵州较多这类案例,云南也有,例如与交趾临近的普名声之乱。朱燮元提到的万历二十七年(1599年)播州宣慰使杨应龙、天启元年(1621年)四川永宁宣抚使奢崇明、天启二年水西安邦彦的反叛,徐霞客在黔游日记和滇游日记中都有叙及,他还梳理了普名声之乱等事件的来龙去脉。他除了有地理问题的单篇专论,还有地方治理及其历史问题的单篇专论。如果天假以年(或者其遗稿得到完好保存),徐霞客未必不会(未必没有)像梳理普名声之乱那样,用单篇文章梳理上述影响更大的土司反叛事件。徐霞客要言不烦的政治论述,需要前后联系,做进一步梳理。

徐霞客认为,对于反叛的有较强势力的土司,不能一厢情愿地采用安抚之策,在需要用兵之时,宜从速解决问题。他梳理普名声之乱的过程,重点讨论了这一议题。他认为,普名声之乱的关键转折点是,明朝决策者中了普名声的反间计,受了朝中策应的阿迷州人廖大亨等人的误导,以为“普地不百里,兵不千人”,就像面临辽东劲敌擒拿主将袁崇焕一样,军中擒拿抚臣王伉和按臣赵世龙(“朝廷于东西用兵,事事如此”),于是,在云南临安府以东、广西府以南,“酿祸至今”。[53]徐霞客对明朝政府应对普名声之乱的严厉批判,表达了他力主平定乱局应避免“兵久生变”、决策应充分了解土司势力实情的主张。

徐霞客记录了受水西安邦彦之乱及后续乱局影响的多地情况,有可资对比之处:对叛乱只抚不用兵,乱局会延续;用兵之后改土归流,可以逐渐恢复治理。从其中包含的春秋笔法,可见其主张在平乱之后进一步采取改土归流之策。前者如,黔游日记引述在安庄遇到的伍、徐二卫舍的话说,当地受安邦彦之害很深,中央王朝派兵扫荡的话,其实容易,但当时的朱总督力主安抚,“以致天讨不行,而叛逆不戟”,尽管其时安邦彦之乱已平定,1637年继续作乱的安邦彦之子也死了,但乱局仍在。[54]他路遇临安道母忠升迁入京,认为在普名声之子仍占据阿迷州的情况下,母忠“其才与操,似俱可议也”。[55]后者如,旧普安城在水西叛逆时曾被攻破,虽然“至今疮痍未复”,但普安卫“文运”为贵州之首,有蒋宗鲁、王祚远等著名人物,“非他卫可比”,改土归流之后,“并治焉”。[56]除此之外,他也写了更早的改土归流案例,例如,云南寻甸在成化年间即改土归流,后来在嘉靖时期曾有变乱,平乱之后明朝进一步把附近的武定也改土归流,到徐霞客游历之时,有儒学、城隍诸庙,有印制地方志的,他因为该志与大明一统志过于接近,退还且“索其原价”,可见当地已有相对较好的文治。[57]

▲朱燮元(1566—1638)

从徐霞客的叙述来看,他对朱燮元似乎不太了解。他梳理普名声之乱的随笔,没有提到最后平定此乱的朱燮元,只是在最后部分议论,在王伉被逮之后,“后人苟且抚局,举动如此,朝廷可谓有人乎!”[65]他对于朱燮元戡乱之策的复杂层面亦缺乏把握,以为朱只是简单地主张安抚。以朱在当时西南治理中的重要性,以徐霞客的访问调查能力,他对朱的这种了解程度是令人意外的。徐霞客对普名声之乱的考察行程较为匆忙,[66]但他对朱的轻视很难仅仅解释为行程仓促的不得已。另一种可能是,他在理念上将朱的“众建土司”理解为安抚之策,由此轻视朱。

徐霞客倾向于认为改土归流是可以在西南地区普遍采用的政策,具体做法根据具体情况有所区别,这种看法与朱燮元的确存在分歧。徐霞客认为,对于那些有较强实力、较多辖地或者悍勇豁命的土司,让土司之间相互节制的策略已经失效,应当在需要增开州县的地方果断实施改土归流。例如,滇游日记写到,安隆土司被杀,临近的泗城土司之孙代署,云南广南府的土司来争夺,占据安隆大半地方,这是他所记的云南到广西的中路被阻的主要原因。针对当地这种状况,徐霞客特别强调黄草坝在此地治理中的战略重要性,他认为这里“道路四达,人民颇集,可建一县”,但当时“土司恐夺其权,州官恐分其利”,未能新开一县。在黄草坝新开一县的主张,是以析地削弱势强之土司,这与“众建土司”有接近之处,但新开一县接近于王三善所主张的“郡县其地”,改土归流,不同于主张暂时保留土司制的“众建土司”策略。徐霞客的杰出之处在于,他在主观上主张析地之后“郡县其地”,同时又坦诚地指出,这一策略面临“土司恐夺其权,州官恐分其利”的双重阻力。这些阻力的客观存在,事实上也是朱燮元因地制宜提出“众建土司”的原因。“众建土司”是兼顾土司与州官诉求的妥协性方案,更有可行性。徐霞客其实意识到了,他所赞成的方案,得不到足够的支持,暂时缺乏可行性,只是他尚未进一步思考如何克服上述双重阻力。他基于改土归流普遍可行性的主张,会认为朱燮元“众建土司”、缓行改土归流的策略,是片面地强调安抚,不够有力。另一方面,“众建土司”的最终目的仍然是改土归流,它的意义在于提供了减少阻力、提高效率的过渡性措施。徐霞客在黄草坝新开一县的主张,仍然是有远见的。清代嘉庆三年(1798年)在黄草坝设兴义县,今天这里是黔西南布依族苗族自治州首府。如朱惠荣所指出,历史证明了徐霞客的预言[67]。

(三)朱燮元与川黔协调问题

值得注意的是黄道周于天启三年(1623年)所作《拟黔中事宜状》,其弟子洪思在按语中指出,“子在馆中,乃拟黔督略陈其状”,[68]其时黔督是杨述中,1624年王三善败没之后,蔡复一代杨述中任云贵总督。[69]此文关系到当时应对奢安之乱的政策分歧和川黔分歧。黄道周代拟此文,要回应的主要问题是“蜀议三道出师黔,方为破安之举”。[70]

黄道周认为此议不可行,主要理由是:

黔倚于蜀……其势皆发于川南,而其谋皆持于黔北。川南势重,利于力攻,似难而实易;黔北势轻,利于谋胜,似易而实难。

应当首先先破蔺州,剿灭奢崇明在蜀地的势力,两粤和滇兵可以先不动,黔兵在贵阳坚守,同时安抚水西附近的洪边;如果首先对水西三路合围,可能引发“黔中骚动”,周边其他观望的土司“相顾无自新之路”,正中奢安下怀,“奢贼之所心喜,而二酋之所并力也”。[71]

黄道周此议主要与川黔军事协调的争论有关。川黔军事协调的分歧主要是,应由蜀兵从四川永宁方向主攻,其他方向不动或少动,还是应当三路合攻。在奢安之乱爆发后,四川与贵州两地军事协调的难题影响颇大,后来通过合并川黔总督的方式,逐渐化解了这一难题。[72]

朱燮元是三路合攻思路的主要主张者。在张我续总督川湖云贵期间,朱燮元即有多路合攻的建议,如《报总督移镇辰沅疏》批评张我续移镇辰沅,认为贵州水西是奢安之乱的关键:

窃惟近日事势,水西诸土夷,交起助虐。贼有翼虎之势,我当强弩之末,视之太易,为之益难。欲清蜀寇,必须会集各省,速救黔祸。盖诸夷惟听命于水西,水西帖而四省俱无虞也。[73]

▲ 黄道周(1585—1646)

(明)曾鲸 绘,福建省博物馆 藏

张我续的问题是有协调川黔的权力,但协调不力,川督与黔督分任的新制度则使协调变得更为困难。按《明史》,在黄道周撰文的1623年,两督府分别治军,“川、贵不相应,贼益得自恣”。朱燮元进攻永宁时曾向下属抱怨,“我久不得志于贼,我以分,贼以合也。”可见他认为川黔缺乏合作不利于作战。但朱燮元攻下永宁之后,奢崇明流窜到贵州,他也不再前进。[75]1624年王三善被杀后,又有廷臣建议“合两督府”。[76]按《明熹宗实录》,蔡复一接替杨述中之后,与御史傅宗龙皆以事权不一,欲以黔督节制四川云南。吏部认为,四川总督朱燮元是尚书,黔督蔡复一是侍郎,“两总督难相节制”。吏部试图调燮元升任其他职务,但九卿中唯独御史杨维垣反对,认为“即以朱燮元为贵州总督亦可”。其时蔡复一因已经败挫,被令“回籍听勘”,朱燮元则“准以原官往代其任黔抚”。[77]天启五年(1625年)四月,明熹宗赐川湖云贵广西总督朱燮元敕书。[78]这意味着恢复张我续时期的制度,但要求川贵总督驻扎平乱的关键战略地带,以避免张我续移驻湖广辰沅、退缩至后方的弊病。这应是朱燮元统筹川黔等省军务的开始。按谷应泰所述,朱燮元曾建议滇兵、蜀兵、黔兵三路合攻,滇兵阻援兵,断退路,蜀兵攻毕节,夺其险,黔兵由普定直攻安邦彦的巢穴,此策“寻以忧去,不复用”。[79]朱燮元“以父丧归”是在1626年,任川贵总督不久。可见他总督四川,以及1625年调任川贵总督时,都有三路合攻的建议。

崇祯元年(1628年)朝廷召回朱燮元,总督贵、湖、云、川、广五省军务,[80]1629年朱燮元上疏力陈黔蜀滇三地合攻的重要性,同时提出统一调度钱粮兵马的建议。崇祯帝听从了这些建议。[81]此年朱燮元成功实现其三路并进的设想,官军杀掉了奢崇明和安邦彦。即便这样,此后还有川将和黔将争功的问题,此时已主管贵州的朱燮元偏袒的是黔将许成名。后来他在龙场坝是否设官屯问题上与侯良柱相互攻讦。[82]但朱燮元在因地制宜方面的眼光更胜一筹,他认为“御夷之法,来则安之,不专在攻取也”,在安位已降服的情况下,根据龙场坝的特殊地理条件,更适合“明定疆界,俾自耕牧,以输国赋”,以避免重新挑起“必死之斗”,造成沉重的治理负担。后来朝廷派人实地勘察,“果如所议”。[83]

综合来看,黄道周等人建议由四川永宁方向主攻,恰当地把握了川黔地势的特点,后来确实也是蜀兵得了先手,杀掉奢安两人;朱燮元坚持主张三面合攻,则是因为他也指出从四川方向主攻更为有利,但如果没有三地并进合攻,蜀兵得不到滇、黔等地的有力支援,进攻效果不好,损失也更大。两种建议各有其道理。但只让蜀兵进攻,其他地方按兵不动的主张,同样带有地方本位主义的特点。朱燮元总督四川和总督贵州时都持相近意见,主张多路合攻,意味着他在这一战略思路上能够超越地域和自身利益的局限;等到他自己主持川黔合攻大局时,也能成事。

另一个争论是,贵州总督杨述中主张安抚,而贵州巡抚王三善主张进剿,“议遂不合”。[84]《明史》载杨述中“畏贼”,王三善用兵勇悍,直抵奢安势力盘踞的核心地区大方,交通困难,“食尽”,而杨述中没有援助,在王三善被卧底奸细杀害之后,杨述中也被撤换,这大概是杨述中《明史》无传的主要原因。[85]就这一争议而言,黄道周《拟黔中事宜状》安抚洪边的顾虑和意见,与朱燮元后来在安位请降时反对在水西“郡县其地”的顾虑和看法,较为接近。

黄道周此文涉及的分歧,表面上看主要是三路合攻还是四川永宁方向主要用兵的分歧,根本问题还是川黔两地的协调问题。东林党著名领袖邹元标去世前曾辞官回乡,有“去国情深”一疏,也曾力荐朱燮元,“辞朝,荐朱燮元、林宰、熊德阳等,可大用”[86],张岱对此疏的评论是“论东事当守,黔事当战,……皆一时药石”[87]。可见黄道周、杨述中与朱燮元的意见分歧未必是东林党与浙党等派别之间的党争。从黄道周1623年撰文时的视角看,朱燮元的三路合攻设想,没有担负起四川方向主攻的责任,当战而止步不前,有推卸责任之嫌。《明史》对朱的总体评价高,同时对其地方本位主义的保守也有批评,可见毛羽健、闵梦得、杨述中、黄道周等人四川永宁方向主攻奢安的主张的回响。徐霞客以黄道周为当时士林第一人,钦佩黄道周的品行、学识与政见。徐霞客与木增谈论天下人物,对黄道周的评价是“至人惟一石斋”;陈函辉在送给徐霞客的诗中也说,“当今第一人,惟有石斋耳”。[88]徐霞客在西南游历之前,曾专门去见黄道周;在西南游历期间,黄道周正经历崇祯后期朝政的震荡;从西南返乡之后,徐霞客派遣儿子赴京见黄道周,并因黄道周陷于牢中,“叹不食,卒”[89]。徐霞客在游记中采录伍、徐二卫舍的议论,批评朱燮元主抚不剿,平乱不力,很可能了解黄道周对1623年川黔战略分歧的看法,对朱燮元有印象不佳的“前见”。

(未完待续)

注 释

* 上下滑动查阅更多

本文得到了汪晖、沈卫荣、崔之元、冯象、黄振萍、何吉贤、刘洪强、李扬、岳永逸、曹立波、谭笑、冷霜、黄鸣、肖向民、张硕等师友的指点,曾在中国人民大学“学术史的读与写”论坛(2022)、中国少数民族文学学会2022年年会(青海民族大学)报告。

[1]褚绍唐、吴应寿在其校本前言,朱惠荣在其校注本前言中已有详细的梳理。

[2]徐霞客在返程途中经过了四川。返程路线的相关考辩,参见朱惠荣:《徐霞客万里西游行迹考辩》,载《中国历史地理论丛》第17卷第4辑,2002。

[3]见徐弘祖:《徐霞客游记》,褚绍唐、吴应寿整理,上海古籍出版社,2010,“前言”第8页(以下简称褚吴整理本)。

[4]上述内容及引文参见徐弘祖:《徐霞客游记校注》,朱惠荣校注,中华书局,2017,“前言”第24-25页(以下简称朱惠荣校注本)。假设徐霞客生前来得及编定其西南游记,也许仍然有所精简,但应该不会跟“名山游记”那样“瘦身”。

[5]《徐霞客评传》曾从考察范围与考察内容角度比较前期“有方之游”与晚期“西南遐征”的日记区别。参见朱钧侃、潘凤英、顾永芝:《徐霞客评传》,南京大学出版社,2006,第131-135页。另需指出,朱惠荣长期在西南生活,强调了《徐霞客游记》在西南考察方面的重要贡献,其重视徐霞客研究也包含了重视西南区域问题的意识,只是对“西游记”的特殊之处未有讨论。

[6]参见郭丽萍:《绝域与绝学——清代中叶西北史地学研究》,生活·读书·新知三联书店,2007。

[7]徐霞客随走随记的一个重要例子是,对于粤西临近交趾的龙英、归顺、镇安、田州诸土司与交趾被北方黎氏势力排挤的莫氏势力之间乱局的叙述,在龙英的日记对其间脉络已有清晰梳理,在向武见到重要当事人周文韬之后,又有更详细的叙述及补充。参见朱惠荣校注本,第588-589、607-609页。

[8]参见张鸣凤:《桂故校注》,李文俊注,广西人民出版社,1988,“前言”第2页。张鸣凤生卒年不详。购书事参见朱惠荣校注本,第441页。

[9]参见拙文《西南舆地之学与西南的开辟:以徐霞客及同时代士人为中心的考察》(未刊稿)。

[10]参见王成祖:《中国地理学史(先秦至明代)》,商务印书馆,2017,第133-147页;【美】戴思哲:《中华帝国方志的书写、出版与阅读:1100-1700年》,向静译,上海人民出版社,2022,第320-325页。

[11]参见【美】戴思哲:《中华帝国方志的书写、出版与阅读:1100-1700年》,第51、318页。

[12]关于明代嘉靖年间游幕之风忽然复兴,参见吕靖波《明嘉靖文人游幕风气的忽炽及与文学之关系》,《齐鲁学刊》,2011年第1期,第119-120页;关于清代学人游幕,参见尚小明:《学人游幕与清代学术》,社会科学文献出版社,1999。

[13][德]顾彬、梅绮雯等《中国古典散文》,华东师范大学出版社,2008,第107页。

[14]参见谭其骧:《长水集(续编)》,人民出版社,2011,第198-214页;周振鹤:《王士性的地理学思想及其影响》,载《地理学报》1993年第1期。另参见徐建春、梁光军:《王士性论稿》,杭州大学出版社,1994;王成祖:《中国地理学史(先秦至明代)》,第379-387页。

[15]关于晚明普遍的旅游风气,已有较多研究,例如,【加】卜正民:《纵乐的困惑:明代的商业与文化》,方骏、王秀丽、罗天佑译,广西师范大学出版社,2016;周振鹤:《从明人文集看晚明旅游风气及其与地理学的关系》,载《复旦学报(社会科学版)》2005年第1期;【美】何瞻:《玉山丹池:中国传统游记文学》,冯乃希译,上海人民出版社,2021,第五章。

[16]参见朱惠荣校注本“附录”部分辑录的传志及“晴山堂石刻”等众多文献。

[17]例如,卜正民:《纵乐的困惑:明代的商业与文化》,第203页。

[18]参见【德】洪安瑞:《旅行家的召唤:徐霞客及其西南边陲之旅》,载《河南大学学报(社会科学版)》2015年第1期。

[19]何瞻对明代旅行文学做了有启发的概括,认为由三种话题视角构成:娱乐游览、学术评论和地理调查,参见氏著,第187页。

[20]参见李慈铭:《越缦堂读书记》,由云龙辑,上海书店出版社,第518-519页。

[21]何瞻:《玉山丹池》,第195-199页。

[22]参见Marion Eggert,“Art and Politics:The Political Dimension in Ming/QingYoujiWriting”,inRudolphus Teeuwen, ed., Crossings: Travel, Art, Literature, Politics(Taipei: Bookman Books,2001).pp.167-187;胡晓真:《明清文学中的西南叙事》,台北:台大出版中心,2019,第87-88页。胡晓真此书仅一笔带过《徐霞客游记》等上述晚明作品。

[23]见方国瑜:《云南史料目录概说(第一册)》,中华书局,1984,第407页。

[24]以往的游记研究和人文地理领域的研究,对徐霞客游记在地理探索与风景描写等方面的特点和贡献已有全面深入的研究,成果众多,本文不再多做讨论。例如,谭其骧、王成祖的前述著作,以及唐锡仁、杨文衡:《徐霞客及其游记研究》,中国社会科学出版社,1987;朱钧侃、倪绍祥主编《徐学概论:徐霞客及其<游记>研究》,江苏教育出版社,1999;朱惠荣:《徐霞客与<徐霞客游记>》,云南大学出版社,2014。探洞是徐霞客西南游记的重要贡献和特点,但需要注意的是,主要在湘南游、粤西游和黔游中多写探洞所见,在滇游中写探洞相对较少,因为云南地貌已有较大变化。

[25]《陈垣全集》,第十八册,第111页。

[26]参见《陈垣全集》,第十八册,第185页。这些议论都与抗战形势有关,隐含对当时的批评。

[27]见朱惠荣校注本,第1503页。

[28]卜正民在其《纵乐的困惑》中举过从贵州最西部的普安县进入云南途中的一例,旅店主人符心华既偷了他的钱,而且在他找舆夫时从中作梗起价,使得他未能找到舆夫,后来只好高价雇马,“无可奈何”。参见氏著,第197-198页;朱惠荣校注本,第813-814页。

[29]参见朱惠荣校注本,第1223页.

[30]见朱惠荣校注本,第1124页,叙及他在独行时与土人和樵夫的问答。

[31]如凤羽何鸣凤购得埋没山间的杨慎“泛湖穷洱源”遗碑,“将为立亭以志其胜”,参见朱惠荣校注本,第1100-1101页。

[32]参见朱惠荣校注本,第708页。

[33]参见朱惠荣校注本,第416页。

[34]徐霞客与丽江土司木增的交往,对徐霞客在云南的旅程及返程影响最大。木氏建有家庭图书馆,著有《雪山诗选》,邀请徐霞客教导其子。参见朱惠荣校本,第1063-1079页;李近春:《徐霞客和木增友好交往叙论》,载《云南省社会科学》1994年第4期;杨斌:《流动的疆域:全球视野下的云南与中国》,韩翔中译,新北:八旗文化,2021,第215页。再如隶属鹤庆军民府(其时已改土归流)的剑川州,有文庙及段公祠、何家书馆,都是可以读书的处所。参见朱惠荣校本,第1088-1101页。其他地方亦有一些例子,如永昌刘北有的太保山麓书馆,参见朱惠荣校注本,第1253页。

[35]参见朱惠荣校注本,第939-940页。

[36]参见朱惠荣校注本,第1170-1172页。他重视碑刻的拓印和记录,与其是一种收集古物的习惯和癖好,不如说是重视把握一地的历史脉络和积淀的习惯。

[37]以往研究对这些内容已经有所梳理和讨论。例如,文庚:《徐霞客对云南土司制度的揭露与批判》,载《思想战线》1975年第4期;唐锡仁、杨文衡:《徐霞客及其游记研究》,中国社会科学出版社,1987,第189-196页;李朝春:《徐霞客笔下的“普名声之乱”》,载《红河学院学报》2009年第4期;吴松琴:《晚明士人对贵州的地理认知及价值——以<广志绎>和<徐霞客游记>为例》,载《贵阳学院学报(社会科学版)》2016年第3期。

[38]参见拙文《西南腹地的构建》,《读书》2019年第9期;《湘西与西南腹地的构建》,《读书》2022年第2期。如果以共同的西南官话来标识西南地区,也可以说,徐霞客最后一次长游的主要目标是广义的西南地区。界定和讨论西南,甚少从语言角度来讨论。例如,邹建达《西南边疆之战》(清代战争全史第四卷)的界定,从多种角度做了讨论,没有涉及地方通用语言的角度。参见氏著,中山大学出版社,2021,“前言”。从西南方言的角度来界定西南,更容易凸显西南治理的特殊经验,也更容易理解。

[39]参见汪晖:《现代中国思想的兴起》,生活·读书·新知三联书店,2004,第590-603页。

[40]例如,朱惠荣校注本,第597、834页。

[41]朱元璋之言见光绪《镇雄州志》卷6上《纶音》,转引自颜丙震:《明代涉黔奏议专题辑论》,九州出版社,2018,第167页。此书提供了有关土司之间矛盾冲突状况及明代朝臣争论的丰富材料及梳理。

[42]参见朱惠荣校注本,第833页。“普名胜”一般写作“普名声”。

[43]参见谷应泰:《明史纪事本末》,中华书局,第1104页。

[44]参见张文木:《中国古代西部边疆南北治理经验与教训》,载《印度洋经济体研究》2018年第4期。

[45]明王朝与安南的关系在前期曾经历从宗藩关系到“郡县其地”,再到恢复为宗藩关系的过程,因而广西的边疆治理曾有较为复杂的变化。参见郑维宽:《历代王朝治理广西边疆的策略研究——基于地缘政治的考察》,社会科学文献出版社,2014,第217-238页。【美】拉铁摩尔在《中国的亚洲内陆边疆》(唐晓峰译,江苏人民出版社,2016)、【美】理查德·怀特在《中间地带:大湖区的印第安人、帝国和共和国》(黄一川译,中信出版集团,2021)与【美】詹姆士·斯科特在《逃避统治的艺术》(修订译本,王晓毅译,生活·读书·新知三联书店,2019)等众多著作持续推进了跨边疆地带的区域研究。其中理查德·怀特借用毛泽东在国际政治领域提出的“中间地带”概念,用于讨论美国与加拿大接壤的五大湖区周边的高地区域的政治文化状况,今天被广泛地用于中国西南及东南亚相关区域的研究之中。在特定的时间内,如徐霞客游历时期,明朝与交趾等国的接壤地带具有碎片化的“中间地带”特点。

[46]参见朱惠荣校注本,第862-863页。

[47]参见《明史》,第1148-1167页;郑维宽:《历代王朝治理广西边疆的策略研究》,第220-221页。

[48]明朝处理缅甸问题的失误,参见张文木:《中国古代西部边疆南北治理经验与教训》。

[49]参见朱惠荣校注本,第1273页。

[50]《近腾诸彝说略》,参见朱惠荣校注本,第1292页。

[51]参见谢国桢:《南明史略》,上海人民出版社,1957;顾诚:《南明史》,光明日报出版社,2011。

[52]参见朱惠荣校注本,第590页。关于明代关于土司治理的思路之争,参见颜丙震:《明代涉黔奏议专题辑论》,九州出版社,2018,第194-216页。

[53]参见朱惠荣校注本,第832-835页。

[54]参见朱惠荣校注本,第780-781页。

[55]参见朱惠荣校注本,第792页。

[56]参见朱惠荣校注本,第802-803页。

[57]参见朱惠荣校注本,第904-905页。

[58]参见朱惠荣校注本,第781页。

[59]参见谷应泰:《明史纪事本末》,第1101-1105页。

[60]见《明实录》第131册《明熹宗实录》,中央研究院历史语言研究所校印,中华书局,2016,第3325-3326页。

[61]见张岱:《石匮书》,故宫出版社,2017,第3534页。张岱“于朱为戚属”,对朱燮元比较了解。参见朱铸禹汇校集注《全祖望集汇校集注》,上海古籍出版社,2021,第1313页。

[62]见《明史》,中华书局,1974,第6463页。“众建诸蛮”见第6446页。

[63]参见《明史》,第6457页。

[64]参见《明史》,第6447页。

[65]参见朱惠荣校注本,第835页。

[66]参见李朝春:《徐霞客笔下的“普名声之乱”》。李朝春对普名声死因的各种说法做了考辩,引用万端友《虚舫剩集·普名声论》的看法,朱燮元奏报称普名声为其妻所毒杀,是虚假之说,“置逆于不问”。徐霞客在调查过程中应会了解朱燮元平定普名声之乱的大概情况。

[67]参见朱惠荣校注本,第861-862、869页。

[68]参见黄道周:《黄道周集》(一),翟奎凤、郑晨寅、蔡杰整理,中华书局,2017,第343页。

[69]“蔡复一为云贵总督湖广辰常等军务兼巡抚贵州”,见《明实录》第129册《明熹宗实录》,第2330页;《明史》,第6459页。

[70]参见黄道周:《黄道周集》(一),第343页。

[71]参见黄道周:《黄道周集》(一),第343-346页。

[72]明代西南总督设置情况的梳理,参见黎小龙:《明代西南总督与民族社会冲突调控》,载《民族研究》2005年第4期。

[73]见朱燮元:《督蜀疏草12卷》卷三,清康熙五十九年朱人龙刻本。

[74]见朱燮元:《督蜀疏草12卷》卷五。

[75]参见《明史》卷249,第6442页。

[76]见《明史》,第6443页。

[77]参见《明实录》第130册《明熹宗实录》,第2650-2651页。《明史》“蔡复一传”的记载有所不同:蔡复一曾取得不俗战绩,明熹宗令与贵州相邻的广西、云南、四川诸郡都由巡抚贵州的蔡复一节制,这是合并指挥川黔军务的开始。但当时以尚书督四川、陕西、湖广诸军的朱燮元不听蔡复一节制,后者“节制不行于境外”。朝廷要协调两人矛盾,御史杨维垣“独言燮元不可易”,明熹宗采纳,让王瑊代替蔡复一巡抚贵州,蔡复一在候任时卒于军中。参见《明史》,第6460-6461页。按《明史》“朱燮元传”记载,其时又有朱燮元以兵部尚书兼督贵州、云南、广西诸军,移镇遵义。按《明史纪事本末》,万历年间平定杨应龙播州之乱后,将播州一分为二,“属蜀者曰遵义,属黔者曰平越”。让“以兵部尚书兼督贵州、云南、广西诸军”的朱燮元移镇属蜀的遵义,意味着朱燮元此时可以节制四川军务,应已任川贵总督。《明史》此处对朱燮元管辖范围的记载应有误,应加上四川。参见《明史》“朱燮元传”,第6443页。前后对照,《明史》关于川黔协调机制建立的过程、贵州总督一职在蔡复一被罢之后接替关系的叙述,有难以衔接或自相矛盾之处。这里采用《明熹宗实录》的说法。

[78]参见《明实录》第130册《明熹宗实录》,第2702-2703页。

[79]参见谷应泰:《明史纪事本末》,第1101-1102页。

[80]参见谷应泰:《明史纪事本末》,第1101页。

[81]“安逆造乱于今八载,臣在黔言黔,黔之外鞭长莫及也。赤水乌撒虽为黔卫,久被安逆隔断,形格势阻,万难经理。夫蜀不出兵赤水,以塞其联络之巢;滇不出兵乌撒,以杜其救援之众;黔虽有强将利兵,譬逐兽而予之莽也,庸有济乎?故黔不得不借力于蜀滇也。”见《明实录附录》第九册《崇祯长编》,中央研究院历史语言研究所校印,中华书局,2016,第1421页。

[82]参见《明史》,第6442-6445页。

[83]参见《明史》,第6445-6446页。

[84]参见谷应泰:《明史纪事本末》,第1099页。

[85]见《明史》,第6456-6457页。参见《明实录》第129册《明熹宗实录》,第2323-2325页。

[86]见查继佐:《罪惟录》第五册,浙江古籍出版社,2012,第1621页。

[87]见张岱:《石匮书》,第2693页。

[88]参见朱惠荣校注本,第1072、1416页。

[89]《徐弘祖传》,见朱惠荣校注本,第1443页。

作者简介

张翔,文学博士,教授,中央民族大学文学院院长,《中华民族共同体研究》常务副主编。主要从事十六世纪以降中国思想史与文学史研究、中国西南地区治理与历史叙述研究,已在《文学评论》《中国现代文学研究丛刊》等刊发表数十篇论文,出版《大同立教:康有为政教思想研究》(社会科学文献出版社,2023)。

编辑|李东昊

关注我们

插图来自网络,与文章作者无关。

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。