重磅书讯|中央民族大学世界史地研究中心推出“经典与解释·世界历史地理丛编”——《布克哈特书信选》

[瑞士]雅各布·布克哈特 著

艾俊树 译

华夏出版社,2025年3月

(丛书:经典与解释·世界历史地理丛编)

作为十九世纪最“不合时宜”的学者之一,布克哈特的思想主题是对欧洲“现代性”及其伴生的文明危机的诊断。出于对古典人文传统的捍卫,他拒绝使用任何现代学科范式来将其思想体系化,而是采取一种隐微式言说,将自身思考融贯在其著作、讲稿以及生前所留下的上千篇书信中。

本书精选了布克哈特书信中最具代表性的181篇,其中包括1879年伦敦旅居期间的9篇日记,全景式地展现了布克哈特从20岁至去世前夕的生活与思考。

现代性危机中的布克哈特

(摘自“中译本前言”,标题与分节均为后加)

一 布克哈特的历史观

带着对人性本相的深刻洞察,布克哈特开启了一种以人为本的历史视角。他强调:

其主要原因在于:首先,黑格尔以逻各斯第一原理来给世界历史赋予起源与目标,并以辩证的逻辑演绎来论证“普遍计划”的必然性,其实质上不过是神义论的世俗化翻版。其次,黑格尔所提出的终极归宿——绝对精神的自由,与布克哈特所追寻的个体自由完全对立。然后,黑格尔主张的民族主义、伟人政治为现代权力国家和极权主义埋下了伏笔,也与布克哈特在政治上的古典主义理想背道而驰。

因此,布克哈特不仅对黑格尔本人表示极度蔑视,甚至一生都与以“黑格尔派”为主流的学界保持距离。除对少数学生外,他从不承认自己有任何哲学思想,也不认为自己能够提供任何体系化的历史哲学或史学方法论。

布克哈特所主张的“直观”(Anschauung),是一种将艺术的直觉(主要通过图像语言)与精神沉思相结合的方法,除它自身外,无需借助外在的概念或规则。他相信,通过这种方式,每个人都能带着诗意的眼光进入过去文化精神的殿堂中,从中找到感兴趣的、有价值的东西,这样兴许能给苦难的现世生活提供慰藉,并给个人的未来命运提供些许指导。最终,对活生生的个体的关切胜过一切抽象范畴,成了布克哈特历史观念的价值基点。

尽管与同时代的其他作品相比,布克哈特的著作和书信可能显得过于“散乱”和“隐晦”,但读者仍不难从中辨识出一个主题,即文明(文化)的历史连续性。在布克哈特这里,它意味着世界历史在进步论的话语外,仍具有某种可供认识的内在线索或标识。

连续性是靠文明的传承与创新来展现的,因为文明本质上是人的生命意志的体现,是我们对自身生存与发展状况不断反思与创造的结果。在世界历史上,文明的发展总是呈现“危机”与“平衡”的交替,而导致危机的根源是人的欲望,它总是不满足当下而渴望周期性变革,从而造成文明内部三因素(国家、宗教和文化)的平衡态势被打破,社会出现急剧的加速运动。

在布克哈特看来,虽然危机可能会促进伟大事物在风暴后得以茁壮成长,但也有可能致使过去的传统被连根拔起,从而使历史连续性出现中断甚至终止的危险。但是,相较于危机这种加速运动,平衡同样也是一把双刃剑。因此,考察历史连续性的关键不在于看一个时代的表面运动是加速还是放缓,而是从危机与平衡之间的“过渡”阶段中,分析对文化形态产生直接作用的外部因素,以及文化主体在此环境下又如何自处自为。

二 布克哈特诊断现代性危机

带此偏好,布克哈特先考察了晚期古代向基督教世界的过渡(君士坦丁大帝时代),以及中世纪到近代的过渡(意大利文艺复兴时代),最终落脚于他身处的“革命时代”到尚未来临的新时代的过渡。

在他看来,革命是18世纪末以来欧洲社会最显著的特征,它力图摧毁一切现存权威和秩序,并把未来寄托在一张由简单化的理想主义所描绘的蓝图之上。它不仅使“所有欧洲民族脚下的历史根基”被抽空,社会秩序陷入周期性的动荡反复,更使国家的不断更正与重构成为文明发展的首要因素,形成对文化十分不利的政治机制与社会土壤。

布克哈特认为,19世纪西方政治最显著的两大特征——“大众民主”和“极权主义”之间是相辅相成的关系。大众民主的底层思维是平等主义。这种把每个人的意见都视为具有同等价值,并力图实现每个人在政治生活中权利均等的观点,将摧毁传统精英秩序的一切残余,整个社会结构变成一个阶级的霸权,同质化和平庸化成为主要潮流。政治上,它导致了无休止的党派争吵和短视低效的行政管理。文化上,它助长了物质主义和工业化模式下的廉价文艺生产。

这种普遍的平庸一旦占据了公共生活的各个角落,就会排斥少数伟大的个性,使真正的文化精英难以为继。而那些善于伪装和欺骗的野心家,却在宪法和民主决议的机制下独揽大权,并以个人意志为中心来建立极权体制。这种体制对内要调动起一切资源和力量来服务于“国家意志”,对外奉行军国主义,通过战争和扩张手段无节制地攫取兴趣,最终导致国际冲突不断加剧、世界大战阴云笼罩。

在布克哈特看来,极权统治最危险之处是导致“可怕的简单化”。它力图将资本的“营利欲”(Erwerbstrieb)与注重效率的工具价值统合在一起,使整个国家变成一座超级工厂,其中权力意志以“工厂主”的姿态自居,将全体人民视为工厂的奴隶,以军事化的纪律管理来使整个工厂高速运转,以期发挥最大化的产出。

在这座工厂中,任何自发的、不同寻常的举动都不可能,有创造力的天才都将在萌芽之中被扼杀。因为在这里,一切都要符合“通用性”(Brauchbarkeit)的标准,任何与“整齐划一”方向相违背的路线都必须被清除。随即而来的,是极其单一狭隘的生活结构和极其贫乏空洞的精神生活,整个社会对文化艺术的需求与关注度降至冰点,文化创造所必需的生命力极度衰退。

这是布克哈特诊断出的欧洲现代文明危机,也就是在现代化的各种乐观表象下,潜藏着使历史连续性中断的内外两层因素——文明内生动力衰退和外部冲突加剧。

在布克哈特看来,要解决这一危机,其根本是塑造一种“真正伟大、新颖和自由的东西”。它一方面要能够对抗权力、物质和商业,另一方面也必须从潜在的本质转为坚固的形态,使自身能够在未来的灾难中幸存下来成为欧洲文明自我修复的主力。

在布克哈特这里,塑造新时代精神的关键是培养具有创造力的文化主体,而这需要从古典文化中挖掘出有价值的种子,将其播撒在现代化潮流的边缘地带,并通过维护城邦体制和践行人文教育来培育可供种子生长的有机土壤。这个种子,就是欧洲文明自古希腊以来的人文主义传统,其核心是个体对“美”的价值追求。美是生命最本质的兴趣,是超越历史时间和事件的恒常不变之物。

无论身处何种时代,人们都可以从过去的文化精神中找到符合自己审美旨趣的有价值之物。而只有那些能够真正振奋人心并使灵魂得以安宁的东西,才能促使人们致力于保存美的价值并更新文化的外部形式,从而自觉赓续过去的文化传统。

因此,布克哈特后半生所追求的事业,就是在巴塞尔的讲坛上为全体公民开展文化史和艺术史的教育。在他看来,伟大的艺术能够表达普遍有效的真理,艺术和美是一体的。艺术家的目标不只是表达内心对自我及世界的感受,而是“将所有的痛苦和激情转化为纯粹的美”,通过形象化的构建使人性潜在的柏拉图式图景得以在现实世界中表现出来。

因此,艺术是“第二次理想化的创世”(eine zweite ideale Schöpfung),是人在生活世界中“表现一个更高级的生活”的主旨,其内容“虽然属于尘世,但却是永恒的,而且已成为一门适用于所有民族的语言”。而文化作为艺术的表征,是艺术家群体意志的结构性表达。

尽管每个时代的文明形态丰富多样,但都存在一种统一的风格,它一方面反映了该时代文化主体(艺术家)将美的理念表现于现实的自主性,另一方面体现了文化主体与社会因素的互动所形成的创造秩序,从而使艺术与文化作为文明时代最显著的特征,在历史连续性中展现“恒常”与“流变”的张力。

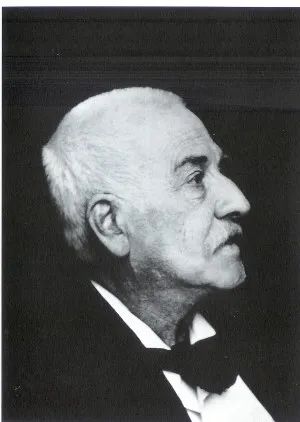

雅各布•布克哈特(Jacob Christoph Burckhardt,1818-1897),瑞士文化史和艺术史学家,被后世誉为与兰克政治史学并立的“经典文化史学之父”。代表作有《世界历史沉思录》《意大利文艺复兴时期的文化》《希腊文化史》等。

译 者

艾俊树,1990年生,重庆人,历史学博士,现为湖北师范大学历史文化学院讲师,研究方向为西方史学理论与史学史、西方思想文化史。在《史学月刊》《人文杂志》等CSSCI源刊发表论文数篇,所发论文被《中国社会科学文摘》转载。参与国家社科基金项目两项。

关注我们

如有涉及版权问题,敬请联系本公众号删除。