第一读者 | 张猛:返回俄罗斯,以诗歌的方式——巴黎俄侨诗歌百年回眸

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

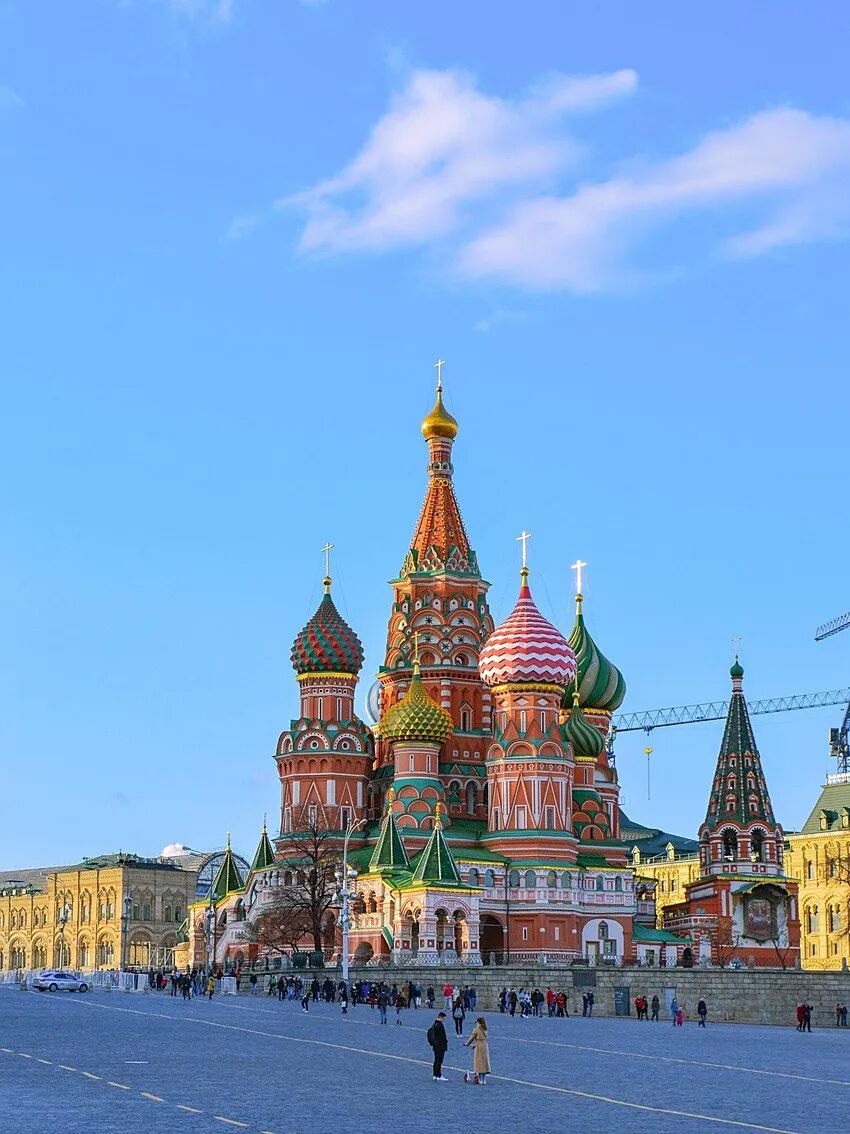

俄国知识分子之所以青睐巴黎,很大程度上是由于巴黎在精神气质上与彼得堡相契合。学者奥·卡拉斯捷廖夫曾指出,对于当时的俄国侨民作家而言,巴黎是彼得堡的替代品,是文学世界的“新首都”。在真正的首都“沦陷”后,作家们选择了在这里继续生活和写作。

——巴黎俄侨诗歌百年回眸

张猛

二十世纪二十年代前后,俄国作家大规模迁移,构成了俄罗斯文学史上蔚为壮观的第一次移民浪潮。尽管侨民作家遍及布拉格、君士坦丁堡、柏林、哈尔滨、上海等地,但他们中的大多数还是将巴黎视为流亡生活的终点。有资料统计,一九三三年之前,在巴黎生活的俄国侨民达四十余万,占当地移民总人口将近一半的比例。一九二〇年三月二十二日,后来(即一九三三年)的诺贝尔文学奖获得者伊·布宁与妻子维·穆罗姆采娃从保加利亚索菲亚城来到巴黎,穆罗姆采娃在日记中写下了对这座城市的最初印象:“在这一周的时间里,我几乎没有看到巴黎,而是见到了非常多的俄国人。只有佣人提醒说,我们不是在俄国。”

从十月革命前后一直到一九四〇年德军占领巴黎,在巴黎曾形成过一个俄国文化的“独立王国”:这里除了有俄罗斯人自己创办的大学和出版社,还有印数可观的报纸杂志,名目繁多的文学团体。得益于法兰西第三共和国对俄国难民的倾斜政策,在二十多年的时间里,俄国人几乎“占领”了塞纳河畔的所有咖啡馆。一百年之后,我们回顾巴黎俄国侨民作家的人生际遇,不妨用诗人、评论家格·阿达莫维奇后来出版的一本书的书名来概括——“孤独与自由”:脱离故土来到异国他乡,成为他们罹患“孤独症”最深刻的原因;而远离新政体的约束,又让他们依然可以无所顾忌地使用旧日的嗓音歌唱,这不能不说是一种精神上的自由。

俄国知识分子之所以青睐巴黎,很大程度上是由于巴黎在精神气质上与彼得堡相契合。学者奥·卡拉斯捷廖夫曾指出,对于当时的俄国侨民作家而言,巴黎是彼得堡的替代品,是文学世界的“新首都”。在真正的首都“沦陷”后,作家们选择了在这里继续生活和写作。从某种意义上讲,以白银时代文学重镇闻名的彼得堡与巴黎拥有相同的贵族文艺调性,而老作家们捍卫的这种调性,与以大众文化为导向的苏联文艺构成了一种对峙。浸润着传统文学精神的老一代作家往往负有坚定的使命感。面对俄罗斯文学传统有可能被新型文化扼杀的危险,著名诗人季·吉皮乌斯率先做出了那个著名的论断:“我们不是被流放的,我们负有使命。”老一代侨民作家决心像盗火的普罗米修斯那样,不畏艰难,宁愿忍受孤独的流亡生活,只为让俄国文学传统的“火种”存续下来。

酣睡也好过聆听一段

凶恶的人生感受,

空虚的斗争真理寥寥。

我知道一切,我看到了一切——

倒不如在梦中让你靠近

未知的朝霞。

以弗·霍达谢维奇等人为代表的老一代俄侨诗人将这种使命感融入创作之中。上面这首《座谈会上》(节选)收录于霍达谢维奇的诗集《沉重的竖琴》,其写作灵感很可能源自普希金的诗歌《预感》。除了同样使用穿插着抑抑扬格的四音步扬抑格外,这两首诗都以人生无常为主题,情感上也都是从失意转向寻求心灵的慰藉。不少批评家指出,霍达谢维奇的诗歌创作继承了以亚·普希金、叶·巴拉丁斯基、费·丘特切夫、彼·维亚泽姆斯基等为代表的十九世纪俄罗斯诗歌传统。不仅如此,霍达谢维奇本人也是普希金研究专家,一九三七年曾出版《论普希金》,对其叙事诗及彼得堡主题小说均发表了富有洞见的言论。

一般而言,老一代侨民诗人,如霍达谢维奇、阿达莫维奇、格·伊万诺夫【本文涉及两位名叫伊万诺夫的俄罗斯诗人,一位是格奥尔基·伊万诺夫,另一位是维亚切斯拉夫·伊万诺夫(1866—1949)。为便于读者区分,我们在文中将这两位诗人分别称作“格·伊万诺夫”与“维·伊万诺夫”】等,在出国之前就拥有了足够的名望与资产,因此在巴黎生活得不算拮据,也有足够的精力传播俄罗斯的精神火种。德·梅列日科夫斯基与吉皮乌斯夫妇早在移民之前便在巴黎拥有住房,家中定期举办文学沙龙“星期天读书会”和“绿灯社”,吸引了大批拥趸。而承载老一代诗人创作的平台,则是侨民们主办的报纸和杂志《当代纪事》《最新消息报》《白昼报》《复兴报》《环节》《新航船》《俄罗斯意志》《新家》《里程碑》等。

老一代文学家是情感炽热的文化使徒。他们在俄国已经接受了完整的俄罗斯文学教育,有不少诗人本身已是白银时代重要诗歌流派的代表人物。捍卫纯正的俄罗斯语言是他们义不容辞的责任。正因为如此,他们在报纸上展开论战,批评年轻一代侨民诗人对传统的背离,讨论什么才是真正的“俄罗斯诗歌”。为了给子孙后代保存完整的俄罗斯文化基因,他们撰写了大量回忆录和传记作品,如霍达谢维奇的《杰尔查文》、玛·茨维塔耶娃的《我的普希金》、鲍·扎伊采夫的《瓦拉姆》和《关于祖国的话》等等。

此外,这些对祖国文化的未来忧心忡忡的老一代作家还组织了形式多样的读书会及文艺沙龙,吸引了侨民中为数甚多的文化精英。而所有沙龙中名气最大的,当属我们前面提到过的“绿灯社”。它是对一八一九年至一八二〇年间由彼得堡十二月党人成员创办、普希金参与的思想文化沙龙——老“绿灯社”的延续。在新“绿灯社”的一次聚会上,梅列日科夫斯基解释了沿用这个名称的真正意图:这是俄罗斯文学从黄金时代到白银时代的观念传承,思想的火焰穿过绿色的灯罩,就像信念穿过蕴含着希望的绿色——一种对自由的信念,渴望将自由与俄罗斯融为一体。吉皮乌斯作为“绿灯社”的重要主持人,曾在沙龙中发表过著名的演说《流亡中的俄罗斯文学》,还曾在诗歌《“绿灯社”里的诗歌之夜》(1927)中这样描写聚会的场面:

快瞧啊,快瞧,这种事即将发生:

奥楚普充满威严地站起身。

梅列日科夫斯基与拉津斯基融合成

天上的一团云雾,

仿佛一位古希伯来少年,

以圣经的诗行哭出声响,

克努特在哭泣,哭泣……

该用怎样的标尺衡量恐惧?

哦,告诉我,哦,请让我相信,

大厅里有人不会沉入梦乡。

客观来讲,对于老一代诗人而言,侨民经历割裂了他们的生活,但也为他们提供了更多发言的契机。在他们的诗歌中,遥远的故国是挥之不去的主题,“离开”和“返回”成为诗人们自身命运翻转的象征。例如,阿达莫维奇在其诗歌《我们何时会返回俄罗斯》(1930)的结尾处写道:“我们何时会返回俄罗斯……可是雪封了道路。/该集合了。天已发亮。该动身上路了。/两枚铜币永久保存,双手交叉在胸前。”在这些俄侨诗人心中,他们极力捍卫的俄罗斯文学传统就是那“两枚铜币”,就是那“双手交叉”的仪式感。

相比老一代侨民诗人,年轻一代对俄罗斯祖国的情感要淡漠得多,处境也比父辈困窘得多。他们几乎还未来得及体验父辈口中来自权力阶层的压制便流亡异国,随之而来的那种漫无边际的自由将这些“赤裸生命”抛掷到不受所在国法律认可和保护的旷野。年轻的诗人们饱尝无家可归、无人倾诉的孤独,成为评论家弗·瓦尔沙夫斯基笔下“不被注意的一代”。

新一代侨民诗人大多出生于一九〇五年左右,离开俄国之前尚未完成完整的教育,因此移民后可选择的只有一些要求不高、收入微薄的工作,如洗碗工、酒吧服务员、出租车司机。当时在巴黎有将近百分之二十的出租车司机来自俄国,人数仅次于意大利和非洲国家的移民。每天,在结束了辛劳的工作之后,年轻的诗人们喜欢聚集在巴黎南部蒙帕纳斯区的咖啡馆里,喝着价格低廉的咖啡,与同胞交流诗歌写作心得。女作家季·沙霍夫斯卡娅在其回忆录中写道:“实际上,除了年轻,他们身后别无他物……我每次来到蒙帕纳斯,基本上都清楚自己会在上述几个咖啡馆里遇到哪些人,因为那时所有人都没有家。在某个地方过夜、去找某个人,都是不可能的。咖啡馆是使人免于孤单的俱乐部。”年轻的诗人们没有机会充分感受俄罗斯文学的精髓,只能在生计之外写作,并且很少能寻觅到发表的途径,更不用说依靠写作挣得面包。与此同时,他们也很难得到前辈的指点,以至于大部分人长期默默无闻,最终不得不放弃写作。

然而,在这个惨淡登场而后又迅速黯然谢幕的青年创作群体当中,也曾出现过一个风格独特、旗帜鲜明的流派——“巴黎音调”。不过,他们没有固定的组织,没有章程,也没有确切的文学宣言,所以算不上严格意义上的文学流派。关于“巴黎音调”这一名称的最初来源众说纷纭,主要观点有两种:一是认为它来自鲍·波普拉夫斯基【鲍里斯·波普拉夫斯基(1903—1935),巴黎俄侨诗人重要代表。对于波普拉夫斯基是否为“巴黎音调”群体的代表,学术界有不同看法。但人们普遍认为,波普拉夫斯基是年轻侨民诗人的领军人物,他的“末世论”风格的写作为“巴黎音调”这个诗人群体的诗歌世界观奠定了基础】,另一种则认为它与作为批评家的阿达莫维奇不可分割,因为阿达莫维奇为了这一非正式流派的形成所做的工作是显而易见的,并且“巴黎音调”这个词组十分符合他对理想诗歌的构想,那就是诗歌要具有音乐性。据学者伊·鲍雷切夫总结,“巴黎音调”的写作者们在创作上至少体现了如下几个特点:一、诗歌的一神论;二、自我监督和内在的禁欲主义;三、语音的自足性;四、诗学上的真诚,对自己诗歌作品的责任感。“巴黎音调”最重要的代表,是堪称天才诗人的波普拉夫斯基。此外,同样被读者认为属于“巴黎音调”群体的重要诗人,还有利·切尔文斯卡娅、阿·施泰格尔、尤·曼德尔施塔姆等等。

波普拉夫斯基被称作“蒙帕纳斯的俄耳甫斯”,这一称谓似乎暗示了他的神秘命运以及他的诗作与音乐之间的关联。波普拉夫斯基出生于一个氛围良好的艺术之家。少年时代,未来主义的风驰电掣、目空一切令他心驰神往,弗·马雅可夫斯基、布尔柳克兄弟、瓦·卡缅斯基的诗歌带他进入了诗歌创作领域。然而,一九二一年之后的流亡生活改变了他的心态,生活的无序、存在的荒诞、逻辑的断裂渐渐成为他写作的主导方向,而他后期的诗集《方向不明的飞艇》和《自动写作的诗行》又表现出音乐性与超现实主义的融合。

世界幽暗、冰凉、透明,

早已准备一步一步走向冬天。

他亲近孤独和阴郁的人们,

他们从梦中醒来,率直而坚强。

他在想:容忍吧,坚强一些吧,

大家都不幸,大家都沉默,大家都在等待,

大家都挂着笑容勤奋地工作,

然后打着瞌睡,书本掉落在胸口。

(《世界幽暗、冰凉、透明》节选,1930)

这首诗开头便点明了世界、冬日与人心之间的共同之处:孤独、阴郁。在这两个诗节中,波普拉夫斯基没有使用一个长句子,而完全凭借短促的音节在观念中的敲击,完成了对诗歌世界的塑造。他将诗歌分化为细碎的、不连贯的短语,仿佛“世界”进入冬天时踉跄的脚步,在孤独中迈向幽深。波普拉夫斯基希望通过“大家都不幸”“大家都沉默”“大家都在等待”这种从一个动作到另一个动作的递进,实现他对冬天漫长状态的模仿。不过,我们必须承认,这样的写法客观上造成了语义的断裂,一个词语挤压着另一个词语,令人感到压抑。学者列·加利采娃认为,波普拉夫斯基一直都在寻求意义、形象和音符等方面的均衡,他的“音乐性”不再是瓦·勃留索夫式的严格对称,在巴黎的侨民诗人中,他对音乐有着独特的理解,“过分执着于音乐性及形象,这本身就像同时追赶两只兔子”。

除了看重诗歌的音乐性之外,“巴黎音调”诗人具有另一个十分典型的倾向,即对自我情感状态的重视。与老一代诗人将抒情主人公“我”与俄罗斯祖国、人的存在等宏大命题相并置的做法不同,年轻诗人们力图用私密性取代公共性,作品不再追求通过意象、语词组合等方式与更为广大的潜在读者进行对话,而是像日记的片段一样,带有写作者“我”的深刻烙印。他们的诗歌仿佛在讲述个人的隐私,时常出现一些自恋式的哀怨之词。例如施泰格尔就在其诗歌《翅膀?翅膀已经折断……》(1938)中写道:

主祷文:尽可能地活着,

但要知道,没有人来帮忙,

也没有人能帮忙。

如果说真理已经令人无法忍受——

还有浑浊的塞纳河与夜晚。

对日常生活的哲理性思考构成了施泰格尔最主要的创作样式。这个出生于旧式瑞士男爵家庭的流亡者性格忧郁、敏感而又爱好自由,短短的一生都在颠沛流离中度过。施泰格尔自幼年起便患有肺结核,在乌克兰度过了童年时代。后来由于爆发了革命,全家人搬迁去了君士坦丁堡和捷克。为了疗养身体,他到过巴黎、马赛、尼斯、伦敦、罗马、柏林、格拉斯等城市,在任何一个地方都没能安定下来享受生活,而病痛又令他难以捕捉生活的愉悦。一九四四年,二战的炮火仍未停息,他静静地躺在没有战争纷扰的瑞士医院里死去,年仅三十七岁。

与施泰格尔同属“巴黎音调”风格叙事的诗人切尔文斯卡娅的生活履历要简单得多:一九二〇年,她随家人移居君士坦丁堡,两年后定居巴黎。这位女诗人热衷于对诗歌进行字斟句酌的探索,有学者认为她“凭借艺术的习惯、艺术的态度,生活在艺术的世界里”。切尔文斯卡娅很早便在侨民文学圈声名鹊起,这得益于霍达谢维奇与阿达莫维奇发起的关于诗歌标准的十年论战。以切尔文斯卡娅为代表的年轻诗人成为此次论战所针对的中心群体——他们的诗歌结构简单,诗行普遍短小,致力于表现心灵在瞬间受到的震颤。这些诗大都缺乏深刻的意象,完整的句子被分割成十分短小的片段,以提高诗歌内部节奏的紧张性,而这恰恰构成了论战中被诟病为“个人文献式”写作的主要特征。【关于该论战的来龙去脉,可参见张猛《为诗一辩:霍达谢维奇与阿达莫维奇的十年论战(1927—1937)》,载《北京第二外国语学院学报》,2022年第4期。】二战前,切尔文斯卡娅出版了《来临》(1934)和《拂晓》(1937)两部诗集,其诗作风格大都如此。譬如这首《我第一次注意到……》:

……

秋日的黎明早已

在角落把我们守候。

痛苦的影子——像其他的影子一样——

现在没有,而未来和过去都挥之不去。

一切都只从痛苦中产生,

一切都体现在哀伤里——

又一次,它在雨中消失……

我们的命运无法觉察:

就像手心里的一丝冰凉,

让人无从举起。

这种类型的创作有点类似“青春伤痕文学”,当写作到达一定阶段时,难免会陷入程式化的困境:浸染着悲伤与怀疑情绪的诗句除了表达个人情绪外,无法指向更加广阔的意义空间,修辞和手法上的精简也阻碍了进一步分析、探索的可能。

其实,老一代诗人的指责在今天看来未免过于苛刻。年轻诗人们之所以选择这种不同于前人的主题和风格,与他们自身流离失所的背景相关,也与他们在所处年龄段所特有的敏感和迷茫相关。一九三五年,波普拉夫斯基的女友回到苏联后失去了消息,他在迷茫孤独的境况下想到了自杀。为了避免独自死去,他选择了在一位不熟悉的朋友家中吸食海洛因,最终中毒身亡。这一事件在侨民诗人圈中引起极大的震撼,波普拉夫斯基似乎成了年轻一代诗人的代言人,他的不幸暗示了这代人面对荒诞冷漠的世界普遍流露出的挫败感。显然,他们无力也无意扛起保存俄罗斯文学火种的重任。

细究“巴黎音调”的写作源头,有两位诗人或许是无法跳过的。首先应当提到的是白银时代诗人伊·安年斯基【伊纳肯季·安年斯基(1856—1909),俄罗斯白银时代重要的抒情诗人之一,其诗歌创作对俄罗斯现代主义诗歌的发展产生了较大的影响】。这位介于象征派和阿克梅派之间的诗人擅长以敏锐的笔触及“袒露的良心”实现与自然环境的共鸣,表现分裂的内心在“绝望”和“希望”之间的摇摆。“在我面前永远展开着/那涂满墨迹的一页。/我要离开人群,可是去哪里,/我到哪里可以躲避那些黑夜?”(《回忆的忧伤》,1910)这样的文字,在侨居巴黎的年轻人读来,恰如其分地勾勒出他们的精神面貌。而另一个让他们着迷的诗人,无论从时间还是空间距离而言都并不遥远,这就是老一代侨民诗人格·伊万诺夫。

格·伊万诺夫是公认的最重要的巴黎俄侨诗人。他虽然接受过良好的法语教育,与不少法国文化界名人过从甚密,却拒绝持有法国护照,坚持使用俄语创作。和老一代侨民诗人一样,他在离开俄国之前,就已经是阿克梅派重要组织“诗人车间”的成员。不过,尽管他当时渴望成为一名优秀的彼得堡诗人,却一直不得要领,不得不在安·阿赫马托娃、尼·古米廖夫等大诗人的身后亦步亦趋。一九一五年,格·伊万诺夫的对手霍达谢维奇在评价他的早期诗集时曾断言,除非格·伊万诺夫在未来的生活中经历一场灾难,受到极大的震撼,否则他不会成为一名真正的诗人。没想到这番评论竟然得到了应验,日后的侨民生活在极大程度上重塑了伊万诺夫的认知。他将个体的“我”的悲怆性感受及其与“世界”之间的对立存在作为诗歌最重要的内核,通过升华具体的物象,形成了超越日常场景书写的存在主义风格。一九三一年出版的诗集《玫瑰》使他在侨民文学界获得了前所未有的关注,诸如雪、永恒、玫瑰、死亡之类的意象摆脱了时代的局限,从而引领了整个侨民诗歌界的忧伤基调。

这只是蓝色的烟,

这只是梦中之梦,

荒凉花园上悬挂的星星,

你窗户上的玫瑰。

这便是这个世上所谓的

春天,

寂静,在这清凉的深邃之上

清凉的光。

黑色船桨滑动的幅度更宽,

天蓝的暮色更为洁净……

这便是这个世上所谓的

命运。

(格·伊万诺夫,《这只是蓝色的烟……》,1930)

为了表现存在的深刻本质,格·伊万诺夫找到了一系列词语来定义自己流散的情绪,如“崇高”“闪光”“蓝色深渊”“人间的丑陋”“永恒的废话”“蓝色香味”“深色玫瑰”等等。在他笔下,世界以其无序性和混乱性进入人的生活,将之变为地狱的前兆。格·伊万诺夫的研究专家安·阿利耶夫在一次采访时就曾指出,正是诗人那些充满悲剧性的抒情诗作,为巴黎俄侨诗歌奠定了氛围基础。格·伊万诺夫的诗歌中深刻的内心剖析不涉及任何社会问题,无疑更容易拨动年轻俄侨诗人的心弦,于是他们竞相模仿格·伊万诺夫对“死亡体验”等主题的创造性处理,借以书写自己独特的流亡体验。

这里我们或许有必要梳理一下巴黎俄侨诗歌与白银时代诗歌的关系问题。从“巴黎音调”的风格可以明显感觉到,“颓废主义”是这一时期巴黎俄侨诗人,尤其是年轻诗人创作的主潮,而白银时代之所以会形成蔚为壮观的声势,同样与“颓废主义”有不可分割的关系。白银时代诗人维·伊万诺夫认为:“颓废主义就是感觉、意识到与过去的高雅文化传说之间存在着最细微的联系,同时又高傲而痛苦地意识到我们处于其最末尾的阶段。”霍达谢维奇同样对自己所属的侨民作家圈作出过类似描述:“看起来,无论侨民文学样貌如何,无论它具有怎样的优点和缺点,它都有能力创造一些个别化的东西,却难以形成完整的体系,侨民群体最终无法胜任这个任务。俄罗斯作家的命运就是——死亡。他们幻想在异国他乡躲避死亡,可死亡正在那里窥伺他们。”

具体而言,白银时代的三大诗歌流派都曾对巴黎俄侨诗歌产生过影响。首先,格·伊万诺夫等人表现出的“言之有物”,恰好是阿克梅派的传统。在审美上,阿克梅主义成为“巴黎音调”乃至整个侨民诗歌的重要内核。那些在彼得堡“诗人车间”里形成的审美原则,譬如对信念、爱、词语、死亡等主题的青睐,都被“巴黎音调”的诗人们逐一继承;同时,在侨居异国的具体语境下,颠沛流离的无助感,无法回到祖国的沉重现实,以及现实存在的生存问题和对死亡的真切感受,无疑让他们将这些主题阐释得淋漓尽致。

其次,白银时代另一个流派——未来主义——对俄侨诗人的影响也不容忽略。二十世纪二十年代的前几年,在巴黎的年轻俄侨诗人中间出现了一些热衷于先锋主义诗歌观念的团体,他们对以维·赫列勃尼科夫、马雅可夫斯基为代表的诗歌写作充满了兴趣,并纷纷效仿。尤其是在“十字路口”“游牧点”等青年诗人组成的文学小组里,不乏对先锋主义诗歌的热烈追捧。不过,这一现象并未被广泛接受。霍达谢维奇就是一位坚决反对未来主义诗歌的批评家。他撰写了《论形式与内容》《坦胸露乳的马》《伊戈尔·谢维里亚宁与未来主义》等文章,抨击侨民诗人们激进的诗歌实验对俄罗斯诗歌标准的僭越,他曾写道:“一九二五年,我结识了在巴黎的年轻俄侨诗人。必须承认,我觉得自己来到了偏僻的外省……在诗意盎然的巴黎,我却被穷乡僻壤的气息笼罩,这是因为未来主义在这儿被看做新东西,有人甚至认为它打开了全新的视野。”这番批评从侧面反映了未来主义在巴黎俄侨诗人群体中的影响力。

最后,还要再提一下象征主义在巴黎俄侨诗人身上发挥的作用。除了深受安年斯基诗歌创作的影响外,年轻诗人们对超现实的、神秘主义的内容产生兴趣,很可能还与老一代象征主义者梅列日科夫斯基、吉皮乌斯的影响有关。他们两人组织的“星期天读书会”等沙龙也会邀请一些年轻诗人加入。对于这些年轻诗人而言,痛苦却又迷人的死亡就如同那个心灵的“彼岸”,而象征主义所追求的音乐性在他们看来恰是对死亡节奏的模仿。例如,波普拉夫斯基正是找到了五音步扬抑格这样的诗体格律来描摹死亡,从而被评论家米·加斯帕罗夫称为“扬抑格死亡的大师”。波普拉夫斯基的这种手法,与白银时代的大诗人勃留索夫相比,已经有了明显的变化。象征主义的音乐性所追求的诗情世界与梦幻世界的内在联系,在波普拉夫斯基这里变成了诗情世界与死亡世界在节奏上的契合。

二〇〇五年十二月八日至十日,日内瓦大学举办了一场名为“俄罗斯作家在巴黎:1920年至1940年法国文学一瞥”的国际学术研讨会。会议的重要议题是厘清法国文学对巴黎俄侨界的影响,而该会议文集的编者及一些学者得出的结论却多少有些令人沮丧。他们认为,尽管俄侨作家在巴黎生活、写作了几十年,但俄侨文学与法国文学在这里的邂逅“并没有得到应有的发展”。

那么,从俄法文学接触的事实来看,俄侨诗歌是否真的如文集的编者和学者们所指出的那样,做到“全然保守”了呢?不可否认,老一代俄国文学家在向同胞介绍俄国文学时,或多或少都表现出“自我保护”的倾向。为了使俄侨作家的写作尽量保持“原汁原味”,避免受到法国文学太多影响,《最新消息报》《白昼报》等报纸最初甚至很少刊登当代法国文学的内容,即使刊登也是为了形成对比,以体现俄国文化的亲切之处。不过,这种做法并不能彻底阻止法国文学思潮进入俄侨作家的接受视野,对年轻的俄侨诗人来说更是如此,他们对法国的文化接受迅速而自然。作家加·加兹达诺夫【加伊托·加兹达诺夫(1902—1971),本名格奥尔基·加兹达诺夫,俄罗斯侨民作家、文学批评家。1923年移居巴黎,代表作有小说《克莱尔家的夜晚》等】在《关于文学的思考》(1931)一文中,就关注到了这种现象:“……还应当注意到法国文学——与其说是文学,不如说是技法——的影响,这一点尤为明显。我们已经习惯了它的存在,以至于见怪不怪——在俄罗斯境外出版物中,经常会重复出现某些法国文学所特有的手法。”

一九二四年,法国诗人布勒东发表“超现实主义宣言”,文学艺术界掀起声势浩大的超现实主义运动、达达主义运动,而当时身处巴黎的俄国诗人也不可能置身事外。大部分老一代诗人(如尼·别尔别洛娃)对波德莱尔等人颇有微词,斥责其为颓废主义的代表(而我们在上文曾探讨“颓废主义”对整个白银时代的影响)。但另一些俄侨诗人则表现出相反的态度。比如,波普拉夫斯基毫不掩饰自己对法国文学的喜爱,甚至专门写诗献给文学偶像兰波。不仅如此,他还在日记里提到,爱伦·坡、波德莱尔、阿波利奈尔等诗人曾经是他写作的榜样。他从充斥着颓废与堕落气息的诗集《恶之花》中读出了作者可贵的一面,甚至模仿波德莱尔的风格,写出了那首著名《黑色的圣母》(1927):

……

那个时候穿着红色制服的马队,

大汗淋漓,厌倦了节日,

炮队在阅兵队伍的后面

走过,露出无动于衷的表情。

在头顶的上方,呕吐气味,

礼花呛鼻子的烟雾,将会和尘土、

香水、汗液、骑兵急迫的喧闹

混为一体。

……

目空一切的年轻人,

穿着下摆宽大无边的裤子,

突然听到幸福短促的射击,

波涛中红色月亮的飞翔。

这首诗再次显示了年轻诗人对混乱无序的“死亡”主题浓厚的兴趣。“黑色的圣母”形象来自世界文化中的圣母崇拜,此处又杂糅了多神教与基督教的元素,借以再现末世来临的恐怖景象。波普拉夫斯基对色彩和节奏的强调,对多种感官的调动,以及他所采用的自动化处理方式,都显露出超现实主义的鲜明痕迹。

不过,也有学者指出,尽管波普拉夫斯基已经是俄罗斯最接近法国超现实主义的“现代主义者”,两者之间仍旧存在很大差异:法国的超现实主义有其自由狂放的特点,是一种以解放意识为前提的实验性写作;而波普拉夫斯基无法做到这一点。有评论家指出,“波普拉夫斯基的感性对于二十世纪的‘现代派’来说是异己的。的确,阿波利奈尔没有这种特点。波普拉夫斯基的悲悯心完全是俄罗斯式的,这一点使得他与陀思妥耶夫斯基笔下的‘穷人’十分相似,而在诗歌创作上,他又同伊纳肯季·安年斯基一脉相承”。简而言之,尽管波普拉夫斯基被认为是“普希金与兰波共同的儿子”,但是从本质上来说,他仍旧是纯粹的俄罗斯人。

如此看来,所谓的影响研究确乎处于尴尬的境地——尽管年轻的侨民诗人生活在异国文化环境中,对母语文学的接受不算深刻,也并没有把保存俄罗斯文学火种视为自己的使命,但他们的作品永远剔除不掉其内在的、根深蒂固的俄罗斯属性。法国文学的某些特征与腔调固然会成为年轻侨民诗人写作道路上的抓手,但他们对俄罗斯文学的继承则是潜移默化的,白银时代的准则总会在他们的创作中得到回应。

一九五五年,阿达莫维奇在纽约出版了关于侨民诗人的评论集《孤独与自由》。在这本文集中,他将梅列日科夫斯基、布宁等“西方化”的作家称为真正的俄罗斯作家,因为在他们与俄罗斯的联系背后,可以“感觉到他们与大地、与世界的关联”。阿达莫维奇秉持这样的观点:从更加宏大的视角来看,俄罗斯文学的命运与世界文化的命运交织在一起。

事实上又岂止是文学命运的交织。一九三九年,由于法西斯势力在法国的渗透,一批俄侨作家(如“巴黎音调”的代表人物尤·曼德尔施塔姆、尤·费尔津等)被德国纳粹关押进了集中营,遭迫害致死;而另一批诗人(如阿达莫维奇、尼·奥楚普、达·克努特等)则与数千名俄籍预备役士兵一起,奔赴埃塞俄比亚、叙利亚、埃及、利比亚、突尼斯、意大利等地,参加反法西斯战争。存在了近二十年的俄侨“巴黎中心”走向没落,直到二十世纪八十年代中期至九十年代初,俄罗斯掀起“回归文学”热潮,巴黎俄侨诗人及其尘封已久的诗歌才真正进入俄罗斯读者的阅读视野,至此,格·伊万诺夫去世前几天写下的诗句终于成为现实:

沿着痛苦前行,我在梦中看到——

我带着对你的爱和罪恶流亡。

但我没有忘记,我曾得到承诺——

复活。返回俄罗斯,以诗歌的方式。

(《夜莺在夹竹桃树枝上啼啭……》,1958)

张猛,文学博士,中国人民大学外国语学院副教授。从事俄罗斯文学翻译与研究工作,出版有专著《父与子:1920—1940年间的俄侨诗歌》、评论集《镜子与迷宫》、译著《蓝色笔记本》等。

原载于《世界文学》2025年第5期,策划及责任编辑:孔霞蔚。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》