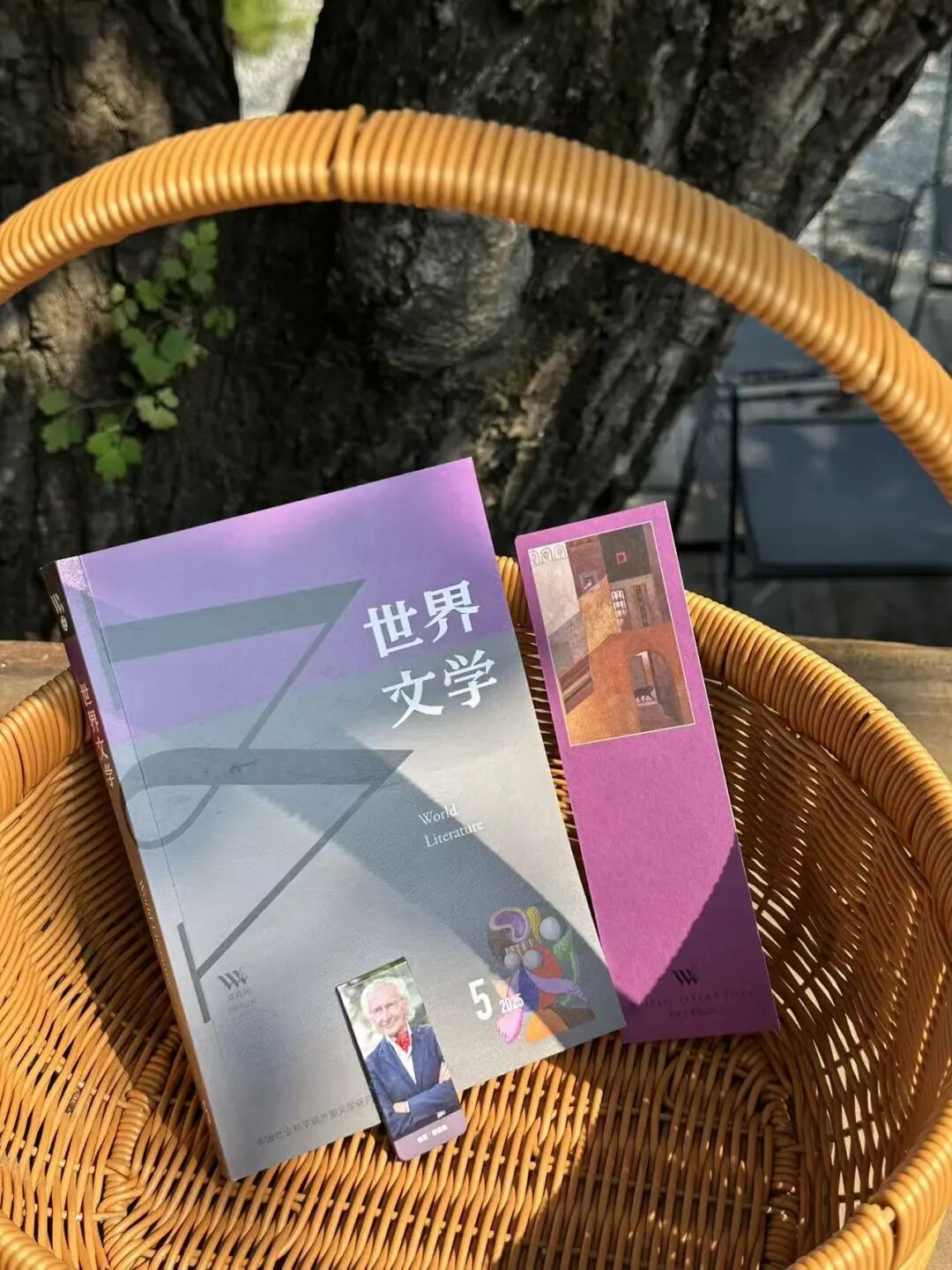

新鲜出炉|《世界文学》2025年第5期目录及内容摘要

![]() 爱世界,爱文学,爱《世界文学》

爱世界,爱文学,爱《世界文学》

他们来了(外二篇)

〔法国〕安·索蒙作 孙圣英译 / 9

那年四月

〔西班牙〕阿·洛佩斯·萨利纳斯作 邓榕译 / 29

那个遥远幸福、公平正义的世界

〔俄罗斯〕库·涅波玛作 李冬梅译 / 38

马苏罗中士怎么了?

〔荷兰〕哈·穆里施作 孟洁冰译 / 44

香烟的味道

〔俄罗斯〕亚·卡拉肖夫作 杨华译 / 71

月亮谷

〔美国〕保·尹作 郭冬辉译 / 103

明天回这里来

〔玻利维亚〕阿·奥斯特里亚·古铁雷斯作 张礼骏译 / 124

那是另一场战争

〔莫桑比克〕莉·蒙佩雷作 吕婷婷译 / 133

〔俄罗斯〕马·奥西波夫作 顾宏哲译 / 145

科德角(中篇) / 147

莫斯科—彼得罗扎沃茨克(短篇) / 186

颤动

〔日本〕彩濑圆作 杜海清译 / 208

失败人生经营指南

〔法国〕多·诺盖作 孟瑶译 / 224

巴黎俄侨诗人诗歌选译

张猛译 / 267

霍达谢维奇诗三首

〔俄罗斯〕弗·霍达谢维奇作 / 269

阿达莫维奇诗五首

〔俄罗斯〕格·阿达莫维奇作 / 274

吉皮乌斯诗二首

〔俄罗斯〕季·吉皮乌斯作 / 277

伊万诺夫诗七首

〔俄罗斯〕格·伊万诺夫作 / 280

切尔文斯卡娅诗十二首

〔俄罗斯〕利·切尔文斯卡娅作 / 285

施泰格尔诗三首

〔俄罗斯〕阿·施泰格尔作 / 295

“返回俄罗斯,以诗歌的方式”

——巴黎俄侨诗歌百年回眸(评论)

张猛 / 297

给我的孙子或孙女的公开信

〔阿根廷〕胡·赫尔曼作 刘欣琪译 / 316

战争是生命的收割机,也是文明的焚化炉。兵锋所指,生灵沦为焦骨,繁华化作废墟。烽火燃尽,残烟却经久不散。淤滞的浓烟将会侵入整个社会肌理,潜入生者的身体内部,甚至渗入其意识深处。在满目疮痍的废墟上,在缭绕不绝的余烟里,时常徘徊着那些为亡者拾骨安魂的入殓师,翻寻失落记忆的拾荒者,测绘弹道和泪痕的制图员,拔除地雷和心刺的疗愈师。反战小说就诞生于这些人员一次次重返历史现场的“想象”之旅。值此世界反法西斯战争胜利80周年之际,本期特别推出一组反思战争暴力本质的当代小说。其中多篇作品或以二战及战后初期为时间背景,或从当代生活出发探寻那段历史记忆。本专题的反战叙事很少直接展示战事的残酷,而是侧重表现战争造成的非人化影响和持久创伤。我们邀请读者朋友一起拨开战火的余烟,走入亲历者的心理残垣,探访受害人的精神防线。

法国作家安妮·索蒙的《他们来了(外二篇)》是一组较为典型的战争创伤叙事。在每篇小说中,主人公的意识都被禁锢在二战的烽火岁月里。《他们来了》以失智老人的内心世界为画布,以关小黑屋和住孤老院为引线,将当年等待屠杀的荒诞场景和如今不能自理的“囚徒”生活相拼接,铺展出一幅有待我们在细致阅读中重新组构的心理镶嵌画。西班牙作家阿尔曼多·洛佩斯的《那年四月》则是从孩童的目光来透视二战期间佛朗哥独裁政府统治下的社会状况。小孩子对现实秩序的惶惑不解,与遭羁押父亲的隔墙相伴,在精神高压下的漫长等待,对个人政治理念的无声坚守,都给这篇小说的批判性增添了一股格外动人的力量。俄罗斯作家库斯丘·涅波玛的《那个遥远幸福、公平正义的世界》同样从少儿的视角来审视法西斯暴行带给广大人民的深重灾难。不同的是,涅波玛通过主人公临刑前的遐想,巧妙虚构了一个超越苦难现实的美好世界。荷兰作家哈里·穆里施的《马苏罗中士怎么了?》将直接参战人员作为展示心理创伤的标本。这个故事的背景设置在1955年,彼时印度尼西亚已取得反殖民斗争的胜利,成为独立国家,但西巴布亚仍然处在荷兰殖民者的掌控之中。穆里施以荷兰驻新几内亚军官隆斯泰因中尉所提交的军情报告为载体,以客套的公文语气和精确的科学用语讲述了马苏罗中士离奇而骇人的“石化”事件。

俄罗斯作家亚历山大·卡拉肖夫的《香烟的味道》同样记录了参战将士的人生际遇和心灵创痕。作者以千禧年前后的车臣战争为背景,采用回忆录的形式记述了主人公从秋天入伍到负伤退役的经历。美国韩裔作家保罗·尹的小说《月亮谷》以朝鲜战争后的山野为布景,通过难民东洙的返乡之旅,展现了一个在经济和人性废墟上艰难重建的底层世界。在《明天回这里来》里,玻利维亚作家阿尔贝托·奥斯特里亚围绕玻巴两国的查科战争,从一位土著母亲的寻子历程来揭示拉美原住民在国家战争机器前所受的不公待遇。莫桑比克作家莉利亚·蒙佩雷的小说《那是另一场战争》将20世纪莫桑比克两场重要战争串联起来。在不否认战争破坏性的同时,蒙佩雷借助人物视角表达了自己对莫桑比克独立战争(1964—1975)和内战(1975—1992)的不同态度。

马克西姆·奥西波夫(1963—),俄罗斯著名作家。毕业于莫斯科第二医学院,拥有临床医学副博士学位,曾经是一位有所成就的医生。现居德国。创作生涯始于2007年,擅长写作中短篇小说,迄今为止出版了六部作品集和一部合集,在俄罗斯国内外获得诸多颇具影响力的文学奖项。作品已被译为英、法、日等二十多种语言出版。在各种实验性探索层出不穷的当代俄语文坛,奥西波夫的作品在传统与现代之间保持着巧妙的平衡,有着鲜明的个人特色。

短篇小说《莫斯科—彼得罗扎沃茨克》和中篇小说《科德角》是奥西波夫的重要作品。前者赢得了2010年卡扎科夫最佳短篇小说奖,讲述了主人公从莫斯科乘坐火车前往彼得罗扎沃茨克途中及到达后经历的一些事情。后者则是2014年别尔金最佳中篇小说奖短名单入围作品,写的是一对莫斯科青年离开俄罗斯移居美国后的生活。

彩濑圆(1986— )出生于日本千叶县,毕业于上智大学文学部。2010年凭借小说《眩花》获得日本“女性R-18文学奖”读者大奖。2013年推出首部单行本长篇小说《那人无法杀死蜘蛛》。其代表作还有长篇小说《我在樱花树下等待》《终归大海》《森林满溢》和短篇小说集《埋没在花丛中》(花に埋もれる,新潮社,2023)等。《森林满溢》的英文版于2023年问世,在海外获得高度评价。

短篇小说《颤动》选译自《埋没在花丛中》,这是一个以奇幻手法描绘爱恋之情的故事。

多米尼克·诺盖:失败人生经营指南

多米尼克·诺盖(1942—2019),法国作家、评论家、哲学教授和电影编导,一生发表了大量广受赞誉的小说、随笔、文学评论和电影评论。著有长篇小说《世界的最后几日》(1990)、《头巾百合》(获1995年罗歇·尼米埃文学奖)、《黑色爱情》(获1997年女性文学奖)等。其随笔作品以广博的知识、丰富的想象力和幽默感见长,出版于1999年的随笔集《圣诞礼物》曾获年度黑色幽默文学大奖。

《失败人生经营指南》是诺盖的一部随笔集。书名可直译为“失败人生经营十一课”,围绕“如何彻底搞砸自己的生活”展开了方方面面的探讨。作者以他一贯的博学、反讽手法和戏谑的笔调挑战传统成功学逻辑,提出“失败是一种需要刻意经营的艺术”,颠覆大众对“失败”的单一认知并邀请读者反思:当社会用财富、权力、荣誉丈量人生时,“失败”是否可能成为一种对规训的反抗?我们从全书选出第一、二、六、七章的内容介绍给大家。

20世纪俄罗斯的第一次移民浪潮发生在十月革命后、第二次世界大战前。这次声势浩大的移民运动对俄国文学和文化造成了巨大的、带有转折意味的影响。在此期间,境内外俄语作家的创作无论是主题内容还是审美旨趣,都有了质的不同。即便是侨民作家,在创作上也呈现出泾渭分明的特点。这一点在巴黎俄侨诗人群体中表现得尤其明显。具体而言,老一代侨民作家的创作较为保守,几乎因袭了白银时代文学的全部写作传统;而年轻一代在新的生活土壤上,或多或少表现出对当时欧洲文艺思潮的回应。

我们聚焦的几位巴黎俄侨诗人便体现了如上特点。按照年龄划分,弗拉基斯拉夫·霍达谢维奇(1886—1939)、格奥尔基·阿达莫维奇(1892—1972)、季娜伊达·吉皮乌斯(1869—1945)及格奥尔基·伊万诺夫(1894—1958)均可算作老一代侨民诗人的代表;而利季娅·切尔文斯卡娅(1907—1988)和阿纳托利·施泰格尔(1907—1944)则属于年轻一代的代表。不过这样的划分也并不完全客观,譬如阿达莫维奇就经常站在年轻一代的立场上对俄罗斯文学传统提出质疑,因而被有些文学史家认为是年轻一代的代表。

二十世纪二十年代前后,俄国作家大规模迁移,构成了俄罗斯文学史上蔚为壮观的第一次移民浪潮。尽管侨民作家遍及布拉格、君士坦丁堡、柏林、哈尔滨、上海等地,但他们中的大多数还是将巴黎视为流亡生活的终点。有资料统计,一九三三年之前,在巴黎生活的俄国侨民达四十余万,占当地移民总人口将近一半的比例。一九二〇年三月二十二日,后来(即一九三三年)的诺贝尔文学奖获得者伊·布宁与妻子维·穆罗姆采娃从保加利亚索菲亚城来到巴黎,穆罗姆采娃在日记中写下了对这座城市的最初印象:“在这一周的时间里,我几乎没有看到巴黎,而是见到了非常多的俄国人。只有佣人提醒说,我们不是在俄国。”

胡安·赫尔曼(1930—2014),阿根廷重要诗人,2007年塞万提斯文学奖得主,被公认为20世纪西语诗歌最重要的声音之一。《给我的孙子或孙女的公开信》写于1995年,发表在阿根廷报纸《第十二页》上。1976年至1983年间,阿根廷右翼独裁军政府残酷镇压和迫害人民,史称“肮脏战争”。赫尔曼的儿子和当时身怀六甲的儿媳遭到抓捕,儿子遇害,儿媳失踪,在监牢里出生的孩子——赫尔曼不知是男是女,因而这封信的收信人是“孙子或孙女”——被送给军人独裁政府内部的人(也就是杀死其亲生父母的一方)收养,下落不明。及至写这封信时,赫尔曼还没有找到这位他未曾谋面的亲人。2000年,赫尔曼终于与他的孙女相认。

点击上图,订阅全年《世界文学》

点击上图,订阅单期《世界文学》