张恺悦|中古英语传奇《俄耳甫斯王》的民族历史叙事研究

张恺悦,牛津大学沃弗森学院博士研究生,主要研究领域为中世纪社会史及中世纪文学。

内容提要 作为现存最古的中世纪英语传奇之一,改编自古典时代俄耳甫斯神话的《俄耳甫斯王》对其古典母本进行了显著更改。英语传奇《俄耳甫斯王》大幅改变了古典母本中故事发生的空间与时间:温彻斯特取代了古典时代的色雷斯,俄耳甫斯也从古希腊的英雄人物变为英格兰的国王。英语传奇的剧情亦有明显变动:希腊神话中的冥界被一个由骑士与仙女居住的、诺曼宫廷式的平行异界替代;神话中俄耳甫斯的妻子欧律狄刻被蛇咬死堕入冥界,传奇中的她则被闯入现实世界的异界国王劫走。最突出的改变在于结局:神话中标志性的悲剧结局被舍弃,由俄耳甫斯带欧律狄刻归来的皆大欢喜结局替代。本文将结合传奇创作的历史背景,分析传奇使用的语言、设定的背景、对温彻斯特和异界的描写以及对情节的改写,以探讨改写的原因与目的,进而阐释英语传奇《俄耳甫斯王》如何在叙事中构建民族历史叙事,将俄耳甫斯的古典神话改述为关于英格兰历史的传说。

关键词 《俄耳甫斯王》 古典神话 改写 历史叙事 民族认同

在古希腊神话中,俄耳甫斯是色雷斯国王之子,他的竖琴技艺出神入化,可以令群鸟和声,野兽齐鸣。后来,他的妻子欧律狄刻被毒蛇咬死,于是俄耳甫斯亲历冥界,弹奏竖琴,令冥王哈德斯应允他带妻子回归。相比神话中的俄耳甫斯故事,中古英语传奇《俄耳甫斯王》在时空设定和情节上做了较大改动:色雷斯被英国的温彻斯特替代,冥界被改写为与温彻斯特对立的异界,俄耳甫斯则变成了英格兰的国王。欧律狄刻也并非因死亡而进入冥界,而是被住在异界的华丽城堡、为仙女与骑士簇拥的冥王绑架而去。《俄耳甫斯王》对古典母本最为显著的改动是故事的结局。在所有古典版本中,俄耳甫斯皆未能成功救出他的妻子:虽然他被允许带着妻子回归,但冥王告诉他,在他离开冥界时无论如何也不许回眸。然而,他按捺不住急迫的心情,在冥界出口回头看了欧律狄刻一眼,于是欧律狄刻堕入深渊,永沉冥界。营救欧律狄刻的失败,是俄耳甫斯人生的关键转折:他没有回城邦,从此漫无目的地徘徊林野,直到一日被酒神的女信徒撕为碎片。中古英语传奇《俄耳甫斯王》却给了俄耳甫斯一个前所未有的大团圆结局:俄耳甫斯不仅带回了欧律狄刻,从异界顺利归来,还收回了他在踏上历险之旅时放弃的对英格兰的统治权。本文认为,《俄耳甫斯王》对古典母本的这种显著改写,目的在于将一个古希腊神话改造为关于英格兰民族历史的传奇故事。传奇使用英语而非同期一般用来书写传奇的法语,传奇中的温彻斯特世界映射着现实中的英格兰,而皆大欢喜的结局则寄托着作者对英格兰未来的期许。

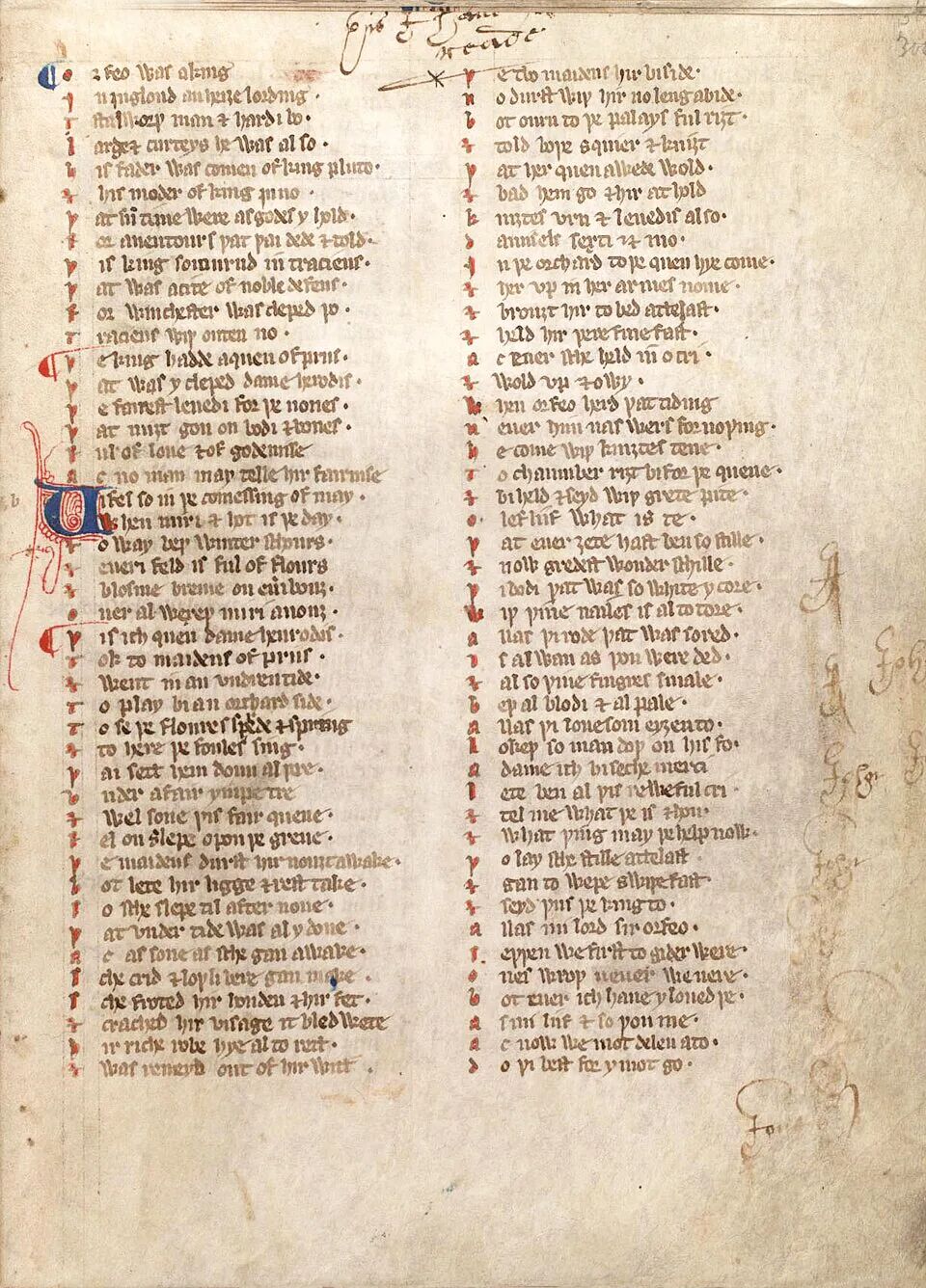

学界对《俄耳甫斯王》的研究主要以符号分析与母题溯源为主。这部传奇在开篇将自己称为“莱歌”。莱歌是一种起源于布列塔尼的中世纪叶韵短诗,通常以法语或英国宫廷的法语变体盎格鲁-诺曼语创作。法语莱歌包含了大量凯尔特文化符号,是凯尔特文化从西北欧边缘流入中世纪盛期欧陆宫廷的重要媒介。因此,对凯尔特元素的剖析成为《俄耳甫斯王》研究的一个重心。比如,维卡里指出《俄耳甫斯王》的整个故事都带有浓厚的凯尔特印记。沃登将它称作“来自欧洲文化世界边缘、深受凯尔特影响的俄耳甫斯的重生”。亚伦更声言,《俄耳甫斯王》的文本一定有一个遥远的凯尔特母本,可能由一位凯尔特讲述者在听到古典俄耳甫斯故事后创作而成。大量相关研究聚焦于对个别意象的辨析与解读,如故事中欧律狄刻被绑架的地方——一棵嫁接果树的象征意味。此外,亦有不少研究讨论基督教对《俄耳甫斯王》的影响。例如,有学者提出,作品对冥界的独特描写源自于基督教影响。俄耳甫斯弹奏的竖琴亦有重要的基督教隐喻意义。俄耳甫斯本人亦经常被与大卫作比较,甚至在中世纪被视作基督的象征。

相比作品中的古典、凯尔特与基督教的元素,《俄耳甫斯王》的“英格兰性”所受关注较少。不过,巴特斯曾通过对作品一些关键用词的研究提出,《俄耳甫斯王》中主人公的世界与异界存在对立关系,他们分别象征着盎格鲁-萨克逊人与诺曼人两个群体。两个世界的对立呈现着那个年代“对种族差异的意识”,对欧律狄刻的争夺意味着“对文化的争夺”。诚如巴特斯所论,《俄耳甫斯王》有着很浓厚的英格兰意识。在《俄耳甫斯王》的创作同期亦涌现出了其他一些关于盎格鲁-萨克逊历史的通俗文学作品。这类作品也被称作“英格兰主题”作品,即他们的叙事对象关乎英格兰历史本身、关乎盎格鲁-萨克逊民族,而不像“不列颠主题”作品那样是关乎对抗盎格鲁-萨克逊人的亚瑟王和他的骑士。

语言是构建民族历史叙事的关键,因为语言决定了作品的目标社群与作品的直接受众。在中世纪,创作语言的选择更是重要的创作抉择,在中世纪盛期英国这样三语并行(拉丁、法语与英语),而文学以法语为主、行政以拉丁语为主的地区更是如此。

11至13世纪,英语在英格兰的地位一度很低。自诺曼征服后,随着94.5%的土地被诺曼贵族占据,绝大部分英语使用者都被剔除出统治圈层。在教会中,英语的使用亦被禁止。持法语的贵族十分鄙夷英语与英国人,有的主教直接声称英国人是“农民”,因此不能自己建立教会。在民间,英语则被视作被征服者的语言,使用英语的人被视为粗俗而没有教养。受到金雀花王室资助,描写诺曼征服历程的《罗洛传奇》写道:诺曼人觉得英格兰人在犬吠,因为他们无法理解这种语言。正因如此,在13世纪英语地位几乎跌入谷底之时,伍斯特残卷A的匿名抄写者感叹道:现在他们(盎格鲁-萨克逊经院作家)的教谕被遗忘,人民被遗弃;现在我们被教着说其他语言;我们的教师与人民们被非难。

由于中世纪识字率低下,文学作品的读者绝大部分是上层精英,也很少有流行文学作品使用英语创作,因此,在《俄耳甫斯王》创作时,英语很难被称作一种“文学语言”。当时存在一些英语诗歌,但它们的总数和流行程度相比法语传奇少之又少。著名的中古英语诗歌《猫头鹰与夜莺》与拉雅蒙的历史叙事长诗《布鲁图》仅有两个抄本存世,盎格鲁-诺曼语的《布鲁图传奇》存世抄本数却超过了三十。那时,“若一个人不会说法语,他就一文不名;世界上除了英格兰,没有哪个国家失去了自己的语言”。

英语创作不仅较少,英格兰的盎格鲁-萨克逊历史更是被主流法语文学刻意忽视。无论是在广为流传的《不列颠列王传》还是《布鲁图传奇》中,盎格鲁-萨克逊人几乎从不列颠的历史叙事中消失了:他们只是从蛮荒中来的入侵者,终结了令无数人魂牵梦绕的亚瑟王时代。主流文学对盎格鲁-萨克逊人登陆之后的历史毫无兴趣,盎格鲁-萨克逊人在主流传奇中再度出场是四五百年后,他们在黑斯廷斯的丘陵上被诺曼人战胜、征服。

正因如此,《俄耳甫斯王》的语言选择便别具意义。同期的另一部英语作品《世界奔跑者》的作者很好地道出了在这个年代使用英语创作的目的:“我读着法语,在这个国家的每一个角落,它们为说法语的人所写,可是不会法语的人该读什么……用英语去读,为了英格兰人,为了英格兰的英格兰人,为了大众的理解。”如其所言,在中世纪英格兰,选择写作语言其实是“重大的政治决定”,体现了作者究竟是希望维持英格兰被外来民族与外来语言统治的现状,还是挑战这种现状。《俄耳甫斯王》创作的时代(13与14世纪之交)也恰恰是许多历史学家眼中英格兰民族意识的萌芽期。在爱德华一世统治时,英格兰与周遭的法国、威尔士、爱尔兰和苏格兰诸民族皆在作战。尤其是英格兰与法国的战争,令英格兰上层社会开始重拾底层所讲的英语,将语言视作区分英格兰人与异族人的主要标志。自爱德华一世到各级大臣都表达过类似的认识,即法国意欲消灭英语,从而彻底掌控这里的土地。

霍布瓦克在著名的《论集体记忆》中提出,社群为了加强内部凝聚力总是在不断重构其历史记忆。《俄耳甫斯王》对希腊神话的改述,也是为了重构盎格鲁-萨克逊时代与后诺曼征服时代的历史记忆。用英格兰的温彻斯特替代神话中的色雷斯,是为了征用温彻斯特作为“记忆之场”所承载的多重符号意义:温彻斯特是数百年前威塞克斯王国的都城,在后诺曼征服时代仍然具有重要的宗教地位——温彻斯特主教在英格兰教会排位亦仅次于坎特伯雷、约克大主教与伦敦和杜伦的主教。同时,《俄耳甫斯王》亦竭力按照中世纪时期英格兰的政治架构刻画温彻斯特世界,使其成为英格兰现实世界的镜像。

温彻斯特与盎格鲁-萨克逊历史记忆的联系亦可以通过同期其他文学作品得到体现。在《华威的居伊》中,居伊在温彻斯特战胜了入侵的巨人,确保了盎格鲁-萨克逊民族的生存。《丹麦人哈弗洛克》的叙事始于温彻斯特,终于温彻斯特;在其结尾,丹麦人哈弗洛克带领维京大军入侵英格兰,将首都从温彻斯特迁往伦敦,暗喻着诺曼征服的苦痛篇章。可以说,选用温彻斯特作为故事发生地是在有意地利用温彻斯特与盎格鲁-萨克逊时代的联系,现实中的英格兰人共享盎格鲁-萨克逊的历史。

通过对现实的仿写,《俄耳甫斯王》把温彻斯特世界塑造为中世纪英格兰的翻版。这里有在中世纪英格兰宫廷中可以找到的所有元素:宫女、骑士、歌吹乐队、吟游诗人。温彻斯特世界的政治架构也呼应着作者生活的英格兰。俄耳甫斯决定自我流放时将王国托付给男爵,在俄耳甫斯经历流亡、回归温彻斯特后,没有男爵们的承认,他也无法重登王位。在中世纪欧洲大陆,男爵是封建体系中较底层或采地位于王室领地的封建主,在英国,男爵则泛指直接对英国国王效忠的各色领主。只要是具有议会席位的英国封建主,无论具不具有封建采邑,都可以被称作男爵。男爵权力极大,能够参与议会者皆称男爵,这是中世纪英格兰独有的现象。此外,男爵与13世纪英格兰民族意识萌芽也不无关系。在议会派与亨利三世的斗争中,力图束缚王权的男爵们自诩为英格兰民族的保卫者,而国王亨利三世则被描绘为一位盲目信任异邦人的暴君。男爵们强调“英格兰”与“非英格兰”的区分,推广中古英语的使用,提升了英语的政治地位。1258年,男爵们逼迫亨利三世签署《牛津协定》,协定中男爵们署名为“英格兰的社群”。这份协定在拉丁语与法语外亦有中古英语版本——这是自诺曼征服后192年来,英国首份使用英语颁布的政府文件。第二次男爵战争爆发后,西蒙·德·蒙福特领导的男爵将他们与国王的斗争描述为爱国者与外族的斗争。在亨利三世于1264年签订《亚眠条约》求和时,条约内容一款亦为:英格兰必须由英格兰人统治,所有外族必须离开,并永不返回。《俄耳甫斯王》的创作距离男爵战争结束最多不超过半个世纪,书中反复出现的男爵势必会唤起读者对男爵战争的记忆,也会让读者回忆起席卷英格兰的、关于“英格兰人”与“异邦人”的激烈讨论。

值得注意的是,在金雀花王朝,温彻斯特亦被视作亚瑟王之都——加美洛。许多国王都刻意强化温彻斯特与亚瑟王的联系,比如,爱德华一世在温彻斯特修建了骑士大厅,设立了亚瑟王的圆桌,还在这里召开骑士大会,庆祝自己孩子的婚礼。在中世纪时,温彻斯特已成为最著名的亚瑟文学朝圣地。马洛礼在日后的《亚瑟之死》之中也把加美洛视为温彻斯特。然而,《俄耳甫斯王》没有挪用温彻斯特-加洛美的流行隐喻,而是凸显出温彻斯特在盎格鲁-萨克逊历史中的地位。俄耳甫斯王不是不列颠国王亚瑟,而是英格兰(即盎格鲁人之地)的王,《俄耳甫斯王》的民族历史叙事便也围绕外敌对温彻斯特世界的入侵以及双方冲突的解决而展开。

社群内部的认同往往会因外界他者的威胁而得到强化,在《俄耳甫斯王》中,异界扮演了社群外他者的角色,他们每次闯入温彻斯特世界,都引发情节的跌宕与发展,挑战着主人公与主人公所在族群的身份认知。

从《俄耳甫斯王》对欧律狄刻离开人间原因的改写可以看出异界与温彻斯特世界的对立关系。在古典母本中,欧律狄刻因被毒蛇咬伤而死,接着便像所有人间死者一般,进入了冥界。在古希腊神话世界中,冥界并非完全与人间对立的存在,它只是世界的一部分,是所有人都会去往的地方。然而,在《俄耳甫斯王》中,冥界变成一个看上去与温彻斯特世界有着相同架构的中世纪社会,这里有华丽崇闳的城堡宫殿,宫殿的主人、冥王哈德斯则变为被骑士与仙女簇拥的异界之王。俄耳甫斯也并不需要到处寻觅冥界的入口、深入地下、跨越冥河,他仅是在与异界出游打猎的队伍相遇后便追随着异界人众来到了异界的高墙之前。

更为重要的是,在《俄耳甫斯王》中欧律狄刻是被异界之王掳入异界的。在欧律狄刻于花园午睡之时,异界国王带着“全副武装的英俊骑士”闯入温彻斯特。异界国王令欧律狄刻骑上一匹小马,与他并肩而行,一同回到异界后,国王发号施令,命令欧律狄刻必须在次日返回花园的嫁接果树之下,等待被他永久带往异界。第二日,俄耳甫斯带着上千名骑士严阵以待,等待异界军队降临。然而即便俄耳甫斯已经准备充分,欧律狄刻还是被突如其来的超自然力量劫持而去,消失得无影无踪:“她被仙女带走,无人知道她去了哪里。”显然,在《俄耳甫斯王》中,欧律狄刻离开现实世界的过程变成了一场劫掠。剧情设计上而言,异界第一次入侵亦完全可以将欧律狄刻永久带走,不需要设置放归欧律狄刻、命令她次日在同地等待的情节。如此设置,似乎完全是为了给第二日温彻斯特世界大军与异界对垒的场景创设可能性。此外,作品从未解释为何异界国王要带走欧律狄刻:正如诺曼人入侵英格兰、突然出现在黑斯廷斯海岸一般,异界的军队突如其来地降临在温彻斯特世界,带来了深刻的灾难,彻底摧毁了温彻斯特世界原有的秩序。

《俄耳甫斯王》对词汇的选择也突出了两个世界的区别。传奇的开篇用的就是本土化的英语口语:“听吧,好大人们;让我来向你们讲‘俄耳甫斯王’的故事。”听众被呼唤为英语的“大人们”(lordinges),而非法语的“阁下”(sire)。旁白中“他披上了朝圣者的斗篷,把竖琴背上,他很想出发,他不避树桩,不躲石头”一句,除朝圣者斗篷(sclauain)外没有使用任何法语词;紧凑的动作描写与双重否定的使用,也体现了英语的口头吟诵感。在温彻斯特世界中,人物的大量对话都没有使用法语词,俄耳甫斯的话语尤为如此。比如,俄耳甫斯知道欧律狄刻将被带入异界时说道:“天呐!你去哪里,去往何人那里?无论你去哪,我便去哪;无论我去哪,你也便要与我同行。”后来,俄耳甫斯在野外流浪多年,偶然碰到欧律狄刻时,他感叹道:“天哪!现在我好惨,为何死亡不也把我带走?”这些对话都没用精雕细琢的表达,仅用简洁直白的口语表达感情。以英语词为主、修辞朴质的行文拉近了读者与文本间的距离,也令读者更能认识到俄耳甫斯不是古希腊人物,而是中世纪英格兰的一位国王。

不过,俄耳甫斯毕竟是国王而不是目不识丁的贫民,他间或用到的法语词往往成为一种身份标记。他动辄发着“是啊!”(Parfay)的感叹,这个感叹词源自诺曼宫廷,最初是宣誓词,字面意义是“为了信仰”(par foi)。在俄耳甫斯衣衫褴褛地归来,假扮成一位穷困潦倒的吟游诗人,祈求他的大臣怜悯、接纳他时,他说:“怜悯我吧!我是一位来自异教土地的竖琴师,帮我度过这难关吧!”我们很难想象,那个年代未接触过上层文化、不识字的英国贫民会在日常语中使用到困苦、难关(destresse)这样的书面语词。此前,俄耳甫斯在异界面见国王时,更是使用拉丁语/法语的proferi(带来)来替代英语的bryng。

法语词更多地出现在对异界宫廷的描述中:异界骑士穿着queynt atire(美丽的衣服),队伍里的人敲着tabours(鼓),吹着trumpes(号),每位leuedis(宫廷妇女)手上栖着faucoun(猎鹰),捕猎maulardes(野鸭)、hayroun(鹭)与cormeraunt(鸬鹚)。有时,作者会刻意不用英语词而使用法语词来描述异界相关事物。如,异界骑士的面容被称作cuntenaunce,异界国王更是把自己的统治称作regni。更显著的是,作者在旁白中把异界称作一个美丽的cuntray(国家、地区),这是法语词cuntray在全书中唯一一次出场,其余场合,地方都是用英语lond(土地)与þede(国度)来表示。

肯特郡复制的公元11世纪盎格鲁-撒克逊城堡大厅,图片来源:Bing

异界的闯入带来的巨大秩序危机,最终由俄耳甫斯深入异界而解决。如前文所言,欧律狄刻的被劫象征着被他者破坏的既有秩序。同期文学中有相似的设计,奥金莱克手稿中的另一传奇《德加雷骑士》就是一例:在《德加雷骑士》中,异界与现实世界的首次交汇带来了德加雷骑士与自己的母亲结婚的荒诞场景,导致了现实世界伦理秩序的崩解,直到德加雷骑士孤身深入,直面异界的精灵王,危机才得以解决。在《俄耳甫斯王》中,异界国王一共登场三次,每一次都是情节发展的重要动力。在异世界首次与现实世界交汇时,异界国王入侵温彻斯特世界,劫走欧律狄刻。俄耳甫斯开始了自我放逐,他漫游林野的十年间两个世界没有再度交汇,直到俄耳甫斯第二次遭遇异世界的力量——“狂猎”。

俄耳甫斯的漫游在“狂猎”出现、异界与现实世界第二次交汇后戛然而止。他毅然追随“狂猎[队伍]”的马蹄,踏上了寻找欧律狄刻的旅程。随着俄耳甫斯的脚步,我们进入了异界,这里也有成百上千的骑士、跳舞的贵妇、青绿的草场,灿烂的阳光、飘扬的旗帜与高耸的城堡。异界似乎是一个完美的西欧封建世界、一个“美丽的国家”、一个“骄傲的天庭”。异界国王居住的堡垒繁丽无比,叙述者用夸张的辞藻极力凸显其奢靡,相比之下温彻斯特仿佛穷乡僻野:“在这里他见到一座城堡,美丽富丽且堂皇,高耸的城墙明亮如水晶,周遭有上百美丽高塔与坚固女墙,扶壁从壕沟耸出,用带着红色光泽的黄金筑成拱形,穹顶用各色珐琅铺贴装饰”;“在其中有宽敞的房间,皆以宝石修建;即使是最无华的柱子,也满是耀眼的黄金”。类似的描写在中世纪文学对异域的想象中并非罕见:它们满载传奇作者对富饶国度的憧憬。

然而,在俄耳甫斯敲开异界大门,进入异界国王的城堡中时,景象瞬间大变。与大门外欣欣向荣、流光溢彩的世界不同,城堡中庭躺着无数“被带到那里,看上去死了,实际还活着”的人,“有些人失去了头颅站立,有些人没有了双臂,有些身体被刺穿,有些被束缚着狂怒;有些人在马上全副武装,有些人带着绞索吃饭,有些人沉在水中,有些人一边燃烧一边打着寒战;妻子躺在孩童的床上,有些死了,有些癫狂”。如此突兀的转折、如此令人惊悚的景象,读来令人不解,为何作者选择要营造如此夸张的对比,用这样恐怖的笔触来描写异界大门打开后的图景?克里斯蒂瓦将给予人类最大冲击的怖惧称作“卑贱”:一种会令人类自我认知瓦解,令生存意义消融,令人类对主体与异体感知的差异消失,令天性的自恋不得不直面人类的物质性的恐怖。“卑贱”最好的例子便是尸体。人类看到尸体,主观意识的泡沫便会破碎,一切意识欺骗自我的屏障都被打破,人类将不得不面临自身终将迎来的死亡命运。从这个意义而言,异界城堡内的血腥景象通过“卑贱”激发出俄耳甫斯以及读者心中的怖惧。直面如此景象的俄耳甫斯必定受到巨大的精神冲击,他的自我意识与自我认知开始动摇;而对读者而言,如此血腥的场景也预示着危机的登场。场景的突转明确标示着两个世界的异质:俄耳甫斯已不再处于那个象征英格兰的熟悉空间。身后的大门紧闭,他被彻底隔绝在充满威胁的他者之国。俄耳甫斯夺回欧律狄刻的历险,也便具有了深入他者世界、直面恐惧、重拾自我认同的意义。

异界国王第三次登场时,俄耳甫斯拿出竖琴,奏起“美丽音符”,整个异界宫廷都被甜美的韵律感动。异界国王随即承诺,会满足俄耳甫斯的任何愿望。此时情节的发展看似与古典版本相似,在古典版本中,俄耳甫斯依靠演奏感动了地狱的所有生灵,从而获得了救出欧律狄刻的机会。然而,古典版本中的冥王在听完俄耳甫斯的请求后并未反悔,但《俄耳甫斯王》却加入了异界国王反悔这一情节。听说俄耳甫斯所要之人是欧律狄刻后,异界国王吃了一惊:“不!那不行!”。他随后的解释更令人寻味:“因为你瘦、丑、黑,她却可爱无瑕;她要和你一起,便真是可憎。”此前,叙述者并未对俄耳甫斯的外貌作出描绘,在异界的宫廷中,他却骤然遭受此等贬抑。这种贬抑借由对美丑的评判否定了俄耳甫斯与欧律狄刻婚姻关系的合法性。异界国王仿佛入侵英格兰的诺曼精英,对不会法语的英格兰民众充满蔑视,否定他们对英格兰的主权。不过,俄耳甫斯提醒异界国王,他之前承诺过会应允他的任何请求,如此便化解了危机。这样的情节安排似乎是在呼应中世纪对“理想君王”的要求:重然诺,不反悔。

原文载《外国文学动态研究》2025年第6期“作品及作家研究”专栏,责任编辑龚璇。注释从略,前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.ncpssd.cn/)可免费下载全文。

责编:郭鸿 校对:王纪睿

排版:慧敏 终审:文安