蒋永国|蚕房空间及绉纱工艺的续写和改写:《雪国》的审美世界与“日本中心主义”认同

蒋永国,博士,浙江师范大学人文学院教授,主要研究领域为日本鲁迅学、东方文学。近期发表的论文有《中国丝绸与古罗马文学》(载《中国比较文学》2024年第3期)。

内容提要 《雪国》是日本作家川端康成的代表作。在续写和改写《雪国》的过程中,川端逐渐实现了对蚕房和绉纱的审美聚焦,并逐步构建了《雪国》的审美世界。通过文本细读和回归历史现场,会发现川端续写和改写蚕房空间和绉纱工艺而建构的审美装置,悬置了作者的现实意图,增加了现实的空白。川端依托蚕房和绉纱营造美,又将蚕房的废弃和坍塌放置在美的背阴处,其中包含着他面对现实的策略,内里呼应了日本政府不同历史时期的战略,亦不经意间留下了日本近代以来自我膨胀的痕迹。这正是川端文学与政治历史发生关联的隐秘之处。

关键词 《雪国》 川端康成 蚕房 绉纱 骑墙策略

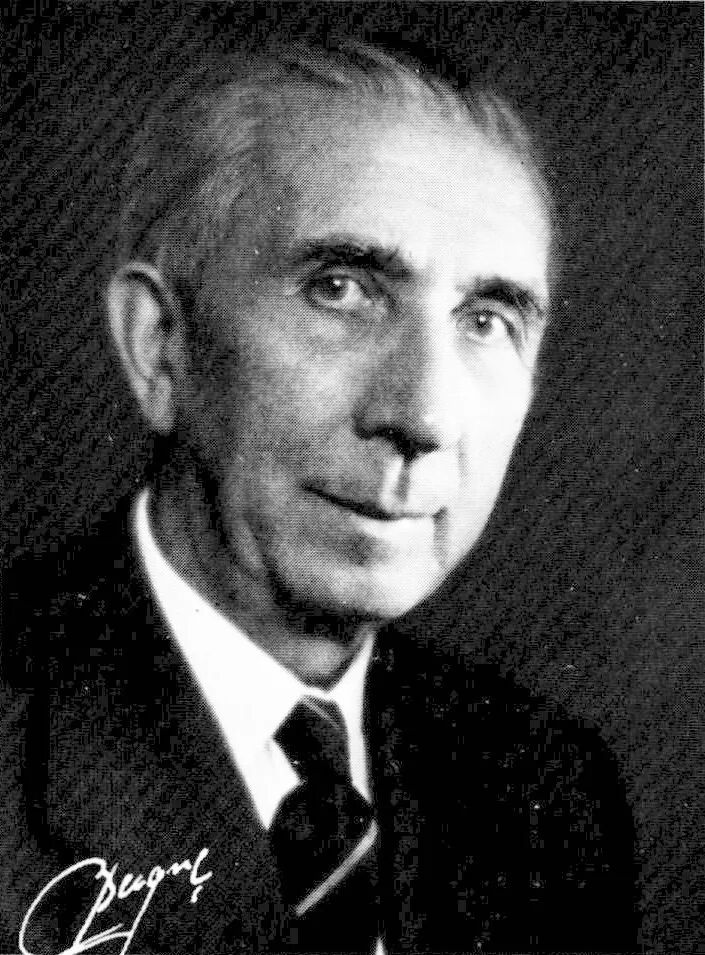

小说《雪国》作为川端康成(1899—1972)的代表作之一,并没有复杂的人物形象和故事情节。小说主人公岛村是一位闲居东京、靠吃祖产度日的舞蹈研究者,他因无聊告别妻小去雪国游玩,邂逅了让他难忘的艺伎驹子。当岛村第二次乘坐火车前往雪国时,倾慕邻座照顾生病青年行男的姑娘叶子,可到雪国后又和驹子旧情重温。岛村后来得知叶子是行男的爱慕者兼护理人,而行男则是驹子师傅之子,驹子作为行男的未婚妻当艺伎是为了筹集医药费给行男治病。岛村第三次去雪国,陷入了与驹子和叶子的三角恋情中,最后,他们居住的村子失火,叶子从着火的蚕房二楼坠落,岛村的婚外情也于此终结。川端把这场恋情置放在洁净的雪国,达到了令人震撼的审美效果。《雪国》也因此成为川端唯美文学的代表作和学界研究川端文学的标志性文本。不过,1948年终版《雪国》呈现的这个审美效果,是川端通过多次续写和改写而实现的。在1937年出版以数部短篇构成的《雪国》后,1940、1941年发表的《雪中火事》《银河》对蚕房空间和绉纱工艺进行了大篇幅续写、增添和改写,对终版《雪国》的文本统一性和审美性的形成起了很大作用。二战结束后,在1946、1947年,川端发表了《雪国抄》《续雪国》,对蚕房和绉纱部分又进行了改写和加写,最终形成更为和谐统一的《雪国》。这说明,蚕房和绉纱部分的续写和改写对《雪国》的文本自洽和审美效果的形成起到了关键作用。

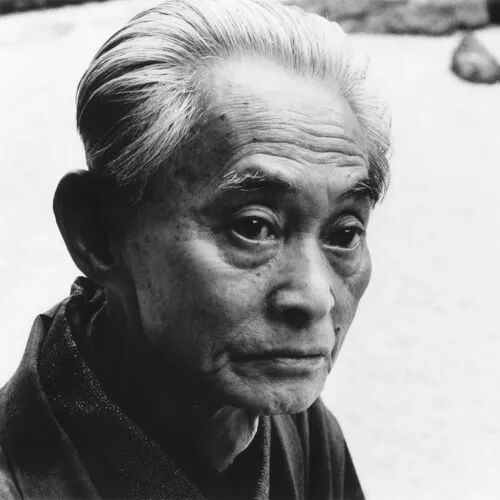

川端康成,图片来源:Bing

早在20世纪80年代,长谷川泉就关注到《雪国》的续写和改写,对终版之前的不同短篇进行了细致比较,着力呈现川端如何进行增删,但他和此后的研究者少有关注蚕房和绉纱部分的续写和改写与政治历史面相之间的关联。类似长谷川泉这样聚焦文本内部、忽略内部和外部之间可能存在的呼应关系的研究一直是《雪国》研究的主流。直到21世纪以来,《雪国》与历史政治的外部关联研究才取得了较大进展,产生了极有价值的成果。沿着先行研究继续探索,会发现在日本军国主义穷凶极恶和崩溃的历史时期,川端多次续写和改写了《雪国》关于蚕房和绉纱的内容,并使其颇具审美性。通过这样精细的艺术处理,川端营造的“美好氛围”实际上是“刻意回避当下历史而创造出来的美丽‘雪国’”。因此,复原蚕房和绉纱部分续写和改写的过程,才能窥探到《雪国》创作的真实面相,进而深入认识它与政治历史的关系。

1934年5月下旬,川端初访新潟县的越后汤泽温泉,此后又于8、9月间和12月两次到访。年末,他创作了《晚景镜》和《晨景镜》,分别发表于1935年1月的《文艺春秋》和《改造》杂志。同在1935年,川端还发表了《故事》《徒劳》,又在随后两年先后发表了《芭茅草》(1936)、《火枕》(1936)、《拍球歌》(1937)。以上这些短篇于1937年6月经过川端汇总、整理、修订、增补,在创元社出版了第一个以《雪国》为名的单行本。

如今越后汤泽温泉的驹子之汤,图片来源:Bing

川端发表1937年版《雪国》各短篇期间,正是他作为“文艺恳谈会”成员的时期。“文艺恳谈会”在1934年由内务省警保局局长松本学主持成立,以促进“文艺复兴”为旗号,其实是想让文学为当时的政治服务。在“文艺恳谈会”日常事务上,川端采取了顺时随俗的态度,只“隐约昭示出抵抗的姿态”。这应是《雪国》在1937年7月16日获得第三届“文艺恳谈会奖”的原因之一。川端一方面顺应当局,另一方面又拿出《雪国》这样的文学作品,来践行他自己的“文艺复兴”。对于警保局来说,《雪国》就像一个花瓶展现在世人面前,因而美国著名的日本学家唐纳德·基恩说川端没有意识到他自己被当局所利用。情况是否如唐纳德·基恩所说的那样不得而知,但据川端1934年《文学的自叙传》以及《雪国》,能够看出他极力用远离时局的文学规避对时局的明确看法。因此与其说川端在追求文学的纯粹,不如说他在文学与政治的夹缝里寻找出路。

《雪国》原本是川端刊载的许多短篇汇总而成,没有首尾一致的故事结构。小谷野敦认为川端“先天性地缺乏对故事结构的建构”;不过川端善于用“美”和“悲情”规避这一缺陷,所以《雪国》即使结构松散也赢得了读者。川端明显意识到了自己的不足,于是在《雪国》出版后,又续写了《雪中火事》《银河》,分别发表于1940年12月的《公论》和1941年8月的《文艺春秋》。川端在《独影自命》中讲到,他在《雪国》(创元社1937年版)出版后读到铃木牧之的《北越雪谱》,大受启发,就在《雪中火事》和《银河》中借用了相关内容,完成了把“《北越雪谱》中的风俗和景物融入《雪国》”的夙愿。同是在续写期间,川端两次到伪满洲国参加文化活动。第一次是1941年4月应《满洲日日新闻》社邀请,以“观战员”身份参加该社举办的围棋比赛;第二次是同年9月受关东军邀请,以“笔部队”成员身份参与伪满洲国举办的“建国十周年”纪念活动。常思佳据此认为:“《雪国》中的‘东北地区’恰恰是川端访问伪满洲国经历的‘虚像’。”

日本代表团访问伪满洲国时于吉林北山朵云殿玉皇阁前合影,左二为川端康成,图片来源:Bing

川端承认补写《雪中火事》《银河》“都失败了”,所以战后又进行了重大修改,于1946年5月和1947年10月在《晓钟》和《新潮小说》杂志上分别发表了《雪国抄》和《续雪国》。在《雪国抄》后面,川端留有此话:“十年前的旧作《雪国》未完成终章就刊行了,时过境迁,我决定在此续稿。已有稿件的改稿部分也因本刊编辑的雅量得以发表。”这是针对1937年创元社版《雪国》而言。具体来看,《雪国抄》其实是对《雪中火事》的再次修改,《续雪国》则主要是对《银河》的补充。1948年川端在创元社另出新版,去掉各章的题名,在结构上进行统合,再一次加工润色,完成了终版《雪国》。《雪国》从产生到这次完成历时14年,小说的整体性和审美性主要得益于1940、1941年的续写和1946、1947年的改写。直到1948年最后定版之前,川端才形成《雪国》的整体构想:“从进入‘夜幕下的白色’雪国开始,到在雪中的火场仰望银河结束,这首尾呼应的构图,是我在动笔之前就想好了的。”川端在1945年11月悼念岛木健作时明确地说他将歌吟日本美丽的山川作为今后创作的信条。1947年12月横光利一去世后,川端在悼念文章中说他是新东方的遇难者和东方传统新悲剧的先驱。两篇悼词刚好发表在《雪国抄》和《续雪国》改写的前后,呼应了《雪国》追慕的日本传统美或新东方精神,进一步夯实了《雪国》的唯美倾向,并把川端文学与东方美关联起来,从而延展了川端的文学世界。

不可思议的是,1972年川端死前又留下了迷一样的《雪国抄》。川端沿用了1946年改写的名称《雪国抄》,但其实这是另外一篇作品。在川端全集中,该篇的题解讲了这样的话:“在《星期日-每日》昭和47年8月13日号(第51年第36号)上发表。这是隐藏在箱底的东西,是作者去世后发现的。这之后,由霍尔普(ほるぷ,Holp的音译)出版社制作了与原本一样的复刻版,于昭和47年12月1日发行。原本在墨书中分为两册,到第248页第四行为止,是其前半部分。”川端在文章末尾留下了创作日期:“以上二册昭和47年1月2月写康成”。据以上题解可知,1972年(昭和四十七年)1月、2月川端写成《雪国抄》,4月16日川端自杀后这篇作品在他箱底被发现,8月13日《星期日-每日》刊发了这篇作品,然后霍尔普出版社又做了复刻本于12月1日发行。实际上,题解所谓的二册只是很小的篇幅,第1册8页,第2册6页。这篇《雪国抄》来自终版《雪国》(1948)前面的34页内容,从中抄录一些段落,有一些字、词、句的调整,原来的34页删成了14页,是名副其实的“雪国抄”。删去的内容应是川端不满意的地方。终版《雪国》对《雪中火事》之前的部分并没有很大的改动,川端在自杀之前可能还对这部分内容耿耿于怀,也许就由此有了这两册的《雪国抄》。

新潮社出版《川端康成全集》封面,图片来源:Bing

《雪国》诞生和完善的整个过程,历时近40年,从战争时期一直到战后重建,正是日本政治、经济和文化极其复杂的时期。为应对复杂的现实而寻找文学的存在空间,川端在几十年里倾注无数精力的《雪国》中留下了诸多不能忽视的痕迹,尤其是蚕房和绉纱部分的续写和改写,这一过程背后的面相需要进一步探究。

川端在《雪国》中编织了日本传统美的桃花源,它在文本层面发挥的审美效力的确很吸引读者的眼球。长谷川泉通过对终版《雪国》之前各短篇的对比分析,基本厘清了各处的增删情况,也触及蚕房和绉纱部分,但没有深究。事实上,《雪国》审美效果的呈现,蚕房和绉纱部分的续写和改写起了很大的作用。

1937年版《雪国》中所收录的《徒劳》《芭茅草》《火枕》这三个早期发表的短篇已经开始出现蚕房意象,但描写都非常简略。《徒劳》中写到岛村第二次去雪国,被艺伎驹子邀请去她的住处,他得知驹子寄居在楼上低矮的蚕房里,文中形容驹子就像蚕蛹一样让透明的身躯寄居在蚕房。蚕房在此成为驹子之美的点睛之笔。在《芭茅草》中,岛村和驹子对话谈及驹子的三弦师傅死后驹子搬离蚕房,然后岛村就回忆起了自己爬上梯子去蚕房的往事。驹子此后连寄居的地方也没有了。在《火枕》中,川端述及驹子师傅之子行男死后,驹子和岛村一起看到晾晒稻子形成的高大的屏风(当地人叫“哈蒂”),发现驹子去年住过的蚕房的窗扉也被“哈蒂”遮住了。此时驹子已搬离蚕房,蚕房成为驹子摆脱行男家桎梏的喻指。这三篇中涉及的三处蚕房描写都和驹子相关,1948年的终版保留了《徒劳》和《火枕》中的蚕房描写,将《芭茅草》中岛村对蚕房的回忆删去了,留下了岛村说的有关蚕房的话,叶渭渠在翻译时用“那间房”代指那间蚕房,阅读这个中译本只能根据上下文意会这是一间蚕房。这三个文本都是在1937年之前发表的,川端对蚕房的用笔若隐若现,初步具备了不同短篇统一的基础。此后,川端在1940年发表的《雪中火事》和1941年发表的《银河》中增加了较大的篇幅来描绘蚕房着火及灭火,并在1947年发表的《续雪国》中添加了叶子从蚕房坠落的情节。在1948年终版《雪国》中,岛村漫无目的地走访,回温泉旅馆后,和驹子一起看到蚕房着火,驹子数次惊叫“是蚕房”。这直接延续了1946年发表的《雪国抄》对《雪中火事》更为充实的改写,并非新增加的内容。在《银河》结尾处的三、四段文字中都写到火烧蚕房的场景,《续雪国》加入蚕房被烧的情节,文字变化较大,增加了蚕房的更多信息。这些修改都保留在了1948年的终版《雪国》中。蚕房从原来简略的信息到终版变成非常充分的描绘,川端用了很大的篇幅来表现蚕房着火及火被扑灭的过程,还写了驹子的焦急和叶子的坠落。蚕房这一空间的描写实际上把原来零散的短篇统一起来,并把驹子、岛村、叶子串联在一起。最后川端依托蚕房勾画出美丽的“银河”,对驹子和叶子的悲惨境遇进行了审美化处理。驹子和叶子的生存困境在此被淡化,蚕房的废弃和坍塌也被放在了“美”的背阴处。

主人公驹子原型的艺伎松荣,图片来源:Bing

和蚕房相关的另一续写和改写的地方就是“绉纱”。终版《雪国》中“绉纱”这一词语出现的频次非常高,约有30次,涉及绉纱的篇幅有3000字左右,“笔墨多到几乎游离了情节”。这些篇幅主要呈现了雪中缫丝、纺绉纱、织娘、卖绉纱、雪晒绉纱、岛村走访绉纱产地等场景及其相关的联想。绉纱的书写初次出现在1940年所写的《雪中火事》中,川端明显借用了铃木牧之《北越雪谱》中的“越后绉布”“绉布种类”“捻线”“织娘”“织娘发疯”“御机屋神威”“绉布漂晒”“绉市”等内容,并在1946年的《雪国抄》中进行了精细改写,1948年终版《雪国》中的此部分内容基本延续了1946年的《雪国抄》中的改写,但也有所改动。《雪中火事》《雪国抄》及终版《雪国》中的绉纱书写,都如此开始:“雪中缫丝,雪中织布,雪水里漂洗,雪地上晾晒,从纺纱到织布,一切都在雪中进行。有雪才有绉纱,雪乃绉纱之母也。古人也在书上这样记载过。”这一部分没有改动,说明川端对此比较满意。

绉纱的书写从1940年的《雪中火事》开始,经历1946年《雪国抄》的改写,最后在1948年终版《雪国》中定型,其变化概括起来主要有三点。第一,在《雪中火事》中,川端几乎直接搬用了《北越雪谱》的织娘发疯和御机屋神威两个故事,随后穿插雪晒和浸泡绉纱。1946年《雪国抄》因插入很突兀而删去了《雪中火事》中直接取自《北越雪谱》的这两个故事,还对绉纱的内容进行了精简和改写,字数约缩减了一半,最终合成这一段:

绉纱上都系着一张纸牌,写有织娘的名字和地址,以成绩来评定等级。这也成为选媳妇的依据。从孩提时起开始学习纺纱,那样十五六岁到二十四五岁的年轻女子织出来的绉纱才有品位。上了年纪,织面就失去了光泽。或许姑娘们为了挤进一流织娘的行列而努力锻炼技能,她们从旧历的十月开始纺纱,到来年的二月中旬晒完,在冰封雪冻的日子里,无事可做,所以手工格外用心,对产品浸透着挚爱。

第二,川端对《雪国抄》的内容进行了充实和丰富,添加了岛村走访绉纱产地的情节,增加了岛村听到叶子的歌声、绉纱产地变工业区、岛村希望庵里的尼姑在漫长的冬天纺旧绉纱的描写,还丰富了驹子在岛村回程中和他见面的内容。这些内容与上面对《雪中火事》精简和改写的文字都保留在终版《雪国》中。第三,终版《雪国》中关键字的改变和调整。在关涉绉纱的3000字中,《雪中火事》约有7处用“糸”;《雪国抄》精简为6处,也用了“糸”;终版《雪国》延续了《雪国抄》的次数,但把“糸”都改为“絲”。相较1937年的《雪国》而言,川端先是增加了绉纱的描写,然后再不断地修改完善,最终完成绉纱、雪和人的审美性融合。从表面上看,川端所用的好像都是纯粹文学的手法,但明显增加了中国文化的元素,体现出更多的东方色彩。

川端反思1937年出版的单行本《雪国》,认为汇总的那些短篇“是突然想起来似的续写”,“多少能看到不统一、不协调”。的确如此,川端更多地只是进行了汇总,缺少小说内部同一性的增订和修补,总体上看显得零散,没有严谨的逻辑构架和内在统一。川端意识到这些问题,继而抓住蚕房这个关键线索,发掘绉纱和雪的关联,对它们进行了多次续写和改写。1937年前发表的《徒劳》《芭茅草》《火枕》中有三处蚕房的信息,实际上把不同短篇初步联系起来了。川端以此为基础,在《雪中火事》《银河》中用了较大篇幅续写蚕房着火,并在1947年的《续雪国》中添加了叶子从蚕房二楼坠落的情节。这一系列围绕蚕房的续写,不仅强化了文本的内在统一性和协调性,还把蚕房与驹子和叶子形成的美的统一体充分展现了出来。终版《雪国》的高潮是让岛村和驹子仰望叶子从蚕房坠落,进而看到叶子的身体横陈下来,漂浮在灭火车喷水而成的“银河”上。在此,岛村、驹子、叶子都因蚕房互相连接起来,共同抵达充满悲情的美的制高点。若没有川端对蚕房的续写和改写,显然这一审美效果会有所折损。另外,1937年前的7个短篇已有很多关于雪的书写,但相对来说各自为政,没有统合起来构成整体性的文本效果。川端通过《雪中火事》,将绉纱和雪进行关联,增加了对绉纱的书写,然后又在1946年的《雪国抄》中对绉纱进行改写,删去了直接搬用《北越雪谱》的内容,使绉纱融入雪国显得更为自然。川端紧扣“雪”这个背景,把雪之美凝练在绉纱中,雪的美和绉纱的美合二为一,驹子和叶子的人性美和心灵美也极其自然地嵌入其中。所以,雪经由绉纱的续写和改写而集大成,以雪喻人,人雪交融,雪的描写在此臻于极致,最后走向“银河”营造的高潮,获得了美的升华。至此,原本零散的短篇具有了统一性和完整性,《雪国》因此而拥有了极强的审美效果,一个能产生持续阅读动力的审美结构也随之生成。

1965年影版《雪国》叶子坠亡前,岛村和驹子仰望燃烧中的蚕房,图片来源:Bing

川端聚焦蚕房和绉纱的续写和改写使《雪国》达到了其文学世界所营造的独特的审美效果,但从上面关于续写和改写的复原中也可看到,川端营造此审美效果时悬置了传统蚕桑耕织的凋敝,淡化了岛村、驹子、叶子、行男的生存和精神困境以及日本近代军国主义对普通人生活的碾压。川端做出这样的处理,显然有他自己的考虑,或者说策略。这一文学世界所形成的审美迷雾背后隐藏着蚕房和绉纱部分续写和改写的现实意图。

蚕房和绉纱部分的续写和改写过程不仅是进入《雪国》审美世界的显在途径,也是探寻《雪国》创作意图的隐秘窗口。由此进入,会发现不少细节的历时性处理大有深意,它们深刻地关联着川端关于日本西化的书写策略以及他的民族主义和日本中心主义倾向。

1936年发表的《芭茅草》中有这样一段文字:“实在没意思。从前办什么事都很齐心,可现在个人主义渐渐盛行,各干各的,意见总不统一。这儿变化很大,性格合不来的人愈来愈多。”这段文字是驹子和岛村相约赶鸟节时驹子说的,说到如今大家越来越注重私心私利,“个人主义”盛行,透露出趋向逐利的西化对雪国之人观念的影响。川端借驹子之口隐晦地反对日本近代以来的西化,但也仅此而已,没有再提供更多的信息。1940年的《雪中火事》和1941年的《银河》也没有强化这样的书写。到1946年发表的《雪国抄》,川端增加了工业化影响传统绉纱手工业的内容:“有好几个小镇在河流下游,岛村不知到哪个镇上去好。他又不想去看正在发展成纺织工业区的大镇,就索性在一个冷清的小站下了车。走了一会儿,到了一条像是古代驿站聚集的市街上。”很明显,资本驱动的纺织工业代替了原来的手工纺织,“过去建有绉纱市场的小镇,如今修了火车站,成为闻名于世的纺织工业区”。岛村对绉纱工艺以及织娘的消失充满惋惜:能做织娘的驹子做了艺伎,坠楼的叶子更不可能成为织娘并以此为业活下去。岛村只能寄望庵里的尼姑来纺绉纱。1947年发表的《续雪国》又增加了蚕房放电影着火的细节:“电影胶片呼啦一下烧着了,火势迅速蔓延。”电影是西方工业文明的产物,它成为烧毁蚕房的罪魁祸首。以上这些细节表明:雪国的农业经济正在被资本主义工业经济及其思想意识侵吞。“东方和西方不仅仅是一种异质文化的概念,还是一种关于先进工业文明与落后农业文明的概念。”日本自明治维新以后逐渐走上军国主义道路,发展支持军国主义的垄断资本工业经济,对其采用限制价格和协定生产的政策。所以,在19世纪30年代资本主义经济危机的情势下,军国主义政府支持的工业产品的价格并没有受到多大影响,但传统农产品的价格受到极大的冲击,其中稻米和蚕茧的价格持续走低,难以恢复。《雪国》中蚕房的废弃和着火以及手工绉纱纺织的凋零,正与这种经济形势相合,实际上是日本军国主义经济政策碾压传统农村经济而导致的必然结果。

川端在不同的历史阶段对西化异议的书写可谓审时度势。在1936年,日本军国主义甚嚣尘上,反对日本军国主义政府的经济西化存在巨大的风险,所以川端轻描淡写地提及雪国的“个人主义”。当时的形势不允许川端有更多的书写,塞西尔·坂井早已指出川端通过《雪国》的审美世界来超越国家审查。战后的情形则有所不同,批判日本的西化获得了较大空间。这一语境让《雪国》的改写有了更多反思西方工业经济的机会,因而绉纱和蚕房的书写中就较多涉及手工绉纱纺织被资本主义工业经济侵吞后的凋敝。但川端仍然没有明确地正面表达自己的反对,只是在“美”的皱褶处隐晦地呈现了这些细节。如果不关注文本细节,就会被《雪国》之美所俘虏。川端这样的书写策略,可使他在文学界立足,又不至于与日本政府为敌。早在1934年,川端作为“文艺恳谈会”的成员,就表现出这样的骑墙做法。他回忆说,《雪国》“幸运地被广泛阅读,而获得文艺恳谈会奖”。这显然将获奖原因简单化了,顺应政府才是《雪国》获奖的重要原因。战后关于蚕房和绉纱的续写和改写,使“雪国”更美,同时在美的缝隙里长出了更多反思西化的小草。川端是根据不同历史阶段的政治许可程度,来书写反西化内容的多少。于此可见,《雪国》远比纯粹的文学要复杂得多。倘若没有这个过程的还原,很难看清川端应对现实的内在策略,也无缘体察《雪国》的政治维度。

川端所建构的充满传统美的文学世界,亦带有极强的民族主义色彩。创作《雪国》各篇期间,川端潜心阅读了《源氏物语》,并把该小说体现出的日本传统美最大限度地转化到《雪国》中。为规避日本近代社会的暴戾,川端营造了充满日本传统农业文明色彩的“雪国”,把“雪国”无限美化,其底色是浓厚的农本思想和爱乡意识。在1934年创作《晚景镜》时,川端就在其中注入了日本传统的物哀美,于自然美景中涵容幽微的情愁,并在续写和改写中延续和强化物哀美。《北越雪谱》中的绉纱之所以被川端看中,正是因它可强化这种根植于农业文明的传统美,能更好地把《雪国》与传统链接起来。川端在1968年诺贝尔文学奖授奖演讲辞《我在美丽的日本》中,通过回溯日本传统的禅道和物哀,阐释了自己文学的理想之所,同时巧妙地将《雪国》与日本传统联系在一起:古僧良宽的出生地“同我的小说《雪国》所描写的是同一个地方”,面对死亡,他的“心澄澈得像一面镜子”,其“临终之眼”映现的正是“雪国的大自然之美”。因此,小谷野敦认为:“《雪国》原本就让人联想到《桃花源记》等作品中桃源乡的故事。”不过,这个“桃源乡”具有民族主义意味。川端在《独影自命》中写道:“《雪国》有很多忠实的读者,在战争期间我了解到,在日本以外的地方,日本人读到《雪国》时,会勾起怀乡之情。”“日本以外的地方”必然包含了日本军国主义拓殖之地。近代以来,日本官方一直鼓吹民族主义的皇国史观,着力建构支配民众和侵略的意识形态,培植抹杀个人自我的爱国热情,而“爱国热情特别体现为一种热爱环境的乡土感情”。川端所说的《雪国》在战时所受欢迎的情形不正是如此吗?川端或许无意为之,但日本政府长期的意识形态渗透,似乎也无可争议地塑造了川端此般民族情感。续写的《银河》发表的1941年8月前后,川端两次前往伪满洲国,回国后发表了关于伪满洲国的系列随笔和评论,在其中两篇文章中留下了这样的文字:“孩子的灵魂是日本人最该开垦的处女地”,“我又感到了文学的任务。在此没有古典艺术和传统的新国度里,会诞生怎样的文学?我们不能做旁观者了”。川端极好地配合了日本内阁颁布的《满洲国指导方针要纲》,主张最应该向中国孩子灌输日本的民族文化,还试图让文学为日本的伪满洲国殖民政策服务,其日本军国主义的民族情感非常明显。太平洋战争爆发后,川端出任了特攻队报道员,享受海军少尉的待遇,一定程度上配合军方的意图。1944年12月14日,川端在《东京新闻》上发表了《语言的新生命》(总标题为《英灵的遗文》),他认为:“特别攻击队队名让日本古老的语言不断喷发出新生命”,“这些特别攻击队名并非新造词。队名的灵魂里注入了队员们的身体和生命。队名的灵魂就是祖国”。因而,有研究认为他对于“特别攻击队队名”的解释“未摆脱狭隘民族主义的束缚”。战后的1946、1947年对蚕房和绉纱部分的精心修改,其实亦是川端审时度势地强化其民族主义的审美。此时的日本作为战败国被美国接管,受美国遏制,日本不可能成为军事强国和经济强国,那就只能向文化强国发展,于是日本政府便提出弘扬传统的“文化国家”的基本方略。文化立国就是日本政府通过构建属于日本自身的文化精神来树立日本在国际舞台上的形象,目的是扫除战败的阴霾,给国人确立新信仰。“文化国家成了指导战后日本国家重建最重要的核心理念。”川端在战后对《雪国》的修改,正好处在“文化国家”热潮期。《雪国》将源于《北越雪谱》的绉纱工艺融入作品中,营造日本式纯美,顺应了日本政府建设“文化国家”的战略。川端带有民族主义色彩的“美”文学之所以在战后获得了国家层面的生长拓展空间,正是因为他把日本战败的悲哀转化成了具有“文化国家”色彩的日本传统美。正如中村光夫所说:“川端的情况是把战争的体验联结到对日本古典的认识上”,川端借用古典这个美学符号来装饰战争的阴霾,并达到了与日本“文化国家”战略的内在统一。在日本近现代环境里,靠文学而生存的川端又怎么能轻易挣脱狭隘民族主义的束缚呢?1969年他在《美的存在与发现》中表示,明治以后那一代作家学习和引进西方文学,忙于启蒙,耗费了青春,没有立足东方和日本的传统,“我觉得远古的《源氏物语》,至今还在比我们更出色地尽泰戈尔在这里所说的‘民族义务’,将来也许还会继续吧”。川端在经典物语文学《源氏物语》中发现了矿藏,并以强烈的民族情感把它和自己的文学创作联系起来,最终搭建起其文学的理想之所,找到了自己的文学创作之路。以《雪国》为代表的“美”文学,很大程度上是特殊语境下产生的日本民族主义的《桃花源记》。

紫式部画像与土佐光起绘《源氏物语绘卷》—“朝颜”,图片来源:Bing

有研究认为与当代日本热门作家村上春树相比,川端更具有“日本性”,《雪国》中的“洁净”和“悲哀”就是代表特质。这里的“日本性”乃是具有日本审美特色的民族性,这一民族性沾染了近代以来“日本中心主义”的墨迹。或者说,《雪国》是日本的“雪国”,而非东方的“雪国”。但川端在续写和改写的过程中,通过蚕房和绉纱的审美聚焦,让《雪国》披上了“东方”的面纱,具体方法就是加入更多的“中国”元素,因为要代表东方就不能仅有日本的意象。在《雪国》早期各短篇中,明确涉及域外信息的有两处:一是《芭茅草》中卖杂货的俄罗斯女人;二是《火枕》中岛村翻译瓦莱里和阿兰的作品及在俄罗斯盛行的法国舞蹈理论。也就是说,后来被看作是代表“东方美”的《雪国》,在早期的短篇中并没有明确涉及中国的信息。关于中国的信息是川端在续写和改写“绉纱”相关部分时加进去的。在《雪中火事》中,明确加入的中国信息有写作绉纱题材诗歌的唐朝诗人秦韬玉,但川端搬用了《北越雪谱》的记载。1948年终版《雪国》把此前续写和改写的《雪中火事》及《雪国抄》中的“糸”都改为“絲”。“糸”在日语中本来读作“べき”,对应中文的“糸”(mì),在日语中后来就演化成“し”或“いと”两个读音,是“绢丝”之意,用来表示生丝、丝线及类似丝线之物。“糸”在中国古代指“细蚕丝”,后来中国又有了“絲”字,专指“细蚕丝”或一切“丝类物”,“糸”的使用频率降低,“絲”字使用更普遍。日本受中国的影响,同时使用了汉字“糸”和“絲”,两字的意义范围也有扩大,但用“糸”较为古雅一些。川端通过这样的修改,让文字从古雅变得更现代,更能引起现代读者的注意,同时也把西方人眼中代表东方的关键物质中国丝绸明显地融入进来。

川端运用这种方法建构了以日本为中心的“想象比实际成分更多”的“东方美”。他续写绉纱时援引中国诗人秦韬玉,还加入了“丝”的内容,后又改“糸”为“絲”,强化作品的东方色彩,加强《雪国》的“东方性”,以更好地赢得西方读者的“东方性”认同。家蚕丝最早出现在中国,后东传日本,又于6世纪中叶传到西方。古罗马广泛地接受了丝绸,把丝绸称为赛里斯布,用赛里斯来称呼产丝的国家,在地缘上把赛里斯归属“东方”。此后,西方国家在很长时间把产丝的国家划归“东方”。美国拉铁摩尔的《丝绸、香料与帝国——亚洲的“发现”》集注西方古代以来的远东文献,在丝绸、香料与帝国中发现了亚洲,其实是发现了“东方”。川端在续写和改写中把秦韬玉和源于中国的丝融进《雪国》,使《雪国》由单一的“日本性”变得更具有“东方性”。不过,这个“东方”仍以日本为主体,中国文化元素只是附着在日本文化之上。长谷川泉认为《雪国》是“日本美的灵魂之雾开始弥漫”,川端在北越“演奏着‘东方之歌’”。这一“东方之歌”实际上是日本之歌。它呼应着川端1934年在《我的文学自叙传》中所言的“东方古典的虚幻”,内蕴的却是“日本美的灵魂”。因此,与其说川端敬重东方古典,不如说他尊崇日本虚幻而哀伤的美。他以东方人自居,内里却保有强烈的日本民族情感。明治维新以来,日本建构了作为对抗“西洋”的亚洲整体的“东洋”观:“亚洲是一个整体则只有在日本才得以成为现实,日本乃是映照出亚洲整体像的镜子”,即“东洋”是以日本为中心的“东洋”,体现了日本“独立自主的民族之自负”。战后的日本,因为历史问题的敏感,就用“东方”来代替战前的“东洋”,但是“日本中心主义”的近代观念并未消失。川端于战后多次提到“东方”和“西方”,并用《雪国》来夯实他所说的“东方美”。他在担任日本笔会会长期间(1948—1965),通过卓有成效的海外活动敦促日本与西方的文化交流,把自己代表“东方美”的文学推向西方。西方人也正是在20世纪50年代通过翻译《雪国》,在川端建构的“东方美”中发现了东方与西方的不同,从而确证了“东方美”的异质性。斯德哥尔摩大学文学史教授奥尔松1961年首次推荐川端参评诺贝尔文学奖时,认为他的文学有“诗一般的创作风格,确有独特的新意和艺术的要素,能让我们感受到日本风味”。所以,有研究认为川端在1968年成为日本首位荣膺诺贝尔文学奖的作家,是“因为西方从川端文学中看到了他们想要看到的日本文化和日本情趣”。相对于战前而言,“被置于‘西方’对立面的‘东方’就已不是以专制和停滞所表述的东方了,而是有其独特文化价值、志在革新的‘东方’了”。很显然,“日本”在此成为西方认为的具有“独特文化价值”的“东方”的代名词,其主体地位也在这样的概念游戏中确立。1957年,川端在《东西方文化的桥梁》中把《雪国》的翻译嵌入,认为“日本可以成为东西方的桥梁”。也就是说,日本要担当起桥接中西文化的重任,而该年国际笔会在日本的召开正是这个重任的表现。这种看似开阔的视野和谨慎的语言,很巧妙地在申说日本是东方文化和东西文化交流的主角。从本质上看,川端这一思想类似于冈仓天心以日本为中心的亚洲观。作为文学作品,《雪国》的续写和改写以及后来的外译所建构的“东方美”具有一定的迷惑性,读者不易看到它涵蕴的“日本中心主义”,但回到历史现场,仍可找到蛛丝马迹。这正是日本近代以来的自我膨胀在川端文学中的印迹。作家可以有意规避时代,但无法清除时代留痕。

文学史教授奥尔松,图片来源:Bing

川端在续写和改写《雪国》的过程中凸显蚕房空间和绉纱工艺,建成了规避日本政治历史的文学“桃花源”。他通过文学构思设计了“日本中心主义”的东方,推动国际认同,在特定的历史语境中获得了极大的成功。他的审美世界的建构本质上并未挣脱狭隘的民族主义和西方构建的殖民话语体系,就此而言,川端是一位民族性很强的作家,也是一位从未远离生存现实的作家,因而称得上是一位真正的文坛政治家。今天努力发掘川端和历史政治的诸多瓜葛,探明他诉诸文学手法的精明,是为了揭开《雪国》这个看似简单的审美世界的面纱,还原其真面目,使读者对它的认知不再停留在纯美的刻板印象上。当然,战后的川端完全可有其他选择,但他从未远离主流的文化舞台,并和西方当时所期望的“东方美”形成了某种同构关系。

原文载《外国文学动态研究》2025年第5期“作品及作家研究”专栏,责任编辑苏永怡。注释从略,前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.ncpssd.cn/)可免费下载全文。

责编:郭鸿 校对:王纪睿

排版:慧敏 终审:文安