梅笑寒|南方的耶胡——西姆斯革命历史小说中的自我审视与自我辩护

梅笑寒,复旦大学外国语言文学学院博士生,主要研究领域为内战前美国历史小说,跨大西洋文学与文化。近期发表的论文有《情感主义及其问题——内战前美国罗曼司的诞生与自我协商》(载《浙江学刊》2024年第5期)。

内容提要 在美国内战前的南方作家中,威廉·吉尔莫·西姆斯具有很强的代表性。他以美国独立战争期间南方阶段的重要人物和事件为原型创作了前后相继的五部革命题材的小说,重构了一幅以“南方耶胡”为中心的历史画卷。本文考察了耶胡在美国建国早期历史语境中的意义,讨论了西姆斯在小说中对南方耶胡的塑造,从而发掘了耶胡这一西姆斯小说中十分重要却未得到充分重视的政治隐喻。西姆斯用耶胡形容美国独立战争时期的南方人,这个比喻内含他对南方激进主义的自我审视:既承认南方人性格中的缺点,也试图为其辩护,并最终将独立战争的胜利解释为南方耶胡克服困难所取得的成果。

关键词 威廉·吉尔莫·西姆斯 耶胡 革命历史小说 内战前美国南方文学 美国独立战争

威廉·吉尔莫·西姆斯(William Gilmore Simms,1806—1870)的革命历史小说代表了19世纪30至50年代美国南方作家在创作南方题材与视角的历史小说时所做的探索。以1780年8月凯姆登战役至1782年查尔斯敦光复的独立战争史为底本,西姆斯创作了历史小说五部曲:《游击队》(The Partisan,1835)、《梅利尚普》(Mellichampe,1836)、《凯瑟琳·沃尔顿》(Katharine Walton,1851)、《突击队员》(The Forayers,1855)和《尤托》(Eutaw,1856)。前三部小说讲述南卡罗来纳州(以下简称南卡)游击队在凯姆登战役以及查尔斯敦围城战中支援大陆军,抗击英军及协助英军的本地效忠派(loyalists)的故事,塑造了大陆军南方部司令、北方将领纳撒尼尔·格林(Nathanael Greene),南方游击队领袖弗朗西斯·马里恩(Francis Marion),南卡州长劳特利奇(John Rutledge)等历史人物,以及南方爱国主义者罗伯特·辛格尔顿、梅利尚普、凯瑟琳·沃尔顿等一系列虚构人物。后两部曲以虚构人物南卡游击队员威利·辛克莱的经历为主线,讲述威利离开效忠派家庭,加入南卡游击队,经历大小战役后成为一名成熟革命者的故事。

威廉·吉尔莫·西姆斯画像及半身像,图片由作者提供

吉尔兹、中村正宏、华特森以及默特克- 汉森等学者讨论了西姆斯小说中的地方主义(regionalism)和分离主义(secessionism)倾向,认为西姆斯试图重构以南方骑士精神为核心、农业与种植园经济为基础、家庭为基本单位、各阶层民众团结一致的南方社会秩序。霍尔曼和郑嘉美则讨论了西姆斯对效忠派的同情。近年来,一些与西姆斯相关的新文献逐渐得到重视,研究者开始重新审视西姆斯对南方爱国者与效忠派的态度。本文从西姆斯以耶胡(yahoos)为镜对南方人的性格所做的自我审视切入,对西姆斯的五部曲进行分析。通过耶胡这个被挪用的隐喻,西姆斯描述了南卡人的原始野蛮,批评了南卡人的激进主义,展现了他对美国革命的暴力起源的反思。依照纳什与阿尔弗雷德·杨的研究,这种基于暴力的激进主义是一种反对君主制,提出共和主义诉求,完成阶层流动与更替的极端手段。它拒绝英美协商、和平变革的可能性,使暴力革命成为主导独立战争的革命理念。在激进主义的影响下,大陆军与南方游击队在抗击英军和效忠派的同时一方面破坏了南方社会的政治秩序、阶级关系、社群关系、家庭关系,另一方面表达了不同阶层在革命中的不同诉求。西姆斯笔下的激进主义凸显了南北矛盾以及南方内部的冲突,陈述了冒进、急躁的战略行动使革命军在战场上接连失利的事实。西姆斯将激进主义归因于南方革命者面临的多重压力:英军的杀戮、北方将领的无能、南方民众的摇摆。同时,西姆斯也强调了南方人在克服供给短缺、适应恶劣自然环境、不计个人名利、自我牺牲等方面优于北方人的特征,尤其刻画了南卡本土将领马里恩卓越的指挥能力及仁慈的性格,为南方耶胡以及南方对美国独立做出的贡献进行了辩护。

耶胡是18世纪英爱作家斯威夫特小说《格列弗游记》(Gulliver’s Travel)中一种“形状非常奇特、畸形”的生物,是“最不能教化的野兽”。耶胡生活在丛林中,赤身裸体,行为举止都遵循最原始的生物本能,带有“原始民族”的一般特征。(Gulliver:342)格列弗认为耶胡想要“独占全部”的食物或“粗暴地挖掘”那些“五光十色的石头”的行为与人类对财富的占有欲相似。(Gulliver:392)对财富的狂热渴望最终只会导致人与人的敌对以及“内战”的爆发(Gulliver:391),而战争中的士兵就像“被雇来尽其所能地无情杀戮同类的耶胡,尽管它的同类从来没有冒犯过它”。(Gulliver:365)斯威夫特是18世纪30年代美国图书市场作品重印最多的作家之一,耶胡也被美国人收入自己的英语词典:1830年,韦伯斯特将“耶胡”定义为“一个野蛮人,或是一个形似野蛮人的人”,1849年,他对该词条作了如下修改:“[这是]斯威夫特在一次想象的航行中给一群野兽起的名字,他们拥有人类的外形和所有堕落的激情。”总体而言,在19世纪四五十年代的美国,耶胡大多作为一个贬义词被使用。在日常生活中,人们用耶胡形容外貌或行动粗鄙的人,或是将其与印第安人相联系,形容一种未开化的状态。在政治领域,民主共和党的党魁伦道夫把密西西比州和肯塔基州蔑称为“耶胡的天堂”,因为他认为移居到这里的人不事劳作,并且沉迷酗酒。与西姆斯同时代的神学家伯金斯和霍根则用耶胡形容人性的野蛮、原始、狡诈。

斯威夫特与《格列夫游记》,图片源自Yandex

西姆斯小说中的人物也是在这个意义上用耶胡形容革命战争中的双方。在《突击队员》和《尤托》中,当南卡的战事处于英军与南卡游击队胶着的状态,九十六号地区岌岌可危时,南方游击队战士、主人公威利·辛克莱与支持英军的父亲威廉之间就谁是耶胡有过激烈的争论。威廉称游击队为“可恶的叛乱者”、“在树林中游荡的土匪”,“使我们所有人都丧失了安全”。威利反驳道,英军以及效忠派才是造成南卡州灾难的“耶胡”:打着国王乔治三世的旗号,“号称忙于镇压叛乱工作”,实则是一群掠夺财富的强盗,给南卡州带来巨大伤害。(Forayers:218)威廉针锋相对地指出,南卡民兵才是真正的“野蛮的耶胡”,丝毫没有“勇敢、绅士风度和侠义精神”,只依靠野蛮血腥的手段来与英军作战。

英国人常用耶胡蔑称要求独立的美国北方洋基佬(Yankee)。1787年,富兰克林在信中告诉在英国下议院供职的斯特拉罕(William Strahan):“洋基佬被认为是某种耶胡,国会认为这种生物的请愿书不适合在如此贤明的议会中被接纳和阅读”,然而英军正是被这群“耶胡”击败,逃回了英国。富兰克林的讽刺性自嘲赋予耶胡积极的含义,但他将耶胡作为洋基佬的代称,忽视了南方人在建国时期的贡献。这种选择性忽视是对南方人的不公,也是独立革命后南北对立的缩影。西姆斯选择书写独立战争的南方阶段,就是为了重新审视南方人在革命战争中的行为,并为南方的耶胡发声。这个想法也体现在他的《随想札记》(“Rambling Sketches”,1854)中。西姆斯在文中回顾纽约作家鲍尔丁(James Kirke Paulding)的《南方来信》(Letters from the South)时称,弗吉尼亚山谷中的居民“除了少数例外,都是野蛮人和耶胡的令人愉悦的结合”,这构成了与纽约的哈德逊山谷全然不同的景致。这种在南方语境下赋予耶胡褒义内涵的尝试强调了南方的特殊与优势,与西姆斯在五部曲中对南方耶胡的辩护相得益彰。

(左)鲍尔丁,图片源自Yandex ,(右)Christian Schussele画作Washington Irving and his Literary Friends at Sunnyside(左侧坐者为西姆斯,欧文身后站者为鲍尔丁)图片源自Google Art Project

当然,用耶胡称呼南方人并非西姆斯首创。1829年,南卡查尔斯敦本地军官亚历山大·加登(Alexander Garden)记录了南卡流动审判庭法官伯克(Aedanus Burke)对南卡效忠派公民权的辩护。据加登在《轶闻录》中所述,伯克认为南卡人是一群“衣衫褴褛”的耶胡,他们“性格残暴,这种性格包容了欺骗、陷害以及其他可耻的行为”。然而,尽管伯克承认许多南卡人“想法令人捉摸不透”,并且有时还会充当间谍,但他依旧主张要恢复他们的公民权,因为“这些沦为笑料的人,尽管他们是耶胡,但他们和我们任何人一样都是真正的公民”。直到战争结束,伯克还多次用耶胡来形容思想野或不事生产的南卡人。西姆斯对加登与伯克十分推崇。他在写作生涯中一直将加登的作品作为重要的参考材料。在写作五部曲的19世纪30到50年代期间,他多次向好友借阅加登的《轶闻录》,并将加登推荐给了正在写作《美国文学词典》(Cyclopædia of American Literature)的杜伊金克兄弟(Evert A. Duyckinck & George L. Duyckinck)。西姆斯对伯克更赞赏有加:不仅将伯克称为“[南卡人]在本州的老朋友”,而且在1842年特意请好友撰写了一则伯克在独立战争期间与战争后的生平速写。加登对南卡人性格的陈述以及伯克对革命时期效忠派的同情与包容为西姆斯审视南卡人的性格以及南方在革命中的贡献提供了第三方视角。

1855年Cyclopædia of American Literature,图片源自Google Books

早在1816至1826年间,查尔斯敦图书馆协会(Charleston Library Society)就引进了1801年伦敦版与1814年爱丁堡版的斯威夫特全集,西姆斯在1844至1853年间一直是该协会的成员。西姆斯本人以及他的好友塔克曼(Henry Theodore Tuckerman)和桑维尔(James Henley Thornwell)都认为斯威夫特的政论文章堪称典范,在唤起道德追求方面也首屈一指。斯威夫特对西姆斯的影响明显体现在西姆斯对南方耶胡的刻画中。从青年时代开始,西姆斯就认识到南方人不仅“冲动而有偏见”,并且“易怒且急躁”。他认为“从阿什利河上最初的定居点开始,卡罗莱纳州的事业就是一系列缺乏耐心(impatient)的斗争”。他在小说中凸出了南方人的动物性。在《突击队员》中,波吉上尉在臧否南方领袖时就说:“作为一个物种的人类并不是有思想的动物。他们是群居与模仿的。他们成群结队地跟随一个领导者,先是像猴子一般相互模仿,而后将这个领导者努力扶植起来。” (Forayers:532)除了思想上的动物性外,南方民兵的野蛮行为也是西姆斯仔细刻画的对象。波吉上尉在回忆革命时强调:“在过去的五年里,我只不过是一个野蛮人。”为了缓解补给缺乏,他被迫在灌木丛中捕捉青蛙和乌龟,因为南方民兵没有与“大陆军士兵一样好的食物”,而且只能在“凭自己获得的最好的东西被供给这些饿殍”时才能分享“腐肉”。(Forayers:509)与此相仿,游击队领袖马里恩也被迫自己动手在沼泽中捕鱼维生,就连女游击队员耐莉也被迫“吃简陋的食物,然后喝小溪的水”(Eutaw:390)。通过化用亨利·李对1781年战事的回忆,西姆斯如实反映了南方人在革命时期的原始生活。面对艰苦的生存环境与繁重的战争任务,西姆斯总结道:“[南方人]是拥有两种生活、两种原则的生物,没有一个人是绝对的狂热分子或是野兽。这两种原则无论哪一种在任何时候都不会完全处于支配地位。动物性会约束道德性,道德性会约束动物性。”(Woodcraft:108)在西姆斯笔下,南方耶胡的主要性格特征便表现为动物性与道德性的持续对抗,两者相互排斥、相互约束。

1855年第一版The Forayers,图片源自Google Books

除南卡民兵外,西姆斯笔下的南方将领也受到动物性的支配,萨姆特即个中代表。在写作生涯早期,西姆斯曾认为萨姆特代表了典型的南方理想,但到写作后期,西姆斯认识到萨姆特性格中的固执与激进,这与萨姆特的出身密切相关:他“是一个白手起家、顽固、有时甚至不择手段的农民、磨坊主和地方判官”,他颁布了“萨姆特法”(Sumter’s Law)并允许手下肆意劫掠。1781年初丹河追击战后,就连英军将领罗登勋爵(Francis Rawdon-Hastings)都为萨姆特的血腥震惊:为了补充自己的游击队,萨姆特“宣布召集所有居民加入他的阵营……并宣布对2月23日前不加入他麾下的人处以死刑。为了加重这些威胁的分量,几个[对英军]友好的人被残忍地杀害了,尽管他们手无寸铁,只是安分地待在自己家中。”西姆斯认为正是萨姆特的激进导致南方游击队内部的分歧与危机。在凯姆登战役后的钓鱼溪战役中,萨姆特急于行军,忽视了对辎重与俘虏的管理,导致他的队伍在英军将领塔尔顿(Banastre Tarleton)的突袭下溃败,结果“萨姆特侥幸逃脱;但他的军官和士兵中很少有人脱身”。在“三伏天远征”中,萨姆特独自提前行动使得整个游击队陷入英军的包围,以至于格林不得不计划放弃九十六号地区。西姆斯认为南方游击队本来在南方将领威廉·华盛顿的支援下获得转机,但指挥权却被交到了萨姆特手中。萨姆特先是“将他的兵力分作三份”,削弱了游击队的力量,又出于他那“常常以牺牲他判断力为代价”的冒进,导致游击队“在冲突中被毫无必要地暴露”给英军。在三伏天突袭中,萨姆特也偏离了“他的首要目标”,做出了错误决定。(Eutaw:310)西姆斯认为萨姆特没有足够的能力凝聚“各自为战的队伍”,并且“不是一个懂策略的人,也不是一个谨慎的人……他冲劲十足、爱冒险;永远不会计算面对的敌人的危险”。(Eutaw:327)更糟糕的是,萨姆特还是一个没有担当的将领。在昆庇桥与舒布里克种植园之战失败后,西姆斯写道,萨姆特“在军营中与李产生了激烈争执,把这次远征带来的所有沮丧都推给了后者”。(Eutaw:358)他甚至为了自己的名声,“把多切斯特的大量物资,包括火药,直接打包送给格林”,并且禁止供给“衣衫褴褛、将近饿死的人民所需要的一切必需品”,导致南方游击队的饥荒。(Eutaw:362)受萨姆特影响,格林也与马里恩产生了龃龉,并且写信训责马里恩:“我很惊讶你的人竟如此反对参与某个总体作战计划。除非阁下的军队能够合力一处,否则就不可能在战争中取得优势,甚至不可能尝试守住本州。”他还告诫马里恩:“你要调动所有你能调动的力量,并根据[萨姆特]可能做出的所有指挥来与他合作。”萨姆特的激进与西姆斯理想的革命方式相悖:南方革命变成了一系列血腥屠杀。

Banastre Tarleton,图片源自Yandex

究其根本,南方人的耶胡特征与西姆斯对革命性质的认识相关:革命是一项残酷激进的“持续了多年的可怕内战”。(Forayers:21)西姆斯认为这场内战对南方造成了巨大冲击。据史料记载,格林初来南方时就认识到南方民兵“在对抗敌人和镇压托利派的过程中几乎把国家夷为平地……他们只想着互相掠夺……南方被不满的小团体撕成碎片”。他还观察到:“辉格派和托利派一见面就以野蛮人的愤怒相互追逐。每一寸土地除了互相残杀和毁灭外一无所有。”格林相信自己始终在“一个被朋友和敌人蹂躏和掠夺的州”中战斗。当一部分南方人被迫在沼泽与树林中战斗时,另一部分人不堪其苦,开始倒向英军。这种革命的内战性质最集中地展现在《突击队员》与《尤托》中:威利意识到“托利派早已穿着红大衣,遍布于本州”(Forayers:15),他的下属也声称,“辉格派和托利派一样多……[他们]都很相似——辉格派和托利派、国王的人和民众的人”。(Forayers:28)还有一些人对英军和大陆军之间的冲突隔岸观火:威廉·辛克莱只关心自己的安全和“最大的利润”,而效忠派特拉维斯则“和其他人一样,看到了英国在该国权力的不稳定状况。他正在做相应的准备”。(Forayers:88-89)在革命后期,西姆斯虚构的南方本地的效忠派头领英格尔哈特、特拉维斯、“地狱火”迪克等人都对革命事业和本地居民造成了极大伤害。后来,当威利逃到奥兰治堡(Orangeburg)时,他意识到:“奥兰治堡地区对革命的看法存在分歧,分歧既有原则上的,也有政策上的。”(Forayers:265)在西姆斯看来,这种分裂对爱国者而言是一个巨大的困扰。

西姆斯对南方耶胡的审视体现了他对独立战争时期普遍存在的南方激进主义的反思。在《游击队》中,主人公罗伯特曾警告道,战争是“一种残酷的必需品”,“一种暴政”。正如霍克所言,美国人热衷于“将革命和独立战争打造成理想高远的殖民地人民反抗英国暴政的英雄故事”,却“刻意遗忘其中非正义的以及暴力的因素”。尽管如此,西姆斯还是希望用反思性的历史叙事证明“南卡罗来纳州有自己独特的身份和辉煌的历史,与联邦截然不同”,同时“呼吁将国家身份与地方联系起来”,进而强调南方在美国建国史中的角色。西姆斯相信南方在革命期间始终面对艰苦的内外环境以及不公待遇,这激化了南方人的激进主义。即便在革命后,由于北方人对南方长期的不信任,这种不公依旧存在。他也相信南卡自殖民地时期以来始终“忠于姐妹共同体,为了共同利益不惧危险,不怕牺牲。[南卡人的]信念从未动摇。[南卡人]没有逃避任何义务。[南卡人的]鲜血和财富都无偿地为国家的共同事业而流淌”,但邦联国会却对此视若无睹,对南卡的财政亏空充耳不闻。在格林和前来支援的北方将领韦恩(Anthony Wayne)率领大陆军开进查尔斯敦的欢乐场景中,波吉观察到,南方游击队中“英勇的灵魂没有被允许出席爱国者军队重新占领大都市的仪式!他们仅仅分享了平平无奇的微薄的功劳簿……事情搞定了,他们就像被吸干的橘子一样被弃置一旁,再也没有人关切或担心”,并且这些人“几乎完全赤身露体,大多衣衫褴褛”。(Woodcraft:46)由此可见,南方人的革命信念与所获回报之间的鸿沟正是西姆斯为南方耶胡辩护的重要原因。

Scars of Independence: America’s Violent Birth, 图片源自Yandex

对威廉口中那些参加革命的耶胡,西姆斯褒扬中带有批评,褒扬他们的英勇,批评他们的“野蛮”(savage spirit)。(Partisan:179)对威利口中那些效忠派耶胡,他则在批评中夹杂了理解,批评他们立场摇摆,对那些为生存变节的穷苦人民表示同情。通过审视革命者身上交战的动物性与理性,西姆斯解释了革命激进主义的成因;通过对效忠派的重新审视,西姆斯反思了部分南卡人立场摇摆的缘由。无论是对革命者爱国主义的褒扬还是对激进主义者的批评以及对变节者的理解,西姆斯都试图通过对南卡耶胡的辩护揭露北方主导的历史叙事对南方的不公与轻视,重新确立南方在革命历史中不可或缺的重要地位。

在五部曲中,西姆斯试图证明,南方耶胡的产生与南方居民在革命时期所处的困境密切相关。他认为革命时期的南方“人口稀少,大片土地荒凉贫瘠,森林茂密,到处是无法通行的沼泽,河水泛滥成灾,能够找到食物的区域遥远难及”,这是北方人不曾面对的艰苦环境。1858年,西姆斯的好友迈尔斯准备在威廉·华盛顿纪念碑的揭幕仪式上作演说。西姆斯在给迈尔斯的信中嘱咐他要系统阐明南卡在革命中的困境:“你可以先绘制一幅南卡在主要城市沦陷和盖茨被击败后所陷入的悲惨境地的草图。[爱国者的]军队四散奔逃,[南卡的]游击队躲入沼泽和森林,效忠派在州内肆虐,仿佛秋天草原上的火焰,而英国人用全副武装的战士和堡垒占据了每一处战略要冲。[爱国者的军队]人手不足,金钱匮乏,武器短缺。”南卡人的困境是西姆斯关注的核心。由于萨宾(Lorenzo Sabine)在19世纪40年代的系列评论以及人物传记《美国效忠派》(The American Loyalists,1847)中夸大了南方人支持英军的程度,南方在革命中的立场受到普遍攻击。西姆斯则始终与萨宾针锋相对。通过对南方耶胡的审视,西姆斯试图说明南方革命者在战争时期面对的困境:英军的血腥政策,北方将领的偏见与无能以及南方民众在困境中的立场变化。同时,他也相信南卡可以从“关于过去的不完美的故事”中汲取“历史教训”:力求团结,避免分裂;自力更生,不过多依赖北方的支援。这是南方赢得尊重的前提,也是西姆斯处理南北关系的核心原则。

The American Loyalists, 图片源自Yandex

在西姆斯笔下,英军以及效忠派残酷血腥的行径是南方人成为耶胡的首要原因。在描绘甫至南方的英军时,西姆斯告诉我们,英军首领康华里“活跃但残忍”,因为他“没有任何道德原则,无所顾忌”,在胜利后更“血腥至极”。(Partisan:15)西姆斯称康华里“玷污了最近胜利的桂冠,并通过绞死大约12或15名可怜的囚犯,[甚至]包括老人和男孩,来庆祝他对盖茨的胜利”。(Life:127)后来,西姆斯再次强调:“许多俘虏被当场处决,大多是基于最微不足道的借口和最可疑的证词。这些牺牲品在一定程度上是出自效忠派的要求,征服者被激发的激愤,在某种程度上也出自他们对受害者的轻蔑。”这些刻画契合了英军在革命期间的行径:英军在南方不仅主导血腥杀戮,而且“鼓动印第安人在边远地区与美国人作战,意在掀起一场血腥的战争……造成血腥的恐怖”,继而诱使“佐治亚、卡罗莱纳和弗吉尼亚的内战随野蛮和愤怒的报复愈演愈烈”。英军甚至对那些“帮助他们守住从叛军手中解放出来的领土”的效忠派使用“更加野蛮的政策”,进而攫取更多利益。在《突击队员》中,尽管特拉维斯是英军的支持者,但他却“为一些庄园的宝贵土地和动产感到担忧,如果英国人获胜,动产肯定会被没收。如果英军向革命者投降,在英军撤离本国之前,仍有一些方法可以剥削他们”。(Forayers:274)因此,他将大量奴隶和财产都转移到桑蒂河对岸。英军对南方居民的杀戮与掠夺使西姆斯坚信,南方爱国者基于革命激进主义发动的“血腥和骚扰性的战争”大多是出于自保的无奈之举。

除了英军的血腥政策外,西姆斯对北方将领也颇为不满。在西姆斯创作五部曲的时期发生了无效法案危机(Nullification crisis),“骑士—洋基派”的矛盾因此愈演愈烈,大部分南方作家认为北方人“粗鲁、野蛮、不择手段、贪得无厌和蛊惑人心”。西姆斯在年轻时认为北方大陆军在革命早期的确颇有贡献,但在南方阶段,西姆斯认为,是北方将领的诸多问题造成了南方的困境。就此而言格林就是西姆斯笔下最具代表性的例证。西姆斯早年曾认为格林“拥有良好的判断力和经验以及不亚于华盛顿的缜密思考力”,但他同样指出“盖茨和格林引领的军队……简直不像来自我们国家的北方各州”,因为他们对南方民兵充满了偏见,加深了南北方的对立。(Life:306)在描述格林给马里恩的书信时,西姆斯强调,格林如此威胁马里恩:在独立战争的最后阶段,“你承担的是令人不悦的任务,但别人也一样……你们的州被入侵了——你们的一切都岌岌可危”。(Life:242-243)这些话几乎把南北方摆在了对立面。西姆斯直接批评格林“胆子不大,构思不巧,计谋不精,在使用骑兵时太过拖沓(因为这需要胆魄);也许在危机时刻,当军队战战兢兢不知如何收场时,他[将]缺乏那种确保胜利的果敢”。(Forayers:516)的确,格林在革命期间经常不够坚定,并且能力不足。在去南方前不久他曾向罗德岛州政府抱怨:“我们的痛苦难以言表……再过几周就会溃不成军……过去三周我们一直在挨饿,而眼下我们的前景并不乐观。”他在初到南方时对南方的地理状况所知甚少,并且在信中承认南方的“尴尬处境远远超出了[他的]预期,对于如何解决面前的复杂难题[他]也毫无线索”。然而有时格林又异常自大,以至于轻视南方游击队在革命中的重要作用。在凯姆登战役溃败后仅仅两个月,他就写信给华盛顿声称自己的队伍只要“偶尔得到民兵的援助”就可以“限制敌人,并使他们在美洲大陆难以生存”。数月之后,他直接向萨姆特表示:“战争中的游击队行动就像桌上的装饰品……但它们并不能提供国家的实质安全……你从中得不到什么好处,除非你手上有一支优秀的队伍。”事实上,在独立战争的南方阶段,马里恩与萨姆特的游击队始终对大陆军的军事行动不可或缺。西姆斯在小说中指出了格林的诸多问题。在《侦察兵》中,他称格林对九十六号地区的围攻是“在非常不祥的情况下进行,而且军事力量远远不足以实现他的目标。这次围攻是南方战争期间最激烈、最值得批评的事件之一”。而在尤托泉战役中,这种不耐心的特征依旧存在。西姆斯写道,格林要求威廉·华盛顿追击班克斯。但由于格林对南方的地形不熟悉,导致华盛顿的骑兵“根本无法穿透茂密的灌木丛”,这种“致命的尝试”导致华盛顿“勉强从英国人致命的刺刀中活命,成了俘虏”。(Eutaw:519)通过描写卓越的南方将领华盛顿在战斗中的失败,西姆斯进一步指出了格林的自大、冒进对南方人的伤害,体现出了他对北方将领的不满。

Nathanael Greene、Horatio Gates,图片源自Yandex

与格林相较,盖茨(Horatio Gates)更加无能。西姆斯认为盖茨在南方战役中一直在为名利作战:他试图与时任北卡州长的卡斯威尔争夺“凯姆登战役的桂冠”,尽管“他们两人都未能夺得那绿色的冠冕”。西姆斯认为正由于盖茨的错误指挥才导致法国将领德卡尔牺牲,并使南方的状况岌岌可危:“佐治亚州早已被封锁,而北卡罗来纳州一觉醒来就会发现双腿被绑住。至于弗吉尼亚,如果康华里按照目前的速度继续下去,他将在两周内攻占她。”除了无能外,盖茨对南方游击队也十分轻蔑。在《游击队》中,盖茨告诉马里恩,南方游击队“无力阻止来自大陆军士兵的嘲笑”,并且大陆军“不需要马里恩和他手下的支援”。(Partisan:445)西姆斯直白地指出“盖茨有自吹自擂的毛病,这使他不仅无法谨慎行事,而且拒绝建议和自我完善”,最终造成凯姆登战役的失利。(Partisan:486)盖茨的失败连北方的国会都难以接受:汉密尔顿(Alexander Hamilton)直言盖茨的失败证明了“改变[革命军队]制度的必要性”。盖茨的逃窜是西姆斯笔下整个南方悲剧的起点。为此,西姆斯不仅在作品中用了“时代错乱”(anachronism)的笔法,将查尔斯敦陷落写在凯姆登战役之后,并且还指出凯姆登战役的失利使南方游击队因为大陆军的“自由散漫”而“暂时被解散”,并且“爱国主义的热情以及旨在使国家摆脱敌对统治的英勇努力都受到了挫败”。(Katharine:5)基于这一悲惨境遇,他笔下的波吉上尉告诉威利,北方将领在战争中不仅领兵无能,而且只顾争名夺利。他们只会“互相抢夺彼此的阳光。他们在彼此身上只看到许多挡在他们与荣耀之间的不愉快的阴影”。(Eutaw:360)波吉认为北方将领只能带来灾难:豪“是个半吊子;查理·李只适合指挥骑兵冲锋,甚至总应在开始行动之前被鞭打一顿;还有老林肯,他可能是一名优秀的随军护士或牧师,但决不应以任何其他身份进入营地。随后还有盖茨,但与他有关的历史太令人作呕”。(Eutaw:360)在故事末尾,亨利·李“向每个人发号施令,在事实上篡夺了整个指挥权”,波吉认为这就是“[革命队伍]遭遇许多灾难的原因”。(Eutaw:531)在西姆斯看来,北方将领在追名逐利的同时对南方游击队也漠不关心。由于南方的补给不足,前来支援的弗吉尼亚民兵“变成了一支完全混乱的队伍——由于饥饿、缺乏衣服和强行军的疲惫而士气低落”,因此,一向忍辱负重的弗吉尼亚民兵突然“普遍感到不满。他们合理地控诉对大陆军的偏袒,尤其是以牺牲整个军队的利益为代价来迎合特定的指挥”。(Forayers:559)在《尤托》中,劳特利奇在给威利·辛克莱的信中抱怨道,当南方游击队面对英军军官斯图尔特和克鲁格的追击时,南方的游击队在很长时间内“几乎没有得到加强……300名战士仍然没有任何可用的武器,700人没有夹克或马裤”,“国会什么也没做,无力也无意做任何事情——甚至没有给我们武器和弹药”!(Eutaw:472)西姆斯在小说中已经有所保留:1780年查尔斯敦围城结束后,查尔斯敦周围能组织起来的南方游击队不过500人。而在格林进入南方后,根据康华里的手下、英军中校巴尔福的记叙,格林的游击队“收到的补给微不足道,这支队伍不满600人……即便我的将军康华利和格林已经在某种契约下交换了南方全部的俘虏,也只是杯水车薪”,与之相对的是,“罗登勋爵手底下有一支2000人的军团”。1781年1月,劳特利奇在给国会的信中直接表示“战争委员会在筹措资金时过于怠慢”,以至于南卡军队需要依靠法国人的物资才能继续作战。直到1781年末,“法国人更加强劲与有效的援助”依旧是劳特利奇心中最重要的支援力量,而另有900名大陆军战士则因为没有补给而拒绝继续支援南方。西姆斯想告诉读者的是,无能的北方将领应为南方的困境负责,这也是南方游击队被迫成为耶胡的重要原因。

1835年第一版The Partisan, A Romance of the Revolution, 图片源自Google Books

此外,西姆斯也认识到,南方普通民众的立场在革命期间时常出现摇摆。郑加美认为西姆斯在作品中对效忠派的书写意在重估效忠派的源起、特征以及历史意义。从五部曲对效忠派的刻画来看,西姆斯并不否认效忠派导致了内部分裂,但他相信有些效忠派在本质上“真切地认同他们的国家”,他们“只是胆怯,但不是奸佞”。不仅如此,他认为南卡效忠派长久以来都“诚实而忠诚”,而查尔斯敦本地的效忠派领袖帕特里克与罗伯特兄弟也“非常有勇气、力量和智慧”。从历史来看,效忠派主要集中在经济落后与交通不便的上州(Upcountry)内陆地区。由于内陆地区大都为山区,缺乏发展农业与种植业的土地,交通不便,没有像下州一样的港口,商业得不到发展。因此,那里的民众对革命精神以及革命进展不甚了解,对自己在革命中能获得的利益不抱希望。但即使在相对富庶的南卡下州,民众也会因为“不公平的税收、缺乏代表权和保护”以及“崎岖乃至完全不存在的道路、缺少学校和报纸,加之漫长、艰苦、以昼夜和季节为单位的乡村生活”而变节成为效忠派。在西姆斯笔下,民众的立场在革命期间经常发生变化:“有时他们是这样,有时又是那样;他们一会儿是辉格派,一会儿又是托利派。有时他们是盖尼的人,有时他们是马里恩的人,只要这个观念适合他们。”(Partisan:405)西姆斯相信南卡革命是由一些爱国的“农业绅士”(agricultural gentry)引导,民众广泛参与的革命。但在艰苦的环境中,一部分人被迫抛却了“对土地,个人品质以及才智的热爱”,这部分人的变节是一种求生本能下的无奈之举。霍尔曼误认为西姆斯笔下的“穷白人和下层中产阶级”成为效忠派的目的是试图“制造一种社会和经济无政府状态”,进而谋取“更大的崛起机会”。这种观点与历史事实相悖,根据奥斯利的研究,从殖民地时期开始,南卡开拓者的阶层流动愿望就远远小于对生存的需求,因为“相对而言,平民百姓似乎很少有致富的愿望。他们的愿望是获得足够的土地和其他财产,让他们和他们的孩子有安全感和幸福感”。

出于这种认识,西姆斯相信部分效忠派耶胡在革命期间也有向爱国者耶胡转变的基础。他笔下的威廉姆森(Andrew Williamson)就是一个犹豫不决的爱国者:“在革命斗争的最初阶段,威廉姆森站在了革命运动或爱国者的一边”,然而,他是“一个没有文化但颇精明的人”,因此,在革命中他选择接受“英国的保护”,他“在查尔斯敦的城墙内定居”并允许“英国人利用他的影响力反对他最近才参与的[革命]事业”。(Katharine:155-156)当威廉姆森向辛克莱上校解释自己的尴尬处境时,他为自己辩解道:“我们已经弹尽粮绝了。博福特被分割成了碎片……国会不会,或者不能为我们做任何事情——而且在对成功或安全感到绝望的情况下,我们不知道该去哪里,所以我才签署了在这种关键时刻摆在我们面前的可恶的文件,它为我们提供了一个中立的立场。”(Katharine:163)这一辩解折射出西姆斯对变节者的同情:他认为南方居民的尴尬处境是复杂的政治资源分配导致的结果,本质上与北方政府对南方的不公平政策有关。在革命时期,由于南卡低地精英派(包括庄园主、医生、律师、商人)占有大部分资源,上州的居民以及低地不占有生产资料的下层民众(包括自耕农、手工业者和奴隶)也因此将革命视为投机派分配利益的工具,对革命持不满态度。

1851年第一版Katharine Walton: Or, the Rebel of Dorchester, 图片源自Google Books

西姆斯试图通过革命派与效忠派的和解消弭南方的内部分裂。1852年,在筹划《突击队员》期间,西姆斯如此评述一个年迈的爱国军官与一个效忠派在街头的重逢:“他们两人从小就是玩伴。他们自小结伴长大;但他们随着父亲而分开。并且就像经常会发生的那样,他们在殖民地与王权之间的大事件里做出了不同的选择。”在《突击队员》中,效忠派与革命派的分裂体现为威廉与威利的父子冲突。威廉对马里恩与萨姆特感到不屑,他“谈到他们时充满了蔑视;他坚信这些胜利都是夸夸其谈”(Forayers:126-127)。与之相反,威利乐观地相信“罗登勋爵已经放弃了九十六号地区”,并且“美洲殖民地已经渡过了他们的少数派阶段,一个能够抵御外国压力的民族已经摆脱了由另一个国家进行统治的必要性,并且幸存下来”。(Forayers:152)辛克莱父子在争吵的最后达成和解:争吵后,“两人的眼睛都充满了泪水”。威廉告诉威利:“我本可以诅咒你,把你永远赶出我的视线。但……威利·辛克莱,我为你作为一名绅士和士兵的英勇和名声感到高兴,尽管你举起的剑是为了让我的君主失败和蒙耻”。(Forayers:153)这一和解预见了革命的未来:西姆斯以家—国之喻表达了对南方共同体的维护,也表达了对南北和谐的希冀。

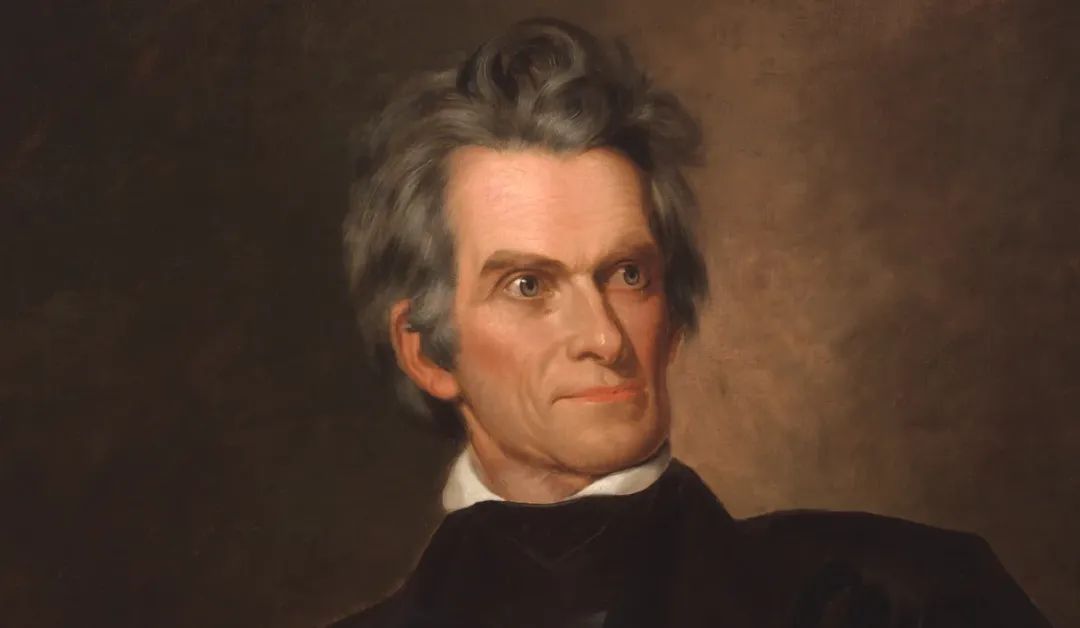

西姆斯为南方耶胡的辩护最终是为了重新思考南方在联邦中的地位。他意识到“旧的记忆正在迅速从我们眼前消失”,而历史小说“必须修复这些梦幻般的记忆”。这与南方的危机密切相关。早在1788年,麦迪逊(James Madison)就认为南卡和佐治亚州“谋求联合并寻求了外国势力的帮助”借以分裂联邦。1837年恐慌(Panic of 1837)加重了西姆斯的焦虑,使他觉得南方人在北方的压迫下已经丢失了本州传统的精神。在卡尔霍恩卸任副总统后,南卡低地的无效派(Nullifiers)受到了来自弗吉尼亚与佐治亚的联邦派(Unionists)的挑战,西姆斯对此亦颇为焦虑,因为他的好友佩里、勒加雷和德莱腾都是坚定的联邦派。1841年,他感叹自己属于南方文人中的一个“神圣的圈子”,这个圈子里的人“是浩瀚之海中的幸存者”(“e Rari Nantes in Gurgite Vasto”),他们为保存本州历史文化而努力,但却要被那些与南方传统相悖的文化与政治潮流吞没。1845年,随着卡尔霍恩的失势,西姆斯在信中抱怨了南卡州议会的软弱:“我成了我朋友愚蠢诡计的牺牲品。我们国会的代表团一致承诺向总统提出我的主张。但他们对卡尔霍恩被逐出内阁感到愤怒,并决定不代表卡罗莱纳州提出任何申请。”1849年南方人泰勒(Zachary Taylor)当选总统后在南方事务上的疲弱使西姆斯对南方的现状和未来更加焦虑。到1851年,面对南方各州兴起的联邦主义以及1850年妥协(Compromise of 1850)的影响,西姆斯对南卡失望至极。他在1851年8月至10月的《旅途来信》中多次表达了对南卡的失望,而曾经担任南卡州长的哈蒙德(James H. Hammond)在专门写信劝慰他时不得不承认:“很遗憾你回来时和往常一样对南卡感到不满。我无法为她说话。真是令人遗憾,独立事业、真正的精神、智力天赋和学识在这里都不再受重视。”在同一年,西姆斯还向支持南方脱离联邦的分离派(Secessionist)好友塔克(Nathaniel Beverley Tucker)坦言:“弗吉尼亚和佐治亚是多么冷漠地(而非骑士般地)考虑我们的事务。在我们之间,南卡罗来纳州将再次注定被她豪迈的姐妹州抛弃。”因此,如何书写与反思南方的革命历史,维护“南方传统对社会与秩序的保守认知”成了西姆斯刻画南方耶胡的重要推动力。

John Caldwell Calhoun, 图片源自Yandex

西姆斯相信,南方的耶胡中有一些典范:他们是一批“生长在我们的土地之上,看护它并使它繁荣”的南方人,他们为南方的利益“做出了巨大的流血牺牲,蒙受了巨额的财产损失”,最终光复了属于南方人的土地。查尔斯顿陷落后,凯瑟琳表示,她希望过简朴的生活,用省下的钱支援马里恩的军队。她表达了对查尔斯敦上层阶级奢侈生活的厌恶,并称“我从不戴珠宝。我确实有一些小玩意,比如戒指、胸针、项链和手表,但我认为我不应佩戴这些饰品”。(Katharine:33)南方人中确实存在像凯瑟琳一样不慕名利的爱国者,这使她与英军中校巴尔福口中“如此着力于拙劣模仿贵族的乡下人”泾渭有别。(Katharine:35)通观五部曲中的南方战场可以看出,尽管南方阶段存在血腥、暴力、州内冲突以及有缺点的领袖,但经由理想的南方英雄马里恩以及爱国居民的战斗,南方地区形成了统一的地区意识与革命热情。西姆斯选择在美利坚从革命时期向共和国时期“过渡”的“脆弱”状态中反思历史,目的在于强调南方在联邦历史中的独特性和“典型性”,展现南方人与北方人不同的性格特征以及南方各州之间的整体性,最终是为了证明南方各州在联邦中应该具有相对独立的政治、文化、经济权力。

西姆斯认为历史学家需要自己的“理想”和“典型”,并通过历史的“戏剧”和“适宜的角色”加以表达,进而“在我们的心中建立一种由正义原则、慷慨的倾向,以及明确、正当的品味和职责标准组成的品质”。因此,他把南方历史上那些能够反映特定时代之时代精神与地域色彩的“特殊的戏剧人物”(dramatis persone)作为书写南方历史的核心。(Eutaw:526)通过这些人物,人们能够“听到历史的声音”,看到“编年史没有把握住的东西”。他笔下的威利、罗伯特、波吉、凯瑟琳都代表了在激进主义影响下塑造南卡历史的个体。在西姆斯的时代,关于普通民众的史料在南方各州尤为缺乏,因此,西姆斯在创作历史小说时备感焦虑。他认识到美国史学传统只关注上层阶级,这是有意识的偏颇:这种叙事模式“只关注宏大的事件,从而使其中一个最受喜爱的人超越了所有其他人,使英雄崛起为神话”。(Partisan:ix)西姆斯熟知的同代历史学家埃莱特也指出,历史书写者的重要责任正是认真对待那些“被忽视的人们的付出和经验”。西姆斯始终相信那些未能留名青史的普通人对后人了解历史同样重要。他宣称“人人都能成为他自己的历史学家”,这构成了他书写各个阶层的南方人的原则。

1856年第一版Eutaw, A Sequel to The Forayers, or the Raid of the Dog-Days,图片源自Google Books

在西姆斯笔下,南方军官罗伯特·辛格尔顿扮演了南方传统中的理想骑士与革命者的角色。这一角色对西姆斯而言至关重要:西姆斯的祖母米勒在革命前嫁入辛格尔顿家族并参与了革命,罗伯特是西姆斯以辛格尔顿家族的革命者为原型虚构的理想人物,成为南方耶胡中年轻一代革命者的代表。直到1856年在北方演讲时,西姆斯仍然一如既往地“支持南卡罗来纳州受到严重戕害的骑士精神,并为[南卡人]最近的一些功绩辩护”。在默特克-汉森看来,西姆斯认为“骑士精神不仅仅是中世纪的遗留物。它在当代也具有政治、文化和社会影响”,因为“曾经由忠诚、勇敢和礼貌定义的个人行为准则已成为公民身份、行为举止和对国家的忠诚的共同意识形态……转移到了新兴的机构、状态和关系中”。西姆斯试图重写南方的旧骑士传统,将其塑造成一种适合新时代的地方精神,同时将南方骑士刻画为新国家的过渡性典范。他将革命历史叙事视作一项“关于未来”的工作,因此他试图“构建南方人民的主权和国家地位”进而“确保[南方]人民的生活方式和独立得到延续和保护”,挽回“旧日南方”及其“迷人但正在消逝的记忆、传统和社会秩序”。

罗伯特是效忠派沃尔顿上校的侄子,但他脱离家庭,加入了南方的游击队,得到马里恩的重视并在马里恩的推荐下参与了凯姆登战役,希望赶走英军恢复南方“流着奶和蜜”的土地。(Partisan:413)他最早将波吉上尉介绍给南方游击队,并且在整个凯姆登战役期间都跟随马里恩在丛林中战斗。战斗结束后,沃尔顿上校因为叛变被英军逮捕。于是,罗伯特一面帮助游击队为大陆军的溃败善后,袭扰英军,一面设法助沃尔顿上校脱困。尽管凯姆登战役最终失败,但罗伯特始终在努力帮助游击队抗击英军。他不仅发现游击队军官普罗克特少校的仆人与效忠派私下勾结,而且劝说效忠派军官威廉姆森重新为格林和马里恩服务。他还试图说服威廉姆森利用在英军营地和英占查尔斯敦的手下为南方游击队收集信息。此后,他又伪装成效忠派步枪手前往多切斯特,收集英国陆军的信息。在《凯瑟琳·沃尔顿》的结尾,巴尔福欺骗了凯瑟琳并处决了沃尔顿上校,罗伯特仍然设法带着凯瑟琳逃离查尔斯敦。战争结束后,当波吉生活困顿时,罗伯特又与马里恩“忙着将这位老伙计和追随者从困境中解救出来”。(Woodcraft:454)通过对罗伯特的刻画,西姆斯详述了南方人为挽救革命采取的行动,彰显了南方革命者比北方大陆军更坚韧的特点。

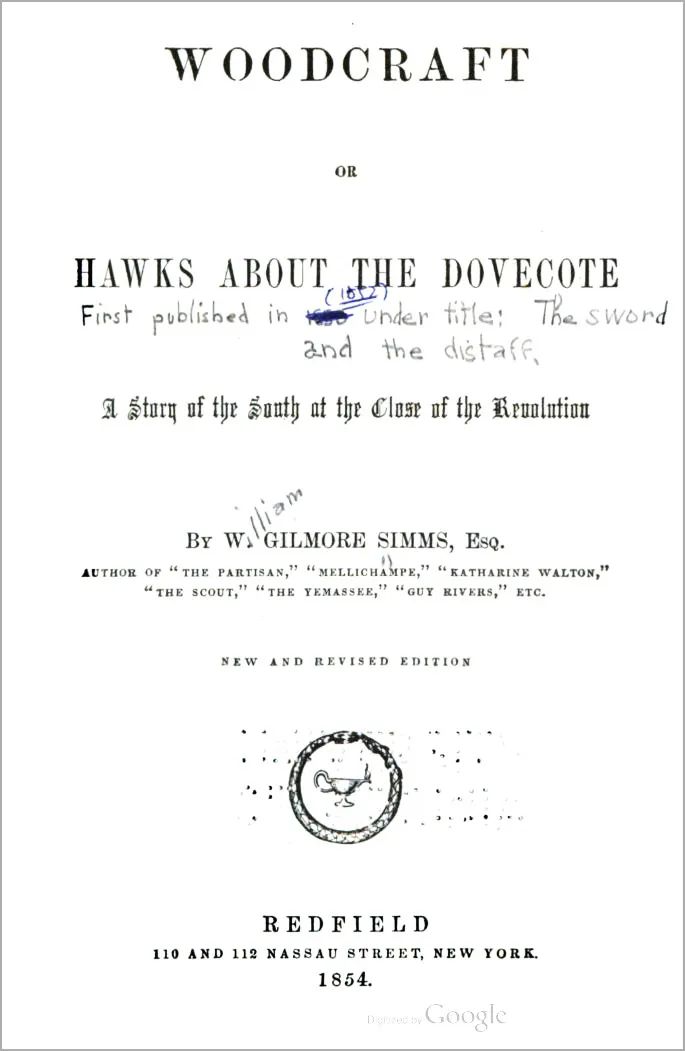

1854年第一版Woodcraft, or Hawks about the Dovecote,图片源自Google Books

西姆斯笔下的南方女性同样反映了南方耶胡的坚韧。在《尤托》中,女游击队员耐莉在灌木丛中风餐露宿,“是一个思想和身体都有韧性的生物”。(Eutaw:390)她帮助大陆军通风报信,并阻止了效忠派参与尤托泉战役,赢得了当地居民和马里恩的尊重。以南卡女英雄莫特(Rebecca Brewton Motte)为原型的主人公珍妮特也展现了强烈的爱国热情。当她的祖宅成为英军街堡时,她主动为罗伯特与亨利·李提供弓箭来焚毁她的家。她坦言:“它既是我的家,也是我和母亲的出生地,但它并不比我的祖国更神圣……我不会因为这曾属于我父亲并将属于我的房子而懊悔于它的焚毁,因为我知道,在它的毁灭中,我所热爱的人民和事业必将获得胜利。”在效忠派控制该地区后,珍妮特仍然支持梅利尚普的事业,并在他受伤入狱后帮助他逃离效忠派的控制,协助马里恩的队伍解放了该地区。

Rebecca Brewton Motte, 图片源自Yandex

南方低地居民在西姆斯笔下普遍具有革命乐观主义精神,福特大妈就是其中的典型代表。在小说中她是“一位精明能干的家庭主妇,节俭、细心、勤奋、精力充沛,却总是贫穷”,可她从不“因为贫穷而抱怨”,始终支持威利的革命事业,甚至把自己的房子变成了游击队的指挥所。(Eutaw:77)主人公威利也对革命持乐观态度。他对妹妹嘉莉评价英军时坦言:“冲突开始时,他们缺乏远见,他们阻止我们独立而可能获得的利益,远远不及他们因牺牲我们的贸易而受到的损失。我猜想战争在一年内就会结束。”(Forayers:92)这些情节参照了英军军官麦肯齐在南卡的经验,凸显了南卡人的革命热情。威利在故事结尾预言了英格尔哈特和当地效忠派的失败:南方民兵解救劳特利奇后,英格尔哈特仓皇逃窜,隐喻南方效忠派失势,这反映了当时南方作家典型的乐观主义特征。

John Rutledge,图片源自Yandex

通过塑造英勇坚韧的南方耶胡,西姆斯试图证明南方革命的胜利是南方人自己领导的结果,这在革命英雄马里恩身上得到了集中体现。19世纪早期,美国传记作家威姆斯(Mason Locke Weems)套用《华盛顿传》(The Life of Washington)的模式曲解马里恩,使马里恩完全丧失了南方英雄的个性。威姆斯和另一位传记作者詹姆斯(William Dobein James)都将马里恩蔑称为“沼泽之狐”(Swamp Fox),强调他在南方丛林中作战时如动物一般的狡诈。这些都激起了西姆斯的厌恶,他决定重新评价马里恩对革命的贡献。他相信马里恩的名字是“战场上自耕农的伟大战斗口号”(Life:10)。在波吉口中,马里恩是“冷静、沉稳、不动摇、不退缩”的将领,他“从不惊慌;他从不改变目标,并且总是用最好的筹划来实现它”。(Partisan:354)马里恩始终对南方游击队充满信心,因此在凯姆登战役前,面对英军的威胁和盖茨的歧视,马里恩始终鼓励他的游击队勇敢战斗,寻找“在战斗中能赢得的荣誉和担负的责任”,捍卫对国家未来的无限“希望”。(Partisan:410,438)萨姆特的三伏天远征受挫后,马里恩又力挽狂澜,转而“带着四百名骑兵极其迅速地出现在华盛顿的指挥所”,使游击队免于溃败。(Forayers:461)他自信地说,英军“既不会战斗,也不会逃窜。他们处于极度疲惫的状态,累得无法动弹……我们让他们陷入了陷阱。我们可以毕其功于一役”。(Forayers:467)就史实来看,西姆斯刻意将马里恩安排在南方革命的转折点。在马里恩参战后不久,巴尔福被迫承认:“这个省已经陷入普遍的叛乱,许多我们敌人的队伍都在袭扰它,放弃凯姆登的前哨对我们来说是明智之举。”此后,马里恩的旅团进一步追捕英军军官詹姆斯·科茨(James Coates),构成了扭转九十六号地区围城战的转折点。围城战后,巴尔福认识到:“[革命军队]强大的力量,特别是他们拥有的我们严重缺乏的骑兵,加之省内普遍的叛乱,导致即便他们的力量不再增加,也会极大地限制我们未来可能采取的行动。”他随后表示,九十六号地区的战事使他被迫要花费更多钱购买物资,以至于“[英军和效忠派]构筑的工事远不足以保卫这个城镇”。二十天后,他更表示:“该省许多土地被从我们手中夺走,大量难民和民兵落入我们的手中,这将极大地消耗我们的资源,尤其是生活必需品……由于这里缺乏战士,军队遇到了许多阻碍,无法与大部队合作,也无法在紧急情况下与内陆其他地区联络。”这些史实是西姆斯凸显马里恩的重要性的基础。在尤托泉战役中,尽管英格尔哈特谎称“格林被迫和马里恩一起躲进桑蒂的沼泽,我们也永远甩掉了萨姆特”,但马里恩对其视若无睹,最终迫使英军从桑蒂河撤退。(Eutaw:237)在战斗中,马里恩的士兵承受了“几乎是其人数两倍的火力”,但马里恩却能让他的士兵留在战场上。(Eutaw:516)因此,在战斗即将结束时波吉告诉威利,许多领导人只会让南方游击队“成为刀下亡魂,除了立即投降之外,没有能拯救他们中任何一位单亲母亲的儿子生命的办法”,但马里恩不同,“如果马里恩今天成为军队的主人,[南方游击队]早就能完成这样的事业了”。(Eutaw:533)马里恩在西姆斯笔下一直是南方军队的图腾,在战场内外力阻南方的崩溃。凯瑟琳认识到:如果“我们人民的士兵想要面包和毯子”,国会注定无能为力,南方人只能借助“马里恩的钱箱”。(Katharine:33)在奥兰治堡,为了解决游击队的饥荒,马里恩带领他的部下“运走了所有可以从桑蒂河沿岸种植园收集的牲畜、谷物和饲料”。(Forayers:249)在革命结束后,他向马里恩旅发表讲话,对南方游击队的人员损失表示哀悼,并一直在为游击队的战后事务奔忙,甚至试图用个人财产缓解南卡的财政危机。通过叙述马里恩在战场内外对革命的贡献,西姆斯强调了南方本土英雄的乐观沉着、个人魅力以及对本州事务的关切。

(左)William T. Ranney画作Marion Crossing the Pee Dee, 图片源自Amon Carter Museum ,(右)Gen. Marion Inviting an English Officer to Dine,图片源自South Caroliniana Library

为了塑造南方本土英雄,西姆斯适度强化了马里恩在革命中的角色。事实上,萨姆特和劳特利奇比马里恩更早参加革命。此外,亨利·李认为“马里恩将军的身材最小,又瘦又矮。他的相貌不讨人喜欢,举止也不迷人”。西姆斯却指出,马里恩虽然“看起来如此瘦小与虚弱,加之如此温柔与谦逊”,但他却“得到了如此普遍的尊重”,并为英军带来了“深刻的恐惧”。(Life:179)除了卓越的领袖特征,马里恩的典范性还来自他的仁慈,这种仁慈能够缓和南方的革命激进主义。在莫特堡战役之后,当亨利·李要大量处决效忠派时,马里恩“立即从桌边跑下来,拿起剑,飞快地跑到刑场,及时把一个可怜的人从绞刑架上救了下来。[马里恩]拔出剑,脸上带着比言语更强烈的愤慨,威胁要杀死第一个试图进行这种恶毒行为的人”。(Life:239)马里恩的仁慈与西姆斯笔下劳特利奇的宽容交相呼应。面对溃散的效忠派,曾经受到效忠派囚禁折磨的劳特利奇教导威利:“记住,他们是我们的同胞!让他们接受我们的军队——让他们投降!我们会接纳他们加入我们的队伍!”紧接着他对溃散的效忠派喊话:“投降吧,勇士们,为祖国而生,总比为外国暴君而死要好!投降吧,好让自己活下来!”(Forayers:414)这些效忠派最终成了劳特利奇的士兵,构成了南方队伍转败为胜的重要力量。马里恩与劳特利奇在战场内外对效忠派的仁慈完善了南方耶胡的正面形象。在西姆斯笔下,尽管南方人有激进的问题,南方内部也存在矛盾与对立,但到了革命后期,南方革命者凭借激情坚持抗争,同时也能理性地拿出与北方大陆军有别的宽容来对待敌人。正因为有了兼具激情与理性的领袖,效忠派耶胡才能获得向爱国者耶胡转变的机会,从而实现南方人民的团结。

19世纪30年代,在建国50周年热潮的推动下,美国小说家纷纷效法最早获得欧洲声誉的库柏(James Fenimore Cooper),试图用司各特(Walter Scott)的模式来撰写美国革命题材的历史小说。到了19世纪50年代,革命历史小说的创作热情逐渐平息,南北方作家转向殖民地或欧洲题材的历史小说,西姆斯在对南卡的失望、对未来的焦虑中重回革命历史小说创作。他描绘了查尔斯敦的光复,在后续作品中补叙了南方革命的全貌,又在与南卡毗邻并先于南卡沦陷的佐治亚州奥古斯塔(Augusta)地区的故事中将南卡描绘成挽救佐治亚与北卡的核心。在这一时期,他深入思考了北方对南方的轻视、南北方的冲突、南方各州内部的矛盾以及南卡缺乏杰出政治领袖的弊病。正是这些思考成就了他对南方耶胡的塑造。他以耶胡为镜反思南方人的不足,强调南方内部凝聚力的重要性,为南方的未来提供了建议。他对美国革命的历史唯物主义阐释打破了早期历史学家对美国革命的理想化阐释模式,解释了美国建国史中暴力血腥的根源。美国革命迄今已逾四甲子,而美国的政党之争、区域分裂、中央和州权力的冲突都在愈演愈烈。在当今时代重读西姆斯笔下的南方革命,无疑有助于我们把握这一现象产生与恶化的缘由。

原文载《外国文学动态研究》2025年第2期“区域研究”专栏,责任编辑龚璇。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(http://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:郭鸿 校对:王纪睿

排版:慧敏 终审:文安