《一个迷途的女人》中的边疆书写——以特纳边疆学说为参照

1893年,历史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳(Frederick Jackson Turner,1861—1932)在美国历史学会会议上宣读了《美国历史上边疆的重要性》一文,首次以西进拓殖史来系统阐释美国的发展进程。特纳认为,自殖民地时期起从东海岸不断向西推进的拓荒运动滋养了美国独一无二的民主体制,塑造了美利坚民族开拓进取的优秀品格,而该进程于19世纪末发生巨变——特纳援引1890年美国人口普查局的相关公告,宣称这一“伟大的历史运动结束了”,并断言“边疆消失了,美国历史的第一个时期也随之拉上了帷幕”。特纳的阐述极富美国例外论色彩和民族自豪感,获得学界的广泛支持和公众的普遍认同。在接下来的二十多年里,特纳继续撰写了《西部问题》(“The Problem of the West”,1896)、《西部对美国民主的贡献》(“Contributions of the West to American Democracy”,1903)和《西部和美国理想》(“The West and American Ideals”,1914)等文章,进一步充实了他的边疆学说。在特纳看来,西部的广袤土地为拓荒者们提供了自由且平等的发展机会,原始的荒野环境和艰巨的拓荒任务培养了拓荒者们强烈的个人主义特质和理想主义精神,辽阔的地理环境和个体自由发展的社会条件则催生出鼓励、仰仗人民自决的民主体制和民主精神。特纳的这套话语与关于“应许之地”的美国建国神话底色相通,他的边疆神话(frontier myth)由此也成为“美国官方意识形态的一部分”,深度融入美国国家形象及个体自我定义中。

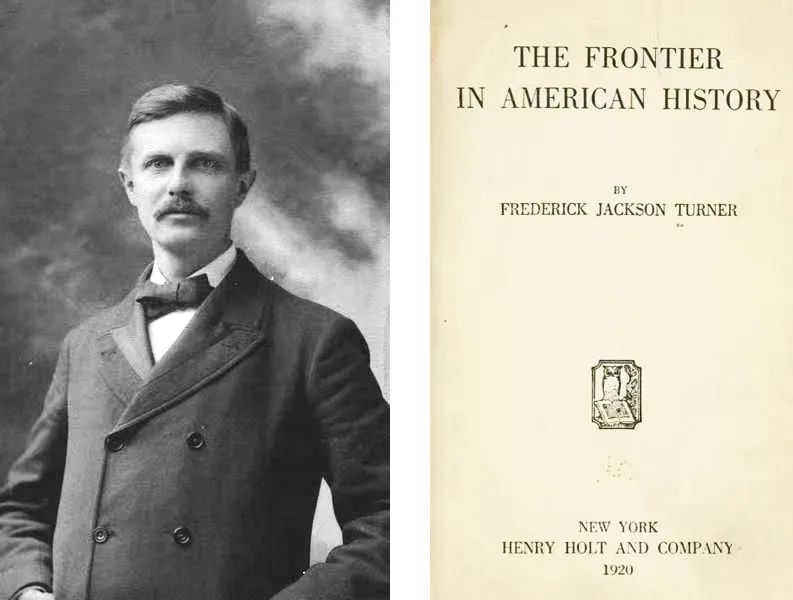

特纳与《美国历史上的边疆》,图片源自Yandex

同一时期,在文学界崭露锋芒的薇拉·凯瑟(Willa Cather,1873—1947)也在小说中书写着自己的拓荒史诗和边疆神话。在开创及奠定她文学声誉的作品《啊,拓荒者!》(O Pioneers!,1913)和《我的安东尼亚》(My Ántonia,1918)中,凯瑟讴歌了女性拓荒者的边疆经验,展现了与男性中心主义的特纳式边疆神话不同的面貌。在1923年出版的《一个迷途的女人》(A Lost Lady)中,凯瑟以与特纳相似的怀旧笔调,塑造了一位典型的拓荒英雄,借其命运浮沉,讲述了拓荒时代的终结。小说背景设定在19世纪末美国中西部的一座拓荒小镇,老一辈拓荒者、铁路建造商福雷斯特退休后,携年轻貌美的妻子玛丽安回乡定居,成为小镇名流。小镇青年尼尔仰慕福雷斯特夫妇上流社会的生活方式和慷慨文雅的气质,是福雷斯特拓荒故事的忠实信徒。借助尼尔的目光,小说还揭开了福雷斯特夫妇相敬如宾的关系背后玛丽安的婚外情,也记录了他们遭遇经济变故后的人生轨迹。金融危机中,福雷斯特投资的银行破产,他毅然决定倾尽积蓄弥补储户损失,他的境况也由此一落千丈。之后的福雷斯特遭遇两次中风,在病痛中离世。丈夫去世、情人另攀高枝的玛丽安为了生计依附于品行卑劣的年轻投机商艾维,成为尼尔心中迷途的女人。小说通过个体命运的起浮,透视了这一时期美国西部社会生活和精神风貌的整体变迁。评论界普遍认定小说呈现了英勇高尚的第一代拓荒者和庸俗自私的拓荒者后代之间的强烈反差,是“伟大传统衰亡的寓言”,为拓荒时代“献上了直白的挽歌”。这也成为此后几十年里该小说的主流阐释路径。

20世纪八九十年代后,随着新历史主义的发展以及“新西部史”对特纳边疆学说的全面冲击,凯瑟小说的上述阐释不再被不加批判地接受。拓荒时代与后拓荒时代之间高尚与庸俗对立的格局是否真实?评论家们从质疑这一问题出发,发现小说中看似代表对立价值观的男主人公与年轻后辈之间存在潜在一致性,由此揭开了小说在拓荒与边疆议题上更复杂的思考。妮娜·施瓦茨认为小说有一种模棱两可的特性,既延续了拓荒神话,但又因拓荒理想本身内在的悖论而暴露了该神话的建构机制。詹尼斯·斯托特认为小说体现了凯瑟“对过去的不确定感”,“凯瑟追问但始终无法解答的是,过去是否真的与现在那么不同”。但也有评论家认定凯瑟旨在将充满冲突的历史神话化,批评她以“把历史含混化”的叙述“重申了特纳范式”。

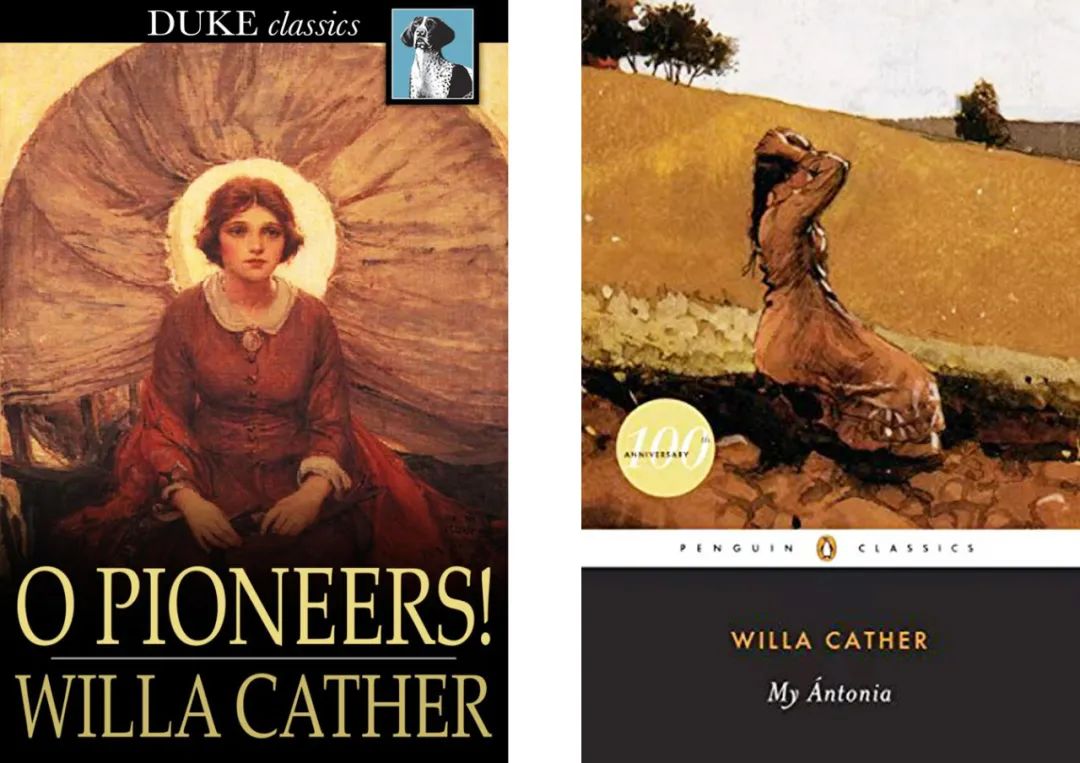

薇拉·凯瑟与《一个迷途的女人》,图片源自Yandex

的确,《一个迷途的女人》刻画的拓荒时代的荣光及小说整体的缅怀基调,似乎与特纳不谋而合,但凯瑟在小说中还传达出她对英雄拓荒叙事和边疆神话的疑虑。尽管无法通过现有文献考察凯瑟与特纳边疆学说的直接互动,也很难确切判断她在多大程度上受了特纳的影响,但鉴于特纳学说在当时的巨大影响力和广泛接受度,我们完全可以把它当作一种背景或一个起点,来检视凯瑟在边疆问题上的看法。本文将以特纳边疆学说中的拓荒英雄、自由土地、边疆民主等核心概念为参照,审视《一个迷途的女人》中的拓荒者形象塑造和边疆书写,并立足于视点人物视角和匿名全知视角这两重叙述维度,挖掘小说对拓荒暴力史实的指涉和对边疆等级社会的关切,探讨凯瑟对英雄拓荒叙事和边疆神话在不同层面的质疑和对后拓荒时代的社会危机现状的思考。

一、铁路时代的拓荒英雄形象与边疆神话建构

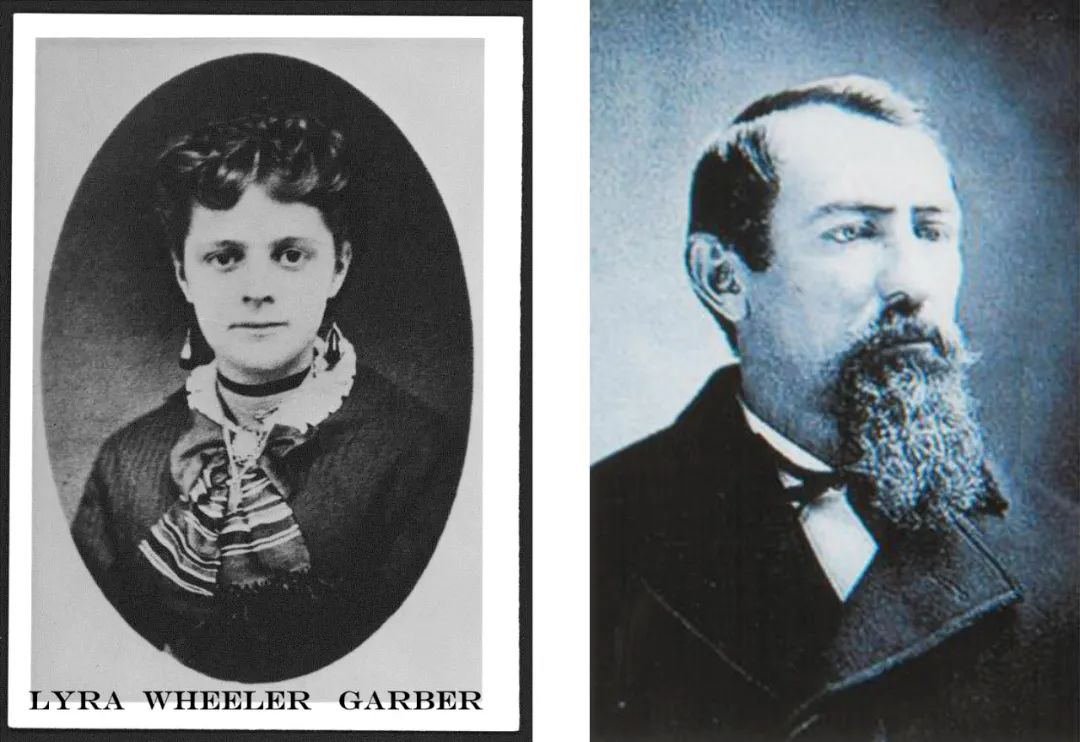

《一个迷途的女人》的创作缘起于一份讣告。1921年,凯瑟在家乡报纸上读到了她童年时非常仰慕的一位夫人——莱拉·加伯·安德森(Lyra Garber Anderson)——去世的消息。莱拉的第一任丈夫是凯瑟家乡内布拉斯加州红云镇(Red Cloud)的创建者塞拉斯·加伯(Silas Garber)。讣告让凯瑟关于加伯夫妇的少时回忆潮水般涌来,她很快就以他们为原型构思出了小说情节。在小说男主人公福雷斯特身上,凯瑟复刻了加伯这位早期拓荒者的形象,沿用了他参加内战、投身拓荒、开办银行、破产病逝等诸多真实经历,尤其细描了他在边疆地区划界垦荒、营建家园的往事。通过福雷斯特对自己经历的讲述,小说呈现了一位典型的特纳式拓荒英雄,构建了一则铁路时代的边疆神话。

莱拉·加伯·安德森和丈夫塞拉斯·加伯,图片源自Yandex

小说中,福雷斯特曾是南北战争时期的一名北军上尉,战争结束后,他偶然途经甜水镇,被此地风景吸引,决定以后要在此安家。随后他加入了西部拓荒,成为一名铁路承包商,铺设了“穿过平原的第一条铁路”。多年后,福雷斯特带着他年轻貌美的妻子玛丽安回到甜水镇,建造了自己梦想中的居所,过上了富足安乐的生活。福雷斯特的这段人生经历,是借由一次朋友聚会的场合讲述出来的,他在讲述中尤其强调的一点是,在外建设铁路的忙碌年月里,他对在甜水镇安家这件事是如何念念不忘:“过去那么多年里,我想我没有一天不曾念着甜水镇和这座山。我年轻那会儿刚到这里的时候,就在脑子里计划好了如今眼前的这一切,我要在哪里挖井,在哪里种树,在哪里修果园。我要盖一座房子,好让我的朋友们上门做客,家中还要有一位像福雷斯特太太这样的妻子,让这房子更吸引他们。我曾向自己保证,将来有一天,我一定会做到的。”(Lady:50-51)功成名就的福雷斯特上尉回述自己年轻时的梦想,讲述发生的聚会场景也印证着他的壮志得酬。如他所言,如今的一切都跟当初计划的相差无几:他的家产丰饶,宅地气派;他的朋友们——铁路公司的大老板等等——常常前来拜访;他的妻子玛丽安光彩照人,让他的房子和聚会魅力倍增。不过,这段关于梦想实现的动人讲述,并非旨在对他的个人经历加以总结,而是指向更宏大的层面,福雷斯特紧接着阐释了他的人生经历所蕴含的要义:

我的人生哲学就是,你日复一日思想着、计划着的东西,可以说,你简直不能自已——那你一定会得到它。你多多少少能得到它……因为当你像我说的那样去梦想一件东西时,它就已经是一个现实了。我们整个伟大的西部都是从这样的梦想中生发的;自耕农的梦想,探矿人的梦想,铁路承包商的梦想。我们梦想出了那穿山越岭的铁路,就像我梦想出了我在甜水镇上的住所。(Lady:52-53)

经由这一表述,福雷斯特建造家园的拓荒属性得以彰显:一个年轻人对家的质朴渴望和奋斗实践,被指向“整个西部”发展的维度。福雷斯特对挖井、种树、修果园、盖房子等一系列具体劳作的罗列,生动地展现出一个白手起家、自力更生的个人主义英雄形象;在细数物质劳作的同时,他又将成功的核心因素归结为理想主义精神和信念带来的力量,由此接入关于个人成功的美国梦话语。而在梦想话语的统摄下,民主意识形态也被编织在内。福雷斯特对“自耕农”“探矿人”“铁路承包商”的列举,凸显出拓荒事业的民主性,他的梦想与其他每一位拓荒者的梦想汇聚交融,共同创造出了美国西部的历史现实——这正是对特纳所谓的“边疆民主”(frontier democracy)的阐发。特纳称,“边疆个人主义从一开始就促发了民主”,“白手起家的人是西部人的理想,人人都可成为这样的人。从他的荒野经历中,从他的自由机会中,他塑造出了一个社会再生的公式,即人人都有寻求自我发展的自由”。福雷斯特简洁而诗意的表述,与特纳阐述的从独立自决的拓荒个体到自由民主的边疆社会这一进程恰好一致。

The Fatal Environment,图片源自Yandex

2018年12月刊《民族》杂志封面,图片源自Yandex

二、拓荒建设过程中的暴力底色:对浪漫拓荒想象的质疑

尽管尼尔和凯瑟本人的经验有相似之处,但他绝非作者的传声筒。首先,凯瑟对尼尔视角的设定便是使得小说复杂化的一种叙事策略。这也并非新鲜话题。凯瑟曾在一次采访中表示,尼尔是小说中“那个世界的窥视孔”(peephole),是描摹“玛丽安魅力的背景板”。在小说早先的主流阐释中,女主人公玛丽安的婚外情,尤其是她与卑鄙的年轻商人的“勾搭”,一直被视为后拓荒时代的社会衰败症候;而20世纪七八十年代女性主义批评为玛丽安正名时,作家本人所提示的尼尔视角就成为关键的突破口。批评家们剖析这个年轻男性认知中的内在问题,将他的声音与匿名叙述者的声音剥离,挖掘小说对玛丽安的隐匿同情,由此拆解了她“堕落”“迷途”的标签。双重视角并用的策略也在此得到认证——凯瑟“能随时进入尼尔的意识,又能作为全知作者记录下福雷斯特太太在其他角色那里的印象,讲述出有限的第一人称视角无法揭示的事件,对尼尔的认知作出讽刺性修正”。换言之,在玛丽安的形象和性别议题上,尼尔视角的不可靠性已被充分检视,他的立场与小说立场的区隔也已成为共识。然而,在福雷斯特的形象及拓荒议题上,尼尔视角的效用并未得到相应重视,凯瑟与尼尔保持距离的意图也没有得到充分解析。妮娜·施瓦茨认为小说虽不支持尼尔对玛丽安的评价,但它的确分享了他对拓荒时代的那种“危险而虚妄”的缅怀,就是一种证言。

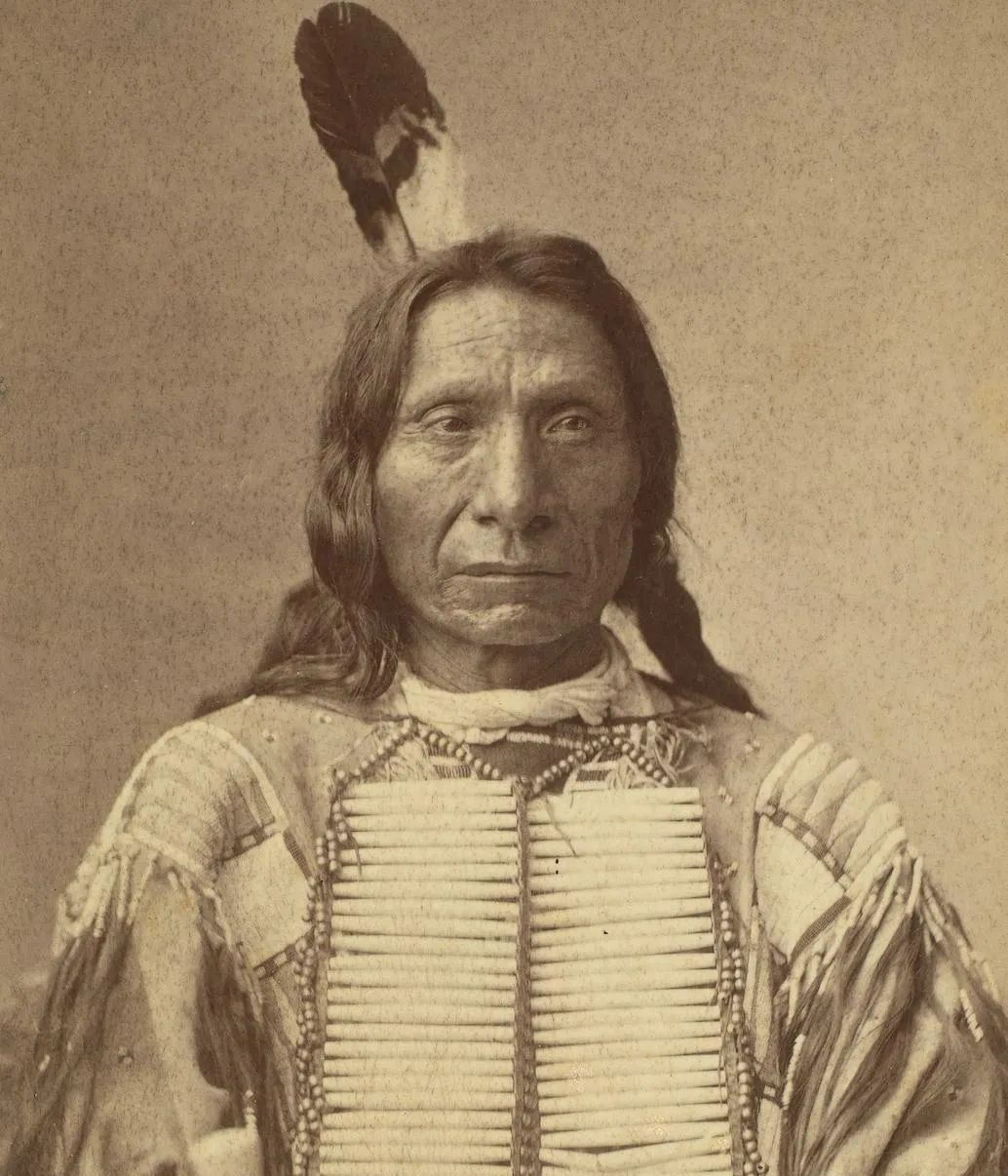

酋长红云,图片源自Yandex

1776-1930年间北美印第安人土地流失状况,图片源自Yandex

与福雷斯特的“铁路”相对应的他的“家园”——他年轻时一眼相中的甜水镇实际上也是印第安人的领地。依据福雷斯特的讲述,他初遇此地时看到的是“一个印第安人的营地,就在他的房子现在所在的这座山上”,但后来他却是“从铁路公司手里买下这块地”;对此福雷斯特并没有作任何相关解释,他着意述说的是,自己当初路过并选中该地时,随手砍下一株柳苗插入土中以作标记,数年后返回来购置这块地时,当年的柳苗已经“长成了一棵树”。(Lady:50, 51)显然,福雷斯特以自然的意象和话语,替换了土地从印第安人手中被抢夺过来落入铁路公司囊中的历史事实。在福雷斯特的回忆中,西部由无边无际的大平原、成群的羚羊和野牛、长满礁湖花的湖泊组成,这人间仙境般的图景和他静谧美好的忆述也只有在抹去印第安人遭受苦难的篇章后才能被建构起来。

凯瑟将印第安人的土地议题深隐于铁路建设和上尉家园的细节叙述中,但她同样在尼尔的视角中设置了一处引信,以便暗中转入该议题。餐桌上,福雷斯特讲完他年轻时的拓荒故事后,叙述者突兀地议论起来,表示他的声音中“有种孤独和不屈,就像在老印第安人的声音中常听到的那样”(Lady:53)。这一类比暗含的讽刺意味自不待言:福雷斯特在觥筹交错的聚会上回忆往昔,产生了英雄迟暮式的惆怅,被拿来与失去家园的老印第安人遭受的深重痛苦相提并论,全然罔顾两者的苦难程度不可比拟,而且后者的痛苦正是由前者所制造的,前者的“光辉”往昔正是后者的苦难历史。

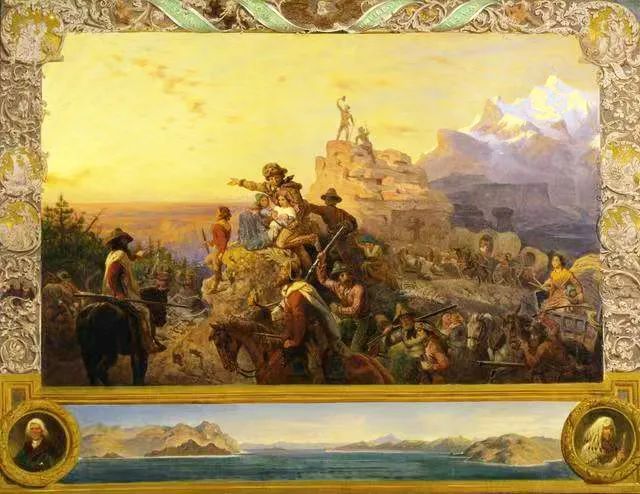

壁画《帝国西进》,图片源自Yandex

三、由拓荒资本决定的阶级社会:对西部民主神话的祛魅

采用尼尔视角和较为隐蔽的讽刺手法,凯瑟在《一个迷途的女人》中对浪漫的拓荒故事和边疆平等的发展机会提出了质疑;在此之外,她还通过匿名全知视角直接呈现了拓荒与特纳的“边疆民主”背道而驰的现实。她不仅直白地描摹出边疆地区上层阶级和底层大众相对立的社会格局,还将批判的矛头指向了新美国之于老欧洲的优越话语。

说它鼎鼎有名,说的也主要是在当时的那些铁路贵族之间,这些人或者跟铁路本身有关系,或者跟铁路衍生的“土地公司”有关系。那时候,说一个人“与伯灵顿铁路有关系”,这就已经足够了……在这草原各州由此形成了两个截然不同的社会阶层,一个是来谋生的自耕农和靠双手吃饭的工人们,另一个是从大西洋沿岸来这里投资的银行家和大农场主,他们过去常告诉我们,他们是来“开发我们伟大的西部的”。(Lady:7-8)

这段陈述将一个以铁路资源为核心决定因素的阶级社会推向读者面前,直白地点明了小镇贵族与平民二分的等级格局。福雷斯特夫妇作为铁路公司老板们的亲密朋友,是甜水镇上明确无疑的“贵族”。这一阶级秩序是通过镇上孩童们的对话场景展现的。小说第一部分第二章,几个男孩在上尉家的树林里玩耍。当19岁的艾维带着一把猎枪闯入时,几个更年少的男孩劝诫他把枪藏起来,否则被福雷斯特太太看到,他就会被赶出去。艾维反驳道:“她说不了我什么,我和她一样好”;这一狂言令男孩们咋舌,“他们统统默不作声,哪怕对鲶鱼嘴撒迪来说,这话也是荒谬透顶,他父亲的生意,靠的就是一些人比其他人好,只有这些人才会买更贵的肉”。(Lady:18)艾维在小说中是一个反派形象,凯瑟对他的冷酷无情和寡廉鲜耻抱以明显的贬斥态度;不过此处艾维的狂言表现的不尽然是不守规矩,它更显露出一种阶级愤懑,而这句话在周围其他男孩中激起的反应揭示的正是边疆地区普通大众对特权阶级的习以为常和这一阶级社会格局的根深蒂固。

这些文献总体上表明,如果特纳的“边疆民主”意味着社会平等或经济平等,甚至是粗略的机会平等这类东西的话,那他的理想描述与西部的现实相去甚远。从俄亥俄州和田纳西州一路向西到加利福尼亚州,边疆地区一经定居,随即就会出现强大的本地上层精英,他们通常由迅速在当地建立起影响力的土地投机成功人士组成,这是美国边疆的一条定律。这些精英中虽有一些是白手起家的,但绝大多数都深度有赖于其在东部的家族财富和人脉关系。

铁路与西进运动主题电影海报,图片源自Yandex

可见,从最早的西部边疆,即紧邻老东部的俄亥俄州和田纳西州,一直到最西端的加利福尼亚州,从农耕时代到铁路时代的整个拓荒进程中,既没有形成社会平等,也未出现“人人都可成功”的机会自由。相反,基于原有资本的土地投机一早就伴随自耕农的迁移成为其重要的致富手段,阶级格局也随之在每一处新生的边疆社会中迅速形成。铁路拓荒时代基于铁路资源的阶级划分,不过是沿袭此传统,只是在资源要素上有所拓展罢了。这也说明了铁路拓荒与农耕拓荒之间的延续关系,但延续的并非特纳所述的民主、崇高的拓荒传统,历史实情是不民主的铁路拓荒接替了同样不民主的农耕拓荒。虽然凯瑟并未深究“铁路贵族”发家背后的土地根源,但她描绘的拓荒小镇的社会图景无疑揭破了特纳民主神话的虚妄。特纳的边疆民主,如上述引文中所言,只是一种“理想描述”,而小说中“两个截然不同的社会阶层”才是真实存在。

洛克菲勒,图片源自Yandex

民主马车示意图,图片源自Yandex

四、后拓荒时代的社会危机与凯瑟的社会救赎愿景

《一个迷途的女人》中并未出现明确的年份标记,但从作品中的描述和情节来看,它的故事背景无疑是19世纪末至20世纪初。凯瑟在写给她妹妹的信中也曾表示,小说的情节本身涵盖了大约十年的时间,其末尾是20世纪的最初几年。这一时段正是美国拓荒时代向后拓荒时代转变的历史间隙,也是特纳的边疆学说开始成形并逐渐被广泛接受的时期。当凯瑟站在20世纪20年代回溯这段经验时,她无疑也纳入了对该时段之后社会发展的思考和把握。这一点主要体现在小说三位主要男性人物形象的塑造中。

年轻后辈代表艾维在小说中是个负面人物。他初次登场时,就用残忍的手段将上尉林地里的一只啄木鸟的双眼弄瞎。成年后艾维作为一名律师和投机商人,手段精明冷酷,毫无道德底线。上尉破产后,艾维租赁了他的家产,故意践踏他心爱的树林和沼泽地。上尉去世后,艾维又耍弄手段,向玛丽安施以经济恩惠而借机剥削她的身体。艾维的卑鄙龌龊、寡廉鲜耻与上尉的慷慨气质、高雅风度形成鲜明反差。这种对立,如前所述,是小说批评史中最突出的一个认证。然而,正如凯瑟以讽刺手法含蓄地揭开上尉形象的光鲜虚饰一样,她也通过一些关键细节,暗示出艾维与上尉之间的某种延续性。小说提到艾维以“近乎于零”的成本诈取了印第安人的土地,还提到他投资的地产附近“发现了石油”。(Lady:117, 145)这显然意在表明艾维的发家方式与拓荒先辈们同源而出,都离不开对自然资源的榨取和对原住民土地的掠夺。

当然,艾维形象中的负面感确实更深重,他的恶毒常常不加遮掩,攫取利益的姿态也更庸俗。然而,细究之下,这不过是后辈在时运之下获取生存资源的必然选择,因为前人在“边疆”尚存时早已抢占先机,夺得经济利益和社会地位,后起之辈在资源日益变少、竞争更为激烈的境况下,不得不变本加厉,甚至更加不择手段,以争取向上流动的机会。艾维将上尉心爱的沼泽地抽干来种田的这个行为就颇具代表性,既表现出道德上的冷酷无情,也是逐利方式上的效率导向。此外,与既得利益者在地位和生活水平上的悬殊差异也酝酿了艾维的愤懑情绪,助长了他的报复恶意。小说中三次出现的“民主马车”,其中一次就出自艾维之口,他提起上尉过去如何常用“民主马车”接送他那些铁路贵族“老伙计们”,并“用一桶桶的波旁威士忌酒招待他们”。(Lady:100)尽管凯瑟对艾维持明显的批判态度,此处的场景也是为了表现他发家后小人得志的嘴脸,但她将这句与全知叙述者的另外两次表述相类似的话语分配给艾维,不能不说是对他的恶毒背后部分动机的剖露,隐含着对他一定程度上的理解。

在上述这一现实语境中,边疆神话的阐释话语也深深地介入并捏塑了代际间的张力结构和发展态势。虽然特纳学说的出发点是某种地理资源决定论,但他并没有对资源争夺这一议题进行历史梳理和深入剖析,反而消隐了个人主义和民主社会之间的内在矛盾,文饰了毫无节制的个人攫取与并肩共进的群体拓荒之间的必然冲突,尤其没有直面白人拓殖者对弱势群体的侵害和剥削,没有对此进行反思和清算。艾维这一代年轻人,正是在此历史观的基础上行事。在浪漫、光辉的话语包裹下,他们悄然继承的是自私的个人主义攫取和残酷的弱肉强食竞争,并在现实条件的制约和自我发展的需求下,将之不断发扬光大。上尉在提到那些注定无法“实现梦想”之人时,还不由得“停顿”一下,而艾维这类年轻后辈在冷酷无情地面对劳工大众、卑鄙无耻地对待印第安人时,更是全无负担,堂而皇之。沃伦·萨斯曼指出,“过去‘决定’了现在,这不仅是在于某种简单的次序关系,更在于人们看待过去的方式会对他们现在如何行事产生重大影响”。正是如此,以艾维为代表的年轻一代的社会化发展轨迹,与他们父辈的拓荒实践和围绕实践而形成的“正统”历史看法脱不开干系。

艾维继承了拓荒者的物质攫取实践,另一个年轻后辈尼尔,如前所述,则继承了拓荒者的理想话语编织。小说中,凯瑟巧妙地设置了一处两人交锋的场景。去波士顿读大学的尼尔两年后首次回甜水镇时,在火车上偶遇艾维。此时的上尉因破产和中风,已如风中残烛,而艾维四处投机逐利,境况扶摇直上。艾维高调地向尼尔炫耀自己的成功,刻意提及过去风光的上尉夫妇如今只能仰仗自己施舍的租金才得以度日,还无耻地坦承自己对他们的刻薄行径和以此为乐的恶毒心理。短暂的交锋过后,艾维满意地离去,尼尔则看着窗外“蜿蜒的甜水河”,思绪万千:“老西部是由梦想家和勇敢无畏的冒险者建立的……而如今,他们赢得的广阔土地都要落入艾维·彼得斯这样的人的手中,任凭其摆布。这些人从不曾挑战,从不曾冒险。他们会喝干美好的幻景,驱散晨间的清新,根除蕴藏其间的伟大的自由精神,终结伟大的拓地者们慷慨安逸的生活。”(Lady:102)尼尔在列车的飞驰中哀悼着上尉故事中美好的拓荒时代,而艾维搭乘火车是去小镇上代理案件,铁路是他深入各地拓展业务的高效工具。两人对铁路这个极具拓荒内涵的意象的不同经验方式,言说着他们各自对拓荒父辈的一种单面的、对立性的继承。尼尔将艾维视为破坏了“老西部”的人,他的缅怀令人想起特纳同样诗意的表述:“那个在一望无际的森林边上挥舞着斧头的孤独的伐木人,被拥有数百万计运营资本的公司取代了,后者用铁路、锯木厂和所有现代机械设备来采伐剩余的树林。”然而,特纳并未深究的、尼尔也未意识到的是,艾维所做的这一切都缘于上尉这样的第一代拓荒者,都追溯至特纳的那个“孤独的伐木人”,是他们开启了征服和攫取的过程,此后的瓜分殆尽不过是由之而来的自然结果,或如施瓦茨所言,艾维与拓荒者的实践“只是量的不同,而无质的区分”,“‘梦想家们’对美国土地的改造从一开始就是激进的、残酷的、物质主义的”。

同时,面对艾维这类人主导的现实,尼尔毫无招架之力。耽于怀旧情绪的他常常沉湎于古典书籍中“窃听过去”(Lady:77),但在现实中毫无建树。他感到拓荒理想被艾维玷污,但除了站在道德高地对艾维嗤之以鼻外,他无计可施。同样,当发觉艾维与玛丽安的不轨关系时,尼尔也感受到了某种相似的亵渎感,但他对此也束手无策,因为他无法在物质上帮助玛丽安;幻灭中的尼尔转而迁怒于玛丽安,怨她没有以清白之身为他心中那个美好而纯洁的拓荒时代殉葬——“他最怨恨福雷斯特太太的一点,就是她不愿像那些伟人的遗孀一样献祭自己,随她所属的拓荒时代一同逝去”(Lady:161)。这般漠视他人具体困境的姿态,不啻为一种残忍。对虚妄理想的信奉给尼尔带来盲目,其后果或许并不亚于艾维的恶毒。

小说中,上尉没有后代,尼尔和艾维正可谓他象征意义上的两个后裔,尼尔继承了他的理想主义话语包装,艾维则继承了他的物质主义攫取实践。在这三人之间的对照关系中,凯瑟审视了后拓荒时代社会危机的发展脉络,也触及了边疆神话的阐释范式对此现状的暗中牵引。艾维和上尉的对立形象背后潜藏的一致性,既是个人主义底色的拓荒事业自然而然的发展结果,也与虚饰性的边疆神话本身的捏塑作用高度相关;尼尔对上尉的敬奉,招致了美化拓荒历史的理想话语在面对物质现实时的软弱无力和道德上蕴含的危机;尼尔与艾维之间的分歧,则是边疆神话自身内在矛盾的某种外化,也喻示着文饰冲突的神话范式在社会对立日渐加剧的现实中终将破裂,难以为继。

小说情节的一个关键转折处是上尉的破产,这也是他与艾维命运改变的交错点。该情节以1893年的金融大恐慌为背景,这是19世纪后30年里美国爆发的数次经济金融危机中最严重的一次,上万家企业倒闭,数百家银行破产。塞拉斯·加伯本人开办的银行就倒闭于此次恐慌中。查阅凯瑟的传记作家对此的记录可知,加伯的破产经历平平无奇。凯瑟沿用了原型人物的破产经历,但对其做了一番艺术加工。小说中,上尉是一家银行的投资人。危机发生后,银行里几位年轻董事都以艾维那般圆滑冷酷的姿态,避而不谈投资管理上的失误,只宣称这是一次无人能预测的金融事件,并宣布银行破产,储户自行承担损失;但上尉不忍那些因知晓他、信任他而选择这家银行的底层百姓赔光辛苦攒下的血汗钱,决定倾尽积蓄为他们弥补损失,他的命运也因此急转直下。

上尉的高风亮节与冷眼旁观的年轻董事形成强烈反差,高下立判。这一情节似乎印证了充满理想主义的拓荒英雄叙事,客观上呼应了官方意识形态话语。这也是该小说长时间里被读为拓荒时代挽歌的一个重要原因。但本文认为,这个情节背后的创作情绪是复杂的,也在一定程度上反映了当时美国知识分子的困境。小说出版的前一年,哈罗德·斯特恩斯在《美国文明》一书的序言中哀叹道:“除了已在我们手中枯萎、消散的遗产或传统外,我们别无其他可以坚守。”这或许正是对凯瑟两难处境的总结。这位书写边疆的女作家检视了自由民主、理想主义等国家意识形态话语的空洞虚妄,但面对由艾维和尼尔所代表的两种更令人沮丧的现实,同时也出于对理想话语中的民族信念和优秀传统价值的认同,她最终又只能回到这些已在自己手中枯萎的传统中去。不过,本文意在指出的是,凯瑟绝非被动地退回虚妄的叙事站位,绝非全然重述特纳的话语论调,而是有意加入了自己的改写,传达了自己的救赎想象。小说中,上尉做出贴钱决定的情形和当时银行内外的场面是借由波默罗伊的转述来呈现的,后者向玛丽安解释上尉破产的缘由,并激动地诉说他对上尉的钦佩和对艾维那类“懦弱无赖们”的义愤填膺,然而,他的讲述中有这么一句话,颇显突兀:“夫人,我想是我活得太久了!在我那个年代,商人与恶棍之间的区别比白人和黑人之间的区别大。”(Lady:88)波默罗伊敬奉上尉为自己这一代拓荒者的标杆,痛斥如今年轻商人的道德败坏,但他这句话中明显的种族歧视意识暗中瓦解了他脚下的道德站位,削弱了他裁决标准的正当性。这显然是凯瑟有意为之,意在表明她虽设定了上尉牺牲自我的高尚情节,但并不支持边疆神话范式中自以为正义的个人主义拓荒英雄式的解读,相反,她有意暴露也从而剔除了其中虚妄的道德优越话语,留存下来的是上尉的具体行为中关注他人困境的群体意识和舍己为人的利他理想。借此,凯瑟也表达了她面对族裔、阶级等对立危机愈发深重的20世纪初期的美国社会现状时,对民族理想发出的去伪存真式的净化渴望和对社会生活诉诸同情心与联结意识的救赎愿景。

凯瑟以拓荒小说名垂美国文学史,她对拓荒者和拓荒精神的热切讴歌也是学界的一贯印象。的确,在她最负盛名的早期拓荒作品中,凯瑟虽改写了特纳的男性边疆神话,呈现了被忽略的女性拓荒经验,但实际也或多或少参与了对拓荒历史的浪漫化建构,有意无意介入了与边疆神话的文化合谋——《啊,拓荒者!》中,女主人公拓荒成功所仰仗的土地投机手段被隐没于一种超验主义的顿悟和自立精神背后;《我的安东尼亚》中,困顿于族裔、阶级和性别枷锁而饱受摧残的拓荒女性最终被神化为白人男性视角中的大地母亲形象。不过,在1923年的《一个迷途的女人》中,凯瑟转变手法,塑造了一位铁路时代的特纳式拓荒英雄,讲述了拓荒时代的终结。表面上看,小说体现出对拓荒英雄和边疆神话的情感认同;但在对主人公拓荒经历的含蓄追溯和对边疆小镇不公现实的正面呈现中,凯瑟进一步检视了边疆历史,质疑了浪漫的英雄拓荒叙事,揭示出边疆民主话语的虚妄。

《啊,拓荒者!》和《我的安东尼亚》,图片源自Yandex

此外,凯瑟还在三位主要男性角色的对照关系中,隐含了她对后拓荒时代社会危机发展脉络的思考;但也正因这一危机现状,她最终又退回到对拓荒英雄的理想化建构中去,将边疆神话加以修正,传达出一种略显落寞的、幽微的救赎想象。或许,这也正是为何一些美国学者对凯瑟这部小说感到失望,称它“缺少了她伟大作品的精髓……偏离了她本应热切表达的正轨”。显然,令这些学者困扰的不只是小说表层呈现的时代衰落主题,更是凯瑟从她先前配合边疆神话的站位上的回撤。但在凯瑟这里,这或许不是退缩,而是一种清醒。在特纳学说作为国家话语被广泛接受的背景下,她以克制的姿态审视神话,直面危机,探察历史与现实的复杂互动,为西部社会呈上一份深入的思考和关怀,对特纳的话语作出某种补充及修正。但同时,凯瑟最终对拓荒理想话语的修正式认同,也从某种侧面折射出美国知识分子在社会转型期遭遇理想幻灭时的两难境地。这种矛盾,说到底,植根于美国国家构建与发展进程中理想主义修辞与物质主义实践构成的历史张力,这是美利坚文明基因中永恒的结构性对位,至今也仍在形塑着美国国民精神结构与社会价值体系。