戏作、戏仿与自我否定的笑:《手锁情死》与井上厦的文学理想

张雅蒙,博士,电子科技大学外国语学院讲师,主要研究领域为日本近现代文学。近期发表的论文有《共同体建构与同时代批判——井上厦〈吉里吉里人〉创作过程考论》(收入《复旦外国语言文学论丛(文学跨学科研究)》,复旦大学出版社,2024年)。本文为中央高校(电子科技大学)基本科研业务费项目“井上厦文学的同时代书写研究”(ZYGX2024XJ091)的阶段性成果。

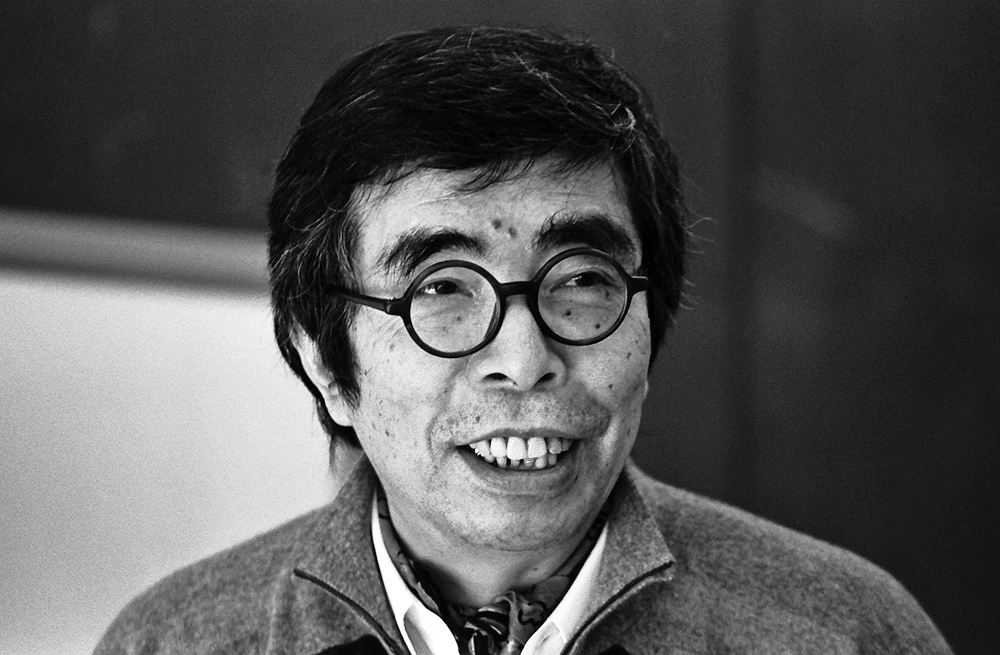

日本当代小说家、剧作家井上厦(井上ひさし,1934—2010)以新颖多变的语言风格、敏锐独到的社会见解著称,是战后日本文坛的代表人物之一。小说《手锁情死》(『手鎖心中』)是井上的成名作,刊载于《别册文艺春秋》1972年3月号,同年7月斩获第67届直木奖。该作讲述了日本宽政年间(1789—1801)江户百万富商之独子荣次郎一心想要成为戏作者,做出种种荒唐行为,最终死于一场闹剧的故事。由于借用了戏作文学的方法和背景,《手锁情死》参评直木奖时颇受争议,虽然得到了评委水上勉、松本清张等人的力荐,但亦有数位评委持反对态度。如川口松太郎认为,该小说“无非是描写了一个对文学着魔的架空蠢材以及他的悲剧而已。若是江户时代的滑稽小说可谓杰作,而作为现代的讽刺小说尚有缺憾”;又如石坂洋次郎表示他“对江户末期的戏作以及戏作者们不感兴趣,所以该小说虽然出色,但不推荐”。从川口和石坂的评语中不难看出当代文坛对于戏作这一文学类型的排斥,而与戏作有着浓厚血缘关系的《手锁情死》,其文学价值在作品问世之初就遭到怀疑。

井上厦,图片来源:Yandex

另一方面,《手锁情死》的先行研究虽然指出该作是对江户时期通俗文学家山东京传(1761—1816)《江户生韵事串烧》(『江戸生艶気樺焼』,以下简称《江户生》)的模仿改写,但并未深究作家的改写手法,仅以主人公的经历、结局不同为由认为《手锁情死》属于超越戏作的现代文学,是井上厦“述志”“求道”的作品。该作登场人物的文学抱负一定程度上可以视作井上本人文学理想的抒发,但《手锁情死》的戏作文学与现代小说的二重性格意味着井上的文学观念兼具古典与现代的面向,包含对同时代的现实状况的关切。需要注意的是,井上在同时期发表的随笔中曾提出自己决心以“戏仿”为文学理想,强调戏仿内在的游戏性、滑稽性以及现实批判功能。而《手锁情死》问世的1970年前后,日本社会正处于学生运动引发的内乱状态,一系列社会事件动摇了战后以来形成的体制与思想范式,运动的标志性思想“自我否定”论风靡一时。小森阳一、成田龙一等学者认为,井上对1970年前后时代状况的激变极为敏锐,在此过程中确立了其文学世界的根基。可以推论,在上述社会历史背景下,井上使用戏仿手法将古典文学《江户生》改写为《手锁情死》,除了继承前者的滑稽性、娱乐性之外,还有回应时代状况的意愿。本文尝试以《手锁情死》对《江户生》的戏仿为切入点,考察戏作、戏仿、自我否定论三者在作品中的相互渗透与调和,以此观照井上厦的文学理念,进而锚定井上的文学创作在日本战后的思想史进程中的位相。

一、戏作精神:

对《江户生韵事串烧》的戏仿

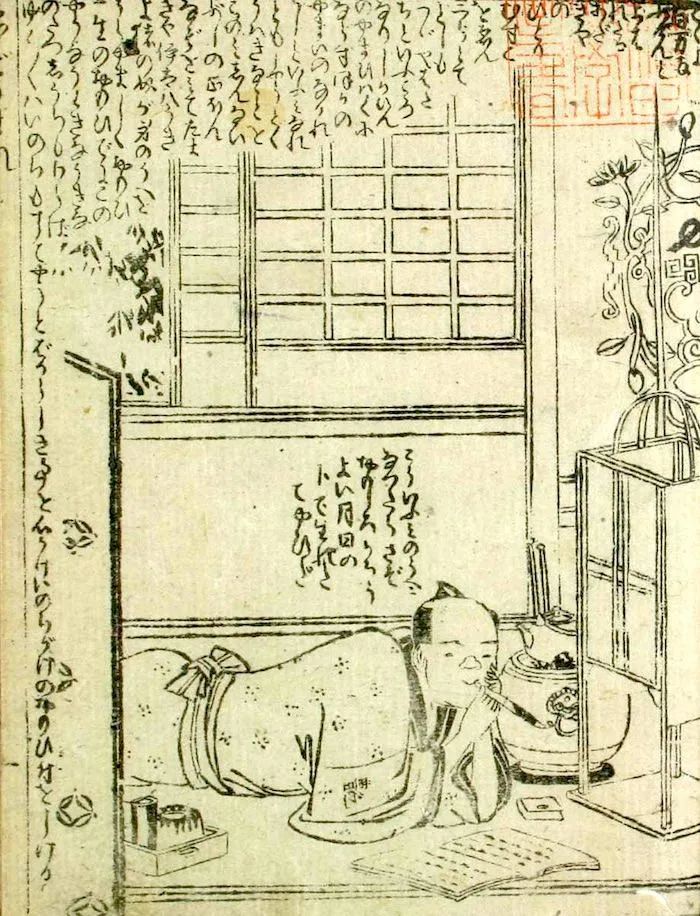

《手锁情死》的底本《江户生》是山东京传于1785年出版的作品,属于戏作文学中“黄表纸”一类。《江户生》的主人公艳二郎是百万富商之独子,他“生性喜爱风流韵事”,因看了当时流行的人偶剧,对主人公的境遇羡慕不已,于是立誓“只要能打响自己风流的名声,哪怕丢掉性命也在所不惜”。为了实现这一理想,艳二郎行了许多荒唐之事,最终尝到教训、回归本分。《手锁情死》的主人公荣次郎则是以艳二郎为底本建构的人物。荣次郎(えいじろう)与艳二郎(えんじろう)不仅名字读音相似,且都是百万富商的独子。不过,与艳二郎不同的是,荣次郎行事荒唐的目的并非为打响“风流”的名声,而是想成为一名“绘草纸作者”。

山东京传,图片来源:Yandex

荣次郎首次登场时,说起了自己想要成为作家的理由:“其实,小弟我就算把命搭上也想当个绘草纸作者……我生来就对逗人笑,被人笑什么的喜欢得要命……我想逗人笑,被人们笑过之后,最后还想让人家再佩服我一下。”虽然志向不同,但荣次郎和艳二郎在行为上呈现出诸多一致,他们都想贯彻自己的天性,且不惜付出高昂的代价。例如,艳二郎为了赢得“风流”的名声,要求与家人断绝关系,去做最适合美男子的伞面纸生意。家人虽不同意,但也拗不过他,便答允断绝关系七十五天。一般而言,断绝亲情关系会是一场苦情戏,山东京传却为之设定了期限,将原本严肃的场面滑稽化。井上沿用了原作的创意,也为荣次郎设计了“断绝关系”的情节。荣次郎听闻知名戏作者的艳闻轶事后,决定要效仿前辈,找一个寡妇当倒插门女婿,当即便想同家人断绝关系,并且要求友人清右卫门替他向父亲求情。清右卫门认为断绝父子关系的事容不得胡闹,荣次郎却说道:“妙就妙在胡闹着把父子关系断绝了呀,一定能引起轰动。我也能名声大噪,绘草纸就能卖出去,报纸也会争相报道,无论怎么想都是好事。”(『手』:42)荣次郎的家人虽不情愿,但还是同意和他“有期限地”断绝关系。

《手锁情死》,图片来源:Yandex

《手锁情死》的诸多情节均是对《江户生》的沿用、改写。对先行作品展开模仿,酿造出某种新趣味,是江户文学中常见的“趣向”。“趣向”是江户时期最重要的文学用语,诸多研究表明,与探索人生真谛、注重写实与个性的现代文学相比,江户的戏作文学以“表现”为第一要务,常常是非写实、类型化的。作者在创作时,首先考虑的不是以什么为对象,而是如何表现,即设立何种“趣向”的问题。与趣向相对的是“世界”概念。“世界”常为古传说、先行作品等读者熟知的信息。对于“趣向”与“世界”的关系,中村幸彦指出,素材和主题被称为“世界”,为了使之变得更加有趣,在“世界”这一纵轴中插入横轴,此横轴即为“趣向”。在和读者共同享有某些信息、即“世界”的基础上,作者拟定“趣向”,对“世界”进行加密,而读者则沿着作者的“趣向”解密“世界”,这便是江户戏作尤其是“黄表纸”的鉴赏方法。因此戏作又被称为游戏性和社交性的文学,在创作时便预想了读者的参与。以《江户生》为“世界”的《手锁情死》,一定程度上允许按照戏作文学的鉴赏方式进行解读。

被称为现代戏作者的井上厦,从青年时起就是戏作文学的爱好者。熟读戏作文学的井上,自然也非常清楚戏作文学的鉴赏方式:“戏作者总是将世界隐藏起来,只将趣向置于表面……将戏作者隐藏的世界寻找出来的是读者。换言之,当读者猜中‘这部作品的世界是这样的吗’的时候,发现作家是在对什么进行模仿的时候,该戏作作为文学作品才得以完成,更添一份趣味。”正如井上所言,戏作文学是要求读者参与的文学。作者预期的读者,是与自己有着相似趣味与知识背景的人,因此作者常常会故意刁难,令其解密自己所隐藏的“世界”。但在《手锁情死》中,井上却主动将“世界”暴露给读者。在描写了荣次郎的诸多荒唐行为后,井上向读者明示艳二郎的存在:“这样一来,荣次郎似乎要照着京传的名作《江户生韵事串烧》,把主人公艳二郎的故事付诸实践。”(『手』:53)

《江户生韵事串烧》插图,图片来源:Yandex

井上主动暴露先行文本《江户生》,令读者在意识到艳二郎这一原型的情况下阅读《手锁情死》。如此,两者之间的关系超越了戏作文学式的模仿与改写,带有了戏仿的性质。俄国形式主义学者托马舍夫斯基指出,戏仿手法成立的条件之一就是作者主动将戏仿暴露:“所谓引人注目的手法,只有故意作为显眼的方法表现出来时,才是美学上所允许的。作者想把引人注目的手法隐藏起来的话,就会产生不妥当的印象。所以,作者才会想要越过这样的印象,抢先将手法暴露出来。”戏仿手法使读者的注意力从隐藏的“世界”转移到井上的改写本身,即荣次郎和艳二郎的差异之上。作为被山东京传的“趣向”所支配的人物,艳二郎缺乏个性。为打响“风流”的名声,他尝试了各种荒唐举动,均遭到失败,但他并未出现任何心理波动,只是继续埋头寻找新的办法。相比之下,荣次郎在屡遭失败后,内心产生了深刻的焦虑和不安。为了成为戏作者,荣次郎拜托友人与七、太助、清右卫门为他代写了一篇戏作。荣次郎本以为会凭借此作一举成名,却发现完全无人问津,内心发生明显动摇。与七、太助、清右卫门三人一开始都带着看笑话的心态,觉得荣次郎真是个“胡闹的家伙”,尔后目睹他因未能成名而“脸色黯淡、垂头丧气的样子”,意识到“不是胡闹,这家伙是认真的,不采取措施的话荣次郎会积怨成疾”(『手』:36),于是三人雇佣了一帮小孩每天去购买荣次郎的戏作。看着堆积成山的书全都卖了出去,荣次郎“又变回了以前那个开朗的荣次郎”。(『手』:37)不过好景不长,由于小孩说漏了嘴,荣次郎知道了内幕,立刻浑身失去力气。与七等人认为,对精神状态欠佳的荣次郎“放任不管的话恐怕他会纵身跳河”。(『手』:38)可以看出,荣次郎与艳二郎的不同在于,他会从失败中品尝到挫败感。他对“逗人笑,被人笑”这一理想的执念并非是井上的“趣向”安排,而是源自于他的内心。

因迟迟不能出名,荣次郎感到非常焦虑,于是费尽心思写了一部讽刺幕府和时政的作品,希望借此打响名号。太助提醒荣次郎,要是真的出版可能会被处以“手锁”或逐出江户的刑罚,荣次郎却“不顾我们的担忧,喜形于色”地说道:“其实呀,我是做好了被幕府处罚的觉悟之后才动笔的。手锁、流放,正是我所希望的……”(『手』:61)荣次郎为了出名甚至不惜被幕府处罚,然而作品出版后却没有任何反响。荣次郎急忙托人举报自己写了一部禁书,同时也主动向官府投案自首。官府经过审查,觉得这根本就是一部无聊之作,似乎没有处理的必要,不过为了小惩大诫,判荣次郎手锁之刑三日。与山东京传因笔祸事件被处手锁五十日的刑罚相比,荣次郎觉得有些不过瘾,但还是难掩喜悦之情。他得意地对与七说道:

荣次郎最后的荒唐举动,便是上述的假殉情。同样,该情节依然以山东京传的《江户生》为底本,但艳二郎的结局是从闹剧中尝到教训、回归本分,荣次郎的结局则完全不同。荣次郎以赎身为条件,雇佣艺伎为自己的临时情人。翌日,荣次郎和艺伎来到岸边准备殉情。二人都面露喜色,荣次郎坚信自己即将名声大噪,艺伎则是为能够恢复自由身,与情夫在一起而高兴。正当二人在众目睽睽之下准备投身入水时,艺伎的情夫从人群中冲出,他误以为被人横刀夺爱,遂用匕首将荣次郎刺死。临死前,荣次郎在与七的怀抱中感慨道:“与七,这样一来辰巳山人的名号就会响彻整个江户了吧……”(『手』:85)

荣次郎为了打响戏作者的名号不仅甘愿接受官府的刑罚,甚至还付出了生命的代价。《江户生》作为古典通俗娱乐小说,在进行了彻底的娱乐、调侃之后,以劝诫读者的形式收场,呈现出健全的道德和社会层面的意义,但小说人物受作者的“趣向”左右,是无个性、类型化的。荣次郎虽然也存在类型化的一面,但他在失败中品味到挫败感,最终为文学与“笑”的理想付出生命,应该说,井上主动暴露先行文本,将艳二郎作为参照系,其目的是将荣次郎拼上性命的理想前景化。在小说的结尾部分,目睹荣次郎身亡的与七、清右卫门、太助三人受到了很大的刺激。清右卫门表示,荣次郎胡闹过头了,“笑”本就是无用之物,为了“笑”丢掉性命实在荒唐,而自己要“安全第一地写作”,今后专写“劝善惩恶、波澜万丈、善人恶人、豪杰英雄”。(『手』:86-87)对此,与七宣称要继承荣次郎的遗志:

与此同时,清右卫门也为自己拟定好了戏号,即“曲亭马琴”。一旁的太助认为,劝善惩恶不符合自己的性格,写闹剧又会被官府惩处,因此决定摹写世间百态,并自称“式亭三马”。十返舍一九、曲亭马琴、式亭三马均为江户后期的通俗文学家,乃是真实存在的历史人物。井上设置上述情节,将荣次郎既滑稽又悲哀的人生结局设置为江户后期三大戏作者确立理想、步入文坛的契机,应该说这是井上文学理想的抒发。在井上眼中,荣次郎的理想与人生足以成为催生戏作文学的精神动力,而戏作文学曾帮助井上解决了“写什么、如何写”的问题。从井上此后的创作来看,十返舍一九的滑稽调侃、曲亭马琴的劝善惩恶、式亭三马的摹写世间,促使他陆续发表了《京传店的烟盒》《戏作者铭铭传》《腹鼓记》等作品,他将三种类型兼收并蓄,形成了独特的现代戏作风格。但《手锁情死》中登场的这三位戏作者之中,与井上立场最接近的恐怕还是宣称要继承荣次郎遗志的十返舍一九。井上曾指出戏作精神的可贵在于为了滑稽可笑的事物拼上性命,这与作品中荣次郎的理想以及十返舍一九的自我宣言如出一辙。也就是说,如何解读荣次郎理想的内涵,是理解井上文学理想的关键所在。

二、自我否定:

“全共斗”运动的投影

前文已经提到,荣次郎之所以想成为戏作者,是因为他的理想是“逗人笑,被人笑”,为此就算自己成为被嘲笑的对象、付出极大的代价也在所不惜,成为戏作者只是实现该理想的手段。对于这种笑的性质和功能,井上在该小说的“后记”中有过如下解释:

可见,该小说抒发的不仅是“为世人的消遣之物拼上性命”(『手』:87)的戏作者宣言,更重要的是否定包括自身在内的一切“伟大之物”的批判精神。荣次郎让自己成为笑柄的同时,宣告人固有一死,通过这种方式使嘲笑自己的“伟大之人”跌落至地平线,而只有在荣次郎死亡之后,这种笑才能够发挥作用。换言之,荣次郎自己就是这种笑所率先否定的对象。但正因如此,荣次郎的笑获得了普遍性——死亡这一无人可以逃离的宿命,否定了包括自我在内一切特权的存在。这也是井上决心终身不忘、贯彻到底的理念。而达成此愿望的方法,是“将无论何种伟大之物矮小化”的“戏仿之笑”。

井上在《手锁情死》付梓的同时期发表了多篇探讨戏仿手法的论文,并与其他发表于70年代的文章一道结集成了首部随笔集《戏仿志愿》。应该说,该随笔集的命名充分反映出井上将戏仿确立为他的文学生涯之原点的意愿。在该作中,井上明确了戏仿的定义:“戏仿是对某物进行歪曲(但正确地)模仿,借此使此事物的价值下滑。”在此定义的基础上,井上提出了自己的“戏仿方程式”:

可见,井上眼中的戏仿极具批判性,旨在通过否定、贬低“伟大之物”来制造哄笑。正因如此,井上的戏仿对象并不局限于文本:“‘模仿原作’并非有趣的工作,这意味着戏仿终究无法超越原作。而对于现实的模仿,更符合我思考的戏仿方程式。将在我们身边自鸣得意的‘伟大之物’及其亚流统统当作戏仿的原料。”不难发现,井上提出的“戏仿方程式”与《手锁情死》“后记”中的戏仿之笑高度相似,旨在将“伟大之物矮小化”。既然井上强调其“戏仿方程式”的目标在于戏仿文本外部的“现实”,那么《手锁情死》中的“戏仿之笑”也理应指向同时代的日本社会。结合同时代语境便可发现,荣次郎自我否定的“戏仿之笑”,与20世纪60年代末期勃发的“全共斗”运动,以及该运动的标志性思想自我否定论存在高度共鸣。

需要强调的是,《手锁情死》虽然以江户时代为背景,看似与“全共斗”无直接关联,但井上实际上是对同时代的政治状况极为敏感的作家。1972年井上因《手锁情死》得到文坛瞩目,其1969年发表的小说《奔和分》(『ブンとフン』)由此得以再版。在新添加的“后记”中,井上回顾了1969年的时代状况:“那是所谓的过激派学生健在,或者说终于出现的时代。”在这部作品中,井上对“全共斗”的口号“直接行动”表示共鸣,这无疑构成了与“全共斗”运动的对话。另外,井上同时期发表的戏剧中也不乏“全共斗”的影子:《日本人的肚脐》(『日本人のへそ』,1969)中“全共斗”学生作为角色之一登场;《花之全学联哀话》(『花の全学連哀話』,1971)的主题是左翼学生与警察的冲突。不难看出,井上一直对同时代的学生运动保持密切关注,并积极尝试在创作中触及相关问题。至于井上对“全共斗”运动的态度,从他多年后撰写的《畅销书的战后史》中可见一斑。在该作中,井上将1969年称为“学生们的头盔闪耀的时代”,表示代表不同派系的各色头盔聚集在神保町附近,让他“感觉宛如画家的调色盘”,且这种感觉“至少对于自己而言并非那么糟糕”。可见,井上对“全共斗”运动的态度较为矛盾。他从学生们头戴安全帽、挥舞武斗棒的“叛乱”中感到了不适,于是将学生们戏称为“头盔”,试图与之保持距离,但学生们敢于否定任何特权的正义感无疑也打动了井上。因此井上才会声称:“人们或许会说这是幼稚的正义感,但这可比不幼稚强多了。”井上对“全共斗”运动既否定又肯定的态度,与《手锁情死》对荣次郎既嘲笑又肯定的描述内在一致。高桥敏夫曾指出“全共斗”运动的思想对于理解该作的重要性:“1970年前后的内乱状态,孕育了通过自我否定进行社会批判的新思想,击落伟大之物显然与这一时代相共鸣。年轻的井上厦不将之视为一时的叛乱,而视为人生之中无可替代的牧歌。”可以确定,《手锁情死》的“戏仿之笑”与以自我否定为宗旨的“全共斗”运动存在某种关联。

1968至1969年间,日本全国多所大学内均成立了“全共斗”组织,但不同组织机构的目的、理念、运动方针存在一定差异。其中,东京大学内结成的“东大全共斗”不仅是整个“全共斗”运动的嚆矢,所提出的自我否定论更成为各校“全共斗”的运动口号,因此最具代表性。值得注意的是,作为精英官僚和大学教授的预备军,东京大学的学生、青年研究者发起“东大全共斗”运动,否定教授和东京大学在体制内的特权地位、攻击背后的国家权力,是以放弃自身作为东大成员的特权和利益为条件的。即是说,“东大全共斗”的目标是通过自我否定成为拒绝一切社会特权的存在,进而推动社会变革。

在“全共斗”运动以及自我否定论的余波之中,井上创作了《手锁情死》。将该文本代入上述社会历史事件后便可发现,荣次郎在一定程度上是“东大全共斗”的投影。作为百万富商的独生子,荣次郎有着明确的未来:继承庞大的家业。但荣次郎并没有按照少爷的方式生活,而是选择追求“逗人笑,被人笑”的理想,为此不惜放弃自己的显贵身份和家业继承权。荣次郎放弃既有的特权,选择成为戏作者,显然包含了自我否定的意味,但这注定无法得到旁人的理解。人们议论荣次郎“像个傻子”,就连与七等人最初也是抱着看热闹的心态,认为家财万贯的荣次郎只是闹着玩而已。但他们在协助荣次郎的过程中,逐渐发现荣次郎的认真,意识到荣次郎为了笑的理想可以拼上性命。荣次郎彻底的自我否定和追求理想的决心,令与七备感惭愧:

正因如此,与七等人才会被荣次郎的行为触动,主动帮助荣次郎实现梦想。另一方面,“东大全共斗”的参与者,包括学生、青年研究者,作为精英官僚和大学教授的预备军,也有着明确的未来。例如“东大全共斗”议长山本义隆,参与斗争前是物理学科的博士生。山本义隆强调,在弹劾东大的同时,他“自己也是被弹劾的东大的成员和研究员之一。那么这就必然会要求自我一步步地检验自我的存在,对自己加以批判,使自我处在普遍的立场之上”。可见,部分“全共斗”的参与者乃是怀揣纯粹的动机和理想,冒着自毁前程的风险,对处在特权位置的校方展开攻击。

因此“全共斗”参与者自称是被“幻想所驱动”,这一点和荣次郎高度相似,但也意味着他们的行为无法得到世人的理解,而是被视为“一时的鬼迷心窍”。官方的态度则更加明确,无论是保守阵营还是革新阵营都对“全共斗”进行了批判。不过,和荣次郎的情况相似,也有一些知识分子虽然对“全共斗”的革命理想持保留态度,但由衷赞赏他们从自我否定的角度出发,不计个人牺牲,敢于揭露大学腐败的行为。例如,评论家吉野源三郎对“东大全共斗”作出了如下评价:

虽然“全共斗”没有得到全面赞同,但不少民众、学者依然从青年学生为了理想赌上青春和前途的行动中感受到了赤诚之心。“东大全共斗”的自我否定论,揭露了“学术自由”的伪装下东京大学和日本政府之间的共谋关系。参与运动的学生主动对自己在体制内的前途和特权表示拒绝,进而站在民众的立场上批判一切特权阶级。这种不为任何利益所左右的思想难能可贵,即便在运动退潮之后依然具有活力。在小说结尾处,被处以手锁之刑的荣次郎令江户民众对其产生了浓厚的兴趣,纷纷抢购荣次郎的戏作。为了追求笑的理想而不惜否定自我的荣次郎,在一定程度上反映出了井上对“全共斗”运动及其思想的肯定。

但荣次郎行为中荒唐、幼稚、违背常识的一面也不容忽视。荣次郎的多面性,恰好对应70年代学生运动的复杂性。“东大全共斗”失败后,“全共斗”的指导权由新左翼党派掌握,结成了“全国全共斗会议”,又称“八派共斗”。由于革命路线的分歧,新左翼党派之间的内斗不断激化,出现了大规模的“内部暴力”,各党派为了展现其先进性,陷入了比拼谁更“左”的恶性竞争之中。同时,新左翼各派的运动也因与警方力量悬殊而屡受挫折。在此背景下,部分激进分子认为必须要强化武装以对抗警察部队,提出了谓的“武装斗争论”。

对比荣次郎与新左翼活动家后可以发现,从荣次郎的诸多行为中均能窥见后者的身影。荣次郎虽然以“逗人笑,被人笑”为理想,但必须有一个附加条件,即“最后还想让人家再佩服我一下”。荣次郎在请求与七等人为他代笔戏作时曾坦言道:“当我去中町或深川的时候,想被人叫住说,‘老师,您最近写的绘草纸,我已经拜读过了’。”而一旁的清右卫门接着说道:“也就是说,想出名对吧,想被人尊称为老师。”荣次郎听后像“正合我意一般,啪的一声拍响双手,用食指指着清右卫门”。(『手』:29-30)从此之后,荣次郎总是模仿一流戏作者,试图建立名声:荣次郎认为自平贺源内以来,离经叛道、玩世不恭是戏作者的特征,于是来到浅草寺,从早到晚伫立不动,想要在人前表演“空手抓鸽”的把戏,建立“奇名”;大田南畝等戏作者与吉原的妓女交好,荣次郎便也要前往吉原买春,试图打响“风流”名声;山东京传、朋诚堂喜三二等因戏作被官府处罚,于是荣次郎也希望被官府处罚,来与“这些铮铮的戏作者并肩”。(『手』:65)荣次郎对理想的追求混杂着出名、出风头的愿望,必然会给人留下哗众取宠、幼稚可笑的印象。在旁人看来,荣次郎的所为不过是有钱人的游戏而已。因此,作为戏作者的荣次郎始终没有得到承认,但荣次郎却以为是自己的奇行还不够彻底,所以偏执地将之升级,最终死于自导自演的假殉情。概言之,荣次郎的行为既包含了不惜一切代价追求理想的可贵精神,也存在贪图虚名、想要被人阿谀奉承的荒唐和浅薄。

和荣次郎相似,学生活动家的革命理想中也包含了希望出风头的杂质。据参与“全共斗”运动的学生回忆,当时“被媒体煽动,学生中出现了不少得意忘形、假装英雄的笨蛋”。“东大全共斗”运动退潮后,参与者撰写的回忆录在短时间内集中出版,运动领袖也频繁现身于各路媒体的采访中。山本义隆因在“东大全共斗”中的活跃表现,被媒体奉为英雄。学生活动家频繁在媒体上露脸,引起了政治学家藤田省三等曾经声援“全共斗”的知识分子的反感。此外,有意见认为,在武斗棒和安全帽失去新意时,“武装斗争论”作为“新的道具”被使用,其中“混杂着在过激性和‘耍帅出风头’上竞争的部分”。可见,年轻的活动家们虽然怀揣革命理想,义无反顾地投身于斗争之中,但其学生稚气尚未完全褪去,不少人持有“出风头、逞英雄”的想法。在年长的知识分子看来,学生们的“革命”如同儿戏,普通大众也无法认同他们的行为。知识分子、普通大众的舆论压力,党派之间的“先进性”较量,自己内心出风头的欲望,三者共同作用,迫使学生们不断推出更激进的纲领,深陷武装斗争的泥潭,最终以极端的“联合赤军事件”收场。

荣次郎和学生活动家们都以自我否定为行动原理,对心中的理想发起了不懈追求,但他们也梦想着通过标新立异的举动来出风头,获得世人的称赞。荣次郎甚至和激进党派赤军派、联合赤军的成员也有着共通之处。如前所述,荣次郎因阅读《江户生》获得灵感,而后开始模仿艳二郎的行为。《江户生》属于“黄表纸”类的戏作,由绘画和文字两部分组成,被视为现代日本漫画的源流之一。同样,70年代的年轻人也被视为“漫画一代”,其行为受漫画的影响极大。据赤军派议长盐见孝也回忆,赤军派内部“的确看了很多漫画。《少年杂志》《漫画周日》《明日之丈》好评如潮,白户三平的《忍者武艺账》也颇具人气”。漫画家手冢治虫则指出,联合赤军制造的极端事件是“‘漫画一代’所采取的漫画式的行动”,“犯人们从大学斗争时代起就漫画不离手”,“抱有唯恐天下不乱的英雄主义”。可见,阅读了“黄表纸”后试图将主人公的行为付诸实践的荣次郎,与从漫画中获得启发,憧憬着漫画式“革命”的部分新左翼活动家非常相似。世人对荣次郎的嘲笑与批判,可以反映出井上对部分极不成熟的学生活动家的态度。就此意义而言,荣次郎身上汇聚了诸多同时代人的身影,《手锁情死》的戏仿也因此具备了讽刺、批判现实的功能。井上在肯定荣次郎与学生活动家的理想的同时,也嘲笑了他们意图出风头,成为“伟大之人”的欲望,这正是其在“后记”中提及的“戏仿之笑”。

三、戏仿之笑:

对自我否定论的扬弃

由于党派间的内斗和“联合赤军事件”的恶劣影响,原本对学生运动抱有好感的知识分子纷纷转向批判的立场。在这样的舆论背景下,井上的《手锁情死》不仅指出学生运动的弊端,还建构了自我否定的笑,其意义值得深思。荣次郎笑的理想体现出井上对自我否定论持积极态度,但这不代表井上未能注意到该思想的局限性。实际上,自我否定论并非“全共斗”独创的思想。社会学者小熊英二指出:“全共斗”的思想不是“突然变异般出现”,而是“二战前日本共产党所提倡的东西。大学生和知识分子必须否定自我特权地位的思想,也延绵地存在于共产主义运动之中”,“东大全共斗”的思想“有一个明显的特征,那就是不容许言行不一致或‘欺瞒’的伦理主义态度”。“自我否定”俨然成为一种伦理道德,没有认识到自我的特权地位进而自觉地进行自我否定的人,会被视为体制方的拥护者。这种绝对的自我否定论,为革命同志之间后来的内斗埋下了伏笔。纵观历史,革命同志之间内斗的悲剧在日本左翼运动中已多次上演。继承了二战前日本共产党思想的“全共斗”也陷入了同样的困境之中。曾参与二战前社会主义运动的吉野源三郎对“全共斗”以及新左翼运动有过如下评价:

“东大全共斗”运动失败后,自我否定论不断被道德化,沦为批判同志的政治工具,造成了党派间的恶性竞争。自我否定必然会产生“否定自我的自我”。这种自我面对尚未进行自我否定或自我否定不够彻底的人,很容易获得优越感,而获得优越感的自我一旦染指权力便会呈现出攻击性,逼迫他人完成自我否定,联合赤军就是最好的例子。讴歌“正义、伦理、理想”的联合赤军领导人,在“总结”和“自我批判”的名义下“肃清”了十二名同志,并因绑架人质与日本警方发生激烈交火。多数意见认为,“联合赤军事件”不仅为日本的新左翼运动画上了休止符,而且给当时参与运动的年轻人留下了难以磨灭的精神创伤,甚至还葬送了整个左翼阵营的前途。

对于这种危险的自我否定论,井上没有采取全面批判的立场,而是通过扬弃的方法建构了具有表里两面的笑,在对学生运动的荒唐、幼稚进行讽刺的同时,也肯定了他们纯粹的理想。井上扬弃自我否定论的具体做法,依然可以在《手锁情死》中找到。前文提到,荣次郎身死之后,三位戏作者表明了自己的文学理想。其中,曲亭马琴和十返舍一九形成了鲜明的对照。曲亭马琴注重伦理道德、劝善惩恶,十返舍一九则希望用“胡闹战胜真格”。井上笔下的曲亭马琴不仅强调伦理道德,且性格高傲,登场时便趾高气昂、目中无人,这与历史记载相符合。诸多研究指出,历史上的曲亭马琴性格高傲,其作《近世物之本江户戏作者部类》的目的在于抬高自身地位,因此对包括山东京传在内的戏作者加以贬低、羞辱,轻视除了自身擅长的“读本”外的其他戏作类型。无论历史上还是小说中的曲亭马琴都以伦理道德为写作宗旨,并因此自视甚高、贬低他人,显露出强烈的优越感。这正是井上要批判的“伟大之人”,而荣次郎的“胡闹”恰好可以消解因伦理道德产生的优越感,通过“戏仿之笑”否定所有伟大的存在。可见,虽然井上继承了戏作文学的传统,其创作兼有滑稽调侃、劝善惩恶、摹写世间等三种面向,但从以“戏仿之笑”击落“伟大之物”的角度而言,宣称继承荣次郎的遗志,意欲用“胡闹战胜真格”的十返舍一九才是井上更加偏向的立场。

日本作家曲亭马琴与十返舍一九,图片来源:Yandex

“自我否定”与“胡闹”的融合,是井上试图将步入歧途的自我否定论从伦理道德的束缚中解放出来所作的努力。井上虽然和学生活动家们一样,旨在否定包括自我在内的任何特权,但推动这一过程的不是严酷的伦理道德,而是“将无论何种伟大的事物矮小化”的“戏仿之笑”。在以死为支点的“戏仿之笑”中,一切自命不凡的事物都会沦为嘲笑的对象。因此,这种“自我否定”虽然批判他者,但不会转化为优越感,更不具备攻击性。荣次郎的行为固然荒唐可笑,但没有给任何人带来伤害,原因在于荣次郎反复强调自己是在胡闹,并未将之上升到伦理道德的层面。相反,同样荒唐幼稚的学生活动家,将自我否定上升到道德层面,进而强迫他人进行自我否定。井上塑造荣次郎并非仅是为了讽刺学生活动家的不成熟,也是为了消解潜伏于自我否定论中的攻击性。

将自我否定论演进为“戏仿之笑”的井上,首先将矛头对准了自己。正如井上在《手锁情死》的“后记”中所言,他“尤其是要将人类之中名为‘自我’的一步登天者彻底击垮”。(『手』:269)所谓“名为‘自我’的一步登天者”,指的就是一跃晋为文坛宠儿的井上自己。1972年,井上的戏剧《道元的冒险》获岸田国士戏剧奖,小说《手锁情死》获直木奖。接连斩获戏剧界和小说界的重大奖项,是井上在电视剧本界耕耘多年、厚积薄发的结果。原本只是小有名气的井上厦迅速成为文坛焦点,一时间风头无两。然而,面对突然其来的声名,井上却感到了不安。或许从接到《别册文艺春秋》的约稿,意识到直木奖已不再遥远的那刻起,井上便预感自己即将晋身为知名作家,拥有广受追捧的未来。井上曾如此描述他当时的心理状态:

受到文坛瞩目的井上厦,无疑也成为“伟大”的一员。对此井上表示“担忧”,为了贯彻“击落伟大之物”这一理想,必须先对成为“伟大”的自己表示拒绝。因此井上以调侃口吻自称“三流作家”,否定因创作戏剧和小说志得意满的自我。通过对学生运动的自我否定论进行扬弃,井上确立了追求“戏仿之笑”的文学理想,而荣次郎正是不可或缺的媒介。《手锁情死》这部帮助井上博得文名的作品,同时也为其运用戏仿手法制造哄笑、批判权威的文学生涯奠定了基调。

此后,井上厦的创作活动愈发活跃,至晚年依然笔耕不辍,不断有杰作问世。回顾其四十余年的文学生涯,井上始终不忘戏仿之初心,绝大多数作品中均可窥见或浓或淡的戏仿色彩。井上对于戏仿的执着,一方面是戏仿手法所包含的滑稽性、游戏性符合其戏作趣味,同时也是他试图通过文学创作继承“全共斗”思想遗产的结果,而这与学生运动衰退后日本社会掀起的戏仿热潮相关。

戏仿作为西方的文学概念,于1862年首次出现在日本的辞典中,但此后一度被遗忘,并未成为常用日语。该词语重新焕发生命,是在学生运动退潮、日本大众文化进入隆盛期的20世纪70年代。大众文化研究者鹤见俊辅指出,“‘戏仿’一词在战前自不必说,战后也未被普遍使用,但进入70年代后却广见于周刊杂志、漫画杂志,成为常用日语的一部分”。对于戏仿成为流行文化的原因,鹤见继续解释道:“权力批判运动遭到了压制,失去了1945至1970年期间的活力,因此指东说西式的表现手法得到了人们的关注。同时也意味着江户时代中期以来的大众文化的复活,那时‘戏仿’这一外来语尚不存在。”

如鹤见所言,进入70年代后,战后的政治运动走向衰微,1972年的“联合赤军事件”更是为之画上了休止符,彻底宣告“政治的季节”结束。因上述事件而深受打击的年轻人及进步人士,逐渐放弃从正面展开斗争,转而寻找新的抵抗手段。70年代的整体氛围与“颓废的商人文化”浓厚的江户化政时期存在相通之处,相对安定的生活带来了展开批评讽刺的余裕。在这样的政治、文化潮流中,戏仿由于其滑稽模仿的手法以及随之产生的批判性而受到青睐,《惊奇屋》(『ビックリハウス』)等杂志作为年轻人的戏仿阵地相继创刊,文艺界也出现了被称为现代戏作者的作家,井上厦便是其中之一。

上述政治、文化背景,很大程度上决定了井上戏仿的底色。井上在1972年发表《手锁情死》后,曾撰文探讨戏仿手法,这是他对该文化现象的直接回应。可以说,70年代前半期兴起的戏仿文化潮流所具备的反抗精神和江户文化特征,唤起了在电视剧本界无法畅所欲言的井上厦的共鸣。

到了70年代后半期至80年代,日本社会中的戏仿出现了显著变化。经济高速增长带来了消费社会的成熟,各类娱乐杂志层出不穷,随之而来的是铺天盖地的广告。当时的畅销杂志刊登了大量戏仿作品,内容多为替换广告海报中模特的脸,或是针对公司名、商品名的语言游戏,甚至是以杂志为素材,对杂志本身展开的戏仿。同时,戏仿的表现主体出现了大众化的趋势,例如影响力极大的杂志《惊奇屋》便设置了读者投稿机制,为大众提供实践戏仿的平台,从而促进了戏仿的大众化、个人化,亦影响了社会对该概念的认识。美术评论家成相肇认为,作为民主式表现方法的戏仿就此成立,戏仿热潮进入高峰。大众文化领域的戏仿盛况,从70年代日本政府修改《著作权法》、明确二次创作的相关法规可窥见一斑。

杂志《惊奇屋》创刊号,图片来源:Yandex

但必须指出的是,表现主体的大众化也导致了戏仿的泛滥,各类戏仿作品层出不穷,在此过程中戏仿手法的批判性逐渐消失,沦为消费社会再生产的手段。成相肇强调:“戏仿是大众对信息源的反击,但同时他们在自己成为信息操作主体或权威的瞬间感受到了快乐,这进一步扩大了戏仿热潮。”70年代后半期至80年代,随着消费社会的成熟与各类媒体的发达,戏仿逐渐沦为消费品、慰藉品,其中已不见70年代前后学生运动敢于反抗任何权威的否定精神。然而,井上的戏仿并未滑向与同时代戏仿热潮相同的道路,即便是在戏仿作品几乎彻底商品化、娱乐化的80年代,井上文学中的戏仿依然具有高度的政治、社会批判性。例如1981发表的代表作《吉里吉里人》虚构了滑稽的国家“吉里吉里国”,对日本现代化过程中滋生的诸多弊病展开嘲笑和批判。文艺评论家前田爱从该作中读出了“全共斗”运动的记忆,认为小说中的标准语与方言间的对立,建立在“全共斗”运动“政治即语言、语言即政治”的认识之上,确保吉里吉里人身份认同的正是吉里吉里方言。可见,虽然“全共斗”运动早已退潮,但他们的自我否定论、对语言与政治之关系的思考,在井上的文学中得到了继承和发展。

20世纪80年代末期,国际形势迅速转变,日本社会趋于保守化,井上文学的政治倾向亦随之逐渐明晰。1990年前后冷战结束,在“历史终结论”甚嚣尘上的背景下,井上先后创作了以曾参与左翼运动的太宰治、鲁迅、无产阶级文学家小林多喜二为主人公的戏剧,旨在通过戏仿将文学史上的经典作家滑稽化,唤醒日本大众关于左翼运动、左翼文学的记忆。1999年井上又与日本共产党书记不破哲三共同发表《新日本共产党宣言》,反驳日本国内唱衰社会主义的论调。同时,井上还关注战争记忆的传递、战争责任的清算等问题,先后创作戏剧“昭和庶民传三部曲”“东京审判三部曲”展开剖析,而当日本政府在美国的要求下意欲修改宪法、重建军事体制时,井上随即发表《重读〈日本国宪法〉》《思考宪法之书》《儿童也能理解的日本国宪法》等致力于维护和平宪法的著作,并于2004年与大江健三郎、加藤周一等知识分子牵头成立“九条会”,以护宪、反战为己任。总之,虽然井上厦文学主题多变、思想深邃,但其不变的根基是制造滑稽、否定权威的“戏仿之笑”,这是继承江户戏作、“全共斗”运动的遗产而形成的。

结语

近代以降,写实主义成为日本文学的主流,而追求滑稽性与游戏性的戏作、戏仿,则沦为被轻视、排斥的文类。井上初出文坛便以戏作文学的继承者自居,还公然将戏仿作为文学志向,显露出了离经叛道、挑战权威的创作姿态。《手锁情死》就是一部诠释其戏作理想、戏仿理想的作品。井上在与文艺评论家丸谷才一的对谈中回忆了创作时的心境:“我也认为在日本的文学风土中,戏仿是非常危险的方法。但我非常喜欢山东京传的《江户生韵事串烧》,无论如何也想创作它的戏仿……人们总觉得文学必须是这样的,在关键时刻绝对不能使用戏仿,但我就是想要使用戏仿。”在《手锁情死》中,井上以山东京传的戏作《江户生》为底本,对主人公艳二郎展开戏仿,塑造了滑稽可笑、荒唐幼稚的荣次郎形象。荣次郎的“戏仿之笑”,通过死亡这一全人类的必然结局,否定包括自我在内的所有“伟大之人”,这与1970年前后“全共斗”运动的“自我否定论”存在共鸣。作为“全共斗”运动的重要理论依据,“自我否定论”虽具备可取之处,但也存在绝对化的缺陷。为了切断“自我否定论”与伦理、道德的联系,井上描写了因想出风头而传为笑柄的荣次郎,批判学生活动家在运动中的幼稚表现,借此将“自我否定论”与文学的笑相融合,确立了以“戏仿之笑”击落“伟大之物”的文学理想。这种理想通过《手锁情死》的荣次郎以及其他登场人物得到了充分的展现和抒发,可以认为,该作是井上继承“全共斗”运动思想遗产的关键媒介。

“戏仿之笑”此后成为井上文学的内核。中后期的井上文学题材逐渐丰富,涉及历史人物、政治体制、社会问题、文化现象等诸多方面。与之相呼应,其戏仿的射程也超出了戏作文学,辐射到国家、天皇制、文化史、文学史等诸多范畴,在制造滑稽感的同时,不断追问“何为日本,何为日本人”的问题,提出了独特的国家观、战争观、文学观。更重要的是,井上的戏仿并未滑向与同时代戏仿热潮相同的道路,即便是在戏仿作品几乎彻底商品化、娱乐化的80年代,依然保持着高度的政治、社会批判性,其根本原因在于井上的戏仿继承了“全共斗”运动敢于反抗一切权威的否定精神,在“否定之否定”运动过程中始终保持着先锋性。

原文载《外国文学动态研究》2025年第1期“作品及作家研究”专栏,责任编辑苏永怡。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:王纪睿 校对:郭鸿

排版:慧敏 终审:文安