古典何以科幻:《易经》与菲利普·迪克的《高堡奇人》

曹轶凡,华中科技大学中文系博士研究生,主要研究领域为中国现当代小说。近期发表的论文有《共享与错位:〈应物兄〉与〈我是猫〉知识书写比较》(载《当代文坛》2023年第2期)。

菲利普·迪克(Philip Kindred Dick,1928—1982)是20世纪六七十年代“新浪潮”科幻小说的代表人物,被理论家弗雷德里克·詹姆逊誉为“科幻小说领域的莎士比亚”。与许多天才作家一样,迪克直至死后才声名鹊起,生前唯一被主流文学界认可和接受的作品系出版于1962年的《高堡奇人》(The Man in the High Castle)。

菲利普·迪克《高堡奇人》,图片源自Yandex

不同于一般科幻对高技术未来社会的想象,迪克在《高堡奇人》这部风格怪异的科幻作品中构造出一个与现实截然不同的“过去”,并试图描绘这一被篡改之“过去”的“当下”(即作品出版的20世纪六十年代)后果:美国输掉二战,被肢解为三部分:东部三分之二领土属“大纳粹帝国”,西海岸加利福尼亚一带归于“大日本帝国太平洋合众国”,落基山脉各州则成为德日间的中立缓冲区,称“落基山脉国”。小说有四个主要人物:旅居旧金山的日本商会会长田上信辅;长期受雇于温德姆- 马特森公司、专职古董造假的犹太人弗兰克·弗林克;在旧金山经营一家古董店,为迷恋美国战前文物的日本顾客提供服务的罗伯特·齐尔丹;在落基山脉国科罗拉多州卡农市担任柔道教练的弗林克前妻朱莉安娜。他们均按照日常生活的逻辑自行其是,只是偶尔且偶然地与他人发生关联(尽管这种关联有时很重要):田上客观上拯救了弗林克免遭纳粹毒手,但二人却并不相识;弗林克与齐尔丹有过一面之缘,且有经济上的交集(齐尔丹是弗林克的产品代销商),但他们也难称熟悉;朱莉安娜除弗林克前妻这一身份外并未参与旧金山发生的一切。因此,这是一部以彼此间陌生的人物为素材建构的小说,缺乏能够聚集人物、收束故事线的核心情节,显得颇为汗漫和散乱。

相比人物与情节,《高堡奇人》真正的结构性内核是文本中的一个形上学要素——《易经》。小说内各路人马进行重大决策时,往往会根据卜筮结果行动,如弗林克预估珠宝生意前景,田上卜测与贝恩斯会面之结果及他的真实身份,朱莉安娜问询是否需要亲见小说家霍桑·阿本德森等。这些问卦分布于各个紧要关节处,构成进故事的原动力,而那位虽占有书名却似乎游离于主要情节外的“高堡奇人”更是将《易经》奉若神明。因此,迪克对人物物理性关联的淡化反而更加凸显出《易经》对文本的组织和整合作用以及不同人物间的精神联系。可以说,《易经》才是进入这部小说的法门。

英美学界已有诸多研究注意到《易经》在《高堡奇人》中的重要性,但这些研究大多受限于语言及文化背景,较少关注《易经》在特定西方话语体系中的内涵流变,从而忽视了这一经典文本的“本土化”(localization)过程对小说的意义。德国语文学家格奥尔格·安东·弗里德里希·阿斯特(Georg Anton Friedrich Ast)认为:“一切理解和认识的基本原则就是在个别中发现整体精神,和通过整体领悟个别;前者是分析的认识方法,后者是综合的认识方法。”此即著名的“解释学循环”。但阿斯特同时指出,“在解释一部作品或一特殊部分时,整体观念并不是通过组合所有它的个别部分而被产生出来的”,“个别预先假设整体观念、精神,而这观念、精神通过遍及个别整个系统而塑形自身于活跃的生命,最后又再返回到自身”。本文将检视荣格针对《易经》整体所做的诠释,以及卫礼贤《易经》译本个别字句的翻译疏漏,探究二者与《高堡奇人》的互文关联。进而指出,小说中《易经》所呈现的复杂隐喻义已异于原始《易经》,并在相当程度上偏离了道家哲学。

《高堡奇人》通常被读者视为科幻中的另类,而文本本身也对“科幻”概念提出一个自反性质疑。小说第七章,齐尔丹在客户保罗·梶浦夫妇家做客,保罗向他介绍《蝗虫成灾》,并称其为“科幻小说”,他的妻子贝蒂反驳道:“里面没有科学。也没有设定在未来。科幻小说处理的都是未来,尤其是比现在科学发达的未来。这本书两个条件都不符合。”贝蒂的这种描述同时适用于《高堡奇人》本身和他们所讨论的《蝗虫成灾》,后者是《高堡奇人》内部虚构的一部书中书,在德国统治区遭到严厉封禁(当局甚至指派纳粹特工乔·辛纳德拉行刺其作者),但在大日本帝国太平洋合众国和落基山脉国则可自由出版发行。《高堡奇人》中几乎所有主要人物都在阅读该书,而该书之所以如此受欢迎,在于它构造了一个不同于高堡现实的全新宇宙。如同《高堡奇人》翻转了读者所在世界的历史,《蝗虫成灾》再度翻转了高堡世界的历史,使轴心国败于同盟国。因此,《蝗虫成灾》相对于小说人物的关系,正如《高堡奇人》相对于现实读者的关系。

《蝗虫成灾》与《高堡奇人》这类反历史事实的小说拥有一个专属称谓——“或然历史”(Alternate History)小说。虽然缺少诸如星际旅行、时空穿梭等桥段,但或然历史小说仍可划入严格意义上的科幻范畴,因为其所讨论的依旧是“假如……”(What If)这一经典科幻命题。或然历史小说描述特定时代背景下,某一具体事件发生或不发生将产生怎样的后果,探究历史进程中某些变量的改变将如何影响历史整体路向。这类小说的叙事往往会设置一个与真实历史不同的事件作为“分岔点”(Jonbar hinge),在这个关键节点后,世界进入另一条平行线。《高堡奇人》虽无意讲述轴心国赢得胜利的全过程,但透过文本的蛛丝马迹和人物的旁敲侧击,读者大致可以推断,这个异次元的历史分岔于富兰克林·罗斯福遇刺。现实世界的罗斯福于1933年在迈阿密遭枪击,据传开枪时有一女子用包撞了刺客的胳膊,令罗斯福躲过一劫,子弹击中当时正与他握手的芝加哥市长瑟马克。高堡世界的罗斯福则没有如此幸运,于1934年遭赞加拉枪杀身亡。由于缺少“罗斯福新政”刺激,美国经济难以走出大萧条,外交上也保持孤立,最终轴心国获得胜利。这种叙事的逻辑内核是历史的偶然性。如果说盟国赢得战争主要依靠美国支援与介入,那么罗斯福及其新政似乎就是这一结果的必要前提,而罗斯福的身家性命取决于射出子弹偏离的毫米数,子弹弹道又由当天风速、湿度、枪支状况、枪手心态以及是否受人干扰等因素共同决定,任何一个点上最细微的变化都可能颠覆整条因果链。此外,迪克想象力的超人之处在于,他认为即便罗斯福未曾遇害,历史也不一定要亦步亦趋地追随现实中的固定模式。《蝗虫成灾》就构造出这样一个世界。罗斯福幸存但遵循任期惯例,未参加1940年大选,他的经济智囊特格维尔当选并积极推动美国参加二战。1941年日本偷袭珍珠港未果进而引发连锁反应输掉战争,战后英美两国瓜分苏联,成为全球霸主。可见,蝗虫宇宙并非对读者宇宙的简单复刻,书中无论战争过程抑或战后国际秩序均与真实历史存在较大差异。迪克试图运用此正反叙事说明,线性时间轴上某一事件并不必然导致其后发生的事件,历史从根本上看是无数偶然的连缀与集合。这一观点在小说人物弗林克那里有更为清晰和感性的表达:“偶然、意外。我们的生命,我们的世界,都取决于此。”(Castle:44)

罗斯福遇刺前演讲场景,图片源自Yandex

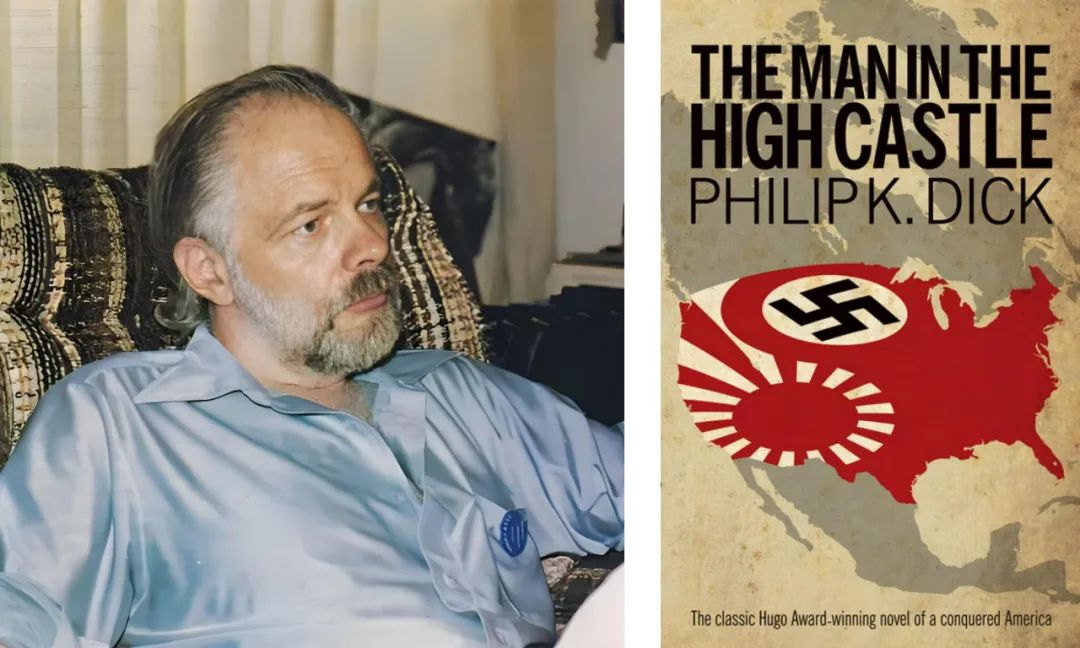

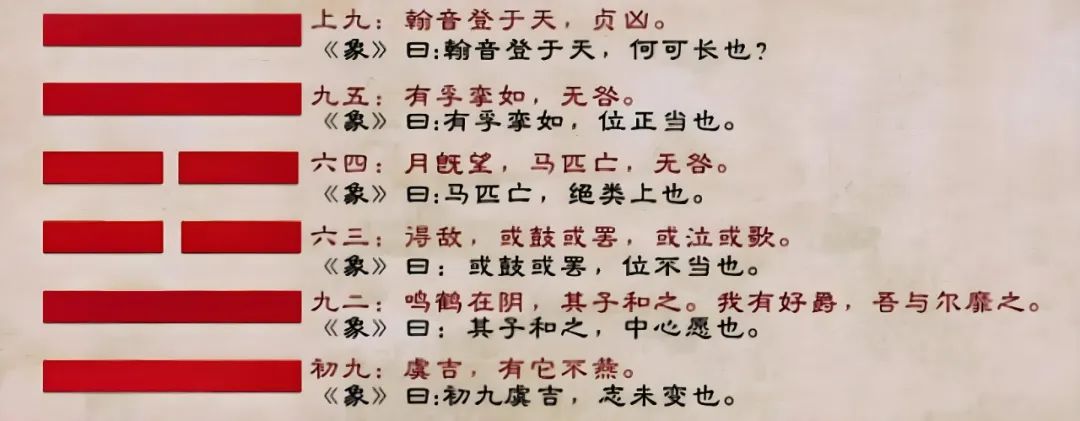

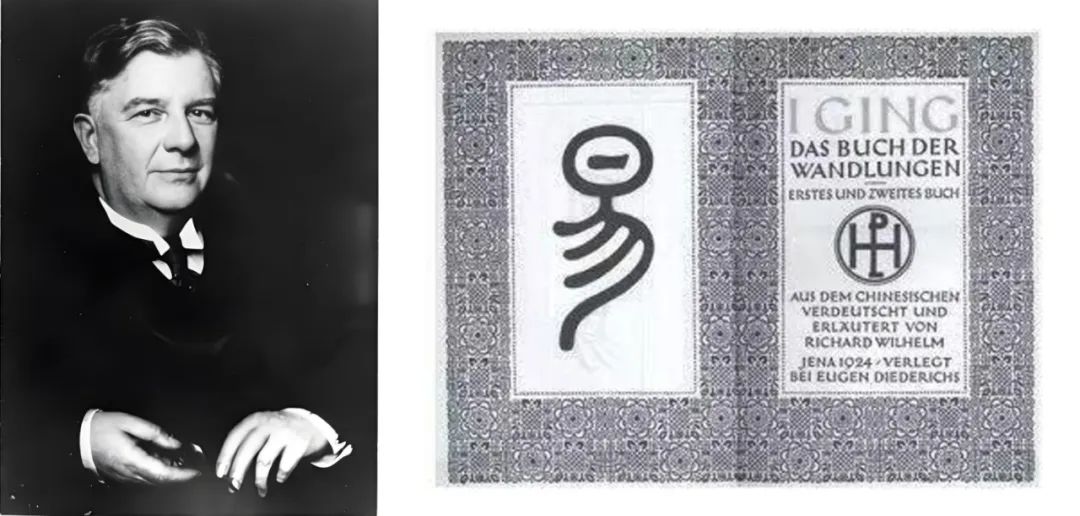

这种偶然性观念很可能与《易经》存在紧密联系。至少在《易经》的海外传播史上,的确有人从类似角度理解这部“天书”,此人就是分析心理学派的创始人卡尔·荣格(C.G. Jung)。心理学家和精神科医生的职业背景使荣格特别关注世界运转过程中非理性的作用。他认为牛顿力学确立的“因果律”长期以来主导西方思想,但因果律仅可被视为一种统计学真理,是实验室严格限定变量条件下获得的认识论幻象,“如果我们把事物交给自然,就会看到一幅非常不同的景象:每个过程都部分或全部地受偶然干扰,这些事例如此之多,以至于在自然环境下,事件的进程完全遵照特定法则反倒几乎是例外了。”1924年,德国传教士卫礼贤(Richard Wilhelm)在清末进士劳乃宣的帮助下将《易经》译为德语。该译本风行欧洲,成为荣格、作家赫尔曼·黑塞等人借以管窥中国文化的样本。卫译《易经》为荣格打开了新世界的大门。他认为,以蓍草或铜币随机组合而成的图形来观照世界的行为昭示着一种不同于西方科学理性的思维模式:“在我看来,《易经》体现了中国人的思维模式,即似乎只关注事件的偶然性。我们所谓的巧合似乎是这种特殊思维方式的主要关注点,而我们崇尚的因果关系几乎被无视了……《易经》似乎不赞成我们这种以因果关系看待现实的方式,在古代中国人眼中,实际观察到的瞬间大多呈现为某种偶然性的凸显(a chance hit),而非可以在因果链上被明确定义的结果。”1950年,美国荣格派心理学家卡莉·贝恩斯(Cary F. Baynes)将卫译德文本《易经》转译为英文,荣格亲自为之作序,足见其重视程度。由于不懂中文,荣格对《易经》的评述较少纠缠于细枝末节的字句训诂,这反而赋予他一种自由发挥其阐释主体性的独特优势。我国学者陆扬分析荣格所作序言时即指出:“[鼎卦]九二爻辞中,作为贝恩斯女士英译本底本的卫礼贤德译本以‘疾’作‘忌’解,恐怕很少有人会苟同。故荣格从中引出的《易经》的丰富内涵岿然不动的释义,实已超出了微言大义的想象力。”然而这丝毫不妨碍荣格“顺利地”得出结论。同理,偶然性恐怕在很大程度上也是荣格个人误读的产物。《易·系辞上》有云:“成象之谓乾,效法之谓坤。极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。”晋韩康伯注:“神也者,变化之极,妙万物而为言,不可以形诘者,故曰阴阳不测。”表面看来,“阴阳不测”可与偶然性对应,但如唐代孔颖达《周易正义》所言:“天下万物皆由阴阳或生或成,本其所由之理,不可测量之谓神也。”这句话强调的是自然变化之规律的复杂和难以把捉,与偶然性似乎存在一定差异。因此,与其说《易经》含有某种系统的非因果律哲学,不如说它只是具备一些原始的不可知论要素,能够帮助荣格对抗现代的实验科学观。荣格在纪念卫礼贤的文章中也强调过这一点:“几年前,当时的英国人类学学会会长问我,为什么像中国人这样聪慧的民族却没有创造出科学。我回答说,这肯定是错觉,因为中国人确实有一门科学,其标准教科书是《易经》,但这门科学的原理,就像中国的许多其他东西一样,与我们的科学原理完全不同。”纵观荣格中后期的学术发展路径,为论证一种反形式逻辑的世界观,他几乎征用了东西方所有的神秘学思想:前苏格拉底哲学、诺斯替主义、瑜伽、曼陀罗、易学与老庄、藏传佛教、禅宗、炼金术、炼丹法、占星学等等。其中许多思想本质上风马牛不相及,但在荣格笔下却都呈现出奇异的相似性,很难说不是预设结论的诠释。我国学者喻宛婷就认为“荣格采取‘以中为用’的态度处理所获取的中国材料。他并非以研究中国文化为目的,而是在心理学脉络中,用中国材料解答集体无意识的相关问题”。

贝恩斯的英译本《易经》,图片源自Yandex

那么,荣格的《易经》解释学是否对《高堡奇人》产生了切实影响呢?以目前的证据看来,答案是肯定的。首先,迪克极为了解和推崇荣格。据其妻子安妮回忆,至迟在20世纪60年代初迪克便已对荣格理论十分信服。其次,在1969年回复一个有关科幻小说创意来源的问题时,荣格是迪克唯一提及姓名的人物。而迪克成熟期的小说也大都或隐或显地残留着荣格理论的痕迹,虽然在不同小说中,荣格的参与方式不尽相同。最后也是最有力的证据则是迪克1976年接受《科幻小说评论》杂志采访时的自述:

而迪克之所以通过序言立刻对《易经》发生兴趣,很可能是因为荣格借《易经》提出的偶然性观念与他的科幻诗学不谋而合。迪克认为,科幻最重要的品质是一种“灵活性”,即编织新世界、给出新现实、创造可能性的能力:

科幻作家能够消除客体(我们的实际环境、我们的日常琐事)所具有的一般性和绝对性。他给我们松绑,将我们放在第三空间中……他只是说“嘿,你知道我突然想到,如果偶然发生这样或那样的事,那么……”,而正是这个“那么”是虚构的,因为这个特定事件(华盛顿特区被神秘的海啸冲走,或任何你想要的前提),这个事件没有发生,或许也不会发生,我们也没有被要求去相信它已经发生或将会发生。只是,我们往往屈服于当下日常生活的专制统治,变得被动,并相信这种现实是不可改变的。

可见,“灵活性”旨在打破对现实世界的僵化认知和思维定式,而“偶然性”恰好提供了一个质疑现实世界运转规律的新型认识论,二者一拍即合。

同时,若要将偶然性应用于叙事,历史无疑是极为适合的操练场域。如此一来,作为“偶然”思维的代表,《易经》和卜卦便深度参与进《高堡奇人》的“或然历史”,成为小说重新构建史实的工具和抽象历史观的象征。据迪克自己的说法,《易经》帮他完成了整部小说:“我没有笔记,脑子里什么也没有,除了多年来我一直想写的一个点,即德国和日本实际上已经打败了美国……我对这本书将如何发展不存在任何先入为主的观念,我用《易经》来构思情节。”与此相应,《蝗虫成灾》作者霍桑·阿本德森(即“高堡奇人”本人)也承认,他对高堡世界历史事件的重新编排尽数来自《易经》随机产生的卦象:“霍桑一个个地做出选择,成千上万个选择,通过那些爻线,历史分期、主题、人物、情节,花了好几年。”(Castle:225)。而《蝗虫成灾》这部完全由卦象结构而成的小说,之所以在德占区遭封杀,正源于其所表露的偶然史观与法西斯意识形态间的严重冲突。按常理,高堡世界的轴心国赢得二战并瓜分世界既已成事实,那么颠覆该历史的《蝗虫成灾》客观上对德日双方的政治合法性均提出质疑,但与信奉《易经》及其他“古老东方智慧”的日本不同,德国人普遍持一种科学化、单线程的因果论史观,这就使他们无法容忍历史的其他可能。朱莉安娜通过表面身份为退伍军人的纳粹特工乔接触到《蝗虫成灾》并为之着迷。但在二人前往丹佛的途中,乔却对该小说大加挞伐,理由是“我们的企业制国家要求我们理解历史演变的社会动力”(Castle:141),而《蝗虫成灾》的历史叙述纯属胡说八道,丝毫无法揭示“战争的真正根源是新势力和旧势力的斗争”(Castle:142)。

偶然历史对文本的深层影响还集中体现于另一关键情节:古物造假。《高堡奇人》的叙事结构相当复杂,涉及多个视点人物与数条独立故事线,而古物造假既是使田上、弗林克、齐尔丹三条主要情节线产生微妙联系的内在线索,也引发了后续人物对历史真伪问题的评论与思考。可以说,当弗林克假扮日本军士试图以出售假货威慑齐尔丹时,《高堡奇人》的故事才正式开始。人造物的真假被一些研究者认为是迪克小说的经典主题,但《高堡奇人》的古物造假关涉到文本更为深刻的文化学认知。收藏古物这种别具一格的时尚与阅读《易经》一样,在小说中仅流行于日本统治区。齐尔丹进入该行业便是因“许多富裕、有教养的日本人对美国大众文化中具有历史意义的东西很感兴趣”。(Castle:21-22)甚至有人“把所有空闲时间都用来收集20世纪初报纸上刊登的美国专利药品广告”。(Castle:23)上层知识分子浓重的历史意识和古物崇拜与英国汉学家柯律格考察中国古代物质文化时的发现如出一辙:“在这个物的世界里,过去之物,被确信属于过去之物,以及单纯因其物理形式被认定为可唤醒过去之物,均占有特殊地位。”柯律格指出,这是由于在中国,“古代”和“现在”间缺乏有意义的分离,而往昔之物能够以具象形式赋予士大夫以延续感。换言之,古物担负着传承历史,接续集体记忆的功能。英国哲学家休谟认为,记忆是人格同一性的来源,“如果没有记忆,那么我们永远都不会有任何关于起因的概念,因而也不会有构成自我或人格的因果链的概念。但是一旦当我们从记忆中获得了这种起因的概念,我们便能够把相同的原因链进行延展,因此也就能把人格的同一性扩展到我们的记忆以外,理解那些我们已完全遗忘,只是凭借一般性假设而认为存在过的时间、环境与行为”。显然,古物造假通过抽空和伪造物品所含“过去之记忆”,击碎了自我人格的同一性想象,“可能会出现我们的出生证明是否为真这样的问题,或者我们对爸爸的印象是否可靠” (Castle:125)。但即便没有古物造假,人格同一性依旧无法得到体认,因为这一体认根植于因果关系之上,而偶然性已从源头处抹去了历史连续统一的幻觉。府马少佐是最早引领齐尔丹步入收藏行业的启蒙老师,其友人当时正在费尽心力收集“战争的恐怖”卡片,齐尔丹告知少佐,他年幼时这种卡片常被用作某种游戏,但显然,空有收藏热情却毫无这一历史经验的日本人“并不知道实际如何使用这些卡片”。(Castle:22)在此,古物或历史本身的真假似乎已无甚紧要,毕竟无论如何它们都无法产生意义。类似的意义感丧失最终导致小说人物普遍的选择困难。既然意义无法从历史纵深处中寻求,那就只能求助于当下的横截面,《易经》所体现的“共时性”便于此时凸显。

《高堡奇人》总计有十二次明确提及的问卜,分布于情节发展各关节点。第一章便有弗林克的两次问卜——“我要如何接近温德姆- 马特森并与之和解”(Castle:9)以及“我能否再见到朱莉安娜”(Castle:10)。这两个问题的答案(“谦”卦与“姤”卦)不仅预示着弗林克情节线的后续进展,还将引出新的小说人物,叙事功能明显。而在此连续问卦的短暂间隙,迪克借弗林克之口诉说了这一神秘仪式的伟大意义。很大程度上,这也是小说人物认定“问卦”行为之有效性的逻辑前提:

卦象有了,由蓍草的被动偶然性得来。随机却植根于他所生活的当下这一时刻。这一刻,他和宇宙中的其他生命及粒子绑定在一起。所得卦象通过爻线展示出此刻的情境。他、朱莉安娜、歌赋街上那家工厂、施行统治的商会、外星探索、非洲数十亿已死无全尸的化学堆料、他周围成千上万居住在旧金山棚户区里的底层大众的渴望、柏林的那些疯物,连同他们的平和外表与骇人计划——所有这一切,都在此刻相连,而他在摆弄着蓍草,从公元前13世纪的古书中寻求恰切的智慧。(Castle:10-11)

这种超越历史、连结当下的体验无疑颇得中国“天人合一”思想之神韵,尤其与“天下之动,贞夫一者”(《易·系辞下》)或“天地与我并生,而万物与我为一”(《庄子·齐物论》)等道家哲学表述看上去极为近似。但以此“一体式思维”论证“问卜”之有效,其内在理路为何?该问题的答案或许来自荣格的共时性理论。

《庄子·齐物论》,图片源自Yandex

共时性与偶然性是荣格心理学体系内一体两面的概念。荣格发现,日常生活中诸多心理事件的发生往往伴随相应的物理事件。例如,当一位女子正在讲述梦中某人送给她一块金甲虫形首饰时,一只金龟子飞进房间,其外形及黄绿的颜色均可完美对应女子的描述。以自然科学眼光来看,这两个事件间不可能存在因果关系,应归为纯粹的偶然或巧合。但当连续累积的巧合事件越来越多,呈现方式越来越复杂,并且细节一致性越来越强时,认定它们为纯粹的偶然也就越不具说服力。荣格据此认为,偶然或巧合所显示的事件关联远远超出自然科学因果律的解释范畴:“我们用因果律来解释两个连续事件间的关联,共时性则指明心理和物理事件在时间和意义上的平行,科学知识迄今还无法为这种平行归纳出一个共通原则。”由于无法用科学进行解释,找寻某种测量与统计、归纳和演绎之外的哲学话语就成为必须。《易经》此时步入荣格视野,他发现“在公元前12世纪,周文王和周公两位中国圣人基于其对自然整体性的设想,试图用意义的等同来解释心理状态与物理过程的同时发生。换言之,他们假定同样的活的现实既通过心理状态,也通过物理过程表现出来。”与这一理论预设相匹配的是作为《易经》实操方法的问卜,它无需阉割自然整体,能够同时囊括物理与心理两方面。蓍草或铜币组成的卦象看似随机,但在卜者抛出它们的瞬间,这些本不显露意义的物质便已积极参与了当下宇宙的整体变动。荣格提出:

无论谁发明了《易经》,他都坚信某一特定瞬间出现的卦象,与该瞬间在性质和时序上是完全契合的,对他来说,卦象阐明这一瞬间——甚至比钟表上的指针和台历上的日期更有代表性——因为卦象指出了成卦瞬间的本质情境。该假设牵涉到一个奇特的原理,我称为共时性……共时性认为,时空中各种巧合事件不是纯粹的偶然,而是客观事件之间以及它们与观察者的心理状态之间存在的诡异的相互依存关系。

也就是说,蓍草或铜币下落成形的方式,与问卦人的心灵以及物理世界基本状况,在卜卦的一刻“共时”地处于一个匀质统一体中,达成“时间和意义上的平行”。因此,卦象就不仅能够显示问卦者的心理状态,更是指代整个“情境”的寓言性符码。

卡尔·荣格,图片源自Yandex

荣格以共时性解读《易经》的方法论,迪克不仅熟悉,而且非常认同:“精神分裂症患者被无尽的现在所吞没。这可不太妙。此时,《易经》进场了,因为它在共时性的基础上运作——并且是一种可以处理共时性的装置。也许你更倾向‘巧合’一词,而不是泡利[Pauli,荣格同事]的词。但不论怎样,这两个术语都指向非因果的联系。”《高堡奇人》中对卜卦所象征的宇宙共时性也有极为精彩的展现,小说中的十二次卜筮仅有九个卦象,这意味着不同人物占卜时会反复占得相同结果。以“困”卦为例,它先后在田上、弗林克、齐尔丹三人的问卦中出现。小说第六章,德意志帝国总理鲍曼去世后,田上被大使馆召集参加紧急会议。“会议的目的是向大家通报我们对德国政坛各派系的评估”(Castle:80),而会上所言德国高层权贵之贪婪、嗜血、癫狂以及生活的混乱不堪挑战了田上一贯的理性认知,“田上想,我觉得我快发疯了”(Castle:82)。回到商会后,他拿出《易经》占卜,“卦象为第四十七。困——竭”(Castle:88)。相比田上,弗林克的困扰则现实一些,他试图预知前雇主温德姆是否会为他那小小的“敲诈”(揭破齐尔丹售卖假货)支付两千美元,这将成为他与合伙人埃德·麦卡锡启动新事业的资金,此时他问卦的卦象亦显示为“困”,并出现九五动爻,“他的鼻子和脚被割掉/为那系紫色膝带之人所困/欢乐悄然来临/它促使人们献上祭品”(Castle:88)。而在齐尔丹处,这个卦象就显得较为隐蔽。第七章,齐尔丹拜访保罗和贝蒂时,梶浦夫妇二人均对其赠予的鲸牙雕件表示欣赏。于是,齐尔丹“内心中感到片刻的宁静,这件礼物,这个——按《易经》的说法——祭品,已经完成了它的任务”(Castle:92)。贝恩斯英译本《易经》中,“祭品”(libation)一词仅现于困卦九五爻辞,这说明齐尔丹在之前某个时点执行过占卜,并且求得了与弗林克相同的卦象。读者亦可从他第一章初见梶浦夫妇时的心理大致推测出其问题:“他会做正确的事吗?会知道每时每刻的恰当言行吗?或者,他会像个动物一样,因失礼而丢人现眼?”(Castle:4)以上三处困卦先后出现于叙事进程中,但从世界时间的角度看,三次占卜皆发生于弗林克正式从事珠宝制造之前,大概率即同一时间。三人卜卦时所问问题不同,所处境况迥异,所历事件间也不存在任何因果联系,《易经》却都耐人寻味地给出相同卦象。而作为通常意义上的凶卦,“困”不仅精准点明三人当下均为某事所困的精神状态,还预示着后续事件共同的消极进展——对日强硬派戈培尔当选总理(田上)、珠宝首饰推销贩卖毫无市场(弗林克)、与梶浦夫妇的聚会不欢而散(齐尔丹)。显然,围绕困卦的一系列情节设计是《高堡奇人》世界共时性的绝妙体现。

同时,这一情节还显露出共时性与道家思想的某些基本差异。道家之强调整体,重心在“自然”,故欲达至整体必须摈除一切个人意识,即所谓“独与天地精神往来,而不敖倪于万物”(《庄子·天下》)。至于与天地宇宙融合之时,个体与其余个体关系如何,道家并不关注,这也与道家忽视人际交往及拒斥伦理学探讨的理念相一致。但在《高堡奇人》中,共时性的达成更像某种“宇宙心灵”于诸多个体内的同步显现,个体与个体之间由此产生意识与情感的同频共振。换言之,共时性非但不排斥情感意志与主体间关系,反而将其接纳为自身“情境”赖以成立的基石。此种乖离根源自荣格心理学与中国古典间的抵牾。荣格虽承认“《易经》将细节置于宇宙背景之中,是我们已知最古老的把握整体情境的方法”,然而无论他所理解之“整体情境”与中国传统思维多么合拍,他的最终意图仍在于从中国材料中寻找话语资源,以论证“有意义的巧合不同于无意义的偶然集合,它似乎依赖于一种原型基础”。因此,道家哲学在荣格笔下永远不会超出分析心理学维度,他对《易经》的解释也注定会落脚于人类心灵总体。原型、集体无意识等词语看似高深莫测,但究其本质均是人类普遍拥有的底层心理沉淀物,这些共享的集体经验引发个体间的精神连通与互融,并使得“共情”成为人类特有的技能,而对共情能力的进一步强调,很容易便会导向某种有关人性的道德认知。

实际上,“共情”的确是统摄迪克诸多科幻作品的伦理学原则,其最著名的载体是他在自己的一些小说中虚构的宗教——“默瑟主义”(Mercerism),这一赛博神学运动首次出现于迪克1964年的短篇小说《小黑匣》(The Little Black Box),甫一登场便在书中架空的美国社会大行其道。据迪克描述,实践默瑟主义需要两台电子设备:被称作“共情箱”(empathy box)的小黑匣以及相应的显示器。默瑟主义信徒握住小黑匣的两个把手,同时观看显示器,短暂间隔后,其感官便会被传送至如先知般的威尔伯·默瑟处。“一旦用双手握住这两个看似普通的金属把手,就会猛然发觉自己不再是自己,而是彻底成了另一个人,到了另一个地方,在漫长的倾斜坡面之上,沉闷乏味地缓缓登攀,走向确定的灭亡。”在这里,信徒们进入默瑟的头脑,与默瑟本人以及当时使用共情箱的其他人分享这种痛苦。可见,威尔伯·默瑟的世界也是一个共时性世界,而提供共通情感体验的默瑟主义与小黑匣,则承担了与《易经》(卜筮)部分相同的叙事功能,可视为其在虚拟现实语境下的技术性变体。如果说《小黑匣》中默瑟主义的伦理内涵还不甚明晰,那么到1968年《仿生人会梦见电子羊吗?》(Do Androids Dream of Electric Sheep? )出版时,它俨然已进化成一种绝对的道德律令。赏金猎人德卡德以追捕伪装成人类的逃亡仿生人为生,而区别人类和仿生人的沃伊特-坎普夫测试,其原理便是测量大脑活动和眼球运动对情绪触发的反应,问题主要涉及对动物及他人的伤害。据说,仿生人不会产生共情,所以他们的反应与人类截然不同。在此,共情与否是人与非人的根本界限,而能够连结全体人类心灵的默瑟主义也就势必成为“人性”的代表。

《仿生人会梦见电子羊吗》,图片源自Yandex

由此反观《高堡奇人》,可以发现《易经》及其象征的人类共情也带有很强的伦理道德意味。小说第四章,弗林克为自己首饰生意的前景占得“泰”卦(大吉),但同时也出现一条暗示所有人命运的凶险爻辞。弗林克并未忽视这一预兆,他努力理解自己在其中的位置和作用:“第三次世界大战!有他妈的二十亿人被杀,氢弹像雹子似的往下掉……发生了什么?战争是因我的行为而起吗……每一个粒子都和其他粒子联系在一起。你没法放个屁却不改变整个宇宙的平衡。” (Castle:43)虽然弗林克最终否认自己会成为导致文明覆灭的罪魁祸首,但从他略显夸张的意识流来看,《易经》早已使他习惯于将自身命运融入人类总体加以思索。事实上,小说中凡是信奉和使用《易经》的人物,均与弗林克类似,对他人抱有强烈责任感,并总能在关键时刻做出正义选择。如朱莉安娜得知男友乔有意刺杀阿本德森后,义无反顾地大义灭亲,并遵循卦象指引,不顾生命危险亲自去向阿本德森示警。而这种和他人休戚与共的信念恰与贝恩斯对德国(不使用《易经》的国度)的反思形成鲜明对比,“他们的想法无限宏观,不是这里的一个人,那里的一个孩子,而是一种抽象……对他们来说,抽象的东西才真实,具体实在之物隐蔽难见。”(Castle:34-35)正是因为受此类抽象观念支配,无法感受到具体的“人”,小说中的德国才在消灭犹太人后继续实施针对非洲黑人的种族灭绝,并意图发动偷袭日本本土的核战争。科幻文学研究者达科·苏文认为:“迪克小说的重大政治错误是假设胜利的日本法西斯将远好于德国法西斯。”不过,完全以现实世界政治眼光衡量文本内的两个政权或许未必适当,因为它们自有专属的叙事功能——构成人性之善与非人之恶的二元对立。

小说中的日本与德国存在悬殊的国力差距,而当柏林制定宏伟的太空殖民计划时,日本治下的旧金山甚至还在使用老旧的人力三轮车,远在本土的东京也始终被核打击的阴霾笼罩,这似乎暗示东方的古老道德哲学最终将被现代化进程吞噬。在此,小说中相对的善是弱小且困顿的。正如弗林克被捕时所感叹:“阴占据了我们,光明给我们秀了秀它的屁股,跑走了。”(Castle:170)《易经》虽代表着善,但它无法惩恶扬善。在善恶势力的极端不对等下,阴阳原本承诺的平衡与和谐无法兑现,二者间已不具备可供“转化”的基点。物极而不反,这造成了小说人物更深层的道德困境,也呼唤一种更具超越性的解决方案。

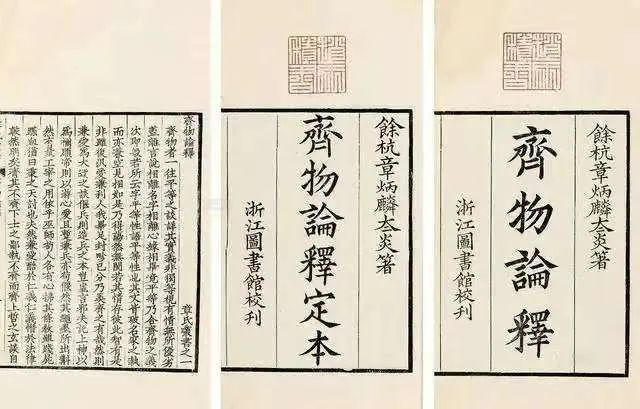

《高堡奇人》最富超越性与哲学思辨性的,当属有关“内在真实”(Inner Truth)之表述。“Inner Truth”并非理论术语,而是《易经》第六十一卦“中孚”的英译名。小说结尾处,朱莉安娜寻至阿本德森住处,得知《蝗虫成灾》全书均由《易经》之卦象指导完成。之后,她以卜筮的方式提问:“你为何要写《蝗虫成灾》,我们应该从中学到什么?”(Castle:226)这时铜币组成卦象“中孚,内在真实”。加拿大学者洛伦佐·迪托马索认为:“内在真实是整部小说提出的哲学问题的答案,是每个主要角色在救赎之路上获得的知识,也是可理解世界的标志。”不过,这个短语本身恐怕并不像看上去的那样“真实”,它对“孚”的认识与古典注疏差异巨大。“中孚”卦辞曰:“中孚/豚鱼吉/利涉大川/利贞。”孔颖达疏云:“中孚,卦名也,信发于中谓之中孚。鱼者,虫之幽隐。豚者,兽之微贱。人主内有诚信,则虽微隐之物信皆及矣。”再以第五“需”卦为例,其卦辞为“有孚/光亨/贞吉/利涉大川”,程颐谓“五居君位,为需之主。有刚健中正之德,而诚信充实于中,中实有孚也”。可见,“孚”在中国训诂传统中通常释为“诚信”一类。当然,此处重点并非谁对《易经》的理解更准确,而是这一龃龉背后暗藏的问题:《易经》在文本中经历了怎样的意义组合与重构,从而成为一种关乎个人内在认知的真理性话语,而这又与小说人物的精神超越之路有何关联。

觉醒起于日常生活偏离正轨,这是迪克小说诸多情节的原始发生逻辑。《高堡奇人》涉及的认知转换与爬升则源自书中首个经历生活剧变的人物——弗兰克·弗林克。作为一名金属手工艺者,弗林克受雇于温德姆 - 马特森公司,该公司表面上生产铁质楼梯、壁炉等建筑工业用料,实则暗中仿制美国战前文物并将其投入艺术品交易市场。小说开篇,弗林克登场时即被公司开除。飞来横祸迫使他考虑今后的饭碗问题,也让他开始反省此前从事的赝品制造业。弗林克认为,也许某一天,日本人会怀疑古物的真假,“这之后便是泡沫破裂,市场崩溃,即便真品也无法幸免。按格雷欣法则:赝品会损害真品的价值。这就是无法调查真假的动因。”(Castle:40)然而,古物造假不单单是个市场经济行为,其背后还牵涉一套指认“真假”的运作体系,弗林克的老板温德姆就认为,真品与赝品之间毫无区别,“你无法辨别哪个是哪个,没有什么‘神秘原生质的在场’或环绕着的‘灵韵’”(Castle:54)。唯一能够证明真假的仅仅是权威机构出示的一纸鉴定报告,而这种垄断性话语权力支撑乃至纵容着该产业,“因此,这些把戏全是假的,是大规模的欺骗”。(Castle:54)尽管弗林克本人未必能完全参透行业的运作生态,但通过反思他含糊地得到一种认知世界的新视角。表现在行动上,则是他彻底放弃从事古董伪造,决定转行制造原创手工艺品。

弗林克的行为将认知转换的链条传递了下去。为逼迫温德姆出资,弗林克冒充海军提督春泽的侍从,当面指出齐尔丹售卖的内战时期古董枪械实为仿制。而在验证所售货物的确为假后,齐尔丹的世界观也产生动摇:“柯尔特点44事件极大地震撼了他,他查看存货时不再带有以往那种崇敬。”(Castle:125)齐尔丹发现,依赖外部标准确定其有效性的事物也可以被同样的标准反驳或否定,而欲解决这一问题,必须求助于某些无关历史或真假的商品。这致使他接受合伙人麦卡锡的提议,同意代销埃德弗林克公司的手工珠宝。此时,一直为造假所困的二人在新的认知层次上达成某种一致与平衡,而其物理象征则是由弗林克亲手打造且由齐尔丹亲自售卖的金属首饰。

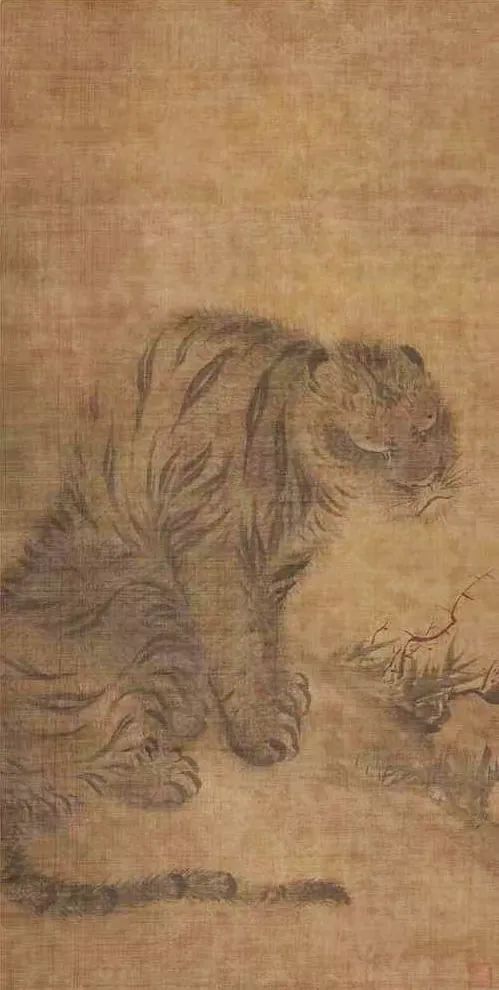

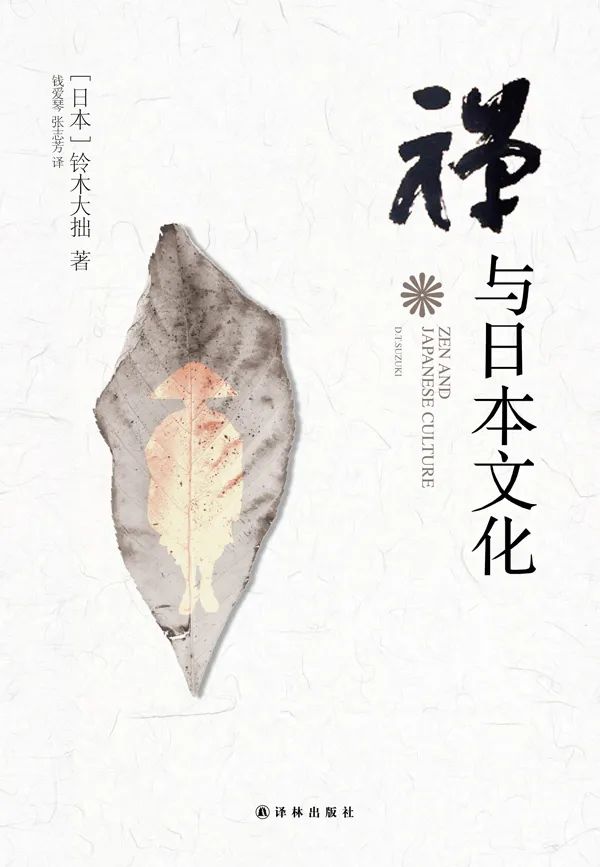

最终,金属首饰这种物质形式显现出引导新认知走向精神超越的潜能。当齐尔丹将毫无历史价值的当代美国工艺品推销给老顾客保罗·梶浦时,这位眼光独到的日本人立刻便发觉其中蕴含的革命性意义:“‘这东西没有侘(wabi)’,保罗说,‘也永远不会有。但是——’他用指甲碰了碰这枚胸针,‘罗伯特,这东西有 wu。’”(Castle:153)以上评论触及《高堡奇人》的理念核心,形而上学色彩浓重,但具体内涵却存在争议。美国学者帕特里夏·瓦里克认为,“wu”对应汉字“无”,并引用英国科学史家李约瑟(Joseph Needham)观点,将之定义为“让事物按照其内在原则自行发展”,进而指出“无”作为绝对的审美价值,是历史之外的普遍存在,拥有无法模仿的内在品质。这种看法基于文本中无处不在的《易经》,但与道家之“无”的观念存在轻微裂隙。道家哲学体系中,“无”并非美学概念,而是指代与“有”相对的世界本原,或曰“自然”。既代表自然,它本身便不能被人为制造出来,因而也就无法为工匠拥有,更无法通过其手艺“流入到物件中”(Castle:154)。实际上,将“wu”解作“悟”或日文“悟り”(Satori)可能较为合适。梶浦办公室内,元代画僧牧溪的《虎图》即暗示他本人与日本禅的关联,而齐尔丹自己也把该汉字认定为“智慧,或者理解,总之是个很好的词”(Castle:154)。同时,小说中的日本元素也相当活跃,人物时常会完整引用和歌与俳句。迪克在《高堡奇人》某些版本的“致谢”中提到,小说第十章章末贝恩斯所吟《千载集》中的和歌,即来自日本禅宗思想家铃木大拙的《禅与日本文化》,而“悟り”这一概念既是大拙禅学的核心,也是荣格借以阐明分析心理学的重要素材。除这些细部佐证和推测外,更重要的是,这一情节收尾时,齐尔丹的精神超越恰恰也经由日本禅悟的方式完成。在对弗林克的作品不吝赞美后,保罗话锋一转,建议齐尔丹用统一模具生产这些饰品,批量贩售至南美,齐尔丹在一番痛苦思虑后表示拒绝并要求保罗道歉。之所以如此,是因他预感到机械复制将不可避免地使“悟”流失,令工艺品变得廉价和无趣,而这“是对美国人辛勤劳动的残忍无视”(Castle:159)。铃木大拙认为:“禅以悟眼观看事物的本来面目,事物以其所是之态被观看,不多不少。”故齐尔丹其实是以“悟”的方式发现了本雅明意义上艺术之“所是”的本来面目(即“内在真实”),并决心捍卫它,这种体验使他超越商人的庸俗经济立场,获得精神上的解放。

牧溪《虎图》,图片源自Yandex

事实上,“悟”很可能本就潜藏于小说的底层设定中。《高堡奇人》中的人物,大多同时具有两重身份,以一表一里形式存在:弗林克是技工,也是隐姓埋名的犹太人;朱莉安娜的情人——卡车司机乔则是计划刺杀阿本德森的纳粹特工;田上信辅的公开职务为商会会长,实则暗中负责德日间情报交换;德国间谍韦格纳以瑞典塑料商贝恩斯的身份来到旧金山,意图告知日本高层德国的“蒲公英”计划。这种表里结构构成小说的基本叙事张力,而情节的每一次推进几乎都伴随某人“内在真实”的揭示。

《禅与日本文化》,图片源自Yandex

参“悟”还被铃木大拙描述为对未分割连续体(Continuum)的直观把握,而该连续体“属于另一种存在秩序,它自身构成一个世界,只有超越日常的感官和智性经验,亦即通过存在性的飞跃,才能触及它,此即是悟”,这于大拙而言或许只是某种隐喻性说法,但“另一种存在秩序”或“别一世界”的理念十分契合《高堡奇人》的多重宇宙设定。在旧金山故事线终点,田上以弗林克的银器为触媒感受到禅悟,“我觉得业(karma)的热风在驱使我”(Castle:203)。接着,他短暂地“物理”穿越至另一个世界,其母国日本在此输掉战争,而他也丧失了作为战胜国殖民者的特权。返回高堡世界后,田上接见德国领事赖斯,拒绝引渡弗林克,之后突发心脏病。临死前,田上回想到,这趟精神之旅恰好对应《易经》“内在真实”的开示。

那么,应如何理解这一“悟的世界”或曰“内在真实”?对于小说中的朱莉安娜来说,“内在真实”即意味着《蝗虫成灾》的世界是真实的,在那里,德国和日本输掉了二战。但如果采纳此观点,将同时意味着高堡世界和读者所处现实世界均为虚假,从而使小说陷入彻底的虚无主义。美国科幻文学研究者约翰·里德发现,“《易经》对‘中孚’卦象的评注[即卫礼贤所作的简短释义]并没有为朱莉安娜的释义提供直接支持”,因为朱莉安娜将“真实”解作形而上的事实判断,而“《易经》评注却提出了对‘真实’完全伦理学式的理解”。所谓“真实”或许译作“真理”更合适,它更像是指一个道德上更加完善、精神上更可向往的乌托邦世界,这也就是其仅能显现为“内在”并通过“悟”达致的原因,而同盟国赢得胜利的社会,显然是一个更符合人性期望,也更值得欲求的社会。由此可见,卫礼贤对“中孚”的翻译,不仅赋予《易经》一定的道德哲学意味,也使其在小说中与追求心灵超越的日本禅形成理念的有机统一。

中孚卦象注解,图片源自Yandex

然而,不论“中孚”还是“内在真实”,都无法改变现实状况,对人生提供具体有益的指导。更糟的是,《易经》还处处充斥着意义的暧昧不明。小说结尾,朱莉安娜就因对“内在真实”的不同看法而与阿本德森分道扬镳,使读者陷入莫名其妙的窘境:“她走着,再没有看阿本德森的房子一眼,边走边在街上搜寻,看有没有开动的、亮着灯的小轿车或出租车,带她回她住的汽车旅馆。”(Castle:229)此时,所有人物面临的现实问题都未解决,萦绕于角色内心的不祥之感依旧存在,但故事随着“回旅馆”戛然而止。这一略显突兀和武断的结局备受论者批评,就连迪克本人也不甚满意,认为《易经》在结尾的问题上欺骗和陷害了他。

卫礼贤与德译本《易经》,图片源自Yandex

但或许连迪克本人也未能预料到,朱莉安娜无可奈何的举动,却让她无意间接续了美国文学史上一部伟大的“回旅馆”小说——《永别了,武器》:“我把他们赶走,关上门,熄掉灯,但之后也并没怎么变好。这就像跟雕塑道别。过了一会,我出去,离开医院,在雨中走回旅馆。”亨利的故事在结构上与朱莉安娜极其相似,他一路经历战争、爱情、背叛与死亡,但直至小说结束,他的问题也毫无解决之道。读者无疑可以借鲁迅的提问来合理质询“亨利走后怎样”,而海明威也早已透过自己的写作回答了这个问题:他可以出现在巴黎的咖啡厅和比利牛斯的斗牛场,与狐朋狗友醉生梦死、放浪形骸(《太阳照常升起》);或者,他也可以加入西班牙崇山峻岭中的游击队,为炸毁敌人的铁桥付出生命(《丧钟为谁而鸣》);又或者,他会现身于古巴的离岸湾流,独自与鲨群搏斗(《老人与海》)。生活是一个由偶然组成的混沌系统,没有任何确定性可言。正如尼采信奉的格言:“万物皆虚,万事皆允。”未来存在无数个平行世界,而要进入哪一个,端看个人当下的选择。至此,我们也就通过迪克的科幻小说发现了《易经》真正的世界性表达:它象征人类的主体意志与自由。

在《高堡奇人》中,《易经》以其偶然性为小说建构历史观基础,以其共时性为小说提供伦理学框架,同时通过与日本禅宗的理念互动使人物实现精神超越。这毫无疑问显示出中国古典哲学对菲利普·迪克之科幻思维的启迪,但若将迪克笔下的《易经》置于汉语传统视野中进行检视,这部古老东方文献所凸显的特性似又游离于古典正统解释之外。迪克与《易经》的对话不仅展现出最原始的玄学与最前沿的科学之间的张力,更涉及现代诠释学关注的意义生成问题。自伽达默尔以降,追求文本“原初意义”的理解观已然破产,“真正的历史对象压根就不是某种对象,而是自我和他者的统一体”。因此,迪克是否因沉浸于其自身语境而“歪曲”了《易经》并不重要,无论如何,他都带来了对于中国古典精神的思考并使其焕发出强劲的生命力。其实,经典传承与传播的前提从来都不在于理解“准确”,而是要承认接受者视域的平等性与合法性,并将不同视域融合为一,在此基础上开掘出经典文本更为丰富、深远且普适的意义。惟其如此,经典才能永续绵延,才能融入古今东西的人类智慧总体。这一过程或许正如相互对立的阴阳二极,经由持续不断的沟通、激荡与转化,最终形成天地自然、万物归一之“道”。