孙里一丨《安娜在热带》与美国古巴裔移民的文学再现

孙里一,浙江大学外国语学院博士研究生,主要研究领域为英美文学。

内容提要 尼洛·克鲁兹凭借《安娜在热带》成为首位获得普利策戏剧奖的美籍古巴裔剧作家。剧作再现了大萧条前夕古巴裔雪茄工人在美国应对文化冲突的经历。克鲁兹有意选取古巴革命前的移民群体作为刻画对象,并把再现古巴朗读人习俗作为焦点,一方面旨在回避美国与古巴在历史与现实中的政治关系,呈现作为共性问题的文化冲突,另一方面借此观照现实中美国古巴裔移民的文化适应问题。通过凸显早期美国古巴裔移民的文化困境与抉择,剧作影射了当下古巴裔流亡社区复制“昨日古巴”生活形态的局限之处,为思考美国古巴裔移民面临的文化境遇提供了启示。

关键词 《安娜在热带》 尼洛·克鲁兹 美国古巴裔 朗读人

尼洛·克鲁兹(Nilo Cruz,1960—)出生于古巴马坦萨斯,1970年随父母移民至美国迈阿密。2003年,克鲁兹凭借《安娜在热带》(Anna in the Tropics,2002)在普利策戏剧奖决选中击败爱德华·阿尔比(Edward Albee,1928—2016)和理查德·格林伯格(Richard Greenberg,1958—)两位美国剧坛前辈,由此成为首位获得该奖项的美籍古巴裔剧作家。

克鲁兹将剧中故事发生地设定为1929年佛罗里达州坦帕市(Tampa)的伊波城(Ybor City)。年逾五十的古巴裔移民桑提亚戈和奥菲莉娅夫妇经营着一家古巴雪茄厂,坚持手工卷制雪茄和聘请朗读人为工人朗诵的传统。前任朗读人去世后,奥菲莉娅从哈瓦那请来继任者胡安,新任朗读人的朗诵内容是《安娜·卡列尼娜》,桑提亚戈一家的感情纠葛也同时展开。桑提亚戈夫妇为财务问题争执后和好如初,大女儿孔琪塔难忍丈夫帕罗默的不忠遂与胡安私通,小女儿玛莉拉对爱情充满向往,桑提亚戈的兄弟切齐因妻子曾与一位朗读人私奔而迁怒胡安。在剧作描绘的时代,美国烟草业正处于工业转型期,切齐企图推行机械生产并借此驱逐朗读人,帕罗默因为妻子的私情支持切齐,与孔琪塔误会加深。经过投票,工厂保留朗读人并推出新品雪茄,受挫的切齐出于嫉恨枪杀了胡安。剧作结尾,孔琪塔提议继续朗读,帕罗默主动接任,朗读人传统得以延续,夫妻二人走向和解。

《安娜在热带》和尼洛·克鲁兹

图片源自Yandex

如克鲁兹所言,剧作的主要人物为“19世纪末与20世纪初在美国生活的古巴人”,即古巴独立战争期间流亡美国的雪茄工人移民及其后裔,他们大多在佛罗里达的基韦斯特(Key West)和坦帕从事雪茄制造业,属于早期的美国古巴裔移民。不过,这批移民的生活经历在美国古巴裔文学创作中并不多见,后者广为关注的是1959年以来的古巴移民潮。1959年,古巴革命推翻亲美独裁政权。古巴的政治变革与美国的反古宣传引发大规模移民,美国制定的古巴难民政策实际上是颠覆古巴革命政权与美苏冷战博弈的政治武器,包括克鲁兹在内的诸多美国古巴裔作家正是这一时期的亲历者。因此,美国古巴裔文学以政治表达和思乡怀旧为常见特征,大量涌现反映意识形态斗争、再现流亡经历的作品。卡洛斯·艾尔(Carlos Eire,1950—)便是此类创作的代表作家。在克鲁兹获奖的同年,他凭借自传《在哈瓦那等雪:古巴男孩的自白》(Waiting for Snow in Havana: Confessions of a Cuban Boy,2003)讲述自己60年代初流离失所的经历,获得美国国家图书奖。虽然克鲁兹和艾尔属于“第1.5代”美国古巴裔移民作家中使用英语创作的典范,但两人获取美国文坛认可的方式却大相径庭。如果说艾尔沿用了符合英语读者心理预期的政治标签,那么克鲁兹的《安娜在热带》则另辟蹊径,摒弃流亡经历的主流题材,转而书写古巴革命前的美国古巴裔移民与文化习俗。

《在哈瓦那等雪:古巴男孩的自白》和卡洛斯·艾尔

图片源自Yandex

克鲁兹曾言,再现雪茄工人移民的生活经历,是想揭示古巴雪茄厂的朗读人传统在美国的终结。然而如果只是将《安娜在热带》视为古巴文化传统的怀旧挽歌,便难以充分解释剧作结尾中朗读的延续。本文认为,克鲁兹在创作时有意回避复杂的政治语境,集中呈现早期古巴裔移民在美国遭遇的文化冲突与应对策略,旨在为美国古巴裔移民当下的文化境遇提供现实关怀与启示意义。

一

雪茄之城中的古巴风情

19世纪末、20世纪初,美国佛罗里达州坦帕的伊波城可谓名副其实的雪茄之城,雪茄业之于此地的重要程度不亚于汽车业之于底特律。这里的雪茄工厂选用上乘的古巴进口烟草,雪茄工人经验丰富,熟稔雪茄的理想长度、密度和紧度,通过分拣、填料、卷制、包装等步骤,手工制作美国最精良的优质雪茄。剧作中,古巴裔移民桑提亚戈和奥菲莉娅夫妇经营的是一家集制作、销售于一体的小规模雪茄厂。桑提亚戈同父异母的兄弟切齐出生于美国北方,自视为工厂的管理者。桑提亚戈的大女儿孔琪塔和丈夫帕罗默以及小女儿玛莉拉承担着卷烟的工作。朗读人负责为工人们朗诵报刊书籍,缓解重复作业的单调与乏味。

故事开篇,戏剧场景在斗鸡摊的喧嚷和码头的汽笛声间来回切换。桑提亚戈和切齐穿着“典型的、长袖、白色古巴领亚麻衬衫”,在斗鸡摊饮酒赌博,输光本金的桑提亚戈向切齐借钱,将工厂股份作为抵押。奥菲莉娅和孔琪塔、玛莉拉在码头等待着新任朗读人胡安。母女三人对胡安满心期待,小女儿玛莉拉坦白自己效法古巴巫术,把胡安的姓名写在纸上放进了红糖肉桂水,祈求他的朗诵能称心如意。母亲与姐姐得知后,告诫她误用巫术或致他人枉死的严重后果,导致玛莉拉见到胡安后因过度紧张而失禁。剧作开头的两幅场景,为切齐推行工厂改革和朗读人引发情感纠葛这两条故事主线埋下了伏笔。同时,斗鸡、民族服饰和原始巫术等标志性的古巴文化符号,以及英语对话中偶有夹杂的西班牙语单词——包括斗鸡摊的公鸡名和日常的交际用语,渲染了浓郁的古巴风情。

初到工厂的胡安备受雪茄工人欢迎,唯独切齐谎称工厂不雇朗读人,所幸奥菲莉娅出面解围。据奥菲莉娅解释,当初切齐仅凭出生证投奔于此,称自己为桑提亚戈的父亲在美国北方的私生子。虽然切齐的身世真假无从查证,但至少如孔琪塔所言,“他来自另一种文化”。换言之,切齐代表的是美国的文化与价值观,与朗读人这项古巴习俗本身具有文化隔阂,因此无法理解聘请朗读人的意义。而他的妻子曾受到爱情故事的感染与一位朗读人私奔,也加深了切齐对朗读人传统的敌意。与沉迷爱情小说的古巴裔移民家庭不同,切齐的阅读选择“更倾向于侦探小说”。后来,切齐试图引进机器生产并驱赶朗读人,提升工厂生产效率,与坚持手工生产的雪茄工人分歧加剧。由此可见,代表美国文化的切齐追求效率、崇尚理性,代表古巴文化的雪茄工人坚守传统、极度感性,两者位于戏剧冲突的两极,奥菲莉娅甚至直言美国人“擅长拍电影、做广播、造汽车”而“不懂如何跳舞”。这种二分式的呈现,几乎印证了美国大众认为拉美裔群体原始、热情的刻板想象,更加凸显了剧作中古巴裔移民的异域情调。

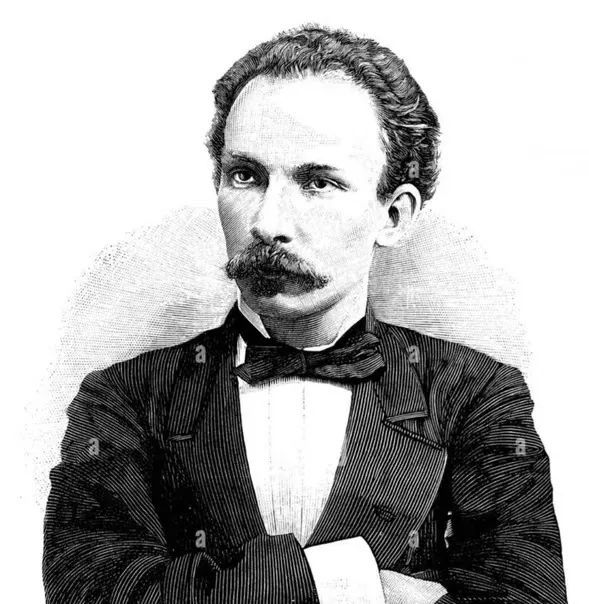

伊波城,图片源自Yandex

不过,如若对照伊波城的历史语境,克鲁兹简化移民形象的创作痕迹便随之显露。19世纪60年代古巴十年战争期间,雪茄制造商逐步搬迁至毗邻哈瓦那的佛罗里达州,先后辗转南端的基韦斯特和西海岸的坦帕。19世纪80年代,西班牙雪茄商人伊波(Vicente Martinez Ybor,1818—1896)在坦帕边界购置土地房产,建立雪茄之城伊波,古巴、西班牙及意大利等地的雪茄工人陆续涌入此地,由于古巴裔占据多数,伊波城曾被称为“小哈瓦那”(Little Havana)。这一时期古巴独立事业如火如荼,古巴裔雪茄工人设立“祖国日”(El Día de la Patria),每周捐赠一天的工资,支持古巴摆脱西班牙的殖民统治,颇具历史意义的是,古巴民族英雄何塞·马蒂(José Julián Martí Pérez,1853—1895)曾经到访伊波雪茄工厂,发表爱国主义演讲。1902年古巴独立后,伊波城的雪茄工人大多选择定居于此,而非回到社会经济状况难以预料的古巴,他们在伊波继续使用母语,维系古巴文化。20世纪以来,政治意识高涨的雪茄工人积极投身于阶级斗争,致力于抵制资本对劳动力的剥削,工人们大约每隔十年便会大规模罢工,雪茄制造商通常使用私刑暴力镇压,紧张的劳工关系一直持续至20世纪30年代雪茄业式微。在剧作设定的历史时期,伊波城的政治氛围相当活跃,古巴裔雪茄工人身处劳工斗争的前沿,与《安娜在热带》中这些不问世事、多愁善感的戏剧人物存在较大差别。

何塞·马蒂,图片源自Yandex

诚然,剧作家的职责并非精准呈现历史事实。但抽离具体的历史语境,以美国为参照系再现这批古巴裔移民,很容易陷入自我他者化的风险。有评论者便犀利批判道,剧作的人物与情节都依赖于古巴风俗的异域风情,完全忽视了当时伊波城古巴裔移民所处的真正历史情境,可谓对美国商业戏剧的迎合。无可否认,剧作简化移民历史的复杂性,建构起易于识别的典型形象,的确更为符合美国观众的审美期待;但是,倘若据此指责剧作家兜售异域风情,或许也稍显武断。

实际上,克鲁兹与伊波城的交集非常有限,他出生于美苏冷战时期的古巴,其时美国针对倒向苏联阵营的古巴部署了经济封锁与负面宣传。对万千古巴普通家庭而言,当时的政治形势造成的直接影响是物资短缺与反古宣传引发的古巴社会恐慌。美国政府机构联合天主教会,谣传卡斯特罗政府将限制父母的抚养权,把儿童送往苏联国营农场接受改造,克鲁兹的父母为此惶恐不安。几经周折后,克鲁兹于1970年随父母搭乘“自由航班”移民至美国,定居迈阿密的古巴裔街区小哈瓦那(Little Havana)。在这里,年少的克鲁兹偶然得知,古巴雪茄厂曾经存在朗读人的习俗。《安娜在热带》正是以此为创作灵感,将剧作故事发生地点设置在名噪一时的雪茄之城伊波。不过,伊波城从20世纪30年代开始衰落,长期废弃的雪茄工厂在1990年被列为美国国家历史遗址(National Historic Landmark),城市面貌早已发生巨大变化。通过查阅文献资料,克鲁兹对伊波城的历史和政治背景有了较为全面的把握,但在实际创作中却刻意回避了复杂的社会政治环境,讲述了伊波城雪茄工人维护朗读人传统的故事,将关注点聚焦于早期古巴裔移民在美国的文化冲突。

在访谈中,克鲁兹将《安娜在热带》再现的这段移民生活与迈阿密的社区现况类比,认为伊波城的古巴裔移民在美国仍旧坚守古巴文化,在如今迈阿密的古巴裔社区,这种生活方式依然相当普遍。成长于迈阿密的克鲁兹并未选择直指现实,南佛罗里达古巴裔社区鲜明的政治取向或可提供一定解释。古巴革命后,反对卡斯特罗政权的中上阶层古巴人自视为流亡者,前往以迈阿密为代表的南佛罗里达寻求政治避难,成为1959年以来移民潮的发端。流亡者认为只是迫于政治形势暂时滞留美国,融入美国社会则意味着背叛流亡的初衷,因此他们在迈阿密仿建古巴的生活服务设施、设立西班牙语新闻媒体、组织古巴传统节日庆典,尝试通过母国文化团结社区内部的移民群体,以便在古巴政局改变后重返家园。总体来看,流亡者团体的政治诉求极大地影响了迈阿密古巴裔社区怀旧的文化氛围。

如前所述,曾经的伊波城和如今的迈阿密都形成了古巴裔社区“小哈瓦那”,倘若不考虑两者的历史、政治语境,可以发现这两批古巴裔移民都试图在美国维系古巴的文化风俗和生活形态。然而,这种尝试复制过去的生活方式,在多大程度上能够抵御美国文化的渗透与影响?这不仅是剧作呈现的核心话题,更是当下的古巴裔移民需要思考的现实问题。从这一角度来看,《安娜在热带》再现具有古巴风情的典型移民形象,毋宁说是克鲁兹借由伊波城观照现实的创作手段,剧作中雪茄工人延续朗读人传统所面临的诸多挑战,为现实中古巴裔移民应对文化适应问题提供了可资借鉴的参照。

二

爱情故事的朗读人

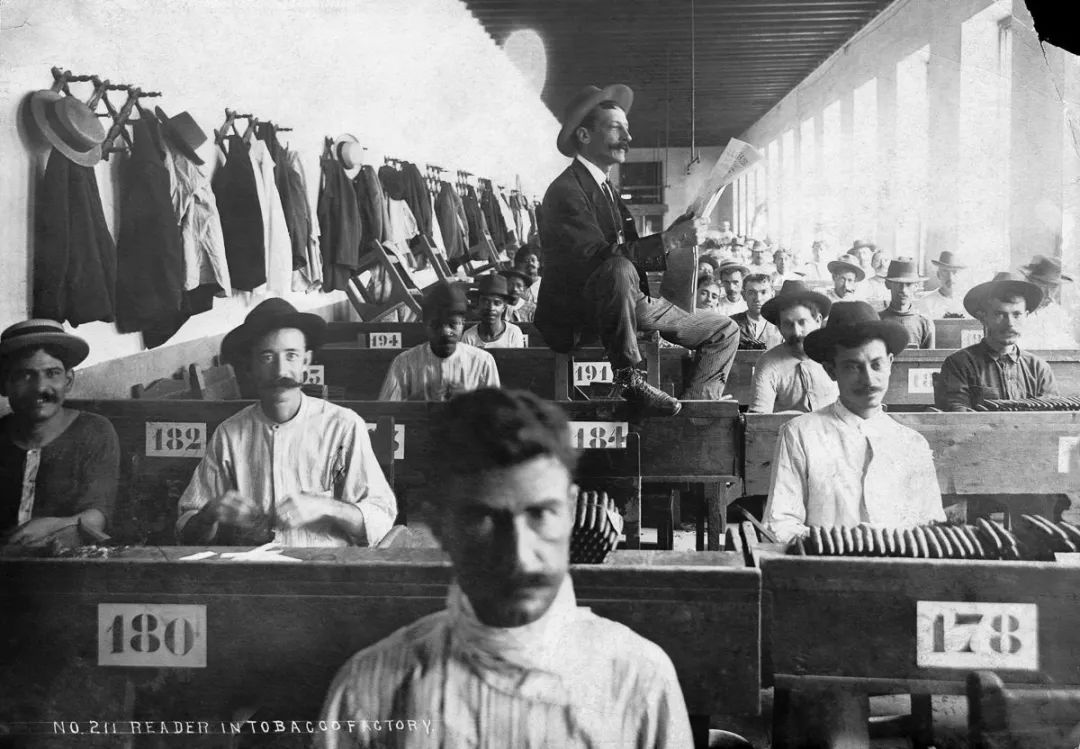

古巴雪茄厂的朗读人传统始于1865年的哈瓦那,最初由雪茄工人自发轮流朗读,后来工人共同出资设立朗读人职位,制定固定的朗读时间表,朗读内容由工人票选并经厂主审查后决定,旨在缓解工作压力的同时提升工人的文化素养。古巴独立战争期间,朗读活动在古巴几近中止。19世纪60年代以来,雪茄工厂搬迁至基韦斯特、坦帕等城市,朗读人的文化习俗随之来到佛罗里达州。在美国,朗读人不仅助力古巴独立事业的政治宣传,还向20世纪初的坦帕雪茄工人普及劳工思想,以至于被当地政府和部分制造商视作传播激进观念、煽动工人罢工的始作俑者。佛罗里达的手工雪茄业在20世纪30年代大幅衰落,1931年大罢工后,朗读人被执法机构明令禁止,这项传统在美国宣告终结。在《安娜在热带》故事设定的1929年,朗读人习俗与手工雪茄业面临的终结危机正在迫近。

剧作中,胡安选择的朗读文本是俄国小说《安娜·卡列尼娜》,朗诵片段的主要内容为安娜的婚外恋情。首次朗诵描述了安娜陷入婚外恋情后的羞耻感,此情节引发母女三人的不同感触。懵懂的小女儿玛莉拉对朗读内容不求甚解,完全沉浸于安娜与弗龙斯基相恋的浪漫氛围。母亲奥菲莉娅劝导玛莉拉适可而止,认为安娜的三角恋情是一场可怕的噩梦。大女儿孔琪塔的丈夫帕罗默婚后变得冷漠与不忠,孔琪塔因此与同样遭遇伴侣背叛的卡列宁产生强烈共鸣。下工铃响起,孔琪塔本想借着加班与丈夫单独谈心,却发现丈夫对婚姻危机视而不见,两人争吵后不欢而散。孔琪塔对婚姻失望之际,试图寻求慰藉并报复丈夫,遂与风度翩翩的朗读人胡安发生婚外情。桑提亚戈和奥菲莉娅夫妇感情深厚,但桑提亚戈酗酒赌博,导致工厂陷入财务危机,奥菲莉娅感到不满。他们借由讨论小说敞开心扉,桑提亚戈钦佩专注经营农场的列文,决心洗心革面,并借列文对基蒂的专情向妻子示爱,两人和好如初。

《安娜·卡列尼娜》,图片源自Yandex

在借用《安娜·卡列尼娜》这部反映俄国社会转型的“百科全书”作为道具时,克鲁兹有意截取了其中的爱情故事。在剧中,胡安是“爱情故事的朗读人”,工厂中的古巴裔移民则是爱情小说的忠实听众。但正如克鲁兹所言,古巴雪茄厂的朗读内容实际上更加丰富,包括上午的时政新闻、下午的无产阶级报刊,其余时间则是小说。相较之下,剧作回避了政治相关的朗诵主题,胡安的朗读聚焦于小说中的爱情故事,在聆听朗读后,多情敏感的家庭成员转而审视了自身的情感与婚姻,这呼应并强化了古巴裔移民感性的戏剧形象。

剧作中颇具感染力的爱情纠葛与夺人眼球的三角恋情,足以触及更加广泛的观众群体,但是克鲁兹的创作意图或许不止于此。处于婚姻危机的孔琪塔向胡安倾诉,两人暧昧调情的话题却围绕一项古巴风俗。据孔琪塔所说,每年二月二日,古巴女子会剪下长发,交由男子埋在树下以祈丰收。生活在美国的孔琪塔依然坚持这项风俗,她年轻时芳心暗许的一位美国男子却因此难堪,此后两人便不相往来;婚后,孔琪塔与丈夫感情不睦,仍然是由父亲协助完成此仪式。孔琪塔希望胡安替她剪去长发,古巴传统风俗成为两人私情的触发点。可以看到,剧作简化原本复杂的历史语境,并非只为呈现古巴裔移民的情感矛盾,更是为了凸显他们在美国社会面临着难以逾越的文化隔阂。

切齐旋即把这种暗流涌动的文化冲突彻底推向戏剧中心。他趁桑提亚戈不在,将擅自购置的烟草填料机带回工厂,与以奥菲莉娅为首的雪茄工人和朗读人争辩。在切齐看来,美国北部的烟草厂已经大量使用填料机、束烟机、粉碎机等机器生产,诸多古巴雪茄厂顺应美国潮流后产量激增,他认为“落后”的手工生产无法应对激烈的同行竞争,主张机械化改革。此外,切齐因为胡安的朗诵想起私奔的妻子,也试图借此铲除“多余”的朗读人。与切齐相反,其他家庭成员和胡安则坚持保留手工卷烟和朗读人的古巴传统。双方争执不下时,桑提亚戈姗姗来迟,贷款赎回抵押给切齐的股份,回归工厂的生产管理。众人打算投票决定胡安的去留,帕罗默事实上早已觉察孔琪塔与胡安的私情,故出于私人恩怨倒向切齐,但两人的反对意见只占少数,胡安得以留任。表面上看,感情纠葛是切齐和帕罗默两人驱逐朗读人的导火索,但投票前,帕罗默是为传统辩护的主力,可见他反对的并非朗读人习俗,而是胡安个人。由此看来,剧作中古巴文化传统的真正威胁,是切齐所代表的美国价值观念。

雪茄工厂的朗读人,图片源自Yandex

历史上,雪茄工厂的朗读活动由于政治原因屡遭反对。在古巴,西班牙殖民政权担忧朗读会“扰乱公共秩序”,对于工人聚集的政治隐患保持着高度警惕。在美国,朗读人由于“灌输激进思想”,被视作“政治煽动者”而遭受部分雪茄制造商抵制,雪茄工人为此多番罢工抗议,朗读人最终成为劳工斗争的牺牲品。与此同时,美国烟草业的工业化浪潮席卷而来,坦帕(包括伊波)的雪茄工厂在20世纪30年代大量搬迁至美国北部,从手工制作昂贵的雪茄转型为机械生产低廉的香烟。事实上,手工卷烟与朗读人传统本为一体,因为机械生产不仅意味着工人需求量的削减,机器轰隆作响的车间也不会再有朗读所需的安静环境。

剧作中,虽然朗读人背后的意识形态冲突被转化为情感矛盾,但美国文化对雪茄业的根源性影响始终存在。对切齐来说,美国当下的潮流是抽香烟与开汽车的快节奏消费文化,机器生产意味着实用倾向的“现代、进步与发展”。利益至上的切齐为了推行改革不择手段,指责雪茄工人“用唾液粘合烟叶”。克鲁兹借此暗讽历史上的“唾液行动”(Spit Campaign):机械化的烟草厂宣称手工雪茄沾有卷烟工人的唾液,引起消费者对产品卫生条件的担忧,进而打压手工雪茄业。在切齐代表的美国视角看来,雪茄只是商业竞争中的普通商品;但对古巴裔移民而言,雪茄是无可替代的文化符号。胡安大力阐述雪茄与朗读的悠久历史,将其追溯至古巴的原住民泰诺人,他们将烟草焚烧的烟雾视作与神灵沟通的媒介,由酋长向部落转述神谕,而切齐是在摧毁世代相传的文化传统。如前所论,在剧作的二分式呈现中,美国文化是年轻而缺乏积淀的,古巴文化则古老而底蕴丰厚。从根本上而言,古巴裔移民家庭与切齐应对工厂危机所产生的分歧,是两种文化之间的冲突。

面对美国新兴消费文化的潜在威胁,桑提亚戈宣布,即将推出更加优质的手工雪茄,以应对行业竞争。这款雪茄以爱情故事的女主角安娜·卡列尼娜命名,由玛莉拉担任形象代言。帕罗默夫妇的矛盾同样有所进展,丈夫的主动问询之下,孔琪塔将通奸细节与内疚不安如实相告,帕罗默嫉妒之余尝试互相理解,两人迈出化解婚姻危机的第一步。众人调侃美国正在实施的禁酒令,纵情饮酒作舞,轮流品鉴新品雪茄。表面上,风波看似平息,但实际上矛盾尚未真正解决。至此,剧作以朗读人作为关键介质,将早期古巴裔移民从政治事件的参与者塑造为爱情故事的聆听者,但情节发展并未停留于情爱话题。在爱情纠葛的表象之下,文化差异是长期存在的深层矛盾。接下来的结局走向,透露出克鲁兹对美国古巴裔移民所处文化境遇的思考。

三

从“昨日古巴”走向文化交融

庆祝新品雪茄的狂欢只是暂时搁置了雪茄工厂的内忧外患,诸多矛盾很快再度显露。帕罗默对胡安依旧心存芥蒂,在品鉴新品雪茄时故意忽视胡安,经桑提亚戈提醒后,仍然对胡安表现出不满情绪。切齐因为胡安朗诵的爱情故事寂寞难耐,对装扮成俄罗斯女郎的玛莉拉心生歹念。狂欢结束后,他目睹玛莉拉与胡安相谈甚欢便嫉妒不已,趁无人之际意欲对玛莉拉不轨,玛莉拉仓皇逃离。次日,玛莉拉惊魂未定,但雪茄工厂似乎已经回归常态。胡安继续朗读《安娜·卡列尼娜》,朗诵片段是卡列宁想象与弗龙斯基决斗的场景:卡列宁正在权衡如何处理安娜的婚外恋情,他设想着扣压扳机射杀弗龙斯基的情形,但随即放弃这一念头。朗读至此,屡屡碰壁的切齐怀恨在心,乘人不备枪杀胡安后不知所踪。朗读人的死亡,导致雪茄工厂再度陷入静默。

不过,故事并未停滞于朗读的终结。朗读中断三天后,孔琪塔率先提议继续朗读,但她因悲伤过度而有心无力。此时,帕罗默主动接替胡安朗读未竟的小说。剧末,随着夫妻二人走向和解,朗读人传统以新的方式得到传承与延续。但需要指出的是,雪茄工厂面临的危机最终未能真正解决。根据前情提示,“古巴进口的烟草已经是天价”。在美国本土雪茄制造商推波助澜之下,美国国会在20世纪初提高烟草进口关税,导致古巴进口烟草价格的上涨,对采用古巴进口烟叶的伊波雪茄业构成了巨大挑战。与此同时,美国消费者的偏好正在发生改变,“雪茄不再流行,现在的好莱坞明星都在抽香烟而非雪茄”。然而,桑提亚戈毅然决然地选择贷款,孤注一掷“把钱押在工厂上”。但直至最后,即便推出质量上乘的新品雪茄,雪茄工厂的未来仍然处于晦暗不明的状态。

《安娜在热带》以朗读传统得以延续作为结尾,与历史的实际走向形成鲜明对照。大萧条导致雪茄的需求量急剧下滑,机械化的香烟生产大幅取代手工雪茄的市场份额,对雪茄之城伊波造成强烈冲击。随着雪茄产业的凋零和劳动力的大量流失,当地政府只能选择城市转型,旅游业和娱乐业成为伊波城新的支柱产业,这里的移民社区最终瓦解,古巴裔移民从雪茄工人“最终同化为普通民众”。换言之,历史上的早期古巴裔移民即使在自给自足的社区努力维系古巴文化,最终也未能抵御美国社会带来的外部影响与文化入侵。不过,至此剧作已经充分揭示,克鲁兹并非要如实反映这段历史,而是试图影射现实,提醒人们在美国沉湎于古巴往昔的记忆,或许并非长久之计。

在以迈阿密为代表的古巴裔社区,20世纪60年代的流亡者将维系古巴文化视作政治使命,他们复制古巴的生活方式与文化习俗,力图将移民社区打造成革命前的“昨日古巴”(la Cuba de ayer),只为有朝一日重返故土。社区内部的政治保守派极力维系反对卡斯特罗政权的流亡身份,打压政治立场异己者,甚至通过政治审查严格把控南佛罗里达的文学创作。据克鲁兹回忆,迈阿密曾有戏剧演出受到炸弹威胁,其原因便是流亡社区认定该名剧作家支持古巴革命政权。在许多美国人看来,“昨日古巴”的生活形态,意味着古巴裔移民依旧沉浸在古巴内部的政治斗争中,拒绝融入美国社会。

实际上,与政治目标明确的流亡者不同,对古巴裔普通移民来说,如今的古巴已经成为充满未知的岛屿,而非现实的家园。随着移民前的经历逐渐淡出记忆,他们更愿意在美国扎根发展。1997和2000年,佛罗里达国际大学开展的两次民调结果显示,假使古巴政治经济情况改善,大多数古巴裔移民依然会选择留在美国。20世纪90年代末以来,古巴裔移民进一步思考如何在美国社会确定自己的文化身份,这一问题虽不新颖却愈发具有现实意义。因为,倘若继续停留于流亡社区建构的“昨日古巴”,便无法真正达成美国古巴裔的自我身份认同。

剧作再现的这批古巴裔移民坚守传统,希望将坦帕“建造成类似古巴岛上的城市”,但是,朗读人最终被代表美国文化的切齐所杀。这表明,即便古巴裔移民拒绝顺应美国烟草业的机械化,古巴文化终究难以抵御美国文化的强势入侵。剧作中复制文化传统的尝试,最终走向失败的边缘。由此可见,如若想要在文化意义上立足于美国社会,“昨日古巴”同样是一场注定失败、难以持续的替代性虚构。走出封闭的古巴想象是一条必由之路,但这并非意味着放弃自身的文化特性。在剧中,失去朗读人的古巴裔移民感受到前所未有的静默,奥菲莉娅用英语和西班牙语两次强调,“我们是聆听者(listeners)!我们是聆听者(oidores)!我无法忍受周遭的沉默”。两种语言的“聆听者”间接点明移民的双重文化身份,而沉默带来的痛苦,正是丧失古巴文化的无根与空洞。可以看到,文化差异既是美国古巴裔移民融入美国的阻力,又是他们不可或缺的身份标记。

克鲁兹在访谈中指出,胡安的死亡喻示着朗读人传统的终结。前文已经论及,此时朗读人传统在美国即将消亡,剧作中的移民家庭虽然无法预知未来,却也敏锐感知到这次的沉默不同于往常。尽管如此,众人仍一致同意延续朗读。但耐人寻味的是,他们不再诉诸古巴寻求继任者,而是决定自发朗读。这种转变表明,此次的朗读不再是简单地沿袭传统,而是承载着全新的意义与价值。如玛莉拉所言,悲伤的泪水是悼念过去的软弱表现,而朗读的延续则意味着移民家庭直面现实的勇气。从这一角度来看,帕罗默主动接替朗读不仅标志着调和婚姻矛盾的积极态度,更代表着移民家庭在美国文化的强势冲击下毅然保留自身文化特性的决心。传统的终结最终并未流于怀旧的感伤情绪,而是转向朗读延续的新生姿态。在克鲁兹的笔下,直面美国化的进程不等于被动接受同化,古巴裔移民仍有必要在美国社会守护自身文化的差异性价值。

克鲁兹在剧作结尾所显现的立场,与他在美国剧坛的发展经历有一定联系。一方面,克鲁兹初来美国便意识到流利的英语意味着更多的机会,他在青年时期深感迈阿密社区带来的创作局限,不愿束缚于当地的西班牙语剧院,因此先后前往纽约和布朗大学进修,用英语创作戏剧。另一方面,他也意识到,若要在竞争激烈的北美剧院中脱颖而出,体现与众不同的创作价值,古巴题材是他难以舍弃又渴望超越的文化资本。这表明,在融入美国社会的过程中,与其徒劳消解差异,如何正视乃至运用差异,显得更加切实而必要。从这一角度来看,《安娜在热带》再现古巴裔移民所展露的自我他者化倾向,相当程度上亦属无奈之举,非此恐怕难以在美国文化语境得到足够的关注与反响。或许只有在艰难的文化协商中,才能催生完整而独特的美国古巴裔身份。

当然,朗读延续的结局固然颇具现实启示,仍难免有过度理想化之嫌。综观全剧,政治历史语境的剥离导致剧作几乎处于真空的理想世界,全情投入朗读的古巴裔移民似乎完全与当时的社会脱节。正因如此,结尾只能在朗读延续后戛然而止,如果再往前一步,将是工厂外部威胁的无底深渊——在经济大萧条的时代背景下,桑提亚戈选择贷款生产新品雪茄,很有可能引发毁灭性的财务危机,工厂最终难以在美国烟草业转型的浪潮中逆流而上。在这一情形下,帕罗默从冷漠不忠的丈夫转变为朗读的延续者,最后选择与妻子和解,很大程度上复现了卡列宁决定与安娜维系婚姻的小说情节,可以说是《安娜·卡列尼娜》在剧中的又一次回响,文学作品的艺术感染力极大促进了帕罗默的人物变化,正如克鲁兹在访谈中强调,文学影响着剧中人物的身份、生活和言谈举止。他坚信戏剧艺术需要具备现实关怀,认为“戏剧表演旨在传达信息、引发思考、提出建议并改变现状”,“艺术是改变生活与社会的催化剂”。克鲁兹对文学介入现实的力量几乎深信不疑,但问题在于,现实中的诸多社会因素影响无法简单一笔勾销,美国古巴裔移民也绝非生活在剧中的“真空世界”。走出“昨日古巴”后,他们在身份演变的过程中能否同样保留文化传承的自觉,仍有待商榷。漫长而艰辛的文化适应过程,还需更多的关注与努力。但至少,相较于那些沉湎怀旧情绪和政治标签的古巴裔作家,克鲁兹的创作已经走出流亡的创伤经历,指向美国古巴裔移民的文化交融之路。

原文载《外国文学动态研究》2024年第6期“作品及作家研究”专栏,责任编辑苏永怡。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:袁瓦夏 校对:艾 萌 张文颐

排版:雨 璇 终审:文 安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注