张宜先丨当代俄罗斯摇滚诗歌与东方哲学——以格列宾希科夫作品为例

作者介绍

张宜先,博士,青岛大学外语学院讲师,主要研究领域为20世纪与21世纪俄罗斯文学、比较文学。近期发表的论文有《沃洛申文学创作中的东方主题》(载《俄罗斯文艺》2024年第2期)。

内容提要 俄罗斯摇滚诗歌是复杂而多元的文化和文学产物,其中不乏从东方哲学中撷取的成分。摇滚诗人格列宾希科夫对以佛禅和道学为代表的东方哲学颇多借鉴和吸纳,后者构成其思想体系的重要一环。白银时代的文学传统、欧美流行文化掀起的佛禅潮流、诗人对俄罗斯社会和西方现代文明的客观审视及其兼收并蓄的多元文化观念,都促成了格列宾希科夫对东方哲学的承袭,其作品的互文性特征、意象体系建构和折中主义诗学,诗人对传统二元对立的反叛,对生命自由和自然本真的追求,都与诗人对东方哲学的研究有着紧密关联。

关键词 俄罗斯摇滚诗歌 格列宾希科夫 佛禅 道学 多元

引 言

俄罗斯摇滚诞生于20世纪60年代,由地下流行文化逐渐发展成为反映俄罗斯人民精神风貌的重要文化和文学产物。它最初源于对西方摇滚的模仿,后经历了“亚文化阶段、反主流文化阶段和大众文化阶段”,逐渐形成自己的风格。“如果说节奏是英美摇滚的核心,那么文本是苏联摇滚更看重的部分。”俄罗斯摇滚的文本和思想内核——摇滚诗歌(рок-поэзия)已成为俄罗斯诗歌体系的重要分支,继承了深厚的俄罗斯文学传统,包含了深刻的思想、真挚的情感和对个体、社会问题的关切。而这一别样的诗学对东方哲学的承袭,更凸显了俄罗斯摇滚诗人对官方文化和社会普遍准则的疏离、对自由的追寻。

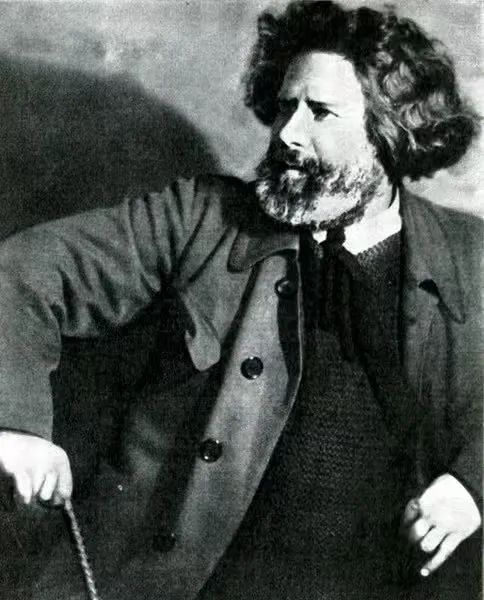

格列宾希科夫,图片源自Yandex

学者米克尔森指出,“东方精神以瑜伽、冥想、佛教和印度教哲学为依托,在英美摇滚音乐中实现了新的表达;而水族馆乐队,尤其是鲍里斯·格列宾希科夫,在很大程度上可以被视为俄罗斯摇滚领域独具特色的东方精神指引者”。摇滚诗人格列宾希科夫(Б.Б. Гребенщиков,1953—)于1972年组建了水族馆乐队(Аквариум),创作了大量摇滚歌曲,至今仍活跃在俄罗斯摇滚乐坛上。东方哲学对格列宾希科夫的影响之大,可从其著述及生平中找到众多佐证。在他创作的体量庞大的摇滚诗歌中,可以看到源自佛教传说、《道德经》、《庄子》等东方哲学的种种意象,其批评著述也常常对此有所谈及。从生平材料来看,“格列宾希科夫十六岁便开始阅读《道德经》,就此培养了对东方哲学的兴趣”。20世纪70年代中期,格列宾希科夫的兴趣逐渐转向禅宗,他阅读了大量的佛教相关书籍,并前往尼泊尔旅行,从此开启对佛教哲学的系统学习。

俄罗斯学界对格列宾希科夫摇滚诗歌的研究主要集中于其符号体系建构和对文学传统的继承,但围绕东方哲学展开的具体文本研究尚显单薄。部分学者虽认可东方哲学对格列宾希科夫的构词表达和个人哲学的重大意义,但就格列宾希科夫始终坚持自己的东正教信仰,即诗人如何使佛禅和道学融入自己旧有的基督教意象和观念体系,存有争议。国内学界对俄罗斯摇滚的研究,较对欧美摇滚的译介和研究而言,更是亟待补充。本文尝试从社会文化层面和文学文本层面对格列宾希科夫摇滚诗歌当中体现的东方哲学思想展开研究,分析佛禅、道学于格列宾希科夫摇滚诗叙事策略、意象体系建构和哲学层面的重要意义,探究二者如何与基督教元素和谐共存,从而揭示格列宾希科夫摇滚诗学的独特性。

一、文化背景溯源:

从白银时代的东方哲学热到

欧美流行文化掀起的佛禅潮流

俄罗斯摇滚诗歌是一种复杂而多元的文学类型,它融汇了欧美摇滚、游吟诗歌、弹唱歌曲、白银时代诗歌、都市浪漫主义和多样的民俗文化等。格列宾希科夫的摇滚诗歌具有鲜明的白银时代诗歌的特点。他的创作清晰地呈现了内在的音乐性、模糊的暗示性、多义性和神秘性等象征主义诗学特征,其神话性也与象征艺术手法密不可分。白银时代也是俄国重估自我价值的时代,对东方哲学的关注是该时期文学的显著特征之一,也深刻影响了格列宾希科夫的哲学观念和摇滚诗歌创作。

白银时代文学对东方哲学的关注在很大程度上受到了西方非理性主义思潮的影响。以尼采、荣格为代表的西方哲学家对佛教、道学等东方哲学的深入研习,使得越来越多的俄国知识分子将目光投向东方,表现出对欧洲中心主义的排斥。从佛教、印度教、老子学说汲取大量教义和哲学观点的神秘学,以及俄国哲学家索洛维约夫提出的“结合佛教和印度教的需要”的观点,也对俄国诗人的精神探索和文学创作实践产生了深刻影响。一些诗人出于兴趣和需要,翻译了许多东方哲学和文学著作,如梅列日科夫斯基(Д.С. Мережковский)根据法文译本翻译了《道德经》,巴尔蒙特(К.Д. Бальмонт)翻译了迦梨陀娑的戏剧和马鸣的《佛所行赞》等,他在组诗《伟大的无》(Великое ничто,1900)当中对老庄学说也多有呈现。诗人和艺术家沃洛申(М.А. Волошин)的作品中也常见佛教哲学思想和意象,如诗歌《献给圣母玛利亚的诺斯替主义赞美诗》(Гностический гимн Деве Марии,1907)。古米廖夫(Н.С. Гумилёв)每部诗集几乎都会出现佛教主题,他甚至还写了一部剧本《佛传》(Жизнь будды,1920)。曼德施塔姆(О.Э. Мандельштам)创作的《莫斯科诗集》(Московский цикл,1931)和赫列勃尼科夫(В. Хлебников)的诗歌《天空的划痕》(Царапина по небу,1920)也都直观地呈现了佛教思想,后者还涉及道学。巴尔蒙特、古米廖夫、沃洛申等诗人不仅意在汲取东方智慧,还试图寻找东西方文明的精神共性,在他们的诗学空间中常见佛教、印度教、基督教、诺斯替主义等多元文化共存的现象,表现出对回归多神教和谐大家庭、自然淳朴的混沌状态的向往,反映了第一次世界大战后人们期望创造普遍性宗教、普遍性世界观来维系和平团结的愿望。

梅列日科夫斯基和沃洛申

图片源自Yandex

格列宾希科夫继承了俄罗斯白银时代文学传统,他的摇滚诗歌对东方哲学和多元文化题材均有所体现。若从时代背景思量,则需考究苏联社会文化的发展,特别是以电影、禅诗、欧美摇滚为代表的西方流行文化对苏联民众精神生活的重要影响。由于苏联政府对文艺创作领域的意识形态控制时紧时松,苏联民众有机会通过各种地下渠道接触到了摇滚音乐等西方流行文化。“垮掉的一代”和披头士乐队大力推崇禅宗、印度教等东方宗教,在此影响下,格列宾希科夫在摇滚诗歌中引用了大量东方宗教概念和典故。

随着基督教影响的衰退和美国反主流文化运动思潮的开展,“西方对佛教(尤其是禅宗)的兴趣在20世纪50至70年代达到顶峰”。禅宗深受“垮掉的一代”追捧,其原因之一是后者从中国古代禅癫形象中看到了自己所追求的“惊世骇俗的行为”(outrageous behavior)。对东方思想,“垮掉的一代”采取的是“拿来主义”的态度,取其对己有用的东西,并对其进行改造,加入自己的理解。垮掉派教父雷克斯洛斯(Kenneth Rexroth)和诗人金斯堡(Allen Ginsberg)均以禅诗闻名。对东方灵性的积极关注在西方流行音乐中同样得到了生动的体现,披头士将东方神秘主义和哲学视为消除西方唯物主义罪恶的灵丹妙药,对东方音乐进行改造以适应西方审美,扭转了英国殖民时期关于印度异教的刻板印象,构建了西方流行乐坛所认同的东方精神的阐释。

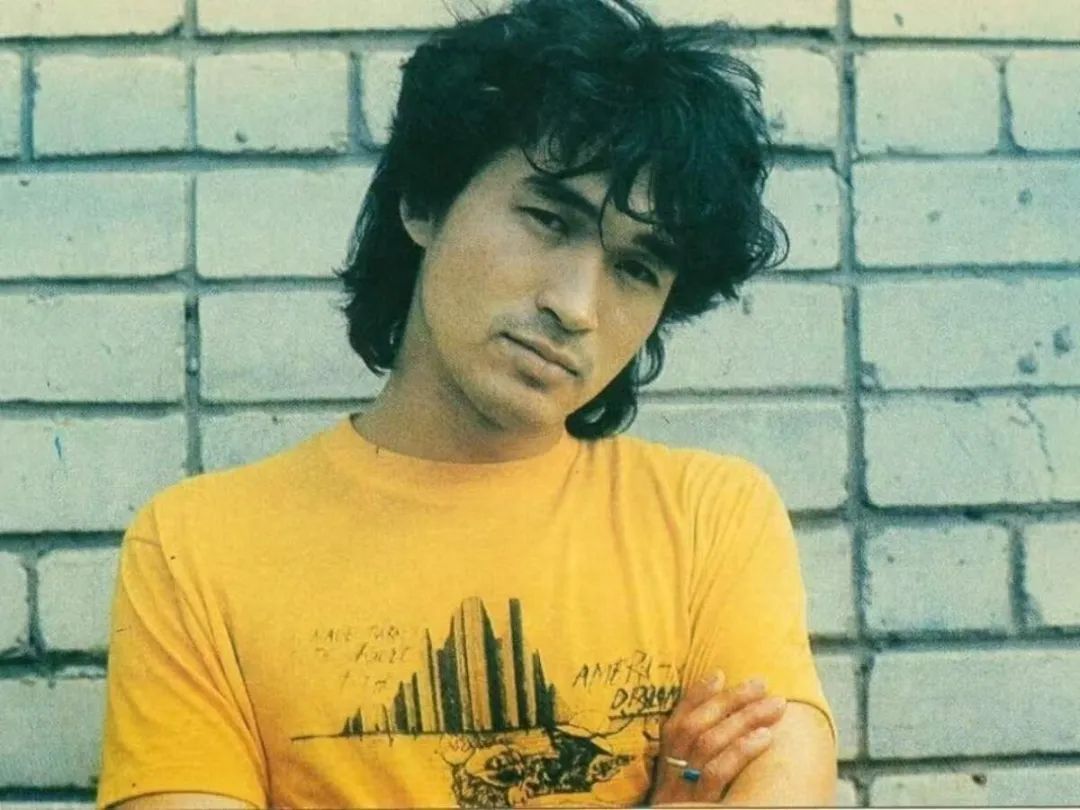

披头士在苏联产生了巨大的影响,“是最早崛起的苏联摇滚音乐人学习的榜样”。“披头士那融合在和谐的合唱中的、幸福的且完全自然的声音,让人感觉是‘自己的’声音,是那些迷惘不安的苏联新一代人渴望已久的声音”。披头士影响了许多苏联年轻人的思维方式,让他们尝试着接受不同的价值观。于格列宾希科夫而言,披头士改变了他的一生,“将他从一个数学系学生变成一位地下摇滚英雄,成为迪伦和列侬在苏联的继承人”。披头士展现出的自由、力量以及对东方宗教文化的引用都深刻影响了苏联摇滚。格列宾希科夫回忆道:“我刚开始学习写歌时,对音乐从何而来很感兴趣。哈里森(George Harrison)和他的团队前往印度这一事实似乎表明了我们该去哪里寻找音乐。我和朋友们开始挖掘所有可用的东西:从印度教浅显易懂的书籍开始,在这之后是更严肃的东西,其中大部分是英文书籍。”格列宾希科夫多次拜访印度教上师沙迪亚·赛巴巴的静修所,并积极翻译当代佛教大师的著作。除格列宾希科夫外,维克多·崔(В. Цой)和米哈伊尔·纳乌缅科(М.С. Науменко)等摇滚诗人也在创作中引入了东方哲学。相比纳乌缅科借佛教意象直抒自己对多元文化和世界和平的向往,崔对东方哲学的承袭则更为严肃深刻,他从李小龙创立的截拳道体系和道学中领悟到了艺术的真谛和自由的本质,并将二者奉为自己的摇滚诗学。

维克多·崔,图片源自Yandex

除白银时代文学传统和欧美流行文化潮流等历史文化因素外,苏联政治经济发展带来的一系列社会现实问题也是以格列宾希科夫为代表的俄罗斯摇滚诗人转向东方哲学吸纳营养的原因,具体可总结为以下三点:一是勃列日涅夫执政期间对意识形态的严苛控制。这种控制非但没能驯服民众的精神,反而激起了苏联青年一代对真理的呐喊和对自由的追求。而东方哲学所表达的万物流转、精神自由恰好切中时弊,且能够满足青年人对极端保守主义的反叛意识。二是“苏联改革时期普遍的精神和宗教追求以及90年代的各种精神融合,当时‘铁幕’趋向倒塌,国家反宗教政策的废除和社会的精神追求引起了人们对各种宗教信仰的浓厚兴趣”,摇滚诗人试图通过学习东方宗教哲学,进一步思索自我存在的价值。三是苏联解体前后市场经济急速发展带来的消费文化观念和物质主义,西方现代文明呈现的技术至上和疏离感,使部分摇滚诗人转向东方哲学寻找人道主义和心灵归属。这些社会现实问题是促使格列宾希科夫走向佛禅和道学的关键,反映了诗人力图挣脱官方意识形态和物质束缚、实现精神超越和灵动的尝试。

二、生命文本和文学艺术文本的交织:

格列宾希科夫对佛禅和道学的接受和援引

实验音乐专辑《非洲无线电波》(Радио Африка,1983)是格列宾希科夫承袭东方宗教文化的代表作之一,也是其超现实主义表达的巅峰之作。专辑中加入了嘈杂的无线电波声,隐喻西方的电台广播。“解冻时期”(1953—1964)以来,苏联民众对来自国外的“声音”兴趣高涨。据西方专家估计,勃列日涅夫当政初期,苏联大约有四分之一的成年人收听西方广播。尽管苏联政府试图让这些西方广播在苏联“失声”,但收效甚微。专辑虽名为“非洲无线电波”,实质上是诗人为了规避让苏联官方极为敏感的“西方”字眼而采取的折中之举,更值得注意的是,专辑封面用汉字书写,由汉学家普契科夫用毛笔所书。由此可以看到诗人对文化多元和自由的追求,也映射出他对于从东方文明当中寻找精神寄托的深切希望。

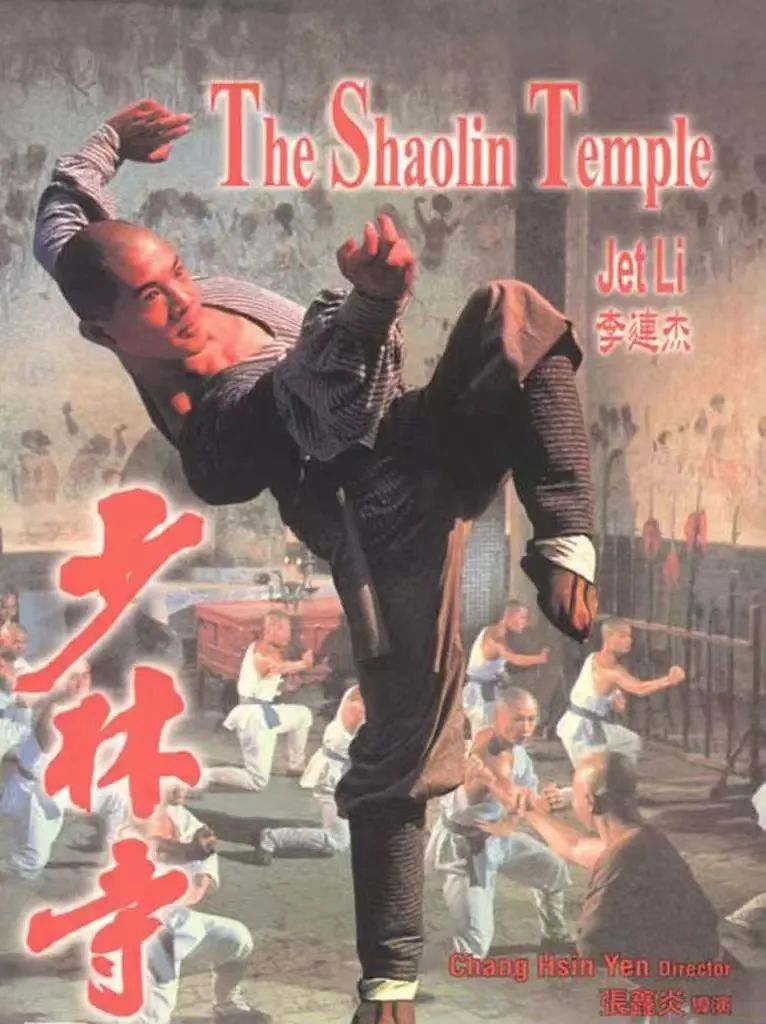

格列宾希科夫表示,“《非洲无线电波》是一张多元化的、充满活力的唱片”,“从封面到最后一个音符,显示了异域宗教与其他一切重新统一的潜力”。专辑中的《少林无线电波》(Радио Шао Линь)脱胎于电影《少林寺》(1982)的主题曲《少林少林》。该影片与20世纪下半叶风靡欧美的佛禅思潮产生交叉,凭借佛教文化、少林功夫、侠义精神和喜剧元素深受西方观众的喜爱。电影从少林寺的历史讲起,谈及禅宗初祖达摩一苇渡江后于五乳峰上面壁九年、首创禅宗。“少林”于摇滚诗人而言,既是具象的禅宗发祥地,又象征着自然和超脱的精神。因此,诗人将敢于对抗世俗的摇滚乐队“电影”也称为“少林”,将该乐队的创作看作尘世间难能可贵的“净土”。格列宾希科夫借鉴了电影配乐旋律并精简伴奏,使得《少林无线电波》呈现了佛教音乐的空灵和悠扬,置身其中,能够摒除外物的干扰,回归本心。

《非洲无线电波》和《少林寺》

图片源自Yandex

除佛教之外,在格列宾希科夫的作品中出现最多的是老庄道学。摇滚诗人曾表示,他的一生都在老子、庄子和孔子的影响下度过。他与东方哲学的渊源也起于道学。早在20世纪70年代他就对道学产生了浓厚兴趣,只是因为一时找不到相关书籍才转向佛学。从格列宾希科夫的早期作品《21号公路》(Дорога 21,1978)中便可看出,他对道学已经有了一些研究。该作品从标题上呼应鲍勃·迪伦的《重访61号高速公路》(Highway 61 Revisited,1965)。迪伦作品中充斥着丰富的隐喻和晦涩的逻辑,围绕贯穿美国南北的“61号高速公路”探讨信仰、政治、自由等问题,而格列宾希科夫的《21号公路》汲取了《道德经》中的众多意象和深邃玄妙的语言特点,他的“21号公路”喻指自由之路,“源于真实存在的高速公路——列宁格勒—塔林(Ленинград-Таллин)”,沿着该公路可去往当时相对自由的苏联加盟共和国——波罗的海共和国。格列宾希科夫深知地理上的出逃并不能摆脱苏联强权下的思想桎梏,唯有完善自我内心,才能找回独立生命个体的价值,实现真正的自由。故而在他的诗歌文本中,“21号公路”由狭义的地理空间概念上升到了哲学层面的“道”。

《21号公路》的第二节写道:“你的方块无隅 / 且美德即是罪恶 / 你的诗没有任何文字 / 且仇恨——笑声 / 晚上你伴着死亡入睡,并且你 / 远比他人幸福。”格列宾希科夫将《道德经》第四十一章的“大方无隅,大器免(晚)成,大音希声,大象无形”和第二章的“天下皆知美之为美,恶已”编入文本,构成了矛盾修辞。20世纪70年代,苏联非官方文学的诗学特征之一就是两极意象(美与丑、善与恶、生与死、存在与虚无等)的相融,《21号公路》文本充分展现了这一特征。诗人认为,真正的极致是勇于在所谓“对立”的两极之间探索自我,以内在的宁静获得真正意义的自由。继而,诗人将老子对“水”的解读“上善若水。水善利万物,而又静居众人之所恶,故几于道矣”引入第三节:“你总是落后 / 但你是主宰 / 你就像水,位于下方 / 但你是主宰 / 当我还小的时候,/ 你就教会了我你的 / 21号公路。”老子哲学里的水是在万事万物中流转的精神生命,象征着玄德和上善精神。诗人借此强调大道生生不息,人要坚守本心,拥有透彻的自由能量,不为政治强权下的意识形态桎梏所困。自此以后,蕴涵道学哲理的水之意象多次出现在诗人的摇滚诗歌中。

《天为什么不会塌下来》(Почему не падает небо,1982)同样从道家经典中汲取了灵感。其隐藏文本是《庄子·天下篇》中辩士惠施与倚人黄缭的典故。惠施学富五车,自以为最贤。黄缭向他“问天地所以不坠不陷,风雨雷霆之故”。惠施口若悬河却无法解惑,因其困于外物、苦于逐利,难以实现内心畅意。《庄子》言:“由天地之道观惠施之能,其犹一蚊一虻之劳者也。”格列宾希科夫借《庄子》典故探讨了两个问题,一是道家“人法地,地法天,天法道,道法自然”的宇宙观。诗人认为,人只是宇宙间的微毫,人所能做的正是老子主张的“无为”,而非功利性地强行寻找意义。这也引出了第二个问题——生命的意义。无论是庄子思想中的“天”,还是格列宾希科夫诗歌文本中的“天”,都不是割裂的宇宙部分,而是体现着古代中国天人合一的哲学观。诗人解释道,对待世界唯一且正确的方法就是爱,爱能够撑起天空,因爱而从事,并爱所从之事。故而诗人写道:“听到了她的名字——他等待着重复;/把所有不在意的东西都扔进火里。/ …… / 在她的星光下他走得很远;/ 雪在他的指间化作钢铁。/ 他站在河边,静静地喝酒;/洗掉自己身上的一切,重新活下去。”诗中的“她”(она)是“爱”(любовь)的拟人化,暗示着爱赋予了主人公方向指引和强大力量。“把所有不在意的东西都扔进火里”和“洗掉自己身上的一切,重新活下去”对应着老庄主张的抛弃世俗功利、回归自我。诗歌最后一节吟唱的“当他的一天悄然而奇怪地结束时,/他的马儿第一次保持轻盈”则表达了主人公不再因天是否会塌陷而忧心,因为他在爱的滋润下摆脱了沉重和迷惘,实现了道家追求的精神和谐。值得注意的是,除题目外,格列宾希科夫的诗歌文本中并没有直接援引《庄子·天下篇》的具体内容,但其塑造的曾经深陷困境的主人公,何尝不是困于外物的惠施呢?诗人从《庄子·天下篇》中获得灵感,又使诗歌文本不完全依附于前者,使听众对该作品的感悟不取决于是否了解老庄哲学,从而真正阐释了老庄强调的“道无处不在”。

格列宾希科夫在1999年接受哈萨克斯坦广播台的采访时,极力向听众推荐《庄子》,称其为“现代生活必读之物”。进入21世纪后,诗人在个人电台朗诵《道德经》,其摇滚诗歌与道学经典的互文性也趋向明晰和通俗易懂。摇滚诗歌《织女》(Ткачиха,2006)就化用了庄周梦蝶典故,延续梦境与生活、虚假与真实的经典命题:“我梦见自己是织女, / 这在我的梦中经常发生。/ 我久久地想弄清楚:是她梦见了我, / 还是我梦见了她。/是的,我知道中国人写过这个,/但理论是干枯的,而生命之树 / 长青,/我们得起床去伊万诺沃 / 看看那里的一切是否为真。”“理论是干枯的,而生命之树长青”引自白银时代作家帕斯捷尔纳克翻译的《浮士德》。诗人提到,庄周之梦并非老生常谈,而是生命个体的真实体验。他同古代哲人一样,也曾迷失自我,陷入何为现实、何为虚幻的困惑,但他最终放下执念,实现了超脱。这在诗歌的结尾处有所体现:“我没有着手任何事情,就让一切 / 像伏尔加河一样自由地流淌。/ 一只冻僵的猫儿坐在楼梯下—— / 我下楼喂它喝些牛奶。”

佛禅和道学渗透到了格列宾希科夫的音乐概念、意象体系和叙述框架中,并与俄罗斯文化结合,呈现出新的活力。诗人并非以一种寻求异域情调的猎奇心理对待东方哲学,而是将其视为对抗主流文化的有效支撑,并从中寻觅到了自己所欣赏的直觉式的精神探索。在佛禅和道学的启发下,诗人试图走出西方二元对立的思维方式,跳出意识形态与物质的束缚,实现精神自由。

三、融汇东西方哲学的诗学构筑:

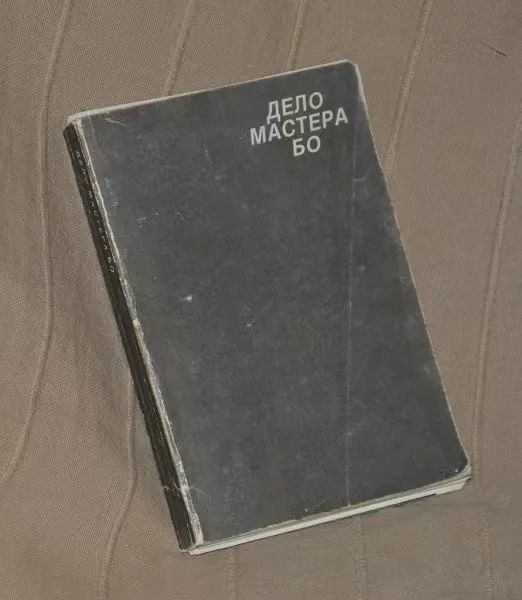

《白大师的事》

佛禅和道学虽然对格列宾希科夫的思想体系和艺术表达产生了深刻影响,但它们并没有替代诗人的东正教信仰,对诗人而言,基督教始终意义重大。上帝形象和《圣经》主题出现在诗人的诸多作品中,如《继续前行》(Двигаться дальше,1984)、《通往大马士革的路》(По дороге в Дамаск,1997)等。诗人在转向东方主题时,也经常诉诸基督教意象,如《21号公路》第一诗节中的“七重天”(семь небес)。组诗《白大师的事》(Дело мастера Бо,1984)更是集基督教、佛禅和道学为一体的典范,老庄的“道法自然”哲学观、佛教的“灵魂不灭”概念和基督教强调的“爱”相互对照、相互阐释,构成该诗的思想主题。诗人还从《易经》、李白的诗乃至法国革命史当中汲取多种元素,使该诗的意义更为丰富。可以说,《白大师的事》体现出折中主义者的意味,但不是后现代主义强调的机械的、人为的混杂,而是类似于希腊折中主义精神,即“相信各学派思想之间存在着共通原则,倾向于对各种学派对立的观点作某种程度的综合”。

《白大师的事》,图片源自Yandex

《白大师的事》共六小节,整体呈环形叙事,由重章叠句和复沓可分为三部分,展现了主人公白大师(Мастеро Бо)跨越东西方时空的三次人生。题目“白大师的事”(Дело мастера Бо)点明诗歌主人公的形象特征,化用俄国谚语“事怕行家”(Дело мастеров боится),暗指人物的可贵才华和坚韧品质。而这个蕴含异域色彩的名字“白”(Бо),呼应中国大诗人李白(Ли Бо)。俄罗斯的许多知识分子都很欣赏李白,在阿赫玛托娃、古米廖夫、巴尔蒙特、叶赛宁等诗人的著作中都曾或直接或隐晦地出现过李白的形象和诗篇。格列宾希科夫熟知李白,其作品《欢乐的日子》(День радости,2009)以李白的诗句“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”为音乐影片的拍摄背景,借以表达生命美好、韶光易逝、及时行乐的思想主题。

格列宾希科夫仰慕李白,仰慕其代表的诗酒文化及道家风流:“文人们喝得酩酊大醉,并试图长醉不复醒……他们在这种状态下开始吟诗。据我所知,他们不喜在清醒的状态下写诗,或者说,他们做不到。”不愿受世俗羁绊的格列宾希科夫于其中感受到了庄子“唯醉时真”的哲学和诗人们对飞翔人生的追求,他渴望像他们那般极致地释放本真,如清风飘摇,如流水徜徉,实现“风流”的生命状态。“我和崔为自己与风流文人相似的观点感到震惊,并开始尝试他们的方法。”在相当长的一段时间里,格列宾希科夫都携酒会友,没有河水,他们便让斟满酒的茶碗浮在浴池里,以完成“曲水流觞”。

格列宾希科夫把继承道家风流、实现物我两忘的“酒中仙”李白形象当作自己的一个理想。巧合的是,李白的名字(Бо)与格列宾希科夫的名字鲍里斯(Борис)在俄文表达上发生了交叉,都出现了音节Бо。此外,Бо还指向诗人的偶像——鲍勃·迪伦(俄文音译为 Боб Дилан),甚至组成了该诗乃至格列宾希科夫创作的关键词“爱”(любовь),并巧妙地嵌入意象“米拉波桥”(мост Мирабо)中。如果说Бо串联起三个诗人的名字是格列宾希科夫喜闻乐见的巧合,那么“爱”和“米拉波桥”同Бо的关联性则反映了格列宾希科夫的某些创作逻辑,呈现了词的可分解性、可重组性和意义的不确定性,是典型的后现代文字游戏。Бо展现的无数能指,使细微日常同波澜历史、抒情个人同历史风流人物、东方文化同西方文化相互交织,构成格列宾希科夫多义的诗学世界。

摇滚诗歌《白大师的事》的叙事模式和哲学观念杂糅了佛教、印度教“转世轮回”说和基督教来世主义。根据基督教的教义,灵魂只能存活于一个肉体,随着肉体的死亡,灵魂等待着基督的第二次降临、死者的复活和最后的审判。而佛教和印度教强调“轮回”,即灵魂在不同肉体的转世轮回。格列宾希科夫曾在采访中提到印度教的重要前身——婆罗门教,“婆罗门教相信,一个人不断地转世并出生在不同的社会文化中,是为了学习和获取某种教训”。这引起了格列宾希科夫的强烈共鸣,并试图以非洲人、印度人和俄罗斯人的不同生活体验来论证。在《白大师的事》中,格列宾希科夫围绕主人公白大师,构建了跨越东西方时空的三生三世叙述框架,强调灵魂不灭、精神永恒。主人公看似迥异的三生三世,实则是一次感悟本真、探求自我、前后连续的旅程。诗人塑造第一世时,着重展现主人公如何实现“道法自然”,在结尾处借《易经》中的“见龙在田”和“利涉大川”暗示其自我修行的达成:

她打开窗户,雪下得看不见屋顶。

她说:你还记得吗,你曾以为,

雪由分子组成?

龙降落在田野——以为你睡着了,已经太晚了,

尽管梦适合这个世纪。

然而充满怀疑的时代已然过去,水草分拨开来;

利涉大川。

感性的直觉主义和唯理性的技术主义是格列宾希科夫摇滚诗歌中常见的对立主题,前者象征着万物之源和纯净,后者象征着技术统治论和功利主义,预示极端理性的现代文明可能会“导向高度的野蛮”。在《白大师的事》中,诗人以拟人化的手法表现这种对立,将对立双方变成“她”(она)和“他”(он),同时也代表主人公的两种人格。“她”以自由审美的角度看待雪景,呈现发乎道家自然的状态;而“他”受理性认识论观念影响,机械单一地分析雪的物理性质,暗示自我精神的克制和麻木。通过语句的时态特征,诗人隐晦地表达了感性主义对技术主义的压倒性胜利,即主人公具有艺术审美特点的自然精神(直觉式心理)克服了线性的机械思维模式(逻辑化心理)。

“龙降落在田野”不仅意指德才兼备之人的出现,还融合了中国古代天文学说。青龙七星从田间地平线升起,意味着春季到来。它与开篇的冬雪共同作用于该诗节的时空构筑,交代四季轮转,符合诗歌整体的环形叙事。“怀疑”“水草”“利涉大川”呈现象征主义尤为推崇的“难以捉摸的暗示”,隐约指向达摩祖师一苇渡江的典故:南朝时期,南天竺僧人菩提达摩,不远万里来华传禅,他先入金陵,与梁武帝对话不甚投机后,折芦苇化作扁舟,渡长江北上,到达嵩山少林寺,广集僧徒,首传禅宗。该典故还被重构于诗作《伊万·菩提达摩》中,同样收录于专辑《白银之日》(День Серебра,1984)之中,与《白大师的事》形成对话。在《伊万·菩提达摩》中,诗人将菩提达摩生活的南北朝置换为20世纪的俄国,将其名字俄国化为“伊万·菩提达摩”,并延续其点化众生的神圣使命:“伊万·菩提达摩乘着春天的翅膀 / 从南方来;/ 他喝着河水 / 河里尚有冰。/ 他手里掌握着 / 我们所有房间/公寓和爱好的位置;/ 白虎沉默不语, / 青龙唱着歌;/ 他必医治那些听见的人, / 也许会是那些聪明的人……”《白大师的事》采用的龙意象和季节叙事逻辑均出现在了《伊万·菩提达摩》中,但此处的“青龙”另有深意。“青龙”“白虎”一同出现,很明显依托于中国古代将二十八星宿划分成的四方星野,即北玄武、西白虎、南朱雀、东青龙,在诗中它们分别指代东方文明和西方文明,“青龙唱着歌”和“白虎沉默不语”构成了鲜明的对比,传达出诗人坚信东方哲学能“医治”俄国人民精神世界的积极心态。

主人公(白大师)第一世与菩提达摩形象的交织呈现碎片化、模糊性和不确定性,主人公第二世却异常明晰地被阐释为怜悯世人的基督:

你有一些挚友,

他们给你摄影。

你躺在自己的浴池里,

就像在马拉和阿基米德中间。

他们按你的门铃——却从窗户进来,……

他们吃着你的身体,像吃面包,

他们饮着你的血液,像饮葡萄酒,

他们拿了三个卢布给出租车,

向新的胜利行进。

格列宾希科夫以“马拉”和“阿基米德”分别暗示死亡和顿悟,又反向运用基督给予信徒们面包和酒的典故,显然具有强烈的讽刺性。象征圣父、圣子和圣灵的数字三与卢布连用,暗示着神圣洁净被物欲横流的现代社会所亵渎。基督教认为,基督之爱即为教导,基督的死亡是爱的启示,其复活保证了基督徒拥有取之不竭的爱的源泉。然而摇滚诗人接下来所描述的第三世——复活后的基督形象——却背离了传统意义。诗人没有回避基督之爱的局限性,深信唯有精神的纯净和自由才能拯救麻木的人们,而爵士摇滚正是该自由精神的承载者:

复活再次 / 让你措手不及。

而爱对你来说——一门外语

空气中还有煤气味。

很自然地震动,

我神经上的苔藓就这样抖落下来;……

国际爵士乐的

时代到来了。

尽管主人公每生每世都经历痛苦和怀疑,但始终坚守自我,不随波逐流。主人公前两世都受缚于“此时此刻”,没有窥破自己同白大师的关系,不知道自己正是白大师,正如重章(第二节和第四节)所吟:“米拉波桥之下 / 水继续流淌;/ 可于我们而言呢?/ 这是白大师的事。”直至第三世在爵士摇滚的激发下,主人公不再困于一隅,实现了更为轻盈的生命状态,彻悟所谓“存在”:“米拉波桥之下 / 水继续流淌;/ 现在你知道了,/ 你永远是白大师。爱——回家的方法;爱——白大师的事。”至此,道学、佛禅和基督教哲学实现交织,促成了格列宾希科夫所定义的“爱”。

诗中的“回家”指的是回归本真、自在生活,而爱是实现该理想状态的永恒之路,是“唯一有效的方法”。格列宾希科夫认为,真正的爱益于他人,也益于自己,爱是给予自由,是开放,而不是封闭。爱不仅指代人们之间的关系,也包含对美的追寻、对不同文化的尊重和欣赏。格列宾希科夫表示,“没有好坏之分,只有是否合适,每个人(乃至每个民族)都有自己与生俱来的独特性,但我们对世界的认知可以使我们看到世界的多样性。”在诗人另一东方主题经典之作《长江上的雾》(Туман над Янцзы,2003)中,这种多元文化观念亦有所表现:

我扔掉罗盘,把钟表碾揉成尘埃

在长江上的雾中隐遁……

雾气凝聚在稻田上空,

天主教徒和萨满在其间徘徊

有的在上面徘徊,有的在下面徘徊,

他们的身影隐入长江上的雾中

我曾像大家一样,边纵酒边劳作

读罢《道德经》,便豁然开朗

烧掉了自己的空中楼阁……

如今我们都是兄弟,在这儿我们都是家人;

这样我们之间又怎会有你我的区分。

“罗盘”和“钟表”象征空间规则和时间规则,主人公抛弃甚至毁掉它们,表现出不为世俗及理性左右的自由状态。“雾”象征宇宙原本的混沌状态,暗示道法自然。诗人借无需也无法分辨上下左右的云雾,表达不同教派信徒间的对错争执实属无谓,对异者的排斥是对思想的禁锢。“烧掉空中楼阁”意指主人公打破自我禁锢,兼容并蓄,回归自由。随后,诗人描绘了被爱滋养的理想世界:“如今我们都是兄弟,在这儿我们都是家人。”这一诗句可以引发多样的联想:据《圣经》教义,人们都是上帝创造出的亚当和夏娃的后代,本就是兄弟姐妹;《论语·颜渊》从君子谦恭有礼的视角得出“四海之内皆兄弟”的结论;佛家云,贪婪的个人欲望和对众生平等的背弃是人们悲剧的缘由。经过摇滚诗人的暗示和循循善诱,“爱”的哲学和力量不再抽象,而是变得鲜明具体。

格列宾希科夫推崇的“爱”对内是精神和谐,对外是文化多元,不似基督教奉行的牺牲之爱那般沉重,而是融合了老庄的自然和谐之道,并强调禅宗的直指本心。以诗仙李白为部分原型创作的白大师形象,正是此“爱”的具象化身,是主人公历经三生三世后实现的理想生命状态。

结 语

自20世纪70年代以来,格列宾希科夫同他的水族馆摇滚乐队一直深受俄罗斯民众的喜爱,其摇滚诗歌的哲学精髓——精神自由、自然本真和爱的包容——既是人类文明发展长河中的永恒话题,也是生命个体摆脱当下困境的精神扁舟。格列宾希科夫摇滚诗歌所呈现的象征主义,跳跃、反逻辑、暗示的语言思维,复杂的意象体系建构和随处可见的互文性,反主流文化的戏谑性和后现代文字游戏等,也证实了其重要诗学意义。格列宾希科夫的摇滚诗歌,无论是在修辞还是思想内涵方面,以佛禅和道学为代表的东方哲学始终发挥着重要作用。典故的援引,叙述手法的借鉴,意象的承袭,又或是大道流兮、复归自然、虚实相生、混沌自由等东方哲学主题的讨论,都促成了格列宾希科夫与众不同的摇滚诗学。

格列宾希科夫之所以转向东方哲学,既是对俄国文学的隐性传统的继承,也是在欧美流行文化影响下东方哲学在俄国更为广泛的传播所致,但究其根本,是诗人反观自我文化、突破危机的尝试。诗人虽信仰东正教,却也意识到了其局限,试图通过佛禅和道学来弥补俄罗斯发展道路上匮乏的直觉式的精神探索和自然宇宙观,以反击极权主义、唯理性和功利主义,促使人们走出国家体制变革带来的幻灭感与精神迷茫。这种转向与其同时代的小说家佩列文(В.О. Пелевин)的思考不谋而合,映射出长久以来俄国知识分子对国家发展道路向东还是向西的思索。相比佩列文“摒弃以东正教为中心的斯拉夫传统”,借佛禅揭示现实的虚无,格列宾希科夫使基督教、佛禅、道学和谐共存于自己的摇滚诗歌之中,以乐观积极的心态吟唱自由和爱。那么格列宾希科夫是如何避免东方哲学元素与自己思想和创作中的基督教传统相抵触的呢?首先,他始终坚信基督教能够包容一切,兼容并蓄的多元文化观念和积极的批判性态度使诗人“将注意点更多地放到佛教和基督教之间心理上的一致性,而非两者在教义上的差异上”。其次是佛教、道学等东方灵性体系虽与基督教体系、世俗价值体系形成鲜明对比,却能够碎片式地融入多元化构建,不受既定语境束缚。

佩列文,图片源自Yandex

无论是对于东方哲学思想的接受,还是将其化用于创作实践,格列宾希科夫显然比他的许多前辈们走得更远,这与世界局势多极化、俄罗斯汉学蓬勃发展、诗人多次亲赴中国体验等不无关系,但更重要的是诗人的摇滚诗学是建立在多元的文化观念基础之上的。尽管近年来格列宾希科夫摇滚诗歌的文学性较其巅峰时期略有削弱,但他的新摇滚专辑《新丝绸之路》(Новый Шелковый Путь,2024)仍延续了对当下社会现实的深入思考和东方哲学主题。拥有众多忠实听众的格列宾希科夫摇滚诗歌不仅推动了中国文明和东方哲学在俄罗斯的传播,也使古老的东方哲学在与外国文化的结合中迸发出新的活力,这对东西方文化交流和世界文化多元化发展具有重要意义。

原文载《外国文学动态研究》2024年第5期“动态研究”专栏,责任编辑杜新华。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌 张文颐

排版:雨 璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注