袁浩丨19世纪俄国的“世界文学”:观念与学科起源初探

作者介绍

袁浩,北京大学外国语学院博士研究生,主要研究领域为俄语文学和世界文化关系。近期发表的论文有《布宁小说中的东方书写——以〈犹地亚的春光〉和〈四海之内皆兄弟〉为例》(载《欧亚人文研究(中俄文)》2022年第2期)本文为国家社会科学基金重大项目“俄罗斯诗学学派研究”(22&ZD286)的阶段性研究成果。

内容提要 “世界文学”观念对19世纪俄国的文学文化有着重要的塑造作用。本文试图以一手史料为依据,在俄国的历史文化和高校学科发展语境中考察19世纪早期舍维廖夫翻译“世界文学”观念并对其进行俄罗斯化改造的始末,追踪19世纪60至80年代世界文学的学科化历程和文学史书写实践,以还原“世界文学”观念的表现形式和对应学科的发展状况。研究这段历史将有助于我们观照俄罗斯民族意识和现代文学学科的形成过程,在二者的互动中理解19世纪俄国的自我塑造与世界想象。

关键词 世界文学 学科史 舍维廖夫 总体文学史

“世界文学”概念诞生于18世纪末19世纪初,即世界市场和西方殖民体系逐渐定型、“民族的片面性和局限性日益成为不可能”的时代,而这也是世界各民族,尤其是欧洲各民族的民族意识愈发强烈,现代民族国家加速形成的时期。

“世界文学”概念诞生之际,地处东西方之间、自我定位长期模糊不清的俄国刚从18世纪全盘西化、“心灵充当了西方的俘虏”的状态中摆脱出来,民族意识日益高涨,迫切需要确立自我与世界的关系、本民族的民族性、俄罗斯民族在世界文明和人类历史中的特殊位置。“世界文学”观念为这些问题的解决提供了自己的方案。一方面,俄国文学和俄罗斯民族可将世界各民族文学视作资源和养料,进行比较、参照和整合,借以确立本国文学的独特性和本民族的主体意识;另一方面,以“世界文学”观念为基础建立起来的学科体系,能为俄国提供关于世界文学和世界文明更为全面系统的知识,帮助俄罗斯民族与东西方各民族展开竞争,确认自己在世界文明舞台上的地位,说出自己的话语。由此,梳理19世纪俄国世界文学的观念史与学科史就具有了一定的文化史意义,我们或可借此观照俄罗斯民族意识和现代文学学科的形成过程,在二者的互动中理解19世纪俄国的自我塑造与世界想象。

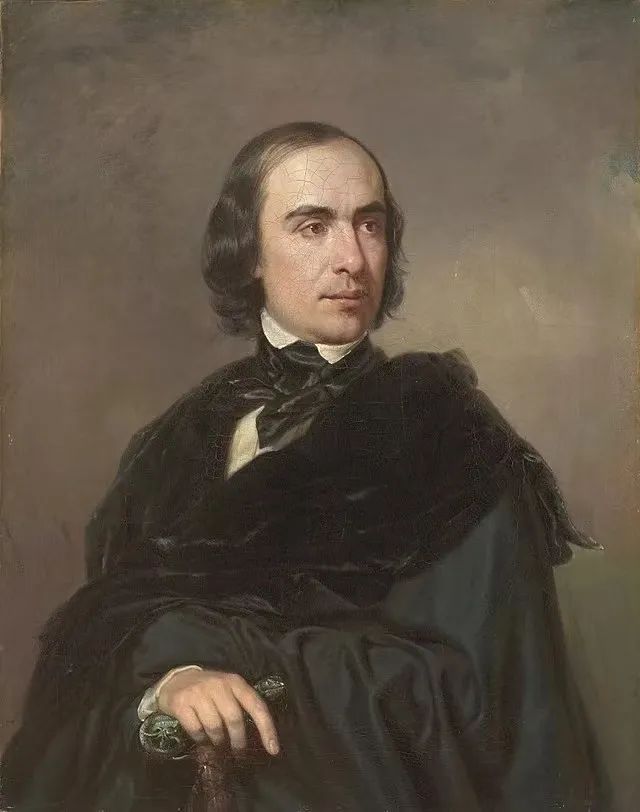

本文尝试以第一手史料为依据,在19世纪俄国的历史文化语境和高校学科图景中考察19世纪早期俄国批评家、文学史家斯·彼·舍维廖夫(С.П. Шевырёв,1806—1864)翻译“世界文学”观念并对其进行俄罗斯化改造的始末,追踪60至80年代世界文学的学科化历程和文学史书写实践,从而还原“世界文学”观念的表现形式和对应学科的发展状况。

斯·彼·舍维廖夫,图片源自Yandex

毫无疑问,“世界文学”概念在欧洲的广泛普及应归功于歌德。但这个概念何时被移译至俄语语境中?译者是谁?“世界文学”从一个单纯的观念舶来品变成俄国文学文化体制的塑造性因素,经历了怎样的“俄罗斯化”改造?这些问题的答案构成了19世纪俄国世界文学观念史/学科史的开端。

当代俄罗斯学者弗·阿·阿韦季相认为,在俄罗斯,对歌德艺术上的普遍主义理想、世界文学观念的兴趣肇始于19世纪20至30年代,舍维廖夫在这一观念的译介和接受过程中扮演了极为重要的角色。作为歌德的坚定拥护者,舍维廖夫从1826年起就开始在俄国各类报刊上积极发表歌德作品的翻译和评论文章。1827年,他在《莫斯科导报》(Московский вестник)上先后发表了《威廉·麦斯特的学习时代》(Wilhelm Meisters Lehrjahre)的节选片段、《论艺术作品的真实性和或然性》(Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke)和《浮士德》(Faust)第二部第三幕“海伦剧”的译文,并为后者撰写了评论。1828年,歌德之友、旅俄德人尼古拉斯·博尔哈特(Nikolaus Borchardt)随信给歌德寄去了舍维廖夫的译文和评论。同一时期,歌德收到了来自英国和法国关于“海伦剧”的评论。他在日记中记录说:“午饭前,爱克曼博士想到了卡莱尔,并为自己解释了他的某些意图……我们谈到了《海伦》在巴黎和莫斯科的接受情况。”舍维廖夫及其翻译和评论俨然成了“世界文学交流网络”中的一个关键性节点。

《莫斯科导报》,图片源自Yandex

阿韦季相尝试把俄语“世界文学”概念的开端定位在舍维廖夫身上,其证据是舍维廖夫1838年写于柏林的一首短诗。尽管诗中的“世界的感受”(всемирное чувство)、“歌德的感受”(чувство Гёте)等表达似乎暗示舍维廖夫熟悉世界文学观念,但全诗并未提及世界文学一词,说服力不免大打折扣。好在另一份文献提供了更为有力的证明。苏联时代出版的《文学遗产》(第4至6卷:约·沃·歌德)(Литературное наследство,Т.4-6:И.В. Гёте,1932)中收录了一篇讨论歌德与舍维廖夫关系的文章《斯·彼·舍维廖夫与歌德》(“С.П. Шевырёв и Гёте”)。该文引用的一段文字中,“世界文学”一词赫然在目。这段文字出自1839年《祖国纪事》(Отечественные записки)第3卷第4期的一篇题为《从法兰克福到柏林的旅途手稿》(“Дорожные эскизы на пути из Франкфурта в Берлин”,1839)的游记,系舍维廖夫1838年旅居德国期间所写。在游记中,他描述了自己游览歌德书房时所见的景象:“另一个书架上摆放着他生前收到的各类学者和作家寄给他的书籍。在那儿,我注意到А.瓦赫勒的世界文学史(история всемирной литературы),歌德十分推崇这本书。”所谓“瓦赫勒的世界文学史”,实际上是指德国文学史家路德维希·瓦赫勒(Ludwig Wachler)的《文学史手册》(Handbuch der Geschichte der Literatur,1822)。该书既没有以“世界文学”命名,也非严格意义上的“文学史”,但由于书中汇编了希腊、阿拉伯、叙利亚、波斯、亚美尼亚、中国、犹太、法国、西班牙、葡萄牙、意大利、荷兰、英格兰和苏格兰等民族和国家的哲学、史学、文学和自然科学著述,具有广阔的世界性视野,因而被舍维廖夫称为“世界文学史”。就目前史料所见,舍维廖夫在此使用的“всемирная литература”一词应是“世界文学”在俄国历史上的首次现身。

从游记中“世界文学”一词的上下文来看,舍维廖夫其实并未就这个概念展开讨论,他翻译这个词或许只是偶然为之。但如果考虑到舍维廖夫所处的历史文化语境,则可对他的翻译行为做出另一种解释。由于1812年卫国战争的胜利,加之德国浪漫主义运动的影响,俄国正在迅速成为一个民族意识高涨、民族主义情绪泛滥的国家。1819年,俄国贵族诗人彼·安·维亚泽姆斯基(П.А. Вяземский)在致友人的信件中率先表达了这种日益觉醒的民族意识。在信中,他建议将法语词nationalité译作“民族性/人民性”(народность),认为该词能够表现和概括俄罗斯诗歌的特色。维亚泽姆斯基此举具有政治与文学双重意味,一方面“借助这个概念的发明,意图为经历卫国战争的俄国确立一种区别于西欧的、本土的民族性”;另一方面用这个概念在俄罗斯民族性与俄国文学之间建立某种稳定的联系,使后者成为前者的载体与最高形态。如果说在维亚泽姆斯基那里,民族意识和民族性问题还只是停留在纸面上的泛泛而谈,那么在随后的20、30年代,它则成为一种社会共识,备受俄国政治精英和知识精英群体关注。俄罗斯学者尼·伊·钦巴耶夫认为,在19世纪20年代,由帝俄政治家米·米·斯佩兰斯基(М.М. Сперанский)起草的处决十二月党人的《1826年7月13日最高宣言》(“Высочайший манифест 13 июля 1826 г.”)和国务活动家德·尼·布卢多夫(Д.Н. Блудов)主持的《调查委员会报告》(“Донесение Следственной комиссии”)将“俄罗斯与西方对立”的观念提升到了官方意识形态层面。1833年由国民教育部部长谢·西·乌瓦罗夫(С.С. Уваров)提出的、“东正教、君主专制、人民性”的官方人民性理论,以及19世纪40年代爆发的斯拉夫派与西方派之间的大论战则直接将俄罗斯的民族性、俄国文学与民族性的关系、俄国的世界使命等问题置于整个公共舆论的中心,成为每位俄国精英无法回避的话题。例如,别林斯基就曾沿着维亚泽姆斯基的思路,将“民族性”确立为“衡量一切诗歌作品的价值以及一切诗歌荣誉的巩固性的最高标准、试金石”,“并在大量评论中与法国、英国、德国文学中的民族性/国民性比较,论述它在俄国文学中的境遇问题”。

作为官方人民性理论的拥护者和斯拉夫派的主将,舍维廖夫分享着与维亚泽姆斯基、别林斯基等人同样的历史文化语境。在这个语境中,“翻译”世界文学概念也就显得十分自然,因为它所包含的各民族文学以及这些文学中体现的民族性可作为俄国文学及其民族性的参照、比较和学习的对象,进而锻造出独一无二的俄国文学与俄罗斯民族性。

舍维廖夫对“世界文学-民族性”问题的思考可直接见于1841年发表在《莫斯科公国人》(Москвитянин)杂志上的《巴黎手稿:拜会巴尔扎克》(“Парижские эскизы. Визит Бальзаку”)一文。这篇文章记述了舍维廖夫与巴尔扎克之间的一次会面。在谈话中,巴尔扎克谈及法语和法国文化在俄国的普及,希望在俄国与法国之间建立文学财富的交换和互惠。这令舍维廖夫充满爱国主义和民族主义情感的自尊心大受鼓舞,他认为唯有表现为“对其他国家无私的、基督徒式的善”的俄罗斯民族性可以充当“世界文学”理想的基石:

这里其实论及了两种“世界文学”概念,第一种指除俄罗斯外的各民族文学财富,第二种则指俄罗斯民族对各民族文学财富的统一与整合,并将其表现于自身民族文学和民族性之中的理想状态。而实现这一理想的前提仍是俄罗斯民族性,“即一种博大的、普遍的基督教精神,一种宽容一切和世界交往的精神”。不难发现,舍维廖夫其实做了一番循环论证:俄罗斯民族能够凭借其民族性吸收整合世界各民族文学,并在自身的民族文学与民族性中体现“世界文学”理想。世界文学与民族性构成了复杂的辩证关系。

理解了“世界文学-民族性”这个命题,就可以解释为何舍维廖夫投身大学教育,积极开设外国文学课程、撰写相关教材和专著。1833年前后,舍维廖夫受聘为编外副教授,进入莫斯科大学讲授外国文学。事实上,在此之前,俄罗斯高校中几乎没有教师开设专门系统的外国文学课程。根据沙俄当局签署颁布的《1804年莫斯科大学、哈尔科夫大学和喀山大学章程》(“Устав Московского,Харьковского и Казанского университета 1804 года”)规定,大学的语文科学部通常下设7个学科,分别是“希腊语和希腊文学”“古代经典和拉丁语”“雄辩术、作诗法和俄语”“世界史、统计学和地理学”“俄罗斯史、统计学和地理学”“美术理论和考古学”“东方语言”,其中并无外国文学,甚至没有为俄罗斯本国文学专设的学科。舍维廖夫的到来改变了这种情况。从1834年开始,他在莫斯科大学开设“总体诗歌史”(История всеобщей поэзии)课程,为学生讲授东西方各国文学,率先为俄罗斯高校引入了世界文学课程。

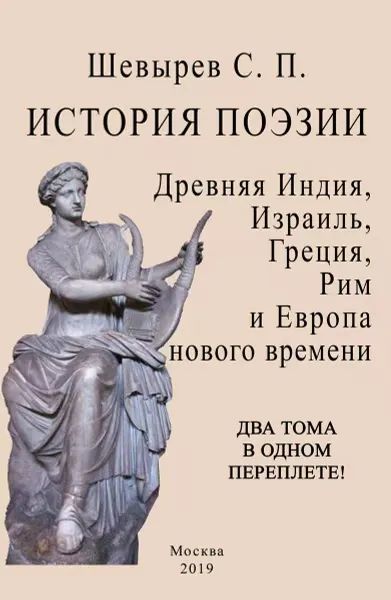

《诗歌史》,图片源自Yandex

授课期间,舍维廖夫以课堂讲义为基础撰写了两卷本《诗歌史》(История поэзии,1835)。他起初打算撰写一部“完整的诗歌史”,囊括西方和东方主要民族的文学,但最终只完成了部分内容。该书第一卷共包括四个部分,开头两章分析了近代西欧各国的民族性格、文学风格特征和发展状况,第三章讨论德法两国的文学史理论,随后的主体部分对梵语文学和希伯来语文学的历史进行了考察。第二卷叙述了古希腊文学和罗马文学,并论证了它们对后世欧洲诸民族文学的影响。虽然限于时代,该书远远算不上一本系统全面的世界文学史,但它的几个特点却值得留意。首先,这部书稿的考察范围未局限于西方文学,辟专章研究了梵语文学和希伯来语文学,颇具世界性视野。其次,该书基于“民族文学是民族性的载体”这一原则对各民族文学进行考察分析,指出每个民族“都有自己的特征,自己特殊的道德和生理属性,过着自己特殊的生活”。例如,西班牙综合了日耳曼、基督教和阿拉伯文化的元素,形成了以“夸大一切”和“矫饰”为特征的民族性,这正是西班牙盛行巴洛克文学的主要原因。最后,该书为自己设立了明确的读者群体,即有志于文学研究的大学生和青年作家。舍维廖夫在序言中承诺:“我的教学目标是激发年轻读者的兴趣,引导他们致力于典范性文学作品的历史研究和实证研究。”

从这几个特点不难判断,这部书稿是舍维廖夫“世界文学-民族性”构想的具体落实,他期盼自己的课程与书稿能够敦促俄国青年作家、批评家和其他知识精英了解世界各民族的民族性,学习和吸收各民族的文学文化成果,对其进行比较、整合,以便“充分认识自己语言作品的优势”,创造出独一无二的俄罗斯民族性和民族文学,进而确立俄国文学和俄罗斯民族在世界文学和世界文明中的特殊位置。《诗歌史》第一卷面世于1835年,此前,普希金的《叶甫盖尼·奥涅金》(Евгений Онегин)全文第一版已于1833年出版,果戈理在1831至1835年间先后出版了《狄康卡近乡夜话》(Вечера на хуторе близ Диканьки)第一部、第二部以及《密尔哥罗德》(Миргород),一大批杰出的青年诗人和小说家登上文学舞台,俄国文学的“黄金时代”业已来临。上述文坛现状恰好构成了舍维廖夫“世界文学-民族性”构想的一个脚注。

诚然,舍维廖夫的“总体诗歌史”课程和《诗歌史》一著为部分知识精英提供了认知、学习东西方各民族文学的机会,但毕竟失于片面和简略,难以涵盖世界文学的方方面面,且他的教学主要设在莫斯科大学,无法惠及全俄。由此,将“世界文学”学科化,在全俄范围内建立一门以生产高深世界文学知识、培养文学专家或具备深厚文学素养的知识精英为宗旨的学科的需求应时而生。

1863年,俄国国民教育部签署颁布了《1863年俄罗斯帝国大学总章程》(“Общий устав императорских российских университетов 1863 года”),其中明确规定,在俄国诸大学的历史-语文系下设置11个教研室,“总体文学史教研室”(Кафедра истории всеобщей литературы)即其中之一。考虑到舍维廖夫于1852年当选俄国皇家科学院院士,1855年担任莫斯科大学历史语文系主任,在俄国知识界和教育领域颇具名望和影响力,我们有充分理由认为,“总体文学史”学科不过是舍维廖夫“总体诗歌史”课程合乎逻辑的发展结果,这一学科命名是对“总体诗歌史”和“世界文学”两个词组的综合。具体到语言学层面,“总体文学”与“世界文学”在用词上虽略有出入,但语义十分接近,在许多语境中可以互相替换。高尔基世界文学研究所研究员伊·利·波波娃(И.Л. Попова)就指出,“19世纪,当‘世界文学’(всемирная литература)的思想刚刚席卷世界之时,‘全[总]体文学’(всеобщая литература)作为这一概念的俄语等值词被用于科学研究和高校章程中”。至于为何用“史”来统摄这一学科,而不是直接采用“总体文学”的说法,应与19世纪人文科学的知识型有关。用美国社会学家伊曼纽尔·华勒斯坦(Immanuel Wallerstein)的话来说,19世纪的人文科学“对于形式艺术实践(包括文学、绘画和雕塑、音乐学)的研究,这种研究时常接近于史学,如艺术史”。值得注意的是,“总体文学史”这一学科中所蕴含的世界文学观念较之歌德和舍维廖夫已经发生了变化。此处的总体文学/世界文学既非各民族文学间的交往和对话,也不是借助民族性才能实现的理想文化状态,而是一个具体的研究对象,即“具有世界性意义的文学作品,它们可作为人类精神生活演变的标志”。换言之,这里的“世界文学”是一个实体,指的是各民族经典文学作品之总和,与今天“世界文学”一词的常用义项近乎完全一致。

《1863年俄罗斯帝国大学总章程》颁布后,总体文学史教研室以及围绕它开展的教学和研究工作在俄罗斯诸多大学中如雨后春笋般涌现出来。到19世纪末,俄国的主要大学,诸如莫斯科大学、圣彼得堡大学、哈尔科夫大学、喀山大学和华沙大学都相继设立了总体文学史教研室,并配备了专门的教授、副教授和讲师。除大学外,其他教育机构也开设了同名课程,面向各个社会群体开展世界文学教学。如圣彼得堡亚历山大法政中学、神学院、高等女子进修班和莫斯科师范进修班等都纷纷设置总体文学史课程,并邀请维亚·尼·谢洛夫斯基院士(А.Н. Веселовский)、涅·亚·科特利亚列夫斯基院士(Н.А. Котляревский)、亚·伊·波诺马廖夫(А.И. Пономарёв)、费·德·巴丘什科夫(Ф.Д. Батюшков)和费·亚·布劳恩(Ф.А. Браун)等彼时的知名学者前往授课讲学。

涅·亚·科特利亚列夫斯基

图片源自Yandex

一门学科的形成与发展,离不开教研机构的设立,更有赖于该学科对自身疆界、研究方法的探讨和廓清。从总体文学史学科成立之日起,俄国学界就掀起了关于该学科的众多讨论,这种状况一直持续到19世纪晚期。当代俄罗斯学者亚·尼·德米特里耶夫在论及该学科的发展时认为:“19世纪80年代中期是在大学人文教育框架下就总体史的特点、这门课程的理论问题及其对象展开方法论思考的时期。”实际上,在这一时间节点之前,就有许多针对该学科的反思和讨论面世,包括维谢洛夫斯基的《文学史作为一门学科的方法与任务》(“О методах и задачах истории литературы как науки”)、尼·帕·达什克维奇(Н.П. Дашкевич)的《文学史学科的渐进发展及其当下的任务》(“Постепенное развитие науки истории литературы и современные её задачи”)、尼·伊·卡列耶夫(Н.И. Кареев)的《什么是文学史?》(“Что такое история литературы?”)、列·森·科尔马切夫斯基(Л.З. Колмачевский)的《作为学科的文学史的发展及其方法和任务》(“Развитие истории литературы какнауки, её методы и задачи”)和亚·伊·基尔皮奇尼科夫(А.И. Кирпичников)的《我国大学的总体文学》(“Всеобщая литература в наших университетах”)等文章。其中,维谢洛夫斯基和基尔皮奇尼科夫的文章细致地讨论了总体文学史的研究方法和学科疆界问题,为该学科的后续发展走向奠定了基础。

尼·伊·卡列耶夫,图片源自Yandex

1870年,维谢洛夫斯基受聘担任圣彼得堡大学总体文学史教研室副教授。在当年10月的总体文学史导论课上,他做了题为《文学史作为一门学科的方法与任务》的演讲。在演讲中,这位刚从欧洲访学归来的青年学者批评了德国和法国的总体文学研究,认为前者沉湎于分析和注解古代文本,受制于语文学的狭隘性;而后者虽然避免了德国总体文学研究过于专业化的倾向,具有一般教育的性质,但时常“以某个伟大人物来负责观点的统一和概括性”,忽视了世界文学的丰富多彩及其内部的异质性。为了祛除这两种不良倾向,维谢洛夫斯基提出要在世界文学研究中采用“历史-比较法”(сравнительно-исторический метод),即通过对文学事实进行比较,寻求它们之间的连续性和因果关系。我国学者刘宁将这一方法归纳为“研究各民族文学在统一的世界文学形成过程中相同或相似的东西,从而揭示出世界文学形成和发展的某些共同规律性”。历史-比较法并非维谢洛夫斯基首倡,早在《论将意大利八行诗引入俄国作诗法的可能性》(“О возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение”)和《但丁与他的世纪》(“Дант и его век”)等著述中,舍维廖夫就已经有意识地采用历史-比较法对意大利文学和俄国文学进行比较研究。作为舍维廖夫莫大课堂上的学生之一,年轻的维谢洛夫斯基自然而然受到这一方法的启示,并在后来的学术研究中积极采纳和改进该方法。从博士论文《斯拉夫关于所罗门和吉托弗拉斯的故事和西方关于莫罗利弗和墨林的传说》(Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине)到堪称其最高理论成就的《历史诗学》(Историческая поэтика),历史-比较法贯穿了维谢洛夫斯基的整个学术生涯。正是由于包括舍维廖夫和维谢洛夫斯基在内的几代俄罗斯学人的学术开拓,历史-比较法才成为俄国世界文学研究,乃至整个俄罗斯文艺学的核心方法原则之一。

在维谢洛夫斯基主持圣彼得堡大学总体文学史教研室的三十多年间,该校俨然成了俄国世界文学教学和研究的中心。从19世纪70年代起,维谢洛夫斯基先后开设了中世纪和文艺复兴时期的文学与历史课程,并在1880年推动圣彼得堡大学在历史语文系下设置罗曼-日耳曼语文学学部,使总体文学学科体制进一步完善。从80年代开始,该校总体文学的相关课程得到极大丰富,其中包括巴丘什科夫开设的罗曼语文学、布劳恩负责的日耳曼语文学和里·奥·朗格(Р. О. Ланге)主持的英国语文学等等。从教研室的课程设置中,不难发现一个问题,即不论维谢洛夫斯基本人抑或其他学者都将其学术视野主要放在欧洲,甚至是西欧文学领域,对于浩如烟海的非欧洲文学作品则关注较少。这种情况不仅出现在圣彼得堡大学,在俄罗斯其他大学中也极为常见。舍维廖夫《诗歌史》中曾憧憬的世界文学版图缩小至西欧文学这一隅之地。仿佛是为了呼应这一学科上的闭关自守,《1884年俄罗斯帝国大学总章程》(“Общий уставь императорских российских университетов 1884 года”)将高校中的“总体文学史教研室”更名为“西欧文学史教研室”。教研室名称的更替证明该学科正在对自身的学科疆界进行重新思考和划定。1886年,时任新罗西斯克大学教授的基尔皮奇尼科夫在《我国大学的总体文学》一文中就总体文学史学科的疆界何在、非欧洲文学究竟是否应该纳入这一学科等问题进行了讨论,并为这些问题提供了清晰的解释。

在基尔皮奇尼科夫看来,这门学科面对数量庞大的世界文学材料必须适当收缩其范围。首先,总体文学史应当放弃古典文学,因为研究古典文学需要接受古典学训练,且在各个大学中原本就有专门的古典学教研室和教师,总体文学史学者无须涉足这一领域,“仅仅是在进行比较或是为新欧洲的文学经典和潮流寻找源头时才会利用古典文学中的事实”。其次,总体文学史学科中不应包括俄罗斯文学和斯拉夫文学,因为后者作为本民族和兄弟民族的精神遗产,在大学中设立了专门的教研室予以研究,只有在将俄罗斯文学、斯拉夫文学与西欧文学进行比较时,它们才会被纳入总体文学史学科的视野。在将古典文学和本国文学从总体文学史中驱逐之后,还剩下非欧洲文学的学科归属问题有待解决。考虑时代原因,非欧洲文学对基尔皮奇尼科夫而言基本是东方文学的同义词。他指出:

显然,基尔皮奇尼科夫认为,总体文学史学科尚处于初创阶段,人员能力有限,无法对东方文学展开可靠的研究,因而只得将后者清理出去。但由此就产生了一个问题:在各个大学的历史语文系中都配有古典文学和本国文学的教研室,却从未设置东方文学的教研室,俄国19世纪的世界文学学科建制是否放弃了源远流长、汗牛充栋的东方文学?答案显然是否定的。研究东方文学的任务被分配给了东方学(востоковедение)学科。自18世纪以来,俄国就兴起了东方学研究,但大多数时候,这门学科的教学和研究零散地、碎片式地分布在大学、教会、俄国科学院亚洲博物馆和各类科学学会中,且主要以东方语言为对象,未对东方文学展开系统性研究。这一状况直到19世纪中期才发生变化。1854年,俄国参政院签署命令,要求在圣彼得堡大学东方语言系,并设置9个教研室,对于这一命令的相关解释是:“为了更加成功地研究东方语言,以取代过去那种在国民教育部各级机构中教授单独某种语言的情况,将这些语言的教学工作集中于圣彼得堡。”《1863年俄罗斯帝国大学总章程》更是直接将“东方文学”作为东方学学科的主要研究对象提上日程。该章程规定,在圣彼得堡大学东方语言系下设9个教研室,分别是“阿拉伯文学”“波斯文学”“土耳其-鞑靼文学”“中国和满语文学”“蒙古和卡尔梅克文学”“希伯来、叙利亚和迦勒底文学”“亚美尼亚和格鲁吉亚文学”“梵语文学”和“东方史”。在这9个教研室中,有些研究室又分设2-3个方向,如中国文学和满语文学教研室下包括“汉语和作家阐释”“中国文学史”“满语和满语文学史”三个方向。从19世纪50年代起,圣彼得堡大学作为俄国东方文学研究的主阵地填补了总体文学学科放弃这一领域后留下的空白,其影响甚至延续到苏联时代。许多著名的东方文学专家都曾授业于此,如埃及学家鲍·亚·图拉耶夫(Б.А. Тураев)、汉学家瓦·米·阿列克谢耶夫院士(В.М. Алексеев)和日本学家兼汉学家尼·约·康拉德院士(Н.И. Конрад)等。

在19世纪俄国世界文学学科的建设过程中,虽然由于学术传统、人员分配等问题,世界文学险些沦为“西欧文学”,但彼时日渐成熟的学科体系将“世界文学”巧妙地分配给斯拉夫文学、古典文学和东方学等学科,四者形成了各自的学术体制,学科间的疆界得以廓清。但与此同时,它们并非截然对立,反而分享着彼此的研究对象和方法,共同构建了以总体文学史为核心的世界文学学科体系,反映出舍维廖夫在《诗歌史》中曾初步勾勒的世界文学图景。这种学科间的交织融合将在多卷本世界文学史的书写中得到真正实现。

自1833年“总体诗歌史”课程和1863年“总体文学史”学科设立以来,全新的教研对象、研究方法和课程设置直接影响了俄国高校文学研究者和社会知识精英们的写作方向、译介趣味、论题的选择和确立,以“某国文学”为议题、书名的著述开始大量出版。这固然不能证明世界文学学科的完全成熟,却也足够说明世界文学观念在俄国知识界和图书出版市场上的普及。从弗·伊·梅若夫编纂的《图书目录材料:俄国文学和总体文学史》的统计来看,1855至1870年间,俄国出版与外国文学有关的图书和文章共计2006种,包括斯拉夫文学491种,古典文学(古希腊、罗马和拜占庭)324种,东方文学162种,欧洲和北美文学1029种。在这两千多种著述中,既有某个民族、某一时期或某种体裁的文学通史,如《德国文学史纲要》(Очерк истории немецкой литературы)、《德国诗歌史纲要》(Очерк истории немецкой поэзии)、《德国新浪漫主义文学》(Новая романическая литература в Германии),又有针对个别作家或作品的具体研究,如《略论卡莱尔的文学活动》(“Несколько слов о литературной деятельности Карлейля”)、《威廉·莎士比亚:论他的生活与创作》(“Вильям Шекспир. Кое-что о его жизни и творениях”)、《英国戏剧史特写:马洛,莎士比亚的一位前辈》(“Марло, один из предшественников Шекспира. Очерк из истории английской драмы”)。此外,大量西欧的世界文学史著述也在这一时期被译入俄国,如两位德国文学史家约翰尼斯·舍尔(Johannes Scherr)的《古今文学通史》(Всеобщая история литературы,1863)和约翰·格雷塞(Johann Grässe)的《从古至今已知所有民族的文学史》(История литературы всех известных народов:от древнейшего до новейшего времени,1860)。此刻的俄国知识界既对目力所及的诸民族文学有充分了解和研究,又有西欧世界文学史的书写经验可供学习借鉴,可以说,综合诸民族文学财富,撰写一部舍维廖夫设想中的“完整的诗歌史”的条件已然成熟。于是,一个新问题出现了,即如何书写俄国的“世界文学史”?是跟在西欧世界文学史著述后面亦步亦趋,还是立足本国世界文学学科的学科建制、发展状况和读者需求写出自己的世界文学史?这是两种截然不同的选择。

弗·拉·佐托夫,图片源自Yandex

1877年,俄国作家、新闻记者弗·拉·佐托夫(В.Р. Зотов)率先做了尝试,由他编写的四卷本《世界文学史》(История всемирной литературы,1877—1882)是俄国历史上第一部“世界文学史”,亦是大规模使用这一术语的首次尝试。以其为中介,“世界文学”(всемирная лиература)一词的用法和影响延续到了20世纪。德·谢·梅列日科夫斯基(Д.С. Мережковский)的文集《永恒的同路人:世界文学肖像》(Вечные спутники:портреты из всемирной литературы,1896)、高尔基创办的世界文学出版社和苏联时代出版的八卷本《世界文学史》(История всемирной литературы,1983—1994),就名称而言均可回溯至这部世界文学史。尽管佐托夫雄心勃勃,希望这部文学史能够如《诗歌史》一样有益于“某种文学的业内人士、专家和教授”,增长其专业知识,但遗憾的是,同时代人对它的评价并不算高,普遍认为“它并非一部系统的学术著作,更多是一部普及性的作品”。深究原因,当是佐托夫并未从事过科研与教学工作,且未能获得多少来自学院派的支持,这导致该书缺乏严谨可靠的方法论基础和创见,近乎沦为对西欧,尤其是德法世界文学史著述的编译和改写。该书扉页上更是直接写着,本书“筛选改动米勒、伯尔克、乌尔里希、蒙森、伯恩哈迪、格雷塞、克拉普罗特、邓克尔、格维努斯、舍尔、施密特、戈特沙尔、库尔茨、塔尔维、赫特纳、钱伯斯、格申伯格、丹纳、维尔曼、基佐、圣伯夫等人的著述”。因此,严格说来,这本《世界文学史》并非俄国世界文学学科自我发展的产物,倒更像是西欧学者研究成果与佐托夫个人趣味融合的结果。

与《世界文学史》不同,瓦·费·科尔什(В.Ф. Корш)主编的《文学的总体史》(Всеобщая история литературы,1880—1892)植根于俄国本土的世界文学学科传统,与该学科彼时的发展状况和体系架构相适应。首先,全书结构与前文论及的俄国世界文学学科的体系架构完全一致,根据地理空间、人种和语言等标准将世界文学划分为四大部分,即东方文学、欧洲古典文学、西欧文学和斯拉夫文学。此外,该书严格遵循学院派文学史的编写体例,全书由开篇的方法论章节和主体部分的文学史叙述构成。

由于涉及的语言和民族众多,这部文学史采取了集体创作的方法,作者共有十一人之多。除主编科尔什外,其他作者基本来自学院内的诸学科,其中既有出身总体文学史学科的专家,如上文提及的基尔皮奇尼科夫,也有专治古典学的学者,如语文学家、古罗马史家瓦·伊·莫杰斯特沃(В.И. Модество),还有六位东方学家参与文学史的编纂工作,如汉学家瓦·帕·瓦西里耶夫(В.П. Васильев)、印度学家伊·帕·米纳耶夫(М.П. Минаев)、希伯来学家伊·斯·亚基莫夫(М.С. Якимов)、阿拉伯学家维·罗·罗森(В.Р. Розен)和德国埃及学家爱德华·迈耶(Eduard Meyer)等。这与同时代文学史书写传统略有不同。19世纪西欧的世界文学史著述多是单人完成,少有集体合作编写的情况出现。这种做法虽然使全书保持了统一的风格和连贯的逻辑,但也有很大的缺陷,即单个作者毕竟所学有限,面对广博的世界文学无法面面俱到,难免会出现疏漏和错误。科尔什的世界文学史采取集体编纂的方式,将不同章节分配给各领域专家,有效降低了疏漏和错误发生的可能。值得注意的是,这种集体创作模式作为一种特殊的学术传统保留了下来,延续至苏联和俄罗斯联邦的文学研究中,至今俄罗斯学者仍旧偏爱采用集体创作方式编写文学史、批评史和文论史。

《文学的总体史》十分自觉地将由舍维廖夫开创、维谢洛夫斯基完善的“历史-比较法”作为全书的方法论前提。在前言中,科尔什即指出,19世纪科学最重要的研究内容是“对历史现象和事实的精确的比较研究”,这种研究不是简单地将各民族文学罗列出来,比较分析其差异,而是为了寻求各民族文学之间“思想上的连续性和一致性”,“在完整、连贯的图景中展示这个人类活动领域的历史”。研究各民族文学之间的连续性和一致性,势必诉诸比较不同文学作品的材料、母题和形式,并提炼出它们的相似之处,据此探究它们在不同民族和不同时代文学间的旅行、演变和进化。在该书的前几章,科尔什更是将“历史比较语言学”作为全书的方法论前提加以阐明。显然,在他看来,唯有在对不同民族的语言和文字进行历史比较研究的前提下,才能过渡至对具体文学作品的研究。这与维谢洛夫斯基的历史诗学有异曲同工之妙,后者也认为在文学研究中要重视研究修饰语(эпитет)和诗歌语言本身的演化问题。

从上述各方面看来,《文学的总体史》是学院派通力合作的结果,是世界文学学科自我发展的产物,但这部书稿与社会公共领域也有着密切的联系。一方面,该书主编科尔什并不是高校教师,其本职工作是政论作家和新闻记者,与佐托夫一样属于学院外的知识精英群体;另一方面,这部文学史也不是由国民教育部或其他科研机构赞助编纂,其赞助人是科尔什的合伙人,彼得堡出版商人卡·列·里克尔(К.Л. Реккер)。换句话说,这部汇聚诸多专业学者、历时十余年才完成的皇皇巨著其实是科尔什个人抱负与里克尔商业追求合作的结果,其第一批读者可能并非学院派人士,而是普通的大众读者。这也决定了《文学的总体史》内容上的驳杂,它既有对纯文学作品的严肃讨论,也致力于为普通读者提供文史哲,甚至是自然科学方面的知识,比如在“新时期英国文学”一章中,除纯文学作家外,被纳入叙述的“作家”还有哲学家约翰·穆勒(John Mill)、历史学家托马斯·麦考莱(Thomas Macaulay)和植物学家罗伯特·布朗(Robert Brown)等。《文学的总体史》的高深文学知识和普及性博学知识的杂糅、学术性与社会性的对立,背后暗含了19世纪后半期世界文学观念与学科建设的另一重维度,即世界文学不应该只局限于学院内部,而应当面向普罗大众,致力于提高社会公众的知识水平和文化素养。这与1861年农奴制改革后,大量文盲人口得到解放,识字的市民群体日益扩大有关。据统计,“俄国民众的识字水平从19世纪60年代的6%提高到1913年的28%”,城市居民的识字率更高,例如,1897年“圣彼得堡的男性工人约74%受过教育”。俄国大众对知识和文化的渴求前所未有地强烈。

科尔什是西方派思想家季·尼·格拉诺夫斯基(Т.Н. Грановский)和彼·尼·库德里亚夫采夫(П.Н. Кудрявцев)的学生,在政治立场上属于自由派,他“对进步以及知识和正直力量的胜利坚信不疑……对任何不公正、粗暴力量和蒙昧主义的任何表现都发自内心地感到深刻的厌恶和愤怒”。服膺进步主义理想的科尔什能感受到俄国民众迫切的渴求,他倾向于用现代科学知识改造俄国社会,启蒙俄国民众,提升整个国民的知识文化素养。作为博学知识的世界文学构成了他的启蒙武器。在他看来,缺少这些知识,“任何一个民族都不可能比其他民族走得更远,不可能说出自己的话语”。显然,科尔什一定程度上重复了舍维廖夫的世界文学观念,他希望俄罗斯国民和民族能够汲取世界文学中的知识财富,与东西方文明展开比较和竞争,说出自己独一无二的俄罗斯思想和话语。

季·尼·格拉诺夫斯基和彼·尼·库德里亚夫采夫

图片源自Yandex

在世界文学日益学科化、制度化的19世纪80年代,科尔什这种尝试十分可贵。《文学的总体史》既呼应了该学科彼时的发展状况,总结了学院内部的科研和教学成果,又激活了舍维廖夫曾注入世界文学学科中的民族性观念并保留下来,通过为俄国大众读者提供国民必备之博学知识,从而参与到民族事业和国家事业中。它兼具学术性和社会性,充当了学院和社会公共领域之间的桥梁。十月革命后,当列宁在《论人民教育委员部的工作》(“О Работе Наркомпроса”)中呼吁“给人民一切必需的教材和一切必需的世界文学(всемирная литература)”时,当高尔基创办世界文学出版社,组织巴丘什科夫、图拉耶夫、阿列克谢耶夫这些19世纪世界文学学科的“遗老”参与世界文学经典翻译和出版计划,为无产阶级读者提供物美价廉的文学读物,“培养俄国读者接受有关世界和人类的知识”时,他们所使用的“世界文学”或许不单来源于《共产党宣言》,更有可能是接续了同胞科尔什《文学的总体史》中所蕴含的服务民族与社会、启蒙国民的世界文学观念。

阿韦季相在梳理俄罗斯“世界文学”观念的接受情况时曾指出:“在19世纪中期,歌德的观念并未引发国内日耳曼学家们的关注。”他下此结论,大概是将“世界文学”视作一种纯粹的观念舶来品,从而忽视了世界文学“俄罗斯化”和“学科化”的复杂进程。从舍维廖夫的“总体诗歌史”课程到以总体文学史为核心的学科体系,再到科尔什的世界文学史书写实践,世界文学作为一种塑造性因素,在俄国的文学文化体制中留下了深深的烙印。它既是19世纪俄国与世界交往、界定自身民族性的场域,又是肩负培养知识精英、启蒙国民之使命的工具。或许正因为具备了多副面孔,“世界文学”才能具有如此旺盛的生命力,贯穿整个19世纪的历史,甚至延续到了苏联时代和当代俄罗斯。

纵览当代俄罗斯高校的学科设置,我们仍能发现世界文学观念和学科强大的统治力,比如莫斯科国立国际关系学院下设的“世界文学与文化教研室”和克拉斯诺亚尔斯克国立师范大学的“世界文学及其教学法教研室”。在俄罗斯最著名的两所高校,莫斯科大学和圣彼得堡大学,虽未设置名为“世界文学”的教研室,但在各自的语文系里均设有“外国文学史”教研室,用于世界文学研究和教学。它们的历史可追溯至19世纪的“总体文学史”教研室,甚至是舍维廖夫在莫斯科大学开设的“总体诗歌史”课程。

在今日中国的学术语境中,研究19世纪俄国世界文学学科的历史渊源、建制化进程和文学史书写,或能为当代中国比较文学的学科建设提供有益的启示。另外,深入了解俄罗斯民族的世界文学话语和实践,借鉴其经验教训,也有助于我们构建符合中国主体意识的世界文学话语,并借此更好地与他者,与世界相遇、对话。

原文载《外国文学动态研究》2024年第5期“动态研究”专栏,责任编辑王涛。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏 张文颐

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注