钱翰丨加缪小说主人公的动机问题——以《堕落》中的对话性与反讽为中心

钱翰,博士,北京师范大学文艺学研究中心教授,青年长江学者。本论文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目《新时期西方理论潮与中国文论话语分析研究》(22JJD750014)的阶段性研究成果。

内容提要 从《局外人》开始,加缪小说主人公的行为动机就始终晦暗不明。在作家生前完成的最后一部小说《堕落》中,主人公克拉芒斯无法以符合自己道德观的行动来解决内心的矛盾,于是以普遍的审判来回避对自己的审判和自我忏悔,并陷入审判者-忏悔者的心理镜像结构中。小说中多声部的对话性形成的反讽,消解了意义,主人公陷入虚无主义的陷阱,无法行动。这是现代人精神状态的悲剧。只有通过精神上“纵身一跃”,依凭对人之存在的肯定,我们才能够设想:西绪福斯是幸福的。

关键词 加缪 《堕落》 对话性 反讽 行为动机

一、可疑的动机:描写与回避

加缪(Albert Camus,1913—1960)不是高产作家,生前完成的长篇小说只有一部《鼠疫》(La Peste,1947),其他皆是中短篇,其中只有两个中篇:《局外人》(L’ Étranger,1942)和《堕落》(La Chute,1956)。《局外人》作为加缪的处女作也是文学史上的经典,对它的研究可谓汗牛充栋。然而有一个问题依然没有得到满意的解决:主人公默而索为什么杀人?小说中的“我”给出了解释:对面的阿拉伯人此前与“我”有过冲突,他手上拿着刀,而“我”口袋里正好有支手枪。小说写道:“太阳晒得我脸颊发烫,我觉得汗珠聚在眉峰上……这一次,阿拉伯人没有起来,却抽出刀来,迎着阳光对准了我。刀锋闪闪发光,仿佛一把寒光四射的长剑刺中了我的头。就在这时,聚在眉峰的汗珠一下子流到了眼皮上,蒙上一幅温吞吞的、模模糊糊的水幕。泪水和盐水掺和在一起的水幕使我的眼睛什么也看不见。”于是“我”开枪了。大部分研究者都直接采纳了小说给出的解释。黄晞耘认为这次杀人事件是“阴差阳错、因为偶然因素和本能反应”,这也是惜墨如金的加缪在此用了大量的篇幅来描写“我”的身体反应的原因。郭宏安先生也认为:“我们从旁观者的立场看,默而索杀人实在是出于正当防卫的动机,只不过是他‘因为太阳’,而他是那样地喜欢太阳而判断失误,使正当防卫的可辩护性大大地打了折扣。”小说虽然给出了说法,但没有足够的说服力来证明是正当防卫,默而索不仅开了枪,而且对准尸体又开了四枪。

接下来的法庭审理中,“我”对为自己辩护这件事漫不经心,虽然并不想接受严厉的刑罚,但是也没有强调自己的动机为什么是无罪或者轻罪,在法律和道义上都是如此。所以“我”既不关心审判者,也讨厌来试图拯救自己的神甫。默而索的沉默,一方面体现出男子气概;另一方面又是一种让人感觉可疑的逃避。加缪当然不可能真的认为默而索杀人是无罪的,但是小说唤起了读者对主人公的同情。逃避对杀人动机的讨论,是文本字里行间透露出来的症候:行为动机的缺失。加缪用大量篇幅描写身体,与其说是用来解释清楚“我”为什么开枪杀人,不如说云山雾罩,巧妙地绕开了这个问题。庭审的时候,检察官和律师争论的关键也不是杀人的动机,而是默而索对待母亲的态度,于是在“我”和跟随“我”一起观察的读者眼中,法庭也变得荒谬起来,体现了对“司法残杀度的揭示”。

《鼠疫》和加缪,图片源自Yandex

《鼠疫》主人公的行动在加缪小说中是最符合一般社会认知和道德的,里厄医生在困境中坚守岗位,救死扶伤,堪称医生中的道德模范。在发表半个多世纪以后,全世界遭遇疫情危机之时,这本书唤起了读者的热情,销量出现了一个小高峰。小说采用了加缪很少使用的第三人称,顺着时间线平铺直叙,是加缪最易读的小说,同时也略显平庸。即便如此,加缪在对里厄医生的描写上也尽可能淡化其动机,少有其在对抗困境时如何战胜困难的心理描写。反而在小说的结尾,让另一位配角塔鲁在对话中发表了长篇的内心自述:“他讲了好长时间,所谈的内容大致复述如下。简单说吧,里厄,早在来到这座城市,经历这场鼠疫之前,我已经饱尝了疫病之苦。我是个普通人,这样讲就足够了。然而,这种状况,有些人身处其中并不自知,或者安于现状,还有些人知道处境却想要摆脱。我呢,就始终想要摆脱这种处境……”这一长达七页的对话非常有趣,可以看成是《鼠疫》中处于叙事第二层的一个短篇小说。加缪终于忍耐不住,回到他擅长的第一人称写作,这也是《鼠疫》中更体现加缪风格的最精彩的段落,语言洗练而有张力,充满反讽和矛盾:塔鲁看到他的父亲作为检察官,判决罪犯死刑,而他感知到被审判者并不简单是一个罪犯,而且还是一个“鲜活的人”,他感觉到了被审判者具体的痛苦和恐惧,因此厌恶司法、死刑和自己的父亲。然而,在深入了解这一切之后,他发现反对死刑也可能直接或间接造成另外一些人的死亡和痛苦。如果塔鲁基于同情的理解接受废除死刑的理由,那么他是不是因此也要接受支持死刑的理由?无论怎么做都是错的,同样的,无论怎么做都是对的。“我回答说,那些高贵的鼠疫患者,那些身穿红色法袍的人,他们在这种判决中,也同样有充分理由;如果我赞同普通鼠疫患者提出的不可抗拒的理由和必要性,那么我也不能拒绝高贵的鼠疫患者陈述的理由。”然而,无论什么理由,都抵不过我们面对“鲜活的人”的具体感受。塔鲁“关心如何成为圣人”,却无法避免这种于心不安的状态。没有任何一个“理由”足以说服其行为。

二、《堕落》的对话结构

加缪生前完成的最后一部小说《堕落》在加缪小说中地位很特殊,对它的专门研究也不如《局外人》和《鼠疫》多。加缪不仅写作剧本,同时还是戏剧的演员和导演,丰富的剧场经历毫无疑问深刻影响了《堕落》的写作,其伪对话的形式非常奇特。这个由伪对话构建的中篇小说消除了其中一个对话者的声音,看起来像是独白,其结构比《鼠疫》中的长篇独白更加精巧。《堕落》也是加缪生前出版的最后一部小说,他在设计规划四个系列的时候并没有纳入这部作品,这是一部意外的作品,是加缪最具有实验性风格的小说。

加缪小说中的对话性与巴赫金揭示出的陀思妥耶夫斯基小说的对话性并不一样。后者小说中的对话意识会引导人物精神的变化,是未完成的“人身上的人”,而在加缪的小说中,虽然其对话性的特点同样使主人公具有了精神的复杂性和话语的多义性,但是不像后者那样强调人物观念的变化和精神的成长,加缪小说中的主人公从开始到结束都是同一个人,无论是默而索还是《堕落》中的克拉芒斯,虽然经历过人生的重大变故,但是他们的基本人格和人生观始终保持一致。拉斯柯尔尼科夫从故事的开始到结束所经历的人格变幻在加缪小说中是不存在的。对陀思妥耶夫斯基的小说来说,人物行为的动机非常重要,是欲望、伦理、社会观念等多方面共同作用的结果,拉斯柯尔尼科夫的杀人和悔罪都是多种动机和理由在不同时间共同参与的结果。陀思妥耶夫斯基小说叙事的焦点就在人物的动机之中,然而在加缪的小说中,人物的动机却非常模糊,或者说找不到动机。《局外人》和《堕落》都是第一人称,但与其他第一人称小说不同的是,小说中的“我”都不愿或不能清楚解释自己的行为动机。一方面,犹疑的叙事不断逃避读者对动机的追问;另一方面,对动机的描述在不断书写/划去的过程中变得难以琢磨。

巴赫金,图片源自Yandex

以下是小说的简述。在荷兰的阿姆斯特丹,喧嚣混乱的“墨西哥城”酒吧间内,在雾气弥漫的须德海和运河边,一位来自巴黎的律师滔滔不绝地讲述着自己的经历。他的对话者很奇特。从这位律师的口气中,我们可以推测他在与人对话,然而听不见对方的声音,这是一位既在场又隐蔽的对话者。主人公的名字叫让-巴蒂斯特·克拉芒斯(Jean-Baptiste Clamence),独身,40岁,以前在巴黎当律师,目前流落在阿姆斯特丹,从事一种很奇特的职业:审判者-忏悔者(juge-pénitent)。他曾经是成功的律师,志得意满、乐善好施、豪侠仗义,无论从哪方面看,他似乎都有理由把自己看作一个完人,如他自己所说“半是赛尔当,半是戴高乐”。一天夜里,他走在塞纳河的艺术桥上,周身涌起“一种功德圆满的巨大感情”,正准备点起一支“满足的香烟”,突然“一阵笑声”在他背后响起,然而四周空空如也,只有塞纳河的滔滔流水。紧接着,他又听见了那笑声,那笑声却顺流而下,渐行渐远……他回到家里,又听见窗子下有人在笑,打开窗户一看,原来是“有些年轻人在快活地告别”。他进了浴室想喝杯水,他的脸在镜子里微笑,然而,他的微笑“似乎具有双重性”了。正是这笑声打破了克拉芒斯内心的平静,他终于认识到,“以我为中心的圈子破裂了,他们站成一排,如在法庭上一样。自从我悟出我身上有可以受到审判的地方之后,我终于明白,在他们身上有一种不可抵抗的审判别人的倾向。是的,他们还在那里,一如既往,然而在笑”。这不是普通的笑声,最初它来自水里,后来则弥漫到他生活的各个地方。在他听见笑声之前两三年的一天深夜,克拉芒斯走上王家大桥,一个腰身纤细、身着黑衣的女人正凭栏望着流水,他只在她的深色头发和大衣领子之间的后脖颈前犹豫了一下,过了桥头,走上滨河路,他“听见身体掉进水里的声音”,他“立即站住了,但未回头。几乎同时”,他“听见一声呼叫,重复了好几次,顺流而下,然后戛然而止”,他“想跑,却仍伫立不动”,他什么也没做,只是想:“太晚了,太远了……”他希望忘记这一切,恢复平静,可是却常常听见笑声在内心升起,缠绕着他,无法躲避。这笑声使他从志得意满的宝座上跌落下来。他一方面在道德上忏悔,审判自己的罪过,另一方面他又不能接受自己从高峰跌落至深谷的事实,面对芸芸众生,他不能放弃俯视的角度。每当他指出自己的罪过,都把它泛化为整体人类的罪过。他向对话者所做的告白既是在证明自己的罪行,同时又在批判社会上一切人的罪恶与弱点。于是,他的忏悔就成为审判。克拉芒斯说自己有“两副面孔,是个可爱的雅努斯”。

《堕落》的叙事就从一个充满模糊感的场景开始:

“我”与“您”的对举,尤其是这个“您”在小说的文本中始终没有发出任何声音,令读者在阅读初期因无法确定“我”与“您”的身份和关系而摸不着头脑。同时,第二人称“您”的特殊指代性,又使读者怀疑自己就是被指称的对象,理解上的错乱构成了一种特殊的表达效果,这种不清晰的表意将持续到本段末尾。直到酒、杯子等物件的出现令故事氛围开始显现,逐渐明确的叙事空间帮助读者知道:这个“您”所发出的话语都被遮蔽了。

随着后续故事的铺开,读者知道小说正文由“我”在“您”身边的六段独白(伪对话)构成。自始至终,无论是在最初的寒暄还是叙事中,读者都没有看到“您”的回应,或任何与“您”有关的信息。“您”的身份是一个空位,“我”(让·巴蒂斯特·克拉芒斯)是主人公和叙述者。“我”的话语充满戏剧性的独白,而“您”这一称谓频繁出现,令读者时而代入隐含读者“您”,时而想象有一个在“墨西哥城”酒吧里与“我”交谈的“您”。“您”的身份的摇摆不定加剧了读者在阅读过程中被叙事内容调动起的怀疑。而“我”在说话的过程中还不断变更或抹去之前的陈述,在六段对话中,相似的场景被涂抹上不同的色彩,这种“变调”与身份摇摆让整个小说如阿姆斯特丹运河的水一样漂流摇荡。

为什么这样一部假独白或伪对话形式的小说中的话语隐含了强烈的对话性?对话性比对话更广泛和复杂,关键的问题不是对话的形式,一个由对话构成的戏剧完全可能是独白型的艺术表达,而看上去的独白形式却表现了“不同相等意识之间特殊形式的相互关系”。

《堕落》,图片源自Yandex

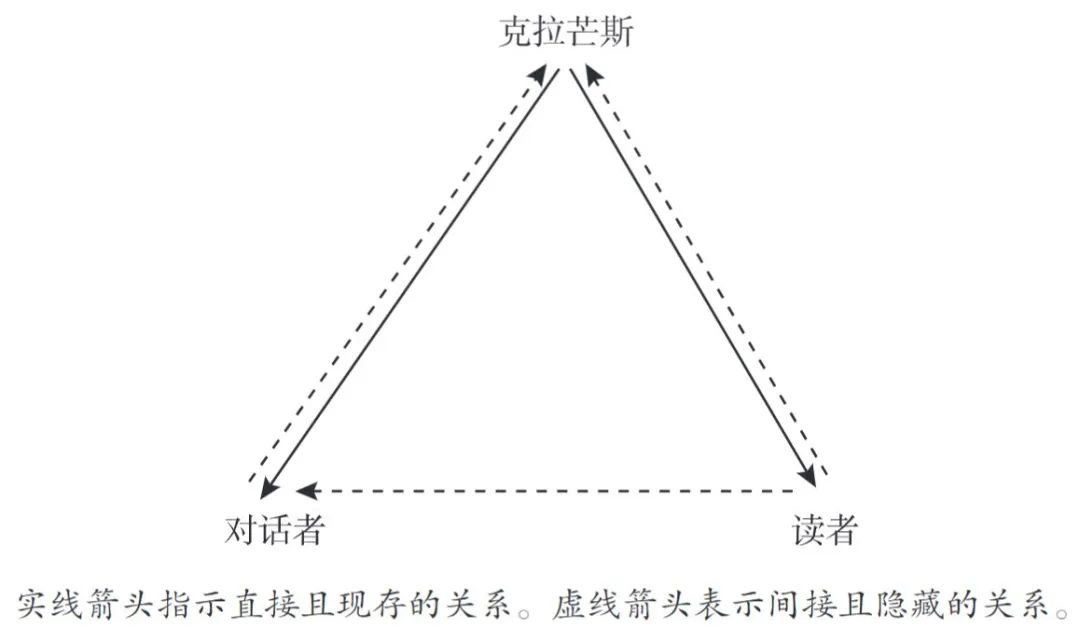

《堕落》的叙述文本表层,只有一个叙述者,一个叙述的声音。小说有意抹去其中一个对话者的声音,产生了一个人为的空白,需要通过读者的介入来完成,这使得读者间接地参与到对话中。因此,对话并没有因为对话者的隐身而被消除,却通过读者的介入而更加丰富。对话是在主人公克拉芒斯和一个隐藏的人之间产生的,可以猜测,他也是一个法国律师,与克拉芒斯有相同的职业和国籍。隐藏的对话要求读者立即介入并代替这个男人,并猜测他本来会说些什么,以完成对话,填补空白,并最终与作者合作完成文本。文本对读者的召唤是文本预期的视野。例如:“什么是忏悔的审判者?啊!我用这个故事引起了你的好奇心。”这里可能隐藏了这个对话者以前说过的一句话,读者需要重新创造它。文本暗示出的完整对话是:

对话者:什么是忏悔的审判者?您能详细谈谈吗?

克拉芒斯:什么是忏悔的审判者?啊!我用这个故事引起了你的好奇心。

因此,对话是通过读者介入文本而形成的,我们可以从中得出一个结论:读者改变了自己的身份,在文本的召唤结构的作用下成为这个对话者,甚至进入文本。然而与此同时,看似矛盾的是,读者实际上被夹在对话的内部与外部之间的某个位置,无法对克拉芒斯及其话语产生任何影响:

直接与间接、现存与隐藏、听见与暗示,这些对立关系赋予文本二重性的特点。支持文本结构的三角形,是一个沟通的模型,将这三个元素连接成一个不可分割的统一体。隐藏对话者的方式使克拉芒斯获得了一种特权,他不必考虑对自己叙述的即时的反驳和质疑,这使他可以延宕所讲的故事的真实含义和对自己的描述,并且在后面的叙述中反复删除和涂抹,赋予不同的意义和解释。而读者则缺少了一位真实的同谋来质疑其叙述。这就与卢梭的《对话录》这类自传体完全不同,在后者以对话构建的自传中,卢梭对自己的行为和观念总是做出即时的解释,卢梭的自传在文本上呈现为对话,可实际上是作者的独白。但是在《堕落》这样一个伪自传故事中,叙述者总是在后面的叙述中推翻前面的叙述的意义,并且尽可能用含混、多义和反讽的语言,使这些意义之间产生冲突。在反复的书写/擦除(sous rature)中,意义之间产生不断的对话,同时也漂浮流荡起来。《堕落》完美地体现了如何使语言变得多义的艺术:“我”在谈论自己的时候,总是同时指向在话语中不断变化的过去和现在,每一个形容词都在上下文中被变形,涂上新的颜色,产生反讽的效果。这是两种或多种声音和意识。无论是明显的还是暗示的,无论是在文本中还是在文本之外,都产生了多声部。也就是说,它有多个极点、多个视角。表达是模糊的,并且相互影响,词语的意义和色彩随着细微差别而变化,创造了一个内在的意义冲突领域。

卢梭,图片源自Yandex

三、对位法、叙事时间的

重叠和反讽

克拉芒斯的两种生活方式包含相反的行动和意识,它们产生了音乐上的对位效果:一种是辉煌的,另一种是黑暗的;一种是在法庭上,另一种是在昏暗的酒吧里;一种是在阳光明媚的巴黎,另一种是在雾气蒙蒙的阿姆斯特丹;一种是志得意满,另一种是神经质的焦虑症。这种双重性尤其体现在他的道德形象和观念之间的对位上:

远远地,我看见一根手杖在路的拐角犹豫,我立刻奔上前,抢先一秒钟伸出我仁慈的手,让盲人只能够接受我的帮助,用我温暖而有力的手引导他走上人行横道,穿过往来的车辆,走向安全的地带,然后分手,相互满怀温情。

带着礼貌,带着充满情感的团结,我每天都向所有盲人吐口水。

类似这样的话语、场景和极端的行为之间构成了反讽,因为克拉芒斯平等地描述和肯定这两个极端,而没有试图用一边否定和消除另外一边,小说变得紧张、模糊且丰富。对位法的技术使其中的每一个形容词都从其对立面获得了某种“传染”,产生了语义的变化,甚至有词语狂欢的效果。上面所列举的两个场景并没有得到克拉芒斯最终的评判——虽然这些话语不断挑动着读者的意识形态和神经。于是,第一阶段的满意而自信的生活状态是可疑的,而第二阶段的颓废消沉,在过度的贬低和漫画式描写中同样显得不真实。两个相互对照而矛盾的形象由此都渗透到对面的描写中,活跃起来,构成彼此的镜像,互相映衬又互相打扰。

对话必须在有限的时间内进行。《堕落》是一个在五天内进行的对话,主人公讲述了几十年的经历。在某种意义上说,相互矛盾的话语本身是“同时性”的,并置在场的。“我”的叙事打乱了时间的先后顺序,在叙述的话语中,过去就是现在,现在就是过去。秩序不遵循时间的流逝,而是遵循意识的流动,我们可以注意到过去和现在之间存在滑动,时间的墙壁被打破了。每一个叙述的场景和描写都在后面的叙述中不断叠加,意义也随之变形。在第一章,克拉芒斯说:

我从不在夜晚过桥。因为我许过愿。反正,你假设有人投水。要么,您跟着跳下去救他,而在寒冷的季节,您可能会有特别大的风险!要么您丢下他,逃回家去,那么归巢的潜水鸟就会有时感到不舒服。

这段话出现在第一晚的对话中,看起来毫无意义,像是“我”有点神经质的乱扯。读到后来,这些话语的含义是显而易见的:他目睹了一个女人投河自杀,没有施以援手,这个事件让他对自己产生了深刻的怀疑。但是当他说出这些话的时候,并没有开始讲述这个生死攸关的故事。在正式进入关键故事之前,桥被预先作为毫无意义的场景讲述出来。在以后的每次对话中,桥的意义都会不断添加,最终才凸显出塞纳河上那个生死攸关的夜晚和流水。虽然读完小说之后,读者可以重建“我”所经历的时间顺序,尤其是几个关键的时间点,但是在叙述时间中,“我”的故事时间似乎是不动的。桥和笑声在整个小说中的语义不断被转写、修订,并制造出矛盾和反讽的效果。

小说中用了很多的未完成过去时,这在法语中表达的是过去经常重复的动作,是对过去的一种“情景”的描写,而不仅是对某个事件的描写。而且主人公还会进一步把它推广到其他人身上:

我混淆了与我有关的事情和与他人有关的事情。我拿走了共同的特点,我们一起遭受的经历,我们共享的弱点,好脾气,当下的男人,最终,像他在我身上和他人身上施加的那样,我制造了一个面具。总之,一个面具,足够相似于那些马的面具,既忠实又简化,面对它们,人们会说:“看,我遇到过那个。”……“哎呀,这就是我。”起诉书完成了。但与此同时,我向同时代人展示的画像变成了一面镜子。

这段话非常重要。我们首先可以看到,谈论中的克拉芒斯同时具有他人和镜子的身份。但是,克拉芒斯就是克拉芒斯,这面镜子很好地反映了他,他因这种双面性(观察者和被观察者)而受苦,成为审判者-忏悔者。作为观察者,他是审判者;作为被观察者,他是忏悔者。整个小说是撕裂者的内心对话。

这也是为什么“有些人在克拉芒斯的忏悔-控诉中看到了当代意识的写照,有些人则看到了对异教徒普遍罪恶观念的抨击,还有一些人看到了对适度反抗的新阐释,或者对荒诞的描绘,对虚无主义的回归,对皈依的宣告,由一位新先知所承担的净化事业,或者是对萨特1951年在《现代》杂志中对加缪的攻击的迟到的回应”。这些解读都没有错,但又都是错的,因为它们都被自己的对立阐释消解了。每一个命题和观念,都处于反讽的关系之中。小说的多义性生成于“我”把对“我”和同时代人的批判纳入一个整体的生命处境之中,同时“我”的批判本身也被“批判”着,这个起诉书本身也是被起诉的对象。小说一方面嘲讽起诉书中的那些弱点,另一方面又对起诉本身施加了更强烈的嘲讽。“我”的声音就像回音壁一样反复。每一个判决都同时需要辩护,而每一个辩护本身就是审判。《堕落》呈现为戏剧性独白,然而这个独白从不呈现单一的声音、一个独特的意识,一切都是多重的。小说中这个唯一的主人公以自己的声音,通过内心的矛盾,创造了两种或者多种声音。讲述者和被讲述者,观察者和被观察者相互依赖,这就是克拉芒斯给自己取名的结构:审判者-忏悔者。

萨特,图片源自Yandex

这个相互映射和对立的心理结构使克拉芒斯成为无法行动的人,他既不能以真正忏悔的精神彻底否定过去的自我,洗心革面,又不能以真正的审判者心态满足自己的自恋和傲慢,继续过志得意满的生活。他把自己卡在相互对立和反讽的话语和意识中间,无法选择,只能在话语的宣泄中寻求安慰。

四、文本对读者的召唤:

“我”的自传,但您也是……?

所有作家在写作的时候都会建立起读者的期待视野,这一视野也会反过来影响他的写作。《堕落》由于其独特的伪对话形式,会更加强化期待视野的重要性。首先,加缪肯定会预见他的读者是知识分子;他也在不断通过泛化指称的方式和奇怪的表达挑战读者,比如“我一直觉得我们的同胞有两种狂热:思想和出轨……不过,我们不要谴责他们:不仅仅是法国人,整个欧洲都是这样。我有时梦想着未来的历史学家将如何评说我们。对于现代人,一句话足矣:他出轨,也读报”。

我们前面提到,在隐藏了克拉芒斯的对话者之后,文本获得了直接对读者发言的特权,读者在内部和外部同时参与对话。《堕落》在这里生动地展现了戏剧的特点,唯一的主人公,在阿姆斯特丹运河边的舞台上,直接向观众发言。根据本维尼斯特的语言学理论,“我”与“你”是同时产生和显现的,当文本中的另一个对话者消失,这个“你”即刻变成匿名的普遍的读者。

《局外人》,图片源自Yandex

小说于是呈现为自传的叙述方式,叙述者-主人公直接对读者说话,作者的生活成为重要参考。通过这种方式,加缪可以直接表达他的思想或情感,而不需要像《局外人》那样通过他的主人公来绕弯子,克拉芒斯可以被视为加缪的面具或变形的庇护所,在他的掩护下,加缪可以发出自己的声音。洛特曼在《加缪传》中指出:“《堕落》中最有说服力的线索是自传式的。”特别是在一部没有情节、没有行动的小说中,主人公的声音不可能清晰地与加缪的声音区分开。当小说以“我”的声音讽刺性地说“我们”出轨的时候,加缪其实也在讽刺自己。此处要注意的是人称代词“我们”的语义可以同时指向我、你、我们和你们。加缪在生活中就曾有过不少情人,加缪、克拉芒斯和他口中的当代欧洲人都在“出轨和读报”。虽然我们不能简单把《堕落》当作一部真正的自传,但小说中那些凌厉的嘲讽和无情的挖苦,并不回避作者自己。托德在《加缪传》中就认为:

在接受访谈时,加缪强调他不是小说的主人公让-巴蒂斯特·克拉芒斯。可加缪会不会是一个深刻、机敏的自传作者,就像克拉芒斯透过他的面具表现出来的一样?他的亲友是不会弄错的,他们懂得加缪,也认出了他。一位熟知内情的读者——弗朗西娜——懂得她的丈夫(也是她的兄长)是想借此摆脱他自己的一部分特性,就像他试图摆脱那个让他不自在的巴黎文人圈子一样。她和其他一些人都明白小说中的某个带有象征意味的场景究系何指。

一般读者也许会怀疑,《堕落》如果是一部自传,其言辞是否对自己过于无情和严厉,自传一般来说不是都像卢梭那样对自己有一些回护的成分吗?可是反过来说,克拉芒斯对自己的陈述即便如此无情而严厉,然而这个无情而严厉的审判通过审判的普遍化,不也是变成了另外一种辩护吗?

不过,如果把《堕落》看成自传,无疑不符合现实(虽然小说中肯定有加缪自己的经验),阿姆斯特丹浓重的雾气也正好是地中海阳光的反面,这种解读也严重低估了小说的思想性和艺术,并使小说的涵义变得过于狭窄。这不是一本关于个人的书,它完成之前的原拟标题是“当代英雄”。克拉芒斯是具有普遍性的形象,通过“伪对话”和人称的游戏,“我”被概括和漫画化,获得了典型的特征,指向每一个人。在小说的结尾,克拉芒斯说:

此处通过人称转换的游戏,小说的陷阱终于更加直白地显现出来。这个“您”是谁?既是克拉芒斯自己,也是那位隐身的对话者,同时还是世界上一切的“您”——所有人。由于对话者隐身,每个读者都是那个“您”。通过对“人”不断普遍化的审判,克拉芒斯把“我”变成了“您”,他自己的故事变成对话者的故事,变成世界上一切“您”的故事,于是那个没有跳下水救人的不只是克拉芒斯,而是所有人。克拉芒斯对当代人最尖酸也最有穿透力的话语就是:“您也是……?”他试图用普遍的罪感抵消个别的罪感及愧疚。加缪自己在谈论《堕落》的时候说道:“他的思想是现代的,换言之,他无法忍受被别人评判。因此,他急于作自我批评,其实是为了更好地审判别人。”本质上,审判别人的目的是逃避审判:

我们都是特殊情况。我们都求救于某种事情。每个人都宣称无辜,不惜一切代价,甚至为此而指控人类和上天。您恭维某人努力地变得聪明和仁慈,这仅能使他大致满意。相反,如果您欣赏他天性仁慈,那他就会心花怒放。反过来,如果您对一个罪犯说,不是天性,也不是性格,而是环境使他犯了罪,他会狂热地感激您。在辩护中,他甚至会选择这一时刻流泪。

克拉芒斯的痛苦在于他无法真正地用忏悔来拯救自己的罪感意识,他给自己设定的审判者身份从根本上堵塞了自己的忏悔之路。而之所以如此,是因为他无法用行动满足自己的思想。他在痛苦中咀嚼自己的回忆,一方面是因为他的良心和同情心;另一方面是因为他的行为(道德实践)不符合自己的道德思想。这二者的距离决定了精神痛苦的程度。在古典精神中,忏悔从本质上来说是通过行为来拯救自己。孔子谈到颜回的时候,言其“不迁怒,不贰过”,又说:“言顾行,行顾言,君子胡不慥慥尔!”孟子曰:“行有不得者,皆反求诸己。”奥古斯丁说:“真心忏悔,遵照信仰而生活。”这些都是主张通过行动来忏悔和自我拯救的古典思想。然而,克拉芒斯在小说的结尾处彻底放弃了行动的可能:

克拉芒斯遭受“现代性痛苦”是因为他失去了道德实践的能力。1984年3月7日福柯在法兰西学院的授课中说,与古典时代力图在生活中实践哲学和思想不同,现代社会中的思想与生命实践逐渐远离,“当哲学成为教授的职业,这时哲学生活就消失了”,只剩下无法驱动人行为的喋喋不休的话语。克拉芒斯的悲剧也是加缪对现代人的警告:“如果希腊人对绝望以及悲剧曾经有所体认,必然是透过美以及它那种令人屏息的东西。这是一出极致的悲剧。然而现代人的绝望却是基于丑陋和平庸……我不是现代人。”克拉芒斯在话语的斗争和反讽中,无法做出根本性的选择;反过来也可以说,他恰恰是因为失去了行动的勇气,只能在“水这么凉”的感慨中,让自己陷入语言的牢笼。这不仅仅是主人公的个人悲剧,也是现代社会中哲学话语与行为的分离造成的实践难题。

余 论

在《西绪福斯神话》中,除了“荒诞”这个关键词,还有另外一个相对应的关键词“纵身一跃”(un saut),通过这一跃,“从一种世界无意义的哲学出发,最终为世界找到一种意义和深度”。然而关键性的一跃本身并没有任何建基在逻辑上的理由,如同西绪福斯对苦役的承担和对自己幸福的确认。虽然加缪与萨特都被称为荒诞哲学家,但是两个人面对荒诞的解决方式显然不同。萨特的作品强调人应当勇敢行动,只要有自信正确的动机,就不必在道德上畏首畏尾,无论在《脏手》(Les Mains sales)、《死无葬身之地》(Morts sans sépulture)还是在《苍蝇》(Les Mouches)中,主人公都是为了某种事业而勇于行动的人。因此,“对于萨特来说,革命的暴力是一种合法的防卫或者说有理由的杀人”。相反,加缪则常常陷于无法决断的状态,最典型的是面对阿尔及利亚独立战争的态度。作为一位左翼的黑脚(pieds noirs)知识分子,他一方面同情阿尔及利亚人的诉求,反对法国殖民者的残酷压迫,另一方面他又不希望阿尔及利亚独立。他常常被夹在支持独立的左翼知识分子和法国民族主义者之间,两头不讨好,深陷内心矛盾——“独立的想法在加缪看来是现实的,但在伦理和情感上又是不可接受的。”如果说萨特的关键词是革命,那么加缪的关键词就是反抗。“我反抗,所以我们存在。”虽然都是基于人道主义的政治观念,但革命是肯定叙事,反抗是否定叙事。

然而,加缪最终还是要凭借“纵身一跃”来摆脱虚无主义的诱惑,即使不能论证面对世界必须说“是!”的理由,人也要像西绪福斯一样肯定自己的存在,生存本身就决定了人是自己的主人,而不是奴隶。“应该设想,西绪福斯是幸福的。”加缪不是重要的哲学家,在哲学史上可能没有什么太高的地位,但这也许恰恰是使他在文学上获得成功的原因。因为他更信任的不是逻辑话语的推理,而是地中海的阳光、生命的感觉和自我确认。

原文载《外国文学动态研究》2024年第5期“作品及作家研究”专栏,责任编辑龚璇。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌 张文颐

排版:雨 璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注