戴思羽丨哥特弗里德·博姆的图像阐释学述评

戴思羽,博士,东南大学艺术学院讲师,主要研究领域为现象学文艺理论、西方现当代美学、西方艺术史。近期发表的论文有《从模仿现实到生产现实——论海德格尔的艺术现象学与现代艺术》(载《文艺理论研究》2023年第6期)。本文为中央高校基本科研业务费资助项目“气氛美学视域下艺术作品物性研究”(2242024S20023)的阶段性研究成果。

内容提要 理解艺术作品是西方艺术史研究和艺术批评的基础,阐述理解艺术作品的方法和原理则是西方美学的一项根本任务。自19世纪末现代艺术出现以来,对艺术作品的理解变得愈发困难,以至于传统的艺术阐释方法面临失效的境地。面对这种情况,德国当代著名艺术史家哥特弗里德·博姆提出了自己的图像阐释学,他尤其关注艺术作品的物质媒介的主题化,探讨了物质媒介作为现象在作品意义生成中所发挥的作用。博姆的图像阐释学为基于传统符号学的阐释学的美学范式转变提供了一种可能,不仅为艺术史学科的方法论建设开辟了一条新的进路,亦为当代跨媒介诗学研究带来重要的启发。

关键词 哥特弗里德·博姆 现代艺术 图像阐释学 母体 图像差异 跨媒介诗学

引 言

理解艺术作品是西方艺术史研究和艺术批评的基础,而阐述理解艺术作品的方法和原理则是西方美学的一项根本任务。哲学家伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)在20世纪60年代创建的阐释学美学便是西方现代最主要的美学思想之一。西方传统的图像志和图像学方法也以理解和解释艺术作品为目标,它们均将艺术作品视为符号,试图追踪作品所指称的意义。这种在符号学意义上展开的艺术阐释根本上与再现的思想,亦即与艺术模仿论相符合:艺术作品本身的感性特征并不重要,重要的是它所模仿和再现的内容,也就是它作为符号所指示的外在于自身的意义。自19世纪末现代艺术出现以来,以这样一种阐释为基础的艺术史研究和艺术批评日益举步维艰。因为现代艺术在很大程度上旨在摆脱艺术模仿论,回归艺术媒介本身,这就导致作品所描绘内容,也就是它指示的东西变得难以辨认,尤其在无模仿对象的抽象艺术出现后,情况更是如此。对艺术作品的理解变得愈发困难,传统阐释学的方法面临失效的境地。

面对这种情况,德国当代著名艺术史家哥特弗里德·博姆(Gottfried Boehm,1942—,又译戈特弗里德·贝姆)提出了他自己的图像阐释学。他认为,艺术作品不是不能被描述或阐释,关键是如何进行阐释。现当代艺术的发展要求我们对传统的艺术阐释方法进行反思。传统上对艺术作品的符号学阐释根本上源于西方理性主义的思想传统,它强调对艺术作品的理性主义把握,而忽视了作品本身。与这种传统的阐释方法相对,博姆的图像阐释学强调回到作品本身。什么是艺术作品?它首先是由特定的媒介所构成的物,作为一个物,艺术作品并不指示什么,它带着自身的不透明性纠缠、挑逗着人,以此挣脱阐释者的理性控制而企图作为自身展现自身。因此,博姆的图像阐释学关心的不是对作品所蕴含的意义的破解,而是致力于在观者与作品的相遇“事件”中呈现作品本身,即解释作品意义在当下知觉中如何诞生。

伽达默尔和哥特弗里德·博姆

图片源自Yandex

在《论图像阐释学》的开头,博姆指出:“图像阐释学的根源在于将眼睛关于图像的经验转化为语言的媒介。”根据伽达默尔的思想,阐释基于理解,而理解的实现离不开语言,也就是说,对艺术作品的理解和阐释最终需要通过语言表达出来。基于此,博姆的图像阐释学尤其重视图像和语言之间的转化问题。传统的阐释方法难以解读像马克·罗斯科(Mark Rothko)、巴尼特·纽曼(Barnett Newman)等抽象艺术家的艺术作品,因为这些作品的内容被认为涉及不可言说的东西。但是在博姆看来,我们眼睛关于图像的经验并不旨在识别图像所描绘的、可以转化为语言的内容,而是为了让图像本身得以显现。因此阐释艺术作品的目的不在于将我们识别的艺术作品描绘的内容转化为语言,而是将作品本身在感知中显现的这一经验过程转化为语言。虽然现代艺术强调纯粹视觉,但这并不意味着它就存在于语言之外,博姆的图像阐释学试图解决纯可视性和可说性之间的矛盾,因此它也超越了西方艺术史研究和艺术批评的“语-图”之辩:一方面它不否认,艺术作品需要被理解,而理解必不可少地需要语言的媒介;另一方面它又坚持,在对艺术作品的理解中,亦即在将作品转化为语言媒介的过程中,作品本身不可被忽视。也就是说,图像阐释的核心不是用语言替代作品,而是用语言揭示作品,让作品作为自身凸显出来。

那么博姆的图像阐释学具体是如何做到这一点的呢?它如何能摆脱传统阐释方法所面临的困境,在积极意义上接近现当代艺术呢?基于现当代艺术的发展,苏珊·桑塔格拒绝传统阐释所关心的内容层面的意义,强调对艺术作品本身的形式/风格的感觉。而博姆基于现象学的立场,试图跳出内容与形式的二分框架,着眼于作品的物质媒介,提出一条新的阐释进路。以内容为导向的传统阐释方法基于艺术模仿论,在艺术模仿论的统治下,作品的媒介为模仿的目的服务,媒介本身仅具有工具意义。以形式为导向的现代主义艺术阐释摆脱了艺术模仿论,但仍建立在一种赋予媒介以形式的思想基础上,因而重视的是形式/风格化的媒介。对博姆来说,艺术阐释应当关注作品本身的呈现,即关心作品在当下的在场,而作品在当下的在场离不开媒介的物质特性。基于此,博姆的图像阐释学致力于探讨物质媒介作为现象在作品意义生成过程中所发挥的作用。它并不否定意义,于博姆而言,阐释始终与意义相关,但是这里的意义不是内容层面上预先给定的意义,而是一种经由作品物质性媒介生产的意义,一种在观者和作品之间基于感知的阐释学关系不断产生的意义。

一、 图像与其“母体”之间的

不可分性

根据博姆的思想,对艺术作品(这里尤指造型艺术)进行阐释的本质在于将图像转化为语言媒介,它涉及的是图像和语言之间的一种“翻译”,或者说“转译”,亦即将图像这一意义构成物与一种与之相符的语言媒介建立联系,由此来“阅读”图像,从而“理解”图像。19世纪末出现的现代艺术试图摆脱再现性的指称,凸显具体作品本身的媒介特性,图像和语词之间的翻译因而变成了一个存在障碍的、不可通约的过程。基于此,博姆致力于转变阐释范式,将翻译的着眼点从图像内容转向造型媒介本身,正如他所说的:“与我们打交道的是这样一种图像,它无论如何都不再能向‘外’得到翻译,而是要求一条经由造型的语言媒介的通道。”博姆在20世纪70年代提出的图像阐释学中,主要通过将绘画等造型艺术产生意义的方式与索绪尔(Ferdinand de Saussure)提出的语言意义生成的方式进行类比,继而将阐释的任务规定为将图像经由造型媒介生成意义的过程转化为语言。

索绪尔,图片源自Yandex

要使这种新的阐释方法成为可能,博姆认为,最重要的是对图像阐释学所涉及的图像和语言之间的转化的前提,即对图像和语言在相似性和差异性两个方面进行考察。传统艺术批评对图像的阐释恰恰忽略了对阐释得以展开的前提的反思,往往直接将图像和语言的相似性规定为一种符号性——图像被类比为这样一种语言符号:语言本身作为能指没有意义,它的意义来源于其指称的对象,继而将阐释的重点放在对图像所指示的、外在于自身的内容的转译之上。博姆对图像和语言之间的这种未经反思的相似性提出了质疑。他认为,两者之间的相似性不在于一种符号性,而在于一种图像性。在他看来,对语言的图像性理解已经体现在被称为“现代语言学之父”的索绪尔的语言理论中。索绪尔指出,单个语言符号本身并不表示任何意义,语言符号仅仅通过与其他语言符号之间的差别而获得划界,由此产生意义。虽然索绪尔也将语言视作符号,即能指(音响形象)和所指(概念)的结合体,但是他的符号学语言理论关注的不是能指和所指之间纵向封闭的、预先给定的意义指称关系,而是意义在一系列作为能指的语言单位之间的差异而形成的横向对比中的生成。

索绪尔对语言观的这种修正使得对语言的理解从把握一种既定的意义转向关注意义生成的前提。博姆从中看到:“语言并不以任何已经形成的参考索引为前提,它表现了意义的一种生成,这种生成从来都不能够完全吸收它本身的前提。意义因此总是通过语言而实现的意义,它和被说出的存在的显现方式无法分离开来。说话者在由语言的边界线形成的横向网络中,即在对比和‘隐喻的’过渡中活动。它只与语言相关,并且恰恰因此被意义所包围。”受此启发,博姆对图像产生意义的方式有了一种新的理解:

图像在这点上类似言谈,它通过图像元素边界之间的对比获得其言说的力量。图像同时在不同的方向产生意义,各边界对比之间的过渡的实施形式由此得到设置,这些边界之间的对比的前提在于其自身保持的意义的可能化(潜在性)。观者[的目光]直观地跟随由造型语言的边界线形成的扩展网络,对他来说,意义的显现(Erscheinung)便源于此。这里是一块蓝色的天空,那边是一个脸庞的形式或一个色彩结构的多义性,最终形成这些或其他个别显现的复杂组合。

正如索绪尔指出的,听觉的能指具有线性的特征,它的要素相继出现,构成一个链条,与此不同的是,视觉的能指可以在几个向度上同时迸发;博姆认为,口头语言与图像在意义实现方式上的差异在于:“图像引起的视觉上的同时性,即意义的具体化,是一个过程,它从各个方面同时发挥作用,而不是沿着语言的组织顺序以线性的方式一个接一个地展开。”比如在绘画作品中,一个色块在不同方向上拥有相邻的色块,因此它可以同时在多个方向与其相邻的色块形成对比。博姆进而强调,当画作(不止是现代绘画,一般绘画也存在这种情况)里色块与色块对比形成的分界线并非绝对清晰时,它们是互相“游戏”的,也就是说,在边界与其具体内容之间存在多样化的可关联性,存在“中间域”。现代绘画更是如此,在博姆看来,正是造型媒介在多方向上的同时性的作用以及各边界之间的这种“游戏”导致现代绘画的语言不同于口头语言,它是一种模糊的语言,一种沉默的语言。

通过借鉴索绪尔的语言理论,博姆将图像所使用的不同造型媒介之间的一系列对比(亦即意义生成的前提)视为图像得以显现的“母体”(Matrix),进而强调图像与母体之间不可分割。他指出,绘画的语言不仅是一种模糊的语言,而且是一种间接的语言,因为它总是通过与其母体的不可分割的联系进行言说。图像的意义之所以不可穷尽、始终处于生成的过程之中,根本原因在于,图像得以显现的基础和前提——母体具有一种不可穿透的物性,正是因为在这种物性中孕育着丰富的可能性,包含着直观上同时性的充盈,我们的眼睛才无法完全穿透这个母体而直接看到画作显现出来的“别的东西”。在这一意义上,博姆强调:“图像的逻各斯是沉默的,因为它始终根植于现实的物性方面。它始终也是一种物质实在,它无法脱离物质实在成为一种虚拟的言谈……因为绘画将自己建立在现实的物性之上,做出区分,制造对比。这些区分和对比变成一种言说,并且始终在其言说的一切中告诉我们,这种言说是从何形成的。”

在《保罗·塞尚:圣维克多山》一书中,博姆将其图像阐释学用于解释法国艺术家保罗·塞尚的艺术,他认为,塞尚的绘画并非通过一种再现式的描绘,而是通过色块与色块之间的纯粹对比来进行言说的:

塞尚总是将单个元素与其他元素建立起一种关联(一种对比)。在它们的边界处,确切地说:通过它们之间的差异,意义组合体(Sinnkonfiguration)逐渐形成……单个元素(作为“能指”)并不进一步表示一种意义(“所指”),而是返指自身及一系列的对比,所以我们的眼睛也总是转回到关于图像结构的工作上。图像并不指向超出自身之物,并不指向远离自身之物,而是返指自身,返指在平面上展开的相互作用。对图像的功能来说,关键在于元素间的一切过渡所形成的系统,在于对比的潜力。其中相互间的指示发挥作用,图像及其意义世界由此展开。意义从动态的生成中、从自发展开的流动的结构中产生。

在塞尚的绘画中,诸色块的边界形成了一系列对比,在博姆看来,这种色块对比无法被识别为清晰的模仿和再现,反而因包含着产生多种意义可能性的无尽潜力,显现为一种动态生成的过程。基于此,博姆将诸色块间对比的这种潜力形容为“前对象性的”(vorgegenständlich),在他看来,诸色块代表了“一种基质,更确切地说,一种母体,从这种母体中,图像在空间、深度、远近、光影、冷热、高低、动静上,亦即在其对自然阐释的所有复杂性中获得区分”。

保罗·塞尚《圣维克多山》

图片源自Yandex

二、 图像差异

博姆的图像阐释学强调图像母体本身的可见性及其在图像意义生成过程中所发挥的作用。这种图像阐释通过返回到造型媒介之间的对比,返回到图像非主题化的、潜在的场域与其所展示的主题化的对象之间的相互作用,使阐释的活动得以逗留在图像本身,而不指向超出其本身之物。20世纪90年代以后,受埃德蒙德·胡塞尔(Edmund Husserl)、马丁·海德格尔(Martin Heidegger)、莫里斯·梅洛-庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)等现象学家思想的影响,博姆从这种图像阐释学思想中发展出一种关于“图像差异”(ikonische Differenz)的理论。他认为,图像中存在一种关键性的“差异”,就传统的具象绘画来说,这种差异最明显地表现为色彩、线条等造型媒介所组成的绘画平面与一幅具有纵深的图像整体效果之间的张力。这种张力建立在图像的双重可见性之上:一幅图像既是一个现实的物,又是在此基础上产生的一种他物,例如一个非现实性的幻象。图像的意义便根源于这种双重可见性,即一种通过观看实现的差异。传统的图像阐释源自理性主义的语言模型,图像的意义被认为从宗教、神话等外部世界中产生。基于图像差异,博姆认为,图像并不受制于这种语言模型,它能够通过双重可见性创造出一种完全可以直观的意义,创建自身的真理,因为图像具有一种独特的、仅属于它自身的逻辑,它能够从本真的造型媒介中、从这种差异中,持续地生产意义,而不祈求阐释者赋予其某种外部的意义。

不难看出,博姆提出的图像差异思想实际上包含了对图像的一种新的理解。西方传统的图像观源自15世纪莱昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂(Leon Battista Alberti)在《论绘画》(De pictura)中提出的视窗理论(或称“窗户理论”)。阿尔贝蒂基于透视法将绘画比作一扇打开的窗户,透过这扇窗户,我们看到一幅逼真的基于错觉的图像。这种图像观的最大特点在于它将图像得以为我们所见的物质性基础(即图像的母体)视为透明的,由此否定了图像的双重可见性,亦即图像的差异。与之相对,博姆强调图像不是透明之物,它是图像的母体与从母体中显现之物的统一体。因此,图像既不是纯粹的物质性载体,也不是纯然的精神之物,它是物质和精神的统一体,是一种活物。在《论图像阐释学》中,博姆对艺术史学家欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)的多层次图像理论提出质疑:“倘若这些不同的层次被拆除,图像会消失在无之中,即消失在作为语言的无之中吗?它和一旦破解便消失了的画谜一样吗?对所有这些层次的载体(这种载体基于其特性本身并不能再成为一个层次,而是代表了图像的基础)的追问虽近在咫尺,却仍未经问询,尽管没有一种层次理论能绕开这个问题。”通过把传统的图像阐释所忽视的图像基础作为主题,亦即将那个沉默的、无法被对象化的场域主题化,博姆实现了一种目光的转向,即从关注图像表现了什么转向关注图像如何显现。

胡塞尔通过现象学将西方传统哲学所关注的“物是什么”转变为“物如何显现”。在物如何显现的问题中,视域(Horizont)发挥了至关重要的作用。胡塞尔认为,任何事物都是在一个视域中向我们显现出来,视域是事物得以显现、得以被感知的一个基础和前提。但是传统上关于物的感知将物与其得以显现的背景和前提区分开来,因此也将事物从具体的情境中抽象出来,仅仅关注其作为一个封闭于自身的现成对象的诸种规定性/属性(对“物是什么”这一问题的提问和回答便基于此)。如果说事物本身在传统存在论中是具有一系列规定性的、能够被对象化的东西,那么它得以显现的基础,即视域,便是包含无限潜力和可能性的、因而无法被对象化的东西,因为根据胡塞尔的思想,我们总是可以通过身体的移动改变我们的视域,视域因此总是有待更新的,可以无限扩展的。具有规定性的事物就这样从无法被规定的、充满可能性的视域中显现出来。

对于绘画作品来说,图像的母体,例如相互作用的诸色彩媒介所形成的场域,始终包含着无穷的可能性。它对应于始终无法被对象化的视域,使得我们对图像的每一次观看都是从包含无穷可能性的母体中重新把握显现之物的过程,由此保证了图像的多义性和生成性。确定之物、具有规定性的东西从不确定的、潜在的背景中显现出来,我们对图像的观看因此始终停留在这两者之间紧张的关系之中,亦即逗留在一种图像的差异之中,“图像的厚度”也由此得到建立。

传统的图像阐释割裂主题化的东西与非主题化的背景、具有规定性的东西与潜在的不可被规定的东西之间的联系,博姆则通过图像差异,强调两者之间的不可分割性:我们看到的不是这个或那个,而是一个中的另一个,由此来凸显图像显现的过程,亦即图像意义生成的过程。从图像差异理论出发,博姆如此分析法国艺术家亨利·马蒂斯(Henri Matisse)的《红色画室》(The Red Studio,1911):

亨利·马蒂斯《红色画室》

图片源自Yandex

首先映入眼帘的,是占主导地位同时也是作品标题的红色。它覆盖了整个画面,没有丝毫的衰减或断裂。作品同这种强烈的红色结合在一起,被体验为一个连续体、一个四处弥漫的整体。我们注意力的另一面便同这种背景存在联系在一起,它指向各种被表现的事物且满足了我们的好奇心。我想特别强调的是,画面中的差异引起我们注意力的分散,其指示功能则是从相关的时间张力中产生的。背景显出了事物,而事物反过来又显出了背景。在此,我们感觉到红色统一体是一个共时性存在,而单个的对象则是前赴后继、你来我往。共时性的东西很少能被转换成相继性的东西——在画面中,它们容易呈现为一个彼此连接的视觉统一体。它们相互指涉,形成一种复杂的交互关系。

在博姆看来,现代抽象绘画虽然取消了对再现性对象的表现,但是依然具有一种图像差异。他将这种差异回溯到现代艺术家约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)谈到的事实(factual fact)与实际(actual fact)之间的交互运作,即作品的物理平面与从其中涌现的丰富多变的效果之间的差异。博姆以阿尔伯斯的《正方形礼赞》(Homage to the Square)系列作品中的两件(1967,1976)为例,说明了这一点:

这两件作品首先(在包豪斯的传统中)建立了一个清晰的事实平面:图像基于一个可计算的几何图示,层层色彩之间未经混合地涂在平面之上(我们能够回溯其制作过程)。从它的制作规则来看,绘画完全是理性化的,似乎变成了一个技术活。但是当我们观看这幅图像的时候,目光会超越这种计算,一种强烈的直观的含糊性伴随着其所是的确定性。其中,远与近相互颠倒,绘画的中心与边缘相互作用。整个画面因此显得生机勃勃,如同一个活物,它恰恰无法被计算和断言。这一图式始终呈现了别的东西,它正方形的基本形式在其内在的色彩的互动中展现为复合意义的隐喻……

面对阿尔伯斯的作品,我们的目光在事实(Faktum)和效果(Aktum)之间游移。观看这幅作品即意味着体验这种差异,由此激活图像的视觉潜能。通过对阿尔伯斯作品的解读,博姆再次强调,图像是感性的过程,是互动本身。图像大小、色彩序列、光照等决定了图像互动的游戏空间,正是由于这个游戏空间的存在,阿尔伯斯才为其《正方形礼赞》找到了上百种创作的可能。

约瑟夫·阿尔伯斯《正方形礼赞》(1967年)

约瑟夫·阿尔伯斯《正方形礼赞》(1976年)

图片源自Yandex

三、 博姆的图像阐释学对

当代跨媒介诗学研究的启示

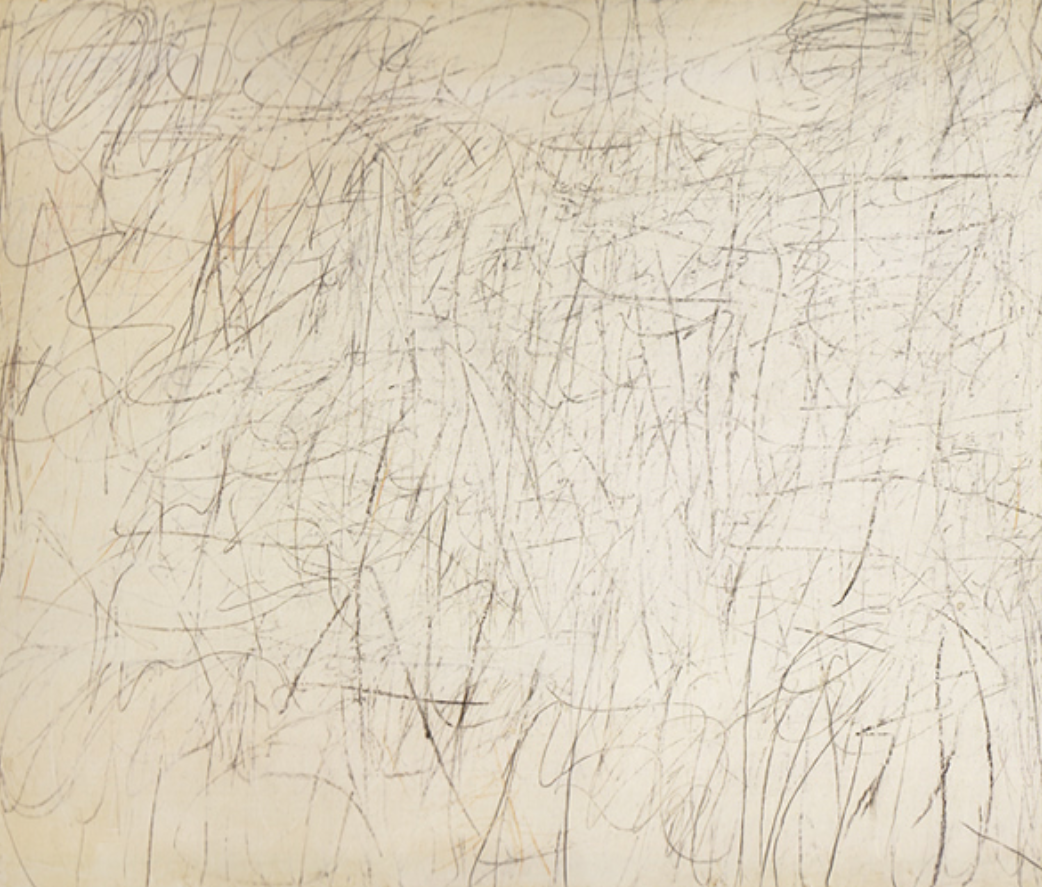

众所周知,西方现当代艺术呈现出一种跨媒介的发展趋势。在此视域下,博姆从其基于图像差异的图像阐释学出发讨论了美国艺术家赛·托姆布雷(Cy Twombly)的绘画作品。他认为,托姆布雷的绘画作品常常召唤人们去阅读,这不仅仅是因为它们包含了字母或词语,还因为它们包含了大量不同种类的符号。但是对托姆布雷作品的“阅读”只有在观看中才能得到更好的实现。因为它将字词图像化,由此使其意义保持在一种生成过程之中。博姆指出,在对传统的文学作品的阅读中,纸张、墨迹等这些物质材料作为意义的载体和基础是被完全忽略的,阅读旨在把握时间中展开的一系列描绘的对象、故事等。这符合德国文艺理论家戈特霍尔德·埃夫莱姆·莱辛(Gotthold Ephraim Lessing)对文学作品和造型艺术作品所做的影响深远的区分:文学作品是时间性的,造型作品是空间性的。而现当代艺术的跨媒介发展趋势打破了这种界限。博姆认为,托姆布雷通过他的作品所质疑的恰恰就是这种传统的阅读方式,他让字词在绘画平面上游戏:“他不是从符号开始,恰恰相反,他是从被忽视的事物开始,即从那个基础/基底(ground)开始。”

赛·托姆布雷《极客》

图片源自Yandex

博姆指出,托姆布雷的画作《无题》(Untitled,1954)将黑色的基底作为图像的一个构成要素,褚色的线条从黑暗的背景中显现出来,同时又仿佛被一种黑暗的、不可见的力量所擒住,退隐至黑暗的背景之中。在1955年创作的《极客》(The Geeks)中,托姆布雷则采用了浅色的底面,“赛·托姆布雷……在那一年引入了这种浅色背景,以便让线性图形的丛林得以出现,这些图形并非简单地存在,而是出现在我们的眼前,在同一时刻又消解了自身,分别沉退到浅色的背景之中。一种瞬间的模糊性开始发挥作用,赛·托姆布雷一直在稳步地处理这种模糊性,并将这种模糊性视为其绘画理念的核心特征”。浅色的背景与在其中出现又退隐的线性图形的丛林之间的相互作用创造了一种显现的模糊性,亦即一种显现的厚度,这种厚度即来源于博姆强调的图像差异。这种背景、这种基础和基底,不仅承载着图形的显现和退隐这种二重性的活动,成为这种活动的发生之所——托姆布雷将其理解为一个“转变的场所”(a site of transformation),关键在于,它被视为“是一种能够自我表达的织物”,实质性地参与到图形的显隐二重性运动之中,与其一起共同创造图像的意义。博姆将从物质痕迹之中出现的意义游戏场与充满活力的体验联系起来,阐释因此与体验紧密结合在了一起。

博姆认为,对基底的发现是现代艺术的一个重要部分。不管是造型艺术,还是文学艺术,抑或跨媒介艺术,现代主义艺术所展开的均是对这一基础的重新发现。在语言学转向的影响下,现代诗学领域中发生了一种倒转:“传统诗学是从‘自然’(实在)出发来理解‘诗’(语言),而现代诗学则从‘诗’出发来理解‘自然’(实在)。”关键在于:“语言不再是一[种]透明介质或[一面]镜子,而是一种建筑材料和一套建筑规则,任何语言化的自然实在都不是它的映现之物,而是它的构成之物。”由此现代诗学也出现了一种图像转向。在这种转向中,产生了强调视觉的图像诗(亦被称为“具象诗”)。图像诗得以出现的前提即在于对语言媒介的这种新的认识:作为建筑砖石的词语本身成为一个具有自身感性面相的语言图像,这种语言图像本质上是一个物,而不是单纯的符号,它本身就具有物的感性特征以及空间特性。

法国诗人马拉美(Stéphane Mallarmé)可以被视为现代图像诗运动的一位先行者。在其著名的《骰子一掷,永远取消不了偶然》(Un coup de dés jamais n’abolira le hasard,1897)中,他将文字的视觉外观作为构建意义的一个要素,词语因此变成印刷在白纸上的“图像”,它的大小、形状、空间排列等方面的感性潜能被重新发现,文本在此拥有了一种空间化、具象化的视觉呈现。最重要是,马拉美有意识地激活了基底,尤其是激活了白纸在视觉上的空白存在的意义。白纸因此不再只是一个单纯的物质载体,而是实质性地参与了意义的呈现。马拉美认为,在传统文学作品那里,词语征用了纸页的空白,纸页因此被词语剥夺了其作为表面仅仅为眼睛呈现图像的功能。如今他要恢复纸页的这种功能,在他看来,纸页和词语的关系甚至发生了一个倒转:“纸页或版面才是基本的,语言犹如一个孤独的冒险家漫游其上,希望能在无意义和空白中残存下来。”

《骰子一掷,永远取消不了偶然》

图片源自Yandex

从博姆的图像差异理论来看,图像化的文学作品同造型艺术图像一样都具有一种差异的结构。在对诸词语的意义的阅读中所把握的一个个对象(在时间中展开,是连续性的),与由物质性的文字、纸页的空白所组成的一个基础场域(是空间性的、同时性的)之间形成一种差异。对马拉美这首诗的理解和阐释就建立在对这种差异的感知上。对诗的意义的把握离不开以词语、纸页的空白等构成的基底本身的呈现,与此同时,文字的线性特征并未被空间性的平面完全取代。毋宁说,两者不可分割地交织在一起。意义总是从这一物质背景中持续不断地产生,因此才保持了它的开放性和无限可能性,换句话说,诗在此不是要表达某种既成的意义,而是要呈现其根植于感知之中的意义生成过程。

从创作美学来说,这里亦涉及对意义的一种直观的构建。20世纪60年代具象诗运动代表人物之一莱因哈德·多尔(Reinhard Döhl)创作的题为《有虫子的苹果》(Apfel mit Wurm,1965)的作品展现了这一点。在这幅作品中,“Apfel”(苹果)和“Wurm”(虫子)这两个词在二维平面上反复堆砌、排列,组成一个类似于苹果的形状,由此,一种直接的、视觉化的意义得以呈现。标题中出现的“mit”(有)一词并未在作品中直接出现,而是通过将这一词放置在“Apfel”之中来直观地表现“有”的含义。当然,“Apfel”“Wurm”这两个词所指称的含义仍然在诗中发挥着重要的作用,但是这首诗的独特之处就在于它使我们对这一文本的阅读始终同时伴随着一种对文本意义的直观的视觉感知。两者之间的交互作用使得意义在此得到了最大程度的直观展示及丰富化。

莱因哈德·多尔《有虫子的苹果》

图片源自Yandex

对于语言作为一种物质媒介所包含的感性潜能,德国当代具象诗诗人康拉德·巴尔德·舍伊弗伦(Konrad Balder Schäuffelen)展开了进一步的探索。他曾提出“语言事实上是一个物体”(sprache ist fuer wahr ein koerper)的口号,并以此作为其“诗学的扩展”(Poetische Expansionen)系列个人作品展(1976年和1977年分别在慕尼黑和海德堡举办)的标题。语言这种材料因此在他作品展中获得了一种雕塑般的三维特征。在他的作品里,语言拥有自身感性的、立体的身躯,语言基于意义的线性排列方式被彻底打破,它们作为现实的物体附着于球形表面之上,与墙体一道构成了一个跨媒介的装置艺术,一种光影游戏在其中展开。此时,对舍伊弗伦展品的体验不仅仅要求视觉的参与,观者的身体与语言的身体、与整个装置的身体之间的碰触与共鸣也变得更加重要。

总的来看,博姆的图像阐释学体现了德国当代美学向感性学回归的发展趋势,为基于传统符号学的阐释学的美学范式转变提供了一种可能。对现当代艺术的阐释要求感知,要求体验,以至于出现了一种强调体验的(erlebnishermeneutisch)作品阐释模式——阐释离不开体验,阐释需要在体验中展开。当然这种体验不是一种主观主义的体验,而是一种建立在作品与阐释者之间不可分割的关系上的、非对象性的体验。博姆的图像阐释学与其他现代艺术理论一样更加关注视觉图像的纯可视性,但是由于他强调的是一种经由物质媒介的阐释进路,这就为基于不同物质媒介的多感官(视觉的、听觉的、触觉的、嗅觉的等)体验打开了通道。当代技术图像越来越多地成为一种时间中活动的图像,并且常与声音的感知密不可分,单纯强调视觉的图像阐释显然已经是不够的了,它们要求的是一种强调具身性在场的“共感知”。

当然,博姆的图像阐释学是否可以用于解释当代多媒体技术生产的包括数字图像在内的各种各样的图像?对于这些图像来说,是否还存在图像差异,它们的图像基础/母体是什么?这仍是有待思考的问题。我们的感知方式时刻受到新技术、新媒体的影响而在不断发生变化。对图像的感知因而也无法避免随着新生产的图像的特点而不断更新自身。不可否认的是,虽然每一种艺术理论和艺术方法都有一种普适性的内在要求,但是事实上它们主要都基于某种特定的艺术类型提出,因此,特定的理论总是对应于一种最合适去阐释的艺术类型。这不是艺术阐释方法的局限,恰恰体现了阐释本身的无限开放性和可能性。我们对作品的理解和阐释总是面向作品本身,与此同时正如博姆强调的,我们始终需要对阐释行为的基础展开反思,由此,阐释与作品之间的关系才不会是一种僵死的、固化的关系,而是一种充满生命力的、开放的关系。

原文载《外国文学动态研究》2024年第4期“文艺理论研究”专栏,责任编辑王涛。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏 张文颐

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注