颜宽丨论巴辛斯基传记写作中的精神病理分析

颜宽,博士,首都师范大学讲师,主要研究领域为俄罗斯侨民文学,纳博科夫创作,俄罗斯现当代文学。近期发表的论文有《纳博科夫与旅欧俄侨文学的记忆对话》(载《外国文学评论》2024年第2期)。本文为国家社会科学基金重点项目“俄罗斯文学中‘人’的观念研究”(22AWW005)的阶段性研究成果。

内容提要 俄罗斯传记作家帕维尔·巴辛斯基的人物传记着重挖掘传主的精神创伤,剖析他们的相应行为习惯,还原传主的心理动力机制,具有病理分析的特征。这一独特的写作视角得益于家庭史材料的引入,巴辛斯基从中挖掘了不少为苏联时期伟人传记所忽视的心理细节,呈现了传主在伟人光环下平凡甚至病态的一面,丰富了传主形象。另一方面,巴辛斯基的传记写作也表现出与苏联解体前后兴起的后现代文学浪潮的辩论立场,他所强调的诸多传记写作原则与他对后现代文学艺术结构观、伦理价值观以及历史观的批评一脉相承。

关键词 帕维尔·巴辛斯基 病理分析 传记家庭史 后现代

引 言

帕维尔·巴辛斯基和《高尔基传》

图片源自Yandex

近年来,传记文学在俄罗斯风头强劲,从2015年至今就有4部传记作品问鼎俄罗斯文学大书奖。帕维尔·巴辛斯基(Павел Басинский,1961—,又译巴维尔·巴辛斯基)是颇具影响力的一位传记作家,他的传记作品在2010年与2022年两度斩获大书奖(Большая книга)头名,在读者中也有较好反响。尽管如此,评论界对他的作品却褒贬不一。巴辛斯基最具代表性的两部传记——《高尔基传》(Горький,2005)(国内译为《另一个高尔基》,以下简称“《高》”)与《托尔斯泰:逃离天堂》(Лев Толстой: Бегство из рая,2010)(国内译为《托尔斯泰大传:通往内心世界的自由之路》,以下简称“《托》”)都曾饱受批评。比如俄罗斯诗人法·格里姆别尔格如此评论《高》:“巴辛斯基对传主的评判很苛刻,死死揪住琐屑不放”,“巴辛斯基努力将一些丑闻与负面时刻塞入传主的生平……巴辛斯基对于高尔基信念的看法绝大部分都是虚伪之词”。《新文学评论》(НЛО)刊载的评论文章观点与此类似:“巴辛斯基要么纠结于人际关系与理念上的细微色彩,要么就置重要的问题于不顾……关于高尔基在苏联的最后时期本应得到关注……书中却没有提及。”而即使是已经于2010年斩获大书奖的《托》也没能避免在一些重要学术期刊上遭受批评。俄罗斯学者玛·巴·纳吉比娜在《俄罗斯人文大学学报》(Вестник РГГУ)中指出传记中遗漏了托尔斯泰的部分重要生平经历:“非常可惜,全书没有涉及托尔斯泰支持素食主义运动这一重要主题。”奥·亚·列文娜也在俄罗斯权威文学期刊《文学问题》(Вопросы литературы)上指责巴辛斯基过分主观化:“不得不惊讶于巴辛斯基如此大胆地混淆托尔斯泰的思想与自己的假设。”总的来说,针对巴辛斯基的传记作品,批评意见集中于两点:一是指责巴辛斯基传记的不完整,缺少对传主某时期、某重大行为的描写;二是批评其著对传主的“丑化”。但这两点与其说是巴辛斯基传记的缺陷,不如说是巴辛斯基传记的特征。不求完整记叙传主经历,侧重传主心理活动,以及直书传主心理缺陷,均与巴辛斯基意图还原更多传主心理细节相关。而家庭史材料提供了传主的心理发展史,使得巴辛斯基得以通过考察某些反常的心理节点来剖析传主的深层精神世界,这也使得他的传记如同对传主的病态心理分析报告。

《托尔斯泰:逃离天堂》,图片源自Yandex

一

巴辛斯基传记中的病理分析

巴辛斯基的两部代表作《高》与《托》均从传主的童年和青少年时期提炼出一种反常的,甚至病态的心理机制,并围绕此机制阐释传主后续的行为与人生轨迹。

以《高》为例,作者紧紧抓住的高尔基病态心理就是人格分裂。作者从高尔基的童年展开叙述,以其外祖父卡希林家的悲剧为核心,分析高尔基早年因家庭变故而受到的心灵创伤。高尔基自幼被亲人视为不祥的灾星、间接害死父亲的凶手、令兄弟姐妹病亡的诅咒,以及致使祖父家道中落的罪魁祸首。压抑而冷漠的成长环境早早将高尔基推离亲情的温暖怀抱,令其怀疑爱的意义,迫使其极早成熟,追寻独立。“最可怕的是,孩子的心灵失去了爱。而最难以预料的便是,在‘缺乏关爱’的环境中所形成和炼就的理智——已经对世界、上帝和世人开始做出自己的判断……”在第二章中,作者继续讲述少年高尔基的喀山经历。该章以自杀事件为核心,阐释高尔基如何逐步脱离软弱的世人以及他们落伍的道德,如何萌生脱离“世人”(люди),实践“大写的人”(Человек)的理想:“不过,无法让他喜欢的不仅是‘人民’,还有‘世人’。他喜欢的是‘大写的人’。”“大写的人”指的是通过自身力量完善自我、彰显可贵品质的理想的人。巴辛斯基迅速将这种追寻强大自我、蔑视世人的独立精神提炼为高尔基生平行动的主因。在巴辛斯基看来,正是基于这一动因,高尔基主动接触并改造尼采的超人精神,坚持“人神”(человекобог)道路以改造人类,即肯定人不断自我完善并最终达到神格的可能性,这同时也是促使高尔基积极投身改造俄国灵魂革命事业的动力。但它也造成了高尔基的人格分裂:当秉持“人神”理想的高尔基面对革命与战争的流血与暴力时,他内心对“过气的人们”(бывшие люди),即被时代抛弃的世人的同情再次苏醒。这是尼采式的英雄主义与俄国的庸俗现实之间的矛盾。传记作者很形象地将高尔基的这种矛盾表现他分裂为阿列克谢·彼什科夫与马克西姆·高尔基的双重人格。“在阿列克谢·马克西莫维奇·彼什科夫的命运中发生了心理学上所有的‘人格分裂’的过程。彼什科夫与高尔基开始生活在一个身体之中……”“爱人与仇恨人们,寻找上帝与反基督思想,生活的意志与自我毁灭的意志,对俄罗斯的爱与对她的‘沉重的丑行’的描写,怜悯与残酷,健康与‘颓废’,所有这一切的一切都在他的身上令人惊奇地混合起来。”接下来,巴辛斯基从人格分裂的视角阐释了高尔基的创作特征与充满波折的命运,包括《该隐与阿尔焦姆》(Каин и Артём,1899)中两位同名主人公的对立、《在底层》(На дне,1902)中“鲁卡”与“萨金”的对立、高尔基本人对革命的复杂态度、他的出国与归国之谜、他与布尔什维克党内高层的复杂关系,以及他生前的诸多反常行迹等等。

而在《托》这部作品中,巴辛斯基以托尔斯泰生前的最后一次逃跑事件为中心,采用倒叙手法,进一步强化了病因与病症的关系。巴辛斯基坦言之所以如此设置,是因为该事件是托尔斯泰生平中“最令人感到困惑,也最令人感兴趣的部分”。随后,作者回顾托尔斯泰的童年,从青少年时期的经历中提炼出传主的两个心理特质:(1)托尔斯泰天生的“逃跑主义倾向”;(2)他因早年丧父丧母而产生的对完美家庭的渴望。针对第一点,巴辛斯基总结了托尔斯泰青少年时期至婚前大大小小各种形式的“逃跑”,包括从二楼跳窗、大学逃课,从喀山大学退学、从雅斯纳雅·波良纳庄园逃奔高加索,一旦恋爱到谈婚论嫁的地步就立马抽身,还列举了托尔斯泰作品中一系列的“出走人物”,如《两个骑兵军》(Два гусара,1856)中的图尔宾伯爵、《哥萨克》(Казаки,1863)中的奥列宁、《复活》(Воскресенье,1899)中的聂赫留朵夫、《谢尔盖神父》(Отец Сергей,1911)与《哈吉·穆拉特》(Ханжи-Мурат,1912)中的主人公等。巴辛斯基将托尔斯泰的“逃跑”解释为反抗暴力和束缚的自我防御机制:“一旦外界刺激超越了个人意志与能够承担的极限,逃跑是他们[托尔斯泰这一类人]唯一的选择。”针对第二点,巴辛斯基以托尔斯泰向索菲亚·别尔斯(Софья Берс)求婚为核心事件,解释了托尔斯泰家庭结构的来龙去脉,并暗示由于双亲早亡,托尔斯泰渴望天堂似的稳定家庭关系,不断依照理想塑造现实。在写给姑母耶戈尔斯卡娅的信中,他效仿三位一体的格局,为未来家庭的每一位成员都安排好了角色:“在这幅乍看充满田园生活乐趣、清新雅致的画面中,托尔斯泰以男权社会代言人的身份,指点江山、处分人事,在自己拥有绝对支配权的领地里安插各色人等。”

巴辛斯基正是借用这两种心理阐释了托尔斯泰悲剧的由来:托尔斯泰理想主义的家庭生活图景与琐碎的现实生活、复杂的社会关系,以及他本人反常的性欲需求无法兼容。这种理想的家庭设计注定要失败,而当理想主义破碎时,托尔斯泰选择以“逃跑”来躲避后果。

《请看向我!丽莎·吉雅科诺娃的神秘故事》

图片源自Yandex

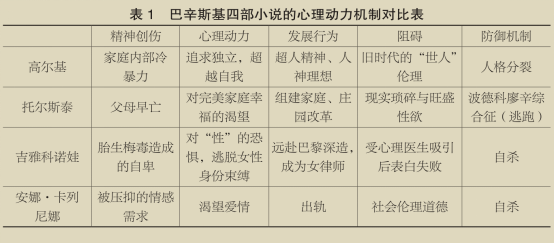

《高》与《托》使用了统一的心理发展路径来阐释传主生平。该路径的起点是刺激或长期压抑造成的心理需求或创伤,它存在于传主的意识或潜意识层面,左右传主的社会行为。而传主的需求一旦受阻或创伤一旦受刺激,就会激活他的心理防御,其表现形式包括人格分裂、逃避甚至自杀。该机制也见于巴辛斯基其他传记,比如在《请看向我!丽莎·吉雅科诺娃的神秘故事》(Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой,2018)中,作者从女律师丽莎·吉雅科诺娃(Л. Дьяконовая)的离奇自杀展开叙述,然后聚焦传主的童年阴影探究自杀缘由:她因父亲的滥交而被遗传了梅毒。这一天生的诅咒令她对爱情感到恐惧,并产生了严重的自卑情结;影响了传主一生:一方面,这令她畏惧男性,力求摆脱传统女性的身份束缚,由此成为俄国女性主义先驱;另一方面,她爱上自己的心理医生却遭受婉拒后,无法承受内心的痛苦、受辱感与自卑,最终选择了自杀。而如果采用病理分析的视角来看待巴辛斯基的新作《安娜·卡列尼娜的真实故事》(Подлинная история Анны Каренины,2022),不难发现,整部作品实际上也是围绕类似的心理发展路径写成的。作品内容大致分为三个部分:安娜的人物原型,对个别场面的细致解读以及围绕安娜、卡列宁与渥伦斯基三人的伦理关系分析。尤其在第三部分中,巴辛斯基还原了安娜与卡列宁婚姻的“利益交换”基础,指出安娜在这场权色交易中被长期压抑的情感需求推动她接受了渥伦斯基的追求,寻求后者相应的情感回应,但这种需求遇挫,对卡列宁的愧疚与对渥伦斯基的恨导致她最终自杀。

以上四部作品的传主心理动力机制的话,那么应该如下表:

巴辛斯基传记几乎总是围绕病理分析展开,他在一些细节部分花了较多笔墨,但却对传主具有重要社会意义的举动一笔带过或干脆忽略传主生平的某一阶段,这就解释了为什么巴辛斯基的传记有时会被认为主次内容设置不当。然而,巴辛斯基关注的这些细节常常是特别能反映传主被压抑的精神需求的生活细节,他显然希望通过这些新材料来挖掘隐匿在传主较广阔的社会活动层面下、此前被忽视的心理活动,从而完善传主形象。另一方面,巴辛斯基的创作主旨并非完整还原传主的一生,其重点在于推理传主的病理生成机制,所以只关注传主生平中个别心理节点。尽管这样的分析有时显得稍许主观甚至机械,但它的确向读者揭示了传主较为隐秘的心理活动,完成了对偏重分析传主在历史社会层面贡献的苏联时期官方主流传记的补充。

二

家庭史与传主形象

苏联时期流行的传记,特别是官方推崇的伟人传记,大多致力于表现社会条件对传主的塑造以及传主对社会发展的影响,即传主的社会关系。高尔基在青年近卫军出版社策划的《名人传》(Жизнь замечательных людей)系列就是此类传记作品的代表。该系列从1933年至1991年苏联解体共出版了800余本名人传记,传主既有俄罗斯历史上的著名艺术家、诗人,也有声名卓著的科学家、政治家、军事家,他们的共同点就是为俄罗斯民族发展做出过不可替代的重要贡献。该系列传记可被视为苏联官方对苏联以前的民族历史的重新解读——从符合苏联意识形态的角度阐释在过往历史中留下足迹的伟人生平,为新诞生的苏联文化打造一条可供瞻仰的伟人长廊,加速新生文化共同体的成熟。其中较为典型的作品有格·彼·什托洛姆(Г.М. Шторм)的《莱蒙诺索夫传》(Ломоносов,1933)、列·鲍·加梅涅夫(Л.Б. Каменев)的《车尔尼雪夫斯基传》(Чернышевский,1933)、斯廖托夫夫妇(П.В. Слётов,В.А. Слётова)合著的《门捷列夫传》(Менделеев,1938)。除此以外,苏联时期还存在只流通于地下的类传记文学,比如娜杰日达·曼德尔施塔姆(Н. Мандельштам)的《回忆录:第一书》(Воспоминания. Книга первая,1982)与《回忆录:第二书》(Воспоминания. Вторая книга,1983),以回忆诗人奥普西·曼德尔施塔姆(Осип Мандельштам)1919至1938年的生活为主。然而此类作品仍是注重表现传主的社会活动,只不过是以个人与权力的矛盾为线索。苏联解体后,兴起了采用新材料为名人重新立传的情况。比如瓦·巴拉诺夫(В. Баранов)的《去掉伪饰的高尔基及作家死亡之谜》(Горький без грима. Тайна смерти,1996)与德·利·贝科夫(Д.Л. Быков)的《帕斯捷尔纳克传》(Пастернак,2016)。前者塑造了一个秉持人道主义精神,与克里姆林宫权力周旋并为知识分子谋求生存空间的高尔基形象。后者则围绕帕斯捷尔纳克与时代的关系做文章,梳理帕斯捷尔纳克从积极投身革命浪潮到怀疑自我,反思知识分子命运,最后到独居作家村,保持精神独立的过程。两部作品虽然颠覆了高尔基与帕斯捷尔纳克苏联时期的形象,但并没有脱离以传主社会活动史为线索的写作模式。

《回忆录》和娜杰日达·曼德尔施塔姆

图片源自Yandex

在巴辛斯基之前,最权威的高尔基传记莫过于伊·亚·格鲁茨杰夫(И.А. Груздев)的《高尔基传》(Горький,1958)。该传记是由格鲁茨杰夫在莫斯科档案馆收藏的高尔基手稿、同时代人的回忆录以及他本人与高尔基的通信记录基础上写就的作品。自格鲁茨杰夫之后,苏联也涌现过一些包含新材料、描述高尔基某一阶段的文章,但再无相同规模的高尔基传记出现。巴辛斯基在写作中显然也参考了这部作品,他与格鲁茨杰夫一样都肯定了高尔基作为伟人的一面,比如对真理的执着追求,作为知识分子在革命中的担当与对人道主义精神的坚守等。但在此之外,巴辛斯基还格外关注高尔基在早期家庭生活中的遭遇,尤其是以祖父祖母为代表的两种处事态度对高尔基人生观的影响,并着意追踪这种人格分裂贯穿高尔基一生的表现。基于这一点,巴辛斯基就高尔基人生中的某些重要事件给出了不同于格鲁茨杰夫的解释。比如,高尔基于1922年出走苏联,1932年返回苏联,格鲁茨杰夫将高尔基的出国简单定性为疗养,将回国原因归结于响应建设苏联的号召。巴辛斯基则揭示了高尔基出国与归国之谜背后更为复杂的心理因素:一方面,高尔基受尼采“超人”思想的影响,宣扬要在新的人性的基础上实现“大写的人”的理想,反对立足于了无生气的东正教的道德基础来安排新生活,这促成“人神”的诞生;但另一方面,他又意识到革命中残忍的一面,发现无意识的群氓集体摧残了有价值的“文化遗迹”。当后一认知压倒前一信念时,高尔基决定离开苏联,而当前者战胜后者,加上苏联政府许诺给他包括无限制的贷款、高额的稿酬、一栋楼房、两套别墅,他又决定返回苏联,与政权合作谋求苏联文化的发展与新人类的诞生。

对托尔斯泰出走之谜的阐释,从苏联时代作家到巴辛斯基,也经历了重大变化。在文学评论家和小说家什克洛夫斯基创作于1963年的《列夫·托尔斯泰传》(Лев Толстой)中,作者虽也提及传主晚年的家庭不睦,但将这种不睦归因于托尔斯泰身边人的庸俗性,归因于不能理解托尔斯泰超越阶级的大同理想,因此,托尔斯泰出走就是为了与旧世界彻底告别,为了探索全体人民可以理解的新道路。什克洛夫斯基在传记末尾总结道:“这是艺术家战胜了对亲人的怜悯之情后作出的、把自己和旧世界的联系割断的决定。”1989年,苏联真理出版社再版了托尔斯泰秘书瓦·布尔加科夫(В. Булгаков)的日记《列夫·托尔斯泰最后一年的生活》(Лев Толстой в последний год его жизни),苏·阿·罗赞诺娃(С.А. Розанова)在该书前言中重复了这一观点,指出托尔斯泰出走是出于对贵族阶级的厌恶和对平民阶级的向往。她写道:“于是托尔斯泰离开了雅斯纳雅·波良纳。他离开了所有以卢布估量他的人,离开了所有围绕他制造着庸俗喧哗的人。他终于离开了他痛恨的‘老爷的王国’,他不再是自己那妥协与爱的哲学的俘虏。他怀着迁居村庄,住进农民的木屋,走进普通百姓之中,与他们同甘共苦的梦想离开了。”而巴辛斯基没有将托尔斯泰晚年的家庭纷争简单归结为他与家人的阶级觉悟反差,而是将它与托尔斯泰早年的逃跑主义倾向和家庭理想主义结合起来,认为其家庭的不睦并不仅仅是因为托尔斯泰的狂热追随者切尔特科夫与索菲亚的矛盾,其中也有托尔斯泰本人逃避责任与对现实过分理想化的原因。由此,巴辛斯基认为诸如“他走出贵族之家,旨在走进民间,与普通民众打成一片”的说法大多是一种后世的过度阐释。他在传记一开头就指出,正是“列夫·托尔斯泰是俄国革命的一面镜子”这样一句评价确定了托尔斯泰走入民间的形象,但这不过是“专家学者穿凿附会,给托尔斯泰的行为贴上冠冕堂皇的政治标签……托尔斯泰起初并没有起意远行,搞不辞而别、从公众的视野中消失的那一套”。结合详细的史料,巴辛斯基向读者揭示,托尔斯泰的出走不是从容不迫的出游,而是一场由媒体压力、家庭纷争所导致的慌张失措的出逃。

而巴辛斯基的心理分析得以落实,关键在于他开辟并引入以传主家庭成员关系为主要内容的家庭史。这在2005年出版的《高》中体现得尚不明显,但到了书写《托》时,传主的家庭史已经被提到了叙事的主要层次,相关篇幅远超该传记中对托尔斯泰文学创作与社会活动的记述。作者回顾了托尔斯泰与妻子索菲亚从相识、相恋、成婚、经营家庭到出现裂痕、渐行渐远、最后因“遗嘱”事件而矛盾爆发的全过程。巴辛斯基之所以如此详尽地描绘这段家庭史,就是要论证家庭关系对托尔斯泰心理世界的直接影响。比如,结婚这一事件就被巴辛斯基视为托尔斯泰精神生活中的关键转折,其重要程度不亚于托尔斯泰19世纪七八十年代的世界观变化。“托尔斯泰的人生有三大转折点:婚姻、19世纪70年代末80年代初世界观的变化与离家出走。不过,最后一次转折如昙花一现……故此,他一生中最重要的事情只有两桩:结婚,世界观的突变”,它们促成了托尔斯泰的道德自省并重新点燃了他对家庭生活的渴望,“在大婚前夕的他幡然悔悟,在日记中对自己过去的行为大肆挞伐:‘蠢货’‘猪’‘畜生’‘魔鬼’‘疯子’……什么难听的字眼,他都用上了。”而婚后的托尔斯泰确实感到了家庭幸福,“1862年9月23日的日子中,托尔斯泰写下了这么一段话:‘无比幸福……若得长生如此日,夫复何求。’”。

家庭史的引入甚至影响了巴辛斯基传记的人物结构,他一改以往众星拱月式的人物布局,极大提高了围绕在传主身边的次要人物的意义比重。如在《托》中,巴辛斯基就设置了托尔斯泰与索菲亚、切尔特科夫三人复杂的家庭内外关系,后二人的比重并不低于托尔斯泰本人,他们之间的矛盾纠葛甚至在书的后半部一度超越托尔斯泰生平,成为主要内容。在《高》中,主人公的生平同样是沿着高尔基与其他人物的交往史而展开的。从流浪时期结识的退役军士斯穆雷、民粹主义革命家罗马斯、流浪汉巴里诺夫、作家柯罗连科到成名后交往的列宁、斯大林,他们无一不在高尔基的人生中扮演着重要的角色。俄罗斯文学评论家叶·多布连科也注意到了这种独特的人物结构:“对我而言,这本《高尔基传》首先是‘高尔基与其他人’……这些‘他者’不是背景,不是随从,不是环境。在高尔基与他们积极且连续的交流和争论中,他们就是完整的高尔基。”而自托尔斯泰传记之后,巴辛斯基相继推出两部传记:《列夫阴影中的列夫:爱与恨之史》(Лев в тени Льва: История любви и ненавести,2015)与《索尼娅,走开!索菲亚·托尔斯泰:男女视角》(Соня, уйти! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины,2020)。这两部作品分别从托尔斯泰儿子与妻子的视角梳理了托尔斯泰的家庭关系,与《托尔斯泰大传》构成交叉对话。

《索尼娅,走开!索菲亚·托尔斯泰:男女视角》

图片源自Yandex

得益于家庭史的引入,巴辛斯基摘掉了伟人在公共生活中的面具,降低了伟人光环的炫目程度,呈现了伟人较为隐私的,符合真实人性的一面。巴辛斯基的传记指出传主的缺陷与负面特质,这一点是为了更深刻地挖掘人物行为的心理动因,令传主的心理活动与具体行为保持连贯。巴辛斯基从苏联时期伟人传记所忽视的材料中推断出传主更多的心理活动细节,丰富了传主形象。另外,对传主平凡性,甚至对其缺点的描述也令读者意识到再伟大的个体也有普通的一面,它在削弱传主神话性的同时,反而能引起深层的共情,增强社会对缺陷的理解与通融。巴辛斯基这种祛魅性的传记史观与俄罗斯20世纪末至21世纪初复杂而多元的文化环境有一定关系。20世纪90年代后,苏联时期的地下文学或异类文学(альтернативная литература),以及长时间隔绝于域外的侨民文学同时涌入开放的文学市场,瓦解和颠覆了苏联时期同质的叙述体系。而另一方面,随着文学市场化的推进,自19世纪以来屹立于俄罗斯精神生活中的文学中心主义(литературоцентризм)逐渐失去意义,文学不再像此前一样被视作指导正确社会生活与个人行为准则的真理书,作家也不再是广大读者的精神导师。这些剧烈的文化环境变化可以被视为巴辛斯基展开新类型传记写作的前提。

三

对后现代文学的批评实践

20世纪90年代,巴辛斯基担任以保守立场著称的《俄罗斯报》(Российская газета)常驻文学批评家。从那时起,他就时常批评当时风头正盛的俄罗斯后现代文学。他于1999年发表文章《奥革阿斯的马厩》,批评后现代写作缺乏艺术性、结构性,只有简单的模仿与拼贴,认为“潮流作家是创造自我风格的作家……而维·奥·佩列文(В.О. Пелевин)并没有创造自己的风格,他很现代,但也仅此而已。至于其他人,他们的写作缺乏深度、真诚和文学素养”。他还指责后现代写作整体的道德虚无主义,在弗·格·索罗金(В.Г. Сорокин)、维·弗·叶罗费耶夫(В.В. Ерофеев)的作品中多是“歪曲事实的淫秽内容、有关民族间矛盾的挑拨离间,还有对历史人物的谩骂”。他批评当代侦探小说家鲍·阿库宁沾染了意识形态说教风气:“不幸的是,精巧的侦探小说违背了本意,变成了诽谤,侮辱了他人心中神圣的事物。当现实在呼号责任时,不负责任的幻想就该明白自己的界限。”巴辛斯基还将佩列文比作当代的车尔尼雪夫斯基。这当然不是出于赞美,而是试图说明两人都处于旧文化分崩离析、新文化立足未稳之际,且两人都善于利用这种暂时的文化乱世笼络读者。这种创作缺乏真正的社会责任感,接近于一种犬儒的自我麻痹:“佩列文为‘新人’一代提出了完整的纲领。成为一个普通的犬儒主义者。不要相信世界,它以各种表象欺骗你。只相信自己的感觉,理解它们与现实世界之间并无直接联系。如果你能因此获得极大的快感,那就好极了。他提出的就是这种向经验主义与类似理性利己主义过渡的不可知论。一切都是谎言与欺骗,但正因如此,你也可以活得不赖。”而佩列文的解构哲学在巴辛斯基看来也是一种新的庸俗:“佩列文的哲学散发着一股樟脑味,令我感到无趣。他称之为狗屎的东西,我认为是我的生活,并在其中寻找到更为吸引力的事物,这远比那些关于神话中俄罗斯中产阶级的梦想更有趣。”在巴辛斯基看来,俄罗斯后现代文学的破坏性集中于三点:反传统艺术结构;对传统伦理价值观的破坏;拒绝以艺术反映现实,理解现实。

巴辛斯基的传记写作原则与他对俄罗斯后现代文学的批评一脉相承。首先,巴辛斯基在传记的结构上下足了功夫,以加强作品的可读性。比如,巴辛斯基以托尔斯泰生前的最后一次逃跑事件为中心,以倒叙的方式构造开篇。巴辛斯基在采访中坦言这是他有意为之,就是为了让托尔斯泰生平中“最令人感到困惑,也最令人感兴趣的部分”抓住读者眼球。这与后现代写作常刻意追求的碎片化、拼贴式的文本结构背道而驰。其次,巴辛斯基认为“传记的核心是人的个性”,借分析人性来树立一种适合的伦理标准是传记写作的重要意义。巴辛斯基强调传记不是为了确认一系列奇迹的使徒行传,而是为了尽可能多地展露传主的人性特征,其中既包括传主特有的、令其成为伟人的部分,也包括人类普遍共有的部分,因此他既表现传主超于凡人的不寻常之处,如高尔基临死前爆发的强大毅力,也暴露他们接近于普通人的一面,如托尔斯泰在处理家庭事务时的无能为力。巴辛斯基对高尔基自我牺牲精神的钦佩,对深陷社会舆论与家庭纠纷双重困境的索菲亚的同情,对切尔特科夫的厌恶,实质上是以“瑕瑜互见”的方式忠实于传主,表达自己在艺术创作中坚持的道德准则。

《帕利桑德利亚》,图片源自Yandex

俄罗斯后现代文学中普遍存在对世界客观性的质疑,这也影响到对历史事实,历史人物,特别是对苏联历史的判断。20世纪六七十年代诞生的第一批俄罗斯后现代文学,尤其是自20世纪80年代由地下转至地上的新时期俄罗斯后现代文学习惯对俄罗斯历史采取一种神话化的反讽叙事。他们要么开辟平行时空以讨论“另一种可能的历史”,如瓦·帕·阿克肖诺夫(В.П. Аксёнов)的《克里米亚岛》(Остров Крым,1981),要么以半游戏的态度将官方历史降格为融合侦探、色情、冒险等多元素的野史,如萨·索科洛夫(С. Соколов)的《帕利桑德利亚》(Палисандрия,1985),要么借用历史人物或背景搭建一个荒谬的乌托邦时空,如索罗金的《蓝脂肪》(Голубое сало,1999)、《禁卫军的一天》(День опричника,2006)。以上种种尝试,目的皆在于揭露历史书写本身的主观性。但在巴辛斯基看来,对历史的神话化游戏、倡导对历史多元化解释的立场必然会消解人们对历史真相本身的兴趣,而且,后现代作家在解构“过去”的过程中亦暴露了转向价值相对主义的危险。正如他批评佩列文与索罗金时所指出的,他们的创作不以树立统一的文化价值观为目的,而是抱着犬儒主义的态度尝试超越此前的禁忌边界:“在我看来,他们二人[佩列文与索罗金]的作品都令人不悦,但作为一种当代文化现象却格外有趣。它反映了崩溃的文化意识,它不仅不再追求统一,反而享受崩溃过程中的无拘无束。”

作为对比,巴辛斯基的传记写作恰恰是出于寻找客观现实的兴趣。巴辛斯基在一次访谈中曾道出为高尔基与托尔斯泰立传的动机——令他感兴趣的是两位伟大的作家均创造了某种围绕自身的崭新现实。巴辛斯基没有解释这究竟是什么样的现实,但从他的写作来看,他所说的现实正是私语性的、日常性的现实,它被夹杂在历史材料中,在传记家的努力下得以还原。对于已经疲倦于苏联解体后围绕历史人物进行旷日持久的意识形态争论的读者来说,巴辛斯基的现实阐释无疑是别开生面的,也能唤起他们对过去的新兴趣。从读者角度而言,它的出现顺应了人对日常真实性的渴望,从作者的角度而言,这是作家对后现代价值虚无化的矫正。

考虑到叙事者的主观性,百分百的历史真实的确很难实现,正如著名传记作家安德烈·莫洛亚(André Maurois)所说:“我们一再被迫接受这一想法:没有一种传记真实是严格科学性的,我们被迫拥有的是一种心理想象性的资料,并且,在许多情况下,一个特定事件的真实性是无法确定的。”但这并不意味着真实作为一种叙事目标就该被放弃。巴辛斯基通过填补传主行动背后的心理意义,切入传主的人格与心理内部,追求一种有别于苏联伟人传记传统的客观的解释。这或许就是巴辛斯基传记在当代读者中能够取得成功的关键。

结 语

巴辛斯基的传记基于家庭史材料,通过病态心理分析有效地挖掘了传主的深层心理世界。一方面,相比于20世纪苏联时期的主流伟人传记,巴辛斯基传记展露出更多传主隐秘的生活细节,发现了此前未被注意到的心理细节,甚至传主人格上的缺陷。这些传记作品提供了阐释传主行为的另一角度,丰富了传主形象,令其变得生动可信。另一方面,巴辛斯基的传记写作是对苏联后期以及解体后流行起来的后现代文学的批评实践。

巴辛斯基采用的病态心理分析,或者说精神分析手法早在20世纪下半叶的欧洲就已为诸多传记名家所使用,如20世纪50年代利昂·艾德尔(Leon Edel)的《亨利·詹姆斯传》(Henry James: A Life,1953),乔治·邓肯·佩因特(George Duncan Painter)的《马赛尔·普鲁斯特传》(Marcel Proust: A Biography,1959)等等。这种写作方式在俄罗斯侨民写作中也并不鲜见,比如鲍·康·扎伊采夫(Б.К. Зайцев)的《屠格涅夫的一生》(Жизнь Тургенева,1932)。苏联地下文学中也有套用心理分析方法的虚构类作品,如阿·捷尔茨(А.Терц)的《与普希金散步》(Прогулка с Пушкиным,1975)。但在苏联官方文学中,传记写作时常带有较强的道德指导性,如我国学者杨正润所指出的,该类传记的出版“是由明确的政治-道德目的所指导的,有关历史背景和传主的材料取舍大都被纳入这一框架之内,对传主大都是礼赞有加、隐恶扬善、甚至近于宣传”。另一方面,政治生活的确是牵动这一时期所有人命运的关键,该时期的传记无论是写同时代人,还是写过去的历史人物都绕不开公共生活层面,所以这一时期鲜有从家庭史层面出发挖掘传主心理的传记佳作。直到苏联解体后,时代才提供了让该类传记在俄罗斯成熟的良机。

尽管饱受议论,巴辛斯基的传记还是为当代读者提供了一种新的现实,它是在统合了当代人的文化思想、历史观点后,对过去的个人与非个人因素关系进行重新审视。巴辛斯基对托尔斯泰家庭史的重读也反映着当代伦理意识的变化。就托尔斯泰与索菲亚的家庭生活矛盾而言,巴辛斯基毅然站在了索菲亚一边,指出了托尔斯泰身为丈夫的失责,这无疑是从新时代的女性视角来审视托尔斯泰的家庭悲剧。在旧有传记的基础之上,新的材料与视角令传主的经历焕发新机,也唤醒了俄罗斯读者们对过往的新兴趣。

原文载《外国文学动态研究》2024年第4期“文化研究”专栏,责任编辑王涛。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌 张文颐

排版:雨 璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注