作品及作家研究丨如何再现难民危机:论《先知之歌》的现实主义创作路径

作者简介

李怡婧,南京大学外国语学院博士研究生,主要研究领域为当代英国及爱尔兰文学。

内容提要 爱尔兰作家保罗·林奇的2023年布克奖获奖小说《先知之歌》通过讲述主人公埃莉什一家从普通民众沦为难民的经历,反映出当下部分地区难民的真实遭遇和失序的政治局势。本文拟从小说内容与社会现实的结合中推演林奇的现实主义创作路径。林奇在爱尔兰历史中获取了真实的创作素材,并以都柏林为试验场,意图在都柏林的动荡中揭示个体生命在失序状态下的脆弱不安以及潜藏的恐怖主义因素。他以模拟、再现、超越现实的写作策略来观照难民的普遍境况,期待达成一种高度适配当下的现实主义,并以此引发“彻底共鸣”效果。但是,这种对难民以一概全式的再现仍然暴露出林奇在探索现实主义与当下现实的磨合方式时所产生的矛盾,这亦启示读者需以更为客观的视角看待难民危机。

关键词 保罗·林奇 《先知之歌》 难民危机 现实主义 布克奖

在近几年的布克奖长名单中,爱尔兰作家作为一支不可小觑的力量参与了对最终奖项的角逐。2023年11月26日,布克奖在伦敦揭晓,爱尔兰作家保罗·林奇(Paul Lynch,1977—)凭借长篇小说《先知之歌》(Prophet Song,2023)获此殊荣。林奇在这部小说中将手中的笔指向了当下横亘于世界各地的难民危机。就在林奇获奖的同一周内,都柏林街头爆发了多起针对移民和难民的骚乱,数名歹徒受到爱尔兰极右翼势力极端言论的蛊惑,一边在社交媒体上指责外来移民占用了国家资源,一边打砸店铺并与警察搏斗。发生在现实社会中的都柏林恐怖行为再现了小说所营造的紧张气氛,更使《先知之歌》“给人一种阴森恐怖的预感”。

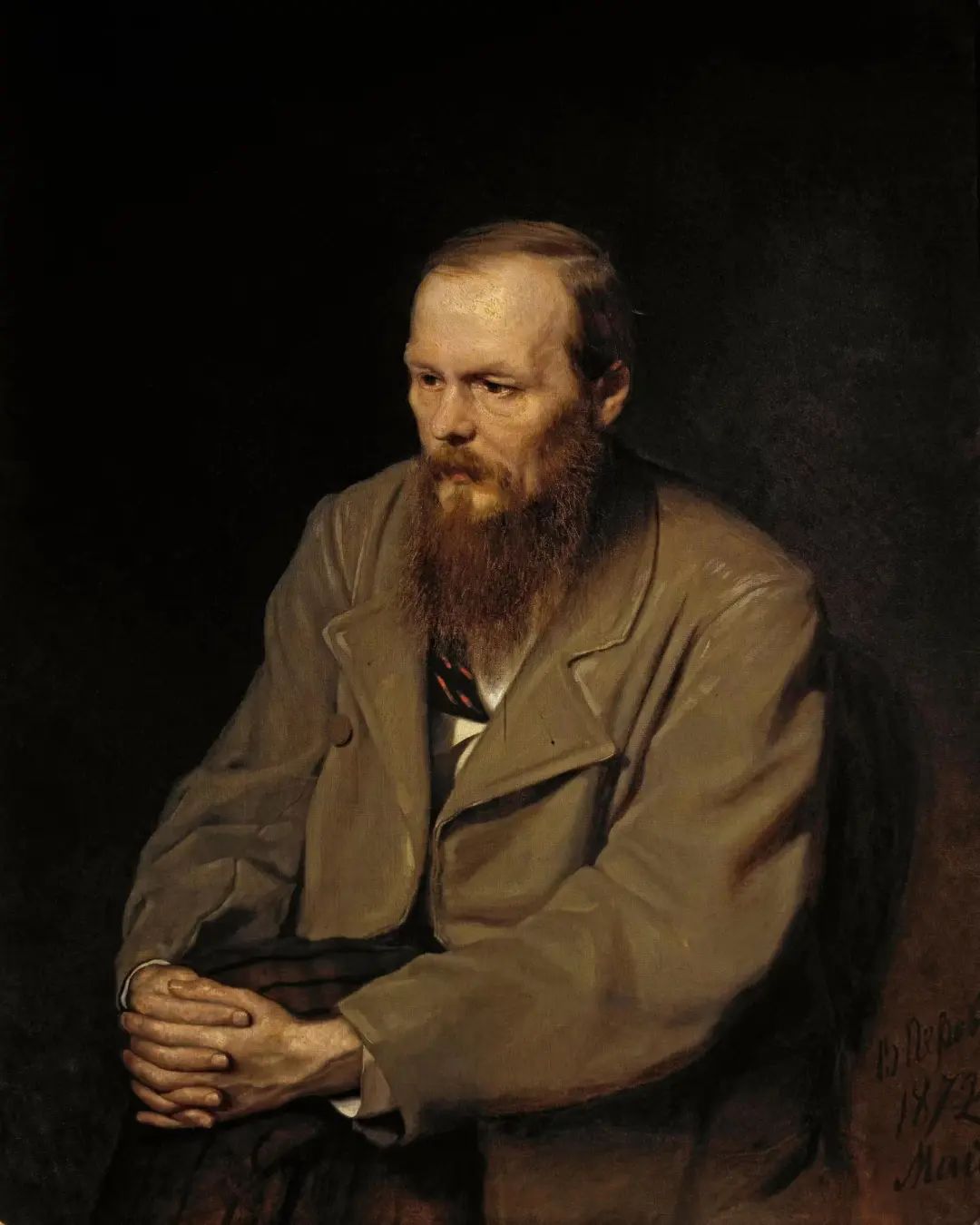

保罗·林奇与《先知之歌》,图片源自Yandex

《先知之歌》将故事设定在爱尔兰,讲述了埃莉什一家从都柏林中产逐步沦为难民的完整过程。埃莉什是位微生物学家,同时也是四个孩子的母亲。在丈夫拉里被爱尔兰国家警察局逮捕后,埃莉什独自承担起照顾子女的任务,然而次子贝利的意外死亡迫使她最终做出离开爱尔兰的决定,和其他人一起踏上了离开故乡的逃难之路。小说对以爱尔兰警察为首的极权势力的描述不难使人联想到反乌托邦小说的写作特点,然而林奇却拒绝将这部作品看作反乌托邦小说,与此相反,他恰好想“拆解反乌托邦小说的形式”。林奇坦言:“我一直怀疑反乌托邦小说有时会有点过于纸上谈兵,我想把反乌托邦小说深化到它其实是真实的地步,读者会在某一时刻跟自己说,这本书里的想象行为其实不是杜撰的,它就发生在当下世界的某个角落。因此这本小说根本不是推想性质的(speculative),它就是现实主义(realism)。”但矛盾在于,如果将《先知之歌》视为林奇口中的现实主义小说,那么林奇将背景设定在都柏林,显然与当下爱尔兰民主政权总体平稳的现状相悖。本文认为,小说中对都柏林的公然虚构并未驳斥现实主义所推崇的真实效果,反而能够揭示出“创造现实感的多种方式及其与社会秩序的联系”。这组矛盾实际上启发读者再次回到文本,重新审视和推演林奇的现实主义创作路径,并在与现实社会的碰撞中发现《先知之歌》的独特性与矛盾之处。

一

作为“试验场”的都柏林

在获奖后的采访中,林奇解释了将小说设定在都柏林的原因。在林奇的构思中,他希望再现的是在当代西方社会民主政治出现问题后的普遍情景,因此他试图把都柏林当成一个“试验场”或“模拟系统”(simulation),并以合理的叙述使读者身临其境,亲身感受被极权势力掌控后民众所要面临的未知危险。林奇没有明说故事发生在当下还是未来,但作为爱尔兰人,林奇故事中关于都柏林的设定与爱尔兰岛历史遥相呼应。换言之,林奇想要以都柏林的失序来再现普遍性的民主问题。通过将20世纪爱尔兰历史中真实发生过的恐怖与暴力行为融入小说具体情节,都柏林作为《先知之歌》这个关于民众被恐怖和暴力所挟制的故事的发生地就更具说服力,同时也在历史的翻转中增添了来自爱尔兰的警示意味。

在小说中,导致埃莉什一家生活状况不断恶化的始作俑者是上台不过两年的爱尔兰联盟党(National Alliance Party,简称NAP),林奇对这个极权政党的叙述主要围绕它对民众日常生活的全面控制展开,称它不仅垄断了大众媒介,还对民众的基础生活物资进行管控。身为爱尔兰教师工会副秘书长的拉里因“煽动对国家的仇恨”被秘密警察逮捕,按照以往的法律,警察并没有权力直接逮捕和羁押民众,但他们通过颁布新的法律使这一行动合理化,无论是埃莉什还是拉里,都在这样的全面管控中逐步让渡出自己原本合法的生命权利,直至最后权利被完全剥夺,成为阿甘本所说的“赤裸生命”(bare life)。执政者的施压使生命遭到排斥,生命一旦遭到排斥,被排除在本应保护他的空间之外,便成为赤裸生命。在这种情况下,他被剥夺了法律秩序所给予的所有保护,但他又不等同于简单的生物性生命,而是存在于特定的政体和具体的政治情境之中,成为被政治化了的自然生命。秘密失踪的拉里成为真正意义上的赤裸生命,他失去了政治权利,下落不明,生死未卜;他无法获得法律保护,也无法受到审判,只得永远处于被羁押状态。不仅是拉里,其他民众同样在联盟党的高压统治下丧失了人身自由。参加游行的长子马克回家后对埃莉什描述安全部队对民众进行镇压的恐怖场景:“安全部队向和平示威者发射实弹,然后追捕我们。”这些警察手持水炮和警棍,全副武装的身体显示出绝对的控制权,在如此极端的暴力干涉中,被逮捕的人数逐日增加。随着政府军和反抗势力的对峙不断升级,越来越多的民众决定逃离都柏林,女儿莫莉也忍不住向埃莉什提出建议:“我们得走了,我们得趁早离开。”

通过叙述爱尔兰警察对民众的镇压、逮捕和监禁,林奇渲染了都柏林人人自危的恐怖气氛,并创造了一个典型的失序社会。小说并未解释联盟党上台的原因,但由它造成并蔓延的这种恐怖主义氛围在历史上曾长期笼罩都柏林,林奇对都柏林恐怖情境的描述并非凭空想象。在20世纪上半叶爱尔兰人民争取民族独立的历史进程中,英国警察部门曾与以爱尔兰共和军为首的爱尔兰民族主义势力展开了旷日持久的武装冲突,都柏林长期处于战乱与失控的战争状态。有评论者指出:“小说中都柏林的战争场面让人想起革命年代的可怕暴力,从1916年复活节起义到1919至1921年的独立战争,再到1922至1923年的爱尔兰内战,再到20世纪30年代规模虽小但来势汹汹的蓝衫军法西斯运动。”爱尔兰人的激烈抵抗激起了英国政府的残酷镇压,《爱尔兰史》作者罗伯特·基认为,“杀人帮”(Murder Gang)和“高压统治”(Coercion)这两个词都可以唤起爱尔兰民众的历史记忆,前一个词专门用来指1920至1921年间的恐怖活动高潮期间英国便衣人员采取的反暗杀行动,后一个词则专门指动荡时期英国议会频繁终止爱尔兰公民自由的手段。1949年,英国正式承认爱尔兰共和国的独立,但同时又承诺对北爱尔兰地区提供政治和军事支持,这便为北爱冲突(The Troubles)埋下了隐患。当埃莉什最终决定离开后,她由都柏林前往北爱尔兰的这条逃亡路线是林奇将20世纪下半叶爱尔兰历史融入小说的又一线索,林奇在北爱民众南逃的历史中找寻到了难民被迫离开家园时的真实情境,为小说增添了另一重历史依据。

罗伯特·基,图片源自Yandex

“要想了解爱尔兰北部发生的事情,就必须了解南部发生的事情,反之亦然。”都柏林和北爱尔兰同处爱尔兰岛,却因英国政府的干涉而长期分裂,北爱冲突使得“‘暴力’一词塑造了国际社会对爱尔兰的观感”。林奇在最后一章写出了都柏林民众跨过边界逃到北爱尔兰的艰难历程,但现实情况则完全相反。对20世纪居住在北爱的天主教徒来说,北爱的政治制度存在着“明显的歧视”,以至于到了六十年代,德里的天主教徒主动发起了民权运动,然而反抗带来的是更严重的街头骚乱。1968年,北爱尔兰皇家骑警与德里的天主教徒发生冲突,冲突蔓延至北爱首府贝尔法斯特,造成数百人伤亡。在接下来的1969年,第一批天主教徒跨过边界,向都柏林政府寻求帮助,此后成千上万的北爱民众出于躲避冲突的目的逃往爱尔兰境内。在相互攻击的政治框架内,北爱民众不仅承受着诸如汽油弹、人身攻击和焚烧房屋等直接暴力的威胁,亦为诸如恐吓信等更为日常的威胁形式所困扰。在《爱尔兰时报》刊登的北爱民众回忆录中,一位名叫波琳的女士回忆了自己逃离的原因,作为一名囚犯的前妻,她几乎每天都会在上班路上被安全部队拦截,他们会对她进行搜查,并对她进行有羞辱性质的口头骚扰。波琳无法在北爱获得稳定的工作,只能“在惶恐不安中离开家园”。在《先知之歌》中,埃莉什遭受了同样的骚扰和人身攻击。由于丈夫拉里被捕,埃莉什在工作中被排挤;在拒绝说出长子马克的下落后,埃莉什的家庭住址被爱尔兰警察公布在报纸上,引起了周围人对她的孤立和袭击。小说中对暴力、非法拘禁等恐怖行为的描述亦与北爱冲突时期的情况如出一辙,爱尔兰学者伊芙·派顿据此认为:“《先知之歌》中都柏林难民越过边境逃往北方寻找自由的想象,以讽刺的反转方式重现了20世纪70年代北方天主教徒南逃的历史。”

历史上的都柏林和北爱尔兰都曾被暴力和恐怖主义所笼罩,林奇从20世纪爱尔兰历史中获取素材,为小说创造了一个现实主义的充满暴力与恐怖的典型环境,这成为他真实地再现典型环境中的典型人物的第一步。爱尔兰共和国成立后,都柏林获得了久违的和平,因此从北爱尔兰逃向南方就成为北爱民众的必然选择。然而在小说中,都柏林是纷争和暴力的源头,以暴力和动荡著称的北爱尔兰却成为民众的避风港,“进入北爱尔兰代表着向安全迈进了一步,这同时也是对熟悉的传统观念进行挑战”。林奇在真实历史的倒转中增强了小说的荒诞感,而2023年在都柏林街头发生的极右翼恐怖事件又确证了这样的荒诞。不仅如此,在2022年的北爱地方议会选举中,主张脱离英国的新芬党赢得了近三分之一的席位,这一政党在20世纪因为与爱尔兰共和军的密切关联一直饱受诟病。随着爱尔兰共和国2025年大选的临近,各股政治势力纷纷抬头,隐藏在近代爱尔兰历史中的这条暴力与恐怖主义脉络能否再次以和平的方式被斩断,这一切至今仍然未知。

由此可见,《先知之歌》将故事背景设定在都柏林,表达出林奇对爱尔兰危机时刻是否会再度降临的担忧。但林奇并未说明故事发生在具体哪个时期,则是意图以虚拟的都柏林作为试验场来模拟被极权和恐怖势力占领后的更为普遍的社会情境。极权势力和恐怖主义的蔓延导致普通民众失去了合法的政治身份,成为被弃置的赤裸生命,在这样真实且荒诞的情境中,林奇通过塑造埃莉什等具有差异的人物形象进一步增强了小说的现实感,她们面对未知危险时的反应再现了难民在面对暴力与恐怖行径时的复杂心态。

二

再现难民:理性书写原则

在《先知之歌》中,林奇以感性的笔调道出了处于内战中的民众面对走与留的抉择时的矛盾与无助,同时又以符合逻辑的叙述揭示出难民之所以会沦为恐怖主义帮凶的原因,将在新闻报道中出现的难民形象刻画得生动饱满且具有多元性,在构建典型的失序环境后借由人物的遭遇再次为小说注入了现实性思考。

埃莉什这一人物形象的真实性在于,她面对无序政治环境时的矛盾与挣扎是顺理成章的。莫莉提议离开的想法并未完全打动埃莉什,纵然经受了多重磨难,埃莉什仍寄希望于国际社会的救援,“我们并没有生活在世界的黑暗角落,国际社会将协调出一个方案,他们此时正在伦敦开会……”然而丈夫与长子马克的失踪又使她无法以坚决的口吻驳斥莫莉。面对交战后的满目疮痍,埃莉什无奈地发出感慨:“历史无声地记录着那些无法离开的人们,记录着那些没有选择的人们,当你无处可去,又没有能力前往目的地时,你就不能离开;当你的孩子拿不到护照时,你就不能离开。”

埃莉什的犹豫正是她处于复杂环境中的合理反应,这体现出现实主义小说家所认可的理性书写原则。所谓理性书写原则,就是将小说人物纳入到时代背景中,尽可能地将虚构人物还原为真实复杂的人,描述并展现他们因受到不同历史时刻的影响而产生的丰富内心活动。林奇对埃莉什这一形象的塑造满足了现实主义小说家对人性的复杂再现,足以引发人们对难民处境的思考。林奇在访谈中解释道:“当我们看纪录片时,我们会笃定自己能够捕捉到政治信号后逃出来,但作为一个小说家,我想问你真的会吗?埃莉什的复杂性在于,她是多重版本叠合起来的我们自己。她是母亲,是配偶,是子女,还属于她居住的地方,所有的一切构成了她的身份。那些穿越地中海去逃难的人,实际上是把自己的身份一层层剥掉后的生命,他们什么都没有剩下。”在紧张与焦虑的环境中,林奇从埃莉什的反应中写出了处于失序政治情境下个体生命的脆弱不安和艰难抉择,正如他所说:“我关注的是那一刻跳动的心脏,以及事件的个人代价。”在小说结尾,作家虽未直接告诉读者埃莉什等人的结局,但却从字里行间显示出难民即便身处逆境也不自暴自弃的恒心。纵然历经磨难,埃莉什始终没有放弃对生命权利的抗争,最后的一句“我们必须奔向大海,大海就是生命”道出了她勇敢奔向未来的决心,展现出作为赤裸生命之具体典范的难民群体的强烈求生意志。

然而并非所有的难民都如埃莉什一般对未来抱以积极的期待,在埃莉什之外,林奇又以同样的理性书写原则塑造了一位与埃莉什具有类似遭遇的女人卡罗尔,并在卡罗尔与马克的配合中展现出难民在动荡环境中的真实复仇心态。卡罗尔的丈夫和拉里一样被秘密逮捕,然而她的应对态度与埃莉什截然不同,她放弃了丈夫会被释放的幻想,拒绝了埃莉什的劝阻,执意展开报复行动。抱有此种复仇心理的并非只有卡罗尔一人,埃莉什的长子马克同样参与了反抗,他对埃莉什说道:“如果我们屈服于他们,我们就没有了思想、行动和做人的自由。我不能过这样的生活,我唯一的自由就是反抗。”

卡罗尔和马克虽然拥有爱尔兰国籍,但他们因亲人遭到政治迫害而放弃了爱尔兰公民身份,从这一角度来看,他们实际上已经处于一种“无国籍的难民状态”。林奇在对卡罗尔和马克的叙述中揭示出难民成为恐怖分子的复仇逻辑。在生命政治理论中,赤裸生命还有另一个如雷贯耳的指称:神圣人(homo sacer),赤裸生命就是神圣人的生命。神圣人这一称谓源于阿甘本对“神圣”(sacred)这个古老的神学命题的探查,神圣人并非现代意义上的至高无上生命之意,相反,它们遭受着俗世法律与神法的双重排除。换言之,神圣人绝非对生命的美好描述,因为神圣性“实质上使得生命彻底暴露在暴力之下”。如果说阿甘本在对“神圣”的神学考察中发现了生命被政治化时所面临的暴力和杀戮,那么伊格尔顿对“神圣”的考察则再次点明了其背后的恐怖根源。从词源上看,神圣(sacer)既可以指“被神所保佑的”(blessed),也可以指“被诅咒的”(cursed)。然而成为神圣人的个体并不会无条件地接受诅咒,相反,他们会在反抗或复仇的人性本能中不断召唤起恐怖的力量,一次又一次借助“被神保佑”的幌子展露出超乎人类想象的杀戮,并以此来重建世界秩序。伊格尔顿指出:“从古至今,人类一直在屠杀他人。”从这个角度来说,人类存在的历史,亦是恐怖主义逐渐甚嚣尘上的历史。

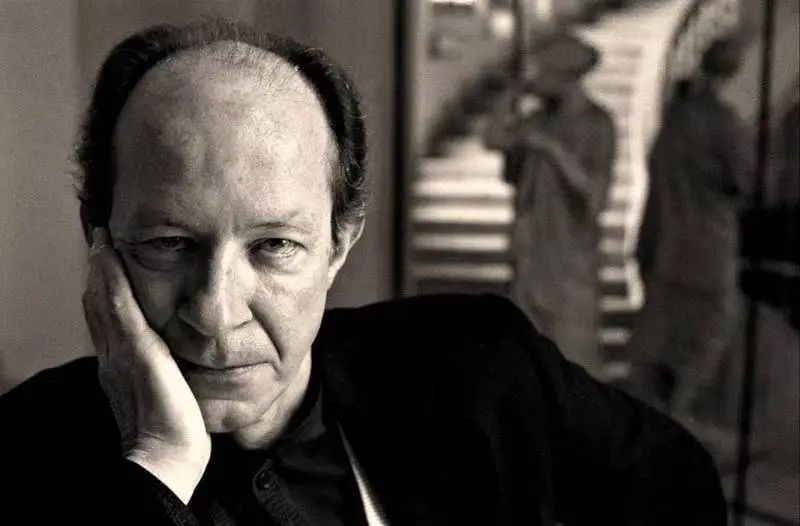

阿甘本与伊格尔顿,图片源自Yandex

阿甘本和伊格尔顿在神圣这一命题解读上的不谋而合揭示出神圣与恐怖的一体两面,这种混合着暴力与杀戮、恐怖与野蛮的生命政治仍然存在于现代国家机器与文化形态中,且在无休止的循环式复仇中一次又一次颠覆着人性。卡罗尔和马克在不同程度上都是极权主义统治下的神圣人,他们身上所具有的神圣性再次触发了恐怖主义的开关。马克激进的政治态度远超埃莉什的预料,埃莉什曾在马克的手机里发现了他主动搜索并观看恐怖分子处决人质的视频记录。对死亡的恐惧迫使埃莉什迅速送走了马克,然而在离开爱尔兰后,马克很快就与家人失去了联系。卡罗尔显然知道马克的动向,他们二人在复仇这一行动上达成了一致。在与埃莉什的会面中,卡罗尔决绝地说道:“你的儿子会让你感到骄傲的,反抗者不会停止,他们将赶走凶手,制止这场恐怖,这个国家的血腥将一劳永逸地得到清洗,你记住我的话,这将是一场美丽的战争。”表面上看,卡罗尔对复仇的执念使她美化了战争,在她看来,这将会是一场制止恐怖的、摧枯拉朽式的极端暴力;但实际上,她对战争的想象暴露出神圣与恐怖的内在同谋,暴力和杀戮必然充斥着以神圣为名的恐怖,而她和马克的报复行为实际上也已经构成了恐怖主义的一环。因此,仅从复仇层面来理解卡罗尔和马克的恐怖行为并不全面,而更应审视此类复仇所造成的极端恶果。加拿大学者查尔斯·泰勒在分析陀思妥耶夫斯基的小说时指出,理解革命恐怖主义有两个层面,一个是恐怖分子所声明的层面,另一个则是观察者所感受到的层面,“很多革命者的行动最初由对人类的爱所推动,但最终却走向了对人类的恨”。以卡罗尔和马克为代表的反抗者声称将以惊人的暴力来唤醒民众,但此举同样严重违背了人性。交战双方都声称要驱除反对势力,目的是为了恢复或重建一个没有极权和恐怖势力的国家,但双方却势必会在极端的生命政治控制中继续着反抗与镇压的无限循环,最终指向一轮又一轮的极权主义和恐怖主义行动,使更多的民众沦为政治斗争下的赤裸生命。

这种环环相扣式的复仇曾经真实地发生在爱尔兰历史上。1972年,当13名手无寸铁的平民被英军在德里街头枪杀后,都柏林民众也报复性地将都柏林的英国大使馆烧为灰烬,“爱尔兰似乎又恢复为历史的牢房,共和军则要执行一个复仇计划”,无辜的北爱平民再次沦为多轮炸弹袭击下的牺牲品。复仇的逻辑并没有随时间的流逝而消弭,反而在动荡的世界局势中愈加频现。作者在小说结尾写道:“先知化身为神的怒火,对即将被抛出视线之外的邪恶咆哮,先知之歌吟诵的不是世界末日,而是已经发生和将要发生的事情,是对特定的人正在发生的事情。”时至今日,恐怖主义的阴影依然飘荡在诸多地区,“9·11”事件是基地组织向美国实施的复仇,而“9·11”事件以后的美国以更严酷的反恐手段反攻,关塔那摩监狱里收押了越来越多疑似恐怖分子但实则无辜的平民,中东地区亦成为全球范围内产生难民的最主要地区之一。

在恐怖的氛围和具体的环境中,林奇通过塑造埃莉什、卡罗尔与马克等各具特点的人物,揭示出个体生命在失序政治局势中的不同反应。作为文学实践,《先知之歌》以现实主义的创作方式呈现了难民危机这一横亘于全球的政治事件,并引发读者对难民群体的关注与同情。然而同情并非终点,苏珊·桑塔格曾断言:“同情是一种不稳定的感情。它需要被转化成行动,否则就会枯竭。”《先知之歌》所引发的这种同情是否能够转化成现实世界中的真正行动?或者说,它在多大程度上能够转化为行动?这无疑是需要读者再度思考的问题。

三

超越现实:“宇宙现实主义”之辩

从总体来看,《先知之歌》确实是一部林奇所自证的现实主义小说,它将“严肃地处理日常现实”作为小说创作的基础,通过刻画具体的生存环境和人物形象逐步靠近难民这一现实世界中的真实群体,反映出他们在面对恐怖与暴力环境时所产生的生命体验。但《先知之歌》又不同于经典的以难民为题材的现实主义小说,它没有澄清故事具体发生在哪一个时期。作为一位颇具野心的小说家,林奇并不满足于再现某一个特定国家的历史、现状与未来,他想要再现的是整个现代社会的“无序与混乱”(modern chaos),从而实现一种高度适配当下的现实主义。林奇将康拉德、麦尔维尔、陀思妥耶夫斯基等人的作品奉为圭臬,并从这些作品中提炼出他对生命的理解,“我最近创造了一个词,试图表达我在他们身上看到的东西,那就是‘宇宙现实主义’(cosmic realism)。他们设法从宇宙的高度来讲述生命,他们能看到人类的生存状态,但同时他们又能贴近生命,讲述生命真实的故事。在一远一近的距离中,人类得以定义自身,并找到自己在静默宇宙中的真正位置”。

陀思妥耶夫斯基,图片源自Yandex

如雷蒙·威廉斯所说:“在最高级别的现实主义范畴里,社会从根本上说是个人的,个人通过人际关系得以连接,从根本上说也是社会的。”林奇想要传递的正是这样一种具有普遍意义的认知,它超越了具体地区而指向人类世界,这便照应了小说题目中对“先知”的引用。在教义中,先知(prophet)是“神的使者,向世人传递神之讯息”。为了实现宇宙现实主义,林奇首先借鉴了反乌托邦小说的特点,将故事发生地设定在虚构的都柏林,意图通过动荡的都柏林模拟当下世界不同区域的现实;其次林奇遵从理性书写原则,再现了个体生命在此类失序状态下的脆弱不安,并揭示出恐怖环境与复仇行动的内在关联。早在2015年,《卫报》在总结英国青春小说销售规律时就指出了反乌托邦类型与现实主义类型文学此消彼长的情况。评论者对反乌托邦小说与现实主义小说的解释同样适用于林奇的创作,“在反乌托邦小说和奇幻小说中,即使与书中人物面临着相似或平行的问题,我们也可以与现实生活保持距离;但在现实主义小说中,对现实的反映是如此精确,以至于让人感到恐惧”。林奇敏锐地察觉出现实主义作品“能让读者产生无可比拟的同理心”这一事实,在大量细节中传递出真实可感的视觉信息。小说对用卡车运输难民和非法移民的描述真实再现了现实社会中的偷渡过程,2019年10月,英国警方在埃塞克斯郡的一辆集装箱货车内发现了39具偷渡者遗体,后确认遇难者均为越南公民;小说最后埃莉什等人登上充气船的场景,也如同非洲难民在突尼斯海滩登上自制船通向意大利兰佩杜萨岛的情形。但林奇并没有指认这些场景的实际发生地,而是以都柏林作为棱镜折射出当代难民现实图景,并以先知的口吻称它们正发生在世界的某个角落,“它来到你的国家,站在你家门口,并叩响你的房门。然而对其他人来说,它不过是遥远的警告、简短的新闻报道、已成为传说的事件的回声”。最终,《先知之歌》超越了具体的国家而指涉了人类世界的失序现实和普遍情感。

在这条现实主义创作路径中,读者可能因林奇所再现的事实而联想到真实的世界,甚至在这本书中找到自己国家的影子。林奇在华盛顿签售时,有位美国评论家以戏谑的口吻问他:“你为什么偷我们国家的故事?”林奇当然否认了“偷”故事的行为,他试图以令人信服的叙述让每位读者在都柏林的失序状态里反观自身,并产生对现实世界的共识,最终希望达成“彻底共鸣”(radical empathy)的情感效果。这正如布克奖评语对《先知之歌》所展现出的普世价值的肯定,称它“捕捉到了我们当下的社会和政治焦虑。读者会发现它震撼心灵,真实可信,且不会很快忘记它的警告”。

但问题在于,布克奖所判断的“真实可信”是否可以成为一张免检证书,从而使读者毫不怀疑地接受来自《先知之歌》的启迪呢?林奇想要借助小说文本向全世界读者传达出他对难民的关注,因此他以模拟、再现、超越现实的写作策略来观照当今世界中难民的普遍境况。现实主义小说不仅以“客观地再现当代社会现实”为特征,同时也将作家对社会现实的真诚态度作为重要的衡量尺度,然而在虚构人物与真实社会的碰撞中,林奇并未全然满足这些要求。在小说家亨利·詹姆斯看来,艺术本质上是一种选择,这种选择的主要特点是具有典型性和包容性。现实主义小说家往往通过书写典型人物的遭遇,并以符合逻辑的叙述传递出他对现实世界的认识,“典型性是创作的基本法则之一,没有典型性,就没有创作”。在《先知之歌》中,埃莉什的行为固然是符合逻辑的,但是如果按照林奇的设想,以埃莉什的遭遇来代表真实世界中的普通难民,那么这一人物的典型性便出现了可疑之处。埃莉什是一位拥有博士学位的微生物学家,在药企工作,丈夫拉里也毕业于都柏林大学,他们一家居住在都柏林郊区的花园别墅里,妹妹安妮则定居加拿大。在小说一开始,埃莉什正计划着全家一起去加拿大度过复活节假期。在动乱开始后,埃莉什面临着走与留的抉择,但作为一位不需要为自身经济状况发愁的精英中产,埃莉什的处境是否可以代表沉默的第三世界难民群体的普遍境遇?这一点显然值得商榷。埃莉什从优渥生活中跌落或许可以增强读者对极权和恐怖势力的厌恶,这种被人为拉大的落差感会使埃莉什一家获得更多的怜悯和同情,但从客观现实来看,绝大多数难民并不具备埃莉什所拥有的知识和物质财富,埃莉什由专人规划并被严格执行的偷渡之路只能是少数人才能享有的选择。

正如西方白人中产阶层女性的性别主张无法全面传递第三世界国家女性的性别诉求,林奇笔下这一主人公的选择同样不能完全客观地反映现实世界中大多数难民的真正遭遇。林奇既想真实地再现动乱中难民的挣扎,又以一个不符合现实中多数难民身份的主人公以一概全,结果便造成了一种割裂之感:在大马士革、的黎波里或其他因动乱而失序的首都里,究竟有多少民众拥有定居在发达国家并愿意慷慨资助他们逃离的亲戚?如果他们有机会离开,又果真会如埃莉什一般举棋不定吗?

琳达·阿尔科夫,图片源自Yandex

因此,在林奇通往他所推崇的宇宙现实主义之路中便出现了应该如何再现难民的道德争议,这实际上不仅是一个关于文学创作的问题,而是借助布克奖的文化场域演变为一个如何真实再现被压迫群体的问题。美国学者琳达·阿尔科夫曾指出在为他人发声的行为中所暗含的不平等因素,认为“人们关注的不再是被压迫群体,而是那些为他人发声的人,这种为他人代言的做法无助于打破公共空间中的话语等级制度”。在书写难民危机后,林奇获奖并成为文化名流;在颁奖典礼后,各国主流媒体大多对林奇施以褒奖,从而大幅带动了该书销量。当代文学评论家詹姆斯·英格利希认为,文学奖项是一个壮观的舞台,它与艺术的商业活动、文化生产的资本来源和文化产品的流通联系在一起。这场融合了小说出版商、布克奖评委会、文学评论界和新闻媒体等在内的文化机构最终构造出一套完整且流畅的难民再现系统,唯独真正的当事人——处于难民营或偷渡之路上的难民无法亲身参与其间。

从这一角度来看,英国《电讯报》的评论将小说视为作者借时事向评委抛出的“布克奖诱饵”(Booker bait)便不无道理。不仅如此,虽然对都柏林失序的解读尚可以从爱尔兰历史中找到线索,可是一旦将小说与真实世界进行对照,林奇所设想的宇宙现实主义便暴露出明显的矛盾,而观照现实世界又是他至关重要的最后一步,于是便造成了以下可疑之处:“没有任何直接的历史,就很难理解民族主义者为何而战,因此他们就不是意识形态上的对手,而是一股无意识的破坏力量。”林奇刻意模糊了极权势力产生的原因,这种以都柏林为模拟场域并以一概全式的虚指显然忽视了难民产生之国的具体国情,也选择性地避开了在难民危机这一全球性事件中部分西方国家需要承担的根源性责任。在这种情况下,林奇对难民危机的再现便在客观性上出现了瑕疵,它所引发的情感同样具有引导性。

总而言之,林奇的创作态度是真诚的,正如他在访谈中坦承:“《先知之歌》展示了小说的力量,能增强我们对世界上其他地方的人的同情,他们所经历的恐怖超出了我们的日常经验,那些恐怖我们只能在电视屏幕上目睹。”《先知之歌》在文学艺术与叙事共情中达成一致,在或血腥或冷酷的新闻报道之外为难民危机的再现更加入了一层人性的底色,但如果因此而将林奇的客观与真诚视为绝对真实,那就显然违背了当下的客观现实。

结 语

如何再现难民危机不仅事关文学创作,更影响着当下普通民众对难民的实际态度。《先知之歌》以独特的现实主义创作路径在主人公埃莉什一家从正常公民沦为难民的经历中再现了当今世界中难民这一群体所面临的未知危险和脆弱处境,传递出作者对难民的深切同情。然而,这种对难民危机以一概全式的再现仍然暴露出林奇在探索现实主义与真实现实的磨合方式时所产生的矛盾,这也启示读者在现实生活中需以更为客观的视角看待难民危机,并警惕极权势力和恐怖势力以应对难民危机为借口趁机抬头并无序蔓延。

原文载《外国文学动态研究》2024年第3期“作品及作家研究”专栏,责任编辑苏永怡。前往国家哲学社会科学学术期刊数据库(https://www.nssd.cn/)可免费下载全文。

责编:艾萌 校对:袁瓦夏 张文颐

排版:雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

外国文学动态研究 | 点击关注