动态研究丨维吉尔史诗在文艺复兴时期的续写及伦理重估

徐娜 硕士,中国社会科学院外国文学研究所助理研究员,主要研究领域为古罗马文学维吉尔诗歌、意大利现当代文学。近期发表的论文有《维吉尔〈埃涅阿斯纪〉中的母亲形象和母性话语》(载《东吴学术》2020年第3期)。

✿

✿

✿

内容提要 文艺复兴时期对《埃涅阿斯纪》的续写、仿作及评论是对维吉尔史诗复杂性与两重性的一种回应,关注并补全了与史诗主旋律不协调的哀叹之声。20世纪中叶兴起的哈佛派“双声解读”亦是一种对维吉尔史诗中暗线、伏笔及结尾问题性的回应。引起文艺复兴时期学界关注的,更多是对埃涅阿斯违背父训,最终被愤怒和难以控制的暴力所击败情节的伦理;而当代的哈佛悲观派解读则凿之过深,将结尾英雄之怒颠覆性地解读为对奥古斯都的“谤诗”。本文通过回归到文艺复兴时期学界对埃涅阿斯德行的伦理重估,探讨维吉尔是否在罗马时期已践行隐微写作。

关键词 维吉尔 《埃涅阿斯纪》 续写 “双声解读” 埃涅阿斯的愤怒 伦理重估

—

《埃涅阿斯纪》和维吉尔

图片源自Yandex

古罗马文法家塞维乌斯(Servius)在《维吉尔诗注疏集》前言中如此提及《埃涅阿斯纪》的创作意图:“维吉尔旨在模仿荷马,并以赞美罗马人祖先的方式称颂奥古斯都。”这部现存最早的维吉尔(Publius Vergilius Maro)诗歌注疏集明确表达出这样一种整体解读:维吉尔在奥古斯都文人赞助体制下,作《埃涅阿斯纪》为其敬仰的君主奥古斯都及其施行的新政歌功颂德,将朱利乌斯族谱的血脉归宗神裔,以追思罗马建国伟业的艰辛。这种“奥古斯都颂歌解读”在后世维吉尔史诗的两千年解释传统中一直占据主流地位。19世纪至20世纪中期欧洲工业革命和海外殖民扩展的历史背景下,维吉尔研究学者主张颂扬大刀阔斧的改革与历史进程,以及更高文明与宗教对半野蛮部族的征服与教化,这一时期在欧洲流行的乐观解读,延续了“奥古斯都颂歌解读”的主旨。到了20世纪中期,欧洲传统的乐观解读开始受到质疑,出现了“哈佛派”悲观的史诗解读,这种解读认为维吉尔将罗马历史视为人类精神一场得不偿失的胜利,史诗卷末情节表明“英雄、秩序和混沌都被一种不可平复、无从理解的虚无精神所吸纳,甚至被完全吞噬”。在英国当代史学家克雷格·卡伦多夫看来,类似哈佛学派观点的悲观解读早在意大利文艺复兴时期已有萌发。

一

------

《埃涅阿斯纪》的续写

与“双声解读”缘起

文艺复兴时期意大利诗人马菲·维乔(Maffeo Vegio)为维吉尔的史诗《埃涅阿斯纪》撰写过续篇,这个所谓的“卷十三”在完成后沉寂了半个世纪才得到较为广泛的阅读。续篇情节由埃涅阿斯(Aeneas)接受鲁图利亚人的投降、归还图尔努斯(Turnus)的尸体展开,随后埃涅阿斯率领一行人前往劳伦图姆,订婚并建立了自己的新城池,迎来随后有序治理下的三年和平盛世,朱庇特为永世铭记埃涅阿斯的功绩,将他的灵魂变为一颗星宿,在浩瀚天际熠熠生辉。维乔的续写强化了一种黑白分明的解读:图尔努斯被刻画为形象鲜明的反面人物,因其疯狂行为造成暴力而遭受伦理的谴责;而被封神的埃涅阿斯在勇气和忠诚方面都是完美且无可指摘的,他从未被愤怒和不受控制的暴力所征服。维乔续篇的简单化解读,或许正是因为维乔在维吉尔史诗中看到了文本的两重性与复杂性,他对此感到不安,故对维吉尔文本的两重性进行某种“澄清”。

在15世纪的意大利,续写《埃涅阿斯纪》的不止维乔一人,皮尔·德切彪(Pier Candido Decembrio)的续作虽篇幅短小精悍,留存于手稿的也只有九首诗歌,但重要性却不打折扣。有意思的是,这篇续作是从鲁图利亚人的角度呈现全貌的,图尔努斯不再是埃涅阿斯的反面陪衬,而是被描述为精神高尚的爱国者、在国家命运未卜时拿起刀剑保卫国家的民族英雄。同时期的意大利人文主义学者乔瓦尼·庞塔诺(Giovanni Pontano)在其论述美德的著作《关于勇气》(De fortitudine)中,曾多次援引《埃涅阿斯纪》中关于美德的例证,但这些例证均来自埃涅阿斯的对手们,如图尔努斯及其盟友墨赞提乌斯(Mezentius),而非埃涅阿斯本人,维吉尔对敌人溢于言表的赞美与同情强化了维吉尔史诗的复杂性与两重性。根据德切彪的续篇和庞塔诺的评论,以及下文还将提及的文艺复兴时期相关文献,卡伦多夫在其著述中推论,在早期意大利人文主义批评中已存在悲观解读论调的雏形,只是仅作为一种次要的解释传统存在,并未挑战过“奥古斯都颂歌解读”的主流地位。

♫

♬

✦

✦

乔瓦尼·庞塔诺

图片源自Yandex

早期意大利人文主义批评语境中生发的维吉尔悲观论调解读,或者说是另一种声音,可以认为是对维吉尔史诗颂歌中暗线、伏笔及结尾问题性的一种回应,当时的学界已有少数学者领悟并关注到维吉尔史诗中的伏笔与暗示。时隔近五百年后的美国学界兴起的哈佛派“双声解读”亦是一种对维吉尔史诗复杂性与两重性的回应,与意大利文艺复兴时期隐而不彰的悲观解读论调不谋而合。哈佛派初代学者亚当·佩里关注并补全了史诗中被忽略的与主旋律不相协调的哀叹、失落与忧郁之声,他的“双声解读”挖掘并放大了原史诗中的忧郁基调,着重强调创建罗马背后个体付出的沉重代价。如原著卷七末尾特洛伊人在台伯河口登陆,两军对垒时,维吉尔描摹了一幅拉丁姆原始部族将领战死的哀痛画面:“安吉提亚的树林,弗奇努斯湖晶莹的波涛和澄澈的潭水都为他的死而哭泣。”佩里在研究中援引了这首挽歌,并提出这些原始部族人代表了最初的意大利血统,鲁图里亚人的首领图尔努斯也因此被塑造成单纯勇敢、热爱荣誉的形象,可惜这种精神无法在残酷的文明竞争中生存;而罗马则是当地意大利人民的自然美德与特洛伊人的文明力量之间的和解。佩里同时认为,史诗最后几卷的悲剧色彩暗示了罗马帝国的形成意味着意大利原始纯净的丧失,这种惋惜之情正是诗人悲悯特质的体现,而维吉尔的伟大之处正在于他既唱诵宏伟壮阔、势不可挡的历史进程,又哀悼那些无法在复杂文明中存活的单纯而鲜活的精神和原始纯净。

哈佛派另一重要代表人物米歇尔·帕特南于1965年出版的专著《〈埃涅阿斯纪〉的诗歌》也因与佩里相近的观点引发了较大争议。通过关键字词的分析,帕特南发现卷二描写屠戮特洛伊人的希腊武士、阿喀琉斯(Achilles)之子皮鲁斯(Pyrrhus)时所用的文字,也被维吉尔用来描写战场上满腔怒火的埃涅阿斯。在帕特南看来,“以虔敬、坚忍著称的埃涅阿斯,却在末卷对战拉丁族人图尔努斯时暴露出残暴、狰狞的面目,他已不再是命运的猎物,而变为燃烧自己满腔怒火的杀戮者”。帕特南彻底实现了悲观论调对传统解读的颠覆与逆转,史诗中阻碍罗马建国的意大利原始部族首领图尔努斯在他笔下从野蛮傲慢的“国家公敌”摇身一变,成为惨死在入侵者手下的民族英雄,主人公埃涅阿斯则从可怜的受害者变为危险而狰狞的施暴者,从流亡者变成侵略者。结合埃涅阿斯对奥古斯都的历史身份影射,帕特南似乎倾向于认为维吉尔在后几卷的史诗颂歌中践行隐微写作,使之几乎成了一首“谤诗”。德国学者汉斯-彼得·施塔尔(Hans-Peter Stahl)认为,帕特南这种逆转式的解释将关注点放在“埃涅阿斯的愤怒”上,弱化了图尔努斯的反面形象。笔者则对这种颠覆性的解读深表怀疑:维吉尔为何要在洋洋十二卷的史诗颂歌尾声颠覆自己塑造的虔敬而忠义的罗马英雄呢?

二

------

对罗马英雄埃涅阿斯的伦理重估

关于埃涅阿斯的英雄品质,文艺复兴时期的争议最多集中在如何定义维吉尔赋予他的特质“pietās”上,该词的拉丁语原意有两方面的含义:“虔诚、孝顺、尽职尽责”,或“同情心、感恩、敬畏”。在维吉尔之前几个世纪的古罗马,便流传着埃涅阿斯从特洛伊覆灭的战火中营救出父亲安契西斯(Anchises)的传说,这个传说以悲剧、艺术制品,甚至金币上的肖像等各种形式得到传颂。因此,埃涅阿斯首要的可贵品质便是孝顺,维吉尔在此基础上强化了埃涅阿斯虔敬、忠义的品质。在《埃涅阿斯纪》末卷,图尔努斯在战场上请求埃涅阿斯饶命时,也诉诸其享誉盛名的孝顺美德恳请他“倘若一个可怜的父亲所感到的悲痛能够感动你,我求你,可怜可怜垂暮之年的道努斯,把我,抑或我的尸体送还给我的亲族”,埃涅阿斯尽管一度为之动容,最终还是因可怕的怒火而杀死了图尔努斯。到底是此时的埃涅阿斯遗忘了父训——“对臣服的人要宽大,对傲慢的人,通过战争征服他们”,还是维吉尔在刻意呈现埃涅阿斯虔敬、忠义的品质与其内心难以控制的愤怒之间不可调和的矛盾呢?有“基督教西塞罗”美誉的古罗马学者拉克坦提乌斯(Lactantius)常常援引维吉尔的话语,将之奉为经典,唯独在这个问题上,他却在其《七卷针对异教徒的神圣教义书》(Divinae institutiones)中抨击埃涅阿斯的美德:“当埃涅阿斯杀死那些放弃反击、抵抗,并以埃涅阿斯父亲名义恳求饶命的人,便不能称为孝顺。”

文艺复兴时期意大利人文主义学者安东尼·波塞维诺也在《荣誉对话录》一书中以吉贝托和乔瓦尼两人的对话形式,对《埃涅阿斯纪》结尾这场决斗进行了探讨,认为“埃涅阿斯杀死图尔努斯的行为……表现得很不光彩,违背了亡父……的规训”,不能被“理解为光荣之举”。在波塞维诺的尖锐批判中,埃涅阿斯被控诉为一个发假誓者、伪神崇拜者、始乱终弃的背叛者、屡次屈服于愤怒的伪英雄。另一位同时代的意大利人文主义评论家李奥纳多·萨维亚蒂致力于研究《疯狂的罗兰》与古典史诗的关系,他对埃涅阿斯的指控同样颇为尖锐:缺乏勇气、发假誓言、背叛;除此之外,他还质疑埃涅阿斯的成就和性格,认为《埃涅阿斯纪》的结尾未能成功将埃涅阿斯塑造为诗人全力建构的新秩序和新人类的代表,他只能算是个失败的英雄。

古罗马文法家埃利乌斯·多纳图斯(Aelius Donatus)的《维吉尔传》和塞维乌斯的教义书均于15世纪末被重新发现,亦因此也得以参与到文艺复兴时期与埃涅阿斯相关的讨论中。多纳图斯在《维吉尔传》中写道:“埃涅阿斯很想宽赦图尔努斯,他虔敬、忠义的品质是毋庸置疑的,同样显而易见的还有他对帕拉斯(Pallas)的挚爱,因此杀死帕拉斯的图尔努斯最终没能逃脱[他的惩罚]。”塞维乌斯的见解则代表了基督教对图尔努斯之死的解读:“当埃涅阿斯想要放过图尔努斯时,他是虔敬、忠义的;当埃涅阿斯想为帕拉斯复仇时,他亦是虔敬而忠义的。”无独有偶,但丁在《帝制论》中亦提出,埃涅阿斯与图尔努斯的决斗证明了他的温和伟大的慈爱品质,若不是因为帕拉斯,埃涅阿斯定会慷慨地赦免敌手。对于多纳图斯、塞维乌斯和但丁而言,虔敬的品质需要一定的仁慈,但并非必然条件,复仇也是一种抵达虔敬的殊途同归的方式,同样具有特权。

在文艺复兴的评论界,这种观点被克里斯托弗罗·兰迪诺(Cristoforo Landino)和巴迪乌斯·阿森修斯(Badius Ascensius)重新阐释。兰迪诺认为,埃涅阿斯很凶猛,但倾向于仁慈,如果图尔努斯在最后关头宽赦了帕拉斯,那么埃涅阿斯也会愿意宽赦图尔努斯,但他终究还是被图尔努斯腰间的战利品激怒了,想到后者的残忍,埃涅阿斯权衡利弊后认为,相较于宽赦以父之名恳求饶命的敌人,为他的盟友献上杀子凶手作为牺牲更忠于虔敬的品质。因此,在兰迪诺看来,埃涅阿斯不是出于愤怒或残忍杀死图尔努斯,而是出于虔敬。阿森修斯也认为,维吉尔自始至终都将埃涅阿斯刻画为一位虔敬的忠义之士,不论是在怜悯图尔努斯之时,还是怒杀对方时;怜悯与复仇是两种同属虔敬、忠义品质的相反行为,在埃涅阿斯怒杀图尔努斯的情况中,复仇的行为比怜悯更显虔敬。可以看出,兰迪诺和阿森修斯的解读都加入了对复仇因素的考量,意大利人文主义学者托尔夸托·塔索(Torquato Tasso)和雅各布斯·蓬塔努斯(Jacobus Pontanus)也做过类似的论证,前者论述在古罗马的历史背景下,复仇是被习俗和环境所允许的,甚至是种责任;后者援引拉克坦提乌斯对维吉尔之残忍的指控时,话锋一转地指出,留图尔努斯活口在政治上是立场错误且不明智的,杀死图尔努斯则是古代宗教教义所要求的,那些指责维吉尔或埃涅阿斯残忍、不仁慈的人,与其说是谴责史诗的处理方式和英雄的忠义行为,不如说是在谴责当时宗教的教义和标准残忍,因为在当时的教义中,那些为不公正行为复仇的人是被视为虔敬之人的。

托尔夸托·塔索和雅各布斯·蓬塔努斯

图片源自Yandex

文艺复兴时期的不少评论家,尤其是控诉罗马英雄典范在决斗中手刃对手的一方,大都潜在地预设了一个当代的伦理范例——慈悲的耶稣。而维吉尔是生活在耶稣诞生前的罗马诗人,他的诗歌自然遵循自己所处时代的宗教教义和风俗。因此,与耶稣相比,维吉尔笔下的埃涅阿斯所具有的虔敬品质自然缺少悲悯与同情,缺少道成肉身的救赎特质,史诗的结尾自然也不会有基督教意义上的和解与宽恕,而是通过古代宗教教义所允许的残忍的杀戮与复仇来践行虔敬。另外,上文提及抨击埃涅阿斯美德的《七卷针对异教徒的神圣教义书》,本身就是拉克坦提乌斯为基督教教义辩护、对异教徒进行道德批判而撰写之作。笔者认为,指责耶稣诞生前的罗马道德典范埃涅阿斯不虔敬,显然是基于后世基督教伦理立场的口诛笔伐。

三

------

《埃涅阿斯纪》的结尾与英雄的愤怒

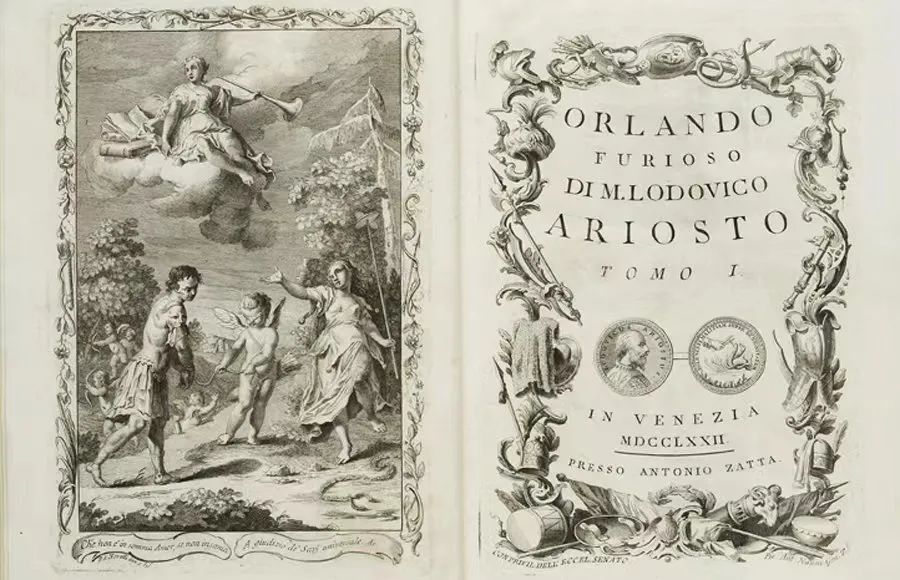

《埃涅阿斯纪》在埃涅阿斯手刃图尔努斯的场景中戛然而止,一直是学界关注、争论的焦点。有学者批评维吉尔在情节与布局上的不完整,亦有人洞悉到史诗结尾的挑战性。英国当代学者约瑟夫·西特森认为,文艺复兴时期意大利诗人卢多维科·阿里奥斯托(Lodovico Ariosto)在维吉尔的道德世界中看到了比大多数同时代学者更多的两重性,洞悉了《埃涅阿斯纪》所呈现的人性及政治制度的复杂性和微妙性。16世纪时,阿里奥斯托的《疯狂的罗兰》被译介到海外,英译者约翰·哈灵顿(John Harington)认为作为经典史诗颂歌的模仿作品,阿里奥斯托的《疯狂的罗兰》仿效了维吉尔《埃涅阿斯》的结尾——“他说着,满腔热血沸腾,一刀刺进了图尔努斯的胸膛。图尔努斯四肢瘫软,僵冷,在呻吟中,他的生命消失了,忿忿地下到了阴曹”——以罗多蒙之死戛然而止,向自己的文学之父维吉尔致敬——“鲁杰罗高举起手中的匕首,猛刺向罗多蒙可怖的额面,匕首尖插入了两次三次,再一刺,刃全入,方脱危险。异教徒灵魂弃冰冷躯体,离开时还仍然骂声不断,飞向了惨淡的阿克戎河;人世间他曾经无比傲慢”。西特森在哈灵顿的观点基础上进一步提出,《埃涅阿斯纪》结尾主人公手刃图尔努斯,更像是向愤怒和缺乏控制的暴力妥协。阿里奥斯托对维吉尔史诗结尾场景的模仿,正是为了强调埃涅阿斯未能成为他想成为的人:虔敬、仁慈的埃涅阿斯输了,最终输给了愤怒和失控的暴力,亦即反面人物图尔努斯、狄多所代表的特质。西特森这种维吉尔在史诗结尾推翻了整部诗歌推崇的虔敬品质和理想秩序的解读,似乎在暗示维吉尔在古罗马时期已经开始用自我颠覆的方式进行写作。

《疯狂的罗兰》和阿里奥斯托

图片源自Yandex

在维吉尔描绘的有益于罗马社会的新秩序中,作为新人类代表的埃涅阿斯最突出的品质是“虔敬”,而“愤怒”是维吉尔配合奥古斯都新政所创建的罗马理想秩序的反面。拉克坦提乌斯曾对身为罗马道德典范的埃涅阿斯的“虔敬”品质与“愤怒”行为做出过尖锐批判:“怎么会有人认为埃涅阿斯身上有什么美德呢?一个像稻草一样一点就着,忘记父训,无法控制自己愤怒的人?基督可能会愤怒,但不会失去控制,被失控的怒火攫取,更不会激怒,无论如何,都不会诉诸复仇的行为。”而作为对埃涅阿斯的辩护,多纳图斯则详细区分了埃涅阿斯之愤怒与愤怒的习气,他认为埃涅阿斯不可遏的“怒”是愤怒,而不是易怒。美国古典学者大卫·斯科特·威尔逊-奥卡穆拉(David Scott Wilson-Okamura)也从基督教伦理的角度来阐释,并引述《约翰福音书》卷二内容表达了类似的观点:“当耶稣把兑换银钱的人赶出圣殿时,他被激情所吞噬,确切地说,是一种愤怒的激情,而这种愤怒通常分为两种:正义的愤怒和邪恶的愤怒,正义之怒出现在人类堕落前,并持续督促我们惩罚罪恶。”

因此,《埃涅阿斯纪》卷末埃涅阿斯手刃图尔努斯时到底是出于暴力之怒还是正义之怒,就与图尔努斯是否罪有应得有着紧密关联。从卷十图尔努斯杀死帕拉斯的事件进行分析:首先,这是一场实力悬殊的对战,帕拉斯是一位少年武士,诗人将两者的对战比喻为“一头狮子从高处远眺,看见平川上站着一头公牛正准备想要角斗,于是飞也似地冲了下去”。诗人用狮子追捕猎物来强调双方实力的悬殊;而战前图尔努斯的叫嚣展现的则是一幅勇猛狡黠的狮子猎杀初生牛犊的画面,猎杀的目的就是让帕拉斯的父亲痛苦,毫无仁义和孝道可言,完全是一个野蛮傲慢的暴虐者形象。从这个层面来看,埃涅阿斯手刃图尔努斯不失为战场上的正义之举。

埃涅阿斯作为维吉尔塑造的罗马英雄典范,与荷马笔下的英雄有不同的特质,不如荷马的英雄勇猛、野蛮和粗粝,却多了几分犹豫、感性和忍耐。但作为对荷马史诗的效仿,《埃涅阿斯纪》自然离不开荷马史诗某些预设的“钳制”——《伊利亚特》中很多对战人物请求胜利者饶命,但荷马没有安排任何一次宽赦,而是无一例外的击杀。《埃涅阿斯纪》的结尾也可以被认为是在承续荷马的这种“惯例”,仿效“阿喀琉斯杀死赫克托尔”的章节,该章也多处提到阿喀琉斯的“凶残”——赫克托尔(Hector)对战时提出取胜一方有权取对方性命,但需将尸体归还敌方安葬,却被阿喀琉斯无情拒绝;赫克托尔战败后同样以双亲的名义乞求把他的尸体归还给族人安葬,阿喀琉斯则断然拒绝:“你这条狗,不要提我的父母,我恨不得将你活活剁碎一块块吞下肚,绝不会有人从你的脑袋旁把狗赶走,即使普里阿摩斯吩咐用你的身体称量赎身的黄金,你的生身母亲也不可能把你放在停尸床哭泣,狗群和飞禽会把你全部吞噬干净。”而后阿喀琉斯更是将赫克托尔的尸体倒挂在飞驰的战车上,以凌辱他的躯体。相形之下,维吉尔安排的决斗情节要文明许多,埃涅阿斯的愤怒也是一种合乎对战道义的正义之怒。

笔者认为,埃涅阿斯的英雄品质之所以会引起学界的争议,是因为相较于荷马史诗中对于英雄勇猛、野蛮的设定,维吉尔在前六卷奥德赛篇中塑造了一个虔敬、仁慈的埃涅阿斯形象,在后六卷伊利亚特篇展开大规模的对战厮杀场景中却又努力展现埃涅阿斯勇猛的一面,这不免使得一些读者认为埃涅阿斯违背了维吉尔在前六卷中塑造的虔敬本性。结合文艺复兴时期学界对埃涅阿斯手刃图尔努斯情节在伦理层面的探讨,笔者认为不宜解读为诗人用失控的愤怒颠覆了全书推崇的道德品质,因为同样是愤怒,开篇时暴风雨所象征的天后朱诺的非理性愤怒,到史诗结尾已经质变为主人公惩治罪有应得之人的正义之怒。因此,也就不存在维吉尔以埃涅阿斯的愤怒来推翻整部史诗推崇的英雄品质,甚至用自我颠覆的方式来书写史诗颂歌的可能。而且结合史实来看,维吉尔甚至没有做“谤诗”的动机——罗马内战结束后奥古斯都实施新政,致力于恢复古罗马的宗教信仰、伦理道德和传统文化,维吉尔可谓其志同道合的称颂者。在奢靡之风日行的罗马,奥古斯都生活简朴,坚持苦修,一直住在帕拉提乌姆山上一所小而简陋的旧宅里;维吉尔亦终身未娶,奉行其克己的爱欲观念。诗人与奥古斯都除奉行君臣之礼外,保持着友人的亲密关系。维吉尔将四分之一的家产遗赠给奥古斯都,生前亦深受奥古斯都恩典。尽管史诗后几卷确有一些对奥古斯都进行批评与指摘的嫌疑,如剑桥学者S.法隆认为,维吉尔在卷十中着意刻画埃涅阿斯在帕拉斯的葬礼上用战俘献祭,是在影射屋大维在罗马内战早期,特别是佩鲁西亚战役后的残暴杀戮。然而即便维吉尔真的出于复杂的历史因素在史诗中加入了适当批评,可若由此便断言他是在践行“隐微写作”,认为《埃涅阿斯纪》是一首针对屋大维的“谤诗”,那既不符合史实,又太过戏剧化,更像是现代人的过度揣度。

四

------

哈佛悲观派解读的历史成因

哈佛悲观派是高度政治化的解读,认为即便如罗马帝国一样崇高、强大,人类所取得的成就在惨痛牺牲的代价面前也黯然失色。对哈佛悲观派的批评和反对声音一直都存在。美国学者卡尔·加林斯基就提出哈佛派的观点是一种对欧洲传统乐观解读的“矫枉过正的产物”,是生硬构建出的、黑白分明的二元对立。早期哈佛派学者只是关注并补全史诗中被忽略的与主旋律不相协调的哀叹、失落与忧郁之声,没有断然走向否定史诗的基本主旨,佩里认为私下的哀叹之声才是诗人真正想要表达的东西,克劳森认为维吉尔视罗马历史为人类精神一场得不偿失的胜利;但帕特南的步调更加激进,将这类观点演变为一种彻底的颠覆性解读,认为主人公是危险和狰狞的人物,开启了哈佛派后续更加政治化的解读,这无疑也违背了维吉尔古典诗歌的平衡与微妙措辞的诗歌风格。

另外,《埃涅阿斯纪》中无处不在的惋惜之情其实是诗人悲悯特质及诗歌文体风格的体现,维吉尔的伟大之处正在于他既唱诵宏伟壮阔、势不可挡的历史进程,又哀悼那些无法在复杂文明中存活的单纯而鲜活的精神和原始纯净。佩里将维吉尔的史诗解释为一部具有浓重悲情色彩的战后创伤文学,也与20世纪中叶二战之后及越战时期的美国反战和反帝思想的时代话语不无关系。布鲁克斯·欧提斯于1976年发表论文认为,帕特南眼中的埃涅阿斯“不是奥古斯都时代诗人的产物,而是越南战争和新左派的产物”。德国学者恩斯特·施密特认为,佩里的观点明显受到60年代对帝国主义思想的反思风潮的强烈影响,“越战是催化剂,使得美国传统上对强大国家和帝国主义的不信任进入了对维吉尔史诗的理解中”。虽然很难考证越战的爆发及反战思想是否直接催生了佩里的观点,但历史背景和时代风潮对文学批评的影响是毋庸置疑的,或者说是潜移默化的,“哈佛派”反战、反杀戮,尊重个体生命体验,对历史进程中个人所经受的痛苦与伤害表示悲悯,这些倾向是非常明显的。德国学者汉斯-彼得·施塔尔认为,60年代美国的政治风气、时代风潮指的是一种被越战点燃的、对帝国政权的新怀疑主义,它导致了国家和帝国主义思想的幻灭,随之而来的是对《埃涅阿斯纪》的政治解读。

如今的我们也需要用诗人所处时代的眼光和思维体系来审视和解读其作品。维吉尔说他讲述的是“战争和一个人的故事”,而战争和人不是非此即彼、非黑即白的二元对立关系,不能简单地用惨痛牺牲和灾难来否定历史进程的意义,也就是说,坦然承认牺牲与灾难,对敌人报以深切同情,均不足以推断诗人是在以此来否定历史进程的根本意义。笔者尝试还原诗人真实的创作意图,结合维吉尔所处时代的古代宗教教义,以及维吉尔的文学之父荷马在史诗惯例中对诗歌情节、人物的预设等综合因素,并将视角拉回到文艺复兴时期,考察当时学界对于罗马英雄埃涅阿斯的伦理重估,同时兼顾催生悲观派解读诞生的反战、反帝的时代思潮及理论土壤,综合推论认为,哈佛派的解读过于政治化,因自身的时代话语产生了过度阐释的结论,在补全“双声解读”的同时矫枉过正地加入了过多主观因素和时代语境,也打破了维吉尔古典诗歌的平衡偏离了其微妙措辞的诗歌风格,因而产生了史诗是批判奥古斯都的“谤诗”的误读。

原文载《外国文学动态研究》2023年第2期,“动态研究”专栏,责任编辑王涛,由于篇幅有限,省略了原文中的引用信息和脚注。

责编:袁瓦夏 校对:艾萌

排版:王雨璇 终审:文安

相关链接

往期回顾

点击封面or阅读原文

进入微店订阅